Einmal jährlich werden die Zuchtwerte für Bullen geschätzt. Bei der Hauptzuchtwertschätzung 2020 schaffte es ein Jungbulle der RinderAllianz auf Platz 1 der Rangliste seiner Klasse – sowohl für Deutschland als auch international.

Die einmal jährlich stattfindende Hauptzuchtwertschätzung – in diesem Jahr fand sie Mitte August statt – ließ die Gesichter aller Beteiligten der RinderAllianz auf dem Woldegker Bullenberg erstrahlen und die Sektkorken knallen. Der Jungbulle namens Gladius führt die Riege aller Bullen an. Gladius ist nicht nur die Nr. 1 der Topliste der genomischen Jungbullen in Deutschland, sondern belegt auch auf der Liste der internationalen Bullen (Interbull) den ersten Platz. Der Züchter des Nr.1-Jungbullen Gladius ist die Rinderzucht Kaack GbR in Mözen (Schleswig-Holstein).

Erfolgreiche „Oldies“ und „Youngstars“ der Rinderallianz

Viele seiner Stallgefährten sind im August 2020 ebenfalls extrem hoch rangiert, egal ob auf der Topliste der „Oldies“ (töchtergeprüfte Bullen) oder der sogenannten Youngstars (also der genomischen Jungbullen). Diese außergewöhnliche Leistung konnte nur durch die gute Zusammenarbeit des gesamten Teams verwirklicht werden, ist man sich bei der Rinder Allianz sicher. Die RinderAllianz sieht damit ihre Spitzenstellung auf dem deutschen Holsteinmarkt bestätigt. „Mit diesem hochklassigen Segment können wir die individuellen Ansprüche unserer Kunden, den Milchviehhaltern aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, perfekt bedienen!“ heißt es vonseiten der RinderAllianz.

Der RZ€ – neu Ab 2020

Neben der Rangliste nach Gesamtzuchtwert (RZG) werden die Bullen der RinderAllianz seit August 2020 zusätzlich mit dem Merkmal „RZ€“ ausgestattet. Der neue RZ€ wird in Euro angegeben und wurde auf der Grundlage ökonomischer Betriebsauswertungen deutscher Milchviehhalter entwickelt. Im RZ€ werden sechs Komponenten gewichtet, um maximalen wirtschaftlichen Erfolg für Ihren Betrieb zu erzielen. Dazu zählen Milchleistung (41 %), Nutzungsdauer (27 %), Gesundheit (16 %), Töchterfruchtbarkeit (7 %), Kälberfitness (6 %) und Kalbemerkmale (3 %). Der RZ€ soll ein züchterisches Werkzeug für mehr Wirtschaftlichkeit sein.

Die Übersicht aller RinderAllianz-Bullen der Hauptzuchtwertschätzung 2020 gibt es hier zum Download:

Fendt Ideal T10: 790 PS ohne LenkradAuf der Ostseeinsel Rügen hat sich der Großmähdrescher Fendt Ideal T10 im ersten Praxistest den Fachmedien gestellt. Seine Besonderheit: Er besitzt kein Lenkrad mehr.

Premiere in der Störtebeker Landwirtschaftsgesellschaft von Peter Carstens in Patzig auf der Insel Rügen: Fachjournalisten aus dem ganzen Bundesgebiet testeten hier erstmals das neue Flaggschiff der Fendt-Ideal-Mähdrescherfamilie. Im nächsten Jahr für die Auslieferung vorgesehen, absolvierte der T10 bei idealen Bedingungen unter harten Praxisanforderungen in einem dichten Weizenbestand mit bis zu 110 dt Ertrag auf Teilflächen ein zweitägiges Testprogramm.

Fendt Ideal T10: Topmodell mit fast 800 PS

Das Topmodell bietet 790 PS Maximalleistung. Mit dem neuen MAN 16,2 L Motor erfüllt es die europäische Abgasnorm Stufe 5. Als erster Standardmähdrescher in Europa wird der T10 nicht mit einem Lenkrad, sondern per Joystick bedient. ri

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Kartoffeln, Quark, Joghurt und eine halbe Zitrone – das ist der Grundstock für einen leckeres Rezept für Kartoffelsalat aus Mecklenburg-Vorpommern – ideal geeignet als Beilage zu Zander, Forelle und Co.

Kartoffelsalat und Würstchen? Na klar, das kennt jeder – ob nun vom sommerlichen Grillfest oder von der festlichen Weihnachtstafel an Heiligabend. Aber Kartoffelsalat zu Fisch? Das mag für manche hierzulande etwas gewöhnungsbedürftig klingen – doch vor allem die Menschen in den Küstenstreifen Mecklenburg-Vorpommerns kennen eine Reihe von Rezepten, in denen beides harmoniert. So wie dieser leichte Kartoffelsalat mit Quark, Jogurt, Gurken und Zitrone passt ideal zu Zander, Scholle & Co.

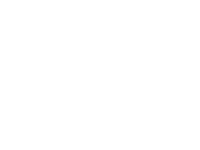

Erschienen ist das Rezept in dem Buch: „Die besten Fischrezepte in Mecklenburg-Vorpommern“. Auf 95 Seiten begibt sich der Leser auf eine kulinarische Reise durch das Bundesland im Nordosten, neben Klassikern der Fischküche gibt es auch neue Spezialitäten zu entdecken. Das Küsten- und Seenland zwischen Mecklenburger und Pommerscher Bucht, von der Ostseeküste bis zur Mecklenburgischen Seenplatte, zwischen Oder und Elbe verfügt über einen großen Fischreichtum, der sich auch in den Rezepten der Region widerspiegelt: In Snacks und Salaten, in Suppen und Eintöpfen, Pfannen- oder Ofengerichten wiederfindet.

Kartoffelsalat zum Fisch – Rezept

Zutaten

1 kg festkochende Kartoffeln

1 Salatgurke

250 g Quark

150 g Naturjoghurt

100 ml Milch

Saft und Abrieb einer halben Zitrone

3 El Olivenöl

je 1/2 Bund Majoran und Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Kartoffelsalat zum Fisch – Zubereitung

1.) Kartoffeln in kochendem Wasser etwa 20 Minuten garen. Abgießen, auskühlen lassen.

2.) Gurke schälen und in Scheiben schneiden.

3.) Quark, Joghurt, Milch, Saft und Abrieb der Zitrone verrühren.

4.) Mit Salz und Pfeffer würzen, 1El Öl unterrühren.

5.) Majoran und Schnittlauch waschen, trocken zupfen und klein schneiden.

6.) Kartoffeln pellen, in Scheiben schneiden.

7.) Mit Gurke und Dressing vermischen, abschmecken und servieren.

Wir wünschen Ihnen guten Appetit – genießen Sie den Kartoffelsalat zu leckerem Fisch!

Das Buch

Die Anleitung für den Kartoffelsalat zum Fisch stammt aus dem Buch „Die besten Fischrezepte aus Mecklenburg-Vorpommern“ von Stefan Bützow. Küchenmeister

Buchverlag für die Frau;

96 Seiten, 9,95 Euro.

Bestellen

Lust auf weitere leckere Rezepte?

Entdecken Sie echten Landgenuss!

In unserer Rubrik Landgenuss präsentieren wir regelmäßig traditionelle Rezepte aus den Regionen in Mitteldeutschland: Vom Wittenberger Quarkkrempel über Wrukeneintopf bis hin zum Heringsalat „Lausitzer Flöz“.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in unseren Rezeptsammlungen und wünschen Ihnen guten Appetit!

Vier Nachwuchskräfte aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft wurden mit dem internationalen DLG-Preis ausgezeichnet. Auch Lisa Essich, Agrarstudentin an der Hochschule Neubrandenburg ist eine Preisträgerin.

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat erneut besonders qualifizierte Nachwuchskräfte der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit ihrem Internationalen Preis ausgezeichnet. Die vier Preisträgerinnen und Preisträger für das Jahr 2020 kommen aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und den Niederlanden.

Die Auszeichnungen wurden – bedingt durch die Corona-Pandemie – erstmals nicht persönlich überreicht. Im Jahr 2020 wurden zwei Fortbildungspreise vergeben, die mit jeweils 4.000 Euro dotiert sind. Die Preisträger sind:

- Lisa Essich, 30, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Studentin der Agrarwissenschaften M. Sc. an der Hochschule Neubrandenburg - Anna Katharina Menger, 33, Eich am Rhein, Rheinland-Pfalz

Laufende Promotion und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Kassel am Standort Kassel im Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing

DLG-Preis: Auch zwei juniorenpreise vergeben

Außerdem wurden zwei Juniorenpreise vergeben, die mit jeweils 2.500 Euro dotiert sind. Die Preisträger sind:

- Phillip Müter, 24, Arnhem, Niederlande

Student der Lebensmitteltechnologie M. Sc. an der Wageningen University & Research - Marie van den Berg, 22, Vreden, Nordrhein-Westfalen

Studentin der Agrarwissenschaften M. Sc. an der Uni Göttingen

Der Internationale Preis wurde 1985 ins Leben gerufen. Mit dem Preis will die DLG vielversprechende Nachwuchskräfte in die Lage versetzen, sich weiter zu qualifizieren, um im beruflichen- und außerberuflichen Bereich erfolgreich zu sein. red

Rezeptideen: Da haben wir den KartoffelsalatEr fehlt auf keiner Grillparty, fast jeder hat ein eigenes Rezept für Kartoffelsalat. Doch es lohnt durchaus, mal in die Salatschüsseln der Welt – und der heimischen Region zu blicken.

Er ist wohl die einzige Beilage, die in der Grillsaison genauso innig geliebt wird wie zu Weihnachten: der Kartoffelsalat. Doch egal ob Sommer oder Winter: Beim Kartoffelsalat scheiden sich die Geister und jeder schwört auf sein eigenes Rezept. Dabei ist er unfassbar vielseitig. Allein ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt, dass es „den einen“ Kartoffelsalat nicht gibt. Während man im Norden eher zu Mayonnaise oder auch Joghurt greift, bevorzugt man im Süden Essig, Öl und Brühe, um den Salat anzumachen.

Auch die Wahl der Kartoffelsorte und die Zubereitung führt zu ganz unterschiedlichen Resultaten. So unterscheiden sich die Sorten zum Teil stark, was Geschmack, Konsistenz und Farbe betrifft. Warum also nicht mal eine blau-violette oder rote Kartoffel verwenden?

Kartoffelsalat mit Röstaromen und Radieschen

Generell gilt: Warme Kartoffeln saugen Flüssigkeit und Aromen am besten auf, festkochende Sorten bleiben dabei besser in Form. Wünscht man klar definierte Scheiben im Salat, sollte man auch zu vorwiegend festkochenden Sorten greifen und sie vor der Weiterverarbeitung abkühlen lassen. Wichtig ist, die Kartoffel in der Schale zu kochen und erst danach zu pellen. Ansonsten verkleistert die Stärke, die in der Kartoffel steckt, und der Salat neigt dazu, schleimig zu werden. Und ob die gekochten Kartoffeln nun in Scheiben oder Würfeln in den Salat kommen, ist jedem selbst überlassen.

Unser Tipp: Kartoffelsalat aus dem Ofen

Er enthält Quinoa und Blumenkohl – dieser besondere Kartoffelsalat ist erst dann richtig gut, wenn er aus dem Ofen kommt. Hier geht es zum Rezepttipp. mehr

Eine interessante Variante ist es auch, die Kartoffeln anzubraten. Das ergibt tolle Röstaromen. Kombinieren kann man die Bratkartoffeln dann zum Beispiel mit Radieschen, frischen Lauchzwiebeln und alles mit einer Vinaigrette abrunden. Auch der Kartoffelpüree-Rest vom Vortag taugt als Salatbasis – zum Beispiel wenn er aufgewärmt und mit Zwiebeln, Endivien-Streifen und einem Essig-Öl-Dressing verrührt wird.

Mit Öl, Essig, Kräutern experimentieren

Apropos Essig und Öl: Experimentieren Sie mit verschiedenen Sorten, auch das bringt geschmackliche Vielfalt. Ähnliches passiert, wenn man zur Abwechslung mal zum süßen Senf greift. Und wenn es um die feine Säure geht, passt auch der Saft einer frisch ausgepressten Zitrone gut. Und was ist mit Liebhabern der Mayonnaise? Wer Tomatenmark, Kapern und feine Würfel aus Schalotten und Cornichons in die Creme einrührt, hat rasch eine Tomaten-Remoulade für den Salat.

Unser Tipp: Kartoffelsalat zu Fisch

Kartoffeln, Quark, Joghurt und eine halbe Zitrone – das ist der Grundstock für einen leckeres Rezept für Kartoffelsalat aus Mecklenburg-Vorpommern – ideal geeignet als Beilage zu Zander, Forelle und Co. mehr

Auch mit Kräutern lässt sich hervorragend beim Rezept für den Kartoffelsalat experimentieren. Dill passt dabei genauso gut wie Kresse, Basilikum, Bärlauch oder Liebstöckel. Die Kräuter sollten aber erst kurz vor dem Verzehr in die Salatschüssel gegeben werden, damit sie möglichst frisch bleiben. Wem diese kleineren Experimente am Kartoffelsalat nicht genügen, der kann auch in die Schüsseln anderer Länder blicken:

Kartoffelsalat: Mediterraner Genuss

Kartoffeln in viel Salz Mediterran wird es, wenn man im Salat Kartoffeln, Staudensellerie, getrocknete Tomaten, Oliven und eine Essig-Öl-Vinaigrette kombiniert. Die Spanier lieben vor allem ihren „Ensaladilla rusa“, der aus Kartoffeln, Möhren, Eiern, gefüllten Oliven, Konservenerbsen, Thunfisch in Olivenöl, selbst gemachter Mayonnaise und Petersilie zubereitet wird. Und jeder, der schon mal auf den Kanaren war, schwärmt von den kleinen Kartoffeln mit Salzkruste (Papas arrugadas), die man entweder mit einer roten oder grünen Mojo-Soße aus Knoblauch, Chili, Paprikaschoten, Olivenöl und Koriander genießt.

Kartoffelsalat: Asiatisch mit Soja und Wasabi

Für die thailändische Variante sind frische Kräuter wie Koriander, aber auch Thaibasilikum und Minze unverzichtbar. Sie sind das Topping für eine Basis aus Kartoffeln, gekochtem Rindfleisch, Pap-rikastreifen und Lauchzwiebeln. Dazu passt ein Dressing aus Fisch-, Soja- und Chilisoße sowie etwas Limettensaft und Zucker.

Ganz anders kommt der Kartoffelsalat daher, wenn er sich von der japanischen Küche inspirieren lässt: Wer etwas Wasabipulver und Wasser in eine asiatische Mayonnaise einrührt, erhält einen Salat, der scharf und cremig zugleich ist. ba

Noch mehr Landgenuss: Hering-Rezept mal anders – das Lausitzer Flöz

Das Lausitzer Flöz ist eine Spezialität aus Brandenburg: Ein Heringssalat auf sorbische Art nach einem Rezept von Küchenmeister Torsten Kleinschmidt. mehr

Kartoffeln, Quark, Joghurt und e enthält Quinoa und Blumenkohl – dieser besondere Kartoffelsalat ist erst dann richtig gut, wenn er aus dem Ofen kommt. Hier geht es zum Rezepttipp.

Wollen Sie bei Ihren Kartoffelsalat mal anders etwas anderes ausprobieren? Dann schieben Sie ihn doch einfach in den Ofen – und servieren sie ihn warm! Ihre Gäste werden es Ihnen danken. Entwickelt hat das Rezept für den Kartoffelsalat aus dem Ofen Küchemeister Torsten Kleinschmidt. Dabei kommen neben den obligatorischen Kartoffeln auch reichlich Blumenkohl und Quinoa zum Einsatz, was der leichten Speise einen unverwechselbaren Geschmack. verleiht.

„Kochen heißt Geschichten erzählen“ – das ist das Küchen-Credo von Kleinschmidt, der sich der regionalen Küche in Mitteldeutschland besonders verbunden fühlt. Eine Auswahl von Rezepten hat er daher in einem Buch zusammengetragen: „Die besten Rezepte aus Brandenburg“. Darin nimmt der Küchenmeister die Leser mit auf eine kulinarische Reise von Prignitz bis in das Oderland und den Spreewald. Auch das Rezept für Kartoffelsalat für den Ofen finden Sie in diesem Buch.

Kartoffelsalat aus dem Ofen – Rezept

Zutaten

400 g kleine Kartoffeln (Drillinge)

500 g Rosenkohl,

80 g Quinoa

1 rote Zwiebel

6 EL Senf

3 El Balsamico

3 El Honig

1 El Rapsöl

Salz

Pfeffer

Kartoffelsalat aus dem Ofen – Zubereitung

1.) Senf, Essig, Honig und Öl in einer großen Schüssel verrühren.

2.) Kartoffeln und Rosenkohl halbieren, die geschälte Zwiebel in grobe Stücke schneiden.

3.) Alles mit der Marinade gut vermengen und in eine Auflaufform geben. Bei 180 Grad backen bis die Kartoffeln weich sind. Immer mal wieder umrühren.

4.) Quinoa mit der eineinhalbfachen Menge Wasser etwa 15 Minuten weich kochen und in die Schüssel geben.

5.) Mit dem gebackenen Ofengemüse vermischen, abschmecken und den Kartoffelsalat aus dem Ofen warm servieren.

Wir wünschen Ihnen guten Appetit – ob als Bereicherung der Grillsaison oder unterm Weihnachtsbaum!

Das Buch

Die Anleitung für den Kartoffelsalat aus dem Ofen im Buch „Die besten Rezepte aus Brandenburg“ von Küchenmeister Torsten Kleinschmidt.

Buchverlag für die Frau;

96 Seiten, 9,95 Euro.

Bestellen

Lust auf weitere leckere Rezepte?

Entdecken Sie echten Landgenuss!

In unserer Rubrik Landgenuss präsentieren wir regelmäßig traditionelle Rezepte aus den Regionen in Mitteldeutschland: Vom Wittenberger Quarkkrempel über Wrukeneintopf bis hin zum Heringsalat „Lausitzer Flöz“.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in unseren Rezeptsammlungen und wünschen Ihnen guten Appetit!

Früher wurde sie wild gesammelt, heute kommt Brunnenkresse aus dem Supermarkt. Manch einer macht aus ihr sogar ein neues „Superfood“. Dabei steht sie schon seit 2000 Jahren auf dem Speiseplan – vor allem in Großbritannien.

Die Brunnenkresse (Nasturtium officinale) wächst in der Natur an Quellen sowie Bachläufen, daher ihr Name. Die Briten nennen das Kreuzblütengewächs watercress, Wasserkresse. Seit mindestens zweitausend Jahren wird sie auf den Britischen Inseln gegessen. Bereits die Römer sollen sie in großen Mengen verzehrt haben, als sie Teile der britischen Inseln besetzten.

Viele Jahre war die Brunnenkresse Nahrung jener, die sie wild ernteten. Erst 1808 entschloss sich ein Gärtner aus Kent, südlich von London, zum ersten Mal, die Wasserpflanze am Fluss Ebbsfleet kommerziell anzubauen. Heutzutage übernehmen das Firmen wie die Wartercress Company, der größte kommerzielle Erzeuger von Brunnenkresse mit Sitz in Dorset in Südwestengland. Die Bauernzeitung war in diesem Jahr bei der Ernte dabei.

Die Anbauflächen sind mit Kies aufgefüllte, ebene Becken, sie sind mit Beton eingefasst und ermöglichen geregelte Wasserzufuhr.

Durch eine ausgereifte Fläche fließen fast 100.000 Liter pro Acre (0,40 ha) in der Stunde.

Früher wurde die Brunnenkresse mit der Hand geerntet. Im kommerziellen Anbau erledigen das heute Maschinen.

Bis zu vier Mal in einer Saison kann eine Parzelle beerntet werden.

In solchen Körben wurde die Brunnenkresse früher von den Anbauregionen in Dorset zu den Großmärkten in London und bis nach Liverpool transportiert. Heute wird das Gemüse direkt nach der Ernte portioniert und verpackt und gelangt so in den Einzelhandel.

Die Brunnenkresse eignet sich für viele Gerichte: Ein Beispiel ist die Watercress-Soup, deren Rezept von Starkoch Jamie Oliver entwickelt wurde. Mehr dazu finden Sie in der Ausgabe 31 der Bauernzeitung.

Lesen Sie den kompletten Fachbeitrag in der Ausgabe 31 der Bauernzeitung.

Mit dem Kressetest lassen sich Bodenrückstände vor der Rapsaussaat schnell und eindeutig aufspüren. Im Video zeigt unser Experte, wie er funktioniert.

Von Rainer Kahl, Rapool Ring GmbH

Bei langanhaltender Trockenheit ist die Abbaugeschwindigkeit von Sulfonylharnstoffen im Boden verringert. Winterraps kann bei der Keimung und in den frühen Jugendentwicklung empfindlich auf solche Rückstände im Boden reagieren. Wer unsicher ist, ob auf den für die Rapsaussaat vorgesehenen Schlägen eventuell noch Rückstände vorhanden sind, sollte einen Kressetest durchführen.

Kresse reagiert sehr empfindlich auf Sulfonylharnstoffrückstände im Boden. Zugleich keimt Kresse sehr schnell, sodass ein Test bereits innerhalb weniger Tage Ergebnisse liefert. Kressesamen kann man in vielen Supermärkten, Discountern oder Baumärkten kaufen.

Video: So funktioniert der Kressetest

Für den Kressetest wird, am besten an mehreren Stellen, nach der Getreideernte Boden aus den oberen circa fünf bis maximal acht Zentimeter entnommen. Für eine zweite Probe sollte Boden von oben mit der darunter liegenden Schicht bis circa 15 – 18 cm Tiefe gemischt werden. Dies ist der Bodenhorizont, den man mit einer tiefer mischenden Bodenbearbeitung gut genug durchmischen kann.

Sollten Rückstände vorhanden sein, dann in der obersten Bodenschicht. Durch die zweite Probe bekommt man bei eventuellen Problemen sofort eine Aussage, ob man mit einer tiefer mischenden Bearbeitung die Rückstände weit genug verdünnen kann, um die Herbstentwicklung des Rapses nicht zu behindern …

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der Ausgabe 32 der Bauernzeitung.

In einem Projekt der Eiweißinitiative am LVG Köllitsch wird der Futtereinsatz von Erbsen für die Fütterung von Milchrindern untersucht. Dafür mischten die Forscher auch Stängel und Blätter mit in die Ration – doch dieses Verfahren haben sie nun verworfen

Von Christian Kuhnitzsch und Prof. Olaf Steinhöfel, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Lehr- und Versuchsgut (LVG) Köllitsch

In der Wiederkäuerfütterung war in den letzten Jahren weniger das Futtereiweiß das Problem, sondern eher das knappe strukturwirksames Grobfutter. Das führte zum kurzfristigen Umdenken in einem vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderten Projekt im Rahmen der Eiweißinitiative: Statt nur der proteinreichen Erbse zog man beim Projekt SILATOAST auch die Stängel und Blätter in die Untersuchung mit ein.

Dazu simulierten die Mitarbeiter im LVG Köllitsch eine Notversorgung der Milchrinder. Statt 4,5 kg Trockenmasse aus Grassilage bekamen die Kühe die gleiche Menge technisch getrockneter Erbsenteilpflanzensilage in der Totalen Mischration angeboten. Die Wissenschaftler wollten prüfen, inwiefern dieser Ersatz Einfluss auf die Leistungsfähigkeit sowie die Futter- beziehungsweise Nährstoffeffizienz bei hochleistenden Milchkühen hat.

Dazu häckselten sie die Erbsensorte Astronaute mit einem Trockenmassegehalt von 34 % im Direktschneidverfahren (Direct-DiscSchneidwerk) als Teilpflanze (Schröpfschnitt) unterhalb der Fruchtanlagen (circa 25 cm Schnitthöhe). Das Grüngut wurde unter Zugabe eines biologischen Siliermittels in einem Folienschlauch für 90 Tage siliert. Im Anschluss daran öffneten sie den Schlauch und trocknete die Silage mit Heißluft. Dabei wurde jedoch schnell deutlich: Die Aufbereitung im Hinblick auf die Proteinbeständigkeit war wenig erfolgreich.

Rationen für Milchkühe: Füttern, nicht heizen!

Kühe gibt es auf der ganzen Welt, Hitze und Kälte scheinen sie nicht zu stören. Doch auch Rinder regulieren ihren Wärmehaushalt. Bei den Rationen für Milchkühe ist einiges zu beachten. mehr

Das Reinprotein der Erbsenteilpflanze wurde durch proteolytische und desmolytische Abbauprozesse bei der Silierung zerstört. Die Proteinlöslichkeit stieg von 58 % im Siliergut auf 77 % in der Silage und der kalkulierte UDP-Gehalt des Rohproteins sank von 18 auf 11 %. Der Trockenmassegehalt der Erbsenteilpflanze beziehungsweise Erbsenteilpflanzensilage lag immerhin bei über 30 %. Wenn einmal proteolytische beziehungsweise desmolytische Abbauvorggänge abgelaufen sind, kann eine anschließende Wärmebehandlung dem nicht mehr entgegenwirken.

Daher ist das beschriebene Verfahren nach den ersten Ergebnissen nicht empfehlenswert. Weder die Silierung noch die anschließende thermische Aufbereitung von teigreifen Erbsenteilpflanzen konnten die ruminale Beständigkeit des Erbseneiweißes positiv beeinflussen. Dennoch kann das Erbsentrockengrün, oder vielmehr die Silage, als Grobfutterkomponente zu Grassilage in der Ration ohne nennenswerte Verluste der Milchleistung eingesetzt werden und damit in Notsituationen ohne großen Verlust an Fütterungserfolg genutzt werden. Eine Preiswürdigkeit gegenüber Grassilage ist dabei jedoch kaum zu erwarten.

Piemonteser: Fleischrind mit indischem EinschlagWie der Name schon verrät: Ihren Ursprung haben die Piemonteser in der gleichnamigen Region in Italien. Sie sind heutzutage klassische Fleischrinder – und sollen auch einen Blutanteil indischer Zebus besitzen.

Von Christoph Görner

Die Piemonteser Rinder haben ihren Ursprung in der gleichnamigen Region in Italien. Sie entstand dort um 1840 aus der Zusammenfassung verschiedener Rinderschläge und soll auch einen zebublütigen Blutanteil indischer Zeburinder besitzen.

Nachdem diese Rasse als Dreinutzungsrasse (Arbeit, Milch, Fleisch) anfänglich gezüchtet wurde, veränderte sich auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung auch die Zuchtrichtung auf das Hauptmerkmal Fleisch.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Herkunft der Piemonteser Rinder

Neben der Region Piemont kamen in Italien im Laufe der Zeit auch Teile der Lombardei und Liguriens als Zucht- und Haltungsgebiete dazu. Das heute als typisches Piemonteser bekannte Rind ist ein sehr fleischbetontes Rind mit einem lang gestreckten, rechteckigen Rahmen.

Besondere Erkennungsmerkmale

Die Bemuskelung ist an Schulter, Rücken und Keule sehr plastisch ausgeprägt und somit augenscheinlich sichtbar. Verbunden damit ist eine teilweise starke Doppellenderausprägung, die zu Schwergeburten in der Reinzucht führen kann. Zumindest ist dieses Merkmal bei entsprechenden Anpaarungen stets im Auge zu behalten.

Das Fundament der Piemonteser Rinder ist feinknochig mit sehr trockenen Gelenken versehen, wodurch eine Langlebigkeit zu erwarten ist. Zudem sind eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegenüber wechselnden Klimaeinflüssen und eine Leichtfuttrigkeit markante Merkmale dieser Rasse. Die Fellfärbung reicht von weiß bis weizenfarben oder grau. Die Kälber werden tief weizenfarben geboren, verändern aber nach dem dritten Lebensmonat ihre Farbe so wie sie die erwachsenen Tiere haben. An einigen Körperpartien erwachsener Tiere sind auch Pigmentierungen typisch.

Durch das günstige Fleisch-Knochen-Verhältnis ist bei den Schlachtkörpern mit einer sehr hohen Schlachtausbeute zu rechnen. Diese liegt bei durchschnittlich 65 % und darüber, während die Fettbildung gering ausfällt. Auch zu beachten ist ein angemessenes, lebhaftes Temperament.

Zucht der Piemonteser Rinder

Neben der Reinzucht werden Bullen oder deren Sperma häufig in der Kreuzungszucht zur Erzeugung wüchsiger, gut befleischter Absetzer eingesetzt. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Zuchtansätzer anderer Rinderrassen.

Die wichtigsten Maße und Gewichte:

| Bulle | Kuh | |

| Kreuzbeinhöhe in cm | 146-150 | 135-140 |

| Gewicht in kg | 950-1150 | 650-750 |

| Geburtsgewicht in kg | 42 | 38 |

| Erstkalbealter in Monaten | 32-34 |

Während in Deutschland anfänglich nur Sperma zu Kreuzungszwecken importiert wurde, kamen gegen 1992 auch angemessene Stückzahlen reinrassiger Tiere dazu. Darüber hinaus ist diese Rasse heute auch in Holland, Dänemark, Großbritannien, Kanada, Nord- und Südamerika, Brasilien, Argentinien, Australien und Neuseeland verbreitet.

Rinderrassen entdecken

Kennen Sie alle Rinderrassen? Bild auswählen und mehr erfahren …

Hier geht es zu den Rinderrassen

Neue Artikel

Bauernzeitung digital lesen – jetzt ausprobieren und kennenlernen!

Sie sind noch unentschlossen? Testen Sie 4 digitale Ausgaben der Bauernzeitung in der App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder auf Ihrem PC in der Browseransicht. Das erwartet Sie:

- 4 Wochen lang digital testen!

- Zuverlässig donnerstags lesen

- flexibel monatlich kündbar

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der amtliche Pflanzenschutzdienst geht aktuell von 50.000 ha Befallsfläche aus: Bauernverbandspräsident Olaf Feuerborn hat aufgrund der massenhaften Vermehrung mit einem Brief an die Politik gewandt.

Unter der Massenvermehrung von Feldmäusen leidet die Landwirtschaft derzeit in weiten Teilen des Landes. Die Situation ist vergleichbar mit 2012 und 2015, als die Nager großflächig die Ernte vernichteten. Der amtliche Pflanzenschutzdienst geht aktuell von 50.000 ha Befallsfläche aus. Intensivere Bodenbearbeitung, Feldhygiene an Ackerrändern und Sitzhilfen für Greifvögel reichen nicht aus, um diese Gradation zu stoppen. Die Landwirte erwarten daher massive Schäden in den Herbstsaaten.

Bauernverbandspräsident Olaf Feuerborn hat sich deshalb an Bundesagrarministerin Klöckner und den Präsidenten des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Friedel Cramer, gewandt. In seinem Schreiben fordert er Änderungen der Anwendungsbestimmungen für Rodentizide, damit Feldmäuse ab September auch in potenziellen Feldhamstervorkommensgebieten bekämpft werden können. BVL und Julius-Kühn-Institut hätten, so Feuerborn, in der Vergangenheit bestätigt, dass eine sachgerechte, verdeckte Ausbringung keine negativen Auswirkungen auf Hamster erwarten lässt. Im Vorjahr konnte nach intensiver Beratung mit dem BVL erreicht werden, dass zumindest im Zeitraum 1. November bis 1. März auf solchen Flächen eine Bekämpfung möglich ist.

Extrembefall mit Feldmäusen

In Mitteldeutschland richten in dieser Saison Schadnager wieder großflächig Schäden an. Chemische Bekämpfungshilfen stehen Landwirten im Grunde keine zur Verfügung. mehr

Erforderlich sei jetzt aber eine zeitnahe Entscheidung der Zulassungsbehörden, damit die Landwirte vor der Herbstaussaat über Möglichkeiten der Feldmausbekämpfung informiert sind, betont Feuerborn. Fehlen diese, habe das Einfluss auf die Anbauentscheidungen. So könnte dem der Winterraps als wichtiges Fruchtfolgeglied zum Opfer fallen. Das Verbot verschie-dener Beizen habe bereits zu ei-nem starken Anbaurückgang geführt. Niemandem könne daran gelegen sein, diese Entwicklung weiter zu begünstigen. Ab Mitte August beginne die Herbstaussaat. Bis dahin brauche es eine Lösung zu den Feldmäusen. Der Verband werde dieses Thema weiter bearbeiten, bis diese gefunden ist.

Text: Bauernverband Sachsen-Anhalt

Der oder das Yak: Grunzochse aus AsienIn den Hochregionen Zentralasiens dienten das Yak zur Erzeugung von Milch, Fleisch, Leder und Wolle. Aufgrund ihrer eingängigen Grunzlaute erhielten die Yaks einen wenig schmeichelhaften Spitznamen.

Von Christoph Görner

Die Experten streiten sich darüber, ab wann das Yak erstmals den Planeten bevölkerte. Da sie Wiederkäuer sind, zählen sie in der Systematik zur Gattung der Rinder. Durch entsprechende Funde geht man davon aus, dass sie vor mindestens 3000 Jahren bereits im asiatischen Raum lebten. Neben den Wildformen sind auch schon im Mittelalter Haus-Yaks nachgewiesen. Da sie einen grunzähnlichen Laut von sich geben, sind sie auch als Grunzochsen bekannt.

Die Haltung dieser Tiere diente damals in den Hochregionen Asiens der Erzeugung von Milch, Fleisch, Leder, Haar und Wolle – selbst der Kot fand als Brennmaterial Verwendung. Darüber hinaus dienten die Tiere als Last- und Reittiere. All diese Möglichkeiten zum Lebensunterhalt haben teilweise heute noch Bedeutung.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Das Yak: Anatomische Merkmale

Das heute domestizierte Haus-Yak hat ein dunkelbraunes bis schwarzes mehrschichtiges Fell, das aus Langhaar und einem Wollanteil besteht. Das Langhaar ist besonders an Brust, Bauch und Schwanz vorhanden. Neben einem großen Kopf besitzen Yaks eine tiefe breite Brust und einen langgestreckten Rumpf. Zum Unterschied zu unserem Hausrind, das 13 Rippenpaare besitzt, gibt es bei den Yaks 14 oder 15 Rippenpaare. Die Oberlinie ist infolge verlängerter Fortsätze von Hals- und Brustwirbeln etwas erhöht, was einem Buckel ähnelt. Dadurch ist auch die abfallende Rückenlinie bedingt, die einer guten Beweglichkeit der Hinterhand zu Gute kommt.

Anpassungsfähig und genügsam

An die Futterverhältnisse stellen die Tiere nur geringe Ansprüche. Die Palette reicht von kargen Grasweiden bis zu Sträucherweiden in gewissen Höhenlagen. Dabei besitzen sie die Besonderheit, dass sie sich in den Sommermonaten ein gewisses Depot anlegen. Bei winterlicher Futterknappheit zehren die Rinder davon.

Yaks sind auch gegenüber Kälte sehr unempfindlich, -30°C bis –40°C vertragen sie problemlos, während Temperaturen über +20°C Probleme bereiten. Dann suchen sie schattige Plätze oder Wassernähe.

Ausgeprägtes Herdenverhalten

Das Lebensalter der Tiere kann bis zu 20 Jahre betragen. Den Tieren ist ein starkes soziales Verhalten eigen, so dass sie im Weideverhalten immer eng beisammen bleiben.

Ein weiteres Merkmal des Herdenverhaltens zeigen die Kühe außerhalb der Fortpflanzungszeit ohne Bullen und nur mit weiblichen und nicht geschlechtsreifen Bullenkälbchen bei Fuß. Erwachsene Bullen stoßen erst in der Brunstzeit dazu.

Yaks sind sehr spätreif und die weiblichen Tiere werden ausschließlich in dem mittleren Lebensabschnitt tragend. Darin unterscheiden sie sich von anderen Rinderrassen – ein möglicher Grund, weshalb das Yak als gefährdet gilt.

Die wichtigsten Maße und Gewichte des Yaks

| Bulle | Kuh | |

| Widerristhöhe in cm | 115-200 | 110-112 |

| Gewicht in kg | 700-1000 | 280-350 |

| Erstkalbealter in Monaten | 48-50 | |

| Tragzeit in Tagen | 270 | |

| Lebenserwartung | bis zu 20 Jahren | bis zu 20 Jahren |

Wild lebende Yaks soll es heute nur noch in Teilen West-Chinas bzw. Tibets geben. Die Zentren von Haus-Yaks liegen heute überwiegend in Höhenlagen oberhalb der Baumgrenze und in Klimazonen, wo vorwiegend Frosttage prägend sind.

Die Haupthaltungsländer sind China, die Mongolei, teilweise Indien, Bhutan, Tadschikistan, Kirgisien und Kasachstan. In der Europäischen Union sind nur kleine Bestände in Zoos und Wildparks vorhanden.

Rinderrassen entdecken

Kennen Sie alle Rinderrassen? Bild auswählen und mehr erfahren …

Hier geht es zu den Rinderrassen

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!