Im nordöstlichen Landkreis Leipzig hat das Sächsische Wolfsmonitoting ein neues Rudel nachgewiesen. Darüber informierte am 25. Juni das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Das östlich von Wurzen gelegene Wolfsterritorium wird unter dem Namen „Lossatal“ geführt.

Neues Rudel trägt den Namen „Lossatal“

Den Hinweis für das neue Wolfsrudel bei Wurzen gab ein verirrter Wolfswelpe. Das Tier war Mitte Juni orientierungslos von Anwohnern am Ortsrand eines Ortsteils der Gemeinde Lossatal im Landkreis Leipzig aufgegriffen worden. Die Untersuchung von Genetikproben ergab, dass der Welpe keiner der bisher bekannten Wolfsverpaarungen zuzuordnen ist. Vor Ort wurde das Monitoring intensiviert, wodurch die Anwesenheit eines Rüden und einer Fähe ermittelt wurde.

Sechs Wochen alter Wolfswelpe tierärztlich untersucht

Der rund sechs Wochen alte Welpe kam nach seinem Auffinden in eine Tierarztpraxis, die auf die Behandlung von Wildtieren spezialisiert ist. Er war dehydriert und wies einen leichten Parasitenbefall auf, jedoch keine anderen Krankheiten. Unklar blieb, warum der junge Wolf den Anschluss an sein Rudel verloren hatte.

Neues Wolfsrudel bei Wurzen mit mindestens drei Welpen

Ende vergangener Woche wurde das in einem Käfig verwahrte Tier wieder freigelassen, nachdem die beiden Altwölfe in der Nähe beobachtet wurden. Das Wolfsjunge lief mit den Eltern davon. Eine Wildkamera dokumentierte in den folgenden Tagen, dass die Zusammenführung des neuen Wolfsrudels bei Wurzen gelungen ist. Die Kamera nahm sowohl den freigelassenen Welpen als auch die Elterntiere und zwei weitere Welpen auf.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

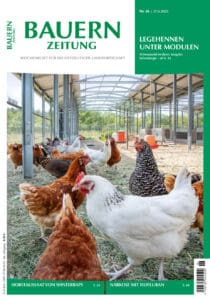

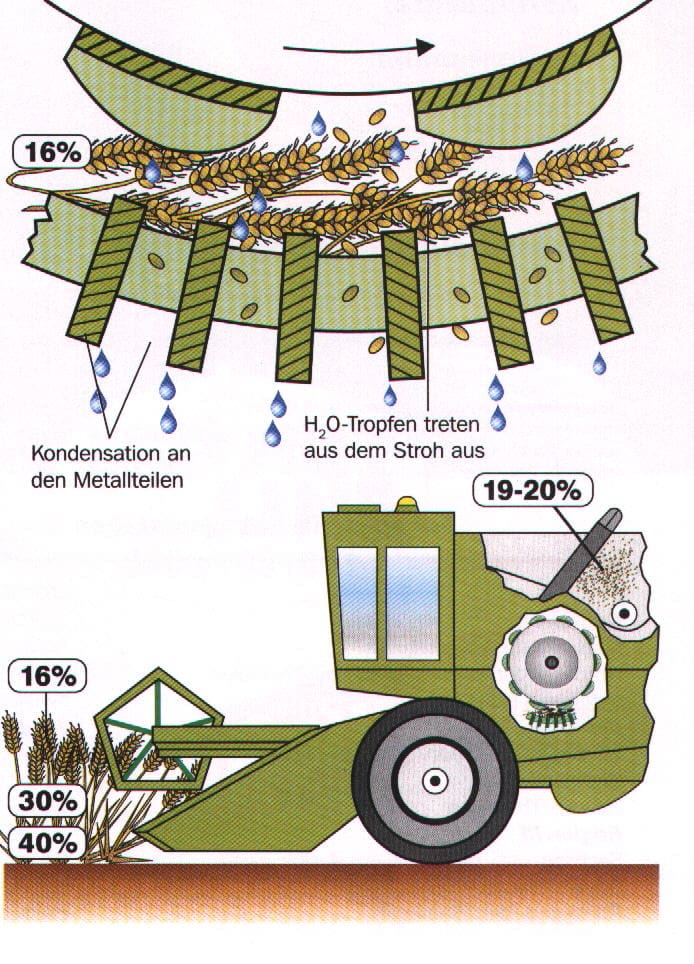

Aufgrund der anhaltenden Niederschläge droht die Getreide-Ernte 2024 mit sinkenden Qualitäten und Preisverfall sowie hohen Energiekosten zu einer der teuersten Ernten zu werden. Die Landwirte sind hochnervös. Was kann man jetzt noch mit der richtigen Maschineneinstellung und optimalen Logistik retten?

Von Dr. Andrea Feiffer und Franz Klüßendorf, feiffer consult, Sondershausen

In Extremjahren sind die Organisation der Ernte und das Zeitmanagement besonders wichtig. In jeder nutzbaren Stunde muss das Dreschwerk laufen, Stillstandzeiten müssen minimiert werden. Nachfolgend einige Tipps, wie ma die Getreide-Ernte retten kann.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Getreide-Ernte retten – Hilfreiche Tipps

Abschüttflächen einrichten

Nach einer langen Zwangspause dreschen alle – der Handel wird überrannt. Das kann zu langen Rundenzeiten führen. Wer bei sich auf dem Hof abschütten kann, spart viel Zeit und die spätere Wiederaufnahme lohnt sich. Auf einer sauberen Fläche kann auch kurz im Freien zwischengelagert werden. Wenn es auf den Stapel regnet, quellen die oberen Körner auf und bilden eine Art Dach. Die zusätzliche Befeuchtung der oberen Schicht geht beim Aufladen und Durchmischen wieder unter. Wer selbst einlagert und trocknen kann, ist klar im Vorteil.

Hochschnitt

Wenn man das Schneidwerk aus den unteren 20 bis 25 cm des Getreidebestandes heraushält, ist der Mähdrescher leistungsfähiger und man kann vormittags eher anfangen und abends länger dreschen. Die Abscheidung ist höher, die Verluste und die Wiederbefeuchtung sind geringer. Anschließend muss jedoch gemulcht werden. Man kann im Hochschnitt beginnen und dann das Schneidwerk entsprechend der zunehmenden Abtrocknung bei Wetterbesserung wieder absenken.

Abfuhrlogistik

Nicht jeder arbeitet mit paralleler Kornübergabe beim Abbunkern. Doch wann immer es die Bodenverhältnisse zulassen, sollte parallel überladen werden. Das bringt Leistungszuwachs von etwa 20 %. Anhänger irgendwo am Feldrand zu postieren, kann man sich nur in Erntejahren wie 2022 erlauben. Muss der Mähdrescher längere Strecken zum Anhänger zurücklegen, fehlen schnell 35 % Leistung.

Fit für die Rallye

Bereiten Sie den Erntestart nach der Regenphase gut vor. Reparaturen, wenn es losgeht, kann keiner gebrauchen. Steht alles parat, weiß jeder Bescheid? Den Mähdrescher am besten noch einmal durchsehen und überprüfen, ob alle Abstände, Toleranzen und Maße stimmen. Die am Monitor angezeigten Werte müssen mit den tatsächlichen Einstellpositionen übereinstimmen, sonst geht jede Einstellung schief. Ist der Korbein- und -auslauf in der richtigen Grundposition und in paralleler Stellung? Öffnen die Siebe so, wie es angezeigt wird? Sind die Häckslermesser scharf? Sind die Mähklingen und Finger einwandfrei? Sind die Ährenheber intakt und in Flucht (Ährenspitzen 1,5 cm vom Boden entfernt)? Bei Lager zahlt sich jede Investition am Schneidwerk aus.

Verlustvorgabe

Wer mehr Leistung braucht, kann bei den Druschverlusten zulegen und statt 0,5 auch 1,5 % zulassen. Besser 2,5 €/t mehr in Verlust investiert, wenn man dadurch 50 €/t Qualität retten kann. Bei 1,5 % Verlust (75 dt/ha Ertrag, TKG 45 g) liegen etwa 80 Körner in der Prüfschale bzw. 280 Verlustkörner auf dem Quadratmeter. Danach wird es natürlich grün. Darauf muss das Auge vorbereitet sein.

Mähdreschereinstellung

Höhere Feuchten verlangen intensivere Mähdreschereinstellungen beim Dreschwerk und bei der Reinigung, jedenfalls in den ersten Tagen. Wer die App Feiffer Combine nutzt, kann bei den unter „Feucht“ angezeigten Einstellwerten durchaus noch 15 % drauflegen. Also Trommel-/Rotordrehzahlen höher, Siebweiten größer, den Korb nicht zu eng, sodass nicht zu viel Feuchtigkeit aus dem Stroh gepresst wird und das Korn im Dreschwerk wieder befeuchtet.

Gibt es eine längere Gutwetterphase, trocknen die Bestände gut durch und werden mürbe. Das kann relativ schnell gehen und man bekommt ein Kurzstrohproblem. Dann geht man genau andersherum vor und stellt den Mähdrescher sanfter ein. Das entlastet die Siebe und Schüttler bzw. Rotoren.

Hilfe vereinbaren

Nach so einer langen Regenphase hat erst einmal niemand Kapazität übrig. Dennoch lohnt es sich, jetzt nach unterstützenden Kapazitäten (Lohnunternehmer, Nachbarlandwirte) zu suchen.

Getreide-Ernte retten: Trocknungskosten im Blick behalten

Im Moment sind viele Bestände noch klatschnass und gehen, auch wenn man wollte, nicht durch den Mähdrescher. Die Trocknungskosten sind bei den jetzigen Energiepreisen zu hoch. Wenn man den Wetterdaten trauen kann, deuten sich ab Mitte der Woche trockene Tage mit höheren Temperaturen an. Durch den verlangsamten Jetstream halten Wetterlagen länger an, sodass ein Umschwung zu einer längeren guten Erntephase möglich erscheint. Aber die Landwirte sind nervös und wollen los. Wenn der Gutwettertrend anhält, lohnt sich eine Materialschlacht mit hohen Erntefeuchten nicht. Reparaturen mit Stillstandszeiten fallen dann in die bessere Erntezeit, die Schäden der Bodenstruktur bleiben lange bestehen.

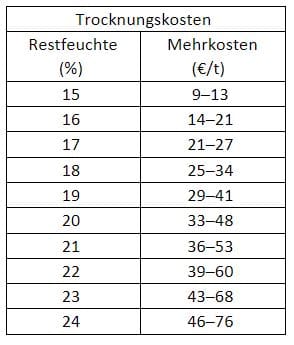

Die Trocknungskosten sind bei den derzeitigen Energiepreisen extrem hoch. Würde man mit 20 % beim Handel anliefern, legt man etwa 38€/t hin, bei 17 % „nur“ noch etwa 20 €/t. Mehrere Tausend Liter Wasser werden durch den Mähdrescher gezogen. Bei der natürlichen Trocknung auf dem Halm rechnet man in normalen Jahren mit einem Zwischentag nach ergiebigem Regen, vorausgesetzt es herrscht keine Windstille und der Tag hat Temperaturen über 20 Grad. Unter den jetzigen Bedingungen könnte die Wartezeit knapp doppelt so lange sein, weil bei der Verdunstung die Bodenfeuchte mit aufsteigt. Einen Durum, bei dem die Fallzahlen noch stimmen, kann man auch mit 18 % ernten, weil die Qualitätsabzüge deutlich höher sind.

Erntereihenfolge den Qualitäten anpassen

Am besten rettet man zunächst die Bestände, die noch gute Qualitäten erwarten lassen und stellt die Bestände zurück, die nur noch Futterqualität haben. Dazwischen liegen etwa 40 bis 50€/t Preisdifferenz. Die frühen Sorten schwächeln in der Fallzahl, die späteren halten noch zum Teil.

Um die Getreide-Ernte zu retten, kann man auch bei Lagergetreide eine ähnliche Strategie überlegen. Normalerweise erntet man Lagergetreide, wenn es knistert, also an den heißen, trockenen Tagen. Lager ernten kostet mitunter doppelte Zeit und die Gefahr von Stillstand durch Schäden. Diese Zeit lässt sich besser für den Drusch von stehendem Qualitätsgetreide verwenden. Die Keimung wird bei lagerndem Getreide mit Feuchte von oben und unten stark stimuliert, sodass viele Lagerbestände die Fallzahlen nicht mehr erreichen. Und generell gilt: Gefährdetes Qualitätsgetreide vor Raps dreschen.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Neue Artikel

Unbeständiges Wetter erschwert die Ernte. Die Qualität des Getreides leidet. Wir geben Tipps, wie man mögliche Verluste begrenzen kann, um noch das bestmögliche wirtschaftliche Ergebnis vom Acker zu holen.

Von Luisa Maushake und Karolin Pilz-Rieche, Landberatung, Quedlinburg

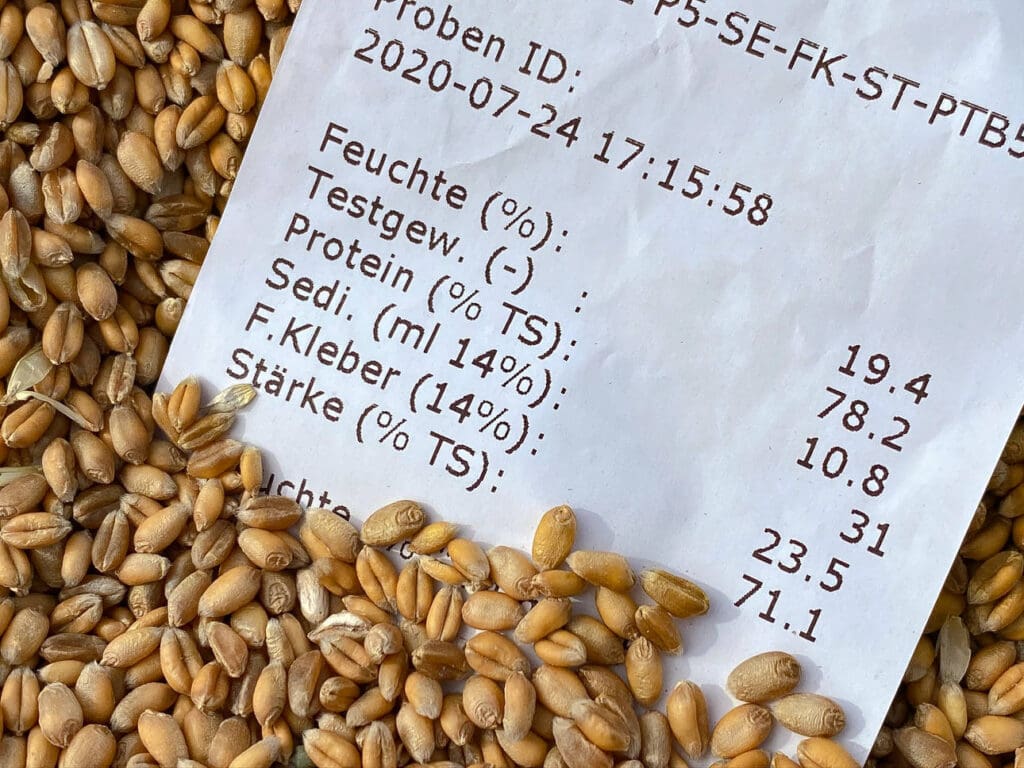

Nachdem die Gerstenernte vielerorts durchaus positiv ausgefallen ist, verzögert sich die weitere Ernte durch anhaltende Niederschläge und wird somit zum Geduldsspiel. Erste Ergebnisse der Weizenernte zeigten bereits sehr heterogene Qualitäten, welche die unterschiedlichen Wasser- und Nährstoffversorgungen der Standorte widerspiegeln.

Ernte bei Regen: Sorge um die Qualität

Insbesondere der Rohproteingehalt ließ vielerorts bereits vor der Schlechtwetterperiode zu wünschen übrig. Durch weitere Niederschläge steigt auch in Regionen, in denen bisher gute Qualitäten erzielt wurden, die Sorge vor sinkenden Qualitäten. Dies betrifft insbesondere die Fallzahl, da diese von den Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Reife und Ernte abhängig ist. Bei physiologisch reifem Getreide kann sie durch die zunehmende Auswuchsneigung bei anhaltender Feuchtigkeit deutlich negativ beeinflusst werden.

Da mittlerweile fast alle Weizenschläge reif sind, stellen sich folgende Fragen: Welches Getreide sollte in den kurzen Erntefenstern zuerst gedroschen werden? Welcher Feuchtegehalt des Druschgutes ist noch tolerierbar? Lohnt sich eine Trocknung?

Hierbei ist insbesondere die Wahl der Druschreihenfolge eine komplexe und individuelle Entscheidung, die jeder Betriebsleiter für sich treffen muss. Der folgende Text soll eine Hilfestellung und Denkanstöße dafür geben.

Getreidesorten: Druschreihenfolge planen

Zunächst stellt sich bei einer Ernte bei Regen die Frage, welche Getreidearten und -sorten noch gedroschen werden müssen. Möglicherweise stehen noch Weichweizen verschiedener Qualitäten und/oder Durum bzw. Dinkel im Feld. Allgemein empfiehlt es sich, zunächst die höchsten Qualitäten abzusichern, da hier nach wie vor auch mit den höchsten Erlösen zu rechnen ist.

Durum und Dinkel sollten möglichst zügig abgeerntet werden, wobei dem Durum die Priorität zuzuweisen ist, da hier am schnellsten Qualitätsverluste zu erwarten sind. Sind bei diesen Früchten Kontrakte einzuhalten, kann ein bevorzugter Drusch sinnvoll sein, um etwaige Abschläge wegen minderer Qualitäten zu vermeiden.

Qualitativ hochwertiger Weichweizen sollte bei Regen in der Ernte Vorrang vor Futterweizen und gegebenenfalls bereits erkennbar geschädigten Beständen haben. Hier kann es notwendig sein, auf verschiedenen Schlägen Proben zu nehmen und die Qualität prüfen zu lassen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Dies muss mitunter nach einer neuerlichen Regenphase wiederholt werden. Außerdem empfiehlt es sich, die Sorteneigenschaften im Hinblick auf die Fallzahl miteinander zu vergleichen. Bei ähnlicher Reife sollten diejenigen Sorten mit der niedrigeren Fallzahl bzw. Fallzahlstabilität zuerst gedroschen werden.

Ernte bei Regen: Restfeuchte und Mehrkosten beachten

In diesem Zusammenhang sollte der Restfeuchte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es kann durchaus sinnvoll sein, hohe Qualität mit einer Restfeuchte von 16–24 % zu dreschen und die Trocknungskosten in Kauf zu nehmen. Wird in diesem Fall gewartet, bis eine Restfeuchte von 14–15 % erreicht ist, besteht die Gefahr, dass in der Zwischenzeit die Fallzahl deutlich absinkt. Unter Umständen bleibt dann nur die Vermarktung als Futtergetreide zu deutlich schlechteren Preisen. Wird im Betrieb Getreide zur Saatgutvermehrung geerntet, sollte bedacht werden, dass die Keimfähigkeit unter einer Trocknung bei hohen Temperaturen leiden kann.

In diesem Fall sollte eine Kaltlufttrocknung in Erwägung gezogen werden. Im Fall, dass die Einlagerung im eigenen Betrieb erfolgt, sollte der Restfeuchtegehalt 15,5 % nicht überschreiten. Bei Verwendung einer betriebseigenen Trocknungsanlage ist auch an die Prüfung der Wirtschaftlichkeit zu denken!

Bei der Entscheidung für den Drusch mit höherer Restfeuchte sollte beachtet werden, dass dabei die Druschkosten durch den höheren Dieselverbrauch und höheren Verschleiß stark steigen können. Zudem kann sich eine schlechte Strohverteilung negativ auf die Folgefrucht auswirken.

Erwogen werden sollte auch die Möglichkeit des Hochschnitts der Ähren mit anschließendem Mulchen des Strohs. Auf diese Weise lassen sich möglicherweise zeitliche Verzögerungen sowie Schäden durch Verstopfen und Verunreinigung des Mähdreschers reduzieren. Weiterhin sinkt der Dieselverbrauch, je höher die Stoppel geschnitten wird – insbesondere bei feuchten Bodenverhältnissen. Nachteilig ist in diesem Fall, dass ein weiterer Arbeitsgang notwendig wird.

Was tun bei langer Tiefdruckphase?

Bei zu erwartender langer Tiefdruckphase sollte angestrebt werden, im Druschfenster maximale Masse zu bergen. Gibt es im Betrieb sowohl lagernde Bestände als auch noch „gut dastehende“ Bestände, sollte den stehenden Beständen der Vorrang eingeräumt werden. Zum einen sind noch höhere Qualitäten zu erwarten. Zum anderen werden sich die Druschkosten im üblichen Rahmen bewegen. Bei lagernden Beständen ist dagegen mit deutlich erhöhten Druschkosten zu rechnen.

Werden zuerst die lagernden Bestände gedroschen, besteht zudem die Gefahr von zeitlichen Verzögerungen. Dieser Zeitverzug kann wiederum dazu führen, dass es in den noch vorhandenen guten Beständen ebenfalls zu Qualitätsverlusten kommt. Um die Druschkosten auch bei lagernden Beständen im Rahmen zu halten, sollte auf eine geeignete Einstellung des Mähdreschers sowie gute Wartung und Pflege geachtet werden.

Ernte bei Regen: Trocknungskosten und Dieselmehrverbrauch

Die zu erwartenden Trocknungskosten hängen direkt von der vorhandenen Restfeuchte ab. Sie bewegen sich im Bereich von 10 €/t für 15 % Restfeuchte bis zu 59 €/t bei 24 % Restfeuchte. Die Trocknungskosten variieren zwischen den Landhändlern unter anderem in Abhängigkeit von der verfügbaren Trocknungsanlage und dem entsprechenden Energieverbrauch. Eine Übersicht der zu erwartenden Trocknungskosten bietet Tabelle 1.

Die Mehrkosten durch den höheren Dieselverbrauch fallen geringer aus als die Trocknungskosten. Der Anstieg des Dieselverbrauchs variiert je nach Mähdrescher, Dreschereinstellung, Schlag und Fahrer. Hinzu kommen gegebenenfalls höhere Kosten für Wartung und Reparatur.

Ein Näherungswert für den Verbrauch bei einer Restfeuchte von 18 % liegt bei circa 30 l Diesel/ha gegenüber etwa 22 l Diesel/ha bei 14 % Restfeuchte. Ausgehend von diesem Wert ergeben sich in Abhängigkeit vom Ertrag Mehrkosten von circa 5 bis 7 €/t durch den erhöhten Dieselverbrauch.

Trocknung: Lohnt sich der Feuchteentzug?

Anhand von Beispielrechnungen soll gezeigt werden, in welchen Anbau- und Vermarktungskonstellationen eine Trocknung wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Für die Bewertung wurde die Preisdifferenz der unterschiedlichen Qualitäten den Mehrkosten durch Trocknung und höheren Dieselverbrauch gegenübergestellt (Tab. 2, Spalte 1–4). Zielstellung in den betrachteten Szenarien ist dabei, die noch auf dem Acker vorhandenen hohen Qualitäten zu sichern, indem sie bei höheren Restfeuchtegehalten gedroschen und anschließend getrocknet werden.

Als Vergleichswerte wurden Szenarien ohne Trocknung mit Qualitätseinbußen und der Verkauf als Futterweizen zum aktuellen Preis betrachtet (Tab. 2, Spalte 5 u. 6). Die verwendeten Zahlen sind Richtwerte und müssen für jeden Betrieb individuell angepasst werden.

Ob eine Trocknung lohnenswert ist, hängt zunächst von den Parametern Restfeuchte und Qualität ab. Je höher die vorhandene Restfeuchte ist, desto größer sind die Mehrkosten durch Trocknung und den Mehrverbrauch an Diesel. Der Punkt, an dem die Trocknung unwirtschaftlich wird, ist erreicht, wenn der Preis abzüglich Mehrkosten geringer ist als der Preis für Futtergetreide (Tab. 2, Spalte 4 und 6). Es besteht natürlich nach wie vor die Chance, dass auch ohne Trocknung die vorhandenen Qualitäten eingefahren werden können und durch die Trocknung ein Verlust entstehen würde (Tab. 2, Spalte 5).

Kriterien abwägen

In jedem rechnerisch möglichen Szenario bleibt anhand der im Vorfeld ausgeführten Kriterien abzuwägen, ob die bei einer Trocknung auf dem Halm eintretende Qualitätsminderung so groß ist, dass die Preisabschläge wegen Qualitätsminderungen die Mehrkosten durch die Trocknung überschreiten.

Für den Fall, dass die Abwägung ergibt, dass das Risiko für eine Qualitätsminderung sehr hoch ist und zudem gute Kontrakte vorhanden sind, erscheint die Trocknung zumeist als wirtschaftlich sinnvolle Option (Tab. 2, Spalte 1). Erst bei Restfeuchtegehalten von deutlich über 20 % wäre im gezeigten Szenario die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben.

Sollten trotz Trocknung Qualitätsminderungen auftreten, kann sich der mögliche Erlös weiter reduzieren. Sind keine entsprechenden Kontrakte vorhanden, würde der Kipppunkt der Wirtschaftlichkeit der Trocknung bei den derzeitigen Tagespreisen schon eher erreicht werden (Tab. 2, Spalte 4).

Ernte bei Regen: Ein Fazit

In den sich öffnenden Erntefenstern sollte zunächst das Qualitätsgetreide inklusive Dinkel und Durum eingeholt werden. Es gilt in jedem Fall, mit der Qualität die höchsten Erlöse zu sichern, sowohl durch Einhaltung von Kontrakten ohne Abschläge als auch im Verkauf zum tagesaktuellen Preis.

Die Sorten reagieren sehr unterschiedlich auf die jetzigen Witterungseinflüsse, wobei starke Schwankungen, vor allem in Abhängigkeit von Standortqualität, Aussaattermin sowie Witterung und Reifeverlauf, vorhanden sein können. Die auf dem Acker vorhandene Qualität sollte daher kontinuierlich ermittelt werden. Dies sollte dann die Grundlage zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der Druschreihenfolge sein und darüber hinaus, ob ein Drusch bei erhöhter Feuchte mit anschließender Trocknung lohnenswert ist oder nicht.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Auch interessant

Neue Artikel

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

In einer Diskussionsrunde debattierten Studierende aus Dresden auf Einladung des Bauernverbandes mit nordsächsischen Landwirten in Köllitsch über Politik, Staat und Klimawandel.

Von Karsten Bär

Als einen Teil der Lösung betrachtet sich die Landwirtschaft in Sachen Klimawandel. Manche Kritiker sehen das komplett anders. Gelegenheit für einen Austausch zwischen beiden Seiten gab es vorige Woche im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch.

Auf Initiative des Professors für Didaktik der Philosophie und Ethik und Lehrbeauftragten für die Lehramtsausbildung an der Technischen Universität Dresden, Markus Tiedemann, hatten der Sächsische Landesbauernverband (SLB) und der Regionalbauernverband (RBV) Torgau zu einer Diskussionsrunde eingeladen, an der Lehramtsstudenten aus Dresden und Landwirte aus Nordsachsen teilnahmen. Das Thema lautete: Klimawandel und Politik. Wo soll der Staat eingreifen und wo nicht?

Gegenmeinung gesucht

Die angehenden zehn Ethiklehrerinnen und -lehrer, die derzeit an der TU studieren und an der Diskussion teilnahmen, waren zuvor im Rahmen eines Projektes fünf Tage in einem Kanu ab Königstein die Elbe hinabgefahren. An verschiedenen Stationen machten sie halt, um gezielt andere Meinungen und Sichtweisen zu gesellschaftlich kontrovers diskutierten Themen kennenzulernen.

Die Möglichkeit des Austauschs nahm der Bauernverband gern an. Man habe den Termin als geeignetes Instrument im Sinne des Zukunftsbauer-Konzeptes angesehen, um die Parallelwelten von Landwirten und Verbrauchern aufzubrechen, konträre Meinungen anzuhören und im besten Fall gesellschaftliche Gräben zu minimieren, so SLB-Hauptgeschäftsführerin Diana Henke.

Diskussionsrunde in Köllitsch: Klima-Prognosen und extreme Positionen

In der Veranstaltung wurden zunächst von Prof. Tiedemann düstere Prognosen zum Weltklima vorgetragen. Anschließend stellten zwei Studenten die Ansichten zweier Theoretiker vor: den Natur- und Technikphilosophen Hans Jonas, der Wissenschaft, Technik und Industrie für die vermeintliche Zerstörung der Biosphäre kritisiert, und den Begründer der klassischen Nationalökonomie, Adam Smith, der für eine liberale Wirtschaftsordnung steht, in der Probleme idealerweise ohne Eingriffe des Staates gelöst werden.

Zu beiden extremen Positionen nahmen die Diskussionsteilnehmer Stellung, wobei sich bereits Gräben offenbarten, die zwischen Stadt und Land, Unternehmen und Studierenden, Akademikern und Berufstätigen in den grünen Berufen verlaufen.

Landwirtschaft als Partner im Klimaschutz: Vorurteile abbauen, Austausch fördern

In kleineren Gruppen wurde anschließend weiterdiskutiert. „Viele Lehramtsstudenten hörten die Argumente der Landwirte offensichtlich zum ersten Mal“, so Diana Henke, die den beteiligten Mitgliedern des RBV Torgau herzlich für ihre Diskussionsbereitschaft dankt.

Man habe den jungen Leuten mitgegeben, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Partner für den Klimaschutz sei. Man habe sie ermutigt, weiter den Austausch mit anderen Meinungen und den Kontakt zur Landwirtschaft zu suchen, etwa beim Tag des offenen Hofes.

Diskussion in Köllitsch: Dialog und Meinungsvielfalt als Schlüssel zur Lösung

Deutlich geworden sei auch: Die Gräben sind tief, und manches Vorurteil sitzt fest. Der Austausch und die Möglichkeit, sich gegenseitig für die Position der anderen Seite zu öffnen, seien jedoch – trotz eines für die Landwirte teils gewöhnungsbedürftigen Diskussionsformats – wertvoll und sollten fortgesetzt werden.

Um die Herausforderungen des Klimawandels zu bestehen und gemeinsame Lösungen zu finden, müsse man schließlich unterschiedliche Meinungen und Standpunkte berücksichtigen, so das Fazit der SLB-Hauptgeschäftsführerin.

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Seit mehr als 20 Jahren leitet Uwe Schieban die Agrargenossenschaft Unterspreewald. Die Unzufriedenheit vieler Kollegen mit der Agrar-Politik teilt er nicht.

Das Gespräch führte Heike Mildner

Im Hofladen ist es zur Eröffnung der Landpartie an diesem 8. Juni brechend voll, der Spargel geht in den Jahresendspurt. Sind Sie zufrieden mit der Spargelsaison?

Wir haben ein Rekordjahr hingelegt – nicht was die Menge, aber was den Umsatz anbelangt – etwa 25 % mehr als im vergangenen Jahr. Nicht weil wir mehr produziert, sondern weil wir gut verkauft haben. Wir liegen über dem Durchschnittspreis, aber Gaststätten und Endverbraucher schätzen die Qualität unseres Spargels. Wir bauen auf den 35 Hektar alte Sorten an, das schmeckt man, und es macht sich bezahlt.

Frühkartoffeln aus Dürrenhofe

Im Hofladen habe ich Frühkartoffeln aus Dürrenhofe entdeckt. Wie haben Sie das hingekriegt – jetzt, Anfang Juni?

Wir haben im März Spargeldämme gemacht und die Kartoffeln da hineingesetzt, die schwarze Folie und die Bügel drüber – das wirkt dann wie ein kleines Gewächshaus. Mitte April haben sie geblüht, seit einer Woche ernten wir.

Ihre Idee?

Wir haben einen neuen Verantwortlichen für den Gemüsebau, und der hatte sich das Ziel gesetzt, am Ende der alten Kartoffeln neue zu haben – er hat’s hingekriegt! Unsere Leute haben Lust, auch mal was auszuprobieren, und ich gebe den Spielraum dazu. Wir haben eben ganz tolle Mitarbeiter.

Direktvermarktung muss man wollen

Ja, das habe ich im Hofladen gemerkt: Offene Gesichter über den Schürzen, und auch die Halle ist hell und freundlich. Wie bekommt man das hin, wie hat sich die Direktvermarktung in Dürrenhofe entwickelt?

Zunächst einmal: Direktvermarktung muss man wollen. Und man muss Leute haben, die mitziehen, und die muss man begeistern. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Den können wir erfüllen, weil wir lieben, was wir tun. Das hat sich über 20 Jahre entwickelt. 2003 haben wir 50 Kilogramm Kartoffeln für acht Euro aus dem Lager heraus verkauft, hatten 80.000 Euro Umsatz im Jahr. Wesentlich war 2006 der Umbau der Markthalle mit Leader-Förderung. Seitdem haben wir den Umsatz jedes Jahr um bis zu 30 % gesteigert. Auch nach Corona gab es keinen Einbruch. 2023 hatten wir 1,5 Mllionen Euro Umsatz – in einem Dorf, in dem 280 Leute wohnen.

Landpartie und Kartoffelfest in Brandenburg

Wie erklären Sie sich diesen Zulauf? Auch heute, bei der Eröffnung der Landpartie ist fast mehr los als auf der BraLa …

Wir haben eine anziehende Fest- und Feierkultur hier in Dürrenhofe. Mit der Landpartie vor 30 Jahren fing es an. Später kam das Kartoffelfest hinzu, der Spargelanstich – das Wort haben, glaub ich, wir erfunden – und seit vergangenem Jahr machen wir hier auch einen Weihnachtsmarkt. Und wir haben immer gute Musik, „nAund“ sind engagierte Profimusiker, die gerne machen, was sie tun.

Landwirt Uwe Schieban: Marke aufbauen, Qualität halten

Wie Sie als Landwirt. War das von Anfang an so?

Ja, ich bin da reingewachsen. Wir haben zu Hause Kartoffeln und Meerrettich angebaut, Bullen gemästet. Als die Beine lang genug waren, bin ich Traktor gefahren. Und ich liebe das! Ich habe einen Beruf mit Abitur gelernt, 1989 an der Humboldt-Uni angefangen zu studieren, dann kam die Wende. Von 138 Kommilitonen sind 100 abgesprungen, 34 haben abgeschlossen. Die anderen sahen keine Zukunft in der Landwirtschaft. Wir waren der erste Jahrgang, der „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus“, kurz WiSoLa, studiert hat. Wir haben gelernt, der beste Weg sei es, eine eigene Marke aufzubauen und dann die Qualität zu halten. Das setzen wir hier um.

Übernahme der Tier- und Pflanzenproduktion

Sind Sie gleich nach dem Studium hier eingestiegen?

1994 bis 1998 habe ich gemeinsam mit Achim Boden in Münchehofe den Grundstein gelegt für die Gläserne Molkerei. Ich bin kein Typ, der weggeht. Aber damals ging es nicht anders. Ich habe hier in Dürrenhofe zunächst die Tierproduktion übernommen. Die Milchleistung lag damals noch bei 5.000 Litern. Stallumbau, Futtermanagement – das Studium war ja noch nicht lange her, und ich habe einiges umgesetzt. In drei Jahren lagen wir bei 10.000 Litern bei den Kühen, obwohl Tierproduktion gar nicht so meins war. Dann sollte ich die Pflanzenproduktion übernehmen …

Und seit 2003 haben Sie für alles den Hut auf. Was ist „alles“ – und wie schafft man das?

Wir bewirtschaften 5.200 Hektar, davon 2.300 Grünland, 3.500 Rinder, 640 Milchkühe, 500 Mastbullen, dazu Spargel, Erdbeeren, Rote Beete, Möhren – 1.000 Tonnen für die Konservenfabrik. Zudem haben wir einen Landtechnikbetrieb, machen Reparaturen, verkaufen Kuhn, John Deere gebraucht sowie Stihl und Solis-Traktoren aus Indien an Endverbraucher. Ja, wie macht man das? Das Ganze ist ja in verschiedene Betriebe und Abteilungen gegliedert. Die Abteilungsleiter können viel in eigener Verantwortung entscheiden. Man kann nur aus Fehlern lernen, und die muss man machen dürfen, wenn das Ganze dadurch nicht ins Schlingern gerät.

Politik, Rahmenbedingungen und Wünsche: „Wir wollen produzieren“

Man hört Sie selten über die Politik klagen. Täusche ich mich?

Nein. Ich versuche zu entscheiden, was ich ändern kann, was nicht, und mich an den Rahmenbedingungen auszurichten. Mit 24 Bodenpunkten sind wir hier natürlich abhängig von der Förderung. Aber die ganze Fläche auf Öko umstellen und einmal im Jahr mulchen – das wollen wir nicht. Wir wollen produzieren! Nach der Wahl, als die Grünen so zugelegt haben, habe ich unsere Ökofläche sofort um 40 % vergrößert. Dass sie jetzt keine grüne Politik machen, konnte ich ja nicht wissen, und auch nicht, dass sie Waffen in Kriegsgebiete schicken …

Musik auf dem Hoffest und abschalten

Wie gelingt es Ihnen, so gut gelaunt zu bleiben bei alldem und der Verantwortung?

Ich spiele Akkordeon, heut Abend sogar noch mit der Band beim Hoffest. Und Trecker fahre ich immer noch gern – jetzt eben in der Freizeit. Ich habe zwei, obwohl ich gar keinen brauche, habe mit einem Freund einen kleinen Lanz aufgebaut und habe jetzt auch noch einen großen. Ostern sind wir 170 Kilometer gefahren, Pfingsten 70 Kilometer, die Frau auf dem Kotflügel: Abschalten beim Schalten.

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

25 Jahre nach dem legendären Auftritt von Gerhard Schröder in Cottbus steht die deutsche Landwirtschaft erneut vor großen Herausforderungen. Hohe Schulden, fehlende Finanzierung und ideologische Grabenkämpfe prägen die Debatte. Kann der Bauerntag 2024 einen Kurswechsel einläuten? Das kommentiert Ralf Stephan.

Von Ralf Stephan

Nach 25 Jahren findet wieder ein Deutscher Bauerntag in Cottbus statt. 1999 war es der erste in einem der damals noch so gut wie neuen ostdeutschen Bundesländer, und er schrieb Geschichte. Denn auch zum ersten Mal kam mit Gerhard Schröder ein SPD-Kanzler zum wichtigsten Diskussionsforum des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Er und sein Parteifreund, Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke, wurden legendär ausgebuht.

Als der Kanzler das geplante Sparprogramm seiner rot-grünen Bundesregierung verteidigte, rissen sich Mitglieder der bayerischen Delegation vor dem Rednerpult ihre T-Shirts vom Leibe, auf denen „Das letzte Hemd“ stand. Schon vor der Halle wurde Schröder mit Traktor-Eskorte, Pfiffen und Sirenengeheul empfangen. Die Stimmung war für damalige Verhältnisse kurz vor dem Überkochen.

Hohe Staatsverschuldung und Haushaltsloch: Damals wie heute

Parallelen zu 2024 lassen sich durchaus erkennen. Damals stand die Bundesregierung vor einem Haushaltsloch von 30 Mrd. D-Mark, die Staatsverschuldung war in 16 Jahren unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) auch wegen der Kosten für die deutsche Einheit um 300 Mrd. DM auf 1,5 Billionen Mark gestiegen. Die Schuldenquote lag bei 60,1 % des Bruttoinlandsproduktes.

Heute sind es 3,5 Prozentpunkte mehr, seit dem Coronajahr 2020 wuchsen die Staatsschulden um 554 Mrd. Euro auf 2,62 Billionen. Dazu kommen 60 Mrd. Euro Anteil an der EU-Verschuldung. Die aktuelle Bundesregierung will im nächsten Haushalt 25 Mrd. Euro einsparen. Die Finanzlage ist also keineswegs entspannter als vor 25 Jahren.

Sparzwang der Bundesregierung und Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Wie gespart wird und wo, wird also in allen Diskussionen wieder irgendwie eine Rolle spielen – auch wenn dieses Mal kein Kanzler nach Cottbus kommt, um medienwirksam vorzuführen, dass er selbst vor kampfbereiten Bauern nicht umfällt. Allerdings sind direkte Kürzungen wie beim Agrardiesel trotz ihrer schmerzhaften Wirkung eher ein Nebenschauplatz. Denn angesichts der Geldnot und der Unzahl von Aufgaben, die Brüssel wie auch Berlin finanzieren zu müssen meinen, stellt sich auch in der Agrarpolitik die grundsätzliche Frage nach einem Kurswechsel.

Informiert sein

Ideologische Grabenkämpfe und fehlende Finanzierung

Es gibt ja einen Grund, warum so viele Debatten über die Zukunft der Landwirtschaft schier ausweglos ins Ideologische abgleiten. Der besteht ganz einfach darin, dass für die Finanzierung der gewünschten Maßnahmen nicht genug Geld da ist.

Das Versprechen, mit Umweltleistungen Einkommen zu erwirtschaften, bedeutet: Einen Hektar Blühstreifen vergütet die Gesellschaft so gut, dass ein Hektar Weizen seinen Reiz verliert. Längst ist erkennbar, dass sich dieses Versprechen nicht erfüllen lässt. Die Schlussfolgerung kann nur lauten, Bauern weniger zu gängeln und ihnen wieder mehr unternehmerische Freiheiten zuzugestehen.

Deutscher Bauerntag: Schröders Fauxpas und Lehren aus 25 Jahren

In den Medien kam Schröder damals übrigens nicht überall gut weg. Er hatte in bekannter Weise die nackten Oberkörper der Protestierer mit einer anzüglichen Bemerkung kommentiert, die als sexistisch bewertet wurde. Aber auch über die „mächtigen Bäuche“ der Hemdlosen mokierte man sich. Und ein Kollege aus Bonn witzelte im Presseraum, draußen würden Bauern mit 150-PS-Traktoren ihre Armut demonstrieren.

Offenbar hielt er 150 PS für sehr, sehr viel. Zumindest in dieser Frage wie auch hinsichtlich der Medienwirkung von Aktionen wurde in den letzten 25 Jahren viel dazugelernt. Somit kann der Besuch im seitdem sichtbar aufgeblühten Cottbus gänzlich dazu genutzt werden, sich auf die Stärke der Gemeinsamkeit zu besinnen.

Kommentar aus der Ausgabe 25/2024

Top Themen:

- Schwerpunkt Solarenergie

- Pflanzenschutz neu denken

- Anwesenheitsprämie als Anreiz

- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Mit Schönwetterreden oder Vertröstungen werden sich die Delegierten in Cottbus nicht zufriedengeben. Vor dem Deutschen Bauerntag in Brandenburg ist der Unmut nicht nur bei den Gastgebern groß, sagt LBV-Präsident Henrik Wendorff im Interview.

Das Gespräch führte Ralf Stephan

In Cottbus fand 1999 schon einmal ein Deutscher Bauerntag statt. Auch damals ging es ums Sparen, war die Stimmung aufgeheizt. Wie wird es dieses Mal sein?

Wir freuen uns zunächst einmal sehr, dass wir den Deutschen Bauerntag in Brandenburg nach 1999 im Land haben. Wir sehen dabei, dass sich viele Themen derzeit auch nach 25 Jahren wiederholen: eine Agrardieseldebatte, Diskussion um den Bundeshaushalt, eine Kanzlerpartei, die Partei des Landwirtschaftsministeriums und krasse Sparpläne.

Ich glaube, die Stimmung selbst ist nicht weniger gereizt als vor 25 Jahren, allerdings haben wir jetzt bereits ein halbes Jahr Diskussionen und auch große Proteste hinter uns. Ich erwarte deutliche Worte unseres Präsidenten, Joachim Rukwied, und auch klare Botschaften aus den Reihen der Delegierten, denn Politik hat in den letzten 25 Jahren sehr wenig geliefert.

Viele Themen sind gleich. Hier müssen endlich praktikable Lösungen her, ansonsten könnte der Deutsche Bauerntag am Anfang von weiteren Protesten stehen. Ob jetzt oder später, das kann ich noch nicht sagen – aber in der Branche herrscht nach wie vor großer Unmut.

Rückblick auf den Deutschen Bauerntag 1999 in Cottbus

Seinerzeit übergaben Bauern dem SPD-Kanzler Schröder ihr letztes Hemd. Sind solche Aktionen wieder geplant?

Es würde doch ein wenig die Spannung herausnehmen, wenn dies jetzt schon bekannt wäre. Für den Fall der Fälle werden wir aber ganz bestimmt alle saubere Unterhemden tragen. Seinerzeit waren es ja die bayerischen Kollegen. Wir wollen alle hoffen, dass niemand einem nackten Mann in die Tasche greifen will, um das Bild weiterzudenken.

Erwartungen an den Deutschen Bauerntag 2024

Welche Botschaften erwartet der Landesbauernverband Brandenburg vom Bauerntag?

Zunächst haben wir eine Vorstandswahl beim DBV. Die großen Überraschungen oder eine Verjüngung werden sicherlich ausbleiben, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der Vorstand mit neuem Schwung in die nächste Wahlperiode gehen wird. Diesen wird er auch brauchen, da wir schon fast wieder im Vorwahlkampf zur Bundestagswahl 2025 sind. Auf dem Weg dorthin wird sich der Bauernverband wie immer intensiv in die Regierungsprogrammtiken einbringen.

Darüber hinaus erwarte ich von Minister Özdemir nicht wieder nur Schönwetterreden und Schuldzuweisungen an andere, sondern endlich klare Antworten, wie die Bundesregierung ihre Agrarpolitik neu ausrichten will. Auch wollen wir wissen, wie die Bundesregierung die Fragen der eigenen Regierungsfraktionen beantwortet, die bereits Anfang des Jahres gestellt wurden. Vertröstungen gab es bekanntlich schon viele.

Hoffen auf positive Überraschungen in Cottbus

Wann ist der Bauerntag für Sie als Gastgeber eine gelungene Veranstaltung gewesen?

Cottbus und Brandenburg sind ein toller Landstrich und ein innovativer Agrarstandort. Wir wollen den Delegierten zeigen, was sich seit 1999 bei uns getan hat. Wenn am Ende die Menschen auch nach dem Bauerntag wieder mal zu uns kommen wollen, dann haben wir ganze Arbeit geleistet und Werbung für unser Land gemacht.

Aber mal ehrlich: Ich würde den Bauerntag für vollumfänglich gelungen erklären, wenn wir am Ende wüssten, dass der Agrardiesel bleibt, die steuerfreie Risikorücklage kommt und der Bürokratieaufwand mit ganz konkreten Vorschlägen abgebaut wird.

Am Ende halte ich es wie der Fußball-Trainer Hans Meyer: Man kann gar nicht alt genug werden, um alle Überraschungen, die die Agrarpolitik so parat hat, verkraften zu können. Hoffen wir also, dass sie dann wenigstens positiv für uns sind.

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

In Kartoffeln sollte jetzt besonders auf Kartoffelkäfer und Blattläuse geachtet werden. Beide Schädlinge können den Pflanzen in kurzer Zeit massive Schäden zufügen. Blattverlust und Virusbefall drohen.

Von Andreas Berger, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

Insekten, insbesondere der Kartoffelkäfer und Blattläuse, können sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Anbau erhebliche Ertragsausfälle verursachen. Aus diesem Grund ist eine genaue Ansprache der Schädlinge sowie deren Lebensweise unerlässlich. Speziell der richtige Behandlungszeitpunkt sowie die konsequente Einhaltung einer Anti-Resistenz-Strategie zum Erhalt verschiedener Wirkstoffgruppen sind dabei entscheidend.

Der Kartoffelkäfer: Ein Gefräßiger Schädling

Aussehen und Lebensweise

Der 7–15 Millimeter große Kartoffelkäfer ist gelb, wobei sein Halsschild schwarze Flecken aufweist und sich auf den Flügeldecken zehn dunkle Längsstreifen befinden.

Die Käfer verlassen kurz nach dem Auflaufen der Kartoffel ihr Winterquartier und vollziehen einen ca. zweiwöchigen Reifungsfraß an den Blättern, bevor die Weibchen ihre gelben Eier (etwa 300 pro Weibchen) in Eipaketen an die Blattunterseiten der Kartoffelpflanzen legen. Aus den Eiern schlüpfen nach weiteren 10–14 Tagen die rötlichen Larven.

Diese haben an den Seiten und am Kopf schwarze Punkte. Die Larven wachsen schnell heran und kriechen bereits nach zwei- bis vierwöchigem Fraß für die Verpuppung in die Erde. Die neue Käfergeneration erscheint dann circa drei Wochen nach der Verpuppung. Pro Jahr treten ein bis zwei Käfergenerationen auf.

Schadbild und wirtschaftliche Bedeutung

Der Befall beginnt oft am Feldrand von Schlägen, die an Vorjahresflächen angrenzen. Bei geringem Befall sind Rand- und Lochfraß zu beobachten. Diese verursachen noch keinen wirtschaftlichen Schaden. Ein Blattverlust von mehr als zehn Prozent kann allerdings bereits zu größeren wirtschaftlichen Einbußen führen.

Vor allem die Larven können bei verstärkter Vermehrung einen Skelettier- und Kahlfraß verursachen. Je nach Zeitpunkt des Kahlfraßes sind dabei Ertragsverluste von 35–60 % möglich.

Zur Ermittlung der Bekämpfungsschwelle (BKS) von 15 Larven pro Pflanze (Eigelege mit einbeziehen) sollten mindestens fünf Pflanzen an fünf verschiedenen Stellen pro Schlag kontrolliert werden.

Blattläuse: Überträger von Krankheiten und Ertragsverursacher

Blattlausarten im Kartoffelanbau

Ein besonders großes Problem kann ein früher Befall mit Blattläusen darstellen. Von den etwa 850 in Mitteleuropa beheimateten Blattlausarten spielen im Kartoffelanbau zum Beispiel die Grüne Pfirsichblattlaus, Kreuzdornlaus, Faulbaumlaus, Grüngefleckte Kartoffellaus und Grüngestreifte Kartoffelblattlaus eine wirtschaftliche Rolle. Sie sind neben den Saugschäden auch Überträger (Vektoren) von Viren.

Direkte und indirekte Schäden durch Blattläuse

Mit ertragsrelevanten Saugschäden durch Blattläuse ist nur selten zu rechnen. In den letzten Jahren traten allerdings witterungsbedingt (warm und trocken) vermehrt Saugschäden auf. Eine deutlich größere Problematik haben Blattläuse allerdings als Vektoren.

Im Kartoffelanbau spielen dabei vor allem das Blattrollvirus sowie die Y-, A-, M- und S-Viren eine Rolle. Je nach Infektionsbeginn – je früher desto höher die zu erwartenden Ertragsverluste– können dabei Ertragsverluste zwischen 0 und 90 % entstehen. Die Grüne Pfirsichblattlaus gilt dabei als wirtschaftlich bedeutendste Blattlausart im Kartoffelanbau, da sie sehr viel zwischen den Pflanzen wandert und sich so leichter mit Viren belädt und diese stärker verbreitet.

Außerdem können die Grünen Pfirsichblattläuse in einem milden Winter neben Eiern auch als adulte Tiere (anholozyklisch) überleben und dann bereits virusbeladen (mit dem Blattrollvirus) in die Kartoffeln starten, wo sie schon sehr früh Primärinfektionen setzen können. Müssen sich die Blattläuse hingegen nach einem kalten Winter erst aus Eiern entwickeln, sind diese virusfrei.

Sie müssen sich erst an virushaltigen Pflanzen mit den Viren beladen, bevor sie die Kartoffeln infizieren können. Unter diesen Voraussetzungen ist mit einem späten Befallsbeginn und deutlich geringerem Ertragsausfall an Kartoffeln zu rechnen.

In Pflanzkartoffelbeständen dürfen aufgrund der möglichen Virusübertragung keine Blattläuse toleriert werden. In Speise- und Wirtschaftskartoffeln kann ein gewisser Besatz geduldet werden, konkrete Schwellenwerte existieren derzeit aber nicht.

Behandlungszeitraum und Pflanzenschutz

In den vergangenen Jahren kam es vor allem aufgrund zu später Behandlungen, sowie zu hoher Temperaturen verbunden mit Trockenheit und sehr geringer Luftfeuchtigkeit wärend der Behandlungen, des Öfteren zu Minderwirkungen in der Praxis, sodass einmalige Behandlungen nicht zum erwünschten Erfolg geführt haben.

Neben dem richtigen Behandlungszeitpunkt ist darüber hinaus der Integrierte Pflanzenschutz im Kartoffelanbau die Grundlage für die Einhaltung einer konsequenten Anti-Resistenz-Strategie, damit langfristig ein optimaler Bekämpfungserfolg gegen den Kartoffelkäfer erzielt werden kann. Folgende Maßnahmen sollten daher besondere Beachtung finden:

Kartoffelkäfer richtig bekämpfen

- Einhaltung der Bekämpfungsschwelle von 15 Larven pro Pflanze (Hier sollten auch Eigelege mit einbezogen werden).

- Durchführung von Feldkontrollen

- zusätzliche Abwägung der Notwendigkeit einer Bekämpfung durch Nutzung des Prognosemodells SIMLEP. Unter www.isip.de kann schlagspezifisch der optimale Bekämpfungstermin abgerufen werden.

- Den richtigen Einsatzzeitpunkt der Insektizide wählen. Bei Käfern und älteren Larven ist die Wirkung oft unzureichend, gegen Eigelege sogar unwirksam. Nur Junglarven (L1 und L2, ca. 2–3 mm Größe) lassen sich ausreichend gut mit Insektiziden erfassen.

- Auf die Temperaturabhängigkeit und UV-Stabilität der verschiedenen Mittel achten.

- Abdriftmindernde Düsen einsetzen.

- Ausreichende Wasseraufwandmengen (je nach Bestandsentwicklung 300–400 l/ha, biologische Mittel eher 500–600 l/ha) bei gleichzeitig voller Aufwandmenge der Insektizide nutzen.

- Bienenschutzvorschriften beachten (insbesondere kein Einsatz von B1-Präperaten bei vorhandenem Blattlausbefall sowie blühenden Unkräutern im Kartoffelbestand).

- Wirkstoffwechsel (IRAC), Pyrethroide und Neonicotinoide jeweils nur einmal pro Saison einsetzen. Zusätzlich den Wirkmechanismus auch zwischen den Jahren wechseln.

- Erfolgskontrolle der Pflanzenschutzmaßnahme

Kartoffel-Schädlinge bekämpfen: Welches Insektizid wie oft einsetzen?

Je nach Situation sind in der Regel zwischen null und drei Insektizid-Anwendungen (2023: konventionell teilweise viermal, Öko vier- bis sechsmal) gegen den Kartoffelkäfer erforderlich. Dabei sollte maximal eine Spritzanwendung einer Wirkstoffgruppe erfolgen und danach gewechselt werden. Spezifische Mittel, wie SpinTor, Coragen und NeemAzal-TS, sind dabei zu bevorzugen. Beim gemeinsamen Auftreten von Kartoffelkäfer und Blattläusen Mospilan SG nutzen.

Wenn nur mit einer Anwendung je Jahr gerechnet wird, sollte der Wirkmechanismus zwischen den Jahren gewechselt werden. Bei der Wahl eines Insektizides muss unter Umständen beachtet werden, dass einzelne Vertriebspartner den Einsatz bestimmter Mittel ablehnen. Vor allem betrifft dies B1- und B2-Präparate der Pyrethroide.

Kartoffelläuse richtig bekämpfen

Behandlungszeitraum und Pflanzenschutz

Genau wie beim Kartoffelkäfer ist auch bei Kartoffelläusen neben dem richtigen Behandlungszeitpunkt der Integrierte Pflanzenschutz die Grundlage für die Einhaltung einer konsequenten Anti-Resistenz-Strategie im Kartoffelanbau.

Beim wöchentlichen Blattlaus-Monitoring auch verstärkt auf das Vorhandensein von Nützlingen wie z. B. dem Marienkäfer, (Adulte und Larven), der Florfliege und der Schwebfliege (jeweils Larven) achten! Diese natürlichen Gegenspieler können Blattlauspopulationen erheblich reduzieren und dabei selbst große Populationen aufbauen.

Durch Insektizidanwendungen werden allerdings auch die Nützlinge getroffen. Durch das anschließende Fehlen der Nützlinge können sich Blattlauspopulationen so schneller wiederaufbauen, was weitere Insektizidanwendungen nötig machen könnte. Daher sind die Nützlinge immer mit in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

Wirkstoffauswahl und Insektizide

Sollte trotzdem eine Bekämpfung erforderlich werden, stehen zur Blattlausbekämpfung das Neonicotinoid, Mospilan SG/Danjiri (B4) 250 g/ha, die Pyrethroide, Kaiso Sorbie (B4) 150 g/ha, Jaguar/Tarak (B4) 75 ml/ha, Karate Zeon (B4) 75 ml/ha, letztmalig Lamdex forte sowie Hunter WG (Ende Aufbrauchfrist: 30. Juni 2024), Shock Down (B2) 150 ml/ha, Sumicidin Alpha EC (B2) 300 ml/ha und das Pyridincarboxamid, Teppeki/Afinto (B2) 160 g/ha max. bis BBCH 51 (Knospen der ersten Blütenanlage sichtbar), zur Verfügung.

Bei Teppeki/Afinto ist darauf zu achten, dass diese nicht in Tankmischung mit ölhaltigen/ölbasierten PSM oder Zusatzstoffen gefahren werden dürfen. Bei Tankmischungen von B4-Insektiziden mit Azol-Fungiziden (Belanty, Dagonis, Narita, Revus Top) ist außerdem die Änderung der Bienengefährdung zu beachten.

Achtung! Bei der Grünen Pfirsichblattlaus ist eine Resistenz gegenüber Pyrethroiden schon sehr weit verbreitet. Mit weiteren Spritzanwendungen in Kartoffeln wird sich diese noch weiter ausbreiten.

Beitrag aus dem Ratgeber Ökolandbau in der Ausgabe 24/2024

Top Themen:

- Käfer vs. Kartoffel

- Ratgeber Ökolandbau

- Share Deals Folgen

- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Wie bereitet sich unser Praxispartner aus Brandenburg für die Ernte vor? Wir waren zu Besuch und berichten, welche Herausforderungen und Projekte es gibt. Nicht nur der Agroforststreifen gedeiht, sondern auch eine neue Partei.

Von Heike Mildner

Spätestens zwei Wochen, dann sei die Gerste erntebereit, sagt Ronny Kaczmarek und zerdrückt ein Korn zwischen mit dem Daumennagel. Noch ist der Getreidekörper weich, die Teigreife noch nicht in die Mehlreife übergegangen. Erst dann sei es sinnvoll, mit dem Feuchtemessgerät eine Handprobe zu machen, sagt der Pflanzenbauleiter. Liegt die bei 14 %, kann die Feuchtigkeit des Getreides im Mähdrescher immer noch ein, 2 % darüber liegen, ist seine Erfahrung. Aber noch ist es nicht so weit. Noch laufen die Erntevorbereitungen.

Ernte-Vorbereitung bei agrafrisch Fürstenwalde

Mähdrescher fit machen, Halle vorbereiten

Vor allem gilt es, die beiden Mähdrescher flottzumachen. Vor zehn Wochen haben sie den einen in die Fachwerkstatt gebracht. Dort wurde ein Motorschaden festgestellt. Eine langwierige Reparatur steht an, möglicherweise wird er nicht mehr pünktlich zum Erntebeginn fertig. Kaczmarek hat beim Lohnunternehmer in Steinhöfel schon mal einen Ersatz angefragt.

Den zweiten betriebseigenen Mähdrescher bringt Peter Rupnow auf Vordermann: vom Ölwechsel über die Kontrolle der Siebe bis zum Austausch der Schachtkette – nach 40 Jahren im Betrieb sitzen die Handgriffe. Und schließlich ist Peter Rupnow, der den Mähdrescher dann auch bedient, daran interessiert, dass alles möglichst reibungslos läuft.

Ein paar Kilometer weiter in Hasenfelde bereiten Dirk Lange, Florian Bergann und Lagermeister Markus Klemz die Halle für die neue Winterbraugerste vor, die auf 170 Hektar heranwächst. Sie ist für die Brauerei in Radeberg bestimmt.

Braugerstenqualität im Fokus: Proteingehalt und Lagerung

Ronny Kaczmarek ist optimistisch, dass die Braugerstenqualität wie in den ersten beiden Anbaujahren erreicht wird. Im vergangenen Jahr reichte der Vollgerstenanteil nicht aus, sodass aus der Brau- Futtergerste wurde. Die letzten Tonnen liegen – teils geschrotet – noch in der Halle und werden jetzt umgelagert.

Kaczmarek hofft, dass trotz des üppigen Niederschlags in diesem Jahr der Proteingehalt der Braugerste stimmt, der zwischen neun und zwölf Prozent liegen muss. Er ergibt sich aus der Düngung, sei aber sehr schwer zu steuern, sagt der Pflanzenbauleiter. Mit 90 kg/ha habe die Braugerste weniger bekommen als die 40 ha Futtergerste, aber der Regen könnte den im Boden gebundenen Stickstoff gelöst haben, sodass es trotzdem zu viel ist.

Weizen, Raps, Gerste und mehr: Gute Ernteaussichten trotz widriger Witterungsbedingungen

Am Nachmittag steht noch ein Termin beim Saatguthersteller an, der seine Zweifel bezüglich einer Sorte klären soll: Kaczmarek ist aufgefallen, dass sich die Gerste auf einem Schlag unterschiedlich entwickelt hat.

Rechts von ihm ist nachgebautes, links Z-Saatgut derselben Sorte. Der Vor-Ort-Termin ergibt, dass eine andere Sorte geliefert wurde als die, die ausgewiesen war. Fehler passieren überall, gut, wenn man rechtzeitig drüber stolpert.

Insgesamt sehen die Fürstenwalder einer guten Ernte entgegen – trotz Schlagregen und Wind vor zwei Wochen, der einen Maisschlag geschädigt hat. Der Weizen (300 ha) stehe gut, werde normal abreifen und hatte in der Kornfüllungsphase optimales Wetter.

„Vielleicht können wir da an der Acht-Tonnen-Marke kratzen“, sagt der Pflanzenbauleiter. Beim Raps, der auf 150 Hektar wächst, könnten es 3,5 Tonnen pro Hektar werden, bei der Gerste vielleicht 7 Tonnen pro Hektar. Auch Dinkel, Sonnenblumen, Durum, Roggen, Hafer, Sommererbsen und Hanf gedeihen gut. Der Hanf könnte zwar 20 Centimeter höher sein, wenn es wärmer wäre – aber das sind Klagen auf hohem Niveau.

Schlauchlagerung: Effiziente und sichere Getreidelagerung

Bis auf die Braugerste, an deren Lagerung besondere Anforderungen wegen der Keimfähigkeit gestellt werden, lagern die Fürstenwalder ihre Ernte in Schläuchen. Ronny Kaczmarek macht damit seit zehn Jahren gute Erfahrungen.

Die Schläuche – der längste ist 90 Meter – müssen auf glattem, festem Untergrund liegen. 3,5–4 Tonnen Getreide pro Meter können so gelagert werden, es gibt Maschinen zum Ein- und Auslagern. Den größten Vorteil sieht Kaczmarek darin, dass keine Schädlinge in den luftdicht abgeschlossenen Schlauch kommen. Da die Fürstenwalder ihr Getreide direkt an Mühlen wie die in Müllrose liefern, müssen sie flexibel sein, auch in diesem Punkt seien die Schläuche hilfreich. In fünf Wochen werden wir uns das sicher ansehen können.

Agroforststreifen und neue DLW-Partei treiben aus und gedeihen

Während Ronny Kaczmarek noch einen Abstecher zu den Agroforststreifen macht – die Pappelstecklinge sind tatsächlich angewachsen und haben ausgetrieben –, wartet Geschäftsführer Benjamin Meise im Büro auf den Zoll, der sich für eine Prüfung angemeldet hat, die „ohne Probleme“ ablaufen wird, wie Meise am Folgetag erzählt.

In den vergangenen Wochen hat er viel Zeit in die Politik investiert. Die Wählergruppe „Bauern-Jäger-Angler“ zieht zwar diesmal ohne ihn in den Kreistag Oder-Spree, aber „es ist gut, wenn es Fluktuation in den Gremien gibt. Das kann neue Impulse setzen“, sagt Meise. „Außerdem wird die für uns wichtige Politik in Berlin und Brüssel gemacht. Die frei werdende Zeit werde ich hierfür einsetzen“, sagt er und hat schon mal mit anderen Landwirten eine neue Partei gegründet.

Die nennt sich Deutsch-Land-Wirtschaft, kurz DLW, und will bereits zu den Landtagswahlen am 22. September antreten. Gerade schreibe er am Wahlprogramm, sagt Meise, der von den anderen Gründungsmitgliedern, u. a. Peter Schollbach und Thomas Essig vom „Land schafft Verbindung Brandenburg e. V.“, zum Vorsitzenden gewählt wurde. Die DLW verstehe sich dennoch als Bundespartei.

„Wir stehen ein für Frieden, einen ideologiefreien Naturschutz, einen gerechteren Sozialstaat, maßvollere Migration und mehr direkte Demokratie“, fasst Meise zusammen. Und natürlich sollen die Interessen der Landwirte und des ländlichen Raums besser vertreten werden. Und damit kann auch die Gründung einer neuen Partei ein Stück Agrarpraxis sein.

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Biologische Pflanzenschutzmittel töten Kartoffelkäfer-Larven selektiv und schonen Nützlinge. Herausfordernd sind die Kosten und die Toxizität für Bienen. Mechanische Geräte und resistente Sorten könnten helfen. Der Zeitpunkt zur Bekämpfung ist dabei auch entscheidend.

Von Prof. Dr. Stefan Kühne, Julius-Kühn-Institut, Kleinmachnow

Bundesweit häufen sich in den letzten Jahren die Meldungen über das verstärkte Auftreten der Kartoffelkäfer. Dabei summieren sich die Faktoren, die eine Massenvermehrung unterstützen. Auf der einen Seite profitiert der Käfer allgemein von der Klimaerwärmung. Milde Winter führen örtlich zu einem ungenügenden Abfrieren nicht geernteter Kartoffeln, die dann als Durchwuchskartoffeln im Getreide einen geschützten Lebens- und Vermehrungsraum für die Käfer im Folgejahr bieten. In heißen Sommern erscheint die neue Käfergeneration frühzeitig und kann das Kartoffellaub weiter schädigen.

Bleibt eine Bekämpfung des Käfers aus oder ist sie aufgrund geringer Wirksamkeit der angewendeten Pflanzenschutzmittel unzureichend, vergrößert sich die Ausgangspopulation im darauffolgenden Jahr. So beginnt ein Kreislauf, der sich in der Geschichte schon einmal ereignet hat und der Nachkriegsgeneration noch lebhaft in Erinnerung ist. Im Kriegsjahr 1944 kam es in Deutschland durch den Zusammenbruch der gesellschaftlichen Strukturen und die ausbleibenden Bekämpfungsmaßnahmen zu einer schnellen Ausbreitung des Kartoffelkäfers.

Kartoffelkäfer und ihre natürlichen Feinde

Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Kartoffelkäfer, früher auch Coloradokäfer genannt, tritt seit 1936 in Deutschland auf. In den vergangenen Jahrzehnten haben in Deutschland keine natürlichen Gegenspieler wirklich Geschmack an dem Käfer gefunden, der sich durch das giftige Solanin, das Alkaloid, das er aus der Kartoffel aufnimmt, wirksam gegen Feinde zur Wehr setzt.

Von Vögeln (Fasan, Rebhuhn) wird er gelegentlich gefressen. Hühner fressen in der Regel nur einmal Kartoffelkäfer und verschmähen dieses Futter zukünftig. Zwar findet man im Feld immer wieder die Larven der Florfliegen (Chrysopa spp.), welche die Eier und Larven der Kartoffelkäfer aussaugen, aber auch hier liegt die Vermutung nahe, dass immer nur bei Mangel an Blattläusen auf diese alternative Nahrungsquelle zurückgegriffen wird. Auch zukünftig ist nicht zu erwarten, dass über natürliche Gegenspieler und deren Förderung eine effektive Kontrolle der Käfer erfolgen könnte.

Kartoffelkäfer bekämpfen: Vorbeugende Maßnahmen

Zu den vorbeugenden Maßnahmen, die konsequent anzuwenden sind, gehören neben der Fruchtfolge und der Einhaltung der Anbaupausen eine Entfernung der Kartoffelfelder zu den Vorjahresflächen von mindestens 500 Meter. Die Einwanderung über das Flugvermögen der Käfer kann damit, je nach Temperaturverlauf, um bis zu 14 Tage verzögert werden.

Durchwuchskartoffeln müssen vermieden werden, um eine ungestörte Entwicklung der Käfer zu verhindern. Dabei handelt es sich um Kartoffeln, die nicht geerntet wurden und in einem milden Winter auf der nun mit Getreide bestellten Fläche überleben und nicht abfrieren. Sie können im Folgejahr im Getreide wachsen und als Überhälter für Kartoffelkäfer und die Krautfäule dienen. Das Vorkeimen, aber auch die Nutzung früher Sorten schafft einen Entwicklungsvorsprung der Pflanzen, der auch bei Folgeschäden durch Krautfäule von Nutzen ist.

Während sich die Resistenz des Kartoffelkäfers gegenüber chemisch-synthetischen Pyrethroiden schon weit ausgebreitet hat und deren Anwendung im konventionellen Landbau nur noch regional, nach positiven Erfahrungen weiterhin sinnvoll ist, stehen die bisher wirksamen Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonicotinoide (Acetamiprid), Cyantraniliprol, aber auch Spinosad zunehmend in der öffentlichen Kritik.

Hier sind es die Auswirkungen auf die Biodiversität allgemein und die Bienengiftigkeit im Besonderen, die als problematisch angesehen werden. Deshalb gewinnen auch für den konventionellen Kartoffelbau alternative Maßnahmen zunehmend an Bedeutung.

Biologische Pflanzenschutzmittel: Was wirkt gegen Kartoffelkäfer?

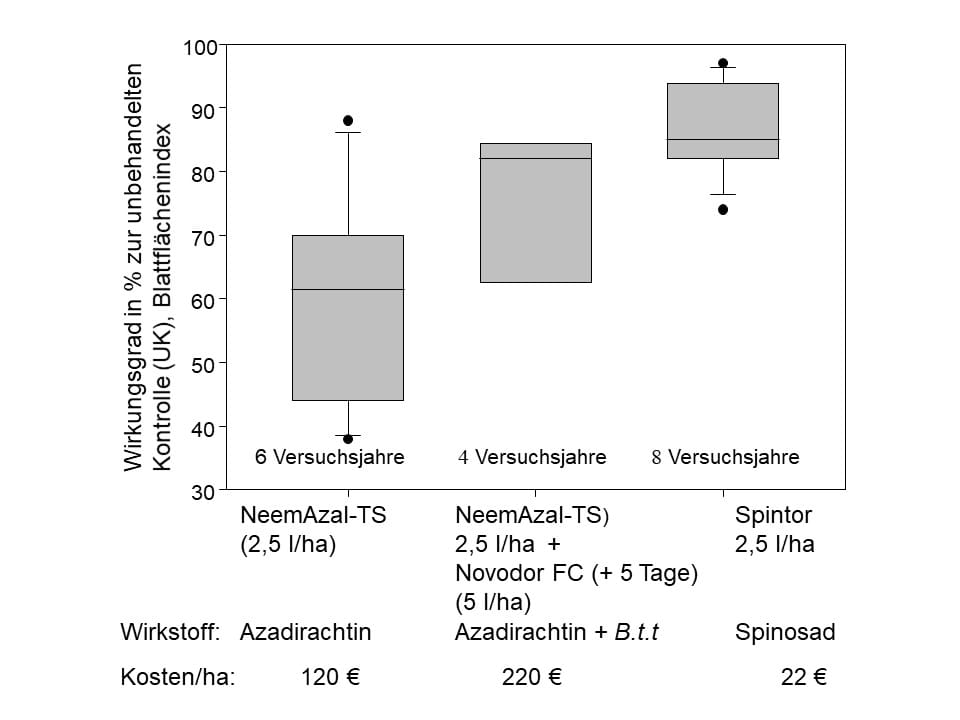

Im ökologischen Landbau können Kartoffelkäfer wirksam mit biologischen Pflanzenschutzmitteln reguliert werden. Sehr gute Wirkungsgrade erzielt man durch die zeitlich versetzte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff des tropischen Neembaumes (NeemAzal-T/S) und des Bakterienpräparates Bacillus thuringiensis tenebrionis (B.t.t.; Novodor FC, Abstand vier bis sechs Tage). Mit dieser Kombination können Wirkungsgrade von über 80 % erzielt werden. Auch die einmalige Anwendung von Spinosad (SpinTor) wird bisher als sehr erfolgreiche Bekämpfungsstrategie empfohlen (Abb. 1).

Abbildung 1: Wirkungsgrad biologischer Pflanzenschutzmittel gegen den

Kartoffelkäfer

Hier ist jedoch zu beachten, dass Spinosad durch die deutschen Ökoanbauverbände aufgrund seiner Bienengefährlichkeit (B1) verboten ist. Deshalb darf es nur in Betrieben, die nach EU-Ökorichtlinien wirtschaften, angewendet werden.

Mit dem Widerruf der EU-Wirkstoffzulassung von B.t.t. auf Antrag des Zulassungsinhabers am 30. April 2019 erfolgt die Anwendung von Novodor FC seitdem nur noch über eine immer wieder jährlich neu auszusprechende Notfallzulassung.

Naturpyrethrum, das als Wirkstoff gegen Kartoffelkäfer ebenfalls zur Verfügung steht, hat denselben Wirkmechanismus wie die synthetischen Pyrethroide und hat gegen resistente Käferpopulationen nur eine ungenügende Wirkung.

Kartoffelkäfer bekämpfen: Den optimalen Spritztermin bestimmen

Für eine erfolgreiche Bekämpfung des Kartoffelkäfers und seiner Larvenstadien mit Pflanzenschutzmitteln ist der Spritzzeitpunkt von großer Bedeutung. Nur die Junglarven im L1- und L2-Stadium können effektiv bekämpft werden. Zur Bestimmung des optimalen Bekämpfungszeitraumes, der im Juni allgemein innerhalb einer Woche durchlaufen wird, eignet sich das kostenlos im Internet bereitgestellte SIMLEP-3-Prognosemodell, dass unter isip.de zu finden ist. Als Eingabeparameter dienen der Erstfund von Eigelegen im Feld und die Auswahl der nächstgelegenen Wetterstation.

Aufgrund der geringeren Lichtstabilität biologischer Pflanzenschutzmittel liegt der optimale Anwendungstermin in den Abendstunden. In der Regel reduziert sich dann auch die Windgeschwindigkeit und die Gefahr der Abdrift. Da die Käfer aus Richtung der Vorjahresschläge in die Kartoffelfelder einfliegen und die zugewandte Feldseite stärker besiedeln, lohnt sich auch zu prüfen, ob nur eine Teilflächenbehandlung vorzunehmen ist, um Kosten zu sparen.

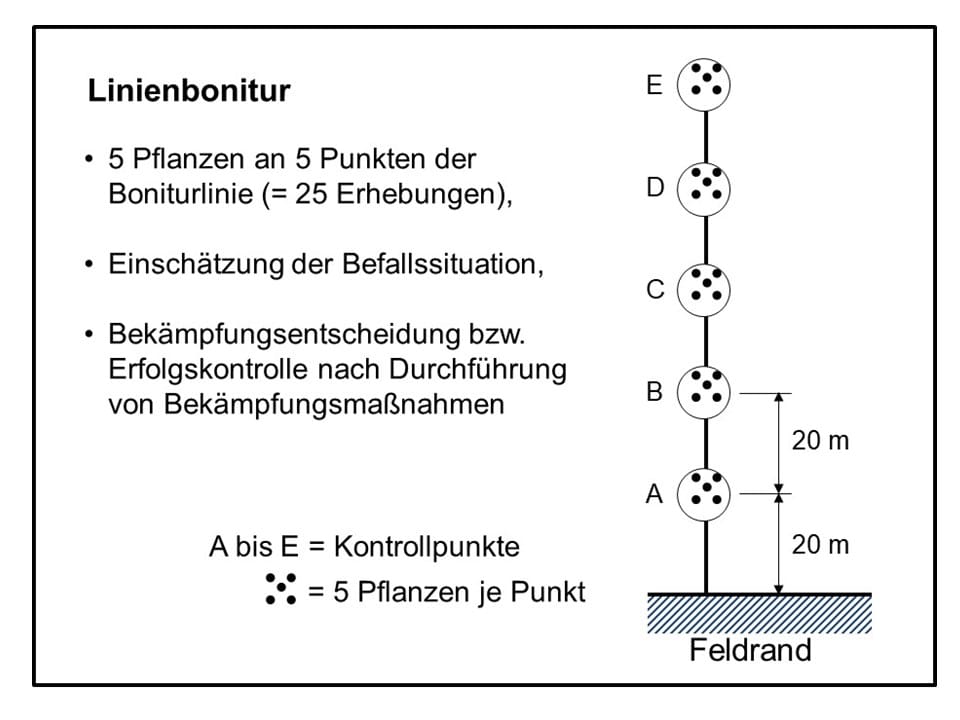

Als Methode zur Bestimmung der Eigelege und Kartoffelkäferlarven auf dem Feld eignet sich die Linienbonitur. An fünf Punkten einer Linie vom Feldrand Richtung Feldmitte, im Abstand von jeweils 20 Schritten, werden jeweils fünf Kartoffelpflanzen hintereinander bonitiert. Der erste Boniturpunkt liegt 20 Schritte vom Feldrand entfernt (Abb. 2).

Abbildung 2: Linienbonitur zur Schaderregerüberwachung

Die Kartoffelblätter werden dabei angehoben und vorsichtig gedreht, sodass man auf der Blattunterseite die orangefarbenen Eigelege erkennen kann. Findet man schon frisch geschlüpfte Junglarven (L1), sollte man für das Prognosemodell den Termin für das Erstauftreten der Eigelege um sechs Tage vordatieren.

Bildergalerie: Kartoffelkäfer-Stadien

Kartoffelkäfer bekämpfen: Neue Methoden sind in der Erprobung

Mechanische Absammelgeräte: Absammelgeräte, die als zwei- oder vierreihiges Anbaugerät am Traktor hängen, sind seit Kurzem auf dem Markt (Beetle Collector). Mithilfe von Paddeln, die auf je zwei hintereinander laufenden Wellen angebracht sind, werden die Kartoffelkäfer vom Laub abgeschlagen und in einem Sammelbehälter aufgefangen. Das Prinzip ist wirkungsvoll und eine

Alternative zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Am Ende muss die Biomasse entsorgt werden (www.gallinger-maschinenbau.de).

Transfermulch aus Grünschnitt kann die Besiedlung durch Kartoffelkäfer reduzieren: Feldversuche am Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz der Universität Kassel haben gezeigt, dass die Anwendung von Transfermulch aus Grünschnitt (Wick-Triticale) in Kartoffeln auch die Besiedlung mit Kartoffelkäfer verringert. Die Ergebnisse müssen allerdings noch weiter abgesichert werden.

In Kombination mit ungemulchten Randstreifen erhöht sich möglicherweise der Erfolg einer selektiven Randbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln und kann zur Reduktion der ausgebrachten Mittel beitragen (Attract and Kill-Strategie).

Kartoffelkäfer bekämpfen: Züchtung neuer Sorten mit Abwehrstoffen

An den Julius-Kühn-Instituten in Berlin-Dahlem, Groß Lüsewitz und Quedlinburg werden basierend auf Experimenten mit Wildkartoffeln neue Kartoffelkreuzungen erprobt, die im Kartoffellaub Abwehrstoffe gegen den Kartoffelkäfer produzieren und somit die Pflanzen natürlich schützen.

In einer Wildart, die gegen diverse Kartoffelkrankheiten und Schadinsekten hoch resistent ist, konnten die Forscher einen bislang unbekannten Inhaltsstoff identifizieren, der sich in Experimenten als hochwirksam gegen Schadinsekten zeigte. Dieser Inhaltsstoff und auch weitere identifizierte Resistenzen können durch Kreuzung und Züchtung in adaptierte Kartoffellinien überführt werden.

Ebenfalls könnte der gefundene Abwehrstoff in abgewandelter Form und Formulierung zukünftig auch als biologisches Pflanzenschutzmittel auf die Pflanzen gesprüht werden. Ergänzend dazu sucht die TU Dresden Blätter mit biomechanischen Eigenschaften, die in Kombination mit den Abwehrstoffen zu Linien mit mehreren Resistenzen führen, die für längere Zeit nicht überwunden werden können.

Kartoffelkäfer bekämpfen – Ein Fazit

Die Anwendung biologischer Pflanzenschutzmittel und alternativer Regulierungsstrategien wird bei der Bekämpfung des Kartoffelkäfers immer wichtiger. Die Wirksamkeit biologischer Pflanzenschutzmittel ist ausreichend, um den Schädling unter der ökonomischen Schadensschwelle zu halten.

Der Neemwirkstoff (Azadirachtin) sowie das Bakterium B.t.t. schonen die Nützlinge und andere Insekten bei vergleichsweise hohen Mittelkosten für Neem. SpinTor (Spinosad) ist kostengünstig, besitzt eine hohe Wirksamkeit, ist aber als Bienengefährlich (B1) eingestuft.

Mechanische Absammelgeräte können die Anwendung von Pflanzenschutzmittel ersetzen und Attract and Kill-Strategien zur Reduzierung beitragen. Neue Kartoffelzüchtungen mit Abwehrstoffen gegen den Kartoffelkäfer sind in Zukunft eine weitere Option.

Beitrag aus dem Ratgeber Ökolandbau in der Ausgabe 24/2024

Top Themen:

- Käfer vs. Kartoffel

- Ratgeber Ökolandbau

- Share Deals Folgen

- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Vielfalt der Branche zeigen, Einblicke gewähren und Verbraucher aufklären, lautete das Motto zum Tag des offenen Hofes in Mecklenburg-Vorpommern. Offenbar mit Erfolg, denn viele Interessierte nahmen landesweit das zentrale Angebot an.

Sie wollten Kritikern wie Interessierten zeigen, wie die heutige moderne Landwirtschaft funktioniert – und haben bei über 15.000 Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Demnach lautete das Fazit der hiesigen zwölf am bundesweiten Tag des offenen Hofes teilnehmenden Betriebe auch, dass der vorige Samstag (8. Juni) bei all den täglichen betrieblichen Herausforderungen ein voller Erfolg und Tag der Freude war.

Vielfältiges Angebot auf den Höfen: Von Stallführung bis zur Tierschau

So individuell, wie jeder Betrieb aufgestellt ist, so vielfältig war auch das Angebot auf den einzelnen Höfen. Es reichte von Stallführungen und Feldspaziergängen über Präsentationen von ländlichem Handwerk und moderner Landtechnik bis hin zu kleinen Tierschauen. Selbstredend durfte dabei unter Aufsicht auch vieles angefasst und selbst ausprobiert werden.

Besonders gut kamen dabei die Erläuterungen der Landwirte zum beruflichen Alltag an. Die Besucher haben uns sprichwörtlich Löcher in den Bauch gefragt, hieß es unisono. Und das sei auch gut so, denn nur so könne die Bevölkerung wieder dichter an die Landwirtschaft herangeführt werden. Dafür hätten die Fachleute auch gern in Kauf genommen, dass die Stimme am Ende des Tages angegriffen war oder gar versagte.

Tag des Hofes in MV: Kinderprogramm, Live-Musik und Genussmeile

Darüber hinaus lockte vielerorts auch das bunte Rahmenprogramm mit Kinderanimation, Strohhüpfburgen, Live-Musik, Ausstellungen, regionaler Händler- und Genussmeile sowie Gewinnspielen auf die Höfe. Veranstalterangaben zufolge erlebte mit rund 4.000 Besuchern die Torney Milch und Fleisch eG in Pripsleben den größten Ansturm, gefolgt von der Agp Lübesse auf ihrem Gut Mirow in Jamel bei Banzkow mit über 2.000 Gästen.

Mehr als tausend Interessierte begrüßten die Agrargenossenschaft Brüsewitz, Agrarprodukte Göhlen eG in Glaisin, der Landwirtschaftsbetrieb Jörg Hünemörder in Stofferstorf, das Landgut Teschow, der Landwirtschaftsbetrieb Jens Lötter in Baumgarten und Landwirtschaftsbetrieb Jochen Mewes in Retzow.

Großen Andrang erlebten ebenfalls die Lindenberger Agrargenossenschaft, Pflanzenbau Wagun, der Alpaka-Hof in Hamberge und der Landwirtschaftsbetrieb Jochen Vömel in Parchtitz auf der Insel Rügen.

Tag des offenen Hofes: In der Region verwurzelt

Von der Agp Lübesse, wo die offizielle Eröffnungsveranstaltung zum Aktionstag stattfand, resümierte Geschäftsführer Stefan Riemer, dass der Tag des offenen Hofes für Landwirte und Verbraucher eine dankbare Möglichkeit sei, miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch weil dabei sichtbar werde, dass hinter jedem Landwirtschaftsbetrieb – egal wie groß – Familien stehen, die oftmals in der Region verwurzelt sind. So stammten auch die rund 100 Mitarbeiter der Agp größtenteils aus der Umgebung und absolvierten teils bereits ihre Ausbildung im Unternehmen.

Das unterstrich in seinen Grußworten ebenfalls Landesbauernpräsident Karsten Trunk: „Ob als Arbeitgeber, als Mitglied der Feuerwehr oder als Veranstalter des Dorffestes – heute wird sichtbar, wie wichtig die Landwirtschaft für den ländlichen Raum ist.“

Landwirtschaftsminister Backhaus würdigt die Branche und den Aktionstag

Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) würdigte vor Ort die Leistungen der Branche und des Veranstaltungsformats. Mecklenburg-Vorpommern sei der modernste Agrarstandort, den Deutschland habe, und die Landwirtschaft der einzige Wirtschaftszweig, der sich abgesehen von der Corana-Zeit alle zwei Jahre komplett öffnet und zeigt, unter welchen Bedingungen Lebensmittel produziert werden, so Backhaus.

Betriebsbesuche – Termine im Überblick

Weitere Termine für mögliche Betriebsbesuche in naher Zukunft:

- 15. Juni: Hoffest „Milchhof am Recknitztal“, 10–17 Uhr in Striesdorf

- 22. Juni: Tag des offenen Hofes auf dem Gut Hohen Luckow, 10–17 Uhr

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

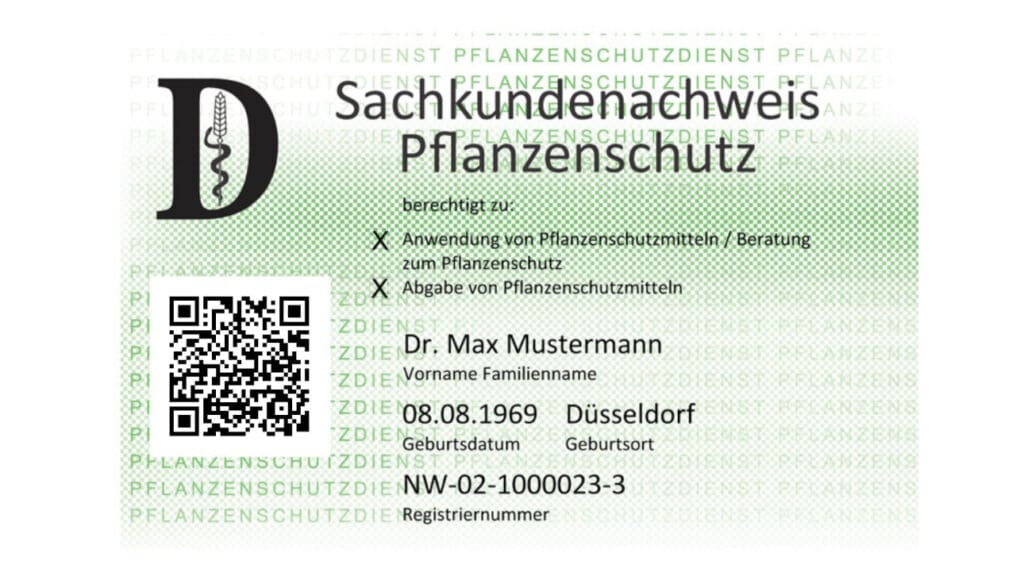

Sachkundig im Pflanzenschutz bleiben – mit den Online-Kursen der Landakademie. Von den Rechtsgrundlagen bis zum Anwenderschutz bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Die Abonnenten der Bauernzeitung erhalten einen Preis-Vorteil.

Von Claudia Duda

Seit 2015 ist der Sachkundenachweis Pflanzenschutz für alle Pflicht, die beruflich mit Pflanzenschutzmitteln zu tun haben. Landwirte, Gärtner, Händler und Berater müssen ihre Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Die Landakademie bietet dafür Online-Kurse an, die zeitlich flexibel und ortsunabhängig absolviert werden können.

Mindestens 4 der 8 Themenblöcke müssen im Kurs behandelt werden. Damit wird einerseits das in der Ausbildung erworbene Grundwissen wiederholt, andererseits erfolgt eine Vertiefung mit aktuellen Erkenntnissen und technischen Entwicklungen. Eine Online-Fortbildung dauert 4 Stunden und wird nach § 7 der Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung bundesweit anerkannt.

Online-Kurse der Landakademie: Modular aufgebaut

Die Lerneinheiten sind modular aufgebaut und der aktuelle Lernstand wird immer gespeichert. So kann jederzeit pausiert und später bequem weiter gelernt werden. Zur Selbstkontrolle dienen kleine Lernkontrollen, bei denen nach dem Durcharbeiten die richtigen Lösungen bzw. Antworten angezeigt werden. Nach der Anmeldung hat der Teilnehmer 4 Wochen Zeit, den Kurs zu absolvieren.

Der Kurs umfasst folgende Lektionen:

- Die Einführung mit Erklärungen zum Kursaufbau,

- die Grundlagen des integrierten Pflanzenschutzes: Wie erkenne ich Krankheiten und Schädlinge? Welche präventiven Maßnahmen kann ich ergreifen? Wie führe ich Pflanzenschutz richtig durch?

- Die Rechtsgrundlagen: Welche Gesetze und Verordnungen sind relevant? Was ist bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu beachten?

- Der Anwenderschutz: Wie schütze ich mich und andere vor Gefahren durch Pflanzenschutzmittel? Auch Erste-Hilfe-Maßnahmen werden vermittelt.

- Die Wahlbereiche: Je nach Bedarf können Sie sich in Themen wie Gewässerschutz, Schadursachen und Diagnose vertiefen.

Welche Vorteile bieten die Landakademie-Kurse?

Die Online-Kurse bieten zahlreiche Vorteile. So sind sie besonders flexibel:

- Nutzer können den Kurs jederzeit starten und unterbrechen, wann immer sie möchten. Jeder legt selbst das Tempo fest.

- Außerdem ist man ortsunabhängig: Sie benötigen lediglich einen Internetanschluss und einen Computer, Tablet oder Smartphone.

- Durch abwechslungsreiche Lerninhalte und Übungen bleiben die Teilnehmer aktiv und motiviert.

- Darüber hinaus werden die Inhalte alle drei Jahre aktualisiert, sodass sie immer auf dem neuesten Stand sind.

„Wir bemühen uns, den verschiedenen Nutzergruppen – wie zum Beispiel Landwirten, Gärtnern, Händlern oder Mitarbeitern im Garten- und Landschaftsbau – unterschiedliche Kurse anzubieten, um ihre Interessen und Bedürfnisse genau abzudecken“, erklärt Anja Leh, die die Kurse entwickelt hat.

Was wird vermittelt und zu welchem Preis?

In den Kursen der Landakademie werden Grundlagen vermittelt – aber keine konkreten Mittel empfohlen. „Es ist keine Pflanzenschutzberatung“, sagt der Leiter der Landakademie, Carsten Bünz.

Der reguläre Preis für den Online-Kurs beträgt 64,90 Euro. Speziell für Leser der Bauernzeitung gibt es 10 Euro Rabatt, sodass Sie den Kurs für nur 54,90 Euro absolvieren können. Die Anmeldung erfolgt online über die Website der Landakademie. Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmer eine Rechnung und einen Link mit Passwort zur Lernplattform.

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Erntemaschinen-Reinigung

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!