Mit unangekündigten Kontrollen hat das Brandenburger Gesundheitsamt stichprobenartig Betriebe auf die Einhaltung der Corona-Arbeitschutzbestimmungen hin überprüft. Das Ergebnis: In der Landwirtschaft und der Fleischverarbeitung gab es keine schwerwiegenden Verstöße.

Ziel der unangekündigten Kontrollen des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) war es, stichpunktartig zu überprüfen, ob Beschäftigte in der Fleischindustrie und Saisonarbeiter in der Landwirtschaft im Land Brandenburg angemessen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 geschützt sind.

Elf Kontrollen in Betrieben der Fleischindustrie

Elf Betriebe der Fleischindustrie mit mehr als 20 Beschäftigten wurden von LAVG-Miarbeitern zwischen 28. Mai und 19. Juni 2020 unangekündigt aufgesucht. Dabei wurden 15 Mängel festgestellt. Zu den zehn als geringfügig eingestuften Mängeln zählen fehlende Informationsblätter, Markierungen oder individuelle Hautpflegemittel. Zu den fünf „mittleren“ Mängeln zählen dem Ministerium zufolge „eine nicht ausreichende Anzahl von Mund-Nasen-Bedeckungen, der fehlende Nachweis einer Vorsorgedatei oder die fehlende Dokumentation der Anpassung der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich zeitlich befristeter Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie“.

Alle elf überprüften Betriebe hatten die betriebliche Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der geforderten Maßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie angepasst und zusätzliche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeleitet. Bei drei Betrieben wurde der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten. Sie wurden schriftlich von der Behörde zur Abstellung der Mängel aufgefordert.

Aktuell gibt es in Brandenburg 138 behördlich zugelassene Schlachtbetriebe, davon haben 47 Betriebe mehr als 20 Beschäftigte als Stammbelegschaft. Von diesen 47 Betrieben haben 32 Betriebe eine Beschäftigtenanzahl zwischen 20 und 49, 6 Betriebe zwischen 50 und 99, weitere sechs Betriebe zwischen 100 und 249 und drei Betriebe eine Beschäftigtenzahl zwischen 250 und 499.

Kontrolle der Unterbringung von Werkvertragsarbeitnehmern nicht möglich

„Die Überprüfungen durch unsere Arbeitsschutzbehörde haben gezeigt, dass viele Arbeitgeber frühzeitig die zusätzlichen coronabedingten Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt haben“, fasst Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher die Ergebnisse zusammen. Problematisch sei jedoch die Unterbringung vieler ausländischer Werkvertragsarbeitnehmer. „In der Regel werden die Unterkünfte nicht vom Arbeitgeber bereitgestellt. Vielmehr obliegt dies den mittels Werkvertrag gebundenen Subunternehmern, die sich wiederum weiterer Unternehmen bedienen. In diesen Fällen hat die Arbeitsschutzbehörde rechtlich keine Möglichkeit, die Bedingungen der Unterkünfte zu überprüfen“, so Nonnemacher. Dass die Corona-Krise den Fokus der Öffentlichkeit auf die Arbeits- und Unterkunftsbedingungen der Beschäftigten gelenkt habe, sei eine Chance, schnell etwas im Sinne der Beschäftigten zu verbessern.

So leben die Erntehelfer in Brandenburg

Unter welchen Bedingungen leben und arbeiten Saisonkräfte im Spargelanbau in Pandemiezeiten? Der rumänische Botschafter hat sich in Brandenburg im Mai im Betrieb der Brüder Jakobs in Schäpe umgesehen. mehr

28 Kontrollen in Betrieben mit Saisonarbeitskräften

Zwischen 18. Mai und 26. Juni 2020 wurden vom LAVG außerdem 16 Spargelhöfe und zwölf weitere Betriebe, in denen Saisonarbeiter beschäftigt werden, unangekündigt überprüft. Personentransport und Unterkünfte standen hierbei im Fokus. Bei den 16 überprüften Spargelbetrieben wurden insgesamt 21 Mängel festgestellt, elf davon wurden als geringfügig und zehn als mittelschwer eingestuft. Bei den zwölf übrigen Erntebetrieben wurden lediglich zwei mittelschwere Mängel beanstandet. Ein nicht vorhandener Reinigungsplan in den Unterkünften stellte mit insgesamt vier Feststellungen die häufigste Beanstandung dar. Trotz der fehlenden Reinigungspläne wurden aber auch in diesen Betrieben die Unterkünfte und Sanitäreinrichtungen regelmäßig gereinigt und desinfiziert. In drei Fällen fehlten in relevanten Bereichen die Markierungen für einen ausreichenden Abstand.

In den kontrollierten Saisonbetrieben wurde nur maximal die Hälfte der sonst üblichen Anzahl von Saisonkräften beschäftigt. Bei der Unterbringung der Saisonarbeitskräfte kam es nur in Einzelfällen zu Beanstandungen.

Waldbesitzer: Doch kein Miteinander im WaldDie Fusion von Waldbesitzerverband Brandenburg und Waldbauernverband Brandenburg wird doch noch nicht vollzogen. Sie war 2019 angekündigt worden, doch die Verhandlungen laufen bereits seit zwei Jahren – ohne Erfolg.

Der Waldbesitzerverband Brandenburg e.V. hat am 10. Juni den Start der „von ihm angeregten umfassenden Informationskampagne für Waldbesitzer im Land zum Umgang mit den aktuellen Herausforderungen der klimabedingten Krise im Wald“ begrüßt. Gemeint ist eine Beratungskampagne der Landesforstverwaltung. Auf diese hatte Forstminister Axel Vogel am selben Tag bei seinem Besuch im Landkreis Elbe-Elster hingewiesen. Im Rahmen des Europäischen Fonds zur Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) unterstützt das Land Beratungsleistungen für private Waldeigentümer mit einem Fördersatz von bis zu 100 Prozent. Eine Erstinformation bietet die neue Brandenburger ELER-Onlineplattform, teilte das Ministerium anlässlich des Besuches mit.

Verärgerung über online-Initiative der Waldbauernschule

Eine Woche später, am 16. Juni, die Mitteilung des Waldbesitzerverbandes, dass „der Versuch, die Spaltung in zwei Vertretungen der Waldeigentümer in Brandenburg aus dem Jahre 2004 zu überwinden“ zunächst abgebrochen worden sei. Kurz vor der „geplanten endgültigen Auflösung des Waldbauernverbandes“ sei bekannt geworden, dass dessen Vorsitzender, Enno Rosenthal, neue Initiativen für die Waldbauernschule und die online-Schulung von Waldbesitzern gestartet habe.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes, Thomas Weber, beklagte, dass der Waldbesitzerverband an diesen Initiativen nicht beteiligt wurde. Daher sei eine Übernahme solcher Projekte durch uns nicht möglich. „Herr Rosenthal dokumentiert damit, dass er weiterhin eigene Wege beschreiten möchte. Wir bedauern diese Entwicklung und hätten uns anderes gewünscht. Gleichwohl bleibt die Hand für die Zukunft ausgestreckt.“

Verwunderung bei den Waldbauern

Den Waldbauernverband Brandenburg e. V. traf dieser Schritt offenbar unerwartet. Die seit zwei Jahren laufenden Fusionsgespräche seien einseitig abgebrochen worden. „Bereits seit zwölf Jahren unterbreitet die vom Waldbauernverband Brandenburg e. V. getragene Waldbauernschule in Brandenburg kleinen Privatwaldbesitzern zwischen Prignitz und Lausitz forstliche Bildungsangebote. Diese sollten jetzt weiterentwickelt und um ein Online-Schulungsangebot ergänzt werden. Doch dieses Bemühen stößt beim Waldbesitzerverband Brandenburg offensichtlich auf Kritik“, heißt es in der Pressemitteilung.

Pläne seien bekannt gewesen und im Protokoll vermerkt

„Wir haben die Verhandlungen immer mit dem Ziel geführt, die Spaltung der Privatwaldbesitzer in Brandenburg zu beenden. Doch offensichtlich hatte man bei unserem Verhandlungspartner Angst vor der eigenen Courage, was eine Fusion auf Augenhöhe betrifft“, erklärt der Vorsitzende des Waldbauernverbands Brandenburg, Enno Rosenthal. „Die vom Waldbesitzerverband genannten Argumente für den Rückzug, der Start weiterer Initiativen und der Beginn einer Onlineschulung im Rahmen des erfolgreichen Projekts Waldbauernschule Brandenburg sei hinter ihrem Rücken initiiert worden, sind falsch.

Der Verhandlungspartner war von Anfang an über die beiden Projekte informiert, was auch in den Protokollen der gemeinsamen Vorstandssitzungen festgehalten worden ist.“ Die Pläne, das forstliche Bildungsangebot der Waldbauernschule als landesweites Online-Schulungsangebot auszubauen würden weiter vorangetrieben. Mit dem Projektantrag ‚Waldtrainer‘ (Waldbauernverband Brandenburg, UNIQUEforstry Freiburg und KWF Großumstadt) sollen zudem die Referenten der Waldbauernschule an einer zukunftsfähigen Form der virtuellen wald- und umweltbezogenen Weiterbildung für Waldbesitzende und Vorstände forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse teilhaben.

Weiterhin starke Stimme für Kleinprivatwald und forstliche Zusammenschlüsse

Der stellvertretende Vorsitzender des Waldbauernverbandes und Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Altbensdorf-Vehlen, Steffen Noack, erklärt zum vorläufigen Gesprächsabbruch des Waldbesitzerverbandes: „Wir Waldbauern sind angesichts der engagierten gemeinsamen Vorarbeiten enttäuscht, werden aber umso stärker unsere Themen Berufsgenossenschaft, Gewässerunterhaltung und vor allem die Weiterentwicklung der überbetrieblichen Zusammenarbeit in Forstbetriebsgemeinschaften voranbringen. Wir bleiben eine starke Stimme für den Brandenburger Kleinprivatwald und für forstliche Zusammenschlüsse.“

Landwirt des Jahres: Brandenburger im FinaleLandwirt des Jahres in der Kategorie „Geflügelhalter“ könnte ein Kandidat aus Brandenburg werden: Christoph Schulz aus Atterwasch hat es in die Shortlist des CeresAwards geschafft.

Der Bauernhof Schulz in Atterwasch (Gemeinde Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße) wird seit 1648 bewirtschaftete. Auf dem Hof leben vier Generationen. Der nominierte Christoph Schulz übernimmt den Hof von seinem Vater Ulrich, der 1990 mit 90 ha als Wiedereinrichter begann. Heute bewirtschaftet der Familienbetrieb 435 ha Acker und Grünland, betreibt Rinder- und Schweinezucht, Hähnchenmast eine Biogasanlage sowie eine Fleischerei mit eigener Schlachtung.

Christoph Schulz ist einer von zwei Nominierten aus den ostdeutschen Bundesländern. Der zweite nominierte Betrieb ist der von Torsten Roder und seinem Bruder Holger. Sie bewirtschaften in in Behren-Lübchin (Ortsteil Viecheln) in Mecklenburg-Vorpommern 1.200 Hektar sowie 300 Sauen- und 2.500 Schweinemastplätze im geschlossenen System und treten in der Kategorie Schweinehalter an.

Demnächst macht sich die Jury vor Ort ein Bild von den Finalisten und deren Betrieben. Bei der Bewertung stützen sie sich auf ein standardisiertes Bewertungsprotokoll, das für alle Kategorien gilt. Aus allen Kategoriesiegern wird der Landwirt oder Landwirtin des Jahres gekürt.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Die Gewinner im Rahmen des Galaabends „Nacht der Landwirtschaft“ am 28. Oktober 2020 bekannt gegeben und ausgezeichnet. Der Titel „Landwirt des Jahres“ wird seit 2016 jährlich vom Fachmagazin agrarheute vergeben.

Übrigens sind nur vier der insgesamt 30 Nominierten Frauen. Drei von ihnen treten zudem in einer eigenen Kategorie an. mil

Nebenerwerb: 50 Hektar wie tausendHolger Brandt aus Heckelberg in Brandenburg baut Raps und Getreide an und verkauft sie mithilfe der Börse. Marktfruchtanbau in Eigenregie mit eigener Technik sind sinnvoller Ausgleich zur Arbeit – und Familientradition.

Abends gegen Acht wird Holger Brandt auf dem Schlepper sitzen: vorn die Sonne und den Roggen im Blick, hinten die Spritze, die in Fungizid ausbringt. Das Handyfoto, das er schickt, ist das Aufmacherfoto für diesen Beitrag. Denn es zeigt, was für den Landwirtschaftsmeister aus Heckelberg im Landkreis Märkisch-Oderland, 45 km nordöstlich vom Berliner Alexanderplatz, das Ackern im Nebenerwerb erstrebenswert macht. Ackern zu lassen, käme für Holger Brandt nicht infrage, selbst wenn er auch im Haupterwerb alle Hände voll zu tun hat.

2012 übergaben ihm seine Eltern die 50 Hektar, die sie 1990 aus der Genossenschaft gelöst hatten, samt Hof und Technik, die Schwester wurde ausgezahlt. Damals arbeitete der gelernte Automobilmechaniker im Hauptberuf bei der Hoffnungstaler Stiftung in Lobetal in der Landwirtschaft. Obwohl ihm die Arbeit mit den behinderten Mitarbeitern Spaß machte, sah er keine großen Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln.

Das änderte sich massiv, als er sich vor dreieinhalb Jahren bei der Vereinigten Hagelversicherung auf eine Inspektorenstelle bewarb und prompt genommen wurde. Auflage bei der Einstellung: sich zum Landwirtschaftsmeister zu qualifizieren.

Trotz Nebenerwerb: Ackern mit Meisterbrief

Gern hätte Holger Brandt seinen Meister an der Landwirtschaftsschule Seelow unter 1,5 abgeschlossen. Dass er knapp darüber lag, zählt mehr als die hervorragende Leistung. Den Ehrgeiz habe er von seiner Mutter, sagt er, genau wie den Hang zur Perfektion. Die jüngste Anschaffung, eine neue Drille, musste sein, weil er sich über das ungleichmäßige Saatbild geärgert hatte. Mit der neuen Amazone-Drille kann Brandt die Aussaatstärke über die Bordtechnik seines Deutz-Fahr-Schleppers mit der Schlagdatei abgleichen und entsprechend der Bodenqualität mehr oder weniger Saatgut drillen. Auf der ökologischen Vorrangfläche, die Brandt mit Phacelia bestellt hat, war sie zum ersten Mal im Einsatz. Das brummende lila Blütenmeer könnte kaum gleichmäßiger blühen.

Mit durchschnittlich 40 Bodenpunkten hat Brandt den besten Boden auf der Barnimer Platte. 2013 hat er die 50 Hektar ausgiebig beproben lassen. Jetzt weiß er genau, wo die Sandlinsen liegen, satellitengestützt weiß es auch die Bordtechnik, die dann Drille oder Düngerstreuer ansteuert: Precision Farming im Nebenerwerb.

Warum? Der Einstieg habe einen sehr praktischen Grund: Um Dünger zu kaufen, muss er 27 km bis nach Wriezen fahren. Wenn dann 800 kg fehlen, weil man an einer Stelle zu großzügig war, sei das ärgerlich, sagt Holger Brandt. Anders als mehr und mehr Profis setzt er noch aufs Pflügen. Unter anderem, weil die Technik dafür bereitsteht.

Bei Brandt wird gepflügt

Außerdem: „Welche Alternative gibt es, wenn Glyphosat nicht mehr zur Verfügung steht?“, fragt Brandt und gibt sich mit dem Beharren auf dem Pflügen selbst die Antwort. Und überhaupt, die Technik: Fast alles, was er braucht, steht in der Scheune. „Ein Nebenerwerbslandwirt hat wenig Zeit, meist nur am Wochenende und im Urlaub. Da muss man schlagkräftig sein“, sagt Brandt. In der Ernte tut ein Nachwende-Massey-Ferguson Dienst. Die Anhänger hat Brandt teilweise selbst aufgebaut – dem Scheuneninhalt sieht man seine berufliche Vergangenheit an. Alles steht sauber, gut geschmiert und überdacht für den nächsten Einsatz parat.

Nur ein alter Belarus mit dem Wasserfass dahinter muss draußen bleiben. Er steht abfahrbereit auf dem Hof. Es ist heiß und regnet selten: Man weiß ja nie. Im vergangenen Jahr sind dem Landwirt 2,8 Hektar Roggen abgebrannt. Verkauft wird direkt vom Feld, eine Lagermöglichkeit hat Holger Brandt nicht. Die diesjährige Roggenernte hat er schon im vergangenen Jahr verkauft – die Börsenseiten im Internet täglich im Blick. Auch den Dünger kauft er möglichst dann, wenn der Preis niedrig ist.

Eruca-Raps nach Fläche

Für den Raps hat Brandt einen Vertrag auf die Fläche, es ist Eruca-Raps. Der steht brusthoch und sieht richtig gut aus. Eine neue Sorte, die Brandt da ausprobiert. Der Raps wird wegen der Eruca-Säure angebaut, die beispielsweise in Waschmitteln dafür sorgt, dass nicht zu viel Schaum entsteht, erzählt Brandt, der immer für Innovationen offen ist.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Die Meisterausbildung mit zusammengerechnet 390 Unterrichtseinheiten zur Produktions- und Verfahrenstechnik, 270 Unterrichtseinheiten zur Betriebs- und Unternehmensführung und 120 Unterrichtseinheiten zu Berufsbild und Mitarbeiterführung hat nicht nur sein berufliches Vorankommen gesichert, sondern auch die Landwirtschaft im Nebenerwerb erneuert. Betriebswirtschaftlich wisse er jetzt vieles, was er bis dahin instinktiv richtig gemacht hat. Und auch praktisch hat sich seine Arbeit auf dem Acker verändert. Brandt hat im dritten Jahr stabilisierten Stickstoff ausgebracht: „Den streue ich Ende Februar, spätestens bis zum 5. März. Wenn die Trockenheit kommt, ist der Dünger auf jeden Fall schon im Boden gelöst“, sagt Brandt, außerdem müsse er nur einmal fahren.

Nebenerwerb – Der perfekte Ausgleich

Und auch sein Arbeitsprojekt an der Meisterschule hat Spuren hinterlassen: Brandt hatte sich mit dem Zusatz von pH-Wert-Senkern beschäftigt und konnte die Einsatzmenge bei Wachsumsreglern halbieren. Innovation macht Holger Brandt eben genauso Spaß, wie auf dem Schlepper dem Sonnenuntergang entgegenzufahren: Für ihn der perfekte Ausgleich zu jährlich 30.000 Kilometer zum Kunden und Corona-Homeoffice.

Thesen zur Brandenburger AgrarstrukturDer Landesbauernverband Brandenburg (LBV) beteiligt sich am Dialog zum agrarstrukturellen Leitbild im Bundesland. Das Agrarministerium hatte im März dazu aufgerufen. In 20 Thesen macht der LBV seine Meinung dazu deutlich.

Mitte März forderte das Landwirtschaftsminsiterium alle am agrarstrukturellen Leitbild interessierten Verbände, Vereine und Personen auf, sich am coronabedingt online geführten Dialogprozess zu beteiligen. Wir berichteten darüber. Am Montag läuft die Beteiligungsfrist aus. Anlass für den Landesbauernverband, mit eigenen 20 Thesen zum agrarstrukturellen Leitbild an die Öffentlichkeit zu gehen. „Wir beschäftigen uns schon zu lange mit diesem Thema als das man es in Randspalten abhandeln kann“, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff im Interview mit der Bauernzeitung.

In der Pressemitteilung des LBV heißt es dazu: Der Landesbauernverband regt mit klaren Positionen eine tiefgreifende Diskussion über die Agrarstruktur in Brandenburg an und kritisiert dabei die teilweise unrealistischen Erwartungen, die an ein agrarstrukturelles Leitbild gestellt werden. „Das Thema Agrarstruktur ist hochkomplex. Alle Zielkonflikte lösen zu wollen, ist nahezu ausgeschlossen. Dennoch muss an einigen Stellschrauben dringend gestellt werden“, erklärt LBV-Präsident Henrik Wendorff.

Brandenburger Agrarstruktur sollte vielfältig und entwicklungsoffen bleiben

Aus Sicht des LBV sollte ein agrarstrukturelles Leitbild für Brandenburg verschiedenen Ansprüchen genügen. Es muss zuallererst für Landwirte möglich sein, durch die Bewirtschaftung ein auskömmliches Einkommen zu erzielen. Außerdem ist es wichtig, dass die Brandenburger Agrarstruktur weiterhin vielfältig und entwicklungsoffen bleibt. Diese Eigenschaften haben sich bewährt. Sie sind am ehesten in der Lage, die Brandenburger Standortnachteile aufgrund eingeschränkter Ertragsfähigkeit der Böden und geringer Niederschlagsmengen durch eine höhere Effektivität, beispielsweise beim Einsatz moderner Technik, auszugleichen. Zur Vielfalt gehört auch das Miteinander von Haupt- und Nebenerwerbslandwirten. Landwirte müssen sich ebenfalls weiterhin zur Bewirtschaftung ihrer Flächen zusammenschließen oder sich dagegen entscheiden können. Das gebietet die Organisationsfreiheit.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Zu den Thesen gehört ebenso eine grundlegende Änderung der derzeitigen Privatisierungspraxis des Bundes. Das bisherige Verfahren gefährdet die bestehende Agrarstruktur bereits dadurch, dass bei Verkauf und Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen vorrangig auf das Höchstgebot abgestellt wird, wodurch Landwirte häufig aus dem Bieterverfahren gedrängt werden. Selbst das Land Brandenburg tritt aktuell als Preistreiber bei der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen in Erscheinung. Es werden lediglich kurze Pachtzeiten vereinbart, um die Flächen nach Ablauf des Vertrages höchstbietend neu zu vergeben.

Verbindlicher Schutz landwirtschaftlich genutzter Flächen notwendig

Der LBV fordert in seinen Thesen nachdrücklich den verbindlichen Schutz landwirtschaftlich genutzter Flächen. Immer noch werden der Brandenburger Landwirtschaft pro Tag mehr als sechs Hektar Fläche durch Infrastrukturmaßnahmen und andere Projekte entzogen. „Der Flächenfraß muss endlich gestoppt werden. Wenn ein agrarstrukturelles Leitbild sich dieses Problems annimmt, ist schon viel gewonnen“, so Wendorff.

Die 20 Thesen des Landesbauernverbandes zum agrarstrukturellen Leitbild können sie hier als Download nachlesen. mil

Drei von vier Milchproduzenten, die mit ihrem Gesicht auf den Milchkartons für die „Bio-Bauern Frischmilch“ warben, werden ab Januar nicht mehr an die Molkerei in Elsterwerda liefern.

Das Gesicht von Sylvia Zeidler, Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Spreetal, ist seit Herbst vergangenen Jahres überall in Brandenburg auf Biomilch-Kartons einer Molkerei aus Elsterwerda präsent. Mit ihrem Lächeln, mit Namen und Adresse, wirbt sie für die Milch der 320 Genossenschaftskühe, die seit September 2019 in Elsterwerda zu „Bio-Bauern Frischmilch“ verarbeitet wird. Zum Ende des Jahres wurde der Genossenschaft der Liefervertrag gekündigt.

Biomilch für Elsterwerda: Optimistisch gestartet

(c) Werkbild

„Mit dieser Neuprodukt-Einführung legen wir den Grundstein für ein authentisches Bio-Sortiment, das rückverfolgbar bis zum Erzeugerbetrieb ist“, schwärmte Mirco Bastiani, Marketing-Leiter der Andros Gruppe in Deutschland, der die Molkerei gehört, vor einem Dreivierteljahr gegenüber der Presse. „Mit der Bio-Bauern Frischmilch bieten wir dem Einzelhandel in Berlin und Brandenburg eine Neuheit. So können Konsumenten, die zunehmend Wert auf regionale Produkte legen, auch außerhalb der Bio-Fachmärkte Regionalität, Bio-Qualität und volle Authentizität in unserer Produktrange erleben“, so Bastiani. Noch nicht lange her, und doch offenbar Schnee von gestern.

Am 27. Mai ist Sylvia Zeidlers Lächeln verschwunden. Bereits telefonisch angekündigt, liegt an diesem Tag schwarz auf weiß im Briefkasten: die Kündigung des Liefervertrags über zwei Millionen Liter Biomilch jährlich mit der Molkerei in Elsterwerda zum Ende 2020.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

„Wir haben gehofft, nach der BMG-Pleite endlich ein Zuhause zu haben, was die Milchabnahme betrifft“, sagt Zeidler. Erst kürzlich – nach bäuerlicher Zeitauffassung – hatte sich die Genossenschaft entschieden, 2,5 Millionen Euro in einen neuen Milchviehstall und automatische Melktechnik zu investieren und die 25 Jahre alte Anlage zu erneuern. „Milchviehhaltung gehört hier im Spreewald betriebswirtschaftlich einfach dazu“, sagt Zeidler. Die Betriebsflächen liegen allesamt im Biosphärenreservat Spreewald, seit der Wende setzen die Spreetaler auf Bio. Mit Jahresende ist nun also Schluss mit der Milchlieferung nach Elsterwerda.

„Nach Gesprächen mit Sascha Philipp (Landgut Pretschen) und Ludolf von Maltzan (Ökodorf Brodowin) Ende vergangenen Jahres haben wir beschlossen, unseren Betrieb nach Demeter-Richtlinien zu bewirtschaften“, so Zeidler. Seit März 2020 setzten die Spreetaler Demeter in die Praxis um, ab Januar 2021 möchte Zeidler ihr Gesicht nicht mehr auf den Kartons sehen. Dann geht Milch nach Brodowin.

Fehrower suchen Noch Absatzmöglichkeit

Soweit sind Thomas Miedke und Georg Ludwig vom Fehrower Agrarbetrieb GmbH noch nicht. Jedoch wird auch das Gesicht von Thomas Miedke ab Ende des Jahres nicht mehr auf den Milchkartons sein. Als einem der ältesten Biomilchbetriebe Brandenburgs wurde auch den Fehrowern der Liefervertrag für zwei Millionen Liter Biomilch pro Jahr gekündigt. Der über Naturland zertifizierte Biobetrieb sei noch auf der Suche nach einem neuen Abnehmer, sagt Geschäftsführer Georg Ludwig der Bauernzeitung. Natürlich sei man enttäuscht, gerade weil man eigentlich der Ansicht war, mit Elsterwerda auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Klare Gründe für die Kündigung habe es jedoch nicht gegeben, so Ludwig.

Bereits im Dezember 2019 hatte sich die Agrargenossenschaft Münchehofe von ihren 400 Milchkühen getrennt, womit auch das Gesicht von Thomas Heidenreich von den Milchkartons verschwindet. Der Vierte des Biobauern-Frischmilch-Quartetts aus dem Spreewald ist noch im Spiel: Die Agrargenossenschaft Radensdorf wird auch nach 2020 Biomilch nach Elsterwerda liefern dürfen.

Die Molkerei gehört seit 2012 der ODW Frischprodukte GmbH, die wiederum zur Andros Deutschland GmbH mit Sitz im hessischen Breuberg gehört. Deren Geschäftsführer Tim Schwertner begründete den Schritt gegenüber der Bauernzeitung in einem Statement so: „Die Molkerei muss die Biomilchmenge an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Was nicht als Biomilch vermarktet werden kann und als konventionelle an den Markt geht, bedeutet einen gigantischen Verlust für die Molkerei.“

Geld für BlühstreifenDem Insektenschwund mit Förderprogrammen begegnen – das will man seit 2019 auch in Brandenburg. Doch die Richtlinie ist nicht leicht umzusetzen. Und für Blühstreifen ist spezielles Saatgut nötig.

Es ist das erste Mal, dass auf ausgewählten Flächen unseres Brandenburger Praxispartners, der Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft (TAP), Blumen gesät werden. Geschäftsführer Frank Schumacher hat für den denkwürdigen Dienstag, es ist der 12. Mai, auch seine Saatgutlieferanten Nina Keller und Jonas Gruber auf den Acker eingeladen. Sie haben reichlich Erfahrung mit Blühpflanzen, züchten Saatgut für die Mischungen, die in Brandenburg zugelassen sind, und vertreiben sie an Landwirte.

Um die Förderung von 700 Euro pro Hektar und Jahr zu erhalten, ist authochtones, also gebietseigenes, Saatgut zu verwenden. Die Mischung für einjährige Blühstreifen muss 17 ausgewählte Wild- und Kulturarten enthalten, die für mehrjährige mindestens 27 von 34 ausgewiesenen Wild- und sechs Kulturarten. Die Zusammenstellung ist mit Anteilen zwischen 0,3 und 3,5 % bei den Wildarten und 5–8 % bei den Kulturarten genau bemessen. Diese hochspeziellen und teuren Mischungen bekommen Landwirte – wenn überhaupt – bei drei Spezialisten: Nagola Re (Brandenburg), Saaten Zeller (Bayern) und Rieger-Hofmann (Baden-Württemberg). Für Letzteren gewinnen Nina Keller und Jonas Gruber auf 1,5 ha in Reitwein Wildpflanzen-Saatgut. Taubenkropf-Leimkraut, Lichtnelke, Königskerze und andere Wildpflanzen gedeihen hier streifenweise und handverlesen, werden teils von Hand geerntet, grob vorgereinigt, kommen dann zur Saatgutaufbereitung zu Rieger-Hofmann, für den sie als yoSana die Mischungen vor Ort verkaufen.

Kein Wunder, dass die Mischung kostenintensiv ist: Bei einem Einsatz von sechs Kilo je Hektar kostet das Saatgut für einen Hektar 390 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Frank Schumacher hat mit der Aussaat auf Regen gewartet. Der Boden ist feucht, der Blühstreifen, dessen Aussaat Schumacher und die Saatgutproduzentekon ansehen, 48 m breit. Gemäß Richtlinie darf er 50 m breit sein, aber 48 sind optimal: Viermal muss die Sämaschine mit sechs Metern Arbeitsbreite hin und zurück. Rechts grenzt der Streifen an einen Feldweg, links an einen Schlag Triticale. Auch der Ort muss richtig gewählt sein, will man die Landesförderung beanspruchen. Ein Blühstreifen neben einer Brache geht ebenso wenig wie einer neben einem ebenfalls geförderten Ackerrandstreifen.

Gute Resonanz trotz spezieller Anforderungen

Die pneumatische Sämaschine der Trebnitzer ist auf einen Zentimeter eingestellt: „Noch zu tief“, befinden Keller und Gruber. Die Drille wird nachjustiert, jetzt bleibt das Saatgut, das einen hohen Anteil an Lichtkeimern enthält, obenauf liegen. Nachdem in den vergangenen Jahren Blühstreifen in Brandenburg ausschließlich auf Initiative von Vereinen über Saatgutsponsoring angelegt wurden, gibt es seit Ende Oktober vergangenen Jahres auch hier eine staatliche „Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau“. Die 700 Euro je Hektar gibt es nicht nur für das Anlegen von ein- und mehrjährigen Blühstreifen, sondern auch für Ackerrandstreifen, auf denen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden und nur jede zweite Reihe mit der Feldkultur bestellt wird.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Lange hatte sich der Landesbauernverband für eine Förderung von Blühstreifen starkgemacht. Als sie kam, ärgerte er sich über ein „unpraktisches bürokratisches Monstrum“, freute sich dann aber gemeinsam mit dem Ministerium über die gute Beteiligung: Eingegangen waren 424 Anträge für rund 10.000 ha Fläche: davon rund 1.500 ha einjährige Blühstreifen und 3.700 ha mehrjährige Blühstreifen, zusammen sind das 0,5 % der Ackerfläche Brandenburgs. Außerdem werden knapp 4.900 ha Ackerrandstreifen über diese Richtlinie gefördert. Die wurde noch von Jörg Vogelsänger (SPD), Vorgänger von Agrarminister Axel Vogel (Grüne) verabschiedet und soll bis Mitte des Jahres evaluiert werden. Vereine wie Blühstreifen Beelitz sowie Landesjagd- und Landesbauernverband sind aber weiter aktiv.

In Trebnitz kommt an diesem Tag die Mischung für mehrjährige Blühstreifen auf 16 Teilflächen von 0,5 bis 7,8 ha in den Boden. Insgesamt sind es 51 ha – betriebswirtschaftlich relevant für den Ackerbaubetrieb mit 780 ha und im Schnitt 27 Bodenpunkten. Ob Saat und Rechnung aufgehen, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Heute lässt man dort den Acker nach dem Säen erst mal eine Stunde abtrocknen, bevor die Walze für Bodenschluss sorgt.

Keine Zukunft für den Obstbau?

Das Wildbienen-Video von Thomas Bröcker und Claudia Schernus ging durch „Bauer Willi“ viral. Für die Obstbauern ist Regionalität der Trend. Dennoch fahren sie den Betrieb zurück.

Das Gespräch führte Heike Mildner

Thomas Bröcker fing nach dem Studium 1980 in Frankfurt (Oder) als Technologe im Obstbau an und leitete den Bereich bis zur Wende. Er war federführend an der Privatisierung des Betriebes beteiligt. Damals gründeten 17 Wiedereinrichter die Vermarktungsgenossenschaft Markendorf Ost eG. Bröcker war in den ersten vier Jahren Vorstandsvorsitzender, bevor er sich auf den eigenen Betrieb konzentrierte.

Bauernzeitung: Wieviel Mitglieder hat die Genossenschaft heute?

Thomas Bröcker: Es sind noch zehn produzierende Betriebe in Markendorf, dazu kommen drei große Gemüsebaubetriebe aus dem Spreewald. Unsere Genossenschaft agiert nicht selbstständig, sondern ist seit 1996 Gesellschafter der VEOS (Vertriebsgesellschaft für Obst mbH mit Sitz in Dresden) – gemeinsam mit Obsterzeugern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Frankfurt haben wir ein Kühllager für 6.000 Tonnen, Sortierung und Disposition, der Verkauf erfolgt über Dresden.

Virales Video: Mauerbienen einer Obstbäuerin

Die Wildbienen von Obstbäuerin Claudia Schernus aus Frankfurt (Oder) wurden durch einen Beitrag von “Bauer Willi” von Tausenden bei ihrem Ausmarsch aus dem Lagerhaus bestaunt. Knapp drei Wochen später haben sie ihren Job im Obstbau fast erledigt. mehr

Sie bauen Ihren Betrieb zurück. Wo stehen Sie und wie kommen Sie damit zurecht?

Wir haben einmal 80 Hektar bewirtschaftet und sind jetzt bei 32. Ich bin 62. Wenn keiner weitermacht, muss ich zurückbauen. Ich sehe das nüchtern, denn es ist kein über Generationen gewachsener Betrieb. Allerdings möchte ich dafür sorgen, dass die Genossenschaft erhalten bleibt, dass die übrigen Betriebe groß genug sind, um das Lager zu füllen. Die frei gewordenen Flächen haben wir teils an Ackerbaubetriebe verpachtet, teils an Leute, die sich ausprobieren wollen. Etwa eine Solawi, also eine solidarische Landwirtschaft (Judith Ruland war bei „Wir müssen reden!“ vom rbb Fernsehen, Thema Landwirtschaft, am 13. Februar, www.plantage.farm – Anm. der Red.).

Bedingung war, dass die Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung, ein gemeinsames Projekt, mit dem wir verifizieren wollen: Was kostet es? Was geht an Arbeitskraft und Material rein? Was kommt an Produkten runter? Und was passiert mit Bodenfruchtbarkeit und Insekten? Ich begleite das ökonomisch, für Boden und Insekten haben wir uns Partner gesucht. Das Projekt „Obstbau im Diskurs“ hat 2019 begonnen, läuft über fünf Jahre und wird über die Förderung „Zusammenarbeit für Landbewirtschaftung und klimaschonende Landnutzung“ finanziert. Der zweite Teil, das Insektenmonitoring, ist noch nicht bewilligt. Ich hoffe, dass das trotz Corona bald passiert. Es wird aufschlussreich.

Wer wird das Insektenmonitoring machen, eine Naturschutzorganisation?

Der Nabu ist mit an Bord, aber die Insektenerfassung soll über unabhängige private Firmen erfolgen. Wir wollen die Daten in jedem Fall auswerten, nennen und publizieren können – egal, was dabei herauskommt.

In Brandenburg soll verstärkt der Bioobstanbau gefördert werden. Ist das keine Alternative für Sie oder einen potenziellen Nachfolger?

Für mich nicht. Ich bin Obstproduzent. In Brandenburg gibt es laut Statistik 270 Hektar Bioäpfel. Mir sind allerdings nur 25 Hektar bekannt, auf denen wirklich produziert wird. Der Rest sind vielleicht Streuobstwiesen, da findet jedenfalls keine nennenswerte Produktion statt. Über den Bioobstanbau in Brandenburg gibt es keine Produktionszahlen, nur Hektarangaben. Auch von daher ist unser Projekt wichtig. Wir haben sieben konventionelle Obstproduzenten, die Solawi und einen Biobetrieb im Boot.

Ihre Nachbarin, die dreimal spritzt, wenn Sie einmal spritzen? Ihre Frau hat das in unserem Gespräch über die Wildbienen erwähnt, auch, wie die Pflanzenschutzmittel, die Bioobstproduzenten einsetzen dürfen, hergestellt werden. Ist es wirklich so absurd?

Mir liegt es fern, Bio- und konventionellen Obstbau gegeneinander auszuspielen. Ernsthafte Produktion von Bioobst ist harte Arbeit und genauso intensiv wie konventioneller Obstbau. Da die Bioanbauer keine speziellen Mittel haben, müssen sie beim Pflanzenschutz öfter ran. Dabei wird beispielsweise im Apfelanbau – der Apfelblütenstecher ist da ein Riesenproblem – das Breitbandinsektizid Pyrethrum angewendet. Der Wirkstoff wird aus Chrysanthemen gewonnen, die in Afrika großflächig und konventionell angebaut werden. Von einem Hektar werden zehn bis zwölf Kilo Wirkstoff extrahiert. Chemisch ist er fast identisch mit Karate.

Zurück zur Hofnachfolge. Ihre Frau sagte, Sie haben als Ausbilder gearbeitet …

Ich habe die Ausbildung organisiert, war und bin prüfungsberechtigt, habe aber Lehrlingsausbildung nie praktiziert. Auch nicht im eigenen Betrieb.

Fällt Ihnen das jetzt auf die Füße, da Sie keinen Nachfolger bekommen?

Gar nicht. Wenn Sie sich die Situation im Obstbau anschauen: Brandenburg hatte in den vergangenen Jahren nur einen einzigen Lehrling im Obstbau. Die Berufsschulklassen im Westen bestehen zu 95 Prozent aus Betriebsnachfolgern, in Südtirol gibt es beispielsweise 300 Auszubildende. Wir haben nur ganz wenige solcher Betriebe. Und die Arbeitskräfte müssen so billig wie möglich sein. Die schlechte Bezahlung verhindert, dass sich deutsche Fachkräfte überhaupt für den Obstbau interessieren.

Im Gartenbausektor ist der Galabau die Wachstumsbranche, da wird auch gut Geld verdient – meist allerdings mit Beton, wie die Galabauer selbst sagen. Der Produktionsgartenbau liegt bei den Löhnen deutlich drunter. Für gutes Geld kriege ich gute Leute, muss dann aber auch einen guten Preis für die Produkte bekommen. Erst recht bei Bio.

Und Ihre Tochter, die in Berlin die Apfelgalerie aufgebaut hat? Hat sie Obstbau gelernt?

Nein, Caty hat Kulturwissenschaften studiert und vor 14 Jahren in Berlin den Laden aufgemacht. Ihre Schwester hat Landwirtschaft studiert, 2009 hier einen Betrieb gegründet und 2014 wieder aufgegeben. Sie hatte mit drei schlechten Jahren richtig Pech: einmal komplett verhagelt, einmal komplett erfroren und ein mal halb erfroren. Dann kam der Mindestlohn, und sie hat die Handbremse gezogen.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Und will nicht übernehmen?

Sie arbeitet jetzt beim Pflanzenschutzamt. Eine sichere Sache.

Warum ist man in Südtirol erfolgreicher als hierzulande?

Der Hauptgrund ist, dass die Betriebe hier in der Anfangszeit alle zu wenig Kapital hatten. Den Gegenentwurf sieht man in Werneuchen: Das ehemalige VEG Werneuchen wurde von Italienern gekauft. Die haben ihre Technologie und ausreichend Kapital mitgebracht und einen Betrieb mit dem gleichen Produktivitätsniveau wie im Stammbetrieb aufgebaut. Und wenn die Produktion erstmal auf einem niedrigeren Niveau eingefahren ist – wir hatten bekanntlich Dürre und Frost –, fehlt am Schluss das Geld bei den Investitionen.

In unserer Genossenschaft gibt es drei, vier gut aufgestellte Betriebe, die rechtzeitig investiert haben. Wenn wir weg sind, müsste aber wieder ein größerer, mit um die 50 Hektar dazukommen, damit die Genossenschaft gut wirtschaften kann. Ein Betrieb mit 40 bis 50 Hektar – das wäre eine Investition von rund drei Millionen. Wir werden das hier lösen, da sind wir dran. Aber es ist ja ein Grundproblem im Osten, die sogenannte Gerechtigkeitslücke: Die Alten scheiden aus, und das Vermögen bleibt in der Genossenschaft.

Und wenn ein obstbauferner Investor kommt?

Da würd‘ ich sagen: Prima!

Was könnte die Politik tun, um die Strukturen im Obstbau zu stärken?

Nicht viel, denke ich. Vielleicht sollte man den Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandels unterbinden. Aber generell? Wir haben starke Differenzen bei den Lebenshaltungskosten in Europa, aber Freizügigkeit für die Ware. Das Einzige, was helfen würde: einheitlicher Lohn, einheitliche soziale Bedingungen und eine einheitliche Bewertung der Lebensumstände in Europa. Das ist aber eigentlich nicht gewollt, weil die Industrie überall ihre Satelliten gebaut hat, ob in Polen oder in Rumänien. So kann sie auf dem Weltmarkt mithalten.

VW hat 400.000 Angestellte, davon sind 300.000 im Ausland – sie produzieren aber deutsche Autos. Wenn ich meine Erdbeeren von zehn Kilometer weiter aus Polen hole, sind es keine deutschen Erdbeeren mehr, selbst wenn ich selbst sie dort produziere. Ich denke, dieser Widerspruch wird bewusst in Kauf genommen, und ich wüsste nicht, wie man es volkswirtschaftlich anders lösen kann. Deutschland lebt nicht von der Landwirtschaft.

Warum haben Sie eigentlich alle diese Zahlen parat?

Ich bin Statistikfan. Zahlen sind hoch spannend: Wenn man sich zum Beispiel die Zeitreihe Wertschöpfung in der Landwirtschaft anschaut, sieht man einen über die Jahre deutlich steigenden Produktionswert, ebenso steigende Vorleistungen – und eine sinkende Bruttowertschöpfung. Das ist so deutlich, und darum ist mein Betriebsrückbau nur folgerichtig. Die Zahlen verfolge ich seit fast 30 Jahren. Offenbar kann oder will man dem nichts entgegensetzen.

Hat der Obstbau in Brandenburg noch eine Chance?

Eine Chance liegt in der Intensivierung – auch so ein verpöntes Wort. In Italien liegt der Ertrag bei 50 Tonnen pro Hektar, hier bei 30. Da ist Luft nach oben. Die Italiener zeigen, dass sie hier die gleichen Erträge hinkriegen. Aber man muss sehr viel investieren: Hagelnetze und Frostschutzberegnung.

In Südtirol hat man so etwas. Dazu noch eine Allgefahrenversicherung, deren Beiträge der Staat dort mit 80 Prozent bezuschusst. Die hohen Hektarumsätze machen Investitionen möglich, die über das Betriebsfondsprogramm der EU bezuschusst werden. Wenn viel Geld da ist, kommt wieder viel dazu. Außerdem gibt es ein Pauschalbesteuerungssystem pro Hektar – damit fällt viel Buchhaltung weg, die Zeit bindet.

Was machen Sie, wenn Sie kein Obstbauer mehr sind?

Wir fahren den Betrieb langsam runter, machen bestimmt noch 15 Jahre weiter – immer etwas weniger. Mir macht es ja auch Spaß. Den Beruf würde ich immer wieder wählen, wäre da nicht der Druck, der letztlich durch die Globalisierung kommt.

Am Freitagvormittag kam es in der Nähe von Plessa im Landkreis Elbe-Elster zu einem Waldbrand. Aktuell ist er nicht unter Kontrolle und breitet sich aus – mitten im Moorgebiet.

In der Nähe vom brandenburgischen Ort Plessa brennen 25 ha Wald. Der Waldbrand liegt inmitten eines Moorgebietes, das von Kiefern umgeben ist. Aufgrund der schlechten Erschließung der Moorflächen haben die Einsatzkräfte mit dem Aufbau von Riegelstellungen zur Brandbekämpfung begonnen.

Um 9:58 Uhr registrierten die Sensoren der Waldbrandfrüherkennung aus Eichholz und Hohenleipisch eine Rauchentwicklung nördlich von Plessa, die an die Zentrale in Wünsdorf gemeldet wurden. Bereits vier Minuten später, um 10:02 Uhr, konnte der Brandort in der Forstabteilung 4173 genau lokalisiert und die Regionalleitstelle der Feuerwehr in Cottbus informiert werden.

Waldbrand bei Plessa: Feuer weitet sich aus

Seit Freitag steht ein Moorgebiet im Landkreis Elbe-Elster in Flammen. Die Feuerwehr versucht, den Brand durch Wasserschneisen einzudämmen – doch inzwischen soll sich das Feuer auf rund 100 ha ausgeweitet haben. mehr

Um 10:05 Uhr wurden die Feuerwehren aus Hohenleipsch, Plessa, Kahla und Schraden alarmiert. Durch den auffrischenden Wind konnte sich das Feuer sehr schnell ausbreiten. Über die Regionalleitstelle wurde um 10:20 informiert, dass der Brand sich bereits auf einer Fläche von 10 ha ausgebreitet hat und noch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die ersteintreffenden Kräfte am Brandort forderten sofort weitere Einheiten nach. Um 11:09 Uhr erfolgte die Nachalarmierung von Feuerwehren aus Elsterwerda, Kraupa sowie Lauchhammer.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Mooriger Untergrund

Wegen des verwachsenen moorigen Untergrunds hatten die Wehren des Amtes Plessa und der Stadt Elsterwerda Mühe zu den einzelnen Brandherden vorzudringen. Daneben bestand für die Feuerwehrleute die Gefahr, von den Flammen ohne Rückzugsmöglichkeit eingeschlossen zu werden. Die Ursache des Brandes ist unklar. Es entsteht der Eindruck das Feuer sei an mehreren Stellen ausgebrochen. „Wir stehen vor einem Rätsel“, meint Revierförster Reiko Schröter aus Gorden. Erst zwei Tage vorher war ein ergiebiger Regenschauer über dem Gebiet nieder gegangen. Das im leichten Wind schnell trocknende Binsengras vom vorherigen Sommer habe erheblich an der Ausbreitung des Brandes beigetragen, so Schröter.

Nach aktuellen Informationen über die Regionalleitstelle hat sich die Brandfläche geteilt und umfasst inzwischen eine Fläche von ca. 25 ha. Eine genaue Flächenabgrenzung ist infolge der starken Rauchentwicklung nicht möglich. Damit ist dieser Brand der erste im Jahr 2020, der mit über 10 ha als Großschadensereignis gilt. mil

Neue Studie: Wolf kann fast überall lebenDer Wolf könnte weiter in Deutschland sesshaft werden. Was in Brandenburg Realität ist, zeigt eine Studie jetzt für ganz Deutschland: 700-1.400 Territorien á 200 km² sind die Prognose. Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg schätzt die Zahl als zu gering ein.

Seit in Deutschland wieder Wölfe leben, werden Informationen über sie gesammelt: Dank verschiedener Besenderungsprojekte wie Telemetrie werden Rückschlüsse auf die individuelle Raumnutzung von Wölfen gezogen. Das bundesweite Wolfsmonitorings zeigt seit dem Jahr 2000, wo sich Wolfsterritorien in Deutschland befinden. Mit den in Deutschland gewonnenen Daten wurden die Lebensräume (Habitate) von Wölfen charakterisiert und die Ergebnisse mithilfe der Habitatmodellierung auf Deutschland übertragen. So konnten die Gebiete identifiziert werden, die sich in Deutschland als Lebensräume für Wölfe potenziell eignen. In einem zweiten Schritt wurde die mögliche Anzahl und räumliche Verteilung von Wolfsterritorien in Deutschland abgeschätzt.

Studie im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz

Die Ergebnisse der Analyse würden verdeutlichen, dass Wölfe weite Teile der deutschen Landschaft in ihrer Vielfalt nutzen können. In Deutschland seien etwa 700 bis 1.400 Territorien von je etwa 200 km² mit geeignetem Lebensraum vorhanden, fanden die Wissenschaftler heraus. Urheber der Studie sind die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf (DBBW), das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW), die Technische Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin und das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (Wien). In Auftrag gegeben und veröffentlicht hat sie das Bundesamt für Naturschutz. „Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern den für das Wolfsmanagement zuständigen Behörden und Institutionen des Bundes und der Länder die notwendigen Informationen, um ihre Managementmaßnahmen vorausschauend anzupassen“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Urbaner Lebensraum: Wolf nicht an Wald gebunden

Gregor Beyer, Geschäftsführer des Forum Natur Brandenburg und engstens mit dem Thema Wolf vertraut, begrüßt, „dass sich zwischenzeitlich offenbar das von uns schon lange thematisiert Bewusstsein durchzusetzen scheint, wonach die mitteleuropäische Kulturlandschaft aus der Perspektive des Wolfes einen idealen Lebensraum darstellt. Das Gutachten räumt mit der irrigen Annahme auf, dass der Wolf als ,Tier der Wildnis‘ an Waldlebensräume gebunden wäre und beispielsweise den urbanen Verflechtungsraum meiden würde.“ Genau das Gegenteil sei der Fall und die Aussage, wonach „Wölfe als absolute Habitatgeneralisten potenziell die fast gesamte deutsche Landschaft in ihrer Vielfalt nutzen können“ leider absolut zutreffend.

Gleichwohl dürfe in diesem Kontext nicht vergessen werden, dass alle wildbiologischen Habitatmodelle der Vergangenheit mit immensen Fehlern behaftet waren. Es seien immer nur Modelle, die auf einer Reihe von Annahmen beruhen, so Beyer. „Deshalb halten wir die ermittelte Zahl von 700 bis 1400 Wolfsterritorien für Deutschland nach aller Wahrscheinlichkeit für unterschätzt.“ Gesichert sei bislang nur, dass der Wolfsbestand jedes Jahr mit rund 35 % wächst und im Kontext der Modellrechnung keine realistische Grenze nach oben erkennen lässt. 25.000 Wölfe in spätestens zehn Jahren seien mithin realistisch.

Forum Natur Brandenburg: Bestandsmanagement dringend nötig

Das aktuelle BfN-Skript (hier nachzulesen) verdeutliche in geradezu essenzieller Art und Weise, dass wir dringend unverzüglich zum aktiven Bestandsmanagement des Wolfes gelangen müssen, bekräftigt Beyer. Es sei gänzlich undenkbar, dass wir den deutschen Wolfsbestand, dessen Population sich längst im günstigen Erhaltungszustand befindet, bis an die Grenze der maximalen Territorienkapazität des Landes anwachsen lassen.

Wie Schwarz- und Rehwild, Waschbär und andere deutlich vor Augen führen, werde eine Bestandsreduktion umso schwieriger, wenn Territorien bereits am Rande der möglichen Lebensraumkapazität besetzt sind. „Wer nach diesem Habitatmodell den Gong immer noch nicht gehört hat, der handelt entweder unverantwortlich oder aber ihm sind die Interessen der in Deutschland tätigen Weidetierhierhalter – wie die Akzeptanz für den Wolf – schlichtweg egal.“

BraLa: Was wäre, wenn …

Eigentlich hätte jetzt die 30. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) stattgefunden. Corona grätschte dazwischen. Und BraLa-Themen bekommen nun in den sozialen Medien eine Bühne.

Erst 2019 war die BraLa mit neuem Termin und neuem Konzept mit speziellen Angeboten für Schüler, Auszubildende und Studenten gestartet. Durch den Wegfall des arbeitsfreien Himmelfahrt-Donnerstags richtete sich der „neue“ Donnerstag vor allem an Fachpublikum und Schüler verschiedener Altersstufen. Fachkreise fanden das gut, manch Händler war nicht sonderlich begeistert.

„Schade, aber eben auch richtig“

Das MAFZ-Gelände ist bisher geschlossen. Ob sich das ändert, hängt von den landespolitischen Entscheidungen der nächsten Tage ab.

Die Havellandwirte schreiben zum heute nicht stattfindenden BraLa-Eröffnungstag: „Die BraLa 2020 wäre traditionell in dieser Woche an einem Donnerstag eröffnet worden. Aber wie so Vieles, ist auch diese Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Schade, aber eben auch richtig. Was die Landwirte zu sagen haben, bahnt sich daher nun andere Wege. Nehmen wir Lars Schmidt aus Lietzow.

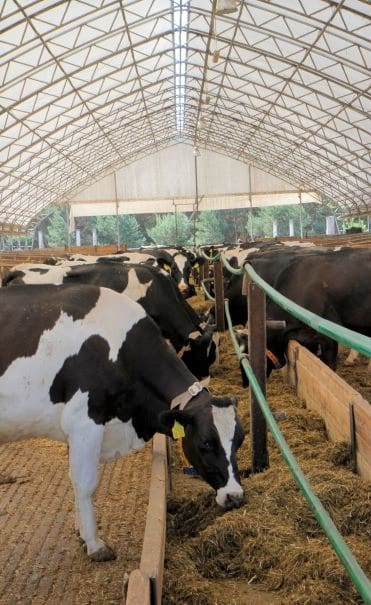

Das Motto des Brandenburger Milchbauern

Den Milchbauern aus Leidenschaft treibt die große Sorge um, dass niedrige Milchpreise, anhaltender Fachkräftemangel und eine Flut von Auflagen die grundsätzlich positiven Aussichten auf sein Berufsleben und das seiner Kolleginnen und Kollegen eintrüben könnte. „Ohne Kuhzunft keine Zukunft“ heißt sein persönliches Motto. Das selbstgewählte Motto besagt eben auch, dass es für Milchbauern schwieriger wird, die 30.000 Hektar naturnahes Grünland im Havelland wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften. Auf der BraLa hätte sich Lars Schmidt gern dazu ausgetauscht. Immerhin geht das jetzt über Facebook @havellandwirte.“ mil

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Virales Video: Mauerbienen einer Obstbäuerin

Die Wildbienen von Obstbäuerin Claudia Schernus aus Frankfurt (Oder) wurden durch einen Beitrag von „Bauer Willi“ von Tausenden bei ihrem Ausmarsch aus dem Lagerhaus bestaunt. Knapp drei Wochen später haben sie ihren Job im Obstbau fast erledigt.

Als ihre Gehörnten Mauerbienen am Gründonnerstag (9. April 2020) zu Tausenden aus dem Lagerhaus marschierten, zückte Claudia Schernus aus Frankfurt (Oder) ihr Handy und filmte. Auf der Internetseite von „Bauer Willi“ wurde die erstaunliche Szene tausendfach geklickt. In einem Begleitbrief der „Obstbäuerin“, als die sich die Frankfurterin in die Diskussionen einbringt, klärte sie ausführlich über die Umstände auf: kaputtes Kühlaggregat, verfrühter Schlupf wegen warmer Frühlingstage.

Bei unserem Kurzbesuch in der Pflaumenanlage im Frankfurter Ortsteil Markendorf kamen wir am 28. April erneut ins Staunen: Nur knapp drei Wochen später hatten die Mauerbienen schon fast alle Bambusröhren mit Lehm „zugemauert“. In ihnen wächst die nächste Generation gut versorgt heran. Und natürlich haben sie die Bestäubungsarbeit geleistet, für die Claudia Schernus die erste Generation im Winter 2018/19 angeschafft hatte: Sie habe nicht mehr nur auf die Imker angewiesen sein wollen, deren Verbände ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Glyphosat, fordern. Das Obstgut käme ohne nicht aus, und dass ihre Bienen wohlauf sind, würde man ja sehen, so Schernus.

Obstbau seit 25 Jahren

Mit ihrem Mann Thomas Bröcker betreibt die Frankfurterin seit über 25 Jahren Obstbau. Die letzte Saison brachte wegen der Spätfröste einen Totalausfall. Glücklicherweise sei ihr Antrag auf Frosthilfe bewilligt worden, so Schernus. In diesem Frühjahr habe es „nur“ die Aprikosen getroffen.

Brandenburger Obstbaubetriebe, denen erhebliche Schäden durch die Frostereignisse im vergangenen Jahr entstanden sind, können noch bis zum 20. Mai Anträge auf Beihilfen bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg einreichen. Im Falle der Genehmigung können bis zu 60 % der entstandenen finanziellen Schäden geltend gemacht werden.

Ausgleich für Schäden Obstbau seit 2019

Die Unterstützung für die Obstbauern hatte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel bereits Ende 2019 auf den Weg gebracht und dafür 3,1 Mio. Euro im Nachtragshaushalt des Landes angemeldet. Mit der Verabschiedung des Nachtragshaushalts konnte nun die Förderrichtlinie veröffentlicht werden. Fast die Hälfte der rund 60 Obstbaubetriebe im Land hatte nach den Frostereignissen im April und Mai 2019 massive Schäden und finanziellen Unterstützungsbedarf angezeigt. Je nach Betrieb waren zwischen 70 % und 100 % der Ernte ausgefallen.

Obst wird im Land hauptsächlich im Gebiet um Werneuchen sowie Frankfurt (Oder) und Markendorf, im Werderaner Raum und im südlichen Brandenburg angebaut. Frostschäden sind aber auch in Kulturen in der Prignitz und im Spreewald aufgetreten. Beim Obstanbau dominiert in Brandenburg der Apfel auf 900 ha, gefolgt von Süßkirschen auf 369 ha, Pflaumen und Zwetschen (114 ha), Sauerkirschen (83 ha) und Birnen (42 ha).

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr