Die Aussaat von Winterraps findet mehr und mehr mit Einzelkornablage statt. Doch es gibt viel zu beachten. Landwirt Toni Reincke und Rapsfachmann Rainer Kahl teilen ihre Erfahrungen mit.

Toni Reincke, Rainer Kahl, wie lange arbeitet Ihr schon zusammen? Wie habt Ihr Euch kennengelernt?

Toni: Ich mache aufgrund meiner Sortenversuche regelmäßig einen Feldkiektag. Das machen wir so zwei, drei Mal und gehen durch alle Sorten. Jedenfalls kam irgendwann Julia Freitag von DSV/ Rapool auf mich zu und meinte, da sie bei mir fünf Sorten stehen hätte, würde sie gern einen kleinen Feldtag bei mir veranstalten, und der Raps-Pabst Rainer Kahl käme auch. Tja, denn soll er mal kommen, hab ich gesagt. Ich hatte den Namen zwar schon mal vorher in der Bauernzeitung und bei Veranstaltungen gesehen, aber richtig kennengelernt haben wir uns erst in diesem Frühjahr hier auf dem Hof.

Rainer: Bei dem Feldtag hab ich Toni gelobt und gesagt, er hätte den zweitbesten Raps, den ich bis dahin in Mecklenburg Vorpommern gesehen hab. Der Raps von Toni war jedenfalls richtig wüchsig. Ich hab dann gefragt, wann er den gedrillt hat und bekam zur Antwort: Am 6. September. Da war ich kurz sprachlos, denn der Raps war wirklich richtig gut unterwegs. Und der Ertrag hat das am Ende mit fünfeinhalb bis sechs Tonnen eindeutig bestätigt. Wir haben schnell gemerkt, dass wir eine Wellenlänge haben.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Raps als ständiges Mitglied der Fruchtfolge

Toni, wie lange baust Du schon Raps an?

Toni: Ich hab den Betrieb 2002 von meinem Vater übernommen. Der hat als Wiedereinrichter 1990 den Betrieb gegründet, und solange bauen wir hier auch Raps an.

Du bist also Landwirt von Kindesbeinen an?

Toni: Dann wohl eher Gärtner. Meine Eltern hatten früher hinter dem Haus zwölf Frühbeete, in denen Gemüsepflanzen vorgezogen und dann im Frühjahr verkauft wurden. Dazu stand der ganze Garten voller Chrysanthemen. Da mussten wir Kinder beizeiten mit ran. Gelernt habe ich dann später als Schweißer auf der Neptun-Werft. Bis zur Wende habe ich sechs Jahre als LPG-Schlosser gearbeitet.

Nach der Wende hab ich noch ein paar Jahre im Stahlbau gearbeitet und bin dann in den Landwirtschaftsbetrieb mit eingestiegen. Es folgte die Umschulung zum Landwirt und der staatlich geprüfte Wirtschafter. Und nachdem mich meine Lehrer damals fragten, ob ich auch den Landwirtschaftsmeister machen möchte, habe ich den auch noch drangehangen. 2001 war ich damit fertig und hab 2002 den Betrieb übernommen.

Seit 20 Jahren pfluglos

Als Thema Deiner Meisterarbeit hast Du Dir bereits den Boden erwählt, richtig?

Toni: So war das. Es ging um Vergleiche von pflugloser Bestellung, Mulchsaat und klassischer Bearbeitung in Zuckerrüben. Als Mentor habe ich mir seinerzeit Dr. Neubauer von der Landesforschung in Gülzow gesucht. Er hat sich seit der Wende intensiv mit pflugloser Bewirtschaftung beschäftigt. Wir haben während meiner Meisterschule viel zusammen ausprobiert auf meinen Flächen. Er hat mir damals auch gesagt: „Herr Reincke, unterhalb von 20 Zentimetern haben Sie nichts verloren. Dafür gibt es Bodenleben und Pflanzenwurzeln, die dort für Lockerung sorgen.“

Du hast also von Anfang an pfluglos gearbeitet?

Toni: 2002 hab ich einen Grubber und eine DSD-4-Mulchsaatdrille ohne Kreiselegge von Horsch gekauft. Das war der Moment, in dem mein Vater mich enterben wollte. Er war überzeugt, dass wir ab sofort unter der Brücke schlafen müssen. Bis dahin haben wir nämlich mit zwei Pflügen, einer Kreiselegge und einer Amazone-Drille gearbeitet.

Wie ging die Geschichte aus? Die Hofnachfolge wurde ja offensichtlich nicht zurückgenommen.

Toni: Ganz einfach. Versuch macht klug. Wir haben in jeder Kultur jeweils einen Schlag mittig geteilt, und auf der einen Hälfte haben wir es so gemacht, wie mein Vater es wollte. Die andere Hälfte habe ich nach meiner Vorstellung bearbeitet, also Scheibenegge, Grubberstrich und dann eingedrillt. Mancher ist danach noch über den Acker gefahren, weil man der Meinung war, der wäre noch gar nicht bestellt. Man kannte das hier einfach noch nicht.

Als es dann ans Ernten ging, bin ich mit dem Drescher jeweils soweit gefahren, bis die Rundumleuchte anging, auf der Variante meines Vaters fast bis zum anderen Ende vom Schlag. Auf meiner Hälfte war die Leuchte schon in der Schlagmitte an. Das hat ihn überzeugt. Später stand er dann oft auf der Haustreppe, wenn Kundschaft oder Vertreter kamen, hat den Hosenträger schnipsen lassen und nur gesagt: „Wir pflügen nicht mehr. Wir machen jetzt alles pfluglos.“

Also wird auf Deinem Betrieb seit 20 Jahren pfluglos gearbeitet?

Toni: Pfluglos und niemals tiefer als 20 Zentimeter

Kompost als Dünger

Die Maschinen sind seitdem dieselben geblieben?

Toni: Den Horschgrubber hab ich noch, und die Drille ist auch noch da. 2004 kam noch ein Miststreuer dazu, mit dem wir Kompost streuen. Wir düngen Kompost zu Zuckerrüben und zu Körnermais. Den haben wir seit 2018 im Anbau. Der Kompost kommt im Frühjahr auf die Zwischenfrucht. Im Herbst streuen wir auch noch auf die Gerstenstoppeln zum Raps.

Woher beziehst Du den Kompost?

Toni: Sagen wir mal so, seit 2002 habe ich keinen Kali-Phosphor-Mischdünger mehr gekauft. Kompost hat im Verhältnis einen geringeren P-Gehalt, weshalb wir im Getreide mit 150 Kilo pro Hektar DAP ergänzt haben. Kalk wird auch regelmäßig gestreut.

wird Schneckenkorn

mitgeführt. (c) Toni Reincke

den Andruckrollen ausgebracht und kann wirken. (c) Toni Reincke

und Unterfußdüngung. (c) Toni Reincke

Einzelkornsaat Raps: Erste Anfänge

Nun zum Raps. Seit wann drillst Du ihn in Einzelkornsaat?

Toni: Seit 2019, und Schuld hat der Körnermais. Wegen ihm habe ich in dem Jahr nämlich eine Tempo von Väderstad gekauft. Eigentlich wollte ich das mit meinem Lohnunternehmer realisieren, aber das hat nicht geklappt. Und so bin ich am Ende selbst zum Lohnunternehmer geworden, denn mit meinen damals 13 Hektar Zuckerrüben und 15 Hektar Körnermais hätte sich die Drille niemals vernünftig finanzieren lassen. Also hab ich mir erst ein Angebot für die Drille machen lassen und bin dann losgegangen und hab Kunden gesucht.

Laut Kalkulation muss die Maschine nämlich 450 bis 500 Hektar im Jahr machen. Über eine längerfristige Vereinbarung mit meinem Nachbarn, der Agrarproduktion Stäbelow GmbH, haben wir das realisiert. Der Betrieb kann sich jetzt voll auf die Grassilage konzentrieren, während ich in dieser Zeit den kompletten Silomais drille. Das ist eine wertvolle Partnerschaft, auf die wir zurecht stolz sind.

2019 ging es mit der Einzelkornsaat im Raps los. Wie waren die ersten Erfahrungen?

Toni: Tja, das ging so weiter, wie es im Mais angefangen hat. Es hat sich ziemlich schnell unter den Saatgutvertretern rumgesprochen, dass ich eine Einzelkornmaschine am Start habe. Ruckzuck hatte ich Saatgutproben von 16 Sorten am Hof und hab gleich einen kompletten Schlag zur Demofläche gemacht. Das entwickelt sich immer weiter. Zu dieser Aussaat sind es schon 23 Sorten, die ich anbaue.

Die ersten Empfehlungen lauteten damals 25 Körner pro Quadratmeter, aber ich habe mit 35 Körnern angefangen, um den Erdflohfraß abzupuffern. Für den Vergleich haben wir auch noch eine Fläche mit der Horsch DSD 4 bestellt, klassisch sozusagen mit 45 Körnern pro Quadratmeter.

Einzelkornsaat bingt deutlichen Mehrertrag

Wie war der Vergleich? Gab es deutliche Unterschiede?

Toni: Wir haben gedroschen und ausgewertet, und siehe da, es waren fünf Doppelzentner Mehrertrag in der Einzelkornsaat. Da brauchte ich nicht mehr lange zu überlegen. 2020 haben wir uns getraut und haben 30 Körner pro Quadratmeter ausgedrillt. Dabei sind wir geblieben und schaffen so immer einen Mehrertrag im Vergleich zum Durchschnitt hier in der Region. 2022 haben wir zwischen fünfeinhalb und sechs Tonnen geerntet.

Rainer: Du drillst aber auch immer normal bis spät, nie früh, oder?

Toni: Wir drillen immer spät, denn ich bin auch einer, der immer spät drischt. In diesem Jahr habe ich auch erst allen Weizen gedroschen und bin dann gemächlich in den Raps gezogen.

Rainer: Das funktioniert bei Dir aber auch sehr gut mit dem Standraum der Einzelpflanzen, weil sie nicht schon im Herbst zum Überwachsen angeregt werden. Wer nämlich Einzelkornsaat macht und haut am 15. August 30 Körner in die Erde, erzeugt automatisch Probleme. Es ist die Kombination aus Saattermin und Saatstärke, die an diesem Standort super funktionieren.

Ist die Einzelkornsaat also in jedem Fall die bessere Wahl?

Rainer: Das kann man nicht pauschal behaupten. Bei extremen Spätsaaten muss man im allgemeinen die Saatstärken erhöhen. Genauso, wenn man unter schlechten, zu rauen Saatbettbedingungen oder auf schlechten Standorten drillt. Bei der Einzelkornsaat hätte das zur Folge, dass die Pflanzen in der Reihe viel zu dicht stehen und sich nur schwach entwickeln.

Unter schlechten Saatbedingungen und auf Sandstandorten funktioniert Einzelkornsaat bisher nur schlecht, weil die Reihenweiten der Maschinen zu groß sind. Auf Sandböden würde ich eine Reihenweite von 33 oder vielleicht sogar nur 25 cm besser finden. Dann könnte ich die Saatstärke viel variabler gestalten, je nach Saatzeit oder Saatbedingungen.

Einzelkornsaat oder konventionell: Der Standort bestimmt

Wie sieht es mit der Entwicklung in Sachen Drillmaschinen aus? Wird mit dem Problem umgegangen?

Rainer: Die Technik geht dahin, dass auch die herkömmlichen Drillmaschinen mit engeren Reihenabständen eine einzelkornsaatähnliche Saatgutablage und -einbettung hinbekommen. Aus meiner Sicht bleiben die leichten Standorte, wie zum Beispiel in Brandenburg problematisch. Dort ist es im Frühjahr oft so, dass die Pflanzen explosionsartig in die Vegetation starten und sich schnell strecken. Dort bildet eine Pflanze einen Haupttrieb und vielleicht noch drei Nebentriebe aus. Diese schwachen Pflanzen stehen dann in der Reihe, und zwischen den Reihen knallt die Sonne und pfeift der Wind hindurch. Deshalb müssten hier die Reihenweiten geringer und die Körnerzahlen höher, zwischen 35 und 45 Körnern sein, um die nötige Bestandesdichte zu realisieren.

Wer also mit Einzelkornsaat anfangen will, muss viel versuchen und probieren, um die optimale Kombination für den eigenen Standort zu finden?

Rainer: Vor allem muss man auch die Grenzen kennen und akzeptieren. So wird sich vielleicht auf den ganz leichten Standorten doch eher die konventionelle Saattechnik besser eignen.

Toni: Ich arbeite ja mit der Tempo mit Unterfußdüngung. Die bringe ich jetzt zu Zuckerrüben, Mais und Raps auch aus. Der Raps bekommt bei mir 40 Kilo Stickstoff und 40 Kilo frischen Phosphor. Damit wächst er gleich los. Auch die Sorte spielt bei Einzelkornsaat eine Rolle. Die Sorten verzweigen sich unterschiedlich, und wir brauchen eben Sorten, die sich über die gesamte Stängellänge verzweigen.

Seitentriebe machen den Unterschied

Wird die Eignung zur Einzelkornsaat auch züchterisch bearbeitet?

Rainer: Die Züchtung liefert die verschiedensten Typen. Diese müssen zum einen in der Wertprüfung erfolgreich sein. Zum anderen schaut das Züchterauge auf jeden Fall auch auf die phänotypischen Merkmale wie das Verzweigungsbild. Da gibt es Typen, die gefallen und welche, die von vornherein ausgeschlossen werden. Für die Einzelkornsaat müssen sie eine gewisse Größe besitzen und vor allem in die Breite gehen. Die reine Länge sagt dabei noch nichts. Erst die Anzahl und Verteilung der Seitentriebe macht den Unterschied. Eine erfolgreiche Sorte muss sich die Zwischenräume erarbeiten und den Bestand dicht ziehen.

Welchen Stellenwert haben denn solche Demoversuche wie der von Toni für Dich?

Rainer: Wir schauen uns solche Sortendemos gern an, da sie die LSV-Ergebnisse um wichtige Praxisbeobachtungen an vielen Standorten erweitern. Hier stehen wieder 23 Sorten nebeneinander. Da gibt es auch Ergebnisse, die in etwa von relativ 90 bis 110 liegen. Landwirte schauen natürlich auf das obere Leistungsdrittel. 2022 hat hier unsere Sorte Daktari gewonnen. Das hat uns natürlich sehr gefreut.

Auf jeden Fall können wir damit unseren Eindruck aus dem Zuchtgarten und Offizialversuchen ergänzen. Man wundert sich aber manchmal, wie sehr das auseinanderliegen kann. Das sind die Standorteffekte. Aber gerade die sind für Praktiker entscheidend. Wir beobachten oft Sorten, die in den Versuchen eher unscheinbar sind, aber am Ende in den Ergebnissen absolut überzeugen und so auch manche „Krachersorte“ hinter sich lassen.

Die Sorten im Mittelfeld sind vielleicht „langweiliger“, aber die Extremen sind auch gern mal an der Abbruchkante. Die Sorten in der Mitte haben hingegen in jede Richtung einen Puffer. Sie können in der Summe oft das, was an Stress entsteht, am besten abfangen. Extrem späte Sorten brauchen einen geduldigen Landwirt. Extrem frühreife Sorten werden oft nur so früh reif, weil sie zum Beispiel Verticillium haben. Das kann in schlechten Jahren einen riesige Verlust bedeuten. Deshalb würde ich bei der Sortenwahl den Schwerpunkt auf hohe Ertragsleistungen und hohe Ertragssicherheit legen. Extreme Typen können das Sortenportfolio aber sinnvoll ergänzen.

Schotenpakete und Seitentriebe beachten

Wie sah es in diesem Jahr aus?

Rainer: 2022 waren alle Sorten gut. Die Krankheiten waren zwar alle da, aber zu spät, um noch in den Ertrag eingreifen zu können. Zur aktuellen Aussaat sieht es dagegen ganz anders aus. Bei Trockenheit ist noch nicht viel passiert. Aber die Frühsaaten, die Gewitterniederschläge abbekommen haben, können sich bereits erste Krankheiten eingefangen haben. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Bestände 2023 Probleme bekommen.

Toni: Bei der Einzelkornsaat ist es aus meiner Sicht absolut wichtig, sich vor der Ernte nochmal die Schotenpakete der Sorten anzugucken. Deshalb haben wir vor der Ernte einen Feldkiek veranstaltet. Die ganzen Sorten wurden am Vorgewende freigemäht, sodass man unten die 45er-Reihe und nach oben dann die jeweilige Verzweigung und das Schotenpaket betrachten konnte. Das ist für mich ein Bild, das man unbedingt sehen muss. Gleichzeitig kann man auch die Stoppelgesundheit bewerten.

Einzelkornsaat Raps Tipps- Ein Fazit

Das Fazit könnte also lauten, dass Einzelkornsaat im Raps die bessere Wahl ist, richtig?

Toni: Aus meiner Sicht ist mit Einzelkornsaat im Raps ein deutlicher Ertragsfortschritt zu erzielen. Man muss es bloß richtig machen. An meinem Standort in Mecklenburg hatten wir zum Beispiel in den letzten drei Jahren Ende August immer Starkregenereig nisse. Meine Devise lautet: Den Raps drillt man nach dem Regen, nicht davor.

Im letzten Jahr fielen zum Beispiel hier Ende August 45 Liter. Auch am 3. und 4. September konnte man eigentlich noch nicht vernünftig auf dem Acker fahren. Viele haben trotzdem schon gedrillt. Eigentlich sollte man sich in so einer Situation erstmal einen Spaten nehmen und in den Boden gucken. Ich wirtschafte hier auf 40 bis 50 Bodenpunkten, und da weiß ich, wie ich mit dem Boden umzugehen hab.

Deshalb bin ich 2021 auch erst am 6. September mit der Drille und (immer) Zwillingsreifen gestartet. Also wenn sich in der WetterApp ein Regenereignis ankündigt, ist es besser, erstmal die Füße stillzuhalten und den Regen abzuwarten. Unbedingt empfehlen würde ich, wenn man mit der Einzelkornsaat spät kommt, eine Unterfußdüngung auszubringen.

Rainer: Es muss nicht zwingend die Einzelkornsaat sein, wenn du weißt, wann du deinen Boden rückverfestigen musst oder wann besser nicht. Es ist eher die Saatgutdosierung und die Ablage, die entscheiden. Hier reicht mir eine 95-prozentige Präzision. Die Technik, die das ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erlaubt, ist die, die du eigentlich brauchst. Schlagkraft muss da sein, und sie muss gut sein. Für mich gehen viele mit den Saatstärken noch zu weit runter. So haben sie keinen Puffer mehr, falls zum Beispiel der Erdfloh zuschlägt.

Toni: Jedes Jahr ist anders. Aber du musst als Landwirt dein wichtigstes Gut, deinen Boden im Griff haben. Ackerbauliche Fähigkeiten bestehen nun mal aus mehr als Stickstoff und blauem Eisen.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Da sie die LSV-Ergebnisse und Eindrücke aus den Zuchtgärten um standortbezogene Beobachtungen erweitern, sind regionale Sortendemos sehr wichtig. Wir besuchten Toni Reincke, der verschiedene Kulturen testet.

Der Raps hatte 2023 einiges auszuhalten. Fast zu 100 % Schädlingsbefall mit Großem Rapsstängelrüssler und Geflecktem Kohltriebrüssler waren zu finden. Dieses massive Auftreten der Schädlinge beschleunigte den Krankheitsbefall mit Verticillium stark. Auch Landwirt Toni Reincke aus Stäbelow bei Rostock hatte in diesem Jahr mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Seit 1990 steht in seinem Betrieb Raps.

Seit 20 Jahren wirtschaftet er pfluglos. 2019 schaffte er eine Einzelkornsämaschine von Väderstad an. Mit der Tempo drillt er seitdem Mais und Raps (Bauernzeitung 36/2022, S. 26/29). Die Einzelkorndrille war auch ein Hauptgrund, warum Toni Reincke anfing, Demoversuche für verschiedene Kulturen anzulegen. Viele Züchterhäuser wollten ihre Sorten in der Region in Einzelkornsaat ausprobieren. Und so standen in seinem Rapsversuch in der vergangenen Saison wieder 23 Sorten.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Einzelkornsaat Raps Sorten: Züchtung entscheidend

Die Züchtung liefert die verschiedensten Sortentypen. Diese müssen zum einen in der Wertprüfung erfolgreich sein. Zum anderen schaut das Züchterauge auf die phänotypischen Merkmale. Da gibt es Typen, die gefallen und welche, die von vornherein ausgeschlossen werden.

Für die Einzelkornsaat müssen sie eine gewisse Größe besitzen und vor allem in die Breite gehen. Die reine Länge sagt dabei noch nichts. Den Unterschied macht erst die Anzahl und Verteilung der Seitentriebe aus. Will eine Sorte erfolgreich sein, muss sie sich die Zwischenräume erarbeiten und den Bestand schließen.

Sortendemos, wie die von Toni Reincke, sind bei Praktikern und Züchtern beliebt, da sie die LSV-Ergebnisse und Eindrücke aus den Zuchtgärten um wichtige, standortbezogene Beobachtungen erweitern. Da gibt es Ertragsergebnisse, die zwischen relativ 90 bis 114 liegen. Gerade aus Sicht der Landwirte erscheint es oft verwunderlich, wie sehr LSV-Ergebnisse und Ergebnisse aus Sortendemos auseinanderliegen können. Das liegt meist an den Standorteffekten. Aber gerade die sind für Praktiker oft entscheidend.

Sorten, die in den Versuchen eher unscheinbar sind, überzeugen oft am Ende in den Ergebnissen und lassen so auch manche „Krachersorte“ hinter sich. Sorten im Mittelfeld sind vielleicht langweiliger, haben aber auch in jede Richtung einen Puffer. Sie können in der Summe oft das, was an Stress entsteht, am besten abfangen. Extrem späte Sorten brauchen einen geduldigen Landwirt. Extrem frühreife Sorten werden oft nur so früh reif, weil sie zum Beispiel Verticillium haben. Das kann in schlechten Jahren einen riesigen Verlust bedeuten.

Wetter und Schädlinge sorgten für Verluste

Verluste prägten die Rapssaison 2023. Zur Ernte sah man oft fast keine grünen Stoppeln mehr. Auch in Sorten mit guter Platzfestigkeit waren unter dem stehenden Raps oft viele Ausfallkörner aufgelaufen. Einige Sorten gingen auch deutlich stärker ins Lager. Die Schuld lag dabei in der Hauptsache beim Wetter. Toni Reincke konnte mehrfach in der Saison Käfer nicht zum nötigen Zeitpunkt bekämpfen, da Wind und Regen dies nicht zuließen.

Anders als in anderen Jahren mit Erträgen deutlich über fünf Tonnen pro Hektar pendelte sich der Ertrag 2023 um 30 dt/ha ein. Die Sortendemo lag ertraglich über dem Schnitt der Fläche. Insgesamt war der Raps sehr kurz, die längsten Sorten gerade mal brusthoch. Nach Einschätzung der Experten waren es in diesem Jahr vor allem die längsten und spätesten Sorten oft weit vorn. Diese sind aber bei Landwirten meist unbeliebt. Sie wollen keine späten Sorten, die sich schlecht dreschen lassen.

Raps: Erträge unter dem Durchschnitt

Der absolute Durchschnittsertrag der Sortendemo von Landwirt Reincke war mit 33,36 dt/ha im Vergleich des langjährigen Mittels relativ bescheiden. Angesichts des Stresses, unter dem der Bestand litt, war er aber immer noch ganz passabel. Anhand der Bilder lässt sich erahnen, dass der Schädlingsdruck mit Großem Rapsstängelrüssler und Geflecktem Kohltriebrüssler sehr hoch war. Eine Behandlung war trotz des hohen Befalls Mitte März aufgrund der Witterung nicht möglich. Das hat deutlich Ertrag gekostet.

Noch einmal: In dieser Saison war vielerorts der enorm hohe Schädlingsbefall einer der Hauptgründe für die schwachen Rapserträge. Hinzu kommt, dass die Frühjahrswitterung (kalter März und April) den Raps oft nicht hat wachsen lassen. Deshalb blieben alle Sorten relativ kurz. Im Bereich der Krankheiten war sicherlich Cylindrosporium im Frühjahr vorhanden, aber nach Meinung der Experten nicht oder nur kaum ertraglich relevant. Mit Abstand die wichtigste Krankheit in diesem Jahr war wie so oft Verticillium.

Ausfallraps durch kranke Pflanzen

Die Kombination aus Witterung, Schädlingen und Krankheiten hatten die Bestände gestresst. Daher waren die Ausfallverluste vor Ernte in diesem Jahr auch so außergewöhnlich hoch. Bestätigt wurde das vielerorts durch einen grünen Teppich unter dem Bestand. Viele Ausfallrapspflanzen waren zum Zeitpunkt der Ernte des Schotenpaketes oberhalb schon ziemlich groß. Das bedeutet, dass die ersten Samen bereits sehr früh ausgefallen sein mussten.

Das lag wohl in erster Linie an den kranken Pflanzen. Ein weiteres deutliches Anzeichen, dafür, dass ziemlich früh Stress geherrscht haben muss, sind die Ölgehalte, die mit circa 41 % relativ niedrig ausgefallen sind. Die eigentlichen Ausfallverluste direkt vor und während der Ernte waren dann vermutlich gar nicht mehr so hoch. Landwirt Reincke bestätigte, dass die noch vorhandenen Schoten kurz vor dem Drusch noch sehr gut aussahen.

Allerdings musste man im Schotenpaket und in der Standfestigkeit der Sorten stark differenzieren. Einige der Sorten im Demoversuch werben mit Schotenplatzfestigkeit,. Laut der Ergebnisse (Tab.) lag aber andere Genetik vorn. Außerdem lagen auch nicht unbedingt die Sorten mit der spätesten Reife vorn.

Einzelkornsaat Raps Sortendemos – Ein Fazit

In der Saison 2023 wurde dem Raps einiges abverlangt. Frost, Kälte, Dürre sowie Verticillium und Rüssler hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Ernte der Sortendemo von Landwirt Toni Reincke erfolgte vom 25. bis 28. August. Sie wurde von Niederschlägen erst verzögert und mehrfach unterbrochen. Die Erträge waren deshalb nur unterdurchschnittlich. Insgesamt lagen 2023 die Sorten vorn, die in Summe mit den verschiedenen biotischen und abiotischen Stressfaktoren am besten zurechtgekommen sind.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

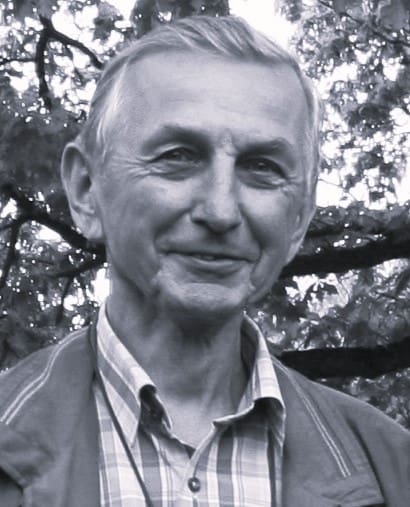

Die Familie, Freunde und Wegbegleiter nehmen Abschied von Dr. Gerhard Kramer. Mit ihm verliert die Tierzucht einen visionär, welcher Praxis und Wissenschaft hervorragend vereinen konnte. Dr. Gerhard Kramer verstarb am 08. Dezember 2023 in seiner Heimat Beilrode in Sachsen.

Von Ernst-Jürgen Lode, Woldegk und Fritz Fleege, Oranienburg

Gerhard Kramer wurde am 11. März 1931 in einer Kaufmannsfamilie geboren. Er erlebte in seiner Kindheit und Jugend den Nationalsozialismus, den Krieg und auch die Besatzungszeit in allen Schattierungen. 1949 machte er sein Abitur in Torgau. Mit der Lehre legte er noch die Gehilfen- und Körmeisterprüfung für Bienen ab. 1951 begann sein Studium für Landwirtschaft an der Universität Leipzig. Seine Diplomarbeit schrieb er über Bienenkunde.

Anschließend war sein Weg in die Praxis vorgezeichnet als Tierzuchtleiter und stellvertretender Direktor des Tierzuchtgutes Herzberg-Woeten im Bezirk Schwerin. Dort sorgte er für Spitzenleistungen in der Herdbuchzucht aller Großtierarten bis hin zur Kaltblutzucht und für eine umfangreiche Lehrlingsausbildung.

Familiäre Gründe führten ihn 1968 zurück nach Beilrode. Im nahegelegenen Tierzuchtgut Köllitsch wurde er in die Leitungsspitze berufen. Ehrgeizig legte er 1960 das Tierzuchtleiterexamen in Berlin ab und promovierte 1963 in Leipzig zum Dr. agr. mit einer Arbeit über die Gänsezucht. Mit Energie und tatkräftiger Unterstützung seiner Mitarbeiter gelang es ihm, in Köllitsch in wenigen Jahren Rinder-, Schweine- und Schafbestände zu Spitzenzuchten zu entwickeln.

Die besten Tiere zeigte Köllitsch in den alljährlichen Ausstellungen der agra in Leipzig. Besucher aus dem In- und Ausland wechselten sich auf dem Tierzuchtgut regelmäßig ab. Für die Europäische Vereinigung der Tierzucht (EVT) war Köllitsch ein anerkannter Exkursionspunkt.

Ein Leben geprägt von Engagement

In der Wendezeit 1989/1990 zeigte Gerhard Kramer seine Fähigkeiten im gesellschaftlichen Bereich. Er kämpfte für die Erhaltung des Betriebes bei der Treuhand. Viele unangenehme Dinge waren damit verbunden, Abwicklungen, Entlassungen und persönliche Zweifel. Es musste in völlig neuen Dimensionen gedacht und viel improvisiert werden. 1992 wurde Köllitsch Teil der Landesanstalt für Landwirtschaft des Sächsischen Staatsministeriums.

Mit dem Lehr- und Versuchsgut Köllitsch ging es gut voran. 1996 wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Auch danach war seine Meinung überall gefragt, in Vorständen und Vereinen, so im Sächsischen Schweine- und Rinderzuchtverein oder im Heimatverein. Bei der Restaurierung der Holländermühle und bei Chorkonzerten war seine Stimme gehört, ebenso wie bei der Wiederherrichtung der alten Hollandkirche in Beilrode. Wen wundert‘s, die Gemeinde Beilrode verlieh ihm dann 2021 die Ehrenbürgerwürde, die höchste Auszeichnung, die eine Kommune vergeben kann.

Auszeichnungen in Anerkennung seiner Leistungen in der Tierzucht und angewandten Genetik gehörten zu seinem beruflichen Wirken. Die DDR zeichnete ihn als „Verdienter Züchter“ und die Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) 1996 in Würdigung seiner herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der praktischen Züchtung sowie für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis mit der Adolf-Koppe-Nadel aus.

Dr. Gerhard Kramer: Bedeutender Netzwerker der Tierzucht

Kontakte, Gespräche, immer in Kommunikation um Lösungen und Entscheidungen bleiben, auch die Begleitung von Freunden, das waren Wesenszüge seines Lebens. Sich treffen, ob auf Schauen, in Betrieben oder Reisen mit Freunden, ehemaligen Tierzuchtleitern sowie praktizierenden Landwirten und Tierzüchtern – heute netzwerken genannt –, war ihm wichtig. So organisierte er ab 2001 Fachreisen zu den europäischen Nachbarländern Ungarn, Polen, Frankreich, Dänemark, Schweden, Italien, England, Tschechien, Holland, Irland, Spanien, Schweiz und Österreich, Litauen sowie nach Lettland, Estland, Kroatien und Slowenien.

Es wurden lokale und gemeinsame Probleme diskutiert und auch wirtschaftliche Verbindungen gepflegt. Hervorragende Betriebe lernten die Teilnehmer kennen und so manches exzellente Tier wurde bestaunt. Die Bauernzeitung berichtete umfassend darüber. Die letzte Reise, die er organisierte, fand im Sommer 2022 zur Holsteinschau nach Verden statt. Am 8. Dezember 2023 verstarb Dr. Gerhard Kramer in Beilrode. Mit ihm verlieren wir einen der bedeutendsten Tierzüchter, der Praxis und Wissenschaft ideal verbinden konnte. Wir nehmen Abschied von einem Freund, den wir vermissen werden, der in unseren Erinnerungen und Gesprächen weiterleben wird.

Auch interessant

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) empfiehlt auf Basis ihrer jährlichen Untersuchung, Fische aus der Elbe nur in Maßen zu verzehren. Die Schadstoff-Werte im Fluss sinken seit Jahren, sind jedoch immer noch zu hoch in einigen Fischen.

Ihre Innereien sollte man gänzlich vom Speiseplan fernhalten: Elb-Fische sind zwar immer weniger mit Schadstoffen belastet, dennoch bleibt es ratsam, den monatlichen Verzehr zu begrenzen. Das empfiehlt das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Grundlage seiner jährlich stattfindenden Untersuchungen. Laut der jetzt ausgewerteten Probenahme von 100 Fischen aus der Elbe ist der Anteil schadstoffbelasteter Fische von 16 auf 13 Prozent gesunken. Damit setze sich der positive Trend der Vorjahre fort, heißt es.

Schadstoffe im Fluss: Diese Fische sind mit Quecksilber belastet

Fünf Fische überschritten den Höchstwert für Polychlorierte Biphenyle (PCB). Acht Fische, vor allem Rapfen, wiesen unzulässig hohe Quecksilberwerte auf. Verzehrt werden sollten pro Person und Monat nicht mehr als zwei Kilogramm von kleinen oder mittleren Elbfischen. Räuberische Fischarten oder Arten mit bodenorientierter Ernährung weisen höhere Schadstoffgehalte als Freiwasserarten auf. Große Rapfen, Zander, Barben, Bleie, Welse und Döbel sollten daher nur gelegentlich verzehrt werden. (red)

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Dass der Ausbau von Windrädern Konflikte mit der Bevölkerung in ländlichen Gebieten provoziert, ist hinlänglich bekannt. Zielkonflikte bei der Energiewende gibt es aber auch mit dem Naturschutz, wie eine neue Untersuchung zeigt.

So kommen an Windenergie-Anlagen nicht nur viele Fledermäuse zu Tode – die Anlagen verdrängen auch einige Arten weiträumig aus ihren Lebensräumen. Wenn die Turbinen bei relativ hohen Windgeschwindigkeiten in Betrieb sind, sinkt die Aktivität von Fledermausarten, die in strukturdichten Habitaten wie Wäldern jagen, im Umkreis von 80 bis 450 m um die Anlage um fast 80 %. So lautet das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung von Forschern des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und der Philipps-Universität Marburg.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Fledermäuse und Windräder im Wald: Artensterben und Langzeitfolgen

Viele heimische Fledermausarten wie das Große Mausohr (Myotis myotis) leben und jagen in Wäldern und seien daher vom Windenergieausbau in oder nahe Wäldern potenziell betroffen. Das betreffe nicht nur das unmittelbare Risiko der Kollision mit den Rotoren, sondern habe eben auch indirekte negative Auswirkungen auf diese Arten. Die Rotorbewegungen der Windenergieanlagen erzeugten neben sogenannten Wirbelschleppen auch Lärm. Beide Faktoren könnten sich über mehrere Hundert Meter auf Fledermäuse auswirken.

Wenn Waldfledermäuse Geräuschemissionen an den Windenergieanlagen vermeiden, verlieren sie weiträumig wertvollen Lebensraum. Weil der Ausbau der erneuerbaren Energien insbesondere bei der Windkraft boome, habe ein Ringen um weitere geeignete und rarer werdende Standorte begonnen. In diesem Zuge rückten als Standorte nun auch Wälder in den Fokus.

Um mögliche ökologische Langzeitfolgen für Fledermausbestände durch Windenergieanlagen in Waldgebieten minimal zu halten, sollten Windenergieanlagen nur in strukturarmen und somit fledermausarmen Wirtschaftswäldern aufgestellt werden, empfehlen die Wissenschaftler. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, die Auswirkungen von Lärmemissionen an den Windenergieanlagen auf Fledermäuse genauer zu untersuchen. (red)

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Idylle vom harmonischen Leben auf dem Land – ist sie nur Traum oder Realität? Wen begrüßt man mit Kopfnicken, wen mit Namen, und mit wem entwickelt sich ein Gespräch? Was diese Fragen mit Frieden, Landleben und Zusammenhalt zu tun haben, erklärt Prof. Dr. Claudia Neu in einem Interview.

Das Interview führte Carina Gräschke

Frau Professor Neu, was bedeutet Frieden für Sie?

Als Kind der Nachkriegszeit, das in den 1970er-Jahren aufgewachsen ist, war in meinem Alltag kaum etwas anderes als Frieden, Demokratie und Wohlstand vorstellbar, andererseits bin ich noch sehr geprägt von den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern von Krieg und Vertreibung.

Hat sich Ihr Blick durch den Krieg in der Ukraine verändert?

Es gab auch schon vor dem Ukrainekrieg gewaltsame Auseinandersetzungen und Kriege in Europa, aber nun erlebe ich die Zerbrechlichkeit von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden als sehr nah.

Warum ist Frieden nicht nur im großen Maßstab, sondern auch im Kleinen so wichtig?

Konflikte und Dissonanzen können sehr produktiv sein, um ein neues demokratisches Miteinander auszuhandeln. Hass, Unfrieden und Krieg hingegen zerstören das soziale Zusammenleben und kosten viele Ressourcen, nicht nur materiell, sondern auch emotional. Menschen verlassen ihre Heimat, wenn sie für sich keine (Über-)Lebenschancen mehr sehen und damit geht auch Humankapital vor Ort verloren. Dass Kriegstraumata – auf Täter- wie Opferseite – über Generationen hinweg weitergegeben werden, wissen wir ja heute.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Konflikte auf dem Land: Reibung erzeugt Wärme

Frieden ist auch im Dorf wichtig. Gibt es Dorffrieden überhaupt?

In den vergangenen Jahren, in denen ich bei meiner Feldforschung so viele Dörfer besucht habe, erschien es mir eher so, dass räumliche Nähe nicht unbedingt Frieden, sondern Dissonanz erzeugt. Das Dorfleben ist wohl nicht ganz so friedvoll wie gern angenommen: alte Feindschaften, Konflikte und Rivalitäten spielen im Zusammenleben eine große Rolle. Das ist aber nicht unbedingt ein Widerspruch zu dem von vielen Dorfbewohnern empfundenen Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Reibung erzeugt ja bekanntlich Wärme.

Gibt es dann dieses gute Landleben überhaupt, nach dem sich immer mehr Menschen in der Stadt sehnen?

Die Sehnsucht nach ländlichem Idyll ist kein neues Phänomen, denn schon die alten Griechen suchten das ursprüngliche Leben in Arkadien auf der Peleponnes. Bereits seit der römischen Kaiserzeit existiert eine idealisierte Naturbeschreibung eines locus amoenus, eines lieblichen Ortes, an dem Liebende sich auf Blumenwiesen und an plätschernden Bächlein vergnügen. Allerdings ist erst im Zeitalter der Industrialisierung die Stadt als Gegenbild zum Land konstruiert worden. Die Großstadt steht nun sinnbildlich für Anonymität, Schmutz und moralische Abgründe. Es geht also gar nicht so sehr um das „echte Leben“, vielmehr um den Gegenentwurf zu einer häufig als stressig und unkontrollierbar erlebten Welt.

Ein Wunschdenken also?

Gewissermaßen. Es geht ja auch um idealisierte Vorstellungen vom Landleben. Allerdings kannte die Kunst und Literatur von jeher auch den locus terribilis, den schrecklichen Ort, an dem Menschen schutzlos den Naturgewalten ausgeliefert sind wie im Gebirge, wo Kälte und Grausamkeit herrschen können. In den vergangenen Jahren sind nicht nur Landlust-Hefte in Millionenhöhe verkauft worden, sondern auch viele Romane entstanden, die die unschönen Seiten des Landlebens wie soziale Kontrolle, Missbrauch und Unfrieden behandeln.

Konflikte auf dem Land: Ortstreue steigert Zusammenhalt

Und was ist mit dem Zusammenhalt? Ist er nicht typisch Land?

Zusammenhalt entsteht vor Ort vor allem dadurch, dass man sich begegnet. So entsteht der Eindruck, man würde sich kennen. Im Dorf treffen sich die Menschen womöglich häufiger und leben manchmal viele Jahrzehnte am selben Ort.

Gibt es Unterschiede?

Es gibt aber sehr feine Abstufungen wie man sich auf der Straße begegnet: Wird beim Grüßen nur mit dem Kopf genickt, wird mit Namen gegrüßt oder entsteht sogar ein Schwätzchen? Wer darf die Wohnung betreten, und wer kommt nur bis zum Gartenzaun? Die sozialen Interaktionsregeln im Dorf sind sehr fein austariert. In alten Stadtquartieren oder Kleinstädten geht es aber auch nicht viel anders zu, auch hier funktionieren die Nachbarschaften gut.

Wenn ich weiß, wo und wie jemand lebt, die Eltern und Verhältnisse kenne – warum schafft nicht allein das Wissen voneinander Frieden?

Lügen und Geheimnisse, Feindschaften und Freundschaften – das alles wird über Jahre im Dorfgedächtnis weitergegeben. Das kann eben auch sehr belastend sein. Armut im ländlichen Raum kann sehr hart und schmerzhaft sein, denn sie lässt sich eben nur schwer verstecken. Zudem beruhen die dörflichen Beziehungen auf Reziprozität, also darauf, dass man einmal Erhaltenes irgendwann wiedergeben muss – etwa Unterstützung beim Bau. Fehlen aber die Möglichkeiten etwas zurückzugeben, unterbleibt die Bitte nach Unterstützung oft. Viele empfinden Scham, nichts oder nur wenig zur Gemeinschaft beitragen zu können.

Dorffrieden: leben auf dem Dorf ist beeinflusst von demografischen Wandel

Welche Faktoren tragen zur Entstehung von sozialem Frieden auf dem Land bei?

Ich würde sozialen Frieden mit sozialem Ausgleich übersetzen. In Deutschland kennen wir den politischen Leitgedanken der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Der diesen räumlichen Ausgleich zwischen den Regionen herstellen soll. Dies wird erreicht über vorhandene Arbeitsplätze, intakte Infrastruktur, attraktive Freizeit- und Mobilitätsangebote, Begegnungsorte. All das ermöglicht Menschen Teilhabe an der Gesellschaft. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist in Deutschland allerdings nicht überall gegeben. Es gibt ländliche Regionen, in denen ist die Ausstattung mit Arbeitsplätzen und Infrastruktur weit überdurchschnittlich, in anderen weit unterdurchschnittlich.

Wie lässt sich Dorffrieden fördern? Als Einzelperson mit Offenheit, Respekt und der Bereitschaft, Konflikte zu lösen. Aber jenseits dieser Wege?

Dorffrieden wird öffentlich ausgehandelt. Dafür müssen sich die Menschen aber erst einmal öffentlich begegnen – etwa im Verein. Die Möglichkeiten zur Begegnung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten jedoch deutlich verändert. Der demografische Wandel hat Vereine schrumpfen, soziale Medien neue Kontaktmöglichkeiten entstehen lassen und Corona hat das Interesse an öffentlicher Mitwirkung deutlich gebremst. Liegen nun die Dörfer im Clinch? Das kommt mir nicht so vor. Viele vermissen Begegnungsmöglichkeiten, doch sind auch mit ihrem privaten Glück ohne viele Kontakte zu anderen ganz zufrieden.

Gemeinschaftsinitiativen eröffnen raum zur Kommunikation

Das klingt nach Rückzug ins Private. Was ist mit Gemeinschaftsinitiativen, Engagement?

Gemeinsame Aktivitäten stärken den lokalen Zusammenhalt, die Mitwirkenden schaffen etwas zusammen, sie verändern mit ihrem Engagement das Leben vor Ort und gründen Soziale Orte. Und hier müssen nicht einmal alle immer mitmachen, die einen bringen vielleicht einmal einen Kuchen vorbei oder schwingen die Grillzange beim Sommerfest, die anderen meckern lieber am Zaun. So wird ein gemeinsamer Kommunikationsraum aufgespannt, der mehr Menschen einbindet als nur die Top-Aktiven. Das ist für die Vitalität eines Dorfes sehr wichtig.

Wie wird ein Dorf zu einem wirklich Sozialen Ort?

Leider gibt es hierfür keinen Bauplan. Soziale Orte reagieren auf Bedarfe vor Ort.

Können Sie das konkretisieren?

Wenn zum Beispiel eine Kneipe fehlt, dann gründen die Bürgerinnen und Bürger eine Genossenschaftskneipe. An einem anderen Ort fehlt womöglich etwas Anderes. Wichtig für das Entstehen Sozialer Orte ist, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen – Zivilgesellschaft, Verwaltung, Unternehmen – zusammenschließen, um etwas auf die Beine zu stellen. Auch hier gilt, dass die Mitwirkenden nicht von vornherein feststehen, sondern sich je nach Ressourcen und Möglichkeiten zusammenschließen. So entstehen große Netzwerke oder ganz kleine Initiativen, die Begegnungs- und Kommunikationsräume vor Ort schaffen.

Gleichwertigkeit auf dem Dorf schaffen und erhalten

Welche Trends sehen Sie für die Zukunft auf dem Land? Welche Herausforderungen müssen angegangen werden?

Der demografische Wandel stellt Deutschland in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen, entlegene ländliche Räume werden hier besonders betroffen sein. Damit hängt zusammen, ob es uns als Gesellschaft gelingen wird, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse annähernd für alle Regionen zu schaffen bzw. zu erhalten. Mit Sorge sehe ich, dass die Demokratie nicht mehr von allen Bürgerinnen und Bürgern als beste Staatsform angesehen wird, antidemokratische Kräfte greifen auch in ländlichen Räumen um sich.

Welche Rolle spielt die Landjugend dabei?

Jugendliche, Mädchen und Frauen sind oft unsichtbar in der ländlichen Gesellschaft, die noch immer als „männlicher Raum“ wahrgenommen wird. Freiwillige Feuerwehr, Landwirtschaft, Schützenverein, da können heute natürlich auch Frauen mitmachen, aber trotzdem sind hier weiterhin überwiegend Männer aktiv und sichtbar. Da ist es wichtig, dass es demokratische Jugendorganisationen auf dem Land gibt, die die Position aller jungen Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Geschlechts, vertreten.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Vom 19. bis 28. Januar rückt die Grüne Woche wieder aktuelle Themen rund um Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in den Fokus. Mehr als 300 Seminare und Fachdiskussionen bringen Expertinnen und Experten zusammen, um sich über wichtige Fragen rund um Ernährung, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, ländliche Entwicklung oder Kraftstoffversorgung auszutauschen.

„Ernährungssysteme der Zukunft: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger“ ist das Motto des 16. Global Forum für Food und Agriculture (GFFA), das im CityCube auf dem Messegelände stattfindet. Rund 2.000 internationale Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden sich austauschen, um gemeinsame Lösungen für eine Welt ohne Hunger zu erarbeiten.

Den politischen Höhepunkt bildet die Berliner Agrarministerkonferenz, zu der Bundesminister Cem Özdemir über 70 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt eingeladen hat. Hinzu kommen Vertreter von internationalen Organisationen, der Weltbank und der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (www.gffa-berlin.de).

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Grüne Woche 2024: Business Days, Startup-Days und mehr

Zusammen mit dem Enterprise Europe Network (een) veranstaltet die Messe am 19., 23., 24. Januar im Kleinen Stern (zwischen Halle 11.2 und 18) die Grüne Woche Business Days. Fachbesucher treffen hier auf nationale und internationale Experten aus Handel, Industrie, Forschung, Politik sowie Interessenverbänden. Sie können sich mit ihnen über aktuelle Entwicklungen, innovative Produkte oder anstehende Projekte austauschen und vernetzen (kurzelinks.de/busy-tage).

Fragen des Klimaschutzes im Verkehr werden auf dem Internationalen Fachkongress für erneuerbare Mobilität mit dem Thema „Kraftstoffe der Zukunft“ besprochen. Mehr als 60 Speaker aus Politik, Forschung, Verbänden und Wirtschaft werden am 22. und 23. Januar auf der Bühne im CityCube stehen (kurzelinks.de/E-Sprit).

Zum sechsten Mal finden am 23. und 24. Januar die Startup-Days statt. Neustarter aus der Agtech-und Foodbranche pitchen auf der Bühne in Halle 6.2. Eine Fachjury zeichnet das Siegerunternehmen aus. Umrahmung bieten Fachvorträge und Diskussionspanels zu Themen wie „GrünerNetzwerken“ oder „Neuer Wind in der Landwirtschaft durch Agtech-Startups“ (kurzelinks.de/Startup-Tage).

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft lädt für den 24. und 25. Januar zum Zukunftsforum Ländliche Entwicklung in den CityCube ein. Mit mehr als 30 Panels und Expertenrunden steht es als hybride Veranstaltung unter dem Generalthema „Regionale Wertschöpfung in ländlichen Räumen“ (www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de).

Am Tag des Ökologischen Landbaus am 25. Januar zeichnet das BMEL drei Betriebe als Sieger im Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau 2024 für besonders innovative Konzepte aus.

Erstmals seit der Corona-Pandemie werden wieder Dörfer aus ganz Deutschland für ihr Engagement ausgezeichnet. Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben sich mehr als 1.100 Dörfer beworben, sieben von ihnen bekommen am 26. Januar die Auszeichnung in Gold und ein Preisgeld von 15.000 € zur Weiterentwicklung des Dorfes.

Grüne Woche 2024: Messe-Geländeplan

Auch interessant

Grüne Woche 2024: Was ist in den Hallen zu erwarten?

Auch bei etwas weniger belegten Hallen als vor Corona dürften die Angebote für ein volles Tagesprogramm locker ausreichen. So steht der ErlebnisBauernhof (Halle 3.2) in diesem Jahr unter dem Motto „Ernährung sichern. Natur schützen.“ Das Forum Moderne Landwirtschaft zeigt mit 35 Partnerorganisationen, wie Landwirtschaft die Ernährung sicherstellt und gleichzeitig das Tierwohl fördert, den CO2-Fußabdruck reduziert und den Naturhaushalt schützt. Das Thema Boden spielt dabei eine besondere Rolle.

Von den Flächenländern fehlt nur Schleswig-Holstein. Zehn Bundesländer präsentieren mit eigenen Länderhallen regionale Spezialitäten: Baden-Württemberg (5.2a), Bayern (22b), Berlin (22a), Brandenburg (21a), Hessen (6.2a), Mecklenburg-Vorpommern (5.2b), Niedersachsen (20), Nordrhein-Westfalen (5.2a), Rheinland-Pfalz (6.2a), Sachsen (21b), Sachsen-Anhalt (23b) und Thüringen (20).

Mit mehr als mit 80.000 Blumen, Pflanzen und Gehölzen widmet sich die Blumenhalle (2.2) auf über 3.000 m2 dem Motto „City of colours“. Die Erzeugergenossenschaft Landgard gestaltet dort mit der Initiative „Blumen – 1.000 gute Gründe“ großstädtisch angelegte Aufbauten und kreative Fotospots.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium präsentiert in der BMEL-Halle 23a diese Themen: Gesunde Ernährung, Artenvielfalt&Klimaschutz, Ländliche Regionen®ionale Wertschöpfung, Zukunftsfeste Tierhaltung, Landwirtschaft & Recht auf Nahrung weltweit sowie Fischerei. Das Bundesumweltministerium konzentriert sich dagegen in Halle 27 auf zwei Themen: Moorschutz und Verbraucherrechte.

Neu ist die Halle 6.2b „Young Generation Hub“ für junge Themen. Die 25 ist erneut die Tierhalle, unter dem Dach „grünerleben“ finden sich Ökolandbau, Wald und Jagd in Halle 27. (red)

Das gesamte und ständig aktualisierte Programm finden Interessierte hier: www.gruenewoche.de/de/events/programm

Grüne Woche 2024: Eintritt und Anreise

- Öffnungszeiten: vom 19.–28. Januar täglich von 10–18 Uhr, am zweiten Freitag (26.1.) von 10–20 Uhr.

- Ticketpreise:

- eine Tageskarte für Privatbesucher kostet 16 €

- Kinder bis sechs Jahren sind frei.

- Eine Familienkarte (zwei Erwachsene mit max. drei Kindern 6–13 Jahre) gibt es für 35€.

- Für Schüler, Studierende und Azubis sowie für alle an den Sonntagen und ab 14 Uhr (Happy Hour) gelten ermäßigte Preise.

- Fachbesucher zahlen 25€ für eine Tageskarte und können u.a. Garderoben sowie das Pressezentrum kostenlos nutzen.

Tipp: Eintrittskarten sollten möglichst vorab online erworben werden, das kann viel Zeit beim Einlass sparen (tickets.gruenewoche.de). An den Eingängen ist nur Barzahlung möglich. Gutscheine für Tages- und Familienkarten sowie das Happy-Hour-Ticket können (auch per Kartenzahlung) an den Fahrkartenautomaten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erworben werden. Sie werden an den „Helpdesks Ticketing“ an den Messeeingängen in gültige Eintrittskarten getauscht.

Pkw-Parken ist in der Regel nur auf den ausgewiesenen und kostenpflichtigen Parkplätzen möglich. Tipp: Während der Messe ist auch das Parkhaus im ICC geöffnet. Das Messegelände liegt ebenso wie die Stadtautobahn außerhalb der Umweltzone; eine Feinstaubplakette am Auto deshalb ist bei direkter Anfahrt nicht erforderlich.

Wichtige Info: Haustiere dürfen generell nicht auf das Messegelände mitgenommen werden; es gibt keine Unterbringungsmöglichkeiten in den Eingangsbereichen.

Grüne Woche 2024: Diese Vorteile haben Fachbesucher

Ein Schwerpunkt auf der Grünen Woche 2024 ist Regionalität. Aktiv will die Messe neue Kontakte zwischen Erzeugern und Abnehmern fördern. Für Fachbesucher gibt es einige Vorteile.

Regionaler Genuss heißt einer der thematischen Schwerpunkte auf der diesjährigen Grünen Woche, die vom 19. bis 28. Januar in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm stattfindet. Zwölf Bundesländer zeigen, was deutsche Regionalität zu bieten hat, darunter alle fünf ostdeutschen Flächenländer und Berlin. Der Erlebnis-Bauernhof in Halle 3.2. steht aus aktuellem Anlass unter dem Motto „Ernährung sichern. Natur schützen.“

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Das Forum Moderne Landwirtschaft und seine mehr als 35 Partnerorganisationen werden veranschaulichen, wie es der Landwirtschaft gelingt, die Ernährung mit hochwertigen, bezahlbaren Lebensmitteln sicherzustellen und gleichzeitig das Tierwohl zu fördern, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und den Naturhaushalt zu schützen. Besucherinnen und Besucher erfahren, warum die Tierhaltung für eine nachhaltige Landwirtschaft gebraucht wird und Innovationen auf dem Acker der Schlüssel für eine umweltverträgliche Zukunft sind.

Grüne Woche 2024: Rinderrassen im Fokus

In der Tierhalle 25 wird das Thema Tierwohl aufgegriffen. Zwar finden in diesem Jahr keine Leistungsschauen landwirtschaftlicher Zuchtverbände statt, Nutztiere werden aber dennoch zu sehen sein. Der Fokus liegt dabei auf den Rinderrassen.

Jeweils um 11, 13 und 16 Uhr werden im Schauring aber auch Schafe, Ziegen, Esel oder Pferde vorgestellt, außerdem zeigen Showreiterinnen und Kutscher ihr Können. Viel Platz erhalten die Heimtiere. In der Halle 27 werden zudem Alpakas, Hunde, Katzen sowie diverse Bewohner von Terrarien und Aquarien zu sehen sein.

Grüne Woche Fachbesucherticket: Die Vorteile

Fachbesucher aus den Branchen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau können vorab online ein Fachbesucherticket erwerben. Neben kostenlosem Parken im ICC-Parkhaus, exklusivem Zutritt ins Pressezentrum zur Mitnutzung der dortigen Arbeits- und Besprechungsplätze ist auch die Garderobengebühr im Preis von 25 Euro am Tag oder 60 Euro für die Dauerkarte inbegriffen (normale Tickets: 16 bzw. 42 Euro).

Das Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg (een) veranstaltet zudem die „Grüne Woche Business Days“, bei denen sich internationale Geschäftskontakte anbahnen oder vertiefen lassen. Sie finden am 19., 23. und 24. Januar im Kleinen Stern statt, vier weitere Termine sind Online-Veranstaltungen. Die Registrierung ist bis zum 24. Januar möglich (kurzelinks.de/IGW-Fachbesuch).

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Im Zuge der Bauernproteste wandten sich Lutz und Bettina Lehmann vom Landschlachthof Heinersdorf in Brandenburg an die Öffentlichkeit. Der Familienbetrieb kämpft mit den steigenden Kosten.

Das Interview führte Heike Mildner

Mit einer Brandmail wandten sich Lutz und Bettina Lehmann vom Landschlachthof Lehmann in Heinersdorf (Landkreis Oder-Spree) am Samstag vor der Bauerndemo u. a. an den Präsidenten der Handwerkskammer und Medienvertreter. Ein Brief, der Fragen stellt und wachrütteln will. Lehmanns solidarisieren sich mit den Bauern, für die sie als Lohnschlachter arbeiten, aber auch mit ihren Kunden, an die sie die steigenden Kosten nicht weitergeben können, weil jenen die Kaufkraft fehlt.

„Uns erdrückt die Last, welche in Berlin beschlossen wird bzw. welche uns die EU beschert! Wollen wir wirklich sehenden Auges Kräften das Land überlassen, die diese Missstände gut zu nutzen wissen? Wollen wir uns wirklich einer Regierung anvertrauen, die trotz Hinweisen von Fachleuten erst durch das Anrufen des BGH vorangegangene Fehlentscheidungen rückgängig macht?

Wir haben nur einen kleinen Schlachthof, einen kleinen Familienbetrieb. Aber wir sorgen uns um unsere Angestellten, um unsere Azubis und um unsere Bauern und Kunden.“ Wir sprachen Donnerstag vor Weihnachten mit Bettina Lehmann, studierte Agraringenieurin, die im Landschlachthof Lehmann die Buchhaltung erledigt. Zudem ist sie im Gemeinderat und für die Landfrauen aktiv, engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und sitzt für die Linke im Kreistag.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Landschlachthof Lehmann: Druck auf die Entscheidungsträger erhöhen

Was hat bei Ihnen das Fass zum Überlaufen gebracht?

Wir haben schon etliche Politiker verschiedener Parteien von Landes- und Bundesebene angeschrieben und teils auch auf dem Hof gehabt, zum Beispiel Mathias Papendieck, Sarah Damus, Thomas Domres, Isabel Hiekel. Und wir waren bei etlichen Demos – ohne dass sich etwas geändert hätte. Wir stehen ja in direkter Beziehung zu selbstvermarktenden Landwirtschaftsbetrieben und selbstständigen kleinen Bauern und kennen deren Probleme, die indirekt ja auch unsere sind.

Die gegenwärtige Politik sorgt im Eiltempo dafür, dass uns allen die Luft ausgeht und wir unsere Existenzgrundlagen verlieren. Wir haben in dem Brief, der auch an den Präsidenten der Handwerkskammer gerichtet war, aufgefordert, aktiv zu werden, sich mit den Bauern zu verbinden, eine Unterstützergemeinschaft zu bilden und den Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen. Die Antwort von der Handwerkskammer kam schnell, fiel aber eher lauwarm aus: Man werde sich eine Position erarbeiten, wir mögen uns an die Abgeordneten wenden. Diesen Weg gehen wir aber schon lange, ohne dass es irgendetwas gebracht hätte.

Seit 20 Jahres im Haupterwerb Landschlachthof

Es gibt nicht mehr viele Landschlachthöfe wie Ihren in Brandenburg. Wie haben Sie es geschafft, am Markt zu bleiben?

Bisher haben Augenmaß und Bescheidenheit geholfen. Im Zuge der EU-Zertifizierung haben ja viele aufgrund eines Übersetzungsfehlers aufgehört: Zuerst hatte es geheißen, man bräuchte unterschiedliche Räume zum Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten. Dann hieß es, es reiche eine zeitliche Trennung. Wir hatten den Platz für die verschiedenen Bereiche, haben maßvoll investiert und viel gearbeitet.

In den Anfangsjahren sind wir nur selten mal in Urlaub gefahren. Das hier ist unser Leben! Statt zu erben, haben wir etwas aufgebaut: Der Schlachthof gehörte zur Tierzucht Heinersdorf. 1984 bis 1990 wurden hier Notschlachtungen durchgeführt, nach der Wende stand er leer. Lutz war Angestellter, hatte noch keinen Meistertitel, durfte den Schlachthof aber für Hausschlachtungen mieten. 1993 hat er seinen Meister gemacht und in Heinersdorf nach Feierabend im Nebenerwerb geschlachtet und verarbeitet. Im Jahr 2000 konnten wir den Schlachthof von der Treuhand kaufen, seit 20 Jahren ist er unser Haupterwerb. 2011 kam mit Leader-Förderung der Hofladen dazu.

Wie ist die aktuelle Situation?

Von unseren drei Kindern will keines den Schlachthof weiterführen. Sie sehen ja, mit welchen Sachen wir uns rumschlagen, wie die Belastungen, nicht zuletzt die bürokratischen, wachsen und immer weniger dabei für uns hängenbleibt. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Mit der Explosion der Energiepreise dachte ich schon, jetzt müssen wir dicht machen.

Wir sollten auf einmal 800 Prozent mehr Abschlag zahlen. Das entpuppte sich zwar als Fehler, aber mit 200 Prozent mehr im Monat ist der Strom immer noch deutlich teurer. Und auch die Kosten für die Wartung oder Reparatur der Maschinen sind erheblich gestiegen.

Bürokratie und Zertifizierungen immer teurer und aufwendiger

Wobei wir bei der Bürokratie wären…

Es gibt so viele Vorschriften, Normen und Listen, an die andere ein Häkchen machen, und auch Zertifizierungen werden immer teurer. Ein paar Beispiele: Wenn wir unsere Arbeitssachen hier waschen würden, müssten wir nachweisen, dass sie dabei sauber nach Lebensmittelstandard werden. Das ist kompliziert, daher kommen sie in eine zertifizierte Reinigung, in der sie nach HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – kurz HACCP – soll die Lebensmittelsicherheit gewährleisten, Anm. der Red.) behandelt werden. Die Kosten dafür haben sich verdoppelt.

Oder die Bio-Zertifizierung fürs Lohnschlachten: Es gibt eine verbandsübergreifende, die ist jetzt fast dreimal teurer als im ersten Jahr. Eine neue Kasse, eine neue Waage im Hofladen, elektronische Arbeitszeiterfassung, eine neue Betäubungszange, die jeden Schritt erfasst und aufzeichnet… Sogar der Toaster, den unsere Mitarbeiter verwenden, muss aus Arbeitsschutzgründen regelmäßig kostenpflichtig überprüft werden!

Wie viele arbeiten denn hier?

Insgesamt sind wir fünf: Mein Mann und ich, Nicole im Hofladen, John-Paul, der fast Geselle ist, und Natalia im zweiten Lehrjahr. Die Woche über ist Lohnschlachten und -verarbeiten, am Freitag öffnen wir den Hofladen. Eine überschaubare Struktur, aber wir müssen alles einhalten und nachweisen, wie ein Schlachthof mit 500 Angestellten

Alle reden von Regionalität und doch wird es immer schwerer. Was müsste passieren?

Eine wirksame Stärkung der kleinen Strukturen durch tatsächlichen Bürokratieabbau, eine Honorierung der kurzen Wege – das wären vielleicht erste Schritte, damit regionale Lebensmittel, die mit Sorgfalt produziert werden, auch bezahlt werden können.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Sachsen-Anhalts beste Regionalvermarkter 2023 wurden gekürt. Von der Bauer Freigeist GmbH bis zur Landfleischerei Ferchland – entdecken Sie die preisgekrönten Geheimtipps und ihre kulinarischen Schätze. Ein Wettbewerb, der Innovation und regionale Vielfalt feiert!

Von AMG

Sachsen-Anhalts „Regionalvermarkter des Jahres 2023“ stehen fest. Bei einer Galaveranstaltung im Naumburger Ortsteil Henne wurden Ende November die fünf besten lokalen Produzentinnen und Produzenten geehrt. Für jede touristische Region des Landes war hierfür ein Gewinner ermittelt worden.

Der Sieg in dem Wettbewerb, der in diesem Jahr seine Premiere feierte, ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 € verbunden. Die Regionalvermarkter seien „die kleinen Perlen einer großen Branche“, teilte die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG) dazu mit. Die heimische Ernährungswirtschaft verfüge demnach nicht nur über international erfolgreiche „Flaggschiffe“, sondern beheimate auch zahlreiche kleine, aber feine Erzeuger von Lebensmitteln in herausragender Qualität. Diese würden nicht selten als „Geheimtipp“ von Kunde zu Kunde getragen.

Um sie ins Rampenlicht zu stellen, sei in diesem Jahr erstmals der Wettbewerb zum „Regionalvermarkter des Jahres“ durchgeführt worden. Die Sieger, ermittelt von einer Fachjury, erhielten nun aus den Händen von Schirmherr und Landwirtschaftsminister Sven Schulze ihren Preis.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Regionalvermarkter des Jahres 2023: Fünf Preisträger

Und das sind die Gewinnerinnen und Gewinner in den Regionen:

- Altmark: Bauer Freigeist GmbH (Molkerei und Käserei), Linda Becker und Tilmann Dreysse, Gardelegen, OT Wiepke;

- Anhalt-Dessau-Wittenberg: Schafmilchkäserei Jaare, Antonius und Anett de Vries, Lindau;

- Halle-Saale-Unstrut: Weinbau am Geiseltalsee, Lars Reifert, Freyburg/Unstrut;

- Harz: Agro Dienstleistungen Hedersleben GmbH (Hofladen der Agrargenossenschaft Hedersleben);

- Magdeburg-Elbe-Börde-Heide: Landfleischerei Ferchland, Carsten Pietrzak, Ferchland.

„Der Wettbewerb macht die Potenziale der Direktvermarktung in Sachsen-Anhalt sichtbar und bietet eine Gelegenheit zur Weiterentwicklung und zum Austausch in den wichtigsten Wirtschaftszweigen unseres Landes“, erklärte Minister Schulze.

Im Mittelpunkt stehe die regionale Kulinarik, die Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus verknüpfe. „Unser Ziel ist es, mit dem Preis die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und zu fördern“, sagte Schulze.

Lob von der Jury

Die dreiköpfige Jury, bestehend aus der Marketing-Professorin Ute Höper, dem Praxisexperten Wolf Fischer von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) sowie Dehoga-Präsident Michael Schmidt, hatte sich intensiv mit den Bewerbern auseinandergesetzt und von deren Innovationskraft, Kreativität und Engagement beeindruckt gezeigt. Der Regionalvermarkter-Wettbewerb wird von der AMG organisiert und vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten unterstützt. Partner ist das Naumburger Hotel und Gasthaus „Zur Henne“.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Landesregierung leitete dem Landtag in Thüringen den neuen Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz zu. Wir fragten Agrarministerin Susanna Karawanskij, warum er sich kaum von der ersten Version unterscheidet.

Das Interview führte Frank Hartmann

Frank Hartmann: Frau Ministerin, den ersten Entwurf für ein Agrarstrukturgesetz – Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz (AFSG) – haben Sie Mitte März vorgelegt. Vorige Woche einigte sich das Kabinett auf einen Gesetzentwurf, der in den Landtag eingebracht wird. Welche Probleme hatten Ihre Koalitionspartner mit dem Gesetz, dass es so viel Zeit dafür brauchte?

Susanna Karawanskij: Die Erarbeitung eines Agrarstrukturgesetzes ist ein zentrales Vorhaben der rot-rot-grünen Landesregierung. Mit dem Gesetz betreten alle Länder, die ein solches Gesetz planen, durchaus juristisches Neuland, sodass es richtig war, sich für die inhaltliche Debatte und die rechtliche Bewertung des Gesetzes die notwendige Zeit zu nehmen. Richtig ist aber auch, dass auch ich nicht glücklich war, dass die Rechtsförmlichkeitsprüfung im Justizministerium doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Thüringer Agrarstruktur schützen

Für den ersten Entwurf gab ein Verbändebündnis ein Gutachten in Auftrag, das verfassungsrechtliche Bedenken formuliert: Warum hat Sie das nicht beeindruckt?

Mit der Föderalismusreform im Jahr 2006 wurde die Zuständigkeit für den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr vom Bund auf die Länder übertragen. Seitdem beißen sich die Länder die Zähne aus, wenn es darum geht, das geltende landwirtschaftliche Grundstücks-, Landpacht- und Siedlungsrecht zu modernisieren. Die Anforderungen an so ein Gesetz haben sich seitdem verändert und das mussten wir ebenso berücksichtigen.

Die verfassungsrechtlichen Einwände nehmen wir sehr ernst. Wir haben diese abgewogen und sind der Ansicht, dass wir angesichts eines offensichtlichen Problems handeln müssen, um die Agrarstruktur in Thüringen wirksam zu schützen. Letztlich teilen alle Akteure unsere Analyse, dass die Entwicklung am landwirtschaftlichen Bodenmarkt regionale Agrarbetriebe finanziell an Grenzen bringt und gegenüber kapitalstarken Investoren benachteiligt.

Wir stehen vor einem Generationswechsel in der Landwirtschaft, und bisher hat nur jeder dritte Betrieb eine Nachfolge in Aussicht. Wenn wir angesichts dieser drängenden Situation untätig blieben, würde uns das zurecht ebenso vorgeworfen. Im Übrigen lassen die an dem Gutachten beteiligten Verbände die Antwort offen, wie sie mit den bodenmarktpolitischen Fragen inhaltlich umgehen wollen.

Kleine Unterschiede im neuen Entwurf

Trotz der Kritik am ersten Entwurf finden sich keine wesentlichen Änderungen: Die Anzeige- und Genehmigungspflicht soll befristet wieder bei 0,25 ha liegen. Worin unterscheidet sich der neue Entwurf noch?

Die bis zum Ende des Jahres 2028 befristete Beibehaltung der Mindestgröße bei der Genehmigungspflicht der Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke und beim Vorkaufsrecht auf 0,25 ha ist keine Bagatelle. Einerseits kritisierten die landwirtschaftlichen Verbände, dass der Gesetzentwurf zu sehr in das Eigentumsrecht eingreift. Andererseits äußerten die meisten Akteure, dass an der in Deutschland einmalig niedrigen Genehmigungsfreigrenze von 0,25 ha festgehalten wird. Hier haben wir einen tragbaren Kompromiss formuliert.

Die Regelung der Anteilskäufe wird intensiv diskutiert. Hier gilt es jedoch zu differenzieren, denn „die“ Anteilskäufe gibt es nicht. Die Handlungsmöglichkeiten eines Bundeslandes auf diesem Gebiet sind auf den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr beschränkt. Im Gesetzentwurf haben wir diesen begrenzten Spielraum bestmöglich berücksichtigt. Wir sind hierbei auf die weitere Diskussion mit dem Bund und die Gesetzgebungsvorhaben in Brandenburg und Sachsen gespannt. Durch die Anhörungen haben wir wichtige Erkenntnisse für die agrarpolitische Diskussion gewonnen. Die Standpunkte stehen sich teilweise konträr gegenüber, wie etwa an den Stellungnahmen des TBV und der AbL erkennbar ist. Und bei Gesprächen wurde deutlich, dass auch die Verbändepositionen intern nicht immer unumstritten sind.

Auch interessant

Kaufvorrang für Landwirte

Warum wurden wesentliche Kritikpunkte, etwa genehmigungsfreie Verkäufe der Kommunen oder Konkretisierungen, wann ein Share Deal versagt wird, außer Acht gelassen?

Wir haben uns die Kritik genau angeschaut und geprüft, was man davon umsetzen kann. Die gewünschten Änderungen müssen sich schlüssig in den Gesetzestext einfügen und daher konnte nicht jeder Hinweis im Entwurf abgebildet werden. Die Kommunen haben es durch ihre Planungen in der Hand, landwirtschaftliche Grundstücke auch ohne Genehmigung zu veräußern oder zu erwerben.

Daran ändert sich grundsätzlich nichts. Bei der Regulierung von Anteilskäufen gelten dieselben Kriterien wie beim Grundstückskauf, indem Landwirtinnen und Landwirten im Interesse einer bäuerlich geprägten Agrarstruktur Kaufvorrang erhalten.

Hand aufs Herz: Rechnen Sie mit einem zügigen parlamentarischen Verfahren?

Der Verlauf des parlamentarischen Verfahrens liegt in der Hand der Abgeordneten des Thüringer Landtags. Ich hoffe, dass die Mehrheit der Abgeordneten des Landtags mit uns übereinstimmt, dass wir dringend Regelungen brauchen, um die Vielfalt der Thüringer Agrarstruktur zu erhalten. Insofern freue ich mich auf die Diskussion im Landtag.

Wann legt das Agrarministerium einen zweiten Agrarstrukturbericht vor?

Das Ministerium veröffentlicht pro Legislaturperiode einen Bericht zur Agrarstruktur in Thüringen. Das ist im Jahr 2021 erfolgt. Der Agrarstrukturbericht ist wichtig, um die agrarstrukturelle Lage in Thüringen zu beurteilen und ergänzt das Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz. Rechtlich verbindlich ist am Ende das vom Thüringer Landtag beschlossene Gesetz. Unbenommen hiervon werden wir natürlich auch in der kommenden Legislaturperiode einen Agrarstrukturbericht vorlegen.

Auch interessant

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Charlottenhof Härtensdorf: Nordmanntanne läuft am bestenFür den Charlottenhof in Härtensdorf sind Weihnachtsbäume ein wichtiges Standbein. Familie Roder erzeugt und vermarktet sie bereits seit mehr als 30 Jahren.

Von Silvia Kölbel

Der Charlottenhof in Härtensdorf, gelegen am Rand des Erzgebirges in der Nähe von Zwickau, ist vor 30 Jahren unter der Regie seiner Gründer, der Wiedereinrichter Bernd und Monika Roder als Ackerbaubetrieb mit Getreide- und Kartoffelanbau gestartet. Heute erwirtschaftet der Familienbetrieb, den seit sieben Jahren die Hofnachfolger Marcus und Ivonne Roder unter familiärer Mithilfe der Betriebsgründer führen, die Hälfte der Erlöse durch eine Weihnachtsbaumkultur auf 20 der 200 ha Ackerland. Mit der Kultur von Weihnachtsbäumen begann das Betriebsgründerpaar bereits 1992.

Vom Kartoffelanbau hat sich der Betrieb schweren Herzens vor ein paar Jahren getrennt. „Die Nachfrage vor allem nach Einkellerungskartoffeln war zuletzt rückläufig. Von den ursprünglich 6,5 Hektar Kartoffeln blieben nur noch 1,5 Hektar übrig. Die Entscheidung gegen die Hackfrüchte fiel, als wir 30.000 Euro in neue Erntetechnik hätten investieren müssen“, berichtet Monika Roder.

Zum Betrieb gehören noch 10 ha Grünland und 7 ha Wald. Auf dem Grünland weiden bis kurz vor Weihnachten rund 250 Enten, 250 Gänse und 40 Puten, welche die Familie im eigenen Schlachthaus schlachtet und direkt vermarktet. Masthähnchen und Suppenhühner als Verwertung der Legehennen runden die Geflügelhaltung ab.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Charlottenhof Härtensdorf: Weihnachtsbäume als Sonderkultur

„Für die Weihnachtsbäume, die zu den Sonderkulturen auf dem Acker zählen, bekommen wir keine Fördermittel. Dieser Betriebszweig muss sich also selbst tragen“, erklärt Ivonne Roder. Die gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin hat in den Hof eingeheiratet. Die drei Kinder, Malte (12), Merle (14) und Tim (18) unterstützen, entsprechend ihrer Möglichkeiten, die Eltern auf dem Hof. Merle kann sich vorstellen, in zwei Jahren eine Lehre auf dem Familienbetrieb zu beginnen.

Etwa Mitte November beginnt auf dem Charlottenhof die Weihnachtsbaumsaison. Wiederverkäufer, darunter viele Floristen, Gärtnereien und Kunden, die einen Acht-Meter-Baum benötigen, melden sich meist zuerst und noch vor dem eigentlich Verkauf, der traditionell nach dem Totensonntag beginnt. „An Firmen, Kirchen und auch für die Schlossweihnacht in Zwickau liefern wir die großen Bäume aus“, so Marcus Roder. Etwa 30 bis 40 Bäume pro Saison versendet der Betrieb per Paketdienst. Die Kunden ordern ihre Bäume über den Online-Shop. „Wir haben Kunden auf der Insel Usedom, die ursprünglich hier aus der Gegend stammen. Sie bestellen jedes Jahr bei uns einen Baum“, berichtet Monika Roder.

Die Hauptverkaufszeit beginnt meist 14 Tage vor Weihnachten. „Wenn das Wetter passt, packen Familien auch einen Picknickkorb und verbringen einen schönen Nachmittag auf der Plantage“, so Ivonne Roder. Gelegentlich wählen Kunden auch schon im Sommer einen Baum aus und markieren diesen. „Wir haben nichts dagegen, nur meistens funktioniert das nicht, weil sich entweder andere Kunden für diesen Baum entscheiden oder weil das Markierungsbändchen vom Wind verweht wird“, hat Monika Roder beobachtet. Vor Dieben schützen Roders ihre Plantage nicht, nur vor Wild. „Das Tor lassen wir immer auf, weil der finanzielle Schaden durch gewaltsames Aufbrechen größer ist als der Verlust eines Baumes“, so Marcus Roder. „Wer unbedingt zu Weihnachten unter einem geklauten Baum sitzen möchte und das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, der soll das machen“, geht auch Ivonne Roder mit dem Thema entspannt um.

Verkaufsschlager Nordmanntanne

Wie überall hat sich die Nordmanntanne als beliebtester Weihnachtsbaum auch auf der Plantage von Familie Roder die Spitzenposition erobert. Sie wächst auf 80 % der Fläche, mit großem Abstand gefolgt von der Blaufichte. Etwa 2 % der Fläche teilen sich Kiefern, Colorado-Tannen, Rotfichten und Serbische Fichten. Die Nordmanntanne ist nicht nur bei den Kunden beliebt, sondern auch bei den Anbauern.

Als Pfahlwurzler kam die ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Baumart mit den zurückliegenden trockenen Jahren besser zurecht, als beispielsweise die flach wurzelnde Fichte. Trotzdem mussten Roders in einem Jahr Ausfälle von 10 bis 20 % bei den neu gepflanzten Bäumen verkraften. Die Hälfte der gepflanzten Nordmanntannen wachsen zu einem schön geformten Weihnachtsbaum heran. Das Grün der anderen Hälfte verwertet der Betrieb als Deck- und Schmuckreißig. Um für einen gleichmäßigen Wuchs im oberen Bereich des Baumes zu sorgen, wird die Saftzufuhr nahe der Spitze mit speziellen Scheren gedrosselt. „Die Kunden erwarten einen dichten Baum. Auf das Wachstum der Seitentriebe nehmen wir allerdings keinen Einfluss“, so Marcus Roder.

Im Abstand von 1,20 Meter mal 1,20 Meter kommen die kleinen Bäume in den Boden. „Die ersten vier bis fünf Jahre erfolgen die Pflegearbeiten mit dem Traktor, später mit einer 70 Zentimeter breiten Spezialmaschine, ein Einachser, mit dem man mähen, spritzen und düngen kann“, so Marcus Roder. Zwischen 10 und 20 Jahre stehen die Bäume bis zur Ernte in der Plantage. Die Vorweihnachtszeit ist bei Roders in jeder Hinsicht sehr arbeitsintensiv, denn nicht nur die Ernte der Bäume steht an, sondern auch das Schlachten des Weihnachtsgeflügels, mit dem die Familie vier Tage vor dem letzten Verkaufstag beginnt.

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Sind die von Schädlingen und Sturm geschädigten Bäume sicher gefällt worden, geht es ans Aufarbeiten. Da in den Wäldern derzeit sehr viel Schadholz vorwiegend zu Brennholz verarbeitet wird, gibt die für die Forstarbeit zuständige Berufsgenossenschaft, die SVLFG, an dieser Stelle Sicherheitshinweise beim Umgang mit Holzspaltern.

Wer davon größere Mengen aufarbeiten muss, sollte dafür einen Säge-Spalt-Automaten einsetzen. Arbeitssicherheit und Arbeitskomfort steigen durch die Automatisierung der Arbeit erheblich. Sie sind zwar nicht ganz billig. Wird aber ein solcher Holzspalter gemeinschaftlich gekauft, halten sich die Kosten für den Einzelnen in überschaubaren Grenzen.

Vereinzelt können die Maschinen inzwischen auch schon ausgeliehen werden. Interessierte können sich zum Beispiel bei der örtlichen Waldbauernvereinigung, der Forstbetriebsgemeinschaft oder bei den Maschinenringen und Betriebshilfsdiensten danach erkundigen, ob dort diese Möglichkeit besteht.

Unsere Top-Themen

• Alles für das liebe Vieh

• Weizen besser lagern

• Der größte Traktor der Welt

• Märkte und Preise

Sicherer Umgang mit Sägen und Spaltern

Falls nicht auf einen Säge-Spalt-Automaten zurückgegriffen werden kann, sollten nachfolgende Tipps zum sicheren Umgang mit Spaltern und Sägen beachtet werden: Werden Holzspalter alleine und vorschriftsgemäß bedient, sinkt das Unfallrisiko. Ungefährlich ist die Arbeit trotzdem nicht. „Wir erleben zum Beispiel häufig, dass Menschen die am Spalter arbeiten, durch zurückschlagende Stammteile getroffen werden. Besonders gefährlich sind krumm gewachsene Stammstücke oder Stücke mit Ästen“, so Robert Strixner, der bei der SVLFG im Bereich Prävention tätig ist.