Wie es zum ASP-Eintrag in Brandenburger Haustierbestände kommen konnte, ist weiter unklar. BMEL Staatssekretärin Beate Kasch fordert im Krisenstab, dass Bundesländer die Einhaltung der Biosicherheit in Kleinstbetrieben besser kontrollieren.

Unter Leitung der Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Beate Kasch, kam heute (Donnerstag) erneut der Zentrale Krisenstab „Tierseuchen“ zusammen. In ihm besprechen sich Vertreter von Bund und Ländern mit dem nationalen Referenzlabor für Tierseuchen, dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Die Ursache für den Eintrag des ASP-Virus in Hausschweinbeständen in Brandenburg werde derzeit noch untersucht, heißt es vonseiten des Ministeriums.

Mangelhafte Biosicherheit bei Kleinstbetrieben

Brandenburg habe berichtet, dass gerade bei Kleinstbetrieben Biosicherheitsmaßnahmen nur mangelhaft eingehalten würden. Staatssekretärin Kasch forderte die Länder daher erneut auf, das verstärkt zu kontrollieren und Abhilfe zu schaffen. „Eine bessere Kontrolle der Biosicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintrags der Afrikanischen Schweinepest in den Hausschweinbestand ist zwingend erforderlich – auch in den Kleinstbetrieben. Die Länder sind hier zuständig und stehen in der Pflicht“, so Kasch. Sie habe die „klare Erwartung“, dass sie dieser Aufgabe auch nachkommen.

Nach Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest: Regionalisierung läuft weiter

Außerdem berichtete Kasch über die aktuelle Lage hinsichtlich des Exports von Schweinefleisch. Mit den Drittländern, mit denen nach dem Ausbruch der ASP bei Wildschweinen eine Regionalisierung erreicht werden konnte – unter anderem Vietnam, Singapur, Kanada – soll demnach auf Basis der vereinbarten Zertifizierungsbedingungen der Handel auch bei Fällen von ASP in der Hausschweinpopulation prinzipiell weiterhin möglich sein. Andere Drittländer hatten bereits nach den Fällen von ASP beim Wildschwein deutschlandweite Sperren ausgesprochen. Der Handel innerhalb des EU-Binnenmarkts bleibt weiterhin möglich, da das Regionalisierungsprinzip Anwendung findet. mil

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Ernteauftakt: Bauernverband erwartet Durchschnittsertrag

Die Ernte 2021 hat begonnen: Zum Auftakt hatten der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) am Vormittag des 7. Juli auf die Agro-Farm GmbH nach Nauen eingeladen.

Von Wolfgang Herklotz

Rund 45,4 Millionen Getreide werden voraussichtlich in diesem Jahr deutschlandweit geborgen. Das wären fünf Prozent mehr als im Vorjahr. „Wir erwarten eine durchschnittliche Ernte, die allerdings regional unterschiedlich ausfallen wird.“ Dies betonte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, auf der heutigen Pressekonferenz zum Ernteauftakt in der Agro-Farm GmbH Nauen. Er wies darauf hin, dass sich nach den Niederschlägen in den vergangenen zwei Wochen vielerorts die Lage entspannt hat. „In Teilen Nordostdeutschlands hat die Hitze jedoch Schäden in den Beständen verursacht.“

Als positiv bewertete der Präsident die gestiegenen Weltmarktpreise für Getreide und Raps, Sorge bereiten jedoch weiterhin die hohen Betriebskosten und die restriktive Düngeverordnung. Die Landwirtschaft leiste ihren Beitrag zur Klimaanpassung, indem der Boden weitgehend pfluglos bewirtschaftet werde, um das Wasser im Boden zu halten und die CO2-Emission zu senken, ergänzte Heiko Terno, Vizepräsident des Landesbauernverbandes Brandenburg beim Ernteauftakt 2021. „Doch um eine konservierende Bodenbearbeitung zu sichern, sind Breitbandherbizide unverzichtbar!“

Ernteauftakt mit erntePrognose für Brandenburg

Der Landesbauernverband Brandenburg geht in diesem Jahr nach ersten Schätzungen von einer insgesamt durchschnittlichen Ernte aus, wobei die Erträge der Gerste regional sehr unterschiedlich ausfallen werden. Die Winterungen kamen gut durch die kalte Jahreszeit und das kühle und feuchte Frühjahr bot den Pflanzen optimale Startbedingungen. War der Mai noch relativ feucht mit 65 Liter pro Quadratmeter – 54 Liter pro Quadratmeter sind es im vieljährigen Mittel – setzte Ende Mai/Anfang Juni die Trockenheit ein. Der Juni war mit 30 Liter pro Quadratmeter deutlich zu trocken, 65 Liter pro Quadratmeter sind es im vieljährigen Mittel.

Der fehlende Niederschlag wird teilweise zu schlechten Erträgen bei der Gerste führen. In der vergangenen Woche fielen teilweise über 160 Liter Regen pro Quadratmeter. Davon profitieren werden die später abreifenden Kulturen, wie Weizen, Roggen, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben sowie das Grünland. Nach dem Regen brachen jedoch vereinzelt Roggen- und Gerstenbestände zusammen. Die Differenz aus Niederschlag und Verdunstung war bis Ende Mai überall negativ. „Für Brandenburg ist das insofern problematisch als das die überwiegend sandigen Böden nur ein geringes Wasser- und Nährstoffspeichervermögen aufweisen. Das bedeutet, dass mehr Wasser abgeben als zugeführt wird. Humus hilft die Wasserhaltefähigkeit zu verbessern. Darum sind unsere Landwirte bemüht, Humus aufzubauen. Dazu haben wir uns auch in unserem Neuen Brandenburger Weg bekannt“, erklärt LBV-Vizepräsident Heiko Terno.

Regen kann ertragsaussichten noch verbessern

Die Ernte startet auch in diesem Jahr mit dem Drusch der Gerste, sobald diese abgetrocknet ist. Hier erwartet der LBV für Brandenburg im Durchschnitt ein Ergebnis von 55 dt/ha. Beim Winterraps rechnet der Verband mit einem landesweiten Durchschnittsertrag von 31 dt/ha. Das entspricht in etwa dem Vorjahresergebnis. In der Hauptanbaukultur Roggen erwartet der LBV Erträge von 50 dt/ha. Bei Winterweizen wird mit einem Ertrag von 62 dt/ha gerechnet. Allerdings kann der Regen der vergangenen Tage die Ertragsaussichten noch verbessern. In der ökologischen Landwirtschaft liegen die Ertragserwartungen jeweils mindestens 30 Prozent unter denen der konventionellen Produktion.

Insgesamt herrscht Optimismus unter den Landwirten bei der Preisentwicklung, allerdings steigen auch die Kosten, beispielsweise durch hohe Pachtpreise. red

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Medaillen für hohe Lebensleistung

Gesunde Kühe, die lange leben und nach jeder Kalbung viel Milch geben, sind Grundlage für eine wirtschaftliche Milcherzeugung. Der Rinderzuchtverband Berlin-Brandenburg zeichnet Mitgliedsbetriebe aus, die mit ihren Kühen genau dies erreichen: eine hohe Lebensleistung.

Eine hohe Lebensleistung erzielen Kühe, die eine stabile Gesundheit haben, ein hohes Alter erreichen und in ihrem Leben viel Milch geben. Der Landwirt und seine Mitarbeiter tragen mit ihren täglichen Entscheidungen dazu bei. Denn Gesundheit und Leistungsvermögen werden neben der erblichen Veranlagung von zahlreichen Faktoren beeinflusst.

Dazu gehören art- und bedarfsgerechte Fütterung, optimale Haltungsbedingungen und regelmäßige Beobachtung und Pflege der Tiere. Auf diese Weise legen Mensch und Kuh gemeinsam den Grundstein für hochwertige Lebensmittel: Milch, Käse, Butter, Joghurt und viele andere Molkereiprodukte, die für den Verbraucher im Kühlregal bereitstehen.

Keine Frage der Betriebsgröße

Die besten Betriebe erhalten für diese Leistung vom Rinderzuchtverband eine goldene bzw. silberne Stallplakette. Insgesamt werden in diesem Jahr 29 Zuchtbetriebe in ganz Brandenburg sowie dem Altkreis Jessen, der traditionell zum Einzugsgebiet des Verbandes gehört, ausgezeichnet.

Von familiengeführten Betrieben bis zu großen Agrargenossenschaften sind alle Betriebsformen vertreten. Langlebige, produktive Kühe sind also keine Frage der Betriebsgröße, sondern guter Herdenbetreuung. Dass die Kühe in einigen der ausgezeichneten Betriebe ein durchschnittliches Lebensalter von über sieben Jahren erreichen, bestätigt dies.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Sieben ausgezeichnete Betriebe in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Auf Rang zwei der besten Betriebe steht ein Familienunternehmen aus der Prignitz. Die Kühe von Landwirt Albrecht Beckmann aus dem Pritzwalker Ortsteil Buchholz haben im vergangenen Jahr eine Lebensleistung von knapp 50.000 kg Milch erreicht.

Die auffallend ruhige Herde von derzeit rund 70 Milchkühen versorgt das Ehepaar Beckmann gemeinsam. Zum Melken suchen die Kühe selbstständig den Melkroboter auf. Auf etwa 160 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche wird Futter- und Marktfruchtbau betrieben.

Ebenfalls mit einer goldenen Plakette wird der Milchhof Zerbin in Schönhagen ausgezeichnet. Fünf weitere Betriebe in der Region Prignitz/Ostprignitz-Ruppin erhalten eine silberne Plakette: Landwirt Lars Schulz (Dargardt), die Agrargenossenschaft eG Sieversdorf, die Agrarproduktivgenossenschaft eG Viesecke, die Agrar GmbH Boberow (Pröttlin) und der Buchenhof von Peter Brouwer in Meyenburg.

Vier goldene Plaketten für Westbrandenburg

Der Biohof zum Mühlenberg aus Kloster Lehnin auf Rang 3 ist einer der größeren Biomilchbetriebe Brandenburgs. 2016 haben Betriebsleiter Timo Wessels und sein Team den Hof mit gut 500 Milchkühen auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Was nicht über die Milchtankstelle im Ortsteil Damsdorf verkauft wird, holt abends der Kühltransporter der Molkerei ab.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark erhalten darüber hinaus die Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung in Groß Kreutz und die Produktivgenossenschaft Flämingrind eG in Kranepuhl eine goldene Stallplakette. Das Havelland ist durch den Landwirtschaftsbetrieb von Christian Schnarcke in Damme vertreten. Im Landkreis Oberhavel wird der engagierte Zuchtbetrieb, der Bauernhof der Familie Paries aus Klein-Mutz, als goldener Preisträger ausgezeichnet.

Eine silberne Plakette geht an die Wentowsee Agrar und Tierzucht GmbH nach Altlüdersdorf.

Milch aus der Uckermark

Im Nordosten des Verbandsgebietes bewirtschaften die beiden Brüder Martin und Manfred Mesecke seit 1991 ihre GbR mit 200 Milchkühen. Die gesunden und produktiven Milchkühe präsentiert der Betrieb regelmäßig auf den Kreistierschauen der Uckermark, die landesgrenzenübergreifend alle zwei Jahre stattfinden.

Die Auszeichnung mit der silbernen Stallplakette dürfte die Familie Mesecke zusätzlich mit Stolz erfüllen. Der Rinderzuchtverband Berlin-Brandenburg eG gratuliert allen Preisträgern, die wie viele andere täglich mit hohem Einsatz daran arbeiten, mit gesunden und robusten Kühen wertvolle Nahrungsmittel für unsere Region zu erzeugen. Die Bauernzeitung schließt sich diesen Glückwünschen an. Wer in den anderen Regionen Brandenburgs zu den Besten gehört, erfahren Sie demnächst auf diesen Seiten. (rbb, mil)

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Afrikanische Schweinepest: Landeskrisenstab will SchutzkorridorDer Landeskrisenstab zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg hat gestern (24. Juni) beschlossen, einen Schutzkorridor entlang der Grenze zu Polen zu errichten. Der Landesbauernverband mahnt indes klarere Regeln für die bevorstehende Ernte und eine intensivere Entnahme von Schwarzwild an.

Der Landeskrisenstab zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg hat gestern (24. Juni) beschlossen, einen Schutzkorridor entlang der Grenze zu Polen zu errichten. „Der Bau eines ASP-Schutzkorridors entlang Oder und Neiße ist zwingend erforderlich, um das weitere Einwandern von infizierten Wildschweinen aus Polen zu verhindern“, so die Leiterin des Krisenstabs Anna Heyer-Stuffer, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz.

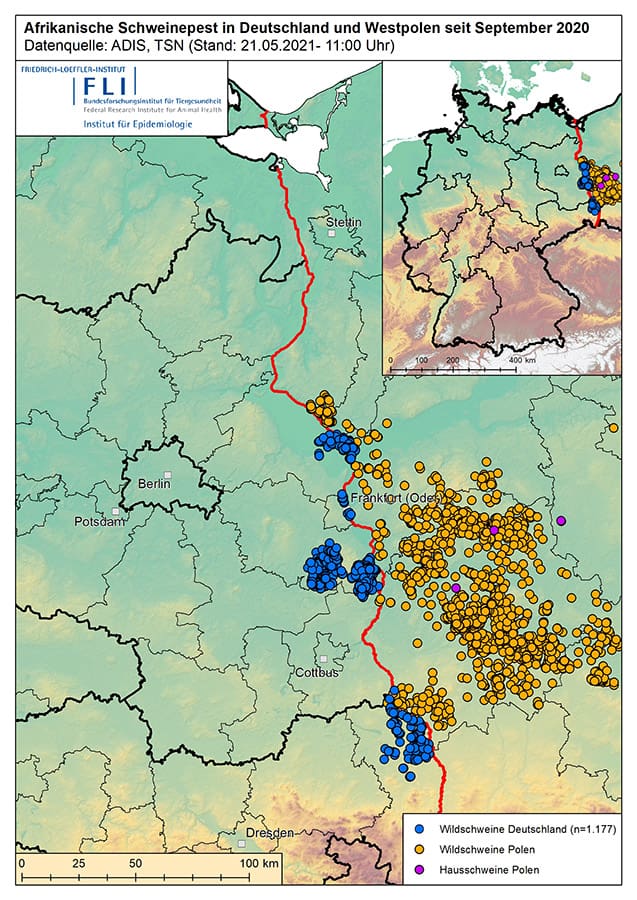

Enormer Seuchendruck östlich der Oder

Das Seuchengeschehen in Polen bleibt dynamisch: 1.650 ASP-Fälle bei Schwarzwild und zwei in landwirtschaftlichen Betrieben wurden in Polen seit Beginn des Jahres registriert. Allein in der ersten Juniwoche bestätigte die oberste Veterinärbehörde Polens 111 ASP-Funde mit insgesamt 184 verendeten Tieren, davon 80 Funde in der Wojewodschaft Lebus in Westpolen.

Mit einer wirksamen Eindämmung des ASP-Seuchengeschehens in Polen und einer Reduzierung des hohen Infektionsdrucks an der deutsch-polnischen Grenze sei derzeit nicht zu rechnen, schätzt der Landeskrisenstab Brandenburg. Bilaterale Gespräche des Bundes mit Polen zur Etablierung einer wirksamen Barriere direkt an der Grenze gemeinsam mit Polen hätten zu keinem Erfolg geführt.

„Wir bekämpfen die ASP nicht nur für uns allein …“

„Derzeit ist Brandenburg das Bollwerk gegen eine weitere Ausbreitung der ASP nach Westen. Wir bekämpfen die ASP nicht nur für uns allein, sondern gemeinsam mit Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern für die gesamte Bundesrepublik und alle 16 Bundesländer“, so Heyer-Stuffer. Die Bekämpfungsmaßnahmen seien bisher erfolgreich. „Dafür will ich allen Beteiligten, im Landeskrisenzentrum und in den Landkreisen ebenso wie bei der Bundeswehr, der Jägerschaft und allen weiteren unterstützenden Kräften, danken.“

Der Zaun entlang der Grenze biete jedoch keine ausreichende Sicherheit, wie immer neue mit dem Virus infizierte Fallwildfunde in bisher nicht betroffenen grenznahen Gebieten zeigen, schätzt die Leiterin des Krisenstabes ein. „Darum müssen wir den zweiten Zaun stellen – entlang vorhandener Straßen und Wege und unter Berücksichtigung von Naturschutzgebieten. Kleintiere können in der Regel hindurchschlüpfen, Rotwild kann den Zaun überspringen.“

+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++

In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr

Schutzkorridor: Mindestens 500 Meter breit

Der so entstehende Schutzkorridor soll mindestens 500 Meter breit sein. Innerhalb dieses Streifens wird der Wildschweinbestand auf möglichst null reduziert, es findet eine intensive Suche nach Fallwild statt und schweinehaltende Betriebe werden in besonderem Maße überwacht. Für die Kosten wird unter anderem eine Kofinanzierung durch die EU beantragt und ein solidarisches Finanzierungsmodell durch alle Bundesländer erarbeitet.

Bei der Beratung des Landeskrisentabs waren neben der Krisenstabsleiterin, Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, dem Landestierarzt Dr. Stephan Nickisch und Mitgliedern der zuständigen Ministerien für Verbraucherschutz und Landwirtschaft MSGIV und MLUK auch Vertreterinnen und Vertreter der Interessensverbände aus Landwirtschaft, Jagd und Schweinehaltung anwesend. Anna Heyer-Stuffer: „Ich bedanke mich für den kollegialen Austausch. Mir ist wichtig, dass all unsere Schritte transparent und eng mit den Verbänden abgestimmt werden. Die Afrikanische Schweinepest kann nur gemeinsam eingedämmt und erfolgreich bekämpft werden“.

LBV: „Kommunikationsschwäche der verantwortlichen“

Der Landesbauernverband (LBV) kritisiert indes heute (25. Juni) in einer Pressemitteilung „die Kommunikationsschwäche der Verantwortlichen“. Dass in dieser Woche nach sechs Monaten Pause die erste Sitzung des Landeskrisenstabes mit den Verbänden stattfand, sei ein Hinweis dafür. Der LBV fordert insbesondere eine bessere Koordination und ein höheres Tempo bei der Jagd auf Schwarzwild in den ASP-Restriktionszonen. Den Landkreisen fehle dazu schlichtweg das Personal, so der LBV.

Noch immer würden auf den Äckern und Wiesen in den betroffenen Gebieten verendete und verseuchte Wildschweine gefunden, von denen ein hohes Risikopotenzial ausgehe. Durch die Kadaver drohe auch die Ernte stark behindert zu werden, befürchtet der LBV. Es seien hohe Ausfälle möglich, die dann ersetzt werden müssen. „Die Vorsichtsmaßnahmen, die für die Ernte gelten sollen, sind kaum umsetzbar und werfen mehr Fragen auf als sie beantworten“, bemängelt LBV-Präsident Henrik Wendorff. „Für die Landwirte ist es fast unmöglich, sich regelkonform zu verhalten. Die Realitätsferne derer, die diese Vorschriften erlassen haben ist wirklich erschreckend.“

Bislang seien in den Restriktionszonen nur etwa 800 Wildschweine entnommen worden, noch immer liege kein schlüssiges Konzept zur Bejagung in den von ASP betroffenen Gebieten vor, kritisiert der LBV. Die Fallenjagd werde zunehmend ineffektiv, es sei an der Zeit, für die Jäger die richtigen Anreize zu setzen.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

LsV Brandenburg mit neuer Spitze

Der Verein Land schafft Verbindung (LsV) Brandenburg wählte in Dreetz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen neuen Vorstand. Der Lausitzer Rinderzüchter Peter Schollbach führt künftig die Brandenburger LsV-Aktivisten an.

Der Verein Land schafft Verbindung (LsV) Brandenburg hat am Sonnabend in Dreetz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende Christoph Plass und seine Frau Ilona stünden aufgrund ihrer betrieblichen Orientierungen für eine weitere Vorstandsarbeit nicht weiter zur Verfügung, informierte der Verein am Montag.

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wählten die Berufskollegen Peter Schollbach, der in Calau im Kreis Oberspreewald-Lausitz Rinder züchtet. Roland Straßberger arbeitet weiterhin als Kassenwart. Beide vertreten den Brandenburger Verein bei LsV Deutschland. Außerdem engagieren sich im Vorstand Thomas Essig (Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsgruppe Insekten LsV-D), Ina Österreicher (Administration) und Hans Heinrich Grünhagen (Verbindung zum Landesbauernverband). Der neue Vorstand kündigte an, sich verstärkt auf die Öffentlichkeitsarbeit zu konzentrieren. Unter dem alten Motto „Wir bitten zu Tisch“ und „Bauer sucht Verbraucher“ will man fachlich und sachlich über die Landwirtschaft in Brandenburg informieren.

Dirk Andresen vom LsV Deutschland dankte Christoph und Ilona Plass in einer Videobotschaft für ihren Einsatz. Ohne die beiden wäre die große Demonstration im November 2019 in Berlin nicht möglich gewesen. Dem schloss sich der neue Vorsitzende von LsV Brandenburg an. „Christoph Plass wird uns weiterhin in der GAP-Arbeitsgruppe des LsV-Deutschland und im Kulturlandschaftsbeirat des Landes Brandenburg vertreten“, so Peter Schollbach.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Defekte Hydraulik am Transporter: Mehr als hundert Ferkel tot

Hitze und eine defekte Hydraulik sorgten gestern in Rehfeld bei Kölsa im Landkreis Elbe-Elster offenbar für ein Drama. Berichten der Lausitzer Rundschau zufolge starben auf dem Transporter 103 von 150 Ferkeln, die eigentlich zur Mast nach Niedersachsen gebracht werden sollen.

Das Ausstallen und Verladen von Zuchtferkeln folgt seiner eigenen Routine. Die Arbeit des Zuchtbetriebs ist beendet, das Transportunternehmen übernimmt Ferkel und Verantwortung. Wie die Regionalzeitung Lausitzer Rundschau heute berichtet, entspann sich gestern bei der Hoyaer Ferkelaufzucht GmbH & Co. KG Kölsa in Rehfeld (Landkreis Elbe-Elster) allerdings ein Drama, das am Morgen begann und erst am späten Abend mit dem Abzug der regionalen Feuerwehren endete und über hundert Ferkel das Leben kostete.

tote ferkel: in transporter eingesperrt

Dem Bericht zufolge waren 150 Ferkel bereits verladen, als die hydraulische Hebevorrichtung des vierstöckigen Tiertransporters ausfiel. Folge: Die bereits verladenen Ferkel waren auf der obersten Etage des Transporters eingesperrt. Die Mitarbeiter des Transportunternehmens, unterstützt durch die Mitarbeiter der Ferkelaufzucht, versuchten, das technische Problem zu lösen. Fachbetriebe seien kontaktiert worden, ein Mitarbeiter des Lkw-Herstellers sei sogar vor Ort gewesen, berichten die Beteiligten vor Ort der Lausitzer Rundschau. Lösen konnten sie das Problem nicht.

Währenddessen wird es immer heißer. Die Temperatur stieg am Mittwoch in Südbrandenburg auf knapp 28 Grad. Als 16.30 Uhr die Feuerwehr verständigt wird, waren bereits viele Ferkel tot. Die Kameraden der Feuerwehr hätten zunächst versucht, das Dach abzuschrauben, berichtet der Einsatzleiter.

Dann habe man Öffnungen in die Seitenwände geflext und zudem verhindert, dass sich der Fahrer des Lkws beim Versuch, den Ferkeln zu helfen, selbst in Gefahr begibt. Die Kameraden aus Kölsa, Rehfeld und Falkenberg seien gegen 20.30 Uhr wieder abgerückt, schreibt die Lausitzer Rundschau. Mehrere defekte Sicherungen hätten sich im Nachhinein als Ursache des Defekts erwiesen. Für 103 Ferkel kam diese Erkenntnis zu spät.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Brandenburger Landpartie: Von Hof zu Hof

Mehr als hundert Gastgeber öffnen am kommenden Wochenende zur Brandenburger Landpartie ihre Höfe für Besucher. Maske und Abstand sind noch angesagt, aber immerhin ist es möglich, vor Ort und leibhaftig ins Gespräch kommen.

An ihrem traditionellen Termin, dem zweiten Juniwochenende, lädt der Verband pro agro mit dem Landesbauernverband und dem Landfrauenverband zur Brandenburger Landpartie. Anders als im Jahr 2020 gibt es in diesem Jahr wieder eine „echte“ Brandenburger Landpartie.

Am 12. und 13. Juni werden mehr als hundert Gastgeberinnen und Gastgeber im ländlichen Raum ihre Höfe öffnen.

Auch eine Werbung für die grünen Berufe

„Trotz mancher coronabedingter Einschränkungen wird es mit mehr als hundert Betrieben wieder viele Möglichkeiten geben, Land und Landwirtschaft kennenzulernen. Neben Regionalprodukten geht es bei der Landpartie immer auch um ein Gesprächsangebot zwischen Produzentinnen und Produzenten mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und es geht um die Werbung für grüne Berufe, die man bei einem Hof- und Betriebsbesuch vor Ort am besten kennenlernen kann“, so Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Axel Vogel als Schirmherr der Veranstaltung.

Die Brandenburger Variante des bundesweiten „Tag des offenen Hofes“ gibt es seit 1994 und hat sich zur publikumsstärksten Veranstaltung im ländlichen Raum entwickelt. In diesem Jahr werden keine Rekordmarken angestrebt, und auch auf eine zentrale Eröffnung wird pandemiebedingt verzichtet.

Die gastgebenden Betriebe und Höfe werden die pandemiebedingten Auflagen auch an diesem Wochenende berücksichtigen, so wie sie es mit ihren Direktvermarktungsangeboten und Hofläden schon seit über einem Jahr praktizieren.

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Regionale Produkte und ihre Macher erleben

Viele kleine, dezentrale Besuchsorte gehörten dabei immer schon zum Markenzeichen der Landpartie. Auch gehört es wieder zum Konzept, dass die meisten Angebote im Gastgeberkatalog auch nach den beiden Landpartietagen nutzbar sind. So sind es gerade die am regionalen Markt orientierten Unternehmen, die Direktvermarkter und Betriebe mit eigener Verarbeitung sowie aus dem Bio-Bereich, die Transparenz leben und sich an der Brandenburger Landpartie beteiligen.

„Die ersten Corona-Monate mit teilweise leeren Regalen haben uns nachdrücklich daran erinnert, wie wichtig es ist, sich auf regionale Versorgung mit Lebensmitteln stützen zu können“, so Vogel. Der Absatz beispielsweise von Bio-Abokisten stieg 2020 um mehr als die Hälfte an. Laut aktuellem Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat für 39 Prozent der Befragten die Landwirtschaft während der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Für 83 Prozent ist es wichtig oder sehr wichtig, dass ein Lebensmittel aus der Region kommt.

„Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen Sicherheit – und dies vor allem in heutigen Zeiten. Die Brandenburger Landpartie ist eine hervorragende Gelegenheit, um mit eigenen Augen zu sehen, wie Fleisch und Wurst, Milch und Käse, Obst und Gemüse, Honig und Konfitüre produziert werden und die Köstlichkeiten des Landes gleich vor Ort zu testen. Zugleich ist die Landpartie eine gute Gelegenheit für viele Betriebe und ganze Dörfer, sich gemeinsam zu präsentieren. Das stärkt den Zusammenhalt, steigert die Attraktivität der ländlichen Regionen und trägt dazu bei, dass Brandenburgs Dörfer eine Zukunft haben“, wirbt Dorothee Berger, zweite stellvertretende Vorsitzende Verband pro agro, für die Veranstaltung.

Mehr Verständnis für die Landwirtschaft

„Sich begegnen dient dem gegenseitigen Verstehen. Die Brandenburger Landpartie ist ein Musterbeispiel für Begegnungen zwischen Stadt und Land“, sagt Landesbauernpräsident Henrik Wendorff. „Als Landwirtinnen und Landwirte zeigen wir in diesem Jahr wieder die ganze Vielfalt an angebauten Kulturen und gehaltenen Tierarten sowie an unterschiedlichen Produktions- und Betriebsformen. Wir freuen uns darauf, wieder Gastgeberinnen und Gastgeber sein zu dürfen.“

Ulrike Fechner, Geschäftsführerin des Brandenburger Landfrauenverbands, schaut zurück auf die Anfänge der Landpartie: „Wir Landfrauen stehen für Regionalität und Verbraucheraufklärung und Seite an Seite mit den Landwirtinnen und Landwirten, wenn es darum geht, sachlich über unsere Landwirtschaft in Brandenburg zu diskutieren. Als 1994 die Landpartie ins Leben gerufen wurde, war es der Brandenburger Landfrauenverband e.V., der die Landpartie in den Anfangsjahren organisierte. Landfrauen beteiligen sich ehrenamtlich vor allem mit Aktionen für Kinder und machen Landwirtschaft mit allen Sinnen – sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören – erlebbar. Wir freuen uns daher umso mehr, dass die Brandenburger Landpartie nicht nur digital stattfinden kann. Wir laden die Menschen ein, zu entdecken, wie moderne Landwirtschaft funktioniert und wie Lebensmittel hergestellt werden. Brandenburgs Landwirtschaft ist unglaublich vielfältig – von konventioneller bis biologischer Erzeugung in kleinen wie in größeren Betriebsstrukturen. Kommen Sie vorbei, machen Sie sich selbst ein Bild und löchern Sie unsere Landwirtinnen und Landwirte mit Fragen!“ red

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Weidetierhalter appellieren an Vogel

Mit einem Appell haben sich Weidetierhalter aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark an Agrarminister Axel Vogel gewandt. Sie fordern, dass mehrere Wolfsangriffe auf ein vorschriftsmäßig gesichertes Wildtiergehege Konsequenzen haben und das zuständige Amt handelt.

Landesbauernverband Brandenburg sowie Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark haben sich am Freitag mit einem Appell an Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel gewandt: Er möge in dem ihm unterstellten Landesamt für Umwelt (LfU) die Voraussetzungen für faktenbasierte Entscheidungen wiederherstellen, fordern die Verbände.

„Das Landesamt für Umwelt hat als Behörde Gesetze zu vollziehen sowie Verordnungen umzusetzen und nicht auf der Basis von Vermutungen oder eigenen politischen Präferenzen zu entscheiden“, erklärt Jens Schreinicke, Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg und Vorsitzender der KBV Potsdam-Mittelmark.

Damwild im gesicherten Gehege

Der Appell bezieht sich auf Wolfsangriffe auf Damhirsche im Wildgehege Glauer Tal. Der Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Danny Eichelbaum und Saskia Ludwig im Brandenburger Landtag zufolge, geschah Folgendes:

Über die Risshotline des LfU Brandenburg wurden am 26. März sowie am 27. März 2021 jeweils ein Vorfall mit getötetem Gatterwild gemeldet. Bei den zweimal zwei Stücken Damwild vermutet der Rissgutachter „einen Wolf als wahrscheinlichen Verursacher, zumal ein solcher auf einer innerhalb des Geheges befindlichen Wildkamera abgelichtet wurde.“

Außerdem wird bestätigt, dass das Gehege wolfssicher eingezäunt war. Die Details sind hier nachzulesen.

Wolfsangriffe: ein- oder zweimal über den zaun?

Eigentlich sei die Faktenlage eindeutig, urteilt der LBV. Das Entscheidende: Die Wölfe überwanden mehrfach eine Umzäunung, die der Empfehlung des Agrarministeriums entspricht. Laut Brandenburger Wolfsverordnung hätten nun vom LfU Maßnahmen zur Vergrämung der Wölfe eingeleitet werden und bei einem Misserfolg die Tötung des dort jagenden Wolfes bzw. des Wolfsrudels verfügt werden müssen.

Stattdessen habe ein Sprecher des LfU der Regionalpresse auf Anfrage mitgeteilt, dass seit Ende März keine weiteren Fälle aus dem Gehege gemeldet wurden. Die Behörde vermute daher, dass der Wolf nur einmalig den Zaun überwunden habe und dann mehrere Tage im Gehege verbrachte, um weitere Tiere zu töten. Es läge demnach kein mehrmaliges Überwinden des Zaunes vor, die Wolfsverordnung komme deshalb nicht zur Anwendung, zitiert der LBV das Landesamt.

Unfreiwillig komisch, aber nicht lustig

„Diese Argumentation klingt wie aus dem Kabarett. Uns Landwirten, die wir trotz Herdenschutz regelmäßig Tiere an den Wolf verlieren, ist aber nicht zum Lachen zumute. Wir verlangen deshalb, dass die Prüfung von Wolfsrissen ausschließlich faktenbasiert erfolgt. Prüfer, die dazu nicht in der Lage oder willens sind, müssen andere Aufgaben übernehmen “, mahnt Schreinicke.

Den Appell an den Agrarminister, seine Behörde zum Handeln zu ermuntern, unterstützen Weidetierhalter aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark mit Namen und Adresse. Zu ihnen gehören die Agrargenossenschaft Planetal, die Agrargenossenschaft „Bernhagenrind“ in Fredersdorf, die Agrargenossenschaft Hoher Fläming und viele kleinere Betriebe mit Weidehaltung von Kühen und Schafen.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Biogemüse für Berlin

Hanna und Johannes Erz bauen im Oderbruch Biokürbisse, -kartoffeln und -linsen an. Hätten sie mehr Land, könnten sie vielleicht endgültig in den Haupterwerb wechseln. Der Bedarf an regionalen Bioprodukten ist riesig. Doch Land zu pachten, ist gar nicht so einfach.

Vor acht Jahren gründeten Hanna und Johannes Erz in Rathstock im Oderbruch den Bauernhof Erz. Beide waren schon ausgebildete Landwirte, als sie von Baden-Württemberg nach Eberswalde gingen, um an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Ökolandbau und Vermarktung zu studieren.

Danach wollten sie ihre Vorstellungen von ökologischer Landwirtschaft in einem eigenen Unternehmen umsetzen. Gar nicht so leicht, wenn man kein Bauernhoferbe ist oder einen Sechser im Lotto hatte.

Ein Kredit finanzierte die Hofstelle in Rathstock. Von den elf Hektar Land, die zum Hof gehörten, konnten sie anfangs nur drei Hektar selbst nutzen, der Rest war noch für fünf Jahre verpachtet.

Fläche und Finanzen

Es ging also zunächst um ein Konzept, mit dem man auf wenig Fläche möglichst viel Umsatz erwirtschaften kann: Die beiden Ökolandwirte setzten auf Kartoffeln und Feldgemüse. Dazu kam eine mobile Hühnerhaltung, ein Betriebszweig, von dem sie sich im Herbst vergangenen Jahres jedoch wieder verabschiedet haben: Drei Stunden Arbeit täglich für 200 bis 300 Hühner, das sei betriebswirtschaftlich nicht klug, hat Johannes Erz erfahren.

Auch der arbeitsintensive Gemüseanbau hat seine Grenzen in der Ökonomie, haben sie erkennen müssen und sich im Laufe der Zeit auf Hokaido-Kürbisse und Kartoffeln spezialisiert. Die Technik für deren Anbau ist gebraucht, aber bezahlt, wenn auch weiter mit viel Handarbeit verbunden. Johannes Erz legt Wert auf eine leichte Landtechnik mit höchstens 3,6 t Achslast, um Bodenverdichtungen entgegenzuwirken.

Auffüllen der Saatkartoffeln.

Kartoffellegemaschine der Rau Kombi.

Hanna Erz und Brigitte Polster legen die Knollen auf den Legeteller.

An diesem Mittwoch Mitte Mai zieht ein Deutz, Baujahr 1976, eine etwa 60 Jahre alte Kartoffellegemaschine, Teil des landtechnischen Kombi-Systems des Maschinenherstellers Rau aus Weilheim in Württemberg. Hanna Erz und Brigitte Polster, eine Freundin des Hofes, haben auf dem Zweisitzer hinter dem Traktor Platz genommen. Sie sortieren die Saatkartoffeln auf den Legeteller, der für gleichmäßige Ablage in die gelockerte Spur sorgt, die danach durch Zudeckscheiben wieder vom guten 56er-Oderbruchboden bedeckt wird. Für 500 Euro Investitionskosten haben Erz’ eine wirkungsvolle und robuste Technik, mit der sie die Knollen auf drei Hektar an gut zwei Tagen in die Erde bekommen.

„Linse mit Gesicht“: Linsen und Leute

Um die Fruchtfolge mit einer Leguminose zu bereichern, die sich gut direkt vermarkten lässt, starteten Hanna und Johannes Erz im vergangenen Jahr „Linse mit Gesicht“, eine Schwarmfinanzierung bei Startnext. Sie mobilisierten mit ihrer Aktion jede Menge Leute, die Linsen aus heimischem Bioanbau fördern wollten und sammelten knapp 24.000 Euro, um Landtechnik für den Linsenanbau anzuschaffen. Seitdem steht ein John-Deere-Mähdrescher, Baujahr 1984, auf dem Hof. Linsen werden in diesem Jahr auf gut einem Hektar in Kombination mit Hafer wachsen.

Außerdem stehen Kleegras, Winterweizen und – eine weitere Neuerung – Schwarzhafer auf dem Anbauplan. Und natürlich die Kürbisse: vier Hektar, gelegt mit einer umgebauten Rau-Kombi.

An Ideen mangelt es den beiden Junglandwirten vom Bauernhof Erz also nicht, und auch der Absatz stimmt. Der Markt würde sogar mehr abnehmen, als sie anbieten. Dennoch können sie von ihrer Hände Arbeit auf dem Hof allein noch immer nicht leben und wechseln seit der Betriebsgründung zwischen Haupt- und Nebenerwerb. Allein für die Beiträge zur landwirtschaftlichen Kranken- und Rentenkasse müssten sie zu zweit über 12.000 Euro jährlich aufbringen. Das ist schwierig, da kann man noch so sparsam wirtschaften. Darum ist Johannes Erz derzeit bei einem Caterer beschäftigt und dort vor allem an den Wochenenden unterwegs. Hanna Erz ist über einen 450-Euro-Job versichert ist. Was fehlt, um betriebswirtschaftlich entscheidend voranzukommen, ist das wichtigste Produktionsmittel eines Landwirts: der Boden.

Bauernhof Erz: Pacht und Politik

Momentan gäbe es eine Chance auf Pachtland. Die Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) hat in der Gemarkung Golzow knapp 50 ha Fläche in mehreren Losen ausgeschrieben. Ein 20-Hektar-Los in der Nähe wäre für Erz’ besonders attraktiv. Doch es gibt einen entscheidenden Haken: Die Pachtlaufzeit beträgt nur vier Jahre. „Das ist viel zu kurz, um sich als Biolandwirt darauf einzulassen“, sagt Johannes Erz. „Zwei Jahre Umstellung und zwei Jahre Erträge, das funktioniert beim besten Willen mit nachhaltiger Landwirtschaft nicht. Wir brauchen längere Pachtverträge!“, sind Hanna und Johannes Erz überzeugt.

Hinzu komme, dass die Rechnung auch aus fördertechnischer Sicht nicht aufgeht: „Die Ökolandbauförderung ist im Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) integriert. Verpflichtungen bei der Bewirtschaftung im Kulap-Programm laufen jedoch über fünf Jahre. Können diese Verpflichtungen aufgrund von kurzen Pachtverträgen nicht eingehalten werden, muss die komplette Kulap-Förderung zurückgezahlt werden“, so Erz. Zudem würden die Flächen zum höchsten Gebot vergeben.

Schon lange kritisiert das Bündnis Junge Landwirtschaft Brandenburg, dessen Mitbegründer Johannes Erz ist, die Privatisierungspraxis der BVVG. Es fordert ein Moratorium für den Flächenverkauf und die Entwicklung von fachlich fundierten Vergabekriterien. Das Bündnis macht am Beispiel des Bauernhofes Erz deutlich: Die Flächenvergabe der öffentlichen Hand bremst den Ökolandbau aus. Bei kurzen Pachtzeiten werde der Maximalertrag erwirtschaftet, der Boden ausgebeutet und heruntergewirtschaftet, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses.

Mit längeren Pachtverträgen zu Pachtpreisen, die sich am Ertrag orientieren, könnte dagegen Betrieben Planungssicherheit und Existenzgründern eine langfristige Perspektive gegeben werden. Bund und Länder seien mit ihren Landwirtschaftsflächen in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, fordern die Junglandwirte.

Doch zurück auf den Acker zu den Kartoffeln: Sie werden demnächst mit der modernen, drei Meter breiten Treffler gestriegelt und mit der 1960er-Rau-Kombi 5 gehäufelt – abwechselnd, bis es nicht mehr geht. Derweil wachsen Laura, Bernina, Belana und Co. ohne Beregnung in den schweren Böden heran, Kürbisse und Linsen in der Nachbarschaft. Und Hanna und Johannes Erz tüfteln weiter und zeigen, dass das Oderbruch als Gemüsegarten Berlins immer noch funktionieren kann, wenn man es lässt.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Afrikanische Schweinepest: Trauriger Knackpunkt

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den 1000. Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg bestätigt. Anlass für den Landesjagdverband nachzuhaken und eine enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu fordern. Zur Situation der Schweinehalter gibt es am Montag ein Fachgespräch im Landtag.

Seit am 10. September 2020 das erste Wildschwein positiv auf die Afrikanische Schweinepest getestet wurde, sind vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) tausend ASP-Fälle in Brandenburg bestätigt worden. Insgesamt sind es in Brandenburg und Sachsen 1.177 Fälle (Stand 21. Mai).

Aktuell bestehen in Brandenburg fünf Kernzonen, und ebenso viele Landkreise sind von der ASP betroffen. Das gefährdete Gebiet, einschließlich der Kernzonen, hat laut Angaben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz eine Fläche von über 2.400 Quadratkilometern.

Rasante Ausbreitung

„Wir erleben eine Ausbreitung der ASP in ihrer natürlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit, als würden wir keine Gegenmaßnahmen treffen“, schätzt Dr. Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverband Brandenburg (LJVB), die Lage ein. In der kommenden Vegetationszeit werde es noch schwieriger, die betroffenen Gebiete abzusuchen und neu auftretende Infektionsherde rechtzeitig auszumachen. Die Feldfrüchte bieten großflächige Rückzugsgebiete, und der Wald wird zunehmend unübersichtlicher.

In Bezug auf die vom LJVB ausgebildeten Suchhunde-Teams fordert der LBV eine konstruktive und enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten vor Ort. Nur so könne die Ausbreitung der ASP gestoppt werden. Bereits bestehende und vertrauensvolle Zusammenarbeit werde aufgrund nicht durchführbarer behördlicher Anordnungen häufig zunichtegemacht, merkt der LJVB an.

Sondersitzung zur Lage der Schweinehalter

Unabhängig von der Zahl der ASP-Fälle hat der Agrarausschuss des Brandenburgischen Landtages eine Sondersitzung geplant. Er wird sich am Montagvormittag (31. Mai) in einem Fachgespräch über die Situation der Schweinehalter in Brandenburg vor dem ASP-Hintergrund informieren.

Ab 9 Uhr werden sich Hans-Christian Daniels (Interessengemeinschaft der Schweinehalter Brandenburg e. V.), Henrik Wendorff (Landesbauernverband Brandenburg e. V.), Dr. Albert Hortmann-Scholten (Landwirtschaftskammer Niedersachsen), Lea Blechmann (Bundesverband Rind und Schwein e. V.) und Heike Kruspe (Bioland LV Ost e. V.) zu den Fragen der Abgeordneten äußern. Es geht um die bisherigen Auswirkungen der ASP auf die Schweinehaltung, eine Einschätzung der Perspektive, die Bewertung der Maßnahmen des Agrarministeriums und um Verbesserungsvorschläge. Die Sondersitzung wird im Internet übertragen. red

+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++

In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Heute Nachmittag: Spannende Debatte zum Insektenschutz

Es ist ein wohl einmaliger Vorgang in Deutschland: Landnutzer und Naturschützer verständigen sich auf Regelungen zugunsten des Arten- und Insektenschutzes. Einmalig könnte auch der Umgang des Brandenburgischen Landesparlamentes mit den Ergebnissen des Insektendialoges der beiden Volksinitiativen zu diesem Thema werden: Drei Vertreter der Regierungsfraktionen bringen einen Gesetzesantrag ein, die Fraktionen selbst einen selbstständigen Entschließungsantrag.

Heute Nachmittag, voraussichtlich ab 14.55 Uhr, wird über den Insektenschutz in Brandenburg und die Ergebnisse des Dialogprozesses der beiden Volksinitiativen beraten. In erster Lesung soll das „Gesetz zur Stärkung des Insektenschutzes, zum Erhalt der Artenvielfalt und der Kulturlandschaften für das Land Brandenburg (Brandenburgisches Kulturlandschafts- und Insektenschutz-Stärkungsgesetz – BbgKuInStG)“ besprochen werden.

Der Gesetzentwurf – und das ist unüblich und lässt viel Raum für Spekulationen – wird nicht von den Regierungsfraktionen, sondern von einzelnen Abgeordneten dieser Fraktionen, nämlich Johannes Funke (SPD-Fraktion), Isabell Hiekel (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Ingo Senftleben (CDU-Fraktion) eingebracht. Sie hatten als agrarpolitische Sprecher ihrer Fraktionen den Dialogprozess der Volksinitiativen begleitet.

Von den Regierungsfraktionen selbst kommt hingegen ein gemeinsamer Entschließungsantrag. Sie wollen über den „Umgang mit den Ergebnissen des Dialogprozesses zum Erhalt der Artenvielfalt und der Kulturlandschaft“ abstimmen. Vonseiten der Opposition haben Linke und BVB/Freie Wähler einen eigenen Antrag zum Thema eingebracht, der sich an den Ergebnissen des Dialogprozesses der Volksinitiativen orientiert.

Klares Bekenntnis sieht anders aus

Der Landesbauernverband (LBV) schätzt es als problematisch ein, dass der Gesetzentwurf nicht von den Koalitionsfraktionen, sondern nur von drei Abgeordneten in den Landtag eingebracht wird. Ein klares Bekenntnis der Koalition zum Ergebnis des Dialogprozesses hätte anderes ausgesehen, heißt es vonseiten des LBV. „Wir Landwirte haben uns mit weitreichenden Eingriffen bei der Bewirtschaftung in Naturschutzgebieten einverstanden erklärt, wenn wir im Gegenzug einen vollen finanziellen Ausgleich erhalten. Bauern müssen mit den gestiegenen Ansprüchen beim Insektenschutz leben und mit ihren Dienstleistungen Einkommen generieren können. Außerdem wollen wir auch eine breitere wissenschaftliche Begleitung. Es muss evaluiert werden, welche Maßnahmen wirken und welche nicht“, erklärte im Vorfeld der Landtagssitzung LBV-Präsident Henrik Wendorff.

Die Verbände appellieren an die Abgeordneten, das Artikelgesetz und alle eingebrachten Anträge in das weitere Verfahren zu überweisen. Der Handschlag der Vereinbarung sieht nach der ersten Lesung weitere Kompromisse vor. Die Beratungen jedoch ausschließlich auf Basis der gesetzlichen Einschränkungen, ohne die Anträge zum finanziellen Ausgleich zu beginnen, würde nicht dem Geist des Dialogverfahrens entsprechen. „Wir vertrauen weiter auf den eingeschlagenen Weg und auf die Vereinbarung“, so Wendorff. „Nun, da es ans Geld geht, werden wir sehen, ob zeitgleich alle Maßnahmen umgesetzt werden können, zumal auf europäischer und Bundesebene viel in Bewegung ist“, so Wendorff.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Auch Naturschutzverbände sind besorgt

Vertreter der Volksinitiative der Naturschützer sehen es ähnlich. Sie erinnern in ihrer Pressemitteilung an die Vorgeschichte der heutigen Debatte: Im Februar 2020 hatten die Vertreter der Umwelt- und Naturschutzverbände und der Landnutzerverbände gemeinsam mit den Vertretern der Koalitionsfraktionen eine Vereinbarung unterzeichnet, dass eine Zusammenführung der beiden Volksinitiativen erfolgen soll. Dazu hat der Landtag einen aufwendigen Dialogprozess mit professioneller Moderation unterstützt und finanziert.

Mitte März 2021 haben die Vertreter der Volksinitiativen gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten das Ergebnis des Dialogprozesses der Präsidentin des Landtages übergeben. Für den vorgesehenen gesetzlichen Ausschluss des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln in Naturschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat-Gebieten sowie in Gewässerrandstreifen erhalten die Landwirte einen gesicherten finanziellen Ausgleich. Die Landnutzer und Naturschützer haben darüber hinaus zwölf Anträge zum Arten- und Insektenschutz zur Einbringung in den Landtag entworfen.

Die Vereinbarung vom Februar 2020 habe auch die Festlegung enthalten, dass das Ergebnis des Dialogprozesses dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt wird, betonen die Vertreter der Volksinitiativen. Mit Sorge hätten sie die Diskussionen im Vorfeld der Einbringung des Ergebnisses des Dialogprozesses in den Landtag verfolgt. „Die Koalitionsfraktionen haben die zwölf Anträge nicht direkt in den Landtag zur weiteren Behandlung in den Ausschüssen eingebracht, sondern nur mittelbar durch allgemeine Bezugnahme auf das Ergebnis des Dialogprozesses. Der Gesetzentwurf selbst wird nicht von den Koalitionsfraktionen, sondern nur von drei Abgeordneten in den Landtag eingebracht. Ein klares Bekenntnis der Koalition zum Ergebnis des Dialogprozesses ist in diesem Verhalten nicht erkennbar“, heißt es in der Pressemitteilung.

Rechtzeitig auf Veränderungen einstellen

Nur mühsam habe erreicht werden können, dass die Einbringung in den Landtag nicht weiter aufgeschoben wird. „Gerade die Landwirte brauchen eine zügige Verabschiedung der Regelungen, damit sie sich rechtzeitig auf die Veränderungen einstellen können. Auch die im Dialogprozess erarbeiteten Anträge zur Ausrichtung der Agrarförderung müssen zügig im Landtag behandelt und beschlossen werden“, heißt es weiter.

Im Archiv des Landtages ist sie auch später noch einsehbar.

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Eberswalder Gruppe für Regionalkonzept ausgezeichnet

Die Eberswalder Gruppe wurde gestern (22. April) mit dem ersten Platz des bundesweiten Wettbewerbes „Faire Partner – Bauer, Hersteller, Handel“ ausgezeichnet. Die in diesem Jahr erstmalig vergebene Auszeichnung honoriert beispielhafte Projekte des fairen Handels in der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Mit im Projekt: Ralf Remmert und sein Prignitzer Landschwein.

Die Verleihung fand in kleinem Kreis in der Vertretung des Landes Brandenburg in Berlin statt. Initiatoren der Auszeichnung „Faire Partner“ sind die Branchenfachmagazine top agrar und Lebensmittel Praxis. Eine unabhängige elfköpfige Jury aus Experten der Land- und Ernährungswirtschaft sowie des Handels bewertete unter anderem die partnerschaftliche Zusammenarbeit, das wirtschaftliche Fairplay und den gesellschaftlichen Nutzen innerhalb der Wertschöpfungskette Fleisch/Wurst.

30.000 Schweine jährlich aus brandenburg

Auch Uwe Feiler, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, war bei der Preisverleihung zugegen. „Mehr Fairplay in der ganzen Lebensmittelversorgungskette – das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen“, so Feiler. Das Siegerprojekt zeige: Wenn alle Partner vom Bauern bis zum Handel auf Augenhöhe zusammenarbeiten, stärkt das die regionale Wertschöpfung und setzt Anreize für mehr Tierwohl. „Der Preisträger trifft damit genau den Nerv der Zeit: Verbraucherinnen und Verbrauchern legen immer mehr Wert auf Regionalität und achten darauf, wie Tiere gehalten werden. Das Siegerprojekt macht es leichter, sich beim Einkauf bewusst dafür zu entscheiden“, betonte Feiler bei der Preisverleihung.

Sebastian Kühn, geschäftsführender Mitgesellschafter und Sprecher des Familienunternehmens, nahm als Initiator und Hauptakteur die Auszeichnung entgegen. Gemeinsam mit den Partnern Prignitzer Landschwein und der REWE Ost ist es in den vergangenen zwei Jahren gelungen, eine neue regionale Qualität aus der Kombination von mehr Tierwohl, fairer Preisgestaltung und einem deutlich verbesserten ökologischen Fußabdruck zu entwickeln. Über 30.000 Schweine aus original brandenburgischer Herkunft werden inzwischen ohne Umwege in den Frischetheken und Kühlregalen der REWE-Märkte in Berlin und Brandenburg vermarktet.

Eberswalder Gruppe: Mehr Tierwohl und faire Lieferketten

Durchschnittlich zwei Euro mehr pro Kilogramm müssen Sebastian Kühn zufolge Verbraucher am Ende der kurzen Lieferkette an der Ladenkasse für das hundertprozentig regionale Produkt bezahlen. „Eigentlich nicht viel für eine absolut transparente Fleischqualität und ein Bündel an direkten Beiträgen für eine nachhaltigere Land- und Ernährungswirtschaft in der Hauptstadtregion“ fasst Kühn zusammen. Regionale Lieferkette bedeutet hier auch Wirkungskette: Der Mehrpreis mit Abnahmegarantie für das Prignitzer Landschwein, den die Eberswalder vertraglich garantieren, nutzt Landwirt Remmert wiederum für den Ausbau innovativer Tierwohlställe. Die Bauernzeitung berichtete bereits ausführlich über sein Haltungskonzept.

Für die Zukunft haben sich die Partner REWE und Eberswalder viel vorgenommen. Neben dem Ausbau des aktuellen Schweinefleisch-Programms mit weiteren Wurstprodukten, sollen künftig auch andere Fleischarten in einem „Faire-Partner-Programm“ in Brandenburg erzeugt und gemeinsam vermarktet werden. red