Der Einsendeschluss für digitale Beiträge zum Fotowettbewerb „Wasser ist Leben!“ endet Samstagnacht um 23.59 Uhr. Den Gewinnern winken wertvolle Preise, die beim Brandenburger Dorf- und Erntefest am 10. September in Wulkow überreicht werden.

Seit einigen Jahren veranstaltet der LBV Brandenburg gemeinsam mit der Bauernzeitung und dem Verband pro agro einen Fotowettbewerb zu landwirtschaftlichen und ländlichen Themen. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbes lautet „Wasser ist Leben!“ und ist derzeit hochaktuell. Zeigen Sie uns, wo und wie Wasser in der Landwirtschaft und im alltäglichen Leben gebraucht wird! Von zu viel bis viel zu wenig Wasser, von Lebensmittel für Mensch, Tier und Pflanze oder als Objekt des Vergnügens. Wasser und der Umgang damit bietet eine große Menge von Motiv- und Bildideen. Mitmachen lohnt sich auf alle Fälle noch! Jeder kann wertvolle Preise gewinnen.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Reinigung von Erntemaschinen

- Märkte und Preise

Wanderausstellung mit den besten Fotos

Wir freuen uns über jeden, der mit seinen Bildern am Wettbewerb teilnimmt, egal aus welchem Jahr die Bilder stammen und egal ob sie in Berlin-Brandenburg aufgenommen wurden. Hauptsache sie sind digital, denn der Einsendeschluss für analoge Fotos ist verstrichen. Alle Fotos werden von einer Jury bewertet. Die besten 20 Fotos touren dann ein Jahr als Wanderausstellung durch Verbände, Institutionen, Ministerien und Museen in Brandenburg und Berlin. Die drei Sieger – wir vergeben 3 x den ersten Platz – werden am 10. September auf dem Brandenburger Dorf- und Erntefest in Wulkow (bei Neuruppin) mit wertvollen Preisen prämiert.

Schicken Sie die Fotos per E-Mail an info@lbv-brandenburg.de

Teilnahmebedingungen

Möglichst nicht mehr als 5 – 7 Fotos. Berufsfotografen sind nicht erwünscht – dies wäre unfair gegenüber den „normalen“ Einsendern. Gewertet werden Digitalfotos mit mind. 1280 x 960 Pixel im Dateiformat JPG, TIF oder PNG.

Für die eingereichten Fotos wird dem Landesbauernverband Brandenburg e. V. das einfache Nutzungsrecht auch über die Wettbewerbsdauer hinaus eingeräumt. D. h. der LBV erwirbt für alle Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit den Fotowettbewerben bestehen, das Recht, die Fotos – natürlich mit Nennung des Fotografen – zu veröffentlichen. Veröffentlichungen werden nicht honoriert.

Pasteurellose: Rinderseuche in MV und Sachsen

Wie der Vogtlandkreis im Südwesten Sachsens am Dienstag mitteilte, ist die Pasteurellose in mehreren Mutterkuhherden im Kreisgebiet ausgebrochen. Das Geschehen sei dramatisch, heißt es aus dem Veterinäramt der Landkreisverwaltung in Plauen. Die Rinder verendeten nach Auftreten der Symptome in kürzester Zeit.

Es handelt sich hierbei um die sogenannte Pasteurellose des Rindes, auch bezeichnet als Wild- und Rinderseuche oder Hämorrhagische Septikämie des Rindes. Es ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die bei Rindern durch den Erreger Pasteurella multocida eines bestimmten Kapseltyps hervorgerufen wird. Die Erkrankung ist in Deutschland weder anzeige- noch meldepflichtig. Es erkranken überwiegend Rinder unter zwei Jahren daran.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, nahe Wokuhl-Dabelow, ist die seltene Wild- und Rinderseuche Pasteurellose ebenfalls nachgewiesen worden. Ein Revierförster stieß bei Holzrückearbeiten im Wald auf mehrere tote Damhirsche. In der Pathologie des zuständigen Landesamtes in Rostock wurden die Kadaver untersucht und das Bakterium Pasteurella multocida nachgewiesen. Dieses führte bei den Hirschen zum raschen Tod durch eine hochgradige Brustfell- und Darmentzündung. Aufgrund der unklaren Eintragsquelle kontaktierte das Kreisveterinäramt die Rinderhalter der Gegend und forderte sie auf, ihre Herden aufmerksam zu beobachten.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Reinigung von Erntemaschinen

- Märkte und Preise

Übertragen Wölfe die Pasteurellose?

Spekulationen gibt es über die Eintragsquelle für diese Krankheit, die seit vielen Jahren als ausgerottet galt, nun aber wieder auftritt. Auffällig sei laut einer Studie von Dr. Peter Kutzer, Fachtierarzt für Mikrobiologie im Landeslabor Berlin-Brandenburg in Frankfurt (Oder), dass häufig, wenn sich in bestimmten Regionen ein Wolfsrudel etabliert habe, dort die Wild- und Rinderseuche Pasteurellose ausgebrochen sei. Das Bakterium Pasteurella multocida sei Kutzer zufolge auch bei speziell untersuchten und nach Unfällen verendeten Wölfen nachgewiesen worden.

Wölfe könnten das Bakterium laut der Studie in ihrer Maulflora über sehr lange Entfernungen transportieren. Sie selbst erkranken dabei nicht. Andere Tiere könnten beispielsweise durch versuchte, aber nicht vollendete Risse infiziert werden. Auch eine Infektion über Tränkstellen ist nicht auszuschließen. Beim Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems hielt man sich auf Anfrage der Bauernzeitung hin noch mit einer Bewertung zurück. Derzeit reiche die Datenlage nicht für ein fundiertes Urteil aus, hieß es seitens des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit.

Seuche in Asien und Afrika endemisch

Charakteristisch für die Seuche seien einzelne Ausbrüche mit regional beschränktem Charakter, heißt es in der Presseinformation aus dem Vogtlandkreis. Im 18. Jahrhundert habe es in Europa noch ausgedehnte Seuchenzüge gegeben. Und weiter: „Die Pasteurellose des Rindes tritt endemisch in Regionen Südostasiens, des Nahen und Mittleren Ostens und in Afrika auf. Ansonsten galt sie weltweit weitestgehend als getilgt. Im Jahr 2013 trat die Seuche in Spanien auf. Inzwischen habe es Berichte über Ausbrüche in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern und Sachsen (Landkreis Görlitz) gegeben, fasst das Veterinäramt zusammen. Im November 2021 sei bereits die Jungrinderherde eines vogtländischen Milchviehbetriebs mit erheblichen Verlusten betroffen gewesen. „Dem aktuellen Geschehen gingen Ausbrüche im westlichen Erzgebirgskreis voraus. Die Mitarbeiter der beiden Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter sowie die bestandsbetreuenden Tierärzte der beiden Landkreisen arbeiten hier eng zusammen“, heißt es in der Presseinformation.

Für Menschen ist Krankheit ungefährlich

Empfängliche Tierarten für die Pasteurellose sind den veterinären zufolge alle Haus- und Wildwiederkäuer (Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel, Zebus, Bisons, Reh-, Rot-, Sika- und Damwild), Haus- und Wildschweine. Wildwiederkäuer und die anderen genannten Tierarten erkranken jedoch seltener und weniger schwer als Rinder. Für den Menschen ist die Erkrankung ungefährlich. Der Erreger kann in feuchtem Boden und Wasser mehrere Tage überleben. Eine Erregerausbreitung und Ansteckung erfolgt aerogen durch direkten Kontakt zu infizierten Tieren oder auch indirekt über kontaminiertes Futter und Wasserstellen. Die Inkubationszeit beträgt ein bis drei Tage. Die Erkrankung verläuft meist perakut oder akut. Die Tiere zeigen plötzliche Niedergeschlagenheit, Bewegungs- und Fressunlust, haben hohes Fieber und starkes Speicheln. Blutiger Durchfall, blutiger Nasenausfluss, Unterhautödeme, Husten und Atemnot können hinzukommen und führen schließlich meist innerhalb von 24 – 48 Stunden zum Tod. Langsamere Verläufe oder Spontanheilungen sind selten.

Kein Nachweis bei Wildtieren im Vogtlandkreis

Die Rinder der vogtländischen Betriebe standen zum Zeitpunkt der Infektion auf der Weide. Ein Erregernachweis bei Wildtieren im Einzugsgebiet der Weiden konnte noch nicht geführt werden, da es bisher keine entsprechenden Totfunde gab. „Therapeutisch kommen Antibiotika oder eine Impfung in Frage. Die Herstellung eines stallspezifischen Impfstoffes läuft. Die Betriebe unternehmen derzeit mit Unterstützung durch den Rindergesundheitsdienst der Sächsischen Tierseuchenkasse alle Anstrengungen, um eine Ausbreitung zu verhindern und das Geschehen einzudämmen“, schreiben die Veterinäre aus Sachsen. (red)

Freiflächenphotovoltaik in Schutzgebieten

Mit der „Stöllner Erklärung“ haben sich die Vorstände der Agrargenossenschaften in Stölln, Hohennauen, Gülpe, Großderschau und Friesack an Agrarministerium und Öffentlichkeit gewandt. Sie fordern ein Umdenken bei der Genehmigung von Anlagen zur Freiflächenphotovoltaik.

Die Vorstände von fünf Agrargenossenschaften aus dem Westhavelland wandten sich am 11. Mai mit der „Stöllner Erklärung“ an Agrarminister und Öffentlichkeit. Sie befürchten, dass ihre Betriebe durch die 100-prozentige Lage ihrer Flächen – insgesamt ca. 12.000 ha – in Landschaftsschutzgebieten von der Zukunftssicherung durch den Auf- und Ausbau regenerativer Energieprojekte ausgeschlossen werden. Die Unterzeichner aus Stölln, Hohennauen, Gülpe, Großderschau und Friesack bekennen sich ausdrücklich zur Kreislaufwirtschaft als Bestandteil eines naturgerechten Landbaus. Insgesamt arbeiten 160 Mitarbeiter in den fünf Betrieben.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Solarenergie

- Feldversuch zur Horstaussaat

- Reinigung von Erntemaschinen

- Märkte und Preise

Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft

„Um die bestehenden Betriebe zukunftsfähig für kommende Generationen zu erhalten, muss eine Ertrags- und Einkommenslage entstehen, die mittel- und langfristig stabil und sicher ist. Aus der originären Landwirtschaft ist dieses Ziel seit geraumer Zeit nicht mehr aufrecht zu erhalten“, heißt es in der Erklärung. „Ganz in diesem Sinne suchen die partnerschaftlich agierenden Agrargenossenschaften nach neuen und entwicklungsbezogenen Einkommensquellen als wirtschaftliche Basis und Ergänzung zu klassischen, landwirtschaftlichen Produktionszweigen. Der Auf- und Ausbau regenerativer Energieprojekte auf den Flächen der Betriebe und in den Gemeinden wird dabei als wesentlicher Zukunftssicherungsfaktor identifiziert.“

Auch interessant

Zum Beispiel der Solarpark Stölln

Aus eigener Motivation und Verantwortung heraus hätten die Agrargenossenschaften daher mit Unternehmenspartnern eine fachlich fundierte Projektierung – beispielsweise des Solarparks Stölln – erarbeitet. Dabei geht es um eine Anlage, die auf 100 ha Fläche Strom produzieren soll. Der erste Entwurf liege auf dem Tisch und gehe u. a. mit kleineren Segmenten, Grün- und Blühstreifen intensiv auf Naturschutzbelange ein, so Detlef Ebert, Vorstand der Agrargenossenschaft Stölln, gegenüber der Bauernzeitung. Als Betrieb mit 800 Milchkühen sei es in den vergangenen sieben Jahren nicht möglich gewesen, erfolgreich zu wirtschaften, man brauche die Synergieeffekte, die die Neuen Energien mit sich bringen und dürfe durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet nicht davon ausgeschlossen werden. Ähnliche Projekte wie in Stölln seien im Westhavelland in Vorbereitung.

Freiflächenfotovoltaik: Genehmigungspraxis überdenken

Die Unterzeichner fordern ein Überdenken der Genehmigungspraxis von Photovoltaikprojekten, erwarten ein aktives Umdenken der zuständigen Ministerien und Abteilungen und die proaktive Unterstützung der Initiativen im Naturpark Westhavelland. „Hierbei können neue Grundlagen durch die Veränderung des EEG-Osterpakets der Bundesregierung unterstützend wirken“, schließen die Landwirte. Den Wortlaut der Erklärung lesen Sie hier:

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Zukunftswoche für Fachkräfte von übermorgenDie letzte Aprilwoche stand ganz im Zeichen der Berufsorientierung zu den Grünen Berufen. Neben Betriebsexkursionen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 waren die Mitarbeiterinnen von „AGRARaktiv – Kompetenzzentrum Landwirtschaft und ländlicher Raum“ auch auf der Ausbildungsmesse youlab 2022 in Oranienburg präsent.

„Selten finden alle Formate in einer Woche statt. Eine gute Gelegenheit, fast alle Facetten der Arbeit von AGRARaktiv vorzustellen“, schreibt Anika Barkowski, Projektleiterin von AGRARaktiv. Am 26. April 2022 konnte AGRARaktiv 24 Schülerinnen und Schüler einer siebenten Klasse auf dem Familienbetrieb Kersten in Velten (Landkreis Oberhavel) begrüßen. An mehreren Stationen konnten sich die Jugendlichen ausprobieren – Anfassen war ausdrücklich erlaubt. So durften der Feuchtegehalt von Getreidekörnern bestimmt und die Kühe gefüttert werden. Vieles gab es zu entdecken und zu lernen: Was unterscheidet Weizen und Hafer? Wie funktioniert ein Mähdrescher? Was ist der Unterschied zwischen Milchvieh- und Mutterkuhhaltung? Wie gewinnt man Honig? Welche Berufe gibt es auf diesem Betrieb?

youlab: Auf der Messe ins Gespräch kommen

Ein ganz anderes Format zur Berufsorientierung zu den Grünen Berufen sind Ausbildungsmessen. Am 27. April 2022 informierte AGRARaktiv zusammen mit dem Kreisbauernverband Oberhavel auf der youlab über die 14 Grünen Berufe.

Die gut organisierte Messe ermöglichte es, mit vielen interessierten Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wer besonders mutig war, hat sich daran versucht die 30 mitgebrachten Sämereien zu bestimmen.

Zukunftstag: „Deine Grüne Zukunft“

Den Wochenabschluss bildete der Zukunftstag des Landes Brandenburg am 28. April 2022. Unter dem Motto „Deine Grüne Zukunft“ hat AGRARaktiv – Kompetenzzentrum Landwirtschaft und ländlicher Raum Schülerinnen und Schülern die 14 Grünen Berufe vorgestellt.

38 Schülerinnen und Schüler aus allen Regionen des Landes haben die Chance genutzt, sich über Ausbildung, Studium und Karrierewege im Agrar- und Umweltbereich zu informieren.

Digitaler Zukunftstag

Nach einem kleinen Warm-up mit einem digitalen Quiz für die Teilnehmenden wurde es dann kurzzeitig theoretisch, als die 14 Grünen Berufe im Überblick und anschließend die Studienmöglichkeiten vorgestellt wurden. Dabei wurde deutlich: So vielfältig die 14 Grünen Berufe sind, so vielfältig und interessiert waren die Fragen der Teilnehmenden. So wollte Lisa wissen, welche Stärken man für die einzelnen Grünen Berufe haben sollte. Emely hat sich mehr für die Ausbildung zur Gärtnerin interessiert: „Welche Fachrichtungen gibt es im Gartenbau?“ Und Kim wollte wissen, ob man jedes Wochenende arbeiten muss.

Um es nicht nur bei der Theorie zu belassen, loggten sich Dirk Peters (Betriebsleiter der Agro-Farm GmbH Nauen), Marie-Luise Joachim (Mitarbeiterin der Lehr- und Versuchsanstalt Groß Kreutz) sowie Johanna Zießler (Mitarbeiterin beim Rinderzuchtverband Berlin-Brandenburg) in die Veranstaltung ein. Neben einer Vorstellung des jeweiligen Betriebes und der dortigen Ausbildungsberufe gaben die drei einen kurzen Einblick in ihre beruflichen Werdegänge, um sich anschließend den zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen.

Was die Schülerinnen und Schüler wissen wollten …

Warum sind Sie Landwirt geworden? Hatten Sie früher auch andere Berufswünsche? Was ist das schönste Erlebnis, das Sie in Ihrem Berufsleben hatten? Was gefällt Ihnen nicht an Ihrem Beruf? Gibt es etwas, das Ihnen besonders gut gefällt?

Mit sehr positivem Feedback und einem Dank an alle Referenten und Referentinnen haben sich die Schülerinnen und Schüler am Ende der Veranstaltung verabschiedet. Einige haben sich bereits im Anschluss für Seminare der Online-Reihe von AGRARaktiv „Berufs- und Studienorientierung im grünen Bereich“ angemeldet. Auch wenn ein Besuch auf einem Betrieb durch nichts zu ersetzen ist, freut sich das Team von AGRARaktiv, dass den jungen Leuten auch digital ein Einblick gegeben werden konnte. Der Zukunftstag 2023 wird sicher wieder spannend!“, schließt Anika Barkowski ihren Bericht über die inhaltsreiche Woche im Zeichen des landwirtschaftlichen Nachwuchses. Aktuelle Termine: www.agraraktiv-brandenburg.de. (red)

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Ab sofort Anträge auf Agrarförderung einreichenDie Anträge auf Agrarförderung in Brandenburg für das Antragsjahr 2022 können ab sofort bis zum 16. Mai 2022 eingereicht werden. Darüber informierte am Donnerstagmittag das brandenburgische Agrarministerium.

Wie gewohnt erfolge die Antragstellung online über den WebClient unter www.agrarantrag-bb.de, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Agrarbeihilfen sollen pünktlich bis zum Ende des Jahres 2022 bei den Landwirtschaftsbetrieben ankommen. Landwirtinnen und Landwirte sind dazu aufgerufen, ihre Antragsunterlagen so früh wie möglich, spätestens jedoch bis zum 16. Mai 2022, einzureichen.

Fristen einhalten

Die Antragstellung für die Agrarförderung in Brandenburg erfolgt auch 2022 online. Somit ist eine kontaktlose Abgabe aller Antragsunterlagen gewährleistet. Zur Fristwahrung ist der physische Posteingang des unterschriebenen Datenbegleitscheins entscheidend, welcher bei dem jeweils zuständigen Amt für Landwirtschaft einzureichen ist. Der unterschriebene Datenbegleitschein kann vorab per E-Mail oder Fax im Landwirtschaftsamt eintreffen und das unterschriebene Original innerhalb von fünf Arbeitstagen nachgereicht werden. Dies gilt ebenso für Unterlagen, die nach dem 16. Mai 2022 einzureichen sind. Agrarförderanträge, die nach dem 10. Juni 2022 eingehen, gelten als verfristet und müssen abgelehnt werden.

Landwirte sind gebeten, sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen der EU-Agrarreform ab dem Antragsjahr 2023 vertraut zu machen. Hinweise zum Antrag auf Agrarförderung 2022 sowie Informationen zur EU-Agrarreform ab dem Antragsjahr 2023 sind hier einzusehen. In den nächsten Monaten würden auf dieser Website weitere Informationen zur Umsetzung veröffentlicht, informiert das Agrarministerium. red

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Wie weiter mit der GAP ab 2023 in Brandenburg?Die Kreisbauernverbände Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming luden Irene Kirchner vom Agrarministerium zu einer Informationsveranstaltung zur Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik in Europa (GAP) ab 2023 in Brandenburg ein. Vieles noch unklar, manches kompliziert.

GAP heißt nicht nur Gemeinsame Agrarpolitik, sondern ist auch das englische Wort für Lücke. Und die GAP wird in Brandenburg ab 2023 ein Lücke von zehn Millionen Euro reißen, die den brandenburgischen Landwirtschaftsbetrieben nicht mehr zugutekommen werden. Für Montagvormittag hatten die Kreisbauernverbände Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming in die Heimvolkshochschule am Seddiner See eingeladen, um Genaueres dazu zu erfahren.

Gap reißt Zehn-Millionen-Euro-Gap

„Volles Haus im großen Saal“, berichtet Dr. Tino Erstling, seit Anfang des Jahres Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. „Thema war die Ausgestaltung der GAP ab 2023. Als Referentin konnten die Verbände Irene Kirchner gewinnen. Sie ist Referatsleiterin im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz und verantwortlich für Agrarumweltmaßnahmen, ökologischen Landbau und Direktzahlungen. Deutlich wurde, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in Brandenburg ab 2023 insgesamt mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr verlieren werden. Das betrifft sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftende Unternehmen, wobei die Verluste auch nicht über die Ökoangebote zu kompensieren sind. So hatte es bereits der LBV Ende des vergangenen Jahres errechnet“, so Erstling.

Als in der Diskussion hochsensibel habe sich das von Kirchner erläuterte Konstrukt des kooperativen Ansatzes bei den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen herausgestellt, berichtet Erstling. Hier werde es darauf ankommen, von wem und wie das kooperative Management organisiert wird. „Zum Ende der Infoveranstaltung kamen die anwesenden Landwirte auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Von einigen wurde vor dem Hintergrund der aktuell unkalkulierbaren Mehrbelastungen die Forderung formuliert, die neue GAP zu verschieben.“

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Wölfe greifen 50-köpfige Jungrinderherde anIn der Nacht auf den 7. März greifen Wölfe eine Herde Jährlingsfärsen im Rhinluch (Brandenburg) an und jagen sie 20 Kilometer bis an die Autobahn A 24.

Von Heike Mildner

Als Sabrina Stankowitz am ersten Märzmontag auf die Weide kommt, sind die 51 Rinder weg. Dicker Nebel liegt über dem Rhinluch. Die Herdenmanagerin trommelt alle zur Verfügung stehenden Mitarbeiter zusammen. Nach anderthalb Stunden Suche entdecken sie endlich eine Herde Jungrinder. Die jedoch, so stellt sich heraus, gehören Sven Deter, Chef des Kreisbauernverbandes (KBV) OstprignitzRuppin. Aus einem Graben in der Nähe springt Stankowitz eine Färse entgegen, die zu ihrer Herde gehört. Sie hat schwere Verletzungen an den Hinterläufen. Erst jetzt kommt den Suchenden der Wolf in den Sinn.

Wolfsangriffe erreichen neue Eskalationsstufe

Wo ist der Rest der Herde? Erst nach dreieinhalb Stunden werden Landwirte und Helfer 20 km weiter in Nähe der Autobahn A24 Berlin-Hamburg fündig. Erstes Aufatmen angesichts dessen, was da hätte passieren können. Die Tiere sind panisch und durchnässt, manche haben Bisswunden. Dass Wölfe Kälber reißen, ist in Brandenburg laut Rissstatistik leider schon 170-fach passiert. Aber dass sie eine 50-köpfige Herde Jungrinder angreifen, jedes etwa 300 bis 400 kg schwer, ist für Weidetierhalter im wolfsreichsten Bundesland eine neue Eskalationsstufe.

Video: Wolfsangriff auf Jährlingsfärsen im März 2022

Wie viele Wölfe greifen 50 Rinder an?

Tierarzt Dr. Lutz Borchardt, der die Herde betreut und auch Jäger ist, muss zwei der Jungrinder, die sonst qualvoll an ihren Verletzungen zugrunde gegangen wären, mit Kopfschüssen erlösen. Angesichts der Bissspuren und der Gesamtsituation ist für Borchardt klar: Das waren mehr als zwei Wölfe, und wenn sie beim nächsten Mal erfolgreicher sind, probieren sie es wieder. Ein Rissgutachter nimmt Proben und kann einige Spuren sichern. Dass Wölfe die Rinder angegriffen haben, zieht niemand in Zweifel. Wie viele und welche es waren, zeigen vielleicht die DNA-Proben.

Zum Pressetermin, zu dem der KBV für Freitagmittag geladen hat, kommen neben Landwirten aus der Region auch die Referenten für Artenschutz des Agrar- und Umweltministeriums sowie des Landesumweltamtes. Die Landwirte versuchen den Beamten deutlich zu machen, warum Herdenschutz, wie er für Schafe vorgesehen ist, in der Mutterkuhhaltung nicht praktikabel ist. Allerdings helfen ihnen der formale Hinweis auf den Schutzstatus der Wölfe, die Empfehlung einer Vor-Ort-Beratung und der Verweis auf umfassende Förderung von Herdenschutz vonseiten der Beamten nicht weiter.

Steuerverschwendung statt mehr regionale Wertschöpfung

„Der ungehinderten Ausbreitung der Wolfspopulation müssen auch durch Abschuss Grenzen gesetzt werden“, bringt Sven Deter die Haltung der Landwirte auf den Punkt. Der Irrglaube, dass man den Wolf mit präventiven Maßnahmen an seinen Handlungen hindern kann, führe letztlich zu Steuerverschwendung statt zu mehr regionaler Wertschöpfung, so Deter.

Hierzu passend: Mit dem richtigen Zaun Wölfen keine Chance bieten

Schäfer stehen vor mittlerweile großen Herausforderungen beim Schutz ihrer Tiere. Mit Weidenetzen oder Litzenzäunen lassen sich die großen Beutegreifer in der Regel abwehren. mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Bullenauktion: Vor Ort und online mitbietenDie Bullenauktion in Groß Kreutz kann am Dienstag, den 8. März, sowohl online als auch vor Ort unter 3-G-Bedingungen stattfinden. Die Vertreter von Uckermärker, Charolais, Hereford, Angus, Limousin und Fleckvieh kommen in dieser Reihenfolge ab 11 Uhr unter den Hammer.

Nach umfangreichen Lockerungen der Corona-Auflagen kann die Bullenauktion der RBB Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH und ihrer Züchter nicht nur online, sondern auch vor Ort unter 3G-Bedingungen und mit einer erweiterten Teilnehmerzahl stattfinden. Am 8. März öffnet der Brandenburger Rindermarkt seine Pforten für alle Käufer, die einen gültigen Nachweis ihres Impf- oder Genesenen-Status‘ oder einen aktuellen Testnachweis vorlegen können.

Um vor Ort einen der rund 70 Spitzenbullen zu kaufen, ist lediglich eine telefonische Registrierung unter (03 32 07) 53 30 25 nötig. Dank der Anpassungen können die Bullen am 8. März vor Beginn der Auktion ab 9 Uhr im Stall in Augenschein genommen werden. Die Auktion beginnt um 11 Uhr.

halfterführig, genetisch hornlos und natürlich leistungsstark

Die guten Erfahrungen und Preise aus dem Vorjahr haben gezeigt, dass die Kombination aus Online- und Präsenzauktion funktioniert. Für die Züchter der Bullen bietet sie die Möglichkeit, ihre Toptiere einem breiteren überregionalen Publikum zu präsentieren. Kaufinteressierte Mutterkuhhalter und Fleischrindzüchter finden den passenden Vater für gesunde, wertvolle Kälber in der nächsten Weidesaison.

Am stärksten ist auch in diesem Jahr die lokale Rasse Uckermärker vertreten. Darüber hinaus werden Fleckvieh, Charolais, Limousin, Angus und Hereford angeboten. RBB-Fleischrindexperte Paul Bierstedt bringt die Vorzüge der ein- bis zweijährigen Kraftpakete auf den Punkt: halfterführig, genetisch hornlos und natürlich leistungsstark. Zum Teil bringen sie bereits fast 1.000 kg auf die Waage.

Uckermärker: Eine Rasse mit Potenzial

In schwierigen Zeiten spricht vieles für den Einsatz von Uckermärkern. Davon überzeugten sich Züchter im brandenburgischen Betrieb Teickner. Zur Jahresversammlung zog die Interessengemeinschaft eine Bilanz. mehr

bullenauktion in Groß Kreutz: Online mitmischen

Bequem online bieten lässt es sich über die Plattform salesroom.live-sales.com. Bereits seit einigen Wochen steht dort der Auktionskatalog mit den Daten aller Bullen bereit. Nach einer unkomplizierten Registrierung kann die Körung am Montag, den 7. März, ab 13 Uhr ganz entspannt von zu Hause im Livestream verfolgt werden. Erste Gebote sind ab 19 Uhr möglich. Richtig spannend wird es dann am 8. März ab 11 Uhr, wenn die Auktion beginnt. Gebote sind dann sowohl am Auktionsring als auch digital in Echtzeit möglich. Alle Informationen gibt es auf der RBB-Homepage. red

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Wegen Geflügelpest: Stallpflicht in RisikogebietenAb morgen muss in ausgewiesenen Risikogebieten in Brandenburg das Hausgeflügel in den Stall. Insgesamt sind rund 15 Prozent der Landesfläche von der Geflügelpest-Stallpflicht betroffen.

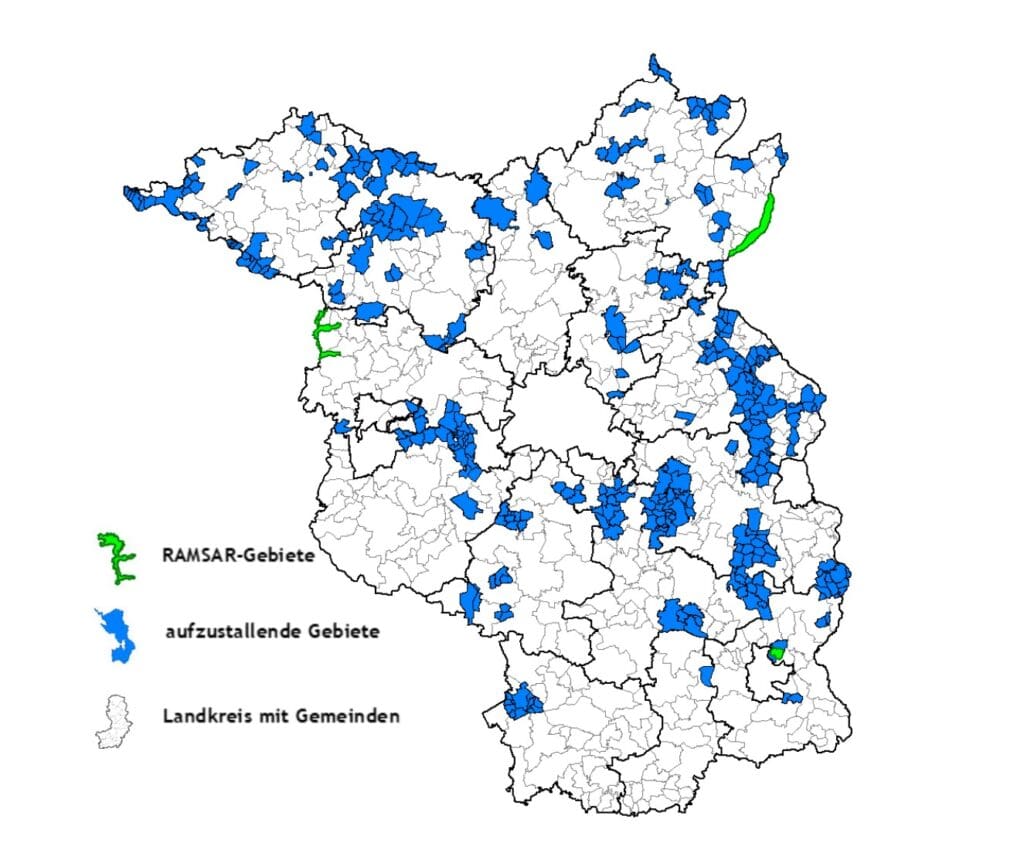

Nach bereits vier Fällen von Geflügelpest bei Nutzgeflügel und sechs positiv getesteten Wildvögeln in dieser Saison in Brandenburg und nach der Warnung des Friedrich-Löffler-Instituts vor einer dramatischen Lage in diesem Winter ordnet das zuständige Verbraucherministerium die risikoorientierte Stallpflicht und weitere Schutzmaßnahmen für Hausgeflügel an. Der Erlass gelte für ausgewiesene Risikogebiete wie sogenannte Ramsar-Gebiete, Feuchtgebiete oder Uferflächen, in denen Wildvögel üblicherweise rasten, erläutert die Brandenburgische Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Insgesamt seien rund 15 Prozent der Landesfläche betroffen. „Die Stallpflicht ist allerdings kein Allheilmittel, darum bitte ich Tierhalterinnen und Tierhalter zusätzlich um verstärkte Vorsicht und Aufmerksamkeit“, so Nonnemacher.

Geflügelpest: Weitere 16.500 Puten in Brandenburg getötet

Im Landkreis Märkisch-Oderland wurde erneut der Geflügelpesterreger H5N1 (Geflügelpest, Vogelgrippe) in einem Nutzgeflügelbestand nachgewiesen. In dem Betrieb mit rund 16.500 Puten waren zunächst Tierverluste festgestellt worden. mehr

Auch Gebiete mit besonders viel Nutzgeflügel ausgewiesen

Mit dem Erlass ist in den Landkreisen und kreisfreien Städten unverzüglich in ausgewiesenen Risikogebieten die Aufstallung von Geflügel anzuordnen. Das Aufstallungsgebot soll ab morgen (8. Januar 2022) gelten. Vom Aufstallungsgebot betroffen sind

- Gebiete in einem Randstreifen von mindestens einen Kilometer um Ramsar-Gebiete (Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung nach Ramsar-Abkommen von 1971) und weitere Wildvogeleinstandsgebiete, in denen ein erhöhtes Wildvogelaufkommen festgestellt wird. Diese Gebiete werden durch die Amtstierärzte in Abstimmung mit den unteren Umwelt- bzw. Naturschutzbehörden festgelegt (siehe Karte).

- in definierten Gebieten, in denen besonders viel Nutzgeflügel gehalten wird (siehe Karte).

Kontakt zu Wildvögeln ist zu vermeiden

Zur Minimierung des Risikos eines Erregereintrags in Nutzgeflügelhaltungen sind alle Geflügelhalter aufgefordert, sicherzustellen, dass ein Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln vermieden wird und die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnamen konsequent umgesetzt werden. Insbesondere ist die durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Risikogebieten angeordnete Stallpflicht strikt einzuhalten.

Im Falle von vermehrten Erkrankungen im Geflügelbestand oder Auftreten von erhöhten Tierverlusten ist unverzüglich der Amtstierarzt hinzuzuziehen. Das Ministerium weist erneut auf die Pflicht aller Geflügelhalter zur Anmeldung ihrer Geflügelbestände bei dem zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hin, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

Verstärktes Wildvogel-Monitoring

Der Erlass sieht auch ein verstärktes Wildvogelmonitoring in den Landkreisen und kreisfreien Städten insbesondere bei verendet aufgefundenen Wildvögeln vor. Sofern Bürgerinnen und Bürger ein vermehrtes Wildvogelsterben beobachten, bitten das Ministerium, die zuständigen Veterinärämter zu benachrichtigen.

Im Herbst und Winter 2021/22 mussten wegen der Geflügelpest in Brandenburg bereits rund 36.000 Tiere, zum größten Teil Puten, getötet werden. mil

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Weitere 16.500 Puten getötetIm Landkreis Märkisch-Oderland wurde erneut der Geflügelpesterreger H5N1 (Geflügelpest, Vogelgrippe) in einem Nutzgeflügelbestand nachgewiesen. In dem Betrieb mit rund 16.500 Puten waren zunächst Tierverluste festgestellt worden.

Nachdem am Montag in Gorgast, Gemeinde Küstriner Vorland, 19.000 Puten getötet werden mussten, gibt es nun einen weiteren Geflügelpest-Fall in der Nachbarschaft. Der Bestand liegt einen knappen Kilometer von der Geflügelhaltung entfernt, in der vor wenigen Tagen Geflügelpest aufgetreten ist. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hat das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat den Verdacht bestätigt. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums wurden bereits alle Tiere auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes getötet und unschädlich beseitigt.

Geflügelpest in Märkisch-Oderland: Landkreis informiert betroffenen Geflügelhalter

Die bereits bestehende Schutzzone im Radius von drei Kilometern und die Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um die Ausbruchsbestände bleiben bestehen. Unter anderem gilt in beiden Zonen eine Aufstallungspflicht für mindestens dreißig Tage. Die genauen Grenzen der Restriktionsgebiete wurden durch das zuständige Veterinäramt des Landkreises per Allgemeinverfügung festgelegt. Die betroffenen Geflügelhalter werden durch den Landkreis über die erforderlichen Maßnahmen in diesen Gebieten informiert.

Zur Minimierung des Risikos weiterer Erregereinträge in Nutzgeflügelhaltungen sind alle Geflügelhalter aufgefordert, die Biosicherheitsmaßnahmen zu beachten und jeden Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu vermeiden.

Geflügelpest: Das Risiko reduzieren

Nach wie vor ist das Geflügelpest-Risko in Deutschland hoch. Das zeigen fortwährend auftretende Ausbrüche in Geflügelbeständen und Fälle bei Wildvögeln. Unser Fachautor ruft die Verhaltensregeln in Erinnerung, die zur Minimierung des Infektionsrisikos beitragen. mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Anja Boudon zur Staatssekretärin ernanntNachdem Silvia Bender ins Bundeslandwirtschaftsministerium wechselte, ernannte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Anja Boudon gestern zur neuen Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Boudon leitete bisher die Abteilung Agrarwirtschaft in der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.

Neue Staatssekretärin im brandenburgischen Landwirtschaftsministerium wird Anja Boudon. Die bisherige Leiterin der Abteilung Agrarwirtschaft in der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft tritt in Potsdam die Nachfolge von Silvia Bender an, die als Staatssekretärin ins Bundeslandwirtschaftsministerium gewechselt ist. Brandenburgs Ressortchef Axel Vogel bezeichnete Boudon als „versierte Kennerin der deutschen sowie der europäischen Agrarpolitik und Landwirtschaft“. Mit ihren Erfahrungen in Hamburg, aus Tätigkeiten im Bundeswirtschaftsministerium sowie in der EU-Förderpolitik und in der Regionalentwicklung werde die neue Staatssekretärin eine Bereicherung für das Landwirtschafts-, Umwelt- und Klimaschutzministerium sein, so der Grünen-Politiker, der ausdrücklich die Verdienste ihrer Vorgängerin Bender würdigte.

Boudon: Diplomkauffrau mit Hoferfahrung

Boudon stammt nach Angaben der Staatskanzlei in Potsdam aus Hannover. Mehrere Jahre war die 53-jährige Diplomkauffrau im Hanse-Office tätig, der gemeinsamen Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der Europäischen Union. In früheren Jahren hatte die designierte Staatssekretärin einen bäuerlichen Betrieb in der Auvergne in Frankreich mitgegründet und einige Jahre mit geleitet.

„Durch meine Arbeit in der EU-Politik habe ich die Sorgen und Bedürfnisse der östlichen Bundesländer sehr gut kennengelernt. Ich weiß um strukturschwache Gebiete und die Risiken und Chancen, die diese bieten. Ich weiß, was Entwicklungsbrüche und Strukturschwäche bedeuten, ich weiß was Höfesterben ist und demografischer Wandel. Ich will dazu beitragen, diesen Entwicklungen gezielt entgegenzuwirken und die bereits vorhandenen guten Ansätze dafür weiterzubringen“, so Anja Boudon anlässlich der Ernennung in Potsdam. „Mich reizt das Potenzial, das Brandenburg beim Natur- und Klimaschutz und in der Landwirtschaft aufweist. Ich bin sicher, dass der in der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik angelegte Transformationsprozess hin zu mehr Gemeinwohlorientierung der Landwirtschaft in Brandenburg auf fruchtbaren Boden fallen wird und, dass die vom Agrar-, Klima- und Umweltministerium zu ergreifenden Maßnahmen zu wertvollen Effekten führen werden. Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe.“

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Leitung der Abteilung 3 im Agrarressort: „muss dringend eine Lösung gefunden werden“

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) hatte zuvor erleichtert auf die zügige Nachbesetzung der Spitzenposition im Landwirtschaftsministerium reagiert. Gleichzeitig wies der LBV darauf hin, dass die Leitung der Abteilung 3 im Agrarressort, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Forsten seit über einem Jahr nach wie vor nur kommissarisch besetzt sei. „Auch hier muss dringend eine Lösung gefunden werden“, mahnte LBV-Hauptgeschäftsführer Denny Tumlirsch. Die Herausforderungen seien zu groß und die Probleme zu komplex, als dass eine Position dieser Ebene auf Dauer in Teilzeit ausgeübt werden könne. Vielleicht schaffe es das Ministerium diesmal, ein regionales Gewächs zu finden, so Tumlirsch. AgE, Mil

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Generationswechsel in der PrignitzNach zehn Jahren Amtszeit wählte die Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes (KBV) Prignitz am 3. November in Karstädt einen neuen Vorstand. Fünf der zwölf Mitglieder sind erstmals dabei.

Von Manfred Drössler

„Eine gute Mischung aus Familienbetrieb, GmbH, Unternehmensverbund und Agrargenossenschaft, konventionellen- und Ökobetrieben. Die Frauen sind durch den Landfrauenverein und die Länderinnen als gesetztes Mitglieder repräsentiert“, kommentiert Andreas Kiekback die Zusammensetzung. Der neue Vorsitzende des KBV ist seit Abschluss seines Studiums in Neubrandenburg in der Agrargenossenschaft Mesendorf tätig und seit 2013 deren Vorstandsvorsitzender.

Lothar Pawlowski ging mit mahnenden Worten, beschwor die Einigkeit des Verbandes, ja des gesamten Berufsstandes: „Der Verband darf sich nicht aufspalten, wir müssen einheitlich handeln und nicht aneinander zweifeln“, so Pawlowski mit Blick auf die Bildung unterschiedlicher Strömungen. Der neuen Düngeverordnung bescheinigte der scheidende Vorsitzende fachliche Mängel, sodass eine bedarfsgerechte Düngung nicht mehr möglich sei. „Auch wir möchten saubere Luft, sauberes Wasser und gute Lebensmittel. Wir sind bereit, Düngemittel, Pflanzenschutz, Antibiotika herunterzufahren und CO2 zu reduzieren. Wir tragen eine Erhöhung des ökologischen Anbaus und den Ausbau erneuerbarer Energien mit und wollen in mehr Tierwohl zu investieren – aber dann einheitlich in der EU, ansonsten ist ein fairer Wettbewerb auf offenen Märkten nicht mehr gegeben“, betonte Pawlowski.

Rückgang der Tierhaltung bedenklich

Bedenklich sei der Rückgang in der Tierhaltung, besonders in der Schweinemast, aber auch beim Milchvieh, stehen doch stagnierenden Erzeugerpreisen erhöhte Futterkosten gegenüber. Ähnlich im Feldbau: Angezogene Düngerpreise verhindern, dass höhere Erträge u. a. bei Raps zu Mehreinnahmen führen. „Wir brauchen in Brandenburg keinen Abbau, sondern einen Aufbau der Tierhaltung“, hakte Silvia Bender, Brandenburgs Agrar- und Umweltstaatssekretärin, ein. Eine Weideprämie soll die Tierhaltung stützen und eine Eco-Regelung Blühstreifen fördern. „Wir wollen auch den Aufbau von Verarbeitungsbetrieben und damit regionale Wertschöpfungsketten fördern, um der höheren Nachfrage nach regionalen Produkten gerecht zu werden“, so Bender.

Doch fühlen sich viele Landwirte allein gelassen. „Wir stehen vor dem Abgrund und in Berlin wird der Rest abgewickelt“, machte Hartmut Lossin, Landwirt aus Berge, seinem Unmut Luft. „Wir haben keine Lobby mehr in den entsprechenden Gremien. Junglandwirte fragen: Haben wir unter den gegebenen Bedingungen eine Perspektive? Ich möchte wissen, wie meine Interessen durch den Landesbauernverband vertreten werden.“

Auch Sven Deter, Vorsitzender des KBV Ostprigniz-Ruppin hielt mit Kritik nicht hinterm Berg: „Die Stimmung unter den Landwirten ist katastrophal. Ich habe das Gefühl, dass auf Bundesebene zu wenig für die Interessen der Landwirte gekämpft wird. Ich fordere klare Kante, um der Politik Grenzen aufzuzeigen.“

Bauerndemo in Potsdam: #wirwollenackern

#wirwollen ackern – unter diesem Motto haben sich am Donnerstag viele Landwirtinnen und Landwirte aus Brandenburg auf dem Weg in die Landeshauptstadt Potsdam gemacht, um für den Erhalt ihrer Betriebe zu demonstrieren. Wir waren vor Ort. mehr

Rukwied in der Prignitz: „Politik ist kein Wunschkonzert“

„Das hilft nicht, Politik ist kein Wunschkonzert“, entgegnete Bauernpräsident Joachim Rukwied, der als prominenter Versammlungsgast in die Prignitz gekommen war. „Wir stehen vor einem großen Transformationsprozess in unserer Gesellschaft und damit auch in der Landwirtschaft“, so Rukwied weiter. „Wir dürfen uns Veränderungen nicht verweigern, doch müssen sich Umwelt- und Tierwohlleistungen am Ende rechnen. Für Schweinebetriebe erreichten wir die Überbrückungshilfe III, auch gelang es, ein stabiles GAP-Budget zu schnüren. Was die Direktzahlungen angeht, haben wir jedoch erheblich verloren“, räumte Rukwied ein.

Landesbauernpräsident Henrik Wendorff legte nach: „Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für die Tierhaltung und ein Kulturlandschaftsprogramm, das zu uns passt. Ebenso müssen Investitionsregelungen und Bauverordnung überarbeitet und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Auch muss es Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete über das Jahr 2025 hinaus geben. Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt schon aufgebraucht sind“, so Wendorff. Er rief die Prignitzer zur Teilnahme an der Demo in Potsdam auf, denn, so das Motto: „Unsere regionale Landwirtschaft braucht Schutz“.

Henrik Wendorff dankt Christina Stettin für knapp 20 Jahre als Geschäftsführerin des KBV Prignitz mit der Ehrennadel des LBV. (c) Manfred Drössler

Lothar Pawlowski (l.), scheidender Vorsitzender des KBV gratuliert seinem Nachfolger Andreas Kiekback. (c) Manfred Drössler

30 Jahre war Paul Stets (l.) aus Retzin dem Bauernverband verbunden: von 1991 bis 2006 als Vorsitzender bzw. Stellvertreter, von 2007 bis August 2021 stand er den 300 Landsenioren der Prignitz vor und bekleidete den Vorsitz der Prüfungskommission des KBV. Lothar Pawlowski dankte dem Senior für sein Engagement. (c) Manfred Drössler

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr