Wird in der aktuellen Situation Mehrarbeit geleistet, ist für Mitarbeiter ein abgabenfreie Corona-Pämie bis 1.500 € möglich – nicht nur für systemrelevante Jobs. Dabei ist etwas zu beachten.

Laut Bundesfinanzministerium (BMF) können Arbeitgeber ihren Beschäftigten nun Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen gewähren. Erfasst werden Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1.3.2020 und dem 31.12.2020 erhalten, wie das BMF mitteilt.

Auf diese Bonuszahlungen bzw. „Corona-Prämie“ werden laut BMF keine Steuern erhoben. Auch in der Sozialversicherung bleiben die Beihilfen und Unterstützungen beitragsfrei. Das soll diejenigen belohnen, die in der Corona-Krise in erster Reihe stehen. Da nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steuerfreiheit hier für alle Beschäftigten, und somit auch für Mini-Jobber.

Abgabefreiheit nur bei Zusatzarbeit

Voraussetzung sei, dass die Corona-Prämie oder Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Damit wären beispielsweise Urlaubs- und Weihnachtsgeld ausgeschlossen, wenn es im Tarif- oder Arbeitsvertrag vereinbart ist.

Einmalzahlungen, wie Ausgleichszahlungen bei Homeoffice für die Kosten des häuslichen Arbeitszimmers sind nach BMF-Angaben jedoch möglich. Die steuerfreien Leistungen müssen im Lohnkonto aufgezeichnet werden.

„Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten in diesen Wochen außergewöhnliches und arbeiten an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Mit dieser steuerfreien Prämie können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Anerkennung zeigen und Danke sagen“, erklärt dazu ETL Agrar & Forst-Steuerberater Michael Dammer aus Eberswalde. ETL

Kurzumtriebsplantagen: Es fehlt die Nachfrage

Sind Kurzumtriebsplantagen zur Energieholzproduktion eine Alternative zu konventionellen Feldfrüchten? Wir waren bei der Ernte dabei und haben mit Jan Grundmann gesprochen. Sein Unternehmen ist Deutschlands größter Hackschnitzelproduzent.

Bauernzeitung: Herr Grundmann, was macht Energy Crops?

■ Grundmann: Energy Crops GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Vattenfall Wärme Berlin AG, betreibt im Berliner Umland auf etwa 2.000 Hektar Fläche Pappelanbau. Aufgabe ist die Bereitstellung und Absicherung von nachhaltig produzierten Holzbrennstoffen für die Wärmewende in Berlin. Die Gewinnung von Pappelholz erfolgt im sogenannten Kurzumtrieb, durch Ernte und Wiederaustrieb alle drei bis vier Jahre. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet. Das war kurz nach der Finanzkrise. In der Zeit waren viele außerlandwirtschaftliche Finanzinvestoren unterwegs auf der Suche nach Land und Agrarbetrieben.

Obwohl Energy Crops auf der Suche nach landwirtschaftlichen Pachtflächen war, wollte man dennoch kein Landgrabbing betreiben. Deshalb wurde ein Vertragsmodell entwickelt, das sich an den landwirtschaftlichen Vertragsanbau anlehnt.

Wie ist der Vertragsanbau gestaltet?

■ Bei dem Kooperationsmodell stellen Landwirte und Agrargenossenschaften Eigentumsflächen für den Anbau von Kurzumtriebsplantagen (KUP) zur Verfügung und bleiben gleichzeitig Bewirtschafter der Fläche. In gewissem Umfang unterstützen sie bei der Anlage und Pflege der Plantage. Auf ganz Brandenburg verteilt stehen etwa 1.600 Hektar Pappeln für die Energieholzgewinnung. Dreiviertel davon werden im Rahmen des Kooperationsmodells bewirtschaftet. Die 400 Hektar in Polen sind ganz normal gepachtet.

Suchen Sie weiterhin Landwirte, die Ihnen Flächen zur Verfügung stellen?

■ Gegenwärtig nicht, aber wir nehmen gerne die Kontaktdaten von Landwirten auf, die Interesse am Vertragsanbau von schnell wachsenden Hölzern auf ihren Flächen haben. Je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Situation darstellt könnten wir in naher Zukunft die KUP-Flächen gegebenenfalls erweitern. Das wird gerade geprüft. Die Gespräche dazu laufen mit Vattenfall.

Warum zurzeit nicht?

■ 2015 haben wir die aktive Akquisition eingestellt und auch zuletzt Flächen angepflanzt, denn das Ziel unserer Muttergesellschaft war, 2.000 Hektar Kurzumtriebsplantagen anzulegen, um das Biomassekraftwerk in Berlin zu etwa 50 Prozent mit dem Brennstoff Hackschnitzel versorgen zu können. Dieses Ziel haben wir damals erreicht. So langsam erreichen die Bestände ihre volle Wuchskraft. In der jetzt auslaufenden Ernteperiode 2019/20 haben wir fast 700 Hektar beerntet. Auf dieser Fläche werden wir über 30.000 Tonnen Frischmasse ernten.

Gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft prüfen wir zurzeit, ob es sinnvoll ist, weitere Flächen anzulegen für zusätzliche Projekte, die von Vattenfall geplant sind.

Vattenfall hat sich das Ziel gesetzt, innerhalb einer Generation auf fossile Energiequellen zu verzichten?

■ Ja sicher. Aber erstens engagiert sich Vattenfall auch in anderen Energiequellen, vor allem Windkraft. Und zweitens haben wir, bedingt durch die letzten beiden trockenen Jahre, nicht die Erträge mit den Kurzumtriebsplantagen erreicht, die wir uns zu Anfang des Projektes vorgestellt haben. Jetzt prüfen wir, wie sich das auf die Produktionskosten auswirkt. Im Augenblick ist das Waldrestholz aus dem Forst sehr günstig zu haben, da so viel Kalamitätsholz anfällt. Im Gegensatz dazu sind die Produktionskosten von Hackschnitzel aus Kurzumtrieb konstant bis zunehmend ansteigend.

Auf der anderen Seite spüren wir steigendes Interesse seitens der Landwirte, die Alternativen nach den zwei Dürrejahren suchen. Das Kooperationsmodell bietet ihnen relativ sichere Einnahmen.

Falls Sie in Zukunft wieder Landwirte beziehungsweise deren Flächen unter Vertrag nehmen, wie läuft das dann ab?

■ Nachdem wir das Vertragliche geregelt haben, beauftragen wir einen Lohnunternehmer mit der Anpflanzung. Falls der Landwirt die geeignete Technik hat oder geneigt ist, sie anzuschaffen, kann er in den ersten zwei Jahren die Pflege auf den Flächen durchführen. Falls nicht, führt ein Lohnunternehmer die Vorauflaufspritzung mit einem Herbizid und die anschließende mechanische Unkrautbekämpfung mittels Scheibenegge zwischen den Pflanzreihen durch. Der Reihenabstand beträgt übrigens 2,4 Meter.

Welche Durchschnittserträge erreichen Sie?

■ Wir haben mit durchschnittlich zehn Tonnen Trockenmasse pro Hektar jährlich kalkuliert. Durch die trockenen Jahre haben wir das nicht erreicht.

Was kostet es etwa, einen Hektar Kurzumtriebsplantage anzulegen?

■ Wenn man Pappeln pflanzt, kommt man auf etwa 2.500 Euro pro Hektar. Ein Hektar Weiden anzupflanzen, ist deutlich günstiger. Weiden sind auch nicht so pflegeintensiv. Dafür sind sie nicht so ertragreich, die Brennstoffqualität ist schlechter und sie reagieren stärker auf Trockenheit.

Wie hoch ist die Vergütung für die Landwirte?

■ Sie richtet sich nach der Ertragserwartung des Boden und der Transportentfernung nach Berlin und liegt im Niveau unter den für Brandenburg üblichen Direktzahlungen.

Wie wirtschaftlich ist das Kooperationsmodell für den Landwirt?

■ Mit dem Anbau von zum Beispiel Winterroggen können wir gut mit- halten. Auch bietet die Kooperation Vorteile für den Landwirt, da das Vermarktungsrisiko für die Hackschnitzel bei uns liegt.

Was spricht außerdem für Kurzumtriebsplantagen?

■ Obwohl über Jahre Bäume auf den Flächen stehen, bleibt der Ackerstatus erhalten. KUPs sind kein Wald. Deshalb sind die Energieholzplantagen auch in vollem Umfang beihilfefähig. Nach dem Umbruch der Flächen können wieder andere Feldfrüchte angebaut werden.

Welche weiteren Vorteile hat der Anbau von Energieholz im Kurzumtrieb?

■ Vor allem die Nachhaltigkeitsaspekte sprechen für diese Kultur. Die Pappeln brauchen nicht gedüngt werden, vor allem nicht mit Stickstoff. In der vegetationslosen Zeit findet sich kaum Nitrat in der Bodenlösung unter den Bäumen, also auch kein Nitrat im Grundwasser und keine Lachgasemissionen in der Atmosphäre. Wir haben die Kohlendioxidemissionen untersucht. Bei der Bewirtschaftung von anuellen Kulturen werden unter anderem durch den Dieselverbrauch, den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln und weiteren Produk- tionsmitteln etwa 1.600 Kilogramm Kohlendioxid pro Hektar jährlich emittiert.

Bei Kurzumtriebsplantagen liegt dieser Wert über dem Produktionsraum von 20 Jahren bei durchschnittlich 200 Kilogramm Kohlendioxid pro Hektar und Jahr. Und der Artenbestand ist in einem Energieholzbestand wesentlich höher als auf einem normalen Acker. Durch die Bodenruhe und den jährlichen Laubfall gehen wir von steigenden Humusgehalten im Boden aus.

Die Energiehölzer kommen gänzlich ohne Düngung aus?

■ Wenn sie sich etabliert haben, ja. Für die Anwachsphase sollten die Böden jedoch gut mit Nährstoffen versorgt sein. Wir haben in den ersten Jahren den Fehler gemacht und Bestände auf unterversorgten Flächen angelegt. Das wirkt sich dann ertraglich negativ auf die komplette 20-jährige Produktionsphase aus.

Wieso gibt es trotz all dieser Vorteile nicht mehr Kurzumtriebsplantagen in Deutschland?

■ Die Nachfrage ist nicht da beziehungsweise das Waldrestholz und vor allem die fossilen Energieträger sind zu günstig. Ich möchte sogar behaupten, dass im Moment mehr Flächen mit Kurzumtriebshölzern umgebrochen als neu angepflanzt werden. Dabei sind Kurzumtriebsplantagen die nachhaltigste Lösung für eine klimaneutrale Energiewende. Landwirte und Bürgermeister sollten sich zusammentun und gemeindeeigene Immobilien über Hackschnitzelheizung und Nahwärmenetz mit Wärme versorgen.

Was raten Sie Landwirten, die gerne Kurzumtriebsplantagen zur Energieholzproduktion anlegen möchten?

■ Interessierte können sich gerne bei mir melden, da wir natürlich möchten, dass sich das Thema weiterentwickelt. Im Moment ist es relativ ruhig geworden. Vor fünf bis sechs Jahren legte die Fläche mit Kurzumtriebshölzern jedes Jahr 1.000 bis 2.000 Hektar zu. Im Moment stagniert die Fläche. Das führt zu Problemen: Die Züchtung erlahmt, die Pflanzdienstleister halten sich mit Aufträgen in Osteuropa über Wasser und es fehlen ausreichend kompetente Erntedienstleister. Die Maschinenhersteller treten ebenfalls auf der Stelle und entwickeln die Technik nicht weiter.

Wenn ein Landwirt Kurzumtriebsplantagen zur Energieholzproduktion anlegen möchte, soll er uns gerne ansprechen, denn wir haben am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt. Diese Fehler muss der Landwirt nicht auch noch machen. Wir geben unsere Erfahrungen gerne weiter, denn die Pappel ist eine anspruchsvolle Kultur im Rahmen der Etablierung. Da darf hinsichtlich Pflanzvorbereitung und Unkrautbekämpfung nichts falsch laufen.

Das Interview führte Klaus Meyer

Die Lufthansa-Tochter Eurowings bietet speziell für die Einreise von Erntehelfern kurzfristige Flugverbindungen an. Vorgesehen sind fünf rumänische Flughäfen und acht deutsche Ankunftsorte. Die Airline gibt unverbindliche Angebote. (aktualisiert)

Aufgrund der Ausnahmeregeleung für die Einreise von Saisonarbeitskräften können im April und Mai jeweils 40.000 Erntehelfer aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Durch die Corona-Pandemie ist eine Einreise jedoch nur per Flugzeug erlaubt. Daher bietet die Fluggesellschaft Eurowings jetzt mehrere Direktverbindungen zwischen fünf Städten in Rumänien und acht deutschen Städten an.

Aktualisiert: Erste rumänische Saisonkräfte kommen in Berlin an

Die erste Maschine mit Saisonkräften einer rumänischen Fluggesellschaft landete Donnerstagmittag auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld. Direkt nach der Landung stand ein Gesundheitscheck für die Saisonarbeiter an. Bereits vor dem Abflug wurden sie in Rumänien medizinisch untersucht. Vor dem Flughafengebäude standen Busse bereit. Ebenso ein Dolmetscher, der die Rumänen in Empfang nahm. Vor dem Flughafengebäude standen Busse für die Weiterreise bereit.

Christina Geiger, Pressesprecherin der Bundespolizei, bestätigte der Bauernzeitung auf Anfrage, dass am Donnerstag insgesamt drei Maschinen in Schönefeld landen. ba

Ankunft der ersten rumänischen Saisonkräfte nach dem Einreisestopp auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld am 9. April. (c) Bärbel Arlt

Wie die Airline meldet, erfolgen die Flüge in Abstimmung mit dem Deutschen Bauernverband. So fliege man unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorschriften Saisonarbeiter aus Osteuropa (u. a. Rumänien, Bulgarien, Polen) nach Deutschland ein.

Eurowings: Erntehelfer-Flüge aus fünf rumänischen Städten

Bislang seien folgende Abflughäfen geplant: Iasi (IAS), Timişoara (TSR), Sibiu (SBZ), Cluj (CLJ) und Bukarest (OTP). Gelandet werde dann nach aktuellem Stand in Berlin (SXF), Düsseldorf (DUS), Köln (CGN), Frankfurt (FRA), Hamburg (HAM), Karlsruhe (FKB), Leipzig (LEJ) und Nürnberg (NUE).

Über dieses Online-Formular können Landwirte auf der Suche nach Ernteelfern ihren Bedarf und und die Wunschdaten an Eurowings übermitteln. Die Fluggesellschaft erstelle dann schnellstmöglich unverbindliche Flugangebote. Auch ein Bedarf an weiteren Zielflughäfen kann auf der Website von Eurowings angegeben werden. Das Angebot werde dann kontinuierlich erweitert. Bei der Organisation und Durchführung der Flüge stehe Eurowings in ständigem Austausch mit dem Deutschen Bauernverband.

Offizielle Anmeldung nur beim Bauernverband

Die Anmeldung der Flugverbindung bei der Airline reicht jedoch nicht aus. Die Meldung der für die Einreise benötigten Daten (u. a. Name des Betriebes, der Arbeitnehmer, Flugnummer etc.) wird zusätzlich über ein das Internetportal saisonarbeit2020.bauernverband.de des Bauernverbands erfolgen.

Dieses Portal ist seit dem 6. April freigeschaltet. Darauf können sich Betriebe mit ihrem Arbeitskräftebedarf für die Monate April und Mai 2020 registrieren. Die Daten werden laut dem Portal an die Bundespolizei weitergeleitet, sodass die Einreise der Saisonarbeitskräfte erfolgen könne. Zu beachten sind allerdings die weiteren Einreise-Anforderungen, die auf dem Portal vermerkt sind. db

Für weitere Details zur Einreisebestimmungen von ausländischen Erntehelfern gibt der Bauernverband nähere Informationen.

Chancen erkennen bei der agt Trebbin

Schleppen, walzen, drillen, düngen – in der brandenburgischen Agrargenossenschaft Trebbin in Klein Schulzendorf laufen die Frühjahrsarbeiten. Und auch die Azubis packen kräftig mit an. Alles scheint wie immer zu sein. Doch ist es das auch?

Von Bärbel Arlt

(Fotos: Sabine Rübensaat)

Im Niedermoorgebiet am Rande des Naturparks Nuthe-Nieplitz im Landkreis Teltow-Fläming rollen Traktoren über die Grünflächen. Die Sonne strahlt, der Himmel ist tiefblau und ein Greifvogel zieht einsam seine Kreise. Ein frühlingshaftes Bilderbuchwetter, das sämtliche Gedanken an das über uns allen schwebende Coronavirus verdrängt und das alles ganz normal scheinen lässt.

Und so strahlend wie das Wetter klettert Marie aus ihrem 240 PS starken Traktor, der drei 4,5 Tonnen schwere Walzen im Schlepptau hat. „Damit werden die Grasnarben für besseren Bodenkontakt angedrückt, die Bestockung wird angeregt und die Samen, die sich gegen bestehende Konkurrenz bewähren müssen, unterstützt“, erklärt die 19-jährige angehende Landwirtin im ersten Lehrjahr. Für sie wird in der agt Trebbin ein Kindheitstraum wahr. „Ich wollte schon immer Landwirtin werden“, sagt sie und erzählt uns von der Landwirtschaft der Großeltern, von ihrer Leidenschaft für große und kleine Maschinen wie Traktor und Motorrad, und auch von den Diskussionen, die sie hin und wieder zum Thema Landwirtschaft führen muss und vor allem auch will. „Ich lass mir da nichts gefallen, halte dagegen“, sagt sie.

Marie, Azubi im ersten Lehrjahr, lenkt einen der Traktoren. Die Auszubildenen Lars, Lucas und Anke reinigen das Silo, das eine neue Beschichtung bekommt.

Die Auszubildenen Lars, Lucas und Anke reinigen das Silo, das eine neue Beschichtung bekommt. Damian Fiedler vom Fachbereich Agrarservice bringt das Mittagessen.

Denn der Beruf des Landwirts ist für sie nicht nur faszinierend. „Er ist einer der wichtigsten und wir sollten alle dahinterstehen, ihn verteidigen, respektieren und anerkennen.“ Und als wir uns über das Coronavirus unterhalten, weswegen auch die Berufsschule zurzeit auf Eis liegt, wird die 19-Jährige nachdenklich. Das Wichtigste sei die Gesundheit. Aber sie hoffe, dass diese schwierige Zeit die Menschen auch wachrüttelt und sie das, was Landwirte tagtäglich leisten, wieder mehr achten, wertschätzen und darüber nachdenken, was im Leben wirklich wichtig ist. Ihre Mitstreiter, die Azubis Lucas, Anke und Lars, die wir am Maissilo neben der Milchviehanlage treffen, sehen das genauso und sind stolz auf ihren künftigen Beruf als Landwirt und Fachkraft für Agrarservice.

Vertrauen ist gefragt

Dr. Thomas Gäbert

Und während die Azubis die Silofläche für die neue Teerbeschichtung säubern, erzählt uns Dr. Thomas Gäbert, Vorstand bei der agt Trebbin, dass die Agrargenossenschaft mit Auszubildenen bis jetzt gut gesegnet ist.

„Wir sind ein breit aufgestelltes Unternehmen und haben derzeit 17 Azubis in allen Bereichen.“ Ausgebildet werden Landwirte, Tierwirte, Fachkräfte für Agrarservice, Fahrzeuglackierer, Mechatroniker für Land-, Baumaschinen- und Nutzfahrzeugtechnik, Köche und Kauffrauen für Büromanagement. „Fürs neue Lehrjahr laufen derzeit auch schon mehrere Vorstellungsgespräche“, freut er sich.

Gute Zeugnisse und Noten sind für ihn eine Seite der Medaille. „Wichtig sind aber vor allem auch Verantwortungsbewusstsein, Engagement, Verlässlichkeit und Vertrauen. Aber auch wir als Unternehmen müssen für junge Menschen attraktiv sein“, so der 37-jährige promovierte Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Fruchtbarkeit sandiger Böden. Dazu gehören solche Leistungen wie Traktor-Führerschein, Teilnahme an Messen, Lehrgängen, Schulungen, Kursen, Einweisungen.

Betriebsspiegel agt Trebbin

■ Markfruchtbetrieb mit Tierhaltung

■ Bewirtschaftung von 4.000 ha, davon 2.852 ha Ackerland (Winterweizen, Wintergerste, Winterroggen, Winter-

tricitale, Sommerroggen, Winterraps, Mais, Luzerne) und 1.171 ha Grünland

■ 1.913 Rinder (1.008 Milchkühe, 725 Jungrinder und Färsen, 180 Kälber)

■ 135 Mitarbeiter inklusive 17 Auszubildende

www.agt-eg.de

„Die Zeiten, in denen Azubis nur „Beiarbeiten“ gemacht haben, sind längst vorbei. Bei uns werden sie frühzeitig fest mit eingebunden, wird ihnen Vertrauen entgegengebracht und Verantwortung übertragen.“ Denn es sei wichtig, gute ausgebildete und motivierte Mitarbeiter zu haben, die nicht nur wissen, wie was gemacht werden muss, sondern auch, warum sie es machen. „Das macht die Zusammenarbeit um vieles einfacher, gerade in so einer besonderen Situation, wie wir sie noch nie hatten.“

Das Sorgenkind der agt Trebbin

„Noch liegen wir gut im Rennen“, sagt Dr. Gäbert, der seit 2013 im Unternehmen und seit 2017 im Vorstand der agt ist, und zeigt sich vorsichtig optimistisch: Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es noch keine Einschränkungen. Auch nicht im Lackierzentrum und in den Werkstätten für Pkw, Nutzkraftwagen, Landtechnik und Baumaschinen. „Veränderungen bewegen sich noch im natürlichen Schwankungsbereich.“ Dennoch gibt es ein großes Sorgenkind im Unternehmen. Das Landhotel Heidepark mit Kantine, Küche, Catering und Eventservice ist innerhalb weniger Tage fast komplett zusammengebrochen. Hotelchefin Melanie Dahlke schaut in die leere Kantine. Tische und Stühle stehen gestapelt an der Seite.

Den Fußboden zieren Abstandsmarkierungen. Wo sonst ab morgens sechs Uhr die Türen offenstehen, sich Kollegen, Handwerker, Bauarbeiter und Einwohner zum Mittagessen treffen, herrscht gespenstische Stille. „Wir sind so etwas wie ein sozialer Treffpunkt, haben für gut 100 Personen Platz“, sagt Melanie Dahlke und blickt hinüber zur Küche, wo an normalen Tagen an die 240 Essen zubereitet werden – für die Kantine, für Kindergärten, Firmen, eine Tagesmutti und für viele Senioren. Doch normal ist nichts mehr. Jetzt sind es noch so an die 120 Essen. Für einen Koch und den Koch-Azubi soll – und das zum ersten Mal in der Genossenschaft überhaupt – Kurzarbeitergeld beantragt werden.

Küchenchef Tino Dahlke an der Essenausgabe in der leeren Kantine: „Die Versorgung muss trotz der Einschränkungen weitergehen.“

Die agt-Mitarbeiterin Sandra Raschke beliefert auch sie. Jürgen Tripke, Geschäftsführer Tierproduktion, bei den Milchkühen.

Doch es sind nicht nur die Umsatzeinbußen in der Küche, die der Hotelchefin die Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Viel schlimmer, so sagt sie, seien Veranstaltungen wie Hochzeiten, Jugendweihen, Geburtstage und Vereinstreffen, die abgesagt werden müssen. „Ich bin mit den Stornierungen schon im Juni.“ Auch das Catering für private Veranstaltungen ist komplett eingebrochen und touristische Gäste dürfen auch nicht mehr ins Hotel mit seinen 26 Betten.

Verantwortung fürs Dorf

Dennoch wird die Flinte nicht ins Korn geworfen. Das Küchenteam steht, wenn auch reduziert, bereit. „Wir halten die Versorgung mit Mittagessen aufrecht und bieten die Möglichkeit an, sich das Essen in der Kantine abzuholen. Selbstverständlich liefern wir weiter aus – ab sofort und bis auf Weiteres auch an den Wochenenden“, sagt Küchenchef Tino Dahlke. Ein Service, den vor allem viele Senioren in Klein Schulzendorf und den umliegenden Orten zu schätzen wissen. Melanie Dahlke sieht darin auch eine Pflicht: „Als einer der größten Arbeitgeber in der Region tragen wir für die Menschen, die hier leben, auch eine Verantwortung. Wir sind für sie da und hoffen, dass sie auch uns unterstützen.“

Einschränkungen gibt es auch in der Tankstelle des Ortes, die von der agt betrieben wird. „Hier haben wir unsere Öffnungszeiten reduziert“, so Thomas Gäbert. Und in allen Betriebsbereichen werden die geforderten Maßnahmen umgesetzt, wobei die Gesundheit der Mitarbeiter oberste Priorität hat. So gibt es zum Beispiel auf den Maschinen keinen Wechsel und in der Milchviehanlage, wo glücklicherweise noch zwei polnische Melker zur Verfügung stehen, sollen die Schichten getrennt werden.

„Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, müssen jeden Tag neu schauen. Denn was heute gilt, kann morgen schon wieder anders sein und die Karten müssen neu gemischt werden. Was können wir machen? Wie können wir Ausfälle kompensieren, Kinderbetreuung organisieren, wie bekommen wir Unterstützung?“ Fragen über Fragen, die jetzt täglich auf das Unternehmen und seine Mitarbeiter einprasseln und auf die Antworten gefunden werden müssen. Und jeder will helfen. Gäbert meint damit auch die tägliche Flut an Mails.

Qualität vor Quantität

Ebenso schießen Arbeitskräftebörsen wie Pilze aus dem Boden. Jeder meine es gut, wolle helfen, schicke Anträge und Vorlagen. Doch wirklich hilfreich sei das nicht. „Informationen müssen gebündelt werden und es braucht nicht viele, sondern kompetente Ansprechpartner.“ So hat er auf eine der wichtigsten Fragen noch keine Antwort: Was passiert bei Quarantäne, wie wird dann verfahren, welche Reglungen greifen?

Homeoffice für Landwirte, das gehe einfach nicht – trotz Digitalisierung auf dem Acker, im Stall, auf den Maschinen. Intern gibt es für die rund 135 Mitarbeiter, die, so Gäbert, alle sehr verantwortungsbewusst mit der aktuellen Krise umgehen, einen monatlichen Newsletter und regelmäßige Organisationsanweisungen. „Unser Unternehmen ist breit aufgestellt, da ist es wichtig, die Kollegen über den aktuellen Stand in allen Bereichen zu informieren.“

Nach vorn schauen

In jeder Krise steckt auch eine Chance, sagt er und hofft auf ein Umdenken der Bevölkerung im Hinblick auf die leeren Regale. „Und wir als Unternehmen müssen nach vorn schauen.“ Dazu gehöre nach wie vor, für Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu sorgen, die Kulturlandschaft als Produktionsfaktor und Lebensraum zu erhalten und Gewinne zu erwirtschaften.

Dafür ist es auch notwendig, neue Geschäftsfelder zu erschließen. So ist u. a. geplant, auf einer Fläche von zehn Hektar Kichererbsen anzubauen, die regional verarbeitet und vermarktet werden sollen. Und sobald es wieder möglich ist, öffnet die Agrargenossenschaft wieder ihre Türen für Kitas, Schulen, Firmen – für alle, die wissen möchten, wie Landwirtschaft funktioniert und warum wir sie als Gesellschaft dringend brauchen.

Wir würden gern wissen: Wie arbeiten Landwirte und Gemeinden jetzt zusammen? Wie funktioniert das dörfliche Leben? Wer engagiert sich wie, um zu helfen? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen: bauernzeitung@bauernverlag.de

Blühstreifen Beelitz: Pioniere der Blühfläche

Das Landgut Hennickendorf und der Verein Blühstreifen Beelitz machen seit 2016 gemeinsame Sache. Das ergibt einen Erfahrungsschatz, der seinesgleichen sucht – und der auch in der Praxis gut funktioniert.

Sämtliche Flächen des Landguts Hennickendorf liegen im Landschaftsschutzgebiet Beelitzer Sander: rund 22 Bodenpunkte bei durchschnittlich sieben Hektar großen Schlägen. Rinderaufzucht (450 Bullen, 70 Kälber), Marktfruchtanbau (Getreide, Sonnenblumen, Raps) und Dienstleistungen sind die drei Standbeine des Betriebes.

Auf 850 ha wachsen Roggen, Triticale, Wintergerste, Weizen, Hafer, Sonnenblumen, Mais, Öllein und Raps. Dazu kommen 145 ha Grünland, 40 ha Ackergras und Sonstiges.

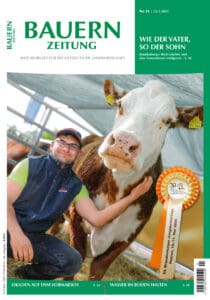

Unsere Top-Themen

- Jungzüchter Paul Kienow

- Schäden durch Unwetter

- Düsen für Spritzen

- Märkte und Preise

Landgut Hennickendorf GmbH

Zu Sonstigem zählt Geschäftsführer Jürgen Frenzel 14 Hektar Dauerblühfläche, weitere vier Hektar ehemaliger Ackergrasfläche kommen in diesem Jahr hinzu. Letztere bestellt er zunächst mit einer einjährigen Blühmischung, im Herbst mit einer mehrjährigen. Bereits 2016, als noch niemand von Blühstreifen, Krefelder Studie oder Förderprogrammen sprach, kultivierte Frenzel auf sechs Hektar Bienenweide.

Video: Blühflächen

Flächen für Blühstreifen – Kein leichter Schritt

„Ich bin seit 50 Jahren Landwirt und gehöre zu der Generation, die darauf getrimmt ist, dass jede Tonne Getreide die Bevölkerung ernährt. Deshalb habe ich Schwierigkeiten, Fläche herzugeben, auf der nichts für die menschliche Ernährung angebaut wird“, sagt Jürgen Frenzel. Vor der Wende habe er den Bereich Futterökonomie und Melioration in der LPG-Pflanzenproduktion geleitet, habe zwischen 1978 und 1988 etliche Kilometer Gräben ziehen lassen und mit der Saatgraswirtschaft auch die Moordegradation vorangetrieben.

Schon Mitte der 80er-Jahre habe er gemerkt, dass sich der Bestand verschlechterte, die obere Bodenschicht zersetzte und kein Wasser mehr durchließ. Das zu renaturieren, wird eine Generation brauchen. Blühstreifen gehen deutlich schneller, und Frenzel will gegensteuern. Den Verein Blühstreifen Beelitz lernte er 2016 im Nachbardorf bei einem Vortrag über das Bienensterben kennen: „Es waren die ersten von „grüner Seite“, die unvoreingenommen mit den Landwirten redeten“, erinnert sich Frenzel. Und als Flächen für Blühstreifen gebraucht wurden, sprang er über seinen Schatten.

„Unsere Anfrage fiel auf sehr fruchtbaren Boden“, erinnert sich Kerstin Pahl. Gemeinsam mit ihrem Mann Lutz gründete die Naturschutz-Fachfrau den Verein, um selbst tätig zu werden, zu mobilisieren, zu vernetzen. „Von Anfang an war klar: Die Landwirtschaft muss sich verändern – aber nur mit den Landwirten“, erläutert Lutz Pahl, und traf offenbar den Ton. Neben Jürgen Frenzel waren es vor allem Spargelbauern, die dem Verein Flächen anboten. Sie hatten wegen Monokultur und Folien besonders hart um ein besseres Image zu kämpfen.

Know-how kam vonseiten des Vereins auch bei der Auswahl der Pflanzen: Sie sollten zur Fruchtfolge passen, mit ihrer Blüte die Bienenaktivität vom Frühling bis Herbst begleiten und nebenher tief wurzeln, Nährstoffe sammeln und Humus mehren.

Da die Saatgutmischung in der aktuellen Förderung vorgeschrieben ist, können wir uns hier kurz fassen. Leider seien die praktischen Erfahrungen dieser ersten Jahre nicht in die Förderrichtlinie eingeflossen, bedauert Kerstin Pahl. Dabei erhielt der Verein 2018 sogar den Brandenburger Naturschutzpreis, flog also nicht unterm Radar der öffentlichen Wahrnehmung.

Blühstreifen: Tipps für die Praxis

Jürgen Frenzel beteiligt sich nur mit Ackerstreifen am aktuellen Landesprogramm. Seine Anbauerfahrungen sind nicht nur positiv, gerade in den Dürrejahren. Das Saatgut ist mit rund 400 €/ha teuer, und wenn man nachsäen muss und Bearbeitungskosten addiert, haben sich die 700 €/ha schnell in Luft aufgelöst.

Frenzels Blühflächen werden über den Verein gefördert, der wiederum mit dem Netzwerk Blühende Landschaft zusammenarbeitet. Die Praxis sieht so aus: „Die Saatleitung wird abgehängt, sodass die Mischung auf das feinkrümlige Saatbett fällt. Dann ganz leicht den Striegel darüberlaufen lassen und anwalzen“, so Frenzel.

2016/17 habe das gut geklappt, sei alles gut gewachsen. 2018/19 liefen nur die kräftigen Samen der Brassicaceaen auf. Dennoch: Die Wirkung sei da, hätten Imker ihm bestätigt. Nebenbei ist Frenzel in die Saatgutgewinnung von Wildpflanzen eingestiegen, hat bereits Schafgarbe per Mähdrescher geerntet und sammelt Erfahrungen.

In diesem Jahr will er mit dem Verein eine Blühstreifenhecke anlegen, die auch Vögeln und Hasen zugute kommt. Und für das laufende Flurordnungsverfahren entwickeln die Blühflächenpioniere mit landschaftsplanerischer Begleitung einen Biotopverbund. Einer muss ja anfangen.

In Brandenburg sind 424 Anträge auf Förderung von Blühstreifen und Ackerrandstreifen mit einer Gesamtfäche von rund 10.000 ha eingegangen. Sie teilt sich folgendermaßen auf:

■ einjährige Blühstreifen 1.485 ha

(99 Antragsteller),

■ mehrjährige Blühstreifen 3.711 ha (184 Antragsteller),

■ Ackerrandstreifen

4.892 ha (210 Antragsteller).

Die Richtlinie solle bis Mitte des Jahres evaluiert werden, heißt es vonseiten des Ministeriums.

Die (Dünge-)Kuh ist noch nicht vom Eis

Am Freitag vergangener Woche ist passiert, was viele Landwirte verhindern wollten: Die Düngeverordnung hat eine Mehrheit im Bundesrat bekommen. Bis Jahresende sollen die Länder die neuen Regeln umzusetzen. Die Zeit könnte knapp werden.

Die Entscheidung ist gefallen: Am Freitag voriger Woche hat der Bundesrat dem Entwurf der Bundesregierung für eine verschärfte Düngeverordnung (DüV) zugestimmt. Damit müssen sich die Landwirte auf Maßnahmen einstellen, die zumindest in den roten Gebieten Erträge und Leistungen auf den Betrieben langfristig beeinträchtigen werden.

Mit einer Stimme Mehrheit für den Regierungsentwurf fiel die Abstimmung in der Länderkammer denkbar knapp aus. Selbst dieses Ergebnis kam erst durch immensen politischen Druck zustande. Baden-Württembergs Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), staunte nicht schlecht, als ihn am Morgen vor der Abstimmung Ursula von der Leyen anrief. Die Präsidentin der EU-Kommission versprach Hauk vorab, die DüV um drei Monate zu verschieben, wenn Baden-Württemberg die Verabschiedung nicht verhindern würde.

Grüne: Agrarministerium hätte Strafe zahlen müssen

Damit nicht genug: Der grüne Koalitionspartner in Stuttgart

ließ durchblicken, dass Hauks Ministerium den Landesanteil an den Strafzahlungen allein aus seinem Haushalt aufbringen müsse, wenn die EU ihr Vertragsverletzungsverfahren in Gang setze, weil der Verordnungsentwurf an seinem Abstimmungsverhalten scheitern sollte. Soweit kam es nicht. Mit den drei Stadtstaaten, dem Saarland, Hessen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sorgte Baden-Württemberg letztlich dafür, dass eine Mehrheit zusammenkam.

Der Bundesrat stimmte somit der Düngeverordnung ohne Änderungen zu. Im Gegenzug gelten die Absenkung der Düngung um 20 % im Betriebsdurchschnitt in den roten Gebieten, die schlagbezogene Grenze von 170 kg Stickstoff pro Hektar aus organischen Düngemitteln, längere Sperrfristen für die Grünlanddüngung und von Festmist sowie das Verbot der Herbstdüngung zu Winterraps, -gerste und Zwischenfrüchten ohne Futternutzung erst ab dem 1. Januar 2021.

Viele Landwirte enttäuscht über die Entscheidung

Trotz des Aufschubs zeigten sich viele Landwirte von dem Ergebnis tief enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass der Bundesrat diese Verordnung wegen der fachlichen Mängel ablehnt. Die Landwirte wehren sich vor allem gegen die Festlegung, in roten Gebieten 20 % unter dem Pflanzenbedarf zu düngen, weil dies Einbußen bei der Getreideproduktion zur Folge hat und der Nutzen – weniger Nitrat im Grundwasser – wissenschaftlich nicht erwiesen ist.

Mit ihrer Kritik stehen die Bauern nicht allein. In einer Entschließung bescheinigten die Bundesländer der Düngeverordnung eine „Vielzahl fachlicher Unzulänglichkeiten sowie Vorgaben, die in der vorliegenden Form für die Landwirte und die Vollzugsbeamten nur schwer umsetzbar sind“. Ob die versprochene Unterstützung von einer Milliarde Euro die absehbaren Probleme löst, muss sich zeigen.

Einheitliche Regelungen jetzt dringend notwendig

Nun ist erst einmal der Bund gefordert. Er muss schnellstens eine Allgemeinverfügung auf den Weg bringen, die bundesweit einheitliche Regeln, zum Beispiel für das Messstellennetz und die Binnendifferenzierung, festlegt. Auf dieser Basis sollen die Länder die ausgewiesenen roten Gebietskulissen überprüfen und ein repräsentatives Messstellennetz aufbauen, um belastbare Daten zu generieren, damit das Verursacherprinzip bei Verstößen gegen das Düngerecht angewendet werden kann.

Diese Festlegungen, die Transparenz und Gleichbehandlung sicherstellen sollen, gehen maßgeblich auf die Protestaktionen der Landwirte in den vergangenen Monaten zurück und sind zweifellos ein großer Erfolg der Bauerninitiative „Land schafft Verbindung“. Ob all diese Maßnahmen bis zum 1. Januar 2021 praxiswirksam werden, bleibt abzuwarten. Die (Dünge-)Kuh ist noch nicht vom Eis.

JCB will bei Produktion von Beatmungsgeräten helfen

Der Landtechnikhersteller JCB will jetzt die Produktion von Gehäusen für Beatmungsgeräte aufnehmen. 50 Mitarbeiter sollen dafür wieder in einem Kabinenwerk arbeiten, das aufgrund des Coronavirus geschlossen wurde.

Die britische Firma J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), Hersteller von Bau-, Industrie- und Landmaschinen, steht kurz davor, die Produktion von Gehäusen für Beatmungsgeräte aufzunehmen. 50 JCB-Mitarbeiter sollen wieder zurück in das wegen der Coronakrise geschlossene Kabinenwerk, um die Gehäuse zu fertigen.

Das Innenleben (Gebläse) kommt von Dyson. Die beiden Firmen Dyson und JCB sowie auch andere britische Unternehmen sind von Boris Johnson aufgerufen worden, in der Krise zu unterstützen. Die Familien Dyson und Bamford (JCB) kenn sich gut, so dass der Kontakt schnell hergestellt war.

Die ersten Prototypen der Gehäuse wurden an Dyson geliefert und die Serienfertigung der Gehäuse könnte in wenigen Tagen beginnen. Es sollen 10.000 Gehäuse gefertigt werden, und das so schnell wie möglich, sobald Dyson die behördliche Genehmigung dafür erhält. red

Thüringen unterstützt Landwirtschaft mit SoforthilfenMit bis zu 30.000 Euro wird Thüringen Landwirtschaftsbetrieben helfen, die während des Coronavirus in finanzielle Schieflage geraten. Dabei sind folgende Hinweise zur Beantragung der Soforthilfen zu beachten. (aktualisiert)

Landwirtschaftliche Unternehmen in Thüringen werden in der Coronakrise mit Landesmitteln unterstützt. Wie das Agrarministerium informierte, richtet sich die Maßnahme an Betriebe, die mehr als 10 und bis 50 Arbeitskräfte beschäftigen. „Mit Beihilfen bis zu 30.000 Euro wollen wir insbesondere krisenbedingte finanzielle Schäden bei den Agrar- und Gartenbaubetrieben abfedern“, erklärte Fachminister Benjamin-Immanuel Hoff.

Aktualisiert: Antragstellung ab 9. April möglich

Ab Donnerstag, den 9. April, können die Corona-Soforthilfen für Unternehmen der Landwirtschaft, des Gartenbaus, der Fischerei sowie für Forstbetriebe bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) beantragt werden. Die Anträge können auf der Internetseite der TAB gestellt werden, wie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft mitteilt.

Das Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass etwa 12 Mio. € an Soforthilfen beantragt werden. Dafür stehen 9 Mio. € aus dem Hilfsprogramm des Bundes für kleine Unternehmen und Solo-Selbständige bereit, das vergangene Woche bestätigt wurde. Weitere 3 Mio. € der Soforthilfen stammen aus Landesmitteln.

finanziert aus Bundesmitteln werden:

- bis zu 9.000 € für Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten

- bis zu 15.000 € für Unternehmen mit mehr als 5 und bis zu 10 Beschäftigten

finanziert aus Landesmitteln werden:

- bis zu 20.000 € für Unternehmen mit mehr als 10 und bis zu 25 Beschäftigten

- bis zu 30.000 € für Unternehmen mit mehr als 25 und bis zu 50 Beschäftigten.

Soforthilfen für Gartenbauer und Pferdehalter in Thüringen

Nach Einschätzung des Agrarministeriums sind im Freistaat insbesondere direktvermarktende Gartenbauunternehmen und auf den Reit- und Fahrsport ausgerichtete pferdehaltende Betriebe von der Coronakrise betroffen. In den nächsten Wochen treffe dies zudem unter anderem auf Spargel- oder Erdbeeranbauer zu, die auf ausländische Saisonarbeitskräfte angewiesen sind.

Weiter hieß es, dass die Leistungen zur Minderung eines aufgrund der Corona-Pandemie nach dem 11. März 2020 entstandenen bzw. unmittelbar bevorstehenden, nicht vorhersehbaren und von den Betrieben nicht zu vertretenden Schadens gewährt würden. Beantragt und ausgezahlt werden die Beihilfen über die Thüringer Aufbaubank. Die Antragstellung, die am Freitag oder Montag beginnen soll, müsse bis zum 31. Mai und die Auszahlung bis zum 31. Juli erfolgen.

Soforthilfen in Thüringen ergänzen Bundeshilfe

Die Landesmittel sollen das Hilfsprogramm des Bundes für kleine Unternehmen und Soloselbstständige, das auch für die Agrar- und Gartenbaubranche sowie den Forst und die Fischerei gilt, ergänzen. Antragsberechtigt für die Bundesmittel sind aber nur Unternehmen mit maximal 10 Mitarbeitern. Diese können Beihilfen bis zu 15.000 € beantragen. Zuständig in Thüringen ist auch hier die Aufbaubank.

Ob es weitere finanzielle Soforthilfen des Bundes für die Landwirtschaft geben wird, ist offen. Agrarminister Hoff hatte Berlin aufgefordert, auf den Spielraum, den die EU-Kommission mit dem Anheben der De-minimis-Grenze auf 100.000 € geschaffen hat, entsprechend zu reagieren.

Stundung von Beiträgen

Neben den Beihilfen gilt es für in Not geratene Betriebe, weitere Unterstützungsangebote zu prüfen. Dazu zählt etwa das Aussetzen von Tilgungsleistungen für Darlehen der Banken. Thüringens Wirtschaftsministerium und die Haus- und Geschäftsbanken im Land verständigten sich darauf, dass Tilgungen für laufende Unternehmenskredite vorübergehend ausgesetzt werden können.

Steuerzahlungen werden auf Antrag beim Finanzamt befristet gestundet. Die Landwirtschaftliche Rentenbank und die KfW stellen bei Liquiditätsproblemen Sonderkredite zur Verfügung, die über die Hausbanken abgewickelt werden.

Auf begründeten Antrag stunden zudem die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die landwirtschaftliche Alters-, Kranken- und Pflegekasse fällige Beiträge. Erst wenn alle anderen Hilfen genutzt wurden, können Arbeitgeber zudem bei den Krankenkassen eine vorübergehende Stundung der Sozialversicherungsbeiträge beantragen. fh

Informationen für Thüringer Unternehmen gibt es außerdem unter www.aufbaubank.de

Geflügelpest: So schützen Sie Ihren Bestand

Die Geflügelpest-Fälle in Wieglitz und Bad Lausick kamen überraschend. Um den Bestand zu schützen, sollten Tierhalter den Seuchenschutz überprüfen. Das ist dabei wichtig.

Von Roland Küblböck, Sächsische Tierseuchenkasse

Der Nachweis des hochpathogenen aviären Influenzavirus H5N8 in einer Hobbygeflügelhaltung im sächsischen Landkreis Leipzig kam überraschend, aber nicht unerwartet. Denn schon seit Jahresbeginn gab es in osteuropäischen Ländern von Bulgarien bis zur Tschechischen Republik Ausbrüche. Besonders traf es Polen mit 30 Fällen. Im Februar war eine Kleinhaltung in Baden-Württemberg betroffen. Zu erwarten ist, dass wieder vermehrt verendete Wildvögel positiv getestet werden.

Doch mit dem jüngsten Nachweis in einem Putenbetrieb mit 20.000 Tieren in Wieglitz (Sachsen-Anhalt) ist nun eine andere Dimension erreicht. Somit empfiehlt es sich, jetzt die Betriebshygiene und die seuchenhygienische Abschirmung zu überprüfen und festgestellte Defizite zu beseitigen.

Geflügelpest-Vorbeugung: Saubere Stallumgebung

Gute Betriebshygiene beginnt im Umfeld des Stalles. Es sollte aufgeräumt sein. Lagerplätze für Holz und Baustoffe, aber auch dichter Bewuchs machen das Gebiet als Deckung und Nistplatz für Schadnager attraktiv. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich Zugang in den Stall verschaffen und Krankheitserreger eintragen können.

Betonplatten vor Stalltoren und Türen ermöglichen wirkungsvolle Reinigung und Desinfektion, wenn der Bereich zum Beispiel beim Ein- oder Ausstallen befahren wurde. Betriebsgelände und Ställe sind verschlossen zu halten, um das Eindringen von Unbefugten zu verhindern.

Hygiene im Stallvorraum gegen Geflügelpest

Ist ein Vorraum vorhanden, sollte er als Hygieneschleuse dienen und nur Dinge enthalten, die für die Betreuung dieses Stalles nötig sind. Die Desinfektionswanne ist am Eingang so aufzustellen, dass sie nicht übersehen werden kann. Bei Verschmutzung ist sie zu reinigen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel in wirksamer Konzentration neu zu befüllen. Nur saubere Desinfektionswannen sind funktionstüchtig!

Der Vorraum sollte unterteilt werden, um den Schwarzbereich, der mit Straßenschuhen betreten werden kann, deutlich vom Weißbereich zu trennen, der nur mit Stallschuhen betreten werden darf (Abtrennung zum Beispiel durch einen Rahmen vor der Stalltür, in dem die Stallschuhe stehen). Vorhanden sein sollten ein Handwaschbecken mit Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher sowie stalleigene Schutzkleidung.

Personalhygiene zum Seuchenschutz

Unbefugten Personen ist der Zugang zum Betriebsgelände und den Ställen zu verwehren. Darauf sollten Schilder mit der Aufschrift „Wertvoller Tierbestand – Unbefugten Personen ist der Eintritt verboten“ hinweisen. In jeder Betriebseinheit sind stalleigene Schutzkleidung und Schuhe zu tragen. Werden verschiedene Tierarten gehalten, ist – wenn möglich – das betreuende Personal strikt zu trennen.

Beim Betreten und Verlassen der Betriebseinheit sind die Hände zu waschen. Mitarbeiter müssen für die Bedeutung der Maßnahmen sensibilisiert werden. Personalhygiene gilt für alle, auch für Chefs (Vorbildfunktion). Betriebsfremde Personen, etwa der betreuende Tierarzt, haben sich in ein Besucherbuch einzutragen.

Schadnagerbekämpfung zum Seuchenschutz

Schadnager stellen ein hohes Risiko dar. Alle Öffnungen und Ritzen, durch die Mäuse eindringen können, sind zu verschließen, Rück- zugsgebiete auf dem Betriebsgelände zu beseitigen. Die Bekämpfung selbst sollte Spezialisten übertragen werden und ist konsequent durchzuführen. Zur professionellen Bekämpfung gehören ausreichend Köderboxen, ihre regelmäßige Kontrolle und die Dokumentation.

Die Bekämpfung von Ratten sollte mit den benachbarten Tierhaltern abgesprochen werden, da Ratten anders als Mäuse auch zwischen den Haltungen wandern.

Kontamination von Tränken und Futter verhindern

Futter ist so zu lagern, dass eine Kontamination durch Wildvögel oder Schadnager ausgeschlossen werden kann. Wird Futter nicht in geschlossenen Silos gelagert, so sind loses Futter oder Futtersäcke in einer geschlossenen Kammer aufzubewahren. Futterreste unter den Silos sind zu vermeiden, da sie Wildvögel anlocken.

Ausläufe haben hohes Gefährdungspotenzial

Bei der Freilandhaltung besteht durch den Auslauf ein besonderes Gefährdungspotenzial. Hier darf weder Futter noch Wasser angeboten werden, um keine Wildvögel anzulocken. Vertiefungen, in denen sich Wasser sammeln kann, sind aufzufüllen. Falls die Tiere nur durch geöffnete Türen in den Auslauf können, sind diese durch Planen bis auf 40 cm über dem Boden abzuhängen, um das Einfliegen von Wildvögeln in den Stall zu vermeiden.

Sonstige Maßnahmen zum Schutz vor Geflügelpest

Verendete Tiere sind in geschlossenen Behältern und mit Abstand zum Stall zu lagern. Bei der Abholung sollte das Fahrzeug der Tierkörperbeseitigung nicht das Betriebsgelände befahren. Einstreumaterial muss so gelagert werden, dass keine Kontamination durch Wildvögel, Schadnager oder Haustiere erfolgen kann. Wird im belegten Stall Material zum Nachstreuen benötigt, ist der Fahrweg zwischen Einstreulager und Stall zu reinigen und zu desinfizieren.

Was tun bei bei erhöhten Verlusten?

Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Bestand Verluste von

- mindestens drei Tieren (bei standsgröße bis 100 Tiere) oder

- mehr als zwei Prozent der Tiere des Bestandes bei einer Bestands- größe von mehr als 100 Tieren

auf oder verändern sich Legeleistung oder Gewichtszunahme erheblich, hat der Tierhalter unverzüglich das Veterinäramt zu informieren und das Vorliegen einer Virusinfektion ausschließen zu lassen. Das gilt ebenso, wenn in Beständen mit Enten und Gänsen über mehr als vier Tage

- Verluste von mehr als der dreifach üblichen Sterblichkeit oder

- eine Abnahme der üblichen Gewichtszunahme oder Legeleistung von mehr als 5 % eintreten.

Unabhängig von diesen Empfehlungen sind die Vorgaben der Geflügelpestverordnung einzuhalten. Aktuelles zur Vogelgrippe finden sie beim Friedrich-Loeffler-Institut und auf den Webseiten der zuständigen Behörden.

Düngeverordnung: Wirtschaften im roten Gebiet

Rund ein Drittel der Flächen der Agrargenossenschaft Emden liegt im roten Gebiet – doch der gesamte Betrieb leidet unter den erdrückenden Vorschriften. Nun ist die Düngeverordnung beschlossen – und die Bördebauern fürchten um ihre funktionierende Kreislaufwirtschaft.

Von Barbara Ilse

Vorstandsvorsitzende Silke Fischer und Pflanzenbauleiter Michael Daul leiten mit der Agrargenossenschaft Emden eG einen gut funktionierenden landwirtschaftlichen Betrieb bei Haldensleben im Landkreis Börde. 14 Mitarbeiter bewirtschaften 1.070 ha Fläche, davon sind 260 ha Grünland. Angebaut werden Getreide, Winterraps, Zuckerrüben und Silomais. Zum Viehbestand, insgesamt rund 420 Rinder, gehören 170 Milchkühe und 117 Mutterkühe sowie deren Nachzucht. Bezogen auf die Flächengröße, ist der Tierbestand relativ niedrig.

Vier Messstellen, alle unter dem Grenzwert

Seit 2004 gibt es eine Biogasanlage, die mit Gülle, Stallmist, Silomais und Gras betrieben wird. Sie liefert täglich 16 Megawatt Energie – eigener Strom und selbsterzeugte Wärme für Milchviehanlage, Fermenter, Trocknung, Büro und Sozialräume. Der übrig bleibenden Gärrest ist ein hervorragender wirtschaftseigener organischer Dünger. Silke Fischer: „Wir haben alle Aufgaben, die uns gestellt wurden, erfüllt, auch unter den kniffligen Bedingungen, die jetzt schon ein Drittel unserer Flächen betreffen.“ Jene Flächen liegen in sogenannten roten Gebieten, die als nitratbelastet eingestuft sind und bereits seit 2017 besonderen Düngevorschriften unterliegen.

Vier Messstellen, die Aufschluss über die Nitratbelastung des Grundwassers geben sollen, befinden sich in der Umgebung der von der Agrargenossenschaft Emden bewirtschafteten Fläche. Deren Nitratwerte liegen jedoch weit unter der zulässigen Grenze. Silke Fischer weiter: „Wir sind ein Betrieb, der 14 Familien ernährt. Wir bilden aus und kümmern uns um alles auf dem Hof und dem Feld mit gut ausgebildeten Fachleuten und langjähriger Erfahrung. Tierwohl und Naturschutz liegen uns am Herzen“. Michael Daul, ihr junger Stellvertreter, ist stolz auf die geleistete Arbeit im Betrieb, auf die Erträge, die Milchleistung und die gute Humusbilanz und fügt Fischers Betriebsbeschreibung hinzu: „Wir haben nichts falsch gemacht und wollen keine weiteren Reglementierungen mehr. Es reicht!“

„Wir haben nichts falsch gemacht. Es reicht!“

Die Vorstandschefin und der Feldbauleiter sehen die geschlossenen, bewährten, auf guter fachlicher Praxis beruhenden und ökonomisch tragbaren Stoffkreisläufe im Betrieb durch die Novellierung der Düngeverordnung von 2017 gefährdet. Aus ihrer Sicht will die Bundesregierung die Vorschriften weiter verschärfen, um vor der EU gut dazustehen. Die Verantwortung für erhöhte Nitratwerte wälzt sie dabei mit der neuen Düngeverordnung einzig und allein auf die Bauern im Land ab.

Die Zustimmung des Bundesrates Ende vergangener Woche bedeutet für die landwirtschaftlichen Betriebe zusätzlicher Aufwand an Arbeit, Bürokratie und Technik. Auf der Grundlage von Bodenproben oder Richtwerten der Fachbehörde wird der Düngebedarf auf allen Schlägen ermittelt. Für die roten Gebiete soll es zukünftig weiterreichende Auflagen geben – etwa eine Reduzierung des ermittelten Düngebedarfs, verpflichtende Untersuchungen für Wirtschaftsdünger oder Verschärfungen der Sperrfristen.

Ertragsminderung führt in unheilvolle Spirale

Weniger Dünger, weniger Ertrag, weniger Futter, weniger Kühe … Dauls Kritik zu den geplanten Neuregelungen geht noch weiter: Felder in Gebieten mit hohen Nitratwerten im Grundwasser, die auch durch Altlasten oder ungünstige Bodenbeschaffenheiten entstanden sein könnten, bekämen demnach noch weniger Dünger. Der Ertrag fiele geringer aus. Weniger Pflanzen zögen wiederum einen geringeren Nährstoffverbrauch nach sich. So entstünde eine Spirale, die das Gegenteil von dem erreiche, was man beabsichtige. Silke Fischer ergänzt: „Zwei trockene Jahre brachten weniger Erträge, sodass die Düngebedarfsermittlung auf geringeren Durchschnittserträgen basiert und diese Spirale noch weiter hochdreht.“

Hinzu käme für die Emdener Landwirte sicher der Bau eines weiteren Silos, um zusätzliche Lagerkapazitäten für Gärreste zu schaffen, weil in den Düngevorschriften die Ausbringzeiten immer mehr eingeschränkt werden. Michael Daul erläutert das: „Wir können nicht, wie beabsichtigt, in drei Herbstmonaten 12.000 Kubikmeter Gärreste ausbringen. Da sind andere Arbeiten dran. Es ist doch jetzt schon schwierig, obwohl wir eingeschränkt noch im Frühling düngen dürfen. Wir hatten jetzt 120 Liter Regen pro Quadratmeter, da kann man nicht auf den Acker.“ Der Zeitraum wird immer enger. Dann also müssten sie Arbeit an Fremdfirmen mit entsprechender Technik abgeben, die teuer zu bezahlen wäre. „Wir benötigen für unsere Arbeit endlich wieder Planungssicherheit“, erklärt Daul und fügt bitter hinzu: „Wir können doch nicht ständig neue Verordnungen umsetzen!“

Schwierige Situation durch Preismisere

Daul unterlegt die schwierige Situation noch mit Zahlen: Der Milchpreis liege mit 32 ct/kg lange schon an der Schmerzgrenze, der Weizen bringe aktuell 160 €/t, wobei die Erträge vom langjährigen Mittel, 86 dt/ha, im Vorjahr um 15 % gesunken seien. Silke Fischer fügt an: „Kosten wie laufende Rechnungen, Pachtzahlungen, Löhne und der Kapitaldienst stehen aber immer an. Auch unsere Arbeitszeit liegt doch schon lange nicht mehr im Durchschnitt.“ Hinzu komme die durch die Trockenheit angespannte Futtersituation – das Depot ist klein, Zukäufe von Grundfuttermitteln, die unter normalen Bedingungen selbst ausreichend erzeugt werden, müssten ins Auge gefasst werden.

Fischer und Daul jammern nicht. Sie zählen nur die Knüppel auf, die ihnen zwischen die Beine geworfen werden. Die verantwortungsvollen Betriebsleiter wollen weiterführen, was sie in Jahrzehnten aufgebaut haben. Und gerade deshalb und trotzdem gibt es ein jährliches Hoffest in der Agrargenossenschaft, Blühflächen mit Paten, Schulklassen, die sich den Betrieb anschauen, und im „Seelschen Bruch“ ein 120 ha großes extensives Weideareal für Fleckvieh, Wasserbüffel und Ponys, das mit naturschutzfachlicher Begleitung entstand. „Auch Naturschutzleistungen kann keiner besser, als wir Landwirte“, sagt Silke Fischer.

Coronakrise: Was Direktvermarkter jetzt beachten müssenHygiene-Praxis, Selbstbedienung, Quarantänefall: Landwirtschaftliche Direktvermarkter und Gastronomiebetriebe sollen in der Coronakrise helfen, die Nahrungsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen – und müssen dafür besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Die Bauernzeitung beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Coronakrise lähmt das öffentliche Leben in Deutschland, die Entwicklungen in den kommenden Wochen sind ungewiss. In dieser fordernden Zeit sind Landwirte – neben anderen – zur systemrelevanten Berufsgruppe erklärt worden. Der Direktvertrieb per Hofladen oder auf Wochenmärkten ist von der Politik explizit gestärkt worden – als wichtiger Baustein zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Deutschland.

Nun geht es landwirtschaftlichen Direktvermarktern nicht anders als Betreibern von Supermärkten: Wer aktuell Kontakt zu vielen Menschen hat, ist potenziell gefährdet – und muss besondere Maßnahmen ergreifen, um sich und andere möglichst wenig zu gefährden. Die Bauernzeitung hat daher die wichtigsten Richtlinien und Handlungsempfehlungen für landwirtschaftliche Direktvermarkter und Gastronomiebetriebe zusammengetragen.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten Direktvermarkter während der Coronakrise treffen?

Im Angesicht der Corona-Pandemie ist die Gute-Hygiene-Praxis bei der Herstellung und Verarbeitung sowie dem Verkauf von Lebensmitteln für Direktvermarkter wichtiger denn je. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt auf Ihrer Homepage Unternehmen mit Kundenkontakt folgende Hinweise:

- Weisen Sie die Kunden freundlich im Eingangsbereich darauf hin, Abstand zu den Mitmenschen zu halten und erinnern Sie sie an eine gute Händehygiene.

- Es sollten Händedesinfektionsmittel im Eingangsbereich und vor den Toiletten zur Verfügung gestellt werden.

- Die Kontrolle und Reinigung der Toiletten inklusive der Türgriffe sollten engmaschiger erfolgen. Seife in Spendern und Papierhandtücher sind großzügig bereitzustellen.

- Verkaufstresen, Türgriffe und Bedienelemente der Verkaufsautomaten sind engmaschiger zu reinigen.

- Sobald Gastronomieeinrichtungen wieder öffnen dürfen, sollten die Gäste nur noch am Tisch bedient werden, damit sie nicht an den Theken und Büffets miteinander in Kontakt kommen.

- Die Tische sollten nach jedem Gast gereinigt und ggf. desinfiziert werden.

- Auf den Tischen sollte sich keine Gegenstände (z. B. Salzstreuer) befinden die die Kunden in die Hand nehmen können.

- Statt der Speisekarten wird empfohlen, Tagesangebote auf Zettel zu drucken, die kein zweites Mal verwendet werden, oder auf Tafeln zu schreiben.

Ein Mitarbeiter ist an Covid-19 erkrankt – muss der Laden jetzt geschlossen werden?

Wenn ein Mitarbeiter am Coronavirus erkrankt ist oder der Verdacht besteht, muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Die Behörde ist dann sowohl für den Meldeweg als auch für die Verhängung von weiteren Maßnahmen wie Betriebsschließungen zuständig.

Da auch Hofläden der öffentlichen Grundversorgung dienen, kommt nach derzeitigem Stand eine vollständige Schließung des Geschäfts nicht automatisch infrage. Möglicherweise wird der Hofladen desinfiziert, das Personal ausgetauscht, sodass der Betrieb weitergeführt werden kann. Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt.

Ist Selbstbedienung bei Obst und Gemüse sinnvoll?

In vielen Fällen ist für Direktvermarkter ein Verkauf mittels Bedienung nicht umsetzbar. Generell kann aber der Verkauf von Obst und Gemüse in Bedienung die Übertragung von Viren eingrenzen.

Wie lässt sich die Übertragung von Coronaviren beim Bezahlen vermeiden?

Am besten erfolgt das Bedienen und Kassieren durch unterschiedliche Personen. Es ist eine allgemeine hygienische Vorgabe, dass Hände, die mit Geld in Berührung gekommen sind, nicht direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen dürfen. Ist ein getrenntes Bedienen und Kassieren nicht möglich, muss zwischen Kassieren und erneuter Lebensmittelausgabe eine Reinigung bzw. Desinfektion der Hände durchgeführt werden. Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von Einweghandschuhen, die nach dem Kassieren entsorgt werden.

Ist der Verkauf von Lebensmitteln, Speisen und Getränken außer Haus möglich?

Landwirtschaftliche Direktvermarkter und Imbissbetreiber dürfen, wie andere Lieferdienste auch, Kunden und Gäste beliefern. Da die Menschen sich vorzugsweise zu Hause aufhalten sollen, bietet sich hier die Möglichkeit, Kunden und Gästen die Ware vor die Haustür zu liefern.

BMEL: Soforthilfen gelten auch für Landwirte

Die Soforthilfen des Bundes für kleine Unternehmen stehen. Insgesamt werden 50 Milliarden Euro unbürokratisch bereitgestellt. Auch die Landwirtschaft wird explizit mit einbezogen.

Die Soforthilfen des Bundes in einem Umfang von bis zu 50 Milliarden Euro gelten auch für Landwirte und Betriebe mit landwirtschaftlicher Produktion mit bis zu zehn Beschäftigten, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) mitteilt. Daneben gelten die Soforthilfen für kleine Unternehmen, Freiberufler und Soloselbstständige. Die Umsetzung und Auszahlung der Mittel erfolgt über die Länder.

Julia Klöckner: Beschluss ist ein wichtiges Signal

Für Bundeslandwirtschaftsministern Julia Klöckner ist „der heutige Beschluss ein wichtiges Signal für die Land- und Forstwirtschaft. Erfolgreich haben wir uns dafür eingesetzt, dass die gesamte Branche unter den Schirm des Hilfsprogramms kommt – also auch die Land- und Forstwirtschaft sowie der Gartenbau. Denn gerade in diesen Zeiten wird deutlich, wie wichtig eine flächendeckend bäuerliche und regionale Landwirtschaft ist. Kleinen Betrieben greifen wir in diesem Sinne unter die Arme und helfen ihnen, akute Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Das sichert Existenzen. Unsere heimische Erzeugung zu unterstützen und aufrecht zu erhalten, ist in unser aller Interesse.“

Unbürokratische Einmalzahlungen bis zu 15.000 Euro

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte hierzu: „Die Soforthilfen des Bundes gelten auch für Landwirte. Denn ebenso wie andere kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige ist auch die Not vieler Landwirte aktuell hoch. Daher stellen wir Einmalzahlungen von bis zu 15.000 Euro schnell und unbürokratisch zur Verfügung. Die notwendige Umsetzung mit den Ländern wurde heute geeint. Die Ansprechpartner in den Ländern, die für Umsetzung und Aussetzung zuständig sind, sind benannt. Nun können die Gelder schnell fließen.“

Soforthilfe-Paket über 50 Milliarden Euro verabschiedet

Das Bundeskabinett hatte am 23. März 2020 Soforthilfen für kleine Unternehmen, Soloselbstständige, Freiberufler und Landwirte in einem Umfang von bis zu 50 Milliarden Euro verabschiedet. Bundestag und Bundesrat haben die Beschlüsse zusammen mit dem Nachtragshaushalt beraten. Das Gesamtpaket passierte am 27. März 2020 den Bundesrat.

Die für die Umsetzung und Auszahlung der Gelder nötige Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern wurde am heutigen Sonntag zwischen Bund und Ländern geeinigt. Die Bundesgelder stehen den Ländern ab Montag, den 30.03.2020 zur Verfügung und können von den Ländern abgerufen werden. Damit können in den nächsten Tagen Antragstellung und Auszahlung beginnen.

Eine Übersicht über die zuständigen Stellen in den Ländern finden Sie hier. Die wichtigsten Fragen, z. B. wer einen Antrag stellen kann und welche Angaben für die Antragstellung erforderlich sind, finden Sie hier.