Schwierige wirtschaftliche Lage, unsichere Rahmenbedingungen: Auf vielen Betrieben sind die Erwartungen an die Zukunft bescheiden – dem Konjunkturbarometer Agrar zufolge hat sich die Stimmung aktuell noch einmal verschlechtert.

Die Stimmung auf den landwirtschaftlichen Betrieben hat sich im Vergleich zum Herbst insgesamt weiter verschlechtert, weil die Zukunftserwartungen der Landwirte noch pessimistischer ausfallen. Das geht aus dem Konjunkturbarometer Agrar für Dezember 2019 hervor, dessen Ergebnisse der Deutsche Bauernverband (DBV) in Berlin vorgelegt hat.

Darin wird die Lage mit einem Indexwert von nur noch 8,2 Punkten mittlerweile sehr ungünstig beurteilt. Bereits in den vorangegangenen Erhebungen im März, Juni und September 2019 hatte sich die Stimmungslage in der deutschen Landwirtschaft bis auf einen Indexstand von 10,5 Punkten eingetrübt. Im Dezember 2018 waren dagegen noch 23,9 Punkte ermittelt worden.

Konjunkturbarometer Agrar: Erwartungen verschlechtern sich

Der Indexwert des Konjunkturbarometers fasst die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und die Erwartungen an die künftige wirtschaftliche Entwicklung zusammen. Dabei wurde die aktuelle wirtschaftliche Situation gegenüber September auf der Notenskala von eins für „sehr gut“ bis fünf für „sehr ungünstig“ mit einem Durchschnitt von 3,13 nahezu unverändert beurteilt. Allerdings verschlechterten sich die Erwartungen an die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung nochmals deutlich und erreichten mit einer Durchschnittsnote von 3,34 den bisherigen Tiefststand.

Laut DBV-Präsident Joachim Rukwied belegen diese Ergebnisse neben einer schwierigen wirtschaftlichen Lage vor allem eine hochgradige Verunsicherung in der Landwirtschaft. „Wir Bauern sind Unternehmer. Jeder, der etwas unternehmen will, braucht verlässliche Rahmenbedingungen, um Zukunftsinvestitionen tätigen zu können. Darauf muss die Politik ausgerichtet werden“, forderte Rukwied.

Veredelungsbetriebe profitieren von der Schweinepest

Die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Situation in den Veredlungsbetrieben fiel mit einer Durchschnittsnote von 2,65 besser aus als im September, als eine Note von 2,75 festgestellt worden war. Dafür ausschlaggebend waren die globalen Marktentwicklungen als Folge der in Südostasien grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP), stellte der DBV fest. Dagegen blieb die Bewertung der Ackerbaubetriebe mit 3,25 nahezu unverändert.

Ähnlich wie drei Monate zuvor beurteilten die Futterbauer ihre Lage; hier verschlechterte sich die Note allerdings im Vergleich zum September um etwa eine Zehntelnote. Unterdessen fielen die Zukunftserwartungen in allen Betriebsformen mit einer Durchschnittsnote von rund 3,3 im Dezember nochmals pessimistischer aus. Dabei war der Anteil der Pessimisten mit 38 % deutlich höher als der Anteil der Optimisten mit lediglich 9 %.

Die Bereitschaft, in den kommenden sechs Monaten zu investieren, blieb mit einem Anteil von 33 % der Befragten niedrig. „Wenn nur noch jeder dritte Landwirt in die Zukunft investieren will, spiegelt das die äußerst schwierige wirtschaftliche Situation wider“, kommentierte Rukwied dieses Ergebnis. Das für das laufende Halbjahr geplante Investitionsvolumen wird auf insgesamt 3,8 Mrd. € beziffert, womit der Vorjahreswert um 500 Mio. € verfehlt wird. Rückläufig seien vor allem Investitionspläne für Ställe. Lediglich rund fünf Prozent der befragten Landwirte planten, in der ersten Hälfte des laufenden Jahres Land zu kaufen. Ein Jahr zuvor lag dieser Anteil um zwei Prozentpunkte höher.

Entsprechend verringerte sich das voraussichtliche Investitionsvolumen für Land um 200 Mio. € auf 900 Mio. €. Unterdessen veränderte sich die Liquidität der Betriebe kaum. Im Vergleich zum Vorjahr stellt der DBV allerdings eine deutliche Verschlechterung fest. Besonders häufig angespannt sei die Situation in Futterbaubetrieben und in den Betrieben im Osten Deutschlands.

Das Konjunkturbarometer Agrar wird im Auftrag des DBV, des Bundesverbandes Lohnunternehmen (BLU), des Fachverbandes Landtechnik im VDMA und der Landwirtschaftlichen Rentenbank repräsentativ erhoben. Dazu wurden im Dezember 2019 bundesweit insgesamt 1.500 Landwirte befragt. AgE/red

Grüne Woche: Ökotraktoren friedlich beieinanderJohn Deere, New Holland und Fendt, die drei Wettbewerber präsentieren zur Grünen Woche Traktoren mit unterschiedlichen Antrieben. Sie haben gemeinsam, dass sie ohne Dieselkraftstoff auskommen.

Verbände, Unternehmen und Institute aus den Bereichen Landwirtschaft, Landtechnik und Biokraftstoffe haben sich im Jahr 2016 zu der Branchenplattform „Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft“ zusammengeschlossen. Ziel der Branchenplattform ist eine umfassende und neutrale Information zu den Vorteilen und technischen Aspekten des Einsatzes unterschiedlichster Biokraftstoffe in der Land- und Forstwirtschaft.

Im Rahmen dieser Aktivitäten brachten die Betreiber der Plattform drei große Wettbewerber auf dem Traktorenmarkt auf einem Stand im Erlebnisbauernhof unter einen Hut:

- John Deere präsentiert sein ausgefeiltes Multi-Fuel-Konzept, ein 250 PS Traktor, dessen Tank je nach Verfügbarkeit mit den Kraftstoffarten Pflanzenöl, Biodiesel, Diesel und Kraftstoffmischungen befüllt werden kann.

- New Holland zeigt einen serienreifen Methan-Traktor, dessen Emissionen drastisch unter den nach der neuen Abgasnorm Stufe V geforderte Werte liegen und der damit – beim Betrieb mit Biomethan – 95 % der CO2-Emissionen eines vergleichbaren Dieseltraktors einspart.

- Fendt überzeugt mit einem ersten praxisgerechten, voll elektrischen Kompakttraktor, der ein emissionsfreies, geräuschloses Arbeiten ermöglicht. Anbaugeräte werden über die vollwertige Hydraulik oder Zapfwelle angetrieben, können aber auch elektrisch mit kurzzeitig bis zu 150 kW betrieben werden.

Die Fahrzeuge sind da, jetzt braucht es eindeutige, zuverlässige Signale von Seiten der Regierung, um das Klima- und Umweltschutzpotential der alternativen Antriebe zu heben. jm

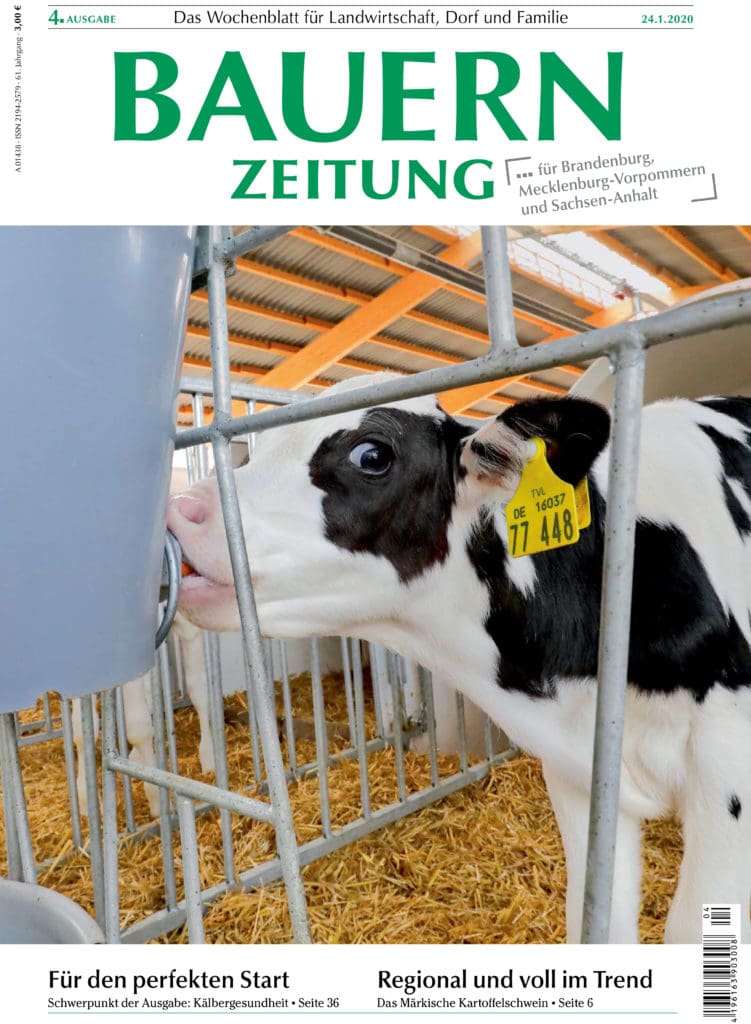

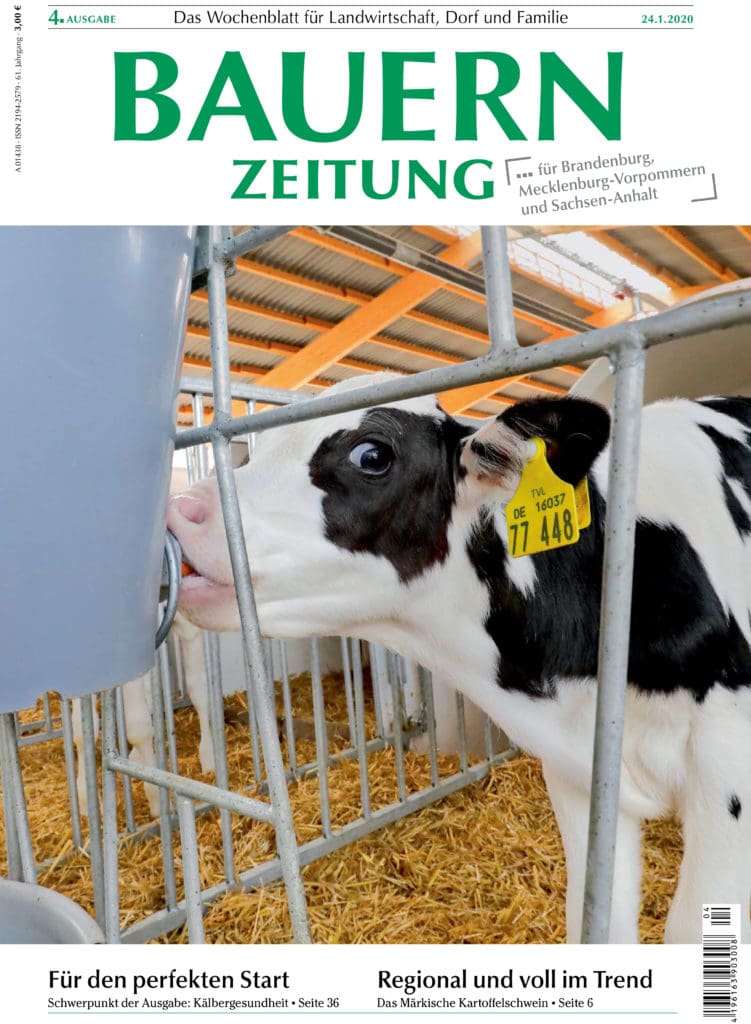

Kolostrum – das Wichtigste nach der Geburt!Qualitativ hochwertiges Erstgemelk ist die Basis für gesunde Kälber. Nur durch eine möglichst schnelle Gabe werden die Jungtiere ausreichend mit Immunglobulinen versorgt.

Von Dr. Christian Koch, Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung, Hofgut Neumühle

Die erste Kolostrumgabe beeinflusst nachhaltig die Gesundheit der Kälber für ihr gesamtes Leben. Aus diesem Grund sollten neugeborene Kälber so schnell wie möglich nach der Geburt so viel wie möglich Kolostrum von ihren Müttern bekommen. Der Zeitpunkt der ersten Mahlzeit spielt – neben der Qualität und der Menge des Kolostrums – deshalb so eine wichtige Rolle, weil er die Versorgung der Kälber mit Immunglobulinen (IgG) be-stimmt.

Denn die Aufnahme der Immunglobuline durch den Darm ist direkt nach der Geburt am höchsten und sinkt mit verstreichender Zeit kontinuierlich ab, sodass nach circa sechs Stunden nur noch weniger als 50 % der Immunglobuline aufgenommen werden können. …

Lesen Sie den ganzen Text in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

Diesmal mit dem Schwerpunkt Kälbergesundheit:

- Kolostrum – das Wichtigste nach der Geburt

- Monitoring der Gesundheit

- Eisen für die Abwehrkräfte

Fusion der Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt

Der Gartenbauverband Mitteldeutschland e.V. mit Sitz in Dresden und Nebenstelle in Magdeburg vertritt künftig die Interessen der sächsischen und sachsen-anhaltischen Gartenbaubetriebe.

Die Landesverbände Gartenbau Sachsen und Sachsen-Anhalt gehen ab diesem Jahr gemeinsame Wege. Wie die beiden Organisationen mitteilten, vertritt seit dem 1. Januar 2020 der Gartenbauverband Mitteldeutschland e.V. die Interessen der produzierenden Gartenbaubetriebe in beiden Bundesländern.

Beweggrund für den Zusammenschluss seien große Veränderungen, denen der Gartenbau – wie viele andere Branchen auch – unterliege. Berufsstand, Öffentlichkeit, Landesregierungen, Einrichtungen und Ämter bräuchten verlässliche, fachkompetente Partner, die Ihnen bei der Lösung von Aufgaben, Fragen und Problemen zur Seite stehen, so die Verbände.

Fusion lange vorbereitet

Die Vorstände beider Landesverbände hätten seit Jahren an Möglichkeiten gearbeitet, als Interessenvertreter der Gärtnerinnen und Gärtner den Aufgaben auch zukünftig gewachsen zu sein. Der Zusammenschluss sei in beiden Verbänden über einen langen Zeitraum vorbereiten worden. Eine Satzungsänderung des sächsischen Landesverbandes habe im vergangenen Jahr den unkomplizierten Beitritt der Betriebe aus Sachsen-Anhalt ermöglicht.

Mit der Namensänderung sei das gemeinsame Auftreten bekräftigt worden. Der bisherige Landesverband Sachsen-Anhalt habe sich gleichzeitig zum Jahresende 2019 aufgelöst. Seinen Sitz habe der mitteldeutsche Verband in Dresden. Die Geschäftsstelle in Magdeburg bleibe als Zweigstelle bestehen und weiterhin Ansprechort für Mitglieder, Behörden, Partnereinrichtungen und -verbände.

Gartenbauverband Mitteldeutschland e. V.

Geschäftsstelle Dresden

Scharfenberger Straße 67

01139 Dresden

Tel. (03 51) 8 49 16 19

Fax: (03 51) 8 49 16 23

Geschäftsstelle Magdeburg

Maxim-Gorki-Straße 13

39108 Magdeburg

Tel. (03 91) 7 31 80 34

Fax: (03 91) 7 32 84 36

Rote Gebiete werden neu gemischt

Der EU-Kommission reichen die diskutierten Änderungen der Düngeverordnung noch immer nicht aus. Das teilten die Bundesministerien für Umwelt und Landwirtschaft den Länder in einer Telefonkonferenz mit.

Brüssel verlangt weitere Verschärfungen bei der Düngeverordnung. Darüber informierte am Nachmittag Thüringens Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff. Die Bundesministerien für Umwelt und Landwirtschaft hätten den Ländern heute mitgeteilt, dass die bisher bekannten Änderungen der Düngungsregelungen immer noch nicht ausreichten, um dem EU-Recht zu genügen.

Mehr rote Messstellen erfassen

Danach sollen die Länder die erst im vorigen Jahr abgegrenzten roten Gebiete noch einmal neu ausweisen. Nach Informationen der Bauernzeitung moniert die Kommission, dass rund ein Drittel der bundesweit belasteten Nitratmessstellen außerhalb der roten Gebiete liegen würden. Gefordert wird, diese Areale ebenso als Überschussgebiete auszuweisen. Wie es hieß, wollen sich die Länder nun zügig auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Favorisiert werde die messstellenscharfe Ausweisung, was dem Prinzip der Binnendifferenzierung folgen würde.

Darüber hinaus will die EU-Kommission Ausnahmen bzw. Erleichterungen von den verschärften Regelungen in den roten Gebieten einschränken. Zudem fordert sie von Deutschland weitere Maßnahmen zur Minderung von Phosphoreinträgen. Bisher haben lediglich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Gebiete mit zu hoher Phosphatbelastung ausgewiesen.

Brüssel setzt Ultimatum

Mit einem Ultimatum zur Umsetzung der Forderungen erhöht Brüssel zudem den Druck auf den Bund und die Länder. Wie es hieß, verlangt Brüssel bis Anfang April die Bundesratsentscheidung zum neuen Düngerecht. Ob es Übergangsregeln geben muss oder wird, ist unklar.

Angesichts der neuen Forderungen aus Brüssel übte Thüringens Agrarminister Hoff scharfe Kritik am Bund: „Trotz Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof hat die Bundesregierung nicht ausreichend reagiert. Jetzt soll in aller Eile bis Mitte 2020 eine EU-rechtskonforme Düngeverordnung mit erheblichen Verschärfungen der Regelungen verabschiedet werden.“ Nicht zuletzt habe die Bundesregierung durch ihre „Verzögerungshaltung“ die Landwirte in eine extrem schwierige Situation gebracht. Jetzt setze die Bundesregierung „die Länder unter Druck und die Agrarbetriebe zahlen die Rechnung“, kritisierte Hoff.

Träumereien und die Wirkung von ProtestenDie Bauernproteste wirken nach – das ist in den Debatten über die zentralen Agrarthemen auf der Grünen Woche deutlich zu spüren. Gewöhnungsbedürftig dagegen der Auftritt des neuen EU-Agrarkommissars.

Ein Kommentar von Ralf Stephan

Diese Grüne Woche ist anders. Die bundesweiten Bauernproteste fanden viel Nachhall in den Medien. Auch die Traktor-Sternfahrten nach Erfurt, Dresden, Magdeburg und Berlin oder der Mecklenburger Trecker-Korso zogen zur Eröffnung in diesem Jahr die Aufmerksamkeit auf sich. Das wirkte bis in die Pressekonferenzen und Fragestunden, die stets an den Tagen vor Messebeginn stattfinden.

In früheren Jahren wurden Bauernpräsident und Minister(in) von Journalisten in der Regel mit Fragen bombardiert, die sich auf vor der Messe inszenierte Kampagnen von Umwelt- und Tierschutzverbänden bezogen. Die gab es zwar auch jetzt: So hatte der Tierschutzbund angekündigt, die Bundesministerin verklagen zu wollen und Greenpeace eine Fleischabgabe gefordert – aber beides interessierte den Pressetross schon am nächsten Tag nicht mehr besonders. Stattdessen ließen die Fragen erkennen, dass man sich in vielen Redaktionen seit den großen Herbstdemonstrationen intensiver als früher mit agrarpolitischen Themen auseinandersetzt. Entsprechend vielseitiger fiel die Berichterstattung bisher aus.

Die Düngeverordnung bleibt der Zankapfel

Welche Botschaften gab es noch? Sowohl Politik als auch Verbände versprechen, die Auseinandersetzung nicht eskalieren zu lassen. Vielmehr soll sachlich nach Lösungen gesucht werden. Wo sie bei der Düngeverodnung liegen könnten, bleibt dennoch unklar. Für den Deutschen Bauernverband ist der vorliegende Referentenentwurf gleich wegen drei Punkten unannehmbar:

- der 20- %-Abzug von der bedarfsgerechten Düngung in roten Gebieten,

- das Verbot des Andüngens von Zwischenfrüchten,

- die Zweifel an der Aussagekraft des Grundwasser-Messnetzes.

Viel mehr als Verständnis kam von der Bundeslandwirtschaftsministerin nicht. Den Vorwurf, das Messnetz sei stellenweise fragwürdig und die Ausweisung der roten Gebiete undurchsichtig, unterstützte Frau Klöckner zwar. Aber nur, um ihn dann an die Länder weiterzureichen. Die sollten das in Ordnung bringen. Ob der Bund den „Schwarzen Peter“ so ohne Weiteres wegschieben kann? Er war es doch, der seinerzeit die kritischen Zahlen nach Brüssel gemeldet und jetzt die Verschärfungen im Düngerecht fast ohne Rücksprache mit den Ländern ausgehandelt hatte. Wie auch immer: Wer ihr zuhörte, musste den Eindruck gewinnen, dass die Ministerin kaum Spielraum für Nachbesserungen sieht.

EU-Agrarkommissar will nur noch Biobauern

Zweites großes Thema: die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Regelrecht überrascht zitierten Beobachter den Bauernverbandspräsidenten mit der Aussage, die GAP müsse grüner werden. Dabei ist sie alles andere als neu: Schon letzten Sommer auf dem Bauerntag in Leipzig bestimmte dieser Satz Rukwieds Grundsatzrede. Dass Verbände nicht immer gegen alles sind, scheint aber immer noch Gewöhnung zu erfordern.

Gewöhnen werden wir uns auch an den neuen Agrarkommissar. Janusz Wojciechowski machte, ganz anders als der Ire Phil Hogan bei seiner Premiere, vor der Presse einen fast schüchternen Eindruck. Die Erklärungen des Polen gingen kaum über das hinaus, was bisher über die GAP-Reform und den Grünen Deal bekannt ist. Beim Empfang der ökologischen Lebensmittelwirtschaft verriet er dann, wovon er träumt: dass alle EU-Bauern auf Bio umstellen. Träumen darf natürlich jeder. Vom ersten Auftritt eines Agrarkommissars hätte man jedoch schon ein wenig mehr Handfestes erwartet.

Diesen und weitere Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

Uni Rostock: Neuer Professor an Agrarfakultät

Dr. Sebastian Lakner tritt zum 1. Februar die Professur für Agrarökonomie an der Uni Rostock an. Er folgt auf Prof. Dr. Silke Hüttel. Sein Schwerpunkt ist auch der Ökolandbau.

Zum Professor für Agrarökonomie an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock ist Dr. Sebastian Lakner zum 1. Februar berufen worden. Der gebürtige Hesse erhielt am Donnerstag seine Ernennungsurkunde von Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin.

Lakner studierte von 1997 bis 2002 Ökologische Landwirtschaft (Dipl. Ing.) an der Universität Kassel/Witzenhausen. Daran schloss sich ein Studium der Agrarwissenschaften (M. Sc.) an der Georg-August-Universität Göttingen und 2009 die Promotion in Agrarwissenschaften (Dr. sc. Agr.) am Lehrstuhl für Agrarpolitik an. In seiner Dissertation verfasste Lakner eine Effizienzanalyse im ökologischen Landbau.

Zuletzt in Braunschweig geforscht

Von 2010 bis 2019 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter, zuletzt am Thünen-Institut für Ländliche Räume, Braunschweig. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen ökonomische und ökologische Auswirkungen der Agrarumweltpolitik der EU (Greening, zweite Säule), die Nachhaltigkeit von Landnutzungssystemen sowie Ökonomik und Strukturwandel im Ökolandbau. Lakner tritt an der Universität Rostock die Nachfolge von Prof. Dr. Silke Hüttel an, die 2017 einem Ruf an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgte. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. ri

Wertholzverkauf mit Top-Geboten800 Festmeter Holz wurden auf dem Wertholztermin in Mecklenburg-Vorpommern versteigert. Das Höchstgebot lag bei über 1.000 Euro. Und es gabe eine neue Regelung.

Den Spitzenwert beim 29. Wertholztermin des Landes Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Malchin erzielte die Eiche mit 1.274 Euro pro Festmeter. Anbieter war ein Privatwaldbesitzer aus dem Bereich des Forstamtes Güstrow. Den Stamm ersteigerte ein Furnierkäufer aus Bayern, wie das Schweriner Agrarministerium mitteilte.

Wertholztermin: über 400.000 Euro Erlös

Bei dem Termin, der erstmals als Submission (Verkauf nach schriftlichem Meistgebot) durchgeführt wurde, kamen 800 Festmeter Wertholz von elf Baumarten unter den Hammer. Die Angebotsmenge konnte nahezu vollständig verkauft werden. Die beteiligten Waldbesitzer des Landes erzielten einen Erlös von ca. 440.000 Euro. Zuschläge erhielten 17 Unternehmen der Furnier- und Sägeindustrie sowie des Holzhandels aus dem gesamten Bundesgebiet. Bei der Wertholzauktion mit Anbietern und Bietern vor Ort in Linstow hatten im vergangenen Jahren nur zehn Unternehmen mitgeboten.

Eine Baumart besonders beliebt

Als Renner bei der diesjährigen Submission erwies sich wie im Vorjahr die Eiche. Der Durchschnittspreis der Eiche lag mit 648 Euro pro Festmeter zehn Prozent über dem Durchschnittspreis des Vorjahres. Der Durchschnittspreis über alle angebotenen Baumarten, darunter Bergahorn, Roterle und Vogelkirsche, ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 % auf 577 Euro pro Festmeter gestiegen. ri

Demos und SacharbeitDie Gruppe „Land schafft Verbindung“ in Thüringen versucht, sachliche Debatte und Traktordemos zu verbinden. Mark Heubach vom Orga-Team erläutert, warum das für eine Graswurzelbewegung gar nicht so leicht ist.

Dass die Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LsV) in relativ kurzer Zeit in nahezu allen Regionen Thüringens aktiv geworden ist, freut und erstaunt Mark Heubach (Heubach-Schröder KG, Elxleben) noch immer. Augenscheinlich beflügelte der Graswurzelgedanke, mitzumischen und seinen Problemen Ausdruck zu verleihen. Ganz „normale Landwirte“ machen mit und erheben ihre Stimme, sagt der Landwirt vom Thüringer Organisationsteam. Es gab und gibt in Thüringen weder einen LsV-Verein mit entsprechenden Regeln noch eine Legitimation für jene, die sich vorne mit ran gestellt haben. „Wir sind ganz einfach eine Interessengemeinschaft.“

unabhängig und erste erfolge

Gleichwohl es in den Social-Media-Foren unter den Teilnehmern kritische Stimmen zur Zusammenarbeit mit dem Thüringer Bauernverband (TBV) gebe, sei sich die Mehrheit darüber einig, dass es ohne diese lose Kooperation kaum laufen würde. Die Unabhängigkeit der LsV-Bewegung werde dadurch nicht infrage gestellt, stellt Heubach klar. Auch parteipolitisch bleibe man unabhängig.

Trotz der kurzen Zeit gibt es erste Erfolge und damit eingeforderte Gesprächsangebote. „Die Frage, wie es weiter gehen kann, gerade in der Sacharbeit, ist schwierig.“ Da sei zum einen die hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Bewegung entwickelt. Zum anderen gebe es eben keine festen Strukturen. Wie zielorientierte Arbeitsgruppen auf Bundesebene etabliert werden könnten, darüber diskutieren die Landesteams.

Landwirte wollen Fachgruppen bilden

Unter den Thüringer Aktivisten fehle es nicht an fachlich „fitten“ Landwirten. „Wir wollen in Thüringen zunächst versuchen, eine ‚Task-Force‘ Düngung zu bilden“, erklärt der Landwirt. Diese erste Arbeitsgruppe will Daten beschaffen, um dann Stellung zur Düngeverordnung beziehen zu können. Ob und wann es gelingt, für weitere drängende Fachthemen wie den Pflanzenschutz arbeitsfähige Gruppen aus dem Kreis der Aktivisten heraus zu bilden, bleibe vorerst offen.

Heubach vergisst nicht zu erwähnen, dass das ehrenamtliche Engagement im Herbst und Winter zeitlich noch zu managen gewesen sei. Wenn jetzt die Saison auf den Feldern beginnt, wird es freilich wieder enger.

Zuckerfabrik Anklam beendet RübenkampagneMit 1,6 Mio. t Rüben und einem Hektarertrag von 73 Tonnen übertrifft die Ernte in der Zuckerfabrik Anklam deutlich das Ergebnis aus dem Trockenjahr 2018. Nur der Zuckergehalt bleibt vergleichsweise gering.

In der Zuckerfabrik Anklam endete gestern nach 132 Tagen die Verarbeitungskampagne. Seit dem 10. September 2019 rund 1,6 Mio. t. Zuckerrüben zu Zuckersirup verarbeitet. Mit durchschnittlich 73 Tonnen Rüben pro Hektar war der Ertrag dank Regen im Herbst höher als erwartet, sagte Geschäftsführer Matthias Sauer gegenüber Medienvertretern. Er übertraf den mehrjährigen Durchschnittsertrag um sechs und den Vorjahresertrag um 21 %.

Im Trockenjahr 2018 wurden in Anklam 1,2 Mio. t Rüben verarbeitet. Der Hektarertrag fiel mit 58 t/ha deutlich geringer aus. Mit 17 % blieb dieses Mal der Zuckergehalt aber vergleichsweise niedrig. Zudem waren die Erträge regional sehr unterschiedlich. Während im Norden Vorpommerns und in Teilen der Uckermark viele Rüben geerntet wurden, mussten Landwirte im Süden Vorpommerns Ertragsausfälle hinnehmen. Grund war Trockenheit.

Zuckerfabrik Anklam: Zweite Kampagne startet im April

Nach Sauers Angaben können aus der Ernte rund 130 000 Tonnen Weißzucker für die Getränke-, Marmeladen- und Süßwarenindustrie sowie 66 000 Kubikmeter Bioethanol für Kraftstoffe produziert werden. Die zweite Kampagne in der Fabrik, in der aus Sirup Weißzucker gewonnen wird, startet Mitte April. Die Produktion von Bioethanol aus der aktuellen Ernte hat schon begonnen. Die Zuckerfabrik Anklam wird von 340 Landwirtschaftsbetrieben im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und der Uckermark (Brandenburg) mit Zuckerrüben beliefert. Die Fabrik, die zum niederländischen Suiker Unie-Konzern gehört, ist der letzte Verarbeitungsstandort für Zuckerrüben in Mecklenburg-Vorpommern.

In der Zuckerfabrik in Uelzen, Niedersachsen, endete die Kampagne nach 124 Tagen am Dienstag. Dorthin lieferten Rübenanbauer aus Mecklenburg ihre Rüben. Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern 2019 auf 25 000 ha LF Zuckerrüben angebaut. Damit nahm die Anbaufläche um vier Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel zu.

Landesschafzuchtverband: Neue Gesichter in Geschäftsstelle

Bei der sachsen-anhaltischen Zuchtorganisation hat es einen personellen Wechsel gegeben. Geschäftsführung und Zuchtleitung liegen nun in neuen Händen.

Halle. Beim Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt (LSV) hat sich mit dem Jahreswechsel ein personeller Wechsel in der Geschäftsstelle vollzogen. Zum 31. Dezember 2019 ist der langjährige Zuchtleiter und Geschäftsführer des LSV, Dr. Hans-Jörg Rösler, aus dem Dienst ausgeschieden.

Er werde sich künftig stärker seinen Aufgaben als Abteilungsleiter und stellvertretender Geschäftsführer des Landeskontrollverbandes für Leistungs- und Qualitätsprüfung (LKV) Sachsen-Anhalt widmen, erklärte Rösler auf Nachfrage gegenüber der Bauernzeitung.

Die Geschäftsführung des Landesschafzuchtverbandes hat zum 1. Januar 2020 Elisabeth Baurichter übernommen. Seit Jahresbeginn trägt darüber hinaus Christoph-Johannes Ingelmann die Verantwortung für die Zucht im Verband, teilte der Landesschafzuchtverband mit.

Weitere Infos: www.lsv-st.de/landesschafzuchtverband/

Lesen Sie auch

Grüne zuständig für Tierschutz

Zur Bildung der thüringischen Landesregierung ist der Streit um die Ressortverteilung beigelegt. Das Agrarministerium wird weiterhin von den Linken geführt. Dafür erhalten die Grünen die Verantwortung für den Verbraucherschutz.

Am späten Dienstagabend haben sich die rot-rot-grünen Parteienvertreter auf die Verteilung und den Zuschnitt der Thüringer Ministerien geeinigt. Danach verbleibt die Zuständigkeit für die Landwirtschaft bei den Linken. Die Grünen hatten Ansprüche auf das Agrarressort angemeldet, was zu Streit im Dreierbündnis geführt hatte.

Verbraucherschutz geht an die Grünen

Als Kompromiss wird der Verbraucherschutz aus dem Sozialministerium (Linke) herausgelöst und Teil des von den Grünen geführten Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz. Damit gehen nicht nur die Zuständigkeiten für den technischen Verbraucherschutz, sondern auch für die Lebensmittelüberwachung, den Tierschutz, Tierarzneimittel und den Tierseuchenschutz ans Umweltministerium. Ihm obliegt damit in Zukunft zudem die Fachaufsicht über die Veterinärämter der Landkreise.

Rot-Rot-Grün beabsichtigt, die 2014 geschlossene Koalition in einer Minderheitsregierung fortzuführen. Anfang Februar will sich Ministerpräsident Bodo Ramelow im Landtag zur Wiederwahl stellen. fh