Die einen sagen, neue Züchtungstechniken würden gebraucht, damit Landwirtschaft nachhaltiger wird – andere halten sie für überflüssig. Beim Zukunftskongress Farm & Food trafen Pro und Contra aufeinander.

Von Ralf Stephan

Pro: Züchtung wird schneller und flexibler

Der Vorteil der neuen molekularbiologischen Verfahren besteht darin, dass sie sehr effizient und präzise sind. Das Genome Editing kann uns helfen, den langen Prozess der Pflanzenzüchtung zu verkürzen. Bisher dauert es sechs bis acht Jahre, bevor wir Züchter Lösungen für die Probleme in der Landwirtschaft haben. Wir sparen aber nicht nur Zeit, sondern auch andere Ressourcen. In der klassischen Züchtung selektieren wir in der Regel über sieben Generationen aus 10.000 Pflanzen die gewünschten Merkmale. Mithilfe des Genome Editing genügen uns zwei Generationen und 20 bis 50 Pflanzen. Züchtung kann dank des Genome Editing also flexibler auf Herausforderungen reagieren, die sich aus den klimatischen oder auch politischen Einflüssen auf die Landwirtschaft ergeben. Überdies benötigen wir weniger Ressourcen in Form von Zeit, Material und Energie. Mit den neuen Verfahren können wir gezielter und schneller qualitative Merkmale von Pflanzen verbessern. Das betrifft bestimmte Resistenzen oder – mit Blick auf die Ansprüche von Verbrauchern – Inhaltstoffe wie die Zusammensetzung von Ölen.

Genome Editing ist eine Sammelbezeichnung für neue molekularbiologische Verfahren, mit denen gezielt Mutationen in ganz bestimmten Abschnitten der DNA herbeigeführt werden. In Nordamerika sind eine Soja- und eine Rapssorte bereits auf dem Markt.

Nicht zuletzt wird es leichter, Wildgene einzukreuzen. Wir kommen in die Lage, den vorhandenen Genpool schneller als bisher zu verbreitern. Die neuen Möglichkeiten ändern nichts an unseren Züchtungszielen. Pilz- und Virusresistenzen bleiben im Mittelpunkt. Sie tragen letztendlich dazu bei, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Trotz der neuen Chancen wird das Genome Editing nur eine Methode unter vielen bleiben. Sie erfordert zum einen noch viel Forschungsarbeit. Zum anderen können andere Methoden bei bestimmten Aufgaben nach wie vor sinnvoller sein. Es ist nicht die Rettung per se und wird uns auch nicht alle Probleme lösen. Unser Unternehmen wird, da bin ich mir sicher, immer auch klassisch kreuzen.

Contra: Risiken ähnlich wie bei Gentechnik

Selbst wenn man akzeptiert, dass sich Crispr/Cas und andere molekulare Verfahren von der Klassischen Gentechnik unterscheiden – die Risiken sind ähnlich. Kommen sie zum Zuge, wird das ohenhin schon angegriffene Vertrauen der Verbraucher in die Lebensmittel- und Landwirtschaft noch weiter geschwächt. Man muss sich vor Augen halten, dass die Wirkmechanismen noch lange nicht durchschaut sind. Zu befürchten ist außerdem, dass die Sortensouveränität der Landwirte weiter eingeschränkt wird, weil die Produkte mit Patenten geschützt wären. Außer Frage steht jedoch, dass sich die Landwirtschaft ändern muss. Der Trend geht zu einer deutlich ökologischeren Landwirtschaft, die innovativ, intelligent und ressourcensparend arbeitet. Die Frage ist: Unterstützen die neuen Züchtungstechniken diese Ziele tatsächlich? Wenn ich einen Hammer habe, sieht für mich jedes Problem aus wie ein Nagel.

Es mag ja sein, dass bestimmte Resistenzen auch schneller in die Pflanzen gezüchtet werden können. Niemand weiß jedoch, wie lange sie halten. Ich hoffe, dass sich die Forschung nicht auf diese Sichtweise festlegt, denn es gibt viele Alternativen, vorhandene Gene neu zu kombinieren. Zahllose Wildgene sind noch ungenutzt. Die Lösung für die Landwirte kann nicht darin bestehen, eine gegen Insekten resistente Pflanze zu konstruieren, weil das bisher eingesetzte Insektizid seine Zulassung verloren hat. Vielmehr sind die Anbauverfahren so zu gestalten, dass unerwünschte Insekten keine Vermehrungsgrundlagen finden. Schon gar nicht kann Genome Editing die Lösung für die Anpassung an Klimaextreme liefern. Schließlich ist jedes Jahr anders. Ob es trocken wird oder nass, weiß man bei der Anbauplanung nicht. Schon das spricht dafür, statt auf noch ausgeprägtere Spezialisten eher auf Vielfaltssorten zu setzen.

Dr. Nießen und Prof. Backes diskutierten gemeinsam in einer Farm & Food-Podiumsrunde zum Thema Biotechnologie.

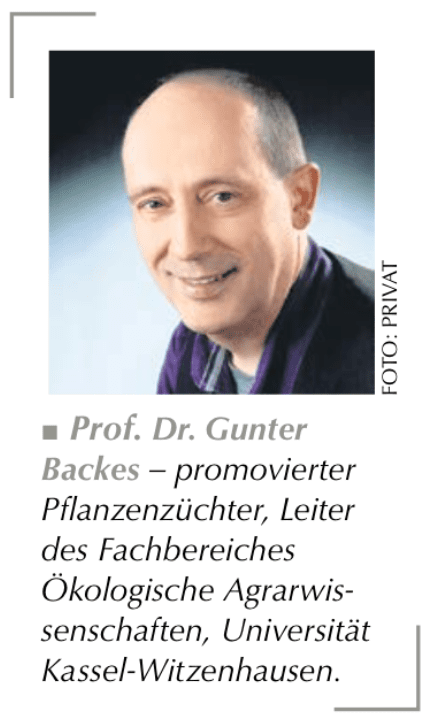

Farm and Food 4.0

Obwohl immer mehr sensorgestützte Messsysteme zur Online-Bestimmung von Gülle-Inhaltsstoffen verfügbar sind, gilt die chemische Analyse als Referenz. Doch welche Methode ist genauer?

Von Dr. Frank Voll (DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel)

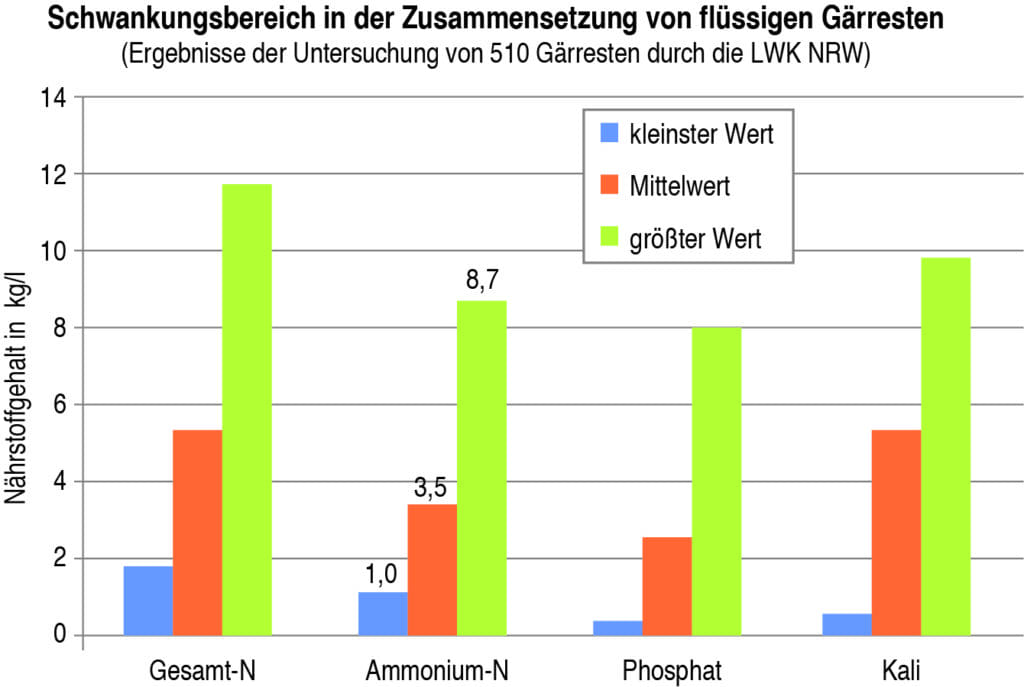

Für die Erfassung und Dokumentation der ausgebrachten Nährstoffe konnten die Nährstoffgehalte bisher entweder aus Standardtabellen übernommen oder im Labor (nass-)chemisch ermittelt werden. Die Tabellenwerte gelten aber inzwischen als überarbeitungswürdig, da sie in der Regel die hohe Varianz der Nährstoffzusammensetzung auf den Betrieben nicht mehr abbilden. Auf der Ebene der Einzelprobe gilt die Laboranalyse als wissenschaftliche Referenz zur Bestimmung der Nährstoffgehalte.

Viele Fehlerquellen

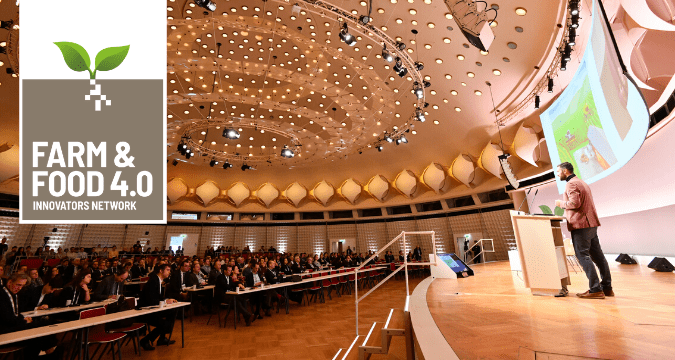

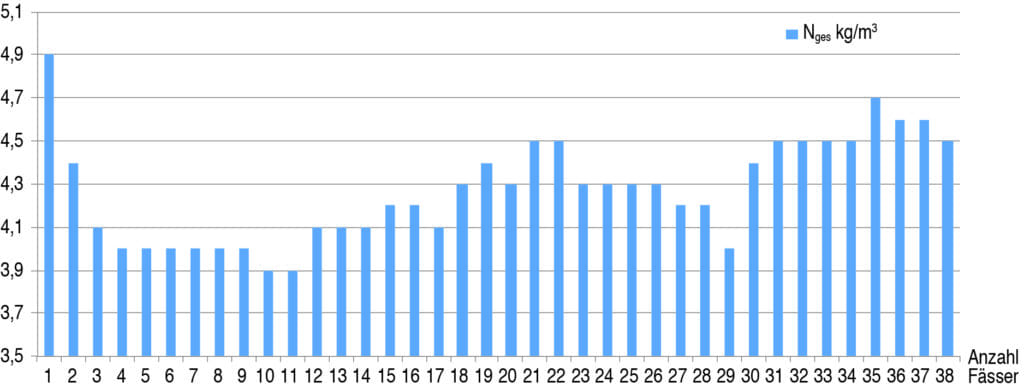

Betrachtet man jedoch den gesamten Prozess von der Probennahme bis zum Analyseergebnis (Abbildung 1) kann der dabei entstehende, zufällige Fehler große Abweichungen vom tatsächlichen Nährstoffgehalt verursachen. Um dem entgegenzuwirken, geben die Bundesländer Empfehlungen für die Vorgehensweise bei der Entnahme von Gülleproben. Üblicherweise werden zufällige Einzelproben am Vorratsbehälter entnommen und zu einer Mischprobe zusammengeführt. Diese Mischprobe wird dann in ein Transportgefäß umgefüllt und oft mit Zeitverzug an ein Labor geschickt.

Nach der Untersuchung der Probe im Labor, die mit verschiedenen Methoden erfolgen kann, werden die Ergebnisse zeitversetzt an den Landwirt gegeben, der den Laborbericht dann vor allem für seine Dokumentation nutzen kann. Wie intensiv Gülle oder Gärreste vor der Probennahme aufgerührt wurde und wie somit die Zusammensetzung der Einzelproben aussieht (Abbildungen 2 und 3), welche Nährstoffverluste von der Probennahme bis zur Analyse im Labor auftreten und ob verschiedene Labore mit verschiedenen Probenaufarbeitungs- und Analysemethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, bleibt dabei allerdings offen. Hinzu kommt, dass die gesetzlich geforderte Analyse vor Ausbringung aufgrund der langen Zeitdauer kaum zu leisten ist. In Summe betrachtet werden die aktuell eingesetzten Verfahren zur Nährstofferfassung und -dokumentation daher den Anforderungen aus der Verordnung oft nur noch unzureichend gerecht.

Online-Analysen

Seit Kurzem sind neue Technologien auf dem Markt verfügbar, die Messungen der Nährstoffgehalte von flüssigen Wirtschaftsdüngern während der Befüllung oder der Ausbringung ermöglichen. Auch wenn zur Agritechnica erstmals ein auf NMR (Nuclear Magnetic Resonance, Kernspinresonanz) basiertes System vorgestellt wurde, sind in erster Linie Systeme auf dem Markt, die eine kontinuierliche Bestimmung von Inhaltsstoffen an vorbeiströmenden Gütern über Nah-Infrarot-Sensoren (NIR-Sensoren bzw. NIRS) durchführen. NIRS haben sich als System inzwischen sowohl in der Laboranalytik als auch im industriellen Umfeld etabliert, z. B. auf Förderbändern oder in Rohrleitungen.

Auch im Agrarbereich wird NIRS seit vielen Jahren routinemäßig eingesetzt, ob bei der stationären Bestimmung von Inhaltsstoffen in Ernteprodukten und Futtermitteln im Labor oder bei der mobilen Feuchtebestimmung von Erntegütern am Feldhäcksler. Der Einsatz der NIRS-Technologie ermöglicht es nun auch, die Inhaltsstoffe von flüssigen Wirtschaftsdüngern am Ort des Geschehens und mit einer Genauigkeit zu messen, die – zumindest über den Gesamtprozess der Inhaltsstoffbestimmung von der Probennahme bis zum Laborergebnis betrachtet – das bisherige Methodenspektrum erweitert und zu einer Reduzierung der Messungenauigkeiten beitragen kann.

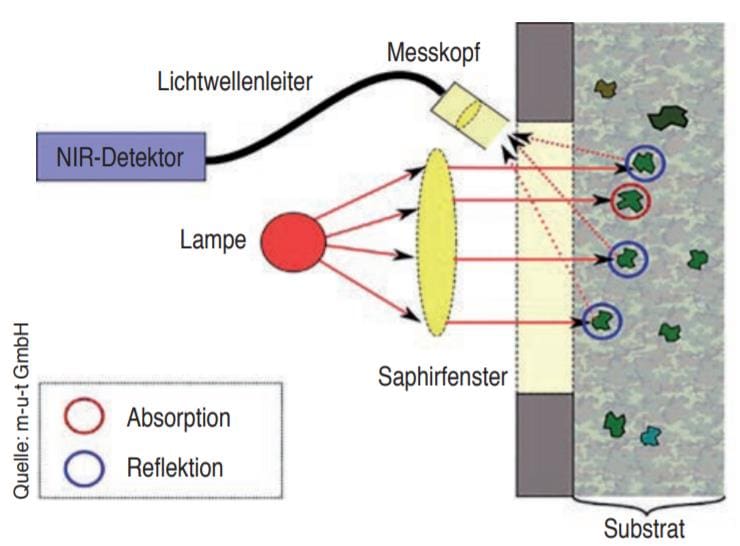

Methodisch bedeutet Spektrometrie, dass einem Stoff beziehungsweise seinen chemischen Bindungen Energie beispielsweise aus dem Nah-Infrarot-Bereich zugeführt wird und dieses teilweise absorbiert und wieder abgestrahlt sowie teilweise reflektiert wird. Dadurch entsteht eine messbare Farbverschiebung zwischen dem eingestrahlten und reflektierten beziehungsweise wieder emittierten Licht. Die Auswahl der entsprechenden Filter und die mathematischen Algorithmen bestimmen dabei die Möglichkeiten der überwachten Parameter. Die Funktion eines NIR-Sensorsystems ist in Abbildung 4 dargestellt.

Das vorbeiströmende Gut ist vom eigentlichen Sensor durch ein NIR-durchlässiges Saphirglas getrennt. Das Gut wird mit einer NIR-Lichtquelle mit Nahinfrarotlicht mit bekanntem Spektrum bestrahlt und das reflektierte bzw. re-emittierte Lichtspektrum des Guts detektiert. Über eine Auswerteeinheit werden die Messdaten aufbereitet und im Microcomputer mithilfe entsprechender, für die zu bestimmenden Kenngrößen hinterlegten Kalibrierkurven in die richtigen Einheiten und Zahlenwerte überführt bzw. umgerechnet.

Die Sensoren können für den Einsatz in Gülle in das vorhandene Rohrsystem nahezu jeder Behälterentnahmestelle, Pumpstation oder auch jedes Gülletankwagens bzw. Transport-Lkw eingebaut werden. Der Messvorgang erfolgt kontinuierlich an dem vorbeiströmenden Wirtschaftsdünger. Im Messmodus werden Messwerte im Sekundentakt ausgegeben. Je nach Bedarf können die aktuellen Werte in Echtzeit oder Mittelwerte für anwenderbestimmte Zeitintervalle angezeigt und dokumentiert werden. Die Kenntnis der aktuellen Nährstoffgehalte beim Ausbringen der Gülle schafft zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Anpassung von Volumenstrom oder die Vorfahrtsgeschwindigkeit oder auch das Beimengen limitierter Nährstoffe aus separaten Tanks. In Kombination mit GPS-Systemen und Applikationskarten werden somit punktgenaue Nährstofffrachten planbar und realisierbar.

Prüfverfahren entwickelt

Zur Bestimmung der Messgenauigkeit der NIR-Sensoren werden je Wirtschaftsdüngerart fünf einzelne, möglichst unterschiedliche Güllen auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben gemessen und beprobt. Hierfür wird aus dem zuvor aufgerührten Güllelager jeweils eine Teilmenge von 3 bis 5 m3 in einen Zwischentank gepumpt. Dort verbaut sind eine Pumpe und ein praxisübliches Rohrleitungssystem mit einem oder mehreren zu prüfenden Sensoren, ein Durchflussmengenmesser zur Kontrolle der Fließgeschwindigkeiten sowie ein Bypass zur Probenentnahme.

Nach einer Vorlaufphase zur intensiven Homogenisierung werden die von den Sensoren für diese Fracht ermittelten Sensorwerte erfasst und bei Aufrechterhaltung des geschlossenen Kreislaufs Proben über den Bypass genommen. Die Proben werden gekennzeichnet und sofort für die Zwischenlagerung tiefgefroren. Von jeder Gülle werden auf diese Weise mindestens 15 Teilproben hergestellt. Anschließend werden von jeder Gülle jeweils drei Teilproben anonymisiert und – ohne dass sie auftauen – an fünf fachkompetente Labore geschickt und mit anerkannten, vorzugsweise nasschemischen Verfahren analysiert. Aus diesen fünfzehn Einzelergebnissen je Gülle und Inhaltsstoff wird ein Labormittelwert berechnet, der dann als Referenzwert zur Bewertung der Sensoren herangezogen wird.

Die Systeme verglichen

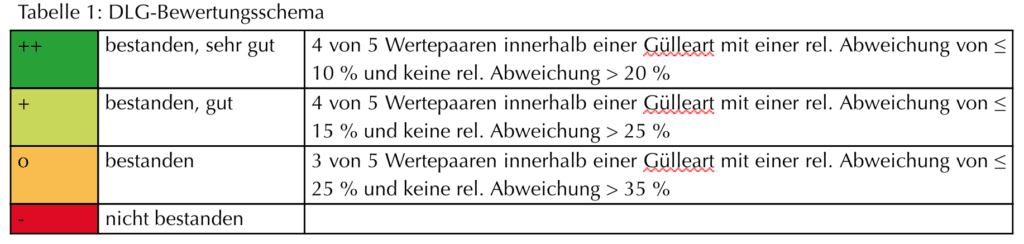

Liegt die Vergleichbarkeit zwischen dem Labormittelwert und dem Sensorwert innerhalb einer zulässigen Toleranz, spricht die DLG spezifisch für Gülleart und Nährstoff(e) eine DLG-Anerkennung aus. Mindestens müssen aber die Anforderungen für die Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts erfüllt werden (Tabelle 1). Während der Vorteil der sensorgestützten Online-Messung in der Häufigkeit der Messungen, im geringen Aufwand und vor allem auch in der sofortigen Verfügbarkeit und Dokumentation der Ergebnisse vor Ort zu finden ist, liegen die Vorteile der bisherigen Laboranalyse in der Rechtssicherheit, denn bisher erkennen nur Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen NIR-Sensorwerte für die Dokumentation an. Zu berücksichtigen ist, dass optische Messtechnik, also auch die NIR-Spektrometrie, eine Sekundärmethode darstellt, die eine andere Analysetechnik als Referenz-/Primärmethode voraussetzt.

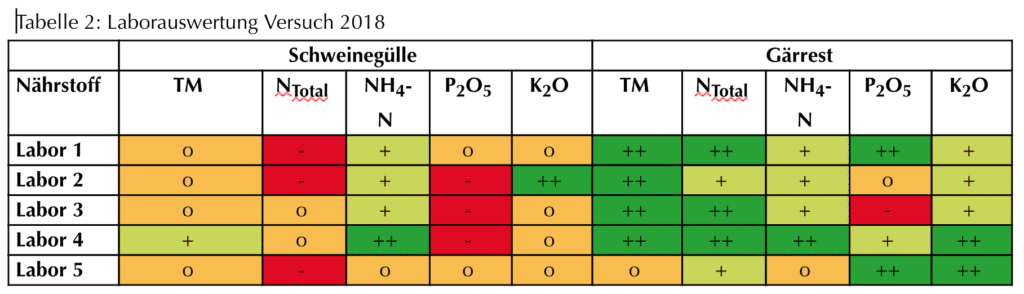

Die Präzision der Sensorergebnisse hängt also auch von der Genauigkeit der Referenzmethode und der Eignung der hinterlegten Kalibrierkurven und -modelle ab. Im Rahmen der Entwicklung des DLG-Prüfrahmens für NIR-Sensoren im Gülleeinsatz wurden vom DLG-Testzentrum und nach den Vorgaben der zuständigen, unabhängigen Prüfungskommission umfangreiche Betrachtungen von Messgenauigkeit und Messunsicherheit der marktverfügbaren Verfahren durchgeführt. Hier zeigten ringversuchsähnliche Untersuchungen, dass trotz extrem sensiblen Umgangs mit den Gülleproben (intensivste Homogenisierung, Tiefkühllagerung und Tiefkühltransport der Proben zu den Laboren) und vorgegebenen Analysemethoden (amtlich zugelassene, vorzugsweise nasschemische Verfahren) nicht unbeträchtliche Schwankungen auch in den Ergebnissen der verschiedenen beteiligten, fachkompetenten und akkreditierten Labore auftreten können.

Hinzu kommt die bereits oben beschriebene Messunsicherheit durch Fehler bei der Probennahme und der Probenhandhabung auf dem Weg ins Labor. Aus dem Vergleich aller Laborergebnisse und unter Berücksichtigung aller prozessbedingten Fehlermöglichkeiten hat die DLG-Prüfungskommission ein darauf abgestimmtes Bewertungsschema erarbeitet (Tabelle 1). Dieses beinhaltet trotz der darin eingeräumten, zulässigen Toleranzen anspruchsvolle Anforderungen, die den heutigen Stand der Technik, aber auch die Messunsicherheiten bei den derzeit üblichen Verfahren berücksichtigt. Wie passend das Bewertungsschema für die aktuellen Anforderungen ist, zeigt die Tatsache, dass auch nicht immer jedes in den DLG-Versuchen beauftragte, akkreditierte Labor für jeden Inhaltsstoff in den unterschiedlichen Güllearten die DLG-Prüfung für mobile Online-Sensoren bestanden hätte (Tabelle 2).

In Summe betrachtet lässt sich aufgrund der vielfach durchgeführten DLG-Vergleichsmessungen sagen, dass unter Berücksichtigung der Prozesskette die Bestimmung von Gülleinhaltsstoffen mittels Online-Sensorik auf gleicher Ebene mit der (nass-)chemischen Labor-Referenzmethode steht. Tatsächlich konnten mit der Sekundärmethode in Einzelfällen sogar Schwächen des Referenzverfahrens aufgedeckt werden. Trotzdem bleibt die Weiterentwicklung der Kalibrierkurven eine große Herausforderung für die Sensorhersteller. Wegen der Vielfalt an verschiedenen flüssigen Wirtschaftsdüngern ist nicht jedes System für alle Anwendungen geeignet. Vor diesem Hintergrund muss der Landwirt oder Lohnunternehmer als Anwender – auch bei rechtlicher Anerkennung der Methode – sich im Vorfeld immer darüber informieren, ob seine Technik den aktuellen Einsatzbereich auch tatsächlich abdeckt.

Eine Bewertung

Über den Einsatz von NIR-Sensoren zur Bestimmung der Inhaltsstoffe von Wirtschaftsdüngern steht der Praxis ein System zur Verfügung, das – über die gesamte Prozesskette betrachtet – der herkömmlichen Vorgehensweise mit Probennahme am Güllelager, Probenversand und Laboranalyse mindestens ebenbürtig ist. Mit NMR-Sensoren steht ein weiteres System „in den Startlöchern“. Die großen Vorteile der Sensortechnologie liegen in der sofortigen Verfügbarkeit der Messwerte, der hohen Anzahl an Messwerten und der darüber realistischeren Abbildung der tatsächlichen Nährstofffrachten einer Fuhre.

Wird die Dokumentation der Gülle- und Gärreste-Inhaltsstoffe über eine entsprechende Sensorik gesetzlich anerkannt, wie dies in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bereits der Fall ist, wird das System gerade im hochprofessionellen, das heißt auch im überbetrieblichen Einsatz und/oder bei einer Verbringung von Güllen aus viehstarken in viehschwache Regionen entscheidende Impulse setzen. Die aktuellen Vorschriften in der DüV (2017) fordern, dass die Gehalte an Gesamtsticksoff, verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Gesamtphosphat vor dem Aufbringen bekannt sind oder ermittelt wurden (§ 3, Abs. 4). Zulässig sind hierbei die Verwendung von Einzelergebnissen aus Laboranalysen oder das Ansetzen von Tabellenwerten.

Gerade vor diesem Hintergrund spricht aus fachlicher Sicht vieles für die Zulassung von geprüften Sensorsystemen als anerkannte Methode für Dokumentationszwecke in der Düngeverordnung. Denn diese tragen den hohen Schwankungen der Nährstoffgehalte deutlich mehr Rechnung, als wenn die erhobenen und dokumentierten Daten auf nur einer Probennahme pro Betrieb oder gar auf Tabellenwerten basieren. Darüber hinaus ermöglichen solche Sensorsysteme eine konkrete und feinstrukturierte räumliche Zuordnung der ausgebrachten Nährstofffrachten, also eine echte Nährstoffbilanzierung auf einzelnen Schlägen bis hin zu einer Applikationskarte.

FAZIT: Es ist zu erwarten, dass die Online-Sensormessungen durch die Weiterentwicklung der Kalibriermodelle weiter verbessert werden. Die nasschemische Laboranalyse verliert hierdurch aber nicht an Bedeutung, denn sie ist als Referenzmethode für die Entwicklung von Kalibriermodellen und für die Prüfung der Funktionalität von Online-Sensoren auch in Zukunft unabdingbar.

Das DLG-Kompakt zum Thema kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.

Auch interessant:

Im Januar geht es auf vielen Betrieben ruhiger zu. Doch nicht auf dem Agrarbetrieb Groß Grenz. Zäune reparieren, Landtechnik instand setzen und das neue System zur Tiererkennung im Melkstand einführen, stehen auf dem Programm.

Auf dem Hof des Agrarbetriebs Groß Grenz in Benitz bei Rostock ist es an diesem Mittwochnachmittag still. Kein Laut dringt aus den Milchviehställen, kein Motorengeräusch ist auf dem Betriebshof zu hören. „Von Ruhe kann aber keine Rede sein“, stellt Geschäftsführerin Dr. Kathrin Naumann klar. „Wir haben gut zu tun.“

Gerade wurde in der Milchviehhaltung ein neues Tiererkennungssystem eingeführt. 450 Kühe haben moderne Transponder erhalten. Der Rechner, der die Daten erfasst, wurde ebenfalls ausgetauscht. In der Einlaufphase zeigt sich das neue System aber tückisch. „Von der einen Melkstandseite funktioniert die Datenübertragung einwandfrei. Auf der anderen Seite steckt noch der Wurm drin. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass das System in den nächsten Tagen läuft“, sagt Naumann.

Agrarbetrieb Groß Grenz

Der Praxispartner der Bauernzeitung in Mecklenburg-Vorpommern

Mit seiner Schweinehaltung hat der Betrieb zuletzt gutes Geld verdient. Jetzt sind die Preise auf 1,82 €/kg Schlachtgewicht gefallen. „Damit können wir noch leben“, sagt Naumann. Immer beunruhigender werden aber die Meldungen über die Afrikanische Schweinepest. „Die Seuche rückt immer näher“, so Naumann besorgt. Der Betrieb hat alle erdenklichen Schutz- und Versicherungsmaßnahmen ergriffen. Dennoch bleiben Fragen offen. „Dürfen gesunde Schweine aus Mecklenburg-Vorpommern zum Schlachthof nach Weißenfels durch ASP-gesperrtes Gebiet transportiert werden?“ Wie sieht es mit Entschädigungsleistungen aus, wenn Verluste eintreten, der Betrieb aber nicht im gesperrten Gebiet liegt?“, fragt Naumann.

Unterdessen läuft im Betrieb das alljährliche Winterreparaturprogramm. Weidezäune werden kontrolliert und repariert. Fachmonteure vom regionalen Land- maschinenhändler haben die Technik gecheckt und Reparaturlisten geschrieben. „Wir haben geschaut, was wir allein machen können. Das wird jetzt abgearbeitet“, so Naumann.

In den kommenden Tagen soll die erste Gülle ausgebracht werden. „Dank des neuen Güllebehälters mit 5.000 m3 Lagerkapazität ist die Situation entspannter als in den Jahren zuvor. „Die Entscheidung, zu investieren, war uns nicht leicht gefallen. Sie war aber richtig“, sagt Kathrin Naumann.

Luisenhof Milchmanufaktur: Veltener DreierleiWer in einen Markt einsteigen will, muss diesen ausspionieren wie 007 das gegnerische Böse. Die Luisenhof Milchmanufaktur nahe Berlin hat es getan. Gründlich. Nun mischt sie mit in dem noch ausbaufähigen Biosegment: mit Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch pur oder veredelt.

Von Jutta Heise

Sicherheit zuerst: Die Luisenhof Milchmanufaktur in Velten hat gerade die IFS-Zertifizierung, einen für alle im Lebensmitteleinzelhandel gelisteten Unternehmen bindenden Lebensmittel- und Produktstandard, bestanden. In der obersten Kategorie! Das heißt, man ist besonders penibel: Sind doch in einer Molkerei neben erwünschten auch unerwünschte Mikroorganismen zugange, die weitgehend ausgeschaltet werden müssen. Also Kleingepäck, selbst den winzigsten Ohrschmuck in der Umkleide zurücklassen, Schutzkleidung anziehen, die Hygieneschleuse passieren und Hände desinfizieren. Erst dann öffnet sich die Tür zu den Produktionshallen.

Milchmanufaktur mit geschlossenem System

Auch wenn einem das Innere einer Molkerei nicht mehr ganz fremd ist – ein wenig geisterhaft mutet es immer wieder an, dieses geschlossene System von Rohren, Leitungen, Pumpen, Elevatoren, das lediglich durch einen gewissen Geräuschpegel Betriebsamkeit erkennen lässt. Nur hier und da gewähren Glasscheiben einen kleinen Einblick, was gerade wo geschieht. Alle Prozesse, so hören wir von Käsereimeister Michael Kuper, werden hochmodern von einer Schaltwarte aus computergesteuert überwacht.

Gerade werden 15.000 Liter Rohmilch, der Inhalt eines einzigen Milchtanks, aus Gründen der Haltbarkeit pasteurisiert, ergo auf 74,5 Grad erhitzt. In einem Ernstfall, also würde die Temperatur unter 72,5 Grad sinken, stoppt die Anlage, bam! im Bruchteil einer Sekunde, die Milch wird aus dem System gepumpt und – Reset, alles auf Anfang! Aber die vier Screens zeigen keinerlei Auffälligkeiten.

Knapp zehn Kilometer vom nördlichen Berliner Stadtrand entfernt ist dies ein idealer Standort für die jüngste Molkerei Brandenburgs. Im Januar 2019 wurde sie eröffnet, mit einem Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro, bei 25 Prozent Wirtschaftsförderung durch das Land. Nach neun Monaten Bauzeit. Eine, man kennt andere Fälle, kurze Frist. Für Geschäftsführer Hubert Böhmann hätte es noch schneller laufen können – der Seniorchef neigt zum Perfektionisten. Aber die deutsche Gründlichkeit, hier und da ein Stolperstein …

Lesen Sie die ganze Reportage in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

Politisch peinlich, wirtschaftlich fatal

Am Freitag vor einer Woche machte eine Meldung die Runde. Zwischen den Zeilen einer Pressemitteilung aus Thüringen war zu lesen: Die EU-Kommission lehnt den Vorschlag der Bundesregierung zur verschärften Düngeverordnung ab.

Ein Kommentar von Ralf Stephan

Auf meinem Computer gibt es einen Ordner für Meldungen, von denen ich zum Zeitpunkt des Abspeicherns meinte, die müssten unbedingt in die nächste Zeitung. Eine davon stammt aus der vorigen Woche und trägt die Überschrift „DBV-Präsidium fordert grundsätzliche Korrekturen an der Düngeverordnung“. Den Weg in die vor Ihnen liegende Ausgabe hat sie dann doch nicht gefunden. Das lag an einer anderen Meldung, die viele überraschte und das Thema Düngerecht in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Berlins Zeugnis steht zwischen den Zeilen

Die Dinge wendeten sich am Freitagnachmittag. Die meisten Redaktionen tickten schon im Wochenendmodus. In unserer Thüringer Landesredaktion ging eine Pressemitteilung aus dem Erfurter Landwirtschaftsministerium ein – so formuliert, dass ihr Inhalt nicht gleich ins Auge sprang. Nach ein paar Telefonaten und Netzwerk-Abfragen per Messengerdienst war klar: Die mit Spannung erwartete Antwort der Europäischen Kommission auf die Vorschläge der Bundesregierung zur Verschärfung der Düngeverordnung liegt vor. Und sie fällt so ganz anders aus als es sich die Betroffenen erhofft hatten: Brüssel reichen die deutschen Pläne bei Weitem nicht aus, und es pocht auf Nachbesserung – ultimativ.

Kommission mit roten Gebieten nicht zufrieden

Was wir seitdem an Details in Erfahrung bringen konnten, lesen Sie hier auf unserer Website. Wer uns in den sozialen Netzwerken folgt oder regelmäßig auf unsere neue Webseite schaut, kennt einen Teil davon bereits. Die ersten Informationen haben wir noch am Freitagabend online gestellt. An den Zugriffszahlen konnten wir ablesen, wie sehr die Nachricht einschlug. Aus triftigen Gründen. Denn die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass ihr ausgerechnet die Ausweisung der umstrittenen roten Gebiete nicht weit genug geht. Ausnahmen auf diesen Flächen will sie gar nicht akzeptieren. Und nicht zuletzt verlangt Brüssel jetzt, dass für Phosphatbelastungen ähnliche Kulissen angelegt werden wie beim Nitrat.

Die Aufregung ist riesig. Nicht nur unter Landwirten, die sich Hoffnung machten, dass sich hier oder dort doch noch eine vernünftigere Lösung finden lässt. Dafür dürfte nun kaum noch Spielraum vorhanden sein. Ein Grund, warum die eingangs erwähnte Meldung so schnell als überholt erscheint. Die Aufregung ist aber auch in den Ländern und bei jenen Behörden groß, die sich nun noch einmal die Grenzen der roten Gebiete vornehmen müssen.

Ob es am Ende dazu führt, dass die auflagenbewehrten Flächen insgesamt größer werden, bleibt erst einmal abzuwarten. Nicht ausgeschlossen, dass es unter den Betrieben Gewinner gibt, die entlastet werden. Auf jeden Fall aber wird es Verlierer geben: Betriebe, deren Flächen an roten Messstellen liegen, die nach gründlicher Risikoabwägung aber bisher nicht mit einem roten Gebiet belegt worden sind.

Trifft Brüssel oder Berlin die Schuld?

Man kann Brüssel vorwerfen, dass es sich das alles zu einfach macht. Andererseits leuchtet es auf den ersten Blick auch aus der Nähe nicht ein, warum ein Drittel der roten Messstellen nicht mit einem roten Gebiet umgeben wird. Wenn dafür Zuständigkeitsprobleme über Ländergrenzen hinweg verantwortlich sind, darf man wohl kein Verständnis erwarten. Wo es aber fachliche Gründe gibt, die für ein vernachlässigbares Risiko sprechen, wäre die Neueinstufung unnötig und für die betroffenen Betriebe fatal.

Vor allem jedoch stellt sich dann die Frage, warum es den nun wirklich nicht an Personalmangel leidenden Bundesministerien für Umwelt und für Landwirtschaft in all den Jahren nicht gelungen ist, diese fachlichen Gründe in Brüssel verständlich darzulegen. Was am Freitag bekannt wurde, ist eine politische Pleite, eine Peinlichkeit ersten Grades. Wirtschaftlich ausbaden müssen sie am Ende aber nur die Bauern.

Aus für die MilcherzeugungThüringens Bauernpräsident Dr. Klaus Wagner kündigt gegenüber der Bauernzeitung an, dass sein Betrieb, die Universal-Agrar GmbH, die Milchproduktion einstellt.

Mit der Universal-Agrar GmbH in Erfurt-Mittelhausen gibt der letzte Milchviehbetrieb in Erfurt und seinen eingemeindeten Dörfern die Milchproduktion auf.

Dr. Klaus Wagner, Geschäftsführer des Unternehmens und im Ehrenamt Präsident des Thüringer Bauernverbandes (TBV), begründet in der Bauernzeitung den „enorm schmerzlichen“ Schritt mit der wirtschaftlichen Situation.

Ausgebremste Investitionspläne in einem raumgreifenden städtischen Umfeld, vergangene Milchpreiskrisen, Futterknappheit aufgrund von Dürren sowie die Abwägung von Chancen und Risiken hätten „aus kaufmännischer Sicht keinen anderen Weg“ erlaubt, begründet Wagner den Ausstieg seines Betriebs aus der Milcherzeugung.

Bauernpräsident Wagner: Zwang zum erfolgreichen Wirtschaften

Jeder Standort und Betrieb sei natürlich anders. Der Zwang, erfolgreich zu wirtschaften, gelte aber für alle Landwirte. „Will man Tierhaltung in Deutschland erhalten, müssen diese wirtschaftlichen Zwänge verstanden werden.“ Die Rahmenbedingungen trügen dazu bei, dass Tierhaltung in Deutschland drohe verloren zu gehen.

Im Jahr 2019 ging die Milcherzeugung in Thüringen weiter zurück. Die Zahl der Kühe rutschte erstmals unter die Marke von 100.000 Tieren. Aktuell melken noch rund 290 Milchviehbetriebe 97.000 Kühe. fh

Einen ausführlichen Bericht zum Ausstieg der Universal-Agrar GmbH aus der Milcherzeugung gibt es in der Bauernzeitung 5/2020, Süd-Ausgabe, auf Seite 13.

Reaktionen auf die „Bauernmilliarde“

Die Große Koalition hat den Landwirten eine Milliarde Euro an Unterstützung für die Umsetzung der verschärften Düngeverordnung zugesagt. Doch dieser Beschluss stößt vielfach auf Kritik. Landwirte, Verbände und Politik reagieren prompt.

Landwirte sollen mit einer Milliarde Euro bei der Umsetzung der Düngeverordnung unterstützt werden. In weiten Kreisen der Landwirtschaft sind damit aber nicht einverstanden.

LsV Deutschland: Milliarde? Nein Danke! Anständige Agrarpolitik? Ja bitte!

In einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag hat sich „Land schafft Verbindung Deutschland“ (LsV Deutschland) ebenfalls zu der zugesagten Milliarde der Bundesregierung geäußert. Die Sprecher von LsV Deutschland, Sebastian Dickow und Dirk Andresen „sehen es positiv dass man auch in der großen Koalition nun endlich erkennt dass die Umsetzung der Düngeverordnung nicht ohne Unterstützung der Landwirte möglich ist.“

Doch aus ihrer Sicht wird auch „versucht zu vertuschen, dass man bisher nicht in der Lage war eine vernünftige Düngemittelverordnung auf den Weg zu bringen. Hier sollen Fehler der Politik und der Verwaltung aus der Vergangenheit vertuscht werden und mit einem Trostpflaster behandelt werden.“

„Wir Landwirte von Land schafft Verbindung Deutschland wollen diese „Bauernmilliarde“ indieser Form ausdrücklich nicht!“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Lesen Sie mehr zur „Bauernmilliarde“

Düngeverordnung: Bund will eine Milliarde Euro bereitstellen

LsV MV: Wir erwarten ein repräsentatives Messnetz

„Wenn die Bundesregierung meint, sie könnte die Landwirte mit der Ausschüttung neuer Subventionen ruhigstellen, hat sie die Forderungen der Landwirte in den letzten Wochen offenbar nicht richtig verstanden. Nicht mehr Geld, sondern ein repräsentatives Nitrat-Messstellennetz erwarten die Landwirte!“, heißt es in einem Statement von Land schafft Verbindung MV (LsV MV) zur „Bauernmilliarde“.

Landwirte sind sich bewusst, dass sie beim Grundwasserschutz in der Verantwortung stehen. „Wir sind bereit, an der Lösung mitzuwirken. Lösungen schafft man aber nur mit einer exakten Ursachenanalyse und mit gezielten Maßnahmen, um die Probleme an den jeweiligen Messstellen vor Ort abzustellen“, stellt die Initiative klar.

TBV: Keine Lösung für fachliche Mängel der DüVo

Für den Thüringer Bauernverband (TBV) ist die gestrige Entscheidung des Koalitionsschusses keine Lösung für die Probleme, die durch Verschärfungen in der Düngeverordnung für die Landwirte entstehen. „Diese Probleme sind nicht durch Geld zu lösen. Hier bestehen fachliche Defizite, die behoben werden müssen“, sagt TBV-Präsident Dr. Klaus Wagner in einer Pressemitteilung.

Aus Sicht des TBV wäre das bereitgestellte Geld sinnvoller in einer Verbesserung der fragwürdigen Datenbasis angelegt. Der TBV fordert daher mit Blick auf die Ausweisung der Roten Gebiete und den damit verbundenen Einschränkungen der Düngung eine Binnendifferenzierung sowie eine Überprüfung der Messstellen, auf denen die Ausweisung der Nitratbelastung basiert. „Düngung einzuschränken macht nur Sinn, wenn das Nitrat auch aus der Landwirtschaft stammt. Nitratauswaschungen aus Deponien oder andere Altlasten verschwinden nicht, wenn wir aktuell weniger düngen“, so der TBV-Präsident.

Detlef Kurreck: Wir brauchen Perspektiven, keine Subventionen

Der Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern Detlef Kurreck hat sich kritisch zu der angekündigten Milliardenhilfe der Großen Koalition für Bauern geäußert. „Tausende Landwirte sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen. Wir haben eine sachbezogene, praxisgerechte Agrarpolitik gefordert und dafür unsere fachliche Unterstützung angeboten. Doch die Große Koalition möchte das Problem lieber mit Geld lösen. Ganz offensichtlich hat die Politik nicht verstanden, dass wir selbst Geld verdienen können und wollen. Wir brauchen keine Subventionen, sondern Perspektiven“, teilte Kurreck in einer Pressemitteilung mit.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern werde weiter gegen unfaire Wettbewerbsnachteile, wie sie die verschärfte Düngeverordnung mit der Minus-20 Prozent-Düngung mit sich bringt, angehen. „Investitionen in Milliardenhöhe sind nur dann sinnvoll, wenn sie auf dem Acker und im Stall langfristig und nachhaltig angewendet werden können“, betonte Kurreck. Er schlug Unterstützung bei Smartfarming, der Schaffung eines repräsentativen Nitratstellen-Messnetzes in Deutschland oder die Entwicklung neuer Technologien für einen besseren Umweltschutz vor.

Bauern wollen kein Trostpflaster

In einer aktuellen Pressemitteilung des Bauernverbands „Börde“ schreibt Christian Apprecht: „Die im Koalitionsausschuss der Bundesregierung vereinbarte ‚Bauernmilliarde‘ zur Milderung der verschärften Düngevorschriften stößt im bäuerlichen Berufsstand auf heftige Kritik.“

Für ihn ist es eine „zentrale Forderung der Bauern im Düngestreit, eine bedarfsgerechte Düngung zur Ausschöpfung pflanzlicher Ertragspotentiale in Abhängigkeit der natürlichen Bedingungen von Temperatur und Wasserversorgung zu ermöglichen ohne pauschale und praxisferne Vorgaben, starre Fristen und Sperrzeiten. Geld hilft sicherlich den Investitionsstau auf den Betrieben in Teilen abzumildern, ist jedoch nicht das Signal, welches die Bauern von der Politik erwarten.“

Statement von Agrarministerin Julia Klöckner

In einem Pressestatement zum Beschluss des Koalitionsausschusses im Bereich Landwirtschaft erklärt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zur Stunde:

„Uns ist wichtig, die Landwirtschaft zukunftsfähig aufzustellen. Und wer Erwartungen an die Branche formuliert, die im Allgemeininteresse liegen, der muss unseren Bauern auch helfen, diese zu erfüllen. Dazu gehört auch finanzielle Unterstützung, das haben wir immer deutlich gemacht. Denn die Umsetzung neuer Anforderungen verursacht Kosten – hiermit dürfen wir die Landwirte nicht alleine lassen.“

LsV organisiert spontane Kundgebungen

Die Interessengemeinschaft „Land schafft Verbindung“ (LsV) in Sachsen-Anhalt wird am Donnerstag ab 14.00 Uhr vor dem Magdeburger Landtag eine Kundgebung stattfinden. Die soll ein Protest gegen die „Bauernmilliarde“ sein, die in der Nacht zum Donnerstag von der Koalition beschlossen wurde. Das aus einer Medieninformation des Bauernbunds Sachsen-Anhalt hervor.

(c) Detlef Finger

Zwei Demos in Niedersachsen

Die Regionalgruppe von „Land schafft Verbindung“ Niedersachsen-Süd 2 will ebenfalls spontane Demonstrationen abhalten. Eine werde laut der regionalen LsV-Gruppe um 14.00 Uhr auf dem Markt in Northeim, die andere von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr vor dem Göttinger Büro des CDU-Kreisverbands stattfinden. db/ri

Gold- und Silberdörfer auf der Grünen Woche

Unser Dorf hat Zukunft: Mit Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis und Waffenrod-Hinterrod im Kreis Hildburghausen wurden zwei Thüringer Gemeinden auf der IGW 2020 ausgezeichnet.

Bollstedt zählt zu den acht „Golddörfern“ beim 26. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Freitag der Vorwoche wurden die Sieger im Beisein von Bundesministerin Julia Klöckner auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet.

Einzigartig in Bollstedt, hieß es in der Begründung der Jury, sei das Haus der Vereine. Aus einer alten Gärtnerei hätten Schützenverein, Landschaftspflegevereine und die örtliche Agrargenossenschaft einen zentralen Treffpunkt für das Dorf entwickelt. Zudem ziehe die 1.000-Seelen-Gemeinde junge Familien an.

Bollstedt stellt sich im Video vor. © BMEL

Als zweites Thüringer Dorf hatte es Waffenrod-Hinterrod ins Bundesfinale geschafft und erhielt in Berlin eine Silbermedaille überreicht. Hier schlossen sich 2014 junge Familien zu einer Elterninitiative zusammen. Organsiert werden Freizeit- und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. Mit im Boot sind die vielen Ortsvereine.

Insgesamt 1.900 Dörfer aus 13 Bundesländern hatten sich an dem Bundeswettbewerb beteiligt. 30 schafften es ins Finale. fh

Bollstedt: Schaum schlagen war nicht nötig

Die Bauernzeitung war im Herbst 2019 in Bollstedt. Lesen Sie unsere Reportage kostenlos als PDF-Download.

Milchviehbestand stark rückläufig

In Mecklenburg-Vorpommern geht nicht nur die Zahl der milchviehhaltenden Betriebe zurück. Die Stimmung auf dem BDM-Milchbauerntag in Güstrow war im Keller.

Seit September 2014 nahm die Zahl der leistungsgeprüften Milchviehbetriebe (MLP) in Mecklenburg-Vorpommern von 633 um 231 auf 402 ab. Die Zahl der MLP-Kühe im Zuchtgebiet der RinderAllianz in MV verringerte sich ebenfalls bis September 2019 um 25.822 (13,6 %). „Der Rückgang entspricht dem Milchkuhbestand des Osnabrücker Zuchtgebietes. Die Lage ist dramatisch“, sagte Dr. Sabine Krüger, Geschäftsführerin der RinderAllianz GmbH, am Montag auf dem 13. BDM-Milchbauerntag in Güstrow.

Milchpreise und Rahmenbedingungen sind Hauptursache

Ursache für den starken Bestandsverlust in der Milchviehhaltung sind nach Einschätzung des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) schlechte Milchpreise und unzureichende Rahmenbedingungen. „Die Anforderungen steigen, aber der Milchpreis ist wie vor 50 Jahren. Das geht nicht“, kritisierte BDM-Landesteamleiter MV Christian Karp. „Wir sind bereit für mehr ökologische Leistungen. Die müssen aber bezahlt werden.“ Ohne einen Ausgleich für immer höhere ökologische und soziale Standards hätten die Milchproduzenten in der EU im globalen Wettbewerb die schlechteren Karten. „Das muss die Politik regeln“, forderte Karp.

„Die Stimmung ist gekippt, die ganze Branche ist davon erfasst“, räumte Marion Lorz, Referatsleiterin im Schweriner Agrarministerium in Güstrow ein. Wurden im November 2019 im Bundesdurchschnitt 33,1 Cent/kg Milch gezahlt, waren es nach Lorz‘ Angaben in Mecklenburg-Vorpommern 31,8 Cent/kg. „Bundesweit ging der Preis um 1,8 % zurück – in MV um drei Prozent. „Die Spanne ist wieder größer geworden, das ist besonders negativ“, sagte Lorz.

Ministerium: weniger Forderungen, mehr Vorschläge

Andererseits ließen sich die aktuellen Probleme wie Klimawandel, nitratbelastetes Grundwasser und Insektenschwund nicht wegdiskutieren. Lorz forderte die Milchbauern auf, sich mit eigenen Vorschlägen in die Diskussion einzubringen. „Immer nur Forderungen zu stellen, die nicht mehrheitsfähig oder nicht hilfreich sind, nutzt nichts.“

Steffi Wille-Sonk von den European Dairy Farmers appellierte an die Milchbauern, trotz schlechter Preise, unzureichender Rahmenbedingungen und langer politischer Entscheidungswege aktiv zu bleiben und unternehmerisch zu handeln.

Bei ihrem Vergleich der Milchproduktion in der EU zeigte sich, dass die deutschen Produzenten zwar die meiste Milch liefern, Erzeuger in anderen EU-Ländern ihre Milch aber innovativer vermarkten. „Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Sie und Ihren Betrieb in der Region unentbehrlich macht, was Sie besser können als andere?“, fragte Wille-Sonk in die Runde.

Milchproduktion: Wachstum kaum profitabel

Nach Daten aus dem European Dairy Farmers-Betriebsnetzwerk ergab sich für das Wirtschaftsjahr 2017/18 bundesweit Vollkostendeckung bei einem Milchpreis von 32,7 Cent/kg ECM. Die Spannbreite bei den Betrieben sei enorm, führte Wille-Sonk aus. Es gebe Unternehmen, die auch bei einem Milchpreis von 21 Cent/kg ECM ihre Kosten deckten. Die Worte lösten bei vielen Besuchern des Milchbauerntages ungläubiges Kopfschütteln aus.

Tatsächlich gezahlt wurden bundesweit 2017/18 durchschnittlich 34 Cent/kg ECM plus 4,2 Cent/kg ECM öffentliche Unterstützung. Mit Blick auf die letzten zehn Jahre fiel auch das Urteil von Wille-Sonk ernüchternd aus: „Intensivierung und Wachstum in der Milchproduktion waren tendenziell wenig profitabel.“ In Deutschland, Frankreich und Belgien wurden in der Milchproduktion die Vollkosten nicht gedeckt.

Photovoltaikanlagen und Klimaschutz: Wie grün sind sie wirklich?Photovoltaikanlagen können klimaneutral Energie liefern. Doch sie selbst sind nicht emissionsfrei zu haben. Angesichts des zu erwartenden Zubaus weltweit hat der CO2-Fußabdruck von Solaranlagen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Klimaschutz.

Von Ralph Diermann

Die Herstellung einer Solaranlage verbraucht so viel Energie, dass sie nur wenig zum Klimaschutz beitragen kann.“ So lautet ein Vorurteil, das viele, die sich mit der Photovoltaik (PV) beschäftigen, schon gehört haben.

Auch wenn hinter solchen Positionen meist Unwissenheit, wirtschaftliche Interessen oder eine politische Agenda stecken, sind folgende Fragen dennoch berechtigt: Wie viel Energie fließt in die Fertigung von Photovoltaikanlagen, wie viel CO2 wird dabei freigesetzt – und wie viel Treibhausgase sparen sie ein, wenn sie fossile Energien ersetzen?

Unsere Top-Themen

- Jungzüchter Paul Kienow

- Schäden durch Unwetter

- Düsen für Spritzen

- Märkte und Preise

Photovoltaikanlagen: Vielfältige Produktlandschaft

Geht man nun ins Detail, wird allerdings schnell klar: Pauschale Aussagen zu Energieaufwand und CO2-Emissionen der Photovoltaik sind nicht möglich, da die Produktlandschaft zu heterogen ist, um die Anlagen über einen Kamm scheren zu können. So schneiden Solarsysteme mit Dünnschicht-Modulen deutlich besser ab als solche mit kristallinen Panels, weil deren Herstellung viel weniger Energie erfordert.

Für die CO2-Bilanz spielt auch der Fertigungsstandort eine große Rolle, erklärt Andreas Neuhaus, Abteilungsleiter Modultechnologie beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. „Wegen des hohen Kohleanteils im Strommix verursacht eine Produktion in China mehr Emissionen als eine in Europa“, so Neuhaus. Doch auch innerhalb der einzelnen Produktgruppen gibt es Unterschiede. Begründet sind sie in der Fertigung.

Bei der kristallinen Photovoltaik betrifft das vor allem die Wafer, auf die ein sehr großer Teil des gesamten Energieeinsatzes entfällt. „Ganz wichtige Punkte sind hier, wie die Wafer gesägt werden und wie dick sie sind“, erläutert Neuhaus. So verwenden mehr und mehr Unternehmen Diamantdrahtsägen, mit denen weniger Silizium beim Sägen verloren geht. Das reduziert den Material- und damit den Energiebedarf erheblich, ebenso die Verwendung dünnerer Wafer.

Und auch das Design der Module hat Einfluss auf den Energieaufwand. „Ein Aluminiumrahmen zum Beispiel verschlingt viel Energie, Laminate sind da besser“, sagt der Fraunhofer-Forscher.

Glas-Glas-Module hätten wiederum eine längere Lebensdauer und zeigte eine geringeren Materialermüdung, was aber mit einem höheren Energiebedarf bei der Produktion erkauft werde. Und dann sind da noch der Wirkungsgrad und der Installationsort, wichtige Faktoren bei der Berechnung des Klimanutzens. „Es ist kompliziert“, fasst Neuhaus zusammen.

Energie- und CO2-Daten: Fortschritte reduzieren den Energiebedarf

Das hat eine internationale Expertengruppe nicht davon abgehalten, im Auftrag des Photovoltaic Power Systems Programme der Internationalen Energieagentur (IEA PVPS) Energie- und CO2-Daten für einzelne Produktkategorien zu erheben.

In ihrer 2015 veröffentlichten Studie kommen die Autoren unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Energy Payback Time – also die Zeit, die Photovoltaik-Anlagen benötigen, um so viel Energie zu erzeugen wie sie über ihren gesamten Lebenszyklus verbrauchen – bei monokristallinen Hausdach-Systemen mit einem Ertrag von knapp 1.000 Kilowattstunden pro Kilowattpeak (kWh/kWp) Leistung im Durchschnitt 2,4 Jahre beträgt. Dabei haben sie den gesamten Zyklus einschließlich vorgelagerter Prozesse wie der Siliziumproduktion bis hin zur Entsorgung der Anlagen betrachtet.

Neben den Modulen sind auch Wechselrichter, Montagegestelle und Kabel berücksichtigt. Den IEA-PVPS-Experten zufolge ist die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom in einer solchen Anlage rechnerisch mit einem Ausstoß von durchschnittlich etwa 80 g CO2-Äquivalenten verbunden. Der mit Abstand größte Teil geht dabei auf das Konto der Module.

Allerdings geben diese Zahlen nicht mehr als einen Anhaltspunkt, weil sie bereits rund fünf Jahre alt sind. „Die großen Herausforderungen liegen darin, mit den Bilanzen aktuell zu sein und die Produktionssituation in Fernost angemessen abzubilden“, erklärt Rolf Frischknecht, einer der Autoren der IEA-PVPS-Studie und Chef der Schweizer Firma Treeze, die Lebenszyklusanalysen erstellt.

Auch die jüngsten Effizienzverbesserungen in den Fertigungsprozessen sind hier nicht berücksichtigt. Nicht nur beim Sägen der Wafer hat die Branche große Fortschritte erzielt, sondern auch bei der Produktion von polykristallinem Solarsilizium nach dem Siemens-Verfahren – ein sehr energieintensiver Prozess.

Wacker Solarsilizium: Noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt

Wacker, einer der weltweit wichtigsten Hersteller von Solarsilizium, ist überzeugt, dass die Möglichkeiten hier aber noch nicht ausgereizt sind. Für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, den Energiebedarf um weitere 10 bis 15 % zu reduzieren. Dafür sieht Karl Hesse, Vice President Process Development bei Wacker Polysilicon, mehrere Ansatzpunkte.

„Ein Beispiel: Der Siemens-Prozess umfasst mehrere Hochtemperaturschritte – etwa die Abscheidung von gasförmigem Trichlorsilan bei circa 1.000 Grad, bei der sich hochreines polykristallines Silizium bildet. Die dabei auftretenden Wärmeverluste, die für einen großen Teil des Energiebedarfs verantwortlich sind, konnten wir durch zahlreiche Maßnahmen bereits erheblich reduzieren.“ Hier will Wacker noch weitere Potenziale heben. „Das trägt wesentlich zu einer verbesserten Gesamtenergiebilanz in der Photovoltaik bei“, erklärt Hesse.

Auch interessant

Photovoltaikanlagen und Klimaschutz

Auch wenn es also eine gewisse Bandbreite bei Energieaufwand und CO2-Emissionen gibt, so lässt sich aber eine pauschale Aussage ohne jede Abstriche treffen: Die Photovoltaik leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz – denn schließlich ersetzt der Solarstrom solchen aus Kohle- und Gaskraftwerken, die pro Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Kohlendioxid ausstoßen.

Das unterfüttern mehrere Studien, unter anderem vom Umweltbundesamt (UBA), mit Zahlen. So ermittelte das UBA zum Beispiel, dass eine erzeugte Kilowattstunde Solarstrom insgesamt 614 g CO2-Äquivalente einspart. Zum Vergleich: Onshore-Windräder vermeiden 667 g, Biogasanlagen 355 g. Die Experten gehen hier davon aus, dass die Photovoltaik ausschließlich Steinkohle- und Gaskraftwerke aus dem Markt drängt.

Die UBA-Experten haben ihrer Rechnung für die Photovoltaik CO2-Emissionen von 67 g/kWh zugrunde gelegt, etwas weniger als ihre Kollegen vom IEA PVPS für monokristalline Hausdach-Systeme. Dabei haben sie allerdings auch nur die Module und die Montagesysteme, nicht jedoch Wechselrichter und Verkabelung berücksichtigt.

CO2-Emissionen: EU prüft mögliche Maßnahmen

Auch wenn die CO2-Emissionen, die auf das Konto der Photovoltaik gehen, vergleichsweise gering sind, fallen sie doch durchaus ins Gewicht, wenn man die globalen Zubauraten betrachtet. Wie also lässt sich die Solarindustrie dazu bewegen, ihren Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren?

Einen interessanten Weg beschreitet Frankreich: Die Regierung hat bereits 2017 bei Ausschreibungen für Solarsysteme ab 500 kWp einen CO2-Faktor eingeführt, der je nach Anlagengröße und -art 21 oder 30 % der Gesamtbewertung ausmacht. Die Franzosen nehmen das Problem einer anlagenspezifischen CO2-Bilanzierung in den Griff, indem sie für jede einzelne Komponente eines Moduls, aufgefächert nach deren Fertigungsländern, spezifische CO2-Emissionswerte definieren, die sich für ein Panel zu einem individuellen Gesamtwert aufaddieren lassen.

Ein in Frankreich gefertigtes Dünnschichtmodul schneidet dabei zum Beispiel erheblich besser ab ein polykristallines Panel, das vollständig in China produziert wird. „Bei einem Beitrag von bis zu dreißig Prozent zur Gesamtbewertung kann die CO2-Bilanz eines Projektes bei der Ausschreibung durchaus einen Unterschied machen“, erklärt Simon Bénard, Referent Solarenergie beim Deutsch-Französischen Büro für die Energiewende (DFBEW).

Für Fraunhofer-Forscher Neuhaus wäre ein solcher CO2-Faktor für Ausschreibungen auch für Deutschland sinnvoll – nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes: „Das ist ein guter Hebel, um den Produktionsstandort Europa zu stärken“, erklärt er. Ein Effekt, den sicher auch die französische Regierung bei der Verabschiedung des CO2-Faktors im Visier hatte.

Photovoltaikanlagen: Ausweitung der EU-Richtlinie?

Auf EU-Ebene wiederum könnte eine Aufnahme der Photovoltaik in die Ökodesign-Richtlinie Druck auf die Solarindustrie ausüben. Sollte die EU die Richtlinie tatsächlich auf die Photovoltaik ausweiten, müssten Modul- und Wechselrichterhersteller für ihre in Europa verkauften Produkte künftig noch festzulegende Umweltstandards erfüllen. Als Alternative prüft die EU derzeit zudem freiwillige Maßnahmen wie die Einführung eines Ökolabels oder die Definition von Umweltkriterien, nach denen sich Einkäufer bei der Beschaffung richten können.

Momentan erstellt die federführende EU-Organisation, das Joint Research Center (JRC), für die EU-Kommission eine Bewertung der einzelnen Optionen. Ihr Bericht soll in diesem Sommer vorliegen. Der weitere Prozess wird dann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass freiwillige Maßnahmen wohl frühestens im nächsten Jahr eingeführt werden könnten. Sollte es zu verpflichtenden Standards kommen, würden diese sicher nicht vor 2022 in Kraft treten.

Mit welchen Indikatoren die Umweltwirkung eines Moduls bemessen werden könnte, hat das JRC zusammen mit der Industrie, Umweltverbänden und anderen Parteien im Vorfeld ihrer Bewertung der möglichen Maßnahmen untersucht. Ein sinnvolles, praktikables Kriterium wäre den Experten zufolge etwa der Verbrauch von Rohstoffen. Wie ließe sich der konkret mit einer Vorgabe adressieren?

„Man könnte zum Beispiel im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie festlegen, dass Technologien, die in der EU künftig auf den Markt kommen, einen bestimmten Anteil an recyceltem Halbleiter-Material aufweisen müssen“, erläutert Andreas Wade, Global Sustainability Director bei First Solar und Vorstand des Umweltkomitees von SolarPower Europe. Eine solche Pflicht ließe sich sehr gut mit bestehenden umweltpolitischen Vorgaben wie etwa der Elektroschrott-Richtlinie WEEE koppeln, so Wade.

Silizium-Solarzellen landen bislang in der Müllverbrennung

Die WEEE verlangt bereits heute, dass 85 % der verkauften Module nach Ende ihrer Lebenszeit eingesammelt und zu 80 % recycelt werden. Diese Vorgabe bezieht sich auf die Masse der Module – und lässt sich daher relativ leicht einhalten, da rund 90 % des Gewichts eines Moduls auf das Glas sowie auf den Rahmen und die Anschlussdose aus Aluminium entfallen. Das Leichtmetall wird zu neuem Aluminium und das Glas zu Glaswolle, mit der Gebäude und Anlagen gedämmt werden.

Die Silizium-Solarzellen dagegen landen samt ihren Blei-, Zink-, Zinn- und Silberanteilen bislang noch in der Müllverbrennung. Grund dafür ist, dass die Zellen fest mit der EVA- und der Rückseitenfolie verbacken sind. Das macht es sehr schwer, die Materialien zu recyceln. „Man muss die Wertstoffe erst einmal sauber trennen, bevor sie wiederverwertet werden können. Aber das ist äußerst aufwendig“, sagt Ullrich Didszun, deutscher Repräsentant der von der europäischen Solarindustrie gegründeten Recycling-Organisation PV Cycle.

Die Recyclingindustrie arbeitet daher derzeit daran, die Wiederverwerten der Halbleitermaterialien zu vereinfachen. So hat eine Forschergruppe um den Entsorger Suez und das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB ein Verfahren entwickelt, das die Metalle und das Silizium per Pyrolyse sauber von den Kunststoffen lösen soll, sodass die Wertstoffe recycelt werden können.

In einer Pilotanlage im schwäbischen Knittlingen wird der Prozess derzeit erprobt. Suez geht davon aus, demnächst mit dem Bau einer industriellen Anlage starten zu können. Sie soll eine Kapazität von 200.000 Modulen pro Jahr haben. Wenn in einigen Jahren deutlich größere Mengen anfallen, könnte sie entsprechend erweitert werden.

Halbleitermaterialien: Schrottaufkommen wird wachsen

Wie positiv sich eine Wiederverwertung der Halbleitermaterialien auf die PV-Bilanz auswirken wird, lässt sich heute allerdings noch nicht sagen. „Hier müssten die Recyclingaufwendungen für Silizium, Silber und Blei der Gewinnung von Neumaterial gegenübergestellt werden“, meint Bilanzierungsexperte Frischknecht. „Diese Frage kann erst zuverlässig beantwortet werden, wenn große Mengen an Modulen anfallen – was noch nicht der Fall ist – und die Aufwendungen besser bekannt sind.“

Frischknecht zufolge zeigen erste Abschätzungen jedoch, dass die zurückgewonnenen Materialen bereits heute einen kleineren Fußabdruck haben als aus Minen gewonnenes, neues Material. Gerade einmal 367 t wurden 2017 laut Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) an den öffentlichen Rücknahmestellen abgeliefert. Doch das Aufkommen wird in den nächsten Jahren stark wachsen.

Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien Irena geht davon aus, dass bis 2025 in Deutschland kumuliert knapp 100.000 t Solarschrott anfallen werden. Bis 2030 soll die Menge gar auf rund 400.000 t wachsen.

Glyphosat im HonigDie Aktion haben viele gesehen: Ein Imker schüttet aus Protest seinen mit Glyphosat belasteten Honig vor die Tür des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Starke Bilder – doch es lohnt sich, die ganze Geschichte zu kennen.

Zwei Tage vorm Start der Grünen Woche lieferte die Imkerei Seusing aus Biesenthal (Landkreis Barnim) „glyphosatverseuchten Honig“ ans Bundeslandwirtschaftsministerium und der Presse interessante, wenn auch inhaltlich irreführende Bilder. „So drückte er seinen Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung aus, die einseitig die Interessen von Chemie-Konzernen wie Bayer und BASF bedient“, heißt es vonseiten der Organisatoren von „Wir haben es satt!“, die die Bildnachricht mit einem Aufruf zu ihrer Demo verbinden.

Glyphosatrückstände: Imker gegen Landwirt

Was war geschehen? Vier Tonnen Honig der Imkerei Seusing im Wert von 60.000 € sollen mit Glyphosatrückständen belastet sein und müssen nun kostenpflichtig entsorgt werden, hieß es in der Ankündigung der Aktion. Die Imkerei arbeitet mit 200 Völkern, ein Drittel des Honigs soll betroffen sein – insgesamt 4.000 kg. Ein Berufsimker könne durchaus 80 bis 100 kg Honig je Bienenvolk ernten, bestätigt Dr. Sebastian Spiewok vom Deutschen Bienenjournal unsere Überschlagsrechnung.

Der Schuldige ist schnell ausgemacht: „Der benachbarte Landwirt hatte auf dem anliegenden Acker ohne Vorwarnung ein glyphosathaltiges Herbizid in blühenden Löwenzahn gespritzt. Diese völlig unsachgemäße Anwendung diente dazu, sämtliche Pflanzen auf dem Acker abzutöten, um anschließend Mais auszusäen“, heißt es vonseiten der Aurelia-Stiftung, die die Imkerei bei der Klage gegen den Landwirt unterstützt. In dem ausstehenden Gerichtsstreit solle ein mustergültiges Urteil erwirkt werden, „das künftig zu einem angemessenen Schutz vor Pestizideinträgen möglichst für alle – Verbraucher, Produzenten, Bienen und Umwelt – führen soll“, lässt die Stiftung wissen. Der Landwirt also ein Bauernopfer für höhere Ziele?

Muss ein Landwirt warnen, bevor er spritzt?

Der Landwirt wollte in Erwartung der gerichtlichen Auseinandersetzung verständlicherweise nicht mit der Presse reden. Das lässt Raum für Spekulationen: Angenommen, die Glyphosat-Anwendung war pflanzenschutzrechtlich unbedenklich – die Dokumentationspflicht kann sich in so einem Fall als nützlich erweisen – wäre zu fragen, ob der Landwirt tatsächlich dazu verpflichtet ist, einen Imker, der seine Kästen am Acker aufgestellt hat, zu warnen, bevor er spritzt.

Laut Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF), ist „sofern es sich nicht um eigenen Grund und Boden handelt, mit dem Flächeneigentümer/Flächennutzer ein Nutzungsvertrag oder eine Nutzungsvereinbarung über den Standort der Bienenvölker abzuschließen.“ In den Landkreisen gebe es Verantwortliche, die die Bienenwanderung koordinieren, heißt es auf der Webseite des LELF. Wanderobmann des örtlichen Imkervereins in Bernau ist Peter Voigt. Seine Erfahrung: Der Imker sei gut beraten zu fragen, bevor er seine Kästen aufstellt. Der Landwirt müsse nicht fragen, bevor er spritzt, man müsse in Kontakt sein, zusammenarbeiten. „Sonst funktioniert das nicht!“, so Voigt. Vereinsmitglied sei Seiring als Profi-Imker nicht.

Glyphosat im Honig: Grenzüberschreitungen

Abgesehen davon sind Glyphosatrückstände im Honig ein großes Problem für die Imker. Die Rückstandshöchstmenge für Honig beträgt 0,05 mg/kg, ein Wert, der knapp über der Nachweisgrenze liegt. Getreide dürfe je nach Sorte das bis zu 400-Fache an Glyphosat enthalten, hat das Deutsche Bienenjournal recherchiert. Nichtsdestotrotz führe alles, was über dem Rückstandshöchstmengenwert liegt, dazu, dass der Honig nicht mehr verkehrsfähig ist. Im aktuellen Fall soll der Wert um das 152-Fache überschritten worden sein.

Dass Glyphosat für die Bienen selbst offenbar nicht so tödlich ist, wie es die Honigeimer vorm Ministerium offenbar suggerieren sollten, kann für Imker kein Trost sein. Wie der Fall vor Gericht ausgeht, darf mit Spannung erwartet werden

Präparieren in der WinterpauseWas macht ein Ackerbauer im Winter? Im Fall von Klaus Hildebrandt, unserem Praxispartner in Brandenburg, lautet die Antwort: Er führt als erfahrener Präparator eine Familientradition fort.

Was macht ein Ackerbauer im Winter? Im Fall von Klaus Hildebrandt sieht man die Antwort gleich, wenn man ins Haus kommt. Jede Menge Rehbockgehörne hängen an einer Wand in der Diele: kleine Spießer, Gabler, die üblichen Sechser, kleine, große und besondere. An einer anderen Wand die Prachtstücke wie das Rekordhalter-Gehörn seines Sohnes Maximilian.

Demnächst wird die „Ernte 2019“ hinzukommen: Zwei silber- und ein goldmedaillenverdächtiges Exemplar liegen derzeit beim Wildbewirtschafter, der die Gehörne für die Landestrophäenschau Ende April vorbewertet. „So schlecht die Bilanz bei den Feldfrüchten, so gut war sie 2019 bei der Jagd“, sagt Klaus Hildebrandt und schaut auf zwei weitere Gehörne, die vor uns auf dem Tisch liegen: ein ungerader Achter und ein ungerader Zehner.

Präparieren als Familientradition

Das Präparieren erledigt Klaus Hildebrandt selbst. Großvater und Vater hatten es schon drauf, seine Söhne haben sich auch schon darin geübt, aber zurzeit ist er der familiäre Chefpräparator. Zur Blattzeit, der Paarungszeit des Rehwildes, ab Mitte Juli, wenn die ausgewachsenen Böcke hauptsächlich bejagt werden, ist auch auf dem Acker noch viel zu tun.

Da wird in puncto Präparieren nur das Nötigste getan: Spätestens 24 Stunden nach dem Erlegen wird das Haupt des Bocks vom Rumpf getrennt und gut eine Stunde gekocht, bis sich Decke und Fleisch lösen. Es folgen ein vorsichtiger, sauberer Schnitt mit der Handsäge entlang der Linie zwischen Augenhöhle und Nasenbein sowie etwa eine Stunde „Knochenpulen“ mit Messern, Schraubenzieher etc.

Dann kommt das angehende Präparat für eine Woche in Wasserstoffperoxid. Das sorgt dafür, dass der Schädelknochen weiß wird. Das Gehörn allerdings soll seine Farbe behalten – je dunkler, desto besser – und darf nicht ins Blondiermittelbad.

Was heißt hier Winter?

Mit Küchenkrepp sorgt Klaus Hildebrandt für den richtigen Übergang. Danach werden noch einmal letzte Fleischreste entfernt und mit dem Luftschlauch ausgeblasen. „So können sie bis zum Winter liegenbleiben“, sagt Hildebrandt, „aber was heißt hier schon Winter …“ Die Pflanzen müssten erst einmal in die Vegetationsruhe kommen, es sei wie im vergangenen Jahr, erinnert sich der Landwirt.

Außerdem regne es nicht genug. Aber am Wetter kann Hildebrandt eh nichts ändern. An den Präparaten schon: Die Fläche, die später auf der zugekauften hölzernen Trägerplatte aufliegt, muss möglichst plan geschliffen werden. Der internationale Standard verlangt einen Verlauf mit knapp angeschnittener Augenhöhle. Hildebrandt findet eine heile Höhle schöner. Will er Preise, muss er aber den Standard einhalten. So ist das eben. Nur das Wetter hält sich nicht daran.