Ob Insektenschutzpaket oder der Umbau der Tierhaltung: Für die Bauern, so Thüringens neuer Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff gegenüber der Bauernzeitung, müssen die anstehenden Herausforderungen eine Chance sein und keine Nackenschläge.

Thüringens neuer Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff will den Dialog mit den Bäuerinnen und Bauern im Land verbessern. Das bedeute für ihn, dass Politik besser zuhören müsse, erklärte er gegenüber der Bauernzeitung. „Es geht zudem um Ehrlichkeit, Transparenz und wirksames Handeln“, so Hoff. Lange nicht habe es eine derart aufgewühlte Atmosphäre gegeben wie heute. Grund sei, dass Landwirte das Gefühl hätten, „bei den massiven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen“ werde über ihre Köpfe hinweg entschieden.

Hoff: Bauern sind Leidtragende

Der Konflikt um die Düngeverordnung sei „auch deshalb so massiv, weil die Politik zu lange den Eindruck erweckt hat, es würde schon irgendwie so weitergehen wie bisher. Die Leidtragenden sind nun die landwirtschaftlichen Unternehmen, denen Planungssicherheit und kostbare Zeit für notwendige Umstellungen genommen wurde.“

Hilfe statt Nackenschlag

Thüringen verfolge bei der anstehenden GAP-Reform mit den anderen ostdeutschen Ländern das Ziel, angesichts der „spezifischen Flächen- und Produktionsstrukturen angemessen bei der EU-Förderung berücksichtigt zu werden“. In der Energiewende müssen Sorge dafür getragen werden, „dass gerade in Thüringen die Biomasseförderung auch weiterhin gewährleistet bleibt“. Hoff sprach sich für schnelle Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit der Düngeverordnung („Bauernmilliarde“) und beim Waldumbau aus. Mithelfen wolle er, dass die Ackerbaustrategie, das Aktionsprogramm Insektenschutz und die Umgestaltung der Nutztierhaltung in Deutschland „nicht als Nackenschläge für die Bauernschaft, sondern als Herausforderung wahrgenommen werden können, die wir erfolgreich bewältigen und danach noch besser sind als bisher schon“.

Transparenz bei roten Gebieten

Gefragt nach den vergangenen Konflikten zwischen dem von den Linken geführten Agrar- und dem von den Grünen geführten Umweltministerium in Thüringen, antwortete Hoff, dass beide Ministerien in der Sache gleiche Ziele verfolgten, es aber „teilweise unterschiedliche Pfade“ dorthin gebe. Er wolle dies nicht „konfliktreich diskutieren“ sondern die verschiedenen Ansätze als „Ergänzung sehen“. Beim Thema „Verhinderung von Bodenspekulation“ sei er sich mit Umweltministerin Anja Siegesmund „sehr einig“. Und auch bei der Düngeverordnung sei man „derzeit erfolgreich nah beieinander, wenn es um die Herstellung von Transparenz geht“.

Thüringens Umwelt- und Agrarverwaltung antwortete auf die Proteste der Landwirte mit einem Dialogforum. In Erfurt stellte man sich Ende Februar den Fragen der Landwirte zur Düngeverordnung. mehr

Hoff, der das Fachministerium bereits von Ende November 2019 bis zum 5. Februar 2020 führte, kam bei den landwirtschaftlichen Interessenvertretern in Thüringen bisher gut an. Als „Freund klarer Worte und von Fakten“ geht er davon aus, dass es weiterhin eine gute Kommunikation mit dem Berufsstand geben wird.

Oft wundern sich zugezogene Stadtflüchter: Die in Deutschland noch immer nicht verbotene Landwirtschaft erzeugt Gerüche. Wir erklären, was Unternehmen und Anwohner schützt.

Von Stefan Krüber, Rechtsanwalt

Die einen ziehen aufs Land der guten Luft und Ruhe wegen. Die anderen müssen dort ihr Geld im landwirtschaftlichen Betrieb verdienen. Da prallen nicht selten zwei Welten aufeinander – und häufig beginnt hier der Streit um Geruchsbelästigung, Immissionen und landwirtschaftliche Geräusche. Geruchsbelästigung oder Schadstoffimmission sind im ländlichen Raum normal. Und doch kommt es immer häufiger zu Konflikten zwischen ansässigen Landwirten und zugezogenen Anwohnern.

Verstärkt werden die Probleme durch den Rückgang der aktiven landwirtschaftlichen Betriebe. Dieser Höfeschwund ist oft mit einer Konzentration der Produktion verbunden. Die lokale Zahl der Tiere erhöht sich bei den verbleibenden Höfen. So auch im Fall eines Landwirtschaftsbetriebs, der den Neubau und die Erweiterung einer Ferkelzuchtanlage mit 1.920 Plätzen im Außengebiet eines angrenzenden Dorfes gemäß § 5 der Baunutzungsverordnung genehmigt bekam – rund 160 m entfernt von einem Fotoatelier, das sich gegen die Genehmigung wehrte.

In dem Dorfgebiet betreiben insgesamt neun Landwirtschaftsbetriebe Rinder- und Schweinehaltung. Die Inhaber des Fotoateliers waren hierdurch bereits einer Geruchsfracht – also der Wahrnehmung, die von Stoffen stammt, die riechen und sich mit dem Wind bewegen – von 34,7 % der Jahresstunden ausgesetzt. Die Geruchsbelästigung hätte sich zwar auf 33,7 % der Jahresstunden reduziert, wenn der Landwirtschaftsbetrieb sein Vorhaben umgesetzt hätte. Zulässig wären aber lediglich 20 % der Jahresstunden gewesen.

Geruchsbelästigung ist oft zu dulden

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in seiner Entscheidung vom 27. Juni 2017 zugunsten des Landwirtschaftsbetriebes entschieden und die Genehmigung der Ferkelzuchtanlage bestätigt – trotz der hohen Geruchsbelästigung. Warum? Die Genehmigung der Ferkelaufzuchtanlage richtet sich aufgrund der geringen Größe nach dem Baugesetzbuch und nicht nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Nach dem Baugesetzbuch wird eine Ferkelzuchtanlage nur dann nicht genehmigt, wenn sie schädliche Umwelteinwirkungen verursacht. Darunter fallen auch Geruchsimmissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, die Allgemeinheit oder Nachbarschaft erheblich zu belästigen. „Im Gesetz oder in Verwaltungsvorschriften ist nicht geregelt, was ,erheblich‘ bedeutet, wie stark und lange es also, wie in diesem Fall, schlecht riechen darf“, sagt Stefan Kröber, Rechtsanwalt bei Ecovis in Leipzig.

Überschreitet die Immission das zumutbare Maß?

Woran aber können sich Landwirte und betroffene Anwohner dann halten? „Es kommt darauf an, ob die Immission das nach der gegebenen Situation zumutbare Maß überschreitet“, erklärt Kröber. Die Zumutbarkeitsgrenze ist aufgrund einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des jeweiligen Baugebietes oder Dorfgebietes – wie im Fall der Ferkelzuchtanlage – zu bestimmen. Um festzustellen, ob eine Belästigung zumutbar ist, sind die Vorbelastungen zu berücksichtigen. Soll in einem erheblich vorbelasteten Gebiet ein weiteres immitierendes Vorhaben zugelassen werden, ist das nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dann möglich, wenn

- die vorhandene Immissionssituation verbessert wird oder

- die Situation nicht verschlechtert wird, sofern die Vorbelastung die Grenze zur Gesundheitsgefahr noch nicht überschritten hat, und

- das immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben schädliche Umwelteinwirkungen nach dem Stand der Technik vermeidet.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist das Vorhaben genehmigungsfähig.

Einem Landwirtschaftsbetrieb wurde außerhalb eines Dorfes eine Schweinemastanlage genehmigt. Diese Anlage emittiert Bioaerosole. Das sind alle im Luftraum befindlichen Ansammlungen von Partikeln, denen Pilze, Bakterien, Viren und/oder Pollen sowie Stoffwechselprodukte anhaften. Das Dorfgebiet, in dem sich auch ein Lebensmittelmarkt befindet, ist stark bebaut.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits in einer Entscheidung im Jahr 2014 geurteilt, dass Luftverunreinigungen durch Bioaerosole in der Umgebung einer Schweinemastanlage laut Bundesimmissionsschutzgesetz eine Gefahr darstellen. Die Bioaerosole sind als schädliche Umwelteinflüsse einzustufen. Daher ist von einer unzumutbaren Immission auszugehen. Demnach wäre die Schweinemastanlage nicht genehmigungsfähig gewesen.

In seiner Entscheidung pro Schweinemastanlage stellte das BVerwG jedoch einiges klar:

■ Trotz der vorrückenden Wohnbebauung hat das Gebiet seinen Charakter als Dorf nicht verloren.

■ Das Dorf ist nicht zu einem Wohn- oder Mischgebiet geworden, und zwar unabhängig davon, ob die ansässigen Bauernhöfe derzeit tatsächlich noch Landwirtschaft betreiben oder nicht.

■ Bioaerosole können grundsätzlich Auslöser beispielsweise von Atemwegserkrankungen und Allergien sein und sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken.

Die generelle Eignung, dass einwirkende Luftverunreinigungen einen Schaden herbeiführen, belegt jedoch noch nicht, dass im konkreten Fall tatsächlich schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren erhebliche Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorrufen. Schutzpflicht greift als Instrument der Gefahrenabwehr nur ein, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein Schaden für die Betroffenen besteht“, sagt Rechtsexperte Kröber. Die Schutzpflicht dient der Abwehr erkannter Gefahren und der Vorbeugung gegenüber künftigen Schäden, die durch solche Gefahren hervorgerufen werden önnen. Ob Umwelteinwirkungen im Einzelfall geeignet sind, Gefahren herbeizuführen, ist jeweils verwaltungsgerichtlich zu prüfen.

Flächenkauf, Arbeitsrecht oder Stallplanung – als Landwirt müssen Sie die rechtlichen Rahmenbedigungen kennen. Mit unserer Rubrik „Unternehmen & Recht“ bleiben Sie immer auf dem Laufenden. mehr

Diesmal im Sinne der Landwirte geurteilt

Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zeigen, dass sich die Landwirtschaft im ländlichen Raum mit der notwendigen Wohnbebauung arrangieren muss. Die Verwaltungsgerichte räumen aber den Landwirten Privilegien ein, wenn es darum geht, Tieranlagen einzurichten und zu betreiben. Begründet wird dies auch damit, dass derjenige, der sich für das Leben im Dorf entscheidet, auch hinnehmen muss, dass es dort bisweilen nach Landwirtschaft riecht. Die Abwägung, ob derlei Geruchsimmissionen hinnehmbar sind oder nicht, fällt insoweit oftmals zulasten der Wohnbebauung aus. Selbst für den Fall bereits überschrittener Grenzwerte kann es zumutbar sein, wenn sich die Immission durch weitere Anlagen nicht verschlechtert.

Zu berücksichtigen ist, dass die Urteile Einzelfallentscheidungen sind. Das Gericht musste jeweils abwägen, ob bestimmte Immissionen noch zumutbar sind oder nicht. „Im Falle größerer Tierhaltungsanlagen werden andere und höhere Anforderungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gestellt. Das zieht häufig auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach sich“, erklärt Ecovis-Experte Kröber.

Coronavirus: 24. Thüringer Milchtag abgesagtWegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus hat die Landesvereinigung Thüringer Milch den 24. Thüringer Milchtag abgesagt. Die Veranstalter sehen andernfalls sogar die Gefahr, „die Milchviehhaltung in Thüringen stillzulegen.“

Und schon wieder fällt eine Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer: Die Landesvereinigung Thüringer Milch (LVTM) hat im Einvernehmen mit dem Thüringer Agrarministerium mitgeteilt, dass der ursprünglich für den 16. März 2020 geplante 24. Thüringer Milchtag im Congress Center der Messe Erfurt ausfallen wird.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der Risikobewertung zum COVID-19-Geschehen in Deutschland durch das Robert-Koch-Institut sollte kein Risiko für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingegangen werden“, so die Veranstalter in einer Presseerklärung. „Darüber hinaus ist auch die Gefahr, die Milchviehhaltung in Thüringen ,stillzulegen‘, wenn einer der Gäste nachträglich als Träger des Coronavirus identifiziert werden würde, nicht zu verantworten.“

Auf der Veranstaltung in Erfurt sollten Zukunftsfragen der Milchviehhaltung in Thüringen diskutiert werden. Kürzlich veröffentliche Zahlen zu den Milchviehbeständen in Thüringen geben Anlass zur Sorge: Im November 2019 wurden in Thüringen nur noch rund 97.000 Milchkühe gezählt – damit wurde die 100.000-Marke erstmals unterschritten.

Vor diesem Hintergrund sollte auf dem Milchtag die Frage diskutiert werden, inwieweit angesichts der gegenwärtigen Rahmenbedingungen Milchviehhaltung in den Bundesland überhaupt in nennenswerten Umfang möglich ist.

Wir sind das LandMahnfeuer in der Rhön: Aus Thüringen, Hessen und Bayern rollten 330 Schlepper zum „Point Alpha“. Sie waren dem Aufruf von „Land schafft Verbindung – Deutschland“ gefolgt. Entstanden sind spektakuläre Bilder.

Aus der Rhön kamen am vorigen Sonnabend spektakuläre Bilder. Das regionale Thüringer Orgateam Geisa der Initiative „Land schafft Verbindung“ hatte zum Mahnfeuer aufgerufen. Und 330 Schlepper aus Thüringen, Hessen und Bayern rollten zur Gedenkstätte „Point Alpha“ im ehemaligen Grenzstreifen. Bevor die über 600 Landwirte, Bewohner aus der Region, Kommunal- und Landespolitiker sich vor der Bühne versammelten, stellten sich die Traktoren zum Schriftzug „Wir sind das Land“ auf. Im Dunkeln warfen die Landwirte später die Schlepper an und brachten ihn zum Leuchten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenMahnfeuer am „Point Alpha“

Landwirtin Katrin Dänner aus Kaltennordheim (Orgateam LsV-Geisa), die die Teilnehmer begrüßte, stellte – mal ganz abgesehen von der Lebensmittelerzeugung – klar, dass es die Landwirte seien, die das Leben auf dem Lande mit am Laufen hielten. Dänner fügt dem aber ein Noch an. „Denn uns steht das Wasser bis zum Hals. Unsere finanziellen Reserven gehen zur Neige.“ Schuld seien nicht das Wetter, sondern die miserablen Preise.

Nase voll

Lars Fliege (Vizepräsident Thüringer Bauernverband) rief seinen Berufskollegen zu, dass man nur gemeinsam vorankäme – egal ob Nebenerwerbslandwirt aus Bayern, Familienbetrieb aus Hessen oder die große Thüringer Agrargenossenschaft. Die Nase voll habe er von der Phrase „öffentliches Geld für öffentliche Leistung“. Die Landwirte produzierten längst öffentliche Leistungen. An die Politik gerichtet, forderte Fliege Wahrhaftigkeit ein. Wer heimisches Rindfleisch wolle, müsse seine Landwirte unterstützen statt zollfreie Billigimporte aus Südamerika zu forcieren.

Schmerzgrenze erreicht

Der Abteilungsleiter Landwirtschaft des Thüringer Agrarministeriums, Ingo Zopf, ermunterte die Landwirte, „Land schafft Verbindung“ aufrecht zu erhalten. Als Beamter in der Agrarverwaltung habe er sich lange gefragt, wann für die Landwirte die Schmerzgrenze erreicht sein müsse. Auch die CDU-Landtagsabgeordneten aus Thüringen und Hessen, die durchaus Selbstkritik äußerten, riefen die Landwirte auf, den Protest fortzuführen.

Daran hatte Mark Heubach (LsV-Thüringen) schon zu Beginn der insgesamt eineinhalbstündigen Statements keinen Zweifel gelassen, als er den „Running Gag“ des Abends lieferte: „Land schafft Verbindung“ sei und bleibe der Stachel im Hintern der Politik.

Beim offenen und ausführlichen Pressegespräch hatte Katrin Dänner daran erinnert, dass sich an dem historischen Ort Bauern aus dem ehemaligen Westen und Osten getroffen hätten, die miteinander für ihre Höfe und Genossenschaften kämpften. Sie stünden hier nicht allein, sondern gemeinsam mit Landtechnik- und Landhändlern, Lohnunternehmen oder Verarbeitern. Die Teilnehmer des Mahnfeuers am Point Alpha lobten die tolle Organisation durch das Orgateam von LsV-Geisa, das mit Mario Tschaut, Winfried Schütz, Lothar Wiegand, Jörg Bach, Manuel Seng, Johannes Schuchert und Katrin Dänner für die Vielfalt und den Zusammenhalt der Bewegung steht.

Agrarbetrieb Groß Grenz: Ahoi und vielen Dank!

Es heißt Abschied nehmen vom Agrarbetrieb Groß Grenz: Fast sieben Jahre hat die Bauernzeitung den Hof als Praxispartner in Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Es waren bewegte Zeiten – und eine Verbindung, von der beide Seiten profitierten.

Als ich in der vergangenen Woche Dr. Kathrin Naumann gegenübersaß, war klar, dass es auf absehbare Zeit das letzte Mal sein würde: Ich war nach Benitz gekommen, um mich von der Geschäftsführerin der GGAB Agrarbetrieb Groß Grenz GmbH zu verabschieden. Fast sieben Jahre lang war der Betrieb Praxispartner der Bauernzeitung in Mecklenburg-Vorpommern. Das war beim Start im April 2013 so nicht geplant: Eigentlich wollten wir schon viel früher zu einem neuen Praxispartner wechseln. Doch der Agrarbetrieb Groß Grenz erwies sich in vielerlei Hinsicht als nahezu ideal, um zu zeigen, wie ein modernes Landwirtschaftsunternehmen mit Ackerbau, Milchvieh- und Schweinehaltung sowie Biogasproduktion – und vielfältigen Bindungen in die Region – funktioniert.

Investitionen in die Zukunft des Betriebes

Wir waren dabei, als im Betrieb der Führungswechsel vorbereitet und vollzogen wurde, der erfahrene Rainer Tschirner die Geschäftsführung Stück um Stück an seine Nachfolgerin Kathrin Naumann übergab. Wir berichteten über große Projekte wie den Bau der Maschinenhalle mit beheizbarer Werkstatt, die Futterhalle für den Schweinemaststall, die Modernisierung des Sozialgebäudes der Sauenanlage in Klein Grenz oder zuletzt im vorigen Jahr den Bau des Güllebehälters mit einer Kapazität von 5.000 Kubikmetern am Rande von Benitz. Durchweg Investitionen in die Zukunft des Betriebes, der seit vielen Jahren 36 Mitarbeitern Lohn und Brot und sechs jungen Leuten einen Ausbildungsplatz bietet.

Lesen Sie weitere Artikel über den Agrarbetrieb Groß Grenz – unseren langjährigen Praxisparter in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Zweifellos am spannendsten für den Berichterstatter waren in all den Jahren die Begegnungen mit den Landwirten und den Partnern aus der Wissenschaft und der Region. „Kontinuität und Qualität zu sichern, darin sehe ich meine wichtigste Aufgabe für die Zukunftsfähigkeit des Betriebes. Das gilt sowohl für die Erträge und Leistungen im Unternehmen als auch für die Kontakte zu unseren Partnern, zum Beispiel an der Universität in Rostock, zu Schulen und Kitas oder den Medien“, betont Kathrin Naumann, die sich selbst im Bauernverband und bei „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert.

Wie Journalisten „ticken“

Dabei räumt die Geschäftsführerin gern ein, dass der Austausch mit dem Redakteur der Bauernzeitung auch sein Gutes hatte, das Verständnis, wie Journalisten „ticken“, beförderte. „Welches Ansehen die Landwirtschaft hat, wie attraktiv die Arbeit in diesem Wirtschaftszweig ist, wird für uns immer wichtiger“, sagt Naumann.

Dank der Ausbildung im Betrieb gibt es in Benitz aktuell keinen Fachkräftemangel. „Betrieblich sind die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens gestellt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem Wetter klarkommen – und der Agrarpolitik. Beides sorgte in den letzten Jahren immer wieder für die größten Turbulenzen“, so die Geschäftsführerin. Ahoi, Agrarbetrieb Groß Grenz. Ein gutes Jahr 2020!

Landfrauen: Gemeinschaft lebenAnlässlich des Internationalen Frauentages sprachen wir mit Petra Bentkämper, der Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes.

Bauernzeitung: Frau Bentkämper, welche Bedeutung hat der Internationale Frauentag für Sie?

Bentkämper: Seit fast 100 Jahren setzt dieser Tag ein wichtiges Zeichen. Zum einen bringen wir damit die Wertschätzung für unsere Vorkämpferinnen zum Ausdruck, zum anderen tragen wir die Verantwortung, auf die heutigen Missstände hinzuweisen. Für mich steht dieser Tag vor allem dafür, um auf die noch immer vorhandene Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen, auch über den Tellerrand zu schauen und den Kampf für Frauenrechte global zu sehen. So ist der Deutsche LandFrauenverband zum Beispiel in Ghana sehr aktiv, um dort die Frauen im ländlichen Raum zu stärken.

Zur Person

Petra Bentkämper Jahrgang 1961, ist seit 2019 Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv). Ihre Wurzeln hat sie im Westfälisch-Lippischen LandFrauenverband, war dort Beisitzerin und Vizepräsidentin. Seit 2015 ist sie Mitglied im Bundesvorstand des LandFrauenverbandes und seit 2019 seine Präsidentin. Petra Bentkämper wohnt in Bielefeld, ist verheiratet und hat vier Kinder.

Wo sehen Sie in unserem Land Nachholebedarf in Sachen Gleichberechtigung?

Frauen machen 50 Prozent der Bevölkerung aus. Das spiegelt sich in der paritätischen Besetzung von Parteien oder anderen gesellschaftlichen Bereichen aber nicht wider. Vor allem auch in landwirtschaftlichen Gremien ist es unglaublich schwer, Männerdomänen zu durchbrechen. Das haben wir gerade in Westfalen erlebt, wo es nicht gelungen ist, eine Frau an die Spitze des Bauernverbandes zu wählen. Vor 20 Jahren war ich übrigens noch der Meinung, dass Frauen, die etwas können und vorankommen wollen, das auch schaffen. Doch die Erfahrungen haben gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich bin eine glühende Verfechterin von Frauenquoten.

Sie sind seit Juli 2019 Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes. Waren Sie seither auch in Landesverbänden oder -vereinen der ostdeutschen Bundesländer?

Eine enge Verbindung zu meinen Mitgliedern zu schaffen, ist mir sehr wichtig, egal in welcher Region Deutschlands. Im letzten Jahr habe ich anlässlich der Erntekronenüberreichung an unseren Bundespräsidenten den Landfrauenverband Havelland besucht und bin dort intensiv mit den Frauen ins Gespräch gekommen. In diesem Jahr werde ich am 6. Juni mit den Landfrauen in Sachsen-Anhalt deren 30-jähriges Gründungsjubiläum feiern und am 19. September in Erfurt beim Thüringer Landfrauentag dabei sein.

Welche Unterschiede gibt es in der Vereinsarbeit in Ost und West?

Grundsätzlich sehe ich nicht viele Unterschiede. Doch die Landfrauenverbände in den östlichen Bundesländern haben eine jüngere Geschichte, sind anders gewachsen. Der Anspruch, dass ländlicher Raum auch lebendig bleibt, ist hier besonders ausgeprägt. Gemeinschaft leben und Traditionen bewahren, das ist für sie ein ganz wichtiges Anliegen. Ich denke da vor allem an den Wettbewerb um die schönste Erntekone, den es so in den westdeutschen Ländern nicht gibt. Hinzu kommt, dass die Abwanderung vieler Frauen nach der Wende einschneidende Spuren in der Altersstruktur hinterlassen hat. Frauen für eine ehrenamtliche Vereinsarbeit und das Landleben zu begeistern, ist daher eine besondere Herausforderung. Hilfe dafür war und ist das bundsweite Projekt „Junge Landfrauen“, das viele junge Landfrauenguppen aus der Taufe gehoben hat.

Welchen Stellenwert haben die ostdeutschen Landfrauen in der Verbandsarbeit?

Sie sind die größten Frauenverbände im Osten Deutschlands und von großer Wichtigkeit. Ich schätze ihr Engagement sehr. Sie sind aktiv, überparteilich, unkonventionell unterwegs, leisten eine hervorragende Arbeit und sind mit einer Vielzahl von Projekten in der Öffentlichkeit präsent. Sie öffnen ihre Höfe und Gärten, sorgen für gesundes Frühstück in Kindergärten, kümmern sich um Weiterbildung und Qualifizierung um nur einige Beispiel zu nennen. Und ich halte es für richtig und wichtig, dass Projekte gefördert werden. Denn allein aus Mitgliedsbeiträgen ist die Vereinsarbeit nicht zu stemmen, da die Mitgliederzahlen unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Zudem begrüßen wir als Deutscher LandFrauenverband das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Von dieser Stiftung erwarten wir eine Stärkung vor allem für strukturschwache und ländliche Regionen.

„Frauen für eine ehrenamtliche Vereinsarbeit und das Landleben zu begeistern, ist eine besondere Herausforderung.“

Petra Bentkämper

Dennoch – auf Veranstaltungen habe ich manchmal das Gefühl, dass die ostdeutschen Landfrauen zwar anwesend sind, aber nicht kraftvoll genug in Erscheinung treten.

Das habe ich so noch nicht beobachtet. In der aktiven Verbandsund Vereinsarbeit sehe ich einen vielfältigen Erfahrungsaustausch zwischen Ost und West, und ich freue mich, dass sich Landfrauen über Grenzen hinweg vernetzen und sich austauschen. Beim diesjährigen Bäuerinnenforum der Internationalen Grünen Woche haben sich die ostdeutschen Landfrauen stark in der Diskussion beteiligt. Auch bei unserer im vergangenen Jahr gestarteten LandFrauen-Studie werden wir sie bei den anstehenden Einzelinterviews einbinden und befragen.

Die Landwirtschaft steht gesellschaftlich in der Kritik. Was können Landfrauen tun, um den Konflikt zu entschärfen?

Sie tun dafür allein schon auf regionaler Ebene tagtäglich eine ganze Menge. Ich denke da zum Beispiel an Hofläden, Gästezimmer oder Aktionen wie „pumps@bauernhof“ oder „Landwirtschaft für kleine Hände“, wo es einen regen und engen Austausch zwischen Erzeugern und Verbrauchern gibt. Und auf politischer Ebene braucht es eine partnerschaftliche Interessenverteilung, die noch nicht überall gegeben ist. „Lasst uns nicht übereinander, sondern miteinander reden“ darf keine Phrase sein, sondern muss gelebt werden. Und Frauen müssen in diesem Prozess mit in der ersten Reihe stehen und Flagge zeigen. Und wir lassen nicht locker, das zu erreichen.

Woraus schöpfen Sie persönlich Kraft für Ihren Job?

Ich bin sehr viel unterwegs und da ist es für mich jedes Mal ein Hochgefühl, nach Hause zu fahren und bei der Familie zu sein. Das gibt unendlich viel Kraft.

Wie werden Sie den Frauentag verbingen, gibt es einen Kaffeeklatsch mit Landfrauen oder ein Wochenende mit Ihren drei Töchtern?

Weder noch. Mein Mann und ich haben seit Langem ein Wochenende mit Freunden im Sauerland geplant. Allesamt sind Landwirte. Ich freue mich auf das jährliche Treffen. Der Austausch und das Miteinander sind mir sehr wichtig.

Das Gespräch führte Bärbel Arlt

| Extrawissen Der Deutsche LandFrauenverband wurde am 20. Oktober 1948 gegründet und vertritt die Interessen aller Frauen die auf dem Lande leben. Sein Ziel ist, die Lebensqualität, die Arbeitsbedingungen und die gesellschaftliche Teilhabe im ländlichen Raum zu verbessern. Ihm gehören aktuell 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände an. In Ostdeutschland sind es 6.100 Mitglieder, 306 Ortsvereine und sechs Landesverbände. | ||

Mehr Frauen in Führungsebene!

Das Impulsforum „Mehr Frauen in die erste Reihe“ auf der Wintertagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft hat sich mit Frauen in Führungspositionen beschäftigt. Und fünf Frauen in Führungsebenen der Branche eingeladen. Auch eine Junglandwirtin.

Von David Benzin

In der Landwirtschaft arbeiten 599.000 Männer und 341.000 Frauen – also 36 % weibliche und 64 % männliche Arbeitskräfte. Doch nur etwa 10 % der landwirtschaftlichen Betriebe werden von Frauen geführt. Hier herrscht also ein sehr deutliches Ungleichgewicht. Doch woran liegt das? Was sollte sich ändern und vor allem: Warum?

Im Schnitt aller EU-Staaten sind Frauen zu 28 % in Führungspositionen vertreten. In Ländern wie Lettland und der Ukraine liegt der Wert sogar bei 45 %. Unter den Auszubildenden in der Landwirtschaft liegt der Anteil der weiblichen Lehrlinge bei 23 %, im Studium bei stolzen 48 % – also sehr ausgeglichen. Doch im universitären Bereich, vor allem bei Professuren, sind Frauen trotzdem immer noch unterrepräsentiert.

Junglandwirtin mit drei Jobs

Die junge Landwirtin Henriette Struß aus Nordrhein-Westfalen ist Teil des Beirats von Land schafft Verbindung. Sie führt gemeinsam mit ihren Eltern einen Ackerbaubetrieb in Form einer GbR und ist zudem halbtags als Herdenmanagerin auf einem Milchviehbetrieb tätig. Für Frauen in Führungspositionen hat sie eine Reihe von Tipps:

Tipp 1: Authentizität durch Faktenbasiertheit anstatt Emotionalität, Ehrlichkeit und Konsequenz (wenn Frauen versuchen, Rollen und Klischees zu entsprechen, sind sie eventuell zwar beliebt, aber auch opportun und unecht).

Tipp 2: Geduld durch Durchhaltevermögen, Nachhaltigkeit und Zuhören (denn unter Stress und Zeitdruck sollte abgewartet, die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt werden, aber das Ziel fest im Fokus bleiben).

Tipp 3: Selbstkritik durch die Analyse der eigenen Stärken und Schwächen, Zurückhaltung und das Erkennen von Fehlerquellen.

Doch Henriette Struß übt auch Kritik an den oft geforderten Frauenquoten. Denn aufgrund der Biologie des Menschen sollte die Familienplanung auch nicht hintenanstehen, nur um eine Frauenquote zu etablieren. Die junge Landwirtin ist der Meinung: „Frauen in die erste Reihe ja, aber seid euch dessen bewusst.“ Zudem findet sie: „Durch Handeln kommt man als Frau nach vorne. Einfach mal Taten und dann folgen meist auch die Anfragen.“ Und die Frauen sollten „bitte nicht immer nur nach Quoten gucken“. Eines ist für Henriette Struß klar: „Ohne Frauen in der ersten Reihe wäre ich arbeitslos.“

500.000 Landfrauen für Gleichberechtigung

Petra Bentkämper ist Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes. Mit 500.000 Mitgliedern ist der Verband eine der wichtigsten Interessenvertretungen der Branche. Sie macht ihren Job ehrenamtsbasiert. Gründe bzw. Hemmnisse für die – relativ betrachtet – wenigen Frauen sind für Bentkämper das eher traditionelle Rollenbild in der Branche, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine männerdominierte Sprache und zu wenige weibliche Vorbilder.

Auch ein gewisser „Machterhalt in Verbandsspitzen“ ist für Bentkämper ein Grund für weniger Frauen an der Spitze. Mit einer offenen Willkommenskultur, gezielter Ansprache von Frauen und vor allem einer verbindlichen Quotenregelung und paritätischen Wahllisten könne man ihrer Ansicht nach den Frauenanteil in der Landwirtschaft erhöhen. Nicht zuletzt sollte es eine deutlich größere Zahl an weiblichen Vorbildern in Führungspositionen geben. Hierfür setze sich der Deutsche LandFrauenverband bundesweit ein, sagt die DLV-Präsidentin.

Frauen werden mehr, betonte Bentkämper, aber von selbst kämen Frauen nicht in die gewünschten Positionen „Wer möchte als Frau schon die ‚Quotenfrau’ sein?“ Von diesem Denken müssen sich Frauen verabschieden, denn sie würden nur gefragt, wenn sie die Aufgabe auch bewältigen können. „Die Fachkenntnis sollte vorne stehen“, weiß sie.

(Hier sprachen wir mit Petra Bentkämper auch zu ihrer Arbeit im LandFrauenverband)

Fünf Stimmen fehlten zur Präsidentschaft

Eine weitere Frau in einer landwirtschaftlichen Führungsposition ist Susanne Schulze Bockeloh. Sie hatte für die Präsidentschaft des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) kandidiert. Die Wahl hatte sie jedoch leider nicht für sich entscheiden können, trotz eines sehr fairen Wahlkampfes mit dem jetzigen WLV-Präsidenten Hubertus Behringmeier. Lediglich fünf Stimmen haben Bockeloh gefehlt, die erste Frau an der Spitze eines Landwirtschafts- bzw. Bauernverbandes zu werden.

Doch trotz der Niederlage in der WLV-Wahl weiß die Vorsitzende des Landwirtschaflichen Kreisverbands Münster: „Wir brauchen Frauen in der ersten Reihe. Ganz deutlich. Und alles, was wir dafür tun können, sollten wir auch tun“, denn „nur mit uns Frauen wird uns die große Herausforderung, die wir vor uns haben, gelingen.“

Erste Geschäftsführerin seit sechs Generationen

Als Vertreterin aus dem Bereich Landtechnik war Nicola Lemken nach Münster angereist. Für die Geschäftsführerin des Familienunternehmens war der Eintritt in die Führungsebene des Herstellers der smaragdblauen Landtechnik das Ende einer Tradition. Zuvor bestand die Lemken-Geschäftsführung seit sechs Generationen aus Männern – mit dem Eintritt von Nicola Lemken stand erstmals eine Frau an der Unternehmensspitze.

2001 übernahm sie die Verantwortung für das erste Projekt – den Bau einer neuen Halle. So ist ihre Verantwortung sukzessive gewachsen und Nicola Lemken in die Geschäftsführung des Unternehmens eingetreten. Bei Lemken gibt es weltweit 1.600 Beschäftigte, davon 1.000 am Standort Alpen. Davon wiederum sind 110 Frauen – ein Anteil von 11 %. Davon arbeiten rund 30 Mitarbeiterinnen im technischen Bereich (20 in der Entwicklung – also der Konstruktion und dem Produktmanagement und zehn in der Produktion). In der Verwaltung ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern prozentual aber sehr ausgeglichen: 50 : 50.

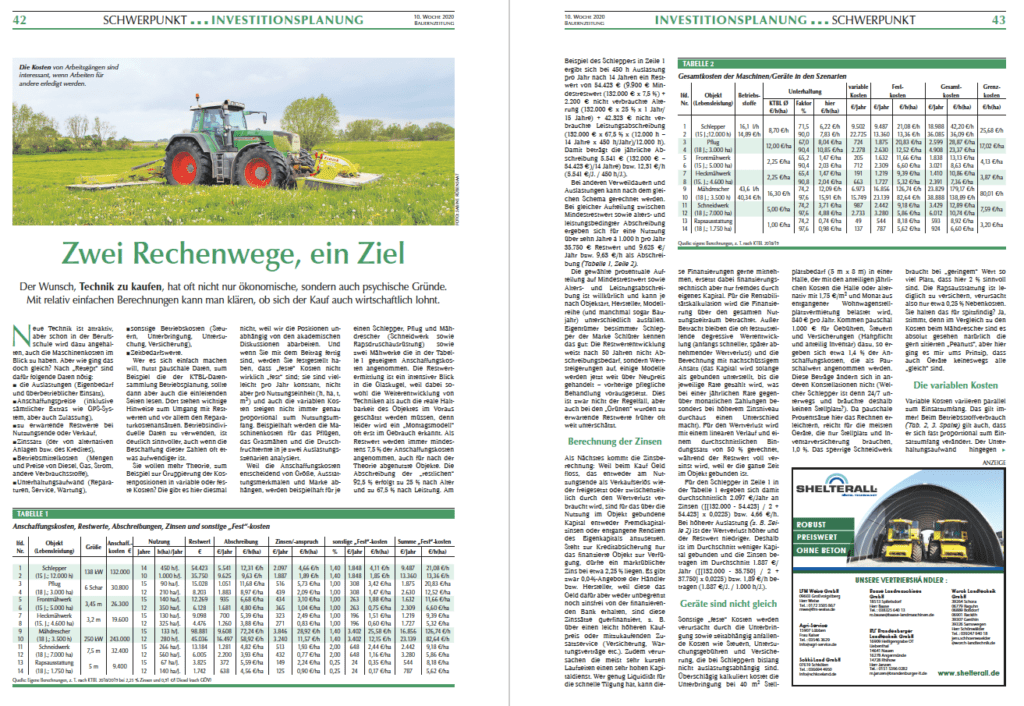

Zwei Rechenwege, ein Ziel

Der Wunsch, Technik zu kaufen, hat oft nicht nur ökonomische, sondern auch psychische Gründe. In unserem Schwerpunkt „Investitionsplanung“ zeigen wir, wie Sie mit relativ einfachen Berechnungen klären können, ob sich ein Kauf lohnt.

Von Mathias Schindler, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Technik ist attraktiv, aber schon in der Berufsschule wird dazu angehalten, auch die Maschinenkosten im Blick zu haben. Aber wie ging das doch gleich? Nach „Rezept“ sind dafür folgende Daten nötig:

- die Auslastungen (Eigenbedarf und überbetrieblicher Einsatz)

- Anschaffungspreise (inklusive sämtlicher Extras wie GPS-System, aber auch Zulassung), zu erwartende Restwerte bei Nutzungsende oder Verkauf

- Zinssatz (der von alternativen Anlagen bzw. des Kredites)

- Betriebsmittelkosten (Mengen und Preise von Diesel, Gas, Strom, andere Verbrauchsstoffe),

- Unterhaltungsaufwand (Reparaturen, Service, Wartung

- sonstige Betriebskosten (Steuern, Unterbringung, Untersuchung, Versicherung)

- Zeitbedarfswerte.

Wer es sich einfach machen will, nutzt pauschale Daten, zum Beispiel die der KTBL-Datensammlung Betriebsplanung, sollte dann aber auch die einleitenden Seiten lesen. Dort stehen wichtige Hinweise zum Umgang mit Restwerten und vor allem den Reparaturkostenansätzen. Betriebsindividuelle Daten zu verwenden, ist deutlich sinnvoller, auch wenn die Beschaffung dieser Zahlen oft etwas aufwendiger ist.

Sie wollen mehr Theorie, zum Beispiel zur Gruppierung der Kostenpositionen in variable oder feste Kosten? Die gibt es hier diesmal nicht, weil wir die Positionen unabhängig von den akademischen Diskussionen abarbeiten. Und wenn Sie mit dem Beitrag fertig sind, werden Sie festgestellt haben, dass „feste“ Kosten nicht wirklich „fest“ sind …

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

Das Wochenblatt für Landwirtschaft, Dorf und Familie.

Mit Nachrichten aus den ostdeutschen Bundesländern und vielen Fachbeiträgen. Der Schwerpunkt in dieser Woche: „Investitionsplanung“.

- Zwei Rechenwege, ein Ziel: Ab wann sich die eigene Maschine lohnt

- Was ist günstiger: Leasing oder Kreditfinanzierung?

- Bei Pech und Pannen: Maschinenbruch vermeiden

Lesen Sie die komplette Bauernzeitung jetzt direkt als e-Paper (2,29 Euro).

Aldi setzt Molkereien unter Druck

Einem Bericht der „Lebensmittelzeitung“ zufolge will der Discounter bei frischen Milchprodukten die Preise drücken. Unter den Bauern regt sich Widerstand – und Aldi fühlt sich schlecht behandelt. (mehrfach aktualisiert)

Der Lebensmittelhändler Aldi hat die Verhandlungen für die Halbjahres-Kontrakte bei frischen Milchbasisprodukten ab dem 1. Mai um mehrere Wochen vorgezogen. Erstmals verhandelt Aldi – vertreten durch die Aldi Global Sourcing – den Einkauf von frischen Milchbasisprodukten für Aldi Nord und Süd gemeinsam. Bis zum Vorjahr hatten die beiden Aldi-Töchter noch getrennt verhandelt.

Nach Informationen der Lebensmittelzeitung (LZ) hat Aldi-Chefeinkäufer Nicholas Bond deutlich gemacht, dass er keine langen Verhandlungsrunden akzeptieren will und die neuen Preise bis Mitte März stehen – sie sollen aber sinken. Bond habe indirekt mit dem durch das Corona-Virus geschwächten Weltmarkt argumentiert, so die LZ.

Die Milchbranche sei über die Forderung nach niedrigeren Preisen verärgert. Dafür gebe es keinen Anlass, hieß es, zumal bei Käse mit einer Verteuerung zu rechnen sei. Niedrigere Preise passten zudem nicht in die Zeit, wo alle Welt von auskömmlichen Preisen für die Landwirte rede und Bundeskanzlerin Merkel den Handel erst kürzlich zum Gespräch über unfaire Handelspraktiken einbestellt hatte.

Bauernproteste am Aldi-Zentrallager

Nach einem Bericht des Internetportals Nord 24 fuhren am 5. März etwa 50 Landwirte mit ihren Traktoren nach der Demonstration in Hamburg vor das Aldi-Zentrallager in Beverstedt. Dort übergaben Landwirte am Freitagvormittag dem Leiter des Lagers einen Brief, in dem sie Aldi auffordern, sich bis Mai an die vereinbarten Kontrakte zu halten.

In den WhatsApp-Gruppen von „Land schafft Verbindung“ wird über das Thema heftig diskutiert. Offenkundig werden für den Sonntag organisierte Proteste an mehreren Standorten vorbereitet. Die Bauernzeitung hält Sie auf dem Laufendem.

DMK: Verständnis für den Unmut der Bauern

Update der Redaktion (6. März, 19.45 Uhr): Dem Vernehmen nach gehört das Deutsche Milch-Kontor (DMK) zu den Molkereien, die von der neuen Aldi-Einkaufsorganisation unter Preis- und Zeitdruck gesetzt werden. Auf Anfrage der Bauernzeitung erklärte das Unternehmen, sich nicht zu aktuellen Verhandlungen äußern zu wollen. Grundsätzlich könne die DMK-Gruppe, eine Genossenschaft von rund 6.000 Landwirten, den Unmut der Landwirte gut nachvollziehen. „Wir sind ein Unternehmen der Landwirte – entsprechend positionieren wir uns auch in Gesprächen mit dem Handel und erklären dort die Situation auf den Höfen und verhalten uns auch so in Preisverhandlungen“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Wenn Landwirte Investitionen in die aktuell gesellschaftspolitisch laufenden Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Tierwohl tätigen wollen, könne das nur funktionieren, wenn die gesamte Wertschöpfungskette auch gemeinschaftlich dafür Sorge trage, dass dafür benötigtes Geld auf die Höfe kommt, so der DMK-Sprecher gegenüber der Bauernzeitung.

Für Aldi zählen Weltmarktpreise

Update der Redaktion (7. März, 11.40 Uhr): Sowohl die Nord- und die Süd-Gruppe des Discounters sehen sich dagegen völlig zu Unrecht kritisiert. In einer gemeinsamen Pressemitteilung räumen die Aldis zwar ein, dass die Verhandlungen um vier Wochen vorgezogen wurden. Der Vorwurf „einiger Molkereien“, dafür gebe es verhandlungstaktische Gründe, sei aber falsch. Grund seien „interne, administrative Abläufe“.

Sehr wohl beobachte man „eine zunehmende Eskalation auf verschiedenen Ebenen“. Als „Zeichen einer Deeskalation“ verlängere man nun den Angebotszeitraum mit potenziellen Lieferanten. Außerdem suche man den aktiven Dialog mit Landwirten und Erzeugern. Dazu habe es unter anderem ein Treffen „Land schafft Verbindung Deutschland“ gegeben.

Sehr offen kommuniziert der Handelskonzern, woran er seine Preisvorgaben misst. Die zurzeit in Deutschland intensiv diskutierten hohen Erwartungen an eine nachhaltige Milcherzeugung werden in der Pressemitteilung mit keinem Wort erwähnt. „Für die Verhandlung unserer Einkaufspreise orientieren wir uns an Weltmarktpreisen“, heißt es in der Mitteilung. Auf den Weltmärkten, auf denen bekanntlich zu anderen Standards produziert wird als in deutschen Milchviehställen und Molkereien, gebe es „aktuell keine Anzeichen für einen Anstieg“ der Preise.

Discounter sieht konstruktive Gespräche gefährdet

Abschließend verurteilt der Konzern „vereinzelte Anfeindungen aus Landwirtschaftskreisen, in denen unter anderem zu Straf- und Gewalttaten gegen unsere Filialen und Mitarbeiter aufgerufen wird, auf das Schärfste“. Verbunden wird diese Aussage mit der Feststellung, dass „eine derart aggressive Stimmungsmache“ garantiert keine Basis für konstruktive Gespräche und Verhandlungen sei.

Update der Redaktion (9. März, 16 Uhr): Bundesweit protestierten am Wochenende Landwirte an zahlreichen Auslieferungslagern des Discounters gegen die angekündigten Preissenkungen. Auf Achse waren dabei nicht nur Milchbauern, denn überall zeigten sich Berufskollegen mit ihnen solidarisch. In Sachsen war das Aldi-Großlager bei Wilsdruff westlich von Dresden in der Nacht zum Montag Ziel einer spontanen Protestaktion. Etwa 50 Bauern aus der Oberlausitz und dem Erzgebirge waren vor Ort. Um dem Handelskonzern keinen Anlass für den Abbruch der Gespräche zu geben, traf man sich an Grill und Feuerschale, um – wie es hieß – den Internationalen Frauentag zu feiern. Traktoren wurden so vor die Einfahrt gestellt, dass ein- und ausfahrende Transporter rangieren mussten, um durchzukommen. Blockiert wurde die Zufahrt jedoch nicht.

Kartellamt: Kein Anlass für eine Prüfung

Dass die beiden Aldi-Gruppen ihren Einkauf jetzt in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft konzentrieren, ist für das Bundeskartellamt kein Grund für eine kartellrechtliche Prüfung. Aufgrund seiner Historie und der gemeinsamen Unternehmensstrategie betrachtet die Behörde den Gesamtkonzern als sogenannten faktischen Gleichordnungskonzern, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Bauernzeitung mit. Wettbewerblich gelten die beiden Gruppen somit als eine Einheit. Dies sei 2018 noch einmal intensiv geprüft worden, führte jedoch nicht zu einer abweichenden Bewertung. „Da es sich demzufolge bei gemeinsamen Einkaufsaktivitäten auch nicht um die Zusammenarbeit von Konkurrenten/Wettbewerbern handelt, ist in diesem Zusammenhang keine kartellrechtliche Prüfung erfolgt“, heißt es in der Antwort abschließend.

Countdown für Windkraft und PhotovoltaikDie Windkraftbranche schaut mit Spannung auf den 12. März. Dann sprechen Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz über den erlaubten Mindestabstand zwischen Windrädern und Siedlungen. Es wäre enorm wichtig, dass die Politik in diesem Punkt richtig entscheidet.

Es kommentiert Christoph Feyer

Der Februar hatte es in sich. Dank Sabine, Victoria und Yulia – den drei Sturmtiefs – konnte sich die Windkraftbranche im vergangenen Monat über einen neuen deutschen Rekord freuen: Windmühlen erzeugten hierzulande in einem Monat so viel Strom wie zwei Kernkraftwerke im ganzen Jahr. Nach Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lieferten die Windräder im Februar 20,9 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom, 17,9 Mrd. kWh davon erzeugten Anlagen an Land. Offshore-Windräder, also jene auf See, steuerten 3 Mrd. kWh bei.

„Neue Energien“

(c) Sabine Rübensaat

Doch so richtig große Freude kommt trotz dieser Rekordzahlen bei den Erneuerbaren nicht auf. Schuld ist der scharfe Kontrast zur dramatischen Situation beim weiteren Ausbau von Wind- und Solaranlagen. Die 1.000-Meter-Abstandsregel für neue Windkraftanlagen und der 52-Gigawatt-Deckel für den Sonnenstrom sind die Reizthemen.

Dass es auch der März in sich haben wird, hofft daher die gesamte Branche. Am 12. März findet in Berlin die nächste Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern statt. Neben einem um 86 ct pro Monat erhöhten Rundfunkbeitrag soll dann auch ein neuer Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums zu den Mindestabständen zwischen Windrädern und Siedlungen besprochen werden. Zudem hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Aussicht gestellt, dass der 52-Gigawatt-Deckel für die Photovoltaik in einem Eilgesetz fallen werde.

Wie heikel die Lage kurz vor dem 20. Geburtstag des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist, zeigt der Streit über den Mindestabstand von Windrädern, der seit Monaten in der Koalition tobt – ausgelöst ausgerechnet durch einen Beschluss zum Klimapaket. Die darin veranschlagten, bundeseinheitlichen 1.000 Meter würden die verfügbaren Flächen für neue Windparks glatt halbieren. Laut Altmaier sollen die Länder nun aber von der Mindestabstandsregelung abweichen dürfen, allerdings nicht zwingend nur nach unten. Auch größere Mindestabstände wären denkbar. Damit das Ganze für die Windmüller nicht nach hinten losgeht, soll künftig ein „Koordinierungsausschuss“ darüber wachen, dass alle Bundesländer ihren Beitrag zum Ökostrom-Ziel „2030: 65 Prozent“ auch leisten.

Keine Frage, Windräder verändern das Landschaftsbild. Aber ohne Klimaschutz wird sich das noch viel dramatischer ändern. Die Nutzung von Wind- und Solarenergie ist nachweislich die kosteneffizienteste Möglichkeit, eine Energiewende in Deutschland zu stemmen. Das haben Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich in Aachen mithilfe ihrer Hochleistungsrechner eindeutig nachgewiesen. Für sie ist Windkraft dabei das Rückgrat der Energiewende. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Erzeugung grüner Energie ordentlich Wertschöpfung in die Regionen bringt. Das ließe sich übrigens noch steigern, wenn die Bürger zum Beispiel stärker als bisher am Ausbau der Windkraft beteiligt werden.

Windenergie: Faire Pacht als Ziel

Bei der kleinsten Chance auf ein neues Windenergiegebiet schwärmen die Projektplaner aus und wollen sich Flächen sichern. Den Eigentümern legen sie dann Verträge vor, die verlockende Einnahmen versprechen. Doch Papier ist geduldig und die Materie kompliziert. mehr

Deutschland importiert 70 Prozent seiner benötigten Primärenergie aus dem Ausland. Und selbst wenn eines Tages Erdöl und -gas durch sogenannten grünen Wasserstoff ersetzt werden, wie es Altmaier den Kollegen vom ZDF voraussagte, würde der Import des energiereichen Gases den Strompreis für uns nahezu vervierfachen. Auch das konnten die Jülich-Wissenschaftler nachweisen. Deshalb kann man nur hoffen, dass die Ministerpräsidenten der Länder die schon oft zitierten Zeichen der Zeit erkannt haben und nächsten Donnerstag die Weichen richtig stellen. Der Countdown läuft.

Protokoll: So liefen die bundesweiten BauerndemosEs wird wieder demonstriert: Die Initiative „Land schafft Verbindung – Deutschland“ hat in zahlreichen deutschen Städten zu Protesten aufgerufen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Live-Ticker der Bauernzeitung.

Die Initiative „Land schafft Verbindung – Deutschland“ hat heute erneut ein Zeichen gesetzt und ihre Forderungen nach vernünftigen und verlässlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zum Ausdruck gebracht. Die Basisbewegung hat dazu Landwirte zu Protesten in ganz Deutschland aufgerufen.

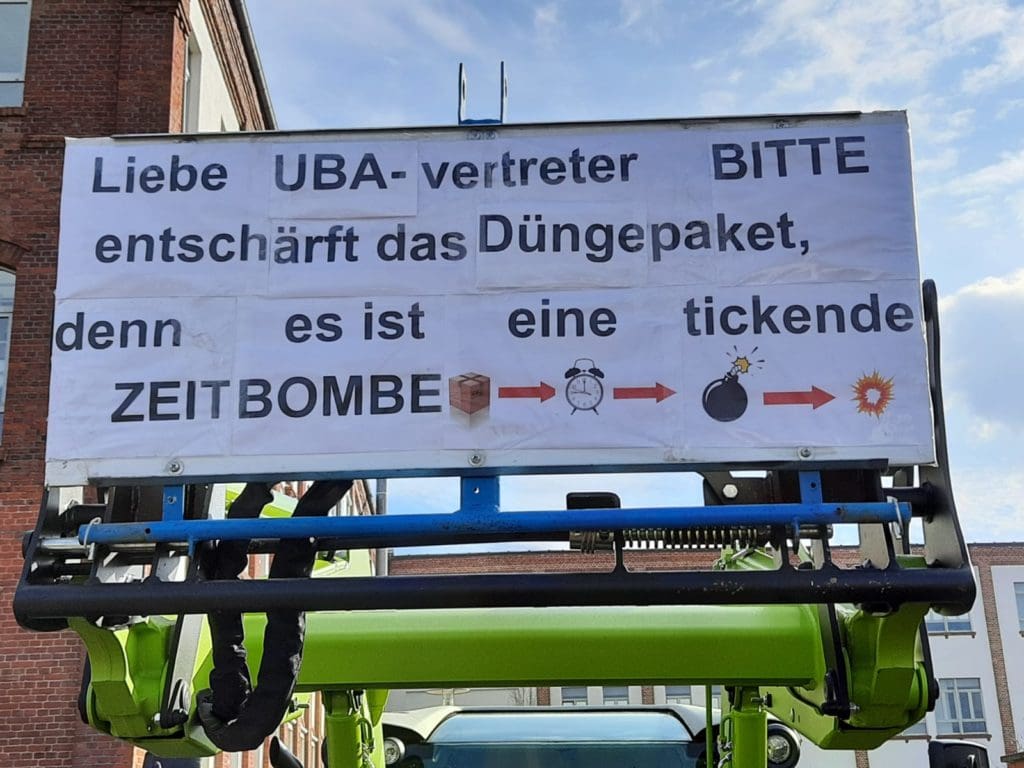

Die Hauptkundgebung fand in Dessau statt. Ziel der Sternfahrt, zu der Hunderte Bauern mit Traktoren und Bussen in der drittgrößten Stadt Sachsen-Anhalts erwartet werden, war das Umweltbundesamt. Die Behörde hat hier ihren Hauptsitz. Das Umweltbundesamt ist maßgeblich mitverantwortlich für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, aber auch für die Messstellen zur Überwachung der Nitratwerte im Grundwasser und die daraus resultierende Düngeverordnung.

Es war ein Tag voller Proteste, an denen die Landwirte in vielen deutschen Städten ihre Stimme erhoben haben. Und die Demonstrationen gehen weiter: Für den kommenden Samstag, 7. März, ruft „Land schafft Verbindung“ zu einem Mahnfeuer mit Traktoren an der Gedenkstätte „Point Alpha“ direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf. Beginn der Aktion ist um 16.30 Uhr.

Auch die Bauerndemo in Dessau ist inzwischen beendet. Die Landwirte machen sich mit ihren Schleppern auf den Heimweg. Für das Umweltbundesamt gab es zum Abschluss der Kundgebung noch den Satirepreis der deutschen Landwirtschaft, die „Goldene Mistkarre“ – für die negativen Verdienste des UBA um die Landwirtschaft. fi

In Dresden in jetzt Schluss: 1000 Traktoren beginnen die Heimfahrt. Die Kundgebung wurde mit einer Andacht beendet.

Vor dem Dresdner Landtag muss sich Antonia Mertsching (die Linke) auf dem Podium einiger wütender Zwischenrufe erwehren. Allerdings ist auch ihr Beitrag teils vorwurfsvoll. Sie spricht von Blockadehaltung des Berufsstandes. Die Teilnehmer kehren ihr demonstrativ den Rücken. kb

In Karlsruhe sind etwa 100 Bauern vor Ort, um zu protestieren.

In Cloppenburg wurden laut Nord-West-Zeitung Lager von Lidl und Amazon blockiert. Ziel der 100 protestierenden Landwirte seien Gespräche mit Lidl gewesen.

Inzwischen auf der Bauerndemo in Dresden: Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP) spricht in Dresden. Er sieht Teile der Politik zu weit von der Wissenschaft entfernt. Daran seien auch NGOs Schuld, die Ängste schürten und daraus ein Geschäft machen.

Zu Wort kommen Landwirte und Politiker im Wechsel. Olaf Kranen, Ackerbauer aus Oschatz. Er fordert die DüV auszusetzen und erstmal die Messstellen überprüft. Stolz ist er darauf, dass LsV die Landwirte wieder vereint hat. kb

Auf Twitter macht ein Video von den Bauernprotesten in Mainz die Runde. Außerdem wurde der Vorsitzenden des Umweltbundesamtes Kersten in Dessau die „Goldene Mistkarre“ verliehen.

Seit fast zwei Stunden hören sich die Landwirte in Dessau die Redebeiträge von Berufskollegen aus verschiedenen Bundesländern und von Verbandsvertretern an. Von politischer Ebene ist kein Verantwortlicher aus Magdeburg erschienen. Das stößt den Bauern ziemlich sauer auf. Sie sehen darin eine unerträgliche Ignoranz gegenüber der Landwirtschaft.

In Dresden spricht der Ministerpräsident

Allerdings kann auch Michael Kretschmer den Landwirten die Sorgen nicht nehmen: „Ich kann Ihnen heute nicht sagen, ob die sächsische Staatsregierung dieser Düngeverordnung im Bundesrat zustimmen wird.“

Uns erreichen aktuelle Zahlen aus Hamburg: Nach Angaben der Polizei sind aktuell rund 1.250 Teilnehmer und 750 Traktoren vor Ort.

Die Kundgebung in Dessau ist gut besucht. Zahllose Landwirte sind vor Ort, mit ihnen ca. 500 Traktoren.

Bauerndemo auch in Hamburg: Landwirte aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern machten sich heute in den frühen Morgenstunden mit Traktoren auf den Weg nach Hamburg. Mit ihrer Sternfahrt demonstrierten sie für den Erhalt der verantwortungsvollen und nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland. Für die vielfach noch regional verankerte Landwirtschaft und somit für viele Arbeitsplätze stelle die aktuelle Agrarpolitik eine ernstzunehmende Gefahr dar, heißt es in einer Pressemitteilung von Land schafft Verbindung Deutschland.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich etwa 2.500 Landwirte mit rund 1.000 Traktoren an der Aktion der norddeutschen Bauerndemo in Hamburg.

Kundgebung in Hamburg

„Wir brauchen Rahmenbedingungen, die uns ein Mindestmaß an Sicherheit bei der Entwicklung unserer Betriebe geben“, betonte Landwirt Rüdiger Schulz von „Land schafft Verbindung Mecklenburg-Vorpommern“. Der Landwirt aus Neuhof auf der Insel Poel nimmt an der Kundgebung auf dem Hamburger Tschaikowskiplatz teil und berichtet vor Ort. ri

Hauptkundgebung in Dessau: Die Trecker rollen an

In Dessau sind die Straßen voll

Die Vorbereitungen für die Protestkundgebung laufen auf Hochtouren. Die B184 ist mittlerweile für den normalen Verkehr gesperrt, die Bühne wird aufgebaut. Ab 11 Uhr werden etwa ein Dutzend Redner zu den Landwirten sprechen. Darunter soll auch die neue UBA-Vizepräsidentin Dr. Franziska Kersten sein.

Es geht bei der Demo heute vor allem um die erneute Novellierung der Düngeverordnung. Die Forderung der Landwirte bringt dieses Plakat auf den Punkt.

Die ersten Schlepper stehen aufgereiht auf der B184 in Dessau vor dem UBA.

Bereits seit Dienstag halten Landwirte mit Traktoren vor dem Umweltbundesamt eine Mahnwache ab. Darunter sind neben Bauern aus Sachsen-Anhalt auch Berufskollegen aus Niedersachsen und sogar aus Bayern!

Heute: Große Bauerndemo in Dessau

Der Protest geht weiter: „Land schafft Verbindung“ hat für Donnerstagvormittag eine Demonstration vor dem Umweltbundesamt in Dessau angekündigt. Die Behörde ist maßgeblich mitverantwortlich für die Überwachung der Nitrat-Messstellen.

Die Initiative „Land schafft Verbindung – Deutschland“ will heute erneut ein Zeichen setzen und ihre Forderungen nach vernünftigen und verlässlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft zum Ausdruck bringen. Die Basisbewegung hat dazu Landwirte zu bundesweiten Demonstrationen aufgerufen.

Die Hauptkundgebung findet in Dessau statt. Ziel der Sternfahrt, zu der Hunderte Bauern mit Traktoren und Bussen in der drittgrößten Stadt Sachsen-Anhalts erwartet werden, ist das Umweltbundesamt. Die Behörde hat hier ihren Hauptsitz. Das Umweltbundesamt ist maßgeblich mitverantwortlich für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, aber auch für die Messstellen zur Überwachung der Nitratwerte im Grundwasser und die daraus resultierende Düngeverordnung.

+++ Live-Ticker zu den Bauernprotesten +++

Es wird wieder demonstriert: Die Initiative “Land schafft Verbindung – Deutschland” hat in zahlreichen deutschen Städten zu Protesten aufgerufen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Live-Ticker der Bauernzeitung. mehr

In vier Wochen entscheidet der Bundesrat über die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. „Land schafft Verbindung“ will gemeinsam mit den Landwirten alle Hebel in Bewegung setzten, damit die neue Düngeverordnung abgelehnt wird.

Die Bauern demonstrieren heute für folgende Themen:

1. Aussetzen der Düngeverordnung und Prüfung der Nitratberichte

2. Sicherstellung der deutschen Lebensmittelproduktion

3. Umsetzung der Zukunftskommission

Die Kundgebung beginnt um 11:00 Uhr in Dessau vor dem Umweltbundesamt.