Gute Lehrlinge sind Mangelware, heißt es oft von Ausbildungsbetrieben – nicht nur in der Landwirtschaft. Doch jede Medaille besitzt zwei Seiten. Sind also auch Betriebe mit einer guten landwirtschaftlichen Lehrausbildung rar gesät?

Es kommentiert Erik Pilgermann

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – diesen Satz kennen Sie bestimmt. Er hört sich sehr altbacken an, und er ist es auch. Glücklicherweise habe ich ihn in meiner eigenen landwirtschaftlichen Lehre Ende der Neunziger nicht zu hören oder zu spüren bekommen. Doch viele meiner Mitlehrlinge bekamen aufgrund dieser Auffassung während ihrer Ausbildung kaum mehr als Steinesammeln und Strohbergen beigebracht. Kein Wunder, dass sie nach bestandener Prüfung einfach nur in einen anderen Job wechseln wollten. Schlechte Bezahlung und unfaire Behandlung können eben keine Begeisterung für landwirtschaftliche Berufsfelder wecken. Umso schlimmer, als ich diesen verhängnisvollen Satz letztens bei den praktischen Abschlussprüfungen für Brandenburger Landwirtschaftshelfer erneut zu hören bekam. Seitdem brennt mir die Frage auf den Nägeln: Was bedeutet dieser Satz wirklich? Und ist er überhaupt noch zeitgemäß?

Mitarbeiter MIt Verantwortung

Wenn von Herren die Rede ist, muss man auch über Knechte sprechen. Doch Knecht zu sein, hat niemand verdient. Was gebraucht wird, sind selbstständig denkende und handelnde Mitarbeiter. Mitarbeiter, denen man Verantwortung für wertvolle Tiere oder Maschinen und letztlich auch für ihre Mitmenschen übertragen kann. Keiner von uns besitzt diese Fähigkeiten von klein an. Das meiste davon muss erlernt werden.

Zugegeben, nicht alles, was es für einen Beruf zu erlernen gilt, ist reiner Spaß. Das haben wir alle erfahren. Da gibt es lange Tage in der Ernte oder Wechselschichten im Melkstand. Man muss lernen, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe zu verstehen. Es geht um Sorgfalt und Verantwortung für das eigene Handeln. Man muss lernen, sich mit Kritik abzufinden, logisch zu argumentieren und dabei auch noch höflich zu bleiben. Und ja, man muss auch lernen, unangenehme Situationen aus zuhalten. Aber schließt man mit jungen Menschen einen Ausbildungsvertrag, übernimmt man auch Pflichten. Das Berufsbildungsgesetz sagt es ein deutig: „Ausbildende haben dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird…“.

Ausbildung in der Landwirtschaft: Azubis sind keine billigen Arbeitskräfte

Gut 20 Jahre nach meiner eigenen Lehre stehe ich heute als Prüfer vor Auszubildenden und muss leider immer wieder feststellen, dass sich manches überhaupt nicht verändert hat. Da treten Prüflinge im Pflanzenbau an, die nach drei Jahren Ausbildung noch nie mit einem Traktor gearbeitet haben, deren Ausbildungsbetriebe mit ihnen einen Vertrag samt Ausbildungsplan geschlossen, aber elementare Inhalte bewusst nicht vermittelt haben. Sieht so berufliche Handlungsfähigkeit aus? Azubis, egal ob als Helfer oder im Vollberuf, sind keine billigen Arbeitskräfte, sondern eine der wichtigsten und begrenzten Ressourcen heute, morgen und übermorgen.

Tatsache ist, dass – unabhängig von Betriebsgröße und Produktionsrichtung – mittlerweile für die Ausbildung in der Landwirtschaft bzw. in allen grünen Berufen eindringlich vor dem Fehlen junger Arbeitskräfte gewarnt wird. Schuld sei die mangelhafte allgemeine Schulbildung der Azubis, heißt es oft. Tatsache ist aber auch, dass sich die Agrarbranche selbst mindestens genauso intensiv für die Ausbildung des eigenen Nachwuchses einsetzen sollte, wie sie Kritik am Bildungssystem übt. So, wie die landwirtschaftlichen Berufe systemrelevant für die Gesellschaft sind, sind es Auszubildende für die Landwirtschaft. Die noch verbliebenen Herren sollten endlich von ihrem hohen Ross steigen und sich mit der neuen Generation auf Augenhöhe begeben. Herrenjahre, wenn man sie überhaupt noch so nennen möchte, bleiben nämlich immer Lehrjahre. Mein Motto ist heute: Man kann alt werden wie ‘ne Kuh und lernt immer noch dazu – auch nach einer erfolgreichen Ausbildung in der Landwirtschaft.

Zwei Bäuerinnen an der VerbandsspitzeDetlef Kurreck, der Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, wurde für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Erstmals gehören zwei Landwirtinnen dem geschäftsführenden Vorstand an.

Von Gerd Rinas

Der alte Präsident ist auch der neue: Detlef Kurreck ist heute auf dem Bauerntag des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Linstow in seinem Amt bestätigt worden. Kurreck erhielt bei der direkten Wahl 103 von 105 abgegebenen Delegiertenstimmen. Als Vizepräsidenten bestätigt wurden Dr. Manfred Leberecht, Bauernverband Ludwigslust, (97 Stimmen) und Dr. Heike Müller, Malchin, (101). Der bisherige Vizepräsident Gerd Göldnitz, Ludwigslust, trat nach acht Jahren im Vorstand aus Altersgründen nicht wieder an. Als weitere Bewerberin für den geschäftsführenden Vorstand kandidierte Sabine Firnhaber, Parchim. Die Nebenerwerbslandwirtin engagiert sich bei „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern und wurde mit 101 Stimmen ebenfalls in den neuen geschäftsführenden Vorstand gewählt.

Kurreck zu ASP: „Es sind alle Vorbereitungen getroffen“

In seinem Bericht an den Bauerntag ging Kurreck auf den ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im benachbarten Brandenburg ein. „Es sind alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt kommt es darauf an, dass die eingeübten Szenarien im Seuchenfall funktionieren“, sagte Kurreck. Renate Schuster, Geschäftsführerin des Hybridschweinezuchtverbandes Nord/Ost wies darauf hin, dass es bereits am Tag 1 von ASP in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten für Schweinehalter im Umkreis von 15 km um den Fundort des positiv getesteten Wildschweins gebe. Der Schlachthof in Weißenfels verweigere die Annahme von Schweinen aus der Restriktionszone, und Speditionsfirmen transportierten keine Schweine mehr aus diesem Gebiet.

Präsident Kurreck unterstrich, dass die Landwirte im Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern bereit seien, mehr Leistungen für Artenvielfalt, Klimaschutz und sauberes Wasser zu erbringen. „Voraussetzung ist, dass diese Leistungen bezahlt werden“, so Kurreck. Trotz Corona-Einschränkungen und drohender Schweinepest war die Stimmung unter den Delegierten entspannt. Zuversichtlich zeigte sich Kurreck bei der Umsetzung der neuen Düngeverordnung. Agrarverwaltung und Verband seien in den vergangenen Monaten „aufeinander zugegangen“. Es stünden gute Lösungen in Aussicht.

Bauernverband MV: Kritik an Kriterien von Landpachtverträgen

Kritik äußerte der Präsident an den Kriterien der neuen Pachtverträge für Landesflächen und dem Vorhaben, in den nächsten Jahren zehn Prozent der landwirtschaftlichen Landesflächen aufzuforsten. Kurreck appellierte an Landwirtschaftsminister Till Backhaus, bei der Aufforstung die Freiwilligkeit sicherzustellen. Flächentausch und Bodenordnungsverfahren könnten dazu beitragen. Kurreck bekräftigte die gute Zusammenarbeit mit der Initiative „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern, deren Sprecher Toni Reincke am Verbandstag teilnahm. „Zwischen uns passt kein Blatt Papier“, betonte Kurreck.

In der Diskussion forderte Hans-Albrecht Witte, Friedland, eine klare Strategie für den Schutz der Weidetiere. „Problemwölfe“ müssten entnommen werden können, so Witte. Gerald Dohme, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, wies darauf hin, dass die Stärke des DBV die Vielfalt seiner Mitgliedsverbände sei. Trotz im Detail unterschiedlicher Auffassungen komme es darauf an, die Einheit im Verband zu stärken. Dohme begrüßte die konstruktive Zusammenarbeit mit Land schafft Verbindung.

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Am Mittwoch kam es im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei Aussaatarbeiten zu einer Kollision eines Traktors gegen einen Strommast. Der Mast stürzte daraufhin um, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Glück im Unglück hatte ein Traktorfahrer zwischen Dammereez und Dersenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, als er am Mittwochvormittag bei Bestellarbeiten den fast 24 m hohen Mast einer 110-Kilovolt-Stromleitung rammte: Der umstürzende Mast verschonte den Fahrer. Das automatische Sicherungssystem schaltete die Leitung ab, als sich der Mast zu neigen begann. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weniger Glück hatten etwa 17.000 Kunden des regionalen Stromversorgers WEMAG in Boizenburg und umliegenden Gemeinden. Sie waren am Mittwochvormittag mehrere Stunden ohne Strom, bevor der Ausfall durch Netzumschaltungen behoben wurde. Der Freileitungsmast ist stark beschädigt. Mitarbeiter der WEMAG-Netz GmbH und Spezialisten arbeiten daran, den Schaden zu beheben. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls dauern am Tag danach noch an. ri

Auch interessant

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

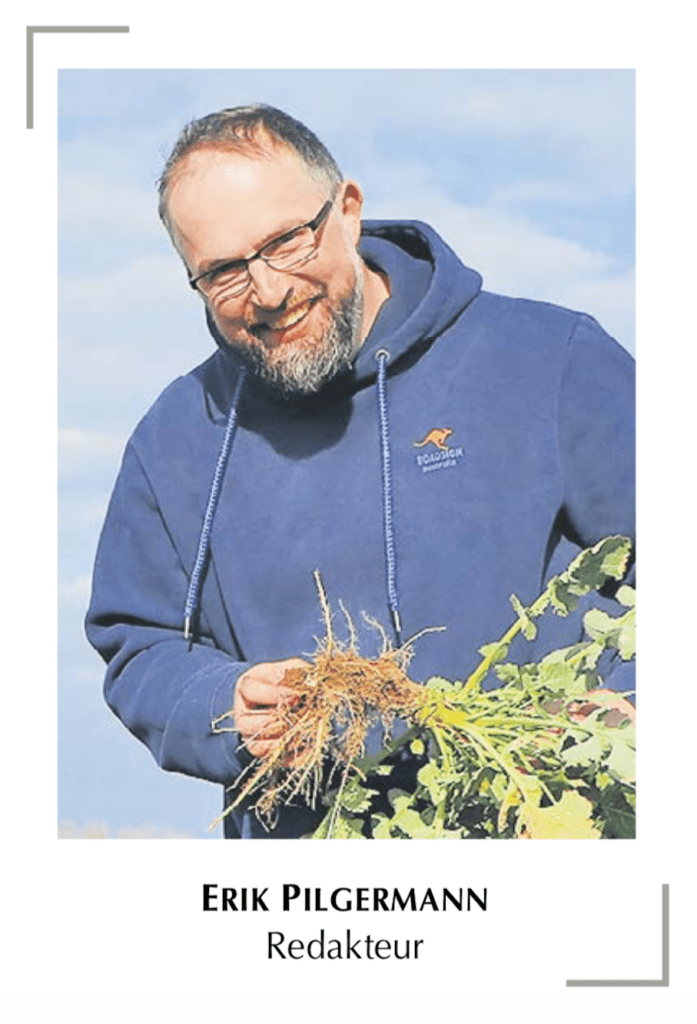

Nach dem ASP-Fund im Landkreis Spree-Neiße wird es drei ASP-Sperrbezirke geben. Das Ende der dritten Zone liegt 30 Kilometer entfernt von der Fundstelle des Wildschweins. 17 Schweinehalter liegen im betroffenen Gebiet – der größte hält 3.000 Tiere.

Nach dem Fund eines verendeten weiblichen Wildschweins im Landkreis Spree-Neiße (SPN), wurde am Donnerstavormittag vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, dass das verweste Tier das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) enthält. Der Fund wurde am Montag (7. September 2020) durch den zuständigen Jäger im Eigenjagdbezirk im Ortsteil Sembten in der Gemeinde Schenkendöbern gemeldet. Im Landkreis Spree-Neiße wurden unverzüglich der Krisenstab einberufen und entsprechende Maßnahmen festgelegt. Neben der Information der Bevölkerung umfasst das in einem ersten Schritt die Einrichtung von Restriktionszonen.

ASP-Sperrbezirk: Drei Zonen sollen Ausbreitung Eindämmen

Die Kernzone umfasst dabei einen Umkreis von bis zu drei Kilometern vom Fundort. Diese Abgrenzung wird mit einem elektrischen Zaun abgesichert sowie mit einem Betretungs- und Ernteverbot belegt. Bei der zweiten Zone mit einem Radius von 15 Kilometern handelt es sich um das sogenannte gefährdete Gebiet, dem der dritte Radius mit einer Weite von 30 Kilometern folgt.

Im gefährdetem Gebiet gibt es 17 gemeldete Schweinehaltungen, davon eine in der Kernzone. Der Schweinebestand in der Kernzone umfasst lediglich ein Schwein. Der nächstgrößere Schweinehalter (mit 150 Mastschweinen) innerhalb der Restriktionszone befindet sich im Ort Atterwasch. Der größte Schweinehalter innerhalb der Restriktionszone hält 3.000 Mastschweine. Die ersten Beprobungen seien bereits angelaufen.

Weiterhin werde jedes erlegte bzw. gefundene Fallwild beprobt und zu einer Kadaversammelstelle nach Bresnichen gebracht. Die Sammlung und Beprobung der erlegten und gesammelten Schweine führt der Holzhof Tauer durch. Als weitere Maßnahme koordiniert der Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa in enger Abstimmung mit den Landkreisen Dahme Spreewald und Oder-Spree einen Zaunbau. Ebenso wird der Landkreis SPN vom Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg vor Ort unterstützt. red

ASP-Fall in Brandenburg: Was Sie jetzt wissen müssen!Bei einem verendeten Wildschwein in Brandenburg wurde die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Nun müssen umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden.

Von Dr. Heike Engels

Jetzt ist auch in Deutschland die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen. Das bestätigten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf einer kurzfristigen Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. Jetzt müssen umfangreiche Maßnahmen für deutsche Schweinehalter getroffen werden, um eine Ausbreitung der ASP zu verhindern. Zusätzlich werden Drittländer die Einfuhr von Schweinefleisch-produkten und Schweinen aus Deutschland wahrscheinlich sofort stoppen, was eine große wirtschaftliche Belastung für die Schweineproduktion in Deutschland bedeuten würde.

Von den jetzt folgenden Maßnahmen sind aber nicht nur Tierhalter betroffen. Je nach Gegebenheiten vor Ort entscheiden die zuständigen Landesbehörden über die zu treffenden Maßnahmen. Im Allgemeinen gilt aber Folgendes:

ASP-Ausbruch in einem Hausschweinebestand

ASP beim Hausschwein führt zu einem Sperrbezirk (mindestens 3 km um das Gehöft) und einem Beobachtungsgebiet (mindestens 10 km um das Gehöft). Es kann darüber hinaus ein „Standstill“ für jegliche Tierbewegungen veranlasst werden. Wahrscheinlich werden größere Gebiete (mehrere Landkreise) zu einer Einheit zusammengefasst. Dort gelten dann entsprechende Einschränkungen. Der infizierte Betrieb wird geräumt („gekeult“) sowie gereinigt und desinfiziert, um so den Infektionsherd schnellstmöglich zu beseitigen.

Gleiches gilt gegebenenfalls für Betriebe, bei denen aufgrund von Kontakten eine Ansteckung nicht ausgeschlossen werden kann. Möglicherweise infiziertes Fleisch beziehungsweise Produkte müssen vernichtet werden. Auf jeden Fall wäre allein der Sperrbezirk eine erhebliche Belastung für die betroffenen Betriebe, denn die Sperrung würde frühestens 45 Tage nach der Grobreinigung und Vordesinfektion des Seuchenbetriebes und nach klinischen und serologischen Untersuchungen aller Betriebe im Sperrbezirk mit negativem Ergebnis aufgehoben werden.

Der Umgang mit der ASP sowohl bei den Haus- als auch bei den Wildschweinen ist detailliert aufgelistet in der Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2594), die die Vorgaben der Richtlinie 2002/60/EG umsetzt. Ergänzt werden diese durch den jeweils von der Kommission an die Seuchenlage neu angepassten Durchführungsbeschluss Nummer 2014/709.

Infizierte Wildschweine in Deutschland nach ASP-Ausbruch

Wird ASP bei einem Wildschwein nachgewiesen, wird um die Abschuss- oder Fundstelle ein 8 bis 20 km großer gefährdeter Bezirk, in dem das Seuchengeschehen aktiv ist, eingerichtet und darum noch eine Pufferzone mit einem Radius von mindestens 24 km, bei der es sich um ein virusfreies Gebiet handelt. In dem gefährdeten Bezirk ergeben sich dann Verbringungsbeschränkungen auch für Hausschweine. Eine Aufhebung aller Maßnahmen ist rechtlich frühestens sechs Monate nach dem letzten positiven Fall möglich, es kann also von einer sehr langen Dauer der Sperrmaßnahmen ausgegangen werden. In der Pufferzone steht neben der Fallwildsuche und der Untersuchung sämtlicher erlegter Wildschweine eine wesentliche Reduzierung der Schwarzwildpopulation durch intensive Bejagung im Vordergrund. Auf die Jäger kommen in jedem Fall mehr Aufgaben zu wie vermehrte Jagd, Probennahme und Bürokratie.

ASP-Verdacht in Ostbrandenburg

Hat die Afrikanische Schweinepest die Bundesrepublik erreicht? Ein im Landkreis Spree-Neiße gefundener Wildschweinkadaver wird derzeit noch untersucht. mehr

Schutzmaßnahmen nicht nur für Schweinehalter

Soweit es aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist, kann die zuständige Behörde für das gefährdete Gebiet die Nutzung landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Flächen für längstens sechs Monate beschränken oder verbieten (§ 14d, Absatz 5a, Nummer 1 Schweinepest-Verordnung).

Diese Anordnung kann erneut getroffen werden. Die im ASP-Fall einzurichtende lokale Sachverständigengruppe wird die zuständige Behörde beraten, wo Nutzungsbeschränkungen erforderlich sind. Damit wären nicht nur Schweinehalter, sondern auch Ackerbauern betroffen. Welche Optionen zum Einsatz kommen könnten, haben das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) und der Deutsche Jagdverband e.V. in einem Katalog zusammengefasst.

Einige Beispiele:

- Beschränkungen/Verbote der Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen (zum Beispiel Ernteverbot),

- Betretungseinschränkungen,

- Absperrungen durch Zäune,

- Anlegen von Jagdschneisen,

- vermehrte Fallwildsuche (tote Tiere),

- Beschränkungen/Verbote der Jagd,

- Beauftragung von Dritten, wenn eine verstärkte Bejagung durch Jagdausübungsberechtigte nicht oder nicht in dem erforderlichen Maße erfolgt.

Keine dieser Maßnahmen ist ein Automatismus, das heißt ob und gegebenenfalls welche Maßnahme angeordnet wird, ist immer eine Frage des Einzelfalls. Die dabei zu berücksichtigenden Faktoren sind insbesondere Topografie, Wildschweinpopulationen, die mögliche Weiterverbreitung des Erregers, natürliche Grenzen sowie Tierbewegungen in der Wildschweinpopulation. Denn diese Maßnahmen dienen im Grunde alle dazu, die Wildschweine nicht aufzuschrecken, damit sie in ihrem Gebiet bleiben und die Seuche nicht weitertragen.

ASP-Ausbruch: Entschädigungen für Nutzungseinschränkungen

Wichtig zu wissen: Sollten Nutzungsbeschränkungen wie Ernteverbote von staatlicher Seite angeordnet werden müssen, steht betroffenen Landwirten eine staatliche Entschädigung zu. Über die jeweilige Höhe wird derzeit in den Ländern diskutiert. Deshalb sollten Versicherungsverträge, die Ertragsschäden versichern, genauestens geprüft werden, inwieweit bei einer staatlichen Entschädigung noch gezahlt wird beziehungsweise die staatliche Entschädigung von der Versicherungssumme abzuziehen ist. Hals über Kopf sollten keine derartigen Versicherungen abgeschlossen werden.

Vieles wird davon abhängen, wie frühzeitig man den Seuchenfall und seine Ausbreitung erkennt. Geschieht dies zu einem frühen Zeitpunkt, werden die betroffenen Flächen kleiner sein, was nicht nur die Tierseuchenbekämpfung erleichtert, sondern auch Einfluss auf mögliche Einschränkungen hat. Gleichwohl kann es natürlich dazu kommen, dass zum Beispiel für Maisflächen, in denen sich Wildschweinrotten aufhalten, ein Ernteverbot ausgesprochen wird, um die Wildschweine in diesem Gebiet halten zu können. Ähnliches wird gelten für Waldarbeiten auf hochinfizierten Flächen. Auch hier wird man Aktivitäten, die zur Beunruhigung des Wilds führen, nicht durchführen können. Bei anderen Flächen kann das anders aussehen.

Im Regelfall wird es beispielsweise für Erdbeerfelder vermutlich keine Ernteverbote geben, da Wildschweine dort meist nicht anzutreffen sind. Diese Beispiele zeigen, dass vieles auch davon abhängen wird, in welcher Jahreszeit man sich befindet, um was für Flächen es sich ganz konkret handelt, wie die Wildschweinbewegungen sind und sich das konkrete Seuchengeschehen entwickelt. Letztendlich ist eine Vielzahl von möglichen Szenarien denkbar. Das Tierseuchenbekämpfungsvorgehen wird stets an die Einzelsituation angepasst.

ASP-Ausbruch: Vorbereitung der Bundesländer

Abgesehen von den Maßnahmen, die in der bundesweit geltenden Schweinepest-Verordnung geregelt sind, haben sich die Bundesländer individuell auf den Seuchenfall vorbereitet. Regelmäßige Tierseuchenübungen, auch länderübergreifend, ASP-Monitoring bei krank erlegten oder tot aufgefundenen Wildschweinen, Schulungen der Landwirte in Biosicherheit sowie die Intensivierung der Schwarzwildjagd laufen schon seit Jahren. Alle Bundesländer haben bereits mobile Elektrozäune gekauft oder sind dabei, es zu tun. Die Längen variieren zwischen 50 und über 120 km.

Die Erfahrungen mit der ASP in Tschechien zeigen, dass bei einer frühzeitigen Erkennung des Ausbruchsfalls eine Umzäunung mit einer Kombination aus elektrischem Weidezaun und einem Duftzaun zusammen mit den anderen Maßnahmen das Abwandern potenziell infizierter Wildschweine vermeiden und so eine Weiterverbreitung der Seuche unterbinden kann. Die Duftzäune sind mit einem Duftstoff kontaminiert. Dabei handelt es sich um einen starken fäkalienähnlichen Geruch oder aber auch um Geruchsbestandteile von Wolf, Luchs, Bär und Mensch, der Wildschweine fernhalten soll.

Zusätzlich haben einige Länder Container für die Zwischenlagerung verendeter Wildschweine bereitgestellt sowie Verträge mit auf Tierseuchenschutz spezialisierten Firmen abgeschlossen, damit Zaunbau und weitere Maßnahmen schnell und reibungslos ablaufen können.

Julia Klöckner will Kükentöten beenden

Julia Klöckner hat heute einen Gesetzentwurf zur Beendigung des Kükentötens vorgelegt. Damit soll das Töten von Eintagsküken in Deutschland verboten werden. Diese gängige Praxis, eine unrentable Aufzucht zu umgehen, würde dadurch beendet.

Ein Gesetz soll das Töten von Eintagsküken (das sogenannte Kükentöten) in Deutschland verbieten. Agrarministerin Julia Klöckner hat dazu heute einen Gesetzentwurf im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) präsentiert. Die übliche Praxis, männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen zu töten, weil ihre Aufzucht unwirtschaftlich ist, würde dadurch beendet.

Gesetzt der Zustimmung im Bundestag wäre Deutschland mit dem Gesetz zur Beendigung des Kükentötens weltweit Vorreiter. Laut BMEL gibt es bisher in keinem anderen Land ein solches Gesetz. Nur Frankreich habe bereits signalisiert, ebenfalls aus dem Kükentöten aussteigen zu wollen. Den Brütereien bzw. Geflügel haltenden Betrieben stünden stünden nach Auffassung des BMEL marktreife Alternativen zur Geschlechtsbestimmung im Brutei bis Ende 2021 zur Verfügung.

Kükentöten Beenden: Geschlechtsbestimmung wird weiter erforscht

Derzeit arbeiten alle marktreifen Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei in einem Zeitraum vom 9. bis 14. Bebrütungstag. Insgesamt wird ein Küken 21 Tage ausgebrütet. Es wird dennoch weiter geforscht, um zu einem noch früheren Zeitpunkt die Geschlechtsbestimmung im Ei vornehmen zu können. Der Entwurf von Julia Klöckner gehe im Sinne des Tierschutzes aber noch einen Schritt weiter. Die bestehenden Verfahren sollen als Brückentechnologie eingesetzt und weiterentwickelt werden. In einem zweiten Schritt sieht das Gesetz nach dem 31. Dezember 2023 dann ein Verbot des Tötens von Hühnerembryonen im Ei bereits nach dem 6. Bruttag vor.

Kükentöten Beenden: AUch Handel in der Pflicht

Bundesministerin Julia Klöckner sagte hierzu am Mittwoch: „Die Konsequenz aus dem Gesetz soll nicht sein, dass mehr Eier aus Ländern zu uns importiert würden, die über einen Ausstieg noch nicht einmal nachdenken. Unser Anspruch ist ein anderer: Wir wollen hier in Deutschland Tierschutz und Wirtschaftlichkeit zusammenbringen, klare Perspektiven schaffen. Dabei steht auch der Handel in der Pflicht. Mit der Umstellung seines Sortiments kann er ein klares Bekenntnis gegen das Kükentöten abgeben – er hat es in der Hand, ob er Eier aus heimischen Brütereien anbietet, in denen das Kükentöten nicht mehr erlaubt ist oder solche aus Ländern, in denen das weiterhin der Fall ist.“ red

Farm and Food: Von analog zu live-digitalDer Kongress Farm & Food 4.0 am 18. Januar 2021 in Berlin wird nicht stattfinden. Angesichts der Coronavirus-Pandemie lässt sich das Event nicht in angemessener Form durchführen. Der Kongress durchläuft deshalb eine digitale Transformation.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, den für Januar 2021 geplanten Kongress Farm & Food 4.0 abzusagen. „Als Event-Veranstalter sehen wir uns in der Pflicht, unser Kongress-Format zu überdenken”, sagt Matthias Lech, Projektleiter von Farm & Food 4.0.

Im Frühjahr 2020 hat Farm & Food mit der Bodenschmiede ein erfolgreiches neues Veranstaltungsformat durchgeführt: Den Ideenwettbewerb und anschließenden virtuellen Live-Pitch mit über 300 Teilnehmern sieht das Team um den Farm & Food Projektleiter Matthias Lech als einen vielversprechenden Auftakt, um mit seinem Netzwerk und anderen Partnern weiterhin im Austausch zu bleiben und das Networking des Kongresses fortsetzen zu können.

In digitaler Form Fakten und Wissen zu vermitteln, werde weiterhin eine wichtige Aufgabe des Farm & Food-Teams sein. Aufgabe des Kongresses aber sei für Matthias Lech das analoge gemeinsame Brainstorming, die Live-Stimmung, das lebendige Diskutieren auch gegensätzlicher Standpunkte. Der Kongress lebe von den persönlichen Begegnungen, dem gemeinsamen Spüren einer möglichen Zukunft. Das funktioniere eigentlich nur analog und lasse sich nicht einfach eins zu eins in den virtuellen Raum verlegen.

Gemäß des Fokus auf #FromFarmtoFork werde sich das Team um Farm & Food 4.0 weiter den wichtigen Fragen und Themen entlang der Wertschöpfungskette widmen. Auch die EU-Strategie, die Kern des Green Deal ist, will Farm & Food mit Experten aus Landwirtschaft und Wissenschaft diskutieren.

Das Label Farm & Food ist aus Sicht der Veranstalter in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Struktur sei also da, um im Team und gemeinsam mit dem Netzwerk ein neues Format für ein “digitales-Live-Erlebnis” zu entwickeln, das gleichzeitig die neuen Herausforderungen durch Covid-19 sowie das zunehmende Klimabewusstsein berücksichtigt.

Die digitale Transformation beginne im Kopf und Farm & Food werde die Besten zusammenbringen, um das Digitale im Analogen einzubinden und die Zukunft vorauszudenken. Man will seinen Inhalten treu bleiben und den direkten Kontakt zwischen den TeilnehmerInnen auch in Zukunft ermöglichen.

Dafür will das Farm & Food-Team modernste Mittel nutzen und neue erfinden, damit Menschen sich ganz “old-school” zusammensetzen und Wege nach morgen finden können. red

Nachgefragt

Bauernzeitung: Herr Lech, der Kongress Farm and Food 4.0 wird im Januar 2021 nicht in der gewohnten Form stattfinden. Die Gründe dafür liegen in der Corona-Pandemie. Was wird Interessierte stattdessen im Januar erwarten – und was nicht?

Matthias Lech: Zum Jahresauftakt werden wir mit den gewohnten Traditionen Messe und Kongress brechen. Wenn man so will, sind das unsere Vorsätze fürs neue Jahr. Was gleich bleiben wird ist jedoch die Fokussierung unserer neuen Formate auf das Vorausdenken einer möglichen Zukunft der Lebensmittelproduktion und das nicht nur zum Kalenderbeginn sondern in Serie gedacht, 365 Tage im Jahr. So viel sei verraten, wir werden das Wissen bereitstellen und die Räume entwerfen werden, in denen Innovationen für die Branche entstehen können.

Farm and Food 4.0 war als Zukunftskongress schon seit seinem Bestehen mit Digitalisierung, Kommunikation und dem Erschließen neuer Wege verbunden. Warum hat der Kongress bisher trotzdem in einem eher persönlichen Rahmen an einem festen Standort in Berlin stattgefunden?

Nur dort, wo es Wissen gibt, finden Veranstaltungen statt. Und das war im zeitlichen Rahmen der Grünen Woche natürlich Berlin. Die Agrarwelt war vor Ort und wir mit unserem Kongress mittendrin. Wir waren das Happening für die Vorausdenker der Szene in diesen traditionellen ersten Tagen der Landwirtschaft. Diesen Bezug haben wir nun nicht mehr. Aufgabe des Kongresses aber ist das analoge gemeinsame Brainstorming, die Live-Stimmung, das lebendige Diskutieren auch gegensätzlicher Standpunkte. Unser Kongress lebt von den persönlichen Begegnungen, dem gemeinsamen Spüren einer möglichen Zukunft.

Moderne Wege der Kommunikation und des internationalen Austausches werden zurzeit in vielen Lebensbereichen genutzt. Auf welche Formate können sich Interessierte bei der live-digitalen Umsetzung von Farm and Food 4.0 freuen?

Wir sind frei neu zu denken und Gelerntes neu zu interpretieren. Und hier kommt insbesondere unser Publikum ins Spiel. Das sind die Expertinnen und Querdenker, die nicht auf der Bühne stehen und in den aktuellen digitalen Formaten zu kurz kommen, weil ihre Eindrücke und ihre Einschätzungen nicht sichtbar werden. Gemäß unseres Fokus vom Acker bis zum Teller werden wir diese Expertise zugänglich und digital live erlebbar machen. Die digitale Transformation beginnt im Kopf und wir werden die Besten zusammenbringen um das Digitale im Analogen einzubinden. Wir werden dafür die modernsten Mittel nutzen und neue erfinden, damit Menschen sich ganz “old-school” zusammensetzen und Wege nach morgen finden können.

Bei unserem Praxispartner in Thüringen hat das Grünland sehr unter der Trockenheit des Sommers gelitten. Eine Mutterkuhherde der Agrargenossenschaft Teichel weidet jetzt im Hafer statt auf Grünland.

In Sichtweite der Stallanlagen in Teichröda steht eine 30-köpfige Färsenherde im Hafer. Der war gedrillt worden, nachdem auf dieser Fläche frostgeschädigte Wintergerste gehäckselt worden war. Der Agrar eG Teichel und ihren Charolais hilft der Hafer zu wirtschaften. Schien sich im Juli nach einigen Niederschlägen die Futtersituation noch zu entspannen, machte der trockene August diese Hoffnung wieder zunichte. Der Grünlandaufwuchs ist dürftig.

Agrar eG Teichel: 13 Herden haben weidegang

Für den Manager der Charolaisherden, Jens Schmidt, bedeutet dies anhaltend viel Arbeit. 13 Herden sind draußen. Angesichts des dünnen Aufwuchses müssen er, seine zwei Kollegen und Lehrling Louis sich sputen, damit sie beim immer kürzeren Weidewechsel mit dem Einzäunen hinterherkommen. Gerade auf den nicht mechanisierbaren, steilen Flächen bedeutet dies Knochenarbeit. Daneben müssen die Wasserwagen und die Futterautomaten umgesetzt werden. Die Kälber bekommen während der Weidesaison stets ihre Ration Getreide, das die Agrar eG Teichel selbst quetscht.

Auf die Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 reagierte der Betrieb mit dem Abbau seines Charolaisbestandes von 300 auf 250 Tiere. Und obwohl es weniger Tiere sind, erhöhte sich in den Trockenjahren wie beschrieben der Arbeitsaufwand. Das Mutterkuhteam bekam eine zusätzlich dritte Kraft. Vorstandschef Dr. Stefan Blöttner fasst es so zusammen: Weniger Ertrag bei höheren Kosten.

(c) Frank Hartmann

(c) Frank Hartmann

Wo es passt „stoppeln“ die CharoLais

Bereits vor zwei Wochen wurde begonnen, erste Maisflächen zu häckseln. Angesichts lichter Silos könne man nur so den Anschluss an die Herbstsaison herstellen, begründet dies Blöttner. Selbst von den gehäckselten Maisflächen haben aber die Charolais noch etwas: Wo es passt, lässt Herdenmanager Schmidt die Rinder „stoppeln“. Dies praktiziert der Betrieb im Übrigen auch, wenn Wildschweine im Mais gewesen sind. Somit können eventuell auf dem Boden liegende Kolben verwertet und gleichzeitig die Wildschäden beseitigt werden. Wie in jedem Jahr werden die Herden sukzessive auf Weidegründe in Richtung ihres Winterquartiers getrieben. Ende September kommen die ersten Tiere in den Stall. Die allesamt Para-TBC-freien Herdbuchkühe kalben ausschließlich im Stall ab. Die letzten Tiere erreichen, wenn möglich, ihr Quartier erst im Dezember.

Agrargenossenschaft Teichel eG

Gleichwohl man die Qualität der Charolais nicht verstecken muss, lief schon das Zuchtgeschäft 2019 nur mäßig. Dies betraf sowohl Bullen als auch weibliche Zuchttiere. Spürbar bremste in diesem Jahr Corona. Eine stabile Abnahme garantiert da noch die Direktvermarktung des Betriebes, die zwei bis drei Rinder im Monat veredelt.

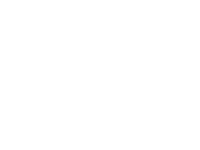

„Willkommen, Svenja!“Mit ihrer Dialogreihe „Wir schafft Wunder“ machte Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstag in der Papendorfer Agrargenossenschaft Station. Der Austausch war für beide Seiten anregend.

Von Gerd Rinas

Ein Schlepperparade am Straßenrand, freundliche Worte zum Empfang – die Landwirte der Papendorfer Agrargenossenschaft und Berufskollegen von Land schafft Verbindung und Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern empfingen Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstag am Rande von Rostock ohne Groll.

Eine Andere Tonlage

Das war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Viele Berufskollegen empfanden Schulzes „Bericht zur Lage der Natur“ im Mai als einseitige Schuldzuweisung an die Landwirtschaft. Im Juni hatten Landwirte Zweifel, ob die Umweltministerin im Herbst noch im Amt sein würde: „Sie ist nicht mehr tragbar“, hieß es bei „Land schafft Verbindung“ Mecklenburg-Vorpommern (LsV MV).

Ganz anders die Tonlage am Dienstag: „Willkommen, Svenja!“ , begrüßte „Land schafft Verbindung die Umweltministerin auf dem Betrieb bei Rostock. „Wir stehen für Dialog, bleiben dieser Haltung treu und setzen weiterhin auf konstruktive Aktionen“, sagte Christa-Maria Wendig von LsV MV. Die Landwirtin gehörte zum coronabedingt kleinen Kreis einer Diskussionsrunde zum „Zukunftsbild Landwirtschaft“, zu der Umweltministerin Schulze und Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus eingeladen hatten.

Neben Landwirten und Vertretern von Bauernverband, BDM und LsV waren auch Vertreter von Umweltschutzverbänden, Fridays for Future, Universitäten, Hochschulen und Behörden nach Papendorf gekommen. Die Frage, um die sich (fast) alles drehte: Wie sieht eine Landwirtschaft aus, die sowohl ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig ist?

Eine Antwort lieferte Steven Hirschberg, Vorsitzender der Papendorfer Genossenschaft. Dort betreiben elf festangestellte Mitarbeiter auf 1.345 ha LN seit sechs Jahren Präzisionslandwirtschaft. Feldrand- und Blühstreifen sind ebenso selbstverständlich im Anbauplan wie Zwischenfrüchte und Rotkleegras. „Alle fünf Hektar ziehen wir Bodenproben und ermitteln, wie die Flächen mit Nährstoffen versorgt sind. Jeder muss gucken, was auf seinem Boden möglich ist. Wir müssen wegkommen von pauschalierten Vorgaben, sondern differenziert herangehen“, forderte der 31-Jährige mit Blick auf Düngeverordnung und Insektenschutz.

Mecklenburg-Vorpommern aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Die Landwirtschaft sei nicht für alle Umweltprobleme verantwortlich. „Aber auch im ländlichen Raum gibt es Probleme. Und die müssen wir angehen. Dazu brauchen wir eine breite Debatte und die Bereitschaft zur Veränderung“, sagte Bundesumweltministerin Schulze. Ohne mehr Anstrengungen für Klimaschutz, sauberes Wasser und den Schutz der Biodiversität sei die Zukunft aber fraglich. „Die Verluste bei Insekten sind dramatisch. Die Landwirtschaft leidet schon jetzt als eine der ersten Branchen unter Klimaveränderungen, Trockenheit und Unwettern.“ Der Hinweis von Moderator Dietrich Holler, vor den Insekten ersteinmal übers Geld zu reden, brachte Schulze nicht aus der Fassung. Sie sei für Landwirtschaft in Deutschland und dafür, dass Landwirte vernünftige Einkommen erzielten. „Nachhaltigkeit ist aber das entscheidende Kriterium.“

Ein Landwirt aus Brandenburg wies in der Diskussion darauf hin, dass man der Natur einen Bärendienst erweisen würde, wenn man sie vollkommen sich selbst überlassen würde. Dies würde Arten, die sich an die Landbewirtschaftung angepasst hätten, gefährden. Einfach liegen lassen, sei keine Idee des Naturschutzes, denn so würde die Biodiversität nicht erhöht werden. „Es gibt viele Modelle, die gemeinsam mit der Landwirtschaft funktionieren“, so Schulze.

Svenja Schulze in Papendorf: Der Wille zum Kompromiss?

Dietmar Brauer, geschäftsführender Gesellschafter der Norddeutschen Pflanzenzucht in Malchow auf der Insel Poel warb in der Runde für einvernehmliche Lösungen mit den Landwirten. „Statt dessen erleben wir radikale Entscheidungen. Schwarz oder weiß. Ganz oder gar nicht. Den Willen zum Kompromiss kann ich nicht erkennen“, so Brauer, der mit seinem Unternehmen von den im Aktionsprogramm Insektenschutz vorgesehenen Einschränkungen beim Pflanzenschutz in Schutzgebieten betroffen ist. Schulzes Hinweis, dass deutschlandweit nur 1,2 % der Ackerfläche von den Restriktionen erfasst würden, war für den Pflanzenzüchter kein Trost. Eher schon der Hinweis, dass vor Ort Ausnahmen möglich seien.

Die Bundesministerin warb in Papendorf für einen neuen Gesellschaftsvertrag mit der Landwirtschaft. Pauschale Flächenzahlungen seien nicht mehr zeitgemäß. „Wir müssen Leistungen bezahlen. zum Beispiel für Blühstreifen“, so Schulze. Er wolle sich dafür einsetzen, diese Zahlungen am Gemeinwohl und der Umweltleistung zu orientieren, kündigte Minister Backhaus an. Eine Lehre aus der Corona-Krise ist die Sehnsucht vieler Leute nach regionalen Produkten.

Für Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern könnte künftig die Versorgung der Metropolregionen Berlin, Hamburg und Stettin einen ganz neuen Stellenwert erlangen. „Wer dann noch mit seinem Produktionsverfahren Klima, Artenvielfalt und sauberes Wasser fördert, muss was obendrauf kriegen. Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“, bekräftigte Backhaus in Papendorf sein Credo ein weiteres Mal.

Corona, Regionalität, Mercosur: Agrarrat in KoblenzLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die EU-AgrarministerInnen im Rahmen der Deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu einem informellen Agrarrat nach Koblenz geladen.

Das informelle Treffen der EU-Agrarministerinnen und -minister findet vom 30. August bis zum 1. September 2020 in Koblenz statt. Die aktuelle Deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die für ein halbes Jahr und noch bis zum 31. Dezember 2020 läuft, bildet den Rahmen dafür.

Die Kernthemen in Koblenz sind unter Anderem die Lehren aus der Corona-Pandemie für die Landwirtschaft, die Sicherung einer zukunftsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft sowie die Themen Regionalität, Tierwohl bzw. Tierschutz und Umweltschutz. red

Livestream zur Agrarministerkonferenz in Koblenz

LIvestream zur Vorpressekonferenz zum Agrarrat in KOblenz

In Koblenz fand vom 30.8. bis 1.9. eine EU-Agrarministerkonferenz statt. Dafür hat Landwirtschaftministerin Julia Klöckner für ein informelles Treffen ins Rheinland geladen. Auch viele Landwirte sind zu verschiedenen Demos in Koblenz angereist.

„Am Ende geht s immer darum, dass wir gemeinsam Kompromisse finden.“ So schließt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihr Videostatement zum informellen Treffen der EU-Agrarministerinnen und -minister vom 30. August bis zum 1. September 2020. Die aktuelle Deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die für ein halbes Jahr und noch bis zum 31. Dezember 2020 läuft, bildet den Rahmen des informellen Treffens der europäischen Agrarpolitiker.

Die Kernthemen sind unter Anderem die Lehren aus der Corona-Pandemie für die Landwirtschaft, die Sicherung einer zukunftsfähigen Land- und Ernährungswirtschaft sowie die Themen Regionalität, Tierwohl bzw. Tierschutz und Umweltschutz.

Das informelle treffen der EU-Agrarminister

Damit die von Julia Klöckner angekündigte Kompromissfindung bei diesen Themen nicht zu kurz kommt, sind Landwirte verschiedenster Interessenvertretungen, wie Land schafft Verbindung (LsV), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) oder des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) ebenfalls nach Koblenz gefahren. Mit verschiedenen Veranstaltungen haben Sie zum friedlichen Protest für eine zukunftsfähige, regionale Landwirtschaft aufgerufen.

Landwirte auf der Demo in Koblenz

Aktuell (Stand 1. September, 11 Uhr) findet eine Kundgebung von Land schafft Verbindung (LsV) in Koblenz statt. Im Rahmen der Demonstration gegen eine auf den Weltmarkt ausgerichtete EU-Agrarpolitik sind zahlreiche LandwirtInnen mit ihren Traktoren nach Koblenz gereist. Wie der regionale Fernsehsender TV Mittelrhein berichtet, werden nur wenige Demonstrierende bis zum Tagungsort an der Rhein-Mosel-Halle durchgelassen. Das Gros der Bäuerinnen und Bauern versammelt sich an umliegenden Orten und an den Ufern von Rhein und Mosel, um ihren Protest kundzutun.

(c) Mike Krause / Land schafft Verbindung Sachsen

(c) Mike Krause / Land schafft Verbindung Sachsen

Land schafft Verbindung auf der Demo in Koblenz

So hat die Land schafft Verbindung iG e. V. (LSV) unter dem Motto „Regionale Landwirtschaft stärkt Europa. Regional farming makes Europe stronger. L’agriculture régionale renforce l‘Europe.“ Landwirte dazu aufgerufen, gemeinsam für einen fairen Wettbewerb und für eine nachhaltige europäische Landwirtschaft zu demonstrieren. Dazu finden während der AMK mehrere Protestveranstaltungen statt. Wir geben einen Überblick, was in Koblenz passiert. Am 01.09.2020 ist eine Sternfahrt durch Koblenz mit dem Ziel Rhein-Mosel-Halle geplant, wo die AgrarministerInnen am Dienstag tagen. Anschließend an die Sternfahrt ist eine Kundgebung auf dem Programm von LsV.

Zur Stunde wird Christoph Plass (Land schafft Verbindung Brandenburg) während der heutigen Kundgebung an der Rhein Mosel Halle in Koblenz interview (bitte Bildschirm drehen).

Die Forderungen von Land schafft Verbindung Deutschland

- Reform der GAP zeitlich parallel zur Farm-to-Fork-Strategie;

- Faire Entlohnung bei gleichzeitiger Sicherstellung der dezentralen bzw. regionalen landwirtschaftlichen Produktion und Weiterverarbeitung;

- Berücksichtigung des Faktors „Arbeit“ bei der Verteilung der Direktzahlungen;

- Ausgestaltung der Handelsabkommen (MERCOSUR) nach hiesigen Standards und angemessenen Erzeugerpreisen;

- Eine klare agrarpolitische Richtungsentscheidung, um die negativen Folgen der Globalisierung im Bereich Tier-, Umwelt- und Klimaschutz anzupacken.

Land schafft Verbindung – Das Original ist zu Wasser unterwegs

Demo in Koblenz: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM)

Auch der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) hat zusammen mit dem European Milk Board (EMB) in Koblenz verschiedene Veranstaltungen geplant, um auf die Lage der Milchviehhalter aufmerksam zu machen. Am sogenannten Deutsche Eck in Koblenz – der Mündung von Rhein und Mosel – schlägt der BDM ein Basislager auf.

Die Aktionen des BDM im Überblick

Montag, 31. August 2020:

- 10:30 Uhr – 11:00 Uhr Demozug vom Deutschen Eck entlang des Rheinufers zum Kundgebungsort bei der Rhein-Mosel-Halle

- 11:00 Uhr – 12:30 Uhr Kundgebung – plus symbolische Aktion unter dem Slogan „Wir Bauern löffeln die Suppe aus“ gegen 12.30 Uhr

- 14:00 Uhr Einlass der für die Schifffahrt angemeldeten BDM-/EMB-Milchviehhalter

- 14:30 – 16: 30 Uhr BDM- & EMB-Milchviehhalter fahren EU-Agrarministern mit dem Schiff entgegen

Dienstag, 01. September 2020:

- bis etwa 13 Uhr: Friedlicher Protest der Landwirtinnen und Landwirte Deutschen Eck (Gäste und Besucher sind herzlich willkommen)

Auch Deutscher Bauernverband positioniert sich

Der Deutsche Bauernverband (DBV) appelliert EU-Agrarpolitiker in Koblenz, bei den anstehenden Entscheidungen zur anstehenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die wirtschaftlichen Notwendigkeiten derLandwirte in Europa stärker zu berücksichtigen: „Die Erfahrungen mit der Corona-Krise zeigen, wie wichtig eine eigenständige, wettbewerbsfähige und qualitativ hochwertige Erzeugung von Lebensmitteln aus den Händen europäischer Bauern ist. Dies wird bisher im Green Deal und in der Farm-to-Fork- Strategie völlig vernachlässigt. Daher muss im Green Deal die Ernährungssicherung vorangestellt werden“, fordert Rukwied.

Wenn die EU mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bis 2050 erreichen wolle, müsse sie vorrangig die heimische Erzeugung stützen und eine Abwanderung auf andere Kontinente vermeiden, teilt der DBV mit. red

Sonnenblumen-Muffins: Blühende RezeptideePassend zur Bildergalerie der blühenden Landschaften, darf auch ein Rezept nicht fehlen. Vor allem die Sonnenblume ist ein Beispiel dafür, wie Blühflächen pflanzenbaulich genutzt werden können. Unsere Rezeptidee: Sonnenblumen-Muffins.

Die Sonnenblume ist eine vielfältige Kultur. Öl, Sonnenblumenkerne und hochwertiges Futtereiweiß sind wichtige Rohstoffe der gelben Blühpflanze. Zwei der Rohstoffe der Sonnenblume sind Teil unserer Rezeptidee am Wochenende. Viel Spaß beim Backen der Sonnenblumen-Muffins!

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Rezept Sonnenblumen-Muffins

Zutaten für den Teig:

250 ml Buttermilch

80 ml Pflanzenöl

100 g Zucker

250 g Mehl

1 Ei

1 TL Backpulver

3 Schokoriegel in Stücken

Zutaten für die Dekoration:

1 Eiweiß

250 g Puderzucker

Gelbe Lebensmittelfarbe

50 g Sonneblumenkerne oder Schokostreusel

Zubereitung

- Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

- Ei verquirlen, Buttermilch, Zucker und Öl unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, mit der Eiermischung zu einem glatten Teig rühren. Schokoriegel unterrühren.

- Papierförmchen in ein Muffin-Blech setzen und mit Teig befüllen. Muffins im vorgeheizten Ofen ca. 20 Minuten goldbraun backen.

- Eiweiß steif schlagen. Puderzucker unterrühren, bis die Masse spritzfest wird. Masse mit Lebensmittelfarbe gelb färben. In einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen.

- Mit dem Spritzbeutel längliche Tupfen auf die Muffins spritzen, sodass sie wie Blütenblätter aussehen. In die Mitte Schokostreusel streuen.

Variante: Mit den Blüten aus Eiweiß obenauf sollten die Muffins rasch gegessen werden, weil die Masse nicht lange festbleibt. Anders ist es, wenn man die Blüten aus Baiser zubereitet. Spitzen Sie dafür die Eiweißmasse in Blütenform auf ein mit Backpapier belegtes Blech und lassen Sie sie im vorgeheizten Ofen bei 80 Grad (Umluft 60 Grad) 3-4 Stunden trocknen. Dann legen Sie die Eiweißmasse auf die Muffins (evtl. mit etwas Zuckerguss festkleben) und bestreuen sie mit Sonnenblumenkernen oder Schokostreuseln.

Die Bauernzeitung und die Wildbienen-Arbeitsgruppe des Thünen-Instituts für Biodiversität wünschen guten Appetit!

Lust auf weitere leckere Rezepte?

Entdecken Sie echten Landgenuss!

In unserer Rubrik Landgenuss präsentieren wir regelmäßig traditionelle Rezepte aus den Regionen in Mitteldeutschland: Vom Wittenberger Quarkkrempel über Wrukeneintopf bis hin zum Heringsalat „Lausitzer Flöz“.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in unseren Rezeptsammlungen und wünschen Ihnen guten Appetit!

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!