Linke, SPD und Grüne in Thüringen streiten über die Ressortverteilung. Ihre Verhandlungen darüber sind unterbrochen worden. Der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag dagegen steht.

Während das Dreierbündnis Linke, SPD und Grünen am Freitag sein fertiges Regierungsprogramm vorstellte, wurden die Verhandlungen über die Verteilung und den Zuschnitt der Ministerien bis zur nächsten Woche vertagt. Streitpunkt ist das Agrarministerium: Die Grünen hatten bereits im Landtagswahlkampf 2019 Ansprüche auf das von den Linken geführte Ressort angemeldet. Diese hingegen bekräftigen, die Verantwortung für die Landwirtschaft nicht abgeben zu wollen.

Ramelow steht im Wort

Als Rot-Rot-Grün 2014 die von der CDU geführte große Koalition ablöste, versprach Ministerpräsident Bodo Ramelow dem Thüringer Bauernverband (TBV), dass die Landwirtschaft nicht den Grünen zufällt. Seinerzeit wurde das Agrar- und Umweltministerium aufgespalten. Es entstand das neue Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Der Koalitionsvertrag

Auf gut 60 Seiten formulieren Linke, SPD und Grüne ihre Regierungsziele für Thüringen.

Zur gemeinsamen Demo von „Land schafft Verbindung“ und Thüringer Bauernverband (TBV) am 15. Januar vor dem Landtag in Erfurt, hatte der TBV in seinem Mitgliederaufruf unmissverständlich formuliert, ein von den Grünen geführtes Agrarministerium abzulehnen.

Minderheitsregierung im Februar

Den Plänen nach will sich Ministerpräsident Bodo Ramelow im Februar mit einfacher Mehrheit vom Landtag wiederwählen lassen. Nach dem Verlust der Mehrheit – SPD und Grüne büßten bei der Landtagswahl im vorigen Oktober Stimmen ein – strebt das rot-rot-grüne Bündnis die Bildung einer Minderheitsregierung an. FH

20.000 Traktoren in ganz Deutschland

Zu den Demonstrationen am Freitag kamen in vielen deutschen Städten tausende Landwirte zusammen und äußerten lautstark ihre Kritik an der Agrar- und Unweltpolitik. In Niedersachsen gab es einen politischen Erfolg zu feiern.

In ganz Deutschland haben am Freitag mehrere tausend Landwirte erneut auf ihre angespannte Lage aufmerksam gemacht und ihre Forderung nach einem Kurswechsel in der Agrarpolitik bekräftigt. Nach Schätzungen der Initiative „Land schafft Verbindung Deutschland“ (LsV), die zu den Protestkundgebungen aufgerufen hatte, dürften heute bundesweit Bauern mit insgesamt rund 20.000 Schleppern auf die Straße gegangen sein.

Laut Angaben von LsV-Mitgründer Dirk Andresen versammelten sich allein in Nürnberg mindestens 10.000 Landwirte mit bis zu 5.000 Traktoren. In Hannover und Bremen sollen es jeweils rund 2.500 Traktoren gewesen sein. Zudem sind Landwirte aus Brandenburg mit gut 500 Schleppern nach Berlin gekommen. Bauern in Rheinland-Pfalz wollten von Mainz über Wörrstadt nach Alzey die längste Traktorenkette der Welt bilden.

Brandenburger Bauern in der Hauptstadt

Andresen erneuerte zu Beginn der Berliner Demonstration seine Kritik an der geplanten Verschärfung der Düngeverordnung. Er erinnerte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an ihre eigenen Worte, wonach die Nahrungsmittelerzeugung zur weltweiten Ernährungssicherung künftig um 70 % steigen müsse. Es sei vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass deutsche Landwirte die Nährstoffversorgung ihrer Kulturen deutlich senken sollten, wisse man doch, dass der Ertrag zu fast 50 % aus der Düngung komme, so der Landwirt aus Schleswig-Holstein. Er rief Klöckner auf, sich vor die Bauern zu stellen und sich für eine „fachgerechte Landwirtschaft“ und eine Binnendifferenzierung bei den Auflagen stark zu machen.

Bildergalerie der Berliner Kundgebung

Andresen konnte in puncto Düngenovelle auch einen ersten Erfolg aus Hannover vermelden. Nach Angaben der dortigen Demo-Leitung hat die niedersächsische Landesregierung angekündigt, dem betreffenden Entwurf im Bundesrat nicht zustimmen zu wollen. Neben der Regulierung der Düngung standen auf den Demonstrationen in ganz Deutschland auch die aus Sicht der Landwirte zu niedrigen Preise für Lebensmittel und das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten im Fokus der Kritik.

vielfältige Redebeiträge in Berlin

Zur Kundgebung am Ernst-Reuter-Platz in Berlin waren neben Bundespolitikern wie Carina Konrad (FDP) und Amira Mohamed Ali (Linke), die ihre Solidarität mit den Landwirten bekräftigten, auch mehrere Landwirte gekommen. Brandenburgs Bauernpräsident und Bio-Landwirt Henrik Wendorff äußerte sich zur Ausweisung der Roten Gebiete: Für ihn sie notfalls auch der Klageweg denkbar, sollten Landwirte die getroffene Ausweisung als unrechtmäßig ansehen.

Als einer der Organisatoren der am Samstag (18. Januar) stattfindenden „Wir haben es satt“-Demo war Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) geladen. „Wir haben gemeinsame Interessen“ und „lassen uns nicht auseinanderdividieren“, stellte er klar. Auf der morgigen Demo wird daher ebenfalls ein Vertreter von LsV auf dem Podium der Kundgebung vertreten sein.

Zukunftspapier in Magdeburg übergeben

Auch in den anderen östlichen Bundesländern gingen Bauern für eine bessere Agrarpolitik auf die Straße. Bereits am Mittwoch hatten Hunderte Thüringer Landwirte vor dem Landtag in Erfurt demonstriert. In Dresden waren schon in den frühen Morgenstunden schätzungsweise 1.000 Traktoren unterwegs. Die Demonstranten sammelten sich vor der Staatskanzlei. Zu ihnen sprach Wirtschaftsminister Martin Dulig, Agrarminister Wolfram Günther war bereits auf der Grünen Woche in Berlin.

In Magdeburg übergaben Hunderte demonstrierenden Bauern ein Zukunftspapier von „Land schafft Verbindung“ an Agrarministerin Claudia Dalbert. Danach verteilten sie vor dem Hauptbahnhof Informationsblätter an Passanten. Außerdem kam es zu Gesprächen mit Redaktionsvertretern am Sitz der „Volksstimme“.

Vier Treckerkorsos in MV

In Mecklenburg-Vorpommern fuhren am Nachmittag bis in den Abend rund 600 Landwirte mit ihren Traktoren auf vier Rundkursen jeweils ein Treckerkorso von zum Teil mehreren Kilometern Länge. Laut Rundfunkmeldungen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Landesbauernpräsident Detlef Kurreck erklärte, die Landwirte seien mit den bisherigen Reaktionen der Politik auf die Proteste nicht zufrieden. Statt sich auf die Angebote der Bauern hin zu bewegen, werde auf Zeit gespielt.

(mit AgE)

Probate Mittel gegen den MedienfrustEs ist ein Ritual: Pünktlich zur Grünen Woche häufen sich Medienberichte über die Landwirtschaft – oft mit eindeutiger politischer Stoßrichtung. Die gute Nachricht: Als Landwirt muss man sich darüber nicht lange ärgern.

Ein Kommentar von Frank Hartmann

in Berlin öffnet die Grüne Woche – und obwohl sie für die meisten Besucher vor allem eine Schau mit Köstlichkeiten aus Europa und der Welt ist, drehen sich die öffentlichen Debatten um die Landwirtschaft. Über diese Aufmerksamkeit, die von „Land schafft Verbindung“ bis zu „Wir haben es satt!“ auch diverse Demonstrationen erzeugen (werden), können sich Landwirte eigentlich nur freuen.

Ihrem Ritual folgend, veröffentlichten kurz vor der Schau der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen einen „Insektenatlas“. In den Vorjahren gab es etwa den „Fleischatlas“ oder „Agraratlas“. Das neueste Werk verspricht „Daten und Fakten über Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft“ und beschäftigt sich vor allem mit dem Insektenrückgang. Neue Erkenntnisse finden sich in der Broschüre nicht, aber eine klare politische Botschaft: Es braucht eine andere Agrarpolitik, eine Wende hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft, will man den Insektenrückgang stoppen.

Der Unfug aus dem Atlas

Die Berichterstattung darüber war umfangreich und vielfältig. Es gab Kommentare, die den Unfug aus dem Atlas weiter verbreiteten, wonach Insektizide über Futtermittel Kuhfladen vergifteten. Andere übernahmen die Sicht der Herausgeber des Insektenatlas und sehen Rettung in der ökologischen Landwirtschaft. Es gab Beiträge, die angesichts des unterstellten Ausmaßes des „Insektensterbens“ den protestierenden Landwirten Resistenz gegenüber notwendigen Veränderungen unterstellten. Und auch solche, die zwar an einem Insektenrückgang nicht zweifelten, aber Forschung anmahnten, weil man im Grunde viel zu wenig darüber weiß.

Lesen Sie auch

Statt über den Insektenatlas berichtete etwa „Der Spiegel“ über einen „Aktionsplan für den Insektenschutz und Insektenerholung“, den 70 internationale Wissenschaftler verfasst haben. Der Verlust von Lebensräumen, die intensive Landwirtschaft, Umweltverschmutzung, invasive Arten oder die Klimaerwärmung werden als Ursachen aufgeführt. Die Maßnahmen reichen von mehr Forschung über den Kampf gegen Lichtverschmutzung bis hin zur Reduktion bzw. dem Ersatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln.

Es gib sie: gute, ausgewogene Artikel

Im Berliner „Tagesspiegel“ gab es einen lesenswerten Beitrag des Wissenschaftsjournalisten Matthias Glaubrecht, der eine globale Sicht auf den Artenrückgang warf. Ohne den ökonomischen Druck der Bauern auszublenden, beschäftigte sich „Die Zeit“ tiefgründig mit einer umweltschonenden Landwirtschaft. Vorgestellt wurden in dem Beitrag auch die Ackerbaustrategie des Bundesagrarministeriums und Zielbilder einer künftigen Landwirtschaft der Deutschen Agrarforschungsallianz.

Die Beispiele zeigen, dass Landwirtschaft zweifellos ein großes mediales Thema ist. Damit wird die gesellschaftliche Debatte über ihre Zukunft natürlich mit befeuert. Sie verdeutlichen zudem, dass nicht nur Unsinn über sie oder die Landwirte verbreitet wird und auch nicht ausschließlich Kritik – die im Übrigen alle Berufsgruppen und Branchen aushalten müssen, wenn deren Fachgebiet von der Publikumspresse, Fernsehen oder Rundfunk aufgegriffen wird.

Obwohl bei vielen Landwirten der Frust über „die Medien“ tiefsitzt, lohnt immer ein Blick über den Tellerrand beziehungsweise das alltäglich genutzte mediale Angebot. Eine gelegentliche Presseschau im Internet kann den Blick weiten. Auch der Austausch von „guten“, diskussionswürdigen Beiträgen und Kommentaren über soziale Netzwerke ist ein probates Mittel. Wer nur Frust auf „die Medien“ schiebt, sucht, wo er ihn bestätigt findet.

Diesen und viele weitere Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

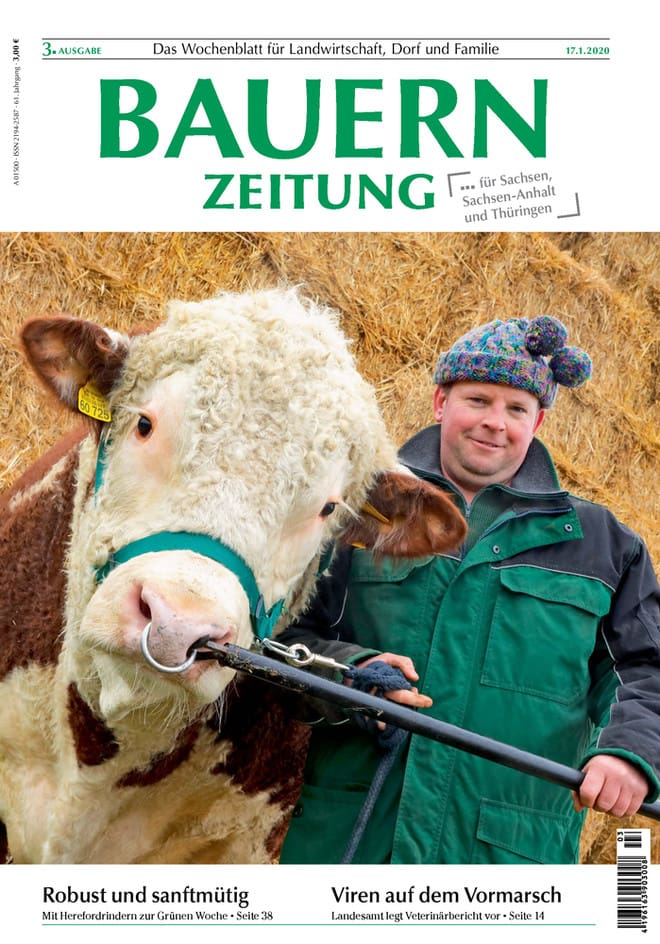

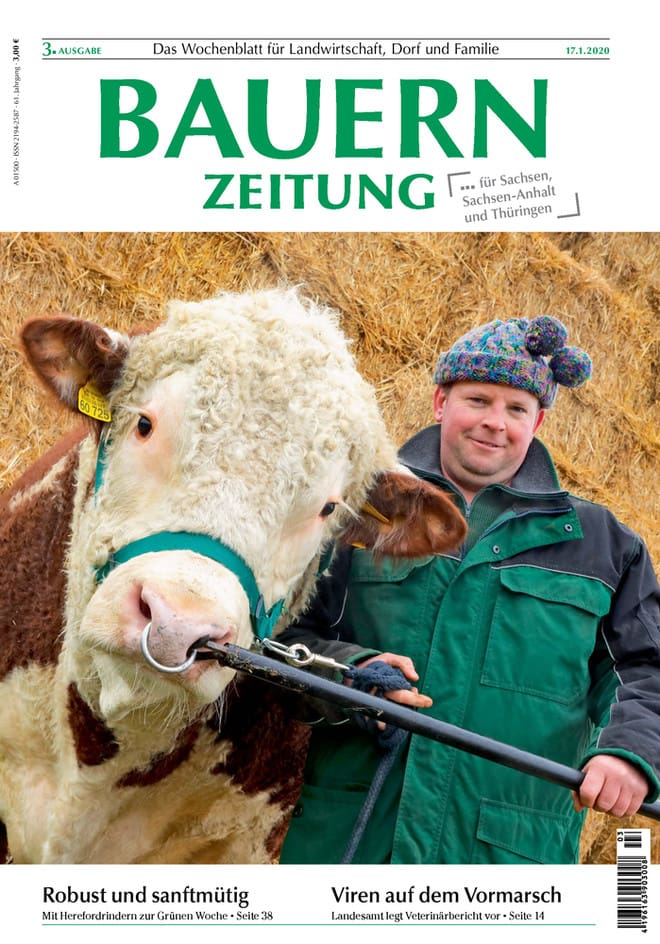

Herefordrinder: Harvie goes to Berlin

An der Bundesschau der Robustrinder auf der Grünen Woche nehmen auch Brandenburger Herefordzüchter mit ihren Rindern teil. Die Bauernzeitung hat einen von ihnen vorab schon mal besucht.

Alle noch da? – fragt er jeden Morgen schmunzelnd in die Runde. Eine Antwort bekommt Stefan Bulisch nie. Aber das ist auch nicht notwendig. Mit prüfendem Blick checkt der Landwirtschaftsmeister die Weide ab.

Platz ist genug da für die rund 35 Herefordmutterkühe dieser Herde. Seine Zöglinge mit den weißen Köpfen und dem rotbraunen Fell, das bei manchen Tieren sogar gelockt ist, haben sich auf dem Grasland großzügig verteilt. Bulisch würde es sofort merken, sollte auch nur ein Tier fehlen.

Zügig überprüft der Brandenburger, der im Nachbarort Klein Köris geboren wurde, die Koppelzäune, ob genügend Strom drauf und keine Löcher drin sind. Dann kommen die beheizbaren Tränkebrunnen dran. Geübt schaut der Fachmann nach, ob ein Tier krank sein könnte oder ein neues Kalb geboren wurde.

Im Video-Interview: Geschäftsführer Thomas Heidenreich

Zu seinen täglichen Arbeiten auf den Winterweiden gehört auch das Ranschaffen von Raufutter. „Die Abkalbezeit hat eben begonnen. Da müssen wir besonders gut hinschauen“, klärt Bulisch auf. Am 4. Januar kam das erste Kalb zur Welt. Nun kann es Schlag auf Schlag gehen – bis in den März hinein, mitunter auch etwas länger.

Insgesamt sind es fünf Herden, die am Standort Münchehofe in Brandenburg – zwischen dem Naturpark Dahme-Heideseen, dem Schwenower Forst und dem Unterspreewald – an 365 Tagen draußen auf der Weide stehen …

Lesen Sie die ganze Reportage in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

Sachsen-Anhalter Bauern zeigen Flagge

Bei den Bauerndemos am Freitag werden auch die Mitglieder der Landesgruppe Sachsen-Anhalt präsent sein. Am Morgen startet ein Traktorkonvoi in Richtung Stadtzentrum. Das Ziel: Parteizentralen und Medienäuser.

Bei den morgigen bundesweiten Bauerndemonstrationen der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV) werden auch die Mitglieder der Landesgruppe Sachsen-Anhalt wieder Flagge zeigen. Wie Vertreter des Organisationsteams heute in Westeregeln informierten, wird es erneut eine Sternfahrt von mehreren Hundert Traktoren in die Landeshauptstadt geben. Am Morgen werden sich die Landwirte an den bereits von der Demo am 22. Oktober vorigen Jahres bekannten Treffpunkten rund um Magdeburg sammeln. Um 9 Uhr werden sich die Traktorenkonvois dann in Richtung Stadtzentrum in Bewegung setzen.

Ziel sind zunächst die Parteizentralen der regierungstragenden Parteien von CDU, SPD und Grünen, aber auch der Oppositionsparteien von Linken und AfD. Dort werden die Kundgebungsteilnehmer das „Zukunftspapier“ der Initiative „Land schafft Verbindung – Deutschland“ an Politiker und Parteienvertreter übergeben, an dessen Erarbeitung die sachsen-anhaltische Landesgruppe maßgeblich mitgewirkt hat.

Bauerndemo in Magdeburg: Forderungen an die Ministerin

Umwelt- und Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) wollen die Protestler danach ihre Forderungen im Ministerium ebenfalls überbringen. Zusammen mit dem „Zukunftspapier“ sollen auch Einladungen zu Gesprächen überreicht werden, um die Sachverhalte zu erörtern. Darüber hinaus wollen die Landwirte Medienhäuser ansteuern, um auch Journalisten über Hintergründe und Ziele der berufsständischen Basisbewegung zu informieren.

Lesen Sie auch

Im Anschluss werden die Bauern mit ihren Schleppern am Magdeburger Hauptbahnhof sowie an verschiedenen großen Einkaufszentren der Landeshauptstadt Halt machen, um mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und ihnen die derzeit schwierige Situation der Landwirtschaft sowie die Belange des Berufsstandes nahezubringen sowie um Verständnis für ihre Proteste zu werben. Dann soll es für die Bürger auch moderne Landtechnik zum Anfassen und Erleben geben. Kundgebungen werden zeitgleich auch in den kreisfreien Städten Halle/Saale und Dessau-Roßlau stattfinden.

Die Bauerndemos in Magedeburg seien mit der Polizei angestimmt und die Zeiten der Aktionen bewusst so gewählt worden, dass der morgendliche und nachmittägliche Berufsverkehr nicht tangiert werde, hieß es seitens der Organisatoren. Damit solle sichergestellt werden, dass die Stadtbevölkerung nicht zu sehr belastet wird.

Sauberes Wasser braucht saubere PolitikAm Mittwoch demonstrierten hunderte Landwirte auf Initiative von „Land schafft Verbindung“ und Thüringer Bauernverband vor dem Landtag in Erfurt.

Von der Resonanz waren das Thüringenteam von „Land schafft Verbindung“ (LsV) und der Thüringer Bauernverband (TBV) selbst überrascht: Ihrem gemeinsamen Demo-Aufruf unter dem Motto „Sauberes Wasser braucht eine saubere Politik“ folgten Landwirtschaftsbetriebe aus allen Landesteilen. Rund 700 Landwirte mit 350 Schleppern kamen nach Erfurt zum Landtag, um einen Dialog mit den Landespolitikern einzufordern.

Und zwar über die Düngeverordnung und die roten Gebiete, für deren Abgrenzung in Thüringen keine Binnendifferenzierung vorgenommen wurde. Des Weiteren fordern die Landwirte Gespräche über einen Ausgleich der Einkommensverluste für die seit diesem Jahr im Freistaat verpflichtend anzulegenden neuen Gewässerrandstreifen.

Die Bildergalerie zur Demo in Erfurt

Angebote der Landespolitiker

Während der Kundgebung verhandelten noch die rot-rot-grünen Parteispitzen über das Arbeitsprogramm für eine Minderheitsregierung. Gleichzeitig konstituierte sich im neu gewählten Thüringer Landtag der Agrarausschuss. Die fachpolitischen Sprecher der sechs Parteien stellten sich im Anschluss den protestierenden Bauern. Alle boten an, mit den Landwirten beziehungsweise ihren Interessenvertretern zusammenarbeiten zu wollen. Dies sagten auch Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) zu.

Dass sich so viele Berufskollegen auf den Weg nach Erfurt gemacht hatten, belege, wie groß der Druck sei, der auf den Betrieben laste, sagten die LsV-Aktivisten Mark Heubach und Johannes Schmidt als auch TBV-Präsident Dr. Klaus Wagner. Tue sich nichts, so Wagner, seien die Landwirte entschlossen, wiederzukommen.

Rechtsextreme missbrauchten Erfurt-Demo

Der TBV als auch das LsV-Regionalteam distanzierten sich von einer kleinen Gruppe Rechtsextremer, die sich unbemerkt unter die Demonstranten gemischt hatten. Diese hätten die Demo missbraucht und online Lügen verbreitet. Das sei eine Frechheit, erklärte der TBV in einer Stellungnahme. Diese Personen und ihre Ziele schadeten „den Anliegen der Bauern und unserer Demokratie“.

Ein ausführlicher Demo-Bericht erscheint in der nächsten Bauernzeitung

Auch interessant:

Ein spezielles Angebot der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt richtet sich an Pferdehalter. Sie können Blut ihrer Tiere auf Antikörper gegen das West-Nil-Virus testen lassen – die Kosten sind überschaubar.

Seit Kurzem können Pferdebesitzer in Sachsen-Anhalt ihre Tiere auf Antikörper gegen das West-Nil-Virus (WNV) beim Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) im Fachbereich Veterinärmedizin in Stendal untersuchen lassen. Die Tierhalter tragen nur die Kosten der tierärztlichen Probenentnahme. Die entstehenden Untersuchungskosten trägt die Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt im Rahmen ihrer Beihilfesatzung als besondere Untersuchung, die Abrechnung dieser Kosten erfolgt direkt zwischen Labor und Tierseuchenkasse. Damit bedarf es keines gesonderten Antrages auf Beihilfe. Auf diese Verfahrensweise haben sich Tierseuchenkasse und Landesamt geeinigt und hierzu eine entsprechende Kooperation geschlossen, teilte das Landesamt mit.

West-Nil-Virus: So läuft der Test

Besitzer, deren Pferde bisher noch nicht geimpft wurden, können durch den Hoftierarzt eine Blutprobe entnehmen lassen und diese mit dem aktuellen Untersuchungsantrag an das Landesamt in Stendal senden. In jedem Fall sollte die Durchführung der Untersuchung mit dem für die Überwachung anzeigepflichtiger Tierseuchen zuständigen Veterinäramt beim Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt abgestimmt sein. Letzteres entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Verfahrensweise. Die Blutprobe kann als Serum mit der Post oder über die Kurierstützpunkte mit dem LAV-Kurier eingesandt werden. Die Verpackungsvorschriften für den Versand von Blutproben sind dabei zu beachten.

Lesen Sie auch

Die geographische Verbreitung und die Anzahl der klinischen Fälle der West-Nil-Virus-Infektion, auch bei Pferden, haben 2019 deutlich zugenommen. Dennoch ist über die tatsächliche Verbreitung der Infektion in Sachsen-Anhalt bisher wenig bekannt. Das gemeinsame Projekt von Tierseuchenkasse und Landesamt für Verbraucherschutz soll hierzu weitere Erkenntnisse liefern. An der von Mücken übertragenen Infektion können nicht nur Pferde, sondern auch Menschen erkranken. Es handelt sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche.

„Wir werden Unsummen brauchen“Anlässlich der Grünen Woche – und kurz vor den Demos am 17. Januar! – äußert sich „Land schafft Verbindung – Deutschland“ (LsV) auf einer Pressekonferenz. Zentrales Thema: die künftigen Kosten für Tierwohl, Naturschutz und Regionalität.

Für Sebastian Dickow von „Land schafft Verbindung“ (LsV) steht die „Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit regionalen Produkten im Vordergrund“ der aktuellen Debatte. Doch wenn die Anforderungen der Verbraucher erfüllt werden sollten, würden wir „Unsummen dafür brauchen“, erklärt Dickow vor Pressevertretern. Der bayerische Junglandwirt, selbst Herr über 70 ha Ackerbau mit Bullenmast und einer Biogas-Beteiligung, stellt aber auch fest, dass eine Lösung über einen höheren Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel nicht zielführend wäre. Wo das zusätzlich eingenommene Geld am Ende lande, sei nicht sicher. Höhere Verbraucherpreise, wie durch die Teilnahme an der Initiative Tierwohl und ähnlichen Lösungen, seien für ihn eher denkbar.

Zu den Vorwürfen, die Landwirtschaft würde für das Artensterben mitverantwortlich sein, hat er eine klare Meinung: „Wir tragen dazu mit Sicherheit auch zum Teil bei und müssen unsere Hausaufgaben machen.“ Das sei aber sehr teuer und benötige unterstützende Maßnahmen. Aktionen, wie jüngst „Bauer sucht Kunde“, bei denen Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern vor Lebensmittelmärkten mit Verbrauchern ins Gespräch kamen, werde es auch in anderen Teilen Deutschlands geben müssen: „Wir versuchen der Landwirtschaft ein Gesicht zu geben“, erklärt Dickow.

Klöckner warnt ohne grund

Doch wie schätzt LsV die jüngste Warnung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein, sich innerhalb der landwirtschaftlichen Protestbewegung nicht zu radikalisieren? Für Johanna Mandelkow von „Land schafft verbindung Brandenburg“, die als Organisatorin der Berlin-Demo die Verantwortung für die Veranstaltung trägt, gibt es keinen Grund zur Sorge. „Ich mache vor den Demonstrationen ein kurzes Video und rufe zur Ordnung auf“, sagt sie. Auch für den Rest des LsV-Teams gibt es keinen Grund zur Besorgnis. In den Whats-App-Gruppen, die vornehmlich zur Kommunikation genutzt werden, bleiben schwarze Schafe nicht unentdeckt und werden zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen. Auch aus Respekt vor den Verantwortlichen klappe dies gut, erklärt Mandelkow.

Die zukunftskomission Landwirtschaft

Dirk Andresen von Land schafft Verbindung will „mit dem Lebensmitteleinzelhandel ins Gespräch kommen.“ Im Rahmen der Zukunftskomission Landwirtschaft habe man bereits im Dezember ein Konzept an das Bundeskanzleramt geleitet. Erste Ergebnisse werden im dritten Quartal 2020 erhofft. „Regionale Lebensmitteln kann man nicht auf Dauer zu solchen Preisen produzieren“, kommentiert Andresen die Dumpingpreise, die der Handel aufrufe.

Auch die Ungleichheit bei den Produktionsbedingungen in der EU prangert der Schweinehalter an. Sie verzerren den Markt und sind nicht fair gegenüber der heimischen Erzeugung von Lebensmitteln. „Wir brauchen in der EU gleiche Produktionsbedingungen“, sagt Andresen. Die operative Arbeit der Zukunftskommission in einem Handlungskreis besteht hauptsächlich in der Erarbeitung des „wie“ der Umsetzung dieser Lösungsansätze durch konkrete Maßnahmen.

„Wir brauchen mindestens 40 Cent“

Martin Schmidt, LSV

Bei der Milch müsse es eine Herkunftsbezeichnung geben, ist für LsV-Mitglied Martin Schmidt aus Hessen klar. Der Milchpreis dürfe nicht unter der dringend benötigten 40-Cent Marke liegen, fordert der Milchbauer. Ansonsten könne er nicht als fair bezeichnet werden. „Am liebsten wäre ich gar nicht hier, wenn es besser auf dem Hof laufen würde“, schildert Schmidt die Lage der Landwirtschaft. Sein Sohn Max Weiland würde auch gern in die Landwirtschaft einsteigen, aber „gesetzliche Regelungen machen das Leben auf dem Hof schwer“, sagt er. Dadurch werde dem Betrieb die eigene Arbeitskraft entzogen.

Korsos und Kundgebungen

LsV: Demos in vielen deutschen Städten

Johanna Mandelkow erklärte außerdem einige Details zur Demo in Berlin, die am 17. Januar stattfinden wird. Am Ernst-Reuter-Platz werden 500 bis 1.000 Traktoren aus Brandenburg erwartet. Im Anschluss an die Sternfahrt, werde es ab 13 Uhr eine Kundgebung geben, zu der sich auch Redner aus der Politik angekündigt haben, erklärt die 24-jährige aus der Uckermark. Ebenso wird am Freitag einer der Sprecher der „Wir haben es satt“-Demo vor Ort sein, die am Samstag vor dem Brandenburger Tor stattfinden wird.

Grüne Woche: Pikantes auf der MesseÜber 100 heimische Aussteller aus Sachsen-Anhalt werden auf der Grünen Woche 2020 in Berlin vertreten sein. Beim Tag der Landwirtschaft stehen Kräuter und Gewürze in den Mittelpunkt – dazu wird es auch einen eigenen Stand für Direktvermarkter geben.

Wenn die 85. Internationale Grüne Woche vom 17. bis 26. Januar in Berlin wieder ihre Tore für Besucher aus aller Welt öffnet, werden unter den 1.800 Ausstellern aus mehr als 70 Ländern auch 102 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt sein. In Halle 23b, der Sachsen-Anhalt-Halle, sind dann 28 Unternehmen der Ernährungswirtschaft, 35 Unternehmen aus Landwirtschaft und Direktvermarktung, 21 Aussteller aus der Tourismusbranche, acht Landkreise, sechs wissenschaftliche Institutionen sowie vier sonstige Aussteller vertreten.

Ein neuer Direktvermarkterstand sowie Gemeinschaftsstände der Landkreise ermöglichen es auch Kleinproduzenten, sich an einem oder mehreren Messetagen mit ihren Angeboten vorzustellen.

Grüne Woche: Austausch am Abend

Ein Höhepunkt wird erneut der Sachsen-Anhalt-Tag sein, der traditionell am Montag stattfindet. Ministerpräsident Reiner Haseloff und Agrarministerin Claudia Dalbert werden dann auf ihrem Rundgang durch die Halle 23b Gespräche mit Ausstellern führen, Produkte verkosten und Neuheiten entdecken. Die Edeka Handelsgesellschaft Minden-Hannover wird zusammen mit der Ministerin im Rahmen der Verleihung des Bio-Regionalpreises innovative, regionale Bioprodukte auszeichnen. Der Verbraucherpreis war von Edeka und der Agrarmarketinggesellschaft des Landes in Kooperation mit der BioHöfeGemeinschaft Sachsen-Anhalt im Vorfeld zum vierten Mal ausgelobt worden. Der Ländertag klingt mit einem abendlichen Empfang aus. Diese Veranstaltung ist eine wichtige Plattform des Austausches und Netzwerkens zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Darüber hinaus wird es wieder verschiedene Regional- und Thementage geben Altmark und Börde präsentieren sich mit vielfältigen Informationen und einem bunten Bühnenprogramm.

Aktionen in Halle 23b

- 18. Januar: Tag der Altmark

- 20. Januar: Sachsen-Anhalt-Tag mit Verleihung des Bio-Regionalpreises (12 Uhr)

- 21. Januar: Tag der Börde

- 23. Januar: Tag der Ernährungswirtschaft

- 24. Januar: Tag der Landwirtschaft

Der Tag der Landwirtschaft befasst sich in diesem Jahr mit dem Thema „Kräuter und Gewürze“. In der Sachsen-Anhalt-Halle werden Arznei- und Gewürzpflanzen aus der Region vorgestellt. Sechs Unternehmen präsentieren sich mit ihrem Angebot und informieren über Anbau, Produkte und Vermarktungswege. Die Imkerei Bördebiene stellt ihren Kräuterhonig vor, das Unternehmen Froschkönig hat seine Kräutermarmelade im Gepäck. Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) ermöglicht den Gästen mit ihrer Duftorgel ein sinnliches Riech-Erlebnis durch die Welt der Gewürze. Interviews auf der Bühne der Halle 23b sowie ein Pressegespräch runden den Tag ab.

Viele Produktneuheiten auf der Grünen Woche

Der Tag der Ernährungswirtschaft steht 2020 unter dem Motto „Export und Innovation“. Sachsen-Anhalts Universitäten und Hochschulen präsentieren zukunftsorientierte Forschungsprojekte und stellen u. a. verschiedene eigenentwickelte Algenprodukte vor. Des Weiteren informieren verschiedene Unternehmen über ihre Exportaktivitäten und berichten, wie sie ihre Produkte in anderen Ländern vermarkten.

Viele Aussteller kommen mit neuen Produktentwicklungen zur Grünen Woche, um sie vor Ort im direkten Kontakt mit Kunden zu testen. Der aktuelle Trend, sich gesünder und bewusster zu ernähren, ist bei den Unternehmen tonangebend. So zählen zu den diesjährigen Neuheiten u. a. alkoholfreie Weine der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, zuckerreduzierte Backwaren mit Dinkelvollkornmehl von der KATHI Rainer Thiele GmbH sowie Chia Drinks und Superfood Bowls von NutriPur.

Auch innovative Geschmacksrichtungen sind beim Publikum nach wie vor gefragt. Wikana präsentiert Fruchtkekse mit Orange und extra-großen Cranberry-Stückchen. Der Altenweddinger Geflügelhof kommt mit neuen Eierlikör-Kreationen aus Mohn und Hanf nach Berlin. Alle Eierliköre des Hofes sind ab sofort auch in biologisch abbaubaren 30 ml-Bechern für unterwegs erhältlich. Schulzens Brauerei bringt ihr limitiertes Saisonbier Rauchbock mit und das Landesweingut Kloster Pforta stellt seinen Wein zum Welterbetitel des Naumburger Doms vor. Des Weiteren wird die neue Regionalmarke ‚Handgemacht Saale.Unstrut‘ mit ihren Produkten aus Landwirtschaft und traditionellem Handwerk sowie Erlebnisangeboten präsentiert.

Die Wissenschaft hat einen eigenen Stand

Nach erfolgreicher Premiere im Vorjahr wird es auch 2020 wieder einen Stand der Wissenschaft geben, an dem die Universitäten und Hochschulen des Landes über ihre Forschungsprojekte aus der Land- und Ernährungswirtschaft informieren. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf spannende Exponate freuen und z. B. knallig blaues Algeneis, leuchtend grüne Algenkekse und blaugrünes Algenbrot kosten.

Am offiziellen Stand des Landes stellt sich Sachsen-Anhalt als Reiseland vor und informiert ausführlich über seine Unesco-Welterbestätten sowie weitere touristische Attraktionen. Der Wettbewerb „Kulinarisches Sachsen-Anhalt“ präsentiert seine 2019er-Sieger aus 19 Produktkategorien sowie die aktuelle Auflage der „Kulinarischen Sterne-Box“.

Gesetzliche Änderungen: Was 2020 alles teurer wirdHöherer Mindestlohn, Mindestvergütung für Auszubildende, steigende Beiträge – seit Jahresbeginn treiben gesetzliche Änderungen wieder die Kosten. Es gibt aber auch Sparpotenzial.

Auf eine Reihe von gesetzlichen Anpassungen im Steuer- und Abgabenrecht und weiteren Änderungen, die zum Jahreswechsel in der Landwirtschaft in Kraft traten, hat der Deutsche Bauernverband (DBV) noch einmal zusammenfassend hingewiesen. So können Landwirte eine steuerliche Tarifermäßigung bei Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft in Anspruch nehmen. Auf Antrag können für die Jahre 2014–2016, 2017–2019 sowie 2020–2022 dreijährige Durchschnitte gebildet werden. Die Möglichkeit zur Gewinnglättung war vom Bundestag schon 2016 beschlossen worden, bedurfte jedoch der Genehmigung durch die EU-Kommission. Anders als ursprünglich geplant sei eine Option für Landwirte erreicht worden, hebt der DBV hervor. Die Regelung ist bis Ende 2022 befristet.

515 Euro Vergütung für die neuen Azubis

Eine für Arbeitnehmer erfreuliche gesetzliche Änderung betrifft den Mindestlohn. Er stieg ab 1. Januar auf brutto 9,35 € pro Stunde. Eingeführt werde eine Mindestausbildungsvergütung. Sie gilt für im Jahr 2020 begonnene Ausbildungsverhältnisse und beträgt 515 € pro Monat brutto im ersten Lehrjahr. In den folgenden Lehrjahren steigt dieser Betrag an; ab 2024 wird auch der Betrag im ersten Lehrjahr dynamisch angepasst.

Im Jahr 2020 erhöhen sich die Sachbezugswerte für die Verpflegung ebenfalls. Der Gesamtsachbezugswert für Verpflegung werde von bisher 251 auf 258 € im Monat angehoben. Er setzt sich zusammen aus 54 € für Frühstück sowie jeweils 102 € für Mittagessen und Abendbrot. Die Werte für eine Unterkunft – belegt mit einem Beschäftigten – erhöhten sich von monatlich 231 auf 235 €. Zudem wird die maximale Stundenlohngrenze für die Anwendung der Lohnsteuerpauschalierung von bisher 12 auf 15 € pro Stunde brutto erhöht.

Zehn Euro mehr zur Alterssicherung

Im agrarsozialen Bereich bringt auch das Jahr 2020 höhere Beiträge. Für die Alterssicherung der Landwirte (AdL) sind ab jetzt in den neuen Bundesländern mit 244 € zehn Euro mehr zu zahlen als bisher, in den westlichen Ländern mit 261 € acht Euro mehr. Relativ belaufen sich die Anhebungen auf 4,3 % bzw. 3,2 %. Der Bauernverband wies darauf hin, dass der Beitrag zur AdL an die Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung gebunden sei. Aufgrund der Erhöhung des vorausgeschätzten Durchschnittsentgeltes steigt der Beitrag in der AdL trotz des stabilen Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung; dieser Beitragssatz beträgt dieses Jahr weiterhin 18,6 %. Der Beitrag aktiver Landwirte zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung (LKV) steigt aufgrund gesetzlicher Vorgaben in der Beitragsklasse 20 um etwa 1,9 %, in den Beitragsklassen 1 und 2 nach Beschluss der Vertreterversammlung ebenfalls um 1,9 %. Die vollständigen Beitragstabellen können auf der Webseite der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) eingesehen werden.

Pflegekassenbeitrag sinkt geringfügig

Der Beitrag zur landwirtschaftlichen Pflegekasse sinkt geringfügig. Für Landwirte und ihre mitarbeitenden Familienangehörigen wird der Beitrag zur Pflegeversicherung in Form eines Zuschlags zum Beitrag zur Krankenversicherung erhoben. Dieser errechnet sich aus dem Verhältnis von Beitragssatz zur allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung, erläuterte der DBV. Bei Anhebung des Gesamt-Beitragssatzes zur GKV von 15,5 % im vergangenen Jahr auf 15,7 % im Jahr 2020 und einem konstanten Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung im Jahr 2020 von 3,05 % sinkt der prozentuale Zuschlag zum LKV-Beitrag geringfügig gegenüber 2019. Der Zuschlag beträgt im neuen Jahr 19,4 %, verglichen mit bisher 19,7 %. Für kinderlose Mitglieder ab dem 23. Lebensjahr beträgt der Zuschlag jetzt 20,99 %, während es bislang 21,31 % waren. Die konkrete Höhe des Zuschlags kann dem DBV zufolge ebenfalls auf der SVLFG-Webseite eingesehen werden.

Außerdem verwies der Bauernverband auch auf die höhere Umlage gemäß des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Für Stromkunden erhöht sie sich im Jahr 2020 um 5,5 % auf 6,756 ct/kWh. Die Beschlüsse des Klimapaketes sehen jedoch vor, diese Aufschläge auf den Strom in den Folgejahren wieder zu senken.

QM-Milch mit neuen Futterstandards

Schließlich macht der DBV auf Änderungen beim Qualitätssicherungssystem der Milchbranche, QM-Milch, aufmerksam. Festgelegt wurde, dass in der Milchwirtschaft nur noch solche Futtermittel eingesetzt werden, die einer besonderen Qualitätssicherung unterliegen. Die Futtermittelvereinbarung trat in neuer Fassung zum 1. Januar in Kraft. Gleichzeitig wurde der überarbeitete QM-Milch-Standard 2020 eingeführt. AgE/red

Rote Gebiete: Landwirte wollen jetzt klagenZwei Landwirte in einem roten Gebiet streben eine Normenkontrollklage gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern an. Der Grund: Sie zweifeln.

Die Einreichung einer Normenkontrollklage beim Oberverwaltungsgericht Greifswald von zwei Landwirtschaftsbetrieben im Landkreis Nordwestmecklenburg gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern steht offenbar kurz bevor. Das bestätigten der Berliner Rechtsanwalt Dr. Reinhard Mecklenburg, Jörg Haase, Vorstandsvorsitzender der Agrar AG Gadebusch, und Michael Drews, Chef der Agrargenossenschaft Köchelstorf, auf Anfrage der Bauernzeitung.

„Wir haben im Herbst eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei mit der Wahrnehmung unserer Interessen beauftragt. Hintergrund ist die Festlegung ‚roter Gebiete‘ in der entsprechenden Landesverordnung vom 23. Juli 2019“, so die beiden Landwirte. In Nordwestmecklenburg sind davon 167 Betriebe und 120.000 ha landwirtschaftliche Fläche betroffen. „Die Festlegung basiert auf Ergebnissen von vier Messstellen in Randlagen. Nur eine Messstelle weist eine Nitratbelastung aus“, so Haase. Ob diese tatsächlich aus landwirtschaftlichen Quellen stammt, sei fragwürdig. Untersuchungen, die dies belegten, bzw. Nachweise gibt es bisher nicht.

Ausweisung sei unverhältnismäßig

„Wir sehen die Ausweisung des roten Gebiets als pauschal und unverhältnismäßig an. Hier werden unbeteiligte Betriebe in Sippenhaft genommen. Diese Praxis wollen wir beim beim Oberverwaltungsgericht Greifswald überprüfen lassen“, sagte Haase. Die Klage wird von 37 Landwirtschaftsbetrieben aus der Region unterstützt, so Jörg Haase, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg ist.

Den Ausschlag für die Einleitung des Klageverfahrens haben letztlich nicht erfüllte Erwartungen der Landwirte an ein Pilotprojekt gegeben, das im vergangenen Sommer das Land und 92 Landwirtschaftsbetriebe der Region gemeinsam gestartet hatten. Zwar zeigten die beteiligten Mitarbeiter von der Landwirtschaftlichen Fachbehörde großen Einsatz. „Vor Weihnachten wurde bekanntgegeben, dass schlagbezogene Daten zu Düngebilanz und Fruchtartenschlüssel aus 70 Betrieben vorliegen. Außerdem wurde festgelegt, welche Angaben nachgearbeitet werden müssen. Völlig offen ist aber, mit welchem Ziel das Land die Daten erhebt. Unser Anliegen, damit eine sachgemäße Binnendifferenzierung zu erreichen, spielt bisher keine Rolle. Deshalb unser Entschluss, zu klagen“, so Michael Drews.

Enttäuschung über Agrarministerium

Der Landwirt ist enttäuscht über die mangelnde Unterstützung aus dem Agrarministerium. „Ich habe angeboten, zwei Messstellen auf eigene Kosten zu bohren, um objektivierte Messwerte zu erhalten. Wir fanden kein Büro dafür“, so Drews. Landwirte auf Rügen hätten auf eigene Rechnung fünf Messstellen gebohrt. „Keine einzige wurde vom Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie anerkannt“, so Michael Drews.

Auf dem Kongress Farm & Food 4.0 am 20. Januar in Berlin stehen die Zukunftsthemen von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion im Blickpunkt. Renommierte Wissenschaftler diskutieren mit Unternehmern, Politikern und innovativen Landwirten. Wir stellen Themen und Teilnehmer vor.

Mit der Vortragsrunde „Disruptive Agriculture“ wird die fünfte Farm & Food eröffnet. Die Redner werfen Fragen auf und laden Sie ein, am 20. Januar in Berlin gemeinsam nach Antworten zu suchen. Sind heute verwendete Technologien wirklich hilfreich? Wie können wir die Kosten der Lebensmittelproduktion besser verteilen? Wie gelingt Innovation, die wirklich auf die Landwirtschaft zentriert ist, und wie entwickeln wir Leitbilder, die technischem Fortschritt und gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden?

Müssen, können wir die Landwirtschaft retten, indem wir uns auf Methoden wie Regenerative Landwirtschaft konzentrieren? Die Landwirtschaft steht nicht nur vor alltäglichen Problemen, sondern auch vor immer neuen Anforderungen durch Verbraucher und Industrie. Das erste Panel wird die Hauptthemen des fünften Auflage von Farm & Food durch Kernbotschaften und eine Diskussion vorstellen. Die Einführungsreden halten:

- Joe Basset zum Kampf zwischen Komplexität und Einfachheit und zur grundlegenden Frage „Was ist Technologie in der Landwirtschaft?“. Basset ist CEO der Landtechnikfirmen Dawn Equipment Company und Underground Agriculture in den USA,

- Volkert Engelman zu True Cost Accounting (wahre Kosten) in Food, Farming & Finance. Engelmann ist CEO (geschäftsführendes Vorstandsmitglied) von Eosta, derzeit Europas größter und am schnellsten wachsender Importeur, Verarbeiter und Vertreiber von biologisch angebauten Frischprodukten,

- Julia Harnal, Vizepräsidentin Global Sustainability & Governmental Affairs bei BASF.

Agronomic Data für den Pflanzenbau

Fernerkundungstechnologien in Kombination mit räumlichen Analysemethoden werden heutzutage zu sicheren, präzisen und kostengünstigen Helfern in der Landwirtschaft. Sensoren auf Trägersystemen wie Satelliten, Drohnen oder Maschinen liefern digitale Bilder und Big Data, mit denen Erkenntnisse über Boden und Pflanzen in Feld und Region flächendeckend sowie schneller und objektiver als mit herkömmlichen Inspektionen gewonnen werden können. Wem kommen diese Informationen zugute?

Sind sie gleichermaßen nützlich für Landwirte, Industrie, Agrarpolitik und Gesellschaft, und welches sind die Vorteile für diese Anwendergruppen? Idealvorstellungen gehen dahin, dass Landwirte auf Basis von Sensordaten gezieltere Entscheidungen für das Feldmanagement treffen können sowie Vorgänge wie Düngung und Pflanzenschutz automatisieren und dokumentieren.

Die Diskussion auf der Farm & Food moderiert Dr. Katrin Kohler. Sie ist Expertin für Digitalisierung in der Landwirtschaft und AgTech-Innovationen mit Schwerpunkt auf Satellitenbildtechnologien. Sie spricht mit:

- Jorge Fernandez vom Berliner Büro von Pix4D. Er betreut das Produktportfolio von Pix4D im Bereich Landwirtschaft,

- Claudia Vallentin vom Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ). Sie arbeitet im Bereich Smart Farming mit Satellitendaten,

- Dr. Frank Paaß, der Geschäftsführer der APZ-Agrar-Produkt Ziegendorf e. G. ist,

- Tobias Menne, Leiter der Digital Farming Unit der BASF Agricultural Solutions einschließlich der Xarvio-Produktpalette.

Regenerative Landwirtschaft

Wie kann Deutschlands Landwirtschaft langfristig wettbewerbsfähig sein? Eine Antwort will diese Session geben, indem sie Regenerative Landwirtschaft mit ihren minimalinvasiven Methoden zur Debatte stellt. Unterschiedliche Anwendungsbeispiele machen deutlich, wie vielfältig die Regenerative Landwirtschaft sein kann: Vorreiter aus Deutschland und den USA zeigen, wie sich das System auf den jeweiligen Betrieb anpassen lässt. Wie können neue Technologien darüber hinaus den Zusammenhang zwischen gesunden Böden, gesunden Produkten und gesunden Menschen aufzeigen? Wie können wir den Landwirten helfen, für ihre Investitionen in Biodiversität, Wasserspeicherung und Kohlenstoffeinlagerung entlohnt zu werden?

Moderator der Diskussion ist Benedikt Bösel. Er ist Landwirt, Agrarökonom sowie Gründer und Geschäftsführer von Gut&Boesel bei Berlin. Bösel spricht mit:

- Michael Reber, Betriebsleiter von Innovative Landwirtschaft Reber,

- Louisa Burwood-Taylor, Chefredakteurin von „AgFunderNews“ im Silicon Valley,

- Claudia Päffgen, Leiterin der Marketing Abteilung bei Timac Agro Deutschland,

- Georg Goeres, Head of Europe der Indigo AG.

BioTech – Wollen wir, was wir können?

Unsere Art, Nahrungsmittel zu produzieren, muss nachhaltiger werden. Dies kann nur mit neuen Ansätzen gelingen, da die Umstände so noch nie da gewesen sind. Nur mit einem ganzen Set an Lösungsansätzen kann eine Neuausrichtung gelingen. Ein möglicher Ansatz ist die präzisere Züchtung mit Genome Editing. Ob diese neue Technologie zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beitragen kann, hängt von einigen äußeren Faktoren ab: Für welche landwirtschaftliche Praxis wird sie verwendet? Wie sieht es mit der Akzeptanz bei Verbraucher/innen aus?

Die Diskussion moderiert Prof. Dr. Peter Breunig. Er ist Professor für Marketing und Marktlehre an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit leitet er den elterlichen Hof. Breunig diskutiert mit:

- Gerd Schonder, Landwirt und Geschäftsführer der BG Neuhof GmbH & Co. KG,

- Dr. Julia Diekämper, die Leiterin des durch die VolkswagenStiftung geförderten Projektes „ZukunftMensch“ am Museum für Naturkunde ist,

- Dr. Markus Niessen, Molekularbiologe und derzeit Leiter für den Bereich „Molecular Technologies“ bei dem Unternehmen KWS Saat,

- Urs Niggli, Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick und unter anderem Lehrbeauftragter an der Hochschule ETH Zürich und Honorarprofessor an der Universität Kassel-Witzenhausen.

Digitalisieren mit Hirn statt in der Cloud

Es geht nicht um eine Digitalisierung der Landwirtschaft um jeden Preis, sondern um einen Mentalitätswandel. Unternehmen müssen Fortschritt möglich machen, anstatt Landwirten möglichst oft möglichst neue Technik verkaufen zu wollen. Verbraucher haben ein eher technologiefernes Bild von der Landwirtschaft, weshalb die Gesellschaft/der Verbraucher quasi keine Technologie fordert. Unternehmen müssen deswegen gemeinsam mit ihren Wettbewerbern Lösungen entwickeln, um dem Landwirt am Ende ganz konkret Zeit im Büro zu ersparen und ihn wieder mehr Zeit auf dem Acker zu ermöglichen, um ihm so eine bessere Absicherung seiner Arbeit und letztendlich mehr finanzielle Ressourcen zu erschließen. Die wiederum in die Erprobung sinnvoller Technik und neuer Methoden fließen können.

Den Workshop moderieren Kommunikationsprofi Dr. Andreas Möller und Simon Walther, Projektleiter DigiLand beim Thünen-Institut. Sie beschäftigen sich mit dem Thema zusammen mit:

- Michael Horsch, Gründer und Geschäftsführer des Landmaschinenherstellers Horsch Maschinen,

- Maximilian von Löbbecke, Geschäftsführer von 365FarmNet und Initiator der Kongressserie Farm & Food 4.0,

- Annika Ahlers, Gründerin von Erklärbauer, einer Plattform für die Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft,

- Dr. Murat Ünal, Gründer & Chief Intelligence Officer des KI-bezogenen Ecosystem-Intelligence-Unternehmens Sonean,

- Carsten Gieseler, Gründer und Geschäftsführer des Start-up fodjan für Smart-feeding-Software,

- Max Bangen, Business Development Manager beim AgTech-Start-up Farmable.

Wertschöpfung – Neue Netze sind nötig

Vom Acker bis zum Teller entstehen neue Netzwerke, die Wege werden kürzer, Lieferketten flexibel und Lebensmittel rückverfolgbar. Der Lebensmittelmarkt der Zukunft ist dezentral und funktioniert als digitales Netzwerk, das Verbraucher und Produzenten wieder näher zusammenbringt, denn der „Point of Production“ rückt immer näher an den „Point of Consumption“. Die neu gewonnene Transparenz erlaubt es, die Wertschöpfung noch effizienter zu organisieren, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, die Tierhaltung zu verbessern und so alleine durch eine bessere digitale Verfügbarkeit und Nutzung des Wissens negative Klimafolgen zu verhindern. Gleichzeitig erlauben neue digitale Instrumente moderne Formen der Kooperation. Landwirte tun sich zusammen, vernetzen sich mit Wissenschaftlern, produzieren gemeinsam und schalten durch Direktvermarktung den Zwischenhandel aus. Heike Zeller, Inhaberin der aHEU-Agentur für regionale Vermarktungsstrategien, moderiert die Diskussion und spricht dabei mit:

- Prof. Dr. Thomas Herlitzius, Direktor des Instituts für Naturstofftechnik an der TU Dresden,

- Georg Mayerhofer, Landwirt und Geschäftsführer der Mayerhofer Agrar GbR,

- Dr. Rolf Sommer, Leiter Landwirtschaft und Landnutzungswandel beim WWF Deutschland,

- Dr. Julia Köhn, Geschäftsführerin von pielers.de – Der Wochenmarkt für Zuhause,

- Jörn Holluba, Verbundleiter bei Edeka Peter Gayermann.

Neue Welt der Proteine als Alternative?

In der Session soll über die äußerst dynamische Entwicklung in der alternativen Erzeugung von tierischen Proteinen berichtet werden. Dabei wird es sowohl um die Erzeugung von Fleisch-, Ei- und Milchersatzprodukten auf pflanzlicher Basis gehen als auch um die Herstellung von Fleisch aus Zellkulturen. Vertreter von Start-ups, führenden Unternehmen in der konventionellen und alternativen Erzeugung und Wissenschaftler werden die Situation vorstellen und im einer Podiumsdiskussion beleuchten.

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Windhorst, Wissenschaftlicher Leiter des Wing, Stiftung Tieräztliche Hochschule Hannover, moderiert die Diskussion und spricht mit:

- Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes,

- Brian Spears, CEO und Gründer von New Age Meats, USA,

- Laura Gertenbach, CEO von Innocent Meat,

- Fabio Ziemßen, Vorsitzender BALPro – Verband für alternative Proteinquellen,

- Marcus Keitzer, Vorstand für alternative Proteinquellen bei der PHW-Gruppe (Wiesenhof),

- Hubertus Paetow, Landwirt und Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Ecosystem AgTech braucht Förderung

Wie können wir ein leistungsstarkes System für Zukunftsförderung entwickeln? Der Fördermangel in Deutschland macht Innovatoren das Leben schwer. Es fehlt an Kapital, Investoren, Partnerschaften und Netzwerken. Wir fragen: Wie können wir ein Ökosystem für Innovationen in AgTech in Deutschland aufbauen? Wer und was ist dafür nötig? In einem partizipativen Workshop wollen wir die nötigen Grundlagen erarbeiten und gemeinsam mit unseren Teilnehmern ein Startpapier für einen folgenden Workshop ableiten. Angesprochen sind Start-ups, Förderinstitute wie Banken und staatliche Förderprogramme, Wagniskapitalgeber, Knowledge Provider (Wissenslieferanten) und Berater, Inkubatoren (Einrichtungen, die Unternehmen bei der Existenzgründung helfen) und Acceleratoren (helfen Start-ups durch intensives Coaching beim Entwicklungsprozess in kurzer Zeit).

Als Moderatorin auf der Farm & Food spricht Prof. Dr. Katrin Schnitker, Professorin für Unternehmensführung im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Hochschule Osnabrück, mit:

- Dr. Klaus Heider, Abteilungsleiter „Ländliche Entwicklung und Digitale Innovation“ im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),

- Ralf Borchers, zuständig für die Start-up-Förderung bei der NBank, der Förderbank des Landes Niedersachsen,

- Sebastian Schauff, Co-Founder und CEO von ag.supply,

- Prof. Dr. Bastian Halecker, Founding Partner der Food-Innovation-Plattform Hungry Ventures,

- Dr. Katrin Jakob, Gründerin und Managingpartner des Gründungszentrums California Business Associates LLC,

- Dr. Murat Ünal, Gründer & Chief Intelligence Officer des KI-bezogenen Ecosystem-Intelligence-Unternehmens Sonean,

- Wolf Goertz, Geschäftsführer der Big-Data-Plattform foodsupply,

- Eva Piepenbrock, Redaktionsleiterin bei „f3 – farm. food. future“.

Zusätzlich zu den großen Diskussionen auf der Farm & Food werden zu den meisten Themen Gespräche am runden Tisch durchgeführt. Auf der Website des Kongresses können Landwirte nicht nur die vergünstigten Tickets kaufen, sie finden unter anderem im Blog sehr interessante Beiträge und Interviews mit Hintergrundwissen und persönlichen Meinungen zu den Themen, die in Zukunft die Landwirtschaft verändern. mey/PM