Ein Landgericht hat die bundeseigene BVVG zur Rückzahlung der Vergütung für einen Windkraftstandort verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht.

Von Franz-Christoph Michel, Rechtsanwalt

Eine 2008 geflossene Zahlung muss dem Landwirt erstattet werden. Zur Erinnerung: Mit Urteil vom 14. September 2018 hat der Bundesgerichtshof die Unwirksamkeit der sogenannten Windkraftklausel festgestellt. Die bundeseigene Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) hatte zuvor 75 % und mehr der Standortvergütung für Windkraftanlagen auf Flächen, die vergünstigt erworben wurden, für sich beansprucht und in sehr vielen Fällen auch bekommen.

Nach dem Urteil des BGH haben sich viele betroffene Grundstückseigentümer an die BVVG gewandt und eine Rückzahlung gefordert. Soweit die Zahlung an die BVVG nicht mehr als drei Jahre zurücklag, hat die BVVG in der Regel auch den damals erhaltenen Betrag den Grundstückseigentümern erstattet. Das waren nach deren Angaben bislang circa 20 Mio. €.

Kurze Frist gilt nicht

In allen Fällen, in denen die sogenannte regelmäßige Verjährung von drei Jahren nach § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verstrichen war, verweigert die BVVG eine Rückzahlung. Das sind sehr viele Fälle. Die BVVG weigert sich zu Unrecht, stellte das Landgericht Berlin jetzt in einem bemerkenswerten Urteil fest. Der Anspruch verjährt demnach erst in zehn Jahren nach der Zahlung und nicht schon nach drei Jahren.

In einer in einem Rechtsstaat nur schwer erklärlichen Weise hat sich die BVVG trotz ihrer Funktion als staatliche Privatisierungsstelle darauf berufen, dass der Rechtsgrund für die Zahlung nicht die unwirksame Windkraftklausel sei. Vielmehr hätten der Grundstückseigentümer und der Windkraftbetreiber angeblich aus freien Stücken die dreiseitigen Gestattungsverträge mit der BVVG geschlossen und dafür der BVVG auch den Großteil der Standortvergütung gezahlt. Das waren regelmäßig mehrere 100.000 bis hin zu Millionen Euro.

Urteil zur Windkraft: BVVG-Berufung kommt sicher

Dem hat das Landgericht nunmehr eine klare Absage erteilt. Die Gestattungsverträge mit der BVVG sind nur im Zusammenhang mit der Windkraftklausel in den Grundstückskaufverträgen zu verstehen und bilden eine Einheit. Die Unwirksamkeit der Windkraftklausel führt damit zur Unwirksamkeit des Gestattungsvertrags und damit zur Pflicht der BVVG, die hierauf erhaltene Zahlung zurückzuzahlen.

Dieser Anspruch verjährt aufgrund des direkten Zusammenhangs mit dem Grundstückskaufvertrag erst nach zehn Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die BVVG wird voraussichtlich gegen dieses Urteil wie üblich Berufung einlegen, um zumindest Zeit zu gewinnen. Denn auch die zehn Jahre Verjährungsfrist verstreicht in vielen Fällen in Kürze.

Jetzt schnell handeln

Alle Grundstückseigentümer, die selbst oder durch den Windkraftanlagenbetreiber in den letzten zehn Jahren Zahlungen aus Gestattungsverträgen an die BVVG geleistet haben, sollten unbedingt diesen Anspruch jetzt geltend machen. Die Verjährung wird aber nicht durch die Forderung gegen die BVVG verhindert, sondern nur durch eine gerichtliche Geltendmachung. Viele Landwirte haben es versäumt, innerhalb von zehn Jahren den überbezahlten Kaufpreis von der BVVG zurückzufordern.

Es ist zu befürchten, dass viele betroffene Grundstückseigentümer die Rückforderung der Zahlungen für die Windkraftnutzung auf die lange Bank schieben und am Ende verjähren lassen. Wer erst auf die Rechtskraft dieses Urteils wartet, wird möglicherweise dann feststellen, dass sein Anspruch nun doch verjährt ist. Der schon mehrfach erteilte Rat, unverzüglich die BVVG in Anspruch zu nehmen – allein schon damit auf den Anspruch Zinsen gezahlt werden – wird deshalb dringend nach diesem Urteil des Landgerichts Berlin wiederholt.

Auch interessant:

Notbetreuung in der Corona-Krise – Landwirtschaft bleibt arbeitsfähig

Die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt gehört zur kritischen Infrastruktur – und daher haben Landwirte Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder. Das hat die Staatskanzlei in Magdeburg heute klargestellt.

Die sachsen-anhaltische Landesregierung hat heute Nachmittag in einer Presseinformation der Staatskanzlei klargestellt, dass auch die Landwirtschaft zur kritischen Infrastruktur gehört. Eltern, die in der Landwirtschaft arbeiteten, könnten ihre Kinder somit in die Notbetreuung geben, sofern sie keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. „Es ist für unsere landwirtschaftlichen Betriebe extrem wichtig, dass sie arbeitsfähig bleiben. Die Milchkühe müssen versorgt und die Äcker bestellt werden. Deshalb sollen Eltern, die in der Landwirtschaft tätig sind, unbedingt weiter zur Arbeit gehen können“, bekräftigte Landeslandwirtschaftsministerin Claudia Dalbert die Entscheidung.

In Sachsen-Anhalt sind Kindertagesstätten und Schulen seit gestern bis einschließlich Ostermontag (13. April) geschlossen. Eine Notbetreuung ist gesichert. Das Gesundheitsministerium hatte in einer mit dem Bildungsressort abgestimmten Weisung an Landräte und Oberbürgermeister dazu am Wochenende konkrete Vorgaben festgelegt. Danach kann ab Mittwoch (18. März) eine Notbetreuung nur noch für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr in Anspruch genommen werden, „wenn beide Erziehungsberechtigten oder der Alleinerziehende zur Gruppe der unentbehrlichen Schlüsselpersonen gehören und sich eine Betreuung anders nicht organisieren lässt“.

Zentrale Funktion bei der Daseinsvorsorge?

Zu den dazu aufgeführten Bereichen mit zentraler Funktion für die Daseinsvorsorge und das öffentliche Leben gehörten laut dem Erlass des Gesundheitsministeriums vom Montag u. a. Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, nicht aber die landwirtschaftliche Urproduktion. Dies hat die Landesregierung heute mit ihrer Erklärung geändert.

Corona-Krise: Kinderbetreuung – aber nicht für alle

Polizisten, Ärzte, Krankenschwestern – sie haben in Notsituationen wie aktuell mit dem Coronavirus Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder. Auch für Landwirte gilt das – jedoch nicht in allen Bundesländern. mehr

Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist auch in der jetzigen Corona-Krise gesichert. „Es sind genügend Lebensmittel da“, versicherte die Landwirtschaftsministerin. Die Versorgungslage werde ständig und sehr aufmerksam beobachtet, um gegebenenfalls im richtigen Moment und mit den adäquaten Mitteln zu reagieren. Der Lebensmittelhandel reagiere auf die gestiegene Nachfrage und habe sein Lieferregime dementsprechend angepasst. „Das Anlegen von Lebensmittelvorräten über die empfohlenen Mengen hinaus ist nicht notwendig und belastet die Lebensmittelbranche unnötig. Es sollen auch keine Lebensmittel verschwendet werden“, appellierte Agrarministerin Dalbert an die Bevölkerung.

Aktuelle Informationen und Hinweise zum Thema „Corona“ finden Sie im Landesportal unter https://lsaurl.de/CoronaVirus

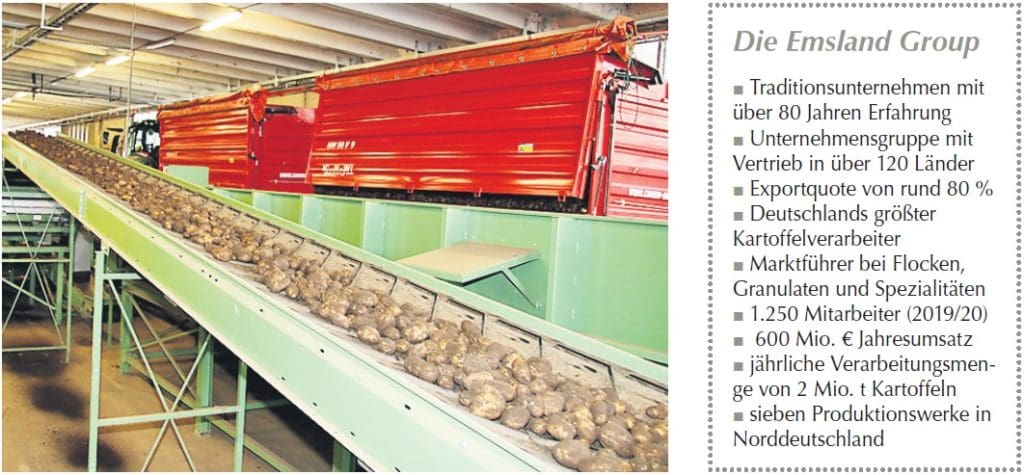

Kartoffelanbau: Dreschen Sie noch oder roden Sie schon?Das Stärkewerk der Emsland Group in Hagenow hat im März 2020 eine Betriebserweiterung eröffnet. Der Bedarf an Rohware ist groß und Kartoffelanbauer werden noch gesucht.

Die Emsland Group ist für ihr Werk der Tochter Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH in Hagenow auf der Suche nach weiteren Kartoffelanbauern. Derzeit wird im Hagenower Werk eine jährliche Menge von ca. 135.000 t Kartoffeln verarbeitet. Die Produktion läuft von Anfang August bis Ende Juni des Folgejahres.

Die Hälfte des Endproduktes Stärke wird am Standort Hagenow in die sogenannten Kleinabpackungen abgefüllt – das reicht von der 50-g-Tütensuppe bis hin zu 25-kg-Gebinden für Großküchen. Die andere Hälfte der Produktion wird an Industriekunden geliefert. Hier gehen die Gebindegrößen von 25 kg bis zu Silozügen mit 25 t Ladung. Die Kunden aus der (Lebensmittel-) Industrie verarbeiten die Emsland-Produkte weiter zu Kartoffelprodukten wie beispielweise Kroketten, Chips etc.

Künftig doppelte Verarbeitungmenge

Das neue Gebäude im Werk in Hagenow wird gerade fertiggestellt und geht Ende März in Betrieb, wie Sebastian Riekert, Leiter im Rohstoffeinkauf bei der Emsland-Stärke GmbH und der Emsland Food GmbH berichtet. Dort sollen ab März jährlich zusätzlich 140.000 t Kartoffeln verarbeitet werden. Diese Produktion diene laut Riekert zur Produktion von Ware für die weiterverarbeitende Industrie.

Die Kunden von Emsland sind viele Produzenten von Kartoffelsnacks. Sie bedienen die steigende Nachfrage hauptsächlich in Fernost. Denn in Asien werden durch den steigenden Wohlstand immer mehr Konsumgüter dieser Art nachgefragt.

Für die Erweiterung der Produktion von Kartoffelflocken im Werk Hagenow sucht Emsland noch Kartoffelanbauer. Idealerweise kämen diese aus einem Umkreis von 100 km um Hagenow (also in etwa bis in die Regionen Rostock, Waren (Müritz), Neuruppin, Stendal und bis nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein). Doch auch weiter entfernte Lieferbetriebe sind laut Rohstoffeinkäufer Riekert herzlich willkommen.

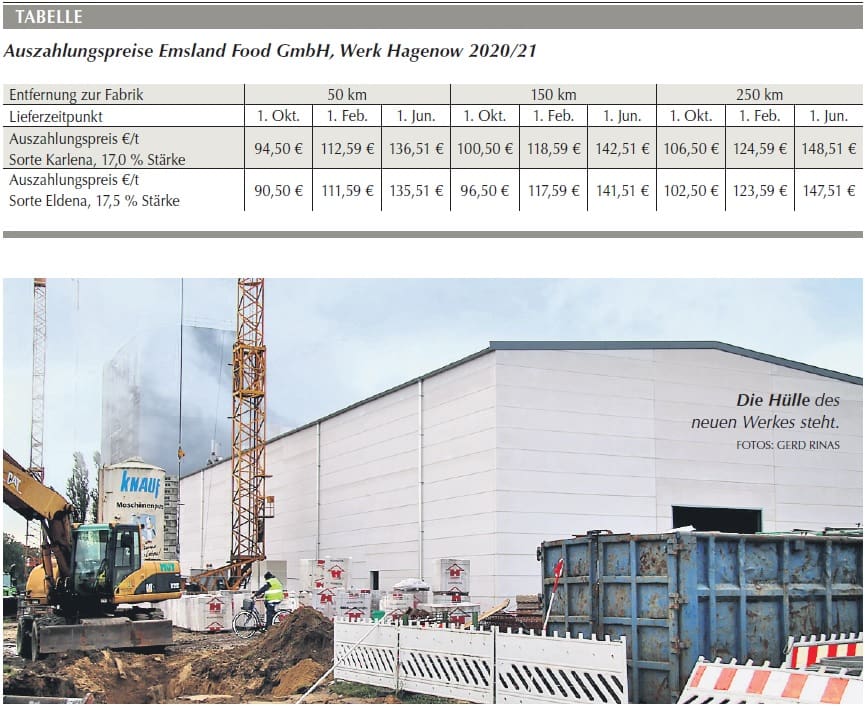

Die Auszahlungspreise richten sich dabei nach verschiedenen Kriterien wie Entfernung, Liefertermin, Stärkegehalt und Sorte. In der Tabelle sind die Preise nach Transportentfernung und Zeitpunkt der Lieferung übersichtsweise dargestellt.

Die genaue Preisgestaltung würde dann im Einzelfall von Emsland vorgenommen werden. Die Tabelle könne jedoch als Anhaltspunkt für interessierte Landwirte dienen. db

Weitere Informationen gibt Sebastian Riekert (Leiter Rohstoffeinkauf der Emsland Stärke GmbH und Emsland Food GmbH ) per E-Mail: sriekert@emsland-group.de oder Tel. (0) 59 43 81 22 7.

Spritzen mit künstlicher Intelligenz

In einem Projekt werden Sensoren und Software für den automatisierten, bedarfsgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entwickelt. Erstes Ziel ist ein Prototyp für die Erkennung von Pilzkrankheiten bei Zuckerrüben.

Es sind vor allem die Rübenblätter, die von der Pilzkrankheit Cercospora befallen werden. Damit beschädigt der Pilz die Energiequelle der Zuckerrübe: Sie kann weniger Sonnenlicht umwandeln und weniger Zucker einlagern. Je nach Region und Wetter brechen dadurch bis zu 30 oder gar 50 % des Ernteertrages weg. Welche Rüben wie stark befallen sind, lässt sich allerdings auch an der Farbe der Blätter ablesen. Denn diese verfärben sich mit fortschreitender Krankheit zunehmend gelb.

Sensoren und Software erkennen Krankheiten

Hier setzt das Projekt „Smart Spraying“ (MartA) der Universität Hohenheim in Kooperation mit Bosch und Cubert an. Sensoren der Firmen Cubert und Bosch erfassen die Zuckerrüben. Die Bildverarbeitung von Bosch erkennt kritische Blattflecken besser, als es das menschliche Auge kann. Die Software der Universität Hohenheim bewertet dann den Einfluss der Befallsstärke auf die Ernte.

„Auf diese Weise können wir klären: Gibt es Krankheitsfälle? Wie entwickelt sich die Krankheit? Mit wie viel Ertragsausfall muss der Landwirt rechnen, wenn er keine Spritzmittel einsetzt und wie viel müsste er ausgeben, wenn er das Feld behandeln will“, erklärt Prof. Dr. Simone Graeff-Hönninger von der Arbeitsgruppe Anbausysteme und Modellierung der Universität Hohenheim.

Neben der Entscheidungshilfe liefert das Programm auch eine Applikationskarte, an welchen Stellen das Feld gegebenenfalls gespritzt werden sollte und an welchen keine Behandlung notwendig ist. Die Informationen lassen sich an die Steuerung der Spritzfahrzeuge übermitteln, sodass die Krankheit räumlich differenziert und zum idealen Zeitpunkt behandelt werden kann.

Zuckerrüben: Kombinierte Erkennung und Behandlung

Ein weiterer Forschungsschritt sieht vor, die Krankheitserkennung und Behandlung zu kombinieren. Entsprechend ausgerüstete landwirtschaftliche Maschinen könnten dann künftig in einem Arbeitsgang kranke Pflanzen identifizieren und gleich mit dem passenden Pflanzenschutzmittel besprühen. Durch den schnellen und lokal stark begrenzten Einsatz ließe sich die Menge der Spritzmittel auf ein Minimum beschränken und so die Umwelt schonen. „Im Rahmen des Forschungsprojektes haben wir uns auf einen Prototyp speziell für Zuckerrüben bzw. Winterweizen beschränkt“, berichtet die Agrarwissenschaftlerin. „Aber das Modell kann auch auf weitere Kulturpflanzen ausgedehnt werden.“

Sensoren: Einsatz unter Praxisbedingungen

Größte Herausforderung bei der Entwicklung der Sensoren von Cubert und der Algorithmen von Bosch ist, die Befallsmuster auf den Blättern treffsicher zu interpretieren. „Zum einen sind nicht alle krank aussehenden Blätter tatsächlich befallen – manchmal fehlt einfach nur Wasser oder Dünger“, erläutert Dr. Helmut Schomburg, Projektleiter bei Bosch. Zum anderen sei auch die präzise Diagnose einer Krankheit nicht einfach. Hier hilft die Erkenntnis, dass Blätter je nach Gesundheitszustand das Licht unterschiedlich stark reflektieren. „Vereinfacht gesprochen, leuchtet jede Blattkrankheit unterschiedlich hell“, veranschaulicht Dr. Schomburg. „Diese Unterschiede haben wir mithilfe von Blattaufnahmen aus sogenannten Spektralkameras analysiert – wobei die Spektralkameras selbst winzige Unterschiede erfassen.“

Durch das milde Wetter ist der Infektionsdruck auf den Feldern hoch – eine echte Herausforderung für Landwirte. In unserem Ratgeber Pflanzenschutz haben wir zu Beginn der Frühjahrssaison aufbereitet, was Sie zu Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden wissen müssen. mehr

Bei der Entwicklung tasten sich die Forscherinnen und Forscher schrittweise an die Praxisbedingungen heran: Erste Versuche liefen im Labor. Dann folgten weitere Versuche im Gewächshaus mit Krankheiten unter kontrollierten Bedingungen. Die Praxisversuche folgten dann auf dem Ihinger Hof als Teil der Versuchsstation der Universität Hohenheim.

Ausweitung auf andere Kulturpflanzen

Für die Software nutzt Prof. Dr. Graeff-Hönninger ein sogenanntes Pflanzenwachstumsmodell. „Hier gibt es bereits Open-Source-Programme. Diese berechnen in Abhängigkeit von Boden, Temperatur und Niederschlag, wie die Pflanzen wachsen. Wir haben diese Programme erst auf Zuckerrüben ausgeweitet und dann ein Modul entwickelt, das die Pilzkrankheit Cercospora simuliert.“ Außerdem wird die Software um Pilzbefall von Weizen ergänzt. Hier sind es gleich drei Krankheiten – Septoria, Gelbrost und DTR. Weitere könnten folgen: Das Forschungsteam ist überzeugt davon, dass sich der Forschungsansatz künftig auf weitere landwirtschaftliche Kulturpflanzen anwenden lässt.

Coronavirus: Was machen die Tierhalter?Gerade Tierhaltungsbetriebe sind dabei, Notfallpläne zu erstellen. Dazu gehört, getrennte Arbeitsgruppen aufzubauen. Im Ernstfall müssen Mitarbeiter, die ausfallen, ersetzt werden.

Das Coronavirus wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Prof. Dr. Christian Drosten, hält es für wahrscheinlich, dass sich 60 bis 70 % der Menschen infizieren können. Die meisten von ihnen würden nur leichte Erkältungssymptome oder gar keine Symptome aufweisen. Diese Situation vor Augen, müssen gerade Tierhaltungsbetriebe mit Lohnarbeitskräften frühzeitig klären, wie sie ihre Tiere weiter versorgen, wenn Mitarbeiter ausfallen. Denn sind Personen infiziert, werden diese sowie alle möglichen Kontaktpersonen (auch wenn diese nicht infiziert sind) 14 Tage unter (häusliche) Quarantäne gestellt.

Isolierung der Mitarbeiter an erster Stelle

Der Thüringer Bauernverband hat bei den Gesundheitsämtern im Freistaat nachgefragt, wie speziell landwirtschaftliche Betriebe mit solch einer Situation umgehen sollen. Danach stehe die Isolierung der Menschen an erster Stelle, auch bei Verdachtsfällen und Kontaktpersonen. Die Betriebe würden aufgefordert, selbst entsprechende organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Dies bedeute, entweder Kohorten zu bilden oder aber die Angestellten nicht zusammen arbeiten zu lassen, soweit dies möglich ist.

| Was sind Kontaktpersonen? Das Robert Koch Institut (RKI) versteht unter Kontaktpersonen jene Personen, die einen definierten Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hatten und bei denen seit dem zweiten Tag erste Erkrankungs-Symptome auftreten. Ein Ende der infektiösen Phase des Coronavirus ist laut RKI momentan noch nicht absehbar. Weitere Informationen und genauere Definitionen von Kontaktpersonen gibt es hier. |

Erste Betriebe haben entsprechende Notfallpläne aufgestellt. Das beginnt mit den Personal- bzw. Schichtplänen. Dies zielt darauf ab, dass ausschließlich die gleichen Teams zusammenarbeiten bzw. Kollegen Kontakt haben. Wo es möglich ist, werden etwa unterschiedliche Eingänge und separate Räume genutzt.

Soziale Kontakte so weit wie möglich vermeiden

Alle Mitarbeiter sollten grundsätzlich auch private Kontakte (z. B. nach Feierabend, im Dorf, im Verein) auf das Notwendigste einschränken. Wo dies konsequent durchgeführt wird, muss im Ernstfall unter Umständen nicht die gesamte Belegschaft unter Quarantäne gestellt werden. Derartige Maßnahmen sollten aber in jedem Fall mit dem Gesundheitsamt abgeklärt werden. Denn bislang gibt es weder klare noch einheitliche Regeln.

Hilfreiche Webseiten

www.bundesgesundheitsministerium.de

Außerdem finden sich weitere Informationen auf den Webseiten der Landesgesundheitsämter bzw. der Landesministerien für Gesundheit der Länder.

Ausnahmen bei gleichem Quarantäne-Status möglich

Im Landratsamt des Kreises Schmalkalden-Meiningen hat man die Problematik im Blick. Dabei gehe es immer um Einzelfälle. Unter bestimmten Voraussetzungen seien auch Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne möglich – beispielsweise, wenn die Mitarbeiter den gleichen Status hätten und so als geschlossenes Team arbeiten würden. Ohne Kontakt zu anderen Kollegen im Betrieb könnten sie durchaus Schichten gemeinsam absolvieren.

Das Brandenburger Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium erklärte auf Anfrage der Bauernzeitung, dass Ersatzarbeitskräfte in einer Tierhaltung eingesetzt werden könnten, in der zuvor positiv getestete Mitarbeiter tätig waren. Der Umgang mit Nutztieren stelle nach derzeitigem Erkenntnisstand keine relevante Ursache für die Übertragung des Virus dar. Bei Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln, so die Brandenburger Behörde, seien gesonderte Desinfektionsmaßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus im Stall nicht erforderlich.

Arbeitsbereiche müssen nicht desinfiziert werden

So müsse der Arbeitsbereich (zum Beispiel Melkstand) vor dem Einsatz des Ersatzpersonals nicht desinfiziert werden. Eine Übertragung über unbelebte Oberflächen sei bisher nicht dokumentiert. Das Coronavirus übertrage sich hauptsächlich über Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch, insbesondere über die Schleimhäute der Atemwege. Auch eine indirekte Übertragung über die Hände, die mit der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, sei möglich. Deshalb sei gründliches Händewaschen am wichtigsten.

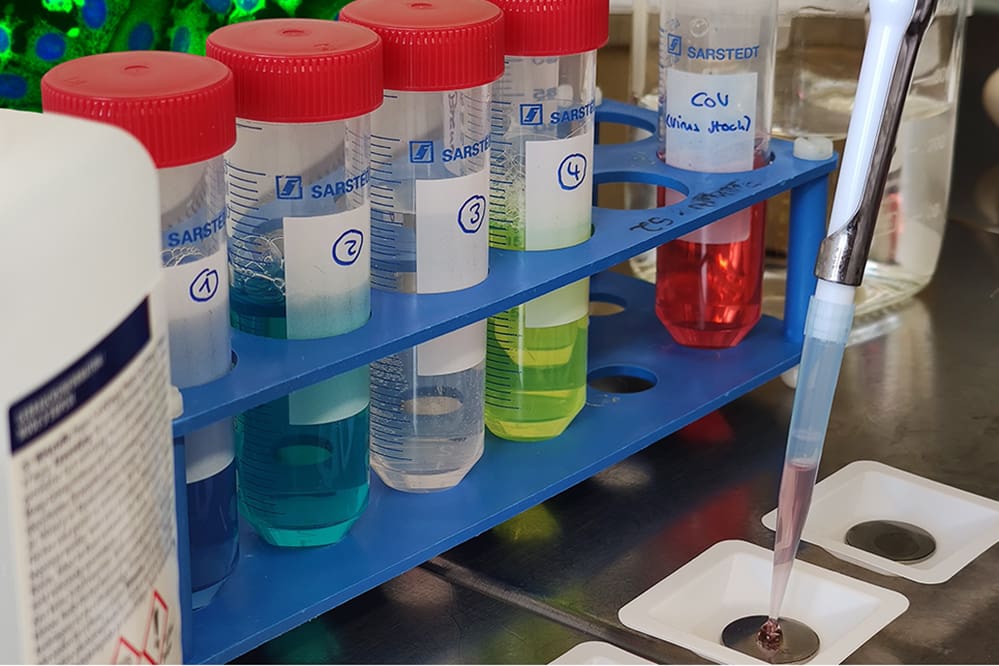

Coronaviren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage infektiös

Das Bundesagrarministerium verweist hingegen auf die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Greifswald. Danach hätten Untersuchungen mit Erregern (Sars-Coronavirus und Mers-Coronavirus) ergeben, dass sich Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen halten und infektiös bleiben können. Im Schnitt überlebten sie zwischen vier und fünf Tagen. Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit würden ihre Lebensdauer noch steigern.

Die Ergebnisse seien auf das Coronavirus Covid-19 übertragbar, so die Wissenschaftler, die auch verschiedene Desinfektionsmittel testeten. Ergebnis: Mittel auf der Basis von Ethanol, Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit wirken in entsprechender Konzentration gut gegen Coronaviren. Wenn Präparate auf anderer Wirkstoffbasis verwendet würden, sollte für das Produkt mindestens eine Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren nachgewiesen sein (begrenzt viruzid). In der Regel würde das die Gefahr einer Ansteckung deutlich reduzieren. mey, Birgitt Schunk, fh

Coronavirus: Kinderbetreuung – aber nicht für allePolizisten, Ärzte, Krankenschwestern – sie haben in Notsituationen wie aktuell mit dem Coronavirus Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder. Auch für Landwirte gilt das – jedoch nicht in allen Bundesländern.

Spätestens heute haben alle Länder damit begonnen, Kindergärten und Schulen für die nächsten vier Wochen zu schließen. Allein für Eltern bzw. Alleinerziehende, die in Bereichen der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, wird in dieser Zeit eine Notbetreuung der Kinder sichergestellt. Dazu zählen in aller Regel Branchen wie Feuerwehr oder Polizei, das Gesundheitswesen oder die öffentliche Versorgung.

In den Landwirtschaftsbetrieben laufen derzeit die Feldarbeiten auf Hochtouren. In den Milchvieh-, Schweinhaltungs- oder Geflügelbetrieben (Link) rüsten sich die Verantwortlichen für den Ernstfall. Fallen Mitarbeiter aus, steht die Versorgung der Tiere auf dem Spiel.

Die Regelungen im Wortlaut

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Die Regelungen in den Ländern

In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hat man das erkannt. Während Schwerin festgelegt hat, dass Menschen in der „Produktion und Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Lebens“ in einer wichtigen Infrastruktur arbeiten, sind es in Brandenburg ausdrücklich die „Land- und Ernährungswirtschaft, der Lebensmitteleinzelhandel und die Versorgungswirtschaft“. Wer hier tätig ist, kann seinen Nachwuchs also weiterhin betreuen lassen.

In Sachsen-Anhalt war die Landwirtschaft zunächst nicht in der entsprechenden Verfügung genannt worden. Das ergab eine Anfrage der Bauernzeitung. Inzwischen hat die Staatskanzlei reagiert: Die Landiwrtschaft seit Dienstag ebenfalls zur kritischen Infrastruktur, so dass Landwirte nun auch Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder zusteht.

Ebenso verhält es sich in Thüringen. Der Thüringer Bauernverband bemühte sich, eine Lösung im Sinne der in der Landwirtschaft tätigen Eltern zu erzielen. Das Agrarministerium in Erfurt erklärte auf Anfrage der Bauernzeitung, dass die Landwirtschaft eine relevante Berufsgruppe sei. Am späten Dienstagnachmittag präzisierte dann das Kultusministerium in Erfurt, dass „Betriebe mit größeren Tierbeständen“ zur „kritischen Infrastruktur“ zählten. Für eine Notbetreuung der Kinder müssen beide Elternteile in einer Branche der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten und zum „betriebsnotwendigen Personal“ gehören. Vorzulegen ist eine Arbeitgeberbescheinigung.

Sachsen legte am Montagnachmittag seine Regeln für die Kinderbetreuung vor. Danach zählt im Freistaat die „Ernährungswirtschaft“ zu den „Sektoren der Kritischen Infrastruktur“ – wie das Sozialministerium bestätigte, schließt dies die Landwirtschaft ein. Allerdings fordert der Landesbauernverband die explizite Nennung der Landwirtschaft als „Sektor der Kritischen Infrastruktur“, da es in der Praxis offenbar Probleme mit der Anerkennung gibt.

Letzte Aktualisierung: 17.3. 2020, 14:53 Uhr

Coronavirus: Was machen die Tierhalter?

Gerade Tierhaltungsbetriebe sind dabei, Notfallpläne zu erstellen. Dazu gehört, getrennte Arbeitsgruppen aufzubauen. Im Ernstfall müssen Mitarbeiter, die ausfallen, ersetzt werden. mehr

„Unterleuten“: Dorf der Intrigen

„Sturm auf die besten Flächen“, so lautet die Überschrift auf den Seiten „Unternehmen & Recht“ in Ausgabe 10 der Bauernzeitung. Sie könnte auch für den Dreiteiler „Unterleuten – das zerrissene Dorf“ stehen, der momentan in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Denn als ein Windpark in Dorfnähe entstehen soll, beginnt ein erbittertes Ringen um Flächen, deren Verpachtung hohe Gewinne verspricht, und woran die Dorfgemeinschaft letztlich zerbricht. Aber ist es wirklich nur der geplante Windpark? Er ist es nicht, doch er reißt im Dorf alte, nie verheilte Wunden wieder auf – und schafft neue.

Unterleuten: Konfrontation statt dörflicher Idylle

Unterleuten ist ein fiktives Dorf irgendwo im Brandenburgischen – mit Gewinnern und Verlierern der Wende, mit Ewiggestrigen, mit einer süddeutschen Heuschrecke, die das große Geschäft wittert, und mit zugezogenen Städtern, die nach Idylle lechzen, sie aber nicht bekommen. Sie alle prallen pausenlos aufeinander – mal mehr, mal weniger.

Da treffen gleich zu Beginn Rudolf Gombrowski (Thomas Thieme), Chef der ortsansässigen „Ökologica“, und die zugezogene und in Pferde vernarrte Linda Franzen (Miriam Stein) am Weizenfeld aufeinander: „Rufen Sie Ihren Hund zurück, der gehört an die Leine!“, fordert sie auf hohem Ross. „Ist das so?“ entgegnet Gombrowski. Und mit feindseligen Blicken reitet sie in die eine, er läuft mit dem unangeleinten Fidi in die andere Richtung. Eine Anfangsszene, die Spiegelbild für all das ist, was in den drei Teilen noch folgt. Denn in Unterleuten geht es nicht in eine Richtung, und an einem Strang zieht die Dorfgemeinschaft schon gar nicht.

So bleibt es nicht so „sanft“ wie im Aufeinandertreffen von Gombrowski und Franzen, sondern gipfelt in einen blutigen Nachbarschaftsstreit zwischen dem finsteren und mürrischen Autoschrauber Schaller (Charly Hübner) und dem zugezogenen Dr. Fließ (Ulrich Noethen), der mit Frau Jule (Rosalie Thomass) und Baby aufs Land gezogen ist und um den im Naturschutzgebiet lebenden Kampfläufer kämpfen will. Zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Und deshalb eskaliert wohl gerade hier das dörfliche Miteinander. Zuerst vergiften brennende Autoreifen das Nachbarschaftsklima, am Ende ist es viel Blut. „Wir sind im Krieg, da gibt es keine Neutralität“, so das Resümee des zugezogenen Naturschützers.

Offene Rechnungen

Doch auch die Alteingesessenen tragen erbittert ihre Kämpfe aus – allen voran Gombrowski, einst Vorsitzender der LPG und noch immer der mächtigste Mann im Dorf, und Kron, einst LPG-Brigadier. „Gombrowski ist die DDR“, sagt Schauspieler Thomas Thieme über seine Rolle. Und Kron, gespielt von Hermann Beyer, ist „ein Unangepasster, für den es kein passendes System gibt, der immer fassungslos vor jedweder Form von Ideologie steht und darauf beharrt, dass Ungerechtigkeit menschengemacht ist.“

In die Herzen der Zuschauer spielt sich die tragische Hilde (Dagmar Manzel), die ihren Mann unter mysteriösen Umständen verloren hat, mit vielen Katzen zusammenlebt, Gombrowski liebt und von dessen Ehefrau Elena gehasst wird, die auch Gombrowski hasst, ihn aber dennoch verteidigt und am Ende verlässt. Oft zwischen den Stühlen steht Bürgermeister Arne Seidel (Jörg Schüttauf), der das Miteinander der Dorfgemeinschaft auf den Punkt bringt: „Ist gar nicht so einfach mit dem einfachen Leben.“

Nur einer scheint im Film von allem unberührt zu sein: Schriftsteller Wolf Hübschke (Bjarne Mädel), der in allen drei Filmteilen am Titel für ein Theaterstück feilt und mit Rasenmähen Bürgermeister Seidel verärgert. Und Schauspieler Alexander Held hat recht, wenn er den von ihm gespielten süddeutschen Investor Konrad Meiler als Träumer vom großen Glück in der Provinz beschreibt, der am Ende doch leer ausgeht. Mag sein, dass das bei dem einen oder anderen Zuschauer ein bisschen Schadenfreude auslöst.

Regisseur Matti Geschonneck hat die Rollen mit einem Staraufgebot besetzt, jeder spielt seine Rolle erstklassig und trifft genau die Charaktere im Roman von Jule Zeh.

„Unterleuten“ in der ZDF-Mediathek ansehen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDüstere Stimmung

Doch so wie das Buch zeichnet auch der Dreiteiler ein durchweg düsteres Stimmungsbild ohne ein Fünkchen Aufbruchstimmung und zieht den Zuschauer mit hinein in einen Strudel voller Intrigen, Verrat, Hass, Wut und Selbstgerechtigkeit. Er muss erleben, wie ein Dorf sich abschafft. Der Film entlässt ihn nachdenklich, ja nahezu gelähmt und mit so mancher Frage: Ist es wirklich so schlimm und hoffnungslos um das dörfliche Miteinander bestellt? Und ob der vom Naturschützer verprügelte Dorf-Rückkehrer, das Verschwinden von Krons Enkeltochter, der Unfalltod von Linda Franzens Lebenspartner oder Gombrowskis Selbstmord – müssen diese Überspitzungen wirklich sein?

Doch genau sie sind es, die wachrütteln und auffordern, ins eigene Dorfleben zu schauen – ist es genauso wie in Unterleuten oder ist es anders? Und wie verändern Windräderpläne heute die Dörfer? Auch die Stadtflucht aufs Land hält unvermindert an und Konflikte bleiben nicht aus. Dennoch – und das erleben wir bei unseren Dorf-und-Familie-Reportagen oft – integrieren sich die „Zugezogenen“ ins dörfliche Leben, wollen dabei sein, mitgestalten und „Alteingesessene“ heißen sie durchaus willkommen.

So schlimm wie in Unterleuten ist es also ums dörfliche Leben doch nicht bestellt. Aufeinander zugehen, sich zusammenraufen, auch wenn die Gräben noch so tief sind, und nicht in verschiedene Richtungen reiten und laufen – das ist die Botschaft von Roman und Dreiteiler, der noch bis 2. September in der ZDF-Mediathek zu sehen ist.

Unsere Top-Themen

- Jungzüchter Paul Kienow

- Schäden durch Unwetter

- Düsen für Spritzen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Als Bauern sich vor Aldi-Lagern postierten, korrigierte der Discounter seinen Milchpreis jetzt doch nach oben. Doch im Vorfeld ließ man bei Aldi mehr durchblicken, als gewollt.

Ein klassisches Eigentor fabrizierten die PR-Strategen des Aldi-Konzerns, als sie zu den bäuerlichen Protesten gegen angekündigte Milchpreissenkungen Stellung bezogen. Nord- und Süd-Gruppe des Discounters wollten gemeinsam Stärke demonstrieren. Dummerweise rutschte gleich im zweiten Absatz ihrer Erklärung ein bemerkenswertes Eingeständnis heraus. Für die Landwirte und ihre Molkereien ist es erneute Bestätigung, dass zwischen gesellschaftlichen Diskussionen, politischen Forderungen und den Realitäten am Markt eine tiefe Kluft besteht, die sie auf einem Drahtseil überwinden sollen.

Weltmarkt hat keinen Platz für Qualitätsmilch

Als gebe es im Land keine endlosen Debatten über nachhaltige Landwirtschaft und über mehr Tierwohl, als streite man nicht fast täglich über die Frage, wie beides zu finanzieren sei, begründet Aldi völlig unbekümmert, warum die Bauern aus Handelssicht weniger Geld für ihre Milch bekommen sollen: „Für die Verhandlung unserer Einkaufspreise orientieren wir uns an Weltmarktpreisen“, heißt es wörtlich. Offen, wenn auch vermutlich ungewollt, gibt der Discounter damit zu, wie viel ihm entgegen den wohlfeilen Aussagen in seinen bunten Werbeprospekten tatsächlich an der regionalen Landwirtschaft liegt: wenig bis nichts. Denn zu Weltmarktpreisen lässt sich in Deutschland keine Qualitätsmilch produzieren.

Drei Seiten gönnt sich der Konzern für seine Stellungnahme. Eingangs wird noch die Bereitschaft zum konstruktiven Dialog beteuert. Am Ende aber steht die Drohung, „Anfeindungen aus der Landwirtschaft“ würden konstruktiven Gesprächen die Basis entziehen. Aldi selbst ist natürlich die Konstruktivität in Person. Schließlich habe man ja am Spitzengespräch mit Bundeskanzlerin Merkel Anfang Februar teilgenommen. Gewiss. Aber auch etwas mitgenommen? Das wohl eher nicht. Denn zu den Themen, die auf dem Lebensmittelgipfel angesprochen wurden, findet sich auf den drei Seiten kein einziges Wort. Dort nämlich erinnerte die Kanzlerin den Handel an seine Mitverantwortung, für faire Bedingungen in der Lebensmittelkette zu sorgen. Offener als von Aldi lässt sich kaum artikulieren, dass einem herzlich egal ist, was die Politik erwartet.

Gedrückte Preise auch im Supermarkt

Das Beunruhigende daran: Es ist kein Einzelfall. Erst vor wenigen Wochen zeigte Edeka mit großem Tamtam, dass man den Schuss noch immer nicht gehört hat und ein Firmenjubiläum standesgemäß mit Extra-Niedrigpreisen feiert. Kurz danach kündigte Kaufland an, die Kosten für die Übernahme von 100 Filialen der aufgelösten real-Kette reinzuholen, indem man die Einkaufspreise drückt.

Aldi zahlt jetzt mehr für die Milch

Kehrtwende nach den heftigen Reaktionen auf angekündigte Preissenkungen: Aldi will auf einmal mehr zahlen. Allerdings vorerst nur für die Frischmilch in Eigenmarken-Kartons. mehr

Letzte Erkenntnis: Irgendwo muss auch in den Aldi-Zentralen eine rote Lampe angegangen sein. Sonst hätte es die unfreiwillig ehrliche Stellungnahme nicht gegeben. Nur eins und eins zu addieren braucht man, um dahinter die Sorge vor den Treckern zu vermuten. An etlichen Lagerhäusern fuhren sie Sonntagnacht auch schon auf. Mitunter wurden Lkw-Fahrer daran gehindert, in den Haushalten oft knappe Waren zu den Filialen zu bringen. Die Toleranz der Bevölkerung wird damit schon recht arg strapaziert. Nicht ausgeschlossen sind zudem juristische Folgen.

Schockieren ohne zu blockieren

Die erfolgreiche Schadenersatzklage der Sachsenmilch nach der Blockade von 2008 ist zumindest hier im Osten noch nicht vergessen. Auch deshalb traf man sich nahe Dresden dieses Mal nicht zum Blockieren, sondern um am Grill den Frauentag zu feiern. Die Traktoren standen nur ein klein wenig im Weg. Aber es waren viele. Ganz legal, kühl überlegt und nach Plan aufgestellt. Und deshalb besonders ernst zu nehmen. Dieses Signal dürfte in den Konzernzentralen mehr Eindruck hinterlassen haben als jede Sperre.

Neuer Plan: Bundesweit Randstreifen an GewässernDie Bundesregierung will das Wasserhaushaltsgesetz ändern. Laut Umweltministerium soll ab 5 % Hangneigung ein 5 m breiter begrünter Randstreifen zu Gewässern etabliert werden. Was wenig klingt, ist in der Praxis viel.

Als Bestandteil der umzusetztenden EU-Nitrat-Richtlinie hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vorgelegt. Wie das Bundesumweltministerium (BMU) mitteilte, soll für landwirtschaftlich genutzte Flächen, die an Gewässer angrenzen und eine Hangneigung von durchschnittlich mindestens 5 % aufweisen, eine verpflichtende Begrünung von 5 m Breite Gesetz werden. Das korrespondiert mit den Vorschlägen zur neuen Düngeverordnung, die Aufbringungsverbote von Düngemitteln auf Flächen mit Hangneigungen ab 5 % vorsieht.

Laut Bundesumweltministerium soll die Begrünung das Abschwemmen von Düngemitteln in Gewässer verhindern. Dem Entwurf nach könnten die Flächen anderweitig genutzt werden, beispielsweise als Weidefläche oder zur Ernte von Grünfutter. Das Wasserhaushaltsgesetz definiert oberirdische Gewässer als „ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wasser“. Danach dürften alle landwirtschaftlichen Flächen mit 5 % Hangneigung eingeschlossen werden, die an Gewässer 1. und 2. Ordnung und an Seen grenzen.

Wie viel Fläche soll betroffen sein?

Laut Gesetzentwurf summieren sich die 5 m breiten Randflächen bundesweit auf lediglich 12.500 ha im Ackerbau einschließlich Sonderkulturen. Ab 2022 wären aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen in den Bundesländern insgesamt nur noch 9.900 ha als dauerhaft begrünte Randstreifen anzulegen.

Zum Vergleich

Eine Fläche der begrünten Randstreifen von 12.500 ha entspräche bei 5 m Breite einer Randstreifenlänge von 25.000 km.

Das ist in etwa die gleiche Strecke wie 28 Nord-Süd-Reisen durch Deutschland. Oder die 1,5-fache Entfernung von Berlin und Sydney.

Laut Gesetzentwurf summieren sich die 5 m breiten Randflächen bundesweit auf lediglich 12.500 ha im Ackerbau einschließlich Sonderkulturen. Ab 2022 wären aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen in den Bundesländern insgesamt nur noch 9.900 ha als dauerhaft begrünte Randstreifen anzulegen.

Neue Randstreifen an Gewässern: Was kostet das die Landwirte?

Geht dieser Gesetzentwurf durch, würde das für die landwirtschaftlichen Betriebe einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Nicht nur die Erträge auf den 5 m breiten Streifen blieben aus. Sie müssten zudem angelegt und gepflegt werden. Des Weiteren wäre alle fünf Jahre ein Umbruch der Flächen nötig, um deren Ackerstatus zu erhalten. Danach müsste wieder neu angesät werden.

Die vom BMU errechneten Kosten der Landwirte für die Anlage der begrünten Randstreifen sollen sich ingesamt auf 600.000 € belaufen bzw. auf 63 €/ha. Die Ertragseinbußen für die Landwirte eingerechnet, kommt das BMU auf eine Summe von 7,4 Mio. €. Auskunft über die betriebswirtschaftliche Berücksichtigung von Pachtzinsen oder Kosten durch Flächenerwerb gibt der Gesetzentwurf nicht.

Über alle Bereiche der Landwirtschaft (Ackerbau inklusive dem Garten-, Obst-, Weinbau, dem Hopfenanbau sowie Baumschulen) kommt das BMU auf Kosten von 9,4 Mio. € (bei 9.900 ha) bzw. 10,7 Mio. € (bei 12.500 ha, voraussichtlich bis 2022).

Programmflächen raus aus der Förderung

Mit Inkrafttreten des geänderten Wasserhaushaltsgesetzes verlören bislang freiwillig angelegte Randstreifen an Gewässern, etwa im Rahmen von Kulturlandschaftsprogrammen, ihren Förderanspruch. Unterm Strich büßten betroffene Landwirte Fördergelder in Höhe von zusammen 4,7 Mio. € pro Jahr ein. db

Aktualisierung vom 15. März:

Das BMU korrigierte in einer Presseinformation, dass das Wasserhaushaltsgesetz bereits am 3. April – mit der Düngeverordnung – im Bundesrat beschlossen werde. Vielmehr soll das von den Ländern zustimmungspflichtige Gesetz Anfang April erstmals im Bundesrat beraten werden. Offen ist somit, wann der Bundestag endgültig über das Gesetz entscheidet.

Coronakrise überschattet Bullenauktion

Die 20. Karower Fleischrindbullenauktion zog weniger Besucher an als üblich. Die Veranstaltung blieb kaufwilligen Landwirten vorbehalten – und das aus gutem Grund.

Mit weniger Besuchern als in den Jahren zuvor ging heute (Donnerstag) die 20. Karower Fleischrindbullenauktion über die Bühne. Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, hatte der Veranstalter, die RinderAllianz, gestern auf ihrer Internetseite Schaulustige gebeten, der Veranstaltung fernzubleiben. Die Bullenauktion sollte kaufwilligen Mutterkuhhaltern und Züchtern vorbehalten bleiben.

Schilder am Eingang des Auktionsgebäudes forderten die Besucher auf, bei der Begrüßung auf den Handschlag zu verzichten und die angebotenen Desinfektionsmittel zu nutzen. Aus Vorsorgegründen waren zwei Berufsschulklassen aus Zierow gebeten worden, die Auktionshalle vorzeitig nach der Championswahl und vor Beginn der Bullenauktion zu verlassen.

Topseller war ein Angusbulle für 6.500 €

Alle 60 aufgetriebenen Jungbullen wechselten den Besitzer. Zum Champion wurde der Charolaisbulle Calle vom Gutshof Dargardt in Karstädt, Brandenburg, gekürt. Topseller mit 6.500 € war der Angusbulle GKA Tabasco aus der Gut Karow GbR, Mecklenburg-Vorpommern. Käufer ist eine Besamungsstation im bayerischen Marktredwitz.

Das zweithöchste Gebot erzielte der Fleckvieh/Simmental-Bulle Santa Claus mit 5.500 € von Züchterin Lea Lüwer in Schönberg, ebenfalls Mecklenburg-Vorpommern. Über alle sieben vertretenen Rassen wurden durchschnittlich 3.190 € pro Tier erlöst. Vor dem Hintergrund der Coronakrise und der wirtschaftlich angespannten Situation in den Mutterkuhbetrieben zeigten sich die Veranstalter mit dem Ergebnis zufrieden. ri

Premiere: Kommune kauft AgrarbetriebDas gab es so noch nicht: Mit Leinefelde-Worbis erwirbt eine Kommune einen Landwirtschaftsbetrieb, um Fuß auf dem Bodenmarkt zu fassen.

In Thüringen, vielleicht sogar deutschlandweit, hat ein neuer außerlandwirtschaftlicher Investor den Markt betreten. Im Dezember informierte der Bürgermeister des 20.000 Einwohner zählenden Leinefelde-Worbis, dass die Kommune in die Landwirtschaft einsteigt. Der neue Eigenbetrieb „Land- und Forstwirtschaft der Stadt Leinefelde-Worbis GmbH“ wurde Ende 2019 per Stadtratsbeschluss „in nichtöffentlicher Sitzung mit dem zugehörigen Stamm- und Startkapital“ ausgestattet.

Das Handelsregister wies Ende Januar ein Stammkapital von 2,3 Mio. € aus. Gegenstand des Unternehmens sei „die Betreibung eines land- und forstwirtschaftlichen Unternehmens“. Selbst bewirtschaftet dieser neue Kommunalbetrieb keine Flächen, gleichwohl die Stadt „mehrere hundert Hektar“ ihr Eigentum nennt, die sie an Landwirtschaftsbetriebe der Region verpachtet hat. Auf Anfrage der Bauernzeitung erklärte Bürgermeister Marko Grosa (CDU), dass sich der Betrieb als „Gesellschafter eines anderen Landwirtschaftsbetriebes, der rund 500 Hektar bewirtschaftet“, engagiert. Dieser sei ausreichend mit Landtechnik ausgestattet. In bauliche Anlagen wolle man investieren.

Aktiv am Bodenmarkt

Eine wesentliche Motivation für den ungewöhnlichen Schritt der Stadt war, sich aktiv am landwirtschaftlichen Bodenmarkt beteiligen zu können, etwa wenn es sich um Tausch- oder Kaufflächen handelt. Denn: „Egal ob es um die Übertragung eines Grundstückes aus einer Erbmasse ging oder ob wir Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen brauchten, weil wir Gewerbe- oder Wohngebiete erschlossen haben – wir als Kommune durften nicht mehr als 2.500 Quadratmeter kaufen, weil der Landwirt immer Vorkaufsrecht hat, ganz gleich, ob es sich um einen regionalen Landwirt oder einen Strohmann handelt, der für weiß Gott wen kauft“, so Grosa. Er kritisiert zugleich, dass die Kirchen diesen Restriktionen nicht unterliegen würden: „Dafür haben wir als Kommune wenig Verständnis. Denn die Kirche kümmert sich nicht um Wohn- und Gewerbegebiete und auch nicht um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.“

Gegenüber der Bauernzeitung versicherte der Bürgermeister, dass die Stadt keine Bevorratung von Flächen für Ausgleichs- und Umweltmaßnahmen plane. „Minimal invasiv“ könne der Landwirtschaftsbetrieb künftig besser helfen, solche Flächen zu finden und mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung in Einklang zu bringen. Ein weiterer Grund für das Engagement der Kommune sei der Erhalt der Landwirtschaft im traditionellen Sinne, „aber auch die Verhinderung des fortgesetzten Flächenerwerbs durch ausländische Unternehmen über hier eingesetzte Strohmänner“, so das Stadtoberhaupt.

Der kommunale Eigenbetrieb plane zwar nicht, weitere Landwirtschaftsbetriebe zu erwerben. Allerdings werde der erworbene 500-Hektar-Betrieb, „wie jeder andere Landwirtschaftsbetrieb auch, im Rahmen seiner Möglichkeiten angebotene Ackerflächen zukaufen oder mit benachbarten Betrieben tauschen“. Nicht zuletzt erhofft sich die Stadt, die landwirtschaftlichen Mitarbeiter in der Wintersaison im städtischen Bauhof einsetzen zu können, wo dann viel Arbeit anfällt. Neben den vorgenannten „strategischen Vorteilen“ will man mit der Landwirtschaft freilich auch Geld verdienen und kein Zuschussgeschäft entstehen lassen.

Landwirte kritisch

Wichtig sei der Stadt ein gutes Zusammenwirken mit den benachbarten Landwirten. Man wolle keine Machtkämpfe um die landwirtschaftlichen Flächen anzetteln. Dass das Engagement der Stadt kontrovers unter den Landwirten in der Region diskutiert wird, weiß der Bürgermeister. Betriebe, die die Bauernzeitung dazu befragte, äußerten sich sehr kritisch und zeigten wenig Verständnis.

Der ortsansässige Familienbetrieb wollte gegenüber der Bauernzeitung nicht über die Gründe der GbR-Anteilsverkäufe an die Stadt Auskunft geben. Dass es sich hierbei um die Regelung der Hofnachfolge aus Altersgründen handelt, darf aber angenommen werden. Den Stadtoberen von Leinefelde-Worbis sei empfohlen, auf Transparenz zu setzen. Sowohl gegenüber den Landwirten also auch den Bürgern.

St. Patricks Day: Köstliche irische GerichteDie Iren feiern am 17. März ihren Nationalfeiertag, den St. Patricks Day, der auch hierzulande viele Anhänger hat. Und wer feiert, muss auch gut essen. Wir haben einige irische Gerichte ausgewählt – die nicht nur am Tag des Schutzheiligen aufgetischt werden können.

Festivals, Straßenumzüge, Artistik, Theater, Konzerte, Filme, Illuminationen und viel Musik – die Feierlichkeiten zum Namenstag des Heiligen Patrick rund um den 17. März gehören zu den ausgelassensten Tagen auf der irischen Insel. In den Städten, auf dem Land, ja bis hin ins kleinste Dorf hinein gibt es fröhliche, bunte Feste. Und ob Perücken, Hüte, Kostüme – die Farbe Grün gibt dabei den Ton an. Grün plätschern auch Brunnen und Flüsse. Gebäude erstrahlen im grünen Gewand. Sogar das Bier ist grün. Und warum? Ganz einfach: Weil sich die irische Landschaft fast zu jeder Jahreszeit von ihrer grünen Seite zeigt. Und sicher hat auch das irische Nationalsymbol, das dreiblättrige grüne Kleeblatt – auch Shamrock genannt – am grünen Farbenrausch seinen Anteil.

Der St. Patricks Day hat seinen Namen vom Heiligen St. Patrick. Der Prediger hat die keltischen Iren im fünften Jahrhundert zum Christentum bekehrt. Der Tag, der als der Todestag des Schutzheiligen gilt, ist der 17. März, und er wurde in frühen Jahren zunächst in der Neuen Welt von ausgewanderten Iren als Feiertag mit großen Paraden inszeniert. Heute wird allerdings er nicht mehr nur von Iren gefeiert – mit viel Guinness, Whiskeys und typisch irischen Gerichten. Hier eine kleine Auswahl von Rezepten, die schnell zubereitet sind.

Irische Gerichte zum St. Patricks Day:

Beef and Guinness Stew

Dieses irische Gericht gehört zu den Klassikern der irischen Küche und ist für eine Party mit vielen Leuten ideal. Durch sein charakteristisches Guinness-Aroma ist es eine köstliche Alternative zum berühmten Eintopf Irish Stew.

Zutaten: 1 kg in 2,5 cm große Würfel geschnittenes Rindfleisch für Schmorbraten, 25 g Mehl, 1 geschälte und in dünne Scheiben geschnittene Zwiebel, 2 in dicke Scheiben geschnittene Karotten, 1 große oder 2 kleine geschälte und gewürfelte Pastinaken, 600 ml Guinness oder Rinderbrühe, 225 ml Pflaumensaft (optional), Kräuter, eine halbe Sellerieknolle oder drei bis vier gestutzte und gewürfelte Stück Staudensellerie, eine halbe Orange

Zubereitung: Rindfleisch würzen und in Mehl wälzen. Etwas Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch in mehreren Durchgängen anbraten, dann in eine Kasserolle legen. Die Zwiebeln und das Gemüse dazugeben und einige Minuten in der gleichen Pfanne sanft andünsten. Restliches Mehl in die Pfanne geben, umrühren, um überschüssiges Fett aufzunehmen, eine Minute köcheln lassen, dann das Guinness bzw. die Brühe oder den Pflaumensaft sowie die Kräuter dazugeben, würzen, durchrühren und rund zwei Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch weich ist. Mit Kartoffelbrei servieren und mit gehackter Petersilie sowie zwei in Guinness eingelegten Pflaumen garnieren.

Soda-Brot

Dieses traditionelle Brot wird tagtäglich in Irland gebacken und lässt sich super einfach zubereiten. Bevor Sie das Brot allerdings in den Ofen schieben, sollten Sie ein Kreuz einritzen, denn durch dieses sollen angeblich die Feen entweichen können.

Zutaten: 220 g Weizenmehl, 220 g Vollkornmehl, ½ TL Salz, 1 TL Backpulver oder Natron, 500 ml Buttermilch

Zubereitung: Ofen auf 180 °C/Gasherd Stufe 4 vorheizen. Alle trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen. In der Mitte ein Loch formen und die Buttermilch hineingießen. Mehl und Buttermilch mit den Händen vermengen. Zutaten im Anschluss auf eine mit Mehl bestreute Fläche geben und zu einem runden Laib formen, nicht zu stark kneten. Oben in den Teig ein Kreuz schneiden. Das Brot auf ein mit Mehl bestreutes Backblech legen und im Ofen 35 bis 40 Minuten backen, herausnehmen, umdrehen und auf den Boden klopfen. Das Brot ist fertig, wenn ein hohler Ton zu hören ist. Auf einem Backofenblech abkühlen lassen und servieren.

Räucherlachs-Pâté

Die Westküste Irlands ist bekannt für ihren Räucherlachs – und das in vielen Varianten. Ganz einfach zubereiten lässt sich ein Räucherlachs-Pâté:

Zutaten: 225 g Räucherlachs, 225 g Frischkäse, 1 TL Meerrettichsoße, 1 TL Zitronensaft, Dill

Zubereitung: Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und mixen. Fertig! Mit viel Grün wie knackigem grünen Salat oder Kresse servieren.

Viel Spaß beim Ausprobieren der irischen Gerichte!

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!