Mannigfache Änderungen im Straßenverkehr sind seit kurzem zu beachten. Welche Regelungen für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge besonders wichtig sind, erläutert unser Experte.

Von Günther Heitmann, Deutscher Verkehrssicherheitsrat

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Straßenverkehrsordnung (StVO). Mittlerweile gibt es die Maskenpflicht für Reisende unter anderem in Bahnen und Bussen des öffentlichen Personenverkehrs. Nun stellt sich die Frage, ob Masken beim Führen von Kraftfahrzeugen getragen werden dürfen oder nicht?

Die Straßenerkehrsordnung (StVO) legt in § 23 fest: Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf seine Sicht nicht beeinträchtigen und sein Gesicht nicht so verhüllen, dass er nicht mehr erkennbar ist. Wer also mit einer Schutzmaske ein Fahrzeug führt hat, darauf zu achten, dass trotzdem die Sicht zur Straße nicht verloren geht und das Gesicht durch die aufgesetzte Maske erkennbar bleibt. Wenn bei zu schneller Fahrweise ein Blitzer aktiviert wird und auf dem Foto nur ein Maskengesicht zu sehen ist, wäre das nicht in Ordnung. Na ja, in Traktoren sitzen die Fahrer meistens allein in der Kabine, insofern erübrigt sich die Maskenpflicht.

Mit dem Auto frische Luft tanken

Vielfach wird der Rat gegeben, wegen Corona möglichst in den eigenen vier Wänden und vor allem unter sich zu bleiben. Dies führt dann dazu, dass Familien bei sonnigem Wetter die Möglichkeit nutzen. endlich mal aus dem Haus zu kommen. Sie fahren dann beispielsweise in die Feldmark, um frische Luft zu tanken. Die Fahrt kann durchaus über Wirtschaftswege führen und man parkt möglicherweise auch am Fahrbahnrand. Wege ohne Widmung können auch benutzt werden, aber der Durchgangsverkehr darf nicht durch parkende Fahrzeuge beeinträchtigt sein.

Wirtschaftswege sind relativ schmal gehalten und parkende Pkw können ein Hindernis für die dort fahrenden unterschiedlich breiten land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeuge sein. Das parkende Auto wird nicht immer zu umfahren sein und schon bahnt sich Ärger an. Fahrzeugbesitzer sollte man auf die Problematik hinweisen. Eventuell lässt sich in der Nähe eine andere Parkmöglichkeit finden. Schilder untersagen den allgemeinen Durchgangsverkehr auf Wirtschaftswegen mit Motorrad, Pkw oder Lkw und führen den Zusatz „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei.“ Bei einer derart klaren Kennzeichnung kann die Polizei Zuwiderhandlungen auch klären.

Der Seitenabstand zu den Radfahrern

Seit dem 28. April 2020 berücksichtigt die geänderte StVO insbesondere auch schwächere Verkehrsteilnehmer. Der Seitenabstand beim Überholen beispielsweise von Radfahrern soll innerorts künftig mindestens 1,5 und außerorts 2 m betragen. Bisher galt gemäß der StVO lediglich ein „ausreichender Seitenabstand“.

Zur Problematik: Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind gemäß der Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) oft bis zu 3 m breit. Damit wird die Vorbeifahrt oder das Überholen auf relativ schmalen Straßen, so auch auf Wirtschaftswegen, erschwert oder unmöglich gemacht. Beim Begegnungsverkehr – möglicherweise sieht man den Gegenverkehr schon aus der Entfernung – kann der Fahrzeugführer mit seiner landwirtschaftlichen Fahrzeugkombination nur durch eine zufällig vorhandene breitere Feldeinfahrt rechtzeitig ausweichen. Der Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad sieht eventuell auch, wie die Vorbeifahrt ermöglicht werden kann. Für den entgegenkommenden Pkw käme eine zufällig vorhandene Feldeinfahrt ebenso als Ausweichplatz infrage.

Wer kennt eigentlich Paragraph 1 der StVO?

Manchmal ist Rückwärtsfahren notwendig, welches mit dem Pkw im Gegensatz zu großen landwirtschaftlichen Maschinen deutlich einfacher vonstatten geht. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt, wie in § 1 StVO vorgeschrieben. Man hege nicht den Gedankengang „der Stärkere hat Vorfahrt“, sondern besser „gegenseitig eine Lösung signalisieren“. Das kommt an! Diese Neuerung in der StVO zum erforderlichen Seitenabstand wird künftig wohl noch häufiger Diskussionen nach sich ziehen. Man sollte diesbezüglich beiderseits schon mal gängige Lösungen suchen.

Alle konventionell angetriebenen Fahrzeuge über 3,5 t Gesamtmasse, und insbesondere auch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge wie Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Lkw, die innerorts rechts abbiegen, dürfen künftig auf Straßen, wo mit Rad- oder Fußgängerverkehr gerechnet werden muss, nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren.

Raser haben mit höheren Bußgeldmaßnahmen zu rechnen. In Wohngebieten mit 30 km/h-Begrenzung könnten dann auch landwirtschaftliche Zugmaschinen mit 40 bis 60 km/h Höchstgeschwindigkeit entsprechend auffallen. Übrigens, die Verwendung von Blitzer-Apps auf Smartphones ist verboten. Was bisher eine juristische Grauzone war, ist in der neuen Straßenverkehrsordnung eindeutig geregelt worden.

FAZIT: Die lästige Grippewelle verursacht auch im Straßenverkehr Nachhaltig keit. Mit der geänderten StVO und dem angepassten Bußgeldkatalog sollten sich auch Fahrer von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen befassen. Der erforderliche Seitenabstand, besonders auch auf Wirtschaftswegen, zieht sicherlich neue Herausforderungen nach sich. Eine Überschreitung von Begrenzungen der Höchstgeschwindigkeit kann auch mit klassischen Traktoren schneller erreicht sein.

Thüringer gewinnen Schlepper

Ein Familienbetrieb aus dem Altenburger Land hat den Claas-Traktor aus dem Weihnachtspreisausschreiben der landwirtschaftlichen Wochenblätter gewonnen. Wir gratulieren und wünschen: Gute Fahrt!

Holger Gerth wollte es nicht glauben, bis er ihn sieht: den Claas Arion 460 Panoramic. Gemeinsam mit Sohn Lars gewannen die Nebenerwerbslandwirte aus dem Altenburger Land 2019 den Hauptpreis des legendären Weihnachtpreisausschreibens der landwirtschaftlichen Wochenblätter in Deutschland.

Bis zum Montagnachmittag dieser Woche mussten sich die Thüringer aber gedulden. Erst am Freitag der Vorwoche war die 135-PS-Maschine bei der Landtechnikzentrum Chemnitz GmbH (LTZ), die als A-Händler das Altenburger Land mit betreut, aus Frankreich eingetroffen. Corona hatte auch die Produktion in Le Mans unterbrochen, wo der Schlepper, fast fertig, auf dem Band stand.

Um die Übergabe zu beschleunigen, erhielt er den „Feinschliff in Handarbeit“. Denn Heino Baldauf, Claas-Werksbeauftragter Traktoren für Sachen und Südbrandenburg, hatte der Familie in die Hand versprochen, dass er zu Heuernte auf dem Hof in Großbraunshain steht. In Erwartung des neuen Schleppers hatten Gerths einen fünf Jahre alten Traktor bereits verkauft.

Schlepper mit Wunschausstattung übergeben

Claas übergab den Schlepper mit der gewünschten Wunschausstattung der Gerths, wozu u. a. der Frontkraftheber samt Zapfwelle, vollgefederte Vorderachse und Kabine sowie extra breite Bereifung zählen. Das LTZ Chemnitz, das mit 120 Mitarbeitern an fünf Standorten vor allem in Mittelsachsen aktiv ist, wird der Servicepartner sein. Lenken wird das Modell, das zu den Verkaufsschlagern in Harsewinkel zählt, vor allem Vater Holger.

Traktor wird bei Futterernte, Bodenbearbeitung und Transport zum Einsatz kommen

Mit seinem Sohn und Mitarbeiter Michael Erler konzentriert sich die GbR auf Lohnarbeit. Zum Einsatz kommt die Maschine bei der Futterernte, Bodenbearbeitung und im Transport. Mit insgesamt drei Schleppern sind Gerths als Dienstleister im Geschäft. Rund 15 ha Nutzfläche nennen sie ihr Eigen. Holger Gerth ist selbständiger Besamungstechniker; Sohn Lars, der die Fachschule in Stadtroda absolvierte, arbeitet beim Wagner Agrar Service im sachsen-anhaltischen Gutenborn.

Bundesweit beteiligten sich über 100.000 Wochenblatt-Leser am Weihnachtspreisausschreiben 2019. Unter den Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort wurden Preise im Gesamtwert von 200.000 € verlost! fh

Braugerste: Trockener Start am Beckenrand

Aufgrund von Corona fallen wohl die meisten Feldtage und Flurfahrten aus. Der Thüringer Braugerstenverein etwa will seine Mitglieder dennoch an den Sortendemos teilhaben lassen.

Anfang Juli sollte sie stattfinden: die 29. Thüringer Braugerstenrundfahrt. Landwirte, Züchterfirmen, Mälzer und Brauer werfen gemeinsam einen Blick auf Praxisschläge und die vom Verein organisierte Sortendemonstration. Wie andere Feldtage und Flurfahrten auch fällt die Rundfahrt aufgrund der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr aus. Der Verein führt seine Sortendemo dennoch durch und will der Braugerstengemeinschaft die Ergebnisse nunmehr digital präsentieren.

Die Broschüre zu den Feldbegehungen für die Sortendemonstration des Thüringer Braugerstenverein e. V. 2020 kann hier heruntergeladen werden.

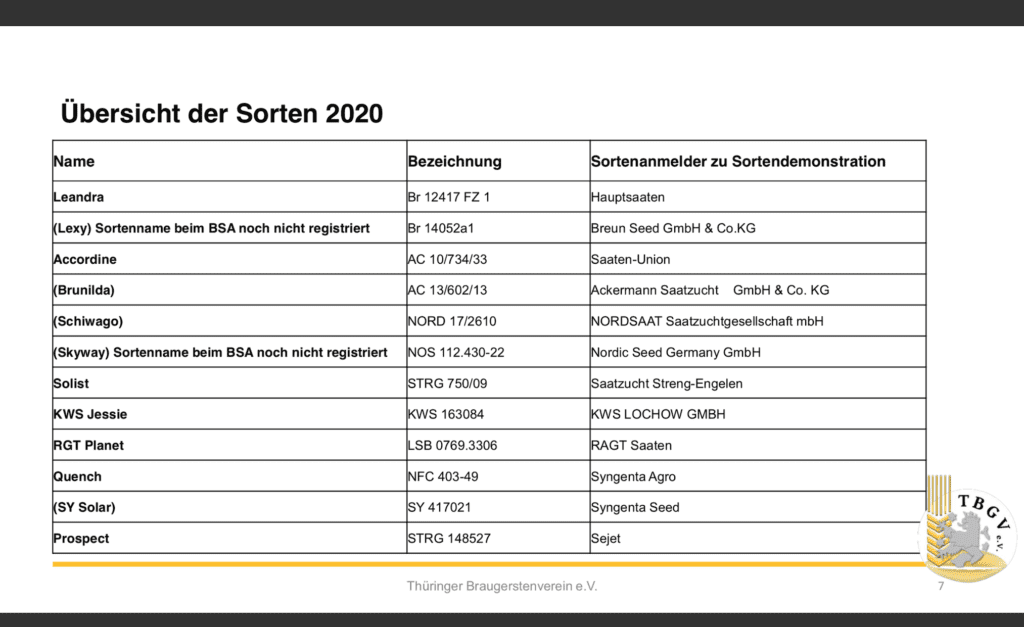

Den Sortenvergleich verantwortet 2020 die Agrargesellschaft Pfiffelbach mbH am östlichen Rande des Thüringer Beckens. Züchterfirmen, die Mitglied des Braugerstenvereins sind, werden eingeladen, Saatgut einer Sorte ihrer Wahl bereitzustellen. In diesem Jahr finden sich wieder ältere, bekannte Sorten darunter als auch solche, deren Namen beim Bundessortenamt noch nicht registriert sind bzw. die erst im dritten Jahr in der bundesweiten Wertprüfung stehen.

Agrargesellschaft Pfiffelbach: Sortendemos bei Deutschlands größtem Braugerstenanbauer

Erfahrungen als größter Braugetreideanbauer der Republik hat man in Pfiffelbach genug. In diesem Jahr, berichtet Pflanzenbauleiter Dietmar Leydolph, stehen rund 350 ha Winterbrau- und über 700 ha Sommerbraugerste im Feld. Während die Sommergerste auf vielen Praxisschlägen schon Mitte Februar in den Boden kam, gelang dies mit den zwölf Demosorten erst am 16. März (Vorfrucht Zuckerrüben; Bestand wurde angewalzt). Letztere konnten somit nicht von den Februarniederschlägen profitieren. Vom Regen Anfang Mai erreichten den Schlag mit seinem Lössboden und stattlichen 72 Bodenpunkten kaum mehr als 3 mm.

So sind die Fehlstellen im Auflauf erste Anzeichen für Trockenstress. Über alle Sorten hinweg war ein unausgeglichenes Auflaufen am Vorgewende zu beobachten. Auf Nachtfröste reagierte die Sommergerste teilweise mit einem deutlichen Eindrehen der Blätter.

Leandra im Stadium EC 49 befand, ist die im Praxisschlag am 19. Februar 2020 (M.) gedrillte am Beginn der Streckung. Die spät gedrillte Variante der Sortendemo (r.) ist am Ende der Bestockung.

Ob und wann nach der Herbizidbehandlung am 30. April im Demoschlag noch Wachstumsregler zum Einsatz kommen, wollte Leydolph vom weiteren Niederschlagsgeschehen abhängig machen. Grundsätzlich wird der Demobestand wie die Praxisschläge geführt.

Sommerbraugerste Leandra auch für Herbstaussaat geeignet

Von besonderem Interesse dürften die Ergebnisse bei der Sorte Leandra sein. Für die Sommgerste empfiehlt ihr Züchter nicht nur eine frühe Aussaat, sondern gibt sie auch für die Herbstaussaat frei. So findet sich ihr zwölf Meter breiter Streifen in der Demo direkt neben einen 30-Hektar-Schlag der Pfiffelbacher.

Die Auswertung des Sortenvergleichs konzentriert sich allein auf die Qualitätsparameter. Hier kooperiert der Braugerstenverein mit dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum. fh (Text und Fotos)

In den kommenden Wochen wird die Bauernzeitung die Sortendemo des Braugerstenvereins begleiten. Mehr dazu:

www.bauernzeitung.de und www.th-braugerstenverein.de

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr

Brennpunkt: Getreidemarkt

Der Absatz von Weizen boomt während der Coronakrise – doch die Landwirte haben beim Blick auf die Produktion so ihre Sorgen. Die Bauernzeitung analysiert die Situation in einem Brennpunkt. mehr

Der Teilschulnetzplan des Kultusministeriums schlägt die Einstellung der Berufsschulausbildung für Land- und Tierwirte an dem traditionsreichen Standort vor. Doch es regt sich Widerstand.

Der Standort hat Tradition und einen guten Ruf: Dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Dresden-Altroßthal wird von vielen Ausbildungsbetrieben eine hochprofessionelle Arbeit bescheinigt. Viele Betriebsleiter haben einst hier selbst die Schulbank gedrückt, manche von ihnen zu DDR-Zeiten neben dem Berufsabschluss auch das Abitur erworben. Seit 1992 ist der Standort BSZ mit Beruflichem Gymnasium und Fachoberschule, seit 2008 mit der Berufsschule für Ernährungswirtschaft in der Dresdner Canalettostraße zum BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung vereint.

Nun steht die Land- und Tierwirtausbildung am Standort jedoch vor dem Aus – die Teilschulnetzplanung berufsbildender Schulen des Staatsministeriums für Kultus (SMK) sieht vor, den schulischen Teil der Ausbildung für die beiden Berufe in Altroßthal zum Ausbildungsjahr 2021/22 einzustellen und die Auszubildenden stattdessen auf die Beruflichen Schulzentren in Freiberg, Löbau und Wurzen aufzuteilen. Aktuell werden 132 Landwirt- und 58 Tierwirtauszubildende in Altroßthal beschult.

Briefe ans Ministerium

Der Entwurf der Planung liegt seit Anfang März vor. Die darin enthaltenden Vorschläge beruhen auf Leitlinien, die unter anderem die Etablierung von Kompetenzzentren, eine Verteilung der Angebote über den gesamten Freistaat, den Erhalt einer qualitativ hochwertigen berufsbildenden Schullandschaft und zumutbare Erreichbarkeiten bzw. die Sicherung von Unterbringungsmöglichkeiten zum Ziel haben. Auch die Stärkung des Berufsschulnetzes im ländlichen Raum wird als Ziel genannt.

Auf wenig Gegenliebe stoßen die Pläne indes bei den Ausbildungsbetrieben, die bislang ihre Lehrlinge nach Altroßthal schickten. Aus ihrer Sicht spricht viel dagegen und wenig dafür – vor allem, wenn man die Leitlinien ernst nimmt, wie Wolfgang Grübler, Vorstandsvorsitzender der Agrarunternehmen „Lommatzscher Pflege“ eG aus Barmenitz bei Lommatzsch in einem Brief an das Kultusministerium kritisiert. „Aufgrund dieser Leitlinien ist für uns nicht ersichtlich, weshalb das BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung als Berufsschulstandort für die Berufe Land- und Tierwirte geschlossen werden soll“, heißt es in dem Schreiben, dem sich auf seine Initiative hin etliche weitere Betriebe angeschlossen haben.

Grübler betont in seinem Brief, wie sehr die Lehrqualität des Standortes geschätzt wird und wie wichtig wohnortnahe Berufsschulen sind, um junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Auch angesichts der stabilen bis leicht steigenden Azubizahlen in Altroßthal sei eine Verlegung nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil: Ein Fünftel bzw. ein Viertel aller Land- und Tierwirtauszubildenden Sachsens lerne momentan an diesem BSZ. Ein Wohnheim sei vorhanden, als BSZ am Dresdner Stadtrand erfülle die Schule auch Aufgaben für den Austausch zwischen Stadt und Land, trage mit dazu bei, dass auch Jugendliche aus der Stadt Zugang zu einem landwirtschaftlichen Beruf finden. Zudem habe sich die Stadt Dresden, die Träger des BSZ ist, zu dem Standort bekannt.

Sachsen aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen. mehr

Nicht zuletzt spricht die vergleichsweise gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln für das BSZ in Altroßthal, findet Klaus Köhler, Vorstandsvorsitzen der der Agrargenossenschaft Reinholdshain bei Dippoldiswalde. Auch er hat die Pläne in einem Brief an das SMK kritisiert und um den Erhalt der Landwirtausbildung gebeten. „Unsere Befürchtung ist, dass es sonst schwieriger wird, Azubis zu bekommen“, schildert er. Denn auch Fragen wie die nach dem Weg zur Berufsschule spielten bei der Entscheidung für oder gegen eine Ausbildung eine Rolle. Für seinen Betrieb sei Freiberg die Alternative zu Altroßthal, was jedoch weniger gut mit dem Zug zu erreichen sei.

Ergebnis bis zum Herbst

Wolfgang Grübler wie auch Klaus Köhler haben aus dem Kultusministerium keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Der Entwurf des Teilschulnetzplanes versuche, für ein regional ausgeglichenes Bildungsangebot zu sorgen und auf ein ausgewogenes Verhältnis des Angebotes in ländlich und städtisch geprägten Räumen zu achten. Jedoch stehe es den Landwirten und ihrem Verband frei, ein eigenes Konzept vorzuschlagen.

Derzeit sollen Gespräche mit den Schulträgern, dem Landesausschuss für Berufsbildung und anderen Akteuren laufen. Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses sind für Herbst dieses Jahres avisiert. Klein beigeben wollen die Betriebe nicht. In Altroßthal habe man gemeinsam einen hohen Stand und ein gutes Miteinander zwischen allen Beteiligten erreicht, sagt Wolfgang Grübler. „Das darf nicht kaputt gehen!“

Maisaussaat: Auf den Punkt abgelegt

In Zeiten von knappem Wasser und Nährstoffen lässt sich mit standortangepasster Aussaat und Düngung einiges sparen. Die Technologie begeistert die Branche – auch die jungen Mitarbeiter im Lohnunternehmen Karl Ackermann aus Brandenburg.

Die Fragen stellte Erik Pilgermann (Fotos: Sabine Rübensaat)

Hast Du in Eurem Familienunternehmen gelernt?

Nein, ich habe die Ausbildung zur Fachkraft für Agrarservice in einem Lohnunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern/ Schleswig-Holstein absolviert und bin 2014 direkt nach der verkürzten Lehre voll bei meinen Eltern eingestiegen. Inzwischen beschäftigen wir 13 Mitarbeiter.

Dann bist Du mit Deinen 26 Jahren ja schon eine Weile im Geschäft. Welche Dienstleistungen bietet euer Unternehmen an?

Wir bieten alles rund um die Ernte an. Wir bringen Gülle und Gärreste aus und streuen Mist. Und natürlich gehört auch das Maislegen zu unseren Dienstleistungen. Allein in diesem Jahr säen wir etwa 3.500 Hektar Mais.

… und genau diese Aufgabe wird ja hier gerade erledigt. Aber Ihr legt ja den Mais nicht einfach so, sondern Ihr nutzt dafür sogenannte Applikationskarten. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Wo liegt der Unterschied zum normalen Maislegen?

Beim normalen Maislegen wird im Bedienterminal auf dem Schlepper eine bestimmte Aussaatmenge eingestellt, zum Beispiel achtzigtausend Körner pro Hektar. Diese Menge wird dann auf der gesamten Fläche ausgesät. Machen wir das aber nach Applikationskarten, dann werden Karten im Vorfeld am PC erstellt, in denen wir die unterschiedlichen Ertragszonen abbilden können. Jeder Zone kann man dann eine entsprechende Aussaatmenge zuordnen. Die Karten spielen wir dann auf den Traktor und dieser sorgt dann im Zusammenspiel mit der Drille dafür, dass die unterschiedlichen Saatmengen ausgebracht werden.

Wo kommen denn mehr Körner hin, in die guten oder in die schlechteren Zonen?

Mehr Körner kommen auf die besseren Stellen, und auf die schlechteren werden weniger gedrillt, einfach weil der Boden dort weniger Ertragspotenzial hat und die wenigeren Pflanzen das vorhandene Potenzial besser ausnutzen können. Entsprechend kann ein besserer Boden auch mehr Pflanzen ausreichend ernähren.

Beim Maislegen wird ganz oft auch gleichzeitig Unterfußdünger mit ausgebracht. Kann die Düngermenge auch entsprechend der Bodengüte automatisch angepasst werden?

Ja, das ist auch möglich. Bisher wollen die meisten Kunden, dass wir eine vorher eingestellte Menge Dünger beim Drillen mit ausbringen. Aber genauso wie beim Saatgut können wir auch für den Dünger eine Applikationskarte erstellen, nach der dann neben dem Saatgut auch die Menge Unterfußdünger variiert wird. Je nach Leistungsfähigkeit des Bodens.

Worin liegt der Vorteil für Eure Kunden, wenn sie den zusätzlichen Aufwand betreiben und die Maisaussaat mithilfe von Applikationskarten durchführen lassen?

Das ist ganz einfach. Der Kunde kann seinen Acker mit den entsprechenden Bodenpunkten besser …

BayWa will 20 Standorte in Ostdeutschland veräußern

Um effizienter zu werden, will die BayWa ihr Agrargeschäft in Ostdeutschland umbauen. 20 von 50 Lagerstandorten sollen Landwirten zum Kauf angeboten werden. Damit sei aber auch ein Stellenabbau verbunden.

Die BayWa AG plant eine Neuorganisation ihres ostdeutschen Agrargeschäftes. So will das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Wettbewerbsfähigkeit im deutschen Agrarhandel erhöhen. Der Handel mit Betriebsmitteln sowie die Erfassung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sollen ab 2021 unter der einheitlichen Leitung der BayWa Agrarhandel GmbH gebündelt werden. Die GmbH ist eine 100-prozentigen Tochter der BayWa AG.

BayWa Agrarhandel: höhere Schlagkraft vor Ort

Bisher sind in Ostdeutschland sowohl die BayWa selbst als auch die BayWa Agrarhandel GmbH als Agrarhandelspartner aufgetreten. Mit der geplanten Neu-Strukturierung soll die Schlagkraft vor Ort erhöht werden. Somit sollen auch süddeutsche Landwirte von einer optimierten Lieferkette bis zu den Ostseehäfen profitieren können.

„Der Veränderungsdruck in der Landwirtschaft ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für den deutschen Agrarhandel“, sagt Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. „Agrar ist die DNA der BayWa – das gilt für alle unsere Vertriebsgebiete. (…) In Verbindung mit der Neu-Organisation in Nord- und Ostdeutschland werden wir darum auch dort in neue Vertriebs- und effiziente Logistikkonzepte investieren und unsere Betriebe zu modernen, leistungsfähigen Agrarstandorten ausbauen.“

Ostdeutschland: Weniger Erfassung, mehr eigene Lagerung

In vielen Regionen Ostdeutschlands gibt es historisch bedingt große Lagerkapazitäten für Getreide. Oft würden diese jedoch nicht mehr benötigt und die Erfassungsmenge sinke. Die Agrarstruktur im Nordosten, die sich sehr stark von den Entwicklungen in kleiner strukturierten Regionen wie Süddeutschland unterscheidet, hat dazu geführt, dass Agrarbetriebe zunehmend eigene Lager- und Logistikkapazitäten aufbauen.

Landwirte können BayWa-Getreidelager kaufen

Nicht mehr benötigte Lagerkapazität will die BayWa im Rahmen der Neuorganisation mittelfristig abbauen und an interessierte Landwirte abgeben, die sie weiter nutzen wollen. 2021 wird die Zahl der Erfassungsstandorte und Getreidelager in Nord und Ost von insgesamt 50 auf 30 sinken. Knapp 90 von rund 390 Stellen fallen damit weg.

Die Verhandlungen mit dem Gesamtbetriebsrat zum Abschluss eines Interessenausgleichs und Sozialplans für jene Mitarbeiter, die von den Schließungen betroffen sind, werden zeitnah beginnen. Gemeinsames Ziel ist, die Neustrukturierung sozial verträglich zu gestalten. Die BayWa geht davon aus, dass unter anderem über Ruhestandsregelungen oder die Wechselmöglichkeit auf andere offene Stellen innerhalb des BayWa Konzerns die Zahl der tatsächlich von Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter deutlich unter 90 liegen wird. red

Futter aktuell: Rohfaser legte deutlich zu

Im letzten Teil der Serie „Futter aktuell“ aus Brandenburg hat die Reifeschätzung am 5. Mai stattgefunden. Den ersten Schnitt auf Grünland haben viele Betriebe am Wochenende abgeschlossen.

Von Prof. Dr. Gerhard Weise* und Dr. Jürgen Pickert*

Die Bestandskontrollen am 5. Mai weisen für die Wachstumsperiode ab 28. April mit einem Anstieg des Rohfasergehaltes in der Trockenmasse von 0,45 % (4,5 g/kg) pro Tag einen deutlich stärkeren Zuwachs als in der Vorwoche aus. Die Rohfaserwerte reichen von 18 bis 22 % in der Trockenmasse. Bei den Witterungsbedingungen der letzen Tage wurde der optimale Schnittzeitpunkt meist bis zum Ende der ersten Maidekade erreicht.

Futter: Zucker- und Energiegehalte deuten auf gute Silagen hin

Die am 5. Mai ermittelten Daten zum Zuckergehalt, der Energiekonzentration und dem Rohproteingehalt (Tabelle) lassen bei termingerechter Ernte und vorschriftsmäßiger Konservierung eine gute Siliereignung und qualitativ hochwerte Silagen erwarten. Umfangreiche Untersuchungen aus dem Projekt „Q2GRAS“ belegen, dass die dann bei der Ernte ermittelten Futterwertdaten eine sichere Voraussage der Konservatfuttermenge und Qualität gewährleisten. Bei sachgerechter Konservierung ist mit TM-Verlusten um 10 % und einem dem Erntegut gleichwertigen Energie- und Rohproteingehalt in der Silage zu rechnen.

Inhaltsstoffe und Energiekonzentration intensiv bewirtschafteter Grünlandbestände am 5. Mai 2020 (Vorwoche in Klammern)

| Nr. | Region | Standort | Rohfaser | ADF1) | Rohfaser | ADF1) | Zucker % TM | Rohprotein % TM | NEL MJ je kg TM |

| 28.04. | 28.04. | 05.05. | 05.05. | 05.05. | 05.05. | 05.05 | |||

| 1 | Randow-Welse-Bruch | Niedermoor | 18 | 20 | 22 | 24 | – | 24 | 7,0 |

| 2 | Randow-Welse-Bruch | Niedermoor | 16 | 17 | 22 | 23 | – | 23 | 7,1 |

| 3 | Oberhavel | Mineralboden | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 18 | 7,4 |

| 4 | Oberhavel | Mineralboden | 21 | 23 | 21 | 24 | 15 | 18 | 7,2 |

| 5 | Ruppin | Niedermoor | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 22 | 7,6 |

| 6 | Ruppin | Mineralboden | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7,5 |

| 7 | Ruppin | Mineralboden | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 | 7,7 |

| 8 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 17 | 19 | 20 | 23 | 16 | 19 | 7,3 |

| 9 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 23 | 7,6 |

| 10 | Jägelitz-Dosse-Niederung | Anmoor | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 22 | 7,7 |

| 11 | Nuthe-Urstromtal | Niedermoor | 17 | 18 | 23 | 25 | 16 | 14 | 6,8 |

| 12 | Nuthe-Urstromtal | Niedermoor | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 7,5 |

| 13 | Nuthe-Urstromtal | Anmoor | 19 | 21 | 23 | 24 | 15 | 17 | 7,0 |

| 14 | Nuthe-Urstromtal | Anmoor | 16 | 18 | 20 | 21 | 15 | 23 | 7,4 |

| 15 | Niederer Fläming | Niedermoor | 18 | 19 | 22 | 23 | 14 | 19 | 7,2 |

| 16 | Niederer Fläming | Anmoor | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 14 | 7,2 |

| 17 | Niederer Fläming | Anmoor | 15 | 16 | 19 | 20 | 26 | 12 | 7,4 |

*Prof. Dr. Gerhard Weise, Dr. Jürgen Pickert, Paulinenauer Arbeitskreis Grünland und Futterwirtschaft e.V.

Mehr aus der Serie „Futter aktuell“

Die Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft mbH (TAP) bewirtschaftet 780 ha Ackerland. Trebnitz liegt etwa 60 km östlich von Berlin in der Nähe von Müncheberg. Seit dem 4. Juli 2019 stellt Landwirtschaftsmeister Frank Schumacher den Betrieb auf Bio um. Ein Prozess, den wir seit April 2020 begleiten.

Von Heike Mildner

Bei unserm neuen Brandenburger Praxispartner wurde am 29. April Phacelia gedrillt. Bevor es auf den Acker ging, stellte uns Frank Schumacher den Betrieb vor. Er ist Geschäftsführer der Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft mbH – kurz TAP. Die 780 ha Ackerland der TAP gehörten vor 30 Jahren zur LPG Worin, der ersten LPG, Typ 1, hierzulande – die Älteren werden sich erinnern.

Aber deswegen sind wir nicht hier. Seit dem 4. Juli 2019 stellt Frank Schumacher den Betrieb auf Bio um. Ein Prozess, den wir begleiten möchten: Im Fünf-Wochen-Abstand werden wir erleben, wie die Trebnitzer eine zwölfgliedrige Fruchtfolge u. a. mit Triticale, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Lupine, Rotschwingel, Klee und Phacelia etablieren und mit dem Werkzeugkasten des ökologischen Landbaus bewirtschaften. Fürs Entscheiden, Durchrechnen und Finanzieren ist TAP-Eigner Dirk Steinhoff zuständig. Der Landwirt aus Niedersachsen ist zwar regelmäßig in Trebnitz, bei der Umsetzung der gemeinsamen Umstellungspläne verlässt er sich jedoch auf Frank Schumacher.

„Man kann nicht gegen das Wetter arbeiten.“

In Trebnitz hat es am 28. April nach Wochen erstmals wieder geregnet: neun Liter. Der Elf-Hektar-Schlag mit 36 Bodenpunkten soll mit Phacelia-Basissaatgut zur Vermehrung bestellt werden. Auch die insgesamt 51 ha mehrjähriger Blühstreifen müssen noch gedrillt werden „Man kann nicht gegen das Wetter arbeiten“, sagt Frank Schumacher, der das Ende der Trockenperiode abgewartet hat.

Frank Schumacher, Geschäftsführer der TAP, stellt gern auf Biobewirtschaftung um. Jungmeister Maik Wilke bereitet das Saatbett vor. Henry Elsner drillt. Die Wintererbsen sind deutlich weiter als die Sommererbsen. © Heike Mildner

Maik Wilke (23) bereitet das Saatbett vor. Der Jungmeister hat erst Anfang April bei der TAP angefangen. Bio ist sein Ding, er freut sich auf die neue Herausforderung. Mit dem Grubber zieht er Quecke, Kamille und Ackerstiefmütterchen aus dem Boden. Den Vorher-Nachher-Effekt sieht man deutlich. Henry Elsner, seit 25 Jahren bei der TAP, folgt mit der Drille. Das feinkörnige Phacelia-Saatgut ist im Boden kaum wiederzufinden, will man die Ablagetiefe von zwei Zentimetern kontrollieren. Grubber und pneumatische Sämaschine waren schon im konventionellen Einsatz. Für die Umstellung auf Bio hat die TAP bisher nur in einen Striegel investiert.

Wintererbsen haben einen deutlichen Wachstumsvorsprung

„Die Erbsen könnten noch interessant sein“, sagt Schumacher. Auf 68 ha hat er Sommer- und Wintererbsen nebeneinander gedrillt, um den Vergleich zu haben. Der Wachstumsvorsprung der Wintererbsen ist deutlich: Der milde Winter war ideal. An den Sommererbsen machen sich Blattrandkäfer zu schaffen. Bekämpfen kann Schumacher sie nicht. Dennoch freut sich der Landwirtschaftsmeister über die Umstellungsentscheidung. Der konventionelle Anbau werde durch das Verbot von Wirkstoffen mehr und mehr eingeschränkt, sagt Schumacher und verweist auf Neonikotinoide und Rapsanbau. Nehme man einzelne Bausteine aus dem System, funktioniere das Ganze auf Dauer nicht, ist Schumacher überzeugt. Bio sei ein anderes System mit anderen Bausteinen. Lieber lasse er sich darauf ein, als sich an immer mehr Einschnitte am alten System anzupassen. Es wird spannend für alle Beteiligten. Soviel ist mal sicher.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft in Brandenburg. mehr

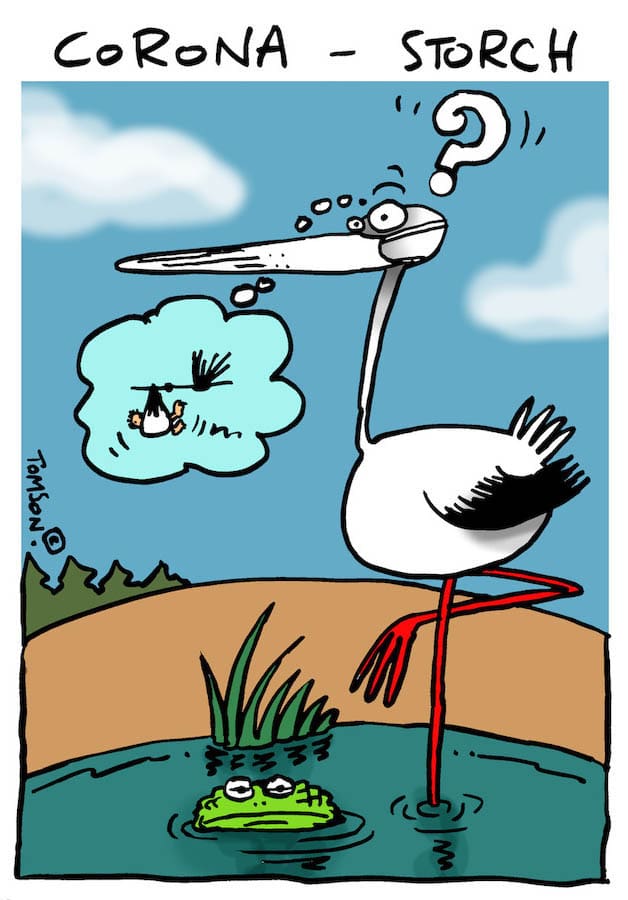

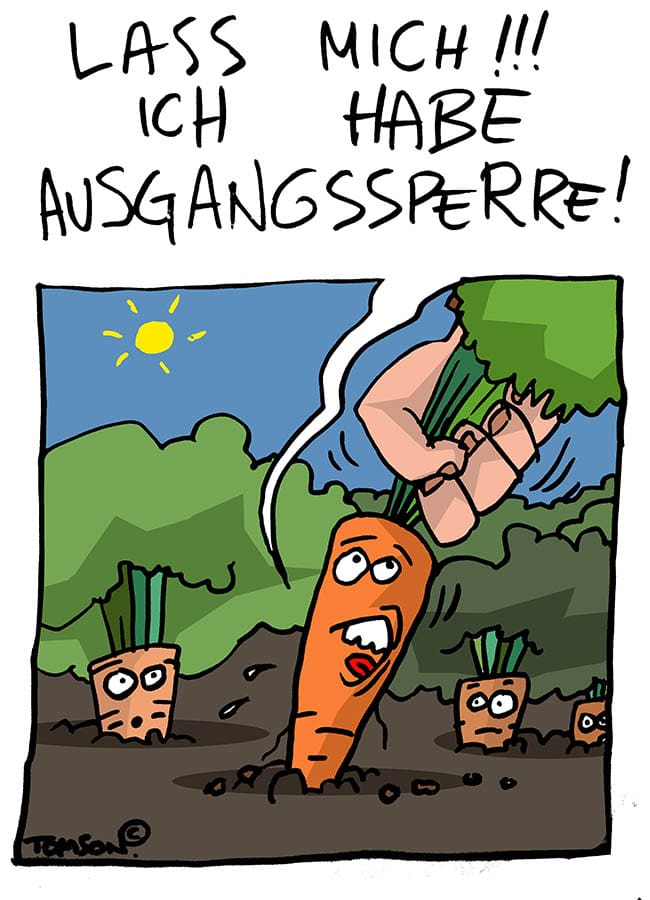

Cartoon der Woche: Abstandsregeln

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen beschäftigen auch Tomson. in seinen Cartoons der Woche. Der Bauz-Zeichner hat sich diesmal Gedanken gemacht über die Abstandsregeln auf dem Land.

Wenn leicht gereizte Möhren auf dem Feld auf Abstandsregeln pochen, Wildschweine beim Grenzübertritt über einen Gesundheitsausweis sorgen oder erntereife Erdbeeren überlegen, sich aufgrund des akuten Saisonkräftemangels selbst zu pflücken – dann steckt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Cartoon von Tomson. dahinter.

Einmal in der Woche greift der preisgekrönte Zeichner für die Bauernzeitung zum Zeichenstift und präsentiert in bunten Cartoons seinen ganz eigenen „Blick auf das Land“. Viel Spaß!

Tomson.

Cartoon der Woche: Abstandsregeln

Corona hält die Welt in Atem – und macht auch vor dem Landleben nicht Halt. Auch Bauz-Zeichner Tomson. hat sich das Thema in seinen Cartoons vorgenommen – und sieht das Virus plötzlich überall.

Wenn leicht gereizte Möhren auf dem Feld auf Abstandsregeln pochen, Wildschweine beim Grenzübertritt über einen Gesundheitsausweis sorgen oder erntereife Erdbeeren überlegen, sich aufgrund des akuten Saisonkräftemangels selbst zu pflücken – dann steckt mit großer Sicherheit ein Cartoon von Tomson dahinter.

Einmal in der Woche greift der preisgekrönte Zeichner für die Bauernzeitung zum Zeichenstift und präsentiert in bunten Cartoons seinen ganz eigenen „Blick auf das Land“. Viel Spaß!

Tomson.

Cartoon der Woche: Corona

Lust auf mehr? Hier finden Sie alle Cartoons unsereres Bauz-Zeichners Tomson. mehr

Um den akuten Saisonkräftemangel in diesem Jahr zu kompensieren, braucht es teilweise kreative Lösungen. BauZ-Zeichner Tomson. hat in seinen Cartoons der Woche davon einige parat.

Wenn leicht gereizte Möhren auf dem Feld auf Abstandsregeln pochen, Wildschweine beim Grenzübertritt über einen Gesundheitsausweis sorgen oder erntereife Erdbeeren überlegen, sich aufgrund des akuten Saisonkräftemangels selbst zu pflücken – dann steckt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Cartoon von Tomson dahinter.

Einmal in der Woche greift der preisgekrönte Zeichner für die Bauernzeitung zum Zeichenstift und präsentiert in bunten Cartoons seinen ganz eigenen „Blick auf das Land“. Viel Spaß!

Tomson.

Cartoon der Woche: Saisonkräfte

Lust auf mehr? Hier finden Sie weitere Cartoons von Bauz-Zeichner Tomson. mehr

Die Befürchtungen der Mitarbeiterinnen im Bernitter Dorfladen erwiesen sich als unbegründet: Zwar versiegten wegen Corona-Sperren einige Einnahmequellen. Dank vieler neuer Kunden stieg aber der Umsatz.

Von Gerd Rinas

„Morgen ist der letzte Tag vor dem Wochenende. Alle Bestellungen sind abholbereit. Jetzt die Brötchen schmieren. Und dann noch die Rechnung schreiben.“ Andrea Boldt, Chefin im Bernitter Dorfladen und Gründungsmitglied der Genossenschaft, die den Laden 2016 ins Leben rief, ist im Stress.

„Wir dachten, wir müssen schließen“

„Corona hat uns überrollt. Die Leute laufen uns die Bude ein. Unser Umsatz ist gestiegen“, freut sich die Verkäuferin. Damit hatte sie vor ein paar Wochen nicht gerechnet. „Als die ersten Coronameldungen kamen, dachten wir, wir müssen schließen.“ Die Sorgen wurden nicht kleiner, als Schulen und Kitas im Ort tatsächlich schlossen: Andrea Boldt und ihre Kolleginnen boten dort Pausenversorgung an. Als dann die Regeln zum Mindestabstand öffentlich wurden, war klar, dass auch der Mittagstisch keine Einnahmen mehr bringen würde. Dabei hatte Köchin Marlene von Villeneuve mit ihrer gediegenen Hausmannskost – von Schweinebraten, Königsberger Klops, Bratkartoffeln mit Kotelett, Brathering oder Matjes – längst Stammgäste angezogen.

Dorfladen seinen Kunden Zeit und lange Wege, die vor allem älteren Menschen mitunter schwerfallen.

Doch auch ohne Mittagstisch kamen in den vergangenen Wochen immer mehr Leute zum Einkaufen in den Laden, viele sogar aus den Nachbardörfern. „Vor Ostern war es ganz doll. Die Bestellungen per Telefon oder E-Mail rissen nicht ab“, erinnert sich Andrea Boldt. Um möglichst viele Kundenwünsche zu erfüllen, wurden zusätzlich Produkte ins Sortiment aufgenommen und der Lieferservice ausgebaut. „Bestellungen werden vor dem Abholen gepackt. Das spart den Kunden Wartezeit“, so Andrea Boldt. Gerade wurde eine große Kühltruhe angeschafft. „Dort können wir jetzt auch Produkte zwischenlagern, bevor sie an Kunden ausgeliefert werden“, so Boldt.

Postagentur und Tauschbörse

Im Dorfladen kann man mittlerweile 1.000 Artikel kaufen, außer Lebensmitteln auch viele Waren des täglichen Bedarfs. Der Laden ist auch Postagentur. Einmal in der Woche werden Textilien zur Reinigung abgeholt. Vor Coronazeiten gab es eine Tauschbörse für Bücher. Die Verkäuferinnen Petra Bahr, Lina Willmow, Claudia Bartels und Andrea Boldt achten auf die Einhaltung der Abstandsregeln. Durchsichtige Plastikscheiben über dem Verkaufstresen trennen Verkäuferinnen und Kunden. „Anfangs hatten wir Angst, uns anzustecken. Deshalb haben wir uns öfter die Hände gewaschen und desinfiziert. Aber hier ist kein Infizierter. Wo soll das Virus herkommen?“ fragt Andrea Boldt.

Seit Montag voriger Woche gilt nun auch noch Maskenpflicht. „Das Tragen der Masken ist für die Mitarbeiterinnen anstrengend. Viele Kunden glauben nicht an den Virusschutz durch die Maske, trotzdem halten sich alle dran“, so die Chefin. Sie hofft, dass sich die Verhältnisse im Laden in nicht allzu ferner Zeit normalisieren. „Die Zahl der Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern ist relativ gering. Das gibt Hoffnung.“

Ohne Zuversicht wären Andrea Boldt und die Mitglieder der Bernitter Dorfladen eG nicht soweit gekommen. Der zweite Dezember 2016 war der erste Verkaufstag. „Dreieinhalb Jahre später gibts den Dorfladen immer noch. Da sind wir stolz drauf“, so die Mitgründerin. Zusammen mit ihren Mitstreitern hat sie viel Zeit, Kraft und Ideen in das Projekt gesteckt und andere mit ihrem Enthusiasmus für die Einkaufsquelle im Dorf angesteckt. Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder ist von 18 auf 34 gestiegen. Die Landesförderung für zwei Personalstellen ist ausgelaufen und kann kompensiert werden.

„Wenn Corona überstanden ist, haben wir viel vor“, sagt Andrea Boldt. Sie denkt über einen regionalen Onlineshop nach, bei dem z. B. Pflegedienste Waren bestellen können. „Wir liefern aus“, so Boldt. Obwohl schon jetzt viele Lebensmittel von kleinen Herstellern aus der Region im Laden erhältlich sind, soll dieses Angebot ausgebaut werden. „Produkte aus der Region werden immer mehr nachgefragt. Sie passen gut in unseren Dorfladen“, sagt Andrea Boldt.