Vor einiger Zeit haben wir unter dem Motto „Wir machen das!“dazu aufgerufen, uns Fotos von blühenden Landschaften zuzusenden. Denn: Landwirte machen mehr, als so mancher denkt. Wir haben eine Auswahl der Einsendungen in einer Galerie zusammengestellt.

Landwirte machen mehr als sie müssen, und selbst wenn sie tun, wofür sie Geld bekommen, ist das manchmal nützlich für Bienen und andere Flug- und Krabbelwesen. Wir wollen zeigen, wie vielfältig Landwirte durch ihr Tun die Natur unterstützen. Wir veröffentlichen die eingesandten Fotos in einer Onlinegalerie in diesem Artikel.

So soll ein buntes Bild von blühenden Landschaften entstehen, die uns ja einmal prognostiziert wurden (auch wenn das anders gemeint war). Aber wenn jemand für blühende Landschaften in großem Stilsorgen kann, dann sind es wohl Landwirte.

Blühende Landschaften in der Region

Wir machen das!

Eine Galerie – Danke für die Einsendungen!

Der Umbau der Nutztierhaltung, wie ihn die Borchert-Kommission vorschlägt, findet die Unterstützung der Länderagrarminister. Offen bleibt, wie das alles finanziert werden soll.

Die Agrarminister der Bundesländer halten die vom „Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung“ erarbeiteten Empfehlungen für geeignet, um mit dem Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland beginnen zu können. Das ist das Ergebnis ihrer gestrigen Sonderkonferenz in Berlin, an der neben den Ressortchefs der Länder Bundesministerin Julia Klöckner und der einstige Bundesagrarminister Jochen Borchert teilnahmen. Unter Borcherts Leitung hat das Kompetenznetzwerk „Zielbilder“ samt einem Fahrplan und der möglichen Finanzierung für eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung erarbeitet.

Rechtssicherer Fahrplan

Einig waren sich die Minister zudem darin, dass „zügig ein Fahrplan mit konkreten kurz-, mittel- und langfristigen Zielen erarbeitet und rechtssicher verankert“ werden müsse, damit Landwirte Planungssicherheit erhielten. Der Bund wurde aufgefordert, in kurzer Zeit umfassende Erleichterungen vor allem im Bau- und Immissionsschutzrecht zu schaffen, damit bauliche Investitionen in Ställe möglich werden. Anpassen an die geplanten Kriterien des staatlichen Tierwohlkennzeichens wollen die Länder mit dem Bund die Investitionsförderung.

Milliardenschweres Projekt

Klöckner sprach nach dem Treffen von einem „wichtigen Signal“. Damit sei zugleich der Weg frei für eine Machbarkeitsstudie. Diese soll bis zur Frühjahrs-AMK 2021 vorgelegt werden und Erkenntnisse zur Finanzierungstrategie für die geplante Tierwohlprämie liefern. Die Borchert-Kommission favorisiert die Einführung einer mengenmäßigen Verbrauchssteuer auf tierische Erzeugnisse. Die soll nun ebenso wie weitere Optionen geprüft werden. Die CDU-Politikerin bezeichnete den angestrebten Umbau der Tierhaltung als „milliardenschweres und langfristiges Projekt, bei dem unsere Landwirte Planungssicherheit brauchen, und zwar über Legislaturperioden hinaus“.

Uneins über Finanzierung

Das Thüringer Agrarministerium hob auf Anfrage der Bauerzeitung hervor, dass über Parteigrenzen hinweg Einigkeit zu Zielen und Geschwindigkeit des „Transformationsprozesses“ herrsche. Diese Einigkeit müsse hinsichtlich der Finanzierungstrategie aber noch erreicht werden. Die durch den Umbau der Nutztierhaltung induzierten Mehrkosten seien zu 20 % durch Investitionen in Stallanlagen und zu 80 % durch Umstellung der Haltungsverfahren verursacht. Insbesondere zur Finanzierung der steigenden laufenden Produktionskosten bestehe noch Diskussionsbedarf – ob über eine steuerähnliche Abgabe, einen „Tierwohlcent“ als Aufschlag auf die Verbraucherpreise oder als staatlich finanzierte Förderung. Neben der geeigneten Finanzierung könne die Neuausrichtung der Tierhaltung nur gelingen, wenn sie u.a. durch angepasste förder-, bau- und umweltrechtliche Rahmenbedingungen flankiert würde, hieß es aus Erfurt.

Weitergehende Standards

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) und sein Ressort- und Parteikollege aus Brandenburg, Axel Vogel, legten Wert besonders darauf, dass zügig mit dem Umbau der Tierhaltung begonnen wird. Vogel zufolge dürfe Klöckner „keine weitere Zeit verstreichen lassen, damit noch in dieser Legislaturperiode Initiativen zur Umsetzung der Empfehlungen auf den Weg gebracht werden können“. Günther forderte eine „klare Rahmensetzung wie beispielsweise geeignete und langfristig verlässliche Förderungen und weitergehende Umwelt- oder Tierhaltungsstandards“.

Nicht von heute auf morgen umsetzbar

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) mahnte hingegen, dass die von der Borchert-Kommission erarbeiteten Vorschläge nicht im Handumdrehen umsetzbar seien. Er erinnerte zudem daran, dass sämtliche Regeln, die den Betrieben in Deutschland für mehr Tierwohl auferlegt würden, die Marktbedingungen veränderten. „Wir gewinnen für die Tiere nichts, wenn ganze Branchen unser Land verlassen und sich dort ansiedeln, wo unsere Ansprüche an Lebensmittelsicherheit und Tierwohl nicht gelten“, so Backhaus, der den Bund daher aufforderte, sich aktiv für eine Harmonisierung des Tierschutzrechtes auf europäischer Ebene einzusetzen. fh/AgE

Risiko und Chance – 30 Jahre Sächsischer LKVDer Sächsische Landeskontrollverband (LKV) blickt 2020 auf erfolgreiche 30 Jahre zurück. Der Strukturwandel in der Milcherzeugung hat in dieser Zeit stete Anpassungen erfordert. Künftig wird dies mehr denn je der Fall sein.

Wie viel sich in drei Jahrzehnten verändern kann, zeigt ein kleiner Blick in die Statistik: Nicht nur die Milchleistung hat sich mit zuletzt 9.815 kg je Kuh und Jahr nahezu verdoppelt. „Anfangs hat ein Prüfer im Durchschnitt 732 Kühe betreut. Heute sind es 2.340“, verdeutlicht Prof. Dr. Jörg Hilger, Geschäftsführer des Sächsischen LKV. Stefanie Klumpp, Bereichsleiterin GERO/MLP beim LKV, ergänzt: „Der Aufwand war anfangs enorm.“ Papierlisten waren vor- und nachzuarbeiten und an den LKV zu übertragen. Heute läuft beinahe alles hingegen elektronisch. Auch wenn manches, etwa die Trutester, mit denen in einigen Milchviehbetrieben noch heute die Milchleistung ermittelt wird, noch auf dem gleichen Prinzip beruhen, wie 1990, als der LKV in neuer Rechtsform seine Arbeit aufnahm.

Landwirte, Rinderzüchter und Molkereien gründeten den LKV Sachsen am 27. Juni 1990 in Leipzig-Markkleeberg. Zum Vorsitzenden wählten die Gründungsmitglieder Klaus Wünsche, Chef der damaligen LPG Großerkmannsdorf. Zur Stellvertreterin wählten sie Hannelore Windisch, Direktorin der Molkerei Aue. Geschäftsführer wurde Ullrich Delling, der vom VEB Tierzucht, dem Vorgänger des LKV, kam. Delling prägte den LKV bis zu seinem Ruhestand im April 2014. Kurz zuvor war der jetzige Geschäftsführer beim LKV eingetreten. Als Vorsitzende standen über die Jahre Klaus Wünsche und Holger Rudolph an der Spitze des Verbandes. Seit 2011 steht Jan Gumpert, Vorstandsvorsitzender der Agraset-Agrargenossenschaft Naundorf dem LKV vor.

Aufgabenspektrum des Sächsischen LKV wuchs schnell

Zur Milchleistungsprüfung kamen schnell weitere Aufgaben. Schon 1991 wurden die Zellzahlen ausgewertet, ab 1992 die Milchleistungsprüfung bei Schafen und Ziegen durchgeführt, ab 1994 traten die Leukose/Brucellose-Untersuchung und Harnstoffauswertung aus MLP-Proben hinzu. Ab 1995 begannen mit der Einrichtung der HIT-Regionalstelle die Aufgaben im Bereich der Betriebsregistrierung und Tierkennzeichnung.

Als Entscheidung mit Tragweite erwies sich die Gründung der LKS – Landwirtschaftliche Kommunikations- und Servicegesellschaft mbH im Jahr 2001 aus steuer- und förderrechtlichen Gründen. Mit dem Tochterunternehmen konnte den Landwirten ein breites Untersuchungsspektrum vor allem im Bereich der Futtermitteluntersuchungen angeboten werden. Das Unternehmen habe eine „steile Entwicklung“, genommen, beschreibt es LKS-Geschäftsführer Hilger. Rund 70.000 Futtermitteluntersuchungen prognostiziert er für dieses Jahr. Die Proben werden aus ganz Deutschland sowie benachbarten europäischen Ländern eingesandt. Neben einem moderaten Preis sei vor allem die Genauigkeit und die Geschwindigkeit, mit der die Untersuchungsergebnisse vorliegen, Grund für den Erfolg. Das von Dr. Richardt geleitete Labor arbeitet im Zwei-Schicht-Betrieb und gewöhnlich auch am Sonnabend.

Tochterunternehmen gleicht Rückgang aus

Kuhzahl sinkt langsam, Betriebszahl schnell

In den 30 Jahren seines Bestehens war der LKV von einem steten Strukturwandel der Milcherzeugung begleitet. Waren 1991 noch 738 Betriebe mit 220.429 Kühen in der MLP, sind es im vergangenen Milchwirtschaftsjahr 2018/19 nur noch 594 Betriebe mit 169.834 Kühen gewesen. Zwischenzeitlich gab es freilich zunächst einen Anstieg mit Höhepunkt im Jahr 1996, als 1.322 Betriebe mit 240.027 Kühen gezählt wurden. Starken Rückgang brachten indes Ereignisse wie die BSE-Krise oder die Milchpreiskrisen 2008/09 und 2016/17. Die Entwicklung der Vergangenheit fortgesetzt, würde man 2035 bei 303 Betrieben mit knapp 150.000 Kühen liegen. Durchschnittlich würden pro Betrieb dann 493 Kühe gehalten. Aktuell sind es 286.

Im Aufgabenspektrum nicht zu vergessen ist die Tätigkeit der LKS-Zertifizierungsstelle, die unter anderem für VLOG, QM-Milch und QS zertifiziert und, den Worten Jörg Hilgers zufolge, eine gute Entwicklung genommen hat. Der gute Geschäftsverlauf der Tochter LKS ist auch der Grund, warum der LKV insgesamt trotz deutlichen Strukturwandels in der Milcherzeugung nicht auf Schrumpfungskurs ist. Zwar nimmt die Zahl der Betriebe und Kühe in der MLP bzw. ab 2014 Prüfung auf Gesundheit und Robustheit (GERO) ab (Kasten), was Umsatzrückgänge und Anpassungen der Personalstärke nach sich zieht. Doch die Entwicklung der LKS gleicht dies teils, so beim Personal, oder ganz, wie beim Umsatz, aus. Dennoch ist die Gesamtbeschäftigtenzahl seit 2013 von 210 auf 182 gesunken. Am Standort in Lichtenwalde, in dem der LKV seit 1996 sein Domizil hat, sind 122 Mitarbeiter beschäftigt.

Fast 96 Prozent der Milchkühe werden geprüft

Nicht nur der Strukturwandel lässt die Frage aufkommen, was aus dem LKV und der GERO/MLP in Zukunft wird. Denn zunehmend haben die Betriebe die technischen Mittel in der Hand, viele Daten selbst zu erheben. „Aber: Fast 96 Prozent aller Milchkühe in Sachsen sind nach wie vor aus freiwilliger Entscheidung der Betriebe in der GERO/MLP“, so der LKV-Geschäftsführer. „Das zeigt, man braucht uns.“ Zusatznutzen biete, um nur ein Beispiel zu nennen, der Eutergesundheitsdienst, mit dessen Hilfe die Betriebe gesundheitliche Probleme in der Herde und deren Ursachen aufspüren können.

Sachsen aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen. mehr

Diesem Ansatz folgend lasse sich die GERO/MLP weiterentwickeln – von einer in die Vergangenheit gerichteten Betrachtung hin zu einem Prognosewerkzeug. Dabei werden künftig unter anderem Informationen eine Rolle spielen, die man zunehmend aus den Milchspektren zu gewinnen lernt. Insofern sei der Wandel hin zu weniger, aber ganz auf die Milcherzeugung ausgerichteten Betrieben sowohl Risiko als auch Chance. „Die Frage wird sein: Welche Unterstützung brauchen diese topausgerüsteten Spezialisten von uns?“, so der Geschäfts- führer.

Sächsischer LKV Mit differenziertEM angebot

Einen Schritt zur Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit hat der LKV bereits 2017 mit einer Reform der Gebührenordnung vollzogen. Ausgehend vom „Goldstandard“ der Prüfung – elf Mal im Jahr aller vier Wochen früh und abends je ein Gemelk – wurden insgesamt 48 ICAR-zugelassene Varianten der Prüfung eingeführt, unter denen jeder Betrieb nach seinen Ansprüchen und seiner Zahlungsbereitschaft wählen kann. „Wir haben damit das differenzierteste Angebot aller LKV in Deutschland“, betont Hilger. Die Gebühren bilden die tatsächlichen Kosten ab und sind damit fairer geworden. Gewinn macht der LKV mit der GERO/MLP nach wie vor nicht.

Über die Zukunft der GERO/ MLP entscheidet indes auch die Politik. Aktuell wird sie über eine Förderung der Gemeinschaftsaufgabe „Sicherung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) mit maximal 10,23 Euro je Kuh/Jahr bezuschusst. Ein Wegfall hätte gewiss spürbare Folgen. Die Evaluierung der Förderung durch das Friedrich-Loeffler-Institut kam indes zu einem positiven Ergebnis. Die Einrichtung empfiehlt die Fortführung der Förderung.

Getreidelager bauen: Lagerkosten bezahlt man auch beim HändlerDamit die Rendite stimmt, sollte die Investition in einen Getreidespeicher kostenbewusst und bei einer aktiven Vermarktung betrieben werden. Gegenüber den Abnehmern ist man dann in einer besseren Position. Aber lohnt es sich, ein Getreidelager zu bauen? (€)

Von Hans Jürgen Hölzmann

Die Frage nach der Rentabilität der Getreidelagerung ist nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten: Es spielen zu viele betriebsindividuelle Faktoren eine Rolle, die die Beantwortung der Frage beeinflussen. Im Gegensatz zur Kartoffellagerung stellt die Lagerung von Getreide geringere Anforderungen an das Gebäude und die notwendige Technik und daher ist es möglich, die Kosten im Griff zu behalten.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Erschließung des Grundstücks (zum Beispiel Zuwegung, Strom, Wasser) im Verhältnis zum Baukörper hohe Kosten verursachen kann und daher der Auswahl des optimalen Standorts beziehungsweise der Lagerart (Flachlager in der Halle /Silos) große Bedeutung zukommt. Um einen verstärkten Nutzen aus der Lagerung zu ziehen, ist zudem auch ein verstärktes Vermarktungswissen der Betriebsleitung erforderlich.

Getreidelager bauen: Die Gründe sind vielfältig

Zunächst ist klar: Getreide muss in jedem Fall gelagert werden, da die Brötchen nicht alle an einem Tag nach der Ernte gebacken werden und sich die Verarbeitung des Getreides über ein ganzes Jahr verteilt. Folglich entstehen in jedem Fall Lagerkosten. Es fragt sich nur: Wer kann am günstigsten lagern beziehungsweise wer hat davon den größten Vorteil? Angesichts der immer größeren Schlagkraft der Mähdrescher und der kürzeren Zeitspanne für einen optimalen Drusch ist eine hohe Schlagkraft bei Abtransport und Einlagerung des Ernteguts gefordert. Hier hat ein eigenes Lager aufgrund der Nähe zu den Betriebsflächen und vor allem aufgrund der Entladelogistik oftmals enorme Vorteile.

Natürlich muss die Erfassungskapazität des eigenen Lagers darauf ausgerichtet sein. Darauf ist bei der Konzeption des Lagers/ der Annahmeeinrichtung besonders zu achten und es sollte an dieser Stelle nicht unnötig gespart werden. Eine Anlieferung zu einem Erfasser, sei es auch durch eine Fremdspedition, kostet genauso wie der vielleicht nicht optimale Zeitpunkt/die Schnelligkeit des Abtransportes einiges an Geld. Der Hauptgrund für eine eigene Lagerung ist jedoch die vielfach schlechtere Verhandlungsposition, wenn der Abnehmer weiß, dass die Ware in jedem Fall zu ihm geliefert wird. Das gilt insbesondere dann, wenn aus logistischen Gründen…

Silomais aktuell: Ernte steht kurz bevorWie hat sich der Silomais in Brandenburg entwickelt? Wann ist mit der Ernte des Silomais zu rechnen? Die zweite Paulinenauer Ernteterminschätzung hilft bei der Prognose.

Von Dr. Rudolf Schuppenies und Dr. Jürgen Pickert

Nachdem der Temperaturverlauf des Jahres 2020 zunächst weniger heiß als in den beiden Vorjahren verlief, hat auch Nordostdeutschland nun die zweite Woche in Folge eine Hitzewelle durchlaufen. Wiederum lagen die Tageshöchsttemperaturen bei ca. 30 °C und darüber. Die Minimumtemperaturen fielen seit dem letzten Schätztermin höher aus. Am Standort Paulinenaue herrschten während dieser Zeit durchgängig Tropennächte, die der Deutsche Wetterdienst so definiert, wenn die 20°C-Marke nachts nicht unterschritten wird.

Aufgrund der hohen Temperaturen ergibt sich ein überdurchschnittlicher Zuwachs an Trockenmasse im Kolben. Es kann an allen Standorten mit Zuwachsraten über 1,5 Prozentpunkten pro Tag gerechnet werden, was für die zweite Augusthälfte ungewöhnlich hoch ist.

Voraussichtliche Termine für das Erreichen einer Wärmesumme von 600 °C

(Schätzung vom 24.8.2020)

| Ort | Landkreis | Blühtermine (BBCH 65) | |||

| 20. Juli | 25. Juli | 31. Juli | 5. August | ||

| Paulinenaue1) | Havelland | 30.8. | 4.9. | 12.9. | 19.9. |

| Thyrow2) | Teltow-Fläming | 30.8. | 5.9. | 12.9. | 20.9. |

| Dedelow1) | Uckermark | 6.9. | 12.9. | 21.9. | 30.9. |

| 1) ZALF e. V., 2) Humboldt-Universität |

Das wirkt sich natürlich auch auf die Schätzung für den Termin der Siloreife (Entwicklungsstadium BBCH 85 „Teigreife“) aus. Gegenüber der Schätzung in der Vorwoche ergibt sich nun eine Vorverlegung um 2 bis 5 Tage, je nach Blühtermin und Standort. Bei sehr früher Blüte (BBCH 65), für die wir in diesem Jahr den 20. Juli angesetzt haben, erwarten wir nun die Siloreife in den südlichen und mittleren Landesteilen noch Ende August, während sie im Nordosten des Landes etwa in der ersten Septemberwoche liegen wird.

Schätzwerte für TM-Gehalt im Kolben

(Schätzung für 24.8.2020)

| Ort | Landkreis | Blühtermine (BBCH 65) | |||

| 20. Juli | 25. Juli | 31. Juli | 5. August | ||

| Paulinenaue1) | Havelland | 48,8 % | 43,9 % | 36,7 % | 30,5 % |

| Thyrow2) | Teltow-Fläming | 48,7 % | 43,9 % | 36,6 % | 29,3 % |

| Dedelow1) | Uckermark | 44,1 % | 39,2 % | 32,0 % | 25,6 % |

| 1) ZALF e. V., 2) Humboldt-Universität |

Auf den ersten Schlägen bewegen sich die Kolben-TM-Gehalte bereits auf die 50 %-Marke zu. Die Heterogenität der Restpflanzen auch innerhalb der Schläge hat weiter zugenommen. Solange die Restpflanzen aber nicht völlig abgetrocknet sind, d.h. im oberen Stängelbereich noch über einzelne grüne Blätter verfügen, tragen sie zur Stärkebildung bei.

Die nächste Schätzung erfolgt in einer Woche. Mancherorts, bei frühen Sorten und frühen Aussaatterminen, wird dann die Silomaisernte bereits begonnen haben.

Dr. Rudolf Schuppenies und Dr. Jürgen Pickert forschen im Paulinenauer Arbeitskreis e.V. sowie am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. Müncheberg (am Letzteren nur Dr. Pickert).

Als Verwertungsalternative für Rüben bietet sich ihr Einsatz als energiereiches Futtermittel an. Einige Milchviehbetriebe im Freistaat sammeln damit bereits Erfahrungen mit der Fütterung von Zuckerrüben.

Ohne Zuckerfabrik keine Zuckerrübe? So simpel ist es nicht. Zwar ist vielen Betrieben in Sachsen durch die Schließung der Zuckerfabrik Brottewitz die Südzucker AG als verlässlicher Abnehmer abhandengekommen. Doch für die Blattfrucht, die einen hohen Vorfruchtwert hat und enge Fruchtfolgen auflockert, gibt es auch Verwertungsalternativen. Da wäre etwa ihr Einsatz in der Fütterung von Milchvieh.

Statt Pressschnitzeln ganze Zuckerrüben verfüttern

Bislang nur als Pressschnitzel – trocken oder frisch – im Einsatz, rückt die Rübe nun als Ganzes in den Blickpunkt. „Rüben sind ein energiereiches und schmackhaftes Futtermittel“, meint Sebastian Schaffner, Berater beim Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS. „Als ergänzende Rationskomponente eingesetzt, können sie die Milchleistung aus dem Grundfutter erhöhen.“ Schaffner verweist auf Untersuchungen in Dänemark, die diese Aussagen stützen und auch ökonomische Vorteile nahelegen. Freilich verfolgt das Unternehmen als Anbieter von Saatgut ein Eigeninteresse, wenn es Zuckerrüben als Futtermittel propagiert. Doch auch in sächsischen Betrieben wird bereits damit experimentiert – was der Rübe in fabrikfernen Regionen eine Zukunft sichern könnte.

Zuckerrüben verfüttert zum Beispiel die Agro-Produkt GmbH Leubsdorf, die 1.600 Kühe hält. Vor einigen Jahren habe er wieder Pressschnitzel in die Rationen gebracht, blickt Geschäftsführer Thomas Wirth zurück. Dass der Bezug der benötigten Mengen nicht immer sichergestellt ist, zeigte jedoch spätestens das Dürrejahr 2018. Vergangenes Jahr bezog der bei Augustusburg im Erzgebirge gelegene Betrieb daher erstmals ganze Zuckerrüben. Ein Betrieb in der Lommatzscher Pflege hatte sie für Leubsdorf angebaut. Beim Preis orientierten sich beide Partner an den Summen, die bei der Lieferung an die Fabrik zu erwarten gewesen wären. Für die Anfuhr der rund 1.000 t Zuckerrüben nach Leubsdorf sorgte ein Lohnunternehmen, das neben Transportkapazitäten auch über eine Verladestation verfügt. Vor Ort im Betrieb wurden die Rüben gewaschen und später gemeinsam mit Mais als ganze Rüben siliert.

Der Masseanteil der Rüben beträgt 15 %, wie Thomas Wirth erklärt. Etwa zwei Drittel der Maissilage enthalten Zuckerrüben, die sich erst beim Entnahmevorgang zerkleinern. Seit Ende des Winters kommt diese Silage in die Fütterung. Eine verbesserte Milchleistung kann der Agro-Produkt-Geschäftsführer bislang nicht bestätigen. „Aber die Inhaltsstoffe sind seither stabil“, hat er festgestellt.

Rübe bringt kostengünstig Energie in die Ration

Einige hundert Tonnen Zuckerrüben, die zerkleinert mit siliert worden waren, hat auch die Großvoigtsberg Agrar GmbH in diesem Jahr an ihre 1.700 Milchkühe verfüttert. Ein Versuch über einen kurzen Zeitraum sei dies erst einmal nur gewesen, sagt Geschäftsführer Theunis de Boer. Dass sich dies auf die Leistung ausgewirkt habe, könne er nicht bestätigen. „Ich kann aber auch nichts Negatives sagen“, so sein erstes Fazit.

Versuche aus Sachsen:

Lohnt sich die Zuckerrübe als Milchkuhfutter?

Die Zuckerrübe bringt den höchsten Energieertrag je Hektar, das Interesse an ihr als Milchkuhfutter ist aber gering. Wissenschaftler zeigten in Versuchen, woran es in der Praxis noch hakt. Dabei untersuchten sie die Silierung mit anderen Grobfuttermitteln. mehr

Für de Boer zählt, dass die Zuckerrübe ein vergleichsweise kostengünstiges energiereiches Futtermittel ist. Gegenüber Weizen oder Gerste liefere diese Frucht den doppelten Trockenmasseertrag vom Hektar. Der Betrieb hat dieses Jahr 20 ha im Anbau. Ob zukünftig die Rüben auf eigenen Feldern angebaut oder von benachbarten Ackerbauern zugekauft werden, ist noch nicht entschieden. Etwa zehn Kilogramm Frischmasse Zuckerrüben je Kuh und Tag gelten dem dänischen Experten Jens-Ole Christiansen vom auf Milchviehfütterung spezialisierten Beratungsunternehmen BoviCon zufolge als Menge, die Effekt erzielt. „Dafür würden wir ungefähr 80 ha Anbaufläche benötigen“, kalkuliert Theunis de Boer.

Auch wenn die Agro-Produkt Leubsdorf Zuckerrüben nicht selbst anbauen kann, sind die Kosten des Futtermittels für den Betrieb dennoch akzeptabel. „Beim Preis im Silo liegen wir knapp über dem von Mais“, verdeutlicht Thomas Wirth. „Aber wir haben eine höhere Energiedichte und weniger Stärke in der Ration.“ Der Betrieb habe sich den Preis für die zuvor verwendeten Melasseschnitzelpellets als „Schallmauer“ gesetzt. „Und das haben wir hinbekommen“, so der Geschäftsführer. Und er sieht noch Potenzial. „Da kann man noch schrauben, um die Kosten zu senken.“

Rezept: Sächsischer Pflaumenkuchen mit MakronengitterKennen Sie das auch? Am Vormittag kündigt sich spontan unangemeldeter Kaffeebesuch an. Wer die Grundzutaten im Haus hat, kann mit dem sächsischen Pflaumenkuchen eine leckere regionale Spezialität anbieten – auch wenn es schnell gehen muss.

Wann haben Sie das letzte Mal den Geschmack eines weichen, warmen Quarkkeulchens genossen? Oder mussten unbedingt ein Stück vom Wurzelkarpfen probieren oder den Mutzbraten direkt vom Grill kosten? Dann kennen Sie sich mit der sächsischen Küche aus!

Ein wahres Allerlei zeichnet die sächsische Kochkunst aus. Im Erzgebirge spricht man nicht nur anders als im Vogtland oder der Oberlausitz, man kocht auch anders. Leipziger sind mit Dresdnern nicht vergleichbar und mit Chemnitzern schon gar nicht. Zum Glück, denn es sind gerade diese regionalen Besonderheiten, die für Vielfalt auf Sachsens Tischen sorgen – und in einem Kochbuch mit Sachsens besten Rezepten darf eine süße Kreation auch nicht fehlen: Der sächsische Pflaumenkuchen mit Makronengitter.

Erschienen ist das Rezept in dem Buch: „Die besten Rezepte aus Sachsen“ von Ute Scheffler. Die darin enthaltenen Lieblingsgerichte der Sachsen sind eher bodenständig und geben sich bescheiden. Es muss eben nicht teuer sein, was ein wahrer Gaumenschmaus ist.

Sächsischer Pflaumenkuchen – Rezept

Zutaten

200 g weiche Butter

250 g Zucker

350 g Mehl

6 Eier

Salz

500 g Pflaumen

1 Pck. Vanillezucker

1/2 Pck. Backpulver

25 g Speisestärke

300 g Marzipan-Rohmasse

2 EL Puderzucker

Sächsischer Pflaumenkuchen – Zubereitung

1.) 100 g Butter, 75 g Zucker, 150 g Mehl, 1 Ei und 1 Prise Salz zu einem weichen Mürbteig verarbeiten, in eine gefettete Springform geben.

2.) Den Teig mit leicht bemehlten Händen zu einem flachen Boden drücken, etwa 30 Minuten kalt stellen, dann im vorgeheizten Backofen bei Mittelhitze fünf Minuten vorbacken. Inzwischen die Pflaumen waschen, halbieren und entsteinen.

2.) 100 g Butter, 1 Prise Salz, Vanille- und 125 g Zucker sowie drei Eier cremig rühren. 175 g Mehl, Backpulver und Stärke mischen, portionsweise unterrühren.

3.) Die Masse auf den vorgebackenen Teig geben, glatt streichen, Pflaumen darauf verteilen, Kuchen weitere 35 Minuten backen.

4.) Marzipan grob raspeln und mit den restlichen Eiern und dem Zucker glatt rühren. 25 g Mehl zufügen.

5.) Makronenmasse in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen.

6.) Kuchen nach 35 Minuten aus dem Ofen nehmen und die Makronenmasse als Gitter auf den Kuchen spritzen.

7.) Weitere 15 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen, vom Springformrand lösen, in der Form auskühlen lassen. Aus der Form lösen

und mit Puderzucker bestäuben.

Wir wünschen guten Appetit!

Das erste, was man bei einer Abmagerungskur verliert, ist die gute Laune.

Gert Fröbe

Das Buch

Die Anleitung für den Kartoffelsalat zum Fisch stammt aus dem Buch „Die besten Rezepte aus Sachsen“ von Ute Scheffler.

Buchverlag für die Frau;

96 Seiten, 9,95 Euro.

Bestellen

Lust auf weitere leckere Rezepte?

Entdecken Sie echten Landgenuss!

In unserer Rubrik Landgenuss präsentieren wir regelmäßig traditionelle Rezepte aus den Regionen in Mitteldeutschland: Vom Wittenberger Quarkkrempel über Wrukeneintopf bis hin zum Heringsalat „Lausitzer Flöz“.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in unseren Rezeptsammlungen und wünschen Ihnen guten Appetit!

Wie hat sich der Silomais in Brandenburg entwickelt? Wann ist mit der Ernte des Silomais zu rechnen? Die erste Paulinenauer Ernteterminschätzung hilft bei der Prognose.

Von Dr. Rudolf Schuppenies und Dr. Jürgen Pickert

Nachdem die Ernte der Mähdruschkulturen weitestgehend abgeschlossen ist, wartet der Silomais auf seine Verwertung. Doch wie hat sich die Futter- bzw. Energiepflanze in Brandenburg in dieser Saison entwickelt? Ein Blick zurück: Aus Sicht der Bodenfeuchte und Bodenerwärmung stand einer sehr frühen Maisbestellung nach den beiden voran gegangenen Trockenjahren und aktuell nur 4 mm Niederschlag im Zeitraum von Mitte März bis Ende April 2020 (am Standort Paulinenaue im Brandenburger Havelland) nichts im Wege. Allerdings verzögerte sich die Aufgangsdauer, wenn auf sehr trockenen Standorten in Abhängigkeit von Saattiefe und Rückverfestigung, kein Quellwasser zur Verfügung stand.

Silomais profitierte von Wärme und Niederschlag im Juni

Wie bereits 2019 blieb auch 2020 das Wärmeangebot im Mai unter den Erwartungen, sodass sich die Entwicklung verzögerte. Dafür war der Juni im Wärmeangebot wieder günstiger, und nach mehr oder weniger reichlichen Gewitterniederschlägen gingen die meisten Bestände mit gut entwickelten Pflanzen in den Monat Juli.

Im Juli blieb die Wärmesumme etwas unter den Erwartungen. Das Erscheinen der generativen Merkmale Rispe und Narbenfäden verzögerte sich, und das Stadium BBCH 65 „Vollblüte, Narbenfäden vollständig geschoben“ trat auch bei frühen Sorten und früher Saat erst nach dem 20. Juli ein. Allerdings waren oft größere Unterschiede in der Entwicklung der Einzelpflanzen, meistens bedingt durch unterschiedliche Termine beim Aufgang, zu verzeichnen.

Ernte von Silomais: Gleichmässigere Kolbenbildung

Bei guter Wasserversorgung vollzogen sich die Entwicklung der Narbenfäden und die Pollenschüttung gleichmäßiger als in den trockeneren Vorjahren. Das ist wichtig für eine gute Besetzung der Kolben mit Körnern und letztlich einen hohen Kolben- und damit auch Stärkeertrag. Voraussetzung dafür aber ist genügend Feuchtigkeit, denn der Wasserverbrauch üppiger Maisbestände liegt in der Zeit der Kolbenausbildung zwischen 4 und >5 mm am Tag.

Voraussichtliche Termine für das Erreichen einer Wärmesumme von 600 °C

(Schätzung vom 17.8.2020)

| Ort | Landkreis | Blühtermine (BBCH 65) | |||

| 20. Juli | 25. Juli | 31. Juli | 5. August | ||

| Paulinenaue1) | Havelland | 3.9. | 9. 9. | 17. 9. | 25. 9. |

| Thyrow2) | Teltow-Fläming | 1.9. | 7. 9. | 15. 9. | 23. 9. |

| Dedelow1) | Uckermark | 8.9. | 14. 9. | 24. 9. | 4. 10. |

| 1) ZALF e. V., 2) Humboldt-Universität |

Basierend auf Erhebungen in Landwirtschaftsbetrieben unterschiedlicher Regionen wird für die Ernteterminschätzung, die sich nach dem Termin der Vollblüte (BBCH 65) richtet, für das Land Brandenburg in diesem Jahr eine Zeitspanne vom 20. Juli bis 5. August in Betracht gezogen. Mit dem Erreichen einer Wärmesumme von 600°C ab BBCH 65 wird im Kolben ein TM-Gehalt von 50 % überschritten und das Entwicklungsstadium BBCH 85 „Teigreife“ (also Siloreife) erreicht. Die Schätzung des Erntetermins beruht auf dem Temperaturmittel der letzten 10 Jahre und beinhaltet die Wärmeperioden der letzten Zeit. Danach wird nur bei früher Blüte und in günstigen Lagen die genannte Wärmesumme von 600°C in der 1. Septemberdekade erreicht.

Die für manchen Maisschlag lebenserhaltenden Niederschläge der letzten Tage sind örtlich und mengenmäßig sehr unterschiedlich aufgetreten. Daher muss die Reifeentwicklung schlagspezifisch, ja auf manchen großen Schlägen sogar teilschlagspezifisch beobachtet werden. Auf einigen Flächen können durchaus bereits irreversible Vertrocknungserscheinungen eingetreten sein, die die normale Maisabreife bis zu den in der Tabelle dargestellten Terminen nicht mehr zulassen und wo dann eine vorzeitige Ernte angeraten ist.

Schätzwerte für TM-Gehalt im Kolben

(Schätzung für 17.8.2020)

| Ort | Landkreis | Blühtermine (BBCH 65) | |||

| 20. Juli | 25. Juli | 31. Juli | 5. August | ||

| Paulinenaue1) | Havelland | 37,6 % | 31,4 % | 22,7 % | 15,3 % |

| Thyrow2) | Teltow-Fläming | 39,0 % | 33,2 % | 24,5 % | 16,0 % |

| Dedelow1) | Uckermark | 34,6 % | 28,9 % | 20,6 % | 13,3 % |

| 1) ZALF e. V., 2) Humboldt-Universität |

Dr. Rudolf Schuppenies und Dr. Jürgen Pickert forschen im Paulinenauer Arbeitskreis e.V. sowie am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. Müncheberg (am Letzteren nur Dr. Pickert).

Grüne Woche findet 2021 ohne Publikum stattDie Internationale Grüne Woche 2021 wird als reiner Branchentreff stattfinden. Wie der Veranstalter mitteilt, werde auf die Publikumsveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet. Ein Hygienekonzept soll vor Covid-19 schützen.

Die Internationale Grüne Woche wird im Januar 2021 als reine B2B-Veranstaltung in Form eines Branchentreffs stattfinden. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. „Angesichts der aktuellen Situation werden wir das Konzept für die Internationale Grüne Woche im kommenden Jahr anpassen und uns auf das Angebot für das Fachpublikum konzentrieren“, sagt Lars Jaeger, Chef der Grünen Woche.

Grüne Woche Seit 1926 wichtiger Treffpunkt der BRanche

Seit 1926 ist die Internationale Grüne Woche ein fester Bestandteil in den Kalendern der Branche. Und gerade in Zeiten wie diesen sei der Wunsch nach Austausch größer denn je, so Lars Jaeger. „Als systemrelevante Branche steht die Land- und Ernährungswirtschaft vor neuen Herausforderungen. Hier gilt es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten. Mit der Internationalen Grünen Woche 2021 wollen wir dafür die entsprechende agrar-politische Dialogplattform bieten.“

Die Internationale Grüne Woche hat seit jeher einen hohen Stellenwert als Branchentreff, der hochkarätige Akteure aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft zusammenbringt – sei es im Rahmen der zahlreichen Symposien, Fachseminare, Kongresse und Diskussionsforen oder beim Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), bei dem sich vor allem internationale Minister, Institutionen und NGO zu den drängenden Fragen der Welternährung austauschen.

Hygienekonzept nur mit BRanchentreff umsetzbar

Geplant ist 2021 ein reiner Branchentreff, die Publikumsveranstaltung wird hingegen nicht stattfinden. „Für unsere Besucherinnen und Besucher hat die Internationale Grüne Woche einen besonderen Erlebnischarakter: Ob Spezialitäten aus aller Welt probieren oder Innovationen aus der modernen Landwirtschaft hautnah erleben – all dies können wir angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Sicherheitsauflagen nicht in gewohnter Weise anbieten“, so Lars Jaeger.

Das Konzept und die konkreten Themen für die 86. Ausgabe der Internationalen Grünen Woche werden zurzeit zusammen mit den ideellen Partnern, dem Deutschen Bauernverband (DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), sowie dem Bundeslandwirtschaftsministerium erarbeitet. Darüber hinaus erstellt die Messe Berlin ein auf die dynamische Lage angepasstes Hygiene- und Sicherheitskonzept, das mit den zuständigen Gesundheitsbehörden abgestimmt wird.

2022 soll die Internationale Grüne Woche vom 21. – 30. Januar stattfinden.

LBV: Ernte in Brandenburg leicht über DurchschnittDie Ernteerträge der vergangenen zwei Jahre haben die Existenzen vieler Landwirte bedroht. 2020 fahren die Brandenburger Landwirte eine leicht überdurchschnittliche Ernte ein. Doch auch der Durchschnittswert besitzt „Ausreißer“ – nach unten und oben.

Die Ernte 2020 bringt den Brandenburger Landwirten regional sehr unterschiedliche Erträge. Jeder höhere Bodenpunkt und jeder gefallene Liter Regen führte zu besseren Druschergebnissen aber auch zu starken Differenzierungen. Der Regen fiel oft selbst innerhalb einer Gemeinde sehr unterschiedlich. Die nördlichen Landkreise ernteten im Durchschnitt deutlich besser als die Regionen im Süden.

Stark prägend für die Ernte 2020 waren wiederholt fehlende Niederschläge zwischen März und Mai, die zu der für Brandenburg problematischen Vorsommertrockenheit führten. Darüber hinaus waren regional sehr unterschiedliche Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Im Juni lagen diese immerhin zwischen 7 und 100 Litern.

Ernte in Brandenburg: 11 % Mehr Ertrag beim getreide

Insgesamt wurde in diesem Jahr auf einer Fläche von 483.906 ha Getreide angebaut (443.197 konventionell und 40.709 ökologisch). Auf Winterraps entfielen 77.707 ha. Im konventionellen Segment ernteten die Brandenburger Landwirte insgesamt 2,5 Mio. dt Getreide. Der Ertrag pro Hektar stieg damit um 11,2 % gegenüber dem fünfjährigen Mittel, inklusive zweier Dürrejahre. Im ökologischen Segment wurden in diesem Jahr 76.117 dt Getreide eingefahren. Damit stieg der Hektarertrag durchschnittlich um 2,9 % gegenüber dem fünfjährigen Mittel. Auf den konventionell produzierten Raps entfielen 242.873 dt. Damit stieg der Hektarertrag um 17,5 % im Vergleich zum fünfjährigen Mittel.

Die Anpassung der Landnutzung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen hat bei den Landwirten hohe Priorität. Benötigt werden nach wie vor mehr widerstandsfähigere Sorten, unter anderem durch neue Züchtungsmethoden. In Zukunft werden die Brandenburger Bauern noch mehr auf eine wassersparende und schonende Bodenbearbeitung setzen, die ausgerichtet ist auf eine Verbesserung der Humusbilanz und der Wasserhaltefähigkeit der Böden.

Geht es Weiter ohne Beregnung in Brandenburg?

Wenn auf den sandigen Brandenburger Böden weiterhin hochwertige Kulturen, insbesondere auch Obst und Gemüse angebaut werden sollen, wird es in Zukunft zudem nicht ohne Beregnung gehen. Die Genehmigungspraxis ist derzeit jedoch mehr als schwierig. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Tatsache ist auch, dass in Brandenburg in den vergangenen Jahren auf ein Wassermanagement unserer Gewässer im Sinne einer zweiseitigen Wasserregulierung mit Rückhalt und Entwässerung verzichtet wurde. Das rächt sich nun. Hier bedarf es politischer Signale zur Veränderung.

LBV-Präsident und Biolandwirt Henrik Wendorff warnt indes vor der Illusion, den gegenwärtigen Herausforderungen in erster Linie allein durch den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft begegnen zu können. „Das Angebot an ökozertifizierten Getreide vor allem beim Brotroggen ist schon jetzt größer als die Nachfrage. Das führt dazu, dass viele Biolandwirte ihr Getreide zu konventionellen Preisen verkaufen mussten, bei jedoch deutlich höheren Produktionskosten.“, so Wendorff. Die Fläche des Ökolandbau darf deshalb nur mit entsprechender Nachfrage wachsen. Das ist ein Gebot ökonomischer Nachhaltigkeit.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Ein sinnvoller Schritt zu mehr Nachhaltigkeit wäre der Ausbau der Versorgung mit regionalen Erzeugnissen. „Wir wollen deshalb unseren Fokus ganz klar auf die Versorgung der Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin richten. Damit hätten wir die Chance, unsere Land- und Ernährungswirtschaft noch ressourcenschonender zu entwickeln, weil zum Beispiel lange Transportwege entfallen.“, erklärt LBV-Präsident Henrik Wendorff. Der LBV Brandenburg fordert deshalb die Landesregierungen in Brandenburg und Berlin auf, geeignete Rahmenbedingungen für die regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte für die Hauptstadtregion Brandenburg-Berlin zu schaffen.

Letzteres verlangt eine gemeinsame Ansiedlungsstrategie der Länder für verarbeitende Unternehmen. „Dazu gehören nicht zuletzt Verarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie Schlachthöfe mit geeigneten Kapazitäten. Außerdem müssen wir auch darüber sprechen, die geringen Tierzahlen in Brandenburg endlich zu erhöhen.

Agrarminister Vogel: Erträge Kein Grund zur Entwarnung

Auch Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel fand klare Worte zur Ernte 2020: „Nach den beiden Vorjahren mit langen Trockenperioden und entsprechend niedrigen Erträgen können die Landwirtinnen und Landwirte in diesem Jahr zumindest auf durchschnittliche Erträge blicken. Wiederholte regionale Niederschläge sorgten nach zwei Extremjahren für eine durchschnittliche Getreide- und Rapsernte. Ein Grund zur Entwarnung ist das allerdings nicht. Daher unterstützen wir die Landwirtinnen und Landwirte in Brandenburg bei den Anpassungen an den Klimawandel, bei der Ökologisierung der Landwirtschaft wie auch bei der Umstellung auf Ökolandbau.“

DBV: Ernte wohl 5 % unter DurchschnittIn seiner Erntebilanz geht der Deutsche Bauernverband (DBV) von einer erneut unterdurchschnittlichen Ernte aus. Zwei Millionen Tonnen weniger Getreide kamen vom Halm, als in den Jahren zuvor. Der Raps konnte aber aufholen.

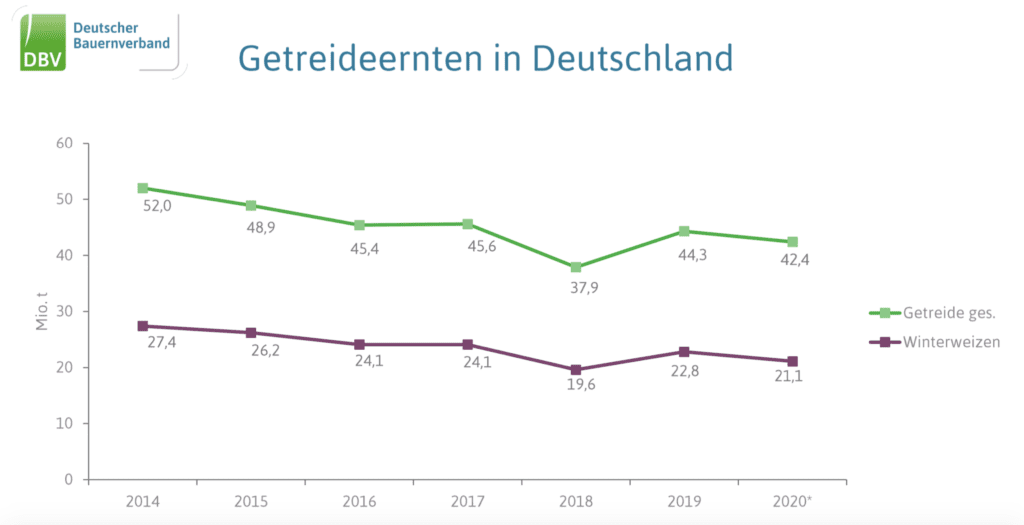

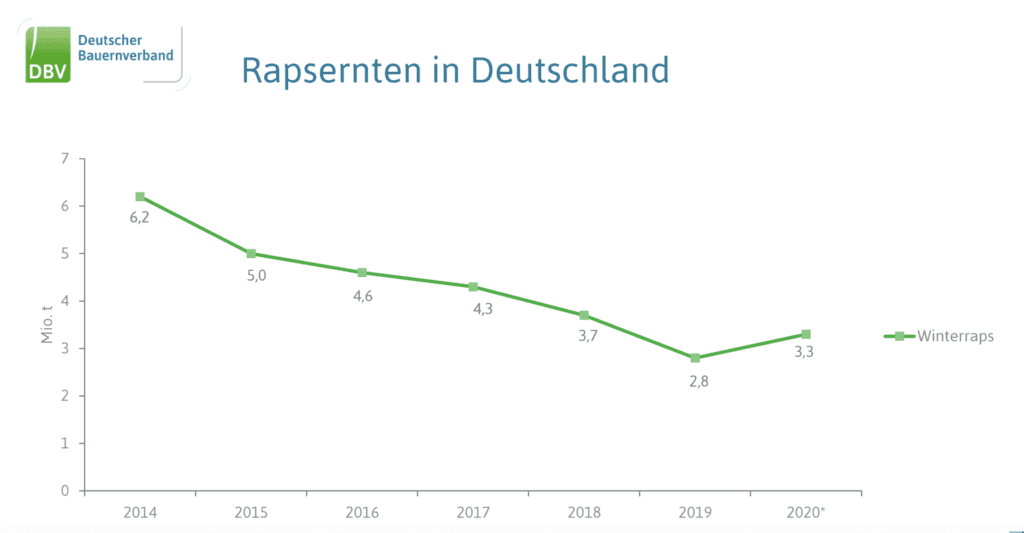

Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet in diesem Jahr mit einer Getreideernte von 42,4 Mio. Tonnen. Damit bleibt die Getreideernte rund 2 Mio. Tonnen bzw. knapp 5 % unter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 in Höhe von 44,4 Mio. Tonnen zurück. Die Winterrapsernte beziffert der DBV auf 3,3 Mio. Tonnen. Dies geht aus der abschließenden Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes hervor, welche auf Daten aus den Landesbauernverbänden basiert.

„Die Erträge fallen je nach Niederschlagsverteilung und Bodengüte selbst kleinräumig sehr unterschiedlich aus. Je nach Region müssen die Betriebe aufgrund von massiver Trockenheit, Nachtfrösten im Mai oder massenhaftem Auftreten von Mäusen erneut deutliche Ernteeinbußen verkraften. Auch die tierhaltenden Betriebe leiden wegen der Trockenheit wieder einmal an einem zu geringen Grundfutteraufkommen“, erläutert Präsident Rukwied.

„Die diesjährige Getreideernte fällt insgesamt zum wiederholten Male unterdurchschnittlich aus, mit extremen regionalen Unterschieden. Das Jahr 2020 war vielerorts das dritte, durch Wetterextreme geprägte Jahr, was einige Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Wir brauchen deshalb dringend eine Stärkung der einzelbetrieblichen Risikovorsorge durch staatlich unterstützte Mehrgefahrenversicherungen und die Einführung einer steuerlichen Gewinnrücklage“, fordert der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied.

So hat die Hitze und Trockenheit im August zwar einen zügigen Fortgang der Getreide- und Rapsernte ermöglicht, die im Herbst zu erntenden Kulturen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben, die sich noch in der Ertragsbildung befinden, leiden dagegen zunehmend unter dem Wassermangel. „Auch für die bevorstehende Rapsaussaat werden dringend Niederschläge benötigt, damit die Saat überhaupt keimen kann.“

Der Durchschnittsertrag über alle Getreidearten entspricht mit 7 t/ha dem Mittel der Jahre 2015 bis 2019. Allerdings fällt die Getreideanbaufläche mit knapp 6,1 Mio. Hektar knapp 240.000 Hektar bzw. 4 % kleiner aus als im langjährigen Durchschnitt.

DBV-Erntebilanz Winterweizen

Winterweizen ist die bedeutendste Getreideart im deutschen Ackerbau. Allerdings fällt der Rückgang der Anbaufläche zur diesjährigen Ernte besonders drastisch aus. Nach der vorläufigen Bodennutzungshaupterhebung des Statistischen Bundesamtes wurde Winterweizen zur Ernte 2020 auf einer Fläche von weniger als 2,8 Mio. Hektar angebaut. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von fast 300.000 Hektar. Im Bundesdurchschnitt wurde ein Ertrag von 7,6 Tonnen pro Hektar erzielt, womit der Vorjahresertrag in Höhe von 7,5 t/ha um 2,5 % übertroffen wird. Auf Basis der aktualisierten Anbaufläche ergibt sich eine Erntemenge von 21,1 Mio. Tonnen (Vorjahr: 22,8 Mio. Tonnen).

DBV-Erntebilanz Wintergerste

Der Anbau von Wintergerste erfolgte auf einer Fläche von 1,3 Mio. Hektar. Damit fällt die Anbaufläche ebenfalls kleiner aus als im Vorjahr (knapp 1,4 Mio. Hektar). Der Ertrag liegt im Bundesdurchschnitt bei 6,7 t/ha (Vorjahr: 7,2 t/ha), woran sich deutlich zeigt, dass die Ertragsbildung der Wintergerste durch die Trockenheit im März und April sowie durch die Nachtfröste im Mai, welche regional sogar zu Totalausfällen bei der Wintergerste und daher zur vorzeitigen Ernte als Ganzpflanzensilage führten, beeinträchtigt wurde. Da das Statistische Bundesamt auch bei der Wintergerste von einer nochmals geringeren Anbaufläche ausgeht, beträgt die Erntemenge 8,8 Mio. Tonnen (Vorjahr: 9,8 Mio. Tonnen).

DBV-Erntebilanz Winterroggen

Die Anbaufläche von Winterroggen fällt mit 634.000 Hektar erneut überdurchschnittlich aus (2015 bis 2019: 577.000 Hektar). Allerdings ist davon auszugehen, dass die Roggenfläche nicht vollständig zur Körnergewinnung genutzt wurde, sondern aufgrund der absehbaren Futterknappheit vorab als Ganzpflanzensilage gehäckselt wurde. Folglich ist die Erntemenge von 3,5 Mio. Tonnen Winterroggen eher eine rechnerische Größe als eine dem Markt zur Verfügung stehende Erntemenge. Die Roggenerträge liegen mit 5,5 t/ha sieben Prozent oberhalb des mehrjährigen Durchschnitts von 5,1 t/ha.

DBV-Erntebilanz Sommergerste

Sommergerste wurde auf einer Fläche von 367.000 Hektar angebaut, d. h. der Anbau wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Hektar ausgedehnt. Die Erträge erreichen im Bundesmittel wie in der letztjährigen Ernte 5,1 t/ha. Folglich liegt die Erntemenge bei 1,9 Mio. Tonnen (Vorjahr: 1,8 Millionen Tonnen). Da Sommergerste bei Erreichen der geforderten Qualitätsparameter wie Proteingehalt und Vollgerstenanteil als Braugerste Verwendung findet, zeigen sich an den Erzeugerpreisen für Braugerste die Folgen der Corona-Pandemie. Die vorrübergehende Schließung der Gastronomie und die Absage von Großveranstaltungen haben den Bierabsatz verringert und somit auch die Nachfrage nach Braugerste. Daher liegen die Erzeugerpreise für Braugerste mit aktuell 163 Euro/t rund 20 Euro/t unterhalb des Vorjahrespreises.

DBV-Erntebilanz Winterraps

Die wichtigste Ölpflanze im deutschen Anbau ist Winterraps. Zur Ernte 2020 wurde Raps auf einer Fläche von 954.000 Hektar angebaut. Gegenüber der Vorjahresfläche von 853.000 Hektar entspricht dies einer Flächenausweitung von 12 %. Das Fünf-Jahresmittel von 1,2 Millionen Hektar wird jedoch deutlich verfehlt. Die Rapserträge liegen mit 3,5 t/ha leicht über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 in Höhe von 3,4 t/ha. Allerdings erhöhen fehlende Bekämpfungsmöglichkeiten wichtiger Rapsschädlinge das Ertragsrisiko und haben den gleitenden mehrjährigen Durchschnittertrag kontinuierlich sinken lassen. Die Rapsernte fällt mit 3,3 Mio. Tonnen zwar deutlich besser aus als im Vorjahr (2,8 Mio. Tonnen), bleibt aber wegen der verhältnismäßig geringen Anbaufläche 20 % hinter dem mehrjährigen Durchschnitt von 4,1 Mio. Tonnen zurück.

Durch die geringen Erntemengen in Verbindung mit wenig zufriedenstellenden Preisen sind viele landwirtschaftliche Betriebe in einer wirtschaftlich angespannten Situation. Mit dem steigenden Angebot aus der Ernte sind die Erzeugerpreise für Brotweizen im Bundesdurchschnitt auf 162 Euro/Tonne (Juni 2020: 173 Euro/Tonne) zurückgegangen. Auch wenn die EU-27 mit 282 Mio. Tonnen (2019: 294 Mio. Tonnen) deutlich weniger Getreide und vor allem deutlich weniger Weichweizen (2020: 117 Mio. Tonnen, 2019: 131 Mio. Tonnen) einfahren wird, stehen die Erzeugerpreise durch die zu erwartende komfortable Versorgung des Weltmarktes und die starke Konkurrenz an den Exportmärkten unter Druck. Schließlich haben die Europäische Union und das Vereinigte Königreich in den ersten sechs Wochen des laufenden Wirtschaftsjahres nur 978.000 Tonnen Weichweizen exportiert. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem 2,5 Mio. Tonnen Weichweizen ausgeführt wurden, ist dies ein Rückgang um 61 %. red

Wer gehört zur Generation Z? Und was macht sie aus?Was genau die Generation Z ist, was sie besonders macht, und worin sie sich von den Generationen X und Y unterscheidet, fassen wir hier zusammen.

Soziologen kategorisieren die Generationen einer Gesellschaft in aller Regel anhand von Geburtsjahrgängen. Üblicherweise unterscheiden sie:

- Babyboomer (geboren ab 1950),

- Generation X (ab 1965),

- Generation Y (ab 1980) und

- Generation Z (ab 1990).

Y und Z vermischen sich zwar, und – wie überall – gibt es „solche und solche“, jedoch haben sich in Studien für die heutigen „Twens“, also die jungen Leute ab 20, relativ eindeutige eigenständige Z-Merkmale herauskristallisiert. Wir fanden dazu diese aus Sicht von Betriebswirtschaft und Personalmanagement recht zugespitzte Einschätzung*:

Die Generation Z in 5 Punkten:

- Die Generation Z besteht auf einer klaren Trennung zwischen beruflicher und privater Sphäre. Sie verlangt nach klaren Regeln zur Arbeitsgestaltung, weshalb sie Arbeitgeber vom Typ „öffentlicher Dienst“ bevorzugt.

- Sie schafft es, „Work“ und „Life“, also Arbeit und Freizeit, tatsächlich in Balance zu halten, während die Generation Y noch im Hamsterrad läuft und von Burn-out geprägt ist. Sie ist mit „ihrer“ Welt im Reinen. Aktuelle Diskussionen um verstärkte Demokratisierung und Partizipation verpuffen bei der Generation Z. Sie möchte zwar gefragt werden und mitentscheiden, aber keine Mitverantwortung übernehmen.

- Sie fühlt sich kaum an Unternehmen gebunden. Loyalität und Fairness dem Arbeitgeber gegenüber sind keine Attribute dieser Generation.

- Sie überschätzt ihre eigene Qualifikation, besteht aber dennoch auf positivem Feedback aus ihrem Umfeld.

- Die Generation Z lernt aus den Medien, dass sie „den demografischen Vorteil“ auf ihrer Seite hat. Daraus folgert sie, dass Arbeitgeber sich auf ihre Wünsche einzustellen haben. Unternehmen sind bereits jetzt irritiert über die Anspruchshaltung der Generation Z.

*zitiert nach Prof. Dr. Christian Scholz, Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation, Personal- und Informationsmanagementan der Universität des Saarlandes (gefunden in: Die Generation von morgen. Heft 27 der Reihe „Diskussion“, Roman-Herzog-Institut, München, 2016)

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!