Warum eine Finanzwirtschaftlerin nicht nur Zahlen im Blick hat und eine junge Tierärztin ihren Traumberuf gegen eine ebenso erfüllende Aufgabe tauschte. In der Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen eG, brandenburgische Ostprignitz, verantworten Mutter und Tochter wichtige Betriebszweige: Controlling und Direktvermarktung. Wir sprachen mit Kerstin Leppin und Dr. Katja Leppin.

Rüdiger Leppin, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft, Ehemann respektive Vater unserer Gesprächspartnerinnen, hält sich im Hintergrund, doch – sicher ist sicher – die Verbindungstür zu seinem Büro bleibt offen. Aber wir wollen unter uns sein, nur heute, männliches Korrektiv – bitte draußen bleiben! Erst als er uns lachen hört, und dann immer wieder, ist er entspannt. Beschützerinstinkt abschalten, Tür schließen!

Bauernzeitung: Klavier, Keyboard, was ich im Vorbeigehen gesehen habe, ist ziemlich ungewöhnlich für die Büroausstattung einer Agrargenossenschaft. Ein Fall von Hausmusik? Fehlt nur noch eine Trompete. Dann könnte man vermuten, hier wird diesem und jenem mal der Marsch geblasen.

Kerstin Leppin: Unsere 16 Mitarbeiter sind auch ohne solche „Ermunterung“ motiviert. Nein, unsere Familie ist sehr musikalisch, nicht nur Katja, sondern auch meine zweite Tochter und ich spielen mindestens ein Instrument, übrigens auch Trompete. Mein Mann imitiert lieber Udo Lindenberg.

Dritter Versuch: Üben Sie etwa ein Ständchen zum Frauentag?

Kerstin Leppin: Wir proben für eine große Familienfeier. Nach Feierabend.

Apropos Frauentag. Kann Ihre Generation, Katja, also die der Um-die-30-Jährigen noch etwas damit anfangen?

Katja Leppin: Im vorigen Jahr hat meine Mutter am 8. März eine Feier für alle Frauen aus unserem Dorf arrangiert. Die Jüngeren waren im Vorfeld nicht begeistert, meinten, och, ist doch Nostalgie! Mehr Wertschätzung und Unterstützung der Frauen im Alltag, das wäre nötig – Punkt. Gerade die haben dann besonders interessiert zugehört, als die Sprache auf die Anfänge der Frauenbewegung kam und was wir den Aktivistinnen zu verdanken haben.

Kerstin Leppin: Eine Kanzlerin, ein bisschen Frauenförderung, das reicht nicht.

Frauen bleiben monatelang im Weltall, retten als Kapitänin Flüchtlinge, stellen sich an die Spitze der Klimabewegung. Brechen wir das mal runter auf die Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen. Wie wurden aus Ihnen Frauen in Schlüsselpositionen?

Kerstin Leppin: Wir haben uns als Agrargenossenschaft 1990 aus der ehemaligen LPG heraus gegründet, einer Vorzeige-LPG übrigens. Heute bewirtschaften wir 900 ha Ackerland, betreiben eine Biogasanlage mit 390 KW und konventionelle Schweinehaltung mit 2.800 Tieren, sind QS- und Tierwohl-zertifiziert. Mein Mann Rüdiger leitet die Pflanzenproduktion und die gesamte Agrargenossenschaft. Ich bin für die Buchhaltung zuständig.

Katja und Kerstin Leppin grüßen alle Landfrauen zum Frauentag

Einblick, Durchblick, Zahlen. Ihre Leidenschaft?

Kerstin Leppin: Mein Vater wollte mich von allem fernhalten, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Plackerei, meinte er! Er wusste, wovon er sprach. Mit Katja agiert die achte Generation unserer Familie hier in Görike. Irgendwann habe ich nachgegeben, Finanzwirtschaft studiert und in der Buchhaltung der LPG angefangen. Sitzende Tätigkeit – war anfangs nicht leicht auszuhalten bei meinem Bewegungsdrang!

Wie haben Sie den Mangel kompensiert?

Kerstin Leppin: Früher mit Fußballspielen. Aber ich bin ins Metier reingewachsen. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das alles aufschreiben, vielleicht auch unter dem Frauen-Aspekt. Wir haben als Familie schon zu LPG-Zeiten immer geschlachtet und geräuchert. Später haben wir drei, vier Rinder gehalten, die sollten die Wiese um die Ecke pflegen und wurden zu Weihnachten zu Fleisch- und Wurstpaketen für die Belegschaft. Daran anknüpfend entstand die Idee, in die regionale Eigenvermarktung einzusteigen. Mit unserem kleinen Tierbestand war das aber unprofessionell. Dann kam Katja und sagte, das geht besser! Wir stellen auf innovative, ökologische Landwirtschaft mit Tradition um, betreiben Mutterkuhhaltung.

Katja Leppin: Das war vor zwei Jahren. Die Direktvermarktung ist heute das vierte Standbein der Genossenschaft. Wir haben unseren Tierbestand mit alten Landrassen aufgestockt, halten derzeit 40 Angus-Rinder und 20 Duroc-Schweine sowie Kamerunschafe. Den gesamten Bestand betreue ich eigenverantwortlich. Alle Tierarten werden artgemäß, stressfrei, im eigenen Verband gehalten, wachsen ohne präventive Antibiotikagaben und ohne Leistungsförderer auf. Nach dem Schlachten durch einen Fleischer der Region vermarkten wir die Produkte unter unserem Label „Landgeschmack“. Das habe ich schützen lassen. Wir achten, darauf, dass das ganze Tier verarbeitet wird.

From nose to tail, von der Nase bis zum Schwanz also.

Katja Leppin: Es kann nicht angehen, dass Tiere nur eines Filets wegen ihr Leben lassen. Alles hat seinen Wert und kann zu wunderbaren Gerichten zubereitet werden. Man muss nur wissen, wie. Wir haben einen Online-Shop aufgebaut und einen kleinen Hofladen in der ehemaligen Schlachteküche. Wir halten ja drei Tierarten und innerhalb derer jeweils drei Gewichts- und Altersgruppen. Das ermöglicht saisonalen Absatz. Dazu haben wir ein Netzwerk an Kunden geknüpft, vor allem in der Gastronomie der Region und Berlin. Bei jedem Kundenkontakt versuche ich, unsere Art der Tierhaltung zu vermitteln, Details zu Fütterung und Schlachtung, dass das Rindfleisch drei Wochen am Knochen reift, wir kein Pökelsalz verwenden, weil es im Verdacht steht, einige Krebsarten zu begünstigen. Das alles ist noch ausbaufähig.

Zum Beispiel?

Katja Leppin: Die Angus-Herde ist noch im Aufbau, letztens war ein Zuchtbulle da. Ein Antrag auf Weideschlachtung läuft, wir werden hoffentlich bald die ersten in der Prignitz sein, die sie praktizieren. Die Methode erlaubt stressärmeres Töten, das wirkt sich positiv auf die Fleischqualität aus. Der Auslauf für die Schweine soll weiter vergrößert und das Umfeld um den Hofladen attraktiver gestaltet werden. Die nächste Etappe feiern wir im Herbst mit einem Bau-Hof-Fest.

Um all das auf die Beine zu stellen, gaben Sie die Tiermedizin auf. Doch kein Traumberuf?

Katja Leppin: Im Moment fühlt sich, was ich mache, hundertprozentig richtig an. Ob das in fünf, sechs Jahren noch so ist, wird sich zeigen. Ich hatte den Antrieb, fast alle Facetten der Tiermedizin kennenzulernen, habe zusätzliche Praktika gemacht, in einer Kleintierpraxis, mit Großtieren, in der Rostocker Tierklinik gearbeitet, promoviert.

Mit welcher Erkenntnis?

Katja Leppin: Dass der alleinige Praxisalltag und wissenschaftliche Forschung nicht auf mich passen. Ich bin eine Natur-Tante!

Großtiere wären eine Option. Sie sind ja nahe dran.

Katja Leppin: Für mich persönlich und in meinen Augen ist das eine sehr schwere Arbeit für Frauen. Nicht für alle. Vor diesen Kolleginnen habe ich großen Respekt.

Wir meinen immer, wir müssten alles können. Das wird uns von der Männergesellschaft eingeredet.

Katja Leppin: Die Männer haben damit nichts zu tun. Zumindest in unserem Betrieb arbeiten Männer und Frauen Hand in Hand. Es ist einfach wichtig, über eine gesunde Selbsteinschätzung zu verfügen. Wer sich überhebt, scheitert oft. Als ich anfing, die Direktvermarktung aufzubauen, habe ich parallel in einer Kleintierpraxis gearbeitet, das ging nicht lange gut. Jeder sollte das Instrument spielen, das er am besten beherrscht.

Was reizt Sie an Ihrer Aufgabe?

Katja Leppin: Ich kann mich frei entfalten, Ideen einfließen lassen aus allem, was ich mal gelernt, studiert und ausprobiert habe. Vom Kastrieren der Bullenkälber bis hin zur Produktgestaltung, mein Wirkungsfeld ist sehr breit.

Zu Ihren Kunden gehören derzeit unter anderem angesagte Restaurants der Berliner Spitzen-Gastronomie. Wie kriegt man da einen Fuß in die Tür?

Katja Leppin: Ich versuche, viel Aufklärung zu schaffen und die Eckpfeiler unseres Konzeptes hervorzuheben, eben das, was unsere Produkte ausmacht, wofür wir voller Überzeugung stehen. Dann zählen sehr schnell Qualität, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Termintreue.

Nur noch dies. Zwei Frauen in Schlüsselpositionen eines Betriebes, dazu Mutter und Tochter, geht das gut?

Katja Leppin: Wir haben ein geordnetes Regime, jeder hat seinen Part, wir stimmen uns ab, quatschen offen über alles, aber reden uns nicht rein. Manchmal sehen wir uns den ganzen Tag über nicht. Gleichzeitig ist unser Familiensinn stark ausgeprägt. Meine Mutter ist für mich ein wichtiger Impulsgeber, mein Vater steigt sofort ein, wenn ich eine Idee äußere: Um sie dann gemeinsam auf ihre Realitätstauglichkeit zu checken. Wenn ich morgens aufwache, denke ich immer: Womit kann ich heute die Welt ein bisschen besser machen, sei es im Kleinen? Die Zufahrtsstraße zum Dorf müsste dringend erneuert werden. Da bleibe ich dran. Lasse mich sowieso nie abwimmeln oder mit fadenscheinigen Argumenten abspeisen. Ein Leben reicht nicht, um alles zu realisieren, was mir vorschwebt.

Klingt groß …

Kerstin Leppin: Wir wollen den Standort Görike und das Dorf erhalten, mit unseren Mitteln. Vor 13 Jahren habe ich einen Chor gegründet. Okay, auch weil mir etwas langweilig war, als die Kinder aus dem Haus waren. Der hat jetzt 35 Mitglieder. Über 15 Prozent der Einwohner Görikes! Es gibt Tanzabende, Vereine, die keinen Winterschlaf kennen … Schaun Sie mal, da drüben steht ein Gehöft leer, man könnte ein Mehrgenerationenhaus draus machen oder etwas anderes in der Art, das Alt und Jung zusammenführt. Ringsherum sterben Dörfer. Seinerzeit hat die LPG den jungen Leuten finanzielle Unterstützung beim Hausbau gewährt, Straßen gebaut, sogar ein kleines Schwimmbad. Das ist jetzt völlig marode. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will die DDR nicht zurückhaben, aber politisch passiert mir zu wenig, damit die Leute nicht abwandern. Entschuldigung, aber jetzt müssen wir doch noch eine Runde proben für unsere Feier! Sonst gehts schief!

Stimmt, harmonisches Zusammenspiel klappt nicht ohne Übung. Nirgends übrigens.

Das Gespräch führte Jutta Heise

Als Landwirt für die Zukunft aufstellen

Auf der Mitmachtagung Bio2030 in Nauen bei Berlin war für jeden gestandenen und zukünftigen Ökolandwirt etwas dabei. Im Fokus standen Ackerbau und Vermarktung – und eine besonders lukrative Nischenkultur.

Von David Benzin und Klaus Meyer

Vertikale Bodenbearbeitung, Minimal-Bodeneingriff, weite Fruchtfolgen oder intensiver Zwischenfruchtanbau? Wie Ackerbauern erfolgreich und nachhaltig in die Zukunft steuern können, war das Thema auf der Bio-Mitmachtagung am 26. Februar. Reichlich Praxiswissen, viele Fragen und der Mut, etwas auf dem eigenen Betrieb zu verändern – die 120 Teilnehmer haben all das nach Groß Behnitz bei Nauen in Brandenburg mitgebracht. Treffpunkt war der alte Rinderstall auf dem Landgut Stober – ehemals im Besitz der Berliner Industriellenfamilie Borsig.

Die Organisatoren Conrad Thimm und Bioberater Gustav Alvermann hatten sich ein straffes Programm überlegt. Dann ging es Schlag-auf-Schlag. Sechs geladene Biolandwirte hatten jeweils fünf Minuten Zeit, ihre innovativen Betriebskonzepte vorzustellen. Darunter:

- Jörg Juister vom Gut Wilmersdorf (Brandenburg),

- Peter Stuckert, ehemals vom Gut Klepelshagen (Mecklenburg-Vorpommern),

- Hubertus von Rundstedt vom Rittergut Schönfeld (Sachsen-Anhalt),

- Christian Eiblmaier von der Öko-Agrargesellschaft Wesenberg (Mecklenburg-Vorpommern),

- Dr. Wilhelm Schäkel und sein Betrieb, die Bio Ranch Zempow, aus Brandenburg und

- Jens Petermann von der Produktivgesellschaft Dannenberg/Mark in Brandenburg.

Anhand der Kurzporträts der Betriebe wurden Arbeitskreise gebildet. Hier sollte es dann wirklich zur Sache gehen – und Probleme offen diskutiert werden.

Wie Bodenaufbau im Zuge von Klimaveränderungen realisiert werden kann und wo sich Bodenbearbeitung, Fruchtfolge und Düngung ergänzen, war Thema der Stunde im Arbeitskreis von Jens Petermann aus Dannenberg/Mark. 15 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik haben sich in dieser Runde gegenübergesessen. Jeder mit Herausforderungen, die auf dem Betrieb zu bewältigen sind.

Landwirt Jens Petermann war bereits Mitte der 2000er-Jahre Teil der „Freunde der Direktsaat“. Dieses Anbauverfahren schien damals die Lösung vieler ackerbaulicher Probleme zu sein, berichtete er. Doch dabei gibt es ein Problem: Einen schlechten Bodenzustand bekommt man nur durch die Direktsaat auch nicht wieder auf Vordermann. Und vor allem sandige und sehr dicht gelagerte Böden sind hierfür ungeeignet.

In der Diskussion kristallisierten sich drei Kernpunkte deutlich heraus: Die Bodenaktivität muss gefördert und aufgebaut werden. Dafür sind Mut und die Bereitschaft für Veränderungen nötig. Zur Realisierung der Kernpunkte sind fachliche Kompetenz (z. B. bei der Düngeverordnung) bei Entscheidungsträgern nötig.

Chancen für Regio-Bio

Am Nachmittag machte die Mitmachtagung ihrem Namen alle Ehre. Veranstalter und Moderator Conrad Thimm präsentierte zu Thesen wie „Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist die große Chance für Bio und Regionales im Nordosten …“ vier verschiedene Meinungen von:

- a) „Mir doch egal“, über

- b) „Ja, es ist die Chance“, und

- c) „Nur für wenige Lieferanten, das meiste wird national/international gehandelt“, bis zu

- d) „Niemand will‘s bezahlen: Bio und Regionales bleiben eine kleine Nische“.

Jeder Meinung war eine Ecke des Tagungsraums zugeordnet. Dadurch, dass die Teilnehmer durch aktives Aufsuchen der entsprechenden Ecke ihre Meinung zur These kundtaten, wurden die Mehrheitsverhältnisse bildlich dargestellt. Es blieb dabei keine Ecke leer, wobei die meisten in den Ecken b und d standen. Wortmeldungen aus den Gruppen unterstrichen deren Meinungen.

Die Aussage der These war auch Hauptthema des Nachmittags. Auf der einen Seite gibt es viele Biobetriebe und Umsteller rund um Berlin, die aber zunehmend, insbesondere aufgrund der aktuellen Preise, vom Biomarkt enttäuscht sind und auf der anderen Seite gibt es die Hauptstadtregion mit großem Absatzpotenzial für Bioprodukte. Es sollten Antworten gefunden werden auf die Frage: Wie kann dieses Potenzial gehoben werden und welche Chancen bietet der Handel? Anschließend stellten Vertreter des Handels ihre Unternehmen und das Thema, das sie in den anschließenden Arbeitskreisen mit den Teilnehmern diskutieren wollten, kurz vor.

Öllein als Cash-Crop

Im Arbeitskreis Öllein-Erzeugergemeinschaft berichtete Bioland-Berater Peter Stuckert von seinen Erfahrungen mit Öllein und anderen hochpreisigen Körnerfrüchten als praktischer Landwirt und antwortete auf Fragen zu Anbau, Ernte und Lagerung sowie Vermarktung dieser Ölfrucht. Obwohl Erträge von etwas über 1 t/ha eher die Regel als die Ausnahme sind, machen Erzeugerpreise von 1.400–2.100 €/t für saubere Ware den Anbau lukrativ. Für solche Preise muss das Erntegut „gut riechen“ und die Körner dürfen nicht angeschlagen sein. Da die Untersuchung auf Schwermetalle und Pflanzenschutzmittelrückstände sehr teuer sind, sollte die Mindestfläche 10 ha betragen. Die Ölmühlen bevorzugen zunehmend heimische Ware gegenüber osteuropäischen Herkünften. Um die Mengen für eine bessere Vermarktung zu bündeln und zum Erfahrungsaustausch wollte Stuckert mit dem Arbeitskreis die Gründung einer Erzeugergemeinschaft anstoßen.

Es wurden gleich eifrig Kontaktdaten ausgetauscht, unter anderem von Dr. Wilhelm Schäkel von der Bio Ranch Zempow, der sich ebenfalls eine Erzeugergemeinschaft für Hanf vorstellen könnte. Für ihn ist Hanf seit Jahren ein fester Bestandteil seiner Fruchtfolge. Die Vermarktung der Körner und Blätter für die Herstellung von Öl, Tee und hanfsamenhaltigen Lebensmitteln gestaltet sich vor allem aus rechtlichen Gründen nicht so einfach. Die Moderatoren der verschiedenen Arbeitskreise stellten kurz deren Ergebnisse vor. Für den Arbeitskreis Einzelhandel berichtete Marcus Wewer von der Rewe Group in Köln. Zu den sicheren Bioprodukten, die im Einzelhandel immer gehen, zählen Milch, Fleisch, Mehl, aber auch zunehmend vegane Produkte. Zum Beispiel sei Hafermilch aus Deutschland „der Renner“. Fleischersatzprodukte seien ebenfalls im Kommen. Regionale Produkte spielen seinen Angaben zufolge für Rewe eine große Rolle.

Geschichten gesucht

„Unser Unternehmen sucht Lieferanten, die Lebensmittel herstellen, die nicht jeder produziert, sozusagen besondere Produkte mit einer interessanten Geschichte drumherum“, erläuterte Brain Frank von Trans Gourmet. Dabei spiele die Größe des Lieferanten keine Rolle. Das Unternehmen beliefert Kunden aus der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung als Vollsortimenter mit etwa 35.000 Artikeln. Mit der Marke „Ursprung“ möchte Trans Gourmet das nachhaltigste Unternehmen in der Lebensmittelbranche werden. Frank legte dar, wie das Unternehmen schon mit kleineren Lieferanten zusammenarbeitet und welche Chancen sich potenziellen Lieferanten bieten. Auch das Lübchiner Strohschwein gehört zum Portfolio und eine Fischaktie ist ebenfalls im Angebot. Mit dem Erwerb der Fischaktie verpflichtet sich der Kunde, eine definierte Menge abzunehmen. Diese Art des Crowd-Farmings hat laut Frank folgende Vorteile für den Produzenten:

- bessere Planung der Produktion und des benötigten Personals,

- Abnahmegarantie,

- Trans Gourmet übernimmt die deutschlandweite Lieferung, Vermarktung und den Vertrieb,

- ebenso wird die Werbung vom Unternehmen finanziert und vorangetrieben,

- der Land- bzw. Fischwirt kann sich und das Produkt positiv in den Medien präsentieren,

dadurch wächst der Stellenwert der Ware.

Luisa von Münchhausen vom Gut Rosenkranz und Moritz Günther von der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG stellten, obwohl sie Konkurrenzunternehmen sind, gemeinsam ihre Ergebnisse vom Arbeitskreis „Konsum- und Futtergetreide, Druschfrüchte“ vor. Deren Quintessenz ist, dass es sehr wichtig ist, dass Vertriebspartner und Landwirt miteinander reden. Für eine gute Vermarktung und konstante Preise brauchen die Unternehmen hohe Qualitäten und sie müssen wissen, welche Mengen über das ganze Jahr hinweg verfügbar sind. Aus ihrer Sicht könnten die Landwirte durch eigene Lagerung und Aufbereitung mehr Wertschöpfung generieren. Es fehlen leider besonders um Berlin regionale Verarbeitungsunternehmen.

Umstellung war das Hauptthema des Arbeitskreises Milch/Milchprodukte. Laut Michael Müller von der Luisenhof Milchmanufaktur ist „Bio nicht die Allgemeinlösung“. Der Landwirt sollte vorher klären, nach welchen Verbandsrichtlinien er erzeugen und an wen er die Milch liefern will.

Landkost-Ei sucht Halter

Richard Geiselhart vom Eiererzeuger und -vermarkter Landkost-Ei in Bestensee sucht Biolandwirte, die interessiert sind an Stallprojekten im Bereich Legehennen, an Eierproduktion, an Biojunghennen-Erzeugung, Aufzucht von Biohähnen. Das sind seiner Ansicht nach die Märkte, in denen die Landwirte noch Einkommen generieren können. „Regionale Verbandsware“ ist der absolute Knaller betonte Geiselhart. Leider gibt es keine nennenswerte regionale Bioeierproduktion in Brandenburg.

Landkost-Ei bietet an, die zukünftigen Produzenten in allen Bereichen zu unterstützen: Sie bauen die erforderlichen Silos, sie helfen bei der Finanzierung, sie betreiben sogar die Ställe für den Landwirt, wenn er es allein nicht schafft. „Weil die großen Schlacht- und Verarbeitungskonzerne an den kleinen Mengen der Ökobranche im Bereich Schwein und Rindfleisch nicht interessiert sind, müssen wir an anderer Stelle schlachten und zerlegen“, ist die Aussage von Jürgen Hansen zum Thema Fleisch. Es fehlen regionale Schlachtkapazitäten, denn der Markt für Öko wächst. Auf der Tagung wurden viel Wissen und Kontakte im Bereich Bodenverbesserung und Vermarktung vermittelt. Davon hätten noch mehr Landwirte profitieren können, wären sie da gewesen.

„Der Faktor Fläche ist insgesamt entscheidend“Frank Jarmer, Vorstand des Energieanbieters JES AG, spricht im Interview mit der Bauernzeitung über die Bedeutung Agrophotovoltaik bei den erneuerbaren Energien – und erklärt, warum sein Unternehmen zunehmend außerhalb des EEG plant.

Herr Jarmer, die Energie- und Klimaziele der Bundesregierung bringen einen großen Flächenbedarf mit sich. Das trifft auch auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu. Ist das der Grund, warum die JES AG aus Rostock künftig auch verstärkt auf Agrophotovoltaik setzt?

Zunächst einmal halten wir die Photovoltaik für eine absolut zentrale Technologie, um die Energie- und Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Sie ist sauber, leise und wirtschaftlich; die Anlagen können über viele Jahre hinweg ohne Förderung betrieben werden. Deshalb setzen wir bei JES AG auf diese Technologie und haben dafür Investitionen von bis zu 250 Millionen Euro in den nächsten Jahren eingeplant. Aber klar: Der Faktor Fläche ist für die erneuerbare Energieerzeugung insgesamt entscheidend. Um nicht mit der Landwirtschaft in eine Flächenkonkurrenz zu treten, bieten sich für die Photovoltaik auch kombinierte Nutzungsarten an – da haben wir zum Beispiel gegenüber der Windkraft oder den Energiepflanzen entscheidende Vorteile. Die Agrophotovoltaik ist eine dieser kombinierten Nutzungsarten, mit denen wir uns bei der JES AG intensiv beschäftigen. Grundsätzlich gilt, dass die Erträge aus Photovoltaik und weiteren Nutzungsarten im Einklang stehen müssen, hier stehen wir alle noch am Anfang einer Entwicklung.

Können Sie das JES-Konzept näher erläutern?

Die JES AG plant den weitreichenden Aufbau eigener Freiflächen-Erzeugungskapazitäten überall in der Bundesrepublik. Ein erster Schwerpunkt liegt dabei auf Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Den so erzeugten Strom, der klimaneutral und nachhaltig ist, können wir unseren Kunden zu langfristig stabilen Preisen direkt anbieten. Das Gleiche gilt für Aufdachanlagen, die wir ebenfalls anbieten. Wir planen unabhängig vom EEG und sind mit unserem Grünstrom auch nicht mit steigenden Preisen für Primärenergieträger und CO2-Abgaben belastet. Deshalb können wir langfristig kalkulieren.

Der 52-Gigawatt-Deckel wird den zukünftigen Ausbau der Photovoltaik stark begrenzen. Rechnen sich Agro-PV-Anlagen auch ohne EEG? Und gibt es da eine wirtschaftliche Mindestgröße?

Wir planen in zunehmendem Maße außerhalb des EEG und sind deshalb auch unabhängig vom 52-GW- oder irgendeinem anderen Deckel. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei von mehreren Faktoren ab eben der Flächengröße, Lage und Beschaffenheit sowie möglichen weiteren Nutzungsarten. Wir entwickeln daher immer individuelle Lösungen, die zur Fläche passen und auch ganz eigene Anforderungen der Flächeninhaber berücksichtigen. Das kann für einen Landwirt eine Agrophotovoltaik-Lösung sein oder für eine Gemeinde zum Beispiel ein Gemeindestromtarif oder eine Kombination mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Daraus muss sich ein Gesamtbild mit entsprechender Wirtschaftlichkeit ergeben. Eine Faustformel gibt es dafür nicht.

Lesen Sie auch

Photovoltaikanlagen können klimaneutral Energie liefern. Doch sie selbst sind nicht emissionsfrei zu haben. Angesichts des zu erwartenden Zubaus weltweit hat der CO2-Fußabdruck von Solaranlagen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Klimaschutz. mehr

Wo sehen Sie Ihre Stärken gegenüber den großen Energieversorgern im Land?

Wir sind ganz einfach beweglicher. Als mittelständischer Energieversorger, der seine Anlagen selbst entwickelt, errichtet und betreibt, sind wir zum einen in der Lage, sehr scharf zu kalkulieren und diesen Preisvorteil auch an unsere Vertragspartner weiterzugeben. Zum anderen ist es uns wichtig, mit jedem Flächeninhaber eigene Lösungen zu entwickeln und diese Projekte auch langfristig zu begleiten. Kurz gesagt: Wir sind nicht weg, sobald die Anlage steht. Wir bleiben da und übernehmen langfristig die Verantwortung für die von uns installierten Anlagen, auch mit persönlichem Einsatz

Welche Flächen sind für die Sonnenstromerzeugung besonders gut geeignet?

Das sind zum einen natürlich Freiflächen, die landwirtschaftlich nicht optimal genutzt werden können. Außerdem Flächen in der Nähe von Autobahnen, Bahntrassen und Konversionsflächen, aber auch Flächen in der Nähe von Industriegebieten. Wenn das Gesamtbild stimmt, kommen auch landwirtschaftlich genutzte Flächen infrage, hier kommen wir dann wieder zum Thema Agrophotovoltaik.

JES.AG

Rosa-Luxemburg-Str. 19

18055 Rostock

Zur Webseite

Wie können interessierte Landwirte oder Gemeinden mit Ihnen in Kontakt treten?

Wir sind bereits im Gespräch mit verschiedenen Landwirten, Gemeinden und Kommunen, und stehen auch weiteren Interessenten gern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Entwicklung kombinierter Flächennutzungen mit Photovoltaik geht. Wir sind da ganz unkompliziert. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Interview: Christoph Feyer

Arla in Karstädt: Schließung geplantArla Deutschland fasst die Schließung des Standortes im brandenburgischen Karstädt ins Auge. Die Produktion soll an den Standort Upahl verlagert werden, plant das Tochterunternehmen der schwedisch-dänischen Molkereigenossenschaft Arla Foods.

Bei der deutschen Tochter von Arla Foods wackelt ein ostdeutscher Verarbeitungsstandort. Der Konzern plant, das Werk im brandenburgischen Karstädt zu schließen und die dortige Produktion an den Standort Upahl in Westmecklenburg zu verlagern. In der 2011 von Arla übernommenen Fabrik in Karstädt wird ausschließlich Magermilchpulver hergestellt. Die jährliche Produktionskapazität lag laut Unternehmensangaben zuletzt bei 95 Mio. kg.

Während dänische Medien vergangene Woche bereits von einer endgültigen Entscheidung sprachen, betonte ein Sprecher von Arla Deutschland gegenüber dem Pressedienst Agra-Europe, dass über einen entsprechenden Schritt aktuell noch diskutiert werde. Eine finale Entscheidung zur Zukunft des Standorts solle in den kommenden zwei Monaten erfolgen.

Lange Wege wären schlecht für das Klima

„Viele waren bestürzt, als sie von den Schließungsplänen erfuhren“, sagt Christine Streese, seit Januar Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Prignitz. „Was die Milchabholung betrifft, wird sich für die Landwirte nicht viel ändern. Denn viele Optimierungen wurden schon im vergangenen Jahr eingerührt. Trotzdem: Die Molkerei war immer eine feste Größe in der Region. Wenn sie schließt, ist das auch ein emotionaler Verlust.“ Streese gibt zu bedenken, dass alle Milchviehbetriebe angehalten seien, die CO2-Bilanz ihrer Produktion im Blick zu haben. „Hoffentlich schlägt der weite Weg nach Upahl sich nicht im CO2-Abdruck der Betriebe nieder“, so Streese.

Stärkung regionaler Wertschöpfung und Strukturen, kurze Transportwege, Klimaschutz – die Schließung der Molkerei würde allem zuwider laufen, was agrarpolitisch gefordert und auch sinnvoll wäre, so Dr. Tino Erstling, Pressesprecher des Landesbauernverbandes.

Sinkende Milchlieferungen und nötige Investitionen

Nach Darstellung des Unternehmenssprechers erwägt Arla, die gesamte Milchmenge von Karstädt in das Werk in Upahl zu verlagern. Denn die Anlieferung sei in der Region seit 2017 gesunken.Zudem habe der kleine Standort Karstädt inzwischen zu wenig Kapazitäten, um Magermilchpulver auch zukünftig wirtschaftlich zu produzieren. Zudem würde der Standort Investitionen benötigen, um seinen technischen Standard auf den neuesten Stand zu bringen. Gleichzeitig verfüge das Werk in Upahl jedoch über freie Kapazitäten. Es könnte die Milch aus Karstädt ohne Zusatzinvestitionen verarbeiten, heißt es bei Arla.

Arla Standort Karstädt: Fortbestand wirtschaftlich nicht tragbar

Eigenen Angaben zufolge hat das Management von Arla Deutschland bereits verschiedene Optionen für den Fortbestand der kleinen Molkerei in Karstädt geprüft. Man konnte aber keine wirtschaftlich tragfähigen Lösungen finden. Daher müsse man leider die Schließung der Molkerei in Karstädt in Betracht ziehen, hieß es. Laut dem Sprecher ist das Unternehmen bereits auf den Betriebsrat zugegangen, um die aktuellen Planungen zu besprechen und über die notwendigen nächsten Schritte zu verhandeln. Zudem seien die betroffenen 21 Mitarbeiter in Karstädt über die geplanten Maßnahmen in einer Betriebsversammlung informiert worden. AgE/mil

Schilfrohrweber: Rascheln muss esEs ist ein jahrhundertealtes, aber aussterbendes Handwerk – das Schilfrohrweben. Doch in Pritzerbe im Havelland hat es überlebt. Wir haben den brandenburgischen Rohrwebern über die Schultern geschaut.

Heftige Windböen pfeifen durchs Schilf, tags zuvor hat es zudem noch geregnet. Wolfgang Wagner zieht die Stirn kraus: Das Wetter ist für die anstehende Schilfrohrernte nicht ideal. „Besser wären knackige minus zehn Grad. Dann lässt sich das Schilf gut schneiden. Aber durch den Wind fällt es kreuz und quer und damit nicht so, wie wir es fürs Binden gern hätten. Und Nässe bedeutet natürlich mehr Aufwand beim Trocknen. Aber was hilfts, bis zum 29. Februar muss die Ernte eingebracht sein. Danach beginnt die Schonzeit für die Brutvögel“, sagt der Museumsmitarbeiter der wohl noch einzigen deutschen Rohrweberei. Und so zieht sich sein Kollege Daniel Lorenz warm an und die Kapuze tief ins Gesicht, wirft den Balkenmäher an und schon geht es den Pflanzen an den Kragen bzw. ans Rohr.

Schilf: Vollkernig und robust

Auf rund 2.000 m2 wächst das Schilf oder besser gesagt Miscanthus direkt neben der Rohrweberei am Pritzerber See. „Das ist ein bambusähnliches Schilf aus Asien, robust, genügsam, widerstandsfähig, pflegeleicht. Die Pflanze wächst um die 25 Jahre immer wieder nach, ist vollkernig, also nicht hohl, und reckt sich trockenen Fußes in die Höhe. Das heißt, sie ist keine Wasserpflanze. Das hat den Vorteil, dass wir bei der Mahd nicht wie im Schilfgürtel am See in ein empfindliches Ökosystem eingreifen und auch ohne Frost ernten können“, klärt uns Wolfgang Wagner auf. Allerdings seien die Halme mit um die 2,5 bis 3 m ziemlich kurz, was möglicherweise am trocknen Sommer im vergangenen Jahr liegt. Normalerweise schießen sie vier Meter und mehr in die Höhe.

Kultiviert wird Miscanthus in Pritzerbe, das zur Stadt Havelsee gehört, seit 1998. Bis dahin wurde das im naheliegenden See reichlich vorkommende Schilf geerntet, was entweder vom Kahn aus oder meist bei Frost erfolgte. Denn dann konnte das Rohr über der Eisfläche geschnitten werden. Doch zugefrorene Seen sind Mangelware geworden, die Schilfgürtel stehen unter Naturschutz und sind Rückzugsort für seltene Vögel wie die Rohrdommel. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine“, schwärmt Wagner und führt uns zum Schilferlebnissteg, der 42 m in den Schilfgürtel des 190 ha großen Sees hineinragt.

Direkt neben dem Steg hat ein Biber seine Burg gebaut – und verlassen, denn das Niedrigwasser hat den Burgeingang freigelegt. Und das mag der Nager gar nicht. Doch die Burg hatte schnell neue Bewohner. „Jetzt wohnt eine Minkfamilie drin“, weiß der 58-Jährige, der die putzigen Tiere schon oft gesehen hat. Uns zeigen sie sich leider nicht. Wen zieht es bei diesem stürmischen Wetter schon aus dem geschützten Bau. Und auch uns zieht es wieder ins Museum zurück.

Dort webt Heike Wagner wie zu uralten Zeiten an einem Handwebstuhl eine Schilfmatte. „Das wird ein vier Meter langer Sichtschutz für einen Balkon“, verrät sie, während sie Halm für Halm übereinanderlegt und mit Bindegarn fest verknotet. Ruckzuck geht das – wenn man den Dreh raus hat. Und den hat sie. Jeder Handgriff sitzt. „Selbst angeeignet.“ Seit vielen Jahren arbeitet die 57-Jährige in der Rohrweberei und webt Schilfrohrmatten – mit sehr viel Freude, wie sie sagt, wenngleich sie auch gern an ihre Zeit als Kranführerin im Stahlwerk Brandenburg zurückdenkt. Sie hat dort gelernt, im Vierschicht-System die Öfen befüllt – und Ehemann Wolfgang kennengelernt.

Schilfrohrweber: Tradition bewahren

Doch mit dem Aus für das Werk musste für die Kranführerin und den Elektriker eine neue berufliche Herausforderung her. Nie hatten sie sich träumen lassen, dass das mal die Rohrweberei in Pritzerbe sein würde, die seit fünf Jahren ein Museum ist. „Ein produzierendes Museum“, präzisiert Wagner. Das heißt, hier werden nach alter Tradition in Handarbeit Schilfrohrmatten vor allem als Wind- und Sichtschutz für Balkon oder Terrasse, Fensterrollos und auch Schattendecken für Gärtnereien, Abdeckungen für Wintergärten gewebt – ganz nach den individuellen Wünschen der Kunden, die vor allem auch aus Berlin kommen. „Durch die Bundesgartenschau 2015 sind viele auf uns aufmerksam geworden und regionale, nachwachsende Naturprodukte sind im Trend und gefragt“, freut sich Wolfgang Wagner.

Berlin war übrigens schon immer ein Hauptabnehmer havelländischer Schilfrohrmatten. Bei einem Rundgang durch das kleine Museum erfahren wir warum: Mit der Industrialisierung um 1900 und dem damit verbundenen Bauboom entstanden nicht nur Ziegeleien, sondern auch Rohrwebereien. Denn ein gefragtes Baumaterial war das sogenannte Unterputzgewebe mit dem natürlichen Rohstoff Schilf, das im wasserreichen Havelland reichlich vorhanden war und so siedelten sich Rohrwebereien bevorzugt dort an. Die in Pritzerbe gibt es allerdings erst seit 1946. Ein Einwohner der Stadt erwarb nach dem Zweiten Weltkrieg das ehemalige Schützenhaus, machte es zu einer Rohrweberei, wurden doch nach dem Krieg Putzmatten fürs Baugewerbe dringend gebraucht.

Seit den 1960er-Jahren hat dann allerdings der Beton das Schilf abgelöst und die Webereien wurden zu einem sterbenden Gewerbe. In Pritzerbe hat es bis heute überlebt. Zwar hängte 1998 der letzte Rohrweber auch hier sein Handwerk an den Nagel, doch danach übernahmen zunächst das Lehniner Institut für Weiterbildung Maschinen und Anlagen, dann der Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark und schließlich die Stadt Havelsee die Rohrweberei – immer mit der Maßgabe, das traditionsreiche Handwerk zu erhalten und fortzuführen.

Arbeiten im Museum

Seit 2015 ist der Standort der Rohrweberei ein Museum, in dem alle Schritte der Produktion von der Ernte über die Trocknung bis hin zum Schälen und Weben immer noch in Handarbeit erfolgen. Und das schauen sich Ausflügler, aber vor allem auch viele Kita- und Schulgruppen an. Die Kinder können sich als Rohrweber ausprobieren, selbst kleine Matten weben oder aus Schilf zum Beispiel Tiere basteln. Und sie erfahren viel über ihre Heimat, den Natur- und Sternenpark Westhavelland.

Das 1.315 km2 große Areal kennt Karsten Batsch, der sich im kleinen Museumscafé zu uns gesetzt hat, wie aus seiner Westentasche. Seit 2012 ist der 62-jährige pensionierte Beamte als Natur- und Landschaftsführer im Park unterwegs und er erzählt uns vom Hochzeitstanz der Großtrappen im Mai, vom nächtlichen Sternenhimmel, der sogar die Milchstraße offenbart, vom Zug der Kraniche und dem Einfall der Gänse im Herbst. Und er legt uns den kleinen historischen Stadtkern von Pritzerbe ans Herz und die Fähre, die seit Jahrhunderten den Ort mit Kützkow auf der anderen Havelseite verbindet, wo er zu Hause ist und als Imker 20 Bienenvölker betreut. „Wir setzen im Havelland auf sanften Tourismus“, sagt er zum Abschied und verrät uns noch, dass er mit seiner Kapitänsmütze auch das Image der alten Havelschiffer pflegen möchte.

In der Zwischenzeit hat Daniel Lorenz bei Wind und Wetter etliche Quadratmeter Schilf geerntet und Wolfgang und Heike Wagner machen sich ans Bündeln, damit die Halme schnell zum Trocknen unters Schleppdach kommen. Nach der Trockenphase wird das Reet dann von Blättern und kurzen Halmen gesäubert „Rascheln müssen die Halme“, sagt er. Dann sind sie trocken, können geschält, gewebt und verkauft werden – ganz so wie es die alten Havelländer seit Jahrhunderten getan haben.

Gute Schläge, schlechte SchlägeBei unserem Praxispartner, dem Familienbetrieb Hildebrandt in Letschin, nutzt man die letzten Wintertage für Instandhaltung und Öffentlichkeitsarbeit – und um sich um einen Schlag Wintergerste auf einem besonders schweren Boden zu kümmern.

Bei Hildebrandts in der Küche riecht es nach Kaffee und Eiserkuchen, eine westfälische Spezialität, die an märkischen Klemmkuchen erinnert. Sebastian Hildebrandt sitzt dort und repariert die Steckverbindung für die Rücklichter des Düngerstreuers. Noch ein Menschenleben früher hätte es im Haus eines kleinen Oderbruchbauern vielleicht nach Wagenschmiere, geschnittenen Weidenruten und nassem Hund gerochen. War doch der Bauer im Winter früher mit Korbflechten, Säckeflicken, Sattlerarbeiten und Ähnlichem beschäftigt, bevor er im Märzen die Rösslein einspannte.

Die Rösslein der Hildebrandts sind schon auf Vordermann gebracht. Elektrik prüfen, Roststellen ausbessern, schmieren, fetten und pflegen, damit die Technik läuft: Für all das fühlt sich vor allem Sebastian Hildebrandt zuständig. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Maximilian nutzt er die semesterfreie Zeit, um zu Hause zu helfen. Aber noch ist der Boden zu nass, das Wetter zu unbeständig. Außerdem ist jetzt die Zeit der Tagungen, Versammlungen und des agrarpolitischen Engagements.

Maximilian und Sebastian folgten beispielsweise am 13. Februar dem Aufruf von Johanna Mandelkow von Land schafft Verbindung und fuhren zum Agrarmuseum Wandlitz, um die Bauernschaft bei der RBB-Sendung „Wir müssen reden“ zu vertreten. Für die jungen Leute gehört auch das zur Praxis der Praxispartner.

Machen Hildebrandts jetzt Öko?

Über die eigentliche Praxis in den vergangenen Tagen reden Hildebrandts nur ungern. Aber auch das gehört dazu: Die Vermehrung von Rübsen – ein Versuch, auf 17 ha eine Rapsalternative in der Fruchtfolge auszuprobieren – ist gescheitert. Im trockenen Herbst waren die Rübsen ungleichmäßig aufgelaufen. Der Raps, der vor sieben Jahren hier zuletzt gestanden hatte, nutzte die Chance und lief den viel zu milden Winter über kontinuierlich auf. Die ganze Familie rückte mit Hacken aus, sodass sich die Nachbarn schon wunderten: Machen Hildebrandts jetzt Öko? Machen sie nicht. Sie versuchten nur zu retten, was zu retten ist.

Familienbetrieb Hildebrandt in Letschin

Familie Hildebrandt ist der Praxispartner der Bauernzeitung in Brandenburg. Der Betrieb bewirtschaftet im mittleren Oderbruch 350 ha Ackerland. Landwirt Klaus Hildebrandt setzt dabei auf pfluglose Bodenbearbeitung und eine siebengliedrige Fruchtfolge. Unterstützt wird er von seiner Frau und den beiden Söhnen.

Stattdessen fahren wir gemeinsam, aber ohne Hacke, zu einem Schlag mit Wintergerste. Es ist der schwerste Boden, den Hildebrandts bearbeiten: „65 Bodenpunkte, über 60 % Tongehalt, gründig bis 1,20 m A-Horizont – ein echter Minutenboden“, fasst Klaus Hildebrandt zusammen. Die Gerste wurde erst am 7. Oktober gedrillt und steht prächtig. Die Bonitur zeigt: Ramularia, Mehltau und Braunrost machen sich schwach bemerkbar.

In den nächsten Tagen wird hier auf bewährte Weise ökologisch gespritzt, um die Pflanzen widerstandsfähiger zu machen: Milchsäure, Elementarschwefel und Mikronährstoffe wie Mangan, Molybdän, Kupfer und Zink sowie luftstickstoffbindende Bakterien, zwei Wochen später zudem mineralischer Stickstoff. Außerdem steht der Glyphosateinsatz bei den Zwischenfrüchten an, Hafer und Peluschken wollen in den Boden, und dann auch noch die Zuckerrüben und der Mais. Für Sebastian und Maximilian hat dann schon wieder die Vorlesungszeit begonnen. Gerade, wenn am meisten zu tun wäre.

Hubertus Paetow: „Sie haben es in der Hand“Bei der Entwicklung Ihres Betriebs sollten Sie alle Optionen im Blick behalten. Und auch das Gemeinwohl können Sie sich honorieren Sachen. Das und mehr waren Themen auf der DLG-Wintertagung, die vor Kurzem im westfälischen Münster stattgefunden hat.

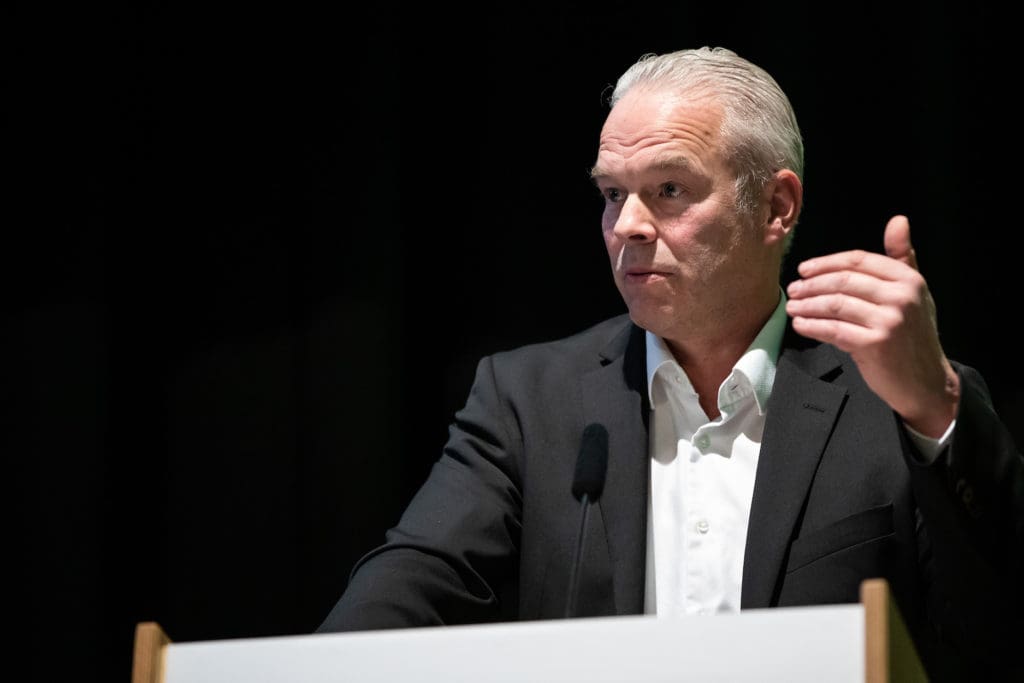

„Wir haben es in der Hand.“ So fasste DLG-Präsident Hubertus Paetow in seiner Eröffnungsrede zur DLG-Wintertagung letzte Woche in Münster die Antwort zur Frage nach dem Agrarstandort Deutschland zusammen, denn dessen Perspektive hänge im Wesentlichen von der Kreativität, der Innovationsfreude und dem Engagement der Branche selbst ab. Seiner Meinung nach wird es für jeden Standort und Betriebstyp einen erfolgreichen Weg in die Zukunft geben, nur nicht für alle denselben. Die Vielfalt reicht vom Ökolandbau mit Direktvermarktung bis zu Getreideproduktion für den nordamerikanischen Markt. Doch von vorne. Die Veranstaltung stand unter der Überschrift „Agrarstandort Deutschland: Weltmarkt, Premiummarkt, Marktausstieg?“ Damit wurden auch gleich die verschiedenen Optionen angedeutet, die sich heute laut Deutscher Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) abzeichnen.

Paetow analysierte, was die drei Alternativen für die deutschen Landwirte bedeuten. Marktausstieg bedeutet, nur noch die Nahrungsmittel selbst zu produzieren, mit denen man international wettbewerbsfähig sei.

Dabei gibt man sukzessive die Kompetenzen in anderen Feldern auf. Unter anderem habe die Gesellschaft es nicht mehr in der Hand, unter welchen Standards die Nahrungsmittel erzeugt werden. Unter Tier- und Klimaschutz- oder Biodiversitätsaspekten bietet der Marktausstieg also keine Lösung.

DLG-Wintertagung: Nur das Wesentliche

Als Beispiel nannte er Großbritannien. Der Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln liegt dort nur bei 60 %. 60 % des in Großbritannien verbrauchten Schweinefleisches werden importiert, auch wegen der durch hohe Auflagen teuren inländischen Produktion. Aufgrund eines funktionierenden Handels sind die Engländer trotzdem noch nicht verhungert. Auch in Deutschland wurden schon Kompetenzen abgegeben. Zum Beispiel werden nur noch 60 % der hierzulande gemästeten Ferkel auch hier erzeugt. Mit immer mehr Auflagen wird der Anteil der

Importe noch weiter steigen. Weltmarkt bedeutet, dass die Produktion in ihren Rahmenbedingungen nicht wesentlich aufwendiger organisiert sein darf als dies in anderen Regionen der Welt der Fall ist. Laut DLG-Präsident Hubertus Paetow besteht gerade im Moment in Deutschland darin die Gefahr und er erläuterte: „Mit suboptimaler Nährstoffversorgung, einem stark eingeschränkten Werkzeugkasten bei Pflanzenschutz und Züchtungsverfahren und hohen Ansprüchen an eine artgerechte Tierhaltung lassen sich keine exportfähigen Produkte mehr herstellen, im Gegenteil das eröffnet Chancen für andere Spieler auch auf den inländischen Märkten.“

Damit wir weiterhin im internationalen Agrarhandel mitspielen können, müssten wir laut dem DLG-Präsidenten weiterhin versuchen, möglichst viele von den Fortschrittstechnologien zu nutzen. Dazu gehören seiner Meinung nach neue Pflanzenschutzmittel ebenso wie neue Züchtungstechnologien, mit denen das Spektrum der marktfähigen Kulturarten erweitert werden kann. Dabei sollte die Nachhaltigkeit der Produktion gleich mit verkauft werden. Als Beispiel nannte er die deutschen Milchprodukte in China, die nach diversen Skandalen um einheimische Produkte dort hoch im Kurs stehen. Die Agrarproduktion für den Weltmarkt sieht Paetow als ein sinnvolles Ziel.

Der Premium-Markt ist für Paetow die Zwischenstufe. Das sei das Segment, was in der Gesellschaft heute als der Weg einer zukunftsfähigen Landwirtschaft angesehen werde. Die meisten Verbraucher wünschen sich ökologisch erzeugte, regionale Produkte, doch den Premiumpreis für die Premium-Produkte zu bezahlen, sind nur ein Bruchteil bereit. „Deshalb wird die Nachfrage nach Ökoprodukten nicht in den Himmel wachsen, zumindest nicht zu den heutigen Preisen“, erklärte Paetow. Die Lösung wäre für ihn, wenn es gelänge die Ertragslücke zwischen klassischem und ökologischem Anbau teilweise zu schließen, sodass die notwendigen Preisaufschläge und Subventionen langfristig sinken könnten. Eine solche Entwicklung sei im Moment allerdings nicht in Sicht, die Ertragslücke im Ackerbau werde aktuell eher größer. Sein Rat zum Schluss: Als landwirtschaftlicher Betrieb sollte man alle Optionen im Blick halten.

DLG-Wintertagung: Für die Gemeinschaft

„Wir haben es in der Hand“, findet auch Professor Dr. Harald Grethe von der Humboldt-Universität zu Berlin in Bezug zu seinem Vortragsthema auf der DLG-Wintertagung: Was sind die Zukunftsmärkte für Deutschlands Agrarunternehmen? Neben dem Weltmarkt und den Premiummärkten gibt es für den Agrarökonomen mit der Bereitstellung von Gemeinwohlleistungen einen dritten Markt, den es sich lohnt zu erschließen. Solch ein Markt unterliegt anderen Honorierungsmechanismen als der Produktverkauf am Markt.

Das Dilemma ist laut Grethe, dass bei den öffentlichen Gütern der Markt versagt, die externen Effekte nicht berücksichtigt werden. Leider unterscheiden sich Verbraucherpräferenzen von Bürgerpräferenzen. Die Mehrheit der Konsumenten sind nur bis zu einem gewissen Grad bereit, höhere Preise für nachhaltige Produkte zu bezahlen. Deshalb ist ein umweltpolitisches, sozialpolitisches und tierschutzpolitisches Eingreifen notwendig.

Nur freier Markt oder nur Ordnungsrecht funktionieren anscheinend nicht. Steigen die Anforderungen in Deutschland zu stark, wird die Produktion ins Ausland verdrängt. Grethe folgert daraus, dass die Gesellschaft bestimmte Leistungen, die sie gesellschaftlich haben will, die aber am Markt nicht hinreichend honoriert werden, und bei denen das Ordnungsrecht nur eingeschränkt wirkt, einkaufen muss. Die Gesellschaft muss diese Leistung honorieren in Form von Tierschutz- und Naturschutzprämien. Das kann staatlich oder privat erfolgen. Er nannte die Initiative Tierwohl (ITW) als ein erfolgreiches privates Beispiel.

Langfristige Strategien sind nötig

Da es eine Nachfrage nach Gemeinwohlleistungen gibt, sollten die Landwirte diese Märkte nicht liegen lassen. „Ohne diese Märkte wird es eng für die Landwirtschaft in Deutschland.“ betonte der Agrarökonom und führte weiter aus: „Die Anforderungen an den Sektor werden sowieso immer höher in den Bereichen Tier-, Klimaund Umweltschutz.“ Hier stellt sich die Frage, wie die Anforderungen an die Landwirtschaft formuliert werden. Geschieht dies eingebettet in langfristige Strategien, wie das zum Beispiel jüngst die Borchert-Kommission im Bereich Nutztierhaltung vorgeschlagen hat, oder kommen die Anforderungen ad hoc auf Druck von Volksbegehren, Normenkontrollklagen oder Klagen von Tierschutzverbänden. Für die deutsche Landwirtschaft wäre es laut Grethe am ungünstigsten, wenn die Entscheidungen weiterhin ad hoc und überwiegend ordnungsrechtlich fallen und ohne entsprechende Förderpolitik.

Für Grethe wäre das Modell von morgen eine zielorientierte Verwendung der Mittel. Folgende Mittel stehen laut Überschlagsrechnung des Agrarökonomen im Raum: 4 Mrd. € fürs Tierwohl, 2 Mrd. € Zweite Säule, 5 Mrd. von den Direktzahlungen, plus der zivilgesellschaftliche Vertragsnaturschutz und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, von denen die Landwirtschaft profitiert. Insgesamt ergäbe das etwa 30–35 % des heutigen Produktionswerts der deutschen Landwirtschaft von 55 Mrd. €.

Abschließend erklärte der Agrarökonom, was notwendig sei, um diese Märkte zu erschließen. Erstens wäre ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess notwendig, was honoriert werden solle. Zweitens wären ein Umdenken im Berufsstand und drittens die konkrete Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen vonnöten. Grehte sieht in dem Bereich eine erhebliche Gestaltungslücke. Für ihn ist der Sektor Landwirtschaft ein vollbesetzter Bus ohne Fahrer.

Viele Fragen auf der DLG-Wintertagung 2020

Es muss geklärt werden, was Gemeinwohlleistungen sind. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz ist die Landwirtschaft seiner Meinung nach schon relativ weit. Im Bereich Tierschutz hapert es noch etwas. Im Bereich soziale Landwirtschaft ist fast alles unklar. Small ist beautiful bzw. je kleiner, desto schöner könne ja nicht das Ziel sein. Was das Zielbild ist, muss dringend in der Gesellschaft ausgehandelt werden. Welche sozialen und kulturellen Leistungen der Landwirtschaft sind wichtig?

Das Feld „Umwelt“ wird weitgehend dem Ökolandbau überlassen. Grethe fragte: „Warum gelingt es der konventionellen Landwirtschaft nicht, eigene Nachhaltigkeitsansätze stärker zu kommunizieren und auch zu vermarkten?“ Es wird dringend ein Umbau der Rahmenbedingungen benötigt.

Grethe findet, dass der Zeitpunkt für den Umbau günstig sei: „Es ist viel in Bewegung, die Landwirte sind auf der Straße, man sieht, dass das gegenwärtige agrarpolitische System an die Wand fährt, die Landwirte werden getrieben und wenn man nicht rechtzeitig handelt, verliert man an Gestaltungsraum. Als zukünftige Hauptaufgaben nannte der Agrarökonom die Transformation der Tierhaltung und den Umbau der europäischen Agrarpolitik.

Zitronen: Frischekick für die Winterküche

Sie bringen südliches Sommerfeeling in die dunkle Jahreszeit – die Zitronen. Liebhaber legen sie in Salz ein oder würzen damit Risotto, Pasta und Geschmortes. Noch ein Pluspunkt: Im Winter kommen sie aus Europa.

Von Heidemarie Pütz/DPA

Wo immer Zitronen beim Essen im Spiel sind, kommt Leichtigkeit auf. Gerade in der kühleren Jahreszeit macht schon der Duft gute Laune. Zitronen machen das Essen auch leichter, besser verdaulich und runden es ab, sagt Sterne- und Fernsehkoch Ali Güngörmüs. Es kommt aber auf die Dosierung an, das Essen sollte nicht übersäuert werden. Deshalb reibt der deutsch-türkische Koch vor allem Zitronenschale über Fisch- oder Fleischgerichte. Ein Dressing aus Zitrone und der Sesampaste Tahin kann sich Güngörmüs prima zu geschmortem Spitzkohl oder Radicchio mit Birne vorstellen.

Zitronen: Schale gern mitessen

Der Hamburger Koch Jochen Kempf hat bei seinen deutschen Gästen Vorbehalte beobachtet. Zitrone im Dessert kommt gut an. Bei der pikanten Variante wird es schon schwieriger. Viele wissen nicht, dass man die Zitrone mit Schale und Innenleben essen kann. In der italienischen Küche sei es üblich, Salate damit zu marinieren oder Zitronenmayonnaise zu Grillfisch zu essen.

Im Herbst und Winter reisen die Früchte nicht durch die halbe Welt, sondern kommen vor allem aus Spanien und Italien. „Im September oder Oktober geht es mit der Hauptsaison für europäische Zitronen los, sagt Thomas Heeren von der Fruchtagentur Altes Land im niedersächsischen Jork.

Bis Februar handelt er mit der sizilianischen „Primofiori“, einer Sorte mit besonders viel Saft und feiner Säure. Dann folgen „Bianchetti“ und „Maggiolini“. Im Sommer sind es die grünen Zitronen „Verdellis“.

„Die grüne Farbe hat nichts mit der Reife zu tun“, erklärt der Experte. Die Früchte würden im Sommer nicht gelb, weil der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht nicht groß genug sei. Erst im Winter mit kühlen Nächten wechselt die Farbe von Grün zu Gelb. Limetten gedeihen in tropischen Regionen und sind immer grün. Ende Juni bis Anfang Juli ist der Großteil der europäischen Zitronen dann durch. Danach kommt Überseeware aus Argentinien und Südafrika auf den Markt.

Thomas Heeren bevorzugt Biozitronen. Konventionelle Zitronen seien mit dem Fungizid Imazalil behandelt, damit sie länger haltbar sind. Es gibt aber auch konventionelle Ware, die nach der Ernte nicht mehr behandelt wird. Aber die Haine werden chemisch gedüngt.

Expertentipp: Amalfi-Zitronen aus Süditalien

Köche wie Ali Güngörmüs oder Jochen Kempf schwören vor allem auf Süditaliens Amalfi-Zitronen. „Ich finde sie für das italienische Zitronen-Carpaccio sensationell, weil bei der Amalfi-Zitrone das weiße Fleisch etwas dicker und sie nicht so sauer ist“, schwärmt der Hamburger Küchenchef. Dazu schneidet er die Zitronenscheiben so dünn wie möglich, mariniert sie mit weißem Traubenessig, Olivenöl sowie Meersalz und lässt sie eine halbe Stunde ziehen. Das passt perfekt zu roh mariniertem Lachs oder gegrilltem Fisch wie Dorade oder Calamaretti.

Starkoch Yotam Ottolenghi rührt oft etwas gehackte Salzzitrone unter ein Gericht oder Dressing. Das Aroma rundet zum Bei-spiel einen herbwürzigen Rote-Bete-Salat ab oder bringt Schwung in Eier, die auf einem Gemüsebeet von Lauch und Spinat stocken.

Aromapower in Salz

Ali Güngörmüs mischt klein gehackte Salzzitrone unter Joghurt oder Couscous. „Das passt prima zu Lamm oder auch zu Fisch“, schwärmt er. Und auch Jochen Kempf kocht sein Zitronen-Risotto damit: „Salzzitrone kann man wunderbar klein würfeln und in Pasta oder Risotto geben oder zu Soßen und auch Geschmortem wie Zitronenhuhn.“ Und mit dem Salzwasser, in das die Zitrone ein-gelegt ist, kann mariniert werden.

Salzzitronen gibt es zwar zu kaufen, aber selbst gemacht schmecken sie besser: Fünf bis sechs Biozitronen längs auf-schneiden, die Einschnitte mit Salz füllen, in einem sterilisierten Einmachglas fest andrücken und noch reichlich Salz dazugeben. Nach etwa fünf Tagen alles mit frischem Zitronensaft bedecken und mit Olivenöl auffüllen. Dann ist mindestens vier Wochen Ruhe an-gesagt – dem Aroma zuliebe.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Weidehaltung: Das Gras wächst den Tieren ins MaulEuropaweit gewinnt die Weidehaltung wieder an Bedeutung. Sowohl im Gebirge als auch im Flachland wird nach effektiven Nutzungsmöglichkeiten mit Rindern gesucht.

Noch vor 30 Jahren konnte man sich in unseren Breiten Milchviehhaltung ohne Weidegang kaum vorstellen. Das Vieh brauchte die Sommerfrische, um gesund und leistungsfähig zu bleiben, und der Landwirt musste nicht täglich Futter heranschaffen. Mit der Intensivierung der Milchproduktion schien diese Wirtschaftsform zu Ende zu gehen. Schließlich kam es auf höchste Leistung je Kuh an. Es wurde immer weniger Milchvieh ausgetrieben und ganzjähriger Stallfütterung der Vorrang gegeben. Heute trifft man vielerorts nur noch Mutterkühe mit ihrem Nachwuchs auf dem Grünland an.

Einstellung zur Weidehaltung verändert sich

In der Alpenregion und an den Küsten mit mildem Klima ist man dagegen nie ganz von der Weidehaltung für Milchvieh abgegangen. Bei der Werbung für Milchprodukte wurde den Verbrauchern oftmals die Idylle mit den grasenden Kühen vor dem Bergmassiv suggeriert. Nun scheint sich die Einstellung zur Weidewirtschaft wieder zu drehen. Von der Gesellschaft wird die Erhaltung der Kulturlandschaft honoriert und Weide- bzw. Heumilch, wo sie Abnehmer findet, besser bezahlt.

Allerdings lassen sich Hochleistungskühe allein vom Weidegang nicht bedarfsgerecht ernähren. Sie müssen auf der Weide zugefüttert werden bzw. brauchen eine Teilmischration im Stall. Und auch bei Hitze und starker Sonneneinstrahlung ist es schwierig, sie ganztägig draußen zu halten. Dennoch versuchen wieder zunehmend mehr Betriebe, zumindest einem Teil ihrer Kühe Weidegang zu geben …

Lesen Sie den ganzen Bericht in der aktuellen Ausgabe der Bauernzeitung

In der Ausgabe 08 der Bauernzeitung befassen wir uns in mehreren Fachartikeln mit dem Thema „Grünland“:

- Erwartungen an die künftige Förderung des Grünlandes

- Effektive Weidenutzungsmöglichkeiten gesucht

- Rohrschwingel in Mischungen für trockene Standorte

Lesen Sie diese und weitere Artikel aus der Landwirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern direkt im e-Paper.

Silage-App: Heute oder morgen silieren?

Eine Silage-App auf dem Smartphone zeigt, wann der optimale Zeitpunkt fürs Mähen, Schwaden und Häckseln ist. Das ist keine Wunschvorstellung, sondern das Ergebnis eines Forschungsprojektes.

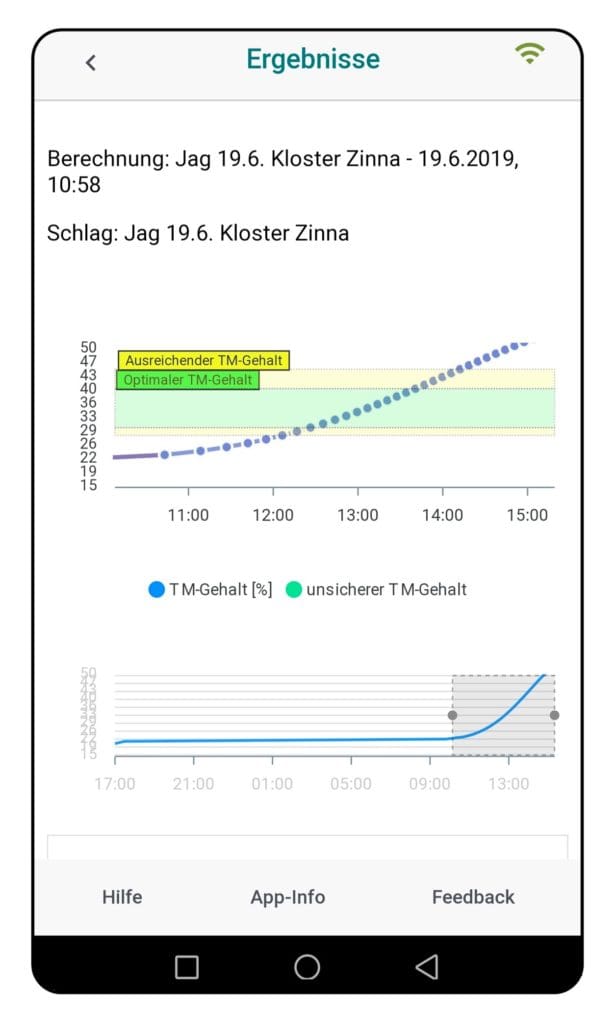

Für die Herstellung einer qualitativ hochwertigen Grassilage zur Fütterung muss dann gemäht werden, wenn das Gras einen geeigneten Trockenmassegehalt hat. Dieser lässt sich prognostizieren, wenn Daten zur Witterung und zu Ernte- und Silierbedingungen miteinander verschnitten werden. Im EIP-Projekt Q2Gras wurde eine App entwickelt, die diese Verschneidung übernimmt. Die App wird bereits im praktischen Einsatz getestet und optimiert.

Ein interdisziplinäres Team in Brandenburg aus sechs landwirtschaftlichen Betrieben, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und unter Leitung der agrathaer GmbH in Müncheberg, entwickelte in dreijähriger Zusammenarbeit zwei Silage-Prognoseanwendungen von Kalkulationshilfen zu praxistauglichen App-Anwendungen weiter. Das Projekt wird im Rahmen der Europäischen Innovationspartner schaften aus Mitteln des Eler-Fonds gefördert. Unterstützt wurde die Gruppe von Mitgliedern des Paulinenauer Arbeitskreises Grünland und Futterwirtschaft.

Genauere Einsatzplanung per Silage-App

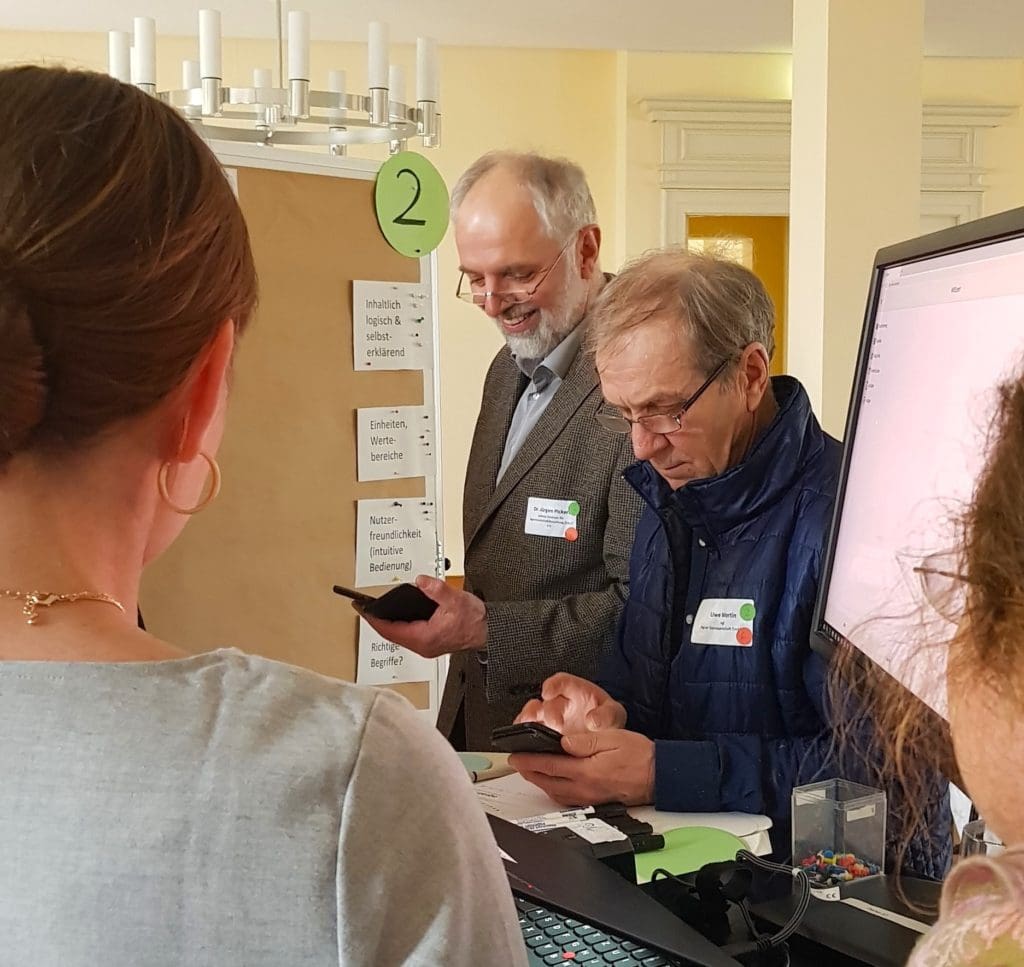

Entwickler Martin Hecker erklärt das technische Prozedere: „Die App arbeitet mit Daten zur Witterung und zu den Erntebedingungen. Am Ende kann man an einer Grafik ablesen, wann der optimale Zeitpunkt fürs Mähen, Schwaden und Häckseln ist“, sagt er. Mindestens mit einem Tag Vorsprung kann der Landwirt dann seine Arbeit genau planen. Die Wetterdaten holt sich die App stündlich von einer vorher vom Nutzer ausgewählten Wetterstation. Angaben zum Niederschlag können schlagspezifisch vom Nutzer überschrieben werden. „Man wird es nie hundertprozentig hinkriegen. Aber man muss Extreme vermeiden und bei 35 °C kann eine halbe Stunde schon Kopf und Kragen kosten“, sagte Uwe Mertin, Vorstand des beteiligten Agrarbetriebes agt Agrar GmbH Trebbin.

Die App nutzt auch Erkenntnisse der Paulinenauer Futterforschung aus den 80er-Jahren. Momentan bilde sie die Verhältnisse im nordostdeutschen Tiefraum ab, passe aber auch in Vorpommern und Holstein, so Dr. Jürgen Pickert vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung Müncheberg. Der Speicherbedarf ist gering, die App funktioniert auch offline, dann mit den zuletzt gespeicherten Wetterdaten. Die Nutzer in den sechs Testbetrieben möchten die Unterstützung per App nicht mehr missen. Nicht alle nutzen sie auf dem Smartphone, wer eine größere Darstellung bevorzugt, kann auch ein Tablet oder den PC im Büro nehmen.

Mit der WiltExpert-App können Landwirte so ihr Grünlandmanagement zur Grassilageerzeugung verbessern. Anhand weniger schlagbezogener Daten prognostiziert die App den Welkeverlauf des angegebenen Grünlands. Die Angabe eines idealen Trockenmassebereichs gibt ihnen die Möglichkeit, den Einsatz der Erntetechnik entsprechend zu planen.

Futterqualität im Silo vorhersagen

Ebenfalls im Rahmen des Projektes wurde eine App zur Abschätzung der Silagequalität entwickelt. Mit der SiloExpert-App können Landwirte ihre Grassilage und den Silierprozess verbessern. Die App unterstützt sie bei der Organisation ihres Schlags, indem sie die Qualität der Silage vorhersagt. Mithilfe weniger Angaben können so relevante Aspekte zur Verbesserung der Grassilage abgeschätzt werden. Positiv auf die Vorhersage dieser App wirkt sich die Übernahme der Trockenmassedaten vom NIR-Sensor des Häckslers aus. Auch kann mithilfe der Silo-App beim mehrjährigen Vergleich geschlussfolgert werden, ob eine Nachsaat erforderlich ist.

Diese Apps wurden in einer Demonstrationsveranstaltung Mitte Februar in Nauen Landwirten, Beratern und Interessenten vorgestellt. Die Teilnehmer hatten dabei die Möglichkeit, die Apps vorab zu testen und zu diskutieren. Das Projekt läuft seit April 2017 und endet im März 2020. Es umfasst ein Fördervolumen von einer halben Million Euro. Sie kommen aus dem Agrarfonds Eler.

Hier werden von der Europäischen Kommission beachtliche Fördermittel zur Verfügung gestellt, um Forschung und Wertschöpfung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen. Dafür stehen in Brandenburg insgesamt 25,6 Mio. € bis einschließlich 2020 zur Verfügung. Die EIP-Projekte werden von Praktikern, Wissenschaftlern, Beratern, Unternehmen sowie Verbänden und Vereinen in Netzwerken umgesetzt.

DAS PROJEKT

Webseite: www.agrathaer.de/projekte

Beteiligte Unternehmen:

Agrargenossenschaft Münchehofe eG

agrathaer GmbH (Leadpartner)

agt Agrar GmbH Trebbin

JAG- Jüterboger Agrargenossenschaft eG

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)

Landwirtschaftlicher Lehrbetrieb Siegfried & Eckhard Leinitz GbR

Silage-App: Weitere Nutzung momentan unklar

Im März läuft das Projekt Q2Gras aus. Die Beteiligten sind guter Hoffnung, dass es eine dreimonatige Verlängerung zur Überführung in die Praxis gibt. Denn noch ist unklar, wer zukünftig die Apps pflegt, vermarktet und weiterentwickelt. Das kann beispielsweise ein Landmaschinenhersteller sein, eine landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft oder ein Anbieter landwirtschaftlicher Managementsoftware. Ebenfalls unklar ist, ob die Förderbedingungen einen Verkauf (jährliche Gebühr) an Nutzer ausschließen oder nicht.

Schade, dass eine praktische Entwicklung, die mit viel Steuergeld gefördert wurde, in der Zielgeraden über die Bürokratie stolpert. Denn momentan ist ungewiss, wie es weitergeht. Könnten für die diesjährige Ernte befristete Testzugänge vergeben werden? Damit bliebe Zeit, die Vermarktung ab Vorbereitung der Ernte 2021 in Ruhe zu klären.

ASP: Abschussprämie für SchwarzwildUm Jäger zu motivieren, zur Seuchenprophylaxe öfter auf Schwarzwildjagd zu gehen, gibt es Abschussprämien und Vermarktungszuschuss – aber nur in einzelnen Landkreisen.

Drei Monate ist es her, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) einen Sprung von Ost- nach Westpolen machte. Vor einem Monat rückte sie auf zwölf Kilometer an die deutschpolnische Grenze heran. Zäune wurden gezogen, Arbeitsgruppen formieren sich, Pläne für den Ernstfall liegen bereit. Auf der Todo-Liste des Verbraucherschutzministeriums stehen intensive Fallwildsuche, verstärkte Bejagung und umfassendere Untersuchungen von Tierkörpern. Für die Jagd ist das Landwirtschaftsministerium zuständig, außerdem muss man sich mit den Landkreisen und kreisfreien Städten abstimmen.

Zu den Maßnahmen zähle die Anordnung einer flächendeckenden verstärkten Bejagung zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes in den Landkreisen Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz sowie den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus, hieß es Anfang Dezember 2019 aus dem Hause Nonnemacher. Jägern die Jagd anzuordnen, ist allerdings schwierig, solange sie – wie der größte Teil der Jägerschaft – in der Freizeit jagen. Das Zauberwort heißt Motivation. Die fiel von Landesseite bescheiden aus Daher ließen sich manche Landkreise zusätzlich etwas einfallen.

Praxis wirft Fragen auf

Das fiel Heike van Reekum aus Neuhof bei Platkow (Märkisch-Oderland) auf, die von der Jagd lebt, obwohl sie keine Berufsjägerin ist. Den Fußstapfen ihres Vaters folgend, absolvierte sie bereits mit 17 ihre Jägerprüfung. Schlachten und Wursten sind ihr seit der Kindheit auf einem Bauernhof am Niederrhein vertraut. Heute ist sie dreimal reifer, geht etwa zweimal die Woche ins Revier, zerlegt und vermarktet Wildfleisch, verkauft Versicherungen – vor allem Jagdhaftpflicht –, und leitet in der Freizeit eine Jagdhornbläsergruppe. Seit 25 Jahren ist sie in Neuhof zu Hause und teilt sich mit sechs Pächtern ein 1.000 ha großes Jagdrevier. Mit vielen anderen Jägern, die ihr das von ihnen geschossene Wild verkaufen, ist sie im Gespräch, erfuhr von Pürzelprämie hier und Direktvermarktungszuschuss da. Wir wollten es genauer wissen und fragten bei den Amtsveterinären der Landkreise nach, welche Anreize sie setzen, und wer die Kosten für die Trichinenuntersuchung trägt. Das Bild ist bunt:

Regelungen der Landkreise zur Abschussprämie

Der Landkreis Uckermark zahlte im Januar 2020 für jedes abgeschossene Wildschwein 25 Euro. Prämien für 1.200 Abschüsse seien im Februar ausgezahlt worden, informiert Dr. Dieter Saß, doppelt so viele wie im Januar 2019. Für die Trichinenuntersuchung (TU) kommt seit zwei Jagdjahren der Landkreis auf. Wegen ihrer Ortskenntnisse seien die Jäger unverzichtbarer Bestandteil der Tierseuchen-Bekämpfungsstrategie, ergänzt Saß. Auf Kreisjagdversammlungen und Jägerstammtisch werde regelmäßig Kontakt gehalten und die Bedeutung der Jagd auf Wildschweine in der gegenwärtigen Phase betont. Zudem werde auf die Pflicht der Jäger zur Gesunderhaltung der Wildbestände entsprechend des Jagdgesetzes hingewiesen.

Motivation von Landesseite

Einer 50-Euro-Prämie liegt als

Referenzmenge die Zahl der

Abschüsse 2015/16 zugrunde.

Alle Abschüsse darüber hinaus

werden prämiert. Im Jagdjahr

2018/19 waren das 10.167 Stück (Quelle: Agrarministerium).

Mit Ende des Jagdjahres

2019/20 am 31. März gibt es

aktuelle Zahlen. Von der

Prämie ausgenommen sind

Landesforstbetrieb, Bundesforst

und die Berliner Forsten.

Für Proben zur ASP-Untersuchung

von verendet aufgefundenen

Wildschweinen und

Unfallwild werden 50 Euro

vom Land gezahlt. Voraussetzung

sind Probennahme und

-abgabe im Veterinäramt,

Einsendungsbeleg und

korrekte Probenverpackung.

Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz erhalten die Jäger bereits seit April 2018 eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro vom ersten erlegten Wildschwein bis zum Erreichen des Streckenwertes 2015/16 (3.900 Tiere). Danach greift die Prämie des Landes. Die Kosten für die TU (6,70 Euro je Probe) trage der Verfügungsberechtigte, informiert der Landkreis. Man behalte sich jedoch vor, beim Eintreten eines ASP-Falls entsprechende Anpassungen vorzunehmen, um zusätzliche Anreize zu schaffen. Zudem prüfe der Landkreis Möglichkeiten, den regionalen Absatz von Schwarzwildfleisch zu fördern.

Der Landkreis Oder-Spree zahlt seit 2018 einen Euro je Kilogramm Schwarzwildfleisch an Direktvermarkter, die die Bedingungen für registrierte Jäger erfüllen und die Vermarktung in der Region verstärken. Das wären bei den aktuellen Wildaufkaufpreisen, oft mehr als 100 % Zuschlag. Ende 2019 wurde die Direktvermarkterprämie auf alle Jäger in den Jagdgebieten an Oder und Neiße ausgedehnt. Mit Erfolg: Die Zahl der TU sei seit November auf das Doppelte pro Monat angestiegen, konstatiert Amtsveterinärin Petra Senger. „Insgesamt schätzen wir aber ein, dass selbst mit diesen Abschusszahlen keine wirksame Absenkung der Populationsdichte zu erreichen ist. Wir schulen daher Jäger im Fallenfang“, so Senger.

Die TU-Kosten wurden befristet ausgesetzt, der Kreistag entscheidet über die Dauer. Senger bedauert, dass die Landkreise jeder für sich arbeiten. „Seit 2018 fordern wir das Land auf, die Bejagung von Schwarzwild so zu fördern, wie es für die ASP-Prävention notwendig ist“, schreibt Senger der Bauernzeitung. Die Jäger sollten auf Dauer eine echte Aufwandsentschädigung bekommen und Überpopulation erlegen, auch wenn sie schwer zu vermarkten ist, so Senger.

Die benachbarten Landkreise Spree-Neiße und Cottbus haben die TU der Altersklasse Null kostenfrei gestellt und setzen ansonsten auf Aufklärung. Die TU sind außerdem u. a. in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin (2018-2024), Elbe-Elster (seit 2020, nur bis 30 kg), Märkisch-Oderland (auf Antrag, vorerst bis Ende 2020), Barnim (nur Altersklasse 0) und Teltow-Fläming kostenlos.

Auf Fallenfang werden die Jäger in Oder-Spree geschult, und auch Teltow-Fläming setzt in schwer bejagbaren Gebieten auf Fallenfang. Allerdings gebe es derzeit keinen Jäger in Teltow-Fläming, der die Möglichkeit nutzen möchte, teilt der Landkreis mit.

Gerecht und einfach

Kein Wunder, sagt Heike van Reekum. Fallenfang und entsprechende „Entnahme“ sei mit Tierschutz und ethischen Grundsätzen nur schwer zu vereinbaren. Als einfachste und gerechteste Motivation sieht sie eine landesweit einheitliche Pürzelprämie und eine landesweit einheitliche Regelung für die TU-Kostenübernahme. Natürlich habe sie nichts gegen eine Förderung der Direktvermarktung. Aber die müsse dann auch landesweit gelten und nicht an der Landkreisgrenze enden. Das sei ungerecht und verzerre den Wettbewerb, so van Reekum.

Die Jäger seien grenzübergreifend unterwegs, Wohnort und Jagdpacht häufig nicht identisch. Heike van Reekum kann sich aber eine andere Unterstützung bei der Direktvermarktung vorstellen: Den Berliner Verbrauchern Wildschweinfleisch aus Brandenburg schmackhaft zu machen und ihnen eine diffuse und zudem unbegründete Angst vor der ASP zu nehmen, wäre ein lohnendes Ziel.

Nährstoffkreislauf mit SpielraumOb konventionell oder Öko – Kreisläufe spielen eine große Rolle in der Landwirtschaft. Doch die Möglichkeiten, Stoffkreisläufe zu organisieren sind vielfältig. Zwei Beispiele.

Landwirte, die nach den Richtlinien des integrierten Pflanzenbaus arbeiten, haben beim Thema Kreislaufdenken vor allem die Nährstoffkreisläufe im Blick – prominentester Vertreter ist hier wohl der Stickstoff. Ein Stoffkreislauf ist als immer wiederkehrender Aufbau und Abbau von Organismen und deren elementaren Bestandteilen definiert. Ziel vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist es, diese Kreisläufe möglichst „rund“ zu halten und, wenn möglich, zu schließen.

Vor allem der Nährstofftransfer von Ackerbau zu Tierhaltung und wieder zurück wird als Idealzustand der Kreislaufwirtschaft gesehen. Doch gibt es überhaupt komplett geschlossene Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft? Und sind diese unbedingt notwendig für die Zukunft? Ich meine: Jein. Wirklich geschlossene Kreisläufe gibt es nur in der Theorie. Aber nötig wären sie eigentlich für die Landwirtschaft der Zukunft. Doch bleiben wir in der Realität: Wie viel „Spielraum“ sollten Nährstoffkreisläufe haben? Und ist Ökolandbau hier besser als der konventionelle?

Auch konventionell viele Vorteile

Auch die Wintertagung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft in Münster (DLG) hat sich diesem Thema gewidmet. In der Diskussion um Nährstoffkonzepte der Zukunft geht es meist nur um den Ökolandbau. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Ökobetriebe sind weitaus eingeschränkter in der Auswahl der Düngemittel und meist stärker auf Wirtschaftsdünger angewiesen als konventionell wirtschaftende. Das heißt aber nicht, dass sich konventionelle Betriebe nicht auch um Kreislaufwirtschaft kümmern. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein auf der Wintertagung vorgestellter Betrieb in der Eifel. Mit der Milch- und Energiewirtschaft Graff betreibt die gleichnamige Familie zwei perfekt aufeinander abgestimmte Betriebe. Ein Standbein ist die Milcherzeugung, das andere die Erzeugung von Strom und Wärme aus Biogas.

Hier wird der Kreislaufgedanke verfolgt. Familie Graff wirtschaftet ausschließlich auf Grünland und erzeugt so das Grundfutter für ihr Milchvieh. Die anfallende Gülle wird über ein Rohrleitungssystem direkt in eine Biogasanlage geleitet. Zusätzlich erhält der Fermenter Fettabfälle aus der Ernährungswirtschaft als Futter. Der Gärrest deckt die Düngung des Grünlands komplett ab. Einzig die Milch geht aus dem Kreislauf hinaus, und die fetthaltigen Abfallstoffe kommen hinein.

Nährstoffkreislauf regional und überregional

Ein Gegenbeispiel für durchdachte Stoffkreisläufe im Ökolandbau gibt der Bioland-Hof Müller-Oelbke aus dem Harzvorland. Tierhaltung gibt es hier nicht. Auf 350 ha wird ein Kulturartenspektrum angebaut, das seinesgleichen sucht. Von Getreide bis Kohlgemüse ist vieles vertreten. Die Düngung erfolgt über regionale Mistkooperationen sowie überregional durch Hühnertrockenkot und zugelassene mineralische Düngemittel. Trotz reinen Ackerbaus steht hier die Kreislaufwirtschaft im Vordergrund – wenn auch auf Kooperationsebene.

Wer macht es nun besser? Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Jeder der Betriebe hat einen eigenen Ansatz – beide funktionieren. Was dieser Vergleich aufzeigt, ist, dass es beim Kreislaufdenken in der Landwirtschaft kein richtig oder falsch gibt. Je nach Betrieb können Nährstoffkreisläufe auf lokaler, regionaler oder überregionaler Ebene „rund laufen“. Und auch wenn es keine komplett geschlossenen Kreisläufe gibt, so können wir dafür sorgen, dass Öffnungen überschaubar sind und trotzdem praxistaugliche Spielräume bieten.