Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Fleisch und Fisch – sie alle sind unterschiedlich lange haltbar und stellen verschiedene Anforderungen an einen Lagerort. Das gilt nicht nur in diesen Zeiten.

Wie lange ein Lebensmittel haltbar ist, steht in der Regel auf der Originalverpackung. Dort ist meist ein Mindesthaltbarkeitsdatum beziehungsweise bei leicht verderblichen Produkten wie Hackfleisch und Geflügel, in denen sich Krankheitserreger vermehren können, ein Verbrauchsdatum angegeben. Voraussetzung dafür ist jedoch auch eine richtige Lagerung.

Frische Lebensmittel nach dem Einkauf sofort einräumen und gut verpacken, rät die Bundeszentrale für Ernährung (BZfE). Die Verpackung schützt vor Austrocknung und Geschmacksveränderungen. Jedes Lebensmittel kommt dann im Kühlschrank an den richtigen Platz: Fisch und Fleisch im unteren Bereich, Milchprodukte darüber, auf die oberste Ablage Käse und Speisereste. Obst und Gemüse wandern ins Gemüsefach.

Eier und Milch

Rohe Eier und gekochte Eier (mit Schale) kommen ins Türfach des Kühlschranks und können dort ab Legedatum bis zu vier Wochen gelagert werden. Auch frische Milch gehört für ein bis zwei Tage bei etwa 8 °C in den Kühlschrank. Bei geöffneter pasteurisierter Milch sind es etwa fünf, bei H-Milch sieben Tage.

Fisch und Fleisch

Frischer Fisch sollte bei 4 bis 5 °C gekühlt und möglichst noch am Einkaufstag verbraucht werden, geräucherter Fisch hält es gut drei Tage im Kühlschrank aus. Schweine- und Rindfleisch kommen am besten abgedeckt in eine Porzellan- oder Edelstahlschüssel und können so zwischen einem und vier Tage im Kühlschrank gelagert werden. Frisches Hackfleisch sollte noch am Tag der Herstellung verbraucht werden.

Gemüse und Obst

Ins Gemüsefach des Kühlschranks darf fast alles bis auf die Tomate, denn sie ist kälteempfindlich, würde Aroma und Vitamine verlieren. Optimal ist ihre Lagerung in einem offenen Behälter bei 13 bis 18 °C. Blattsalate, Spinat, Rucola, Mangold und Spargel fühlen sich eingeschlagen in ein frisches und feuchtes Küchenhandtuch im Gemüsefach des Kühlschrankes mehrere Tage wohl. Rohe Pilze hingegen mögen es lieber luftig und sollten bereits nach ein bis zwei Tagen im Gemüsefach gegessen werden. Wer das nicht so schnell schafft, friert sie blanchiert für bis zu sechs Monate ein. Äpfel und Birnen lieben Zimmertemperatur. Südfrüchte wie Ananas, Banane, Mango mögen es kühl (so um die zehn Grad), sollten aber möglichst nicht in den Kühlschrank.

Von Kaffee bis Nudeln

Kaffee immer luftdicht verpackt, kühl und trocken lagern. So bleiben ganze Bohnen bis zu zehn Wochen frisch, gemahlene bis zu zwei Wochen. Kakaopulver hält sich bei trockener, kühler und dunkler Lagerung bis zu drei Jahre. Bei Tee, Nüssen und Schokolade sollten sich Verbraucher am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren.

Ob Haferflocken, Graupen, Grieß oder trockene Nudeln – sie haben eine Mindesthaltbarkeit von rund einem Jahr und sollten wie auch Mehl, Salz, Zucker, Vollkonserven, Reis und Cerealien in Speisekammern oder Vorratsschränken bei durchschnittlich 15 bis 20 °C trocken, dunkel und geruchsneutral gelagert werden.

Zucker und Honig

Zucker ist nahezu unbegrenzt haltbar und auch Honig ist bei Zimmertemperatur in einem gut verschlossenen und dunkel gelagerten Glas ein Jahr und länger haltbar. Die Temperatur sollte 15 °C betragen. Ab 18 °C treten recht schnell Veränderungen in der Zusammensetzung auf.

Ab ins Gefrierfach

Einfrieren bietet eine gute Möglichkeit, Lebensmittel mehrere Monate nahezu ohne merkliche Qualitätseinbußen aufzubewahren. Vor dem Einfrieren Obst und Gemüse putzen, waschen, eventuell schälen und/oder entkernen, zerkleinern und je nach Gemüseart blanchieren, um Vitamine und Farbe gut zu erhalten. Portionen entsprechend des Verbrauchs einfrieren und möglichst luftdicht verpacken. Verpackung mit Inhaltsangabe und Datum beschriften. Auch eingefrorene Lebensmittel sind nicht ewig haltbar: Obst und Gemüse bleiben circa elf bis 15 Monate genießbar, Rindfleisch und Geflügel neun bis zwölf Monate, Fisch und fettreiches Fleisch sechs bis neun Monate.

Zudem können viele Lebensmittel länger haltbar gemacht werden, indem sie eingekocht, gesalzen, gezuckert, geräuchert, getrocknet oder fermentiert werden. bzfe / ba

Was macht den „Schweinestall von morgen“ aus?

Die Antwort der Experten, die diese Frage auf dem Köllitscher Stallbautag diskutierten, lautet etwa so: Der „Schweinestall von morgen“ muss Kupierverzicht erlauben und wird meist eine Hülle nutzen, die heute schon steht.

Neue Ställe werden an den Möglichkeiten gemessen, den Kupierverzicht zu ermöglichen. Dafür müssen Betriebsleiter im Spannungsfeld hoher gesellschaftlicher Erwartungen und fehlender Rechtssicherheit die richtigen Entscheidungen treffen, stellte Dr. Eckhard Meyer vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eingangs fest. Für ihn sind Konzepte, die einen Kompromiss zwischen mehr Tierwohl, Bezahlbarkeit und technischer Vertretbarkeit bilden, ein großes Thema für die Zukunft.

Es geht um:

- offensichtliche Funktionsbereiche innerhalb der Abteile,

- nachhaltige Beschäftigung mit organischem Material,

- Außenklima.

Alles soll mit vertretbarer Mehrarbeitsbelastung zu leisten sein. Das ist eine umso größere Herausforderung, weil die erwünschten Stallanlagen an Systemkomponenten überholt geglaubter Stallbausysteme nicht vorbeikommen. Diese Zeichen gilt es zu erkennen und bei Neu- sowie Umbauten zu berücksichtigen, meint Meyer.

Mit dem Blick auf den Markt begann der fachliche Diskurs. Tölle konstatierte: Obwohl die Auszahlungspreise für Mastschweine und für Ferkel auf einem seit zehn Jahren nicht erreichten Niveau verlaufen, ist die Stimmung in der Branche alles andere als euphorisch und von Aufbruch geprägt. Zu groß sind die Sorgen um die Afrikanische Schweinepest (ASP) und um die fehlende Rechtsicherheit in der Gesetzgebung. Allein durch die drei großen K-Fragen (Kupieren, Kastrieren, Kastenstände) wird zurzeit ein Strukturwandel befeuert.

Der Markt allein wird es an dieser Stelle nicht richten. Das gilt auch für die „Königsdisziplin im Stallbau“, den Kupierverzicht. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie das alles zu finanzieren ist, ohne die Erzeugung ins Ausland zu verlagern. Vom Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung gibt es seit Kurzem einen Vorschlag. Rechtssicherheit mit der Neufassung der Nutztierhaltungsverordnung wird dringend erwartet, wurde im Bundesrat jedoch auf den 15. Mai vertagt, bedauerte Tölle.

Auf eines der größten Konfliktthemen dieser Verordnung ging Dr. Eckhard Meyer anhand aktueller Forschungsergebnisse aus der Praxis ein: die Ausgestaltung der Kastenstände im Deckzentrum mit angemessenen Übergangsfristen sowie die Abferkelbuchten (Bewegungsbuchten) im Neubau. Mit dem Magdeburger Urteil wurde die lichte Weite konventioneller Kastenstände auf die Widerristhöhe der Sauen festgeschrieben. Und das, obwohl belastbare Versuchsergebnisse (unter anderem aus Köllitsch) vorlagen, die belegen, dass die lichte Weite der Stände um 15 cm, besser noch um 15 % unter der Widerristhöhe bleiben muss. Andernfalls sind ein bis drei Prozent Sauenabgänge durch Knochenbrüche oder Exitus durch Einklemmen beim Umdrehversuch programmiert.

Deshalb schlägt die Wissenschaft eine „möglicherweise gerade noch praktikable“ Dreifach-Differenzierung der lichten Weiten vor. Meyer empfiehlt die Formel 60–70–80 cm Weite für 25–40–35 % der Sauen einer Herde. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist zwar eine dreifache Differenzierung vorgesehen, allerdings sind die lichten Weiten jeweils fünf Zentimeter höher. Das, machte Dr. Meyer deutlich, bedeutet keinen Fortschritt, sondern kann erhebliche Probleme mit sich bringen.

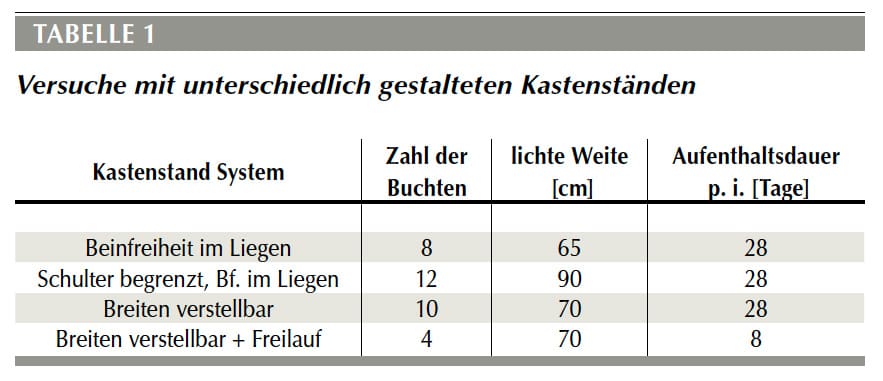

Über zwei Jahre wurden im Lehr- und Versuchsgut 2.030 Einzeltierbeobachtungen und Frucht-barkeitsleistungen von 210 niedertragenden Sauen in unterschiedlich gestalteten Kastenständen unter Berücksichtigung von Alter und Durchgangseffekten ausgewertet. Die Stände variierten in der lichten Weite von 65 bis 90 cm mit Beinfreiheit innerhalb und außerhalb des Kastenstandes.

Die Erfahrungen mit den Systemen im Deckzentrum zeigen zunächst, dass wenige Zentimeter zu viel nicht nur in der Weite, sondern auch in der Höhe bzw. Bodenfreiheit der Kastenstände zu erheblichen Problemen mit Einklemmen und Verletzungen der Tiere führen können. Dagegen führen wenige Zentimeter weniger (z. B. 65 statt 70 cm) zu keinen nachweisbaren Veränderungen des Liegeverhaltens.

Stallbau: Schutz steht über Körperkontakt

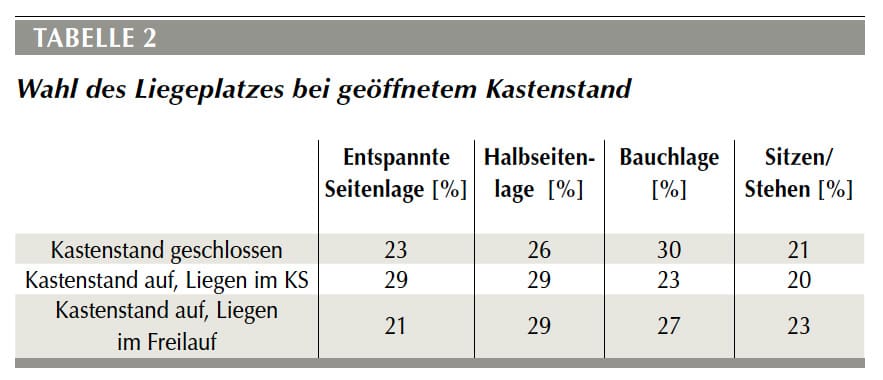

Unterschiede im konstruktiven Aufbau der Kastenstände beeinflussen jedoch signifikant das Liegeverhalten. Wenn das Ausstrecken der Beine „barrierefrei“ möglich ist, wird diese Möglichkeit auch signifikant häufiger genutzt als wenn sie nicht vorhanden ist. Aus dem Vergleich der Systeme mit kurzfristiger (sieben Tage) und langfristiger Fixierung kann jedoch abgeleitet werden, dass die Beschränkung der Bewegungs-(Bein-)freiheit dem Schutzbedürfnis untergeordnet ist. Das Streben nach Schutz steht sogar über dem Bedürfnis nach Körperkontakt.

Obwohl die Sauen im Freilauf fast fünf Quadratmeter Platz zur freien Verfügung haben, wählen sie dreimal häufiger den Kastenstand (ohne vollständige Beinfreiheit) zum Liegen und ruhen dort auch entspannter als im Freilauf. Während Unterschiede in der Reproduktionsleistung nicht nach-weisbar sind, verlieren kurzfristig fixierte Sauen Körperspeck, während dauernd fixierte Sauen Speck aufbauen.

Sollte die in einigen Eingaben der Bundesländer geforderte Beinfreiheit Bestandteil der Stallbauverordnung werden, spricht viel für ein System mit einheitlicher lichter Weite von 90 cm am Boden bei gleichzeitiger Begrenzung der Schulterweite auf 60 cm für Jungsauen und 65 cm für Altsauen.

Die Abferkelbucht der Zukunft muss die Ansprüche von Sauen, Ferkeln, aber auch von Menschen miteinander vereinen. Die Konstruktionskriterien lassen sich auf nur drei wesentliche Punkte reduzieren:

- Nicht maximaler Aktionsradius für Sauen, sondern optimales Verhältnis aus Fluchträumen (ringsherum) für die Ferkel und Bewegungsraum für die Sau (< 1:1,5).

- Kein übertriebenes Platzangebot: 6–7 qm, weil größer nicht besser ist.

- Ein eher schmaler und langer (trapezförmiger) Aktionsraum für die Sau. Buchtengeometrie im Verhältnis Länge zu Breite von 3:2.

Ein größeres Problem könnte sich aus dem Wegfall eines einzigen Wortes in der künftigen Verordnung ergeben. Bisher sind dauerhafte Überschreitungen von gesetzlich zulässigen Schadgasanteilen (Schwefelwasserstoff 5 ppm, Ammoniak 20 ppm und Kohlendioxid 3.000 ppm) im Stall verboten – das heißt vorübergehend an einzelnen Messpunkten noch zulässig. Je nachdem, wo und wie im Abteil gemessen wird, zeigen die Erfahrungen, dass Einzelmesswerte darüber liegen können. Sofern die Tiere ausweichen können, ist das kein Problem. Kommt der Antrag durch, das Wort „dauerhaft“ zu streichen, wären solche Überschreitungen zu keinem Zeitpunkt und an keiner Stelle des Stalls erlaubt. Deshalb, so die Empfehlung von Dr. Meyer, sollte sich die strengere Bewertung im Sinne und nicht im Wortlaut des Gesetzes immer auf den Mittelwert der Messwerte im Abteil beziehen. Diese liegen nach den Messungen erfahrener Stallklimaprüfer durchweg unter den Grenzwerten.

Großthema Kupierverzicht

Im Nachmittagsteil drehte sich im Köllitsch alles um den Kupierverzicht. Das „Nationale Wissensnetzwerk Kupierverzicht“ vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse in Modell- und Demonstrationsbetrieben (MUD). Damit sollen in der Praxis Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen werden, um sie in weitere Praxisbetrieben zu verbreiten. Den Wissenstransfer organisiert unter anderem die ISN Projekt GmbH. Mittlerweile gibt es einen öffentlich zugänglichen Online-Leitfaden zum Kupierverzicht. Dieser Leitfaden startet mit einer Online-Selbsteinschätzung und führt den Benutzer über einen interaktiven Entscheidungsbaum zu einer Empfehlung. Er bietet Hilfe und Informationen zu allen Themen rund um Verhaltensstörungen und Kupierverzicht. Dazu gehört die gezielte Ursachenanalyse basierend auf Fragen zur Haltung, Fütterung, Tiergesundheit und Tierbeobachtung. Darüber hinaus wird eine sogenannte Packliste für einen Notfallkoffer bereitgestellt, der im akuten Havariefall mit Schwanzbeißen hilft.

Um die Beratungsempfehlungen für Deutschland zu evaluieren, lohnt sich auch ein Blick über den Tellerrand, über Ländergrenzen hinweg. Dazu eignen sich insbesondere Länder, die schon seit vielen Jahren einen flächendeckenden Kupierverzicht realisieren, wie die skandinavischen Länder. Über die Ergebnisse einer Studienreise nach Schweden Ende 2019 informierte Dr. Meyer in seinem zweiten Vortrag. Ausführlich hatte er darüber bereits in der Ausgabe 7/2020 der Bauernzeitung berichtet (-> zum e-Paper).

Erfahrungen der Beratung zum Kupierverzicht stellte Dr. Simone Müller von der Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), Jena, vor. Die Ergebnisse stammen aus dem Thüringer Pilotprojekt, das zwischen 2016 und Mitte 2019 in 18 schweinehaltenden Betrieben mit insgesamt 30.000 Sauenplätzen durchgeführt wurde.

Die Auflage, die Schwänze um maximal ein Drittel zu kupieren, erhöhte dort das Risiko für Schwanzbeißen und -nekrosen, den sächsischen Ergebnissen entsprechend um den Faktor 1,5. Über die Lehren aus dem bemerkenswerten Thüringer Pilotprojekt hatte die Bauernzeitung in Ausgabe 29/2019 im Beitrag „Ursachen für Schwanzbeißen sind viel komplexer“ zusammenfassend berichtet.

Erfahrungen zum Kupierverzicht in der Praxis sammelt Ralf Remmert nicht erst, seitdem es den Aktionsplan gibt. Am Standort in Neudorf werden 1.400 Sauen und 500 Jungsauen gehalten. Dabei steht nicht nur besonders tiergerechte Haltung im Vordergrund der Unternehmensstrategie. Zugleich geht es um die regionale Vermarktung in einer Fleischerei mit 15 Filialen. Auf diese Weise wird versucht, die Wünsche der Zeit mit dem für den Absatz nach wie vor wichtigsten Kriterium – der Preiswürdigkeit des Produktes – zu verbinden.

Der Betrieb umgeht mit seiner Direktvermarktung den komplizierten und ressourcenverbrauchenden Weg über die Labels des Einzelhandels. Eine Grundvoraussetzung dafür ist sicherlich die Größenordnung mit 4.500 Mastplätzen. Eingesetzt wird ausschließlich Futter aus der Region. Die Kombination von Leistungs- und Strukturfütterung entspricht im Grunde dem in Köllitsch (weiter-)entwickelten Konzept einer Beschäftigungsfütterung.

In der Ferkelerzeugung wird versucht, den Einsatz von Kastenständen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Besamung in der Gruppe funktioniert auch ohne Kastenstände. Es bewährte sich aber nicht alles von Anfang an, wie etwa die Gruppenhaltung ferkelführender Sauen. Sie stellt nach Einschätzung Remmerts zu hohe Anforderungen an die Arbeitswirtschaft.

Das Prinzip, die Mitarbeiter in die Entwicklung tiergerechter Haltungsverfahren einzubinden, gehört zum Neudorfer Betriebskonzept. Um weniger Ammoniak an die Umwelt abzugeben, versucht der Betrieb eine Kot-Harn-Trennung.

Außenklimareize und einfache Buchtenstrukturierung

In Ferkelaufzucht und Schweinemast werden den Tieren durch den Stallbau zum Teil Außenklimareize angeboten. Dies erleichtert es nach Remmerts Erfahrungen, den Schweinen eine offensichtliche und einfache Buchtenstrukturierung anzubieten. Sie ist hier eine Grundvoraussetzung für die Aufzucht von unkupierten Ferkeln. So haben die Schweine die Wahl, in welchem Umfeld sie sich aufhalten wollen und können durch Wechseln auf stressige Haltungssituationen reagieren. „Zugluft wird für Schweine nur dann ein Problem, wenn sie ihr nicht ausweichen können“, schätzt der Betriebsleiter ein.

Remmert versucht alles, um Stress zu reduzieren. Die Sauen bleiben beim Absetzen von Ferkeln in der Nachbarbucht in Sichtweite und – ähnlich wie in Schweden – als Wurfverband zusammen. Künftig möchte der Betrieb eine hofnahe Schlachtung von Familiengruppen erreichen, um auf weite Transporte möglichst zu verzichten. Bekanntlich werden auch die organoleptischen Verzehrseigenschaften von Schweinefleisch maßgeblich durch den Stress unmittelbar vor der Schlachtung verursacht. Dieser Weg ist ein weiterer Schritt zur konsequenten Umsetzung der Betriebsphilosophie „Tier und Umwelt im Mittelpunkt“.

Bedarfsgerechte Versorgung durch modernen Stallbau

Zukunftsfähige Stallbaukonzepte aus Sicht eines Stallausrüsters stellte Dr. Richard Hölscher vor. Seine Firma vertritt für die Schweinemast mit Sortierschleusen ein Haltungssystem, was systembedingt an Gruppengrößen von 250 bis 400 Mastschweine gebunden ist. Die Mastschweine müssen, um zum Futter zu gelangen, einen „Fangstand“ betreten, in dem sie optisch vermessen werden. Dann werden sie je nach Körpergewicht zu einer der beiden Fütterungen ausgeschleust. Im Vergleich zur Standardfütterung eines Abteils ist die Versorgung dadurch bedarfsgerechter. Mäster, die erfolgreich mit Sortierschleusen arbeiten, kaufen konditionell möglichst ausgeglichene Ferkelpartien ein.

Entscheidend ist aber das Aussortieren von vermarktungsfähigen Schweinen – heute in der Regel nach FOM (Körpergewicht) und weniger nach Auto-FOM Kriterien (Gewicht der Handelswert bestimmenden Teilstücke) – in eine Verkaufsbucht. Das hat arbeitswirtschaftlich und vermarktungsseitig solche Vorteile, dass die möglichen Nachteile der Großgruppe (ca. 50 g weniger Masttagszunahme, systemuntaugliche Tiere, eventuell größere Nachahmeffekte bei Verhaltensstörungen) in Kauf genommen werden.

Die Probleme mit systemuntauglichen Tieren sind laut Hölscher beim Stallbau durch die Wahl von Einrichtungsdetails (Türen neben den Sortierstationen) deutlich reduziert worden. Die Quote soll unter einem Prozent liegen. Während in ostdeutschen Standardbetrieben die Sortierverluste (nicht optimale Sortierung nach Gewicht und Muskelfleisch) im Verlauf der letzten zehn Jahre häufig so hoch wie die möglichen Gewinne sind, betragen sie bei gut laufenden Sortierschleusen nur einen Bruchteil davon. Die Veränderungen in der Schlachtkörperbewertung nach Handelswert (Auto-FOM) lassen diesen Vorteil noch steigen. red

Düngeverordnung: Verbände blicken jetzt auf rote GebieteNachdem der Bundesrat für die Düngeverordnung gestimmt hat, erneuern die Verbände ihre fachliche Kritik. Zugleich kündigen sie an, die Ausweisung der Nitrat-Überschussgebiete intensiv begleiten zu wollen.

Als ein falsches Signal an die Landwirtschaft hat der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, die heutige Verabschiedung der verschärften Düngeverordnung im Bundesrat bezeichnet. Die „fachlich mangelhafte“ Verordnung sei von Bund und Ländern im Eiltempo durchgeboxt worden. Die Fristverlängerung zur Abgrenzung der roten Gebiete sowie der dort geltenden Auflagen auf Ende Dezember 2020 sei zwar in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie richtig, ändere aber nichts an der grundsätzlichen Bewertung der Düngeverordnung.

Für Sachsens Bauernverband war Ergebnis klar

Schon vor der heutigen Entscheidung des Bundesrates sei aus Sicht des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB) klar gewesen, dass eine spürbare Veränderung der Novelle der Düngeverordnung zugunsten der Landwirtschaft nicht mehr zu erreichen war. Eine Verletzung der von der EU-Kommission gesetzten Fristen hätte unweigerlich dazu geführt, dass die gesamten Flächen in Sachsen als rote Gebiete ausgewiesen worden wären. Ziel müsse es nun sein, eine verursacherbezogene Ausweisung von roten Gebieten zu erreichen. Zugleich gelte es, alle Messstellen zu überprüfen. Den begonnenen Dialogprozess mit allen Beteiligten in Politik und Landesverwaltung wolle man weiter fortführen.

Hohe Erwartungen in Mecklenburg-Vorpommern

Nach den Worten von Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, „muss jedem klar sein, dass es für die Landwirte künftig schwieriger wird, Lebensmittel in der bisherigen Qualität und Menge zu produzieren“. Auf absolutes Unverständnis stoße die verpflichtende Reduktion der Stickstoffdüngung auf 80 % des Pflanzenbedarfs in roten Gebieten. Dafür gebe es weder eine pflanzenbaulich noch wasserwirtschaftlich belastbare Begründung. Bei der anstehenden Abgrenzung der roten Gebiete habe man „sehr hohe Erwartungen“ an den Landesagrarminister, erklärte Kurreck.

TBV: Fristverlängerung greift zu kurz

Für den Thüringer Bauernverband (TBV), der die Düngeverordnung einen fachlichen Irrweg nannte, greift die Fristverlängerung als Reaktion auf die Coronakrise zu kurz. Die Kapazitäten seien derzeit mit der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Landwirtschaftsbetriebe ausgelastet. Längere Sperrfristen verlangten nach dem zeitnahen Bau von mehr Lagerkapazitäten für Gülle und Festmist: „Die Coronakrise macht es derzeit schlicht unmöglich, diese Arbeiten anzugehen. Die Landwirte müssten jetzt damit beginnen, können aber weder die erforderlichen Baugenehmigungen noch die notwendigen Baukapazitäten bekommen“, so TBV-Präsident Klaus Wagner. Die Folge werde ein weiterer Abbau der Tierbestände sein, in einigen Fällen auch das Aufgeben ganzer Betriebszweige. Ungeachtet dessen eröffne die Verschiebung die Möglichkeit, die roten Gebiete in Thüringen genauer abzugrenzen. Verbände und Fachministerien in Thüringen seien dabei auf einem kooperativen Weg unterwegs.

LBV Brandenburg: Verbleibende Zeit nutzen

„Was wir als Bauernverbände erreicht haben, ist eine Fristverlängerung. Auf mehr wollten sich die politischen Akteure angesichts der drohenden Strafzahlungen der EU nicht einlassen“ kommentierte Henrik Wendorff die Bundesratsentscheidung zur „fachlich fragwürdigen neuen Düngeverordnung“. Die Landwirte, so der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg (LBV), müssten die verbleibende Zeit intensiv nutzen, um ihre Gülle- und Festmist-Lagerkapazitäten zu erweitern. Hier erwarte der LBV, dass die Genehmigungsverfahren schnell und unkompliziert laufen und die Fördersätze deutlich angehoben werden.

Bauernbund Brandenburg: „Das ist ein Schlag ins Gesicht“

Scharfe Kritik übte der Bauernbund Brandenburg an der Bundesratsentscheidung: „Das ist ein Schlag ins Gesicht der zehntausenden Bauern, die gegen die sinnlose Reform auf die Straße gegangen sind und an vielen Orten nachgewiesen haben, dass die neuen Regeln keine Vorteile für die Umwelt, wohl aber Nachteile für die Ernten bringen“, so Bauernbund-Geschäftsführer Reinhard Jung. Die Düngeverordnung sei „ein technokratisches Monster, der heutige Beschluss eine Machtdemonstration der Bundesregierung gegen die Menschen auf dem Land, die jeden morgen früh aufstehen und unser tägliches Brot erzeugen“. Landwirtschaftsministerin Klöckner brauche sich nicht einzubilden, dass mit der Verabschiedung der Novelle die Diskussion beendet sei. Jung prophezeite, dass es viele Klagen gegen die roten Gebiete geben wird.

AbL sieht Landesregierungen jetzt in Verantwortung

Für den Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Martin Schulz, stehen jetzt die Landesregierungen in der Verantwortung, zusammen mit Bauern, Wasserwerken und Umweltverbänden eine möglichst verursachergerechte Ausweisung von Gebieten und die Festlegung von praxisgerechten und angemessenen regionalen Regelungen zu treffen. „Von Bund und Ländern zusammen müssen die vielen Betriebe und Wirtschaftsweisen gestärkt werden, die nicht Verursacher sind. Den anderen müssen Wege ermöglicht werden, Lebensmittelerzeugung und Umweltschutz in der Praxis wieder zu vereinen.“ Seine AbL-Vorstandskollegin Elisabeth Fresen warnte davor, im Angesicht der Corona-Krise und der Düngeverordnung lautstark in den Medien Überlegungen eines Produktionsstreiks anzustellen:„Das ist nicht nur unanständig, sondern auch gefährlich. Wer jetzt mit Drohungen leichtfertig Vertrauen aufs Spiel setzt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden und handelt verantwortungslos.“

Land schafft Verbindung hält sich Klageweg offen

Den Klageweg gegen die Ausweisung der roten Gebiete will sich auch „Land schafft Verbindung – Deutschland“ (LsV) offen halten, kündigte dessen Vorstand an. Die Fristverlängerung wollte LsV als kleinen Erfolg der Bewegung verstanden wissen. „Wir müssen mit unserer Arbeit weitermachen und eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Bestimmung und Auswertung der Messstellen und eine Düngeverordnung fordern, die nicht die Gesamtschuld auf die Landwirte abwälzt, sondern alle Verursacher adäquat berücksichtigt“, hieß es in einer Erklärung. Aufgabe sei es nun, an einem Konzept zur Binnendifferenzierung mitzuarbeiten, das alle Belange berücksichtige – die der Umwelt und die der Landwirte. Erinnert wurde daran, dass in Kürze weitere Entscheidungen anstehen, die Landwirte maßgeblich betreffen werden, darunter zur Alters- und Krankenkasse, Zulassung und Verbot von Pflanzenschutzmitteln, Tierwohl, das Pauschalierungsverbot oder das Insektenschutzprogramm.

Förderung für Gesundheitsschutz sichernDie Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau fördert ab dem 1. April wieder den Kauf ausgewählter Produkte, die zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz beitragen. Die Fördersumme ist begrenzt – schnell sein lohnt sich also.

Für die Förderung beim Kauf ausgewählter Produkte, die zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit beitragen, stellt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 400.000 Euro zur Verfügung. Die Aktion startet am 1. April 2020 und endet, sobald die Gelder aufgebraucht sind. Die Vergabe erfolge nach der Reihenfolge der Antragseingänge, wie die SVLFG mitteilt. Einen Antrag können all diejenigen stellen, die mit ihrem Unternehmen in der Land- wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind. Jährlich ist eine Förderung pro Unternehmen möglich.

Förderung der SVLFG beantragen: So geht es

- Den komplett ausgefüllten Antrag einreichen. Es können nur Anträge berücksichtigt wer-den, die ab dem 1. April 2020 gestellt werden.

- Die Förderzusage abwarten.

- Danach das Produkt kaufen und die Rechnung einreichen. Anschaffungen vor dem1. April 2020 können nicht gefördert werden.

Das kann von der SVLFG gefördert werden

Der Kauf folgender Produkte wird mit 30 Prozent der Anschaffungskosten gefördert, jedoch höchstens bis zur Maximalförderung, die für das jeweilige Produkt gilt:

| Produkt | Maximalförderung |

| Kamera-Monitor-System | 100 € |

| Radwechselwagen | 600 € |

| Kühlweste | 80 € |

| Teleskopstange mit Totholzkralle | 200 € |

| Ausrüstung für Königsbronner Anschlagtechnik (KAT) | 500 € |

| Slackline-Set | 15 € |

| Anti-Ermüdungsmatte | 50 € |

| Stehhilfe | 40 € |

| Halsfangrahmen mit Schwenkgitter | 200 € |

| Fang-/Behandlungsstand für Rinder | 400 € |

| Großballenraufe mit Sicherheitsfangfressgitter | 400 € |

| Leitungsortungsgerät | 300 € |

| Podestleiter | 300 € |

| Nachrüstung von Schlepperaufstiegen bei Altschleppern (bis Baujahr 1980) | 100 € |

| Gebläse unterstützter Atemschutz nach DIN-EN 12941 / 12942 | 300 € |

Was gefördert wird und welche Anforderungen an die Produkte gestellt werden, ist auf der Website der SVLFG genau beschrieben. Dort stellt die SVLFG pünktlich zum 1. April auch das Antragsformular zur Verfügung. Die Unterlagen sind dann per Mail an praeventionszuschuesse@svlfg.de oder per Fax an 0561 785-219127 zu übermitteln.

Wie ein Agrarbetrieb mit dem Coronavirus umgeht

Das Coronavirus hat große Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wir haben die Agrargenossenschaft Trebbin besucht und mit Dr. Thomas Gäbert über den Einfluss der Corona-Krise gesprochen.

Was passiert, wenn Mitarbeiter in Quarantäne müssen? Wo kann der Hygieneplan im alltäglichen Betriebsablauf weiter verbessert werden? Wie wird die Kinderbetreuung der Mitarbeiter organisiert, und was machen polnische Mitarbeiter, wenn sich die Regelungen zum Grenzübertritt verschärfen? Diese Fragen beschäftigen viele Agrarbetriebe in Zeiten des Coronavirus.

Dr. Thomas Gäbert ist Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Trebbin eG. Im Video erklärt er, wie der Agrarbetrieb mit der Situation um das Coronavirus umgeht. db

Coronavirus: Aktuelles aus Thüringen

In Thüringen gilt die Notbetreuung von Kindern jetzt für die gesamte Landwirtschaft. Die Betriebe berichten von Personalproblemen. Das Land will finanzielle Hilfen auf den Weg bringen und ein Spargelbetrieb vermietet jetzt seine Dämme.

Zehn Tage dauerte es, bis die Thüringer Landesregierung gestern Nachmittag die Notbetreuung von Kindern an Schulen und Kindergärten für in der „Land- und Viehwirtschaft“ tätige Eltern gestattete. Bislang war dies in Thüringen auf „größere“ Tierhaltungen begrenzt. Einige Landkreise hatten sich bei der Kindergartenbetreuung darüber hinweg gesetzt, und die Landwirtschaft generell als systemrelevant eingestuft. Unberührt von der nun erfolgten Anpassung bleibt, dass „beide Eltern in einem Betrieb der kritischen Infrastruktur“ arbeiten müssen. Bescheinigungen der Arbeitgeber müssen belegen, dass „die konkrete Person zur Aufrechterhaltung des Betriebes unabkömmlich ist“.

Viele Mitarbeiter fallen aus

Dass aktuelle Personalprobleme in den Landwirtschaftsbetrieben auf die fehlende Kinderbetreuung zurückzuführen sind, zeigt eine zweite Umfrage des Thüringer Bauernverbands (TBV) unter seinen Mitgliedsbetrieben zu den Auswirkungen der Coronakrise. Von 121 Unternehmen gaben 53 an, dass Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können, weil sie daheim die Kinder betreuen müssen. Hinzu käme, dass Kollegen in Quarantäne seien oder Mitarbeiter aufgrund der Grenzschließungen fehlen würden. In 44 der 121 Betriebe sind mittlerweile mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter nicht verfügbar. Angesichts der ohnehin dünnen Personaldecke geht das an den Unternehmen nicht spurlos vorbei.

Erste Probleme mit Ersatzteilen

Etliche Betriebe, die sich an der TBV-Umfrage beteiligten, berichteten von Problemen bei der Versorgung mit Betriebsmitteln, Ersatzteilen oder Pflanzenschutzmitteln. Dies trifft auch auf Servicepartner (Landtechnik, Technik der Innenwirtschaft, Tierarzt) zu. Beim Absatz von Tieren spüren momentan nur 44 % der tierhaltenden Betriebe keine Auswirkungen der Coronakrise. Immerhin 38 % der Befragten sehen eine staatliche Unterstützung als notwendig an.

Agrarstaatssekretär Weil: Schnelle Finanzhilfen

Agrarstaatssekretär Torsten Weil forderte gestern den Bund auf, auch Landwirtschaftsbetriebe im Rahmen der Corona-Soforthilfen für kleine Unternehmen (bis 10 Mitarbeiter) zu berücksichtigen. Das Thüringer Agrarministerium und das Wirtschaftsministerium prüften, die finanziellen Soforthilfen für die gewerbliche Wirtschaft schnellstmöglich auf die Landwirtschaft und den Gartenbau auszudehnen.

Weil begrüßte, dass die EU-Kommission die Beihilfegrenzen (De-minimis) am Mittwochmorgen für Agrarbetriebe in der Primärproduktion von 20.000 € auf 100.000 € angehoben hatte. Damit sei unbürokratische Hilfe in der Krise möglich. Er forderte den Bund auf, umgehend diese Möglichkeit zu nutzen und Gelder für wirtschaftlich betroffene Agrarbetriebe bereitzustellen.

Einreisestopp für Saisonarbeiter

Mit dem Einreisestopp für Saisonarbeiter aus Polen oder Rumänien hat sich die noch am Dienstag vom Thüringer Gartenbauverband formulierte Hoffnung nach dem Ernteeinsatz angestammter Helfer bei der Spargel- und Erdbeerernte in Luft aufgelöst. Während Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer heftig kritisierte, zeigte TBV-Präsident Klaus Wagner Verständnis. Es müsse alles getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen: „Wer in diesem Jahr Spargel essen will, der muss ihn selber stechen“, zitierte der MDR den Thüringer Bauernpräsidenten. Betrieben empfahl er, für die Suche nach deutschen Erntehelfern die entsprechenden Portale zu nutzen. Minister Hoff hatte die landwirtschaftlichen Unternehmen darum gebeten, attraktive Bedingungen für die Saisonarbeiter zu schaffen. Dabei wolle man die Betriebe im Rahmen der Fördermöglichkeiten unterstützen.

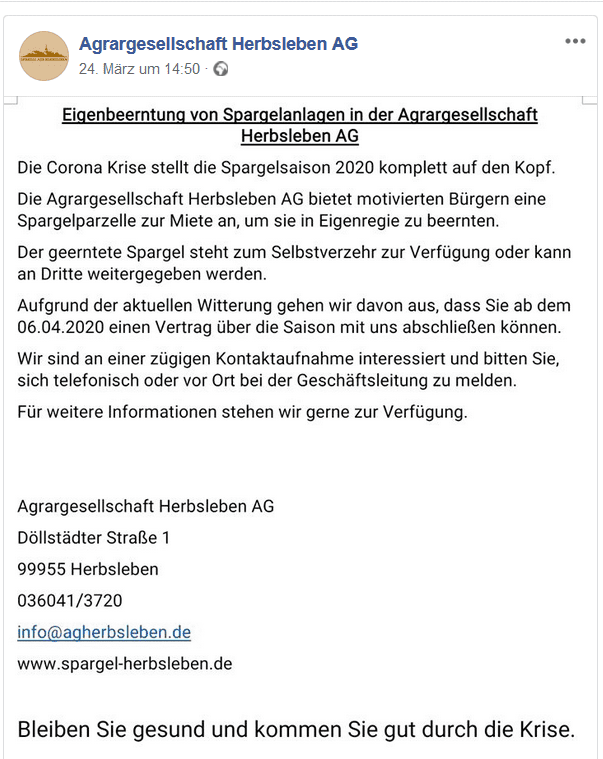

Spargeldämme vermieten

Die Agrargesellschaft Herbsteben AG – mit gut 100 ha einer der beiden großen Spargelanbauer im Freistaat – reagiert auf das Fernbleiben der osteuropäischen Saisonarbeiter. Lediglich 16 Erntehelfer sind bereits da. „Doch das reicht natürlich nicht aus, bis zu 220 Leute brauchen wir in der Saison“, sagt Arvid Schmidt-Heck, Assistent der Geschäftsführung. Seit der Betrieb angekündigt hat, seine Spargeldämme zu vermieten, melden sich immer wieder Interessenten. Bürger können nun einen Dammabschnitt mieten und in Eigenregie ernten, selber verbrauchen oder den Spargel vermarkten. „30 Leute stehen bereits in der Liste“, so Schmidt-Heck. Mitunter seien bereits zwei bis drei Dämme bestellt. 300 Meter würden rund 225 € Miete kosten. (unter Mithilfe von Birgitt Schunk)

Coronavirus: Jessen und Schweinitz unter Quarantäne

Wegen gehäufter Infektionen mit dem Coronavirus stehen seit heute Morgen um 7 Uhr die Ortschaften Jessen und Schweinitz (Landkreis Wittenberg) unter Quarantäne. 8.000 Einwohner sind betroffen.

Der Landrat des Landkreises Wittenberg, Jürgen Dannenberg, hat auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eine Allgemeinverfügung erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Feuerwehrleute und Polizisten kontrollieren die Umsetzung der Verordnung. Insgesamt sind etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das Landratsamt hat ein Infotelefon für Anwohner geschaltet, das unter der Telefonnummer (03491) 479 479 erreichbar ist.

Laut der Allgemeinverfügung des Landkreises dürfen sich Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Jessen und Schweinitz nur noch in ihrer Wohnung bzw. auf ihrem Grundstück aufhalten. Verlassen werden darf die häusliche Umgebung nur in dringenden Fällen, etwa zum Einkauf oder zum Gang zur Apotheke. Dies muss auf kürzestem Wege geschehen und darf auch nur dann erfolgen, wenn keine Erkältungssymptome vorliegen. Danach muss man sich unverzüglich wieder in häusliche Quarantäne begeben.

Gehäufte Infektionen in Pflegeheim

Im Landkreis Wittenberg gab es heute Morgen (Stand 6.00 Uhr) 53 Patienten, die sich mit dem Virus infiziert haben. Die meisten Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden ärztlich betreut. Sechs Personen werden stationär im Krankenhaus betreut. Kontaktpersonen wurden bzw. werden ermittelt.

Schwerpunkt der kritischen Entwicklung im Landkreis sind die Stadtteile Jessen und Schweinitz der Stadt Jessen (Elster). In den beiden Orten gibt es 41 Corona-Infizierte. Im Pflegeheim stieg die Zahl der Erkrankten seit Wochenbeginn drastisch an. Elf Bewohner und fünf Mitarbeiter haben sich angesteckt. Drei Bewohner kamen zur Beobachtung ins Hospital. Eine Ausbreitung der Erkrankungen konnte mit den bisherigen Maßnahmen nicht unterbunden werden, weshalb der Landrat die Allgemeinverfügung erließ. Diese enthält zusätzliche Auflagen.

Weitere Regeln im Überblick

Wer in den vergangenen 14 Tagen in Jessen oder Schweinitz war und dort seinen Haupt- oder Nebenwohnsitz hat, muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Wer Erkältungssymptome aufweist, muss sich unverzüglich telefonisch bei seinem Hausarzt oder beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst telefonisch unter der Nummer 116 117 melden.

Alle Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Jessen und Schweinitz sind verpflichtet, den direkten Kontakt mit anderen Personen einzustellen. Der Kontakt mit Menschen, die im Haus leben, ist demnach auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren.

Ausnahmen von Quarantäne

In den von der Sperrung betroffenen beiden Ortschaften gibt es eine Reihe von Unternehmen der Ernährungswirtschaft. Für etliche davon gibt es, wie für weitere Bereiche der kritischen Infrastruktur, Ausnahmeregelungen. Von der Quarantäne ausgenommen sind nach Angaben des Landkreises Mitarbeiter der medizinischen Pflege, der Rettungsdienste sowie der Bayerischen Milchindustrie (Molkerei Jessen), der MEG Jessen GmbH, der Jütro Tiefkühlkost, der Feintool System Parts, der Jessener Personennahverkehrsgesellschaft und des Bleck- und Technologiezentrums Linda.

Korrektur (Montag, 30. März): In der ersten Fassung des Beitrages hieß es, eine Feier in einem Autohaus in Jessen solle der Auslöser für das gehäufte Auftreten der Virusinfektion gewesen sein. Die berichtende Agentur berief sich dabei auf eine Auskunft aus dem Landratsamt. Wie sich inzwischen herausstellte, hat es keine Feier in einem Autohaus gegeben. Darüber informierte die Agentur am Freitag voriger Woche mit einer korrigierten Meldung. Wir bedauern, dass den Inhabern des Autohauses durch die falsche Information Unannehmlichkeiten entstanden sind. Die Redaktion

Weitere Informationen zu den Maßnahmen laut Allgemeinverfügung des Landkreises Wittenberg gibt es hier.

Festmist für den Roggen

Auf dem Havellandhof Ribbeck wird zurzeit Mist gestreut. Im Roggen soll er zu einer ausreichende Nährstoffversorgung beitragen. Zum Bestandesschluss wurde das Getreide bereits leicht angedüngt.

Junglandwirt Phillip Kaim vom Havellandhof Ribbeck im westlichen Brandenburg ist derzeit mit der Frühjahrsdüngung beschäftigt. Der Winterroggen auf den sandigen Böden wird mit Mist aus dem Rinderstall gedüngt. Zwei Wochen zuvor hat der spät gesäte Winterroggen bereits die erste Stickstoffgabe bekommen. So soll die Bestockung noch mehr gefördert und für einen schnellen Bestandesschluss gesorgt werden. db

Coronakrise: Die wichtigsten Alltagsfragen

Veranstaltungsausfälle, Reisestornierungen, Kinderbetreuung – durch die Coronakrise ergeben sich eine Vielzahl von Problemen und Ungewissheiten. Wir geben Antworten auf einige der wichtigsten Alltagsfragen.

Die Coronakrise erschüttert die ganze Welt, auch in Deutschland verbreitet sich das Virus rasant. Neben der wachsenden Sorge um eine Infektion und die sehr konkreten Folgen für die Landwirtschaft gibt es aber auch überall viele Probleme im Alltag, die sich durch die Coronakrise ergeben und die ebenso gelöst werden müssen.

Kurzarbeit oder Zwangsurlaub

Rückwirkend zum 1. März können Betriebe Kurzarbeitergeld bereits nutzen, wenn nur zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Mit Kurzarbeit besteht das Arbeitsverhältnis fort und wird durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld stabilisiert, die Mitgliedschaft und Beitragszahlung in der Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung werden weitergeführt. Während der Zeit der Kurzarbeit erhalten die Arbeitnehmer für den ausgefallenen Lohn ein gekürztes Arbeitsentgelt. Es beträgt in Abhängigkeit von den persönlichen Voraussetzungen 60 bzw. 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz. Eine vollständige Übernahme der Einkommensverluste der betroffenen Beschäftigten ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Zudem ist es möglich, Urlaub anzuordnen, soweit die betreffenden Urlaubstage nicht schon genehmigt sind. Urlaub, der schon genehmigt ist, könne vom Arbeitgeber nicht ohne Weiteres wieder gestrichen werden, sagt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Seiner Einschätzung nach kann es aber in einer Pandemie-Situation durchaus möglich sein, dass Arbeitnehmer die Hälfte oder zwei Drittel ihres Urlaubsanspruchs erst einmal einsetzen müssen. Dringende betriebliche Gründe stehen dann den Urlaubswünschen der Arbeitnehmer entgegen. Selbstständige erhalten kein Kurzarbeitergeld, weil sie nicht in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert sind.

Veranstaltung abgesagt – welche Rechte?

Wenn ein Veranstalter ein Ereignis an einem bestimmten Termin komplett absagt, können Ticketinhaber ihr Geld zurückverlangen. Es besteht ein Erstattungsanspruch, weil der Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht nachkommt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er etwas dafür kann oder nicht. Es ist auch egal, ob das Ticket personalisiert ist und damit nicht übertragbar.

- Verschiebt der Veranstalter das Event, müssen Ticketinhaber unterscheiden, ob das Ereignis ursprünglich an einem festen Termin stattfinden sollte oder nicht. Steht auf der Karte ein festes Datum, müssen Betroffene sich auf die Verschiebung nicht einlassen. Sie müssen den Ersatztermin nicht wahrnehmen, können ihr Ticket zurückgeben und den Eintrittspreis zurückverlangen. Anders sieht es aus, wenn das Ticket für einen Zeitraum gilt wie bei einem Festival oder einer Messe oder gar kein bestimmtes Datum festgelegt ist. In so einem Fall muss man sich auf den Ersatztermin einlassen – und kann kein Geld zurückfordern.

- Wer sein Ticket aus Angst vor Corona zurückgeben will, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung. Allerdings sollte man beim Veranstalter nachfragen, ob man dennoch sein Geld zurückbekommt. Das gilt unabhängig davon, wie viele Teilnehmer eine Veranstaltung hat. Wer eine Ticketversicherung hat, sollte sich die AGB sowie die Versicherungsbedingungen genau anschauen. Hat der Versicherungsanbieter das Coronavirus bereits in die Ausschlussgründe aufgenommen, greift die Versicherung nicht.

- Bei einer Fußballdauerkarte gilt: Besitzer können aus Sorge vor dem Virus die Dauerkarte nicht einfach stornieren. Allerdings ist es möglich, für eine einzelne Veranstaltung, die abgesagt wurde, den Preis anteilig zu ermitteln und sich diesen zurückerstatten lassen, selbst wenn es in den AGB anders steht. Besitzer einer Dauerkarte sollten sich an die Kartenvorverkaufsstelle oder den Veranstalter wenden. Wer über ein Buchungsportal ein Ticket gekauft hat, muss sich in der Regel an den Veranstalter wenden, um sein Geld für eine abgesagte Veranstaltung zurückzubekommen.

Greift die Reise- Rücktrittsversicherung?

Wegen Corona helfen diese Versicherungen oft nicht. Eine Reiserücktrittskostenversicherung tritt grundsätzlich nicht ein, wenn es Krisen im Reiseland gibt. Vielmehr geht es bei dieser Versicherung um Fälle, in denen Reisende selbst krank oder durch bestimmte Ereignisse wie Tod von Verwandten verhindert sind und nicht wie geplant reisen können.

Da die Weltgesundheitsorganisation WHO Corona inzwischen offiziell als Pandemie einstuft, wird nun eine Erstattung schwierig sein, falls der Reisende selbst an Corona erkrankt ist und eine Reise nicht antreten kann oder abbrechen muss. Denn viele Versicherer sehen vor, dass „Schäden, Erkrankungen und Tod infolge von Pandemien“ nicht versichert sind.

- Wenn Länder wegen Corona ihre Grenzen schließen und man hatte dort eine Reise gebucht, bleibt man in den meisten Fällen nicht auf den Kosten sitzen. Pauschalreisende sind ohnehin gut abgesichert und bekommen vom Veranstalter ihr Geld zurück. Einen zusätzlichen Schadenersatz gibt es aber nicht, weil es sich um außergewöhnliche Umstände handelt. Auch bei individuellen Buchungen von Hotels oder Ferienhäusern gilt nach Einschätzung von Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk: Kann ich das Ziel überhaupt nicht erreichen, bekomme ich das Geld zurück.

- Die Fluggesellschaften annullieren in aller Regel ihre Flüge, sobald ein Land Einreisestopp verhängt hat. „Sobald die Fluggesellschaft den Flug einstellt, erstattet sie den Ticketpreis“, sagt die Juristin. Eine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung gebe es aber nicht, da außergewöhnliche Umstände vorlägen.

- Urlauber können ein gebuchtes Hotel in Deutschland wegen der Coronakrise nicht ohne Weiteres kostenlos stornieren. „Es handelt sich um einen Mietvertrag. Solange das Hotel offen ist, muss ich bezahlen – auch wenn ich nicht anreise“, erklärt die Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk. Eine Ausnahme bestehe, wenn vor Ort Quarantäne herrsche. Allerdings ist es derzeit angeraten, private Reisen zu unterlassen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Wenn ich bezahlen muss, aber nicht anreisen will, dann würde ich versuchen, eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt oder einen Gutschein auszuhandeln“, rät die Juristin.

- Und wie sieht es mit Urlaub in einigen Wochen aus? „Wenn eine Buchung für einen Zeitraum nach der Einreisesperre besteht, rät Sabine Fischer-Volk: „Bitte jetzt nicht stornieren. Sonst riskiere man Stornogebühren. Am besten warten Urlauber schlicht ab. „Dann wird es rechtlich leichter.“

- Was mache ich mit der gekauften Fahrkarte der Deutschen Bahn (DB)? Für Reisende mit Fahrscheinen in das vom Coronavirus besonders betroffene Italien hält die DB ihre Kulanzregelung aufrecht: Kunden, die ihre Reise nicht mehr antreten möchten, können ihren Fahrschein kostenfrei erstatten lassen. Gleiches gilt für Reisende mit einer Fahrkarte der DB, bei denen der konkrete Reiseanlass (wie Messe, Konzert, Sportevent) entfällt. Die kostenfreie Erstattung gilt auch für den Fall, dass ein gebuchtes Hotel unter Quarantäne steht. Betroffene Kunden wenden sich an die Verkaufsstellen und den Kundenservice der Deutschen Bahn.

Was gilt für Fitnessclubs & Co?

Grundsätzlich gilt: „Wenn eine Leistung nicht erbracht werden kann, muss es auch keine Gegenleistung geben“, erklärt Eugénie Zobel von der Stiftung Warentest. Das bedeutet: Das Geld für ein Ticket müsste erstattet werden, Mitgliedsbeiträge müssten nicht unbedingt gezahlt werden, solange ein Sportclub geschlossen hat. Wollen Verbraucher auf ihre Ansprüche nicht gänzlich verzichten, können sie die Mitgliedsbeiträge unter Vorbehalt weiter zahlen, rät Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Das kann man entweder im Überweisungsfeld eintragen oder dem Anbieter in einem Brief schriftlich mitteilen. Zobel rät, für eine Lösung mit dem Anbieter Kontakt aufzunehmen.

Wer gehört zu den Risikogruppen?

Dazu gehören vor allem ältere Menschen. Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an, so das Robert-Koch-Institut.

Auch Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken wie Cortison) besteht ebenfalls ein höheres Risiko.

Auch Raucher sind gefährdet, sagt Prof. Michael Pfeifer von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Sie haben grundsätzlich ein höheres Risiko, Virusinfektionen zu erleiden, weil durch die Belastung des Rauchens die Abwehrkräfte des Bronchialsystems eingeschränkt sind. Viren & Co. haben so leichteres Spiel.

Blutspenden sind auch in Zeiten des Coronavirus möglich und werden nach wie vor dringend gebraucht. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) hin. Bei einem Blutspendetermin bestehe kein erhöhtes Ansteckungsrisiko: Die Hygienestandards seien durchgängig hoch. Die Notfallversorgung mit Blut sei nach aktuellem Stand noch gesichert.

Womit sollte man sich bevorraten?

Sich einen vernünftigen Vorrat anzulegen, heißt nicht Konserven, Fertiggerichte und Toilettenpapier zu horten. Unabhängig vom Coronavirus raten Innenministerium und Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ohnehin dazu, für Situationen wie Stromausfälle, Überschwemmungen oder starken Schneefall, immer genügend Vorräte für etwa zehn Tage im Haus zu haben. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung bietet auf seiner Internetseite einen Vorratskalkulator.

Wie sollen Anleger auf Kursrutsche reagieren?

Aktienbesitzer sollten sich jetzt nicht zu Panikverkäufen verleiten lassen. „Panik ist nie ein guter Ratgeber“, sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Der Rückgang der Börsenkurse sei aber nicht nur von reiner Panik, sondern auch von einer Neubewertung getrieben. Generell könne eine Krise sogar ein guter Zeitpunkt zum Einstieg bei Aktien sein. red

Seit Mittwoch: Einreisestopp für viele SaisonarbeiterFür die Einreise von Saisonarbeitern nach Deutschland gab es bislang Sondergenehmigungen. Seit Mittwochabend sind die Grenzen dicht. Für manche Länder gibt es aber Ausnahmen.

Aktualisierung (vom 26. März 2020, 16.05 Uhr): Saisonkräfte aus Polen und Tschechien dürfen noch einreisen. Nach aktuellen Informationen des Bundesinnenministeriums sowie der Bundespolizei gilt der Einreisestopp nicht für Länder im Schengen-Raum, zu denen keine vorübergehenden Grenzkontrollen von deutscher Seite vorgenommen werden. Das bedeutet, dass Saisonkräfte aus Polen oder Tschechien weiterhin nach Deutschland einreisen können.

Ab dem 27. März (Freitag) müssen sich jedoch polnische Arbeitnehmer, die aus Deutschland wieder nach Polen einreisen, in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Das bestätigte der polnische Grenzschutz (straz graniczna) auf Anfrage der Bauernzeitung. Werden Saisonkräfte in der kommenden Zeit auf den Betrieben in Deutschland untergebracht, wäre diese Quarantäneregelung also kein Hindernis. Eine ähnliche Quarantäneregelung gibt es auch für die Rückreise nach Tschechien.

Offen bleibt aber, ob auch die Zahl an Saisonkräften aus Polen und Tschechien nach Deutschland einreist, die gebraucht wird.

Zur weiteren Eindämmung der Pandemie durch das Coronavirus hat das Bundesinnenministerium (BMI) jetzt neue Einreisebestimmungen erlassen. Wie das BMI mitteilt, werde am Mittwoch, den 25. März, um 17 Uhr bis auf Weiteres die Einreise von Saisonarbeitskräften bzw. Erntehelfern nach Deutschland nicht mehr möglich sein. Das gelte neben den Landesgrenzen auf die die Einreise per Flugzeug – beides ist dann nicht mehr möglich.

Laut BMI gilt diese Regelung für die Einreise aus Drittstaaten, Großbritannien und aus EU-Staaten, „die den Schengen-Besitzstand nicht voll anwenden (u. a. Bulgarien und Rumänien) und für Staaten, zu denen Binnengrenzkontrollen vorübergehend wiedereingeführt worden sind.“

Der Einreisestopp sei laut BMI zwingend erforderlich. So sollen Infektionsnetten weiter vermieden werden. Besonders in Betracht der großen Zahl an Erntehelfern aus diesen Ländern sei diese Maßnahme nötig, heißt es vom BMI.

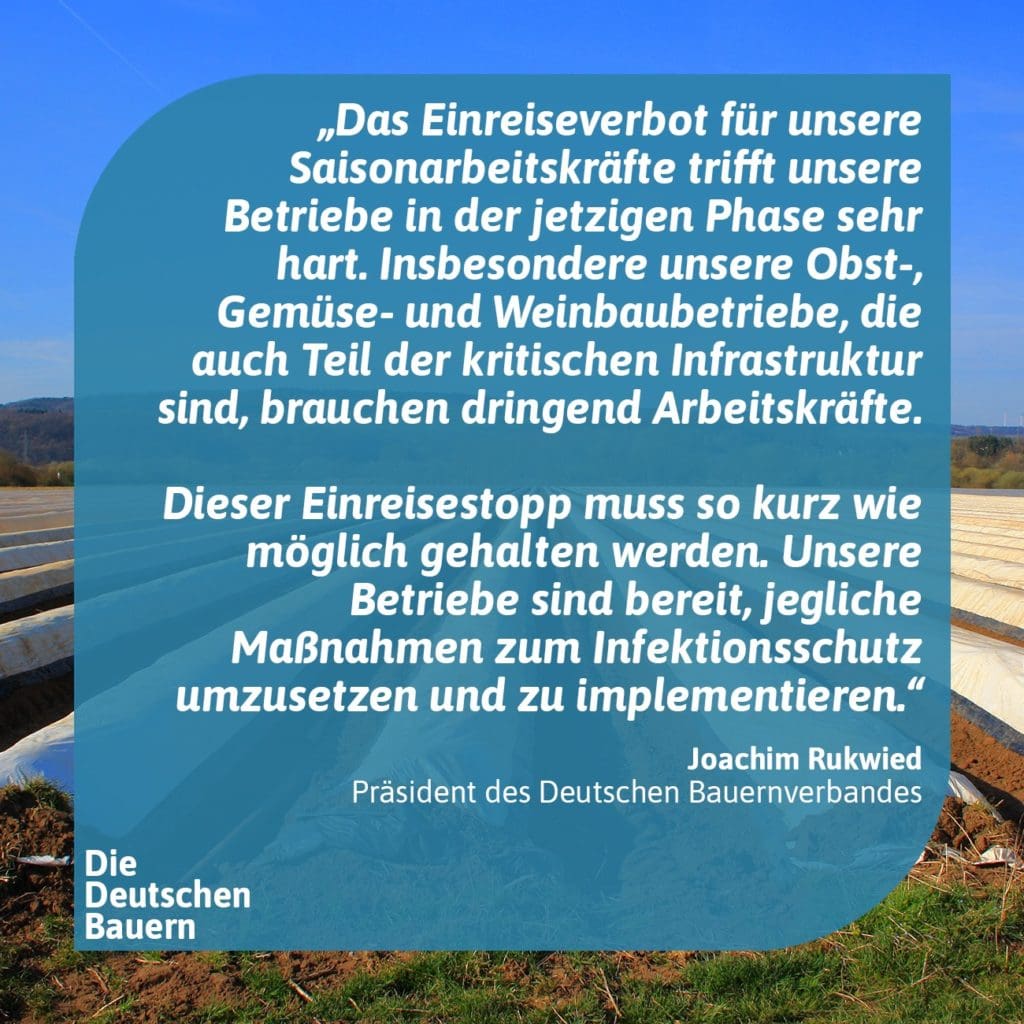

Die Reaktion des DBV auf den Einreisestopp für Saisonarbeiter

Der Deutsche Bauernverband (DBV) bezeichnete auf Facebook die Entscheidung des BMI als „einen schweren Schlag für die Versorgung mit Obst und Gemüse.“ DBV-Präsident Joachim Rukwied fordert, den Einreisestopp zu kurz wie möglich zu halten. Die landwirtschaftlichen Betriebe seien bereit, alles für einen wirksamen Infektionsschutz zu tun.

Aus Rukwieds Sicht „muss es kurzfristig unbürokratische und praktikable Lösungen geben, um Menschen in und aus Deutschland beschäftigen zu können.“ Der Bauernpräsident möchte „auch die Höchstbeträge für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse anheben, um Menschen für die Arbeit in der Landwirtschaft zu motivieren.“

Gleichzeitig zeigt sich der DBV dankbar für die Solidarisierung der Bevölkerung mit der Landwirtschaft. Im Gegenzug verspricht er, dass die Deutschen Bauern „alles daransetzen, dass die Versorgung der Bevölkerung auch trotz dieser Krise gewährleistet bleibt.“

Kritik aus Thüringens Agrarministerium

Thüringens Landwirtschaftsminister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff kritisiert indes das vom BMI verhängte Einreiseverbot. Eine vorherige Abstimmung mit den Ländern habe es nicht gegeben, wie das Thüringer Agrarministerium meldet.

„Die Länder und der Bund stimmen sich derzeit täglich, zum Teil mehrmals, in Telefonkonferenzen über das Vorgehen zur Bewältigung der Corona-Krise ab. Die Länder haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass seitens der betreffenden landwirtschaftlichen Bereiche erhebliche Probleme bei der Ernte wie zum Beispiel dem Spargel gemeldet werden. Dass der Bund nun unabgestimmt eine Einreisesperre verhängt, schafft kein Vertrauen.“, sagt Agrarminister Hoff.

Im Angesicht der jüngsten Regelung zum Einreisestopp wendet sich Hoff außerdem an die Menschen, die Landwirte bei der Ernte unterstützen möchten. „Angesichts dieses Einreisestopps werbe ich als Landwirtschaftsminister noch einmal mehr bei all denjenigen, die in der Corona-Epidemie nach Verdienstmöglichkeiten suchen, sich auf https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de//find.php zu melden und auch auf diesem Wege einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Epidemie zu leisten.“

Die landwirtschaftlichen Betriebe bittet Hoff aber auch darum, attraktive Arbeitsbedingungen für Erntehelfer zu schaffen. „Auf diesem Wege wollen wir die Betriebe im Rahmen unserer Fördermöglichkeiten unterstützen“, fügt er hinzu.

Agro-Farm Nauen: Frühjahrsarbeiten laufen

Im Havelland in Brandenburg laufen die Frühjahrsarbeiten bei der Agro-Farm Nauen. Es wird gedüngt, bearbeitet und gespritzt. Doch mit dem Boden gibt es weiterhin ein Problem.

Stefanie Peters ist Leiterin des operativen Geschäfts bei der Agro-Farm im brandenburgischen Nauen. Neben der Bodenvorbereitung zur Aussat von Zuckerrüben, die gerade läuft, wird fleißig gedüngt. Der anfallende Gärrest aus der Biogasanlage des Betriebes wird in fester und flüssiger Form ausgebracht – mit dem Düngerstreuer oder einem Fass. Je nachdem, was die Düngebedarfsermittlung ergeben hat, kommt eine andere Form auf dem Acker zum Einsatz.

Außerdem stehen die aktuell notwendigen Pflanzenschutzarbeiten im Frühjahr an und einige Wiesen müssen gedüngt werden. Dort steht aber noch zu viel Wasser, sodass ein Befahren, ohne Schäden zu hinterlassen, nicht möglich ist. „Das Grünland ist bei uns noch relativ nass, so dass wir noch nicht auf die Wiesen kommen“, sagt die junge Betriebsleiterin.

Böden der Agro-Farm Nauen: Es fehlen noch 200 Liter

Auf dem Acker sieht die Wasserversorgung aber immer noch ganz anders aus, wie Stefanie Peters beim leichten Graben in der Krume zeigt: „Wir sind froh über jeden Regentropfen. Es fehlen immer noch 200 Liter zum Normalzustand. Im Februar hatten wir 65 Liter, das ist recht viel. Deswegen konnten wir erst in der ersten Märzwoche mit der Stickstoffdüngung im Getreide anfangen.“ db

Übersicht: Hier werden Saisonkräfte vermitteltWer erntet den Spargel, wer die Erdbeeren, Äpfel, Gurken? Durch die Coronakrise droht akuter Mangel an Saisonarbeitern. Mehrere Online-Plattformen bieten die Vermittlung von Arbeitskräften an. Ein kurzer Überblick.

In den Betrieben werden die Arbeitskräfte knapp. Besonders betroffen sind Landwirte, die Sonderkulturen anbauen. Gemüsepflanzen müssen jetzt ins Freiland, der Spargel steckt bald die Köpfe aus den Dämmen. Aber auch später im Jahr werden zusätzliche Helfer gebraucht, um Beeren, Äpfel oder Gurken einzubringen. Die schon seit Langem vertraglich gebundenen Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland bleiben zum großen Teil aus. Der Landweg ist rumänischen Helfern versperrt, polnische Stammkräfte bleiben aus, weil sie Probleme bei der Wiedereinreise fürchten. Schätzungsweise 160.000 Saisonkräfte fehlen nach Schätzungen bundesweit.

Auf der anderen Seite gibt es im Land viele, die im Moment nicht ihrer gewohnten Arbeit oder ihrem Studium nachgehen können. Sie haben Zeit, Lust und möchten etwas dazuverdienen. Das ist jetzt sogar leichter möglich als bisher. Denn Bezieher von Kurzarbeitergeld, aber auch Vorruheständler können nach den aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung zur Bewältigung der Coronakrise mehr hinzuverdienen. Aus Teilen der Bevölkerung wurde Bereitschaft signalisiert, in der Landwirtschaft zu helfen.

Schwierig ist es in der Regel, die Interessenten von beiden Seiten zusammenzubringen. Wer Helfer sucht, für welche Tätigkeiten und mit welcher Bezahlung, ist nicht ohne Weiteres bekannt. Das Zueinanderfinden unterstützen neue Online-Plattformen, auf denen sich Arbeitgeber vorstellen. Suchende können nach Regionen auswählen und Kontakt aufnehmen. Wir stellen drei dieser Plattformen vor.

Übersicht: Online-Plattformen für Saisonkräfte

Das Land hilft

Gemeinsame Plattform vom Bundesverbands der Maschinenringe mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Es soll Kontakt direkter Kontakt zwischen Landwirten und potenziellen Arbeitskräften hergestellt werden. Regionale Suche ist möglich, es fallen keine Registrierungs- oder Vermittlungsgebühren an

Land Arbeit

Bringt Helfer und Landwirte, die Bedarf haben, zusammen. Mitinitiator ist die Gemüsegenossenschaft „Plantage“ in Frankfurt (Oder). Dort sollen sich momentan rund 3.000 Helfer registriert haben – und dem Vernehmen nach noch relativ wenige Landwirte.

Saisonarbeit in Deutschland

Als Landwirt können Sie kostenfrei Ihre Stellenangebote einstellen und ein Betriebsprofil anlegen. Interessierte Helfer können nach Zeitraum, Betriebsart, etc. filtern und direkt mit den Betrieben in Kontakt treten. Initiiert wurde die Plattform vom Gesamtverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände.

Coronakrise: Was Landwirte jetzt wissen müssen

Das Coronavirus sorgt für einen Ausnahmezustand in Deutschland. Die Auswirkungen bekommt auch die Landwirtschaft zu spüren. In unserem Schwerpunkt geben wir Landwirten Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Coronakrise. mehr