Steffen Eck führt im südthüringischen Floh-Seligenthal ein Pflegedienstunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern. Zudem ist er Nebenerwerbslandwirt und betreibt einen Archehof. Was wie völlig verschiedene berufliche Welten anmutet – verbindet er sehr erfolgreich miteinander.

Von Birgitt Schunk

Der Bürokram bleibt jetzt erst mal für eine halbe Stunde liegen. Matthias Vester ist in sein Nachtwächterkostümgeschlüpft. Draußen im Garten will er die Senioren der Tagespflege überraschen. Und schon ist auch er im Grünen, plaudert mit ihnen über längst vergangene Zeiten und gibt manch eine Episode zum Besten. Alles schön verständlich für die betagten Frauen und Männer. Sie kommen wochentags am Morgen hierher, werden betreut und am Nachmittag wieder nach Hause gebracht. „Corona hat sie verändert“, sagt Steffen Eck, der Leiter der Einrichtung aus dem südthüringischen Floh-Seligenthal.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Ein halbes Jahr musste wegen der Pandemie zuletzt auch seine Tagespflege schließen. „Die Kontakte untereinander haben gefehlt, das hat seine Spuren hinterlassen. Manche der Senioren sind mehr in sich gekehrt als vorher, nicht mehr so aktiv und teilweise auch depressiv.“ Ein ganzes Stück Arbeit also, um ihnen wieder ein wenig Lebensfreude zu geben. Anfang Juni, als die Tagespflege starten durfte, hatte Eck zur Begrüßung für die Senioren sogar Alphornbläser bestellt. Das hat gut getan. Heute nun lauschen sie den Nachtwächter-Geschichten, die der Mitarbeiter seines Büros erzählt.

Erinnerungen wecken

Er kann das gut, denn er ist ehrenamtlich in Schmalkalden als Stadtführer auf Achse. Und während alle zuhören, ist mittendrin im Gras allerhand Federvieh unterwegs, das pickt, scharrt und gackert. „Wie früher bei uns zu Hause, wir hatten auch Hühner“, sagt eine Dame. Eck weiß, dass die Tiere Erinnerungen wecken und Balsam für die Seele sind. Das war auch der Grund, weshalb der Sozialtherapeut sich vor 20 Jahren Thüringer Wald Ziegen für einen Streichelzoo anschaffte. „Viele der älteren Menschen, die wir betreuen, hatten früher selbst Landwirtschaft, haben teilweise die Ziegen noch gemolken.“ Federvieh hatte er ohnehin schon, denn seit über 40 Jahren züchtet Eck Rassegeflügel. Und so reifte der Gedanke, das ländliche Leben noch mehr zu beleben und ein Stückchen davon in den Alltag im Pflegebereich einzubauen. „Wenn die Kinder die Oma besuchen, ist es wie auf einem Bauernhof.“ Esel, Rinder, Schafe, Pferde und Schweine kamen hinzu. Später liebäugelte er dann auch noch mit einem Wildgatter, machte sogar seinen Sachkunde-Schein. „Doch die Genehmigungen hätte ich nur als Landwirt bekommen“, sagt er. Und so meldete der Chef der Pflegedienst Eck GmbH 2013 seine Nebenerwerbslandwirtschaft an, um Flächen kaufen bzw. pachten zu können und natürlich seine Viehhaltung auszubauen.

Zwei Jahre später kaufte er der ortsansässigen Agrargenossenschaft einen alten Stall ab und ließ alles grundhaft sanieren. Inzwischen freuen sich die Senioren, die noch zu Fuß unterwegs sind, wenn sie die Sikahirsche füttern und die Esel streicheln können. Neben den Tagespflegeeinrichtungen betreibt das Unternehmen aus Floh-Seligenthal auch zwei Häuser für betreutes Wohnen sowie zwei ambulante Pflegedienste und eine Wohngemeinschaft. Alles in allem stehen so im Unternehmensverbund rund 200 Frauen und Männer in Lohn und Brot. Es sind Mitarbeiter, keine Angestellten – weil sie mitarbeiten und nicht einfach nur ihren Job machen“, sagt Eck.

Heimisches genießen

Mit dem Ausbau der Viehhaltung stand irgendwann auch die Frage der Vermarktung seiner Nutztiere an. Da lag es nahe, Fleisch von Schwein, Rind, Wild und Geflügel selbst zu nutzen für das Mittagessen der Senioren. Inzwischen werden nicht nur für sie warme Mahlzeiten gekocht, sondern auch für Leute im Dorf oder für Betriebe. Zwischen 200 bis 300 Portionen verlassen täglich die Küche, die ebenso zum Unternehmen gehört. Weil man hier aber an Grenzen stößt, ist eine neue Großküche geplant. Und Eck weiß auch schon wo. Im März hat er die gut gehende Fleischerei Frank in Struth-Helmershof übernommen. „Der dortige Altmeister wollte sich zurückziehen. Die jungen Leute waren zwar bereit, weiterzumachen, aber das wollten sie gerne mit einem Partner an der Seite tun, um alles gemeinsam stemmen zu können“, erzählt er.

Schließlich besitzt die Fleischerei, die in vierter Generation geführt wird, auch eine Schlachtung mit EU-Standard. Nur 300 Metersind es von der landwirtschaftlichen Stallanlage bis hierher – kürzer könnten die Transportwegewohl nicht sein. „Die Tiere sind unaufgeregt und haben keinen Stress“, sagt der Nebenerwerbslandwirt. In der Fleischerei wird geschlachtet, zerlegt und verarbeitet– die Küche gibt an, welche Teile sie wann von Rind, Schwein und auch Wild benötigt. „Die Fonds für Suppen und Soßen kommen nicht aus Tüten oder Dosen, das wird alles selbstgemacht.“ Auf diese Weise werden die Schlachttiere komplett verwertet. Zum Frühstück oder Abendbrot im betreuten Wohnen kommt ebenso Wurst aus der eigenen Metzgerei auf den Teller.

Eck hat eine Vision: „Die Metzgereisoll autark werden – Handwerk und Qualität wollen wir dabei hochhalten.“ Noch wird natürlich zugekauft, denn das Auf kommen aus dem Nebenerwerbsbetrieb deckt nicht alles ab, was für die warmen Mahlzeiten benötigt wird oder gar über die Fleisch und Wursttheke geht. Doch die regionale Tierhaltung kommt an, die Kunden sind bereit, für frisch gekochtes Essen mit heimischen Zutaten auch etwas mehr auf den Tisch zu legen. Beteiligt hat man sich sogar schon an einem Forschungsprogramm der Uni Leipzig zur gesunden Ernährung. Und weil es dorthin gute, persönliche Kontakte gibt, wurde in der Schlachtung sogar ein Lehrvideo gedreht.

Seine Schweinehaltung will Eck noch ausbauen. Die Tiere stehen auf Stroh und haben alle noch ihre Ringelschwänze. Probleme mit Schwanzbeißen kennt er nicht. Neben den Futterfertigmischungen mit Eiweiß, Mineralstoffen und gequetschter Gerste wird im Sommer Gras gefüttert, im Wintergibt es Rüben. Das Wasser wird separat angeboten. „Die Schweine wollen Abwechslung haben und beschäftigt sein.“ Ab und an darf es auch mal eine kleine Fichte zum Knabbern sein. Auf seine Sattelschweine hält er große Stücke – vor allem, weil sie bei hoher Fruchtbarkeit auch noch gute Mütter sind. „Sie bauen Nester für die Ferkel.“ Die Sterblichkeit ist sehr gering. Relativ hoch ist allerdings der Fettanteil, deswegen kreuzt Eck mit Duroc oder Pietrain-Schweinen, um den Anteil an Muskelmasse zu erhöhen. „Hier sind wir noch am Experimentieren“, sagt er. So wie früher auf den Höfen werden die Tiere länger gehalten. „Die alten Bauern sagten immer: Ein Schwein muss Geburtstag gehabt haben, damit die Wurst richtig gut wird.“ Und weil die Schweine dann naturgemäß auch voluminöser sind, soll für die Schlachtung eine größere Brühwanne angeschafft werden.

Tierische zweite Schicht

Wenn Steffen Eck sein Tagwerk als Geschäftsführer geschafft hat, geht es an die zweite Schicht. Dann sind seine Tiere dran. Jeden Abend zieht er mit seinem 12-jährigen Sohn los. Gemeinsam bauen sie Koppeln, fahren Wasser, schauen hier und da nach dem Rechten. Mitunter ist der 55-Jährige auch nachts draußen, wenn die Mutterkühe kalben. Mit Julia Beyer hat er eine tiermedizinische Fachangestellte als Mitarbeiterin, die sich tagsüber um das Vieh kümmert und nachmittags Kindern vom Dorf das Reiten beibringt. Sie studiert Landwirtschaft in Bernburg und wird bald ihren Bachelor in der Tasche haben. 50 Hektar Grünland bewirtschaftet der Nebenerwerbslandwirt – von der Hälfte werden Silage und Heu gemacht, die übrigen Flächen sind Weide. Die Galloway-Rinder sind ganzjährig draußen. Darüber hinaus hält der Betrieb Rätische Graurinder. „Ich bin ein Ästhet – die Tiere sind etwas für Auge“, sagt der Züchter. Fast weiß würden die Kälber geboren, nach einem Jahr seien die Kühe dann eisengrau und die Bullen schwarz. „Dieser Farbwechsel fasziniert.“

Er hat sich die Graurinder als Dreinutzungsrasse aber auch ausgeguckt, weil sie in einer ähnlichen Höhenlange auf den Almen der Alpen beheimatet sind. Mit 20er- und 30er-Böden sowie Weiden bis in 800 Metern Höhe oben am Rennsteig ist der Gehalt des Futters auch in dem Südthüringer Nebenerwerbsbetrieb nicht so üppig. „Die Rinder kommen aber gut damit zurecht“, sagt Eck. Sie seien leichtkalbig, brächten jedes Jahr Nachwuchs zur Welt und hätten viel Milch – auch ohne die Zugabe von Kraftfutter. Eines hat der Landwirt aber bislang noch nicht ergründet: Von 14 Nachkommen der letzten Jahre gab es nur ein weibliches Kälbchen. „Aus Brandenburg haben wir uns einen Jungbullen geholt und hoffen, dass der auch Mädels kann.“ 25 Mutterkühe hält der Betrieb insgesamt, hinzu kommen zwölf Pferde, 30 Mutterschafe, elf Ziegen, vier Sauen und ein Eber – und das alles samt Nachzucht.

Traditionen erhalten

Steffen Eck hat eine Vorliebe für das Traditionelle – und das will er erhalten. Aus seiner Sicht wird die Welt sonst immer uniformer und ärmer. Überall gebe es in den Supermärkten das Gleiche. Tiere, die nicht genug Fleisch, Eier oder Milch liefern, oder auch für die Arbeit nicht mehr gebraucht werden, verschwinden immer mehr. „Und, was einmal weg ist, ist weg.“ Für gefährdete Nutztierrassen macht er deshalb Lobbyarbeit. Nicht umsonst hält er Rätisches Grauvieh, Pinzgauer, Deutsche Sattelschweine, Thüringer Wald Ziegen, Rheinisch-Deutsche Kaltblutpferde, Vorwerkhühner, Kupferputen oder Dorperschafe. 2019 wurde der Landwirtschaftsbetrieb als Archehof anerkannt.

Regelmäßig kommen so auch Besuchergruppen und Schulklassen. Eck freut es, seine Begeisterung an andere weitergeben zu können. Da werden auch mal alte Handwerkstechniken vorgeführt. „Das darf alles nicht verschwinden,“ sagt er. Deshalb ist er mit Esel und Pferden auch gern in historischen Umzügen mit dabei. Als 2017 in Schmalkalden 500 Jahre Reformation gefeiert wurden, aber sich mit Gleichgesinnten auf Luthers Spuren. Zu Fuß, mit Wagen, Pferden und im historischen Gewand war der Tross auf alten Wegen des Reformators unterwegs. Eck kann sich auch noch gut an Zeiten erinnern, als im Dorf zum Tanz aufgespielt wurde. Der Saal, der ebenso wie eine Pension zur Metzgerei Frank gehört, soll wieder hergerichtet werden. So könnte in Zukunft etwas mehr los sein. „Wir müssen dafür sorgen, dass das urbane Leben auf den Dörfern nicht ausstirbt.“ Die Suche nach Verbündeten und neuen Ideen treibt ihn dabei immer wieder an.

Barfußpark Beelitz: Aus die Strümpfe, fertig, los!

Er ist der größte Naturerlebnispark in Brandenburg – der Barfußpark in Beelitz, rund 30 Kilometer südwestlich von Berlin. Er verspricht Abenteuer für die Sinne auf einem weit verzweigten Wegenetz, das sich durch die ehemaligen Heilstätten windet.

Von Heidrun Lange

Lange dienten die Beelitzer Heilstätten, die seit 1996 unter Denkmalschutz stehen, als Kulisse für Modeshootings und als Abenteuerland für Fotoamateure – bis im einstigen Areal der Lungenheilstätten „Baum und Zeit“ entstand. Das ist ein Pfad, der sich in 23 m Höhe durch die Baumkronen windet und dabei Ausblicke über die Glindower Alpen und in das weite Areal der Heilstätten mit seinen Gebäuden gibt. Von oben sieht man auch die verschlungenen Wege des großen Barfußparks, der 2017 eröffnet wurde und sich durch Laub- und Nadelwald windet.

Zeit für eine Auszeit: Die Corona-Pandemie hat unser Leben in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt. Doch Stück für Stück kehrt endlich Normalität in unseren Alltag zurück. Und wir möchten Ihnen Lust machen, wieder auf Entdeckungstour zu gehen und stellen Ihnen – wie auch schon in der Zeit vor Corona – interessante Ferien- und Ausflugsziele von Kap Arkona auf Rügen bis zum Fichtelberg im Erzgebirge vor.

Es ist ein verzweigtes Wegenetz mit drei Hauptpfaden, die miteinander kombinierbar sind. Auf einer Gesamtstrecke von 3,6 km geht es barfuß über Steine, durch wadentiefen Schlamm und kaltes Wasser, über feinen Sand und pieksende Bucheckern. Dabei, so versprechen die Betreiber, erleben Besucher die Weitläufigkeit und entspannende Wirkung des Waldes und Naturparks von unten und mit allen Sinnen. Einfach Seele und Sohle baumeln lassen. Ob und wie das funktioniert, hat unsere Autorin Heidrun Lange ausprobiert.

Es kitzelt und piekst im Barfußpark Beelitz

Ich gebe meine Schuhe am Eingang ab und bin gespannt, wie es ist, ohne Schuh und Strümpfe loszulaufen. In Beelitz wartet ein 15 Hektar großes Gelände auf mich, das barfuß erobert werden kann.

Der erste Abschnitt ist fast eineinhalb Kilometer lang und gut für Anfänger. Zugegeben, es ist ungewohnt, über die kleinen Kiesel, die später zu faustgroßen Steinen werden, zu laufen. Es kitzelt oder pickst unter den Fußsohlen. „Die Hindernisse sind extra so angelegt, damit man nicht gleich davonläuft. Jetzt heißt es, sich zu konzentrieren. Denn wir sind es nicht gewohnt, barfuß zu laufen“, erklärt Claudia Stolzenwald, Mitbegründerin des Barfußparkes. Mitgebracht haben die Betreiber die Parkidee übrigens aus der Lüneburger Heide.

Glasscherben bewegen Muskeln und Nerven

Dann wird es eiskalt. In einem kleinen Becken, das gleich hinter den Kieselsteinen beginnt, fließt 13 Grad kaltes Wasser. Der Blutkreislauf soll angeregt, der Stoffwechsel gefördert und die Füße für die kommenden Reize stimuliert werden. So hat es sich Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) vorgestellt, als er sein Heilverfahren entwickelte, das auf dem Zusammenspiel von den fünf Elementen Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance beruht. Sebastian Kneipps Methode ist in den Beelitzer Barfußpark integriert.

Von der Sonne reflektiert blitzen Glasscherben, als seien sie glasiert. Sie ähneln Diamanten, kalt und hart voller Glitzerschein. Hier soll ich drüberlaufen? Ich setze den Fuß auf die Scherben, in der Hoffnung, dass mir ganz schnell eine Hornhaut wächst. „Die Scherben sind abgeschliffen, da passiert nichts“, macht mir Claudia Stolzenwald Mut. Und es stimmt. Nach dem kurzen Hindernis trage ich keine Verletzungen davon, aber mehr als 200 Muskeln und zahlreiche Nerven in den Fußsohlen sind jetzt aktiviert.

Dann werden noch die Arme in speziellen Becken auf Ellenbogenhöhe gekühlt. „Das soll nicht nur die Füße desensibilisieren, der ganze Körper soll auf dem Pfad in Wallung kommen“, ist Claudias nächster Rat. Auf der wackelnden Brücke aus Douglasienholz heißt es dann, die Balance halten, was gar nicht so einfach ist.

Blinde Reise am Seil entlang

Den zweiten Pfad im Barfußpark Beelitz möchte ich auch entdecken. Denn auf diesem soll die Natur noch mehr erlebbar sein. Über 60 Stationen im Wald laden ein, die Sinne zu schärfen, Geschicklichkeit, Ausdauer und Teamgeist zu testen. Riech- und Tastkästen reihen sich entlang des Weges. An einem Sandpendel ist Geschicklichkeit gefragt, was allerdings coronabedingt momentan noch nicht möglich ist. Also steige ich auf einen Hochsitz und blicke über den Wald. In der Ferne zeigt sich das Gebäude der Chirurgie der über hundertjährigen Beelitzer Heilstätten, die als Lungenheilstätte für Tuberkolose-Patienten errichtet wurden, in den beiden Weltkriegen als Lazarett dienten und dann sowjetisches Militärhospital waren.

Auf der sogenannten blinden Reise, schließe ich die Augen und folge tastend einem Seil, das zu verschiedenen Bäumen führt. An der Rinde soll man fühlen, um welches Gewächs es sich handelt. Das ist gar nicht so einfach. Gleich beim ersten Baum habe ich mich vertan. Hinter der weichen Rinde hätte ich nie eine Kiefer vermutet. Es soll 50 verschiedene Bäume auf dem Gelände geben, so hat es ein Sachverständiger herausgefunden. Nach dem Laufen über pieksende Bucheckern gibt es etwas zum Entspannen. Ein Becken mit nassem Torf. Kinder tollen bereits darin, und sobald sie die Füße herausziehen quietscht es. Bis zu den umgekrempelten Hosenbeinen reichen die dunklen Spritzer. Das macht nichts. Kinder haben bekanntlich keine Probleme mit Schlamm und Schmutz.

Die dritte Runde führt immer tiefer in den Wald, das Vogelzwitschern wird lauter und deutlicher, die Geräusche der nahen Auto bahn dagegen verschwinden. An das Barfußlaufen habe ich mich gewöhnt. Jetzt kann ich den hohen Kiefern zusehen, wie sie die schweren Kronen im Wind wiegen. Ein Kuckuck ruft. Der kommt von der Pfeifenwippe. Natürlich nur, wenn man mit den Füßen die einzelnen Hölzer bewegt.

Barfußpark Beelitz: Barfußlaufen macht süchtig

Allerdings müssen die feuchten Füße nach der Wanderung wieder trocken und warm gehalten werden. In der großzügigen Waschstation helfen Wasserhahn, Schlauch und gewaltige Bürsten, die Füße wieder stadtfein zu machen. Zum Abschluss empfiehlt Claudia: „Wer lange nicht mehr ohne Schuhe gelaufen ist, sollte damit langsam beginnen. Sonst könne es zu Überlastungssymptomen kommen. Es hilft auch schon, mal in Socken durch die Wohnung zu gehen.“ Mein Fazit nach rund vier Stunden: Barfußlaufen macht süchtig!

Start in die fünfte Saison mit Online-Ticket-System:

Seit Ende Mai ist der Beelitzer Barfußpark nach monatelanger coronabedingter Schließung wieder geöffnet. Betreiber Thomas Müller-Braun ist erleichtert: „Die unsichere Situation im dritten Lockdown seit Beginn der Pandemie hat uns und unseren Mitarbeitern wieder einiges abverlangt.

Als reine Outdoor-Location ist unsere Saison ja ohnehin kurz. Wir haben viel investiert in ein neues Online-Ticket-System samt technischer Infrastruktur, eine neue Wegeführung sowie den Umbau des gesamten Eingangsbereichs und der Gastronomie. Einmal mehr musste ich Kurzarbeit anmelden. Umso mehr freut sich das gesamte Team, das sind acht festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere 20 Teilzeitkräfte, dass es endlich wieder losgeht.“

Die 68 Erlebnis-Stationen der insgesamt 3,6 km Barfußrouten sind aufgefrischt und mit neuem Rindenmulch belegt. Aufbauend auf den Erfahrungen der vergangenen Saison wurde die Besucherlenkung gemäß der geltenden Auflagen weiter angepasst.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

„#Haltungswechsel“: Nach dieser Ansage muss Aldi liefern

Kein Fleisch der ersten Haltungsstufen, dafür mehr der Kategorien 3 und 4 will Aldi künftig anbieten. Ein Weg zu fairen Erzeugerpreisen, oder bleibt Aldi seinem Slogan „Qualität ganz oben, Preis ganz unten“ treu?

So ganz überraschend kam die Ankündigung von Aldi nicht, Fleisch seiner Haltungsstufen 1 und 2 schrittweise auszulisten. Denn spätestens seit Lebensmittelketten parallel zu ihrer Unterstützung für die Initiative Tierwohl eigene Haltungskennzeichen einführten, stand dieser Elefant im Raum. Erinnerungen an das Jahr 2010 werden wach. Damals endete die Zeit der Legebatterien in Deutschland – zwei Jahre früher als in der übrigen EU. Während manche unter Hinweis auf die Wettbewerbsgleichheit immer noch auf politische Zugeständnisse hofften, machte der Handel kurzen Prozess: Er kündigte an, fortan keine Eier aus Käfighaltung mehr zu führen.

Kann der LebensmittelEinzelhandel erneut Wettbewerbsgleichheit schaffen?

Den Strukturbruch in der Legehennenhaltung konnte das nicht aufhalten, im Gegenteil. Doch damit wurde ein Markt geschaffen, der Um- und Neueinsteigern Perspektiven bot. Und ganz nebenbei hatten Unternehmen erreicht, was politisch unmöglich war: Wettbewerbsgleichheit. Die Politik hätte ausländische Käfigeier niemals aussperren können, ohne sich Diskriminierungsklagen auszusetzen. Unternehmer dürfen dagegen festlegen, welche Waren sie anbieten. Schließlich scheiterte das geplante Tierwohllabel vor allem daran: Ministerin Klöckner wollte es freiwillig einführen, weil es ein verbindliches Zeichen nur EU-weit geben kann. Darauf zu warten, dauert Aldi nun offenbar zu lange.

Aldi listet Fleisch der ersten Stufen aus

Schrittweiser Ausstieg aus den Haltungsstufen 1 und 2: Einen tiefgreifenden „Haltungswandel“ beim Frischfleischsortiment haben Aldi Nord und Aldi Süd beschlossen. mehr

Ob damit das Ende des „Billigfleisches“ eingeläutet wird, wie viele Schlagzeilen glauben machen wollen, ist aber längst nicht sicher. Zwar erklärt das Unternehmen in seiner Ankündigung ausdrücklich, sich „als Partner in der Wertschöpfungskette“ zu sehen. Und man wisse auch, dass „mehr Tierwohl in der Breite“ hohe Investitionen für Landwirte bedeute. Doch im selben Atemzug macht das Unternehmen deutlich, dass es an seiner Philosophie festhalten will: Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachhaltigkeit würden sich keineswegs ausschließen, heißt es. Und das klingt nicht gerade so, als wolle man sich von seinem bisherigen Werbeslogan verabschieden, der da lautet: „Qualität ganz oben, Preis ganz unten.“

#Haltungswechsel: Will Aldi die „eingebrockte Suppe auslöffeln“?

Nicht ganz vergessen sollte man, dass Aldi den Markt, dessen Ausrichtung man jetzt beklagt, selbst geschaffen hat. Der Discounter war vor 20 Jahren der erste, der Frischfleisch in die Selbstbedienungstheken brachte. Das galt unter Lebensmittelhändlern bis dahin wegen des enormen Logistikaufwandes als unbezahlbar. In Tönnies fand Aldi aber jemanden, der es bezahlbar machte. Die extrem scharf kalkulierte Rechnung ging auf – dank ebenso extremer Rationalisierung in Produktion, Verwertung und Vermarktung. Mit Aldi wurde Tönnies riesig und reich, nebst allen bekannten und heute teils laut beklagten Folgen für Erzeuger und Mitarbeiter.

Die jüngste Welle des Preisdrucks auf die Schweinehalter hat gezeigt, dass am Markt noch immer alles einzig und allein nach diesen alten Regeln der Macht läuft. Wenn es Aldi ernst meint – und davon ist auszugehen –, haben die Erzeuger nun einen mächtigen Partner an ihrer Seite. Die ersten Wettbewerber ziehen nach. Nun muss sich rasch zeigen, wie aus der Absichtserklärung neue, faire Lieferbeziehungen werden können. Denn die neuesten Bestandserhebungen zeigen, dass immer mehr Tierhalter die Zuversicht verlieren und aufgeben. Mit der Ankündigung allein ist noch nichts getan. Die Erzeuger brauchen konkrete Angebote von Aldi & Co.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Demo an Uni Halle: Agrar-Institut in Gefahr

Gemeinsam mit Studierenden und Lehrkräften demonstrierten Vertreter des Berufsstandes für den Erhalt der Agrar- und Ernährungswissenschaften an der Universität Halle. Deren Existenz ist durch geplante Einschnitte bedroht.

Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Mitteldeutschland samt drei Dutzend Traktoren sowie Vertreter zahlreicher Berufsverbände aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen haben am Dienstag in Halle gegen die geplanten Streichungen an der Martin-Luther-Universität (MLU) demonstriert. Sie waren in ihrer Protestaktion solidarisch vereint mit Hunderten Studierenden, ehemaligen Absolventen, Doktoranden, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität.

Beweggrund für das Aufbegehren des Berufsstandes ist der Fakt, dass das Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (IAEW) von den vom Rektorat vorgeschlagenen Mittelkürzungen in Höhe von 15 Mio. € für den Gesamthaushalt der Hochschule in hohem Maße betroffen ist und dadurch in seiner Existenz gefährdet wird.

Die Proteste An der Universität Halle in Bildern

Navigation durch de Galerie Mithilfe der Pfeile

Drei Professuren weg

Der dem Senat Anfang Juni vom Rektorat zur Diskussion vorgelegte „Plan zur Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung“ sieht für das IAEW weitreichende Einschnitte vor. So sollen drei Professuren gestrichen werden. Auch der geplante Abbau von universitätsweit 100 wissenschaftlichen Mitarbeitern wird das Institut treffen. Verändert werden soll die bewährte Einbindung in die Naturwissenschaftliche Fakultät III. Der landwirtschaftliche Berufsstand machte mit seiner Protestaktion der amtierenden als auch der zukünftigen Landesregierung von Sachsen-Anhalt ausdrücklich klar, dass die Ausbildung und universitäre Forschung im Agrarbereich in Zukunft gestärkt werden muss. In einer gemeinsamen Stellungnahme, die der Staatskanzlei sowie den Ministerien für Kultur, Bildung, Finanzen sowie Umwelt und Landwirtschaft vorige Woche über den Landesbauernverband zugeleitet wurde, legen insgesamt zehn Berufsverbände aus den drei mitteldeutschen Ländern ihren Standpunkt deutlich dar.

Stellungnahme der Verbände

Agrarwissenschaften unverzichtbar: Nach Einschätzung der unterzeichnenden Verbände wird der Bedarf an Nachwuchskräften in der mitteldeutschen Landwirtschaft seit Jahren stabil mit über 200 jährlichen Neueinschreibungen für die agrarwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengänge in Halle belegt. Die Absolventen seien für die Branche von hoher Relevanz, denn sie brächten den Forschungsstandort Sachsen-Anhalt voran und transportierten den Fortschritt überregional in die Praxis. Ein Großteil von ihnen sei in den Führungsebenen von Agrarbetriebe sowie im vor- und nachgelagerten Bereich in Mitteldeutschland zu finden.

Die vielfältigen aktuellen und künftigen Herausforderungen in der Landwirtschaft wie Biodiversität, Klimawandel oder flächengenaue Präzisierung der Technik für eine ressourcenschonende Landbewirtschaftung könnten nur wissenschaftlich fundiert bearbeitet und unterstützt werden. Dafür sei weiterhin ein starkes, leistungsfähiges Institut der Agrar- und Ernährungswissenschaften am Standort Halle nötig. Die Martin-Luther-Universität (MLU) sei der einzige universitäre Ausbildungsort im Bereich Agrarwissenschaften für ganz Mitteldeutschland und stehe in der Tradition der älteste Agrarfakultät in ganz Deutschland.

Aus Sicht des Berufsstandes ist ein Absinken der Vielfalt der Lehre am Institut und der damit verbundenen Auswirkungen auf das Ausbildungsniveau „zwingend abzulehnen“. Das Institut müsse konkurrenzfähig und attraktiv für Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrende bleiben und nachhaltig ökonomisch gestärkt werden. Damit das unter den zehn deutschen Unis mit agrarwissenschaftlicher Ausrichtung gelinge, seien die Professuren in den Bereichen Agrartechnik, Agrarmeteorologie, Tierzucht sowie Tierhaltung von richtungsweisender Bedeutung.

Eine Reduzierung der Professuren aus haushalterischen Gründen sei nicht hinnehmbar. Der mögliche Schaden, der daraus resultiere, würde das Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften nachhaltig so weit beeinträchtigen, dass eine Fortführung in der Zukunft zweifelhaft sei. „Das ist zu verhindern“, erklärten die Verbände. Die Voraussetzungen für eine ausgezeichnete Lehre seien an der MLU gegeben und müssten genutzt werden.

Im Zuge der gesellschaftlichen Verantwortung, die der landwirtschaftliche Berufsstand bereit sei zu tragen, bitten die Verbände gemeinsam und solidarisch die amtierende und die zukünftige Landesregierung, im konstruktiven Dialog mit allen Partnern eine finanziell tragfähige Lösung für das Institut und die Universität zu erarbeiten und zügig umzusetzen.

Treffpunkt für die Kundgebung, die Helge Beckurs von Land schafft Verbindung (LsV) Sachsen-Anhalt federführend für den Berufsstand organisiert hatte, war der Von-Seckendorff-Platz am Campus Heide-Süd. Hierher waren die Agrarwissenschaften nach der im Jahr 2006 erfolgten Umwandlung der Landwirtschaftlichen Fakultät in das jetzige Institut umgezogen. Prof. Marcel Quint sagte der Bauernzeitung vor Ort, das Institut habe eine hohe Zahl externer Lehrkräfte. Das stärke den Praxisbezug, zeige aber die „extrem dünne Personaldecke“.

Der Tross der Demonstrierenden zog später zum Universitätsplatz in der Innenstadt. Gegen Mittag übergaben die Verbände altehrwürdigen Löwengebäude ihre gemeinsame Stellungnahme auch an Rektor Christian Tietje. Vor der Übergabe ergriffen Jan-Friedrich Rohlfing (Bauernverband ST), Frank Böcker (LsV ST) und Dr. Bernd Schwalenberg (Bauernbund ST) für den Berufsstand das Wort. Sie bekräftigten allesamt die Forderungen ihrer Verbände an die Regierung und die Politik in Sachsen-Anhalt.

Emotionale Appelle auf Demo an der Universität Halle

Für Fachschaft und Studierendenrat wiesen Tatjana Feist bzw. Konstantin Sprenger auf die Folgen harter Einschnitte für die Agrarwissenschaften hin. Mit einem emotionalen Appell machte der geschäftsführende Direktor des IAEW, Prof. Hermann H. Swalve, deutlich, dass das Institut trotz seiner nominell nur noch 19 Professuren „hervorragende Arbeit“ leiste. Ein weiterer Abbau brächte das Institut mit seinen drei Bachelor- und vier Masterstudiengängen in einen „unterkritischen Bereich“. Damit ginge dessen Konkurrenzfähigkeit zu anderen deutschen Agrarfakultäten, die über 25 bis 50 Professuren verfügten, verloren. Aber: „Landwirtschaft braucht wissenschaftliche Unterstützung.“ Praktiker und Studierende vereinte die Hoffnung, dass ihre Botschaft bei der Landespolitik ankommen möge.

Sachsen-Anhalt aktuell

Nach Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen-Anhalt. mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Neues Öko-Schlachthaus nimmt Produktion auf

Nach achtmonatiger Bauzeit nimmt das neue Öko-Schlachthaus der Mecklenburger Fleischwaren in Wismar heute (28. Juni) seinen Betrieb auf. Fortan sollen dort Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen aus einem Umkreis von 80 km geschlachtet werden.

Am Montag nahm das neu gebaute Öko-Schlachthaus der Mecklenburger Fleischwaren GmbH im mecklenburgischen Wismar seinen Betrieb auf. Nach neunmonatiger Bauzeit werden nun Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen von Öko-Betrieben aus einem Umkreis von etwa 80 km geschlachtet werden können.

Das Besondere am neuen Öko-Schlachthaus sind „kurze Transportwege für mehr Tierwohl,“ sagt Heinz Gluth, Geschäftsführer der Mecklenburger Fleischwaren in Wismar-Redentin, gegenüber der Bauernzeitung. Auch mit der Einzeltierschlachtung hebt sich der kleine Schlachtbetrieb von anderen Schlachthöfen ab, denn die Tiere würden nicht wie am Fließband geschlachtet werden, betont Gluth.

Montag ist Schlachtetag

Bislang gibt es mit zwölf Öko-Betrieben – allesamt Rinderhalter – Vereinbarungen zur Schlachtung. Bis zu 200 Rinder pro Jahr könnten von den zwei Mitarbeitern geschlachtet werden. Auch Schweine wurden bereits zur Probe geschlachtet.

Am Montag jeder Woche werde unter Leitung von Ingo Glanert geschlachtet, in den Werktagen danach werde zerlegt, verpackt und etikettiert. Dies geschehe dann nebenan im ursprünglichen Gebäude der Mecklenburger Fleischwaren. Das Angebot zur Schlachtung von Tieren aus Öko-Haltung richte sich vor allem an Direktvermarkter.

Öko-Schlachthaus: 750.000 Euro Baukosten

Das Ökoschlachthaus in Wismar wurde nach achtmonatiger Bauzeit und Baukosten in Höhe von 750.000 Euro im April fertiggestellt. Davon kamen 280.000 Euro aus einem Förderprogramm der EU (die Bauernzeitung berichtete in Ausgabe 18/2021 Nord, S. 14).

Da es sich beim neuen Öko-Schlachthaus um einen Anbau an die Fleischverarbeitung handelt, konnten die Baukosten relativ niedrig gehalten werden, erläutert Gluth.

Die Erzeugnisse der Mecklenburger Fleischwaren werden ausschließlich regional im eigenen Werksverkauf sowie in ausgewählten regionalen Supermärkten angeboten. db/red

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

Düngeverordnung: Bis 6.000 Euro Zuschuss für Betriebsberatung

Um bei der Umsetzung der Düngeverordnung zu unterstützen, hat das Thüringer Agrarministerium neue Einzelberatungen entwickelt. Diese können in vier Modulen mit bis zu 6.000 Euro gefördert werden – auch innerhalb eines Jahres.

Das Agrar- und das Umweltministerium bieten Landwirtschaftsbetrieben im Zuge der novellierten Bundes- und Landesdüngeverordnungen bekannte und neue Hilfen an. So werden die erfolgreichen Gewässerschutzkooperationen, die das Umweltministerium finanziert, fortgeführt. Diese bieten teilnehmenden Betrieben Informationsveranstaltungen, Feldtage, Vorstellungen von bestwirksamen Methoden und gemeinsame Auswertungen über das Portal www.gewaesserschutz-thueringen.de.

Das Thüringer Agrarministerium hat eine von ihm neu konzipierte Einzelberatung zur gesamten Düngeproblematik auf den Weg gebracht. Gefördert werden die thüringenweiten „Beratungsleistungen zum nachhaltigen Nährstoffmanagement in der Thüringer Landwirtschaft“ über das Eler. Pro Beratungsmodul gibt es 1.500 € (netto) Zuschuss. Die Beratungsmodule können auch alle innerhalb eines Jahres in Anspruch genommen und gefördert werden.

- Modul 1: Optimierung des betrieblichen Nährstoffeinsatzes: Inhalte sind etwa Düngeplanung, Nutzung diverser Diagnoseverfahren im Düngejahr und Ableitung operativer Düngemaßnahmen, Management Probenahme, Analytik, Berücksichtigung der Versorgung mit Haupt- und Spurennährstoffen, Erkennen von Ernährungsstörungen;

- Modul 2: Optimierung des Einsatzes organischer Dünger: Hier dreht es sich u. a. um das Erstellen einer Einsatzkonzeption für Wirtschaftsdünger, Lagerstättenoptimierung, Ausbringtechnologien, Konzepte zur Emissionsminderung, überbetriebliche Verwertung, Vertragsgestaltung;

- Modul 3: Optimierung der Bewirtschaftungsweise zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz: Fruchtfolgegestaltung, Sortenberatung, Erhalt/Erhöhung Bodenfruchtbarkeit, Maßnahmen zum Erosionsschutz, Bodenbearbeitungsverfahren, Verbesserung der Schwefel-, Kalk-, Grund- und Mikronährstoffversorgung;

- Modul 4: Nährstoffbilanzierung auf der Grundlage der Stoffstrombilanzverordnung sowie der Humusbilanzierung: Themen dieses Beratungsmoduls sind eine ordnungsgemäße Datenerfassung und Berechnung zur Stoffstrombilanzierung, Identifizierung des betrieblichen Handlungsbedarfs, Erstellung der Humusbilanz und deren Optimierung.

Start für diese Betriebsberatung, die 2021 bis 2023 angeboten wird, ist spätestens Anfang Juli. Betreut und abgewickelt wird das Programm über die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen. Informationen dazu gibt es auf hier.

Eine dritte Förderung bietet das Agrarministerium speziell für die roten Gebiete an. Die „Regionale Zusammenarbeit Grundwasserschutz“ ist als Kooperation zwischen Landwirtschaftsbetrieben und Wasserwirtschaft konzipiert. Hierfür stehen 4 Mio. € zur Verfügung, die aus dem Eler-Etat (Zusammenarbeit in der Land-, Forst und Ernährungswirtschaft) stammen. Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Wirtschaftspartner, davon mindestens ein aktiver Landwirtschaftsbetrieb, kooperieren. Verantwortlich hier ist die Agrarförderabteilung bei der Thüringer Aufbaubank (TAB), die vorab auch eine Beratung zum Programm anbietet.

Insgesamt werden für das „Service-Paket“ (Gewässerschutzkooperationen; Einzelberatung; Kooperation in roten Gebieten) fast 5 Mio. € bereitgestellt. Fortgeführt wird überdies der fachliche und informelle Austausch der „AG Nährstoffeinträge“ zwischen TBV, LsV und AbL und den Fachleuten der beiden Ministerien. Hier sei man übereingekommen, dass die genannten Programme die Landwirtschaftsbetriebe bei der Umsetzung der umfangreichen Anforderungen aus der neuen Düngeverordnung und dem Wassergesetz unterstützen sollen. Und dies nicht zuletzt, um eine kontinuierliche Verminderung der Nitrat- und Phosphateinträge in Thüringer Gewässer zu erreichen.

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft in Thüringen. mehr

Kurz vor der Ernte sind sie ein beliebter Treffpunkt für den Austausch unter Praktikern: Feldtage. In Sachsen sind die LfULG-Feldtage besonders beliebt. Diesen Sommer fallen sie jedoch erneut aus.

Auch in diesem Jahr verzichtet das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) aufgrund der Corona-Pandemie auf die öffentliche Präsentation seiner Versuche auf Feldtagen. Stattdessen informieren die Fachreferenten im Internet zu den laufenden Versuchen. Diese Fachinformationen sind im Portal „Landwirtschaft“ des LfULG unter der Rubrik „Pflanzenbauliches Versuchswesen“ eingestellt.

LfULG-Feldtage: zunehmend Versuche zur mechanischen Unkrautbekämpfung

Auf besonderes Interesse der Praktiker stoßen die neuen Sorten in den Landessortenversuchen (LSV). Der Soja-LSV auf dem leichten Standort in Baruth wird fortgeführt, ebenso der Versuch zu Champagner- und Waldstaudenroggen zur Saatstärke und N-Düngung.

Im Bereich Pflanzenschutz werden die aktuellen Versuche zu Bekämpfungsstrategien fortgeführt, auch der Versuch zur Bekämpfung der Getreidehalmfliege, die auf Verwitterungsstandorten wirtschaftliche Schäden im Sommerweizen angerichtet hat.

Bei der Unkrautbekämpfung werden zunehmend Versuche zur mechanischen Unkrautbekämpfung und zur Kombination mechanischer und chemischer Verfahren durchgeführt. Zur Weiterentwicklung des Düngemodells BESyD laufen die bisherigen Versuchsserien zur N-Bedarfsermittlung mit Winterraps, -gerste, -weizen und Durum an anderen Versuchsorten weiter. Gleiches gilt für die Versuche mit Gülle und Gärrestdüngung zur Prüfung der N-Effizienz der organischen Düngung.

Zum Online-Angebot der LfULG-Feldtage 2021 und 2020

Der Einsatz von stabilisiertem Harnstoff wird bei Wintergerste, -roggen und -weizen untersucht. Neue Versuche zur Düngewirkung von Stroh und Zwischenfrüchten wurden angelegt.

Für den Ökolandbau wurden ein Landessortenversuch Hafer im Vogtland und einer mit Öllein im Erzgebirge neu begonnen. In Nossen wird im Rahmen eines Forschungsprojektes das Striegeln in Ackerbohnen in Abhängigkeit vom Besatz mit Beikräutern (ermittelt durch Sensor) erprobt. red

Sachsen aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Informationen rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Sachsen. mehr

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

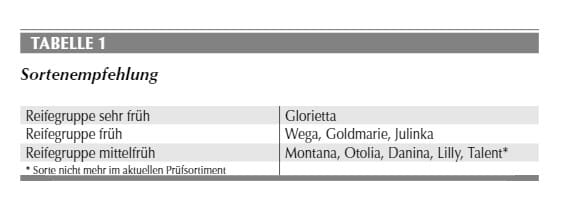

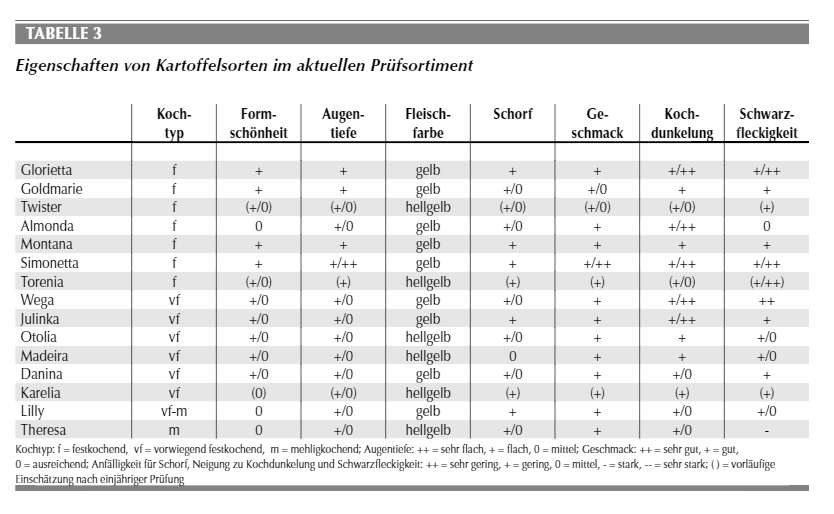

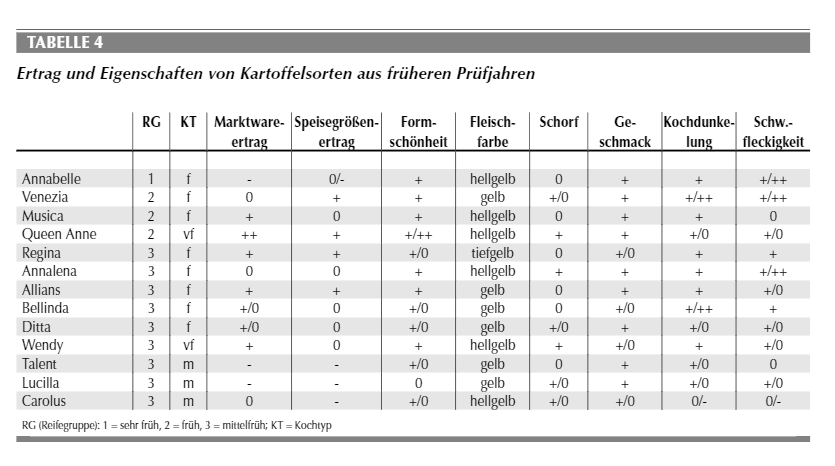

Landessortenversuche Ökokartoffeln

Die Landessortenversuche mit Ökospeisekartoffeln geben Auskunft über wichtige Eigenschaften der Züchtungen. Leider wird keine allen Ansprüchen gerecht, doch man kann dieses Manko ausgleichen.

Bei Kartoffeln ist sowohl die regionale Direktvermarktung als auch die Belieferung des Großhandels bedeutsam. Wie im konventionellen erfordert die Fruchtart auch im Ökoanbau eine betriebliche Spezialisierung im Hinblick auf Know-how und Anbautechnik, insbesondere um bei Vermarktung über den Großhandel die hohen Anforderungen an die äußere Qualität zu erfüllen.

Höhere Sortierverluste entstehen, wenn die Ernteknollen durch Rhizoctonia solani, Kartoffelschorf und Drahtwürmer geschädigt wurden. Schwarzfleckigkeit kann sogar die Vermarkungsfähigkeit ganzer Partien gefährden. Während zur Vermeidung von Rhizoctonia und Drahtwürmern vor allem Aspekte der Pflanzgutqualität, der Fruchtfolge und des Erntetermins zu beachten sind, kann das Auftreten von Schorf und Schwarzfleckigkeit maßgeblich durch die Sortenwahl beeinflusst werden.

Keine Sorte kann alle Anforderungen hinsichtlich der verschiedenen Ertrags- und Qualitätseigenschaften sowie der Lagereignung erfüllen. Daher werden auch bei kleinerer Anbaufläche meist mehrere Sorten mit unterschiedlicher Ausprägung bei Reifezeit, Kochtyp, Sortierung, Knollenform, Schalenfarbe und Keimfreudigkeit angebaut. Einige Sorteneigenschaften können durch die Anbautechnik ausgeglichen werden. So lässt sich bei großfallenden Sorten durch die Erhöhung der Pflanzdichte der Anteil an Übergrößen vermindern. Bei kleinfallenden Sorten trägt das Vorkeimen des Pflanzgutes zu einer Verminderung des Anteils an nicht vermarktungsfähigen Untergrößen und damit zur Ertragssicherung bei.

Erinnern Sie sich noch an die Ketwurst? Sie war die sozialistische Antwort auf den Hotdog. Und schnell eroberte sie die kulinarischen Herzen – und das bis heute. Zum 100. Geburtstag des HotDogs, haben wir und das Pendant aus der DDR-Küche nochmal genau angeschaut – und probiert!

Die Ketwurst erblickte 1979 das Licht der Welt. Entwickelt wurde sie im „Rationalisierungs- und Forschungszentrum Gaststätten, Hotels und Gemeinschaftsverpflegung“. Auf der Messe der Meister von Morgen wurde sie vorgestellt und das Entwicklerkollektiv erhielt im Mai 1979 für das Exponat „Versorgungslösung Ketwurst“ eine Urkunde.

Über die Imbisstheke ging der ostdeutsche Hotdog dann vor allem in Berlin, wo manche junge Burschen sogar Ketwurst-Wettessen veranstaltet haben sollen. Doch wie kam es überhaupt zur Ketwurst?

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Ketwurst als DDR Imbisangebot

Mit ihrer Hilfe sollte die Schnellvervorgung der DDR-Bevölkerung vor allen in den großen Städten verbessert und die nach Westen gerichteten kulinarischen Konsumwünsche erfüllt werden. Und so wurde versucht, erfolgreiche Imbissangebote wie Hotdog, Hamburger und Pizza nachzuahmen. Nur so heißen durften sie nicht.

Deshalb wurde der Hotdog zur Ketwurst, der Hamburger zur Grilletta und die Pizza zur Krusta. Doch sie hießen nicht nur anders, sie schmeckten auch anders, was dem kulinarischen Erfolg keinen Abbruch tat.

Aufs Brötchen kommt es an

Wie die Ketwurst wurden auch Grilletta und Krusta im „Rationalisierungs- und Forschungszentrum Gaststätten, Hotels und Gemeinschaftsverpflegung“ in Berlin entwickelt. Allerdings, so erzählt auf YouTube der ehemalige Gaststättenleiter vom Berliner Fernsehturm, gab den Ausschlag für das Hotdog-Pendant Ketwurst ein Besuch junger Forscher der „Erfinderwerkstatt“ in Budapest: Hotdog – das können wir auch.

Und so wurde alles entwickelt, was zu der würzigen Wurst dazugehört – vom heiß werdenden Metallzylinder bis hin zum Brötchen, was lang und weich sein muss. Doch es sei gar nicht so leicht gewesen, einen Bäcker zu finden, der solche speziellen Brötchen backen konnte, erzählt der ehemalige Fernsehturm-Gaststättenleiter.

Diese Brötchen aus besonderem Teig werden dann auf die Zylinder aufgespießt und erwärmt. In den so entstehenden und versiegelten Hohlraum kommt die gegrillte und in viel Ketchup getauchte Wurst. Manchmal sei der Ketchup in Ermangelung dessen aber auch durch süß-sauren Chutney ersetzt worden.

Ketwurst: Ist die Kultwurst noch immer in aller Munde?

Doch was ist aus dem Ostalgiewürstchen geworden? Verschwunden ist es keineswegs. Damals wie heute wird die Ketwurst zum Beispiel in Berlin am traditionsreichen Imbissstand in der Schönhauser Allee angeboten. Inhaber Alain André, der den Imbiss seit 1991 betreibt, versichert uns, dass bei ihm die Ketwurst nach wie vor nach originaler DDR-Rezeptur verkauft wird.

Selbst die die Brötchen wärmenden Metallzylinder sind noch aus DDR-Zeiten „und funktionieren problemlos, verbrauchen nur viel Strom“, sagt Alain, dem viel daran liegt, den DDR-Imbiss-Klassiker am Leben zu erhalten. Auch freut es den gebürtigen Franzosen, dass vor allem an den Wochenenden Familien mit ihren Kindern zum Ketwurstessen vorbeikommen, um den unvergleichlichen Geschmack und die Tradition weiterzugeben.

Wobei – auch die Ketwurst hat sich modernen Geschmäckern angepasst und wird am Alain-Snack inzwischen auch vegan angeboten.

Schreibweise: Wie denn nun – tt oder t?

Ach ja, und dann ist da noch der ewige Streit um die Schreibweise des Wurstnamens. Imbissbesitzer Alain ist sich 100-prozentig sicher, dass die Wurst mit doppel “tt“ geschrieben wird, weil die Würste in Ketten an die Imbissstände geliefert worden seien. So habe es ihm jedenfalls ein HO-Betriebsleiter erzählt und der müsse es als „Ossi“ doch gewusst haben.

Andere Zungen und Ketwurst-Kenner wiederum schwören auf nur einem „t“, weil die Bezeichnung ganz logisch eine Wortbildung aus Ketchup und Wurst ist und so auch als Marke beim Patentamt eingetragen ist. Wie auch immer – Hauptsache ist doch, die Wurst im Brötchenmantel schmeckt und zwar genau so, wie sie immer schon geschmeckt hat.

Auch interessant

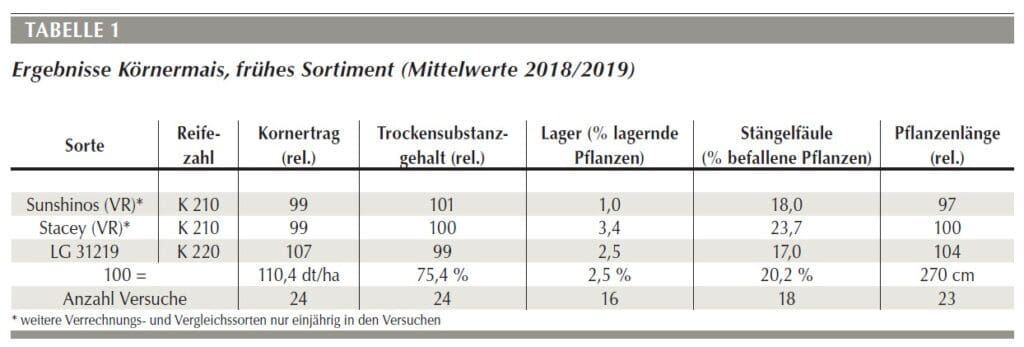

In der EU-Sortenprüfung für Mais werden Sorten, die in einem anderen Land der Europäischen Union zugelassen sind, auf ihre Anbauwürdigkeit zur Silo- oder Körnermaisnutzung in Deutschland geprüft.

Mais ist nach dem Weizen die wichtigste landwirtschaftliche Fruchtart in Deutschland. Der Zuchtfortschritt ist auch bei ihm für eine nachhaltige sowie umweltfreundliche und gleichzeitig wettbewerbsfähige Landwirtschaft unerlässlich. Dieser beträgt beim Mais etwa 1,8 % pro Jahr und liegt damit gegenüber anderen bedeutenden Fruchtarten sehr hoch.

Entscheidend ist jedoch, dass der Züchtungsfortschritt in der Praxis genutzt werden kann. Hierzu stehen dem Landwirt Ergebnisse aus einem neutralen Sortenprüfsystem zur Verfügung, das eine standort- und nutzungsspezifische Sortenwahl möglich macht.

Tabelle: Landessortenversuche EU-Mais

Eignen sich Strohpellets als nachhaltiges Substrat für die Biogaserzeugung der Zukunft? Diese Frage untersucht Sören Mohrmann an der Universität Göttingen. Im Rahmen seiner Promotion führt er eine Umfrage unter Biogasanlagenbetreibern durch. Die Teilnehmer können von seinen Ergebnissen profitieren.

Angesichts der erneuten Verschärfung des „Maisdeckels“ zur Begrenzung des Mais- und Getreidekornanteils in Biogasanlagen mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2021 sowie der anstehenden Umsetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) steigt der Handlungsdruck, klassische Inputsubstrate zukünftig durch Rest- und Abfallstoffe zu ersetzen.

Neben der Ausweitung des Gülle- und Festmisteinsatzes besteht insbesondere in der Nutzung von Getreidestroh ein ungenutztes Potential bei den landwirtschaftlichen Reststoffen für die Biogaserzeugung. Dennoch wird Getreidestroh trotz relativ guter Verfügbarkeit aufgrund der schwierigen Vergärbarkeit bisher kaum in der Biogaserzeugung eingesetzt. Neuesten Studien zufolge kann die die Aufbereitung von Getreidestroh zu Strohpellets aufgrund ihrer grundsätzlichen Vergärbarkeit einen neuen Lösungsansatz darstellen.

Mit Hilfe einer Online-Umfrage möchte die Universität Göttingen die Einschätzungen von Ihnen, als Betreiber, Gesellschafter, Betriebsleiter, leitender Mitarbeiter einer Biogasanlage zu diesem Thema aufnehmen und anhand dessen Handlungsempfehlungen für die Praxis, Politik und Beratung entwickeln.

Rückfragen bitte an:

Sören Mohrmann

Georg-August-Universität Göttingen

E-Mail: soeren.mohrmann@uni-goettingen.de

Tel. 01714789914

Hinweis: Die Beantwortung auf dem Smartphone ist möglich, vereinzelt kann es jedoch zu Darstellungsproblemen kommen. Unter allen Teilnehmern wird als Dankeschön 3x Ex-Schutz Taschenlampe von KSE Lights sowie 10x Innensechskantschlüssel-Satz (9-tlg) von Proxxon verlost.

Die Beantwortung des Fragebogens wird etwa 20-25 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Die Angaben werden selbstverständlich anonym und vertraulich behandelt. Ein besonderes Vorwissen zum Thema Strohpellets ist nicht notwendig.

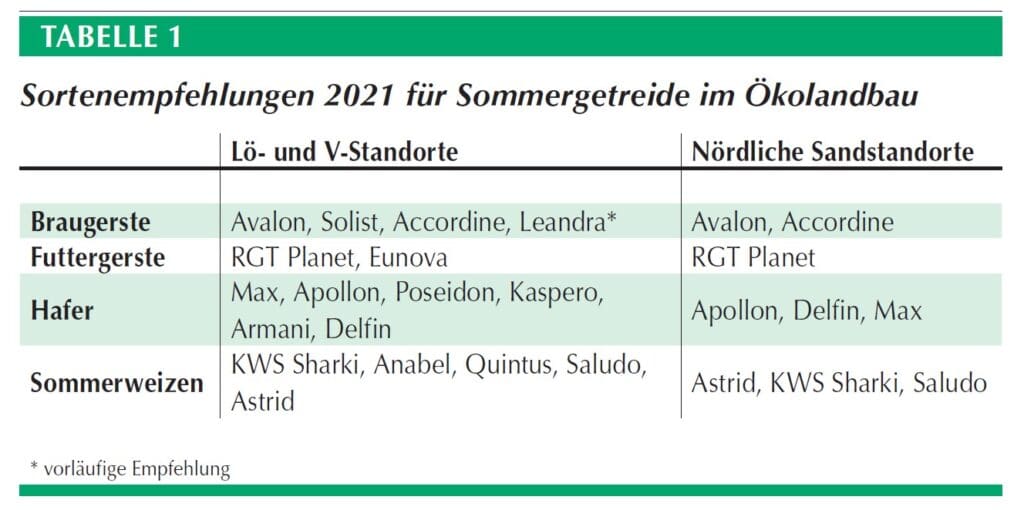

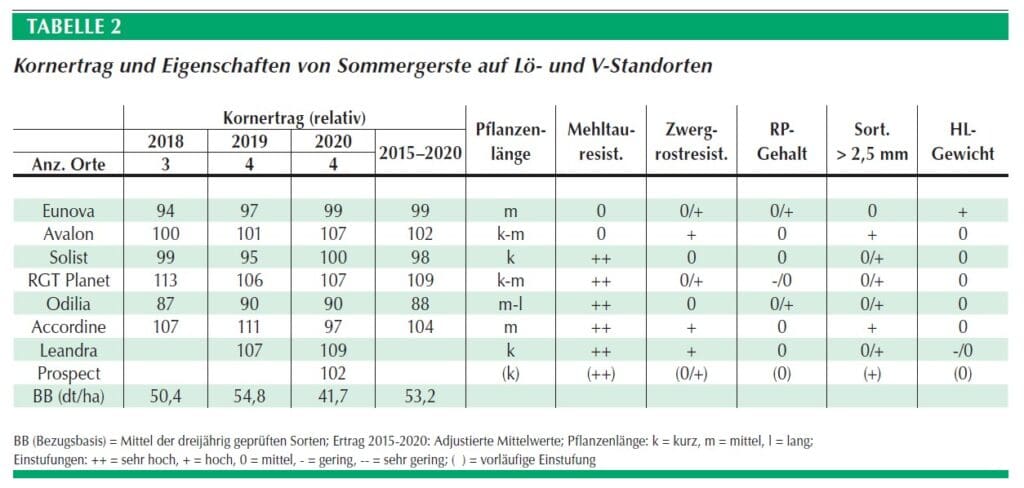

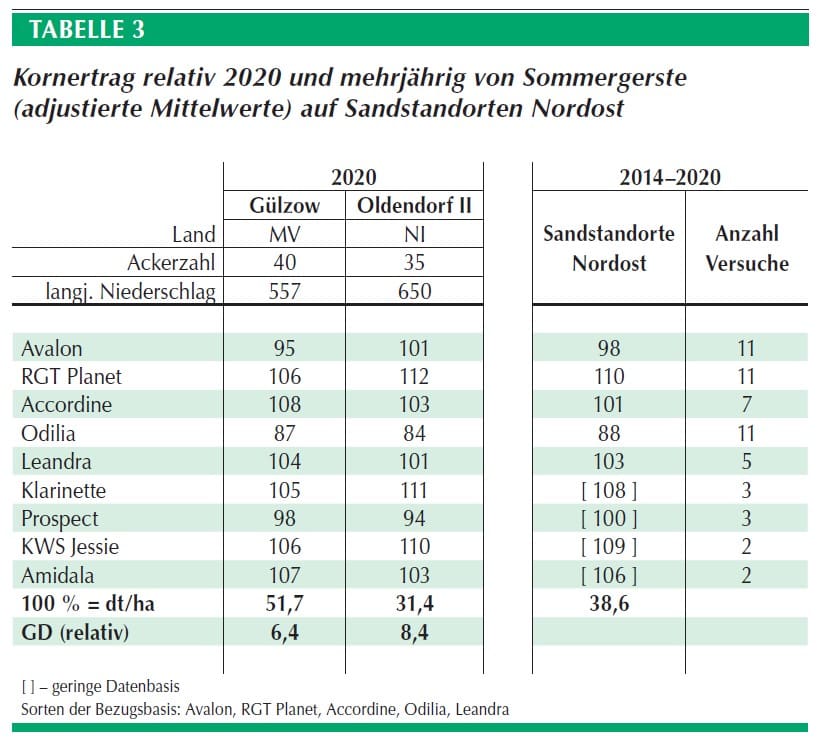

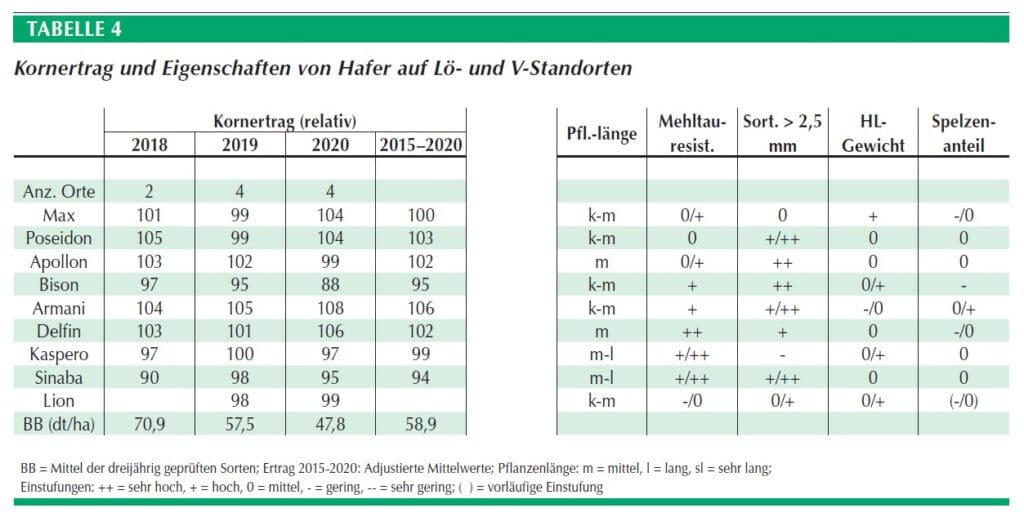

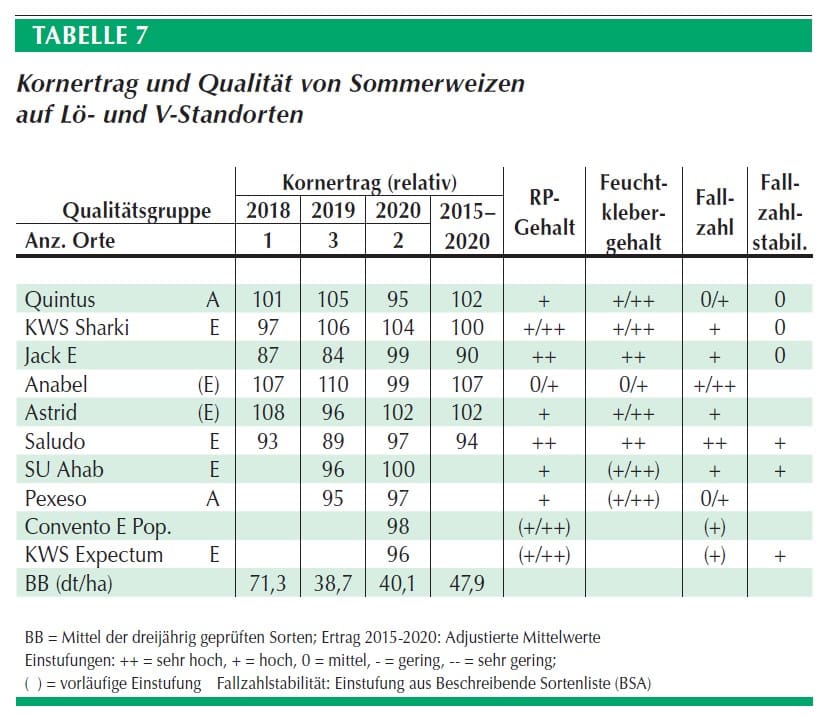

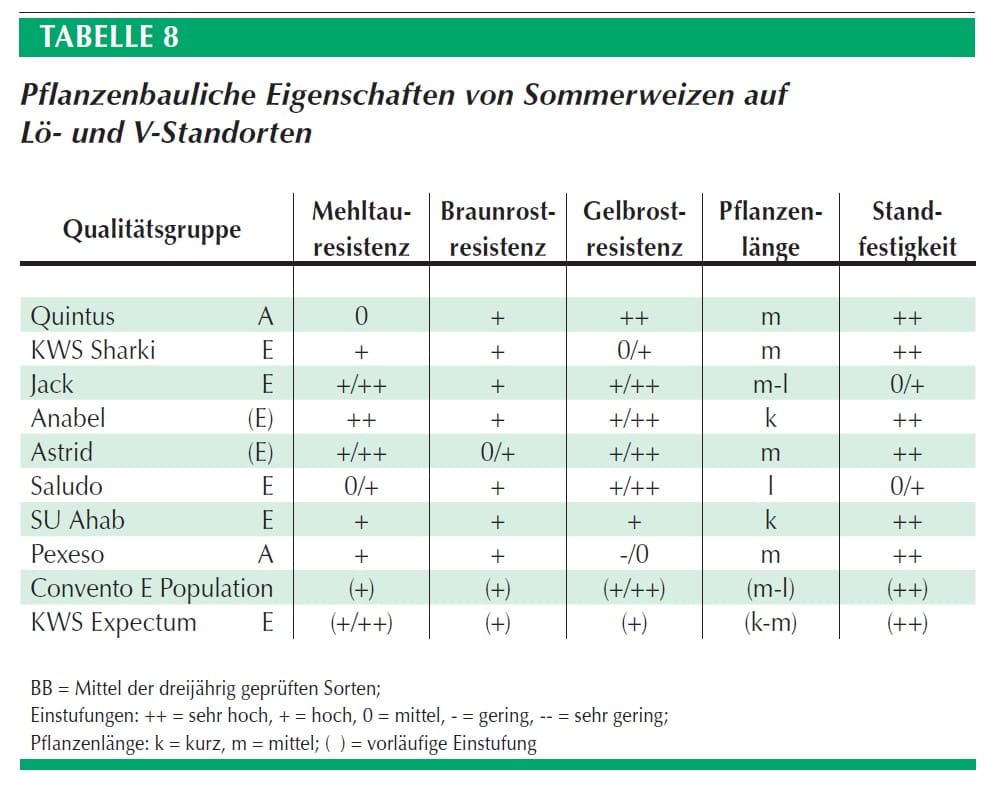

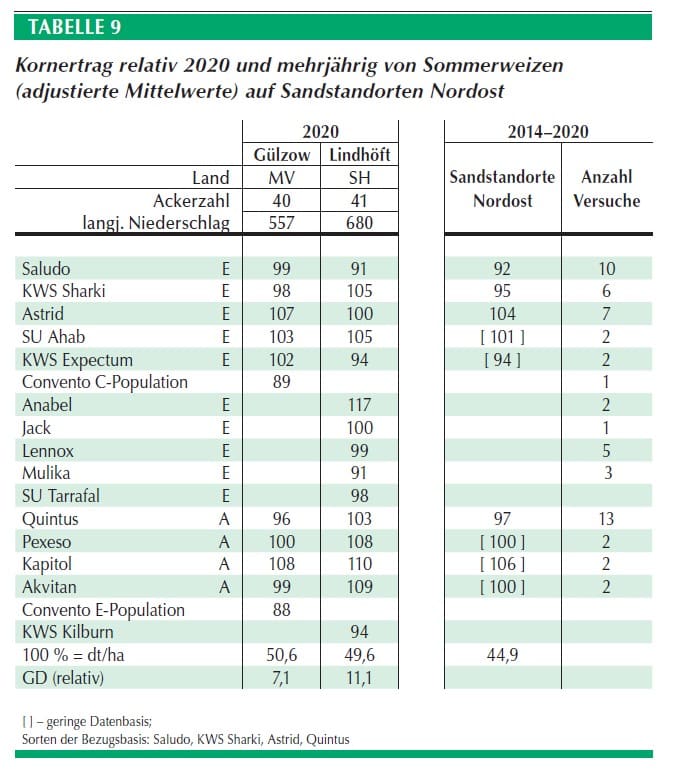

Landessortenversuche ÖkosommergetreideErgebnisse der Landessortenversuche mit Sommergetreidesorten für den Ökolandbau / Hafer hat die größte Bedeutung / Trockenheit und Spätfröste prägten Jugendentwicklung

Von den Sommergetreidearten spielt Hafer im Ökolandbau die wichtigste Rolle. Zum einen ist dies auf gute Absatzmöglichen für Schälhafer zurückzuführen. Hafer wird im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung zunehmend geschätzt, wovon auch ökologisch erzeugter Hafer profitiert. Zum anderen weist das Getreide aus pflanzenbaulicher Sicht einige Vorteile im Ökoanbau auf, wie zum Beispiel eine gute Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern. Das Potenzial für Ökobraugerste ist dagegen nach wie vor begrenzt, sodass auf viehhaltenden Ökobetrieben vor allem die Erzeugung von Futtergerste im

Vordergrund steht.

Um die Qualitätsanforderungen für Backweizen zu erfüllen, ist Sommerweizen besonders in Grenzlagen des Winterweizenanbaus eine interessante Alternative. Allerdings stellt das zunehmende Auftreten der Gelben Getreidehalmfliege in einigen Regionen die Anbauwürdigkeit der Kultur infrage. Der Schädling führt zu erheblichen Mindererträgen. Hinzu kommen eine zunehmend auftretende Frühsommertrockenheit und in manchen Jahren verstärkter Gelbrostbefall, die besonders bei Sommerweizen zu höheren Ertragseinbußen führen können.