Milch ist nicht gleich Milch

Schaf- und Ziegenmilch sind bei Menschen mit Unverträglichkeit für Kuhmilch beliebt. Neben Kuh-, Ziegen-, Schaf- und Büffelmilch werden auch Yak-, Esel-, Kamelmilch und Milch der Rentiere sowie Lamas genutzt.

Von Dr. Manfred F. Golze

Die Milch ist eine weißliche, undurchsichtige, kolloidale Dispersion. Deshalb bleibt die weiße Farbe bestehen, selbst wenn Milch nur mit 0,1 Fett angeboten wird.

Die Bildung der Milch erfolgt in den Milchdrüsen der Säugetiere. Sie stellen modifizierte Schweißdrüsen dar, die in den Dienst der Fortpflanzung getreten sind. Es besteht zwischen der jeweiligen Entwicklung dieser Drüsen und ihrer Funktion ein enger Zusammenhang mit dem Ablauf der Fortpflanzungsvorgänge, da die Milch für die Versorgung der Jungtiere erzeugt wird.

Unsere Nutztiere wurden darüber hinaus immer stärker auch für die Milch-Produktion zur Versorgung der Menschen gezüchtet.

Anfänge der Milchwirtschaft: Von Schafen und Ziegen zu Rindern

Begonnen hat die Milchwirtschaft bereits vor 10.000 Jahren mit der Domestikation der Schafe und Ziegen im westasiatischen Raum sowie der Auerochsen, der Vorfahren der Rinder, vor etwa 8.500 Jahren hauptsächlich im südostasiatischen Raum. In Europa und in vielen anderen Teilen der Welt ist das Rind die entscheidende Tierart für die Milchproduktion.

Vielfalt der Milchquellen: Von Kuh bis Rentier

Neben den 85 % Kuhmilch macht mit etwas über 18 % Büffelmilch und mit circa 2 % Ziegen– bzw. rund 1 % Schafmilch den Anteil am Gesamtmilchaufkommen aus. Auch Yaks werden besonders in Westchina und im Tibet zur Milcherzeugung herangezogen.

Die Milch von Hauspferden sowie Eselmilch wird in der Mongolei und in Südamerika verwendet. In Südamerika, hier schwerpunktmäßig das Andengebiet, wird auch die Milch der Lamas, zum Teil auch der Alpakas genutzt, also der Neuweltkameliden und ausgehend vom asiatischen Raum nutzt man die Kamele. In Nordeuropa werden auch die Rentiere zur Milchgewinnung herangezogen.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Wer produziert weltweit die meiste Milch?

Auf der Welt werden mehr als 458 Mio. Tonnen Milch erzeugt. Die größten Erzeugerländer sind die USA mit 15 % der Weltproduktion und mehr als 84.000 Tonnen Milch, Indien mit 8 % (fast 43.000 Tonnen) der Weltproduktion, Russland und China mit je 6 % (circa 32.000 bzw. 36.000 Tonnen) der Weltmilchproduktion.

Danach folgen Deutschland mit 5 % (28.000 Tonnen), Frankreich mit 4 % (24.500 Tonnen), Neuseeland mit 3 % (1vvv5.850 Tonnen) und je 2 % am Weltmilchaufkommen beliefern Großbritannien und Polen.

Milch-Bestandteile: Welche Inhaltsstoffe sind in der Milch?

Die wichtigsten Bestandteile der Milch sind:

- Fett

- Protein

- Laktose

- und Mineralstoffe.

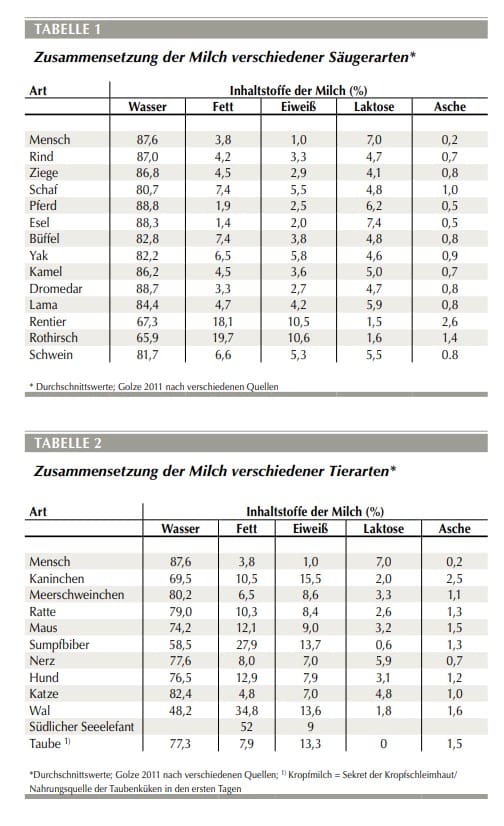

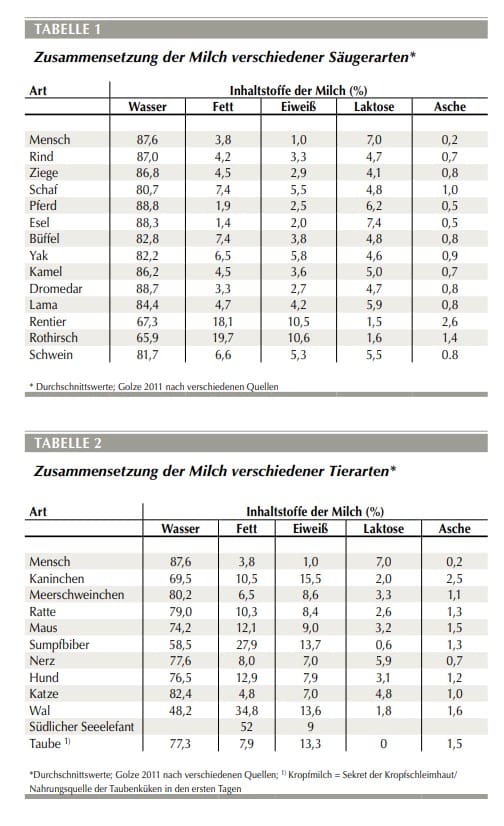

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Bestandteilen mit geringsten Anteilen. Die Zusammensetzung der Milch variiert bei den einzelnen Tierarten erheblich. Werden noch andere Nutz-, Wildtiere, Meeressäuger oder Hobbytiere hinzugenommen, wird der Unterschied in den einzelnen Bestandteilen noch größer.

Vergleich der Milch verschiedener Tierarten

In den Tabellen sind die Werte aus mehreren Quellen gemittelt. Auch die Muttermilch ist im Vergleich hinzugezogen. Die Milch-Inhaltsstoffe der Schaf– als auch der Büffel-Milch liegen im Vergleich zur Kuh– als auch Ziegen-Milch wesentlich höher.

In allen Quellen wurde für Schafmilch ein Fettgehalt über 6 % und ein Eiweißgehalt über 5 % ermittelt. Bei den Büffeln lag dieser besonders beim Fett teilweise noch darüber, was für die Käseproduktion (Käseausbeute) von große Bedeutung ist.

Besonderheiten von Schaf- und Büffelmilch: Orotsäure und Fettsäuremuster

Als Besonderheit für diese beiden Milchsorten ist auch erwähnenswert, dass der Gehalt der Orotsäure entsprechend hoch ist. Die Wirkungsweise ist aber noch nicht völlig abgeklärt. Sehr wahrscheinlich ist sie für die Zellregeneration im menschlichen Organismus wertvoll.

Darüber hinaus werden bei den verschiedenen Milcharten unterschiedliche Fettsäuremuster beschrieben. Diesen können bestimmte gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt werden.

Auch mit Fokus auf die Unverträglichkeit der Kuhmilch soll auf die unterschiedliche Milchzusammensetzung hingewiesen werden, da zum Beispiel Allergiker hingegen Stuten-, Büffel- oder auch Schaf- und Ziegenmilch hervorragend vertragen.

Milch als Lebenselixier: Zusammenhang von Inhaltsstoffen und Überleben

Die Milch im Vergleich von Nutz- und Haustieren weist wesentlich größere Unterschiede in den Inhaltsstoffen auf. Über alle Tierarten steht der Zusammenhang der Notwendigkeit des Überlebens der Tiere in der Natur. Je schutzloser die Nachkommen sind, umso höher sind die Inhaltsstoffe, damit eine schnelle Jugendentwicklung gesichert werden kann.

Vergleich der Milch verschiedener Tierarten

Einen guten Vergleich bietet das Zeit-Fenster, in dem sich das Gewicht der Neugeborenen verdoppelt. Dieses hängt maßgeblich vom Protein und Fettgehalt der Muttermilch ab. So verdoppelt das Kaninchen, als Nesthocker und blind geboren, dank der Milch mit einem Eiweißgehalt von über 15 % sein Gewicht bereits nach sechs Tagen.

Unterstrichen wird diese Entwicklung durch die hohen Inhaltsstoffe der Milch von Ratte und Maus (nackt geboren). Das Meerschweinchen hat dagegen geringere Werte, da es bereits vollständig entwickelt zur Welt kommt. Welpen haben ihr Gewicht mit etwa acht Tagen verdoppelt, das Schaf mit zehn Tagen, die Ziege nach 19 Tagen, das Rind nach 47 Tagen und der Mensch erst nach circa 180 Tagen.

Auch die Milch der Sumpfbiber hat über 25 % Fett und über 13 % Eiweiß, damit sich die Jungtiere schnell entwickeln und in der Nähe des feuchten Milieus Überlebenschancen haben. Bei den Säugern des Meeres – beim Wal und dem Südlichen Seeelefanten ist der Fettgehalt weit über den Werten der auf dem Land lebenden Säuger.

Milch-Inhaltsstoffe: Unterschiede durch Rasse, Fütterung und Laktationsverlauf

Diese großen Unterschiede in den Milch-Inhaltsstoffen zwischen den Tierarten treten in dem Maße innerhalb einer Tierart nicht auf. Trotzdem gibt es hier auch bedingt durch Rasse-, Fütterung und entsprechend des Laktationsverlaufes Unterschiede.

So kann man nach wie vor pauschal sagen, dass von den Milchrindern die bunten Farbenschläge – als besondere Rasse natürlich das Holstein-Friesen-Rind – geringere Inhaltsstoffe und hohe Milchleistung und dass die einfarbigen Rassen wie Rot-, Gelb- und Braunvieh etwas geringere Milchleistung, aber mit höheren Inhaltsstoffen haben.

Prädestiniert dafür ist das Jersey-Rind, welches bei den Milchkühen nahezu die erste Stelle einnimmt und fast doppelt so hohe Werte an Fett im Vergleich zum Holstein-Friesen-Rind aufweist. Natürlich hängen die Prozente auch von der Fütterung und vom Laktationsverlauf ab.

Rinderrassen entdecken

Kennen Sie alle Rinderrassen? Bild auswählen und mehr erfahren …

Hier geht es zu den Rinderrassen

Kolostral-Milch: Eine der bedeutendsten Prophylaxe-Maßnahmen in der Kälberaufzucht

Eine Besonderheit, die für alle Säuger zutrifft, bildet das Kolostrum. Es wird in der zweiten Hälfte der Trächtigkeit und in den ersten Tagen der Laktation gebildet. Es hat bei der Kuh 15–20 % Eiweiß, was dem Vier- bis Fünffachem Anteil der Normalmilch einen völlig anderen Geschmack und Qualitäten. Sie dient nur zur Verfütterung und darf nicht in den Handel für die menschliche Ernährung gebracht werden.

Ihre Farbe ist gelblich und der hohe Trockensubstanzgehalt macht sie auch etwas dickflüssiger. Der Eiweißgehalt ist gleichfalls erhöht. Darüber hinaus besitzt das Kolostrum eine hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt, der Milchzucker fällt hingegen etwas niedriger aus.

Bedeutend für das Neugeborene ist der Gehalt an Immunglobulinen. Alle im Blut der Mutter vorkommenden Antikörper sind in der Kolostralmilch enthalten und führen zur passiven Immunisierung des Neugeborenen.

Als eine der bedeutendsten Prophylaxe-Maßnahmen in der Kälberaufzucht ist die frühestmögliche Versorgung mit Kolostralmilch der Kälber und damit mit Globulinen, da sowohl der Immunglobulingehalt der Kolostralmilch bereits wenige Stunden nach der Geburt als auch die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut der Neugeborenen sinkt.

Für 1 Liter Milch müssen ca. 500 Liter Blut durch das Euter fließen

Die Kolostralmilchphase dauert beim Rind etwa sechs Tage, bei den anderen Säugetieren ist sie etwas kürzer. Danach beginnt die Phase der sogenannten „reifen Milch“, in der auch jeweils der Milchleistungsgipfel einer Laktation liegt. Diese Milchbildung ist mit einer hohen Stoffwechselaktivität der Milchdrüse verbunden.

Es ist ein intensiver Zu- und Abfluss des Blutes zur Versorgung des Euters mit Substraten zur Synthetisierung der Milchbestandteile und mit Energie erforderlich. Für einen Liter Milch müssen etwa 500 Liter Blut durch das Euter fließen. Natürlich ist so auch der Wasserbedarf der laktierten Muttertiere erheblich.

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!