Im Projekt »30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft« erzählen Menschen über das Leben in Ostdeutschland vor und nach der Wiedervereinigung – in Erzählsalons und als Podcast. Eine Folge beschäftigt sich mit Geschichten aus der Landwirtschaft.

Menschen und ihre Erinnerungen zusammenbringen, trotz Corona: das gelang der Reihe »30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft«, die von Juni 2020 bis Ende April 2021 in zwei Staffeln 40 Digitale Erzählsalons auf die Bildschirme brachte. Rund 250 Frauen und Männer, die entweder aus den neuen Bundesländern stammen, hier seit vielen Jahren leben oder biografische Verbindungen in den Osten haben, waren per Videokonferenz miteinander verbunden. Die von einer Salonniére moderierten Runden wurden live via YouTube ausgestrahlt und sind dort seither abrufbar. Ihre Geschichten handeln von den Umbruchsjahren nach 1990, nicht selten verbunden mit einem vergleichenden Blick zurück in die DDR – aber auch nach vorne.

Den Podcast zum Thema Landwirtschaft gibt es hier

Aus der vom Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien konzipierten und organisierten Reihe, gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder, entstand bereits ein E-Book, ein zweites folgt im August. Zudem erscheinen nun die 134 Erzählungen der zweiten Staffel als Podcast, der unter dem Titel »So noch nie gehört. Geschichten aus Ostdeutschland« überall erhältlich ist, wo es Podcasts gibt. Die bis Herbst einmal wöchentlich, jeden Donnerstag, ausgestrahlten Folgen, können auch über die Projekt-Seite unter www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de/podcasts erreicht werden, wo zudem alle Video-Streams und die Publikationen kostenlos abrufbar sind.

Die Geschichten werden hintereinander erzählt, ohne Unterbrechungen und Kommentierungen. Die Länge der Einzelfolgen variiert, je nach Erzählzeit, zwischen 60 und 120 Minuten. Weitere überregionale Themen sind »Familie«, »Demokratie«, »Wohnen«, »Sport«, »Landwirtschaft«, »Natur/Umweltschutz«, »Reisen« und »Politik«. In zehn Erzählsalons erzählen Menschen aus verschiedenen Regionen Ostdeutschlands, je zwei in jedem neuen Bundesland, wie sie die Einheit und ihre Nachwirkungen in ihrer Heimat erlebten und erleben – von der Kulturlandschaft Eichsfeld bis zum Zittauer Gebirge, vom Landkreis Vorpommern-Greifswald bis zur Naturlandschaft Dübener Heide.

Geschichten aus Ostdeutschland: Überblick der Podcast-Folgen

Überregionale Podcast-Folgen

| Podcast-Veröffentlichung | Thema |

| 03.06.2021 | Frauen |

| 10.06.2021 | Familie |

| 17.06.2021 | Arbeit |

| 24.06.2021 | Demokratie |

| 01.07.2021 | Wohnen |

| 29.07.2021 | Landwirtschaft |

| 12.08.2021 | Sport |

| 09.09.2021 | Reisen |

| 23.09.2021 | Natur und Umweltschutz |

| 14.10.2021 | Politik |

Regionale Podcast-Folgen

| Podcast-Veröffentlichung | Thema |

| 08.07.2021 | Die Dübener Heide |

| 15.07.2021 | Das Thür. Schiefergebirge |

| 22.07.2021 | Landkreis Rostock |

| 05.08.2021 | Das Zittauer Gebirge |

| 19.08.2021 | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |

| 26.08.2021 | Landkreis Vorpommern-Greifswald |

| 02.09.2021 | Landkreis Uckermark |

| 16.09.2021 | Landkreis Teltow-Fläming |

| 30.09.2021 | Das Eichsfeld |

| 07.10.2021 | Landkreis Nordsachsen |

»Alle Erzählungen zusammen ergeben eine neue Geschichte Ostdeutschlands, die aufhorchen lässt«, sagt Projekt-Initiatorin Katrin Rohnstock. »Denn in dieser Form wurde diese Geschichte noch nie gehört, weil es in den 30 Jahren nach der Wiedervereinigung keinen öffentlichen Raum dafür gab.« Durch die »sehr heterogenen Erzählungen, die in den aktuellen Erzählsalons hierarchielos nebeneinanderstehen«, begreife der Zuhörer die Ostdeutschen besser – »und diese sich selbst«, erläutert die 60-jährige Herausgeberin und Autobiografikerin. »Aus den Erfahrungsgeschichten

sprechen die massenhaften Anstrengungen, die die Ossis unternahmen, um sich in die neue Gesellschaft einzubringen, um die Einheit mitzugestalten und natürlich: um den Anschluss nicht zu verlieren«, so Rohnstock. Hier hineinzuhören lohne sich – »auch für Westdeutsche«. Die gebürtige Jenenserin, die mit ihrer Firma Rohnstock Biografien seit mehr als 20 Jahren Lebensgeschichten aufschreibt und Erzählsalons in thematisch vielfältigen Zusammenhängen organisiert, hat mit ihrem Team inzwischen ein großes Netzwerk unterschiedlichster Menschen aus diversen Milieus aufgebaut. red

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Stoppelbearbeitung: Den Grubber schön flach haltenMit der Lysimeteranlage Buttelstedt wurde der Wasserverbrauch des Bodens bei verschiedenen Varianten der Stoppelbearbeitung und -bedeckung mit Stroh ermittelt.

Von Dr. Steffi Knoblauch, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Nach der Ernte von Winterraps und Getreide ab Mitte Juli und Anfang August herrscht in der Regel ein hoher Verdunstungsanspruch der Atmosphäre vor. Niederschläge, die in dieser Zeit fallen und den Bodenwasserspeicher füllen, können zu einem hohen Anteil durch Verdunstung wieder verloren gehen. Das Keimen und die pflanzliche Entwicklung der Neuansaaten (Winterraps, Wintergetreide, Zwischenfrüchte) kann dadurch empfindlich gestört werden.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

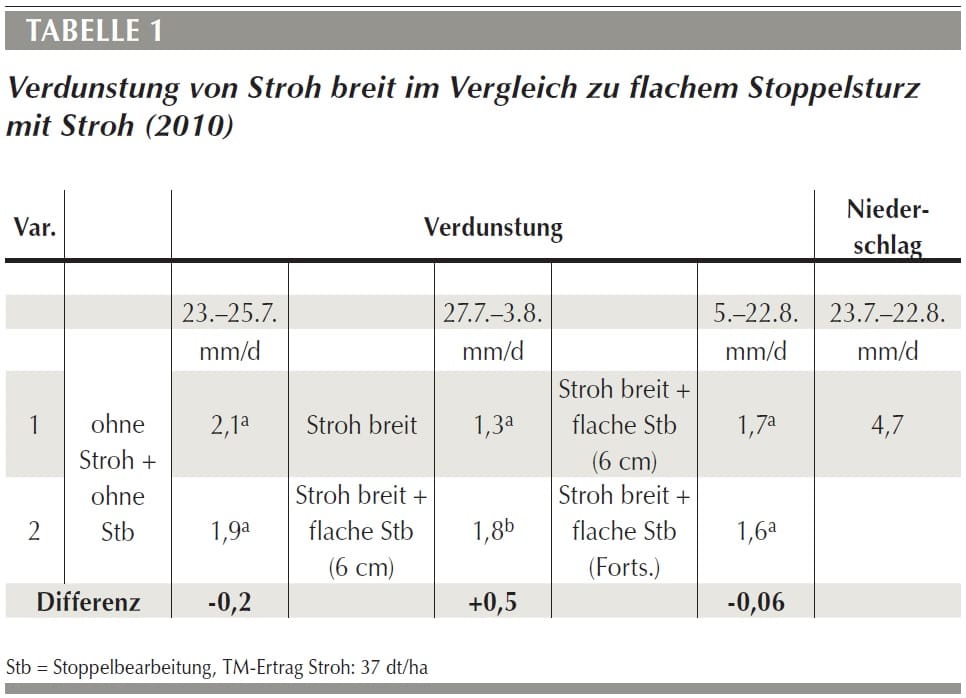

Die Bewirtschaftung der Lysimeter erfolgt ackerbaulich mit einer für das Thüringer Becken typischen Fruchtfolge (Winterraps, Winterweizen, Silomais, Sommergerste). Im Jahr 2010 wurde ein flacher Stoppelsturz mit Stroh verglichen mit einer Strohdecke auf einem unbearbeiteten Boden.

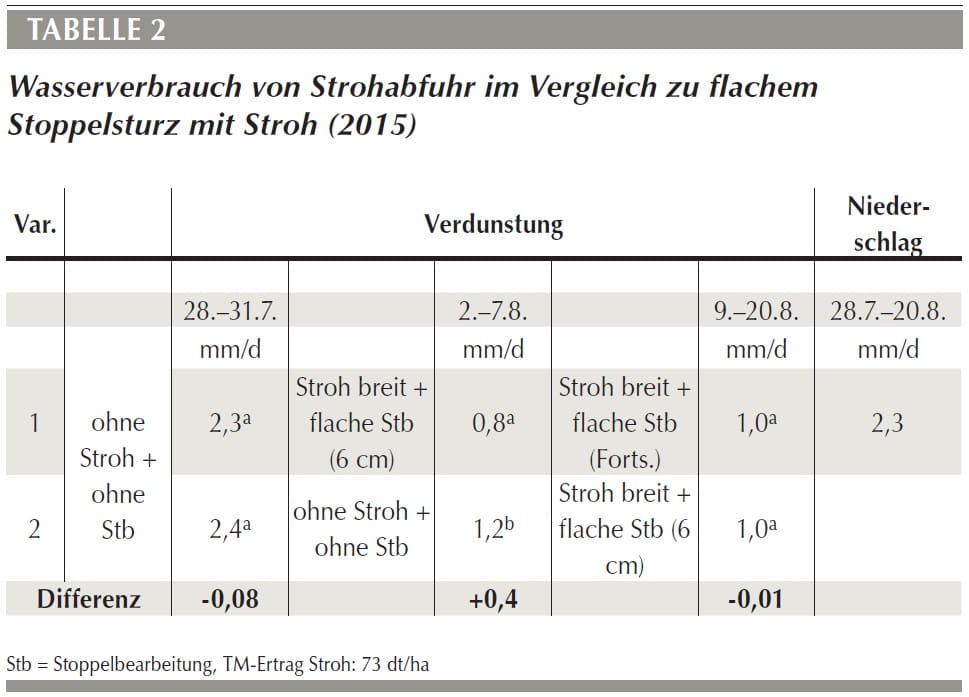

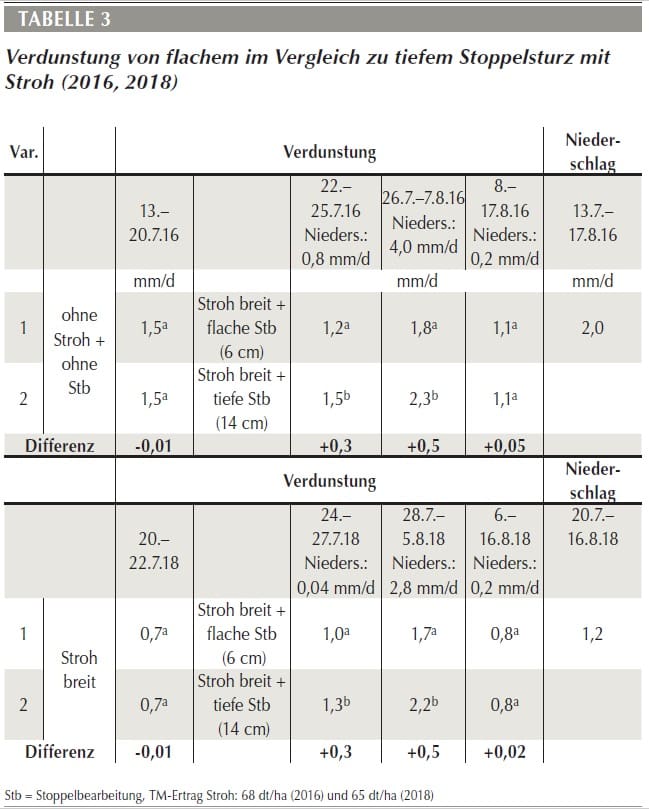

Im Jahr 2015 erfolgte der Vergleich zwischen einem flachen Stoppelsturz mit Stroh und einem von Stroh beräumten baren Boden. In den Jahren 2016 und 2018 kamen eine flache und eine tiefe Stoppelbearbeitung mit Stroh zur Prüfung. Für die Bearbeitung des Bodens dienten Hacke oder Spaten, bei flacher Bearbeitung bis in 6 cm Tiefe und bei tiefer Bearbeitung bis in 14 cm Tiefe. Die Strohhäcksel wurden zuvor leicht angedrückt, der Boden einmal bearbeitet, das Stroh mit dem Boden vermischt und in etwa eine Boden- Aggregierung wie unter Feldbedingungen hergestellt.

Im Anschluss erfolgte einer nachlaufenden Walze entsprechend ein leichtes Andrücken mit einem Harken. Eine mit Strohhäcksel bedeckte Bodenoberfläche verdunstete im Vergleich zu einem flachen Stoppelsturz eines zuvor mit Strohhäcksel bedeckten Bodens 0,5 mm/d weniger im Mittel der folgenden acht Tage (Tab. 1). Der Unterschied war signifikant.

In einer sich daran anschließenden Periode, in der der mit Strohhäcksel bedeckte Boden ebenfalls einem flachen Stoppelsturz unterzogen wurde, glichen sich die Verdunstungswerte der beiden Varianten an und bestätigten die signifikante Minderung der Verdunstung durch eine Strohdecke im Vergleich zu einem flachen Stoppelsturz. Das Niederschlagsaufkommen während des Untersuchungszeitraumes war mit 4,7 mm/d überdurchschnittlich. Der Normalwert der Monate Juli und August liegt bei 2,1 mm/d.

Unterschiedlicher Wasserverbrauch

Der nach der Ernte ohne Strohbedeckung und ohne Bearbeitung zurückgebliebene Boden verbrauchte im Vergleich zu einem mit Strohhäcksel bedeckten und flach bearbeiteten Boden 0,4 mm/d mehr Wasser über einen Zeitraum von sechs Tagen (Tab. 2). Der Unterschied war signifikant. Nachdem der Boden mit Strohhäcksel bedeckt und ebenfalls einem flachen Stoppelsturz unterzogen wurde, glichen sich die Verdunstungswerte wieder an. Während der Periode mit differenzierter Bewirtschaftung regnete es kaum und wurde durch einen flachen Stoppelsturz mit Stroh der Bodenwasservorrat im Vergleich zu einem unbedeckten Boden geschont.

In beiden Jahren traten die höchsten Werte der Verdunstung (2 bis 2,4 mm/d) innerhalb von drei bis vier Tagen nach der Ernte auf, in denen der Boden versuchsbedingt (Abfuhr der Ganzpflanze zur Ertragserfassung) keine Strohbedeckung hatte und nicht bearbeitet worden war. Daran zeigt sich, dass die obere Bodenzone kurz vor der Ernte häufig einen gewissen Wasservorrat aufweist. Das liegt daran, dass ein in Abreife befindlicher Getreidebestand ab etwa 14 Tage vor der Ernte nicht mehr viel verdunstet (0,5–2 mm/d) und Niederschläge, die in diesem Zeitraum fallen, beginnen, den Bodenwasservorrat anzufüllen. Eine darauf abgelegte Strohdecke kann dieses Wasserangebot am besten schützen.

Flache Stoppelbearbeitung spart Wasser

Bei einem Stoppelsturz mit einer Bearbeitungstiefe von 14 cm lag die Verdunstung in den folgenden vier Tagen in beiden Versuchsjahren um etwa 0,3 mm/d höher als bei einem 6 cm tiefen Stoppelsturz (Tab. 3).

In beiden Jahren gab es in diesen ersten vier Tagen kaum Niederschlag und wurde der zu Beginn vorhandene Bodenwasservorrat für die Verdunstung in Anspruch genommen. In den darauffolgenden 13 bzw. 9 Tagen regnete es im Jahr 2016 4 mm/d, im Jahr 2018 waren es 2,8 mm/d.

Im Mittel dieses niederschlagsreichen Abschnittes lag die Verdunstung bei tiefer Stoppelbearbeitung in beiden Jahren um 0,5 mm/d höher als bei flacher Bearbeitung. Daran schloss sich in den folgenden zehn Tagen in beiden Jahren eine sehr trockene Periode an. Zwischen flacher und tiefer Bearbeitung war kein Unterschied mehr erkennbar.

Im Untersuchungszeitraum vom 22. Juli bis 17. August 2016 regnete es insgesamt 58 mm. Davon wurden bei flacher Stoppelbearbeitung 39 mm und bei tiefer Stoppelbearbeitung 48 mm für die Verdunstung verbraucht. Somit blieben bei flacher Stoppelbearbeitung 9 mm mehr Wasser im Bodenwasserspeicher zurück. Im Versuchsjahr 2018 unterschied sich die Verdunstung zwischen flacher und tiefer Stoppelbearbeitung bei einem geringeren Niederschlagsangebot um 7 mm.

Auffällig war, dass in beiden Jahren in den ersten vier Tagen nach der tiefen Stoppelbearbeitung die Verdunstung beim tonreicheren Verwitterungsboden deutlich höher ausfiel als beim Löss. Einer Ansprache des Bodengefüges im Jahr 2018 zufolge wies dieser Boden bei tiefer Stoppelbearbeitung ein mittleres bis grobes Bröckelgefüge (60 % der Bröckel 5 bis 30 mm) auf, während beim Lössboden ein feines Bröckelgefüge (70 % der Bröckel <5 mm) zu verzeichnen war. Insgesamt fiel der Unterschied zwischen flacher und tiefer Stoppelbearbeitung beim Lössboden weniger stark aus als beim Verwitterungsboden.

Diskussion der Ergebnisse

Die Verdunstung des Bodens wird maßgeblich beeinflusst durch die Einstrahlungsenergie und die Albedo der Bodenoberfläche. Die Albedo definiert das Rückstrahlvermögen von diffus reflektierenden, also nicht selbst leuchtenden Oberflächen von 0 bis 1 bzw. 0 bis 100 %. Sie entscheidet darüber, wie viel von der eingestrahlten Energie an die Atmosphäre zurückgestrahlt wird.

Je höher die Albedo, desto weniger steht für die Umsetzung der Energie in Verdunstung zur Verfügung. Bei einer geschlossenen Strohdecke ist die Albedo höher als bei einer durch flachen Stoppelsturz erzeugten Mischschicht aus Boden und Stroh, die im Versuchsjahr 2010 einen Strohbedeckungsgrad von etwa 50 % aufwies. Durch eine vollständig mit Stroh bedeckte Bodenoberfläche wird somit der Anteil der für die Verdampfung des Bodenwassers wirksamen Energieeinstrahlung stärker vermindert als bei einem Gemisch aus Stroh und Boden.

Der Standort und die Lysimeter

Der Versuchsstandort befindet sich am südöstlichen Rand des Thüringer Beckens, einem Teil des mitteldeutschen Trockengebietes. Der vieljährige Jahresniederschlag beträgt 535 mm, das vieljährige Temperaturmittel 9,0 °C (1981 bis 2010).

Bei den Versuchsböden handelt es sich um zwei für das Thüringer Becken typische Böden, eine tiefgründige Braunerde-Schwarzerde aus Löss und eine Pararendzina aus unterem Keuper. Der Lössboden ist im Hinblick auf die Bodenart einem schluffigen Lehm (27 % Ton) zuzuordnen, der Verwitterungsboden aus Keuper einem stark tonigen Lehm (39 % Ton).

Lysimeter sind mit Boden befüllte Behälter mit einer am unteren Ende befindlichen Vorrichtung zur Gewinnung des Sickerwassers. Mittels Wägeeinrichtungen dienen sie der Bestimmung der Verdunstung und des Niederschlages. Die Lysimeteranlage Buttelstedt besteht aus 16 wägbaren Feldlysimetern. Die Lysimeter sind monolithisch befüllt, weisen eine Oberfläche von 2 m2 und eine Tiefe von 2 bzw. 2,5 m auf.

Die Verdunstung des Bodens wird des Weiteren bestimmt vom Sättigungsdefizit der oberflächennahen Luft, dem Potenzialgradienten zum oberflächennahen Bodenwasser, der ungesättigten Wasserleitfähigkeit des Bodens und der Windgeschwindigkeit. Durch eine Strohdecke wird der sich in der bodennahen Luftschicht ansammelnde Wasserdampf vor dem Abtransport durch den Wind länger geschützt, wodurch der den Wasserdampffluss antreibende Gradient zum oberflächennahen Bodenwasser länger geringer gehalten wird.

Die bei einem flachen Stoppelsturz erzeugte dickere und mit Bodenteilchen vermischte Schicht kann mehr Niederschlagswasser speichern als die Strohdecke. Gleichzeitig begünstigen die durch Lockerung hergestellten Hohlräume Luftturbulenzen, die den aus den Bodenaggregaten austretenden Wasserdampf schneller zur Atmosphäre abtransportieren. Das bedeutet, der vergrößerte Bodenwasserspeicher der Stroh-Boden-Schicht wird auch schnell wieder entleert bei entsprechenden Bedingungen der Einstrahlung.

Begünstigt wird dieser Prozess durch eine verminderte Wärmeleitfähigkeit der gelockerten Schicht. Hohe Temperaturen werden weniger in den Unterboden übertragen, verbleiben in der gelockerten Schicht und erhöhen die Verdunstung.

Tiefe Bodenbearbeitung fördert Verdunstung

Der höhere Wasserverbrauch eines nach der Ernte baren, unbearbeiteten Bodens im Vergleich zum flachen Stoppelsturz mit Stroh kann einerseits mit der geringeren Albedo und der dadurch höheren Einstrahlungsenergie, andererseits mit dem schnelleren Abtransport des aus dem Boden austretenden Wasserdampfes durch den Wind erklärt werden.

Zwischen flacher und tiefer Stoppelbearbeitung eines mit Stroh bedeckten Bodens zeigte sich in den Versuchsjahren 2016 und 2018 unter dem Einfluss niederschlagsnormaler und trockener Witterung ein signifikanter Unterschied. Tiefere Bearbeitung führte in den folgenden 13 bzw. 17 Tagen zu einer um 0,4 mm/d höheren Verdunstung. Eine Ursache dafür ist der bei tieferer Bearbeitung geringere Bedeckungsgrad mit Stroh und dem daraus folgenden höheren Input an Einstrahlungsenergie.

In den ersten vier Tagen war das Niederschlagsaufkommen sehr gering und resultierte der Wasserverbrauch vor allem aus dem zuvor vorhandenen Bodenwasservorrat. Der Unterschied zwischen flacher und tiefer Bearbeitung war in diesen Tagen beim lehmig-tonigen Verwitterungsboden deutlich stärker ausgeprägt als beim lehmig-schluffigen Lössboden. Der Verwitterungsboden wies nach der Bearbeitung ein mittleres bis grobes Bröckelgefüge auf, während beim Lössboden ein feinbröckeliges Gefüge zu verzeichnen war. Das beim Verwitterungsboden gröbere Gefüge hatte offenbar stärker als beim Lössboden Luftturbulenzen begünstigt, wodurch es zu einer höheren Verdunstung kam.

Ein weiterer Aspekt für die Verdunstungsunterschiede zwischen flacher und tiefer Bearbeitung ist auch hier die geringere Wärmeleitfähigkeit einer gelockerten Schicht, wodurch die Temperatur in dieser Schicht stärker ansteigt. Bei tieferer Bearbeitung wird dadurch ein größerer Bodenwasserspeicher einer höheren Temperatur ausgesetzt und die Verdunstung dadurch begünstigt.

FAZIT

Eine Strohdecke mindert nach der Ernte der Kulturen den Wasserverlust aus dem Boden am stärksten. Eine Stoppelbearbeitung, die aus ackerbaulicher Sicht eine wichtige Maßnahme darstellt (Begünstigung des Aufwuchses von Ausfallgetreide, Ingangsetzen der Strohrotte, Zurückdrängen von Schaderregern durch Begünstigen des mikrobiellen Umsatzes im Boden, mechanische Bekämpfung von auflaufendem Getreide oder Raps), sollte zur Vermeidung hoher Verdunstungsverluste so flach wie möglich ausgeführt werden.

Bei Trockenheit kann es zur Vermeidung hoher Verdunstungsverluste günstig sein, die tiefere Bodenbearbeitung in eine strahlungsärmere Periode hinauszuzögern. Das dabei hergestellte Gefüge sollte nicht zu grob sein, um den Abtransport des Wassers durch Luftturbulenzen nicht zu begünstigen. Die nach oben abschließende Schicht sollte deshalb feinkrümelig ausgeführt werden. Entscheidend ist aber, die Tiefe der Bearbeitung zu begrenzen.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

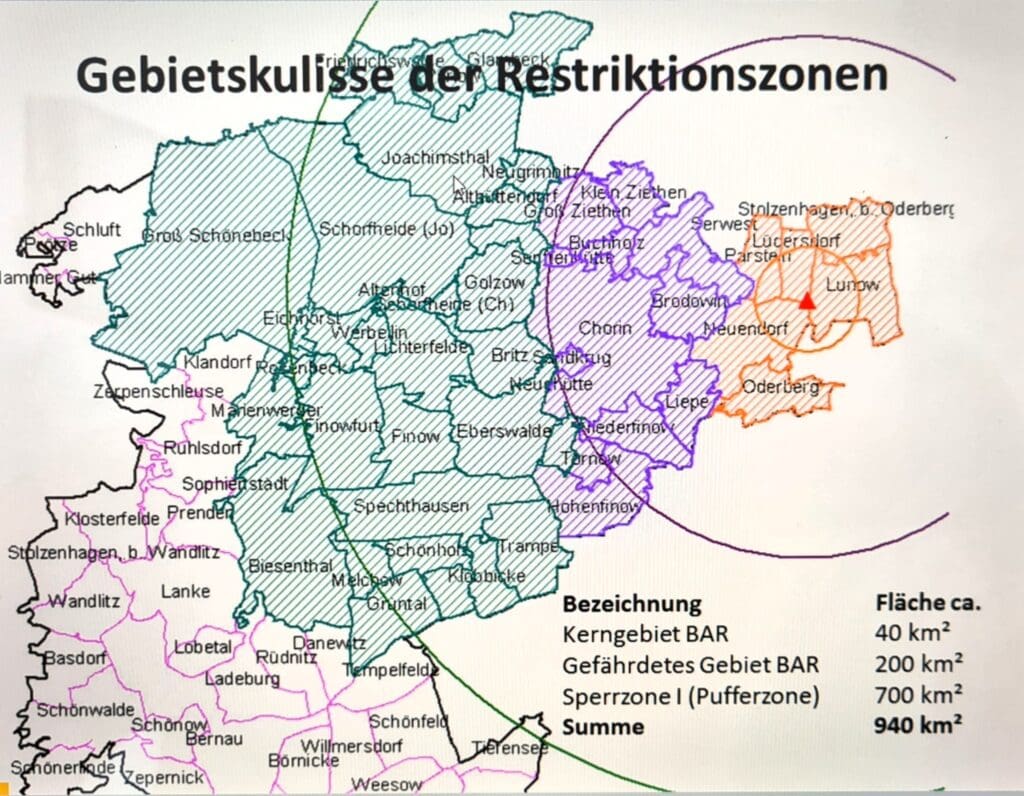

Neue ASP-Fälle: Landkreis Barnim nun auch betroffenDie Afrikanische Schweinepest wurde bei weiteren Wildschweinen nachgewiesen. Erstmals ist auch der Landkreis Barnim im Nordosten von Brandenburg betroffen. Der Fundort liegt nur wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Die ASP-Schutzzone wird deshalb erneut angepasst.

In Brandenburg gibt es weitere bestätigte Fälle der Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen. Erstmals ist auch der Landkreis Barnim im Nordosten des Bundeslandes – neben weiteren ASP-Nachweisen bei Wildschweinen in den Landkreisen Oder-Spree, Spree-Neiße und Frankfurt/Oder – betroffen. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat die ASP-Fälle heute bestätigt. Der Fundort des positiv auf ASP beprobten Wildschweins in Brandenburg liegt nur wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit. Das Land Brandenburg wird daher im Fall Barnim die bestehende Schutzzone und Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen, um eine Weiterverbreitung der Tierseuche ASP zu verhindern.

Neue ASP-Fällle: vier Nachweise im Landkreis Barnim

Die drei Frischlinge und eine Überläuferbache wurden am Sonntag (25. Juli) südlich der Ortschaft Lüdersdorf im östlichen Teil des Landkreises Barnim erlegt bzw. gefunden, teilt der Landkreis Barnim am heutigen Mittwoch mit. Das Fundgebiet galt aufgrund der Nähe zu positiv bestätigten Fallwild-Funden auf polnischer Seite bereits als potenzielles ASP-Risikogebiet. Die Tiere wurden umgehend beprobt. Am gestrigen Dienstagabend bestätigte das Landeslabor Berlin-Brandenburg den Verdacht. Am Mittwoch folgte schließlich der positive Befund durch das FLI.

In der Kreisverwaltung Barnim kam am Mittwoch der Tierseuchenkrisenstab des Landkreises Barnim zusammen. Erste Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet. In einem ersten Schritt finden ab Donnerstag intensive Fallwildsuchen am Fundort sowie im umliegenden Kerngebiet statt. Im Begegnungszentrum Lunow-Stolzenhagen, unweit des Fundortes, wird zudem ein Bekämpfungszentrum eingerichtet, von wo aus sämtliche Vor-Ort-Maßnahmen koordiniert werden.

ASP-Funde im Landkreis Barnim bereits erwartet

Für den Tierseuchenkrisenstab des Landkreises sei der ASP-Fund nicht unerwartet gekommen. Bereits im Mai hatten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Begegnungszentrum Lunow-Stolzenhagen zusammengefunden, um im Rahmen einer Echtfallsimulation den Aufbau einer Einsatzzentrale vor Ort sowie die Durchführung von Absuchen mit Drohnen und Hundegespannen zu üben.

„Wir hatten das große Glück, uns auf den Ernstfall vorbereiten zu können“, erklärt Holger Lampe, Leiter des Tierseuchenkrisenstabes. „Damit haben wir uns Sicherheit im Vorgehen verschaffen können“, ergänzt Dr. Volker Mielke, Amtstierarzt im Landkreis Barnim und stellvertretender Leiter des Tierseuchenkrisenstabs. „Wir sehen uns gut vorbereitet, insbesondere was das so wichtige Zusammenspiel mit den vielen Helferinnen und Helfern betrifft, die uns in der kommenden Zeit unterstützen werden. Ihnen gilt bereits jetzt unser ausdrücklicher Dank.“ red

+++ Alle News zu ASP in unserem Newsticker +++

In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Ramularia in Thüringen: Ist Gerste noch rentabel?Die Pilzerkrankung Ramularia collo-cygni setzt der Gerste in Ostthüringen zu. Landwirte fordern nun für die nächste Saison die Notfallzulassung eines Pflanzenschutzmittels.

Bei vielen Landwirten macht sich Ernüchterung breit. Optisch gute Gersten- und Rapsbestände zeigen nach der Mahd ein nur mäßiges Ergebnis. Niederschläge sorgten mit dafür, dass sich die Kulturen in den meisten Thüringer Regionen gut entwickeln konnten. Nunmehr muss die Ernte regelmäßig unterbrochen werden. Mit jeder Verzögerung richtet sich zunehmend der Blick auf die Qualität des Winterweizens.

So war es zu Wochenbeginn bei der Agrar T & P GmbH Mockzig, die vor dem Start der Weizenernte stand. Der Winterraps war gedroschen. Mit knapp über 40 dt/ha kann Pflanzenbauchef Tom Bauch für den Betrieb nur einen unterdurchschnittlichen Ertrag bilanzieren. Mit der Wintergerste gibt sich Bauch ebenso nicht zufrieden, gleichwohl es andere Kollegen im Altenburger Land schwerer getroffen hat. In vielen Regionen des Landes hat sich in dieser Saison Ramularia collo-cygni in der Gerste ausgebreitet. Die Pilzkrankheit ist Bauch zufolge wesentliche Ursache für Ertragseinbußen und Qualitätsverluste.

Hektolitergewicht der Gerste: 10 kG zu wenig

So berichtet sein Kollege Christian Schellenberg, Leiter der Pflanzenproduktion der Agrargenossenschaft Gerstenberg, dass die Wintergerste im Unternehmen im Durchschnitt ein Hektolitergewicht von 52 kg/hl aufweist. „Das sind 10 kg/hl weniger, als der Handel fordert. Die damit verbundene Preisreduzierung und der Ertragsausfall wirken sich signifikant auf die Rentabilität der Kultur aus.“ Er befürchtet, dass sich das vor allem auf die Braugerstenproduktion auswirken kann, da die Qualitätsanforderungen der Mälzereien noch höher seien.

Unmittelbar nach der Wintergerste holte die Kriebitzscher Agrargenossenschaft bereits die Sommerbraugerste vom Halm. Beide Kulturen, so berichtet Pflanzenbauvorstand Denis Fischer, waren durch Ramularia geschädigt, die späten Wintergerstensorten sogar extrem. Je nach Standort – der Betrieb bewirtschaftet etwa 40 % Kippenflächen – bewegt sich das Hektolitergewicht zwischen 52 und 58 kg. Der Ertrag lag im Mittel knapp über 90 dt/ha. Bei der Sommergerste erreichte man einen Ertrag von rund 70 dt/ha und gute Eiweißwerte. Einen deutlichen Qualitätsverlust bedeuten aber die 60 kg/hl. Zu Wochenbeginn hatten die Kriebitzscher den Raps auf den Kippenböden beerntet. Ein Ertrag leicht über 40 dt/ha sei auf diesen Standorten überdurchschnittlich, so Fischer.

WIRKSAME PflanzenschutzMITTEL GEGEN RAMULARIA in Gerste FEHLEN

Tom Bauch, der seit Kurzem dem Kreisbauernverband (KBV) Altenburger Land vorsteht, weist darauf hin, dass seit dieser Saison kein wirksames Pflanzenschutzmittel gegen die Pilzkrankheit mehr zur Verfügung steht. Wohlgemerkt in Deutschland nicht. Dies schaffe abermals ein Ungleichgewicht im Wettbewerb auf dem europäischen Markt.

Bauch fordert daher, dass den Thüringer Landwirten im kommenden Jahr Pflanzenschutzmittel über eine Notfallzulassung zur Verfügung stehen. In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab es in dieser Saison frühzeitig eine solche Ausnahmeregelung. Derzeit laufen für zwei neue Pflanzenschutzmittel Zulassungsverfahren. Ob und wann die Genehmigung erfolgt, ist offen. fh

Weizen: Start des Fusarien-Monitorings

Jena. Das Landesamt für Landwirtschaft (TLLLR) hat vorige Woche das Fusarien- Monitoring für Winterweizen gestartet. Regional sei ein erhöhter Pilzbefall erkennbar, was darauf schließen lasse, dass in diesem Erntejahr mit einem erhöhten Besatz an Fusarien zu rechnen ist. Das befallene Getreide könne dadurch für die Futter- oder Lebensmittelproduktion unbrauchbar werden.

Die Probenahme erfolge sieben bis zehn Tage vor der Ernte und zusätzlich noch einmal während der Ernte. Landwirte, aus Regionen mit witterungsbedingter, erhöhter Fusariengefährdung können sich telefonisch oder per E-Mail bei den zuständigen Außendienstmitarbeitern des TLLLR oder direkt bei Sabine Wagner melden:

Tel. (03 61) 57 40 41-421 oder per

E-Mail an sabine.wagner@tlllr.thueringen.de.

Die Monitoringergebnisse werden zeitnah auf der Homepage des TLLLR veröffentlicht, um den Landwirten Hilfestellung für die Ernte und die Vermarktung des geernteten Getreides zu geben sowie einen Beitrag zum Verbraucherschutz zu leisten. red

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Arla-Molkerei macht Klimacheck für MilcherzeugerDie Arla-Molkerei möchte die CO2e-Emissionen ihrer verarbeiteten Milch deutlich reduzieren – um 30 % bis 2030. Um zu erfahren, welche Emissionen bei der Milcherzeugung anfallen, hat das Unternehmen mit fast 8.000 seiner Milch liefernden Betriebe einen Klimacheck durchgeführt.

Die Molkereigenossenschaft Arla Foods geht das Thema Klimawandel systematisch an und hat im vergangenen Jahr ein europaweites Klimacheck-Programm für deren Milch liefernde Landwirte gestartet. Im Rahmen eines Webcast Anfang Juli hat Dr. Maike Brask, Expertin des Arla-Nachhaltigkeitsteams, wichtige Ergebnisse des Klimachecks vorgestellt und über aktuelle Entwicklungen des Programms informiert.

Arla Foods hat sich ehrgeizige Umweltziele gesetzt: 30 % weniger CO2e-Emissionen pro Kilogramm Milch bis 2030 und Netto-Null- CO2e-Emissionen bis 2050. Um diese Ziele zu erreichen, führte die Molkereigenossenschaft im Mai 2020 ein europaweit einheitliches Klimacheck-Programm ein, um den individuellen CO2e-Fußabdruck der Milchlieferanten zu ermitteln. Teilnehmende Landwirte haben als Anreiz sieben Monate eine zusätzliche Vergütung von einem Cent pro Kilogramm Milch erhalten. Insgesamt haben 7.986 Betriebe aus sieben europäischen Ländern, 1.267 davon aus Deutschland, den Klimacheck durchgeführt.

Ablauf des Klimachecks der Arla-Molkerei

Die Landwirte werten Daten aus ihren Betrieben zu etwa 200 Fragen aus und übermitteln sie Arla. Aus den Daten ergibt sich der CO2e-Fußabdruck des Betriebes. Anschließend wird ein Betriebsbesuch vereinbart, in dessen Rahmen Stärken und Verbesserungspotenziale erläutert und Maßnahmen abgeleitet werden. Die im Klimacheck erfassten Daten umfassen die Anzahl der Tiere, die Futterzusammensetzung, die Pflanzenproduktion, den Einsatz von Düngemitteln, den Umgang mit Gülle sowie die Nutzung von Strom, Kraftstoff und erneuerbaren Energien. Beim CO2e-Fußabdruck werden die drei Treibhausgase Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) berücksichtigt und in CO2-Äquivalente (CO2e) umgerechnet, um das Ergebnis in einen Gesamtwert zusammenfassen zu können. Dr. Brask erklärte dazu: „Eine Faustregel ist, was in den Betrieb kommt, hat einen CO2-Fußabdruck – und was den Betrieb verlässt, verlässt ihn mit einem CO2-Fußabdruck.“

Im April 2021 wurde die erste Klimacheck-Runde mit folgendem Ergebnis abgeschlossen: Der durchschnittliche Fußabdruck beträgt 1,15 kg CO2e/kg Milch bzw. 1,06 kg CO2e/kg Milch (ohne anmoorige Böden). Im Juni ist die zweite Klimacheck-Runde mit der neuen IT-Plattform Arlagården gestartet. Damit können die teilnehmenden Landwirte ihre eigenen Fortschritte verfolgen und mit den Daten anderer Betriebe vergleichen, um von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Die Daten zeigen, dass die leistungsstärksten Landwirte in der Lage sind, auf Betriebsebene Milch mit einem Fußabdruck unter 0,9 kg CO2e/kg zu produzieren.

Im Einzelnen liegt der durchschnittliche Fußabdruck pro Kilogramm Milch (ohne anmoorige Böden) in Zentraleuropa bei 1,08 kg CO2e, in Dänemark bei 1,03 kg CO2e, in Großbritannien bei 1,13 kg CO2e und in Schweden bei 1,00 kg CO2e. Die wichtigsten Ergebnisse dabei:

- Der Fußabdruck variiert stärker innerhalb einer Region als zwischen den Regionen,

- Betriebe in allen Regionen haben Wege gefunden, um sehr klimaeffizient zu sein,

- einige Betriebe aller Regionen haben ein hohes Verbesserungspotenzial,

- biologisch wirtschaftende Betriebe haben eine leichte Tendenz zu einem niedrigeren Fußabdruck,

- der Effekt des Produktionssystems hängt stark von den regionalen Gegebenheiten ab,

- Betriebe mit mittlerer (7.283– 9.479 kg Milch pro Kuh) oder hoher Milchleistung (über 9.479 kg Milch pro Kuh) haben meistens einen geringeren Fußabdruck,

- trotzdem gibt es Betriebe mit extrem guten Klimawerten, aber niedriger Milchleistung,

- letztendlich muss die Effektivität gesteigert werden, denn die Intensität ist nicht entscheidend,

- es gibt zahlreiche Wege, um einen niedrigen Fußabdruck zu erreichen.

Für Milcherzeuger: Fünf Hebel zum Besserwerden

Laut Dr. Brask lassen sich anhand der Daten fünf allgemeingültige Hebel identifizieren, mit deren Hilfe sich der CO2e-Fußabdruck der Milchproduktion auf allen Betrieben verringern lässt:

- eine bessere Futtereffizienz zur Verbesserung der Milchleistung,

- eine gezielte Fütterung, um einen Proteinüberschuss in den Futterrationen zu vermeiden,

- ein gesundes und langes Leben für die Kuh zur Verbesserung der Milchleistung,

- ein präziser Düngemitteleinsatz zur Reduzierung des Stickstoffüberschusses aus der Futterproduktion,

- eine verbesserte Flächennutzung, um höhere Ernteerträge zu erzielen.

Um vergleichbar zu sein mit anderen großen internationalen Molkereien und Lebensmittelunternehmen, basieren die Berechnungen des Arla-Klimachecks auf den Standards der ISO-Norm für Ökobilanzen/ Lebenszyklusanalysen (14044) und folgen den Richtlinien der International Dairy Federation (IDF) zur Methodik der Berechnung des Klima-Fußabdrucks. Die Emissionen von Tieren, Dung und Böden werden basierend auf den Vorgaben des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ausgewertet. Die Berechnungsmethode von Arla unterscheidet sich vom nationalen Berechnungsstandard für einzelbetriebliche Klimabilanzen (BEK), der u. a. vom Bundeslandwirtschaftsministerium genutzt wird. Die Werte des Arla-Klimachecks sind deshalb nicht direkt mit Werten nach BEK-Berechnungen vergleichbar.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Agro-Photovoltaik: Aus dem Labor in die PraxisZwei weitere innovative Projekte werden von Land und EU künftig im Rahmen des Programms EIP-Agri gefördert. Es geht um Agro-Photovoltaik und mikrobielle Carbonisierung.

Zwei weitere Projekte werden in Sachsen-Anhalt im Rahmen des Förderinstruments Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-Agri) finanziell unterstützt. Diese beschäftigen sich mit Agro-Photovoltaiks bzw. mit der mikrobiellen Carbonisierung. Die Bewilligungsbescheide für beide Vorhaben in Höhe von insgesamt rund 670.000 € übergab Umwelt- und Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne) bereits im Mai auf einer Videokonferenz.

EIP-Agri: Forschen im Verbund

Die Projekte sind Teil der vierten EIP-Agri-Auswahlrunde hierzulande. Ende Juni 2020 hatte das Magdeburger Landwirtschaftsressort aufgerufen, innovative Ideen der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft einzureichen, die eine Verknüpfung zum Forschungsbereich haben. Dabei arbeiten die sogenannten Operationellen Gruppen (OG) interdisziplinär als Verbund von Landwirtschaft, Wissenschaft, Beratung und weiteren Akteuren auf Augenhöhe zusammen.

Die OG „Black Wood Agrar Solar“ möchte bestehende Systeme von Agro-Photovoltaik hinsichtlich ihrer agronomischen und ökologischen Vorteilswirkungen weiterentwickeln und evaluieren. Hierfür sollen u. a. anhand sogenannter Tracker-Module produktionsseitige Vorteile, etwa die Ertragssicherung durch Beschattung und Erosionsschutz, untersucht werden. Diese Tracker- Module richten sich nach dem Sonnenstand und speisen gleichzeitig eine Unterflurtröpfchenbewässerung mit der notwendigen Energie. Partner in diesem Projekt sind die Hochschule Anhalt, die Blackwood GbR mit Sitz in Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal als Praxisbetrieb sowie die FEFA Projekt GmbH, Stendal.

Extra-Wissen:

Im Rahmen der Europäischen

Innovationspartnerschaft

„Landwirtschaftliche Produktivität

und Nachhaltigkeit“ (EIP-Agri) werden über das Entwicklungsprogramm

für den ländlichen Raum (EPLR) seit 2016 in Sachsen-Anhalt Projekte gefördert (landwirtschaftliche bis zu 100 %). Die Laufzeit beträgt noch rund drei Jahre. Aktuell in der Förderung befinden sich neun Projekte

________________________

Mehr zu EIP-Agri in Sachsen-Anhalt

Die OG „Mikrobielle Carbonisierung: Umwelt- und Bodenmanagement“ leistet ebenfalls einen Beitrag zur Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels. Im Rahmen des Projektes sollen durch Zusammenwirken innovativer Verfahren Kohlenstoff sowie weitere Nährstoffe aus der landwirtschaftlichen Urproduktion dauerhaft im Boden gebunden werden.

Dauerhumus mehren

Hierfür macht sich das Projekt u. a. Verfahren der mikrobiellen Karbonisierung und kohlenstoffspeichernden Bodenbewirtschaftung zunutze. Im Ergebnis entstehen stabile Kohlenstoffverbindungen, die zur Anreicherung des Dauerhumus für die landwirtschaftliche Produktion im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wieder nutzbar gemacht werden sollen. Der Vorteil des Verfahrens liegt in der dauerhaften Speicherung von Kohlenstoff im Boden, erhöhter Bodenfruchtbarkeit und Sicherung der Produktivität bei reduzierter Bodenbearbeitung und Düngemitteleinsatz.

Im Kern geht es darum, ein Managementsystem zur Erzeugung von „negativen Emissionen“ durch das Wiederaufbereiten und Kompostieren von Gärresten in Kombination mit einer reduzierten Bodenbearbeitung zu entwickeln. Partner sind Witte Bio Consult in Gernrode und die Agrargenossenschaft Hedersleben, beide Landkreis Harz. Landwirtschaftsministerin Dalbert lobte die beiden innovativen Projekte, „die Klimaschutz, Bodenschutz und erneuerbare Energien zusammen denken“. „Ideen aus dem Labor in die Praxis bringen – so sichern wir die Zukunft unserer Landwirtschaft“, sagte Dalbert weiter.

Beide Projekte verfolgten den Ansatz, Ressourcen und das Klima zu schonen. Energie werde aus der Sonne gewonnen, der Boden werde so bearbeitet, dass die Nährstoffe dauerhaft im Boden gebunden würden und damit die Fruchtbarkeit erhalten bleibe, der Düngemitteleinsatz verringere sich, die CO2-Emissionen würden gesenkt. Das klinge vielversprechend, so die Ministerin, die den Vorhaben abschließend „größtmöglichen Erfolg“ wünschte und sich gespannt zeigte auf die Forschungsergebnisse.

Fünfte Antragsrunde wurde Anfang Juli eröffnet: Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen- Anhalt hat Anfang Juli zur fünften Antragsrunde für das Förderprogramm Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-Agri) aufgerufen. Potenzielle Operationelle Gruppen (OG) haben die Möglichkeit, ihre Projektideen bis zum 29. Oktober 2021 beim Landesverwaltungsamt in Halle/Saale einzureichen. In der Projektfindungsphase sowie im Antragsverfahren steht das Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS), Frankfurt/Main, als vom Ministerium beauftragter Innovationsdienstleister beratend zur Seite. Das Institut unterstützt auch inhaltlich bei der Projektierung und Bildung einer Operationellen Gruppe. red

Weitere Informationen zum Antragsverfahren gibt es hier.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Hecken auf Ackerland – so gut wie WaldNeue Hecken auf Ackerland könnten viel Kohlenstoff speichern. Das zeigen Berechnungen des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz. Es fehlt jedoch an Absatzmöglichkeiten für den Strauchschnitt.

Dr. Michael Welling, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig

Eine auf Ackerland neu angepflanzte Hecke von 720 m Länge, die für immer stehen bleibt, kann die gesamten Treibhausgasemissionen, die ein Durchschnittsdeutscher innerhalb von zehn Jahren emittiert, kompensieren. Das zeigen Berechnungen im Rahmen einer Metastudie, die am Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig durchgeführt wurden. Durch die Einlagerung von Kohlenstoff in der Biomasse der Hecke und als Humus im Boden können neue Hecken CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und klimaunschädlich machen.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

„Für die Berechnungen haben wir alle verfügbaren Daten zu Humus und Biomasse in Hecken zusammengetragen – 13 Studien und eigene Daten mit insgesamt fast 150 untersuchten Hecken“, sagt Sophie Drexler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thünen-Institut. Für die Forschenden ergab sich ein überraschendes Bild: Pro Hektar wird in einer Hecke im langjährigen Mittel fast genauso viel Kohlenstoff gebunden wie in Wäldern. Dies kann mit der hohen Dichte an Ästen und Zweigen in Hecken und den guten Wuchsbedingungen in der Agrarlandschaft erklärt werden. Besonders viel Kohlenstoff wird auch in den Wurzelstöcken der Hecken gebunden. In den letzten 70 Jahren wurde aber fast die Hälfte aller Hecken in Deutschland beseitigt, meist durch Flurbereinigungsmaßnahmen.

In der Landwirtschaft und aus landwirtschaftlich genutzten Böden entstehen in Deutschland etwa 12 % der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen. Die meisten Emissionen kommen als Methan aus dem Verdauungstrakt von Rindern und als Lachgas durch die Düngung von Äckern und Grünland. Viele dieser Emissionen sind schwer oder gar nicht vermeidbar, weil sie aus biologischen Prozessen stammen. Zusätzlich werden große Mengen Kohlendioxid durch die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden emittiert. Klimaneutralität ist im Landwirtschaftssektor also nur erreichbar, wenn an anderer Stelle Emissionen wieder kompensiert werden. Dazu können Hecken einen Beitrag leisten. Eine Kommune mit 5.000 Einwohnern kann zum Beispiel die mit dem Milchkonsum verbundene Treibhausgasemission von zehn Jahren durch das Pflanzen von sechs Hektar Hecken und Feldgehölzen kompensieren.

Hecken auf Ackerland: Nur Neuanpflanzungen haben positiven Effekt

Die größte Wirkung für den Klimaschutz entfalten Hecken, wenn sie auf Ackerböden angepflanzt werden. Denn hier wird zusätzlicher Kohlenstoff nicht nur in der Biomasse, sondern auch im Boden als Humus gebunden. Es sind allerdings nur neu angepflanzte Hecken, die klimawirksam sind, denn mit ihrer zunehmenden Biomasse erhöhen sie die Kohlenstoffspeicherung in der Landschaft. Dieser Kohlenstoffspeichereffekt von Hecken auf Ackerland kann deshalb auch nur einmal angerechnet werden, auch wenn es etwa 20 Jahre dauert, bis eine Hecke aufgewachsen ist. Im Boden kann es sogar noch länger dauern, bis die erhöhten Humusvorräte ein neues Gleichgewicht erreicht haben und nicht weiter steigen.

Neben dem Klimaeffekt schützen Hecken auf Ackerland den Boden vor Winderosion und haben eine kühlende Wirkung. Ein Dürresommer richtet in einer heckenreichen Agrarlandschaft weniger Schaden an. Von Hecken profitieren auch viele Tiere und Pflanzen, für die Hecken Lebensraum und Verbindungsglied zwischen Biotopen sind. „Die vielfältigen Leistungen von Hecken machen diese zu attraktiven Strukturelementen in der Agrarlandschaft“, sagt Projektleiter Dr. Axel Don. Trotzdem ist es in den letzten Jahrzehnten kaum zu neuen Heckenanpflanzungen gekommen. Dafür sieht der Thünen- Wissenschaftler verschiedene Gründe. Ein Grund sei der Förderdschungel, der Flächenbesitzer und Landwirte überfordere. In jedem Bundesland gibt es andere Programme mit anderen Anforderungen und Angeboten. Es reiche auch nicht, wenn nur die Anlage von Hecken gefördert würde. Die Pflege von Hecken müsse genauso in die Förderung einbezogen werden. Helfen können Landschaftspflegeverbände, von denen einige schon „schlüsselfertige“ Hecken anbieten. Daneben setzen sich auch die Jagdverbände seit Langem für eine reicher strukturierte Agrarlandschaft ein.

Langlebigkeit hat Vor- und Nachteile

Die neue Thünen-Studie könnte solchen Initiativen Rückenwind geben. Denn nun wird es erstmals möglich, die Klimaschutzleistung von neuen Hecken zu quantifizieren. Don ist überzeugt: „Es gibt kaum eine Klimaschutzmaßnahme im Agrarbereich, mit der auf so wenig Fläche so viel Effekt erzielbar ist.“ Es gäbe schon erste Firmen, die mit Heckenanpflanzungen eine CO2-Neutralität ihrer Produktion erreichen wollen. Doch warum bleiben das meist nur Pläne? Gerade die Langlebigkeit dieser Strukturelemente sieht Don als Pferdefuß. Hecken stünden unter besonderem Schutz und ließen sich, einmal gepflanzt, nicht so schnell wieder entfernen. Zwar hätte dies den Vorteil, dass damit auch die Kohlenstoffbindung und der Klimaschutzeffekt kaum verloren gehen. Die Flächenbesitzer würden dadurch aber an Flexibilität verlieren – und bisher auch im Unklaren gelassen, ob neue Hecken weiterhin als landwirtschaftliche Nutzflächen gelten und damit förderfähig bleiben.

Darüber hinaus fehlt es an Absatzmärken für den entstehenden Strauchschnitt. Hecken müssen alle acht bis zwölf Jahre abschnittsweise auf den Stock gesetzt, also radikal zurückgeschnitten werden, um ihre Funktion zu erhalten. Durch die Nutzung des anfallenden Strauchschnitts als erneuerbare Energiequelle, z. B. als Holzhackschnitzel, könnte der Klimaschutzeffekt von Hecken auf Ackerland sogar noch vergrößert werden, rechnet die Thünen-Studie vor. Im Moment fehlen dazu aber entsprechende regionale Nutzungskonzepte. Stattdessen werden Holzhackschnitzel aus aller Welt importiert. Die Ergebnisse der Thünen-Studie belegen: Um die in den letzten 60 Jahren gerodeten Hecken wieder neu anzupflanzen, würden nur 0,3 % der landwirtschaftlichen Fläche benötigt. Damit ließen sich die ausgeräumten Agrarlandschaften wieder einräumen und gleichzeitig 10 Mio. t CO2 binden und klimaunschädlich machen.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Ökolandbau: Molkerei ohne BiomilchDie diesjährige Ökoflurfahrt in Thüringen führte Landwirtschaftsminister Hoff zu den Mühen während der Umstellung auf Ökolandbau. Branchenvertreter befürchten, der Ökolandbau könnte zum Verlierer der GAP werden.

Es ist paradox: Zum einen klagt die Ökobranche im Freistaat seit Jahren, dass zu viele Rohstoffe Thüringen verlassen, weil die Verarbeitung im Land fehlt. Zum anderen gibt es mit der Herzgut Landmolkerei eG in Rudolstadt seit 2018 einen Abnehmer und Verarbeiter von Biomilch, dem der Rohstoff fehlt. Das Dilemma der Genossenschaftsmolkerei, die anstrebt, mittelfristig 75 % ihrer jährlichen Verarbeitungskapazität von 50 Mio. kg in Bioprodukte zu veredeln, ist, dass es kaum Biomilchbetriebe im Land gibt. Die Landwirtschaftszählung 2020 hat gerade einmal 21 Biomilchkuhhalter mit 1.226 Milchkühen erfasst. 15 dieser Betriebe sind spezialisierte Milcherzeuger.

Für Herzgut bedeutet dies, dass die Molkerei derzeit nur zwei Biomilchlieferanten hat: ein Betrieb aus Sachsen und einer aus Sachsen- Anhalt. Verarbeiten kann die Molkerei somit täglich lediglich 30.000 Liter Biomilch, berichtete Geschäftsführerin Rita Weimann anlässlich der Flurfahrt des Thüringer Ökoherz mit Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff.

Mit Vertretern des Dachverbandes und von Anbauverbänden diskutierte Hoff vorige Woche die zähe Entwicklung des Ökolandbaus in Thüringen. 441 landwirtschaftliche Betriebe bewirtschafteten 2020 eine Fläche von 54.367 ha, die Hälfte davon Grünland, ökologisch. Seit fünf Jahren wächst diese Produktionsrichtung zwar stetig, bleibt aber mit einem Anteil von 7,1 % weit hinter den meisten Bundesländern zurück. Die Tierproduktion spielt, mit Ausnahme der Mutterkuhhaltung (177 Betriebe; 8.363 Mutterkühe), so gut wie keine Rolle.

Marktüblicher Biopreis

Die Herzgutmolkerei arbeitet nach Bioland-Kriterien und kann somit auch Milch aus Gäa-Betrieben verarbeiten, da die Verbände ihre Standards gegenseitig anerkennen. Wie Rita Weimann berichtete, orientiert sich die Molkerei beim Auszahlungspreis am monatlich ermittelten Bioland- Preismittel. Im Mai lag der Wert bei 48,4 ct/kg netto (4,0 % Fett; 3,4 % Eiweiß; inkl. Zu- und Abschläge), Tendenz leicht steigend.

Neben der Produktion für die Eigenmarke der Kette „Denns Bio-Markt“ produziert Herzgut unter eigenem Namen etwa Biokäse und Biofrischmilch. Der Vertrieb dieser Bioprodukte erfolgt über Bioläden, aber auch über den Naturkost- Großhandel in Erfurt. Daneben fand man italienische Abnehmer für das Biomagermilch- Konzentrat. Weimann vergaß nicht zu erwähnen, dass man den konventionellen Lieferanten Zuschläge von rund 5 ct/kg Milch für die Herzgut-Premiummilch (extra Rapsfütterung), Milch unter dem Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes oder Weidemilch zahle.

In Aussicht hat die Molkerei kleinere Thüringer Biomilchlieferanten für das Jahr 2022, sobald diese ihre Umstellung absolviert haben. Bereits ab diesem November wird Biomilch aus Weimar nach Rudolstadt geliefert. Die Landgut Weimar eG mit Sitz in Holzdorf gründete im März 2020 eine Bio GmbH aus, die am Standort Schoppendorf gut 130 melkende Kühe betreut und 230 ha, davon 130 ha Grünland, bewirtschaftet. Für Vorstandschefin Sylvia Gengelbach war die Abnahme der Milch durch die Herzgut-Molkerei ein entscheidendes Kriterium, die Umstellung nach Gäa-Richtlinien zu wagen. Die Molkerei kommt dem Betrieb entgegen und zahlt in der Umstellungszeit für die Weidemilch einen zusätzlichen Bonus von 2 ct/kg.

Beim Besuch der Flurfahrtteilnehmer machte Gengelbach klar, dass die Umstellung eine enorme Investition darstellt. Zwar musste man nicht den Stall umbauen, aber beispielsweise Geld in Futterbautechnik oder die Weidehaltung stecken. Die Zeit der Umstellung koste richtig, als Tierhalter erhalte man aber über die Ökoflächenprämie im Kulap hinaus keine Umstellungshilfen. Damit traf die Vorstandsvorsitzende einen wunden Punkt, der den Minister aufhorchen ließ. Gengelbach machte überdies deutlich, dass die 48 ct Biomilchpreis nicht ausreichen. Mit Milchtankstelle oder Kooperationen mit dem örtlichen Lebensmittelhandwerk strebe man mit einer Mischkalkulation über 50 ct/kg an. Dem konnte Andreas Baumann, Chef des Ökozentrums Werratal und Vorsitzender des Ökofachausschusses des TBV, nur beipflichten. Die zögerliche Umstellungsbereitschaft der Betriebe, gerade jener mit Tierhaltung, verband der erfahrene Biolandwirt mit der stetig angespannten Liquiditätslage vieler konventioneller Betriebe. Denn die Betriebe wüssten, dass die Umstellung teuer und nicht ohne Risiko ist.

Ökolandbau: Verlierer der GAP?

Das Ökoherz und mit ihm 14 Unternehmen und Verbände der Biobranche nahmen die Flurfahrt zum Anlass, Minister Hoff ein Forderungspapier zu übergeben. Sie erwarten etwa, dass der Ökolandbau zur Chefsache gemacht wird. Des Weiteren müssten Anreize, auf eine ökologische Wirtschaftsweise umzustellen, deutlich ausgebaut werden. In der Diskussion mit Hoff äußerten die Branchenvertreter ihre große Sorge, dass der Ökolandbau zum Verlierer der GAP-Reform werden könnte. Den Biobetrieben drohe, bei der Förderung über die Ökoregeln in der Ersten Säule leer auszugehen. Zugleich blockierten die Ökoregeln einkommenswirksame Angebote in der Zweiten Säule. fh

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Trio inflammable: Die drei vom GrillZwei Brandenburger Fleischsommeliers gaben Premiumfleisch aus der Region zur Verkostung frei. Stargast der Veranstaltung, die im Spreewald Erzeuger, Veredler und Verbraucher zusammenführte: ein Weltmeister an Kugelgrill und Feuerplatte.

Von Jutta Heise

Fotos: Sabine Rübensaat

Dicke Rauchschwaden, als sei der Ätna in hiesige Breiten versetzt, literweise Brandbeschleuniger, ein Schluck Bier aufs Nackensteak, zwei in die Kehle, am Ende verkohltes Fleisch, das vom Mann im Grill unter „Das sind köstliche Röstaromen, ihr Lieben!“ verkauft wird. Kennen Sie solche Partys auch?

Unsereinen suchen da unkeusche Träume heim – von der leckeren Currywurst an der Bude ums Eck. Spontanheilung von solcherart Horror versprechen wir uns als Nebeneffekt der journalistischen Mission, als wir zu einem Event besonderer Art geschickt werden.

Unsere Top-Themen

- Friedenstreck 2025

- Roboter im Ökolandbau

- Schwerpunkt Kälbergesundheit

- Märkte und Preise

Meat Bringer: Frisch bis schockgefrostet

Kein Geringerer als Oliver Sievers, BBQ-Weltmeister 2017, BBQ World Food Champion 2018 sowie Träger weiterer Titel der Branche, Buchautor, Markengesicht, Verfasser des ersten deutschen Online-Grillkurses und gelernter Tischler, wird als Guru an Grillofen, Kugelgrill und Feuerplatte erwartet. Auf den historischen Gasthof, 1897 auf einen slawischen Burgwall mitten im Spreewald gebaut, haben Olaf Mahr und Andi Neumann geladen.

Die beiden haben sich 2018 zusammengetan. Mahr, über Jahrzehnte eine Größe im Medien- und Marketingbereich, der etlichen Firmen in die Spur geholfen hat, sich zugleich auf seine ländlichen Wurzeln in Ostfriesland beruft, ist seit 2000 südlich von Berlin ansässig und Geschäftsführer von Meat Bringer, einem Online-Versand für Premiumfleisch.

Er vermarktet vornehmlich per Internet, aber auch in vier Läden im Süden von Berlin oder liefert die Produkte schockgefrostet in einem nachhaltig vertretbaren Umkreis an die Haustür, was Andi Neumann, Fleischer, Inhaber eines Meister- und Schlachtbetriebes mit EU-Zulassung, den Bauernzeitungs-Lesern als Erfinder einer Honig-Kräuter-Paste bekannt, veredelt hat.

Lieferanten sind zwölf rinderhaltende und zwei schweinehaltende Betriebe. Dazu kommen Jäger, für das Wildfleisch zuständig, und Erzeuger von Masthähnchen. Alle sind ausnahmslos in der Region tätig und verwurzelt. Ihre gemeinsame Philosophie in Kurzformel:

Tiergerechte Aufzucht und Haltung + kurze Transportwege + stressarme Einzeltierschlachtung + schonende Verarbeitung = Premiumfleisch, modern und nachhaltig vermarktet.

Fleischsommeliers: Kein Lampenfieber an der Pfanne

An diesem Sommertag sollen Produzierende, Veredler und Kunden zum verbalen Austausch und zur gemeinsamen Verkostung zusammengebracht werden. Ein Tasting ist angesagt. Die Atmosphäre ist kuschelig. Grillofen, Kugelgrill und Feuerplatte sind zeitgleich in Aktion, 36 Grad Außentemperatur zeigt das Thermometer, es brennt die Luft, sozusagen. Mal sehen, was der Weltmeister so auf der Pfanne hat. Der zeigt nicht das mindeste Zeichen von Lampenfieber (ist ja auch heiß genug), immerhin absolviert er an die 100 solcher Events im Jahr und bis zu etliche Meisterschaften, wird seiner Rolle als Platzhirsch gerecht, legt hier Hand an, gibt dort einen Tipp, strukturiert wie einer, der die Dinge im Griff hat.

Auch seine beiden Kollegen, wie Sievers in stylisches, freundliches Schwarz gekleidet, nur vom Knie abwärts geht es luftiger zu, zeigen vollen Einsatz: Andi Neumann und Olaf Mahr, die 2020 nach einem Kurs zu Fleischsommeliers geadelt wurden, ein Titel, mit dem besonders profunde Kenntnisse in der Branche honoriert werden – ein Trio inflammable, hochexplosiv.

Zum Entree kommen Koteletts vom Märkischen Kartoffelschwein vom Rost. Man stöhnt oh, man stöhnt aaah. Oliver Sievers‘ Stirn glänzt feucht. Angstschweiß? Schwächelt er? Mitnichten! Sievers winkt ab, keine große Sache für einen, der schon ein ganzes Schwein gegrillt hat (anspruchsvoll, sagt er) oder einen Alligator (exotisch, grinst der Meister). Er erwähnt noch, beim Kotelett Trick 17 angewandt zu haben: das Einlegen des Grillguts, nicht in Öl, sondern in eine Wasser-Salz-Lösung für mindestens sechs Stunden. (Was mancher Gast der Runde längst am heimischen Grill praktiziert, wie wir erfahren.)

Kartoffelschwein und Dampfkartoffeln wie zu Omas Zeiten

Eine eigene Meinung in puncto Kotelett ist uns verwehrt. Die Informationspflicht! Interview jagt Interview, ein Fotoshooting das nächste! Während wir auf unsere zweite Chance warten, bitten wir Heiko Terno um sein Urteil. Er steht für das Märkische Kartoffelschwein, es ist „sein“ Produkt. Wir haben dennoch vollstes Vertrauen in die Objektivität des Vizepräsidenten des Brandenburger Bauernverbandes.

„Die Koteletts sind trotz ihrer beachtlichen Dicke von vier Zentimetern ausgesprochen saftig, zart und voller Geschmack.“ Terno erläutert, warum: Den Schweinen auf dem AWO Gut Kemlitz, das er leitet, stehen Freiund Auslaufflächen mit Suhlen und direktem Zugang zu den Ställen ohne Spaltenboden, mit Stroheinstreu zur Verfügung. Und vor allem: Gefüttert werden sie mit Kartoffeln, die der Betrieb selbst anbaut, allerdings mit aussortierten Knollen, zu klein, um marktfähig zu sein, gedämpft, wie seinerzeit bei Oma, plus Getreideschrot und Wasser. Das macht, dass die Schweine langsamer wachsen, und ergibt fein marmoriertes Fleisch mit intramuskulärem Fett!

Kreuzung Duroc-Ebers mit alter Deutscher Landrasse

Mit 180 bis 200 kg kommen sie auf kurzem Weg zu Andi Neumann in dessen Schlachtbetrieb. Auf Heiko Terno waren Mahr und Neumann auf ihrer Suche nach einer besonderen Schweinerasse gestoßen, die ihren Ansprüchen genügt. Fleisch weder vom Woll- noch vom Sattelschwein wurde denen gerecht. Am Ende lief es auf eine Neuzüchtung durch die Kreuzung eines Duroc-Ebers mit einer Sau einer alten Deutschen Landrasse hinaus.

Das Fleisch erfreut sich bei Meat Bringer, dessen Kundenkreis laut Olaf Mahr durch alle Bevölkerungsschichten geht, großer Beliebtheit. Terno stellt aber klar: „Wir erzeugen ein exklusives Produkt, das nicht nur seinen Preis hat, sondern auch nur in begrenzten Mengen hergestellt werden kann. Wir reden quasi von Manufakturarbeit.“ Zwei Arbeiter mit Handicap seien in seinem Inklusionsbetrieb mit den Arbeiten an einem alten Dämpfer, dem Füttern und allem Drum und Dran ausgelastet.

Terno lobt noch die faire Bezahlung durch den Partner. Meat Bringer nimmt, ein weiterer Teil der Firmen-Philosophie, das ganze Tier ab, um es von Nose to Tail verarbeiten zu lassen, ohne – wie auf dem Schlachthof üblich – Abzüge für die Innereien in Rechnung zu stellen.

Kann man essen – oder auf den Punkt gegrillt

Uups, der Tafelspitz mit Fettdecke ist testbereit. Nicht klassisch in Gemüsebrühe gegart, mit Meerrettich serviert, sondern vom Grill. Unsere Geschmacksknospen werden aus dem Tiefschlaf geweckt. Kann man essen, würde Onkel Alfred sagen.

Zu Deutsch: hervorragend, auf den Punkt gegrillt, innen saftig, rosé bis leicht blu…, also rare, wie es im englischsprachigen Raum heißt. „Das Fleisch ist von uns“, flüstert Lucy Richter. Geben Sie ruhig ein paar Dezibel drauf, junge Frau, das hat das Produkt verdient.

Die Herdenmanagerin vertritt die Agrargenossenschaft Radensdorf, einen der Zulieferer für die Marke Märkisch Beef, die Meat Bringer voriges Jahr etablierte.

Der Betrieb, der unter anderem Biomilch erzeugt und 500 Mutterkühe mit Nachzucht hält, mästet seine Färsen selbst auf und liefert seit März dieses Jahres monatlich zwei von ihnen an Andi Neumann. Dort entstehen von seiner Hand Steaks, New Cuts und Dry aged Burger.

Bauernzeitung digital lesen – jetzt ausprobieren und kennenlernen!

Sie sind noch unentschlossen? Testen Sie 4 digitale Ausgaben der Bauernzeitung in der App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder auf Ihrem PC in der Browseransicht. Das erwartet Sie:

- 4 Wochen lang digital testen!

- Zuverlässig donnerstags lesen

- flexibel monatlich kündbar

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Sie ist die Lieblingspflanze in deutschen Gärten – die Rose. Doch sie begeistert nicht nur mit ihren Farben und betörenden Düften, auch die Gesundheit der einzelnen Sorten spielt eine immer größere Rolle.

Von Florian Wolf, Gingst

Die Vielfalt der Rosenarten und -sorten ist riesig. Im Allgemeinen werden diese in folgende Arten unterteilt: Beetrosen, Kletterrosen, Zwerg- und Kleinstrauchrosen, Edelrosen und Wildrosen. Diese unterscheiden sich vor allem in der Wuchs- oder Blütenform und auch im Blühverhalten. Edelrosen sind zum Beispiel remontierend. Das heißt, sie blühen nach einem Rückschnitt nach der Blüte nochmals. Allerdings gelten diese auch als pflegeintensivste Rosenart und fallen mit einer besonders eleganten Blütenform auf. Dies ist das Ergebnis züchterischer Bemühungen seit dem Import der ersten Edelrosen im 19. Jahrhundert.

Wer es etwas pflegeleichter mag, dem sind Wildrosen zu empfehlen. Ein Blickfang nicht nur während der Blüte, sondern auch danach ist die sogenannte Kartoffel- oder Apfelrose. Mit ihren leuchten roten Hagebutten im Herbst bietet sie einen tollen Fruchtschmuck.

Die Rose: Originelle Sorten und Formen

In den letzten Jahren sind durch Züchtung beziehungsweise Selektion neue Sorten mit einem aufregenden Farbspiel auf den Markt gekommen. Mehrfarbige oder gesprenkelte Blüten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und heben sich deutlich von anderen Rosensorten ab.

Doch nicht nur die Blüte, auch beim Wuchs gibt es neue Formen. Die meisten Sorten der Beet-, Edel- und Kletterrosen werden durch Okulation vermehrt, also veredelt. Das bedeutet, dass ein Auge (Knospe) der gewünschten Sorte auf eine Wildunterlage gesetzt wird. Der beste Zeitpunkt ist während der Sommermonate. Eine Besonderheit hierbei ist Veredelung auf Stamm. Dabei wird eine andere Unterlage verwendet, die aufrecht und stammbildend wächst. Jedem sind wahrscheinlich einfache Rosenstämmchen bekannt, die in der Regel eine Stammhöhe von 60, 90 oder 140 Zentimetern haben. Mittlerweile werden auch mehrstämmige Pflanzen angeboten, wodurch eine Sorte in unterschiedlichen Stammhöhen erworben werden kann. Sie sind zum Beispiel an Auffahrten ein echter Hingucker.

Pollen für Bienen und Hummeln

Ein großes Augenmerk der bekanntesten Rosenzüchter weltweit, Rosen Kordes und Rosen Tantau (beide mit Hauptsitz in Schleswig- Holstein), lag in den vergangenen beiden Jahrzehnten auf der Züchtung von Kleinstrauchoder Bodendeckerrosen mit einfach gefüllten Blüten. Bei ihnen sind große Staubgefäße in der Mitte vorhanden, welche wertvollen Pollen für Bienen und Hummeln bereithalten. Hierfür haben beide Züchter sogar eigene Kollektionen auf den Markt gebracht, bei Kordes unter dem Namen Nektargarten und bei Tantau als Bienenweide-Rosen. Von weißen Sorten wie ‚Escimo‘ über rosa, orange bis hin zu zweifarbigen Sorten wie ‚Summer of Love‘ oder ‚Bicolor‘ ist einiges möglich.

Ohne Duft sind ROsen länger haltbar

Rosen sind in unserer Wahrnehmung oft verbunden mit einem betörenden Duft. Doch viele, um genau zu sein, 90 Prozent der neueren Rosensorten duften wenig bis gar nicht mehr. In der Floristik werden fast ausschließlich nicht duftende Sorten verkauft, weil sie eine deutlich längere Haltbarkeit besitzen. Als klassische Duftrosen gelten Wildrosen wie die Damaszener- Rose (Rosa damascena), die Moschus-Rose (Rosa x moschata) oder die Essigrose (Rosa gallica) Da diese Wildarten besonders gute Vererber der Dufteigenschaften sind, stammen die neueren duftenden Sorten von ihnen ab. Empfehlenswerte Sorten sind zum Beispiel die Edelrose ‚Gräfin Diana‘ oder ‚Madame Anisette‘ und die Kletterrose ‚Giardina‘. Was der Gartenliebhaber jedoch wissen sollte, oftmals gehen stark duftende Rosen einher mit einer anfälligeren Gesundheit und einem häufigeren Befall mit Sternrußtau.

Rosen müssen Prüfung ablegen

Die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR) ist eine Auszeichnung für neue Rosenzüchtungen. Während der gesamten Prüfungsdauer von drei Jahren dürfen die Sorten kein einziges Mal mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Nur wenn diese Rosen gesund bleiben und einen hohen Zierwert aufweisen, erhalten sie das Prädikat. Auch die klimatischen Unterschiede werden berücksichtigt, denn die ADR-Prüfung wird in elf verschiedenen Prüfungsgärten in Deutschland durchgeführt. Aus diesem Grund sind Pflanzen mit einem solchen Gütesiegel vor allem geeignet für Rosen-Neulinge, weil sie deutlich weniger anfällig für Blattkrankheiten wie Rosenrost oder Sternrußtau sind. Dieses Gütesiegel wird bereits seit 1950 vergeben. Über 150 Rosen wurden bislang ausgezeichnet und sind durch ihre einfache Pflege auch für öffentliche Grünanlagen gut geeignet. Das Prädikat gilt zunächst für 15 Jahre und kann bei erfolgreicher Nachprüfung über drei Jahre um weitere 15 Jahre verlängert werden.

Sonniger Standort

Damit Rosen jeden Sommer eine reichliche Blüte zeigen, benötigen sie eine gute Pflege. Doch vor der Pflanzung sollte auch der Standort mit Bedacht gewählt werden. Denn Rosen sind Sonnenliebhaber, bevorzugen somit Beete, die sich an der Südseite des Hauses befinden. Auch Halbschatten wird toleriert.

Der perfekte Boden sollte humus- und sandhaltig sein und gut wasserdurchlässig, da Rosen sehr empfindlich auf Staunässe reagieren. Sie sollten also nicht zu viel gewässert werden. Rosen sind im Gegensatz zu Hortensien oder Rhododendron Tiefwurzler. Deshalb im Sommer die Pflanzen lieber einmal ausgiebig wässern anstatt immer mal wieder etwas Wasser.

Rosen gehören zu den starkzehrenden Gehölzen, wodurch eine üppige Düngung essenziell ist. Ein mineralischer Volldünger mit allen wichtigen Hauptnährstoffen und Spurenelementen und ein organischer Dünger wie Hornspäne sind empfehlenswert. Eine Handvoll im Frühjahr und eine nach der ersten Blüte sorgen dafür, dass die Pflanze kräftig blüht. Der entscheidende Faktor bei der Rosenpflege ist jedoch der richtige Schnitt. Nur die Kletterrose bildet hier eine Ausnahme. Bei ihr werden im Frühjahr und im Herbst die Triebe lediglich zurück bis auf Höhe der Rankhilfe geschnitten und Seitentriebe eingekürzt.

Alle anderen Arten wie Beet- oder Edelrosen werden im März/April bis auf zwei Augen (Knospen) runtergeschnitten. Dies sorgt für einen vitalen Austrieb. Keinesfalls zögerlich sein, sonst kahlen die Rosen irgendwann nach unten aus. Im Herbst werden die Rosen dann nur noch einmal in der Höhe glatt oberhalb eines Auges abgeschnitten. Für allen Arten bis auf die Wildrosen gilt außerdem: Verblühte Triebe oberhalb einer neuen Knospe abschneiden, damit diese nochmals blühen kann.

Mit stark duftenden Wegbegleitern wie Lavendel oder Salbei kann der Gärtner außerdem natürlich gegen einen Befall mit Blattläusen vorbeugen. Dies liegt daran, dass der starke Duft Parasiten abschreckt.

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!

EU-Drohnenverordnung: Ist der Flug bald vorbei?

Zu Jahresbeginn ist die neue EU-Drohnenverordnung in Kraft getreten. Eigentlich wollte Brüssel durch das Recht mehr Freiheit schaffen. Doch Deutschlands Regelungen führen zum Gegenteil.

Von Heinz Wraneschitz, Wilhermsdorf

Schon 2018 hatte der Bauernverband ermittelt, dass jeder zehnte Bauer ein oft Multicopter genanntes, ferngesteuertes Fluggerät einsetzt. Gehören Sie auch zu diesen inzwischen sicher mehr als zehn Prozent, die Drohnen professionell nutzen? Beispielsweise, um sich ein exaktes Bild vom Zustand Ihrer Pflanzen und Böden zu machen, um Eier der Trichogramma-Schlupfwespe abzuwerfen, die nach dem Schlupf als natürliche Gegenspieler des Maiszünslers wirken? Oder aber nutzen Sie eine Drohne, um in unwegsamem Gelände flüssige Pflanzenschutzmittel bedarfsgerecht auszubringen sowie um Rehkitze vor dem Erntetod zu bewahren? Falls dies für Sie zutrifft, dann könnte es sein, dass Sie bald Probleme bekommen – wenn nicht gar bestraft werden. Wie viele andere betroffene Gruppen auch, die möglicherweise kaum damit rechnen: Hausdach-, Windkraft- oder Freiflächensolaranlagen-Beflieger beispielsweise.

Kompetenznachweis auch für kleine Geräte

Unbemannte Luftfahrtsysteme – Unmanned Aircraft Systems, Kürzel: UAS – soll es bald mit bis zu 800 kg Zuladung geben. Dass solche Transportdrohnen, darunter die oft diskutierten Flugtaxis, angemeldet werden müssen und dass die Fernpiloten eine Lizenz brauchen, dürfte jedem klar sein. Aber bald ist bereits für kamerabewehrte Flugkörper der künftigen Kategorie C1, die bis zu 900 g schwer sein dürfen, der „Kleine Drohnenführerschein“ Pflicht; offiziell heißt er „EU-Kompetenznachweis“. Diese Regelung findet sich in der EU-Drohnenverordnung 2018/1139. Bei einem Online- Seminar hat Bernd Böhm vom Bayern-Lab Neustadt/Aisch vor ein paar Wochen mit dieser Information große Augen erzeugt.

Teilweise Flugkenntnisse erforderlich

Böhm berichtete auch über Drohnen jenseits der 900-g- „Consumer“-Kategorie C1: semiprofessionelle oder gar professionelle Fluggeräte der neu gefassten Kategorien C2, C3. Die dürfen bis zu 25 kg Abfluggewicht aufweisen, aber weniger als drei Meter Durchmesser. Um die zu steuern, ist nun meist das „EU-Fernpiloten- Zeugnis“ notwendig. Um diese Lizenz zu erlangen, sind der „Kleine Drohnenführerschein“ plus nachgewiesene Flugkenntnisse Voraussetzungen. Doch schon in Drohnen ab 80 g Abfluggewicht stecken jede Menge Details. Hierüber informierte Ronald Liebsch, für die technischen Standards beim großen Hersteller dji verantwortlich, bei einem Webinar des „BVZD – Der Drohnenverband“. So helfen sogenannte ADS-B-Receiver den Piloten bei ihrer „Pflicht, den Luftraum zu scannen: Sie informieren über Flugzeuge und Hubschrauber im Radius von 20 km. Und das schon bei Drohnen ab 250 Gramm“, also der Consumer-Kategorie C1.

Doch ob C1, C2, C3 oder offene Kategorie: Von der knappen halben Million Drohnen in Deutschland sind etwa 20.000 im kommerziellen Einsatz, vier Fünftel davon helfen bei der Vermessung. „Doch immer mehr kommen in Landwirtschaft, Energie, Anlagen- und Infrastruktur- Überwachung zum Einsatz“, weiß Liebsch. Viele fliegen schon teilweise automatisiert, auch wenn immer ein Pilot darüber wachen muss. Andererseits werden alle Drohnen von C1 bis C3 künftig ihre Identifikation abstrahlen müssen – DRI heißt das System. Für Liebsch hat „DRI das Potenzial, die Polizei gerade in der Stadt unnötig zu beschäftigen“. Denn das Signal kann per bald verfügbarer App von jedermann empfangen werden. Und wer sich beobachtet fühlt, könnte – trotz Fluggenehmigung durch das örtliche Luftamt – die Polizei alarmieren. Beide Behörden seien aber nicht miteinander gekoppelt, bemängelt Liebsch. Die Übergangsfrist für Alt-Drohnen reicht nur bis Ende 2022.

Pilotenlizenz nicht ausreichend

Zum Drohnenrecht selbst war bem BVZD-Webinar ebenfalls jede Menge zu erfahren. Der auch in Energie-Kreisen wohlbekannte Prof. Dr. Martin Maslaton aus Leipzig besitzt eine Pilotenlizenz für Geschäftsreiseflugzeuge und hat sich als Anwalt auch auf das Luftverkehrsrecht spezialisiert. Er bekennt seine Skepsis zur neuen EU-Drohnenverordnung. Die sollte eigentlich „das enorme wirtschaftliche Potenzial der Drohnen“ besser ausnutzen. Doch auch dank der hierzulande schleppenden Umsetzung erwartet Maslaton eher das Gegenteil: „Das wird nichts, das wird überhaupt nichts.“ So habe bislang der Bundestag noch nicht einmal das Umsetzungsgesetz beschlossen.

Auf jeden Fall sei aktuell das Drohnenrecht nicht mit dem ansonsten gültigen Luftverkehrsgesetz kompatibel, erklärt der Professor. Und was wohl jeden verwundert: „Jemand mit Pilotenlizenz darf keine Drohne fliegen.“ Deshalb musste auch Pilot Maslaton extra das EU-Fernpilotenzeugnis erwerben. Das Ziel der EU, im Drohnenrecht Standards durchzusetzen, findet er richtig. „Doch in der bemannten Luftfahrt hat das bis heute nicht geklappt.“ Noch dazu, als im Luftverkehr die Länderbehörden bislang viel zu sagen haben. Ein „Klarstellendes Schreiben“ des Bundesverkehrsministeriums ersetze aktuell das noch nicht verabschiedete Gesetz.

Kontakt zur Luftfahrtbehörde suchen

Maslaton empfiehlt auf jeden Fall allen Drohnenbetreibern, sich selbst und die Drohnen über ein Online-Portal beim Luftfahrtbundesamt (LBA) zu registrieren. Dann müsse der UAS-Betreiber der Kategorie „Offen“ „vor der Aufnahme des Betriebs weder eine Betriebsgenehmigung einholen noch eine Betriebserklärung abgeben.“ Anders bei der Betriebskategorie „Speziell“, also wenn beispielsweise über Menschenansammlungen geflogen werden soll: Hier ist für die meisten Flüge eine „Sora“ notwendig, eine „Specific Operations Risk Assessment“ genannte Risikobewertung der örtlichen Luftfahrtbehörde. Wichtig sei auch, zu klären, ob Drohnen von der Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt sind. Und natürlich, dass die Betriebsbeschränkungen der einzelnen Flug-Kategorien eingehalten werden.

Drohnen im Einsatz: Ohne Flugschein wird es teuer

Bayern-Lab-Mann Böhm empfiehlt allen Piloten, selbst für kleinere Drohnen unter 250 g Abfluggewicht – die sogenannte Kategorie C0: „Machen Sie den kleinen Drohnenführerschein!“ Denn einerseits sollten sich Drohnenpiloten ohnehin über die Vorschriften informieren – das gehe am besten online beim LBA. Und mit diesem Wissen seien auch die Multiple-Choice-Fragen für die kleine Flug-Lizenz zu beantworten, meint er. Zudem ist diese Prüfung auf der Webseite zurzeit sogar noch kostenlos: „Wie lange, sei dahingestellt.“ Wer das EU-Fernpilotenzeugnis für höhere Kategorien benötigt, kann dieses an einer von aktuell sechs Prüfstellen erlangen. Ist diese Lizenz nach „altem“ Recht erworben, muss die Prüfung nun noch einmal abgelegt werden.

Grundsätzlich gilt: Auf jedem noch so kleinen Flugmaschinchen muss die Pilotenregistrierung kleben. Einen gewichtigen Grund dafür nennt eine Sprecherin des LBA: „Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen: Es drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro.“ Und – ja: Es betrifft nicht nur die „Großen“. Viele Unternehmen haben heute so ein Ding im Keller, das sie per Fernsteuerung in die Luft über Ihr Firmengelände steigen lassen können: Natürlich hat die Drohne eine integrierte Kamera. Selbst bei alten „Bestandsfliegern“, die noch nach anderen Gewichtsklassen sortiert sind. Mindestens ab 250 g Startgewicht ist auch für diese Geräte ein kleiner Drohnenführerschein künftig unerlässlich. Und dann sollten Sie sich sputen und sich oder ausgewählte Mitarbeiter bis Ende April als Drohnenpiloten beim LBA registrieren.

EU-Drohnenverordnung: Bürokratie nimmt wieder zu

Wer diesen Termin versäumt und trotzdem losfliegt, verstößt gegen die ab 1. Mai 2021 geltende EU-Drohnenverordnung. Jedenfalls immer dann, wenn das UAS nicht nur innerhalb, sondern auch über den Firmenzaun hinaus gesteuert wird, über PV-Felder, Wiesen, Straßen, Parkplätze, Hausdächer, Windkraftanlagen. Das gilt im Übrigen selbst bei kleinen Hubschraubern oder vierflügeligen Quadrocoptern, bei denen auf der Verpackung steht „Kein Spielzeug“: Hat das Dröhnchen einen Sensor wie etwa eine Kamera, schon muss das Dröhnchen mit einem Registrierungs-Etikett versehen sein, mit dem der Pilot identifiziert werden kann. Ein Zuhörer des BVZD-Webinars merkte nicht nur deshalb an: „Man kann nur den Kopf schütteln über solche Bürokratiemonster, die am Ende an sich selber scheitern.“

Ausnahmen gebe es natürlich auch. Aber nur für behördliche Drohnenpiloten, zum Beispiel von der Polizei, erläutert Prof. Maslaton. Ansonsten aber sieht er gerade bei Drohnen für Flüge der „Speziell“-Kategorie eine „Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit: Es ist nicht der Fall, dass man Drohnen frei fliegen kann. Es wird alles auf professionelle Drohnenbetreiber hinauslaufen. Diese werden an Zulassungssystemen der modernen Luftverkehrswirtschaft nicht vorbeikommen.“

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Hilfe nach Hochwasser: Freiwillige und Maschinen aus der PrignitzAm Dienstag haben sich auch sieben Freiwillige aus der Prignitz in Brandenburg auf den Weg in das Hochwassergebiet gemacht. Mit Radladern, Teleskoplader und LkW wollen sie den Menschen vor Ort helfen.

Um den Menschen in der vom Hochwasser betroffenen Region im Westen Deutschlands zu helfen, haben sich auch sieben Freiwillige aus der Prignitz in Nord-Brandenburg mit schwerem Gerät auf den Weg gemacht. Unter Ihnen: Landwirt Ulf Oestreicher aus Abbendorf sowie die Mitarbeiter vom Lohnunternehmen Hans-Heinrich Grünhagen aus Heiligengrabe.

Zusammen mit ihren Mitarbeitern und weiteren Freiwilligen, wie Florian Müller, Thomas Erichs, Sven Reiser und Mario Höger haben sich die Brandenburger Helfer am frühen Dienstagmorgen auf den Weg nach Bad Neuenahr/Ahrweiler gemacht – mitten im der Hochwassergebiet.

Nach 15 Stunden mit den LkW auf der Straße kam das Helfer-Team am Dienstagnachmittag an, um zu helfen. Die Situation vor Ort hat bei den Prignitzern einen schweren Eindruck hinterlassen, musste erst begriffen werden, berichten die Helfer auch gegenüber der Schweriner Volkszeitung.

Hochwasser: Hilfe wurde schnell organisiert

Gemeinsam wurden am Montag die in Ahrweiler benötigte Technik organisiert. Die Radlader wurden von einem Landmaschinenhändler sowie von einem Baumaschinenbetrieb zur Verfügung gestellt. Zusammen mit mehreren Schaufeln und Gummischiebern auf LkW verladen, war alles innerhalb eines Tages bereit zur Abfahrt in das Hochwassergebiet.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Abbendorf hat einen Transporter für die Helfer bereitgestellt. Auch ein Stromaggregat ist mit nach Ahrweiler gereist, da es teilweise an Elektrizität mangelt.

LsV Brandenburg organisiert Spenden

Um für die nötigen Vorräte an Lebensmitteln, Futtermitteln und Hygieneprodukten im Hochwassergebiet zu sorgen, hat Land schafft Verbindung Brandenburg (LsV) eine Spendenaktion gestartet. Mit dieser konnten bereits in kurzer Zeit 1.000 Euro an Geldspenden gesammelt werden. Das Forum von LsV bietet außerdem vom Hochwasser betroffenen die Möglichkeit, Bedarfe an Sach- und Lebensmittelspenden kundzutun, und sich mit den Helfern aus der Landwirtschaft zu vernetzen. So kann gezielt da geholfen werden, wo auch Hilfe gebraucht wird. Wir ziehen den Hut vor so viel Engagement und Hilfsbereitschaft aus der Landwirtschaft.

Hier geht es zum Forum von Land schafft Verbindung:

Mit Ihrer Spende – egal ob Geld, Hilfsgüter oder Arbeitskraft – ist Menschen in Not im Ahrtal geholfen.

Landwirte helfen bei Aufräumarbeiten: Geste der Solidarität statt Gerstenernte

Seit Tagen schockieren die Bilder vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Menschen in Deutschland. Nachdem viele Anwohner in Sicherheit gebracht wurden, sinkt der Wasserstand. Neben Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und Bundeswehr packen vor allem Landwirte bei den Aufräumarbeiten mit an. mehr

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Testen sie die Bauernzeitung zum Sonderpreis!

- jede Woche die aktuellen „Märkte & Preise“

- regionale & aktuelle Nachrichten und Fachbeiträge

- die ostdeutsche Landwirtschaft im Blick

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie mit Gewinn!