Spanische Merinos in Sachsen: Ein Weg aus der Wollkrise?

Mit aus Spanien importierten Merinowollschafen untersucht das Landesamt für Landwirtschaft im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch, ob in Sachsen hochqualitative Feinwolle erzeugt werden kann, die von der Textilindustrie zunehmend nachgefragt wird.

Selbst für feinere Qualität erhält ein Schäfer kaum einen Euro pro Kilogramm: Schafwolle ist derzeit schlicht ein unrentables Produkt. Lässt sich das ändern? Vielleicht. Im Lehr- und Versuchsgut (LVG) Köllitsch untersucht das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) derzeit, wie sich durch Erzeugung superfeiner Merinowolle eine Möglichkeit ergeben könnte, auch mit Wolle aus Sachsen Geld zu verdienen.

Textilindustrie sucht superfeine Wolle aus heimischer Produktion

Es geht um Wolle, deren Faserdurchmesser geringer als 22 µm ist. Derart feine Wolle ist sowohl geschmeidig als auch atmungsaktiv und temperaturregulierend. Sie wird insbesondere zur Herstellung von Outdoor-Textilien verwendet. „Die Textilindustrie ist vor einigen Jahren an uns mit der Bitte herangetreten, neutral zu prüfen, ob und zu welchem Preis unter hiesigen Bedingungen eine superfeine Merinowolle erzeugt werden kann“, sagt Carola Förster, verantwortlich für die Schafhaltung im LfULG. Denn aktuell wird der Bedarf durch Importe aus Übersee gedeckt. Dort wird dank idealer klimatischer und meist guter ökonomischer Bedingungen die Qualitätswolle kostengünstig erzeugt.

Indes werde der Blick von Gesellschaft und Verbrauchern auf den Import aus fernen Ländern zunehmend kritischer, so die Referentin mit Blick auf die CO2-Bilanz und die Nachhaltigkeit eingeführter Ware. Daher halte die Industrie nach Alternativen Ausschau.

Import von Merinos aus Spanien bereits vor 260 Jahren erfolgreich

Die in Deutschland üblichen Wollqualitäten liegen weit jenseits der benötigten Wollfeinheit. Selbst die hier gehaltenen Merinoschafe erreichen lediglich Faserstärken von 24 µm. Die Rassen sind auf Landschaftspflege und Fleischproduktion ausgelegt, die Wollqualität spielt kaum eine Rolle. Um die Frage, ob feine Merinowolle in Sachsen produzierbar ist, beantworten zu können, muss daher mit geeigneten Tieren gearbeitet werden – mit Merinofeinwollschafen, die vor rund 260 Jahren im Kurfürstentum Sachsen schon einmal eingesetzt wurden, um die Qualität der hier produzierten Wolle zu erhöhen.

Nach Quarantäne in den Bestand des LVG integriert

In Rahmen des Projektes „Erzeugung superfeiner Merinowolle“ wurden im vergangenen Jahr unter Vermittlung des Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverbandes in den spanischen Regionen Extremadura, Castilla la Mancha und Andalusien Merinofeinwollschafe beschafft. Es dauerte einige Monate, bis die für Köllitsch ausgewählten 17 Jungschafe – zwölf weibliche Tiere und fünf Böcke – nach Deutschland gebracht werden konnten. Ende Februar war es soweit. Nach erfolgter Quarantäne wurden die „Spanier“ Anfang April offiziell in den Bestand des LVG Köllitsch überführt und der Versuch begonnen.

Wissen um Haltung, Wollgewinnung und Ökonomie gewinnen

Das Projekt unter Leitung von Carola Förster gliedert sich in drei Arbeitspakete. Zum einen soll untersucht werden, welche Ansprüche die Rasse an die Haltung und Fütterung stellt. Hierzu will das Projekt Empfehlungen ableiten. Im zweiten Paket geht es um die Sicherung der Wollqualität, um Fragen der Schur und Wollsortierung. „Bei der Feinwollerzeugung muss das ganze Vlies unzerteilt in einem Stück abgenommen werden“, so die Projektleiterin. Was Wollpflege, Sortierung und Klassifizierung angehe, gelte es, viel altes Wissen zu reaktivieren oder „neu zu erfinden“, so Carola Förster.

Im dritten Arbeitspaket schließlich erfasst das Projekt die ökonomischen Bedingungen und kalkuliert einen Mindestpreis unter Berücksichtigung der höheren Anforderungen. Der derzeit gezahlte Preis für Merinofeinwolle bewegt sich zwischen 5 und 12 €/kg. Das liegt weit über den Erlösen, die übliche Qualitäten sonst in Deutschland erzielen. Oftmals decken sie kaum die Kosten der Schur decken.

Merinowolle könnte Nische für Schafhalter in Sachsen werden

Bis Ende des Jahres läuft das Projekt noch. Es soll im Ergebnis zeigen, ob auch Schäfer in Sachsen Merinofeinwolle erzeugen können. Eine „Nische in der Nische“ könnte es werden, meint Carola Förster. Merinofleischschafe gelten in Sachsen als existenzbedroht. Der Freistaat unterstützt ihre Haltung mit einer Förderung. Die Wollerzeugung könnte die Haltung um ein Standbein ergänzen. „Wir hoffen, dass das Projekt eine Art Leuchtturmeffekte mit sich bringt und zeigt, dass Wolle kein Abfallprodukt ist“, so die Projektleiterin. Ansätze, eine Wertschöpfungskette für Schafwolle wieder aufzubauen, gibt es auch in Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz, wo eine regionale Wollwäscherei aufgebaut wird.

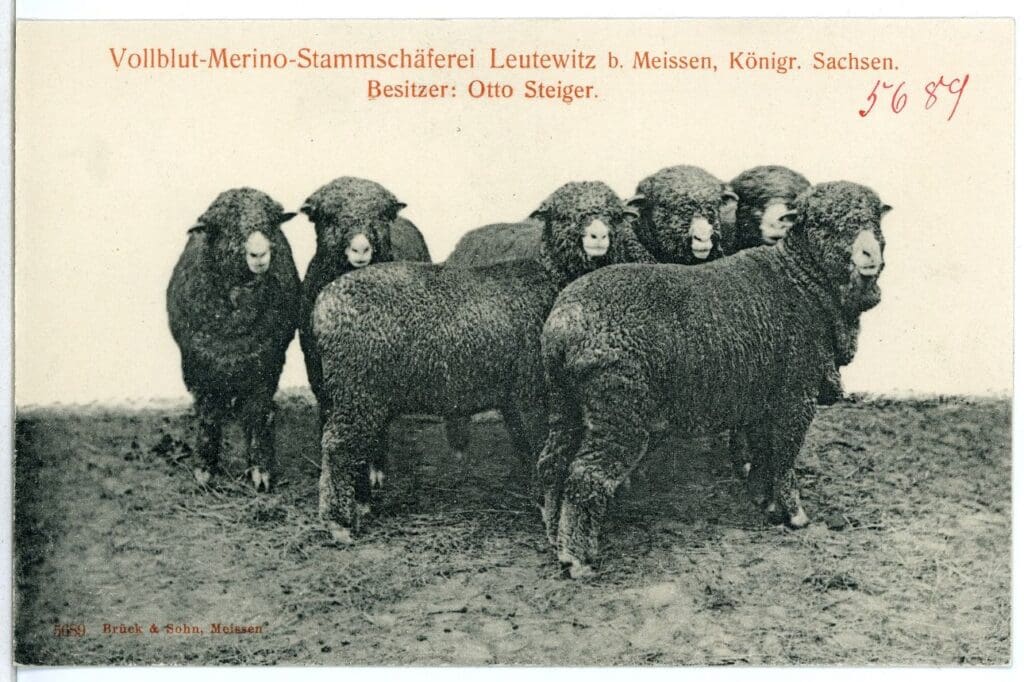

Merinos aus Spanien: Wie ein königliches Geschenk Sachsen zum Zentrum der Schafzucht machte

Genau 260 Jahre ist es her, dass die ersten spanischen Merinoschafe nach Sachsen kamen: Im Juli 1765 erreicht eine Herde aus 92 Böcken und 128 Zibben das kurfürstliche Kammergut in Stolpen in der Sächsischen Schweiz. Prinz Franz Xaver von Sachsen, der für den noch minderjährigen Kurfürsten Friedrich August III. (ab 1806 als König von Sachsen Friedrich August I.) regierte, hatte den Erwerb der Tiere initiiert. Nach dem für Sachsen verlustreichen Siebenjährigen Krieg (1756-1763) sollten die für ihre außergewöhnliche Wollqualität bekannten spanischen Merinos dazu beitragen, die Wirtschaft im Land voranzubringen. Statt sie zu verkaufen, schenkte der spanischen König Karl III. die Herde dem Kurfürstentum Sachsen. Jahrhundertelang hatte Spanien zuvor seine Monopolstellung für Qualitätswolle auch durch ein absolutes Exportverbot für Merinoschafe aufrechterhalten.

Über den See- und Landweg von Spanien nach Sachsen

Nach sorgfältiger Auswahl und Vorbereitung des Transportes durch sächsische Beamte waren die Tiere im April über Cardiz auf dem Seeweg zunächst nach Hamburg gebracht und anschließend nach Sachsen getrieben worden. Zwei spanische Schäfer, der Mayoral (Oberhirte) Andrés García Moreno und sein Gehilfe Manuel Jazarena, begleiteten sie. Die beiden kümmerten sich zunächst in Stolpen um die Herde und vermittelten den sächsischen Schäfern ihre Kenntnisse und Erfahrungen.

Die Spanier kamen mit ihrer Aufgabe gut zurecht – hatten aber dennoch Grund zur Klage. Das deutsche Essen schmeckte ihnen nicht. In einer Bittschrift an den Kurfürsten schlugen sie darum vor, statt der festgelegten Versorgung durch eine sächsische Gastwirtin ein Verpflegungsgeld zu erhalten, um sich selbst Lebensmittel kaufen und nach eigener Art zubereiten zu können. Nach einem Jahr verließen García Moreno und Jazarena Sachsen wieder, zum Dank für ihre Arbeit jeweils mit einer wertvollen goldenen Prämienmünze des Kurfürsten in der Tasche.

Sächsichen Schafbestand innerhalb von Jahrzehnten veredelt

Die importierten Merinos wurden in Reinzucht vermehrt, aber auch in die sächsischen Landschafrassen eingekreuzt, wodurch sich die Qualität der hier erzeugten Wolle erheblich verbesserte. Durch Abgabe an andere große Schafhalter im Land konnte ein Großteil des sächsischen Schafbestandes innerhalb weniger Jahrzehnte veredelt werden.

Sächsische Wolle wurde zu einem Qualitätsbegriff, Sachsen zu einem führenden Zentrum der Schafzucht, das nunmehr selbst hervorragende Wollschafe in alle Welt exportierte. Nicht zuletzt der erfolgreiche Einsatz sächsischer Merinoschafe in Ländern wie Australien und Neuseeland führte schließlich dazu, dass die Produktion hierzulande unrentabel wurde und Sachsen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine führende Rolle wieder verlor.

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt: Stallbau Rind

- Die perfekte Saatfurche

- Ausbildung im Verbund

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!