Brandenburg übernimmt als erstes Bundesland ab 2021 auch die laufenden Kosten für Herdenschutzhunde und Schutzzäune zur Wolfsprävention – zusätzlich zur Übernahme der Anschaffungskosten. Die Antragstellung für die neu in Kraft getretene Förderrichtlinie ist ab sofort möglich.

Das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium hatte sich zuvor intensiv beim Bund für eine Kostenbeteiligung eingesetzt. Agrar-Umweltminister Axel Vogel: „Ich bin froh, dass es gelungen ist, die rechtlichen Hürden zu nehmen, um die finanzielle Beteiligung des Bundes an den entstehenden Mehrkosten sicher zu stellen, und wir nun die Weitetierhalter noch besser als bisher unterstützen können. Anträge für die neue Richtlinie können ab sofort gestellt werden.“ Durch den Einsatz Brandenburgs hat der Bund den Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) um investive Maßnahmen sowie um laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf erweitert.

schäfer werden besser unterstützt

In den vergangenen Monaten hatte das Landwirtschaftsministerium mit den Landnutzerverbänden, darunter besonders mit dem betroffenen Schafzuchtverband, und den Naturschutzverbänden intensiv über die Möglichkeiten zur Verbesserung von Präventionsmaßnahmen diskutiert. „Die nun veröffentlichte Landesrichtlinie schöpft die Fördermöglichkeiten, die der Bund in seinem Rahmenplan vorgegeben hat, vollständig aus. Die Umsetzung der Ziele im landesweiten Wolfsmanagementplan ist damit in einem ganz wesentlichen Punkt vorangekommen“, so Minister Vogel.

Bewilligung beginnt im neuen Jahr

Mit der Bewilligung von Anträgen werde ab Januar 2021 begonnen, teilt das Ministerium mit. Mit der Förderung der laufenden Betriebsausgaben für Herdenschutzhunde sowie des Erhalts der Funktionsfähigkeit der Weidezäune werden die zusätzlichen wolfsbedingten Mehraufwendungen der Tierhalter weitgehend ausgeglichen. „Wir hoffen, dass das dazu beitragen wird, die Akzeptanz gegenüber dem Wolf deutlich zu stärken“, so Axel Vogel.

Der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Knut Kucznik zeigte sich sehr erfreut über diese Entwicklung. Auf der Vorstandssitzung des Schafzuchtverbandes am vergangenen Donnerstag hatte man beschlossen, am jeweils letzten Mittwoch des Monats Online-Stammtische zu veranstalten. Die könnten dann auch dem Austausch und der Beratung zur Antragstellung dienen, so Kucznick. mil

Anträge für die neue Richtlinie können ab sofort gestellt werden.

Informationen und Förderanträge gibt es hier.

Die Lernapp AgrarQuiz, die der Bauernverband Südbrandenburg auf den Weg gebracht hat, räumte den 1. Platz im Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ ab. Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT würdigt den Verband für sein herausragendes Engagement im Bereich digitales Lernen.

Riesige Freude bei denen, die vor Jahren die App für ihre Auszubildenden auf den Weg gebracht haben: Die Auszeichnung sei eine tolle Bestätigung und ein Meilenstein bei der bundesweiten Etablierung der Lernapp für die grünen Berufe, sagt Carmen Lorenz, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Südbrandenburg. „Das Thema digitales Lernen hat nicht zuletzt durch Corona stark an Bedeutung gewonnen. Mit unserer Lernapp sehen wir Auszubildende gut gerüstet, um erfolgreich durch die Ausbildung zu kommen“, so Lorenz. Außerdem zeige die App, dass grüne Berufe zukunftsgewandte und moderne Ausbildungsberufe sind, die sich in der digitalen Welt behaupten können.

Die Jury würdigt das Engagement der Südbrandenburger so: „Die App AgrarQuiz ist besonders für Zwischen- und Abschlussprüfungen ein hilfreiches Lerninstrument. Mit der für den Einsatz in der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Ausbildung konzipierten App lässt sich Wissen unabhängig vom Präsenzunterricht aneignen. Analog einer Lernkartei, wird der Lernstoff mit AQ abwechslungsreich wiederholt, bis die Inhalte richtig eingeprägt sind. Zu bestimmten Fragen finden sich ergänzende Erklärungen, optional lassen sich Bilder und Links zu weiterführenden Inhalten sowie andere Themenfelder einfügen.”

mit der Agrarquiz-App Quizzen statt büffeln

Dank einer Förderung des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums startete der Bauernverband Südbrandenburg mit der Idee einer interaktiven Lern-App im Quizformat zunächst als regionales Pilotprojekt. Inzwischen steht AgrarQuiz auch Auszubildenden, Lehrern und Ausbildern über die Grenzen Südbrandenburgs hinaus zur Verfügung.

Neben angehenden Landwirten, Tierwirten und Fachkräften für Agrarservice kommt knapp ein Drittel der Nutzer aus dem Bereich Gartenbau. „Agrarquiz bietet auch angehenden Gärtnern ein modernes und effektives Tool zur Prüfungsvorbereitung. Mit seinen Duellfunktionen weckt es auf spielerische Art und Weise den persönlichen Ehrgeiz“, sagt Anne Haas, Referentin für Nachwuchs und Fachkräftekoordination beim Gartenbauverband Berlin-Brandenburg.

An der Erstellung der digitalen Lerninhalte waren unter der Federführung des Bauernverbandes neben dem Gartenbauverband auch Lehrkräfte des Oberstufenzentrums II des Landkreises Spree-Neiße maßgeblich beteiligt. Künftig soll die App auf weitere grüne Berufe ausgedehnt werden. Technischer Entwickler der App ist die Firma Mobile Learning Labs mit Sitz in Berlin.

Lizenzen für das Agrarquiz über den Bauernverband

Für den Zugang zur App, die man im AppStore oder auf GooglePlay herunterladen kann, schließen Ausbildungsbetriebe, Ausbildungsnetzwerke oder Oberstufenzentren mit dem Bauernverband Südbrandenburg eine Lizenzvereinbarung ab. Die Lizenz kostet 36 Euro pro Auszubildenden und Ausbildungsjahr, beginnend mit dem 1. August. Die App ist als digitales Lehrmittel laut Berufsbildungsgesetz zugelassen.

Derzeit gebe es rund 350 registrierte Nutzer, davon etwa ein Drittel aus dem Bereich Gartenbau. Über Berlin und Brandenburg hinaus interessieren sich auch andere Bundesländer für eine Unterstützung ihrer Azubis durch AgrarQuiz, so Borjana Dinewa-Zelt vom Bauernverband Südbrandenburg. Interesse haben Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen signalisiert. „Das große Plus von AgrarQuiz ist, dass die App permanent weiterentwickelt und aktualisiert wird“, betont Dinewa-Zelt. So gebe es neue Kataloge zum Tierschutzplan Brandenburg oder zu Antibiotikaeinsatz und Umweltwirkung.

Der SCHULEWIRTSCHAFT-Preis „Das hat Potenzial!“

Seit 2012 zeichnet das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT mit einem Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, vorbildliches Engagement für berufliche Orientierung und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aus. In der Kategorie „Lehr- und Lernmedien“ werden Unterrichtsmaterialien ausgezeichnet, die Verständnis und Begeisterung für ökonomische Zusammenhänge wecken. Die Kategorie „Unternehmen“ zeichnet Betriebe aus, die sich für die beruflichen Perspektiven von Jugendlichen engagieren. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Bundesministerium, Hochschule, Schule und Wirtschaft ermittelte die Preisträger. mil

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonnabendnachmittag sah man mancherorts in Brandenburg lichterkettengeschmückte Traktoren auf den Straßen. Sie hielten vor Kinder- und Altenheimen, um Nikolausgeschenke abzugeben.

Etwas unsicher war sich Roland Straßberger darüber, ob und wie er die heutige Aktion bewerben sollte. Keinesfalls wolle man den Landwirten von der Lidl-Blockade die Show stehlen. Man fühle sich solidarisch mit ihnen, sagt der Schatzmeister von Land schafft Verbindung Brandenburg e. V., aber die Aktion „Ein Funken Hoffnung“, die in den vergangenen Stunden in einigen Regionen Brandenburgs für Aufmerksamkeit sorgte, war schon lange geplant.

Mit dem Dunkelwerden sah man am Sonnabendnachmittag in Neuruppin, Calau, Brandenburg an der Havel, Perleberg, Pritzwalk und im Barnim wieder Traktoren auf den Straßen. Diesmal waren die Adressaten die Bewohner von Kinder-, Alten- und Pflegeheimen, Menschen in Krankenhäusern und Gäste eines Mutter-Kind-Heims. Jene also, die unter den Corona-Einschränkungen noch mehr zu leiden haben als andere.

Funkelnde Traktoren bringen KINDERAUGEN ZUM LEUCHTEN

Ihnen „einen Funken Hoffnung“ zu bringen, hatten Brandenburger Landwirte mit Verwandten und Freunden in den vergangenen Tagen Traktoren mit Lichterketten und allem was blinkt und funkelt geschmückt. Zuvor wurden wochenlang Klinken geputzt, um Spenden für Schokoladenweihnachtsmänner, Lebkuchenherzen etc. zu sammeln, Päckchen gepackt und die Aktion mit der Polizei und den Heimleitungen abgestimmt.

Auch in anderen Bundesländern fand die Idee aus Nordrhein-Westfalen Resonanz. Im Osten Deutschlands sei man wohl nur in Brandenburg aktiv geworden, erzählt Roland Straßberger. Pünktlich zum Nikolaus konnten sich Kinder und Senioren über die Aktion der Landwirte freuen. Die Bilder, die in den WhatsApp-Gruppen geteilt werden, sprechen für sich. „Wir möchten Kinderaugen zum Leuchten bringen“, waren sich die Brandenburger im Vorfeld der Aktion einig. Das dürfte ihnen gelungen sein. mil

Im Agrarausschuss befassten sich die Abgeordneten am Mittwoch (2.12.) mit der Brandenburgischen Düngeverordnung. Sie tritt am 1.1.2021 in Kraft. Besonders zum Umgang mit eutrophierten Gebieten gibt es noch Klärungsbedarf.

Am Ende der Beratungsrunde des Agrarausschusses zur Düngeverordnung stand ein Beschluss, der eine Bitte ist: Die Landesregierung möge sich gegenüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Nährstoffmodellierung anhand des Modells AGRUM DE schnellstmöglich weiterentwickelt werde. Zuvor diskutiert die Abgeordneten, ob die Phosphorkulisse nach AGRUM DE für Brandenburger Landwirte wirklich günstiger ausfallen würde als die gesetzlich mögliche B-Variante. Sie wird vom Brandenburger Ministerium favorisiert und gerade vorbereitet: eine pauschale Abstandsregelung zu allen Brandenburger Gewässern, die das Düngen je nach Hanglage auf einem fünf bis 30 Meter breiten Gewässerrandstreifen verbietet.

DATENGRUNDLAGE FÜR AGRUM DE NOCH NICHT VORHANDEN

Hintergrund: Für AGRUM DE fehlt in Brandenburg bisher die Datengrundlage. Während es bei der Nitratkulisse um Grundwassermessdaten geht, handelt es sich bei der Phosphorkulisse um die Qualität des Oberflächenwassers sämtlicher Gewässer – vom großen Binnensee bis zum Abzugsgraben. Vorgeschrieben sei eine Gewässerbewertung auf Grundlage der Oberflächengewässerverordnung, die sich an den berichtspflichtigen Gewässern orientiert, erläutert Jean Henker vom zuständigen Referat. „Wir haben nicht für jeden Graben die entsprechenden Daten: Von 193 geprüften Seen lassen 155 eine Bewertung zu. Bei den 10.000 km Fließgewässern in Brandenburg sind 1.375 km berichtspflichtig. Davon wiederum erlauben nur 337 km eine phosphorrelevante Bewertung.“ Es brauche ein bis drei Jahre, um die entsprechenden Messstellen einzurichten, schätzt Henker.

Pauschale Abstände oder Modellierung?

Modellversuche hätten gezeigt: „Wenn wir Seen modellieren, kommen wir zu deutlich größeren Abständen, das können bis zu hundert Meter sein“, erläutert Henker. Auch Agrarminister Axel Vogel hält die pauschale Abstandsvariante für die, die den Interessen der Landwirte näher kommt als die AGRUM-Modellierung. Vogel schlug vor, sich erst einmal zwei bis fünf Gewässer vorzunehmen und dann zu entscheiden, ob nicht die Pauschalvariante auch langfristig besser wäre. Noch im Dezember sollen im Geobroker die entsprechenden Flächen ausgewiesen sein.

Nitratkulisse steht, 1,8 % der Nutzfläche sind belastet

Bei der Nitratkulisse der Düngeverordnung soll die einzelbetriebliche Auswertung bis zum 9. Dezember feststehen, kündigte Petra Bodenstein an, die im Ministerium für diesen Bereich zuständig ist. Man sei zufrieden, dass Brandenburg schon bei der Erstberechnung gut lag. Der Anteil der belasteten Gebiete sein nun von 2,3 % der LNF auf 1,8 % zurückgegangen. Das sind 23.319 ha. Das neue Gesetz sehe allerdings keine Ausnahmeregelungen mehr vor, so Bodenstein.

Gute Werte, Ursache schlecht

Der Minister machte deutlich, dass sich Brandenburg mit mehr als 1.000 Messstellen und einer Dichte von einer Messstelle auf 50 km2 gegenüber den Vorgaben des Bundes „auf der absolut sicheren Seite“ fühle. Er kündigte für den 10. Dezember zu diesem Thema eine Telefonkonferenz mit den Verbänden an. Johannes Funke, der für die SPD im Agrarausschuss arbeitet, erinnerte daran, dass die relativ gute Nitratkulisse auch eine Folge der 30 Jahre andauernden Reduzierung der Tierbestände in Brandenburg ist. Die Schulung der Landwirte zu den Düngevorgaben müsse dringend auf den Weg gebracht werden, so Funke.

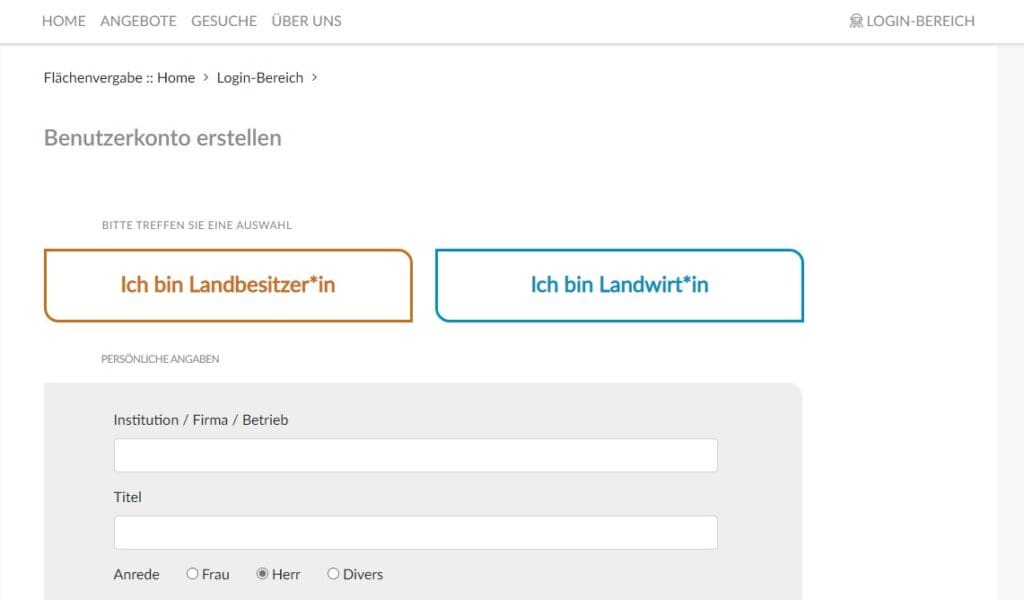

Flächenpool soll Junglandwirte und Schäfer unterstützenAb sofort ist für Brandenburg ein Flächenpool online, der Flächensuchende mit Flächenbietenden vernetzten soll. Insbesondere landwirtschaftliche Existenzgründer und Schäfer können davon profitieren.

Federführend bei diesem Onlineprojekt ist das Bündnis Junge Landwirtschaft e. V. (BJL), Projektleiter ist Willi Lehnert. Ihm gehe es vor allem um informellen Austausch: „Wo gibt es Flächen, welche interessierten Junglandwirte sind in der Nähe?“, so Lehnert. Kauf- und Pachtpreise seien hier nicht relevant und würden nicht abgefragt, es gehe erst einmal um Informationsaustausch. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) unterstützt die Plattform im Rahmen des Netzwerks „Schäfer schützen“. „In unserem Projekt haben wir beobachtet, wie schwierig es ist, in Brandenburg geeignete Fläche für die Schäfer und Schäferinnen zu finden. Vor allem die Zuwegung ist ein großes Thema“, erklärt die Koordinatorin des Netzwerkes Ann-Kristin Saurma-Jeltsch. Von der Plattform verspreche man sich einen besseren Austausch zwischen Landwirten und Schäfern.

Um den Flächenpool einzusehen, müssen sich Interessierte zuvor kostenfrei registrieren. Flächeneigentümern können sich einen Überblick darüber verschaffen, wer mit welchen Plänen und Vorstellungen Flächen sucht. Schäfer können sich mit neuen Flächeneigentümern vor Ort vernetzen.

Der Flächenpool ist landesweit organisiert und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Verschiedene – auch institutionelle – Flächeneigentümer sind hierbei unter einem Dach zusammenfasst. Lehnert sieht vor allem private Verpächter, Kirchen, Kommunen und Naturschutzförderer als potenzielle Flächengeber. Er könne sich aber auch vorstellen, dass sich Junglandwirte an bestehende Betriebe andoggen und beispielsweise auf einer Teilfläche Gemüseanbau betreiben, so Lehnert gegenüber der Bauernzeitung. Nach Angaben der Initiatoren hat es ein solches Format bisher weder in Brandenburg noch in anderen Bundesländern gegeben. Der Flächenpool entstand im Rahmen des Projektvorhabens „Praxistransfer von Instrumenten für ein strategisches Flächenmanagement zur Förderung von Landwirtschaftsbetrieben mit ressourcen- und klimaschonenden Bewirtschaftungsmodellen in Brandenburg“. Es wird von der EU und dem Land Brandenburg gefördert.

Hier geht es direkt zum Flächenpool.

Wendorff führt LBV auf „neuen Brandenburger Weg“Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff geht mit einer überwältigenden Mehrheit von 99,2 Prozent in seine zweite Amtszeit. Der „neue Brandenburger Weg“ wurde als Positionspapier und Strategie des LBV bis 2030 angenommen.

Die 156 Delegierten des Landesbauernverbandes Brandenburg wählten in diesem Jahr erstmals in der Geschichte des Verbandes ihren Vorstand per Briefwahl. An der Spitze des Verbandes steht für weitere vier Jahre der 55-jährige Biolandwirt Henrik Wendorff aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. 99,2 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder gaben ihm das Votum für eine zweite Amtszeit. „Die Herausforderungen, denen wir uns als Berufsstand stellen müssen, sind enorm“, so Wendorff. „Als Präsident der Brandenburger Bauern möchte ich gemeinsam mit dem Vorstand intensiv dafür streiten, dass die geforderten Leistungen der Landwirte für die Gesellschaft klar definiert und angemessen honoriert werden.“

Ebenfalls mit großer Mehrheit bestätigt wurden die beiden Vizepräsidenten Sven Deter (45 Jahre), Mutterkuhhalter aus Ostprignitz-Ruppin und der Spreewälder Heiko Terno (48 Jahre). Auch der 31-jährige Havelländer Lars Schmidt wurde als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Jutta Quoos (63 Jahre), Vorsitzende des Brandenburger Landfrauenverbandes, verbleibt als gesetztes Mitglied im Vorstand des LBV.

Neue Gesichter in Vorstand und geschäftsführung

Neu in den Vorstand rücken Caroline Bartsch aus Oder-Spree und Bernd Starick aus Spree-Neiße nach. Caroline Bartsch (34 Jahre) ist Agrarwissenschaftlerin und geschäftsführende Gesellschafterin der Glienicker Agrargesellschaft. „Ich möchte mit dazu beitragen, die Junglandwirtearbeit auf Landesebene zu intensivieren. Wer die jungen Bäuerinnen und Bauern wieder enger an den Verband binden möchte, muss Identität und Gemeinsinn stiften. Dafür möchte ich mich einsetzen“, so Bartsch.

Bernd Starick (54 Jahre) ist Agraringenieur und Vorstand der Bauern AG Neißetal. „In unserem Betrieb sind wir Dank verschiedener Innovationen Vorreiter bei der alternativen Verwertung von Ackerkulturen. Neue Wege zu gehen und dabei die Bauern einerseits und die Öffentlichkeit andererseits mitzunehmen, daran möchte ich auf Landesebene mitwirken“, erklärt Starick.

Ehrennadel für Wolfgang Scherfke

Wolfgang Scherfke wurde nach 20 Jahren als Hauptgeschäftsführer des LBV mit der Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet. Wendorff lobte die Beständigkeit, Ehrlichkeit und die volle Verbundenheit Scherfkes mit der heimischen Landwirtschaft. Die zugeschalteten Kreisbauernverbände, deren Delegierte in den Kreisen zusammengekommen waren, applaudierten via Internet. Als neuer Geschäftsführer wird ab 1. Dezember Denny Tumlirsch, bisher Justitiar des LBV, die Geschäftsstelle leiten. Der Geschäftsführer wird nach einer Satzungsänderung durch die Delegierten künftig nicht mehr Vorstandsmitglied sein. 66 Prozent der Delegierten hatten zuvor im nicht öffentlichen Teil der Versammlung einer Beitrags- und Strukturanpassung zugestimmt.

93 Prozent Zustimmung für den neuen Brandenburger Weg

Ebenfalls im internen Teil der Versammlung stimmten 93 Prozent der Delegierten dem Entwurf des Positionspapieres „Der neue Brandenburger Weg – Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft 2030“ zu. Es beschreibt, wie in der Metropolregion Berlin und Brandenburg ein Kreislaufwirtschaftssystem entstehen kann, das gesellschaftlichen Erwartungen gerecht wird und Landwirten die Existenz sichert. 93 Prozent der Delegierten stimmten somit für die Aussicht auf eine Modellregion Berlin-Brandenburg, die ihre Bürger mehr und mehr mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln aus der Region versorgt.

Damit habe man ein Signal gesetzt, das man aufnehmen könne, wenn man Veränderungen will, und die Veränderungsbereitschaft der Landwirte in diesem Land unterstützen möchte, warb Henrik Wendorff im öffentlichen Teil der Bauernversammlung für den neuen Ansatz des Landesbauernverbandes. „Was Tesla für die Autobranche ist in diesem Land ist, ist vielleicht der Brandenburger Weg für die Landwirtschaft. Oder er kann es zumindest werden“, formulierte Wendorff mit einem Hauch Ironie im Hinblick auf die Baugenehmigungspraxis beim Autokonzern im Vergleich zu der im Bereich Tierhaltung.

„Wir brauchen einen Qualitätssprung“

Allerdings gehe es der Landwirtschaft schlecht, macht Wendorff deutlich und nennt existenzgefährdende Erzeugerpreise, stark rückläufige Tierzahlen in Brandenburg im Schweine- vor allem aber im Milchviehbereich, Absatzprobleme im Ökolandbau, drohende Verluste im Zuge der neuen GAP, ein nebulöses agrarstrukturelles Leitbild. Bei dessen Erarbeitung fühlt sich der LBV als Verband, der alle Rechtsformen und Betriebsgrößen vertritt, nicht angemessen einbezogen.

Unbefriedigend sei, dass man noch nicht wisse, wie sich die Ausweisung der Roten Gebiete gestaltet und wie mit den sogenannten Phosphatkulissen umgegangen wird. „Das macht das Arbeiten nicht einfacher. Hier brauchen wir einen Qualitätssprung, der uns bei unseren Entscheidungen einen Vorsprung gibt“, mahnte Wendorff an. „Wir brauchen endlich verlässliche Antworten und nicht die politisch korrekten, nichtssagenden Auskünfte, wir brauchen Antworten, die uns in die Lage versetzen, auf dem Berliner Markt ernstgenommen zu werden und dazu beitragen, im nationalen und internationalen Wettbewerb zu bestehen“, wendet sich Wendorff an sein Fachministerium.

Ganze Landesregierung steht hinter gewachsener Agrarstruktur

Einige der aufgeworfenen Fragen, konnte Agrarminister Axel Vogel, der sich vom Ministerium aus zugeschaltet hatte, in seiner Wortmeldung klären. Brandenburg werde keine Phosphatkulisse ausweisen und habe die rechtlich mögliche Alternativvariante gewählt: Gewässerrandstreifen von fünf bis 2o Metern Breite, auf denen keine Düngemittel eingesetzt werden dürfen. Die Nitratkulisse werde neu ausgewiesen: Neu seien 23.319 Hektar, also 1,8 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Brandenburgs ausgewiesen. Bisher waren es 2,3 Prozent. „Wir glauben, dass das ein gutes Ergebnis ist“, so Vogel. Der Agrarminister kündigte an, dass trotz Corona alle Voraussetzungen geschaffen wurden, um Basis- und Greeningprämie vor dem 21. Dezember auszuzahlen, Ausgleichszulage und Blühflächenförderung sollen am 10. Dezember überwiesen werden.

Technischen Problemen war geschuldet, dass die digitale Grußbotschaft Ministerpräsident Woidkes ihre Adressaten nicht erreichte. Agrarminister Vogel nahm darauf Bezug und machte zum Auftakt seines Beitrags deutlich: „Die ganze Landesregierung steht dafür, die gewachsene Agrarstruktur in Brandenburg zu verteidigen und weiterzuentwickeln.“ Und: Die konventionell produzierenden Betriebe „sind mir genau so wichtig und liegen mir genau so am Herzen wie die ökologisch wirtschaftenden Betriebe“, so Vogel, denn nur gemeinsam könne man den Anforderungen der Zukunft (Umwelt, Insektenschutz) gerecht werden.

Vom LBV Kritisiertes Leitbild „noch nicht die Endfassung“

In der Diskussion wurde deutlich, dass das nicht überall im Land so wahrgenommen wird. Zuletzt hatte es vonseiten des LBV deutliche Worte zum Entwurf des agrarstrukturellen Leitbildes gegeben. Vogel verwies auf ein Gespräch mit dem LBV zu diesem Thema, das für den 2. Dezember vorgesehen ist. Der Entwurf solle keine Missinterpretationen zulassen, das vorliegende Papier sei noch nicht die die Endfassung, die dem Landtag vorgelegt werde, so Vogel.

„Ostdeutsche Agrarminister agieren gemeinsam“

Was die künftige Gemeinsame Agrarpolitik Europas (GAP) betrifft, machte Vogel deutlich: „Die ostdeutschen Agrarminister agieren gemeinsam. Es wird eine gemeinsame Vorbereitung auf die deutschlandinterne Umsetzung der GAP geben.“ Denn wer da alleine antrete, habe schon verloren. Bei der Diskussion um den Eler-Verteilungsschlüssel habe man das erst kürzlich erfahren, als sich die westdeutschen Agrarminister unabhängig von der Parteizugehörigkeit am Vortag auf ein Papier einigten, in dem sie sinngemäß deutlich machten: „Der Osten hat lange genug profitiert, jetzt sind wir mal dran.“ So etwas hätte er 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht für möglich gehalten, so Vogel.

Der Minister gratulierte Henrik Wendorff zur Wiederwahl und allen Delegierten zur Verabschiedung des Neuen Brandenburger Weges für die Landwirtschaft. „Da stecken sehr viele kluge Ideen dahinter, die wir auch gemeinsam vorantreiben sollten“, so Vogel. Er regte an, sich sobald es Corona zulässt zu einer Präsenzveranstaltung zu treffen. Dann sollten sich LBV- Präsidium und Ministeriumsmitarbeiter darüber austauschen, „wie wir gemeinsam Ziele umsetzen können, und auch über die Frage, wie es mit der GAP weitergehen soll.“ Bis dahin halte er die regelmäßigen Telefonkonferenzen mit den Landnutzerverbänden für ausbaufähig. „Alles was offen ist, können wir vertiefen!“, so der Agrarminister.

———————————–

Schutz vor dem Wolf, weil es um das Überleben gehtWir sprachen mit Knut Kucznik, dem Vorsitzenden des Schafzuchtverbandes Brandenburg, über den Brandenburger Weg im Umgang mit dem Wolf, sein spontanes Filmprojekt und dessen Folgen.

Die Fragen stellte Heike Mildner

Bauernzeitung: Sie sind schon immer jemand, der polarisiert. Früher verliefen die Pole zwischen Schäferei und Schafzuchtverband hier und Land, Bund, EU da. Heute werfen Ihnen Schäfer in digitalen Netzwerken vor, dass Sie dem Wolfsschutz näher stehen als den Berufskollegen. Wie konnte es dazu kommen?

Kucznik: Als ich im Verband Verantwortung übernommen habe, gab es das Thema Wolf schon, aber nur im Hintergrund. Ich habe damals wie alle geredet, die die Linie des Schafzuchtverbandes Brandenburg heute kritisieren. Folglich kann ich jeden Kritiker meiner Person deutschlandweit zu hundert Prozent verstehen. Selbstverständlich wollte ich die Flinte! Und Gift und die totale Ausrottung der Wölfe! Dafür hat eine ganze Zeit mein Name gestanden. Und wir sind mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, bis er blutig war. Wir haben erkannt: Wir schaffen es nicht, das Gesetz zu ändern. Wie denn auch? Soll ich so lange meine Schafe auffressen lassen, bis die Gesellschaft erkennt, dass das so ekelhaft ist, dass jetzt der Wolf geschossen werden muss? Wir sind Hirten, das kriegen wir nicht hin! Also brauchte es einen anderen Weg, einer, der auch auch bezahlt wird. Andreas Hauswald war der erste, der mit dem Herdenschutz angefangen hat. Und ich war wieder ganz vorne und hab gesagt: Was für ein Idiot! Hunde zu Schafen sperren – wie soll das gehen? Hunde fressen Schafe! Aber er hat im Wolfsgebiet seine Schafe gehütet und hatte keine Angst!

Was ist aus ihm geworden?

Er ist jetzt Rentner und hat den Betrieb seiner Tochter übergeben! Ist immer noch ein Zuchtbetrieb. Das heißt: In die Zukunft denken!

Ich dachte, Sie hätten mit den Hunden angefangen …

Die Wölfe sind mehr geworden, und wir haben dann über Lottomittel vom Land Herdenschutzhunde in der Schweiz gekauft. Aber wir hatten Probleme, weil wir nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. Da hat uns die Landesregierung aus Lottomitteln Biologinnen zur Seite gestellt. Zwei Anläufe, beide Male eine Pleite. Und dann hat das Ministerium uns gefragt, ob wir Schäfer das nicht selbst regeln können: Da haben wir den Verein Herdenschutzhunde gegründet. Grundlage war: Wir haben haben uns wirklich dafür interessiert, zusammengesetzt und überlegt: Was wollen wir haben, wie können wir es erreichen, und wer erreicht das jetzt gerade? Und wir haben uns auf Französische Pyrenäenberghunde und Maremmano Abruzzese geeinigt.

Hatten Sie die von Anfang an?

Ich hatte Šarplaninac, jugoslawische Herdenschutzhunde, weil ich dachte, nur ein ganz böser Kämpfer kann gegen den Wolf bestehen. Dann gab es einen Unfall, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Vor allem wegen der Frau, die dabei verletzt wurde. Außerdem hatte meine Betriebshaftpflicht mir gekündigt wegen der Hundeschäden. Ich war bei 5.000 Euro Selbstbeteiligung, nur damit ich eine bekomme. Und die Kollegen haben gesagt, du musst jetzt mal langsam überlegen, was du tust… Und ich hab überlegt, und hab mich geändert. Brandenburg ist mittlerweile führend beim Wolfsschutz, auch was das Geld angeht, das dafür ausgegeben wird.

Haben wir eine Neiddiskussion?

Als wir Hilfe brauchten, haben sie woanders gelacht. Wir wurden nicht ernst genommen, und werden es jetzt, wo wir eine Lösung gefunden haben, auch nicht. Wir haben nur eine Lösung gefunden, weil unsere Landesregierung gesagt hat: Wir geben Brandenburger Geld nicht an irgendwelche Typen mit weißen Hunden! Wenn ihr Geld von uns haben wollt, dann beweist uns, dass die Hunde auch wirksam sind. Also brauchten wir ein Zuchtprogramm, eine Prüfungsordnung, eine Haltungsempfehlung vom Land. Die AG Herdenschutzhunde darf die Herdenschutzhundhalter schulen, ist für die Organisation der Zucht und für die Prüfung der Hunde zuständig. Das ist anspruchsvoll, denn wir mussten auch garantieren, dass es funktioniert!

Und jetzt sind Sie „der NabuSchäfer“ …

Als noch keiner den Herdenschutz bezahlen wollte, konnten wir nicht wählerisch sein. 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr kostet der Herdenschutz pro Betrieb. Das Geld hat kein Schäfer über. Also bin ich zum Nabu gegangen und hab gesagt: Ihr wollt doch den Wolf! Machen wir mal ne Spendenaktion unter denen, die den Wolf romantisch finden… Wir haben Schäfereien vorgestellt, ich hatte sogar ne Kamera im Stall. Was kam zusammen? 860 Euro. So viel war es ihnen wert. Aber es war ein Versuch. Dem Nabu war es auch peinlich. Er hat von dem Geld Schutzzäune für den Notfall gekauft, es ist nie an die Schäfer gegangen.

Und jetzt kommt alles anders?

Ende letzten Jahres wurde der GAK-Rahmenplan geändert. Darin steht jetzt, dass Herdenschutz bezahlt werden kann. Jeder Kilometer wolfssicherer Zaun im Unterhalt 1.200 Euro, jeder Herdenschutzhund im Unterhalt 1.920 Euro. Und wir Brandenburger haben mit Axel Vogel jemanden, der die Politik seines Vogängers an dieser Stelle weiterführt. Das Ministerium hat sofort angefangen, eine Verordnung zu schreiben, damit dieses Geld die Schäfer bekommen. Wenn die EU sie notifiziert hat, kann das Geld endlich ausgezahlt werden. Der Weg war so lang! Und dann sagen Kollegen in anderem Bundesländern: Was haben wir davon? Unsere Politik hilft uns nicht. Sie möchten, dass der Wolf geschossen wird, weil es das einzige ist, was sie sich vorstellen können, das hilft.

Waren die Handyfilme, die Sie gepostet haben, ein Versuch, sie vom Gegenteil zu überzeugen?

Sie waren vor allem ein riesiger Fehler. An diesem Tag hatte ich wieder mal so viele ekelhafte Bilder zugeschickt bekommen, wie der Herdenschutz versagt. Und nach dem Film mit dem Ziegenbock, der beim Laufen auf seine Eingeweide tritt und nicht erlöst, sondern mehrere Minuten gefilmt wird, hab‘ ich mein Smartphone genommen, bin zu meinen Herden, habe gefilmt und gesagt: Hier hängen keine Eingeweide aus den Bäuchen! Das ist für einen Vorsitzenden eines Verbandes keine gute Idee. Weil ich damit sämtlichen Leuten, die keinen Herdenschutz können, direkt ins Gesicht geschlagen habe. Ich wollte sagen: Schutz ist möglich! Nur hab‘ ich nicht gesagt, dass er Geld kostet, dass Hunde nicht bei jedem helfen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie Herdenschutz im Gebirge oder in Küstenregionen funktioniert – aber in Brandenburg funktioniert er! Die Art und Weise war mies und hat die Kollegen bundesweit verrückt gemacht.

In Brandenburg ist noch kein Wolf geschossen worden. Gehört das nicht auch dazu?

Der Abschuss ist geregelt. Wenn wir einen entsprechenden Fall haben, wird Brandenburg sehen, wie der gesamte Schafzuchtverband aufsteht und hinter dem Wolf her sein wird! Oder hinter den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass er geschossen wird. Aber vorher müssen wir unsere Schafe schützen!

Seit heute gibt es für alle, die sich Gedanken über die Agrarstruktur in Brandenburg Gedanken machen, viel zu lesen: ein 202-seitiges PDF mit des Agrarministeriums, ein 14-seitiger „Werkstattbericht“ aus dem Thünen-Institut und: der Entwurf des Leitbildes. Der Landesbauernverband reagierte darauf erbost, doch die Freien Bauern Brandenburg sehen die Kritik als haltlos an.

Seit Mitte Juni die Frist für die Beteiligung an der „Diskussion“ um ein agrarstrukturellen Leitbild abgelaufen war, herrschte mediale Ruhe. Schon vorher war es leise, weil wegen der Pandemie die „Diskussion“ schriftlich erfolgte. Der Landesbauernverband (LBV) hatte damals die Art und Weise der Beteiligung kritisiert und ergänzend zu den geforderten Randnotizen 20 eigene Thesen öffentlich gemacht. Außer einer Eingangsbestätigung habe das Ministerium darauf bisher nicht reagiert, sagte Henrik Wendorff auf Nachfrage der Bauernzeitung vor zwei Wochen. Da waren die Eindrücke von der Videokonferenz, bei der am 3. November die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses vom Ministerium vorgestellt wurden, noch frisch. Insgesamt gab es 45 Stellungnahmen: zwölf von Verbänden und Vereinen, vier aus der Wissenschaft, 20 von Behörden und neun von Einzelpersonen. Der LBV, einer unter vielen. Jetzt ist der Entwurf online.

„Die engagierten Stellungnahmen zeigen das große Interesse am Thema. Es gab sehr viele positive Anregungen, aber auch die Sorge, dass es zu weitergehenden Eingriffen und Beschränkungen kommen könnte“, so Agrarminister Axel Vogel. „Das geplante Agrarstrukturgesetz wird wie auch das geltende Grundstücksverkehrsgesetz keine Handelsverbote enthalten. Im Falle eines Flächenverkaufs soll Landwirten der Vorrang vor Nichtlandwirten ermöglicht werden und der Preisanstieg gedämpft werden.“

Eigenverantwortlich in der Region wirtschaftende Landwirte

Zur Auswertung der Stellungnahmen heißt es vonseiten des Ministeriums: „Das im ersten Entwurf enthaltene Ziel, die Bodenspekulation mit landwirtschaftlichen Flächen einzudämmen, wurde aufgrund der Stellungnahmen so erweitert und modifiziert, dass der Boden vorrangig eigenverantwortlich in der Region wirtschaftenden Landwirten zugänglich sein und nicht der Spekulation oder der vorrangigen Kapitalanlage dienen soll.“

Weiter heißt es. „Die zu dem Ziel der ,Vermeidung von Flächenkonzentrationen in einer Region bei einem Eigentümer oder Pächter‘ geäußerte Sorge von Verbänden, dass große Betriebe in ihrer Entwicklung behindert werden könnten, führte nicht zu einer Änderung der Zielformulierung. Denn zum einen werden die bestehenden großen Betriebe als Teil der brandenburgischen Agrarstruktur von einem anderen Ziel erfasst (Nr. 2). Zum anderen ist das Ziel der Konzentrationsvermeidung bereits ein Verfassungsgrundsatz, der auf der Leitbildebene lediglich wiederholt und auf den Bereich der Landwirtschaft übertragen wird. In dem späteren Verfahren der Gesetzeserarbeitung ist dann abzusichern, dass die Interessen der bestehenden brandenburgischen Betriebe, unabhängig von ihrer Größe, in die Regelungen einfließen.“ Die vollständiger Pressemitteilung und die die Stellungnahmen plus Auswertung lesen Sie hier:

VorwurF: „Gleichgültigkeit gegenüber dem Willen des Landtags“

Der Landesbauernverband kritisierte wenige Stunden später. „Nachdem das Ministerium über zweiundzwanzig Wochen benötigte, um den ersten Anmerkungen einen zweiten Entwurf folgen zu lassen, sollen die Beteiligten nun binnen vierzehn Tagen erneut Stellung zu einem teilweise völlig anderen Wortlaut nehmen. Anders als vom Minister dargestellt, wurden auf einer Webveranstaltung erstmalig die überarbeiteten Ziele verlesen. Eine Diskussion war offensichtlich nicht gewollt, da eine Vorbereitung nicht möglich war. Zu diesem Zeitpunkt nannte der Minister dies auch zutreffend noch eine Informationsveranstaltung“, so der LBV.

Weiter heißt es: „Das Ministerium benötigte vom Vorstellungstermin am 3. November 2020, nochmals sechzehn Tage, um den Entwurf auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auch blieben Fragen, die der Landesbauernverband Brandenburg an den Minister stellte, bis heute unbeantwortet.“ Der LBV kritisiert: Der Landtag habe den Auftrag erteilt, einen umfangreichen Dialogprozess zu führen. „In der Umsetzung versagen der Minister und sein Ministerium auf ganzer Linie. Mehr noch, neben der Gleichgültigkeit gegenüber dem klaren Willen des Landtags, greift der Minister die mannigfaltige Agrarstruktur Brandenburgs an. Diese ist geprägt von einer Vielfalt aus Familien-, aber auch Mehrfamilienbetrieben. Auch zeichnet er ein Bild einer Vielzahl von Kapitalanlegern, ohne konkrete Kenntnisse von der Situation vor Ort zu haben. Es wird ein völlig ungeeigneter Report des Thünen-Instituts herangezogen, der zudem die Aussagen des Ministers nicht einmal belegen kann.“ Die Untersuchung des Thünen-Instituts im Auftrag des MLUK vom 6. August 2020 lesen Sie hier:

Missbilligung gewachsener ostdeutscher strukturen

Der Entwurf sei an vielen Stellen nicht mit Fakten unterlegt, so der LBV. „In Brandenburg haben wir eine Ausgangslage mit hochprofessionellen Betrieben, die starke Arbeitgeber in der Region sind und verantwortungsvoll handeln. Aus dem Leitbildentwurf spricht eine Missbilligung gewachsener ostdeutscher Strukturen“ so der LBV.

Das Thema Agrarstruktur sei höchst komplex und von vielen Faktoren abhängig. Dadurch, dass der Minister den Eindruck erweckt, er könne mit dreizehn losen Zielen den Bodenmarkt zugunsten der Landwirtschaft stärken, spiele er mit dem Feuer, so der LBV. „Er weiß offenbar nicht, was er anrichtet. Ich lege ihm nochmals nahe, sich mit unseren 20 Thesen zum Bodenmarkt zu beschäftigen und die dort genannten Fragestellungen anzugehen. Der vorgelegte Entwurf kann so nicht von den Landnutzern mitgetragen werden. Er ist nicht nur ein Affront gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten, sondern auch gegenüber den Abgeordneten“, erklärt LBV-Präsident Henrik Wendorff.

Freie Bauern weisen die Kritik am Ministerium als haltlos zurück

Die Freien Bauern Brandenburg, Interessenorganisation der bäuerlichen Familienbetriebe, wiesen die Kritik des Landesbauernverbandes an der Erarbeitung eines agrarstrukturellen Leitbildes durch das Landwirtschaftsministerium als haltlos zurück. „Wenn man der Auffassung ist, dass überregionale Holdings westdeutscher und holländischer Kapitalanleger ein wertvoller Teil der brandenburgischen Agrarstruktur sind, kann man natürlich behaupten, Minister Vogel greife die brandenburgische Agrarstruktur an“, sagte Marco Hintze, Landessprecher der Freien Bauern. Tatsächlich unternehme der Minister mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Agrarstrukturgesetz den ersten ernsthaften Versuch, ortsansässige Landwirte gegen überregionale Investoren zu stärken, so der 48-jährige Landwirt aus Krielow im Havelland: „Das stört natürlich die vom Landesbauernverband vertretenen roten Barone, die ihre Großbetriebe gerne meistbietend an das Großkapital verscherbeln“, polemisiert Hintze.

Der von Vogel vorgelegte Leitbildentwurf enthalte noch einige Unschärfen, so die Freien Bauern. So sei es inkonsequent, zwischen guten, ökologisch orientierten Investoren und bösen reinen Kapitalanlegern zu unterscheiden, monierte Hintze: „Unsere begründeten Verbesserungsvorschläge, wie wir das Leitbild ausschließlich auf ortsansässige Landwirte ausrichten wollen, werden wir in einer Stellungnahme kurzfristig übermitteln.“ Probleme mit der zweiwöchigen Fristsetzung sehen die Freien Bauern nicht, da sie sich bereits seit Jahren intensiv mit dem Einstieg überregionaler Investoren in die brandenburgische Landwirtschaft befassen, so Hintze: „Wir diskutieren seit 2014 über dieses Thema, trotzdem geht der Ausverkauf der Agrarflächen rasant weiter – ich weiß nicht, auf welche neuen Erkenntnisse der Landesbauernverband noch warten will, bevor er nicht handelt.“

agrarminister: Unzeitgemäße grabenkämpfe überwinden

Am Freitagnachmittag ging Agrarminister Axel Vogel in einem Pressestatement auf die Vorwürfe des LBV ein. Er empfehle allen Interessierten, sich den veröffentlichten Leitbildentwurf und die Auswertung der eingegangen Stellungnahmen anzuschauen. Die Internetveröffentlichung zeige, welche Institutionen welche Vorschläge eingebracht haben und wie darauf eingegangen wurde. „Dazu zählen selbstverständlich auch die Stellungnahmen der Brandenburger Landnutzerverbände“, so Vogel. „Legt man beispielsweise das 20 Thesen umfassende Positionspapier des Landesbauernverbandes neben unseren Entwurf, der auf den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und den 45 beim Ministerium eingegangenen Stellungnahmen basiert, sind keine Widersprüche zu erkennen. Manche, noch nicht behandelte Punkte sind nicht Aufgabe des Leitbildprozesses, einige Punkte werden bei der Ausarbeitung des Entwurfs für ein Agrarstrukturgesetz berücksichtigt“, macht Vogel deutlich.

„Das geplante Agrarstrukturgesetz muss der Abwehr von Gefahren dienen, deshalb müssen diese im Leitbild umschrieben werden. Das ist keine Missbilligung vorhandener Strukturen. Aus den veröffentlichten Papieren ist unmittelbar ersichtlich, dass sich das im Entwurf vorgelegte agrarstrukturelle Leitbild am Erhalt der bestehenden Agrarbetriebe ausrichtet. Diese sollen in ihrer wirtschaftlichen Existenz und in ihrer Bedeutung für den ländlichen Raum gegen Flächenentzug gesichert werden; zugleich sollen Jungbauern und aufstockungsbedürftigen Betrieben unabhängig von Größe und Eigenlandanteil neue Chancen eröffnet werden, an landwirtschaftliche Flächen zu gelangen. Dabei wird kein Unterschied zwischen Landwirtschaftsbetrieben jeglicher Rechtsform, egal ob Genossenschaft, GmbH oder bäuerlicher Familienbetrieb, gemacht. Ebenso wenig wird zwischen konventionell und Bio, Ackerbau oder Weidewirtschaft unterschieden“, so der Agrarminister. Dem LBV sei genauso wie dem Bauernbund, mit dem bereits ein Termin anberaumt ist, ein Angebot für ein vertiefendes Gespräch unterbreitet worden.

Ziel: vollzugstaugliche Verfahrensregelungen

2006 war die Gesetzgebungszuständigkeit für den landwirtschaftlichen Bodenmarkt auf die Länder übergegangen. Nach dem landwirtschaftlichen Bodenmarktrecht bestehen bereits eine Genehmigungspflicht für Grundstücksverkäufe, die Möglichkeit der Vorkaufsrechtsausübung und eine Anzeigepflicht für Pachtverträge. Ein Landes-Agrarstrukturgesetz soll effektivere, konkretere und auf die spezifische Situation Brandenburgs zugeschnittene Regelungen aufnehmen, Umgehungstatbestände erfassen und vollzugstauglichere Verfahrensregelungen entwickeln. „Der Preisauftrieb auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt soll gebremst, die bereits bestehenden bundesrechtlichen Möglichkeiten zur Intervention zugunsten der regional verankerten Betriebe bei Flächenverkäufen und Pachtentzug besser handhabbar gemacht und erstmals Einspruchsmöglichkeiten bei Betriebsübernahmen durch außerlandwirtschaftliche Investoren (Share Deals) geschaffen werden“, macht Vogel noch einmal deutlich..

Kulap: Bis 15.12. Anträge zur Förderung von Ökolandbau, Blühstreifen und Co. stellenNoch bis 15.12. können Landwirte in Brandenburg Anträge nach dem Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) stellen. Außerdem kann Fördergeld nach der Richtlinie zur Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau beantragt werden – auch im Land Berlin.

2015 beziehungsweise 2016 begonnene Kulap-Verpflichtungen können jetzt um ein weiteres Jahr verlängert werden. Neuanträge sind für die Kulap-Programme „Ökologischer Landbau“ und „Moorschonende Stauhaltung“ möglich. Sie können für einen Zeitraum von drei Jahren gestellt werden. Die im Vergleich zum bisherigen fünfjährigen Verpflichtungszeitraum verkürzte Zeitspanne ergibt sich aus der Übergangsphase von der aktuellen in die neue EU-Förderperiode.

Kulap: Höhere Fördersätze für Ökogemüse und Öko-Dauerkulturen

Im Ökolandbau erhalten Personen, die einen neuen Antrag stellen, eine auf zwei Jahre befristete Einführungsprämie. Dabei wurden die Fördersätze für Ökogemüse und Öko-Dauerkulturen erhöht. Sie beträgt ab 2021 935 Euro je Hektar Gemüse- und Zierpflanzenbau (inkl. Erdbeeren, Spargel, Rhabarber, Heil- und Gewürzpflanzen), 1.275 Euro je Hektar Stein- und Kernobstanlagen sowie entsprechende Baumschulkulturen, sowie 1.125 Euro je Hektar bei Dauerkulturen von Beeren- und Wildobst sowie entsprechende Baumschulkulturen. Die entsprechende Richtlinie ist hier nachzulesen.

Damit wird die Umstellungsphase unterstützt, in der die erzeugten Produkte noch nicht als Ökoware vermarktet werden können. Für alle antragstellenden Personen im ökologischen Landbau wird es zudem ab 2021 einen Zuschuss zu den gesetzlich vorgeschriebenen Ökokontrollen geben.

In Brandenburg werden gegenwärtig mehr als 13 Prozent der Landwirtschaftsfläche ökologisch bewirtschaftet. Ziel des Ministeriums ist es, den Ökolandbau bis 2024 auf 20 Prozent auszudehnen. Dafür werde zurzeit gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus Land- und Ernährungswirtschaft, Politik und Verwaltung ein Ökoaktionsplan erarbeitet, heißt es vonseiten des Ministeriums.

Nur noch mehrjährige Blühstreifen förderfähig

Für das Förderprogramm Blüh- und Ackerrandstreifen ändern sich ab 2021 die Bedingungen für die Förderung. „Es können mehrjährige Blühstreifen und Ackerrandstreifen beantragt werden, die in den dafür vorgesehenen Kulissen anzulegen sind“, teilt das Ministerium mit.

Informationen, darunter der Zugang zum elektronischen Antragsportal WebClient und die Hinweisbroschüre zur Antragstellung, finden sich hier. Bis zum Ende der Antragsfrist am 15.Dezember 2020 gibt es wochentags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr technische Unterstützung per E-Mail: hotline_bb.profilnet@data-experts.de.

Landtag diskutiert über Freiland-PhotovoltaikAuf Antrag der Fraktion BVB / Freie Wähler wurde am 12. November im Potsdamer Landtag über Kriterien zur Ausweisung von Photovoltaik-Flächen diskutiert. Die Fraktion regte an, dass der Landtag die Landesregierung beauftragt, einen Kriterienkatalog mit Empfehlungen für die Ausweisung von Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu erstellen.

Der Kriterienkatalog solle sich an der „Handreichung Planungskriterien für Photovoltaik-Freiflächenanlagen 2. Auflage 2020“ der regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim orientieren, heißt es in dem Antrag. Ziel seien landesweit einheitliche und nachvollziehbare Kriterien für Standortentscheidungen, um Kommunen bei ihren Entscheidungen in der Bauleitplanung zu helfen, Konflikte mit Naturschutz, Landschaftsschutz und Anwohnern zu vermeiden und den Flächenverbrauch an fruchtbarem Ackerland minimieren.

Enorme Zahlungsbereitschaft der Investoren

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Flächen wachse enorm, die Photovoltaik-Investoren hätten selbst bei fruchtbaren Flächen eine höhere Zahlungsbereitschaft als die landwirtschaftlichen Betriebe und die Aussicht auf Gewerbesteuereinnahmen wiege für die Kommunen oft schwer, so die Freien Wähler. „Negative Begleiterscheinungen wie die Gefährdung der Arbeitsgrundlage umliegender landwirtschaftlicher Betriebe samt Arbeitsplätzen oder die unnötige Reduktion des landwirtschaftlichen Potentials des Landes Brandenburg werden dabei oft nicht beachtet.“

SPD-Agrarsprecher Johannes Funke betonte in der Diskussion, dass die Entwicklung von Photovoltaikanlagen auf bereits bebauten Flächen oder auf Konversionsflächen auch künftig den Vorrang haben müsse. Landwirtschaft und Photovoltaik gingen jedoch auch gut zusammen, sagte Funke und verwies dabei auf neuartige Agrophotovoltaikanlagen, mit deren Hilfe auch der rechtliche Status der landwirtschaftlichen Fläche besser gesichert werden könne. Die aktuelle Situation der Bauern verlange zudem nach neuen Einkommensquellen.

Zusätzliche Einkommensquelle für Landwirte

Da angesichts fortschreitender technischer Entwicklungen und Innovationen schon in wenigen Jahrzehnten mit einer Abwicklung heutiger Anlagen zu rechnen sei, forderte Funke, den Ausstieg bereits jetzt mit zu denken. „Es muss abgesichert werden, dass am Ende die ursprüngliche Ackerfläche auch als solche wieder zu Verfügung steht.“, so Funke.

Funke lehnte zudem Umwidmungen von landwirtschaftlichen Flächen in Naturschutz- oder Baulandflächen durch die Hintertür ab: „Energie kann und wird auf unterschiedlichen Wegen produziert werden – Nahrung immer nur auf einem Weg, nämlich auf dem Acker!“

Landwirt stellt Schweinemast in ASP-Restriktionszone einKarsten Ilse ist Schweinehalter in der ASP-Restriktionszone in Märkisch-Oderland. Doch nicht mehr lange: Im April 2021 wird er mit der Haltung seiner 1.500 Mastschweine aufhören. Der Grund hat drei Buchstaben: ASP.

Aufgrund der problematischen Lage für Schweinehalter in den ASP-Restriktionszonen wird Landwirt Karsten Ilse seine Mastschweinehaltung im Frühjahr 2021 aufgeben. Bis April 2021 wird er noch Ferkel mästen – auch aus Rücksicht auf seinen regionalen Ferkelerzeuger. Ilse hält im brandenburgischen Letschin 1.500 Mastschweine und bewirtschaftet 850 ha Ackerland. Sein Betrieb liegt er mitten in der ASP-Restriktionszone im Landkreis Märkisch-Oderland.

Schweine verlassen Etappenweise den Stall

Seit am 10. Oktober in Kellinghusen, Schleswig-Holstein, wieder Schweine aus Brandenburger Restriktionszonen geschlachtet werden, konnte er zwei Lkws mit je 150 Schweinen zum Schlachten schicken. Für nächste Woche wollte er wieder zwei weitere Lkws anmelden – ohne Erfolg. Erst für die Woche ab dem 16. November wurde ihm die Schlachtung zugesagt, allerdings unverbindlich, so Ilse. Die Schweinemast während ASP in Brandenburg ist also von Unsicherheiten geprägt.

Die Schweine wiegen schon jetzt zehn Kilo zu viel. „Tönnies zahlt für die Schweine aus den Restriktionsgebieten generell zehn Cent pro Kilo weniger und keinerlei Zuschläge“, so Ilse. Auch die Transportkosten, die er als Landwirt bezahlt, seien höher, allein schon wegen der größeren Entfernung. Früher hat Ilse nach Weißenfels geliefert. Insgesamt hat Ilse einen Verlust von mehr als 20 € je Schwein zu verzeichnen.

Schweinemast während ASP: Kosten für Proben sind ungeklärt

Zudem ist noch nicht geklärt, wer die Kosten für die ASP-Proben übernimmt. „Für die 55 gesetzlich vorgeschriebenen Proben für die zwei Lkw-Ladungen arbeiten zwei Tierärzte und drei Mitarbeiter des Betriebes mindestens zwei Stunden. Eine Probe soll um die vier Euro kosten, hinzu kommen Kosten für das veterinärmedizinische Attest“, sagt Landwirt Karsten Ilse gegenüber der Bauernzeitung.

Eine Partie Ferkel wird er seinem Prenzlauer Ferkelerzeuger im Dezember noch abnehmen. „Der ist ja auch unter Druck und hat damit etwas länger Zeit sich darauf einzustellen“, so Ilse.

Mentoringprogramm für JunglandwirteJunglandwirte aus Brandenburg können sich jetzt um einen Platz im Mentoringprojekt der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg bewerben. Außerdem werden erfahrene Landwirte gesucht, die als Mentoren zur Seite stehen möchten.

Brandenburger Junglandwirte können sich ab sofort um einen Platz im Mentoringprojekt der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) e. V. bewerben. Gesucht werden auch erfahrene Landwirte, die Existenzgründern als Mentoren beratend zur Seite stehen. Am 16. November gibt es dazu einen Infotag. Der Wissenstransfer steht im Mittelpunkt des Projekts „Aufbau eines Netzwerkes für Mentoring und Beratung für Junglandwirte in Brandenburg“. Zwölf Landwirten, die bereits gegründet haben oder eine Hofübernahme oder Betriebsgründung planen, stellt das Projekt für zwei Jahre (Laufzeit bis Ende 2022) einen erfahrenen Landwirt als Mentor zur Seite. In Gründungs-Tandems sollen Erfahrungen und Fachwissen weitergegeben werden.

Die engagierte Jungbäuerin Anja Hradetzky, die erfolgreich mit ihrem Mann Janusz den Hof Stolze Kuh im Odertal aufgebaut hat, hätte sich seinerzeit Hilfestellung gewünscht: „Rückblickend war unsere Existenzgründung ein sehr harter Weg. Gute Ansprechpartner zu finden, erwies sich dabei als sehr schwierig, so dass wir mit vielen Herausforderungen leider allein blieben. Die Barrieren sind zum Teil so groß, dass viele den Schritt in die Selbstständigkeit nicht wagen“, so die Landwirtin.

Von Businessplan bis Vermarktung

Um zukünftigen Gründern den Einstieg zu erleichtern, bietet das Junglandwirteprojekt neben gezielter Beratung zu Themen wie Betriebsentwicklung, Hofnachfolge, Erstellung eines Businessplans oder Vermarktungsstrategien auch fachliche Workshops und Exkursionen zum Austausch mit Junglandwirten in anderen Regionen Deutschlands. Strategisches Projektziel ist es, einen breiten Expertenpools und einer zentralen Anlaufstelle für Junglandwirte und Existenzgründer in Brandenburg (One Stop Agency) aufzubauen und nach Projektende möglichst zu institutionalisieren.

Im Projekt kooperiert die FÖL mit dem Bündnis Junge Landwirtschaft e.V. sowie der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg und wird vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums der Europäischen Union gefördert.

Infotag in Potsdam oder online am 16. November

Am Projekt Interessierte können am Montag, den 16. November, vor Ort in Potsdam oder online mehr erfahren. Im Haus der Natur Potsdam, Reimar-Gilsenbach-Saal, Lindenstraße 34, 14467 Potsdam findet von 10 bis 12.30 Uhr ein Infotag statt, an dem man auch via Zoom teilnehmen kann. Projektinhalte und – ziele sollen vorgestellt werden, interaktive Austauschrunden ein erstes Kennenlernen ermöglichen.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an Präsenzveranstaltung oder Zoom-Übertragung ist bis zum 8. November erforderlich. Anmeldung per E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an veranstaltung@junglandwirte-brandenburg.de. Die Veranstaltung und die Verpflegung für die Teilnehmer vor Ort sind kostenlos. Das Programm ist hier einzusehen.

Beratung wäre hilfreich gewesen

Zu ihren Gründungserfahrungen schreibt Anja Hradetzky vom Hof Stolze Kuh in Lunow-Stolzenhagen (Barnim): „Seit 2014 bauen wir aus dem Nichts einen bäuerlichen Demeter-Betrieb auf. Die wesensgemäße und naturnahe Milchviehhaltung steht dabei im Mittelpunkt. Mithilfe von rund 550 Unterstützern konnten wir in den letzten Jahren sogar eine eigene Käserei aufbauen. Wir produzieren neben Milch, Käse, Quark und Joghurt auch eigene Wurstwaren und vermarkten unsere Produkte direkt an die Verbraucher.

Zurückblickend war es bis hierher – vor allem in den Anfangsjahren – ein sehr harter Weg, da wir mit unserer geringen Flächenausstattung von der Beratungslandschaft oftmals nicht ernst- und wahrgenommen wurden. Speziell hatten wir viele Fragen zur Existenzgründung. Gute Ansprechpartner zu finden, erwies sich dabei als sehr schwierig, so dass wir mit vielen Herausforderungen leider allein blieben. Vielen potentiellen Junglandwirten ergeht es ähnlich. Die Barrieren sind zum Teil so groß, dass Sie den Schritt in die Selbstständigkeit dann doch nicht wagen, das finde ich sehr schade. Gerade für diese Fälle muss es meiner Meinung nach eine Existenzgründungsberatung geben.“

Ähnlich beschreibt die Situation für Gründer Sebastian Klass vom Bio Hof Klass in Trebbin (Teltow-Fläming): „Ich bin seit 2016 als Junglandwirt in unserem Familienbetrieb tätig und befinde mich im Aufbau unseres Unternehmens, dem Bio Hof Klass. Gerade in der Anfangsphase der Hofübergabe habe ich mich in meinen Vorhaben oftmals sehr allein gefühlt – ich träumte zum Beispiel von neuen Betriebszweigen. Es fehlten Ansprechpartner, die Beratung und Unterstützung in bestimmten Betriebsfeldern anbieten. 2018 bin ich in den Anbau von Biokartoffeln eingestiegen. Ich bin Mitglied im Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“, dass die FÖL gemeinsam mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde initiiert hat.

Im Rahmen des Projekts wurde mir ein niedersächsischer Kartoffelberater als Mentor zur Seite gestellt und erst mit seinem Knowhow wurde der Betriebszweig zum echten Erfolg. So baue ich heute mehr als neun Bio-Kartoffelsorten an und konnte meinen Wunsch, ein Kühllager für die Einlagerung von 100 t Kartoffeln, realisieren. Für mich war die Unterstützung durch den erfahrenen Mentor Gold wert, nicht nur, weil ich viele Tipps bekommen habe, die mir hohe Kosten erspart haben, sondern auch, weil Mentoring mehr ist als klassische Beratung. Ich bin froh, mit einem so großen Erfahrungsschatz auf meinem Weg bis heute begleitet worden zu sein.“