Vier Wochen nach dem ersten ASP-Nachweis bei einem Wildschweinkadaver werden nun feste Wildzäune um eine Weiße Zone gezogen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und das halbe Kabinett machten sich vor Ort ein Bild zur ASP-Bekämpfung.

Nach vier Wochen könne man allmählich auch mal eine Nacht wieder schlafen, sagt Dajana Bähr-Jurack. Die Frank Bähr GbR bewirtschaftet 150 ha Grün- und 120 ha Ackerland, verdient ihr Geld mit Mutterkuhhaltung und Rindermast. 70 % der Fläche liegt im ASP-Kerngebiet, der Rest im gefährdeten Gebiet. Vierzehn Tage stand alles still in Bährs Landwirtschaft. Jetzt dürfen sie nach und nach wieder arbeiten: auf Flächen im gefährdeten Gebiet im Landkreis Spree-Neiße, die nach amtlich bestätigter Fallwildsuche auf Antrag zur Bewirtschaftung freigegeben wurden. „Das Futter für den Winter ist gesichert. Aber der Rattenschwanz kommt nächstes Jahr, wenn wir jetzt nichts bestellen können“, sagt die Landwirtin und hofft, dass dann Futter zu handelsüblichen Preisen zu bekommen sein wird.

ASP-Bekämpfung: Bundeswehr sucht Fallwild

„98 Anträge auf Freigabe von Flächen sind bisher gestellt und genehmigt worden“, sagt Harald Altekrüger, Landrat in Spree-Neiße. Er hat über das Kreisverbindungskommando die Bundeswehr um Hilfe gebeten und sie schnell bekommen. Seit dem 1. Oktober sind 120 Soldaten aus Torgelow (Vorpommern) im Spree-Neiße-Kreis im Einsatz. Sie suchen die sogenannte Weiße Zone von außen in Richtung Kernzone nach Fallwild ab. Der Gefechtsstand wurde im Feuerwehrgerätehaus in Groß Gastrose eingerichtet. 4.000 Hektar seien bereits abgesucht, 2.230 Hektar stehen noch aus. Auch Landesforst, THW, Hundestaffeln und Drohnen sind bei der Suche im Einsatz.

Julia Klöckner in Eisenhüttenstadt

Auch im Landkreis Oderspree wird die Bundeswehr erwartet. Allerdings in geringerem Umfang. 40 Soldaten würden ab Montag im Einsatz sein, so Landrat Rolf Lindemann am Rande des Pressetermins mit Julia Klöckner in Eisenhüttenstadt. Die Bundesministerin besuchte zusammen mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zunächst den Landeskrisenstab zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Eisenhüttenstadt, um dort mit der Technischen Einsatzleitung des Krisenstabes zu sprechen. Danach besichtigte sie die Zaunbaumaßnahmen im Landkreis Oder-Spree.

Die Afrikanische Schweinepest zu bekämpfen, sei ein Langstreckenlauf, der nur erfolgreich sein werde, wenn alle Hand in Hand arbeiten, so Klöckner. Sie habe u. a. erreicht, dass es für den Zaunbau eine Ko-Finanzierung über die EU geben werde. Auch für Ausfälle, die den Landwirten im Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung entstehen, ist Geld vorhanden, wenn die Schäden beziffert werden können. Und sollte es in Schweine haltenden Betrieben zu Keulungen kommen, sei die Tierseuchenkasse zuständig.

Jede Menge wildZäune

Mittlerweile hat das Friedrich-Loeffler-Institut 55 Fälle der ASP bei Wildschweinen in Brandenburg bestätigt, 52 davon in der Kernzone bei Neuzelle (Landkreis Oder-Spree). Um dieses Gebiet soll nun eine „weiße Zone“ eingerichtet werden: ein rund fünf Kilometer breiter Halbkreis um das Kerngebiet „Sembten/Neuzelle“ mit rund 285 km2 Fläche. Den äußeren Halbkreis begrenzt ein Wildzaun, der Wildschweine den Fluchtweg nach Westen abschneiden soll. Der Bau hat begonnen. Das Land koordiniert und trägt die Kosten, externe Firmen führen den Bau aus. Das gerade Ende des Halbkreises ist die Oder-Neiße-Linie. Hier wird der mobile Elektrozaun durch einen Wildzaun ersetzt. Gleiches geschieht mit dem Elektrozaun um die Kernzone, die in den vergangenen vier Wochen zum Kerngebiet erweitert wurde. Sobald die Zäune stehen, soll in der „weißen Zone“ der Schwarzwildbestand soweit wie möglich reduziert werden. „Den festen Zaun entlang der gesamten Oder-Neiße-Grenze brauchen wir zur Gefahrenabwehr jetzt, damit keine weiteren infizierten Tiere mehr über die Grenze wechseln können“, so Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher.

Das Land Brandenburg stellt in diesem Jahr rund sechs Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für den Bau von festen Wildschutzzäunen zur Verfügung: außerplanmäßige Ausgaben wegen unvorhergesehener Ereignisse. Das Land übernimmt damit die Baukosten für feste Zäune zur ASP-Bekämpfung zu 100 Prozent und entlastet so die Landkreise. Mit dem Bau des Grenzzaunes wurde im Landkreis Spree-Neiße am 24. September begonnen. Der Landesforstbetrieb hat beginnend an der Landesgrenze zu Sachsen in der Gemeinde Neiße-Malxetal die ersten vier Kilometer entlang der Neiße gebaut. Der Landesforstbetrieb wird ein insgesamt rund elf Kilometer langes Stück bis zur Bundesautobahn 15 bauen. Entlang der restlichen Kreisgrenze wird der feste Zaun im Auftrag des Landkreises Spree-Neiße gebaut: rund 50 Kilometer in südlicher Richtung bis zur Bundesautobahn 15.

Im Landkreis Oder-Spree laufen ebenfalls die Vorbereitungen für den Bau eines festen Zauns entlang der Neiße-Oder-Grenze. Die Trasse für den Zaun entlang Oder und Neiße zwischen Brieskow-Finkenheerd und Coschen steht und vorbereitende Arbeiten wie das streckenweise erforderliche Freischneiden des Zaunverlaufs sind abgeschlossen. Mit dem Setzen der Zaunpfähle beginnen in der nächsten Woche zwei private Bauunternehmen.

ASP-Bekämpfung: Solidarität ist gefragt

„Das Vorgehen haben wir auch mit den Experten der EUVET-Mission von der Europäischen Kommission abgestimmt“, so Nonnemacher. „Bei der Umsetzung arbeiten die Krisenzentren der betroffenen Landkreise und das Landeskrisenzentrum in Potsdam Hand in Hand zusammen. Alle Schritte sind genauesten abgestimmt. Bei der Umsetzung werden die Kreise von der Technischen Einsatzleitung aus Eisenhüttenstadt tatkräftig unterstützt.“ Ministerpräsident Dietmar Woidke appellierte an die Solidarität der Landwirte, betroffene Betriebe bei der Futterbeschaffung zu unterstützen. „Ähnliche Situationen hatten wir schon – zum Beispiel bei Hochwasserkatastrophen – und haben sie gemeistert“, so Woidke.

Zu denen, die auf die beschworene Solidarität angewiesen sein könnten, gehört das Landgut Coschen GmbH. „Wir haben noch 100 Hektar Mais im Kerngebiet stehen, insgesamt können wir auf 600 Hektar im Kerngebiet derzeit nicht arbeiten“, so Geschäftsführerin Grit Fechner. „Für die Flächen im gefährdeten Gebiet, insgesamt 400 Hektar, haben wir eine Ausnahmegenehmigung bekommen, nachdem die Fallwildsuche abgeschlossen war. Hier konnten wir die Herbstbestellung abschließen.“ Dass es an der Neißebrücke in Coschen keinerlei Seuchenschutzmaßnahmen gibt, ist der Landwirtin allerdings unverständlich.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes war von 53 ASP-Gesamtfällen, und 51 Fällen in der Kernzone im Landkreis Oder-Spree die Rede. Wir haben die Zahlen an der betreffenden Stelle korrigiert.

Start der Apfelernte in BrandenburgAuf der Eröffnung der Brandenburger Apfelernte am Mittwoch letzter Woche wurden Vertreter des Gartenbauverbandes deutlich: Sollen Obstbauern den Anforderungen des Klimawandels gerecht werden können, müssen sie mehr Geld für ihre Produkte bekommen.

Die Eröffnung der Apfelernte ist ein Standardtermin im Jahreskreis des Agrarministers. Am Mittwochvormittag in Wesendahl gab es aber nicht nur Fotos mit rotbäckigen Äpfeln aus Brandenburg. Die Brandenburger Obstbauern stehen vor großen Herausforderungen, die größte ist die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels (LEH).

Gartenbauverband: Die Großen an der Leine halten

„Solange der LEH Preise bietet, die unter den Gestehungskosten der Obstbauern liegen, funktioniert das nicht“, konstatierte Agrarminister Vogel. Dr. Klaus Henschel, Präsident des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg brachte den Mindestlohn in die Argumentation ein. Wenn der parallel zu den Preisen steige, gebe es kein Problem. Jedoch bestimme der LEH die Preise, und er sehe keinen, „der die Großen an der Leine hält“, so Henschel. Die CO2-Bepreisung bringe zudem dem deutschen Gartenbau erhebliche Nachteile. In den Niederlanden und Polen gebe es so etwas nicht, so Henschel. Der LEH beziehe seine Äpfel auch aus diesen Ländern.

„Finger weg von den Produktionsflächen!“

Trotz der großen Beliebtheit des Apfels hat der Brandenburger Apfelanbau immer wieder mit witterungsbedingten Ernteausfällen zu kämpfen. Neben Frosteinbrüchen, dem Auftreten von Hagelstürmen und extremen Trockenperioden kommen stets neue Schädlinge und Baumkrankheiten, wie etwa die Suzuki-Fruchtfliege oder der Feuerbrand, hinzu. „Wenn wir vernünftig produzieren wollen, müssen wir investieren“, argumentierte Thomas Bröcker, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Obstbau. „Zehn Hektar Apfel kosten 1,5 Millionen, das heißt ein 20-Hektar-Betrieb muss allein für die Reproduktion jedes Jahr 100.000 Euro neben den normalen Preisen erwirtschaften“, rechnet Bröcker vor. Das gelinge nur durch intensive Produktion, Extensivierung in der Produktionsfläche sei der falsche Weg, so Bröcker: „Finger weg von den Produktionsflächen!“

In den Reden zur Saisoneröffnung wurden zudem Wasserverfügbarkeit, regionale Züchtungsforschung und Nachwuchsgewinnung im Obstbau thematisiert. Vor allem jedoch verbinden die Brandenburger Gärtner mit dem Saisonstart den Aufruf an die Verbraucherinnen und Verbraucher, Äpfel aus der Region zu kaufen. „Unsere Obstgärtner verfügen über bestes Know-how, qualitativ hochwertige Äpfel zu produzieren. Äpfel aus der Region haben einen kurzen Weg zum Kunden, sind frisch, ausgereift und schmecken schon allein dadurch viel besser“, so Klaus Henschel.

Apfelernte wohl Besser als im Vorjahr

Mit einer Anbaufläche von 917 ha stellen Äpfel die dominierende Obstsorte im Land Brandenburg dar. Ihre Produktion bestimmt damit wesentlich das Ergebnis der Gesamtobsternte. Nach der schlechten Apfelernte des Vorjahres rechnen die Obstgärtner für 2020 mit einer besseren Ernte und gehen von einem Apfelertrag von 232 Dezitonnen pro Hektar aus. Das wären etwa 67 Dezitonnen pro Hektar mehr als im Vorjahr. Insgesamt wird die Erntemenge in diesem Jahr auf rund 21.300 Tonnen Äpfel geschätzt.

Gastgeber der Saisoneröffnung ist die BB Brandenburger Obst GmbH. Diese ist Teil des Firmenverbundes der BB Obst Gruppe (BB Brandenburger Obst GmbH – Anbau, BB Fruchthandel GmbH – Vermarktung, FRUVEG GmbH- Abpackung). Der Firmenverbund steht für einen Obstanbau mit langer Tradition im größten Obstanbaugebiet Brandenburgs. Der Firmensitz befindet sich in Wesendahl, dem einzigen 2019 offiziell ernannten Apfeldorf Deutschlands.

Äpfel aus dem einzigen Apfeldorf Deutschlands

1992 gegründet, baut das Unternehmen in Wesendahl mittlerweile auf rund 250 ha Obst an. Dieses ist nach den Qualitätsstandards IFS, QS und QSGap zertifiziert ist. Mit knapp 219 ha Anbaufläche ist der Apfel die wichtigste Frucht. Dazu kommen Nebenkulturen: Süßkirschen (16,5 ha), Erdbeeren (3,5 ha) und Pflaumen (zwei Hektar).

Mit viel Liebe und fachlicher Kompetenz wird der Apfelkreislauf von 25 Festangestellten und rund 250 Saisonkräften betreut. Das fängt beim Schutz der jungen Knospen durch Frostschutzberegnung an und führt über das Einsetzten von Bienenvölkern bis zur Ernte. Eine schnelle Einlagerung und Lagerung in modernsten Kühlhäusern sorgt für den Erhalt von Frische und Geschmack der Äpfel. Deshalb steht die BB Obst für einen kontrollierten intergierten Obstanbau, Anbau in der Natur, Regionalität und Nachhaltigkeit.

LBV: Fotowettbewerb bis 2021 verlängert„Wasser ist Leben“ lautet das Thema des aktuellen Fotowettbewerbes des Landesbauernverbandes Brandenburg. Den Wettbewerb gibt es bereits seit 15 Jahren. Doch in diesem Jahr gibt es eine Neuerung.

Wachsen und Vergehen, Flut und Dürre, gleißende Sonne und flirrender Regen: Das Motto des diesjährigen Fotowettbewerbs „Wasser ist Leben“ lässt viel Raum für Bildideen. Viele Fotos sind bereits eingegangen. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass die Jury die Gewinner ermittelt. Beim Landeserntefest würden dann die drei Erstplatzierten ihre Preise entgegen nehmen.

In diesem Jahr ist alles anders

Dank Corona ist in diesem Jahr alles anders. Das Brandenburger Dorf- & Erntefest 2020 findet erst 2021 statt. Die Wanderausstellung mit den besten Fotos des vorangegangenen Wettbewerbs „Wir machen es bunt!“ hat am 12. August ihre Reise durch Museen, Amtsflure, Kulturscheunen, Kulturhäuser und Ministerien im Land Brandenburg gerade erst begonnen. Erste Station dieser Tournee ist die Kulturscheune in Wusterwitz in Potsdam-Mittelmark. Dort wird sie bis Ende Oktober zu sehen sein. Zu sehen sind auch die drei Siegerfotos von Martina Böttcher aus Wusterwitz (Potsdam Mittelmark), Silke Trunk (Havelland) und Erwin Sittig (Ahrensdorf bei Ludwigsfelde).

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

LBV Fotowettbewerb: Einsendeschluss um ein Jahr verlängert

Damit die aktuelle Wanderausstellung Zeit bekommt, entschieden die Organisatoren, den aktuellen Fotowettbewerb um ein Jahr zu verlängern. Der Einsendeschluss verschiebt sich somit auf den 10. August 2021. Beteiligen können sich Hobbyfotografen, nicht nur aus Brandenburg. Auch die Motive müssen nicht in Brandenburg aufgenommen sein. Damit haben auch Urlaubsfotos eine Chance. Mit einer Veröffentlichung sollte der Einsender einverstanden sein.

Ihre Fotos zum Thema „Wasser ist Leben“ schicken Sie an brantsch@lbv-brandenburg.de. Abzüge (mindestens Din A5, 20 x 15 cm) gehen an den LBV: Landesbauernverband Brandenburg e. V., Dorfstraße 1, 14513 Teltow/Ruhlsdorf, Kennwort Fotowettbewerb. Digitale Aufnahmen schicken Sie bitte in hoher Auflösung (Dateigröße 1,5-2 MB). Dann können sie gegebenenfalls für die Ausstellung in 30 x 45 cm Größe abgezogen werden können. mil

Mehr Unterstützung für Weidetierhalter auf LandesebeneNach dem Scheitern der Weidetierprämie im Bund will Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel eine bessere Unterstützung für Weidetierhalter auf Landesebene prüfen. Neben den Investitionskosten soll auch der Unterhalt für Maßnahmen zum Wolfsschutz gefördert werden.

Seit geraumer Zeit diskutieren Bund und Länder darüber, wie die wirtschaftliche Lage von Weidetierhaltern verbessert werden kann. Es geht um eine angemessene Honorierung der von ihnen erbrachten Biodiversitätsleistungen. Die Bundesregierung hat die Einführung einer gekoppelten Weidetierprämie für Schafe und Ziegen zurückgewiesen.

Grünland muss angemessen genutzt werden

„Die Bundesregierung hat die Weidetierprämie abgelehnt, aber keinen Vorschlag unterbreitet, wie anderweitig eine Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung erfolgen kann. Der Verweis auf eine in der nächsten Agrarreform zu verhandelnde Prämie ist keine Option, sondern das Eingeständnis, in dieser Legislaturperiode nicht mehr tätig zu werden“, kritisiert Agrarminister Axel Vogel. „Das können wir angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Schäfereien nicht hinnehmen. Ein weiterer Rückgang der Schafhaltung würde in vielen Regionen dazu führen, dass die Bewirtschaftung aufgegeben oder naturschutzfachlich hochwertiges Grünland ‚unternutzt‘, also nicht angemessen genutzt würde“, so Vogel.

Unterstützung für Weidetierhalter: Honorierung von naturschutzleistungen wird geprüft

Das Ministerium prüft nach Rücksprache mit dem Vorstand des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg e. V. intensiv weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die Schaf- und Ziegenhaltung. Schnellstmöglich sollen laufende Unterhaltungskosten für den Wolfsschutz gefördert werden. Hier wartet das Land auf die Notifizierung des entsprechenden GAK-Fördergrundsatzes (Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz – GAK) durch die Europäische Union. Geprüft wird außerdem, bei welchen Tatbeständen die Honorierung von naturschutzfachlichen Pflegeleistungen an die entstehenden Aufwendungen angepasst werden muss.

Expedition ins „Blütenreich Märkische Schweiz“Im brandenburgischen Dahmsdorf haben sich Landwirte im Projekt „Blütenreich Märkische Schweiz“ für mehr Biodiversität in der Feldflur eingesetzt. Diesen Samstag können sich Interessierte die Ergebnisse ansehen.

Was geschehen kann, wenn Landwirtschaft (Kreisbauernverband) und Naturschutz (Naturparkverwaltung und Landschaftspflegeverband) zusammenarbeiten, ist am Sonnabend in Dahmsdorf zu erleben. Zum Abschluss des Projekts „Blütenreich Märkische Schweiz“ werden am 29. August beteiligte Betriebe und Ergebnisse präsentiert. Anwohner und alle Interessierten an den Themen Landwirtschaft und Naturschutz sind herzlich eingeladen, sich die Ergebnisse anzusehen und über die Vereinbarung von Schutz und Nutzung zu diskutieren.

Einsatz von Ackerpferden

Los geht es um 11 Uhr mit der Projektvorstellung und Führung auf dem Waldpferdehof, Am Weiher 6 in Dahmsdorf. Für einen besonders schonenden Umgang mit dem Boden durch den Einsatz von Ackerpferden ist dieser Biobetrieb bereits überregional bekannt. Die kleinteilige Feldflur mit Hecken und Söllen und die biologische Bewirtschaftung erhalten den Reichtum an Flora und Fauna. Die hochwertigen Produkte können gekostet und im Hofladen der Wochenendeinkauf erledigt werden.

Weitere Expeditionen mit Holger Pfeffer vom Deutschen Landschaftspflegeverband führen um 13 und 14.30 Uhr zu nahe gelegenen Blühstreifen, Schutzacker, Kornblumenfeld und Hecken, die in den letzten Jahren angelegt wurden. Der andernorts übliche Abwärtstrend bei Feldvögeln und Ackerkräutern soll mit diesen Maßnahmen aufgehalten werden. An verschiedenen Stellen im Naturpark sind dazu Erfassungen von Pflanzen und Vögeln an den Blühstreifen erfolgt. Die Ergebnisse werden vorgestellt.

Bauernverband mit im Boot

Bis 16 Uhr wird so ein abwechslungsreiches Programm geboten, das durch den Landschaftspflegeverband Mittlere Oder, den Bauernverband Märkisch-Oderland, die Naturparkverwaltung und den DVL organisiert wird. Die notwendigen Hygienemaßnahmen müssen wir natürlich alle einhalten. Trotzdem soll über das Erreichte diskutiert werden.

Wer mit der Bahn bis Müncheberg anreist oder den PKW auf dem Parkplatz am Bahnhof stehen lassen möchte, wird um 10.30 Uhr auf einem kurzen Spaziergang nach Dahmsdorf geleitet.

Für Rückfragen wenden Sie sich an Sandro Knick, Telefon (03 34 33) 158 53, nähere Informationen finden Sie hier. mil

Erste Ökokontrolle für die Trebnitzer AgrarproduktionBei unserem Brandenburger Praxispartner, der Trebnitzer Agrarproduktion, wurde am 12. August die Phacelia für die Saatgutgewinnung gedroschen. Außerdem stand die erste Ökokontrolle seit Beginn der Umstellung an.

Am vergangenen Mittwoch ist bei unserem Praxispartner in Trebnitz noch der Drescher im Einsatz. Das Getreide (Gerste, Roggen, Triticale) ist mit durchschnittlich drei Tonnen je Hektar vom Acker. Etwas Hafer und die Phacelia stehen aber noch, und die Phacelia soll heute geerntet werden. Zwar tragen einige Pflanzen noch letzte Blüten, aber der Schlagregen am Montag – immerhin 18 l – sorgte dafür, dass jetzt einige Fruchtkapseln leer sind.

Da es hier um die Gewinnung des Saatgutes geht, muss gehandelt werden. Gegen Elf ist es trocken genug. Jungmeister Maik Wilke hat den Mähdrscher zum Feldrand gefahren und mit Henry Elsner das neun Meter breite Schneidwerk montiert. Frank Schumacher kommt dazu und erwartet mit gewisser Spannung den Probedrusch, den er beim ersten Mal Phacelia in seiner Amtszeit selbst prüfen möchte.

Erste Ökokontrolle in der geschichte der Trebnitzer Agrarproduktion

Prüfen ist dieser Tage in Trebnitz Mode. Vor ein paar Tagen wurde der gesamte Betrieb geprüft: die erste Ökokontrolle. Die Prüferin hatte den ganzen Tag zu tun, auch wenn Frank Schumacher gut vorbereitet war. Bei den Ökokontrollen werden nicht nur Hof, Lager und Äcker unter die Lupe genommen und wie bei einer Pflanzenschutzkontrolle die Schlagdateien kontrolliert. Zusätzlich schaute sich der Prüferin die gesamte Buchhaltung an.

„Jede Rechnung, die eingeht, wird mit dem Warenfluss abgeglichen und geprüft, wie viel Menge durch den Betrieb gegangen ist. Lieferscheine, Rechnungen, Erträge müssen in einem plausiblen Zusammenhang stehen“, berichtet der Trebnitzer Betriebsleiter. Der bürokratische Aufwand habe mit der Umstellung auf Bio deutlich zugenommen. „Für jeden Wareneingang muss die Herkunft nachgewiesen werden, eine Ökonummer muss vorhanden sein, Reinigungsprotokolle für die Lkw – die Ware wird lückenlos verfolgbar gemacht“, so Schumacher. Noch wird der Aufwand nicht entlohnt. Es ist Umstellungsware, und davon ist gerade sehr viel auf dem Markt, die Verschiebung der EU-Ökoverordnung sorgt zusätzlich für Unsicherheit.

Nach dem Regen: Aussaat von Phacelia

Die Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft mbH bewirtschaftet 780 ha Ackerland. Seit Juli 2019 stellt Landwirtschaftsmeister Frank Schumacher den Betrieb auf Bio um. Ein Prozess, den wir seit April 2020 begleiten. mehr

Dreschen mit Fingerspitzengefühl

Bei der Phacelia bringt der Probedrusch Sicherheit. Stellenweise ist grüne Melde durchgewachsen. Die wird zwar bei der Saatgutreinigung herausgefiltert, ihre Feuchtigkeit kann jedoch das Erntegut verklumpen. Zur Feinjustierung steigt der Altmeister selbst mit auf den Drescher, der in Staub gehüllt am Horizont verschwindet. Am Ende des Tages sind die elf Hektar im Kasten. Premiere gelungen.

Agrardialoge: Mit Tackmann auf TourJeden Sommer fährt die Bundestagsabgeordnete Dr. Kirsten Tackmann für ihre Agrardialoge übers Land. Am Mitte August standen Besuche beim ZALF in Müncheberg und in einem Kuhstall in Heinersdorf auf dem Programm.

Dieser Donnerstag wird ein langer für Kirsten Tackmann und ihre Begleitung. Auch in diesem Sommer ist die Brandenburgerin, die seit 2005 für Die Linke im Bundestag arbeitet, auf Agrardialog-Tour. Es geht um Information und Austausch mit Menschen, die in oder im Umfeld der Landwirtschaft tätig sind. Tackmann nimmt sich Zeit dafür. Heute zweieinhalb Stunden für das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), zwei Stunden für das Tierzuchtgut Heinersdorf. Begleitet wird sie von Parteikollegen von Landes- und Regionalebene, vorweg Thomas Domres, Agrarsprecher der Linken im Landtag.

Im Zalf geht es um aktuelle Agrarforschungsprojekte und deren Einfluss auf die politischen Akteure und auf Landwirte. 1928 als Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung gegründet, stand hier besonders ab 1977 die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit im Vordergrund, und seit 1992 mehr und mehr die nachhaltige Nutzung von Agrarlandschaften, ordnet Prof. Dr. Katharina Helming die Einrichtung im Osten Brandenburgs mit derzeit 375 Mitarbeitern geschichtlich ein.

Dass das ZALF trotz seiner Kernkompetenz nicht in die „Zukunftskommission Landwirtschaft“ des Bundeskabinetts eingebunden ist, findet nicht nur Tackmann fragwürdig. Bei der „Ackerbaustrategie 2035“ der Bundesregierung fehle den ZALF-Wissenschaftlern die Systematik, fasst Helming auf Nachfrage Tackmanns zusammen. Man habe das im Kommentar des Zalf ausführlich erläutert.

Maßnahmensteckbriefe zum Schutz von Insekten

Mit vier Vorträgen geht es ins Detail. Dr. Peter Weißhuhn referiert zur „Herausforderung Insektensterben“. Im Auftrag der Landesregierung haben er und seine Wissenschaftskollegen innerhalb eines Jahres 52 Maßnahmensteckbriefe erarbeitet, von denen 30 die Arbeit der Landwirte betreffen. 23 Maßnahmen wurden als prioritär herausgefiltert, das Ganze dem Ministerium übergeben.

Auch um die Frage, wie Ökosystemleistungen honoriert werden können, kreisen ZALF-Projekte. So stellte Dr. Karin Stein-Bachinger ein Modell vor, das mit 15 Mutterkuhhaltern und dem WWF entwickelt wurde: ein Punktesystem, das je 100 Hektar Betriebsfläche die Ökoleistungen bewertet. Edeka als Hauptsponsor nutzt die Ergebnisse für die Vermarktung. Mittlerweile beteiligen sich 145 Betriebe in zwölf Bundesländern, so in Brandenburg u. a. die Agrargenossenschaften Radensdorf, Münchehofe, Löpten-Briesen. Was denn die Landwirte davon hätten, fragte Landwirtin Julia Bar-Tal nach. Die Antwort „Fünf Cent pro Kilo“ – brachte das Dilemma auf den Punkt. Besser also, man schaut in die Zukunft?

Hahnel regt Stammtisch für Wissenschaftler und Landwirte an

Carmen Schwartz und Marco Donat stellten ihre Anteile am Projekt „Agrarsystem der Zukunft: Dakis – digitales Wissens- und Informationssystem für die Landwirtschaft“ vor. Seit gut einem Jahr arbeiten Wissenschaftler in zehn Forschungseinrichtungen an einer Vision der digitalen Landwirtschaft von morgen. „Ein digitales Entscheidungssystem für die Praxis soll Anbausysteme mithilfe von Robotik, Sensorik und Computermodellen ökonomisch effizienter und gleichzeitig ökologisch nachhaltiger machen“, heißt es zum Ziel des Projekts. Ein Beispiel: Auf einem 50-Hektar-Schlag werden je nach Bodenbeschaffenheit computermodelliert die optimalen Kulturen ausgewählt und von Landtechnikrobotern kleinteilig angebaut. In einer Gesellschaft, in der meist der Markt das Schlusswort spricht, scheint so eine Vision allerdings wenig praktikabel. Schäfer Frank Hahnel ergreift die Flucht nach vorn und regt einen Stammtisch „Wissenschaft trifft Landwirtschaft“ an.

Prof. Dr. Harald Kächele vom ZALF zeichnet am Ende einer lebhaften Diskussion ein herbes Zustandsbild: Wissenschaft, Politik und Praxis seien in unterschiedlichen Kosmen unterwegs. Geforscht werde genug, es gebe kein Wissens- sondern ein Umsetzungsdefizit: ein strukturelles Problem, das auf Metaebene mit der Politik diskutiert werden müsse.

Für Tackmann ist das Agrarmodell gescheitert

Für Tackmann eine Steilvorlage: Natürlich könne man mit der Linken über Systemwechsel reden. Das größte Hemmnis sei, dass das Agrarmodell sozial, ökologisch und ökonomisch gescheitert ist. Man müsse auf den Trümmern etwas Neues aufbauen und nicht das Gescheiterte hier und da besser machen wollen. Aldi, Lidl und Tönnies seien der Regierung aber offenbar näher als die Parlamente, so Tackmann, die bereits angekündigt hat, im nächsten Jahr nicht mehr zur Bundestagswahl anzutreten.

Von der Metaebene zurück auf den Boden der landwirtschaftlichen Produktion. Zehn Kilometer südöstlich vom ZALF stehen in den Ställen des Tierzuchtgutes Heinersdorf 1.250 Kühe. Die Ställe gehören Erik Zijlstra und seiner Frau. 1999 kauften sie ein Drittel des Tierzuchtgutes Heinersdorf, 2005 die restlichen zwei Drittel, 2007 einen Ackerbaubetrieb in Müncheberg, 2010 den Nachbarbetrieb in Steinhöfel, wo weitere 1.600 Kühe stehen. Auf der Hälfte der 4.000 ha des Gutes wächst Futter, auf der anderen Hälfte gedeihen Marktfrüchte. Zu jeder Stallanlage gehört eine Biogasanlage, in der Gülle zu Strom wird.

Reihenweise Urkunden für die Lebensleistung der Kühe

An den Wänden im Beratungsraum reihen sich die Urkunden: Viele seiner Kühe haben eine Lebensleistung von über 100.000 Litern erreicht. Für einen Liter bekommt Erik Zijlstra derzeit 30 Cent, die Milch wird bis nach Radeberg gefahren. „Unser Hauptgeschäft ist Kühe melken“, sagt Erik Zijlstra, der seine Wurzeln in den Niederlanden hat, gern lacht und sein Vertrauen in den Markt freundlich den Ansichten der Linken-Politikerin gegenüberstellt. Sein Credo „Es muss alles ein bisschen zusammenpassen!“ scheint banal, ist aber auch das Einfache, das schwer zu machen ist: Baugenehmigungen für Güllelager im Außenbereich und der anstehende Stallumbau sind da nur zwei Beispiele.

Brandenburg: Ernte mit BischofMähdrescher fahren und mit Landwirten ins Gespräch kommen: Dr. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz war während der Ernte zu Gast bei Landesbauernpräsident Henrik Wendorff in Worin.

Es ist einer von diesen ganz heißen Tagen. Dazu Freitag, wenn „nach Eins jeder seins“ macht und die meisten Landwirte das Getreide schon im Trocknen haben – außer Henrik Wendorff. Der Landesbauernpräsident hat in Worin (Märkisch-Oderland) extra einen Schlag Hafer stehen lassen. Der soll an diesem 7. August mit landeskirchlichem Beistand geerntet werden: Dr. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), hat die Einladung des Landesbauernverbandes (LBV) angenommen. Und natürlich geht es nicht nur um ein paar Runden auf dem Mähdrescher, sondern ums Begegnen, Verstehen und Sensibilisieren.

Und so stehen Freitagnachmittag neben Bischof Stäblein und Gastgeber Wendorff vier weitere Landwirte und Kirchen- und Medienvertreter zur Vorstellungsrunde auf dem Betriebshof der Agrarwirtschaftsgesellschaft Worin mbH (AGW). „Bei uns ist zuerst das Getreide reif, bei uns ist zuerst die Bodenbearbeitung fertig und bei uns ist zuerst das Wasser alle“, bringt Wendorff den landwirtschaftlichen Rahmen seines Betriebes und der Region auf den Punkt: 1991 gegründet, 2001 auf Ökolandbau umgestellt, 960 ha plus Mutterkuhhaltung.

Auch die anderen Landwirte stellen sich vor: Egbert Müller aus Hasenholz bei Buckow, Familienbetrieb mit 320 ha und Wildgehege, Reinhard Schulz aus Obersdorf, wo gerade die innerfamiliäre Hofnachfolge ansteht, Johannes Erz aus Rathsdorf, der mit seiner Frau auf Gemüse, Linsen und Direktvermarktung setzt, und Jörg Henschke von der Landwirtschaftsgesellschaft Diedersdorf mbH als Vertreter eines großen, konventionell arbeitenden Betriebes.

Ernte in Brandenburg: Bischof als „Hingucker“

Seit November 2019 ist Christian Stäblein Bischof (im Interview in der Bauernzeitung 40/2019, S. 52). Bischof heiße in einer modernen Übersetzung Hingucker, und er wolle in seinem ersten Jahr auf verschiedene Stellen der Lebenswirklichkeit schauen. Er spricht vom Bewahren der Schöpfung und der Abhängigkeit von ihr, von der Pandemie, und wie sie Versorgungsfragen und Landwirtschaft wieder ins Bewusstsein rückt. Dann guckt er hin und hört, was es zur modernen Landwirtschaft und dem, womit sie sich zur Zeit so herumschlägt, zu sagen gibt.

Henrik Wendorff hat eine kleine Landpartie vorbereitet. Die Gruppe nimmt auf Bänken auf einem traktorgezogenen Hänger Platz, los gehts. Erster Stopp noch auf dem Betriebsgelände: Im Lager ein Teil der Ernte 2020, 600 t Bio-Brotroggen, der dort erstmal eine Weile liegen wird: „Vor Weihnachten brauche ich nicht anrufen“, sagt Wendorff, erzählt von der Ernte, von nachbarschaftlicher Hilfe, von Besonderheiten des Dinkelanbaus.

Brandenburg aktuell

Regional und praxisnah: Die Bauernzeitung versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen Nachrichten rund um die Landwirtschaft und das Landleben in Brandenburg. mehr

Vorbei geht es an der hofeigenen Getreidereinigung runter zum Fließ. Auf dem Hügel eine Mutterkuhherde. Der Angus-Bulle verfolgt wachsam und durchaus sprungbereit die fahrende Gesellschaft. Der Bischof erfährt von einer Kehrseite der sozialen Medien: Dass Tiere erschrecken, deren Reaktion filmen und den Film ins Netz stellen bei hirnverbrannten Zeitgenossen gerade „in“ ist, und dass sich Landwirt auch darum kümmern muss.

Hundert Meter weiter kümmert sich der Biber um Landschaftsumgestaltung. Abgestorbene Bäume, wegrutschende Dämme: Der Biber müsse dem Menschen auch noch ein paar Lebensräume zugestehen, kommentiert Wendorff lakonisch die Entwicklung.

Dann geht es – nebenbei eine kurze Lektion zu Untersaaten – zum reservierten Hafer. Eine Runde Beifahrer, dann darf der Bischof selbst ans Steuer. Eine Herausforderung, die ihm Spaß macht. Die Bilder sprechen für sich. Im Fahrerhaus und am Feldrand weitere Gespräche. Mit dabei Johannes Funke, für die SPD im Landtag und dort Sprecher der Fraktion für Agrarpolitik, ländliche Räume sowie Religion und Kirchen. Er hatte die Begegnung in Worin maßgeblich mit angeschoben und eröffnete auch die Gesprächsrunde im Anschluss an das bischöfliche Ernteabenteuer.

Neue „Handreichung zur Verpachtung“ ist raus

Die Gemeinden der EKBO sind, alle Flächen zusammengenommen, der größte private Landverpächter in Brandenburg. Für die Pachtverträge sind die Gemeindeältesten zuständig. Die druckfrische „Handreichung zur Verpachtung …“ – hier zum Download – wäre Grund und Grundlage, auch anderenorts mit den Kirchgemeinden ins Gespräch zu kommen. Es muss ja nicht immer gleich der Bischof mit an Bord sein.

Erntehelferin mit KommunikationshintergrundAgrarScout-Netzwerkerin Henriette Keuffel arbeitet eigentlich in Berlin. In ihrem Urlaub ist sie derzeit in der Ernte als Abfahrerin für einen Betrieb in der Prignitz unterwegs.

Umhüllt von Staub erkennt man sie in der flimmernden Hitze nur schemenhaft: Mähdrescher. Die Getreideernte läuft. Die Ertragsprognosen fallen unterschiedlich aus. Manche Regionen haben Dürre erlitten, andere zur falschen Zeit zu viel Wasser von oben bekommen. „Hier in der Prignitz auf unseren eher sandigen Böden sind wir mit den bisherigen Ernteerträgen dieses Jahr sehr zufrieden. Für uns kam der Regen noch im richtigen Moment. In den letzten zwei Jahren haben wir wegen der großen Trockenheit deutlich früher mit der Ernte begonnen und im Vergleich auch deutlich weniger geerntet“, sagt Landwirt Norbert Voß.

Henriette Keuffel: Minijob als Erntehelferin

Er betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schmolde bei Meyenburg mit Ackerbau und Rinderhaltung. Auch dieses Jahr hat er sich für die Ernte Unterstützung geholt: zum Beispiel Henriette Keuffel. Die 29-Jährige netzwerkt im Haupterwerb für das Forum Moderne Landwirtschaft in Berlin. In der Prignitz ist die Agrarökonomin als Minijobberin unterwegs, verbringt ihren Urlaub auf dem Schlepper – und lädt nebenbei über die Regionalpresse zum „Plausch am Feldrand“ ein. Thema: moderne Landwirtschaft.

Nach der Gerste wird nun Raps gedroschen. Die Qualität sei gut, wenn man das trockene Frühjahr berücksichtige, schätzt Landwirt Norbert Voß ein. Der Produktion von qualitativ hochwertigem Rapsöl und Bioethanol werde wohl nichts im Wege stehen. Außerdem bei der Ernte im Boot: Sebastian Voß. Wie für alle Landwirte ist für ihn die Getreideernte der Höhepunkt im Jahr. „Endlich zu ernten, was wir vor fast einem Jahr gesät und vom winzigen Keimling bis zur lebensmittelbringenden Pflanze gepflegt haben, macht mich schon ein wenig stolz“, sagt er.

Hinzu kommt die Spannung: Hält das Wetter oder hält es nicht? „Als Landwirte sind wir es gewohnt, mit den Launen des Wetters zu arbeiten. Wenn es passt, müssen wir zusehen, dass die Ernte eingefahren wird“, sagt Sebastian Voß und blickt auf die Wetter-App seines Smartphones – das Regenradar stets im Blick.

Das Gespräch suchen

Henriette Keuffel verweist angesichts der Ernte auf die Rechnung, der zufolge 1950 ein Bauernhof zehn Menschen mit seiner Arbeit ernähren konnte. Heute seien es dank der technischen Innovationen sogar rund 145. „Gleichzeitig gibt es aktuell nur noch knapp 275.000 Bauernhöfe in Deutschland. Da liegt es also nahe, dass heutzutage auf einem Hof deutlich mehr produziert werden muss und deutlich weniger Menschen ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen.“ Darunter leide die Kommunikation zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, bedauert Keuffel. „Früher gab es in jedem Ort mehrere Bauernhöfe, jeder konnte der Landwirtsfamilie seines Vertrauens noch persönlich Fragen über die Landwirtschaft direkt stellen. Das ist heute nicht mehr der Fall“, sagt sie.

Junge Lohnunternehmerin im Ernteeinsatz

Während der Ernte ist sie im Dauereinsatz: Die junge Lohnunternehmerin Kerstin Ackermann hat ihren Job von der Pike auf gelernt und arbeitet im familiären Team. Auf dem Mähdrescher macht ihr so leicht niemand etwas vor. mehr

„Deshalb freue ich mich ganz besonders über jeden, der sich für unsere Arbeit – letztendlich für die Lebensmittelproduktion – interessiert und darüber etwas von mir wissen möchte. Auch gerne zu kritischen Themen.“ Daher fordert Henriette Keuffel, die sich auch im Urlaub als AgrarScout engagiert, per Presseinformation zur Kontaktaufnahme auf. „Am liebsten persönlich!“, ermuntert die Agrarökonomin.

Runter vom Traktor

„Mitfahren im Trecker ist aufgrund der Corona-Abstandsregelung von 1,5 Meter aktuell nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich, aber für einen netten Austausch am Feldrand steige ich auch gerne vom Trecker und nehme mir die Zeit für einen Plausch.“ Moderne Landwirtschaft sei sehr komplex, sie freue sich über jeden, der neugierig auf sie zukomme und wissen wolle, wie wir Lebensmittel produzieren, so Keuffel.

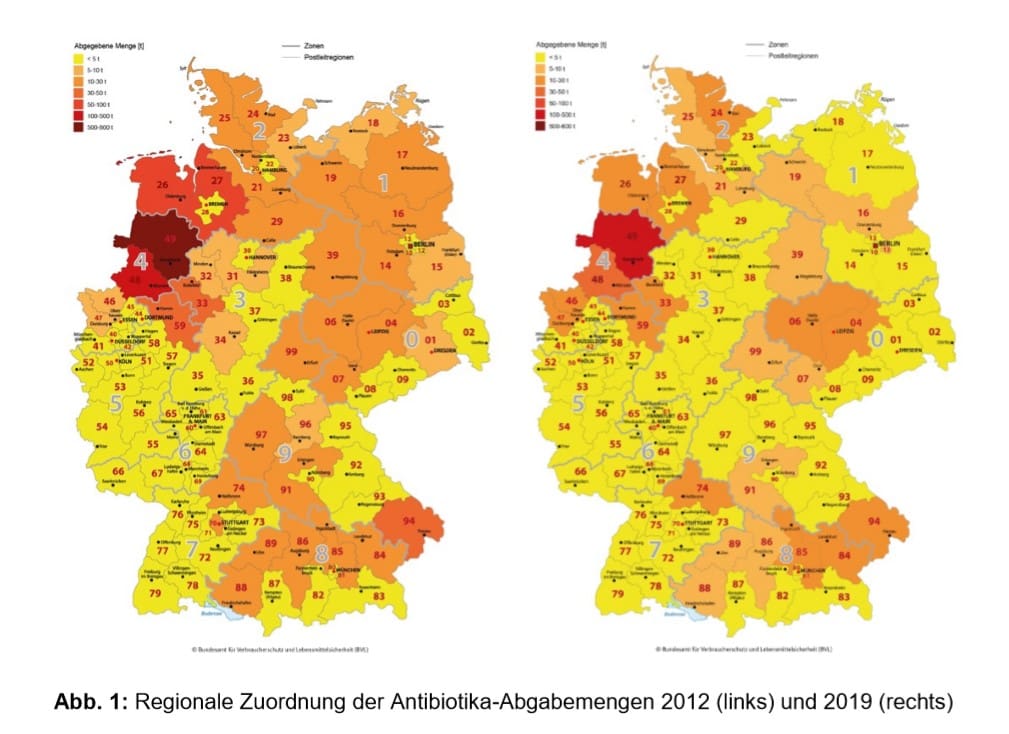

Deutlich weniger Antibiotika an Tiere verabreichtDie Menge der in der Tiermedizin abgegebenen Antibiotika in Deutschland ist seit 2011 um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Karten des Verbraucherschutzministeriums zeigen die regionale Verteilung beim Einsatz der Mittel.

Die Menge der in der Tiermedizin abgegebenen Antibiotika in Deutschland ist im Jahr 2019 erneut zurückgegangen. Das teilt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Mittwoch mit. Die Menge sank im Vergleich zum Vorjahr um 52,2 auf 670 Tonnen (minus 7,2 %) und erreichte damit das niedrigste Niveau seit der ersten Erfassung im Jahr 2011 mit 1.706 Tonnen. Das entspricht einem Rückgang in diesem Zeitraum von 60,7 %. Dies teilt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit, das die Daten ausgewertet hat. Erfreulich ist vor allem, dass die abgegebenen Mengen der für die Therapie beim Menschen besonders wichtigen Fluorchinolone sowie Cephalosporine der 3. und 4. Generation auf den niedrigsten Wert seit 2011 sanken.

Empfindlichkeitstest für Bakterien

Die Abgabemenge der Fluorchinolone ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,7 Tonnen (t) gesunken, die der Cephalosporine der 3. und 4. Generation um 0,5 t. Bei diesen Wirkstoffklassen gab es damit insgesamt eine deutliche Reduzierung. Es kann vermutet werden, dass die Änderungen der Tierärztlichen Hausapothekenverordnung (TÄHAV) hierfür mitverantwortlich sind. Die TÄHAV schreibt seit dem 1. März 2018 vor, dass bei der Anwendung von Fluorchinolonen und Cephalosporinen der 3. und 4. Generation ein Empfindlichkeitstest für Bakterien nach standardisierten Verfahren durchzuführen ist. Dieser Test ermöglicht eine Aussage darüber, ob das vorgesehene Antibiotikum überhaupt wirksam sein kann.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 670 t Antibiotika von pharmazeutischen Unternehmen und Großhändlern an Tierärzte in Deutschland abgegeben. Die Hauptabgabemengen bildeten wie in den Vorjahren Penicilline mit etwa 264 t und Tetrazykline mit etwa 140 t, gefolgt von Polypeptidantibiotika (Colistin) mit 66 t und Sulfonamiden (59 t) sowie Makroliden (57 t). Bei allen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Wirkstoffe mit besonderer Bedeutung für die Therapie beim Menschen eingestuften Antibiotikaklassen (Highest Priority Critically Important Antimicrobials for Human Medicine) wurde im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion erreicht (Cephalosporine der 3. und 4. Generation: -0,5 t; Fluorchinole: -1,7 t, Makrolide: -2 t; Polypeptidantibiotika: -8 t).

Die gemeldeten Wirkstoffmengen lassen sich nicht einzelnen Tierarten zuordnen, da die Mehrzahl der Wirkstoffe für die Anwendung bei verschiedenen Tierarten zugelassen ist. Von 2011 bis 2019 hat die Menge an abgegebenen Antibiotika in fast allen Regionen abgenommen. Absolut gesehen ist in der Postleit-Region 49 weiterhin mit Abstand die höchste Abgabemenge (ca. 276 t) zu verzeichnen. Für den Erfassungszeitraum von neun Jahren wurden für ingesamt 35 PLZ-Regionen Abnahmen von 60 % und mehr berechnet.

Seit dem Jahr 2011 muss die pharmazeutische Industrie erfassen, welche Mengen an Tierarzneimitteln, insbesondere Antibiotika, sie jährlich an Tierärzte abgeben, und diese Daten an ein zentrales Register melden. Grundlage dafür ist die DIMDI-Arzneimittelverordnung (DIMDI-AMV) vom 24. Februar 2010. Das Register wird seit Mai 2020 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn geführt, zuvor war das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) zuständig. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin nimmt die jährliche Auswertung der Daten vor.

Trebnitzer Agrarproduktion: Erntepause gut genutztWie überall steht auch bei der Trebnitzer Agrarproduktions GmbH, unserem Brandenburger Praxispartner, die Ernte an. Bei unserem Besuch am 20. Juli waren Gerste, Grassamen und Wintererbsen schon im Trocknen. Doch bei der Tricitale kam der Regen.

Trinkt mehr Bier, möchte man raten, es kann ja auch alkoholfrei sein. Dank geschlossener Gaststätten ist der Bedarf an Braugerste um 30 Prozent gesunken. Und so kann sich Frank Schumacher, Geschäftsführer der Trebnitzer Agrarproduktion (TAP), zwar über die Braugerstenqualität der ersten Ernte des Jahres freuen, aber er hat noch keinen Abnehmer dafür. Gut, dass alles, was derzeit von der TAP geerntet wird, auch selbst gelagert werden kann. 48 Doppelzentner haben die Trebnitzer vom Feld geholt. Danach wurden 175 ha Rotschwingel für die Saatgutproduktion gedroschen. Mit zehn Jahren Erfahrung bei der Rotschwingel-Vermehrung gehen die Trebnitzer nun zur Biosaatgutproduktion über.

Maschinen pflegen

Unter anderem auch dafür wurde ein neuer Mulcher angeschafft. Nach der Grassamenernte bringt er die Halme auf einheitlich niedrige Höhe, sodass die Scheibenegge effektiver arbeiten kann. Auf dem Betriebshof wechseln Montagmittag Eckhard Pawlick und Schülerpraktikant Ole die Scheiben der Rutschkupplung. Am Morgen wurde er mit zu viel Druck gefahren, die Scheiben liefen heiß. Daneben versorgt Maik Wilke die Schmiernippel am Mähdrescher. Das ganze Wochenende haben die Trebnitzer die sonnigen Tage für die Ernte genutzt. Auch die Wintererbsen, ebenfalls für die Saatgutproduktion, sind schon im Trockenen. Weiter ging es mit der Triticale, dann kam Regen.

Frank Schumacher ist trotz Unterbrechung der Ernte froh über jeden Tropfen, der fällt. Insgesamt sei es einfach immer noch zu wenig, sagt er. Und zu tun ist genug. Nicht nur Maschinenpflege. Wo der Rotschwingel stand, fährt Henry Elsner mit der Scheibenegge über die bereits gemulchten Flächen. Auf den ehemaligen Gerstenfeldern ist bereits eine Mischung aus Hafer und Erbsen als Zwischenfrucht aufgelaufen. Was ansonsten demnächst in den Boden kommt, wird Schumacher in den nächsten Tagen entscheiden. Die Umstellung auf Bio ist eine besondere Zeit. So würde nach den Wintererbsen Dinkel passen, aber der lohne sich als Umstellungsware nicht.

Und was machen die Blühflächen? Die sehen überall etwas anders aus. Der Streifen mit mehrjähriger Blühfläche, den wir beim Drillen begleitet haben, hat sich vielversprechend entwickelt. Gemeinsam mit Biologin Nina Keller von yoSana, die das Saatgut geliefert haben, hat Schumacher kürzlich über 20 Sorten entdeckt, auch wenn rein optisch gerade die Melde dominiert. Aber die beschattet auch, was unter ihr heranwächst, so Schumacher.

Umstellung läuft

Alles in allem läuft es gut bei der Bioumstellung der Trebnitzer. „Vieles haben wir auch schon vorher gemacht, zum Beispiel den Zwischenfruchtanbau“, sagt Schumacher. Auch als konventionell arbeitender Betrieb sei er ja nicht komplett anders an den Ackerbau herangegangen. Sicher profitiere er jetzt noch von den sauberen Saatbetten, man werde länger hinschauen müssen.

Putenmast in Reitwein: Wirtschaften und WiderständeKaum ein Stallbauvorhaben, das nicht von einer Bürgerinitiative begleitet wird. Im Oderbruch geht es derzeit um zwei Unternehmungen der Landwirtschaft Golzow Betriebs-GmbH: den Umbau von Rinder- in Hähnchenmastställe in Golzow und der Umbau von Rinderställen in eine Putenmastanlage in Reitwein.

Die Reitweiner Bürgerinitiative hat es am Freitagabend mit ihrem Protest bis in die Tagesthemen geschafft. Sie befürchtet Lärm- und Geruchsbelästigungen und sieht die „Perle des Oderbruchs“ durch einen Stallumbau gefährdet. Auch der Reitweiner Bürgermeister stellt sich gegen das Vorhaben der Landwirte.

Worum genau geht es in Reitwein? In drei Rinderställen aus DDR-Zeiten sollen demnächst 14.920 Puten gemästet werden. Ende 2016 stellte die Landwirtschaft Golzow Betriebs-GmbH einen Bauantrag bei der Unteren Baubehörde des Landkreises Märkisch-Oderland. Im vergangenen Monat wurde der Antrag nach knapp dreijähriger Prüfung rechtskräftig genehmigt. Landrat Gernot Schmidt sieht bei dem Vorgang keine Probleme und sagt das den Filmleuten. Detlef Brauer, Geschäftsführer der Landwirtschaft Golzow Betriebs-GmbH, äußert sich dem Filmteam gegenüber nicht. „Meine Erfahrung ist, dass man bei denen, die dagegen sind, mit Argumenten nicht weiterkommt. Von unseren 1.000 Verpächtern hat sich noch niemand beschwert, und das sind die, denen wir uns letztlich verpflichtet fühlen“, sagt Brauer gegenüber der Bauernzeitung.

Dass der Stall zwischenzeitlich verkauft wurde, sieht die Bürgerinitiative als Skandal an. Für Brauer ist der Verkauf ein normaler Vorgang. „Für die Putenmast hat sich ein Landwirt aus Oldenburg interessiert, der zwei Söhne hat. Einer muss den Hof verlassen und kommt jetzt nach Reitwein. Das Baugenehmigungsverfahren hatten wir schon begonnen und vereinbart, dass der Verkauf erst wirksam wird, wenn der Umbau genehmigt ist. Das ist jetzt der Fall“, so Brauer. Allerdings, so berichtet die Märkische Oderzeitung, haben neben der Gemeinde acht Privatleute Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingelegt. Zudem prüft die Gemeinde, wie sie das Vorkaufsrecht wahrnehmen könnte, und die Bürgerinitiative hat zu einer bundesweiten Spendensammlung aufgerufen.

„Die Klagen richten sich gegen die Entscheidung der Behörde, nicht gegen uns – wir sind nur die Leidtragenden“, verweist Detlef Brauer auf seine Seite der Medaille. Bei einem zweiten Bauvorhaben des Landwirtschaftsbetriebes geht das Genehmigungsverfahren mittlerweile ins sechste Jahr. Auch hier stellt sich eine Bürgerinitiative gegen den Umbau ehemaliger Rinderställe. In Golzow soll eine Hähnchenmastanlage entstehen. Die Gemeinde ist dafür, der Gemeinderat entschied sich einstimmig bei zwei Enthaltungen für die Hähnchenmast.

Am 15. Juli gab das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einem Anwohner Recht, der gegen die Genehmigung geklagt hatte. Die Bürgerinitiative jubelte über den Baustopp und wandte sich mit einem Brief an Landwirtschaftsminister Vogel. Er möge das Ganze zu ihren Gunsten beenden. Aber so einfach ist es in einem Rechtsstaat nicht, ist Detlef Brauer überzeugt und weiter optimistisch, dass der Umbau letztlich genehmigt wird.

Im benachbarten Sachsendorf, wo von der Landwirtschaft Golzow Betriebs-GmbH bereits Rinderställe in Fair-Mast-Hähnchenställe umgebaut wurden – übrigens ein Brandenburger Demonstrationsbetrieb für Tierwohl –, läuft die Produktion rund. Beschwerden gab es dort keine, seitdem die Hähnchen eingestallt wurden, sagt Brauer. Ein ausführliches Interview mit ihm lesen Sie in Ausgabe 32 der Bauernzeitung.