Immer mehr Traktoren werden mit Reifendruckregelanlagen ausgerüstet. Im Bundesprogramm Energieeffizienz wird diese Investition gefördert – noch. Das Landwirtschaftsministerium wird Förderung ab dem 27. Januar vorerst aussetzen. Wer eine Investition plant, sollte jetzt schnell sein.

Die hohe Nachfrage im Bundesprogramm Energieeffizienz zeigt, dass landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe in klimafreundliche Technologien investieren wollen – auch um den CO2-Ausstoß zu verringern. Am häufigsten wurde laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bisher die Förderung zur Nachrüstung von Reifendruckregelanlagen an landwirtschaftlichen Maschinen beantragt. Um jedoch alle Förderbereiche gleichermaßen zu berücksichtigen, wird das BMEL die Förderung für automatische Reifendruckregelanlage zunächst ab dem 26. Januar 2021 (23:59 Uhr) aussetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Antragstellungen noch möglich.

Für die geltende Richtlinie des Bundesprogramms Energieeffizienz sind bisher insgesamt über 1.000 Anträge auf Förderungen bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) eingegangen. Auf den Förderbereich der Einzelmaßnahmen entfallen davon fast 850 Anträge. Rund drei Viertel der beantragten Fördermaßnahmen stellt die Nachrüstung von Reifendruckregelanlagen an landwirtschaftlichen Maschinen dar.

Alle Förderbereiche gleichermaßen berücksichtigen

Um alle Förderbereiche des Bundesprogramms bei der Förderung gleichermaßen berücksichtigen zu können und deren CO2-Einsparpotenzial zu heben, wird die Förderung für die Einzelmaßnahme „Automatische Reifendruckregelanlage“ nach Nr. 3.1 h) zunächst ab dem 26. Januar 2021 um 23:59 Uhr ausgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine elektronische Antragsstellung möglich (Ausschlussfrist). Die nachfolgende Übermittlung des unterzeichneten Antragsdokuments an die BLE muss anschließend unverzüglich erfolgen.

Antragstellungen aller anderen Fördermaßnahmen weiterhin möglich

Das Aussetzen der Förderung betrifft nur die Einzelmaßnahme „automatische Reifendruckregelanlagen“. Für alle anderen Fördermaßnahmen des Bundesprogramms Energieeffizienz ist die Antragstellung weiterhin möglich. red

Weitere Informationen zum Bundesprogramm Energieeffizienz gibt es hier.

Geflügelpest in Brandenburg: 16.000 Puten notgetötetIn einem gewerblichen Nutzgeflügelbestand im Landkreis Prignitz ist am Sonntag der Geflügelpesterreger H5N8 nachgewiesen worden. Die ca. 16.000 Puten an diesem Standort wurden auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes getötet und unschädlich beseitigt.

Es ist nach dem Ausbruch in einer Kleinsthaltung im Landkreis Spree-Neiße der zweite Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand in diesem Herbst und Winter im Land Brandenburg. Diesmal ist mit 16.000 Puten jedoch ein erheblich größerer Tierbestand betroffen.

In dem Betrieb in der Prignitz waren zunächst erhöhte Tierverluste aufgetreten. Der Betriebsinhaber hatte daraufhin unverzüglich eine tierärztliche Untersuchung veranlasst und das Veterinäramt des Landkreises Prignitz informiert. Der Bestand wurde sofort durch das Veterinäramt gesperrt und beprobt. Vom Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde zunächst das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Inzwischen hat das nationale Referenzlabor (Friedrich-Loeffler-Institut) bestätigt, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt. Die Ursache für die Infektion werde derzeit ermittelt, so Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Das Veterinäramt des Landkreises Prignitz bekomme dabei Unterstützung durch den Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes.

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Geflügelpest seien eingeleitet worden, heißt es aus dem Ministerium. Das Krisenzentrum des Landes koordiniere die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung auf Landesebene. Zwischen dem Landkreis und dem Landeskrisenzentrum bestehe eine enge Zusammenarbeit und ein ständiger Informationsaustausch.

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet eingerichtet

Das Veterinäramt des betroffenen Landkreises Prignitz hat die in der Geflügelpest-Verordnung vorgesehenen Schritte angeordnet. Dazu gehören die Einrichtung eines Sperrbezirkes im Radius von mindestens drei Kilometern und eines Beobachtungsgebietes im Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand der Geflügelpest in Brandenburg. Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich bis in den Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern). Die genauen Grenzen der genannten Restriktionsgebiete werden durch das zuständige Veterinäramt festgelegt. Die betroffenen Geflügelhalter werden über die erforderlichen Maßnahmen durch den Landkreis informiert. In den Gebieten gelten unter anderem Beschränkungen für die Geflügelhaltungen, wie etwa das Verbot zum Verbringen von Geflügel und bestimmter tierischer Erzeugnisse sowie die Aufstallung von Hausgeflügel.

GeflügelpesT in Brandenburg: Stallpflicht in Risikogebieten strikt einhalten

„Dieser erneute Fall zeigt: die Seuchensituation ist weiterhin sehr angespannt. Dafür spricht auch, dass nach wie vor bei toten Wildvögeln der Geflügelpest-Erreger insbesondere in der Küstenregion, aber auch bundesweit nachgewiesen wird. Darüber hinaus werden auch aus anderen europäischen Ländern täglich neue Geflügelpestfälle beim Hausgeflügel und bei Wildvögeln gemeldet“, so Nonnemacher in einer Pressemitteilung.

Zusätzlich zu den beiden Fällen in Nutztierhaltungsbetrieben wurde das Virus der Geflügelpest in Brandenburg bislang bei sechs Wildvögeln nachgewiesen. Das Verbraucherschutzministerium appelliert eindringlich an die Geflügelhalter, alle Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten und die seit 13. Dezember 2020 in Risikogebieten geltende Stallpflicht konsequent zu beachten. Die Gefahr eines Eintrages des Geflügelpesterregers in Geflügelhaltungen wird durch das FLI weiterhin als hoch eingeschätzt. mil

Fischrezepte: Bratheringe und Rührei mit RäucheraalGrauer Himmel, kurze Tage, kaum Sonne – der Winter kann in unseren Gefilden manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen und der Körper nicht ausreichend Vitamin D produzieren. Fisch kann helfen. Wir haben mit dem Rezept für Bratheringen und dem Rezept für Rührei mit Räucheraal zwei passende Fischrezepte.

Rezepte vom BuchVerlag für die Frau

Rezept für Bratheringe – Zutaten

- 8 grüne Heringe (ca. 1.000 g),

- Salz, Pfeffer, Mehl, Öl, Marinade:

- 2–3 mittelgroße Zwiebeln,

- 1/4 l Essig, 80–100 g Zucker,

- 1 TL Salz, 1 EL Wacholderbeeren,

- 1 EL Pfefferkörner, 1 EL Pimentkörner,

- 1 EL Senfkörner,

- 4 Lorbeerblätter

Rezept für Bratheringe – Zubereitung:

Die küchenfertigen, kopflosen Heringe nochmals gut ausspülen und anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen. Innen

und außen gut mit Salz einreiben und mit Mehl bestäuben. Danach in heißem Öl ca. 5 bis 6 min braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Marinade die Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden. Den Essig mit Zucker, knapp 3/4 l Wasser und Salz erhitzen. Wacholderbeeren, Pfeffer- und Pimentkörner im Mörser grob zerstoßen. Dann zusammen mit den Senfkörnern und den Lorbeerblättern in die Marinade geben. Den Sud einmal aufkochen lassen, die Marinade kräftig abschmecken und lauwarm über die gebratenen Heringe gießen, sodass sie vollständig bedeckt sind. Die Heringe abgedeckt im Kühlschrank zwei bis drei Tage durchziehen lassen. Sie schmecken zu knusprigem Bauernbrot, Brat- oder Pellkartoffeln.

Gewinnen Sie das Kochbuch „Die besten Fischrezepte aus Mecklenburg-Vorpommern“

Haben wir Ihnen Appetit auf Fisch gemacht? Dann gewinnen Sie mit etwas Glück das Kochbuch „Die besten Fischrezepte aus Mecklenburg-Vorpommern“. Gemeinsam mit dem BuchVerlag für die Frau verlosen wir drei dieser Kochbücher. mehr

Rezept für Rührei mit Räucheraal – Zutaten:

Zutaten für 2 Portionen:

- 4–6 Eier, 150 ml Milch, 1 EL

- Schnittlauch, in Röllchen, geschnitten,

- Salz, Pfeffer aus der

- Mühle, 3 EL Butter, 200 g Räucheraal

- ohne Haut, 4–6 Scheiben

- Schwarz- oder Vollkornbrot

Rezept für Rührei mit Räucheraal – Zubereitung

Eier, Milch, Schnittlauch mit Salz und Pfeffer gut verrühren. Mit der Hälfte der Butter in der Pfanne unter Rühren goldgelb braten. Das Brot etwas toasten oder rösten und dann mit der restlichen Butter bestreichen. Aalfilet in mundgerechte Stücke teilen, im Rührei kurz mit erwärmen und dann alles auf den Butterbroten anrichten, mit Dill garnieren. Ein feiner Snack zwischendurch oder ein leckeres kleines Abendbrot.

Auch interessant

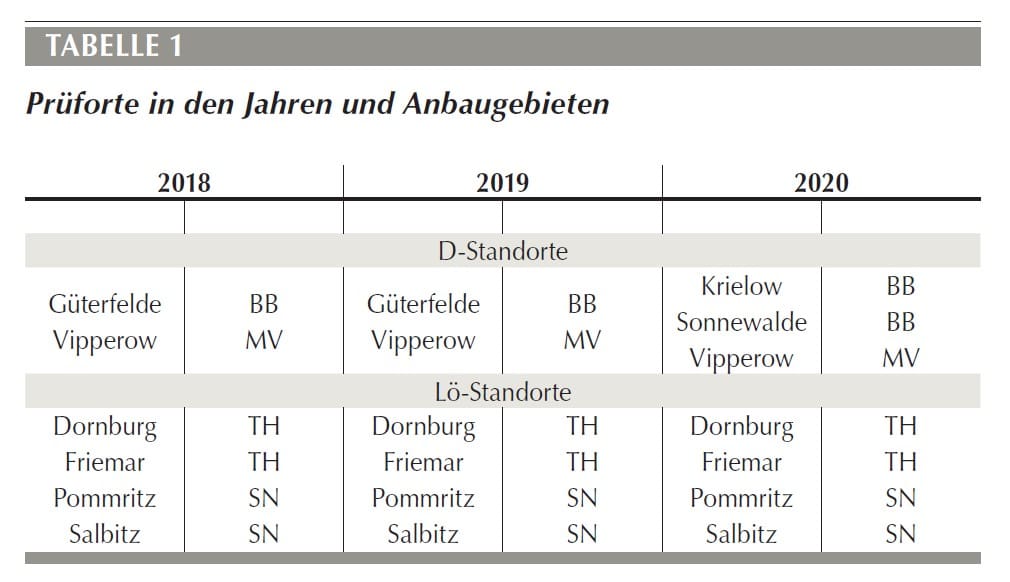

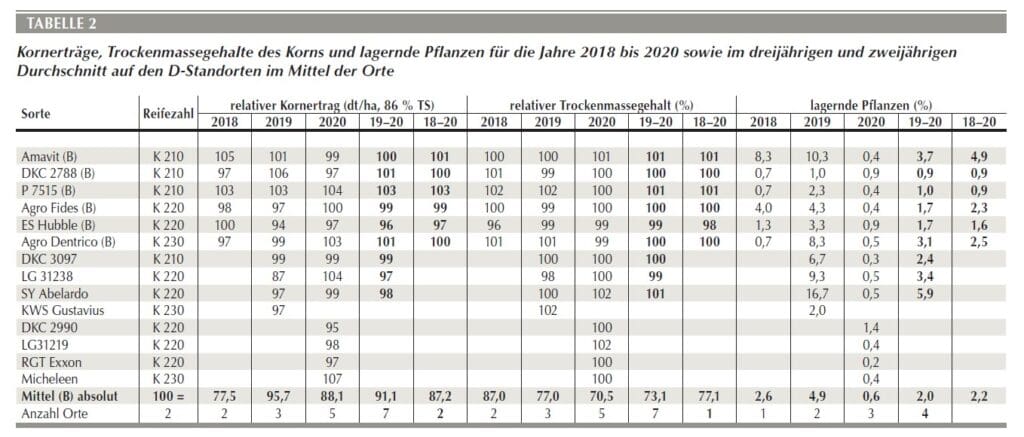

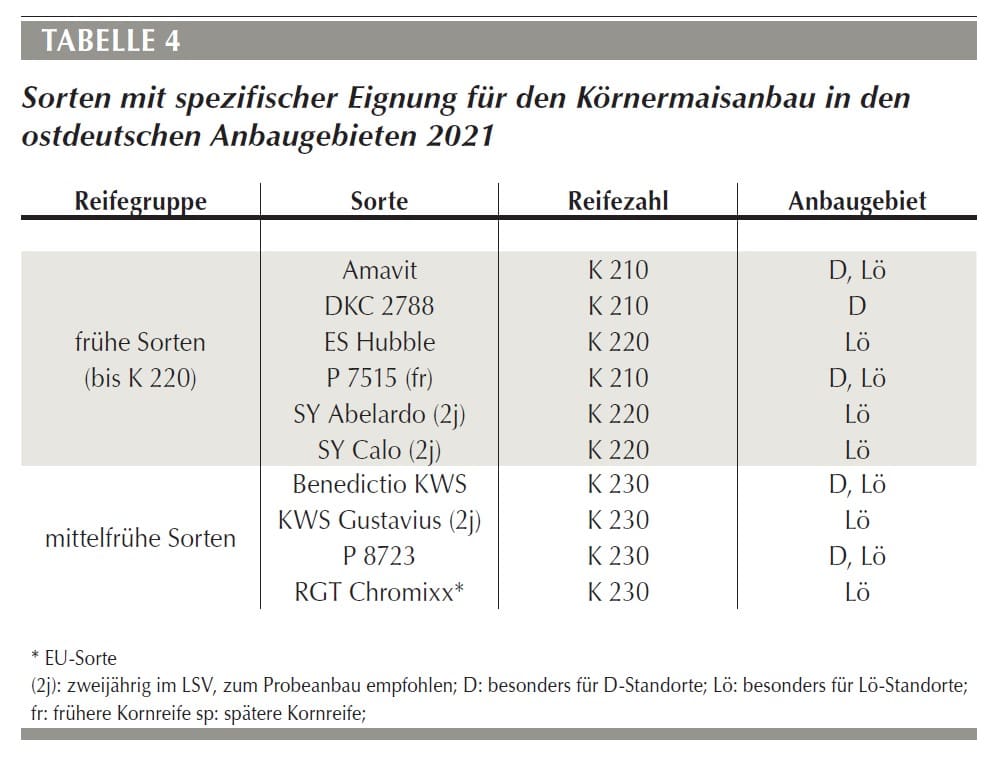

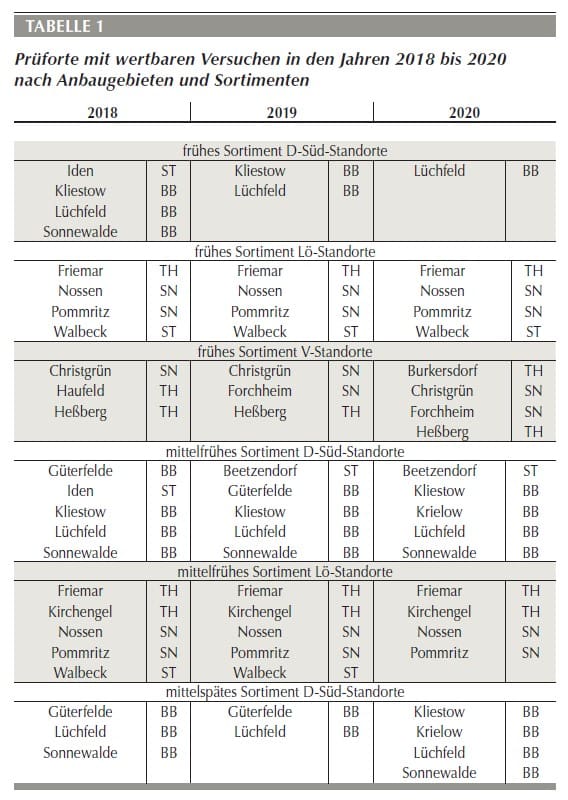

Verzögerte Blüte und verzögerte Ernte: Wir haben die Ergebnisse der Landessortenversuche mit Körnermais in den ostdeutschen Anbaugebieten 2018 bis 2020 in Tabellen zusammengefasst. Die letzte Vegetationsperiode war geprägt vom phänologischen Rückstand aus dem Frühjahr.

Die Aussaat erfolgte zwischen Mitte April und Anfang Mai. Wie in den Vorjahren war der April durch eine ausgeprägte Trockenheit gekennzeichnet, die vor allem auf den D-Standorten bis in die dritte Maidekade anhielt. Für die Auflaufphase des Maises waren allerdings die niedrigen Lufttemperaturen, besonders auffällig im Zeitraum der „Eisheiligen“, noch entscheidender. Dadurch betrug die Zeitspanne zwischen Saat und Aufgang häufig mehr als drei Wochen. Direkte Kälteschäden blieben in den jungen Beständen zwar selten, jedoch war eine zunächst anhaltende Wachstumsstagnation zu verzeichnen. Der so im Vergleich zu den langjährigen Beobachtungen entstandene phänologische Entwicklungsrückstand sollte in der Folge die gesamte Maisvegetation bis zur Reife prägen.

Während der Jugendentwicklung wurde auf einigen Standorten Befall mit Drahtwurm und Fritfliege auffällig, der zu Pflanzenverlusten führte. Örtlich kam es auch zu Schäden durch Vogelfraß, der vereinzelt sogar Versuchsausfall verursachte. Dies könnte unter anderem auch im Zusammenhang mit erstmalig nicht mehr flächendeckend verfügbarer insektizider und vogelrepellenter Beizung gestanden haben.

Sowohl in Zeitz als auch in Dobrovice ist am letzten Wochenende die Zuckerrübenverarbeitung abgeschlossen worden. Im Zeitzer Einzugsgebiet bleibt der Ertrag mäßig, die Oberlausitz schließt mit gutem Ergebnis ab.

Am vorigen Wochenende hat das Südzucker-Werk Zeitz nach 122 Verarbeitungstagen die Zuckerrübenkampagne 2020 abgeschlossen. Wie Frank Rösler, Leiter der Rohstoffabteilung in Zeitz, sagt, sei das Werk mit dem Verlauf der Kampagne zufrieden. Die Witterungsbedingungen seien gut gewesen, ebenso die Lagerbedingungen für die Rüben bis zum Ende der Kampagne. Auch die Integration des vormaligen Brottewitzer Einzugsgebietes sei gelungen. Den Ertrag der beendeten Kampagne bezeichnet Rösler aufgrund erneut trockener Bedingungen als unterdurchschnittlich, allerdings als besser als 2019. Der Zuckergehalt sei durchschnittlich.

Werk ist leistungsfähig

Christian Beyer, Geschäftsführer des Verbandes Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer (VSTZ), bestätigt für die Erzeugerseite diese Einschätzung. Die Witterungsverhältnisse hätten die Rodung und Verladung begünstigt. Dies habe auch zu niedrigen Besatzwerten geführt, obschon diese mit 3,9 % etwas über dem Niveau der vorigen Kampagne lagen. Das Werk in Zeitz habe seine Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung gezeigt. Nach der Schließung der Zuckerfabrik Brottewitz hatte der Standort deutlich mehr Rübenmenge zu verarbeiten. Bedenken, dass dies zu Problemen oder Verzögerungen führen könnte, hätten sich nicht bewahrheitet. Er sei zuversichtlich, dass Zeitz auch in Kampagnen mit größeren Erntemengen konstant Leistung bringen werde, so Beyer.

Auch 2020 war ein Jahr, das aufgrund geringer Niederschläge insgesamt nur unterdurchschnittliche Rübenerträge brachte. Man liege deutlich unter dem Fünf-JahresMittel, das sich allerdings bereits mit aus den schlechten Erträgen der Trockenjahre 2018 und 2019 zusammensetzt, erklärt Beyer. Regional zeige sich dabei ein stark differenziertes Bild: Regionen mit Spitzenerträgen von deutlich über 80 t/ha stehen solche mit weniger als 55 t/ha und in einem Extremfall weniger als 35 t/ha gegenüber.

Vergleichsweise hohe Erträge verzeichneten etwa die Anbauer in der Lommatzscher Pflege, im mittelsächsischen Hügelland sowie in Thüringen im Altenburger Land und im Weimarer Land. Enttäuschend waren hingegen die Ergebnisse im südlichen Sachsen-Anhalt, in Nordthüringen, im Raum Leipzig und im westlichen Nordsachsen. Einen Hoffnungsschimmer gab es für die Rübenanbauer im Raum Torgau im östlichen Nordsachsen. Konkrete Ertragszahlen nennen weder der Verband noch die Südzucker AG. Nach vorläufigen Angaben der Landesstatistikämter beträgt der Ertragsdurchschnitt in Sachsen 64,25 t/ha, in Thüringen 64,7 t/ha. Nicht ganz wie erwartet fällt in diesem Jahr auch der Zuckergehalt aus, der 17,9 % erreicht, während er in den Vorjahren in der Regel über 18 % lag.

Als eine Ursache für den relativ schlechten Ertragsschnitt sieht Beyer vor allem die unzureichende Niederschlagsversorgung im April und Anfang Mai. Dadurch seien die Bestände sehr ungleichmäßig aufgelaufen. Infolgedessen kamen die im Jahresverlauf insgesamt besseren Wachstumsbedingungen nur einem Teil der Rüben zugute. Auch habe es aufgrund eines trockenen und warmen Septembers weniger herbstlichen Ertragszuwachs gegeben, als im Jahr zuvor. In Thüringen spielte darüber hinaus gebietsweise starker Mäusebefall eine Rolle, der auf manchen Schlägen bis zu 30 % Verluste verursachte.

Kampagnen-Ende in der Zuckerfabrik Anklam: Zuckerertrag enttäuscht

Nach 133 Tagen endet heute in der Zuckerfabrik Anklam die Zuckerrübenkampagne. Der verarbeitete Rübenertrag lag bei 1,67 Mio. t und war damit höher als 2020, der Zuckerertrag blieb unter dem Ergebnis der vorangegangenen Rübenkampagne. mehr

RübenKAmpagne: Guter Ertrag im Osten

Ebenfalls am Wochenende hat das Unternehmen Tereos TTD im tschechischen Dobrovice die Kampagne abgeschlossen, an der rund 50 Landwirte aus der Oberlausitz beteiligt waren. Rund 4.000 Lkw-Ladungen gingen über den gesamten Kampagneverlauf nach Tschechien, berichtet Jan Würsig, Geschäftsführer der Agro-Service GmbH Niedercunnersdorf, der von Tereos TTD mit der logistischen Abwicklung für die deutschen Anbauer beauftragt ist.

Die ostsächsischen Anbauer, die im Schnitt 132 km von der Fabrik in Dobrovice entfernt sind, können mit einem Ertrag von 75 t/ ha bei 17,66 % Zuckergehalt punkten. Im Durchschnitt liegt der Ertrag für das Werk Dobrovice bei knapp 58 t/ha und 16,96 % Zucker. Tereos schätze die Qualität der deutschen Rüben und wolle an der Zusammenarbeit festhalten, so Würisg. Im vergangenen Jahr bauten sächsische Landwirte auf 1.400 ha Rüben für Tereos an. 2.000 ha sollen es werden.

Die grenzüberschreitende Kampagne verlief aus Sicht des AgrarService-Unternehmers gut. Die Coronapandemie habe zu keinen Einschränkungen geführt. Mit dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Sachsen habe man Vorkehrungen getroffen, die Rüben der Anbauer entlang der parallel zur polnischen Grenze verlaufenden B99 so früh wie möglich abzutransportieren. Alle Anbauer hätten dankenswerterweise Verständnis für die Umstellung der Ladepläne gehabt. Initiiert worden war dieser Schritt aus Vorsorgegründen von den deutschen Beteiligten. Von der Zuckerfabrik Dobrovice war dies nicht verlangt worden.

EU-Projekt „Teen Farm“ bietet Online- ErfahrungsaustauschIm EU-Projekt „Teen Farm“ arbeiten Fachschulen aus sechs Partnerländern zusammen, um Ideen und Erfahrungen zur Unternehmensgründung in der Landwirtschaft auszutauschen. Am 21. und 22. Januar findet dazu ein kostenfreies Online-Event statt.

Im Rahmen des EU-Projektes TEEN FARM (TEaching ENtrepreneurship for new FARMers) findet am 21. und 22. Januar ein kostenfreies Online-Seminar statt. In dem Projekt arbeiten seit dem Jahr 2018 Fachschulen aus den sechs Partnerländern Bulgarien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Portugal und Deutschland (Hochschule Neubrandenburg) zusammen. Unternehmerinnen oder Unternehmer werden nicht „geboren“, sondern die Idee der Gründung oder Betriebsübernahme sollte reifen und die Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen für die Entwicklung einer Unternehmenskultur können gefördert werden. Dieser Aufgabe stellen sich die Partner im EU-Projekt Teen Farm.

Alle beteiligten Partner sind seit vielen Jahren in der Ausbildung gerade von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern tätig. Die internationale Kooperation bietet dabei die Möglichkeiten über den eigenen Tellerrand zu schauen und neue Ideen zu finden. Die Ziele des EU-Projektes „Teen Farm“ sind auf die Etablierung wettbewerbsfähiger landwirtschaftlicher Betriebe ausgerichtet.

Das komplette Programm des Erfahrungsaustausches im Projekt „Teen Farm“ gibt es hier.

Zur Integration in Berufsbildungspfade wurden gemeinsam neue Kurse, z.B. zu Unternehmertum, Kreativität und Innovationen, Marketing, Precision Farming, Businessplan und Startup-Finanzierung gestaltet, die online auch über die Projektpartner hinaus verfügbar sein werden. Am Donnerstag, den 21. Januar 2021 von 13.00 bis 16.30 Uhr und am Freitag, den 22. Februar 2021 von 9.00 bis 13.00 Uhr findet ein Multiplikator-Event mit Vorträgen von externen Referenten statt. Zu diesen Vorträgen lädt der Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften der Hochschule Neubrandenburg herzlich ein.

Der Link zu allen kostenfreien Online-Vorträgen: https://hs-nb.webex.com/meet/Semikova

SPD für Taskforce mit UmweltministernDie SPD ist unzufrieden mit der Agrarpolitik der Großen Koalition. Das Landwirtschaftsministerium packe drängende Probleme nicht mit Nachdruck an, beklagen sieben Agrar- und Umweltpolitiker der Partei. Klöckners Staatssekretär kontert umgehend.

Die Große Koalition macht eine Agrarpolitik, die der SPD missfällt. In einer Erklärung zur Grünen Woche, die am Dienstag veröffentlicht wurde, beklagen sieben Agrar- und Umweltpolitiker der SPD aus EU-, Bund- und Länderebene, dass das Landwirtschaftsministerium drängende Probleme nicht mit Nachdruck anpacke. Dadurch fühlten sich Landwirte „allein gelassen wie selten“. Ihnen fehle „Planungssicherheit und ein verlässlicher Pfad“ für eine Landwirtschaft, die ein Auskommen biete, hochwertige Lebensmittel und Rohstoffe erzeuge und Rücksicht nehme auf Umwelt, Biodiversität und Tierwohl.

Dafür müsse sich die Landwirtschaft der Zukunft neu orientieren. Den wichtigsten Ansatz dafür sehen die Unterzeichner, die bisherige Agrarpolitik „umzukehren“. Bezogen wird das auf den Grundsatz, „dass dort, wo viel wächst, auch viel Geld hinkommt“. „Gunstregionen benötigen nicht die gleiche finanzielle Ausstattung wie Regionen, die weniger begünstigt oder gar benachteiligt sind. Die Förderung für ungünstige Agrarstandorte muss genau dort erhöht werden, wo das natürliche Ertragspotential am niedrigsten ist“, heißt es. Unter anderem auch dafür sei die „weitreichende Neuausrichtung der politischen Rahmenbedingungen, insbesondere der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP)“ erforderlich.

SPD schlägt Klöckner eine „Taskforce“ vor

Damit der nationale Strategieplan zur GAP noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden kann, schlagen die SPD-Vertreter der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor, zeitnah eine ressortübergreifende „Taskforce“ einsetzen. Ihr sollten sowohl Vertreterinnen und Vertreter aus den Agrar- wie auch der Umweltministerien von Bund und Ländern sowie der Zukunftskommission Landwirtschaft angehören. „Nur auf Basis eines breiten gesellschaftlichen Konsenses gewinnen wir Planungssicherheit über Legislaturperioden hinweg für unsere Landwirt*innen“, heißt es in dem Positionspapier.

Das Fördermodell der Agrarpolitik müsse sich künftig an dem Prinzip „Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“ ausrichten. Die SPD setze sich für eine stärker regionalisierte Landwirtschaft ein. Es brauche zielgerichtete Ackerbau- und Grünlandstrategien sowie eine Gesamtkonzeption für den Sektor, die eine flächenangepasste Nutztierhaltung einbezieht. „Das Ungleichgewicht zwischen Gebieten mit intensiver Tierhaltung und reinen Ackerbauregionen ist aufzulösen. Nur so lassen sich regionale Nährstoffkreisläufe schaffen.“

Ergebnisse der Borchert-Kommission zeitnah umsetzen

Die Ergebnisse der gesellschaftlich breit verankerten Kommissionen zur Nutztierhaltung (Borchert-Kommission) und zur Zukunft der Landwirtschaft sind zeitnah, „möglichst noch in dieser Legislaturperiode bzw. sobald sie vorliegen“ umzusetzen. Erneuert wird die Forderung nach einem verpflichtenden staatlichen Tierwohllabel und eine „angemessene Finanzierung des Umbaus der Nutztierhaltung“. Zu den Unterzeichnern gehören Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister, Till Backhaus, der Agrarsprecher der Bundestagfraktion, Rainer Spiering, und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Matthias Miersch, sowie die EU-Parlamentarierin Maria Noichl.

Scharfe reaktion: CDU-Staatssekretär bietet „Nachhilfe“ an

Auf die Forderung nach einer „ressortübergreifenden Taskforce“ reagierte das Bundeslandwirtschaftsministerium inzwischen ungewöhnlich scharf. Der parlamentarische Staatssekretär, Uwe Feiler, gab dazu eigens eine Erklärung heraus. Er nannte es „zutiefst irritierend, dass sowohl Grüne als auch die SPD dieses wichtige Thema nun anscheinend dem Wahlkampf opfern“ würde. Schließlich gehe es beim nationalen Strategieplan um Antworten auf drängende Fragen: Lebensmittelversorgung, Tierwohl, Klima, Biodiversität, ländliche Räume und damit um Planungssicherheit für unsere Landwirte.

Die SPD-Forderung nach Gründung einer ressortübergreifenden Taskforce wertete der Brandenburger CDU-Politiker als „ein doppeltes Misstrauensvotum gegen die eigenen Leute“. Denn man scheine es den „roten Landesagrarministern und der Bundesumweltministerin nicht zuzutrauen, den Strategieplan zu erarbeiten“. Feiler bot „Nachhilfe“ an. Es gebe schon längst eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, auch das Bundesumweltministerium sitze dort mit am Tisch. Statt „unkundig von der Seitenlinie zu kommentieren und politische Nebelkerzen zu werfen, sollten sich hier alle auf die Sacharbeit konzentrieren“, heißt es in der Erwiderung Feilers. (aktualisiert am 20.1./12 Uhr) ste

Grüne Woche 2021: Digitale Messe mit viel Programm

Trotz Lockdown und Einschränkungen in der Corona-Pandemie findet sie statt: Die Grüne Woche 2021. Zwar nicht wie sonst üblich in der Messe Berlin, sondern digital. Und das mit einem vielfältigen Programm: Von klimafreundlicher Ernährung bis Digitalisierung in der Landtechnik.

Die Grüne Woche 2021 findet digital vom 20. bis zum 21. Januar statt. Dabei dreht sich alles um aktuelle Themen aus der Land- und Ernährungswirtschaft sowie aus dem Gartenbau. Dafür bietet die Grüne Woche 2021 ein kostenloses und umfangreiches Programm zur Verfügung, das sich sowohl an Fachpublikum als auch an privates Publikum wendet. Ob Dokumentation, Talkrunde oder Interview –auf vier Kanälen können die Zuschauer das Programm live verfolgen oder als On-Demand-Video abrufen.

Grüne Woche 2021: Polittalk mit Julia Klöckner

Zu den Highlights gehört der von Judith Rakers moderierte Talk mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Bauernpräsident Joachim Rukwied und BVE-Präsident Dr. Christian von Boetticher (Sendetermin: 21. Januar, 11 Uhr). Unter dem Motto Rooting for Tomorrow – IGW 2050 diskutieren die Teilnehmer Fragen zur Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft: Wie verändert sich das Bewusstsein der Konsumenten und wie sieht ein Supermarkt im Jahr 2050 aus? Werden Städte zukünftig ihre eigenen Lebensmittel produzieren? Wie verändert die Digitalisierung die Landwirtschaft?

GFFA und Zukunftsforum Ländliche Entwicklung

Ein weiteres Highlight ist das Global Forum for Food and Agriculture. Es findet vom 18. bis zum 22. Januar statt und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veranstaltet. Auf der digitalen Grünen Woche hat es einen eigenen Sendekanal. Auf dem Programm stehen hier Themen wie Klimawandel, Artenvielfalt und Resilienz landwirtschaftlicher Produktion. Ebenfalls vom BMEL veranstaltet wird das virtuelle Zukunftsforum Ländliche Entwicklung. Unter der Leitfrage: „Alles digital oder doch wieder normal? Neue Formen von Arbeit und Teilhabe als Chance für die Ländlichen Räume“ gehen acht Fachforen unterschiedlichen Fragestellungen nach – von Digitalisierung über den GAP-Strategieplan bis hin zu Integrierter Ländlicher Entwicklung.

Grüne Woche 2021 mit digitalem Programm Von Tierwohl bis Digital Farming

Ob Nachhaltigkeit in der Fleisch- und Milchwirtschaft, Waldwirtschaft in Zeiten des Klimawandels, Deutschlands erstem Ökomodell-Land Hessen, regionale Wertschöpfungsketten „from farm to fork“ oder Digitalisierung in der Landtechnik – bei der IGW Digital stehen die aktuellen Fragen aus der Landwirtschaft im Fokus. Der Deutsche Bauernverband (DBV) beispielsweise diskutiert Themen wie die Auswirkungen der EU-Klimaziele auf die Landwirtschaft, Weidetierhaltung und Wolfsmanagement, Insektenschutz sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Direktvermarkter.

Verbrauchertipps und virtuelle Reisen durch Europa auf der Grünen Woche 2021

Regionale Wertschöpfung in Brandenburg, Kulinarik in Österreich oder nachhaltiger Konsum – auch die Ernährungsthemen spielen eine zentrale Rolle bei der IGW Digital. Dabei werden die Zuschauer mitgenommen auf eine virtuelle Reise durch deutsche Weinanbaugebiete oder erfahren mehr über Spezialitäten aus Finnland, Lettland und Dänemark sowie den deutschen Bundesländern. Highlight ist hier die Koch- und Talkshow #ZukunftSchmeckt. Dabei liefern die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der Lebensmittelverband Deutschland Antworten auf die Fragen unserer Zeit: In sechs Cook& Talks rund um Innovationen für mehr Nachhaltigkeit, Gesundheit und Genuss werden unter anderem Lösungen gegen Lebensmittelverschwendung gezeigt, wie klimafreundliche Ernährung gelingen kann und wie die Branche den Transformationsprozess zu nachhaltiger Lebensmittelproduktion vollzieht.

IGW-Startup-Days mit Keynote von Frank Thelen

Wie schmeckt Gesundheit und wie kann die Branche die digitale Transformation meistern? Diesen Fragen gehen die IGW-Startup-Days nach. Dabei werden die besten Nachwuchsunternehmen aus den Bereichen AgTech und Food gekürt. Neben den Pitches der sechs Finalisten, die sich für den Startup Award qualifiziert haben, stehen Talks auf dem Programm. Highlight ist hier die Keynote von Tech-Investor und Startup-Experte Frank Thelen zum Thema „10x DNA: Das Mindset der Zukunft“. Dabei erläutert er, wie Technologie unser Leben verändert und welche Chancen der exponentielle Fortschritt bietet.

Schülerprogramm auf dem virtuellen Wissenshof

In Zeiten des Homeschoolings zieht auch das IGW-Schülerprogramm, das vom Verein i.m.a. organisiert wird, in den virtuellen Raum. Mehr als 170 Übungen und Unterrichtsbausteine sind hier online verfügbar – vom Kartoffel-Quiz über den Kräutersteckbrief bis hin zum Pausenbrot-Baukasten. red

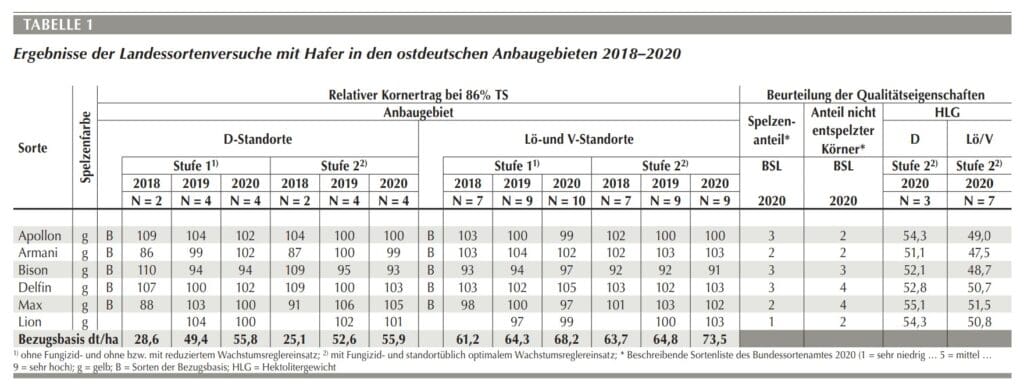

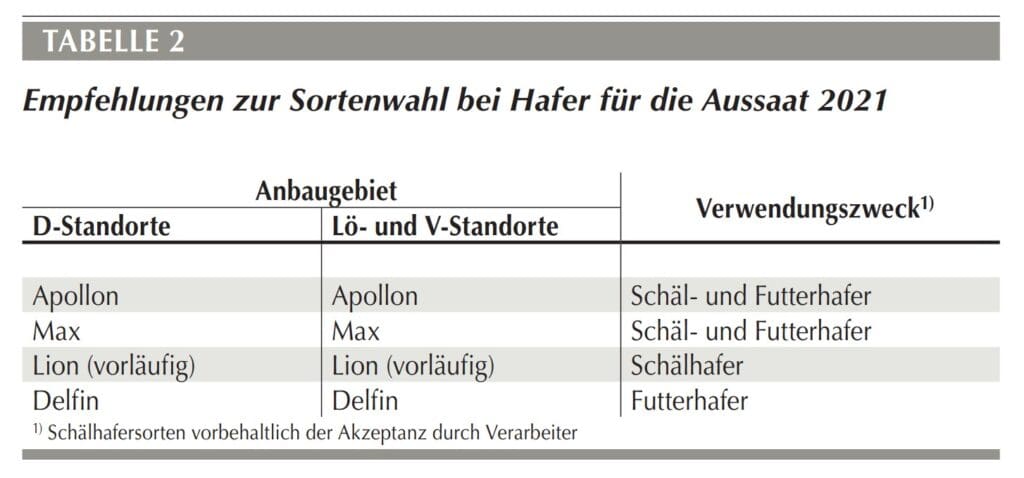

Landessortenversuche mit HaferHafer erfährt seit mehreren Jahren eine stark gestiegene Nachfrage. Zum optimalen Sortenüberblick für erfolgreichen Haferanbau haben wir die Ergebnisse der Landessortenversuche 2018–2020 mit Sommerhafer in Ostdeutschland zusammengestellt. Hafer ist ein Getreide mit positiver Wirkung auf die Fruchtfolge und hat einen Vergleichsweise geringen Stickstoffbedarf. Die Vermarktungswege sind allerdings ausbaufähig.

Hafer ist eine Kultur mit Zukunftspotenzial. Er hat in einer gesunden Ernährung einen zunehmend hohen Stellenwert, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Um den gestiegenen Bedarf zu decken, führte dies in den vergangenen Jahren dazu, dass in Deutschland produzierter Hafer von der Verarbeitung stärker nachgefragt wurde. Gleichzeitig ist Hafer, gerade bei der aktuellen agrarpolitischen Ausrichtung mit Pflanzenschutzmittelreduktion und limitierter Stickstoffdüngung, aufgrund vielfältiger pflanzenbaulicher Vorteile interessant für die landwirtschaftliche Praxis. Hierzu zählen die Erhöhung der Möglichkeiten beim Wechsel von Winterungen und Sommerungen in der Fruchtfolge und die gute Vorfruchteignung, zum Beispiel für Winterweizen. Außerdem sind der insgesamt geringe Pflanzenschutzmittelbedarf des Hafers, aber auch die Möglichkeiten zur Reduzierung des Besatzes mit Problemungräsern in der Fruchtfolge durch die Frühjahrsaussaat der Kultur sowie der vergleichsweise geringe Stickstoffbedarf zu nennen.

Unter diesen Voraussetzungen nahm die Anbaufläche zur Ernte 2020 in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um etwa 23 % zu und lag bei insgesamt circa 155.800 ha. Dass hier durchaus noch „Luft nach oben“ vorhanden ist, belegt der Anteil von Hafer an der Getreidefläche, der gerade einmal 2,6 % ausmachte. Eine höhere Wettbewerbsfähigkeit mit Haferpreisen auf dem Niveau des Qualitätsweizens oder der Braugerste sowie die Verbesserung der bestehenden Vermarktungswege wären sicherlich geeignete Möglichkeiten, um den Haferanbau in Deutschland weiter auszudehnen.

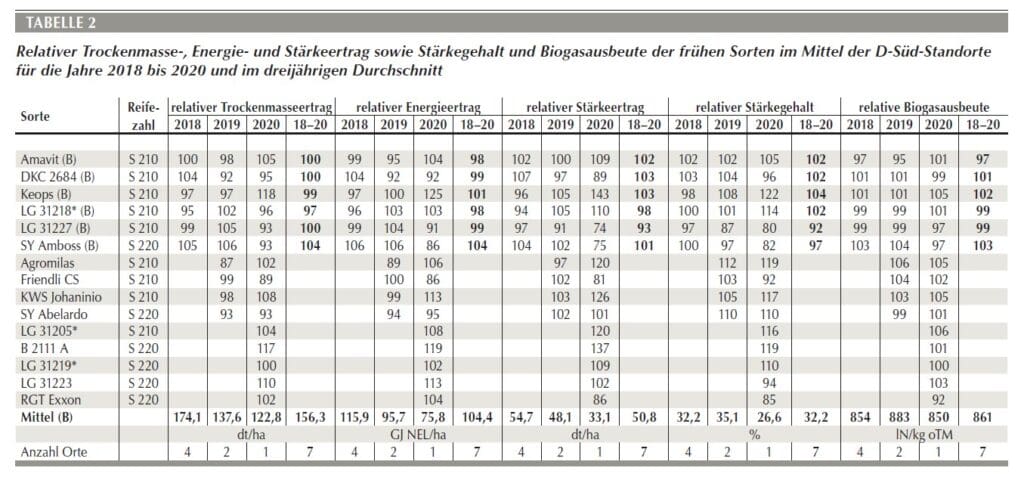

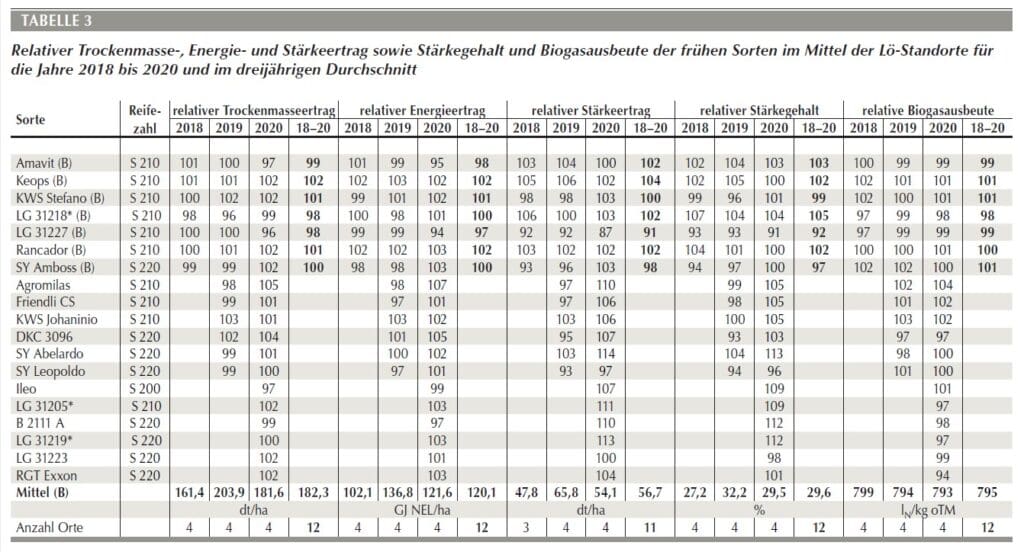

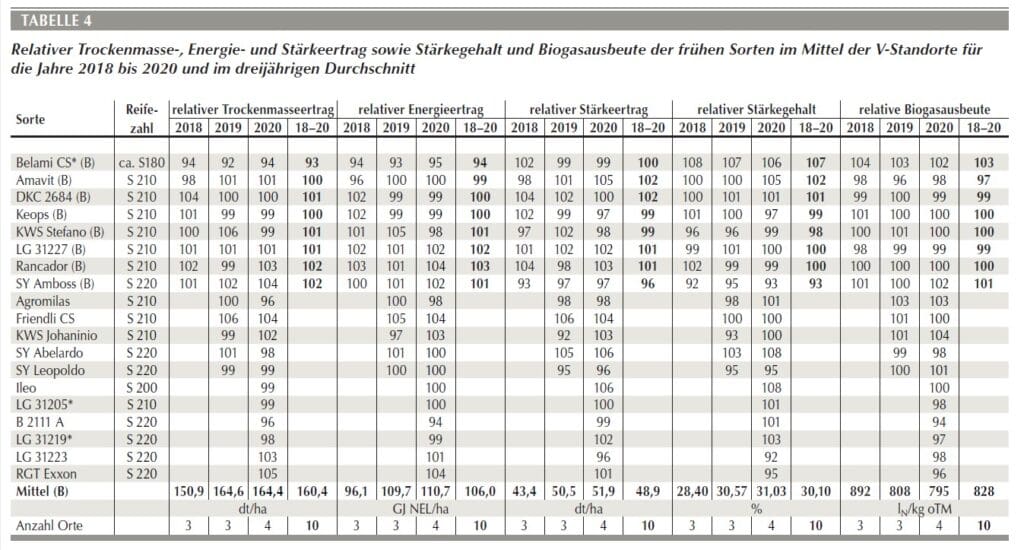

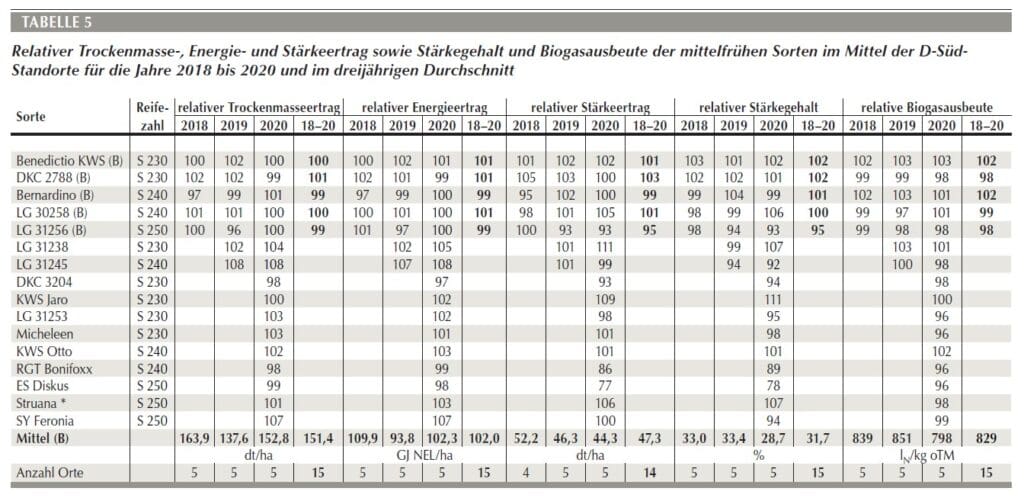

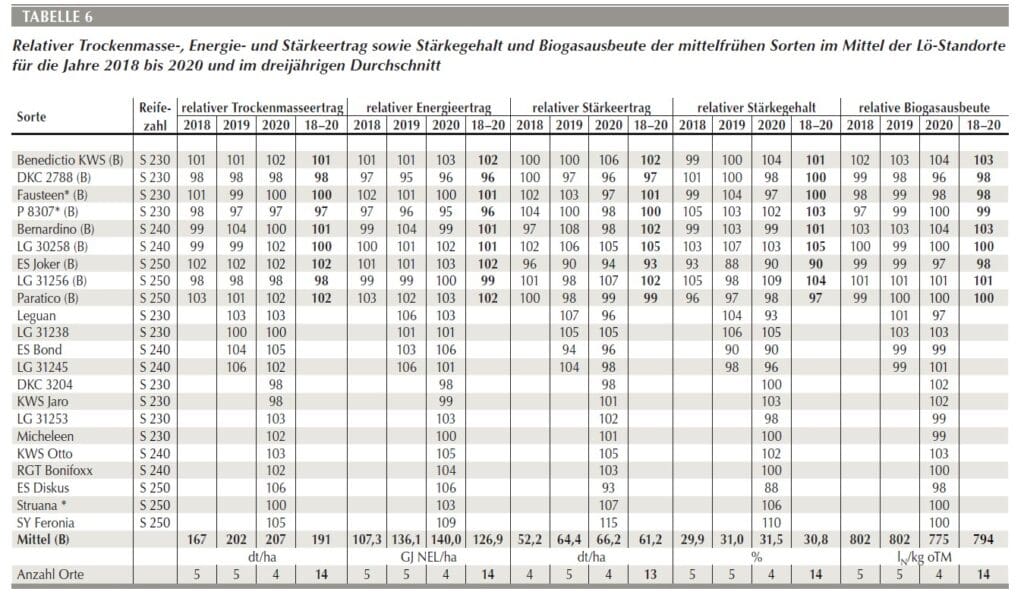

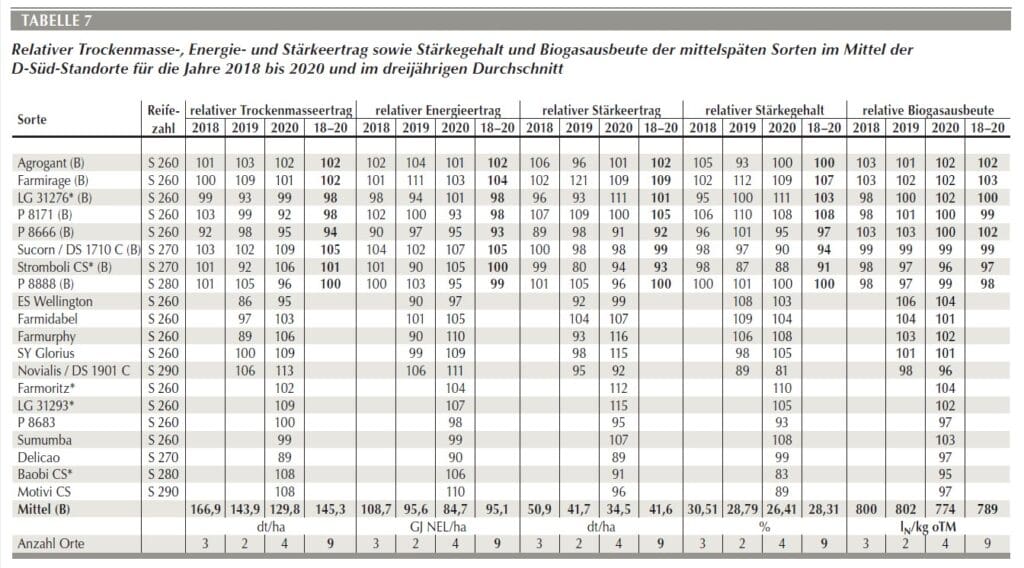

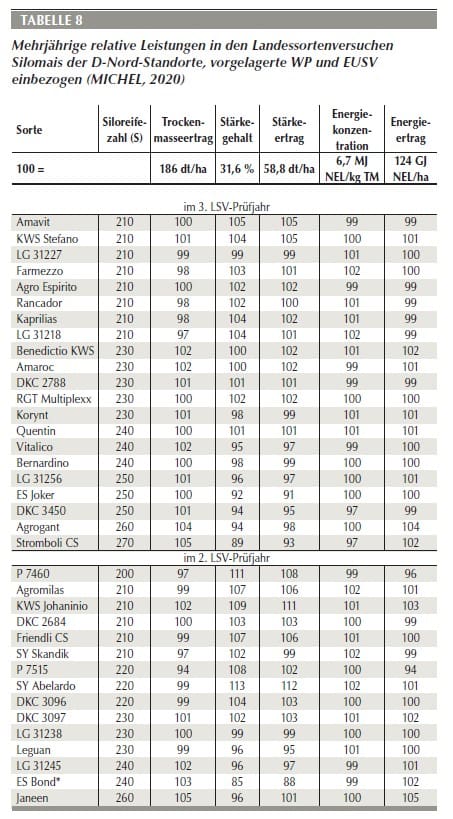

Juniregen sicherte im Anbaujahr 2020 durchschnittliche Erträge beim Silomais. Wir haben die Ergebnisse der Landessortenversuche 2018 bis 2020 mit Silomais für die ostdeutschen Anbaugebiete zusammengestellt. Die Ernte erstreckte sich von Ende August bis Ende September relativ lang, wurde aber durch Niederschläge unterbrochen.

Der Witterungsverlauf während der Vegetationszeit des Maises führte wie in den Vorjahren zu regional stärker differierenden Sortenleistungen in den Anbaugebieten. Allgemein waren jedoch zunächst ein kühler Mai mit Verzögerungen im Aufgang und der Jugendentwicklung sowie nach Trockenheit ein niederschlagsreicher Juni kennzeichnend. Im Juni wurde die Grundlage für die im mehrjährigen Vergleich durchschnittlichen Erträge gelegt. Die weibliche Blüte zum Monatswechsel Juli/August lag vergleichsweise spät und fiel in eine Trocken- und Hitzeperiode, sodass nicht an allen Standorten eine optimale Befruchtung erfolgen konnte.

Aufgrund fortgeschrittener Trockenmassegehalte begann die Ernte vor allem auf den D-Süd-Standorten teilweise bereits Ende August und wurde dann durch einsetzende Niederschläge zeitweilig unterbrochen. Die Haupternte erstreckte sich in der Folge bis in die zweite Septemberhälfte. Im Vergleich zu den beiden Extremtrockenjahren 2018 und 2019 lagen Trockenmasseertrag und Futterqualität etwas günstiger und erreichten überwiegend durchschnittliches Niveau. Die im weiteren Verlauf mit * gekennzeichneten Sorten besitzen eine EU-Zulassung.

Die Nachfrage nach Lebensmitteln auf Haferbasis steigt seit mehreren Jahren an. Auch der Haferanbau wächst: Von 2019 zu 2020 um 40.000 ha Fläche. Die Vermarktung von Hafer lohnt sich besonders, wenn Ertrag und Qualität hoch sind.

Ein Advertorial im Auftrag der Saaten-Union

Nach vorläufigen statistischen Angaben ist die Anbaufläche von Hafer in Deutschland 2020 um 40.000 ha auf 156.000 ha angestiegen. Da die Erträge nach den schwierigen Jahren 2018 und 2019 auf ein normales Niveau zurückkehrten, erhöhte sich auch die geerntete Hafermenge hierzulande deutlich. Die Nachfrage nach Lebensmitteln auf Haferbasis steigt seit mehreren Jahren kontinuierlich. Bei Erreichung der von Handel und Verarbeitung gewünschten Qualität ist damit der Absatz dieser zusätzlichen Mengen zu einem wirtschaftlich auskömmlichen Preis ebenfalls gesichert.

Mit der Hafersorte Lion steht seit Ende 2018 eine neue Qualitätssorte der Saaten-Union für den Anbau zur Verfügung. Ihr Qualitätsprofil wurde von der Schälmüllerei in ganz Europa herausragend gut akzeptiert. Auch im Kornertrag setzt die Sorte Lion in Verbindung mit einer überdurchschnittlich guten Widerstandsfähigkeit gegenüber Lager und Halmknicken Maßstäbe im Vergleich mit bisher verbreitet angebauten Hafersorten. Lion wird für das Frühjahr 2021 vorfristig nach zwei Landesortenversuchs (LSV)-Jahren voll zum Anbau in Nordrhein-Westfalen empfohlen. Vorläufige Empfehlungen der Sorte Lion zum Haferanbau wurden bereits im restlichen nordwestdeutschen Raum, in Hessen sowie auf den D-, Lö- und V-Standorten in Ostdeutschland ausgesprochen. Nun kommt es darauf an, für diese Sorte einen Leitfaden für den erfolgreichen Anbau zu entwickeln.

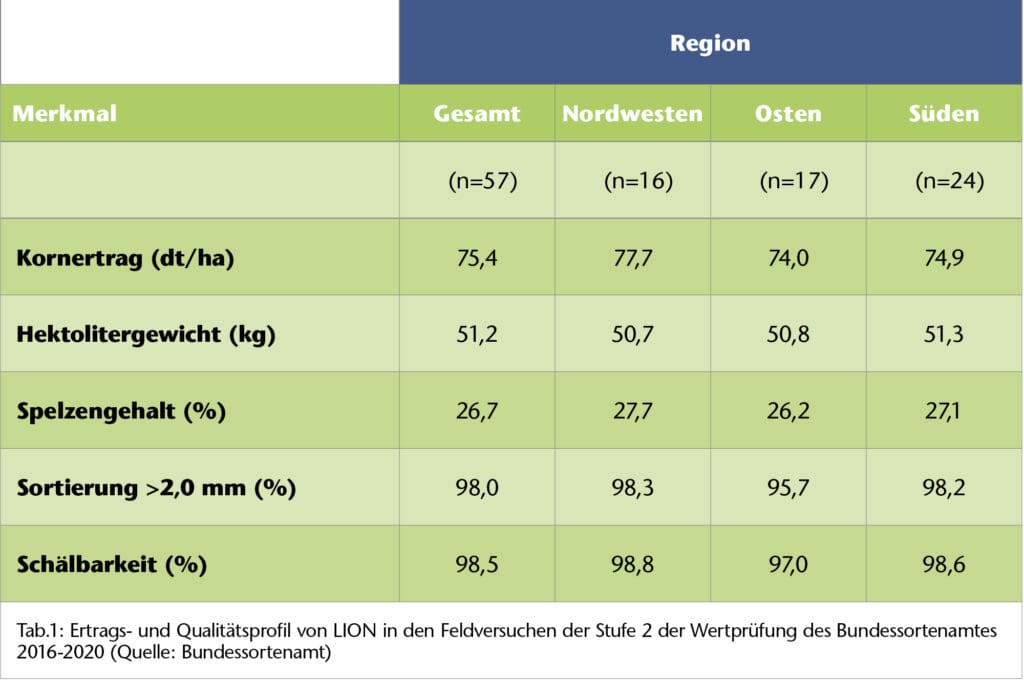

Als Sommerung spielen beim Haferanbau die Umweltbedingungen eine maßgebliche Rolle. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das regionale Ertrags- und Qualitätsprofil von Lion mit Hilfe der Wertprüfungsergebnisse der Jahre 2016-2020.

HaferanbaU: Regionale Eigenheiten gut kompensieren

Die Region des Haferanbaus hat Einfluss auf die Höhe des Kornertrages und einzelne Qualitätsparameter. Im Nordwesten Deutschlands können bei bester Sortierung und Schälbarkeit die höchsten absoluten Kornerträge erzielt werden. Das liegt vor allem an der längsten verfügbaren Zeit für die Jugendentwicklung und die Kornfüllung des Hafers. Jedoch fallen in dieser Region das vermarktungsrelevante Hektolitergewicht und der Spelzengehalt schlechter aus. Im trockeneren Ostdeutschland ist der absolute Kornertrag beim Haferanbau am niedrigsten, auch die Sortierung und die Schälbarkeit fallen schwächer aus. Unter kontinentaleren Bedingungen verkürzt sich insbesondere die Zeit für die Kornfüllung. Die Kernausbeute erreicht hier jedoch bei mittlerem Hektolitergewicht die höchsten Werte. In Süddeutschland werden bei mittleren Kornerträgen und Spelzengehalten die besten Hektolitergewichte erzielt. Auch die Sortierung und die Schälbarkeit erreichen fast die Werte aus der nordwestlichen Anbauregion. In Süddeutschland steht in der Regel nur eine deutlich verkürzte Zeit für die Jugendentwicklung zur Verfügung, während die Kornfüllungsphase ausreichend lang ausfällt. Eine äußerst qualitätsstarke, sehr ausgewogene Sorte wie Lion kann auf diese regionalen Eigenheiten besonders gut reagieren und somit überall erfolgreich angebaut werden.

Standfestigkeit schützt vor Risiken

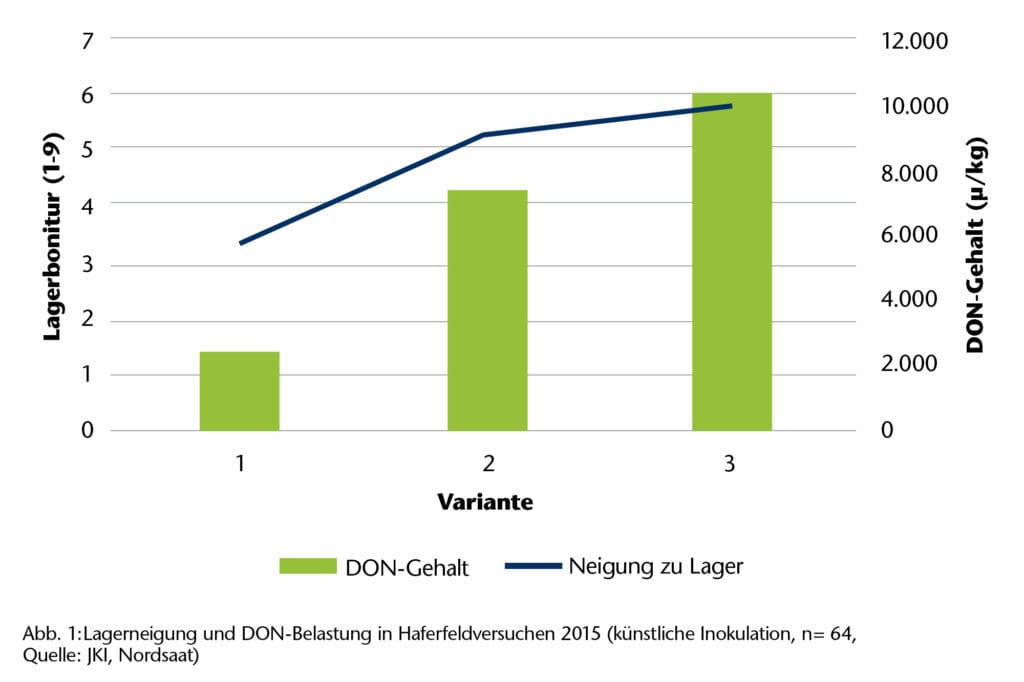

Die Hafersorte Lion war darüber hinaus sowohl 2019 als auch 2020 die standfesteste Hafersorte der LSV in Süddeutschland. Nach aktuellen Angaben zu langjährigen Anbauerfahrungen des Versuchsgutes Merklingsen der FH Südwestfalen kann Totallager im Hafer zu Ertragsverlusten von 50 % und mehr führen. Dabei leidet auch die äußere Kornqualität. Eine Verdoppelung der Lagerneigung führt darüber hinaus bei Hafer – unabhängig von der pflanzeneigenen Fusariumtoleranz – zu einem vierfach erhöhten Risiko der Belastung des Erntegutes mit Mykotoxinen (Abb. 1). Eine überdurchschnittlich standfeste Hafersorte wie Lion hilft dabei, diesen großen Risiken im Qualitätshafer-Anbau begegnen zu können.

für erfolg im Haferanbau: JETZT SORTENPROFIL checken

Mehr zu Lion und weiteren führenden Hafersorten für den Qualitätshafer-Anbau auch auf www.saaten-union.de/lion – jetzt abrufen!

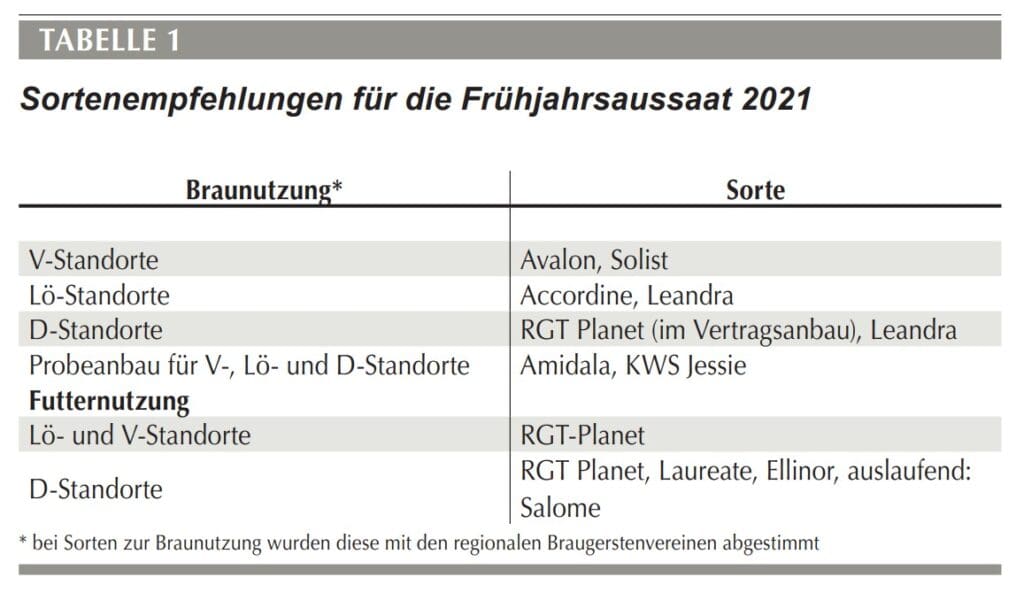

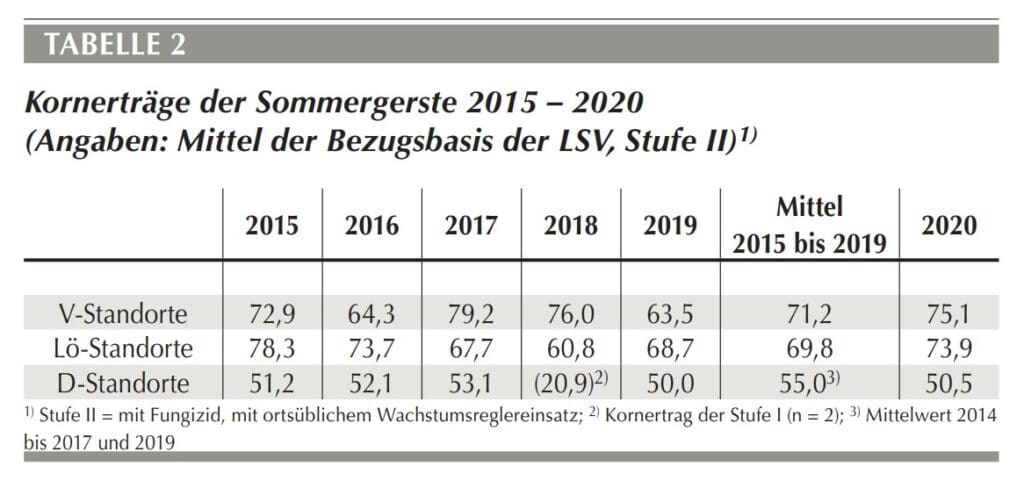

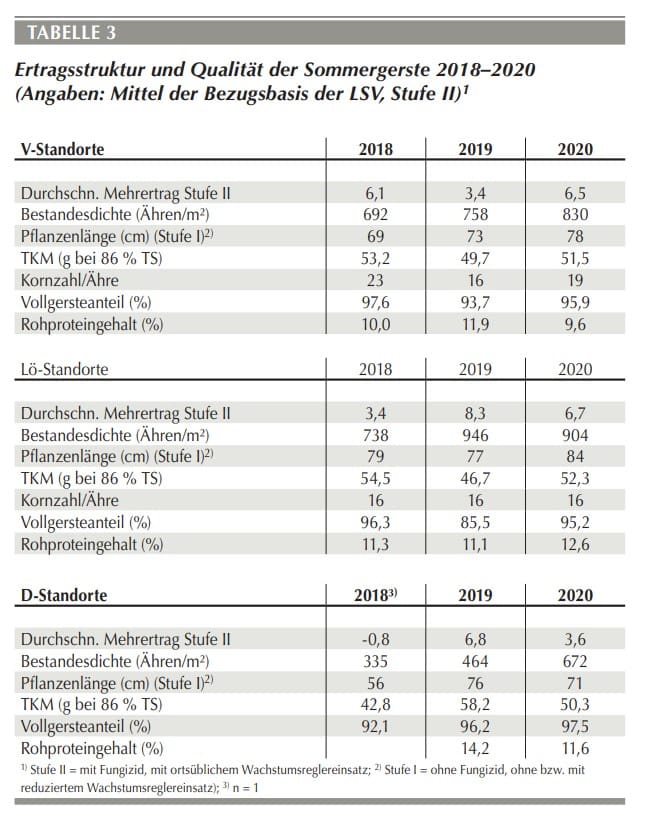

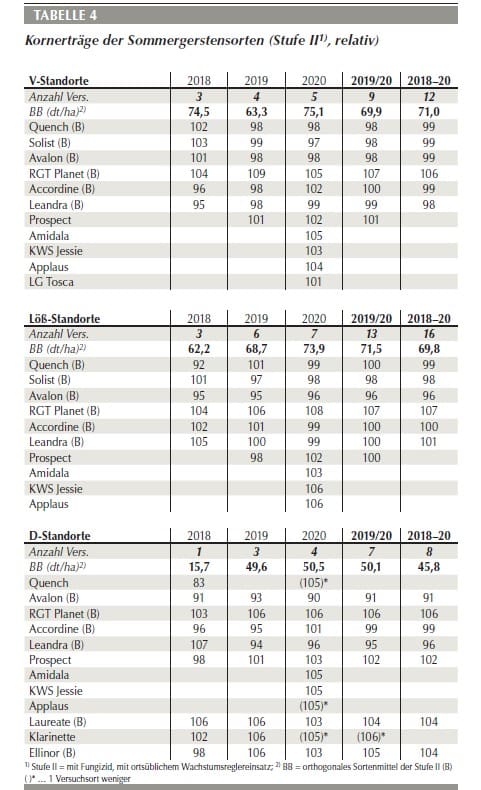

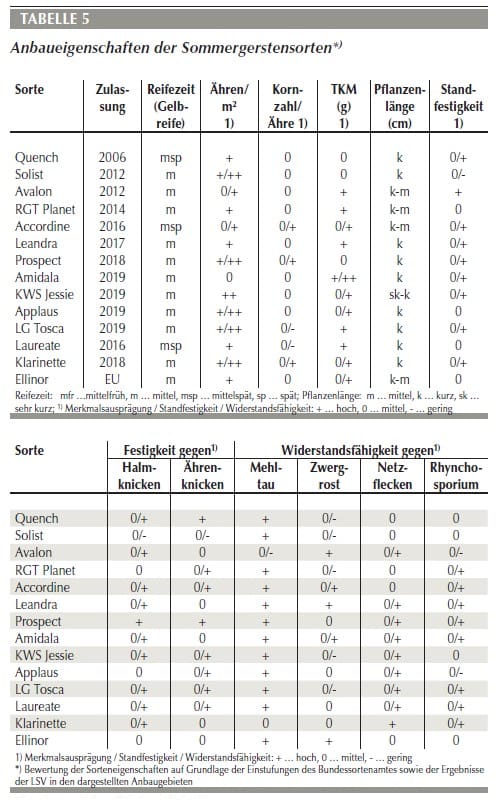

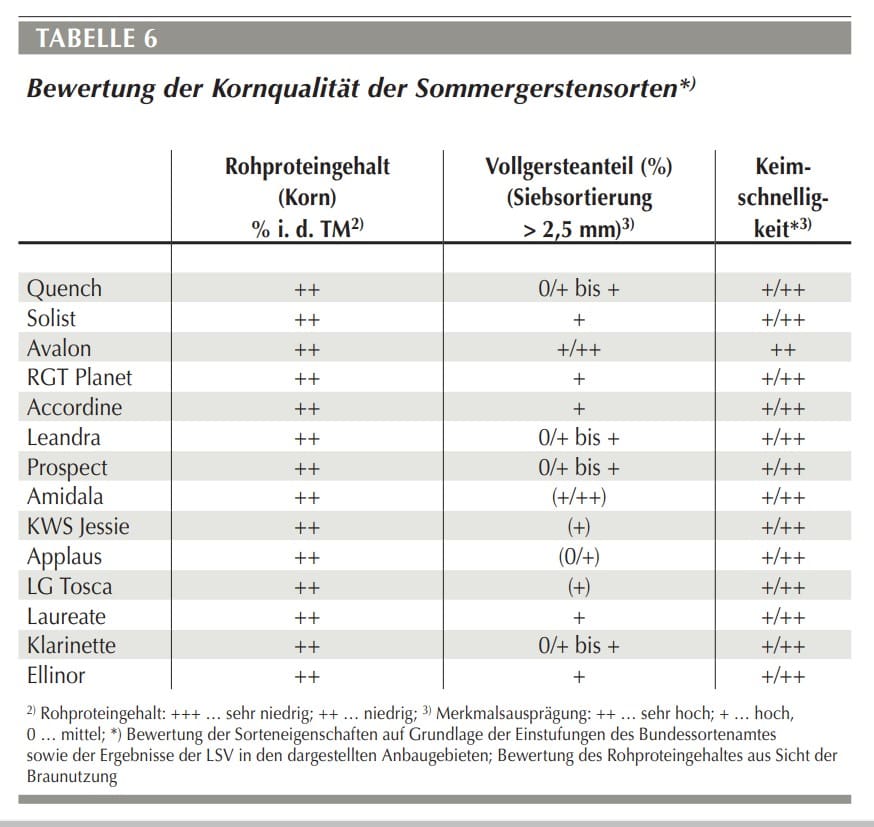

Ergebnisse der Landessortenversuche mit Sommergerste 2018–2020 / Genereller Anbaurückgang / Ausnahmen in Jahren mit schwierigen Aussaatbedingungen oder nach starken Auswinterungen

Der Sommergerstenanbau in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Ausnahmen vom Trend, wie zum Beispiel 2018, sind auf schwierige Aussaatbedingungen für die Winterkulturen oder aber Auswinterungen zurückzuführen.

Im Jahr 2020 standen deutschlandweit circa 367.000 ha Sommergerste im Feld, in Ostdeutschland waren es etwa 81.000 ha. Innerhalb der ostdeutschen Länder sind die Hauptanbauregionen in Thüringen und Sachsen zu finden. Mit etwa 57.000 ha befanden sich hier mehr als zwei Drittel der ostdeutschen Sommergerste. Auch die Sommergerste muss einen positiven Beitrag zum Betriebsergebnis liefern. Vorteilhaft sind hierbei die meist günstigen Erzeugungskosten dieser Kultur. Die Wirtschaftlichkeit hängt somit stark von den Handelspreisen ab, die von internationalen Märkten bestimmt werden.