Bauernzeitung: Das erste Mal findet die BraLa nur an drei, statt wie bisher an vier Tagen statt. Macht sich das bei den Ausstellerzahlen bemerkbar?

Ute Lagodka: Das kann ich noch gar nicht final sagen. Wir haben die Fristen für die Anmeldungen aufgehoben, es tut sich noch was. Insgesamt wurde das Programm gestrafft, die Struktur bleibt aber im Großen und Ganzen erhalten. Ich bin optimistisch, dass die einzige überregionale Agrarschau Brandenburgs ihre Geschichte als Fach- und Publikumsmesse erfolgreich weiterschreibt. Seit 1991 hat sie sich zu einem bedeutenden Treffpunkt für Landwirtschaft, Verbände, Verbraucherinnen und Verbraucher entwickelt.

BraLa 2025: Programm-Höhepunkte und Neuerungen der Agrarschau

Was dürfte aus Ihrer Sicht für Landwirte auf der BraLa 2025 besonders interessant sein?

Da ist zunächst der erste Messetag, der Freitag. Er beginnt mit der „Gemeinsamen Versammlung der Landwirtschaft“ und einem politischen Austausch der rund 30 mitwirkenden Verbände. Das ist neu und eröffnet die Möglichkeit, dass nicht nur die Landwirte, sondern alle, die im ländlichen Raum aktiv sind, einen gemeinsamen Termin mit Vertretern der Landespolitik haben. Ich bin gespannt, wie das neue Format, das der Landesbauernverband vorbereitet hat, angenommen wird.

In der Brandenburghalle finden zudem wieder Vorträge und Diskussionsrunden statt. Aufgefallen ist mir ein Angebot zur „sozialen Landwirtschaft“, die hier bisher noch nicht in aller Munde ist. Da geht es um die Einbeziehung älterer Menschen in Landwirtschaftsbetriebe.

Berufliche Entwicklung: Ansprechpartner für grüne Berufe auf der BraLa

Wie wird der BraLa-Campus angenommen?

Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler, Gruppen und Schulklassen haben sich für Freitag, den 9. Mai, angemeldet. Aussteller und Akteure bieten wieder spannende Themen und Aktionen in verschiedenen Themenblöcken rund um die Landwirtschaft und die grünen Berufe. Ich freue mich, dass der BraLa-Campus in Zusammenarbeit mit den Ausstellern und Verbänden und mit Unterstützung des Ministeriums für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz wieder angeboten werden kann. Und natürlich werden an allen Tagen Ansprechpartner für individuelle Fragen zur beruflichen Entwicklung auf der BraLa sein. Die BraLa lädt an allen drei Tagen zum Familienausflug ein. Kinder sind herzlich willkommen!

Traditionelle Highlights: Landestierschau, Landtechnikschau und Rückepferde

Was sehen Sie im Zentrum des Angebotes der BraLa 2025 an den drei Tagen?

Im Mittelpunkt stehen die Landestierschau, die Landtechnikschau sowie die Demonstration der Rückepferde. Die BraLa präsentiert wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen der Agrarbranche mit Vorführungen, Wettbewerben, Bühnenprogramm, Fachvorträgen und Mitmachaktionen. Und im pro-agro-Regionalmarkt kann man dann die kulinarische Vielfalt Brandenburgs entdecken.

Schaubrauen und historische Fahrzeuge

Auf welche Highlights am Rande der BraLa möchten Sie empfehlen?

Ich denke da an das Schaubrauen des Gesellensuds am Freitag. An dem Tag erwarten wir auch 75 historische Fahrzeuge der Rund-um-Berlin-Classics. Und am Samstag steht der 25. TRAFÖ-StaplerCup im Fokus – ein offizieller Qualifikationswettbewerb für die Forklift-Weltmeisterschaft.

BraLa 2025 – Programm auf einen Blick

Freitag, 9. Mai

Großer Ring

9 Uhr: Warm-up der Traktoren – kleine Technikschau

10 Uhr: Landesfleischrindwettbewerb des RBB mit Auszeichnung

14 Uhr: Eröffnung der Landestierschau, Ehrung verdienter Züchter

15 Uhr: Schauvorführung mit Hütehund und Schafen

16.30 Uhr: Landtechnikschau „gestern und heute“, Demonstration der Arbeit mit Zugpferden

18 Uhr: Fahrwettbewerb „BraLa-Cup 2025“ für Ponys und Pferde

Halle Paaren (kleine Halle)

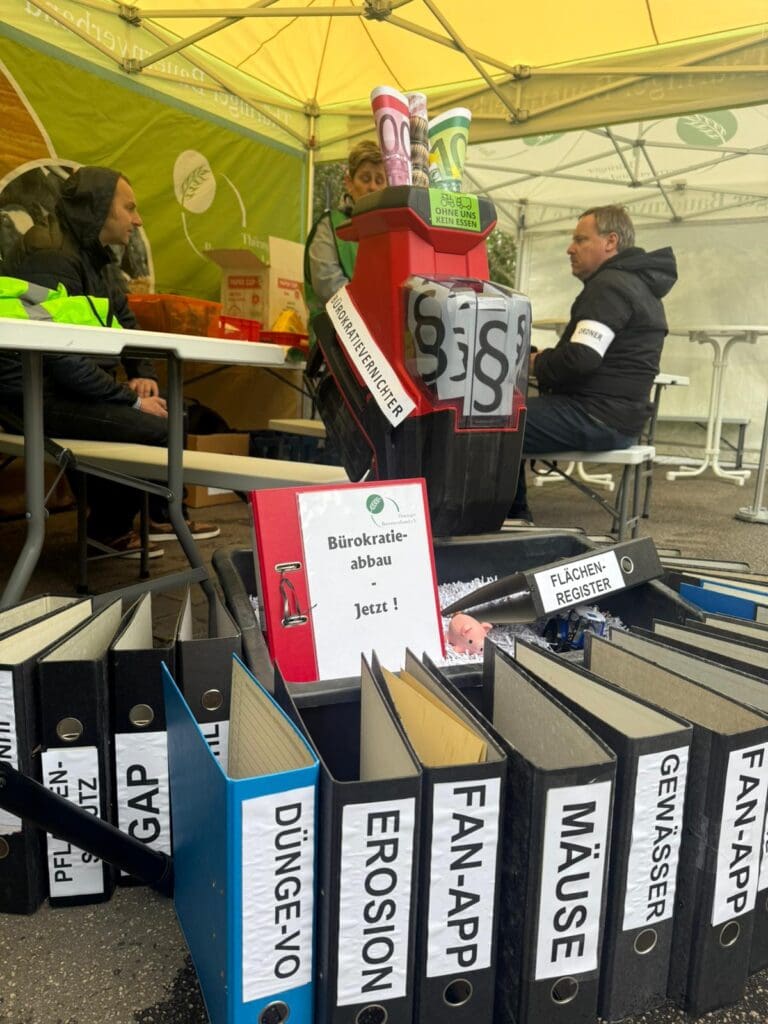

10 Uhr: Gemeinsame Versammlung der Landwirtschaft des Landesbauernverbandes Brandenburg zum Thema Bürokratieabbau für eine gute Agrarreform – Vorschläge für eine schlanke GAP 2028, agrarpolitischer Auftakt der 32. BraLa mit Ministerpräsident Dietmar Woidke, Agrarministerin Hanka Mittelstädt u. a.

Forum Brandenburghalle

9 Uhr: Treff zum BraLaCampus

16 Uhr: „Grün-Weiße Kooperation – soziale Landwirtschaft für ältere Menschen“ mit Ronald Höhner, Praxisforschungsstelle Heinersdorf

17 Uhr: „Artgerechte Haltung von Eseln und Maultieren, Einsatz für die Landschaftspflege“, Referentin Christine Möller, Vorsitzende Eselfreunde im Havelland e. V.

Bühne pro-agro-Regionalmarkt

ab 10.30 Uhr: Programm und Ausstellerinterviews

ab 11 Uhr: Wagner & Co

ab 17 Uhr: The Busketiers

Schaf- und Ziegenzelt

10 Uhr: Offene Zuchtwartschulung des Schafzuchtverbandes

RBB-Verbandszelt

17 Uhr: Schaumelken

Samstag, 10. Mai

Großer Ring

9 Uhr: Landesjungzüchterwettbewerb Fleischrinder RBB sowie Rassepferdeschau des Pferdezuchtverbandes

12 Uhr: Landtechnikschau

13 Uhr: BraLa Cup Zaunkönig – Zaunbauwettbewerb

14 Uhr: Landestierschau mit Auszeichnung erfolgreicher Züchter

16 Uhr: Landtechnikschau

Forum Brandenburghalle

10 Uhr: Falkenhof Potsdam präsentiert Greifvögel und Eulen

10.30 Uhr: „Grün-Weiße Kooperation – soziale Landwirtschaft für ältere Menschen“

11 Uhr: Baumschnitt im Kleingarten mit praktischen Beispielen, Referent: Sven Wachtmann, LV Brandenburg der Gartenfreunde

12.30 Uhr: Vorstellung grüner Berufe im Talk mit Akteuren, Prämierung Ausbildungsbetrieb

14.30 Uhr: „Faszinierende Bestäuber: Wildbienen in der Agrarlandschaft“ mit Dr. Hannes Petrischak, Heinz Sielmann Stiftung.

16 Uhr: Falkenhof Potsdam präsentiert Greifvögel und Eulen

Brandenburghalle, Stand 28 Netzwerk Fokus Tierwohl

15 Uhr: Beratung: „Das Huhn in guten Händen“ Tierarzt Dr. Jens Hübel vom Tierschutzberatungsdienst erläutert, wie Hühner sich am wohlsten fühlen, wenn sie mal festgehalten werden müssen

Bühne pro-agro-Regionalmarkt

ab 10.30 Uhr: Begrüßung, Programm und Ausstellerinterviews

ab 11 Uhr: Gernot von Kissner Trio

ab 14 Uhr: Tanzschule „Allround“

An den Parzellen

11 Uhr: Führung Agroforst-Parzelle mit Leon Bessert, DeFAF

Schaf- und Ziegenzelt

ab 9 Uhr: Wettbewerb Schafzucht, Herdbuchaufnahme und Körung

RBB-Verbandszelt

11.30 Uhr: Jungzüchterwettbewerb der Milch- und Fleischrinder RBB (Tierbeurteilung)

17 Uhr: Schaumelken

Sonntag, 11. Mai

Großer Ring

9 Uhr: Jungzüchterwettbewerbe: Pferde, Milchrinder RBB (Vorführwettbewerb), Fleischrinder RBB (Rangieren, Tierbeurteilung)

11 Uhr: Wettbewerb Führzügelklasse

12.15 Uhr: Landtechnikschau mit Auszeichnung BraLa-Oldie

13 Uhr: Hobby Horsing Cup

14 Uhr: Landestierschau mit Auszeichnung erfolgreicher Züchter und Rahmenprogramm der Jungzüchter der ausstellenden Tierzuchtverbände

Forum Brandenburghalle

10 Uhr: Falkenhof Potsdam präsentiert Greifvögel und Eulen

11 Uhr: Baumschnitt im Kleingarten mit praktischen Beispielen

12 Uhr: Grüne Berufe

Brandenburghalle Stand 28 Netzwerk Fokus Tierwohl

11 und 15 Uhr: Beratung: „Das Huhn in guten Händen“ Tierarzt Dr. Jens Hübel vom Tierschutzberatungsdienst erläutert, wie Hühner sich am wohlsten fühlen, wenn sie mal festgehalten werden müssen

Bühne pro-agro-Regionalmarkt

ab 10.30 Uhr: Begrüßung, Programm und Ausstellerinterviews

ab 12 Uhr: Rostfrei Rockband

ab 15 Uhr: Kinderprogramm

An den Parzellen

11 Uhr: Führung Agroforst-Parzelle mit Leon Bessert, DeFAF

Schaf- und Ziegenzelt

9 Uhr: Jungzüchterwettbewerb

16 Uhr: Schauscheren

an allen Tagen …

Regionale Produkte, Brandenburger Dorf, Kükenschlupf im Verbandszelt der Rassegeflügelzüchter, Schaumelken, Tierbeurteilung Geflügel und Kaninchen, Traktorfahren mit historischem Traktor für Kids, Wasserspielewelt, Bungee u. v. m.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Golßen bleibt „Gurkenstadt“: Nach monatelangem Bangen, Lichtermärschen, Protest-Aktionen und Unterschriftensammlungen geht ein Aufatmen durch den Spreewald und vor allem durch die Kleinstadt in der Niederlausitz. Die traditionsreichen Spreewaldhof-Gurken sollen auch künftig in Golßen ins Glas kommen. Eine Verlagerung der Produktionsstätte nach Schöneiche, wie noch im Januar geplant, wird es nicht geben.

„Till Alvermann, Geschäftsführer der Andros Deutschland GmbH, hat gestern (28.04., Anm. d. R.) mit dem Brandenburger Wirtschaftsminister Daniel Keller und weiteren politischen Akteuren erneut getagt. Dabei wurde beschlossen, dass die Spreewaldhof-Gurke auch zukünftig in Golßen produziert wird“, teilte Pressesprecherin Andrea Steinkamp auf Anfrage der Bauernzeitung mit.

Minister Keller erleichtert: „Wichtiges Signal für die Region und Beschäftigten“

„Ich bin sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit der Spreewaldkonserve Golßen GmbH eine neue Perspektive für den Produktionsstandort in Golßen zu vereinbaren“, sagte Minister Daniel Keller (SPD) der „Welt“. Für die Region und die Beschäftigten sei dies ein „deutliches Signal“. Man wolle „mit der Wirtschaftsförderung das Unternehmen dabei unterstützen, einen Plan für die Zukunft des Produktionsstandortes zu entwickeln.“

Warum Golßen Gurkenzentrum bleibt

„Der Landrat, die Bürgermeisterin von Golßen und die Beigeordnete und Dezernentin für Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft haben sich vehement für den Erhalt der Gurkenproduktion eingesetzt“, hieß es auf Anfrage. In einem Spitzengespräch am 28. April seien noch einmal die Vor- aber auch die Nachteile des Standortes Golßen mit allen Beteiligten erörtert worden. „Die Entscheidung ist in den vergangenen Monaten genau analysiert worden, denn die Marke Spreewaldhof muss gesichert werden. Letztlich waren die Größe des Standortes und der Wert für die Traditionsmarke Spreewaldhof ausschlaggebend“, so Andrea Steinkamp.

Was wird aus den 220 Beschäftigten?

Das Grundkonzept der Neuausrichtung bleibt jedoch bestehen. „Das Unternehmen muss sich neu aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben. Dazu gehört leider auch die starke Reduktion der Belegschaft“, betont die Unternehmenssprecherin. Bis Ende Mai sollen die neuen Pläne vorliegen, wie es in Golßen weitergeht. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass ca. 200-220 Mitarbeitende das Unternehmen verlassen müssen“, teilte Andrea Steinkamp auf Anfrage der Bauernzeitung mit.

Protest-Marsch mit 2000 Lichtern

Am Abend des 26. März demonstrierten rund 350 Menschen mit einem Lichtermarsch in Golßen gegen die Schließung des Standortes. Damit dort nicht die Lichter ausgehen, zeigten sie beim „Protest mit 2000 Lichtern“ ihre Solidarität mit den betroffenen Mitarbeitern. Die Nachricht, dass auch der Hofladen in Golßen geschlossen werden soll, sorgte zuletzt für weitere Bestürzung unter den Beschäftigten.

Unterschriften-Aktion für Gurkenproduktion in Golßen

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief für den Erhalt der Spreewälder Gurkenproduktion in Golßen auf. Um den Erhalt aller Arbeitsplätze zu fordern, hatte die NGG mit ihrem „Golßener Weckruf“ Anfang April bereits über 2.000 Unterschriften gesammelt. „Das sind mehr als wir Einwohner von Golßen haben“, so Bürgermeisterin Andrea Schulze.

„Ob in der örtlichen Bäckerei, im Sportverein oder in anderen Betrieben der Ernährungsindustrie: Überall gingen die Unterschriftenlisten herum“, teilte die NGG in einer dpa-Meldung mit. „Die Solidarität mit den Beschäftigten und der Region ist riesig!“

Golßen als „Gurkenstadt“

Die Stadt Golßen wird auch als „Gurkenstadt“ bezeichnet. Bürgermeisterin Andrea Schulze hatte nach Bekanntwerden der Umstrukturierungspläne im Januar gegenüber dem rbb gesagt: „Für die Stadt Golßen ist das ein Schock!“ Zehn Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner seien in dem Werk beschäftigt. „80 Jahre Spreewaldhof Golßen, im Prinzip kennt kein Golßener die Stadt ohne den Spreewaldhof“, so Schulz weiter.

Gurkenproduktion: Seit Jahren Verluste

Vor einigen Wochen war die Schließung der Gurkenproduktion so begründet worden: „Wegen der schwierigen Marktbedingungen müssen wir das Geschäft strategisch neu ausrichten. Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, erklärte Geschäftsführer Till Alvermann.

Seit Jahren schreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben Verluste. Gründe dafür seien eine rückläufige Marktentwicklung, negative Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg sowie gestiegene Energie- und Rohstoffkosten. Mit der Anpassung der Produktionsstrukturen will das Unternehmen die Produktionskapazitäten an die Markterfordernisse anpassen.

Sozialverträglicher Übergang

Von der Neuausrichtung des Unternehmens sind in Golßen 220 Arbeitsplätze betroffen. Der Übergang soll sozialverträglich gestaltet werden: „Aktuell sind wir mit den Sozialpartnern im engen Austausch, sowie im engen Dialog mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Näheres können wir sicherlich in den kommenden Wochen mitteilen“, so Pressesprecherin Andrea Steinkamp auf Anfrage der Bauernzeitung.

Die Traditionsmarke „Spreewaldhof“ ist mit ihrem Gurkensortiment ein vertrauter Anblick in den Konservenregalen Ostdeutschlands und ganz Deutschlands. Das Markensortiment bleibt für die Verbraucher unverändert. Der Spreewaldhof (Spreewaldkonserve Golßen GmbH) stellt seit fast 80 Jahren Obst-, Gemüse- und Gurkenkonserven her. Seit 2021 gehört das Unternehmen zur französischen ANDROS-Gruppe. Rund 32 verschiedene Obst- und Gemüsesorten verarbeitet das Unternehmen jährlich.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Ein Gerüst an der Fassade des Betriebsgebäudes begrüßt mich bei meinem Besuch unseres Praxispartners und lässt Vorfreude aufkommen. Die ersten Schritte zur Renovierung scheinen in vollem Gange zu sein. „Es war an der Zeit, die Fassade zu erneuern“, so Johannes Gawlik, einer der beiden Geschäftsführer und Betriebsleiter der Vipperow Agrar GmbH & Co. KG. Doch es gehe nicht nur um die Optik – die Wärmedämmung des in die Jahre gekommenen Gebäudes stehe im Vordergrund. Mit modernen Sandwichplatten soll die Fassade verkleidet werden, um einen angenehmen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu schaffen.

Neue Feldspritze im Test: Technik für den Ackerbau

Ende März wurde eine neue, hochmoderne Feldspritze geliefert. Zwar sei die „alte Spritze“ erst drei Jahre alt und bleibe selbstverständlich weiterhin in Betrieb, sagt Martin Groß, ebenfalls Geschäftsführer und Betriebsleiter der Vipperow Agrar. Doch die neue Danfoil Concorde, die in Dänemark hergestellt wird, habe eine besondere Sprühtechnologie, von der man sich einiges verspreche. Darum habe man sich entschieden, die Anhängespritze, die gut 70.000 Euro gekostet hat, zu kaufen. „Uns wurde gesagt, dass wir in Deutschland einer von nur wenigen Betrieben sind, der diese Feldspritze besitzt“, sagt Martin Groß. Dagegen sei die Concorde in Dänemark sehr weitverbreitet.

Zurzeit probieren die beiden Betriebsleiter das gute Stück aus. Dafür müssen sie sich erst einmal mit der Arbeitsweise, den Funktionen und Einstellungen vertraut machen. Und das mit einer Bedienungsanleitung, die in Dänisch bzw. Englisch verfasst ist.

„Es macht richtig viel Spaß, die neue Spritze auszuprobieren“, sagt Johannes Gawlik. „Viel mehr, als im Büro zu sitzen und Anträge auszufüllen.“ Erst wenn die beiden Betriebsleiter genau wissen, wie die Spritze funktioniert, werden die Mitarbeiter, die später die Feldspritze auf dem Acker bedienen werden, eingewiesen.

Luftunterstützte Feldspritze: Vorteile für Pflanzenschutz und Umwelt

Die Anhängespritze mit einer Arbeitsbreite von 32 Metern nutzt eine Luftunterstützung. Sie verwendet Luft zum Verteilen der Spritzflüssigkeit im Gegensatz zu klassischen Feldspritzen ohne Luftunterstützung. Bei der Ausbringung auf Flächen mit keiner oder nur geringer Bestandshöhe sorgt die Luft dafür, dass die Tropfen den Erdboden erreichen und durch horizontale Luftbewegung verteilt werden.

Bei hohen Beständen wird durch die um die Pflanzen erzeugte Luftzirkulation sichergestellt, dass die Spritzflüssigkeit sowohl in die oberen Bereiche als auch in Bodennähe verteilt wird und dass sie sowohl an die Blattober- als auch an die Blattunterseite gelangt.

Das Benetzen der Blattunterseite erleichtere das Eindringen der Pflanzenschutzmittel und erhöhe dadurch auch die Wirkung. „So triffst Du viel besser die Schädlinge, als mit der konventionellen Spritze“, betont Martin Groß.

Dazu komme, dass der Verbrauch an Chemikalien reduziert werde. Das geschehe, indem man eine niedrigere Dosierung wähle oder bei gleicher Dosierung die Behandlungshäufigkeit herabsetze. Die Ausnutzung der Spritzbrühe werde durch eine geringere Wasseraufwandmenge erzielt. Die Wassermenge liege zwischen 35 und 80 l/ha gegenüber 150 bis 400l/ha bei der konventionellen Spritze. Das mache die neue Spritze umweltfreundlicher, und im Spritzenvergleich solle sich auch die Wirtschaftlichkeit verbessern, so Martin Groß.

Die Spritze eigne sich für die Ausbringung aller bekannten Pflanzenschutzmittel und für sämtliche Kulturen des Ackerbaubetriebes. In erster Linie komme die Concorde aber bei den Kartoffeln zum Einsatz, so Johannes Gawlik.

Effizienter Kartoffelanbau: Moderne Technik für hohe Erträge

Ein paar Tagen später sollte es mit der Kartoffelpflanzung losgehen. Die Anbaufläche beträgt 180 ha, von der ungefähr 7.500 t vermarktungsfähige Knollen geerntet werden können, so Martin Groß.

Die Pflanzleistung liege bei ungefähr 10 ha/Tag, Früher seien dafür mehrere Bearbeitungsschritte notwendig gewesen, die heutige Kartoffellegemaschine sei ein All-in-one-Gerät. Das beschleunige das Setzen der Kartoffeln. In einem Arbeitsgang werde der Boden vorbereitet, die Kartoffeln gebeizt, vierreihig gepflanzt und gehäufelt.

Um eine gleichmäßige Bestandsentwicklung zu erzielen, sei eine gründliche Pflanzgutsortierung besonders wichtig. In der kühlen, trockenen und dunklen Lagerhalle, in der tonnenweise Vermehrungskartoffeln gelagert werden, laufen zurzeit die Förderbänder und transportieren die Pflanzkartoffeln zur Sortierung. Seit Kurzem steht dort ein geräumiger Holzcontainer, der mit einem neuen Sortiertisch ausgestattet wurde, erzählt Johannes Gawlik. Dort sortieren die Mitarbeiter nun im Warmen und ohne große Lärmbelastung die Kartoffeln möglichst schonend nach Qualität.

Weizenverladung für den Export

Vor einer großen Halle auf dem Hof stehen Lkw und werden mit Weizen beladen. „Das geht alles zum Weitertransport in den Hafen von Rostock“, erklärt Johannes Gawlik. Der Weizen müsse nun raus aus der Halle. In der Hoffnung, dass die Weizenpreise im Frühjahr ansteigen, habe er den Weizen nach der Ernte eingelagert.

Winterlager für Boote: Verlässliche und kurative Einnahmequelle

Doch die Rechnung sei leider nicht aufgegangen. Die Kosten der Einlagerung, wie z. B. Belüftung oder Schädlingsbekämpfung, seien hoch gewesen. „Da hätten wir lieber noch ein paar Boote mehr einlagern sollen“, sagt Johannes Gawlik. Denn dieser besondere Service für Bootsbesitzer ist für den Betrieb eine verlässliche Einnahmequelle. Gut 40 Boote stehen noch in den Hallen der ehemaligen LPG zur Überwinterung und werden in Kürze mit Traktoren zurück in den benachbarten Hafen transportiert. Die Vermietung der Winterstellplätze für die großen Yachten nahe der Mecklenburgischen Seenplatte sei sehr gefragt.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Wenn ein Betrieb, der eine eigene Molkerei hat, mit der Milchviehhaltung aufhört: Was sagt das über die Bedingungen für diesen Produktionszweig in Brandenburg aus? Einen Tag, bevor die ersten zehn Angus zum Aufbau einer neuen Mutterkuhherde in Brodowin eintrafen, schauten wir mit Ludolf von Maltzan auf den Prozess der Entscheidungsfindung zurück.

Ludolf von Maltzan über das Ende der Milchkühe in Brodowin

Bauernzeitung: Die Nachricht, dass Brodowin sich von den Milchkühen trennt, kam überraschend. Eigentlich sollten – so hieß es in einem früheren Newsletter – die Ställe modernisiert werden. Wie kam es zu der Umkehr?

Ludolf von Maltzan: Die Kühe waren immer ein Teil von uns. Wir waren nicht nur Milchbauern, wir waren – und sind – ja auch Milchveredler und haben dadurch eine ganz besondere Beziehung zu unseren Milchkühen gehabt. Trotzdem: Wenn man in seinem Büro sitzt und über den Zahlen brütet, erinnert man sich, wie viele Male man schon glaubte, mit Milchkühlen eine gute Perspektive zu haben. Und immer wieder ist irgendwas dazwischen gekommen. Milchkuhhalter glauben immer, morgen wird es besser. Und momentan sieht es ja auch wieder gut aus. Aber ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht mehr von der Eventualität der Zukunft blenden zu lassen.

Brodowin: Ausstieg aus Milchviehhaltung statt geplante Stallmodernisierung

Aber es war doch noch die Rede von Stallmodernisierung …

Brodowin war ja bis zur Wende eine LPG-Tier. Mit dieser Bausubstanz haben wir teils weiter gewirtschaftet. Zwischen zwei alten Ställen wurde ein großes neues Dach gebaut, sodass eine Mischung aus neu und alt entstand. Das Neueste ist von 1995/96, also auch schon lange her. Wir haben immer noch vom neuen Stall geredet, aber der war in die Jahre gekommen, da hätte sehr viel investiert werden müssen. Ich hatte mich darauf eingestimmt und intensiv mit Melkrobotern etc. beschäftigt, Betriebe besucht, die damit arbeiten. Ich kam zu dem Schluss: Der einzige Vorteil ist, dass man nicht mehr an zwei Schichten gebunden ist. Aber man muss sich genauso um die Tiere kümmern, besonders, wenn die Technik nicht funktioniert. Die Höhe der Investitionen und die Erkenntnis, dass es nicht unproblematisch ist, hat mich nicht bestärkt, zu investieren.

Aber Demeter und Roboter schließen sich nicht grundsätzlich aus?

Nein, das schließt sich nicht aus. Es gibt natürlich wie überall auch bei Demeter Kritiker von Robotern, aber es ist zulässig. Wir fahren ja auch mit GPS auf unseren Traktoren und pflügen nicht mehr mit dem Pferd. Demeter so zu sehen, wäre ganz falsch.

Aber Tiere gehören zu Demeter, also: Kreislauf muss sein. Reichten die Mutterkühe? Welche Tiere haben Sie außerdem?

Wir haben noch sechs oder sieben Ziegen und ein Rauhwolliges Pommernschaf zum Anfassen und 2.400 Legehennen und die dazugehörigen Hähne in mobilen Ställen.

Reicht das für den Kreislauf?

Für die Felder sind die Mobilställe wichtig, aber das reicht nicht. Wir haben eine Futter-Mist-Kooperation mit dem Betrieb Weidewirtschaft Liepe, keine zehn Kilometer Luftlinie von hier. Wir liefern Stroh, Heu oder Fläche für Stroh und Heu und bekommen dafür Mist und können somit unser Defizit ausgleichen.

Trockenheit und Auflagen: Teure Bewässerung für Demeter-Standards

Sie haben in Ihrem Newsletter zum Ausstieg aus der Milchviehhaltung geschrieben, dass sich die Parameter verändert hätten, dass beim Futteranbau in Brodowin mehr Fläche gebraucht wird. Können Sie das präzisieren?

Die Demeter-Richtlinie besagt, dass 50 Prozent der Jahresration der Rinder Grünfutter sein sollten. Wir haben wegen der Frühjahrstrockenheit seit Jahren Schwierigkeiten, das einzuhalten.

Zwar gehen wir mit grünen Weiden aus dem Winter, dann kommt die Frühjahrstrockenheit, und wir haben schon im April mitunter nur noch Heu auf der Weide – da wächst nichts mehr. Sie sind zwar noch ein bisschen grün, aber es findet kein Aufwuchs statt. Wenn Sie dann noch Milchkühe melken wollen, brauchen Sie Silage. Die gilt aber nicht als Grünfutter. Das hat uns sehr unter Druck gesetzt. Wir haben angefangen, unsere Weiden zu beregnen. Dadurch sind die Kosten wiederum erheblich in die Höhe geschossen. Kurz: Wir haben den Grünfutteranteil nur durch Beregnung unserer Weiden erreichen können und das wurde sehr teuer. Das sind Details, die mit uns und mit unserem Verband zu tun haben.

Ausstieg: Schwierige Rahmenbedingungen für Milchviehhaltung in Brodowin

Das wird andere Milchviehhalter, die nicht solche Auflagen haben, vielleicht entspannen. Wiesen zu beregnen, nur damit das Futter wächst und Regeln eingehalten werden, ist schon krass. Aber mit der Trockenheit kämpfen ja alle …

Ich bin jetzt seit 19 Jahren in Brodowin, und seit 19 Jahren beobachten wir Feuchtigkeitsentwicklung und Frühjahrstrockenheit. Auch wenn das Jahresend-Ergebnis das nicht unbedingt widerspiegelt: Es gab Jahre, in denen wir eine extreme Frühjahrs-Trockenheit hatten. Wir haben hier vier Fahrsilos auf dem Hof. Die Niederschlagsverteilung ist so ungünstig geworden, dass wir mittlerweile mindestens immer noch ein Silo in Reserve halten, um sicher durch den nächsten Winter zu kommen.

Es gab ein Jahr, in dem wir das nächste Frühjahr mit dem nächsten Schnitt nur mit großen Anstrengungen erreicht haben. Um das auszugleichen, müssen wir mehr Futterfläche vorhalten. Das kostet Geld, weil Sie dort ja auch Getreide anbauen könnten, das noch dazu nicht so einen hohen Wasserverbrauch hat wie Grünland. Und: Tiere dürfen nicht hungern, das ist das erste Gebot eines jeden Landwirtes. Wenn man diesbezüglich sichergehen will, muss man dafür sorgen, dass genug Futter da ist. Und wenn Sie dafür mehr Fläche brauchen, wird es teuer. Als ich das durchgerechnet habe, ist zutage getreten, dass eine ohnehin schwierige Produktionstechnik mit einer seit Jahren äußert schwierigen Mitarbeitersituation, einem Investitionsstau im Unternehmen, verbandsbezogen erhöhten Kosten, dass diese ganzen Punkte zusammengenommen ein Grund sind, mit der Milch aufzuhören.

Crowdfunding als Lösung? Warum der Mut zum Wagnis fehlte

Sie bekommen ja Milch zum Beispiel auch aus dem Spreewald. Können Sie die Molkerei also weiter betreiben, weil die Verhältnisse dort anders sind?

Die Verhältnisse sind anders und hinzu kommt: Silvia Zeidler von der Agrargenossenschaft Spreetal zum Beispiel hat den Stall vor sechs, sieben Jahren modernisiert, hat Melkroboter, einen tollen luftigen Stall mit 280 Plätzen und Weide drumherum. Sie hat einfach zum richtigen Zeitpunkt investiert. Wenn dasselbe heute gebaut werden würde, würde es mehr als das Doppelte kosten. Da hat es eine wahnsinnig hohe Preissteigerung gegeben.

Diese Investition – ohne Gebäude, nur zwei Roboter – liegt zwischen 700.000 und einer Million Euro. Im Moment haben wir eine gesellschaftliche Situation, in der das Geld nicht locker sitzt. Auch nicht bei unseren sehr treuen Kunden. Ich hatte auch über Crowdfunding nachgedacht, aber das wäre eine halbe Sache geworden. In der gleichen Zeit ist unser Umsatz in der Molkerei um fast die Hälfte eingebrochen. Sich in so einer Lage für ein Wagnis zu entscheiden, fehlte mir der Mut, auch wenn ich manchmal in Richtung Wagnis gehe.

Aber in diesem Fall habe ich mich dagegen entschieden. Es gibt Milchkuhbetriebe, da kommen Sie rein, und da stimmt alles, die gesamte Struktur. Das war bei uns nicht so. Ich liebe Milchkühe, ich habe aber nicht die Zeit, mich jeden Tag unter die Kuh zu stellen. Es war ein reiner Lohnarbeitsbetrieb, und das macht es schwierig. Wir haben den Lieferservice, den Großhandel und andere Schwerpunkte – die Aufgabe der Milchkuhhaltung hat mit der Komplexität des Unternehmens zu tun.

Schwierige Entscheidung gegen die Milch

Der Brandenburger Praxispartnerbetrieb hat auch mit der Milch aufgehört, aber junge Leute gefunden, die die Milchviehproduktion auf eigene Rechnung übernommen haben und sich da jetzt reinknien …

Ja, ich habe auch gesucht, aber vielleicht nicht so intensiv, wie man hätte suchen können. In unserer Konstellation hätte es auch viele Risiken mit sich gebracht. Ich bin, so wie es jetzt im Moment ist, überhaupt nicht glücklich, aber ich bedauere die Entscheidung auch noch nicht.

Hat auch das lange Warten auf die Richtlinie zur einzelbetrieblichen Investitionsförderung eine Rolle gespielt?

Am Ende nicht. Wenn ich eine positive Grundeinstaltung behalten hätte, wäre es kein Thema gewesen, hätte ich noch abgewartet.

Kunden-Reaktionen und neue Perspektiven

Wie reagierten Ihre Kunden auf den im Newsletter angekündigten Ausstieg aus der Milchviehhaltung des Ökodorf Brodowin?

Wir haben keine Kritik, wie ich es erwartet habe, sondern sehr viel Zuspruch bekommen. Grundtenor: Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Es gab auch Leute, die haben jetzt erst mitbekommen, dass wir auch von anderen Demeterhöfen Milch bekommen, das wurde damit nochmal offengelegt.

Neue Strategie: Regionale Kooperation statt eigener Produktion

Wie viel Milch verarbeitet die Brodowiner Molkerei zur Zeit?

Jetzt sind es ungefähr noch drei Millionen Liter im Jahr. Das Thema der Zukunft ist Kooperation. Wir arbeiten mit der Gläsernen Molkerei in Münchehofe und Dechow und mit der Molkerei in Lobetal zusammen. Es ist heutzutage ein Gebot der Stunde, dass man schaut: Wer kann welche Sachen am besten. Wir tauschen auch Milch untereinander aus.

Was wird aus den Ställen, die jetzt leerstehen?

Die sind teils für die Mutterkuhherden reserviert, die bei strengem Frost und zum Abkalben reinkommen können sollen. Außerdem wollen wir unseren Hof beleben und mehr für Kinder und Jugendliche machen – aber das ist erst nach der nächsten Ernte dran.

Blick in die Zukunft: Ludolf von Maltzan über Nachfolge, neue Schwerpunkte und Bio-Krise

Wie sieht Ihre Tagesroutine aus? Worum kümmern Sie sich persönlich?

In den letzten vier Jahren habe ich den Ackerbau selbst geleitet. Jetzt haben wir einen neuen Verantwortlichen für den Bereich, da habe ich dringend eine Entlastung gebraucht. Ich kümmere mich natürlich um Vertriebs- und Marketingfragen, Betriebswirtschaft, die Rekrutierung von Führungspersönlichkeiten, Grundstücksangelegenheiten, Pachtverträge …

Eine 80-Stunden Woche? Denken Sie manchmal über eine Betriebsnachfolge nach?

Ich arbeite total gerne. Allerdings möchte, wer viel Energie reinsteckt, auch etwas heraushaben. Brodowin hat die Bio-Krise der letzten drei Jahre voll getroffen, ich musste immer wieder reagieren. Früher habe ich die Schwankungen im Tierbereich immer abgefangen, den Betrieb als Ganzes beurteilt und das gesamte Konstrukt nicht infrage gestellt.

Jetzt orientiere ich darauf, dass alles, was wir tun, eine Chance in der Zukunft hat. Das Gesamtkonstrukt wird die Summe aller funktionierenden Einzelbetriebsteile sein. Ich bin 62 und habe drei Kinder, von denen sich zwei sehr für unser Unternehmen interessieren. Insofern richtet man sich auf die nächste Generation ein. Im Moment scheint es so, als könnte es funktionieren.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Zum 1. April 2025 hat die Phönix GmbH offiziell ihre Tätigkeit aufgenommen. Damit werde aus der bisherigen Phönix Group, einer Kooperation von fünf deutschen Zuchtorganisationen, eine feste Gesellschaft mit klarem Fokus auf ein zukunftsfähiges, effizientes Zuchtprogramm, teilte das Unternehmen kürzlich mit.

Die französische Zuchtorganisation Élitest, ein Zusammenschluss von Züchtern aus dem Elsass, Lothringen und dem Département Haut-Marnais, bleibe Kooperationspartner der Phönix Group, werde jedoch aktuell kein Gesellschafter der GmbH sein. Mitglieder der Phoenix GmbH, die ihren Sitz im westfälischen Münster hat, sind demnach folgende weiterhin eigenständige Organisationen: Rinderzucht Schleswig-Holstein eG (RSH), Rinderproduktion Berlin-Brandenburg GmbH (RBB), RinderAllianz GmbH (RA, tätig in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt), Rinder-Union West eG (RUW) und Rinderunion Baden-Württemberg e. V. (RBW).

Gruppe besteht seit 2020

Die im September 2020 gegründete Phönix Group ist seit Jahren eine feste Größe in der Rinderzucht. Hauptzweck ihrer Etablierung war zunächst die Durchführung eines gemeinsamen Zuchtprogramms für die Rasse Deutsche Holsteins, das Anfang 2021 offiziell startete. Zu dieser Kooperation gehörten ursprünglich sechs große deutsche Zuchtunternehmen, später kam die französische Besamungsgenossenschaft Élitest hinzu.

Die Partner vereinen mit über einer Million Kühe 50 % der deutschen Holstein-Population, sie können in diesem Bereich über 1,2 Millionen Gesamtbesamungen vorweisen. Die Phönix Group ist ferner führend in den Bereichen Fleckviehzucht (ca. 150.000 Kühe) und Brown-Swiss-Zucht (40.000). Die Gruppe verkauft mehr als vier Millionen Portionen Rindersperma pro Jahr im In- und Ausland.

Qnetics verlässt den Verbund

Aktuell umfasst die Phönix Group die genannten fünf deutschen Partner. Die Qnetics GmbH (Hessen/Thüringen) kündigte Ende November 2024 ihren Austritt aus dem Verbund an. Sie wollte den Schritt der GmbH-Gründung nicht mitgehen. Die 2017 gegründete Qnetics ist eine Tochter von Landesverband Thüringer Rinderzüchter eG (LTR), Zucht- und Besamungsunion Hessen eG (ZBH) sowie Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e. V. (TVL).

Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse der Zuchtwertschätzung vom April 2025 teilte Qnetics zu Monatsbeginn auf Facebook mit, dass trotz der Entscheidung, die Phönix Group zu verlassen, der partnerschaftliche Austausch, auch rund um die Zuchtwertschätzung, bestehen bleibe. Die enge Zusammenarbeit bei Bullenauswahl, Ankauf für die Zuchtprogramme und Spermaaustausch bleibe weiterhin „harmonisch und zukunftsorientiert“.

Kontinuität für Landwirte: Lokale Ansprechpartner bleiben

Seit der Gründung der Phönix Group habe die Bündelung von Fachwissen und Ressourcen im Mittelpunkt gestanden, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Phönix GmbH. Die enge Zusammenarbeit habe es ermöglicht, ein kooperatives Zuchtprogramm aufzubauen und den Herausforderungen der Branche erfolgreich zu begegnen. Mit der neuen Unternehmensstruktur werde dieser Weg nun konsequent fortgesetzt.

Für die Landwirte als Kunden bleibe der gewohnte Service erhalten. Die lokalen Zuchtorganisationen seien weiterhin die direkten Ansprechpartner für alle Dienstleistungen rund um die Rinderzucht. Die GmbH konzentriere sich auf die Erstellung hochwertiger Besamungsbullen, die Spermaproduktion und den überregionalen Spermavertrieb mit dem Ziel, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Während Besamungsbullen des gemeinsamen Zuchtprogramms bislang im Besitz der einzelnen Verbände blieben, sollen künftig angekaufte Bullen in den Besitz der Phönix GmbH übergehen, die auch das Sperma vermarktet.

Pikante Personalunion: Weidele führt Phönix und Synetics

„Die Gründung der Phönix GmbH ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Wir bündeln unser Know-how und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg. Gleichzeitig bleibt für die Landwirte alles wie gewohnt – nur effizienter und zukunftsorientierter“, betonte Dr. Michael Steinmann, geschäftsführender Vorstand der RUW und einer der beiden Geschäftsführer der Phönix GmbH. Er leitet die Gesellschaft gemeinsam mit Dr. Alfred Weidele. Letzterer, der Teil der Geschäftsführung der RBW bleibt, war erst im Juni 2024 auch zu einem von zwei Geschäftsführern des deutsch-französischen Zuchtunternehmens Synetics eG ernannt worden. Das Amt bekleidet Weidele seit 1. Januar 2025.

An Synetics ist neben mehreren französischen Zuchtorganisationen (Evolution International) auch die Masterrind GmbH (Niedersachsen/Sachsen, zusammen ca. 600.000 Herdbuchkühe der Rasse Holstein) beteiligt. Diese ist eine Tochtergesellschaft von Masterrind Hannover eG (MAR), Sächsischer Rinderzuchtverband eG (SRV) und Weser-Ems-Union eG (WEU). Synetics gilt – mit nach eigenen Angaben jährlich weltweit vermarkteten sieben Millionen Samendosen – als führende europäische Rinderzuchtgenossenschaft und somit weiterer Big Player in der Holsteinzucht – und ist damit faktisch ein Mitbewerber von Phönix am Markt für Rindersperma.

Samenaustausch zwischen Phönix und Synetics

Das Fachmagazin agrarheute zitierte mit Blick auf die unter diesen Vorzeichen erstaunliche Personalie Alfred Weidele selbst, der auf Anfrage zunächst verdeutlicht habe, dass Phönix und Synetics weiterhin eigenständige und unabhängige Organisationen seien und jede für sich „rund laufen müsse“.

Richtig sei, dass er, Weidele, bei beiden Organisationen die Verantwortung für das Zuchtprogramm trage. Eine Zusammenarbeit in gewissen Bereichen sei sinnvoll und notwendig. Ein erster Schritt sei der Samenaustausch zwischen Phönix und Synetics, der in den letzten Wochen vereinbart worden sei und mit sofortiger Wirkung beginne. Die Spitze der Genetik werde breiter verfügbar und der Austausch werde zu einem höheren Zuchtfortschritt führen. Die Zeit für diesen Schritt sei reif gewesen, und der Druck am Markt habe diese Entwicklung unterstützt, habe Weidele vor allem mit Blick auf die großen Zuchteinheiten in Nordamerika erklärt.

Nur wenige Zuchtorganisationen nicht in Phönix oder Synetics

Auch bei der Züchtung von Besamungsbullen sowie der Samenproduktion würde eine Zusammenarbeit zwischen Phönix und Synetics Vorteile bringen, allerdings erfolge hier erst eine Evaluierung, wird Weidele noch zitiert.

Phönix und Synetics decken zusammen einen überaus großen Anteil der deutsch-französischen Holsteinpopulation ab. In der Bundesrepublik sind demnach neben Qnetics lediglich noch die Osnabrücker Herdbuch eG (OHG), der Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter eG (VOST) sowie die bayerische Holsteinzucht nicht in einem der beiden Blöcke integriert.

Mit der neuen Struktur setze die Phönix GmbH ein klares Zeichen für eine starke, wettbewerbsfähige Rinderzucht in Deutschland und darüber hinaus, erklärte das Unternehmen abschließend.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Beinknochen, ein Unterkiefer mit Zähnen, ein paar Stofffetzen, die Reste von einem Schuh, Splitter, die mal ein Schädel waren – Joachim Kozlowski hat die Überreste dieses Toten vor einer Woche in Georgenthal in Ostbrandenburg geborgen. An diesem Märztag liegen sie in einem kleinen grauen Pappsarg in einer Baracke neben der Kriegsgräberstätte am Rande von Lietzen bei Seelow in Ostbrandenburg. Daneben in offenen Plastiksäcken erdfeuchte Gebeine mit Anhaftungen von Baumwurzeln und Humus. Sie müssen noch trocknen, bevor Kozlowski sie reinigt, ausmisst, ihnen, wenn möglich, ihren Namen zurückgibt. So wie denen, die schon in beschrifteten Klarsichtfolientüten auf dem Arbeitstisch liegen. Joachim Kozlowski ist der einzige Umbetter, der für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Deutschland unterwegs ist – meistens in Brandenburg.

Während sich 60 km westlich von hier im politischen Berlin die Stimmen überschlagen, wenn es um die Kriegstüchtigkeit Deutschlands geht und darum, mit welchen Mitteln und mit wie viel Geld sie wiederherzustellen sei, kümmert Kozlowski sich um die Toten des vergangenen Weltkrieges, von dem sich trotz allem Geschrei immer noch die meisten Menschen wünschen, es möge der letzte gewesen sein.

© Heike Mildner

Frühjahr vor 80 Jahren

80 Jahre ist es her, dass bei der Schlacht um die Seelower Höhen vom 16. bis 19. April 1945 in nur vier Tagen 45.000 Menschen starben. Viele Tausende kommen hinzu, schließt man jene mit ein, die seit dem ersten Brückenkopf der Roten Armee über die Oder bei Kienitz am 31. Januar 1945 im Kampf um Berlin ihr Leben ließen: Deutsche und Russen, Ukrainer und Polen, Soldaten und Zivilisten, weitaus mehr Männer als Frauen. Die einen wollten die Niederlage des nationalsozialistisch regierten Deutschlands besiegeln, die anderen sollten sie verhindern. Die das nicht mehr wollten, wurden auf Befehl deutscher Offiziere als Deserteure an Straßenbäumen aufgehängt.

Die Knochen im Pappsarg sind die eines russischen Soldaten. „Sein Schädel war zertrümmert, möglicherweise wurde er erschossen“, sagt Kozlowski. 80 Jahre später wollte jemand einen Baum pflanzen und stieß beim Ausheben der Pflanzgrube auf einen Schuh mit Knochen. Polizei und Ordnungsamt wurden informiert. „Die entscheiden dann, wie es weitergeht. Das ist grundsätzlich erst mal ein toter Mensch, und wenn es ein Opfer von Krieg und Gewalt ist, dann ist es nach Gräbergesetz der Bundesrepublik Deutschland mein Auftrag, mich darum zu kümmern.“

In diesem Fall wurde Kozlowski vom Ordnungsamt beauftragt und vom Kampfmittelbeseitigungsdienst begleitet. Etwa bei der Hälfte aller Fälle finden sich Waffen in der Nähe der Toten, bei diesem war es nur eine Patrone. Dass es sich um einen Rotarmisten handelt, habe er anhand der Dentalstruktur erkannt. Wie immer in so einem Fall hat Kozlowski die russische Botschaft informiert. Wahrscheinlich werden diese Gebeine in der russischen Kriegsgräberstätte in Lebus, seit 1994 der „Zubettungsfriedhof“ für Gefallene der Sowjetarmee, eingebettet.

Kowalke und Kozlowski

Zubettungsfriedhof für deutsche Kriegstote im Osten von Brandenburg ist die Kriegsgräberstätte bei Lietzen. In einer Ecke der Baracke, die Kozlowskis Arbeitsstätte ist, stehen 6.000 Pappsärge, die er in den nächsten Jahren auseinanderfalten wird, 15.000 waren es in den vergangenen 16 Jahren, eingeschlossen die Rotarmisten, Funde in Halbe und Spremberg. 2009 war Erwin Kowalke in den Ruhestand gegangen, der sich mit seiner Frau Gisela seit der Wende um würdevolle Umbettungen von Kriegstoten in Deutschland gekümmert hatte.

Vom Rettungssanitäter zum Umbetter

Bevor Kozlowski das Amt von Kowalke übernahm, bildete er bei der Bundeswehr Rettungssanitäter aus. Als solcher begleitete er damals eine zweiwöchige Ausbettungsaktion bei Schönfließ in der Nähe von Frankfurt (Oder). „Ich war für die medizinische Sicherstellung verantwortlich, für den Fall, dass irgendwas passiert im Rahmen der Ausbettung. Erwin Kowalke war der hauptamtliche Umbetter. Von ihm habe ich fast alles gelernt“, erinnert sich Kozlowski.

Kriegstote in Brandenburg: Die Suche nach den Angehörigen

Kowalke habe ihm vermittelt, dass über allem Wissen und Können – von Geschichte über Anthropologie und Anatomie, von den juristischen Grundlagen über die körperliche Arbeit bis hin zur Dokumentation, – dass über alldem der Dienst am Menschen, am einzelnen Toten und an dessen Angehörigen, steht.

Denn wenn Kozlowskis Arbeit getan ist, der Tote einen Namen hat und alle Formulare ausgefüllt sind, versucht das Bundesarchiv Berlin, dessen Angehörigen ausfindig zu machen. „Um die Angehörigen zu finden, ist es wichtig, dass sie eine Anfrage gestellt und eine aktuelle Adresse angegeben haben“, sagt Kozlowski. Das gehe ganz einfach online unter gräbersuche-online.de und gelte auch für Zehntausende Umbettungen, die der Volksbund alljährlich außerhalb von Deutschland vornimmt. Kozlowskis Brandenburger sind nur die Spitze des Eisbergs, der die deutsche Expansionswut vor 80 Jahren markiert.

Zwischen individuellem Gedenken und anonymen Gräbern

Zurück nach Lietzen. Die Kriegsgräberstätte ist zweigeteilt: Schaut man von unten den Hügel hinauf, liegen auf der linken Seite 429 Soldaten der Wehrmacht, die im Frühling 1945 von ihren Kameraden bestattet wurden. Sie haben kleine Namensschilder, auf denen Geburts- und Sterbedatum zu lesen sind. Die meisten sind junge Leute, die das Leben noch vor sich gehabt hätten, Jahrgänge 1920–1927, gerade alt genug, um in einem sinnlosen Krieg verheizt zu werden. Einer wäre am Tag nach seinem Tod 20 geworden, ein anderer ist genau an seinem 25. Geburtstag gefallen. Es sind solche Details der Kriegstoten in Brandenburg, die über den ganzen großen Irrsinn hinaus anrühren.

Zweigeteilte Kriegsgräberstätte: der Hügel mit den Kreuzen und der Friedhof mit 429 Gräbern (v. l.).

© Heike Mildner

Orientierungslos im Gräberfeld: Wo Nummern die Namen ersetzen

Auf der rechten Seite ist der Hügel kahl. Nur ein paar Steinkreuze stehen auf dem Rasen. Neben dem Weg Steine mit Nummern, die die Grabreihen kennzeichnen. Welcher Kriegstote in Brandenburg an welcher Stelle liegt, ist nur anhand eines Planes ausfindig zu machen. Ein individuelles Gedenken ist kaum mehr möglich, seitdem dieser Teil – der, auf dem die neu aufgefundenen Toten eingebettet werden – umgestaltet wurde. Deren Namen und Daten sind in große Stelen graviert, die neben einem Kreuz auf der Hügelkuppe aufgestellt wurden. Der Einzelne geht hier erneut in der Masse auf.

Wie auf anderen Friedhöfen auch spielen hier die Kosten eine größere Rolle als die Möglichkeit, den Platz des Einzelnen auszuweisen. „Wenn Angehörige kommen, die einen Brief bekommen haben, in dem zum Beispiel ‚Block 1, Reihe 7, Grab 200‘ steht, sind sie ratlos, wenden sich an mich, und ich hole dann den Plan raus“, sagt Kozlowski, den auch eine persönliche und bisher erfolglose Suche an das Thema bindet. „Ich glaube, in jeder deutschen Familie ist irgendjemand im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, ein Bruder, ein Vater, ein Sohn …“

Sparen: Abstriche beim würdevollen Gedenken

Das zentrale Gedenken ereignet sich meist in zeitlicher Nähe zum nächsten Volkstrauertag oder zum Kriegsende, manchmal in Verbindung mit der Einbettung der ausgebetteten Toten eines Jahres. Auch hier soll möglichst gespart werden, einmal in zwei Jahren wäre aus Kostengründen besser, hat man Kozlowski wissen lassen. Ein Unding für ihn, der wie alle Christen die Toten vor Beginn der Weihnachtszeit würdig unter die Erde gebracht sehen möchte.

Kriegstote in Brandenburg: Neue Funde durch Bau von Windrädern und PV-Anlagen

Seit Windräder und Photovoltaikanlagen auf den Äckern wachsen, hat die Anzahl der Ausbettungen zugenommen. „Wir sind hier mitten in einem Kampfgebiet“, kommentiert Kozlowski, der selten weiß, wie sein nächster Arbeitstag aussieht. Montag (31.3.) fährt er zur Feststellung von Gräbern mit Euthanasieopfern nach Lüneburg, häufig ist er in Dresden. Und manchmal melden sich Zeitzeugen, die ihm sagen, wo damals Kriegstote in Brandenburg begraben wurden. Diese bekommen dann nach 80 Jahren ein Grab und vielleicht ihren Namen zurück. Was Kozlowski mit dem Blick in die Geschichte überhaupt nicht versteht: wenn Politiker, Waffenlobby und Medien den Krieg befeuern: „Es reicht nicht, sich alle paar Jahre am Volkstrauertag oder bei einer Einbettung auf den Friedhof zu stellen und zu sagen: Nie wieder Krieg!“

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

So trocken wie in den ersten drei Monaten dieses Jahres war es in Wasewitz selten. Nur 77,4 mm Niederschlag maß die Wetterstation des Wassergutes Canitz für diesen Zeitraum – der niedrigste Wert seit einschließlich 2020. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre waren es im ersten Quartal 111 mm. Und es können, wie 2024, auch schon mal 141 mm werden. Doch davon ist man in diesem Jahr weit entfernt. Der März brachte beispielsweise nur 24,6 mm. „Das macht keinen Spaß“, bringt es Geschäftsführer Dr. Bernhard Wagner auf den Punkt. Regen wird dringend gebraucht. Zum Beispiel von den frisch ausgesäten Zwiebeln.

Präzise Zwiebelaussaat durch autonome Robotik

Im Prinzip sind die Flächen beregnungsfähig. Aber bei dieser extremen Trockenheit besteht die Gefahr des Ausspülens. „Würden wir bei diesen Bedingungen beregnen, würden wir das Saatgut quasi wegspülen und verschlämmen“, verdeutlicht der Chef des Betriebes. Die Bodenfeuchte, die bei der Zwiebel-Aussaat im Boden vorhanden war, reicht zum Glück für das Keimen gut aus.

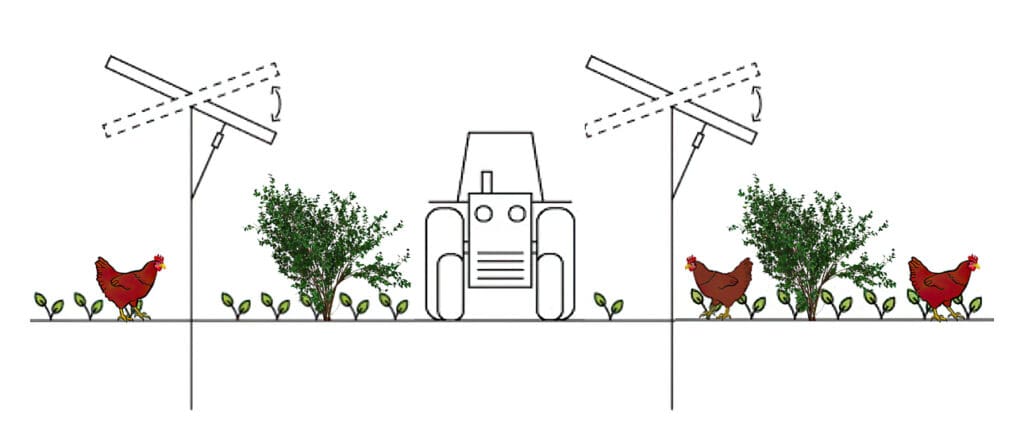

Auf 35 ha hat das Wassergut diese Kultur im Anbau; verteilt auf zwei Flächen. Auf der größeren Teilfläche, die 26 ha umfasst, wird im klassischen Reihensaatverfahren ausgesät: in Reihen und einem Abstand von rund 3 cm zwischen den Einzelsamen. Dahingegen kommt auf 9 ha der „FarmDroid“ zum Einsatz, der Saatpunkte mit je sechs bis acht Samen, die Horste, anlegt. In diesem Horstsaat-Verfahren liegen die Samengruppen circa 18 cm auseinander.

Solarbetriebener 24/7-Einsatz: Zeitersparnis bei der Zwiebel-Aussaat

Der autonom arbeitende Feldroboter ist speziell für die Aussaat und mechanische Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen wie Zuckerrüben oder Zwiebeln entwickelt worden. Er orientiert sich über GPS und ist dank RTK-Signal bis auf 8 mm präzise. Der solarbetriebene FarmDroid kann selbstständig die ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen – im Prinzip 24 Stunden am Tag. So schafft er in nur vier Tagen die gesamte Aussaat der Zwiebeln. Eine lückenlose Beaufsichtigung ist nicht notwendig und erspart somit Personalaufwand. Vergleichsweise leicht – ein Apparat wiegt rund 900 kg – schont sein Einsatz zudem die Bodenstruktur.

Pro Durchgang legt der Roboter mit einer Spurweite von 1,50 m acht Saatreihen an, vier zwischen den Rädern und je zwei außerhalb. Nachdem die Aussaat automatisch erfolgt, wird der Boden klassisch mit einem Traktor und einer Glattwalze angewalzt. „Wir brauchen einen guten Bodenabschluss, um die Unkrautsamen zum Keimen zu bringen“, erklärt der Geschäftsführer. Danach wird die Fläche – vorrangig im Reihensaatverfahren – abgeflammt, um die Unkrautkeimlinge zu beseitigen.

Präzise Unkrautbekämpfung: Striegeln und Hacken

Doch der FarmDroid kann mehr. Nach der Aussaat auf der kleinen Teilfläche werden die Saataggregate umgebaut und die Vorrichtungen zum Striegeln montiert. Zwei Durchgänge Blindstriegeln folgen, dann geht „Farmi“, wie man ihn auf dem Wassergut nennt, schon bald ins Hacken über. Die durch ihn gesetzten Saatpunkte sind noch abgespeichert. Daher kann er auch den Boden zwischen den Horsten bearbeiten, ohne diese zu zerstören.

Einen Durchgang Handarbeit gibt es dennoch: Der mit Saisonarbeiterinnen besetzte solarbetriebene Jäteflieger fährt langsam über den gesamten Bestand, damit sie zwischen den jungen Zwiebelknollen das Unkraut herausziehen können. In diesem Stadium ist die Gefahr am geringsten, die vergleichsweise dicht beieinander wachsenden Zwiebeln herauszuziehen.

Die Bodenbearbeitung der 9 ha erledigt der Feldroboter rund um die Uhr. Meistens lädt das Solarmodul den Akku tagsüber ausreichend auf, sodass „Farmi“ auch nachts zum Hacken und Striegeln laufen kann. Für Ausfälle steht eine Powerbank bereit. Zur Aussaat allerdings fährt der FarmDroid überwiegend am Tag. Damit wolle man vermeiden, dass über den nächtlichen Tau Feuchtigkeit in die Saataggregate gelangt und die Samenkörner verkleben, erläutert Bernhard Wagner.

Ertragsbilanz des FarmDroid: Wo liegen Optimierungspotenziale?

Das Gerät kann zusätzlich über eine App gesteuert werden, an die auch Fehlermeldungen gesendet werden. Das komme noch relativ oft vor, wie der Geschäftsführer zu verstehen gibt. Das heißt, ein Mitarbeiter muss jederzeit zur Verfügung stehen, um im Bedarfsfall einzugreifen. „Das kann natürlich niemand sein, der eine Schlüsselmaschine fährt und fest eigebunden ist“, ergänzt Wagner.

Der FarmDroid ist jetzt im dritten Jahr im Einsatz. Das Wassergut Canitz zieht eine durchwachsene Bilanz. „Wir sind mit den Erträgen noch nicht zufrieden“, sagt der Geschäftsführer. Während mit dem herkömmlichen Produktionsverfahren ein durchschnittlicher Ertrag von 50 bis 55 t/ha erzielt wird, sind es auf der vom Feldroboter gesäten und gepflegten Fläche rund 20 % weniger. Das hängt maßgeblich mit dem Wachstum der Zwiebeln im Saatpunkt zusammen. Denn sie konkurrieren um Platz, was prinzipiell in Ordnung ist. Jedoch passiert es dabei auch, dass die Zwiebelpflanzen in der Mitte des Saatpunktes nach oben geschoben werden und den Bodenanschluss verlieren können oder beim Abschlagen des Zwiebelkrauts durch den Unterdruck herausgesogen und zerschlagen werden.

Blick in die Zukunft: Alternativen zum FarmDroid

Man sei noch am Testen und Ausprobieren und werde erst nach dieser Saison zu einer abschließenden Beurteilung kommen, resümiert Wagner. Aber möglich sei auch, dass man den Feldroboter durch eine andere Lösung ersetze. So gebe es Technik, die auf Basis von Lasertechnologie arbeite und die auch auf den Öko-Feldtagen am 18./19. Juni auf dem Wassergut Canitz vorgeführt werden wird.

„Neben der Schnelligkeit und der vielseitigen Einsatzmöglichkeit hat der FarmDroid noch weitere Vorteile“, meint Bernhard Wagner. So könnte man durch das Blindstriegeln des Roboters auf das Abflammen der Fläche verzichten. Dies wäre im Sinne der Energieeffizienz zu begrüßen. Schließlich hat das Wassergut als Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke das Energiemanagementsystem ISO 50.001 eingeführt und ist hier zu besonderen Anstrengungen verpflichtet. „Aber am Ende muss in erster Linie der Ertrag stimmen und ein wirtschaftliches Ergebnis stehen“, betont der Geschäftsführer.

Vielfalt auf den Feldern: Weitere Kulturen und neue Pflugtechnik

In den Boden gekommen sind in Wasewitz nicht nur die Zwiebeln. Auch Hafer, Futtererbse, Sommerweizen und -gerste sind gesät. Die Luzerne folgt. Und ausprobiert wurde zuletzt auch eine technische Neuanschaffung. Ein neuer Lemken-Pflug Diamant 16 hat seine ersten Einsätze hinter sich. Das Gerät soll effizienter im Einsatz sein als das Vorgängermodell und die Bearbeitungsqualität verbessern. Zudem kann schnell vom bodenschonenden Onland-Betrieb zum Pflügen in der Furche umgestellt werden.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Mit einer Landtagspetition, für die fast 3.000 Unterschriften gesammelt wurden, fordert der TBV das Verschieben des Flächenregisters in Thüringen, bis es technisch ausgereift ist. An diesem Donnerstag (24.4.) gibt es im Petitionsausschuss des Landtags dazu ab 15 Uhr eine öffentliche Anhörung, die online mitverfolgt werden kann.

Kritik des TBV: Enormer Aufwand für Betriebe

Aus Sicht des TBV verursacht das Flächenregister in seiner derzeitigen Form enormen bürokratischen Aufwand für die Betriebe in Thüringen. Funktionstüchtig sei es erst, wenn Betriebe keine Doppeleingaben vornehmen müssten. Aus gängigen Schlagkarteien, die die Betriebe nutzen, sei eine fehlerfreie Datenübernahme zu garantieren. Nicht zuletzt müssten Synchronisierungsmöglichkeiten geschaffen würden.

Die Kritik gegen das Flächenregister in Thüringen kam bereits im vorigen Jahr beim Agrarministerium an. Auch unter der neuen Landesregierung setzte das Ressort im laufenden Jahr eine obligatorische Verwendung des Registers aus. „Die Nutzung des Flächenregisters für die Thüringer Landwirtschaft ist und bleibt freiwillig“ unterstrich Agrarstaatssekretär Marcus Malsch (CDU) im Vorfeld der heutigen Demo und Anhörung.

Weg der Digitalisierung ist steinig

Die Thüringer Agrarverwaltung begab sich frühzeitig auf den Weg, Antragstellungen und Monitoring in der Landwirtschaft zu digitalisieren und im Agrarportal PORTIA webbasiert zu zentralisieren. Der Start war holprig und verlangte den Betrieben einiges ab. Das Flächenregister soll in den nächsten Jahren zu einer allgemeinen Dokumentationsplattform ausgebaut werden. Es soll Landwirten als Schlagkartei und in der Kommunikation mit den Thüringer Behörden als Datendrehscheibe dienen. Ziel sei, weniger Bürokratieaufwand bei den Betrieben zu verursachen und einen schnelleren, digitalen Verwaltungsservice zu ermöglichen, so das Thüringer Agrarministerium bei der Einführung des Registers.

Die Schlagkarteidaten im Flächenregister sollen mit den behördlichen Fach- und allgemeinen Geodaten eine universelle Quelle für verschiedenste Anwendungen werden, verspricht man den Landwirten. Neben dem Sammelantrag betrifft dies etwa Nachweise für Agrarumweltprogramme, Landesprogramme zur Tierwohlförderung oder die Nährstoffbedarfsermittlung, Humusbilanzen samt eingebauter Warn- und Wetterdienste. Fachrechtliche Meldepflichten zu Düngung und Pflanzenschutz könnten ebenso erfolgen.

Agrarstaatssekretär: Arbeiten mit Hochdruck an Verbesserungen

Agrarstaatssekretär Malsch unterstrich, dass eine vollumfängliche Funktionalität des Flächenregisters gewährleistet sein müsse. Um dies zu erreichen, hätten sich Agrarministerin Colette Boos-John gemeinsam mit dem Staatssekretär bereits Anfang Februar mit dem vom Land beauftragten Software-Dienstleister Ibykus AG getroffen. Die Umsetzung der notwendigen Verbesserungen solle nun mit Hochdruck erfolgen.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

EU-Kommission, Rat und Europaparlament haben einen Kompromiss für eine EU-Richtlinie zur Bodenüberwachung gefunden. Abgestimmt wird darüber nach dem Sommer. Anders als geplant, soll es keine Verpflichtungen für Landwirte geben. Allerdings werden die Mitgliedstaaten zu mehr Überwachungsmaßnahmen aufgefordert. Oliver Schenk aus Sachsen verhandelte für die EVP-Fraktion mit. Seit vorigem Jahr ist der CDU-Politiker Mitglied des Europäischen Parlamentes. Zuvor war Schenk Staatskanzleichef in Dresden. Er bewertet das Trilog-Ergebnis.

Herr Schenk, Sie haben für die EVP-Fraktion die Verhandlungen zur Bodenüberwachungsrichtlinie begleitet. Nach dem Trilog sagten Sie, wir könnten nicht glaubwürdig Bürokratieabbau fordern und gleichzeitig neue Belastungen einführen – Wie viel Bürokratie steckt noch in dem Kompromiss zur Bodenüberwachungsrichtlinie?

■ Oliver Schenk: Jede neue Verordnung ist mit Bürokratie verbunden. Ich bin dennoch froh, dass uns dieser Kompromiss gelungen ist. Die Landwirte gehen damit keine Verpflichtungen ein, es werden ihnen auch keine Kosten übergewälzt.

© Martin Lahousse

„Untragbare Belastung“: Kritik vom Deutschen Bauernverband

Mit der Entschärfung des Kommissionsvorschlages zur einer „Boden-Monitoring-Richtlinie“ gibt sich der Deutsche Bauernverband nicht zufrieden: Die Einigung stelle „weiterhin eine untragbare Belastung für die Praxis da“. Welche Fallstricke stecken noch in der Richtlinie?

■ Richtschnur in den Verhandlungen war, Belastungen durch neue Regularien für die Landwirtschaft und die Industrie abzuwenden. Die ursprünglich vorgesehenen umfassenden Verpflichtungen und Maßnahmen zur Bodenbewirtschaftung sind gestrichen. Weder wird es EU-weit einheitliche Grenzwerte geben noch die ursprünglich geplanten Sanktionen. Die Mitgliedstaaten erhalten volle Flexibilität bei der Nutzung bestehender Überwachungssysteme. Das Misstrauen gegenüber Landwirten bleibt allerdings. Dabei wissen Landwirte besser als jede Verordnung, wie wichtig gesunde Böden sind: für die Umwelt, die Bodenfruchtbarkeit und die kommenden Generationen.

Als die Kommission ihren Entwurf 2023 vorlegte, gab es Stimmen, die ihn als zu lasch kritisierten. Wenn über den Kompromiss im Parlament abgestimmt wird: Sehen Sie eine reale Chance, dass er überhaupt angenommen wird?

■ Meiner Beobachtung nach ist die mehrheitliche Stimmung im Parlament davon geprägt, Bürokratie abzubauen und keine neuen Regelungen zu schaffen. Ob das mit dem im Trilog gefundenen Ergebnis bereits ausreichend gelungen ist oder weitere Änderungen bis hin zu einer Ablehnung notwendig sind, werden wir jetzt in der Fraktion diskutieren. Ein endgültiges Bild werden wir nach dem Sommer haben, wenn im Parlament abgestimmt wird.

Bundesregierung will gegen EU-Bodenrichtlinie stimmen: Subsidiaritätsprinzip in Gefahr?

Die künftige Bundesregierung hat angekündigt, im Rat grundsätzlich gegen die EU-Bodenrichtlinie votieren zu wollen. Warum muss/will Brüssel überhaupt die Bodenüberwachung an sich ziehen oder anders gefragt: Gilt das Subsidiaritätsprinzip für die Kommission überhaupt nicht mehr?

■ Europa steht heute mehr denn je vor großen Herausforderungen, die von der Sicherheit, also Verteidigungsfragen, bis hin zum Welthandel und damit der Arbeitsplatzsicherung reichen. Darauf sollte und muss sich die EU konzentrieren. Den Bodenschutz, um bei der aktuellen Richtlinie zu bleiben, muss nicht die EU organisieren, dass können die Mitgliedstaaten besser, zumal die regionalen Bedingungen jeweils eigene Lösungen verlangen: Wenn die EU-Kommission die Bodenschutzüberwachungsrichtlinie unter anderem mit dem Hinweis auf die Wüstenbildung begründet, sagt der Landwirt in der Lommatzscher Pflege, im Thüringer Becken oder in der Magdeburger Börde, trotz Trockenheit, völlig zurecht: Sorry, aber das ist nicht mein Thema.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Waschbären haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in Mecklenburg-Vorpommern stark verbreitet und stellen eine ernsthafte Bedrohung für die heimische Artenvielfalt dar. Als invasive Tierart verursacht der gefräßige Räuber erhebliche Schäden an Brutbeständen von Vögeln, Amphibien und Insekten. Seine hohe Anpassungsfähigkeit und die mangelnden natürlichen Feinde haben zu einer deutlichen Überpopulation geführt.

AfD stellt Antrag auf Abschussprämie für Waschbären

Um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, wurde im Rahmen der Landtagsdebatte vom 9. April über die Einführung einer Prämie für die Entnahme von Waschbären diskutiert. Um den Schutz der Artenvielfalt sicherzustellen, hatte die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) Ende 2024 einen entsprechenden Antrag gestellt. Die landesweite Fangprämie solle sich analog zur Umsetzung der „Pürzelprämie“ beim Schwarzwild orientieren, heißt es in dem AfD-Antrag. Diese habe in der Vergangenheit bereits zur Eindämmung der Wildschweinpopulation und zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest beigetragen.

Eine vergleichbare Maßnahme für Waschbären könne dazu beitragen, den Jagddruck zu erhöhen und die negativen ökologischen Folgen der Waschbärpopulation zu minimieren, begründet Nikolaus Kramer, Fraktionsvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, den Antrag. Durch die Unterstützung der Jägerschaft und die Einführung einer klar geregelten Prämienstruktur werde die aktive Mitwirkung bei der Eindämmung dieser invasiven Art gefördert.

Minister Backhaus setzt auf bestehende Jagdmaßnahmen

Dem allerdings widersprach Agrar- und Umweltschutzminister Dr. Till Backhaus (SPD) und erteilte der Einführung einer Abschussprämie für Waschbären eine Absage. Im Land sei der Waschbär eine jagdbare Tierart und die Jägerinnen und Jäger kämen im Land ihrer Pflicht zur Hege regelmäßig nach. Das belegen laut Ministerium die Streckenzahlen.

So wurden im Jagdjahr 2022/23 18.287 Waschbären erlegt, im Jagdjahr 2023/24 bereits 21.939. Für das aktuelle Jagdjahr werde eine weitere Steigerung erwartet, da der Einsatz von Nachtsichttechnik bei der Bejagung mit der Novelle des Jagdgesetzes legitimiert worden sei. Zudem haben laut Ministerium Jagdausübungsberechtigte mehr Mittel aus der Jagdabgabe für Fallen und Fallenmelder beantragt. Waren es im Jahr 2023 noch 6.650 Euro, wurden 2024 bereits 10.700 Euro beantragt.

Abschussprämie für Waschbären finanziell nicht tragbar

„Mit der intensiven Bejagung kommen die Jagdausübungsberechtigten ihrer gesetzlichen Pflicht nach, für einen gesunden und artenreichen Wildbestand, angepasst an den Lebensraum, zu sorgen und vom Waschbär bedrohte Arten zu schützen. Ich gehe davon aus, dass die Jägerinnen und Jäger dieser Pflicht auch weiterhin nachkommen werden, ohne dafür eine Prämie zu verlangen“, so Minister Backhaus. Zwischen 2017 und 2022 waren laut Angaben des Landwirtschaftsministeriums etwa 11 Mio. Euro an Pürzelprämien gezahlt worden. „Dies geschah, um wirtschaftlichen Schaden vom Land abzuwenden, der um ein vielfaches höher ausgefallen wäre, hätte die ASP sich ungehindert ausbreiten können.“

Solchen wirtschaftlichen Schaden richten die Waschbären nicht an. „In einer angespannten Haushaltssituation, wie sie leider auch in Mecklenburg-Vorpommern herrscht, wären Kosten für Abschussprämien nicht darstellbar. Bei einer Prämie von 50 Euro pro gestrecktem Tier kämen pro Jahr Kosten in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro auf das Land zu. Dieses Geld kann an anderer Stelle vernünftiger ausgegeben werden“, erklärte Minister Backhaus.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der mit den Protesten der Landwirte auf die politische Agenda gehobene Bürokratieabbau in der Landwirtschaft ist bis heute ohne große Wirkung geblieben. „Änderungen, die es bei GLÖZ 8 und GLÖZ 6 gegeben hat, die Kontrollfreiheit für Betriebe mit weniger als zehn Hektar Fläche oder Änderungen bei Aufzeichnungspflichten entlasten nicht nachhaltig“, sagt Peter Ritschel, Präsident des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), im Gespräch mit der Bauernzeitung. Den Arbeitsaufwand der Agrarverwaltung hätten diese kleinen Schritte jedenfalls nicht verringert. Das Düngesetz wurde noch nicht geändert.

Bürokratieabbau in der Landwirtschaft: Keine nachhaltige Entlastung

Ob der gewünschte Wegfall der Stoffstrombilanzierung und das geplante Monitoring der Düngeverordnung weniger oder mehr Aufwand bedeuten, wisse man erst, wenn es so weit ist. „Wir müssen uns im Klaren sein, dass das Fach- und das Förderrecht derart komplex und detailliert sind, dass kleine Änderungen wenig bewirken.“ Dass sich der Frust von Landwirten auch an der Verwaltung entlädt, sei verständlich. „Ich würde nie behaupten, dass wir im Landesamt nicht mehr besser werden können. Dennoch sind der Adressat die EU- und die Bundespolitik. Verwaltung setzt um, was politisch gewollt und gesetzlich geregelt wurde.“

Digitalisierung: PORTIA als Schlüssel zur Effizienz?

Zu den landespolitischen Entscheidungen gehört etwa, früher als andere Länder digitale Wege zu gehen und ein zentrales, webbasiertes Agrarportal zu etablieren. Ritschel wird nicht müde, zu betonen, dass man aus den oben genannten Erwägungen heraus dem Fach- und Förderrecht nur noch mit digitalen Instrumenten Herr wird. „Die Einführung von PORTIA hat Landwirten und unseren Mitarbeitern einiges abverlangt, was sich aber zukünftig auszahlen wird.“ Abgesehen von Problemen mit der Netzabdeckung („Hier besteht Handlungsbedarf.“), schätzt der TLLLR-Präsident ein, dass PORTIA und FAN-App „stark verbessert wurden, stabil laufen und übersichtlicher sind: Beispielsweise hat die Zahl der Kontrollfragen in der FAN-App deutlich abgenommen, Kulturarten werden sicherer erkannt und freie Nachweise sind speicherbar.“

Viele Schulungen zur Digitalisierung

Auf vielen Schulungen zur diesjährigen digitalen Antragstellung sei es ruhiger und gelassener als in den Vorjahren gelaufen. „Die Landwirte haben sich sehr gut eingearbeitet, was ich respektabel finde.“ Ausgebaut habe man u. a. die Surfer-Kapazitäten, was sich beim Verarbeiten der mittlerweile eine Million Kennarten-Fotos bemerkbar mache: „Trotzdem arbeiten wir weiter an der Optimierung.“ Die Satellitenprobleme sollten sich erledigt haben: Seit dem 5. Dezember 2024 seien beide wieder voll funktionstüchtig.

Im PORTIA startet in diesem Jahr webBESyD: „Düngeplanung, Dokumentation und Kontrolle gehen hier Hand in Hand. Wir hoffen natürlich, dass Landwirte und wir als Verwaltung bei dem kommenden Monitoring der Düngeverordnung weitgehend darauf zurückgreifen können.“ Mit dem Bund liefen derzeit Absprachen, damit ab 2026 ein nächster Service im PORTIA geboten werden kann. „Mit der entsprechenden Vernetzung wollen wir Registerdaten einsehbar machen.“

Anhaltende Kritik am geplanten Flächenregister im PORTIA

Die anhaltende Kritik des Berufsstandes am Flächenregister hält Ritschel für verständlich. „Die ist ja auch angekommen, deshalb war die Nutzung im vorigen Jahr und auch in diesem Jahr freiwillig. Die kritisierte fehlende Schnittstelle ist mit einer Software-Anpassung von unserer Seite hergestellt. Ich weiß natürlich nicht, wann die Software-Anbieter für Ackerschlagkarteien, die von der Praxis genutzt werden, ihrerseits die Schnittstellen programmieren.“

Neuer Milchviehstall und Ausbau des Fachschulcampus

Mit Blick auf das TLPVG sei es sein Wunsch, dass 2027 die Bauplanungen für den neuen Ausbildungs-Milchviehstall in Buttelstedt abgeschlossen sind. Der Baubedarf, der die Wirtschaftsgebäude, Ställe und die Melktechnik komplett einschließen soll, sei vom Finanzministerium „im Grunde bereits anerkannt“. In der mittelfristigen Finanzplanung sei der Ausbildungs- und Lehrstall vorgesehen. Mit der Landgesellschaft wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die die zu erwartenden Kosten ermittelt. „Wir planen den Umbau im laufenden Betrieb für 190 Kuhplätze zuzüglich Nachzuchten und drei Melksystemen, davon ein automatisches.“

Die Jungrinderaufzucht soll wieder im TLPVG stattfinden. „Die Bedingungen im Milchviehstall in Buttelstedt sind aktuell eine große Herausforderung. Dass es Nadine Bauer und ihrem Team dennoch gelingt, hervorragende Leistungen und eine gute Herdengesundheit zu realisieren sowie die überbetriebliche Ausbildung zu stemmen, ist bewundernswert“, lobt Ritschel.

Integrierte Ausbildung am Fachschulcampus Stadtroda

Am Fachschulcampus in Stadtroda ist im Juli Baubeginn für die Cafeteria und ein neues Fachkabinett. Ritschel rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Stärker als in der Vergangenheit soll an der Fachschule das Konzept der integrierten Ausbildung verfolgt werden: „Nach dem Vorbild der Fachschule für Gartenbau in Erfurt wird der Unterricht der Fach- und Meisterschüler noch stärker von Fachreferenten des Landesamtes gestaltet. Das garantiert, dass aktuelle Entwicklungen oder Versuchsergebnisse in den Unterricht einfließen können.“

Generationswechsel im TLLLR: Stellen besetzt

Ritschel erinnert daran, dass in jüngerer Vergangenheit bei Stellenbesetzungen für Fachreferenten des TLLLR die Lehrtätigkeit dazu gehört. Nicht ohne Stolz fügt er an, dass seit 2021 mit einem großen Kraftakt der Generationswechsel gelungen sei: „In fünf Jahren haben wir 380 Stellen wiederbesetzen müssen und können. Bei einer Behörde mit rund 800 Mitarbeitern ist das enorm.“

Beschwerden von Bürgern nehmen zu

Abschließend weist Ritschel auf die stetige Zunahme von Bürgerbeschwerden hin: „Sie wenden sich an die Behörden, etwa wenn man glaubt, da würde nicht korrekt mit Düngern oder Pflanzenschutzmitteln umgegangen. Dem gehen wir konsequent nach.“ In Einzelfällen würden so Landwirte festgestellt, die fahrlässig oder fehlerhaft handeln. „In den meisten Fällen können wir aber sagen: Die Landwirte machen das korrekt, man hält sich an Gesetze und Regeln.“ Insofern verstehe sich die Agrarverwaltung als Partner der Landwirte und für alle Bürger im ländlichen Raum.

TLLLR: Forschung und Versuche

Jenseits seiner Verwaltungsaufgaben ist das TLLLR weiterhin im angewandten Forschungs- und Versuchswesen aktiv. Aktuell würden 25 Projekte laufen. „Daneben betreuen wir derzeit 300 Feldversuche in der Landwirtschaft und gut 50 im Gartenbau“, so TLLLR-Präsident Peter Rischel.

Zu den praxisorientierten Projekten zählen etwa die PSM-Reduktion, die Weidelgras-Bekämpfung, Agroforst oder ein Stickstoffdüngeprojekt in Winterweizen mit der LLG Sachsen-Anhalt. Beteiligen will sich das TLLLR an einem Mehrländerprojekt zu konservierender Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz. Im Schweinebereich befasst sich ein Vorhaben mit Nabelbrüchen, ein anderes mit der Mineralstoffversorgung von Sauen. Angeschafft wurden modernste Emissionsmessgeräte, um im Zuge der TA-Luft im Legehennen- und Schweinebereich ab diesem Jahr Minderungsmaßnahmen entwickeln zu können. Die Praxiszentren Feldhamsterschutz und Ökologischer Landbau arbeiten mit neuen Mitarbeitern im TLPVG.

„Unser wöchentlicher, kostenloser Newsletter, der unter anderem zu den Warndiensten verlinkt, zählt jetzt 850 Abonnenten. Wer ihn noch nicht hat, sollte sich anmelden, denn er kündigt nebenher auch Veröffentlichungen, Fachveranstaltungen oder die Feldtage an, die in Kürze starten“, wirbt Rischel.

Unsere Top-Themen

- Titel: Messe-Spezial – Brala

- Hitzestress bei Schweinen

- Hoffeste planen

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Biostimulanzien sollen Pflanzen widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Trockenheit machen, die Nährstoffverfügbarkeit verbessern oder das Wachstum anregen. Auch, weil sie als Alternative zu konventionellen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gehandelt werden, sind sogenannte Biostimulanzien in den letzten Jahren immer stärker ins Gespräch gekommen. Derzeit würden etwa 200 verschiedene Stoffe kommerziell angeboten, sagt Andreas Wilhelm, Agrarberater und Geschäftsführer des Arbeitskreises für Betriebsführung Meißen-Lommatzsch e. V. Was die Mittel jenseits werblicher Versprechen in der Realität bringen, sei indes weitgehend unklar.

Biostimulanzien im Test: Keine klaren Ergebnisse zur Wirksamkeit