Kein Regen: Ernte bedroht – was Landwirte jetzt tun können

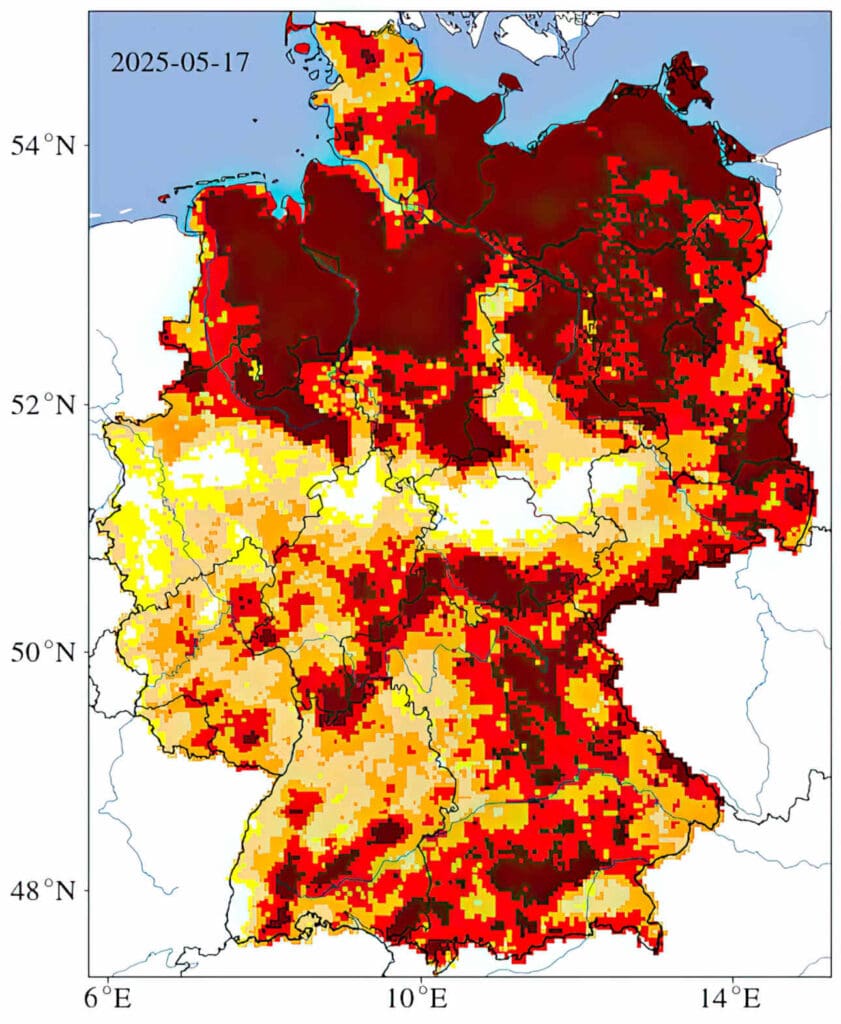

Die langanhaltende Trockenheit bedroht die Ernte in vielen Teilen Deutschlands. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums zeigt ein alarmierendes Bild. Es fehlt Regen. Und Besserung ist erstmal nicht in Sicht.

Es drohen erheblichen Ernteverluste, sollte der dringend benötigte Regen ausbleiben. Davor warnte der Brandenburger Bauernpräsident Henrik Wendorff im rbb24 Inforadio. Noch im Mai brauche es nachhaltige Niederschläge von über zehn Litern pro Quadratmeter, da die Hälfte des Regens gleich wieder verdunsten würde. Und auch der Regen vom Wochenende wird die Situation nur geringfügig entschärfen.

Denn statt Erlösung erwarten die Wetterdienste in diesem Sommer längere Phasen mit Temperaturen über 40 Grad Celsius. Meteorologen prognostizieren derzeit, dass die Hitze bis mindestens Ende August anhalten wird. Damit könnten die Böden bis zur Aussaat im Herbst extrem austrocknen.

Bodenwassergehalt kritisch

Zwar rechnet der Deutsche Wetterdienst Ende Mai und im Juni mit Niederschlägen, diese werden jedoch vermutlich nicht ausreichen, um den Bodenwasserhaushalt aufzufüllen. Laut dem aktuellen Dürremonitor des Helmholtz-Instituts sind die Böden Deutschlands schon jetzt einer Dürre ausgesetzt. Diese trifft den Norden und Osten Deutschlands besonders stark.

Für fast gesamt Mecklenburg-Vorpommern stuft das Institut die oberen Bodenschichten (0–25 cm) als betroffen von einer außergewöhnlichen Dürre ein. Die gleiche Bewertung erhalten die Böden im Norden Sachsen-Anhalts, im Norden und Südosten Brandenburgs, Südthüringens und Südsachsens. Im Großteil der restlichen Regionen gilt die Bewertung als mindestens moderate Dürre. Nur sehr vereinzelt schätzt das Dürremonitoring die Situation als ungewöhnlich trocken ein.

Trockenheit: Außergewöhnliche Dürre

Die Trockenklassen basieren auf dem Bodenfeuchteindex (SMI) und zeigt die Bodenfeuchteverteilung über einen 65-jährigen Zeitraum seit 1951. Ein Wert von 0.3 (ungewöhnliche Trockenheit) bedeutet, dass die aktuelle Bodenfeuchte so niedrig wie in 30 % der Fälle von 1951-2015 ist. Genauso bedeutet ein SMI von 0.02 (außergewöhnliche Dürre), dass der Wert nur in 2 % der langjährigen Simulationswerte unterschritten wird.

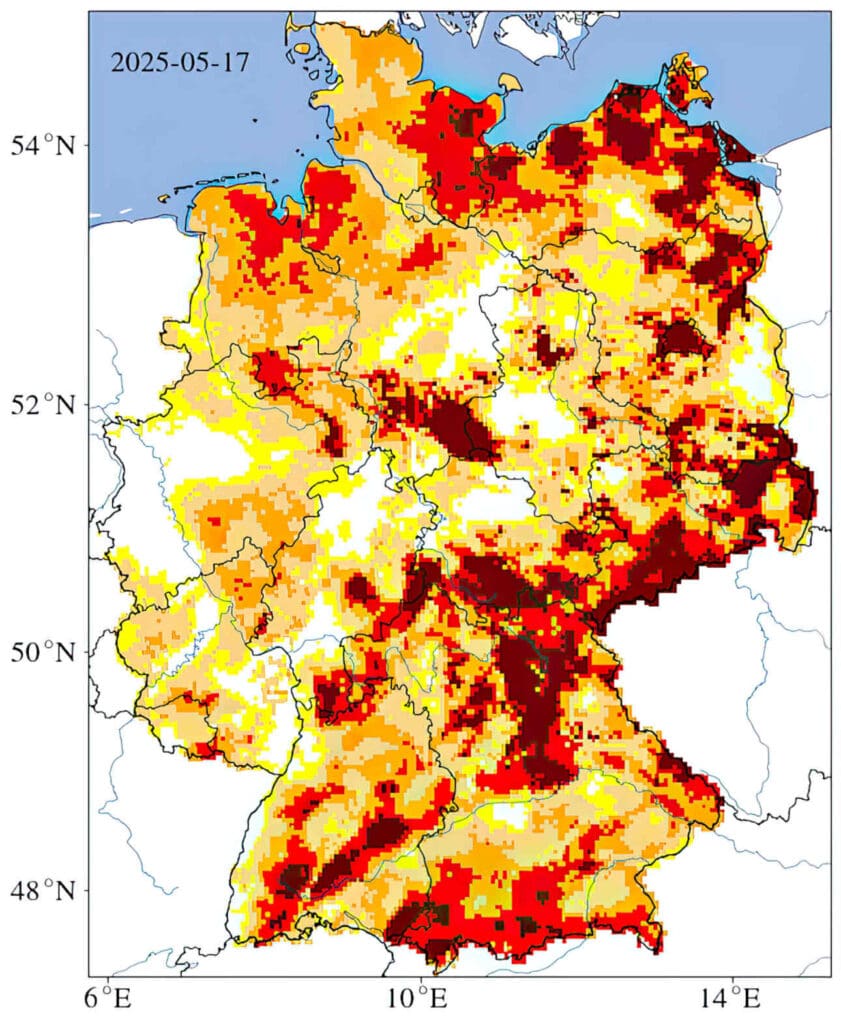

Und auch für die tieferen Bodenschichten (bis 1,8 m Tiefe) beginnt sich ein ähnliches Bild abzuzeichnen. Im Norden und Osten Mecklenburg-Vorpommerns, wie auch große Teile der Uckermark und Südbrandenburgs wird die Lage ebenfalls als außergewöhnliche Dürre eingestuft. Ebenso sind weite Teile Sachsens, Süd- und Mittelthüringens betroffen. Um dieses Defizit wieder aufzufüllen, werden langanhaltende Niederschläge benötigt.

Bewertung der Situation

Falk Böttcher ist Agrarmeteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig und erklärt seit Jahren für die Bauernzeitung das Wetter. Ihm zufolge weisen die Böden von Kap Arkona (Mecklenburg-Vorpommern) bis zum Fichtelberg (Sachsen) momentan zwischen 30–50 % weniger Bodenwassergehalt auf, als im klimatologischen Normalfall zu erwarten wäre. Das erklärt auch die dramatische Lage, die sich auf dem aktuellen Dürremonitoring des Helmholtz-Instituts abzeichnet.

Die Veränderungen in der Art und Verteilung der Niederschläge könne über die vergangenen Jahre immer wieder beobachtet werden. Denn langanhaltende Niederschläge habe es, so Falk Böttcher, früher öfter gegeben. Diese halten über Stunden, wenn nicht sogar Tage an und bringen im Regelfall eine normale Intensität mit sich. Mittlerweile sei zu beobachten, dass es zunehmend zu Starkregenereignissen komme und sich das Verhältnis von Schauer- und Langregen ändert. „In der Vergangenheit hatten wir etwa 40 % des Niederschlages als Dauerniederschlag und 60 % als Schauerregen. Dieses Verhältnis hat sich gewandelt. Jetzt sind wir bei circa 20 % Landregen zu 80 % solcher Schauerniederschläge“, erläutert Böttcher.

Kein Regen: Weniger Niederschlag im Sommer

Außerdem verschieben sich die Zeiträume für Niederschläge zunehmend. „Wir sehen in der Entwicklung der letzten Jahre, dass sich die Jahressumme des Niederschlags gar nicht so sehr verändert. Aber die Verteilung, die ändert sich. Wir haben mehr Winterniederschläge und weniger Niederschlag im Sommerhalbjahr“, erklärt Falk Böttcher.

Das führe dazu, dass zwischen Mitte März und Mitte Mai mittlerweile zwei Drittel der Tage niederschlagsfrei seien. Den Pflanzen stehe somit weniger Wasser zur Verfügung. Und das in einer Phase, in der dieses dringend für das Wachstum benötigt wird. Auch zukünftig müssten Landwirte sich darauf einstellen, dass die Schwankungsbreite der Niederschläge zunehme.

© Sabine Rübensaat

Wasser sparen, auffangen und nutzen

Aber welche Möglichkeiten haben Landwirte, um sich auf diese drastischen Änderungen vorzubereiten? Durch die Verlagerung und Veränderung der Niederschläge müssten gängige Praktiken übergedacht werden. Eine Möglichkeit, trotzdem die Winterniederschläge im Sommer nutzen zu können, wären Falk Böttcher zufolge Rückhaltebecken. Diese könnten auch Starkregenereignisse auffangen und zu späteren Zeitpunkten wieder verfügbar machen. Aber diese zu bauen und alle Beteiligten auf einer Position zu einen, stellt sich in der Praxis oftmals als schwierig heraus.

Während Phasen mit extremen Wassermangel rufen Landkreise immer wieder zum Wassersparen auf. Bereits Anfang April appellierte der Deutsche Städtetages dass Landkreise und Kommunen Maßnahmen ergreifen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. In den vergangenen Jahren kam es in verschiedenen Regionen immer wieder zu Einschränkungen hinsichtlich der Wassernutzung. Dr. Stephan Deike von der Landberatung in Sachsen-Anhalt gibt für Landwirte aber eine vorsichtige Entwarnung: „In meiner Erfahrung wird in solchen Fällen mit viel Fingerspitzengefühl aller Beteiligter reagiert. Und die Landwirtschaft wird meistens als letztes eingeschränkt.“

Trockenheit zeigt sich deutlich früher

Auch auf dem Acker gibt es Möglichkeiten sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Eine davon ist die Diversifizierung der Fruchtfolge oder der Einsatz wassersparender Anbaumethoden, wie die Direkt- oder StripTill-Saat. Ansätze, die viele Landwirte, wie Jonas Klänhammer vom SiebenSeenhof in Vorpommern schon jetzt beherzigen.

Er beobachtet die sich verschärfende Situation auf seinen Feldern: „An den typischen, schlechten Stellen auf unseren Feldern, den Sandlinsen, sehen wir jedes Jahr, dass Pflanzen vertrocknen. Dieses Mal sehen wir das aber viel früher als gewöhnlich.“ Denn normalerweise sind die Symptome erst in der Zeit nach Himmelfahrt Ende Mai zu beobachten. Dieses Jahr vertrockne die Gerste bereits über zwei Wochen früher.

Anbausysteme resilienter machen

„Um mich gegen den Klimawandel besser zu wappnen, probiere ich das ganze Thema regenerative Landschaft umzusetzen. Gleichzeitig versuche ich, auch zukünftig Kulturen anzubauen, die dem Wassermangel besser gewappnet sind“, sagt der Junglandwirt. Damit meint er den Anbau von Sojabohnen, deren Anbau er zukünftig testen möchte. Diese kämen besser mit den zunehmend wärmeren Temperaturen zurecht.

Darüber hinaus achtet er schon jetzt auf Sorten mit einer höheren Toleranz für Trockenstress oder eine frühere Reife. Damit möchte er der in der Region regelmäßig auftretenden Vorsommertrockenheit entgegen steuern.

Kein Regen: Fruchtfolge anpassen

Durch die Direktsaat probiert er, Wasser zu sparen und den Bodenzustand zu verbessern. Gerade in diesem Frühjahr konnte er den Unterschied bei Kulturen wie Mais und Erbsen sehen. Als weiteren positiven Effekt sinke auch die Bodenerosion auf seinen Feldern. Während auf benachbarten, unbewachsenen Feldern im Herbst und Frühjahr große Staubwolken während der Bodenbearbeitung zu sehen waren, zeige sich dieses Phänomen bei ihm weniger. Das liege seines Erachtens an der Kombination aus Direktsaat und dem Anbau von Untersaaten und Zwischenfrüchten.

In Zukunft überlegt er außerdem seine Fruchtfolge stärker anzupassen und eventuell mehr auf Roggen zu setzen. „Mir ist klar, dass es nicht die beste Marktfrucht ist. Aber der Roggen sieht momentan wieder gut aus“, sagt Klänhammer. „Der Roggen hat die Ähre schon draußen und kann das Wasser, das jetzt noch da ist, früher für die Kornfüllung nutzen. Der Weizen steht daneben und entwickelt sich seit zwei Wochen augenscheinlich nicht weiter“, sagt er.

Wirtschaftlichen Aufwand abschätzen

Es können zwar viele langfristige Maßnahmen getroffen werden, aber am Ende bleiben Landwirten nur wenige kurzfristige Optionen. „Manchmal können schon Maßnahmen, wie zum Beispiel die Blattdüngung helfen, den Bestand vitaler zu halten“, sagt Dr. Stephan Deike. Aber sollte es zu trocken sein und die Anwendung zu spät durchgeführt werden, kann dies auch zu Problemen führen. Denn steht der Pflanze zu wenig Wasser zur Verfügung, kann sie die Nährstoffe nicht mehr gut umlagern, sodass sie mitunter zwar länger grün erscheine, aber trotzdem nicht mehr, sondern manchmal eben sogar weniger Ertrag bringe. Dennoch könne sich Dr. Deike zufolge, eine Düngung unter den richtigen Umständen lohnen, damit der Bestand bis zum erhofften Regen durchhält. Das müssten Landwirte aber an ihre Situation angepasst entscheiden. Manchmal gehe es auch nur darum, Stress zu vermeiden. Dann sollten Anwendungen wie Fungizide oder Wachstumsregler überdacht werden. Wenn diese dennoch notwendig sind, empfehle es sich, die Maßnahmen in den kühleren Stunden, morgens oder abends, durchzuführen.

Ernteversicherung für Landwirte?

Als letztes Mittel gibt es noch die Absicherung der Ernte durch eine Ernteversicherung. Diese sichern Landwirte gegen Ernteausfälle und Verluste ab. Allerdings sollten die Konditionen der Versicherungen beachtet werden. Typischerweise ist die Ernte nur abgesichert, wenn es in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr als eine bestimmte Niederschlagsmenge gibt. Sollte es also beispielsweise am Tag vor dem Ende des Zeitfensters regnen, kommt die Versicherung nicht zum Tragen. Daher sollten Landwirte sich gut überlegen, ob sie derartige Dürreversicherung überhaupt abschließen oder ob nicht weitere zusätzliche Risiken wie Starkregen, Wind oder Spätfröste mit abgesichert werden sollen.

Fazit

- Verhältnis und Art der Niederschläge verändern sich

- Anbauverfahren sollten angepasst werden und Wasser sparen

- Zusätzliche Stressfaktoren durch Pflanzenschutz- oder Dünge-Anwendungen sollten überdacht werden

- Fruchtfolge und Sorten an die veränderten Gegebenheiten anpassen

Unsere Top-Themen

- Schwerpunkt Stallbau Schwein

- Feldtag in Sachsen-Anhalt

- Modelle zur Bewässerung

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!