Am Dienstagvormittag besuchten Landwirte des Landesbauernverbandes Brandenburg die SPD-Bundestagsabgeordneten in vier brandenburgischen Städten. Sie machten deutlich, welche Folgen das Insektenschutzgesetz hat, das ihre Parteikollegin Svenja Schulze plant. Land schafft Verbindung Brandenburg e. V. fuhr zeitgleich mit ähnlicher Absicht zur Landesparteizentrale der SPD nach Potsdam. Und auch unter den Aktivisten am Alex in Berlin ist Brandenburg vertreten.

Seit dem 26. Januar, also seit nunmehr zwei Wochen, protestieren Landwirte in Berlin. Verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verwendete Rohstoffe, faire Lieferverträge sind nur zwei ihrer Forderungen. Und auch ihnen ist das geplante Insektenschutzgesetz ein Dorn im Auge. Mit dem Basislager am Alexanderplatz und ständiger Bewegung durch die Stadt sei ein Demonstrationsformat entstanden, das trotz Kälte und Coronaauflagen funktioniere, kommentiert Reinhard Jung von den Freien Bauern, die die Aktion vorbehaltlos unterstützen und diese Unterstützung wortreich mit Polemik gegen den Bauernverband verbinden.

Unterwegs In Neuruppin, Lübben, Spremberg und Prenzlau

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) machte indes am Dienstagvormittag mit seinen Regionalverbänden gegen das Insektenschutzgesetz mobil. Mehr als 170 Mitglieder des Landesbauernverbandes Brandenburgs fuhren mit 130 Traktoren und Transparenten vor die Bürgerbüros der SPD-Bundestagsabgeordneten nach Neuruppin, Lübben, Spremberg und Prenzlau. Die Landwirte übergaben den Volksvertreterinnen und -vertretern ein Schreiben, in dem sie auf die gravierenden Folgen des Insektenschutzpaketes von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf die ohnehin schwierige Einkommenssituation für die Brandenburger Landwirtschaft hinwiesen. „Wir wollen das Problembewusstsein der SPD-Abgeordneten gegenüber der Politik ihrer Parteikollegin schärfen und sie auffordern, den kooperativen Ansatz vor das Ordnungsrecht zu stellen.“, erklärte LBV-Präsident Henrik Wendorff.

Verbotsstrategie ist nicht der richtige weg

Das von der SPD geführte Bundesumweltministerium ist eine wesentliche Kraft hinter dem Insektenschutzgesetz der Bundesregierung. Es beinhaltet ein weitreichendes Verbot der Anwendung von Herbiziden und Insektiziden in Schutzgebieten. Zusätzlich sollen Gewässerrandstreifen von zehn Metern Breite eingerichtet werden, auf Streifen mit dauerhafter Begrünung soll in Zukunft ein Fünf-Meter-Abstand gelten. Mit dieser Verbotsstrategie werden der kooperative Ansatz und das Prinzip der Freiwilligkeit zerstört. Dies hätte zur Folge, dass Ausgleichszahlungen für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel nicht mehr in derselben Höhe möglich wären. Außerdem ist fraglich, ob die Prämie für den Ökolandbau weiter in derselben Höhe Bestand haben kann, sobald ein Herbizidverbot gesetzlich verankert ist. „Weitere Einschnitte in unsere Einkommenssituation können wir nicht verkraften“, gab Wendorff zu bedenken.

LsV Brandenburg: von Potsdam nach Berlin

Ebenfalls Dienstagvormittag fuhren rund 50 Schlepper, mobilisiert von Land schafft Verbindung Brandenburg e. V., zur SPD-Landesparteizentrale in Potsdam und übergaben SPD-Agrarsprecher Johannes Funke ein Schreiben mit ihren Ansichten zum Insektenschutzgesetz. Danach fuhren sie weiter nach Berlin, um die Demonstranten dort zu unterstützen. Vor der Bannmeile am Reichstag habe er keine schwarzen Fahnen gesehen, so Christoph Plass von LsV Brandenburg am Dienstagmittag gegenüber der Bauernzeitung.

Das Insektenschutzpaket der Bundesregierung wird am Mittwoch Gegenstand im Bundeskabinett sein, bevor es in das parlamentarische Verfahren geht. Bereits in der vergangenen Woche führte die Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Vorgespräch mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

In einem gewerblichen Nutzgeflügelbestand im Landkreis Uckermark wurde die Geflügelpest des Erregers H5N8 nachgewiesen. Es ist der dritte Fall in einem Nutzgeflügelbestand innerhalb weniger Wochen in Brandenburg. Die ca. 14.000 Mastputen wurden auf Anordnung des Veterinäramtes getötet.

Der Betriebsinhaber hatte zunächst erhöhte Tierverluste festgestellt und unverzüglich das Veterinäramt des Landkreises Uckermark informiert. Der Bestand wurde sofort durch die Behörde gesperrt und beprobt. Vom Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde zunächst das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Das nationale Referenzlabor (Friedrich-Loeffler-Institut -FLI) bestätigte, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt. In dem Ort gilt bereits die seit dem 13. Dezember 2020 angeordnete risikoorientierte Aufstallungspflicht.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen

„Wie der Erreger trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in den Betrieb gelangen konnte, wissen wir noch nicht. Der erneute Fall zeigt aber deutlich: die Seuchensituation ist weiterhin sehr angespannt. Ich bitte darum alle Geflügelhalter weiter um erhöhte Wachsamkeit“, sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Geflügelpest vor Ort wurden eingeleitet. Das Krisenzentrum des Landes koordiniert die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung auf Landesebene. Zwischen dem Landkreis und dem Landeskrisenzentrum besteht eine enge Zusammenarbeit und ein ständiger Informationsaustausch.

Das Veterinäramt des betroffenen Landkreises Uckermark hat die in der Geflügelpest-Verordnung vorgesehenen Schritte angeordnet. Dazu gehören die Einrichtung eines Sperrbezirkes im Radius von mindestens drei Kilometern und eines Beobachtungsgebietes im Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand. Die genauen Grenzen der genannten Restriktionsgebiete werden durch das zuständige Veterinäramt festgelegt. Die betroffenen Geflügelhalter werden über die erforderlichen Maßnahmen durch den Landkreis informiert. In den Gebieten gelten unter anderem Beschränkungen für die Geflügelhaltungen, wie etwa das Verbot zum Verbringen von Geflügel und bestimmter tierischer Erzeugnisse sowie die Pflicht zur Aufstallung von Hausgeflügel.

Biosicherheit im Blick behalten

Der Geflügelpesterreger H5N8 war Ende Dezember 2020 in einer Kleinsthaltung im Landkreis Spree-Neiße und Ende Januar 2021 bei einem gewerblichen Putenbestand in der Prignitz festgestellt worden. Außerdem wurde das Virus in diesem Herbst/Winter bislang bei sieben Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen.

Das Verbraucherschutzministerium appelliert eindringlich an die Geflügelhalter, alle Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten und die seit 13. Dezember 2020 in Risikogebieten geltende Stallpflicht konsequent zu beachten. Die Gefahr eines Eintrages des Geflügelpesterregers in Geflügelhaltungen wird durch das FLI weiterhin als hoch eingeschätzt. red

Brala 2021: Abgesagt und auf 2022 verschobenDie BraLa 2021 wird nicht stattfinden. Das entschied der Landrat im Havelland nach Rücksprache mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Die 30. BraLa wird demnach auf 2022 verschoben. Landesbauernverband plädiert für eine digitale Fach-BraLa.

Mit Fortschreiten des Verlaufes des Corona-Pandemiegeschehens hat der havelländische Landrat Roger Lewandowski nach Rücksprache mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg die Entscheidung getroffen, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, kurz BraLa, auch für 2021 abzusagen. Einschätzungen zum weiteren Pandemie-Geschehen würden dies im Sinne des Gesundheitsschutzes leider notwendig machen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (29.1.2020).

Nach der Grünen Woche wird somit auch die Traditionsveranstaltung im Mai entfallen und mit ihr eine Möglichkeit die brandenburgische Landwirtschaft in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Wettbewerbe und Präsentationen vieler Aussteller, Züchter und Akteure haben bis 2019 jedes Jahr tausende Besucher aus Brandenburg und Berlin nach Paaren im Glien gelockt.

Neuer Termin: zweites Maiwochenende 2022

Für die BraLa heißt es „Verschoben nach 2022“ und die Organisatoren und Mitstreiter sind angehalten, die Planungen und Ideen mit dem für dieses Jahr geplanten überproportionalen Know-how auf das zweite Wochenende im Mai, zum Termin 5. bis 8. Mai 2022 zu übertragen. Dann werden neben der Landestierschau, der Technikschau und den Vorführungen im großen Ring, der BraLaCampus und die Brandenburghalle als Expertenforum alle Interessierten zum persönlichen Austauschen einladen. Themen wie Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, ländlicher Raum, Karriere und Grüne Berufe stehen dabei im Mittelpunkt.

Sie sehe in der Schweren Herzens getroffenen Entscheidung einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den dabei erforderlichen Maßnahmen, teilt die Geschäftsführung des Erlebnisparks Paaren mit. Mit Monatsende am 31. Januar 2021 wäre die Anmeldefrist für potenzielle Aussteller ausgelaufen.

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) sieht in der BraLa-Absage einen harten Einschnitt. „Die Absage der BraLa trifft die Brandenburger Landwirtschaft besonders hart, weil sie für uns ein wichtiger Netzwerk-Termin ist. Unser Ziel ist es, wie im ,Neuen Brandenburger Weg‘ beschrieben, die Hauptstadtregion mit qualitativ hochwertigen und regionalen Lebensmitteln zu versorgen. Und dem wollten wir auf der BraLa einen entscheidenden Schritt näherkommen“, sagt LBV-Hauptgeschäftsführer Denny Tumlirsch.

LBV regt digitale BraLa 2021 für fachliche Formate an

Aus Sicht des LBV ist es wichtig, die vielen guten fachlichen Formate im Rahmen der BraLa zu erhalten. „Wir wollen den Austausch, den wir in den letzten Jahren etablieren konnten, trotz allem fortführen. Wenn es nicht anders geht, sollten wir für 2021 eine digitale BraLa organisieren. Wir haben alle im vergangenen Jahr lernen dürfen, welche Möglichkeiten im Digitalen liegen, auch wenn es eine lebhafte Präsenzdiskussion sicher nicht ersetzen kann“, so Tumlirsch weiter.

Die BraLa habe sich in den vergangenen Jahren zu einer kleinen „Grüne Woche“ und zu einem immer beliebteren Schaufenster der Leistungsfähigkeit der Betriebe in der Land-, Ernährungs- und Tourismuswirtschaft entwickelt, so der LBV. Es müssen unbedingt Mittel und Wege gefunden werden, diese Einrichtung mit Ausstrahlungskraft über das Land Brandenburg hinaus, zu erhalten. red

Als Vorspiel zu einer aktuellen Stunde im Brandenburgischen Landtag übergaben Land schafft Verbindung Brandenburg und der Landesbauernverband (LBV) Briefe an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Es folgte eine spannende Debatte.

Eine beeindruckende Schlepperparade des LsV Brandenburg e. V. säumte Donnerstagfrüh den Weg der Abgeordneten zum Brandenburgischen Landesparlament. Dort waren die Grüne Woche in Corona-Zeiten und die Lage der Landwirtschaft in Brandenburg Themen einer aktuellen Stunde. Sie eröffnete auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die 34. Sitzung des Landtags. „Wir finden das richtig und zwingend notwendig!“, schreibt der Land schafft Verbindung Brandenburg e. V. (LsV Brandenburg). Die Landwirte des Bündnisses fühlten sich jedoch durch die Aussage an den Pranger gestellt, die Verbraucher würden zurecht vermehrt hochwertige landwirtschaftliche Produkte und eine tiergerechte Haltung verlangen. Dies sei, abgesehen von einzelnen schwarzen Schafen, bereits der Fall.

Außerdem formuliert LsV Brandenburg landesspezifische Themen wie einen Ausgleich für ASP-Folgen für Schweinehalter, Insektenschutzgesetz, Wolf und Weidetierhaltung und Agrarstruktur. „… ob Biobauer oder konventioneller Bauer, ob Tier-, Obst-, Gemüse-, Acker-, Milchvieh-, Schweine-, Rinder-Landwirt und auch Schäfer – uns geht’s allen so. Deshalb finden wir die Proteste richtig und wichtig! Wir machen Euch satt!! Und deshalb nicht über uns reden – redet mit uns!! Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und eine Zukunft für uns Bauern schaffen“, solidarisieren sich die LsV-Vertreter mit den Forderungen der Demonstranten in Berlin.

Existenzbedrohende Lage für Landwirt

Einen weiteren Brief übergaben Vertreterinnen und Vertreter des Landesbauernverbandes (LBV) zusammen mit seinem Strategiepapier zur Landwirtschaft 2030, dem „neuen Brandenburger Weg“. In seinem Brief schildert der LBV die dramatische Lage vieler Landwirte, verbindet aber mit dieser Schilderung einen umfassenden Lösungsvorschlag. „Wir haben heute vor dem Brandenburger Landtag deutlich gemacht, dass wir von den Abgeordneten aller Fraktionen Lösungen für die aktuellen Probleme erwarten. Und wir haben sie dahingehend sensibilisiert, dass bei allen Entscheidungen die die Landwirtschaft betreffen, auch die wirtschaftlichen Folgen für den Berufsstand bedacht werden müssen“, so LBV Präsident Henrik Wendorff.

Die Landtagspräsidentin nahm gemeinsam mit Minister Axel Vogel (Grüne) und Vertretern des Agrar- und Umweltausschusses die Papiere entgegen und mit in die Debatte.

Benjamin Raschke (Grüne) ging in seinem Auftaktbeitrag auf die Handreichungen des LBV ein. „Wir teilen nicht alles was da drinsteht, aber freuen uns über die Dialogbereitschaft“, so Raschke. Er mahnte u. a. ein Ende der Umverteilung an. Wenn Lidl-Gründer Dieter Schwarz nach Corona 40 statt 30 Milliarden Euro auf dem Konto habe, während Landwirte um ihre Existenz kämpfen, sei das nicht hinnehmbar. Abhängigkeiten auf Bundes- und EU-Ebene müssten zerschlagen und Gegenstrukturen aufgebaut werden. Dafür müsse die Landesregierung Geld in die Hand nehmen – für den Wandel, nicht für das System, ist Raschke überzeugt.

Gerechte Entlohnung in der Grünen Branche

Johannes Funke (SPD) betonte in seinem Beitrag die Notwendigkeit einer gerechten Entlohnung in der Grünen Branche. Sie stehe den Bauern, Gärtnern, Waldleuten, Fischern genauso zu, wie allen Angestellten kleiner und großer Unternehmen, so Funke. Der einzig sinnvolle und erkennbare Ausweg aus der jetzigen Lage sei eine Neuausrichtung auf die vorhandenen regionalen Potenziale, getragen von gesellschaftlicher Akzeptanz und faktenbasierte Bewertungen und Offenheit für innovative Ansätze. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben, so Funke und nannte u. a. explizit die Haltung der Grünen zu den neuen Methoden der Züchtungsforschung.

Im Kern aller künftigen Bestrebungen müsse die Stärkung der regionalen Wertschöpfung stehen, so Funke. Fehlende Schlachthöfe sowie regionale Milch-, Fleisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung seien die große Schwachstelle der heimischen Lebensmittelkette: „Hier sind dringend Neuansiedlungen von innovativen Unternehmen erforderlich, die eine wachsende Wertschöpfung und stabile Arbeitsplätze sichern.“

Als dritter Vertreter der Regierungsparteien äußerte sich Ingo Senftleben (CDU). Er versicherte, dass sich die Brandenburger CDU klar gegen eine Kappung der Direktzahlungen einsetze. Die 330 Mio. Euro im Jahr für Brandenburg würden die höheren Standards in der EU ausgleichen – egal, wie groß die Betriebe seien. Gegenleistungen würden ab 2023 schon von Europa an Umweltleistungen gebunden.

Vorschlag: Enquete-Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft

Thomas Domres (Die Linke) sieht im Zukunftspapier des LBV einen notwendig gewordenen Paradigmenwechsel: Auf der einen Seite ein internationaler Preiswettbewerb, bei dem Brandenburgs Landwirte mit Produkten aus Ländern mit geringeren Produktionsstandards konkurrieren müssen, auf der anderen die wachsenden Ansprüchen der Verbraucher. Diese Schere klaffe immer weiter auseinander. Landwirte würden so Opfer des Liberalismus. Wenn 40 % der Einkommen aus der Förderung stammen und die erzielten Gewinne dennoch nicht zum Leben reichen, helfe nur ein Paradigmenwechsel, so Domres. Der LBV habe das erkannt und biete mit dem Neuen Brandenburger Weg Veränderungen an. Er könne das nur unterstützen und regte erneut eine Enquete-Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft in Brandenburg an.

Christine Wernicke (BVB/Freie Wähler) befürchtet, dass die Pandemie ein weiterer Sargnagel für die Landwirtschaft in Brandenburg werden könnte und ging beispielhaft auf die Situation der Schweinehalter ein. Wenn der LEH die Preise vorgebe, helfe auch kein Tierwohllabel etc. „Es muss sich etwas ändern, damit Landwirte nicht nur überleben, sondern von ihren Einkommen leben können. Es brauche einen langfristigen Rahmenplan für Brandenburgs Landwirtschaft.

Als weiterer Vertreter der Oppositionsparteien ging Lars Hünich (AfD) auf die Regionalisierungsbestrebungen der Landwirte ein. Ausgehend von eigenen Erfahrungen in der Vermarktung von Lebensmitteln forderte er, dass regionale Waren nicht das Plus, sondern die Normalität sein müssten. Wie das konkret zu erreichen sei, ließ Hünich offen.

„Stadt und Land – Hand in Hand“

Agrarminister Axel Vogel (Grüne) skizzierte die Besonderheiten der Brandenburgischen Landwirtschaft mit seinen wenig ertragreichen Böden. Aber es gebe Hoffnung, so Vogel, manchmal da, wo man sie nicht vermute: das Zukunftspapier des LBV zeige die Bereitschaft zum Umsteuern auf den neuen Brandenburger Weg, hin zu mehr Umweltschutz, Klimaschutz und Tierwohl. „Stadt und Land Hand in Hand, gemeinsam mit und nicht gegen die Landwirtinnen und Landwirte. Hierfür erhalten unsere Bäuerinnen und Bauern, egal in welchem Verband sie sich engagieren, egal ob Bio oder Konventionell von uns jede Unterstützung“, versicherte Vogel, „Wir brauchen eine Transformation von Produktionsprozessen und Wertschöpfungsketten.“ Älteren dürfte die reanimierte Losung aus den 50er-Jahren bekannt vorkommen, die damals für die Hilfe der Städter beim Einbringen der Ernte warb. Heute müssten sie nur noch die richtigen, nämlich Waren aus der Region, konsumieren, um dem flotten (An)spruch gerecht zu werden.

Landesregierung will Mehr als bisher tun

Allerdings, so Vogel gegen Ende seiner Rede, könne das Ministerium weder Zielzahlen für den Kartoffelanbau vorgeben noch den Bau einer Schlachterei anordnen. „Das muss der Markt regeln“, so Vogel. „Wir als öffentliche Hand können Förderimpulse setzen, wir können beraten, dazu beitragen, dass Brandenburger Produkte bekannter werden und unsere Förderrichtlinien im Rahmen des im EU-Wettbewerbsrechts möglichst auf regionale Produkte bzw. den Ökologischen Landbau ausrichten. Die Landesregierung will hier noch mehr tun als bisher.“

Alle Redebeiträge können Sie hier ansehen.

Wie weiter im Kampf gegen ASP?Stetig mehr Wildschweine, die an oder mit der Afrikanischen Schweinepest verenden. Je näher die Frühjahrsbestellung rückt, desto sorgenvoller die Stimmen der Landwirte. Die Freien Bauern Brandenburg gehen mit eigenen Vorschlägen in die Offensive.

Brandenburg musste in der vergangenen Woche mehr als 30 neue Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen verzeichnen, zwei davon etwa zwei Kilometer außerhalb des bisherigen Kerngebiets im Landkreis Märkisch-Oderland. Während die Leiterin des Brandenburger ASP-Krisenstabes, Anna Heyer-Stuffer ein seit Monaten stabiles Seuchengeschehen in den drei Kerngebieten konstatierte, sieht sich der Landesbauernverband (LBV) dadurch in seiner wiederholten Forderung nach einer zügigen festen Einzäunung des Kerngebiets bestätigt.

Kerngebiet erweitert

Die beiden Kadaver seien zwar außerhalb des bestehenden Kerngebiets aufgefunden worden, aber innerhalb der „weißen Zone“ und damit im gefährdeten Gebiet, argumentierte das Verbraucherschutzministerium. Der äußere Ring der weißen Zone sei mit einem festen Zaun bereits umschlossen. Das Kerngebiet werde nun erweitert und sofort mit einem mobilen Elektrozaun vorläufig umzäunt, kündigte Heyer-Stuffer an. Im nächsten Schritt müsse dann das größere Kerngebiet so schnell wie möglich mit einem festen Zaun abgeschlossen werden. Eine Fallwildsuche in unmittelbare Umgebung des neuen Fundorts mit Kadaversuchhunde, einem Hubschrauber und Drohnen sei durch den Landkreis veranlasst worden.

Bauernpräsident Wendorff fordert oberste Priorität bei ASP-Zaun

„Wir fordern bereits seit Wochen, dass der schwarzwildsicheren Einzäunung der ASP-Kerngebiete oberste Priorität einzuräumen ist“, erklärte LBV-Präsident Henrik Wendorff. Mobile Zäune, die nicht regelmäßig auf ihre Funktion hin überprüft und gewartet würden, böten keinen ausreichenden, dauerhaften Schutz. Dafür gebe es jetzt den traurigen Beweis. Der LBV forderte den zuständigen Landkreis auf, das Problem der unzureichenden mobilen Zäune bei der nun notwendigen Ausweitung des Kerngebiets zu berücksichtigen und beim Bau der noch ausstehenden festen Zaunanlage das Tempo zu forcieren. „Die Aktivitäten müssen darauf ausgerichtet werden, die Entnahme von Schwarzwild im Kerngebiet und der angrenzenden weißen Zone bis Ende März abzuschließen. Das gilt auch für die anderen Landkreise“, betonte Wendorff.

Dem LBV sei bewusst, dass die Seuchenbekämpfung viel Kraft und finanziellen sowie zeitlichen Aufwand koste. Ein sehr gutes Signal sei deshalb die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Entnahme von Schwarzwild an die unterstützenden Jäger durch den Landkreis Märkisch-Oderland. Auf den Schultern der Jäger laste jetzt eine sehr hohe Verantwortung. „Bei allen eingeleiteten Maßnahmen ist uns bewusst, wir müssen die Seuche hier stoppen, sonst ist die Schweinehaltung und auch die Frühjahrsaussaat extrem gefährdet“, so Wendorff.

Freie Bauern Brandenburg mit eigenen Vorschlägen zur ASP-Bekämpfung

Die Freien Bauern Brandenburg haben dem Landwirtschaftsministerium Vorschläge für eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der ASP in der kommenden Vegetationsperiode unterbreitet. „Nur wenn wir durch Anbau von Getreide, Mais und Raps ein attraktives Futterangebot für das Schwarzwild beibehalten, wird es in den eingezäunten Zonen bleiben und die Seuche nicht in weitere Gebiete tragen“, so Landwirt Christoph Schulz von der Interessenvertretung, der mit Berufskollegen das Konzept erarbeitet hat. Darauf aufbauend könnten dann optimale Bedingungen für die Bejagung geschaffen werden.

Hierfür wird für das komplette Seuchengebiet die Anlage von mindestens zwölf Meter breiten Bejagungsschneisen vorgeschlagen, durch die sehr große Flächen in maximal zehn Hektar große Teilstücke gegliedert würden. „Auf den Sandböden in Oder-Spree und Spree-Neiße bietet sich die Stilllegung ertragsschwacher Standorte und waldnaher Kleinflächen an, um mehr freies Schussfeld zu erreichen. Auf den fruchtbaren Böden in Märkisch-Oderland liege eine Ausdehnung des Zuckerrübenanbaus nahe“, so Schulz. Kooperationsmöglichkeiten sieht er zudem bei der Fallwildsuche. Eine erfolgreiche Eindämmung der Schweinepest werde nur möglich sein, wenn die Maßnahmen nachhaltig über einen längeren Zeitraum von den örtlichen Landwirten und Jägern unterstützt würden, sind die Freien Bauern überzeugt. mil (mit AgE)

Tierhaltungsverbot für Zinndorfer SchweinemästerDem Betreiber der Schweinemast in Zinndorf (Märkisch-Oderland) ist ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen worden. Der Betrieb geriet kürzlich in die Schlagzeilen, nachdem im Regionalfernsehen Aufnahmen aus dem Betrieb zu sehen waren.

Die Bilder zeigten Schweine, die nach einem Defekt der Jauchepumpe in den eigenen Exkrementen stehen und liegen. Die Tierrechtsorganisation Ariwa (Animal Rights Watch e.V.) veröffentlichte zuvor Videomaterial, das im November in den Ställen heimlich gefilmt wurde (Bauernzeitung Ausgabe 2/2021, S. 9). Nach Kontrollen erteilte das Veterinäramt am 25. November Auflagen und kontrollierte deren Umsetzung am 4. Dezember. Konkret waren bis zum 4. Dezember ein Stall komplett geräumt, gereinigt und neu eingestreut worden. Die Tiere hatte man umgestallt. Zudem sei bereits im November eine erneute Besamung der Sauen verboten worden, so der Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, Thomas Berendt.

Tierhaltungsverbot nach Erneut untragbaren Zuständen

Bei einer Routinekontrolle des Veterinäramtes am 12. Januar seien erneut untragbare Zustände festgestellt worden. Daraufhin wurde dem Schweinemäster ein Haltungsverbot erteilt. Zuletzt standen mehr als 3.000 Schweine in den Ställen. Der Landwirt hält auch Rinder und führt einen Ackerbaubetrieb. Vor einem halben Jahr sei er aus dem Bauernverband ausgetreten, teilte der Verband auf Nachfrage der Bauernzeitung mit.

ORGANISATION DER ABWICKLUNG

700 Schweine sollen zeitnah in einen anderen Betrieb umgesetzt und der Bestand durch Schlachtung weiter reduziert werden. Die letzte Schlachtung werde voraussichtlich im Sommer dieses Jahres erfolgen, so Berendt. Der Tierhalter habe zugesagt, den Bestand nicht durch Zukauf zu erweitern. Untere Wasserbehörde und Landesamt für Umwelt führten am Montag (18. Januar) ihrerseits Kontrollen durch. mil

Schweinehalter fordern bessere ASP-BekämpfungDie Interessenvertreter schweinehaltender Betriebe kritisierten am Freitag (15.1.) in einem 18-seitigen Whitepaper die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland. Am Dienstagnachmittag gab es einen Austausch mit Vertretern der zuständigen Ministerien in Brandenburg.

Mehrere Interessenvertretungen von Schweinehaltern kritisieren den Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland und die ASP-Bekämpfung. Unterzeichner des Schreibens sind Hans-Christian Daniels, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Schweinehalter (IGS) Brandenburg, Rita Blum, Vorsitzende der IGS Sachsen, Hans-Georg Meyer, Vorsitzender des Schweinewirtschaftsverbandes Sachsen-Anhalt und Andrè Telle, Vorsitzender der IGS Thüringen. Sie fassen die Geschehnisse rund um die Afrikanische Schweinepest aus Sicht der Schweineerzeuger zusammen und unterbreiten Vorschläge zum weiteren Vorgehen.

ASP-Bekämpfung: Zaunbau Zu langsam, massnahmen zu lasch

Kritik äußerten die Verfasser am Umgang des Landes Brandenburg mit der ASP. Trotz optimistischer Presseerklärungen sei die Situation vor Ort teils noch immer unbefriedigend, heißt es. Als Beispiele werden u. a. fehlerhafte Elektrozäune und Lücken im festen Zaun genannt. „Sofern sich der Bau von wildschweinsicheren Zäunen weiter in die Länge zieht, bleibt eine konsequente Bejagung eine Illusion.“ Würden die betroffenen Gebiete in Brandenburg nicht umgehend konsequent abgeschirmt, werde sich die ASP womöglich weiter ausbreiten, befürchten die Verfasser.

Die Interessenvertreter formulierten acht Forderungen , die auf die Eindämmung zur ASP-Bekämpfung zielen. So möge die Brandenburgische Landesregierung veranlassen, „dass ein lückenloser fester Zaun entlang der gesamten brandenburgischen Ostgrenze errichtet wird, um weitere ASP-infizierte Wildschweine abzuhalten.“ Schwarzwild müsse mit Personal aus dem öffentlichen Dienst wie Landesforstbediensteten, Polizei und/oder Bundeswehr in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jägern konsequent bejagt werden. Die Jäger sollten für die Abschüsse und ihre Arbeit eine erhöhte Aufwandsentschädigung von 150 Euro pro erlegtes oder gefundenes Wildschwein erhalten, fordern die Interessenvertreter.

Bund und Kanzlerin sollen sich einbringen

Zudem solle die bundesweite Versorgung mit Laborverbrauchsmaterial zentral vom Krisenstab des Bundesministeriums organisiert werden. Deutschland und Polen sollen eine wildschweinfreie Zone beidseits der Grenze etablieren. Schäden, die sich aus den Besonderheiten der Schlachtung ergeben, müssten ebenso wie Schäden aus der verminderten Flächennutzung im Ackerbau ausgeglichen werden. Zudem solle der Landeskrisenstab die Maßnahmen zur Bekämpfung der ASP mit Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg besser koordinieren und sich mit den anderen Landesregierungen und dem Bundeskrisenstab zielführender abstimmen. Die Freilandhaltung von Schweinen in den gefährdeten Gebieten müsse sofort untersagt werden, fordern die Interessenvertreter der Schweinehalter. Bundeskanzlerin Angela Merkel möge sich persönlich in die Regionalisierungsverhandlungen mit Asien einbringen.

Keine falschen Erwartungen erzeugen

Bei einer digitalen Konferenz am Mittwoch kam es zum Austausch der Verfasser des Whitepapers mit der Leiterin des Krisenstabs zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP), Verbraucherstaatssekretärin Anna Heyer-Stuffer im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) und Agrarstaatssekretärin Silvia Bender im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK). Die Staatssekretärinnen zeigten Verständnis für die schwierige Lage der Branche, hieß es in einer Pressemitteilung.

Anna Heyer-Stuffer dankte den Branchenvertreterinnen und -vertretern für den offenen Austausch. „Mir ist klar, dass die Sorgen in den Schweinehaltenden Betrieben groß sind. Ich warne aber auch davor, falsche Erwartungen zu erzeugen. Auch wenn unsere Maßnahmen zügig vorangehen und erste Erfolge zeigen, sage ich klar: wir stehen erst am Anfang der Seuchenbekämpfung, bei der wir nur erfolgreich sein können, wenn alle an einem Strang ziehen. Belgien hat zwei Jahre benötigt, um seuchenfrei zu sein. In Brandenburg haben wir es allerdings mit einer rund achtmal größeren Fläche zu tun.“

Beihilfen für Schweinehalter in Arbeit

Silvia Bender betonte den engen Kontakt des MLUK mit den schweinehaltenden Betrieben im Land, um unter anderem Lösungen für den zwischenzeitlichen Schlachtstau zu finden und bei finanziellen Einbußen zu helfen. „Aktuell erarbeiten wir eine Beihilfe für zusätzliche Veterinärleistungen oder längere Transportkosten. Zudem fordern wir gemeinsam mit allen Ländern zusätzliche Förderprogramme vom Bund, damit die schwierige Zeit genutzt werden kann, um tierwohlgerechtere Ställe zu bauen. Klar ist aber auch: die vollständige Entnahme des Schwarzwildbestandes in den weißen Zonen und Kerngebieten wird dauern. Allein die Fläche der drei Kerngebiete umfasst rund 43.000 Hektar mit einer sehr hohen Wildschweinpopulation“, so Bender.

Zwischen den betroffenen Ländern gebe es einen regelmäßigen Austausch auf Staatssekretärsebene um Fortschritte und Maßnahmen im Kampf gegen die ASP abzustimmen, weshalb an dem Gespräch auch die Fachebenen aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen beteiligt waren.

Die Errichtung eines festen Zaunes entlang der brandenburgisch-polnischen Grenze gehe weiter gut voran, heißt es vonseiten des MSGIV. Von insgesamt rund 250 Kilometern seien etwa 150 Kilometer fertiggestellt. „Im Süden des Landes, wo der Infektionsdruck aus Polen am stärksten ist, gibt es seit Mitte Dezember einen geschlossenen Zaun zwischen Frankfurt (Oder) und der sächsischen Grenze. Beim Bau müssen immer wieder Schwierigkeiten überwunden werden wie munitionsbelastete Flächen, Überschwemmungsgebiete oder Deichaufweichungen. Die erste Weiße Zone um Neuzelle ist mit einem doppelten festen Zaun umschlossen, dort hat die Entnahme der Wildschweine begonnen. Um das zweite Kerngebiet im Landkreis Märkisch-Oderland ist der äußere Ring der Weißen Zone geschlossen, im dritten und größten Kerngebiet im Landkreis Oder-Spree werden beide Ringe derzeit gebaut“ konstatiert das Ministerium.

„Stabiles Seuchengeschehen“

Von landesweit geplanten rund 600 festen Zaunkilometern sind etwa 340 Kilometer fertiggestellt. Die Grenzländer, insbesondere Brandenburg, tragen damit die Hauptlast bei der Eindämmung der ASP in Deutschland und dem Ziel, die weitere Ausbreitung der Seuche nach Westen zu verhindern: „Derzeit haben wir ein stabiles Seuchengeschehen. Alle neuen Ausbrüche der vergangenen Wochen fanden innerhalb der drei Kerngebiete statt. Das gemeinsame Ziel bleibt, die Infektionsketten durch die getroffenen Maßnahmen zu unterbrechen“, so Anna Heyer-Stuffer.

Das Nationale Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest – das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – hat bei weiteren Wildschweinen den amtlichen ASP-Verdacht bestätigt:

| Fundort | Anzahl bestätigte ASP-Fälle bei Wildschweinen (Stand: 19. Januar 2021) |

| Landkreis Spree-Neiße | 31 |

| Landkreis Oder-Spree | 312 |

| Landkreis Märkisch-Oderland | 154 |

| Land Brandenburg gesamt | 497 |

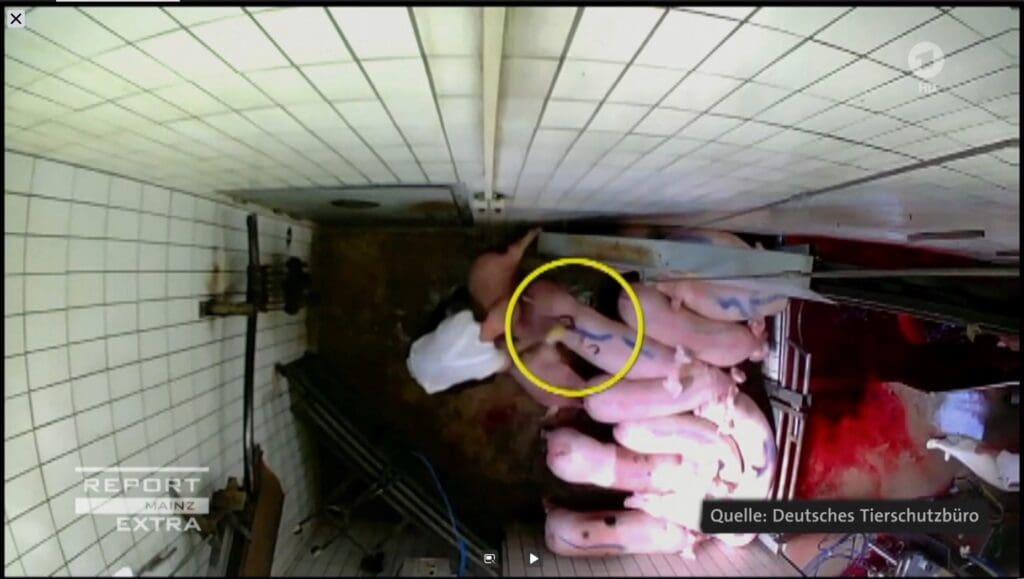

„Report Mainz“ zeigte in seiner Reportage über Schweinehaltung in Coronazeiten Filmaufnahmen, die heimlich in einem Schlachthof in Brandenburg aufgenommen wurden. Sie zeigen, wie Schweine gequält werden. Tierrechtler nutzen nun diese Aufmerksamkeit, um Landwirte unter Druck zu setzen.

Am Dienstag voriger Woche ging das ARD-Magazin „Report Mainz“ der Frage nach, ob die coronabedingte Schweinekrise eine Chance für mehr Tierschutz sei. Monika Anthes und Edgar Verheyen erläuterten in einer halben Stunde, wie in Deutschland Schweinefleisch produziert wird, was es mit Schweinestau, Tierwohllabel und Borchert-Kommission auf sich hat und welche Rolle die Politik dabei spielt. Eingangs freut sich eine Bäuerin aus Niedersachsen über ihre Schweine, die auf frischem Stroh herumtollen, ihr zwei Euro pro Kilo bringen und in der Fleischerei Bedford doppelt so teuer wie beim Discounter verkauft werden. Beispiele für regionale Wertschöpfungsketten wie diese gibt es auch in Brandenburg. Sie bieten dem bewussten Fleischkonsumenten die Möglichkeit, Schnitzel mit gutem Gewissen zu essen: regional erzeugt, kurze Wege zum Schlachthof und zur Fleischtheke, übersichtliche Strukturen, wie sie in „vorindustrieller“ Zeit üblich waren, verbunden mit einer Vorstellung von mehr Tierwohl.

Report Mainz zeigt Quälerei im Schlachthof

In ihrer Sendung zeigen die Journalisten von Report Mainz nicht nur Aufnahmen, die bei den Gesprächen mit Schweinehaltern entstanden sind, sondern verwenden auch Bildmaterial des Vereins Deutsches Tierschutzbüro. So zeigt eine versteckte Kamera im Schlachthof Neuruppin, wie der Mitarbeiter im Betäubungsbereich die Schweine quält: „Auf den Aufnahmen sehen wir einen Mitarbeiter, der mit einem Metallstab Tiere regelrecht verprügelt, sie schlägt und nicht ausreichend mit einer Elektrozange betäubt. Die Folge: Tiere erwachen wieder während der Entblutung und der Zerlegung. Ein Experte stellt mehr als 400 Rechtsverstöße fest“, kommentiert Autor Verheyen die Bilder. „Insgesamt wurden 410 Tiere an zwei Tagen im August 2020 dokumentiert“, teilt das Deutsche Tierschutzbüro in seiner Pressemitteilung am Tag der Ausstrahlung mit. Das Bildmaterial sei dem Verein Mitte Oktober zugespielt worden. Man habe sofort per E-Mail das zuständige Veterinäramt in Neuruppin informiert. „Nach detaillierter Auswertung und Sichtung des Videomaterials wurden dem Veterinäramt und der zuständigen Staatsanwaltschaft im November die Ausarbeitung sowie das gesamte Bildmaterial zu Verfügung gestellt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Veterinäramt kann das nicht bestätigen. Die „sofortige Information“ war offenbar eine anonyme Mail. Trotz fehlenden Absenders sei das Amt den „bedingt aussagekräftigen“ Hinweisen nachgegangen, teilt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit. Anzeigen im Tierschutzbereich würden zunehmen, jeder werde nachgegangen, sagt Simone Heiland.

Report Mainz zeigt Vielzahl von Verstößen im Schlachthof

Sie ist die Amtsveterinärin im Landkreis und nicht weniger als die Zuschauer der ARD-Sendung entsetzt, als sie die Bilder aus dem Schlachthof zu sehen bekommt. Allerdings kann sie ebensowenig nachvollziehen, warum das Amt als zuständige Behörde nicht sofort nach Bekanntwerden der katastrophalen Zustände informiert wurde. „Die Pressemitteilung des Deutschen Tierschutzbüros entspricht nicht der Wahrheit“, so Heiland. Das Videomaterial sei dem Amt erstmalig am 25. November gezeigt und – auf Nachfrage – einen Tag später als zehnminütiger Zusammenschnitt zur Verfügung gestellt worden. Allerdings nicht durch das Tierschutzbüro, sondern von einem Journalisten, der das Material vom Deutschen Tierschutzbüro erhalten hatte – vermutlich war es Verheyen. „Unstrittig ist hier eine Vielzahl von Verstößen zu sehen“, so Heiland. „Einerseits begegnen uns eine unglaubliche Rohheit und Gewalt gegenüber den Tieren in der Betäubungsbucht, andererseits die blanke Ignoranz und Teilnahmslosigkeit, gepaart mit groben Fehlern beim Blutentzug. Für uns ist das absolut nicht nachvollziehbar, denn gerade der Mitarbeiter im Betäubungsbereich weiß ganz genau, wie ein Schwein tierschutzgerecht betäubt werden muss. Er war bei jeder Kontrolle derjenige, der die Tiere ruhig, schnell und schonend betäubte. Wir sind schockiert, diese Bilder sehen zu müssen. Bei den letzten Tierschutzkontrollen in diesem Bereich wurde ruhig und korrekt mit den Tieren umgegangen“, so die Amtsveterinärin. Den beiden Hauptakteuren sei nach Sichtung des Zusammenschnitts umgehend die Sachkundebescheinigungen nach Tierschutzschlachtverordnung entzogen worden, berichtet sie.

Material zurückgehalten

Das gesamte Videomaterial habe die Behörde vom Deutschen Tierschutzbüro erst anfordern müssen, teilt der Landkreis mit. Seit es kurz vor Weihnachten vorliegt, würden weitere Maßnahmen wie Strafanzeigen, Ordnungsverfügungen, Prüfung weiterer Verantwortlichkeiten vorbereitet. Die Prüfung werde wegen des großen Umfangs an Videomaterial noch einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es in der Stellungnahme.

Fragt sich also, ob es dem Deutschen Tierschutzbüro tatsächlich um ein zügiges Beenden der ekelhaften Tierquälereien im Schlachthof ging. Denn dann hätte es das Amt sofort informiert und den Tieren mindestens rund einen Monat lang Leid erspart. Jedoch setzen die Tierrechtler um Jan Peifer offenbar andere Prioritäten. „Besonders pikant ist: Der Schlachthof, der bisher als Vorzeigebetrieb galt, nimmt an der Initiative Tierwohl teil und schlachtet primär Bio-Schweine. Der Hauptabnehmer ist offensichtlich die Bio- Company“, teilen sie der Presse am Tag der Ausstrahlung von Report Mainz mit. Auch die Biomanufaktur Havelland lasse in Neuruppin schlachten. Immer wieder werde empfohlen, bei kleinen, regionalen Betrieben zu kaufen, schreiben die Tierrechtler, ihre Bilder würden beweisen, dass auch dort Tiere gequält werden. Nur die vegane Lebensweise stelle sicher, dass kein Tier leidet.

Doch die Tierrechtler gehen noch einen Schritt weiter: Am selben Tag geht bei Landwirten, die ihre Schweine in Neuruppin schlachten lassen, ein Schreiben des Deutschen Tierschutzbüros ein, das der Bauernzeitung vorliegt. Es beginnt mit diesem Satz: „Unsere Recherchen haben ergeben, dass Sie Fleisch des Schlachthofes Färber & Co. Großschlächterei in Neuruppin beziehen“ und endet so: „Wir fordern Sie auf, die Zusammenarbeit mit dem Färber-Schlachthof sofort zu beenden und uns eine Rückmeldung bis 8.1.2021 zu geben. Wir planen, die Öffentlichkeit erneut in Form einer Pressemitteilung zu informieren. Sollten Sie die Zusammenarbeit dann nicht beendet haben, werden wir der Öffentlichkeit mitteilen, dass Sie sich von Tierquälerei nicht distanzieren.“

Wie reagiert man auf so etwas?, fragten sich die Adressaten. Entsetzt über die Bilder waren auch sie, und Probleme hatten viele schon genug: Bereits vor Weihnachten hatte der Schlachthof die Schlachtung in Neuruppin eingestellt. Offizielle Begründung gegenüber den Erzeugern: Corona. Dabei müssen dem Schlachthof zu diesem Zeitpunkt die Videoaufzeichnungen bereits vorgelegen haben. Vertrauensvolles Miteinander in einer Krise geht anders.

Bessere Überwachung

Die Berliner Supermarktkette Bio-Company und ihre hundertprozentige Tochter, die Biomanufaktur Havelland, reagieren umgehend mit einem Statement: „Wir sind erschüttert und distanzieren uns ausdrücklich von den unsäglichen Tierquälereien im Schlachthof Färber. Jegliche Misshandlung ist für uns absolut inakzeptabel. Wir haben sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle im Dezember die Belieferung aus diesem Betrieb gestoppt.“

Entgegen der Darstellung des Tierschutzbüros seien sie keinesfalls Hauptabnehmer von Färber, heißt es weiter. „Für uns ist nur schwer erträglich, dass die unter bestmöglichen Bedingungen gehaltenen Tiere letztlich in der Verarbeitung nicht die ihnen gebotene Würde und Wertschätzung erfahren durften.“ In allen bisherigen von ihnen beauftragten und unangemeldet stattgefundenen Tierwohlkontrollen im Betrieb seien derlei Praktiken nie offenkundig geworden. „Da aber diese Misshandlungen offensichtlich stets außerhalb dieser Kontrollen stattfinden, werden wir in Zukunft das höchstmögliche Maß an Überwachung auch vertraglich festlegen“, heißt es in dem Statement weiter. Derlei Missstände würden gerade jenen schaden, die anständig arbeiten.

Künftig eigene Kamera

Auch der Schlachthof selbst distanziert sich, und zwar von den betreffenden Mitarbeitern. Er entlässt sie und stellt Strafanzeige. Schon vor Kenntnis der Vorfälle habe man in Neuruppin ein ohnehin geplantes Investitionsprogramm begonnen, im Bereich Schlachtung sei eine Videoüberwachung installiert worden, schreibt die Geschäftsleitung.

Für Winfried Koch von der Farm Katerbow im Havelland kommt dieser Schritt zu spät. Auch er holt Pläne aus der Schublade, investiert und hat sich das Ziel gesetzt, in anderthalb Monaten eine eigene Schlachtung auf die Beine zu stellen. „Wir haben nicht das Leiseste geahnt“, sagt Koch, „sonst hätten wir unsere Tiere dort nicht schlachten lassen.“ Bisher werden sie in Hakenberg verarbeitet. Koch will seine Schlachtung hochfahren und auf den neuesten Stand bringen. Auch hier sollen Kameras zum Einsatz kommen. „Wir leben von unserer Transparenz“, sagt Koch. Schon in den Ställen arbeitet er mit Livekameras. Die Kunden der Fleischerei bekommen einen Code, mit dem sie einen zeitlich begrenzten Zugriff auf die Kamerabilder bekommen.

„So etwas ähnliches werden wir auch im Schlachtbereich machen“, sagt Koch, der hofft, dass die Behörden sein Tempo mitgehen. Schlachten will Koch in seiner neuen Schlachtstätte aber ausschließlich jene Schweine, die er selbst aufzieht und vermarktet. Derzeit sind das 15 bis 30 Tiere in der Woche.

Andere haben eine solche Möglichkeit nicht und sind auf den einzigen Schlachthof in der Region angewiesen: „Wir haben zwei Läden zu beliefern, insgesamt sind 18 Mitarbeiter in der Verarbeitung und Direktvermarktung beschäftigt“, sagt Enrico Voigt, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Gülpe. Die Genossenschaft hält 70 Sauen im geschlossenen System und lässt jährlich rund 1.100 Schweine in Neuruppin schlachten. Bisher sei man mit der Qualität der Schlachtkörper immer zufrieden gewesen, so Voigt. Mit dem Schlachthof habe man vereinbaren können, die Schweine nun in Belgern (Sachsen) schlachten zu lassen. Der Transport über eine Spedition verursacht ihm allerdings enorme Kosten, und statt der 50 sind es nun 200 Kilometer bis zum Schlachthof.

In der eigenen Gülle

Zinndorf. Ende November hat Animals Right Watch (Ariwa) in einem Schweinestall in Zinndorf (Brandenburg, Märkisch-Oderland) heimlich Aufnahmen gemacht. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) zeigte sie in der Sendung Brandenburg aktuell am Freitag. Die Stallanlage, in der mehr als 1.000 Schweine stehen sollen, wirkt äußerlich heruntergekommen. Zudem soll die Gülleanlage defekt sein. Auf den Aufnahmen sieht man Schweine in ihren Exkrementen stehen und liegen. Das Veterinäramt habe am 25. November 2020 eine Kontrolle durchgeführt und mündliche Auflagen erteilt. Am 4. Dezember habe es keine Beanstandungen mehr gegeben, heißt es. Ein Satz, der zumindest im Widerspruch zum Gezeigten steht. red

Mit rund 25.000 Schweinen wurden in Neuruppin bisher in einem Jahr so viele Tiere geschlachtet wie in Rheda-Wiedenbrück an einem Tag vor Corona. „Als Land wollen wir mehr regionale Wertschöpfungsketten aufbauen – dazu gehören auch Schlachtkapazitäten, von denen es in Brandenburg sehr wenige gibt. Auch deshalb sind die Vorgänge im Schlachthof Neuruppin ein Desaster“, so Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel zur Bauernzeitung. Klar sei, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher regional erzeugte und verarbeitete Produkte wollen, bei denen Tierwohl und artgemäßer Umgang mit Nutztieren garantiert sein müssen. „Deshalb gehört zu regionaler Verarbeitung und Vermarktung auch absolute Transparenz“, so Vogel. Regionalität könne nur Erfolg haben, wenn sie mit einem eingelösten Qualitätsversprechen einhergehe. Da seien die Vorgänge im Schlachthof Neuruppin, aber auch rbb-Bilder von den Schweinen in der Jauche absolutes Gift, nimmt Vogel Bezug auf einen Bericht, den der Rundfunk Berlin-Brandenburg drei Tage später zeigte (Kasten links). Das dürfe sich nicht wiederholen, da seien auch die Bauernverbände und Kreisveterinäre gefordert, mahnt Vogel.

Offener Brief an Peifer

Der Landesbauernverband (LBV) wandte sich am Dienstag in einem offenen Brief an Peifer. Darin wird der Tierrechtler aufgefordert, die „Maßnahmen gegenüber den Betrieben einzustellen“. Der LBV behalte sich vor, Peifers „sträfliches Unterlassen der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorzulegen“. „Nicht nur, dass Sie mutmaßlich mittels GPS-Tracker die Auslieferungsfahrzeuge verfolgt haben, was bereits für sich genommen eine enorme kriminelle Energie erfordert“, nun sei auch noch eine nötigungsähnliche Forderung an regionale Betriebe gegangen, so der LBV. Selbst regionale Tierhalter wie die niedersächsische Bäuerin mit den glücklichen Schweinen vom Anfang der Sendung dürften Tierrechtlern wie Jan Peifer ein Dorn im Auge sein: Denn auch diese Schweine leben nicht in Freiheit und werden am Ende gegessen. Tierrechtler sind Fundamentalisten. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ihnen mit dem Report Mainz eine Plattform bietet, ist ebenso fragwürdig wie der Umstand, dass es Zeitgenossen gibt, die unerträgliche Zustände in ihren Ställen tolerieren, und Händler, die sie in Kauf nehmen, um ihren Schnitt zu machen. Schweine dürften davon die Schnauze voll haben. Und nicht nur sie.

ASP-Verdacht bei Potsdam nicht bestätigtGute Nachrichten: Der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein-Kadaver in Groß Glienicke hat sich nicht bestätigt. Doch es gibt ein anderes Problem.

Den anfänglichen Verdacht auf einen Fall von Afrikanischer Schweinepest bei Potsdam, also westlich von Berlin, hat das Nationale Referenzlabor nicht bestätigt. Denn nach umfangreichen zusätzliche Untersuchungen des übersandten Schwarzwildkadavers schloss das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) ein ASP-Infektion definitiv aus. Darüber informiert das brandenburgische Gesundheitsministerium am Sonnabendvormittag.

Chefin des ASP-Krisenstabes Mahnt zur Umsicht

Zugleich zeigte sich Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer, die zugleich den ASP-Krisenstabs des Landes leitet, erleichtert über das Ergebnis. Sie dankte dem Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg, der Stadt Berlin, der Landeshauptstadt Potsdam und den umliegenden Landkreisen für ihr professionelles Vorgehen. Zugleich mahnte sie, die Gefahr nicht zu unterschätzen. „Denn klar ist: Die Afrikanische Schweinepest kann auch durch den Menschen über weite Strecken getragen werden. Wir müssen deshalb nach wie vor sehr wachsam sein, um eine Verbreitung des Virus aus mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Gebieten zu verhindern.“

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hatte am Donnerstagabend bei einem in Groß Glienicke im Norden Potsdams aufgefundenen Wildschweinkadaver den Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP) festgestellt. Hätte sich der Erstbefund vom FLI bestätigt, hätte das die Ausweisung einer weiteren Restriktionszone 150 km westlich des ersten Kerngebietes an der Oder zur Folge. Die Stadt Potsdam wäre zum Kerngebiet erklärt worden.

Vandalismus kein Kavaliersdelikt

Inzwischen scheint an anderes Problem den Seuchenschutz massiv zu behindern. Bundesministerin Julia Klöckner appellierte angesichts der aktuellen ASP-Situation in den Anstrengungen, Hausschweinebestände mit wirksamen Maßnahmen nach außen abzuschotten, nicht nachzulassen. Zum Zaunbau fasst das Bundesministerium zusammen: Entlang der Grenze in Mecklenburg-Vorpommern stehen 63 Kilometer, in Brandenburg 127 km Kilometer und in Sachsen 56 Kilometer. Immer wieder würden die Behörden darüber berichten, dass Zaunanlagen mutwillig zerstört werden. Zudem würden Gittertore oder Gatter, die etwa auf Feldwegen stehen, nach dem Durchfahren nicht wieder geschlossen.

Dazu kommentierte Klöckner: „Vandalismus an den Zäunen gefährdet in hohen Maße den Erfolg der Seuchenbekämpfung. Das ist erschreckend und kann weitreichende Konsequenzen haben. Weder ist das Zerstören dieser Schutzmaßnahmen eine Mutprobe noch ein Kavaliersdelikt. Um eine Ausbreitung zu verhindern, müssen sich alle zwingend an die geltenden Vorschriften halten.“

++ ASP-Newsticker: Fast 400 ASP-Wildschweine zum Jahreswechsel ++

In Deutschland wurde die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen. Fortlaufend aktualisierte Infos dazu können Sie in unserem ASP-Newsticker verfolgen. mehr

Bewirtschaftungsverbote unverhältnismäßig

Indes appellierte Politikreferent der Freien Bauern, Reinhard Jung, an die zuständigen Minister Axel Vogel und Ursula Nonnenmacher, Vernunft walten zu lassen. „Wir können nicht wegen ein paar toter Wildschweine unsere ganze Landwirtschaft stilllegen und damit die regionale Lebensmittelversorgung gefährden“, so Jung, der eine Kurskorrektur anmahnt, sollte sich der ASP-Verdachtsfall in Potsdam bestätigen. „Die Bewirtschaftungsverbote in Spree-Neiße und Märkisch Oderland haben sich als größtenteils unsinnig, jedenfalls unverhältnismäßig herausgestellt. Im Märzen muss der Bauer wieder Landwirtschaft machen, und zwar flächendeckend!“, ist Jung überzeugt.

Erst am Donnerstag hatte das FLI 42 weitere ASP-Fälle in Brandenburg bestätigt. Dabei handelte es sich sämtlich um Fälle aus den bestehenden Kerngebieten in den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland. Derzeit liegt die Zahl der bestätigten ASP-Fälle bei Schwarzwild im Land Brandenburg bei 444, so das Brandenburger Ministerium gestern. Dazu schrieb das Bundesministerium am Freitag: „Insgesamt wurden bisher 480 viruspositive Kadaver (in Brandenburg 463, in Sachsen 17) festgestellt.“ red/mil (zuletzt aktualisiert am 9. Januar, 11:15 Uhr)

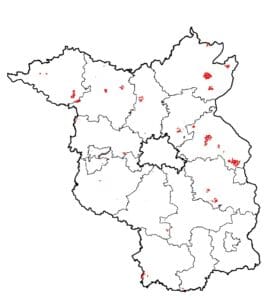

Brandenburg hat eine novellierte Düngeverordnung. Montag wurde sie im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes veröffentlicht, am 1. Januar 2021 tritt die neue Düngeverordnung in Brandenburg in Kraft. Zudem wird die Nutzung eines digitalen Meldeprogramms für Wirtschaftsdünger zur Pflicht.

Die Novellierung der Landesdüngeverordnung war infolge der seit 1. Mai 2020 geltenden neuen Bundes-Düngeverordnung (DüV 2020) notwendig geworden. Die Kulisse für die mit Nitrat belasteten Gebiete wurde entsprechend der neuen rechtlichen Anforderungen neu ermittelt. Ab 1. Januar 2021 umfasst diese 1,8 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Für diese sogenannten roten Gebiete müssen in der Landesverordnung mindestens zwei Anforderungen für das Düngen vorgeschrieben werden. Darüber hinaus sind die Anforderungen der DüV 2020 für diese Gebiete einzuhalten.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

düngeverordnung in Brandenburg: Für Phosphor gelten pauschale Abstände

Für die mit Phosphor aus der Landwirtschaft belasteten Gebiete wird keine eigene Kulisse ausgewiesen. Es gilt somit eine landesweite Abstandsregelung in einem fünf Meter breiten Streifen entlang von Gewässern. Bei einer Anwendung von Präzisionstechnik bei der Ausbringung kann dieser Abstand auf einen Meter verringert werden.

Auf den ausgewiesenen Flächen der Nitratkulisse sind zwei zusätzliche Anforderungen einzuhalten:

- verpflichtende Untersuchungen des Wirtschaftsdüngers vor Ausbringung,

- verpflichtende Überprüfung des Stickstoffgehalts im Boden (sogenannte Nmin-Untersuchung).

Im Land Brandenburg ist die Nitrat-Belastung des Grundwassers geringer als im Bundesdurchschnitt. Das belegt der Nitrat-Bericht der Bundesregierung. Hauptgrund für die im Ländervergleich günstige Situation sei auch der für ein Flächenland vergleichsweise geringe Tierbestand, so das Ministerium.

gemäß § 13a der Düngeverordnung (Stand 9.12.2020)

Quelle: ALK GEOBASIS-DE/LGB 2012, INVEKOS 2020, eigene Berechnungen LELF 2020

Die neue Nitratkulisse ist in der Web-Applikation Feldblockkataster veröffentlicht und über die Internetseite des Ministeriums abrufbar. Der Datendownload ist über den Geobroker möglich.

digitales Meldeprogramm für Wirtschaftsdünger wird laut düngeverordnung BRandenburg Pflicht

Zeitgleich wird ein neues, digitales Meldeprogramm für Wirtschaftsdünger verpflichtend. Dazu heißt es vonseiten des LELF, Referat Ackerbau, Grünland in Paulinenaue: Seit Einführung der Düngeverordnung 2017, die präzisere Regeln für das Ausbringen von Gülle, Gärresten und anderen organischen Düngemitteln enthält, ist eine kontinuierliche Zunahme von Wirtschaftsdüngertransporten zu beobachten.

Um auch in Zukunft die Einhaltung der Regeln der guten fachlichen Praxis beim Düngen und der hohen Standards der EU-Wasserrahmenrichtlinie wirksam zu gewährleisten, nutzt das Land Brandenburg, beginnend ab dem Jahr 2021, die Ermächtigung nach § 6 der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger (WDüngV). Am 24.11.2020 ist für die Umsetzung dieser Ermächtigung die „Verordnung über Aufzeichnungs- und Meldepflichten beim Inverkehrbringen und der Übernahme von Wirtschaftsdünger (WDüngMeldeV BB)“ im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg -Teil II veröffentlicht worden.

Abgeber- und Empfängerdaten werden abgeglichen

Abgeber und Empfänger von Wirtschaftsdünger sowie Stoffen, die als Ausgangsstoff oder Bestandteil Wirtschaftsdünger enthalten, sind, so das LELF, ab dem 1. Januar 2021 verpflichtet, ihre Aufzeichnungen nach § 3 (2) der WDüngV in elektronischer Form im Meldeprogramm Wirtschaftsdünger des Landes Brandenburg durchzuführen. Damit wird zugleich der Meldepflicht nach § 4 WDüngV entsprochen.

Grundlage dafür ist eine Datenbank, in die Abgeber und Empfänger der genannten Stoffe auf Basis Ihrer ZIT- bzw. HIT-Nummer alle erforderlichen Angaben eintragen müssen. Falls eine solche Nummer nicht vorliegt, wird dafür auf Antrag eine Registriernummer durch das LELF zugeteilt (WDB-Nummer).

Auf der Grundlage der gemeldeten Daten erfolgt ein Abgleich zwischen Abgeber- und Empfängerdaten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Betriebsspiegel mit den Abgaben/Lieferungen zu erstellen, Daten zu suchen, eigene Analysen/Kennzeichnungen der Wirtschaftsdünger zu hinterlegen oder Richtwerte zu nutzen.

Das Meldeprogramm Wirtschaftsdünger BB ist ab Januar 2021 verbindlich zu nutzen. Hier gelangen Sie direkt zum Programm. Informationen zu gesetzlichen Grundlagen etc. gibt es auf der Internetseite des LELF. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation seien in der nächsten Zeit ausschließlich Online-Informations- und Schulungsveranstaltungen vorgesehen, so das LELF. Rückfragen zum Meldeprogramm können direkt an:

- Laura Dommisch (0172/1507817) Laura.Dommisch@lelf.brandenburg.de;

- Antje Domke (033237 – 848-113) Antje.Domke@lelf.brandenburg.de

- und Thomas Grimm (033237- 848-113) Thomas.Grimm@lelf.brandenburg.de

- gerichtet werden, teilt das LELF mit. mil

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der Deutsche Landschaftspflegepreis würdigt herausragende Leistungen zum Erhalt und Entwicklung von Kulturlandschaften und wird jährlich verliehen. Zwei Projekte und zwei Personen wurden 2020 ausgezeichnet, die jeweils ersten Preise gingen nach Brandenburg.

Der erster Preis in der Kategorie „Innovative Projekte“ geht an die Agrargenossenschaft Groß Machnow (Teltow-Fläming) für die Kompensationsmaßnahme Zülowniederung. In der Begründung heißt es: „Dieses Projekt stellt die größte zusammenhängende Kompensationsmaßnahme für den Bau des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg International BER dar. Ein Großteil der Projektmaßnahmen findet auf Ackerflächen in Kooperation mit der Landwirtschaft statt. Die Agrargenossenschaft Groß Machnow hat dabei gezeigt, wie produktions- bzw. nutzungsintegrierte Kompensationsmaßnahmen organisiert und umgesetzt werden können, aber auch wie sie naturschutzfachlich wirken.“

Auf einer Fläche von ca. 1.000 ha seien beispielsweise Ackerrand- und Mittelstreifen angelegt und die maximale Anbaufläche auf 25 ha pro Frucht reduziert worden. Feuchtwiesen, Biotope, Hecken und Wildkräuterstreifen seien entstanden. „Auf großer Fläche und innerhalb eines großen Betriebs zeigt sich das gewollte Bündnis von Mensch und Natur. Hier kommen Landnutzung, Naturschutz und Ver-waltung/Politik tatsächlich an einen Tisch und schaffen praktikable Lösungen und für alle Beteiligten annehmbare Kompromisse“, heißt es in der Begründung weiter. Als Nebeneffekt entstehe für die anliegenden Bewohnerinnen und Bewohner ein zusammenhängendes Naherholungsgebiet zur Freizeitnutzung.

Der zweite Projektpreis ging in die LEADER-Region Eifel. Das von 2017 bis 2020 umgesetzte Projekt „Dorf.Bio.Top!“ gab einen Anstoß zur Gründung diverser Initiativen zum Erhalt der dörflichen Artenvielfalt.

Landschaftspflegepreis für Moorschonende Stauhaltung im rhinluch

Der erste Preis in der Kategorie „Engagierte Personen“ ging an Sebastian Petri, Landwirt auf dem Moorhofer Grünlandhof in Kremmen (Landkreis Oberhavel). Er lässt seine Flächen mit angehobenem Wasserstand bereits seit einigen Jahren von Wasserbüffeln beweiden. Auch am Programm Moorschonende Stauhaltung des Landes nimmt er teil. Auf nasseren Flächen kommen spezielle Maschinen zum Einsatz, sogenannte Moorraupen. Petri ist mittlerweile ein versierter Berater, wenn es um diese angepasste Erntetechnik von Moorbiomasse geht. Petri unterstützt den LFV Oberes Rhinluch regelmäßig bei der Mahd und Freistellung von naturschutzfachlich wichtigen Amphibiengewässern. Er sucht außerdem nach Lösungen, wie die Biomasse der Niedermoore energetisch für die regionale Kreislaufwirtschaft genutzt werden kann.

In der Begründu8ng zur Preisvergabe heißt es: „Der Junglandwirt bewirtschaftet ehemals entwässerte Moore bei wieder angehobenen, grundwassernahen und moorschonenden Wasserständen von 10-30 cm unter Flur im Rhinluch in Brandenburg. Dafür nutzt er zum Teil selbst umgebaute, innovative Technik zur Bewirtschaftung der nassen Moore.

NEUES BERUFSBILD: „MOOR-KLIMAWIRT“

Der Moor-Klimawirt, wie der DVL nun das Berufsbild von Landwirtinnen und Landwirten wie Sebastian Petri definiert hat, berät zu und wirbt für hohe Grundwasserstände und den aus Klimasicht notwendigen Erhalt und die Wiederherstellung von Mooren als CO2- und Wasserspeicher. Der Halter einer 28-köpfigen Wasserbüffelherde arbeitet und verfolgt eigenverantwortlich mögliche und oft auch noch unbekannte Lösungsansätze zur Verwertung feuchter Niedermoorbiomasse. Er sucht gezielt den offenen Austausch und die langfristige Zusammenarbeit mit Akteuren aus Wissenschaft, Politik, der Gemeindevertretung und auch Skeptikern einer nassen Moornutzung.“

Der zweite Preis ging an Dieter Haag, dessen 300 – 400 Schafen und Ziegen ca. 50 ha Landschaftspflegeflächen beweiden. Hierbei handelt es sich um ehemalige Weinbergslagen entlang des Kochertals im Nordosten Baden-Württembergs. Meist handelt es sich um steilste Hanglagen mit enormem Gehölzdruck. Dies stellt eine große Herausforderung im Hinblick auf Herdenbetreuung und Weidenachpflege dar und fordert von der gesamten Familie ein überdurchschnittliches Engagement, das auch Fördermittel nicht vollumfänglich auszugleichen vermögen.

Kurzfilme zu den Preisträgern ab Mitte Januar

Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden anhand eines Bewertungsbogens ermittelt, der von den Vorständen und dem Fachbeirat des DVL aus ganz Deutschland ausgefüllt wurde. Coronabedingt konnte der Deutsche Landschaftspflegepreis 2020 nicht wie üblich im Rahmen des Deutschen Landschaftspflegetages verliehen werden. „Um die Gewinnerinnen und Gewinner und deren Engagement auch in diesem Jahr entsprechend zu würdigen, haben wir Kurzfilme über die Arbeit der Preisträgerinnen und Preisträger gedreht. Diese können ab Mitte Januar hier abgerufen werden“, heißt es vonseiten des DVL. (mil)

Rückendeckung für Vogels neues JagdgesetzDas Brandenburger Jagdgesetz soll umfassend überarbeitet werden. Die großen Landnutzerverbände haben dazu einen Vorschlag präsentiert. Einer neuen Allianz, der keine Landwirte angehören, geht das nicht weit genug.

Zuerst legten am 27. November die Verbände, die im Forum Natur Brandenburg zusammenarbeiten, ihre Vorschläge für Jagd und Wildtiermanagement vor. „Wir unterbreiten der Landespolitik einen umfassenden Vorschlag, der mit Augenmaß den praktischen Bedarf für die Überarbeitung in den Fokus nimmt und sich dabei der Herausforderung stellt, die Jagd unter den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu justieren“, begründete Dr. Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes, die Offensive. Das Papier enthalte für annähernd alle Regelungsgegenstände des Gesetzes Vorschläge, gehe aber nicht den Weg, durch ein sogenanntes Vollgesetz quasi alles, so auch das Bewährte, infrage zu stellen.

Nicht Bewährtes im neuen Jagdgesetz in Frage stellen

Bei den Vorschlägen hätten insbesondere Fragen der Betroffenheit der Grundeigentümer und der Landnutzer im Fokus gestanden. Thomas Weber, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes: „Mit der neuen Möglichkeit der Bildung von Jagdbezirken durch Forstbetriebsgemeinschaften, der Neuregelung der Abschussplanung inklusive einem landesweiten System zur Aufnahme des Wildeinflusses auf die Vegetation und den Möglichkeiten einer Wildschadensgeneralklausel stehen gute Vorschläge im Raum, die das Jagdrecht als Bestandteil des Eigentumsrechts stärken.“ Damit dieses jedoch auch in der Praxis gelingen könne, läge ein weiterer Schwerpunkt auf Vorschlägen zum praktikablen Handlungsrahmen für die Jägerschaft, die ihr Handwerk zukünftig stärker zielorientiert ausüben müsse, so Weber. Daher seien auch viele Detailfragen, wie der Einsatz von Jagdhunden, die Schaffung der Institution eines Stadtjägers und die Frage der Entbürokratisierung bei der Abschussplanung, in den Katalog der Vorschläge eingeflossen.

Schussschneiesen und Ansitze gesetzlich regeln

Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes betonte, dass jagdlicher Erfolg vom Dialog verschiedener Partner abhängig ist. Erstmalig solle daher auch eine Mitwirkung an der Wildschadensvermeidung, die Duldung von jagdlichen Ansitzeinrichtungen und die Anlage von Schussschneisen im Gesetz geregelt werden. Dabei gelte es sich im Rahmen der Wildschadensfrage auch völlig neuen Herausforderung zu stellen. Wendorff nannte neu oder verstärkt auftretender Wildarten wie den Elch, für die zukünftig ein Schadensausgleich aus der Staatskasse vorgesehen werden müsse.

„Die Novelle muss sich dem Anspruch stellen, die Jagd unter dem heute gängigen Begriff des Wildtiermanagements zu justieren“, so Dirk Wellershoff. Man verstehe den Vorschlag daher insbesondere als Appell an den politischen Raum. Die Novelle müsse das Ziel verfolgen, dass sowohl die Jägerinnen und Jäger als auch weite Teile der Gesellschaft das neue Jagdgesetz als ihr Gesetz anerkennen und zukünftig mit Motivation und Freude nach ihm verfahren, mahnte das Forum Natur Ende November.

Waldbauernbund im neuen Bündnis

Am Dienstag (15.12.) legte ein neu formiertes Bündnis nach. Es fordert, das Brandenburger Jagdgesetz müsse eine natürliche Waldentwicklung ermöglichen und zum Artenschutz beitragen. Das Bündnis besteht aus BUND, Nabu, Waldbauernverband und Ökologischem Jagdverein (ÖJV). Es habe sich auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) zu einer gemeinsamen Position zum Jagdgesetz zusammen gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Umbau der Kiefernforsten zu klimaangepassten Mischwäldern sei in der notwendigen Dimension und Geschwindigkeit allein durch Pflanzungen nicht zu schaffen.

„Zur Zeit werden jährlich 2.140 ha Forst umgewandelt. Bei dieser Geschwindigkeit würde es noch 234 Jahre dauern, bis der gesamte Brandenburger Wald umgebaut ist. Auch wenn Pflanzungen aufgrund bestimmter Gelände- und Standorteigenschaften notwendig sind, ist die natürliche Verjüngung unverzichtbar. Diese wird aber durch den hohen Wildbestand verhindert“, erklärt das Bündnis und beruft sich auf die dritte Bundeswaldinventur. Seine Forderung: „Die Jagd soll sich auf die Interessen der wirtschaftenden Betriebe zur Entwicklung von klimastabilen und gemischten Wäldern und einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft fokussieren.“

Forderung: Jagd auf eigenen Flächen erlauben

Dietrich Mehl, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) mahnt an, dass jedem Waldeigentümer und -besitzer die Jagd auf seinen eigenen Flächen erlaubt sein müsse. Gemeint sind damit ausdrücklich Jagdflächen ab einem Hektar Größe. Bislang schreibt das Jagdgesetz in Brandenburg eine Mindestgröße von 150 ha für Eigenjagden vor. Die gesetzlichen Mindestpachtzeiten seien abzuschaffen, denn sie würden es dem Waldeigentümer erschweren, den Jagdpächter zu wechseln, wenn dieser nicht in seinem Sinne handelt.

Carsten Preuß, Vorsitzender des BUND Brandenburg wird deutlich: „Die Interessen vieler Jagdpächter stehen einer natürlichen Waldentwicklung diametral entgegen. Die meisten Jagdpächter wollen einen hohen Wildbestand, um häufig bei der Jagd erfolgreich zu sein. Das bedeutet aber, dass viele Jungbäume vom Wild gefressen werden. Zu viele, um den dringend benötigten Waldumbau voran zu bringen. Das neue Jagdgesetz muss hier stärker regulierend eingreifen.“

Ein wesentlicher Grund für den hohen Wildbestand sieht die neue Allianz in den Kirrungen, also das Anlocken des Wildes mit Futter. Das Verbändebündnis fordert ein Verbot der Kirrung. Außerdem seien Abschusspläne abzuschaffen, sie seien zu langfristig angelegt und hätten nicht die notwendige Reduzierung von Rot-, Dam- und Rehwild gebracht. Stattdessen solle die Bejagung auf der Basis von behördlich durchgeführten Vegetationsgutachten und Wildzustandsberichten erfolgen, fordern die Verbände.

Jagd auf Zugvögel verbieten

Um den Artenschutz zu verbessern, wollen die Verbände die Jagd auf Zugvögel komplett verbieten lassen. Wildarten, die dem Artenschutz unterliegen, wie beispielsweise der Iltis, seien aus dem Jagdrecht zu nehmen. Eine eventuell notwendige Regulierung dieser Arten unterliege dem Naturschutzrecht.

Zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt sollte nach Ansicht des Bündnisses die Jagd mit bleihaltiger Munition ausnahmslos verboten werden. Das Schwermetall verbleibe zu großen Teilen in der Natur, gelange in Gewässer, Moore und Feuchtwiesen und belaste das Grundwasser. Zudem stelle es eine konkrete Gefährdung vieler Greifvögel dar, so die Umweltverbände.

Agrarumweltminister Axel Vogel begrüßte unmittelbar nach Erscheinen der Stellungnahme die Diskussion um die Neuausrichtung des Jagdrechts. Er sehe in diesem breiten Engagement ein Zeichen der großen Betroffenheit der Menschen im ländlichen Raum. Für die von der Landesregierung geplante Novellierung des Brandenburgischen Jagdgesetzes erarbeitet das Agrarumweltministerium derzeit den Referentenentwurf. Er soll im ersten Quartal 2021 mit dem Landesjagdbeirat diskutiert werden soll.

Ministerium bietet Gespräche zum Jagdgesetz an

„Wir teilen die Auffassung, dass bestehende gesetzliche Regelungen im Jagdrecht geändert werden müssen, damit die intensiven Bemühungen, den Brandenburger Wald klimaresilient umzubauen, fruchten können. Pflanzungen und Naturverjüngung werden erst dann Erfolg haben, wenn die Jungpflanzen nicht mehr durch überhöhte Wildbestände an Rehen und Hirschen aufgefressen werden. Viele Anregungen dieser Verbände treffen bei uns auf offene Ohren“, so Axel Vogel. „Die Eigentümer, die für die Verjüngung ihres Waldes verantwortlich sind, müssen stärkere Möglichkeiten bekommen, auf die Jagd auf ihren Flächen Einfluss zu nehmen.“

Ziel der Novellierung müsse es sein, so Vogel, Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft zu minimieren. Besonders soll die artenreiche, gemischte natürliche Verjüngung des Waldes möglich sein. Auch der Bürokratieabbau müsse bei den Änderungen in den Fokus genommen werden. „Hier ist jede Unterstützung willkommen.“

Das Ministerium biete sowohl dem Forum Natur wie auch der jetzt gebildeten Allianz zeitnah Gespräche zu den vorgebrachten Vorschlägen an, heißt es vonseiten der Behörde.