Mit Traktorenkonvois in Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg und der Übergabe einer Petition vor dem Landtag machten Landwirte bei einer Bauerndemo in MV auf ihre wirtschaftlich prekäre Lage aufmerksam.

Von Gerd Rinas

Vertreter des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern und der Initiative „Land schafft Verbindung MV“ haben heute an Landtagspräsidentin Birgit Hesse eine Petition übergeben. Darin fordern sie die Abgeordneten des Landtages auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und „der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern Zukunft und Rückhalt“ zu geben. Zeitgleich demonstrierten Landwirte mit Traktorenkorsos in der Landeshauptstadt, in den Regionen Greifswald, Rostock und Neubrandenburg, um den Forderungen aus der Petition Nachdruck zu geben.

Bauerndemo in MV: Übergabe der Petition am Schweriner Landtag

In dem achtseitigen Schreiben werden die Volksvertreter auf die Folgen der Düngelandesverordnung aufmerksam gemacht, die am Dienstag im Kabinett der Landesregierung beschlossen werden soll. Sie werden gebeten, Forderungen der Landwirte in der Petition zu unterstützen. So sollen die Ausweisung nitratbelasteter „roter Gebiete“ anhand aktuellster Messergebnisse jährlich überprüft, ausreichend repräsentative Messstellen eingerichtet und ein kurzfristiges Ausstiegsszenario für den Fall festgelegt werden, wenn Nitrat-Messwerte unter den Grenzwert sinken.

Impressionen der Demo in Neubrandenburg

Für das auf Bundesebene geplante Insektenschutzgesetz fordern die Landwirte neben der Krefelder Insektenstudie weitere belastbare Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zu einzelnen Insektengruppen einzubeziehen. Ohne den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden sei in Naturschutz-, Vogelschutz- und FFH-Gebieten konventioneller Ackerbau nicht mehr praktizierbar, heißt es in der Petition. Deshalb wird u. a. gefordert, diese Pflanzenschutzmittel dort im Ackerbau weiter zuzulassen. Für jedes Schutzgebiet sollen außerdem Zustandsziele definiert werden.

Impressionen der Demo in Rostock

Scharf kritisiert wird in der Petition die Billigpreispolitik des Lebensmitteleinzelhandels. „Viele Betriebe sind an der Grenze der Belastungsfähigkeit angelangt und können den harten Preiswettbewerb nicht mehr durch Effizienzsteigerungen ausgleichen“, heißt es in der Petition. Die Mitglieder des Hohen Hauses werden aufgefordert, sich für ein faires Kartell- und Wettbewerbsrecht einzusetzen. Landwirte dürften nicht daran gehindert werden, Gegengewichte zum Handel zu schaffen. Eine verpflichtende Haltungsform- und Herkunftskennzeichnung soll Transparenz und bewusste Verbraucherentscheidungen ermöglichen, der Handel sich zum Aussstieg aus der „Dauerniedrigpreiskultur“ verpflichten. In Lieferverträgen müssten künftig Menge, Qualität, Preis und Zeitraum vor der Lieferung zwingend hinterlegt werden, fordern die Verfasser der Petition.

Landtagspräsidentin Birgit Hesse:

„Die Preisforderungen der Landwirte sind berechtigt. Wenn ich sehe, was es kostet, ein Schwein aufzuziehen oder einen Liter Milch zu produzieren, dann sind die Erlöse zu gering. Ich hoffe, dass die Gespräche mit dem Handel heute zu positiven Ergebnissen kommen. Ich habe die Petition der Landwirte entgegengenommen. Der Petitionsausschuss und der Agrarausschuss des Landtages werden dazu in Kürze beraten und Stellung nehmen.”

Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV:

„Wir haben unser Anliegen vor Abgeordneten aller Fraktionen vorgetragen. Die Reaktionen waren positiv, wir werden sehen, welche Reaktion es aus dem Landtag auf unsere Petition gibt. Ich bedanke mich bei allen Landwirten, die heute an unserer landesweiten Aktion teilgenommen haben. Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.”

Till Backhaus, Agrar- und Umweltminister (SPD):

„Ich habe großes Verständnis für die Demonstration der Landwirte. Vor allem die wirtschaftliche Situation der Tierhalter ist schlimm. Seit Monaten haben sie keine kostendeckenden Preise, das ist ein wirtschaftlicher Skandal. Die unlauteren Machenschaften des Lebensmitteleinzelhandels müssen unterbunden werden. In der Wertschöpfungskette werden Milliardengewinne gemacht, nur die Landwirtschaft profitiert nicht. Das kann nicht richtig sein.”

Holger Kliewe (CDU):

„Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft sind schlecht. Die Erzeugerpreise vor allem für Milch und Schweinefleisch sind im Keller. Corona, Geflügelpest, Düngeeinschränkungen in den roten Gebieten und neue Insektenschutzauflagen verschärfen die Situation. Grundwassermessstellen, bei denen nicht eindeutig geklärt ist, ob die Landwirtschaft die Nitrat-Belastung verursacht, müssen aus dem Messnetz herausgenommen werden.”

Wolfgang Weiß, Die Linke:

„Das Anliegen der Bauern ist vollkommen berechtigt. Wenn drei Prozent der Betriebe jedes Jahr aufgeben müssen, dann ist das kein Wettbewerb, sondern Raubtierkapitalismus. Wenn ein Bauer 155 Leute ernährt und am Ende die eigene Familie nicht satt bekommt, dann stimmt im System was nicht. Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden.”

Elisabeth Aßmann (SPD), Vorsitzende des Agrarausschusses:

„Es ist gut, dass sich Bauernverband und Land schafft Verbindung zusammen zu Wort melden. Diese Stimme war heute morgen in Schwerin nicht zu überhören. Die Preise für Milch und Schweinefleisch können so nicht bleiben. Der Handel muss sich bewegen, der Bund ist gefordert zu helfen. Die Kritik an den Grundwasser-Messstellen müssen wir sorgfältig prüfen. Wo Filter trocken fallen und einströmender Sauerstoff das Messergebnis negativ beeinflusst, muss Abhilfe geschaffen werden.”

Dr. Kathrin Naumann, Agrarbetrieb Groß Grenz:

„Wir Landwirte sind natürlich nicht gegen den Grundwasserschutz. Wir verlangen aber Transparenz und eindeutige Kriterien bei den Messstellen. Die Werte und die Herkunft der Belastung dürfen nicht angreifbar sein und sie müssen zuverlässig erfasst werden. Wird der Grenzwert unterschritten, muss es ein definiertes, zeitnahes Ausstiegsszenario aus den Einschränkungen für den Landwirt geben.”

Daniel Bohl, Wariner Pflanzenbau eG:

„Das war heute eine gelungene Aktion. Wir haben in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt und Politiker auf unsere Probleme aufmerksam gemacht. Es ist Druck im Kessel. Landesweit waren mehrere hundert Berufskollegen mit ihren Traktoren unterwegs. Das macht keiner, weil er Langeweile hat.”

Bauerndemo in MV: Mehrere Traktorkorsos für den 11. Dezember geplant

Zunehmender Preisdruck aus dem Lebensmitteleinzelhandel und die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik treiben in Mecklenburg-Vorpommern die Landwirte auf die Straße. Für Freitag, den 11. Dezember hat „Land schafft Verbindung“ mehrere Traktorkorsos angekündigt. mehr

Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte zeigen Wirkung: Ab sofort erhöhen die Lebensmittelhändler Lidl und Kaufland die Preise für Schweinefleisch um 1 Euro/Kilogramm – der Preisaufschlag soll direkt an die Schweinemäster fließen.

Landwirtinnen und Landwirte sind seit über einem Jahr regelmäßig auf den Straßen, um auf ihre teils prekären Situationen aufmerksam zu machen und um die Zukunft ihrer Betriebe zu sichern. Zuletzt haben sich deutschlandweit Landwirte mit ihren Traktoren vor Zentrallagern des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) platziert, und damit den Lieferverkehr blockiert. Die andauernden Proteste zeigen nun Wirkung. Die Schwarz-Gruppe, zu der auch die Lebensmittelhändler Lidl und Kaufland gehören, hat am Donnerstag den Verkaufspreis für ausgewählte Schweinefleisch-Produkte angehoben. Nach Informationen der Bauernzeitung sollen die Preise zu 100 % an die Landwirte weitergegeben werden.

Schweinefleisch: Preiserhöhung soll direkt an Schweinemäster gehen

Zu den Produkten mit Preiserhöhungen zählen demnach frische Schweinefleischprodukte, deren Preise um ein Euro je Kilogramm erhöht werden. Das betrifft zehn Produkte bei Lidl und 60 bei Kaufland. Um die Weitergabe der Preiserhöhung an die Schweinemäster abzusichern, hat die Schwarz-Gruppe Verträge mit allen vier großen Schlachtkonzernen geschlossen. Nach Einschätzungen aus dem Unternehmensumfeld weicht der Handelskonzern bewusst vom Grundsatz der Gewinnspanne zwischen Einkauf und Verkauf im Einzelhandel ab, um, wie es heißt, einen Beitrag zu gerechteren Preisen für die heimische Landwirtschaft zu leisten. Offen ist, ob die anderen großen Lebensmitteketten naschziehen. Fraglich ist auch, ob das Bundeskartellamt dies dann als illegale Preisabsprache werten würde. Ebenso bleibt zu abzuwarten, ob die Verbraucher die erhöhten Preise auch annehmen.

Minister Hoff begrüßt Proteste der Bauern

Thüringens Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), zeigt unterdessen Verständnis für die andauernden Proteste der Landwirte. „Der Protest ist gerechtfertigt, denn wenn die Branche nicht kostendeckend arbeiten kann, wird das früher oder später zum Ruin der Betriebe führen, auch hier in Thüringen. Der Lebensmitteleinzelhandel muss den Wettbewerb um die billigsten Lebensmittelpreise beenden. Wenn die heimische Landwirtschaft und mit ihr auch das Tierwohl dabei weiter unter Druck geraten, nützt das am Ende weder den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch der Gesellschaft im Ganzen“, sagte er anlässlich der jüngsten Bauernproteste.

Die Gesprächsbereitschaft des LEH – also auch die Preiserhöhung beim Schweinefleisch von Lidl und Kaufland – begrüßt der Minister, sie überzeugen ihn allerdings nicht. „Der Lebensmitteleinzelhandel muss im Eigeninteresse mithelfen, die grundsätzlichen Strukturprobleme zu lösen, damit die Lebensmittelerzeugung den modernen Anforderungen entsprechen kann, also transparent, verlässlich und krisensicher ist und auch das Tierwohl angemessen berücksichtigt wird. Die grundsätzlichen Strukturen müssen in Frage gestellt und im Sinne der Lebensmittelerzeuger angepasst werden.“, sagte Hoff. Die Landesregierung in Erfurt will sich nach Hoffs Worten für den Ausbau der regionalen Wertschöpfungsketten einsetzen. „Gerade sehen wir bei den Schlachtstätten, wie anfällig überregionale Großstrukturen in der Krise sind und wie wenig hier bisher auf faire Arbeitsbedingungen geachtet wurde.“ red

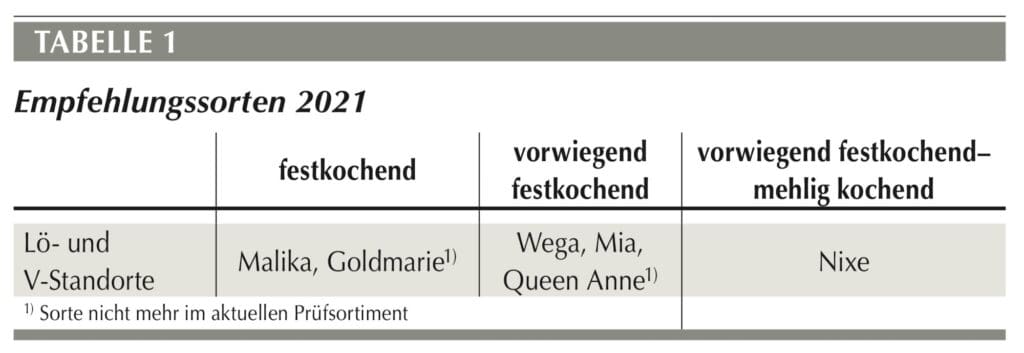

Tabellen Landessortenversuche frühe SpeisekartoffelnDer Anbau von Speisekartoffeln wurde etwas ausgeweitet. Wir haben die Ergebnisse der Landessortenversuche mit frühen Speisekartoffeln 2020 in Ostdeutschland in Tabellen zusammengefasst.

Während des Wachstumsstarts im Frühjahr 2020 gab es günstige Bedingungen für die frühen Speisekartoffeln. Ihr Marktwareertrag lag leicht über dem Vorjahresniveau. Der Anbau von Kartoffeln ist im Vergleich zum Vorjahr 2020 in Deutschland um 3.000 ha auf 274.900 ha gestiegen. Mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt wurde auch in Ostdeutschland der Anbau etwas ausgeweitet. So weist die Statistik für Mecklenburg-Vorpommern 13.600 ha, für Brandenburg 11.400 ha, für Sachsen-Anhalt 15.200 ha, für Sachsen 6.300 ha und für Thüringen 1.700 ha Kartoffelanbaufläche aus.

Unter dem Motto „Licht für eine bessere Zeit“ – wollen Weidetierhalter am 12.12. und 19.12. europaweit Aktionstage mit Feuerschalen, Lichterketten und Kerzen veranstalten. Ziel ist der Protest für ein aktives Wolfsmanagement und gegen das drohende Aus einer artgerechten Weidetierhaltung.

„Während die rasant wachsenden Wolfsbestände unsere wirtschaftliche Existenz bedrohen, ignoriert die Politik unsere Forderungen nach einem aktiven Wolfsmanagement“, erklärt Wendelin Schmücker, Vorsitzender des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung. Seiner Meinung nach bereiten nicht nur in Deutschland „die Wölfe zunehmend Probleme, sie sind zu einer ernsten Bedrohung für den Fortbestand der artgerechten Weidetierhaltung in ganz Europa geworden.“

Die Licht-Aktion soll ein Zeichen setzen, „dass unsere Gesellschaft und die Politik in ganz Europa wahrnehmen und sehen soll“. Sie wendet sich gleichermaßen an Regional-, National- und EU-Politiker und findet am dritten und am vierten Adventssamstag (12. und 19. Dezember) in der Stunde von 18 bis 19 Uhr statt. Die Schäfer und Weidetierhalter hoffen dabei, mit vielen Politikern und interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen – und darüber hinaus durch hohe Beteiligung auch für Satelliten im Weltraum sichtbar zu sein.

Karte mit Standorten der Aktionslichter

Die Forderung der Schäfer und anderer Weidetierhalter ist, dass die FFH-Richtlinie vollständig in nationales Recht umgesetzt wird. Bei der Umsetzung wurden die Entnahmeregeln, die die Schutzjagd ermöglichen aus ihrer Sicht schlichtweg „vergessen“.

Das Bundesumweltministerium müsse endlich den günstigen Erhaltungszustand gegen über Brüssel erklären, fordern die Organisatoren vom Förderverein der Deutschen Schafhaltung. Weiterhin soll aus ihrer Sicht das Experiment der Wolfsansiedlung beendet, und die Schutzstellung des Wolfes aufgehoben werden. Eine Übersichtskarte mit allen Standorten der Aktionslichter zur Unterstützung dieser Forderungen gibt es hier. Die Forderungen der deutschen Schäfer und Weidetierhalter zum aktiven Wolfsmanagement sind hier zu finden.

Der Förderverein der Deutschen Schafhaltung e. V.

Gegründet im Jahr 2010, hat es sich der Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. zum Ziel gesetzt, über die Leistungen der Schafhaltung und damit der Schäferfamilien aufzuklären – ob nun im aktiven Küstenschutz durch Pflege der Deiche oder Offenhaltung und Schutz unzähliger Naturflächen in Deutschland. Weitere Ziele sind die Förderung des Natur- und Umweltschutzes sowie die Unterstützung für unverschuldet in Not geratene Schafhalter durch Geld oder Sachzuwendungen. Der Verein, dem jeder Interessierte mit einer Lamm-Patenschaft helfen kann, hat seinen Sitz in Berlin. red

Lidl will 50 Mio. Euro an Initiative Tierwohl zahlenAls Antwort auf die jüngsten Proteste der Landwirte will die Schwarz-Gruppe, zu der auch die Handelskette Lidl gehört, der Initiative Tierwohl 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Für Land schafft Verbindung und den Deutschen Bauernverband reicht dieses Angebot nicht aus.

Im Laufe des kommenden Jahres will die Schwarz-Gruppe, zu der die Handelsketten Lidl und Kaufland gehören, der Initiative Tierwohl (ITW) 50 Millionen Euro zu Verfügung stellen. Dies kündigte Konzernchef Klaus Gehring nach einer Videokonferenz von Vertretern der großen Handelsunternehmen mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner an. Thema waren hier die Demonstrationen von Landwirten vor Zentrallagern des Lebensmitteleinzelhandels.

Gehring reagierte damit auf die Proteste von Landwirten, die zu Wochenbeginn Auslieferungslager von Lidl blockriet hatten. In einer Mitteilung hieß es, mit dem Geld sollten insbesondere Landwirte unterstützt werden, die durch die Corona-Pandemie und die ASP in Schwierigkeiten stecken. Über die ITW sei sichergestellt, dass das Geld direkt an die Landwirte verteilt würde. Außerdem unterstütze man Landwirte, die sich zur Förderung des Tierwohls verpflichtet haben.

Kritik von Bauernverband und LSV

Äußerst kritisch auf die Offerte reagierte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Dies sei zwar „eine nette Geste und ein Zeichen der Wertschätzung“ für die Initiative Tierwohl. „So ein Trostpflaster reicht bei Weitem nicht aus, um die grundsätzlichen Probleme zwischen Landwirtschaft und dem gesamten Lebensmitteleinzelhandel zu lösen“, so Rukwied, der eine „grundlegende Veränderung in der Zusammenarbeit“ verlangte.

LsV-Deutschland nannte es ein gutes Zeichen der Schwarz-Gruppe, die Initiative Tierwohl unterstützen zu wollen. Leider würden so aber nicht alle Branchen angesprochen. LsV lehne es kategorisch ab, dass die Initiative Tierwohl Verteiler der 50 Millionen Euro werden soll. Vielmehr müsse es eine klare Änderung in der jetzigen Handelspolitik geben, damit alle Branchen davon profitierten, „vom Milchviehhalter bis zum Obstanbauer“. Die Betriebe benötigten unverzüglich Geld, damit die Liquidität wieder sichergestellt werde. Denn: „Durch die Coronakrise sind wir Landwirte unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten, aus der die Betriebe nicht mehr mit eigenen Mitteln aus dieser Lage herauskommen“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kommentiere die Ankündigung der Schwarz-Gruppe als einen „richtigen ersten Schritt“. Die anderen Lebensmitteleinzelhändler müssten nun nachziehen. Greenpeace forderte einen Systemwandel: „Der Wettkampf um die billigsten Lebensmittel muss endlich ein Ende nehmen.“

Lidl-Chef Sagt nach Großlager-blockade ANGEBOTE zu

Lidl-Chef Gehring hatte nach der Blockade eines Großlagers in Cloppenburg u.a. die anderen großen Lebensmitteleinzelhändler aufgerufen, „pragmatische und unbürokratische Lösungen zu verfolgen, um für Landwirte eine Verbesserung der Situation zu erzielen“. Nach der Videokonferenz mit den Handelsvertretern erklärte Bundesministerin Klöckner, dass man zahlreiche unfaire Handelspraktiken gesetzlich verbieten werde. „Darüber hinaus halte ich es für wichtig, dass es eine unmittelbare Verständigung zwischen Handel und Landwirtschaft gibt.“ Angeregt habe sie „einen Verhaltenskodex, mit dem sich der Handel eigene Regeln für ein faires Miteinander gibt“. So könnte etwa auf Verpackungen der Anteil vermerkt werden, der vom Verkaufspreis an die Bauern geht.

In den Whatsapp-Gruppen von LsV-Deutschland rumort es heftig. Man hatte in dieser Woche von weiteren Blockaden abgesehen, um Antworten der LEH-Konzerne abzuwarten. „Sollten unsere Berufskollegen aus Cloppenburg keine sicheren und zufriedenstellenden Zusagen erhalten, so könnte es jederzeit zu weiteren Protesten von unzufriedenen Berufskollegen kommen“, hieß es bei LsV-Deutschland. red

Wieder Coronafälle im Fleischwerk WeißenfelsDie Unternehmensgruppe Tönnies testet die Belegschaft ihres Fleischwerkes Weißenfels verstärkt auf das Coronavirus. Fakt ist: Der Betrieb trägt zu den wachsenden Infektionszahlen im Burgenlandkreis bei.

Aktualisierung vom 3.12. / 8.52 Uhr Die Zahl neuer Coronafälle im Fleischwerk Weißenfels hat sich bis zum gestrigen Mittwochabend weiter erhöht. Wie die Tönnies-Gruppe mitteilte, habe es bei den regelmäßigen Corona-Tests der Mitarbeiter in den vergangenen zwei Wochen kumuliert 172 positive Befunde gegeben. Allein in dieser Woche seien bislang mehr als 3.000 Tests durchgeführt worden. Ende dieser Woche sollen erneute Tests folgen.

Gemeinsam mit den Behörden des Burgenlandkreises seien ein strenges Testregime und klare Quarantäneregeln vereinbart worden. Zusätzlich geschaffene Quarantänewohnungen sollen eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern, sagte Reinhold Dierkes, Geschäftsführer des Weißenfelser Fleischwerkes. In dem Schlachtbetrieb arbeiten nach Unternehmensangaben rund 2.200 Mitarbeiter. Es ist der zweitgrößte Standort des Fleischkonzerns Tönnies bundesweit. Doch nicht nur bei Tönnies ist die Lage angespannt: Im gesamten Burgenlandkreis habe es in den vergangenen sieben Tagen knapp 250 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben, berichtete Landrat Götz Ulrich am Mittwoch. Allein in Weißenfels gab es nach Angaben der Behörden 120 neue Fälle seit dem 24. November. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist für den Burgenlandkreis mit Stand heute Morgen (0.00 Uhr) einen Inzidenzwert von 216,4 sowie insgesamt 1.652 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie aus.

Mehrere tausend Coronatests wurden in den vergangenen Wochen bei Mitarbeitern des Fleischwerkes Weißenfels (Sachsen-Anhalt) durchgeführt. Allein in der vorigen Woche seien es rund 3.400 Untersuchungen gewesen, teilte die Tönnies-Gruppe mit. Als Grund für das Ausweiten der Testungen der Belegschaft führte das Unternehmen die hohen Infektionszahlen und den damit wachsenden Infektionsdruck im Burgenlandkreis an. Der Landkreis hatte am Montag einen 7-Tage-Inzidenzwert von 191 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner vermeldet. Das ist mit Abstand der Spitzenwert in Sachsen-Anhalt.

Fakt ist: Der Weißenfelser Schlachtbetrieb trägt nicht unerheblich zu dieser problematischen Situation im Landkreis bei. Von rund 1.800 Tests, die vorigen Freitag vorgenommen wurden, waren 89 positiv, räumte das Unternehmen selbst ein. Damit entfielen drei Viertel der Neuinfektionen im Landkreis auf das Fleischwerk. Die Kreisverwaltung vermeldete am Montag insgesamt 118 neue Corona-Ansteckungen für den Zeitraum Freitag bis Sonntag der Vorwoche.

Neuinfektionen auf Rekordniveau

Gestern lag der 7-Tage-Inzidenzwert für den Burgenlandkreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 208 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Damit gab es im Landkreis mit seinen rund 179.000 Einwohnern zuletzt binnen einer Woche 372 neue Coronafälle. Fast ein Viertel davon entfiel mithin auf das Fleischwerk Weißenfels. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr infizierten sich im Burgenlandkreis laut RKI 1.580 Personen mit dem Virus.

Vor dem Hintergrund der hohen und steigenden Fallzahlen im Burgenlandkreis als auch in der Stadt Weißenfels hatte am Montag ein Gespräch zwischen Landrat Götz Ulrich, dem Oberbürgermeister der Stadt, Robby Risch, der Geschäftsführung von Tönnies sowie der Ordnungsdienste des Landkreises und der Stadt Weißenfels stattgefunden. Dabei sei nach Angaben der Kreisverwaltung beratschlagt worden, welche Maßnahmen in Bezug auf die Stadt Weißenfels getroffen werden. Über die einzelnen Maßnahmen wird Landrat Götz Ulrich heute auf der digitalen wöchentlichen Pressekonferenz informieren.

Enge Abstimmung mit Behörden

„Der hohe Infektionsdruck lässt auch vor uns nicht ab“, sagte Reinhold Dierkes, Geschäftsführer der Fleischwerk Weißenfels GmbH zur gegenwärtigen Lage. „Wir haben unsere Präventionsmaßnahmen aber seit Wochen und Monaten immer wieder angepasst und verschärft, sodass eine Verbreitung des Virus im Betrieb sehr unwahrscheinlich ist.“ Das Fleischwerk stehe in enger Abstimmung mit den Behörden und stimme seine Maßnahmen ab. Hierzu zählten seit Monaten bereits eine absolute Maskenpflicht, HEPA-Luftfiltrationsanlagen, Abstandsregelungen sowie ein klar strukturiertes Testregime.

„Wir haben nun mit den Behörden vereinbart, die Testreihen zu intensivieren, um auf diese Weise ein Höchstmaß an Sicherheit zu bekommen. Unser Testregime ist darauf ausgerichtet und wird auch bei diesem hohen Infektionsdruck bewerkstelligen,“ erklärte Dierkes. Die Produktionskapazität im Fleischwerk Weißenfels ist nach Angaben des Unternehmens bisher nur leicht beeinträchtigt. Das Unternehmen setze alles daran, den Infektionsschutz zu gewährleisten und gleichzeitig die landwirtschaftlichen Erzeuger zu bedienen.

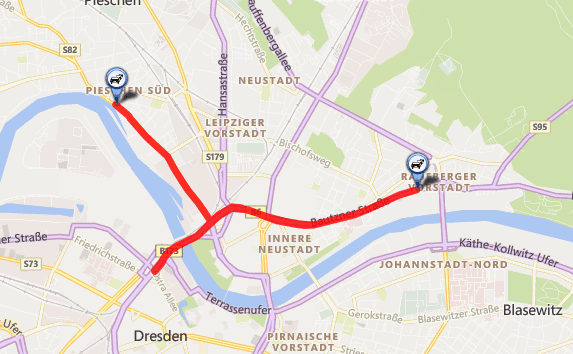

Mehr als 600 Traktoren bei Bauerndemo in Dresdner NeustadtEtwa 800 Landwirtinnen und Landwirte sind mit mehr als 600 Traktoren am Montag zu einer Kundgebung nach Dresden gefahren. Sie fordern, dass der Freistaat die roten Gebiete deutlich reduziert, und wollen an der Erarbeitung der Landesdüngeverordnung mitwirken.

Organisiert von Land schafft Verbindung Sachsen (LsV Sachsen) und dem Sächsischen Landesbauernverband (SLB) sind am Montag (30.11.) etwa 800 Landwirtinnen und Landwirte mit 640 Traktoren zu einer Demonstration vor das Agrarministerium in Dresden gekommen. Sie demonstrieren damit für eine Düngeverordnung mit reduzierten roten Gebieten, bei der die Landwirte Mitspracherecht haben. Hintergrund ist der immer noch nicht vorliegende Entwurf der Landesdüngeverordnung und das Ergebnis eines vom SLB beauftragten Gutachtens über die Funktionsfähigkeit des Nitratmessnetzes in Sachsen. Unser Landredakteur in Sachsen, Karsten Bär, ist in Dresden und berichtet vor Ort.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Um 17 Uhr spürten die Dresdner, dass Schlepper in der Stadt sind, wie der MDR-Verkehrsdienst zeigt. Screenshot (c) Bauernzeitung

Düngeverordnung: Bauern fordern Tempo

Sachsens Landwirte fordern, dass der Freistaat die roten Gebiete deutlich reduziert. Auch wollen sie an der Erarbeitung der Landesdüngeverordnung mitwirken. Montag Nachmittag (30.11.) demonstrieren sie deshalb in Dresden. mehr

Seit heute steht an Mecklenburg-Vorpommerns Grenze zu Polen der 63 Kilometer lange Wildschutzzaun zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Minister Backhaus hat den letzten Pfahl gesetzt. Auch die „Pürzelprämie“ will er erhöhen.

Bei Pomellen hat Agrar- und Umweltminister Till Backhaus heute den letzten Pfahl für den Wildschutzzaun gegen den Eintrag der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nach Mecklenburg-Vorpommern gesetzt. Der Zaun zieht sich entlang der Grenze zu Polen auf rund 63 Kilometern Länge. „Ich bin froh, dass wir als erstes Bundesland nun diese Barriere errichtet haben. Doch damit ist die Gefahr nicht vollständig gebannt“, räumte Backhaus ein. Er appelliert erneut an die schweinehaltenden Betriebe, die Biosicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau zu halten.

Gleichzeitig kündigte Backhaus an, die Aufwandsentschädigung für erlegte Wildschweine, die sogenannte Pürzelprämie, ab dem 1. Dezember 2020 von 25 auf 50 Euro pro erlegtem Stück Schwarzwild zu erhöhen. Mit der Verdoppelung der Aufwandsentschädigung will das Land gegenüber den Jägerinnen und Jägern ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes senden, sagte Backhaus.

Die Jagd sei ein wesentlicher Faktor im Kampf gegen die ASP. Die zurückliegende Rekordstrecke von rund 96.000 Stück Schwarzwild im Jagdjahr 2019/20 zeige, dass die grüne Zunft dies auch erkannt und angenommen hat. Gleichzeitig soll die Prämie etwas die erschwerte Wildbret-Vermarktung kompensieren. „Coronabedingt sind wichtige Absatzmöglichkeiten weggefallen und die Situation wird sich nach dem Jahreswechsel nicht verbessern“, so Forstminister Backhaus.

Waldprämie: 500 Mio. Euro für WaldeigentümerWaldbesitzer sind durch Schäden und die Corona-Pandemie stark getroffen. Deshalb hat Bundeswaldministerin Julia Klöckner eine Waldprämie für Nachhaltigkeit bewilligt: Es stehen 500 Mio. Euro bereit, um Forsteigentümer zu unterstützen.

Das Bundeswaldministerium hat mit der Großen Koalition erstmals eine Nachhaltigkeitsprämie (auch Waldprämie genannt) mit insgesamt 500 Mio. Euro für den Wald entwickelt, um Waldeigentümer bei Waldschäden und in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Diese Hilfen können ab Ende der Woche abgerufen werden – die von Bundesministerin Julia Klöckner gezeichnete Förderrichtlinie wird am Freitag im Bundesanzeiger veröffentlicht, meldet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung der Waldfläche nach den Programmen PEFC oder FSC. Die Zertifizierung kann bis zum 30. September 2021 nachgereicht werden. Eine Auszahlung der Prämie erfolgt, wenn die Zertifizierung vorliegt.

Wer die WaldPRÄMIE erhalten kann:

- Die Nachhaltigkeitsprämie beträgt 100 Euro pro Hektar und richtet sich an private und kommunale Waldbesitzer, die mindestens 1 Hektar Waldfläche besitzen.

- Anträge können natürliche und juristische Personen bis zum 30. Oktober 2021 stellen

- Die Antragstellung erfolgt in einem Online-Formular auf der Webseite www.bundeswaldpraemie.de.

- Die Auszahlung der Prämie muss bis Ende 2021 abgeschlossen sein, da es sich um Mittel aus dem Corona-Konjunkturprogramm handelt.

Dazu sagte Bundesministerin Julia Klöckner: „Mit der Nachhaltigkeitsprämie geben wir den Wäldern und der Forstwirtschaft eine Perspektive in schweren Zeiten. In der Großen Koalition haben wir uns entschieden, dass in Wald investiertes Geld gut angelegt ist. Denn es sind unsere Forstwirte und Waldbesitzer, die den Erhalt und den klimaangepassten Umbau des Waldes gestalten. Sie leisten viel für den Klimaschutz, haben durch den Klimawandel jedoch nun selbst erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten, sind teilweise in der Existenz bedroht. Ihnen greifen wir mit der Prämie unter die Arme – nach klaren Nachhaltigkeitskriterien.“

Weitere Unterstützung des BMEL

Die Nachhaltigkeitsprämie ist ein Teil des Corona-Konjunkturpaktes „Wald & Holz“ in Höhe von insgesamt 700 Mio. Euro. Die restlichen 200 Mio. Euro sind vorgesehen für Investitionen in die moderne Forst- und Holzwirtschaft und um das Bauen mit Holz zu fördern. Bereits Anfang November wurde aus diesen Mitteln ein Programm in Höhe von 50 Mio. Euro gestartet, mit den Investitionen in IT-Hard- und Software, Maschinen, Geräte, Anlagen und Bauten, die in der nachhaltigen Forstwirtschaft und der mobilen Holzbearbeitung zum Einsatz kommen, gefördert werden.

Die Nachhaltigkeitsprämie und das Investitionsprogramm ergänzen die bereits vom BMEL und den Ländern auf den Weg gebrachten Hilfen für den Wald im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) in Höhe von rund 800 Mio. Euro. Davon entfällt der Löwenanteil mit 478 Mio. Euro auf den Bund. Die GAK-Hilfen werden sehr gut angenommen und kommen auf der Fläche an, reichen aber angesichts der massiven Waldschäden nicht aus. red

Geflügelpest: Ausbruch auf Rügen – über 16.000 Puten werden gekeultNach Fällen in Legehennen-Ställen wurde jetzt in einer Putenmastanlage in Mecklenburg-Vorpommern die Geflügelpest H5N8 nachgewiesen. In Rothenkirchen auf der Insel Rügen müssen mehr als 16.000 Puten gekeult werden.

In einer Putenmastanlage in Rothenkirchen auf Rügen ist Geflügelpest ausgebrochen. 16.100 Tiere müssen gekeult werden. Wie der Landkreis Vorpommern-Rügen heute mitteilte, wurde der Geflügelpesterreger H5N8 amtlich festgestellt.

Auch in einem größeren Legehennenbetrieb in Gnoien wurde Vogelgrippe festgestellt, bestätigte Amtstierärztin Elisabeth Dey der Bauernzeitung. Dort seien in zwei Stallabteilungen bereits am Sonntag tote Tiere entdeckt worden. Im Umkreis der betroffenen Betriebe wurden Sperrbezirke bzw. Beobachtungsgebiete eingerichtet.

Nach dem Landkreis Vorpommern-Rügen hat auch der Landkreis Rostock entschieden, ein kreisweites Aufstallungsgebot zu erlassen, teilte heute Abend nach einer Telefonkonferenz mit Vertretern der Landkreise das Schweriner Agrarministerium mit. Nach seinen Angaben sollen der Geflügelpest schon fast 100.000 Tiere zum Opfer gefallen sein. Mit den aktuellen Fällen wird die Tierseuchenkasse in MV stärker belastet als beim Geflügelpest-Seuchenzug 2016/17. Agrarminister Till Backhaus rechnet bei einer höheren Risikobewertung bereits ab dem kommenden Montag mit einem landesweiten Aufstallungsgebot. ri

Geflügelpest bei Neubukow ausgebrochenIn einem Legehennenbetrieb mit 3.000 Tieren bei Neubukow (Landkreis Rostock) ist die Geflügelpest H5N8 ausgebrochen. Noch heute soll der Bestand durch eine Spezialfirma gekeult werden.

Von Gerd Rinas

In einem Legehennenbetrieb bei Neubukow ist das Virus der Geflügelpest H5N8 festgestellt worden. Amtsveterinäre und die Tierärztin des Betriebes hatten Proben entnommen, nachdem der Geflügelhalter Krankheitssymptome bei den Tieren, Legedepression und schließlich hohe Tierverluste beobachtet hatte, teilte der Landkreis Rostock mit. Um den Betrieb mit 3.000 Tieren sind ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet mit Stallpflicht für Geflügel eingerichtet worden. Der von der Seuche betroffene Tierbestand bei Neubukow soll noch heute (16.11.) von Mitarbeitern einer Spezialfirma gekeult werden, so ein Sprecher des Landkreises auf Nachfrage.

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus appellierte an die Geflügelhalter im Land, die Biosicherheitsmaßnahmen hoch zu halten: „Leider ist eingetreten, was wir seit Wochen befürchten: Wir haben es mit einem aktiven Seuchengeschehen im ganzen Land zu tun.“ In Mecklenburg-Vorpommern sind mittlerweile vier von sechs Landkreisen von Geflügelpest betroffen. Erstmals festgestellt worden war das Vogelgrippevirus H5N5 bei einem verendeten Mäusebussard auf Rügen. Bei mehreren Wildvögeln wurde die Seuche ebenfalls nachgewiesen.

Vogelgrippe: Erster Ausbruch in Haustierbestand in MV

Nachdem am letzten Wochenende bei einem Wildvogel die Vogelgrippe nachgewiesen wurde, ist nun auch ein Haustierbestand in Ostdeutschland befallen. In einer privaten Tierhaltung in Zingst wurde die Vogelgrippe festgestellt. mehr

Vogelgrippe: Neuer Fall bei Wildvogel in Brandenburg

Auch in Brandenburg ist bei einem verendeten Kranich der Geflügelpest-Erreger H5N8 (auch Vogelgrippe genannt) nachgewiesen worden. Der Fundort befindet sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. mehr

Laut Schweriner Agrarministerium wurde in Mecklenburg-Vorpommern Geflügelpest vor dem jüngsten Fall in Neubukow in einer Hausgeflügelhaltung in Zingst, Landkreis Vorpommern-Greifswald, und auf einem Hof in Ramin auf Rügen, amtlich festgestellt. Die Geflügelbestände mit 92 bzw. 200 Tieren wurden getötet. In den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald gilt Stallpflicht. In dieser Woche wollen Agrarministerium und Landräte über das weitere Vorgehen beraten. Zur Schlachtung anstehendes Geflügel sollte geschlachtet werden, bevor die Tierseuche eine Vermarktung unmöglich macht, hieß es aus dem Schweriner Agrarministerium.

Vogelgrippe: Erster H5N8-Fall in Geflügelhaltung nachgewiesen

Nachdem auch in Schleswig-Holstein die Tierseuche H5N8 (Vogelgrippe) bei Wildvögeln grassiert, ist sie jetzt auch in einer Geflügelhaltung im Kreis Nordfriesland amtlich festgestellt worden. mehr

Vogelgrippe hat MV erreicht

Bei einem Mäusebussard auf der Insel Rügen wurde die Vogelgrippe festgestellt. In mehreren Gebieten des Landkreises Vorpommern-Rügen muss jetzt Geflügel aufgestallt werden. Das Risiko des Vordringens in Hausgeflügelbestände wird als hoch eingeschätzt. mehr

Im Herbst dreht sich bei der Pfarrerfamilie Kirchhoff im vogtländischen Geilsdorf (Sachsen) alles um reife Früchtchen. Unweit der Kirche werden in der Mosterei Kirchhoff Äpfel, Birnen und Co aus den Gärten der Region zu frisch gepressten Säften.

Von Silvia Kölbel

Pfarrer Tilo Kirchhoff tauscht in jedem Jahr ab September seinen schwarzen Talar gegen eine rot-schwarze Jacke mit der Aufschrift „Mosterei Kirchhoff“. Denn gemeinsam mit seiner Familie betreibt er ein paar Meter von der Kirche entfernt eine Obstpresse, die im Herbst auf Hochtouren läuft. Immerhin durchlaufen in guten Apfeljahren bis zu 75 Tonnen Obst – meist Äpfel, aber auch Birnen und Quitten – die Zwei-Band-Presse.

Für Pfarrersfrau und Kantorin Heidi Kirchhoff bedeutet das an der Abfüllanlage Schwerstarbeit. In Spitzenjahren füllt sie an sechs Wochenenden bis zu 45.000 Liter Saft ab – in Drei-Liter-, Fünf-Liter- oder Zehn-Liter-Bag-in-Box-Beuteln. „Jeder einzelne Beutel muss in die Hand genommen werden“, beschreibt der Ehemann die körperliche Herausforderung, die in dieser Zeit zu meistern ist. Heidi Kirchhoff fügt hinzu: „Das ist mehr als ein Hobby, das ist schon fast ein zweiter Beruf. Als wir angefangen haben, war diese Entwicklung nicht absehbar.“

Auch die Kinder, die inzwischen fast alle aus dem Haus sind, unterstützen die Eltern, wenn sie Zeit haben. Dieses Jahr war unter anderem Sohn Henning mit im Einsatz. Der 24-Jährige sagt: „Im Herbst bestimmt das Pressen des Obstes den Alltag. Für mich ist die körperliche Arbeit ein schöner Ausgleich zum Studium.“

Henning Kirchhoff hilft an der Presse. (c) Silvia Kölbel

Heidi Kirchhoff, Kantorin und Ehefrau von Pfarrer Tilo Kirchhoff, füllt Most aus der Saftpresse ab. (c) Silvia Kölbel

Streuobstwiese brachte die zündende Idee

Die Obsternte der letzten drei Jahre war im Vogtland eine Berg- und Talfahrt. Im vergangenen Jahr war sie fast eine Nullrunde, in diesem Jahr schaut es etwas besser aus. Von der sehr guten Ernte 2018 war das Obstjahr 2020 jedoch weit entfernt. Spätfröste im Frühjahr ließen einen Großteil der Obstblüten erfrieren. Die Kirchhoffs boten ihre Dienste deshalb in diesem Jahr nur an vier halben Tagen an.

Zu ihrer ungewöhnlichen Zweitbeschäftigung, die den landläufigen Vorstellungen von einem Hobby wegen des großen Arbeitsaufwandes längst nicht mehr entspricht, kamen Kirchhoffs eher zufällig. „Zum Pfarrhaus gehört auch eine Streuobstwiese. Wir haben überlegt, wie wir das Obst sinnvoll nutzen können. Anfänglich fuhren wir mit unseren Äpfeln nach Bayern zum Pressen. Die dortige Anlage hat uns beeindruckt und uns kam die Idee, unsere Äpfel selbst zu verarbeiten. Die Geräte, die es für den Hobbybereich gibt, sind aber zu klein, eine größere Obstpresse ist jedoch nur mit unseren Äpfeln nicht ausgelastet.“

So hielt im Hause Kirchhoff 2008 eine mobile Saftpresse Einzug. „Unser Plan war, dass wir mit der Presse zu den Leuten fahren. Doch wir haben schnell gemerkt, dass die Leute viel lieber zu uns kommen“, berichtet Tilo Kirchhoff. Welche Tücken so eine mobile Saftpresse bereithält, merkte die Familie schnell. „Ende Oktober hatten wir einmal einen zeitigen Wintereinbruch und mussten dann im Schneegestöber pressen und anschließend noch vier Stunden sauber machen. Das war schon sehr unangenehm.“

Hier wird Saft aus Äpfeln, Möhren und Birnen gemostet. (c) Silvia Kölbel

Die Reste der gelieferten Äpfel aus der Saftpresse. (c) Silvia Kölbel

Von ihrem Plan, Baumbesitzern eine Alternative zur Verwertung ihres Obstes anzubieten und so vielleicht das Fällen der Obstbäume zu verhindern, ließen sich Kirchhoffs deshalb aber nicht ab- bringen. Ein paar Jahre später stand der Familienentschluss fest: Eine neue, eingehauste stationäre Anlage ersetzt die mobile Presse. Tilo Kirchhoff hätte es auch gern gesehen, die Presse an einen anderen Betreiber abzugeben. „Es gab ein paar Interessenten, aber ich glaube, das stundenlange Reinigen nach der eigentlichen Arbeit hat alle abgeschreckt.“

Mosterei lebt von Mund-Propaganda

An manchen Tagen rollt ein Auto nach dem anderen auf den Hof. (c) Silvia Kölbel

Dieses Jahr rechnet Tilo Kirchhoff bei Barbara Gering und Kirsten Reichelt (v. l.) „nur“ 240 Liter Saft ab. 2018 waren es 500 Liter.

Werbung muss Tilo Kirchhoff für seine Mosterei nicht machen. Es gibt zwar eine Website www.kifru.de, die sein Sohn Richard betreut, aber eigentlich ist die Mosterei ein Selbstläufer, der nur von Mund-Propaganda lebt. „Sicher wäre das Angebot ausbaufähig. Aber wir wollen nicht weiterwachsen“, sagt Kirchhoff. Einzig das Anschaffen einer kleinen Presse zur Verarbeitung kleiner Mengen, sei eine Überlegung wert, denn: „Die kleinste Verarbeitungsmenge für diese Anlage liegt bei 50 Kilogramm.“ Je nach Apfelsorte und Reifegrad erhält der Kunde pro 100 Kilogramm Obst zwischen 50 und 70 Liter Saft.

Die Pressung erfolgt kalt, nachdem die Früchte die Waschstraße durchlaufen haben. Der Pasteur erhitzt den Saft auf 74 Grad, tötet dabei zuverlässig alle Mikroorganismen ab und sorgt so für eine etwa einjährige Haltbarkeit. Die Qualität und der Geschmack des Saftes seien so gut wie die Äpfel, sagt Kirchhoff. Er hat in den zurückliegenden elf Jahren viel über Kernobst gelernt. „Reife Äpfel, die schon mehlig sind, geben wenig Saft ab. Am besten schmeckt ein Saft aus verschiedenen Apfelsorten. Der Boskoop zum Beispiel ist zwar ein saurer Apfel, aber ein guter Saftlieferant.“ Die Sommeräpfel zu pressen, lohne sich fast kaum, „das sind mehr Musäpfel“, so Kirchhoff.

Dieses Jahr lieferten die Kunden vergleichsweise viele Birnen an. Auch Quitten eignen sich zum Pressen. „Diese geben mehr Saft ab, als man angesichts dieser harten Früchte meinen könnte“, so Kirchhoff. Manche Kunden erweisen sich auch als experimentierfreudig und geben zum Kernobst Holunderbeeren, Möhren, Rote Bete, Zitronen oder Aroniabeeren dazu. Auf Extrawünsche gehen Kirchhoffsgern ein, allerdings müssen stark färbende Beeren immer als letztes die Presse durchlaufen. „Es reichen schon ein paar Aroniabeeren, um den ganzen Saft rot zu färben. Auch die nachfolgenden Partien würden nach dem Pressen von Aroniabeeren rot aussehen“, so Kirchhoff. Die Maische, also das, was vom Obst nach dem Pressen übrigbleibt, holen Jäger und Landwirte ab.

Nach dem Pressen folgt das Reinigen der Edelstahl-Anlage. Alle Schläuche müssen gespült werden. „Wir brauchen dafür Reinigungsmittel, kleine runde Reinigungsschwämmchen für das Innere der Schläuche, wie sie auch in der Gastronomie zum Einsatz kommen, viel Wasser und Zeit“, berichtet Tilo Kirchhoff. Das Gewissheit, den Saft der eigenen Früchte wieder mit nach Hause nehmen zu können, wissen viele Kunden zu schätzen. Christine Kelpin aus dem Nachbarort Schloditz bringt seit mehreren Jahren ihre Äpfel zum Pressen nach Geilsdorf. „Manchmal bis zu einer Tonne. Dieses Jahr war die Ernte aber nur mittelmäßig. Die Abläufe hier funktionieren gut. Es geht schnell und ich weiß, dass es der Saft aus meinen Äpfeln ist, den ich mit nach Hause nehme.“

Auch Bernd Unger aus Mechelgrün, Kirsten Reichelt aus Bobenneukirchen und Barbara Gering aus Plauen (v. l.) lassen ihr Obst in Geilsdorf pressen. (c) Silvia Kölbel

Zu den Stammkunden gehört Christine Kelpin aus Schloditz. (c) Silvia Kölbel

Auch Jörg Tempel, Mitglied der „Bürgerinitiative zum Schutz der Natur und Umwelt von Gold- und Rosenbach“ hat seine Fühler Richtung Mosterei ausgestreckt. „Dieses Jahr habe ich erstmals meine eigenen Äpfel zum Saften gebracht. Die Anlage überzeugt mich. Ich bin beeindruckt. Selbst die Verpackung des Saftes ist schön und eignet sich auch zum Verschenken. Unser Verein hat vor ein paar Jahren eine Streuobstwiese mit mehr als 200 Bäumen gepflanzt. Diese beginnen allmählich zu tragen. Wenn es die erste größere Ernte gibt, wissen wir, wo wir die Früchte zum Verarbeiten hinbringen können.“

Mit den Kunden ins Gespräch kommen

Zu den Kunden gehört außerdem die Montessori-Schule Plauen und auch ein paar Kindergärten aus der Umgebung. Die Montessori-Kinder haben das Obst von einer Plauener Streuobstwiese gebracht und die Aktion mit einem Projekttag verbunden. Die Kindergarten- Kinder organisierten Sammelaktionen in ihren Einrichtungen, immer mit dem Ziel, den gepressten Saft dann in der jeweiligen Einrichtung zu trinken.

Auch Berufskollegen von Tilo Kirchhoff bringen Äpfel aus den Pfarrgärten, in denen häufig alte Obstbäume stehen. Gewundert haben sich die Kollegen nicht darüber, dass sich ein Pfarrer in seiner Freizeit bei Wind und Wetter an die Apfelpresse stellt. „Die mich kennen, wissen, dass ich oft verrückte Einfälle habe“, sagt Kirchhoff. Auch im Dorf weiß inzwischen jeder, womit die Pfarrersfamilie im Herbst ihre freie Zeit verbringt. Eine Familie aus dem Ort hilft an der Presse, wenn Not am Mann ist. „Unsere Helfer nehmen sogar Urlaub, um uns hier unterstützen zu können“, so Tilo Kirchhoff.

Manchmal kommen aber auch Kunden, die nicht wissen, dass es die Pfarrersfamilie ist, die dort an der Obstpresse steht und von dieser Besonderheit dann eher zufällig erfahren. „Manche sind überrascht und mit manchen komme ich auch ins Gespräch. Manchmal reden wir dann über Gott und die Welt. Und genau das ist einer der Gründe, warum ich das mache. Ich begegne Menschen, die ich sonst nie treffen würde.“ An manchen Tagen bleibt allerdings für intensive Gespräche keine Zeit, denn die Kunden liefern ihre Äpfel an der Annahmestelle ab und können eine Viertelstunde später bei Heidi Kirchhoff den ersten, noch heißen Saft schon in Empfang nehmen.