Spätfröste und ihre verheerenden Folgen: Obstbauern in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg kämpfen gegen Ernteverluste. Jetzt gibt es Streit in der Politik. Warum bekommt Deutschland kein Geld aus der Agrarreserve der EU? Das kommentiert Claudia Duda.

Von Claudia Duda

Mit minus 8,8 Grad war es in Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge in der Nacht zum 23. April deutschlandweit am kältesten. Der Kälteeinbruch war bundesweit zu beobachten, aber in Ostdeutschland lagen die Temperaturen fast überall bei minus 5,5 Grad. Jetzt zeigt sich, dass die schlimmsten Befürchtungen auch eintreten. Die Ernteausfälle vieler Betriebe liegen zwischen 80 und 100 %. Äpfel, Pflaumen, Kirschen, Sauerkirschen, Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren und Weinreben sind betroffen. Wer sich als Konsument mit regionalem Obst versorgen will, muss suchen oder tief in die Tasche greifen. Während die betroffenen Betriebe versuchen zu retten, was zu retten ist, ist auf politischer Ebene ein Streit darüber entbrannt, ob und wie den Landwirten geholfen werden kann.

Fachgruppe Obstbau sieht den Bund in der Pflicht

Joerg Hilbers, Geschäftsführer der Fachgruppe Obstbau, beziffert die Schäden in den deutschen Baumostkulturen auf 250 bis 300 Mio. €. Und nicht nur bei dem Interessenverband, der die deutschen Obstbauern vertritt, ist der Ärger darüber groß, dass insbesondere der Bund den Betrieben nicht helfen will. „Wir sehen den Bund in der Pflicht, aber der hat auf die Bundesländer verwiesen“, so Hilbers.

Frosthilfen: Bund verweist auf die Länder

Die Spätfröste im April, die zu den Schäden geführt haben, erfüllen nicht das Kriterium als „Ereignis mit nationalem Ausmaß“, heißt es. Nur in einem solchen Fall könne es vom Bund Ad-hoc-Hilfen geben. Allerdings hatte das Ministerium von Cem Özdemir (Grüne) in einer Pressemitteilung aufgezählt, dass Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland betroffen seien. Es fehlten nur die Stadtstaaten sowie Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Unklar also, was der Bund unter einem „Ereignis mit nationalem Ausmaß“ versteht

EU-Agrarreserve: Österreich, Tschechien und Polen bekommen Geld

Immerhin ist das Bundesministerium aktiv geworden. Bei der EU. Bereits Ende Mai habe man sich beim Rat für Landwirtschaft und Fischerei in Brüssel für EU-Hilfen für die betroffenen deutschen Betriebe starkgemacht, teilte ein Sprecher mit. Und auch beim Agrarrat am 24. Juni hätte das BMEL auf die Schäden in Millionenhöhe hingewiesen und die Kommission abermals zu adäquaten Hilfen aufgefordert. Dann die Überraschung: Die EU hat Krisenhilfen aus der Agrarreserve in Höhe von 62 Mio. € für Österreich, Tschechien und Polen nach Frost- und Hagelschäden für Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe in Aussicht gestellt, ohne Deutschland in die Hilfsmaßnahme einzubeziehen. Warum? Weil kein schriftlicher Antrag vorlag.

„Von der Maßnahme wurde das BMEL offenbar überrascht”, interpretiert es Joerg Hilbers von der Fachgruppe Obstbau. „Es ist mir suspekt, dass der größte Beitragszahler der EU nichts von dem Antrag weiß“, sagt er.

Agrarreserve: 450 Millionen Euro pro Jahr

Auch wenn der Ministeriumssprecher betont, dass die entsprechende Regelung der Verordnung über die Gemeinsame Marktorganisation „keine Antragserfordernis kennt“, ist es doch verwunderlich, dass Polen, Österreich und Tschechien ihre Ansprüche anscheinend formgerecht eingereicht haben. Die Agrarreserve der EU – 450 Mio. € jährlich – ist ein Sicherheitsnetz für landwirtschaftliche Betriebe, um wirtschaftliche Schocks und deren Auswirkungen zu dämpfen. Sie wurde erstmals 2022 eingesetzt, um nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Agrarbetriebe zu unterstützen, die von Marktstörungen betroffen waren und die wegen der Energiekrise höhere Produktionskosten hatten.

Deutschland reicht Antrag nach

Deutschland hat den Antrag an die EU jetzt nachgereicht. Als größter Beitragszahler muss es ebenfalls berücksichtigt werden – alles andere wäre ungerecht und schwer zu vermitteln. Doch die deutsche Regierung muss noch ganz andere Hausaufgaben machen und ein echtes Risikomanagement vorantreiben. Die im Agrarpaket angekündigte steuerliche Gewinnglättung zum Ausgleich von Gewinnschwankungen aufgrund wechselnder Witterungsbedingungen kann nur ein Anfang sein.

Kommentar aus der Ausgabe 30/2024

Top Themen:

- Käfer vs. Kartoffel

- Ratgeber Ökolandbau

- Share Deals Folgen

- Einzelheft ohne Abo in der App verfügbar

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die drohende Zahlungsunfähigkeit des Agrarhändlers BayWa verunsichert viele Landwirte. Es geht um die bestehenden Verträge zur Lieferung der Getreide-Ernte und Möglichkeiten der zukünftigen Absicherung. Das sollten Landwirte jetzt wissen.

Von Carola Fischer, Rechtsanwältin bei Geiersberger Glas & Partner mbB

Deutschlands größter Agrarhändler, die BayWa, hat einen Berg von Schulden angehäuft. Dem Unternehmen droht die Insolvenz. Am 12. Juli hatte die BayWa AG bekanntgemacht, ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben zu haben, um die „angespannte Finanzierungslage“ zu verbessern. Der insolvenzgefährdete Agrarriese soll Schulden in Milliardenhöhe haben, die Aktien der BayWa sind seit der Bekanntgabe im permanenten Sinkflug.

Viele Landwirte haben Getreidekontrakte mit der BayWa AG oder mit deren Tochtergesellschaft, der BayWa Agrarhandel GmbH, geschlossen. Nun ist die Getreideerntesaison im vollen Gange und die Landwirte sind in großer Sorge, „sehenden Auges“ ihre Ernte liefern zu müssen und diese am Ende nicht bezahlt zu bekommen.

Drohende Zahlungsunfähigkeit: Absicherung von Kontrakten

Es stellt sich nun die Frage, welche Möglichkeiten die Landwirte bei drohender Zahlungsunfähigkeit ihres Vertragspartners haben und wie sie sich in zukünftigen Kontrakten absichern können.

Zunächst einmal darf man ein Sanierungsgutachten nicht mit einem Insolvenzantrag gleichsetzen. Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags besteht für Unternehmen dann, wenn diese überschuldet oder zahlungsunfähig sind (vgl. § 15a Abs. 1 InsO).

Ein Sanierungsgutachten wird indes beauftragt, wenn ein Unternehmen in der Krise ist. Dies geschieht bei einer ordentlichen Geschäftsführung vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Das Sanierungsgutachten soll aufzeigen, ob ein Unternehmen in einer Krisensituation nachhaltig und erfolgreich saniert werden kann. Es liefert (vorwiegend einer Bank oder anderen Finanzierungspartnern) Informationen darüber, ob das Unternehmen langfristig und erfolgreich am Markt bestehen kann. Ziel eines Sanierungsgutachtens ist eine positive Fortführungsprognose, die die Voraussetzung für die Vergabe oder Verlängerung von Krediten ist.

Im Fall der BayWa AG scheint jedoch die ernste Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gegeben zu sein, da der Konzern selbst von einer angespannten Finanzierungslage spricht.

Auswirkungen einer finanziellen Krise des Vertragspartners auf bestehende Kontrakte:

Grundsätzlich besteht die Lieferpflicht der Landwirte trotz finanzieller Krise ihres Vertragspartners fort. Pacta sunt servanda (Verträge sind einzuhalten) – das Prinzip der Vertragstreue ist einer der wichtigsten Grundsätze des deutschen Vertragsrechts. Die „bloße“ finanzielle Krise des Vertragspartners hat keinen Einfluss auf mit ihm bestehende Verträge und die daraus resultierenden vertraglichen Pflichten.

Eine Beendigung des Vertrags ist in einer solchen Situation auch nicht ohne Weiteres möglich. Besonders vereinbarte Rücktrittsrechte, die dem Landwirt helfen könnten, gibt es in der Praxis faktisch nicht. Das gesetzliche Rücktrittsrecht greift nur, wenn der andere Vertragspartner eine fällige Pflicht trotz Mahnung nicht erfüllt hat (vgl. § 323 Abs. 1 BGB). Vorkontrakte beinhalten in der Regel eine Vorleistungspflicht des Landwirts.

Das bedeutet, er muss erst die Ernte abliefern und bekommt diese erst im Anschluss daran bezahlt. Aus diesem Grund wird der Agrarhändler in den meisten Fällen nicht mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug sein. Auch eine sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage (vgl. § 313 BGB), welche ebenfalls zum Rücktritt berechtigen könnte, liegt nicht bereits dann vor, wenn ein Vertragspartner in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Kann der Vertrag gekündigt werden?

Zuletzt kommt auch eine Kündigung der Kontrakte nicht in Betracht. Die Kündigung ist ein Gestaltungsrecht, welches lediglich im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen – beispielsweise Mietvertrag, Pachtvertrag, Arbeitsvertrag etc. – gesetzlich vorgesehen ist.

Eine Besonderheit kann sich aus den Einheitsbedingungen im Deutschen Getreidehandel ergeben. Zunächst kann der Vertragspartner auch hier nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten (vgl. § 19 Nr. 1 EHB). Dies setzt aber wiederum die nicht rechtzeitige Erfüllung eines Vertrages (hier: die Zahlung des Kaufpreises) voraus, woran es aber aufgrund der grundsätzlichen Vorleistungspflicht des Landwirts scheitern dürfte.

Ansprüche auf Erfüllung des Vertrages

Andererseits erlöschen die Ansprüche auf Erfüllung des Vertrags aber auch, wenn eine Vertragspartei ihre Zahlungen einstellt oder Tatsachen vorliegen, die einer Zahlungseinstellung gleich zu erachten sind (vgl. § 41 Nr. 1 EHB). Jedoch dürfte auch diese Voraussetzung bei bestehender Vorleistungspflicht des Landwirts nicht erfüllt sein.

Etwas anderes gilt dann, wenn vor Ablieferung der Ernte durch den Landwirt das Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Agrarhändlers eröffnet wird. Der sodann bestellte Insolvenzverwalter hat – sofern ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt ist – ein Wahlrecht. Der Insolvenzverwalter kann zum einen vom anderen Teil die Erfüllung des Vertrags verlangen und selbst anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen.

Verpflichtung zur Lieferung der Ernte

Bei dieser Alternative bleibt die Verpflichtung des Landwirts zur Lieferung der Ernte bestehen und der Kaufpreisanspruch verwandelt sich in eine Masseforderung, welche (in voller Höhe) vorrangig aus der Insolvenzmasse zu befriedigen ist. Andererseits kann der Insolvenzverwalter die Erfüllung ablehnen. Infolgedessen kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung lediglich als Insolvenzgläubiger geltend machen (vgl. § 103 InsO).

Das bedeutet, der Landwirt wird einerseits von seiner Lieferverpflichtung frei, kann andererseits aber den ihm entstandenen Schaden als Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle anmelden. Hat der Landwirt seine Ernte bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den Agrarhändler geliefert, kann er seinen Zahlungsanspruch dagegen nur als Insolvenzforderung mit Aussicht auf quotenmäßige Befriedigung geltend machen.

Rechtliche Möglichkeiten der Landwirte

Das Gesetz sieht für Fälle, in denen aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit des Vorleistungsberechtigten die Gefahr besteht, dass der Anspruch des Vorleistungspflichtigen auf Gegenleistung gefährdet wird, in § 321 BGB ein Leistungsverweigerungsrecht des Vorleistungspflichtigen vor (sog. Unsicherheitseinrede). Mit anderen Worten: Der Landwirt kann die Getreidelieferung zurückhalten, wenn er berechtigterweise um den Erhalt des Kaufpreises fürchten muss.

Das Leistungsverweigerungsrecht besteht solange, bis die Gegenleistung bewirkt oder für sie Sicherheit geleistet ist. Die ursprüngliche Vorleistungspflicht des Landwirts wandelt sich mit (berechtigter) Ausübung des Leistungsverweigerungsrechts mithin in eine sogenannte Zug-um-Zug-Verpflichtung um. Unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar ein Rücktritt vom Vertrag möglich.

Lieferung zuerst, dann kommt die Bezahlung

Voraussetzung für das Leistungsverweigerungsrecht nach § 321 Abs. 1 BGB ist zunächst das Bestehen einer Vorleistungspflicht. Wie bereits dargestellt, ist diese der Natur nach in den meisten Getreidekontrakten enthalten. Der Landwirt muss zuerst seine Getreideernte an den Agrarhändler abliefern und bekommt im Anschluss daran erst den Kaufpreis.

Daneben muss der Anspruch auf Gegenleistung gefährdet sein; die Gefährdung kann auch nur vorübergehend sein, sie darf jedoch erst nach Vertragsschluss erkennbar geworden sein. Die Gefährdung muss auf der mangelnden Leistungsfähigkeit des Vertragspartners beruhen. Eine mangelnde Leistungsfähigkeit resultiert in der Regel aus einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vorleistungsberechtigten und wird daher vor allem dann angenommen, wenn nach Vertragsschluss eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Vorleistungsberechtigten eintritt oder ernsthaft droht.

Wer trägt das Risiko?

Die Gefahr einer mangelnden Leistungsfähigkeit kann sich ferner beispielsweise auch aufgrund von Export- und Importverboten, Kriegsereignissen, Zusammenbrüchen von Zulieferern, Verlust von Produktionsstätten durch Brand oder durch Naturereignisse sowie aus der Krankheit des Vorleistungsberechtigten oder unentbehrlicher Mitarbeiter ergeben. Zu beachten ist jedoch, dass der Vorleistungspflichtige das Risiko trägt, eine Anspruchsgefährdung zu Unrecht anzunehmen und infolgedessen mit (unberechtigter) Leistungsverweigerung seinen eigenen Verzug zu begründen.

Bezogen auf die Krise der BayWa AG zeigt das in Auftrag gegebene Sanierungsgutachten, dass sich die BayWa AG in nicht unerheblichen finanziellen Schwierigkeiten befindet, die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit ernsthaft besteht. Die Unsicherheitseinrede gibt den Landwirten nunmehr einen Rechtsbehelf an die Hand, aufgrund dessen sie ihre Ernte zunächst einmal zurückhalten können, bis die BayWa AG den Kaufpreis zahlt oder eine Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.

Vorteil nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Die Ausübung des Leistungsverweigerungsrechts nach § 321 Abs. 1 BGB böte den Landwirten zudem – im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahren – auch Schutz vor einer Insolvenzanfechtung. Die Grundsätze der Insolvenzanfechtung ermöglichen es dem Insolvenzverwalter, Handlungen rückgängig zu machen, die die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligt oder die Insolvenzmasse verringert haben. Umfasst sind damit vor allem Zahlungen des Insolvenzschuldners an einzelne Gläubiger. Der Insolvenzverwalter könnte also unter Umständen den erhaltenen Kaufpreis für das Getreide von den Landwirten zurückfordern, während die Ernte im Vermögen des Agrarhändlers verbleibt.

Eine Ausnahme davon bilden die sogenannten Bargeschäfte, welche nicht anfechtbar sind (vgl. § 142 InsO). Dabei handelt es sich den unmittelbaren Austausch von Leistung und einer gleichwertigen Gegenleistung. Dieser ist dann gegeben, wenn er im engen zeitlichen Zusammenhang erfolgt.

Ein solch enger zeitlicher Zusammenhang dürfte bei den üblichen Kontrakten aufgrund der Vorleistungspflicht der Landwirte zweifelhaft sein, da die Agrarhändler oftmals erst Wochen nach der Ernteablieferung den Kaufpreis für das erhaltene Getreide zahlen. Üben die Landwirte dagegen – selbstredend nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – ihr Leistungsverweigerungsrecht nach § 321 Abs. 1 BGB aus, besteht diese Vorleistungspflicht nicht mehr. Vielmehr erfolgt der Leistungsaustausch – wenn er denn erfolgt – nur Zug um Zug, auf die Erntelieferung folgt also unmittelbar die Bezahlung oder zumindest das Stellen einer entsprechenden Sicherheit. Die Voraussetzungen eines nicht anfechtbaren Bargeschäfts liegen vor.

Praktische Probleme bei Ausübung des Leistungsverweigerungsrechts

Die Ausübung des Leistungsverweigerungsrechts nach § 321 Abs. 1 BGB und damit das Zurückhalten der Ernte dürfte viele Landwirte indes vor das praktische Problem der fehlenden eigenen Lagerkapazitäten stellen. Die Landwirte wären damit darauf angewiesen, ihre Ernte kostenpflichtig anderweitig zwischenzulagern.

Der Verkauf der Ernte an einen anderen Landhändler stellt indes keine Option dar, da – wie bereits erläutert – eine finanzielle Krise des Vertragspartners per se keine Auswirkungen auf die mit ihm bestehenden Kontrakte hat.

Für die Landwirte dürfte daher die Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag nach § 321 Abs. 2 BGB von Interesse sein. Danach muss der Vorleistungspflichtige (der Landwirt) zunächst eine angemessene Frist bestimmen, in welcher der andere Teil (der Agrarhändler) Zug um Zug gegen die Leistung (Lieferung der Ernte) nach seiner Wahl die Gegenleistung (Kaufpreiszahlung) zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Erst nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige (der Landwirt) vom Vertrag zurücktreten.

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass es keine eindeutige Vorgabe seitens des Gesetzes oder der Rechtsprechung gibt, ab wie vielen Tagen eine Frist angemessen ist. Vielmehr ist das je nach Vertragstyp und -inhalt je nach Einzelfall zu bestimmen. Der Landwirt trägt damit das Risiko, eine zu kurze Frist zu setzen. Zwar setzt das Setzen einer zu kurzen Frist im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich eine angemessene Frist in Lauf. Tritt jedoch der Landwirt unmittelbar nach Ablauf seiner zu kurzen Frist vom Vertrag zurück und verkauft die Ernte anderweitig, macht er sich unter Umständen schadenersatzpflichtig gegenüber dem Agrarhändler.

Lieferung der Ernte Zug um Zug

Eine weitere Möglichkeit böte sich – nach einer Berufung auf das Leistungsverweigerungsrecht gemäß § 321 Abs. 1 BGB – durch das tatsächliche Anbieten der Leistung durch den Landwirt in einer den Gläubigerverzug begründenden Weise (vgl. § 294 BGB). Wie bereits dargestellt, bewirkt das Leistungsverweigerungsrecht nach § 321 Abs. 1 BGB, dass die aus dem gegenseitigen Vertrag resultierenden Pflichten nunmehr Zug um Zug zu erbringen sind, mithin keine Vorleistungspflicht mehr besteht. Im praktischen Fall bedeutet dies, dass der Landwirt dem Agrarhändler die Lieferung seiner Ernte Zug um Zug gegen Bezahlung oder Leistung einer Sicherheit anbieten würde.

Nimmt der Agrarhändler das Angebot des Landwirts nicht an, kommt er in Verzug (vgl. § 293 BGB). Das hätte nicht nur zur Folge, dass die sogenannte Preisgefahr (Gefahr des Untergangs der Sache, hier der Ernte, bei bestehen bleibender Zahlungspflicht) auf den Agrarhändler übergeht. Der Landwirt könnte auch die Mehraufwendungen, die er für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste (hier die Kosten für die Zwischenlagerung) vom Agrarhändler erstattet verlangen.

Absicherung in künftigen Getreidekontrakten

Nicht nur bei künftigen Verträgen mit der BayWa AG, sondern vielmehr bei Getreidekontrakten jeder Art sollten Landwirte das Risiko beachten, dass ihr Vertragspartner in finanzielle Schieflage gerät, und sich entsprechend bereits bei Vertragsschluss absichern. Ungesicherte Vorleistungen durch den Landwirt sollten vermieden werden, jedenfalls aber sollten ausreichende Sicherheiten vereinbart werden.

Die Vereinbarung eines verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalts ist theoretisch zwar möglich, in der Praxis aber wohl nicht wirklich geeignet, um den Kaufpreisanspruch des Landwirts zu sichern. Bei einem verlängerten Eigentumsvorbehalt übereignet der Käufer zunächst die Sache unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung. Da der Verkäufer jedoch daran interessiert ist, dass der Käufer die Ware an seine Kunden weiter veräußert und damit den Erlös erwirtschaftet, den er benötigt, um seine Kaufpreisschuld gegenüber dem Verkäufer zu tilgen.

Weiterverkauf der Ware

Der Verkäufer ermächtigt daher den Käufer, die Ware im eignen Namen an Dritte weiter zu veräußern. Im Gegenzug – da spätestens mit dem Weiterverkauf der Ware der Verkäufer das Eigentum daran verliert – lässt sich der Verkäufer die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen durch den Käufer im Voraus zur Sicherung seiner eigenen Kaufpreisforderung abtreten. Schließlich ermächtigt der Verkäufer den Käufer, die abgetretene Kaufpreisforderung im eigenen Namen einzuziehen.

Bezogen auf den praktischen Fall bedeutet dies: Der Landwirt verkauft sein Getreide an den Agrarhändler. Das Eigentum an dem Getreide verbleibt zunächst beim Landwirt, bis der Agrarhändler den Kaufpreis bezahlt hat. Der Agrarhändler darf jedoch das Getreide seinerseits weiterveräußern. Spätestens zu diesem Zeitpunkt verliert der Landwirt in der Regel sein Eigentum.

Der Agrarhändler tritt die Kaufpreisforderung gegen seine Kunden an den Landwirt ab, ist jedoch berechtigt, diese in eigenem Namen von den Kunden einzuziehen und den Landwirt sodann daraus zu befriedigen. Problematisch wird dies jedoch dann, wenn der Agrarhändler insolvent ist. Das Eigentum an der Ernte als originären Kaufgegenstand liegt nicht mehr beim Landwirt. Dem Landwirt bleibt lediglich ein Recht auf abgesonderte Befriedigung aus der für seine Ernte erhaltenen Gegenleistung.

Bankbürgschaft zur Sicherheit

Ratsamer ist dagegen die Vereinbarung von Vorkasse oder einer Sicherheit, im Idealfall einer Bankbürgschaft. Damit muss der Landwirt entweder erst seine Ernte abliefern, wenn er bereits den Kaufpreis hierfür erhalten hat, oder er hat zumindest einen liquiden Bürgen, der im Falle des Zahlungsausfalls des Agrarhändlers haftet.

Fazit:

Anhand der aktuellen Krise der BayWa AG zeigt sich, dass die Getreidekontrakte selbst in der Regel nur wenig Schutz für die Landwirte für den Fall bieten, dass ihr Vertragspartner in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Sofern die Agrarhändler nicht bereit sind, die Kontrakte nachträglich anzupassen (etwa durch die Vereinbarung von Vorkasse oder dem Stellen einer Sicherheit), bleibt den Landwirten im Ergebnis nur die Möglichkeit, die Lieferung der Ernte nach § 321 Abs. 1 BGB bis zum Erhalt der Bezahlung oder einer entsprechenden Sicherheit zu verweigern und/oder nach angemessener Fristsetzung den Rücktritt vom Vertrag gemäß § 321 Abs. 2 BGB zu erklären. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Landwirte stets das Risiko tragen, die Leistung zu Unrecht zu verweigern, weil tatsächlich gar keine Gefährdung der Gegenleistung besteht.

Um einen ausreichenden Schutz für die Landwirte zu gewährleisten, empfiehlt es sich daher, im Rahmen zukünftiger Vertragsverhandlungen auf die Vereinbarung von Vorkasse oder Sicherheitsleistungen für den Zahlungsausfall des Agrarhändlers, im besten Fall eine Bankbürgschaft, zu bestehen.

Die Autorin ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Geiersberger ■ Glas & Partner mbB in Rostock.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Erdbeben in Klingenthal: Zwei seismische Aktivitäten wurden am 24. Juli registriert! Erfahren Sie mehr über die jüngsten Erdbeben im Vogtlandkreis und die außergewöhnliche Aktivität des dortigen Erdbebenschwarms.

Von den Redakteuren der Bauernzeitung

Zwei leichte Erdbeben haben sich an diesem Mittwoch (24. Juli) in den frühen Morgenstunden in Klingenthal (Vogtlandkreis) ereignet. Um 03:41 Uhr und 03:54 Uhr wurde die Erde im Stadtgebiet erschüttert. Für beide Beben wurde eine Stärke von 2,3 auf der Richterskala durch das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) bestätigt.

Erdbeben: Neue aktive Phase

Diese beiden Beben markieren möglicherweise eine neue aktive Phase des Erdbebenschwarms, der am 18. März 2024 begonnen hat. Seither wurden über tausend Beben registriert, davon 14 mit Magnituden über 2,0 und damit potenziell fühlbar, teilt das LfULG mit.

Die stärksten Beben des Schwarms ereigneten sich am 10. und 18. April mit einer Magnitude von jeweils 2,7. Konkrete Vorhersagen über den weiteren Verlauf des Erdbebenschwarms sind derzeit nicht möglich.

Gewitter erschwert Wahrnehmung

Die Tiefe des Erdbebenherdes ist mit ca. 9 Kilometern im globalen Vergleich sehr gering. Aber das ist für die Region typisch. Deshalb sind die Beben schon bei geringen Magnituden deutlich spürbar. Die aktuellen Beben wären normalerweise in einem geschätzten Umkreis von 40 bis 70 Kilometern spürbar gewesen.

Vermutlich wurde die Wahrnehmung der Beben durch die Bevölkerung durch nächtliche Niederschläge und Gewitter erschwert.

Daten werden seit 2006 systematisch ausgewertet

Das Klingenthaler Herdgebiet war im 20. Jahrhundert aktiv, zuletzt jedoch unauffällig. Eine systematische Auswertung der Daten seit 2006 zeigt, dass die Aktivität zugenommen hat, sich aber nicht bemerkbar macht. Die Energie-Freisetzung der bisherigen Schwärme seit 2006 wird durch den aktuellen Schwarm in Klingenthal deutlich übertroffen.

Langfristig ist dies nicht ungewöhnlich. Die Erdbeben-Aktivität scheint von langer Dauer zu sein, mit Wiederkehrperioden von mehreren Jahrzehnten.

Stationen im Vogtland, im Westerzgebirge, Thüringen und in Sachsen-Anhalt

Die Überwachung der Erdbeben in Sachsen wird vom Seismologie-Verbund Sachsen koordiniert, der vom LfULG organisiert wird. Dieser betreibt zur Überwachung der seismischen Aktivität in Mitteldeutschland zahlreiche Messstationen. Die Stationen verteilen sich über das Vogtland, das Westerzgebirge, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

In Hessen ist es erneut zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Betrieben mit Hausschweinen gekommen. Das Labor hat die Fälle bestätigt. Um das Leiden der Tiere zu vermeiden, wurden sie getötet. Welche Region ist besonders betroffen?

Von den Redakteuren der Bauernzeitung

In zwei Hausschweinbeständen im südlichen Kreisgebiet von Groß-Gerau wurde das Afrikanische Schweinepest-Virus (ASP) nachgewiesen. Laut einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums halten die betreffenden Betriebe 17 und 170 Schweine.

Landeslabor bestätigt die ASP-Fälle

Ein totes Tier wurde am Montag (22.7.) in dem kleineren Bestand entdeckt. Der Halter eines größeren Betriebes beobachtete, dass einige seiner Tiere auffällig schwach waren und verstärkt versuchten, sich abzukühlen, was auf Fieber hindeutet. Das Kreisveterinäramt nahm umgehend Proben, die vom Landeslabor positiv bestätigt wurden.

Beide Bestände müssen aus Gründen der Seuchenbekämpfung getötet werden. In einigen Fällen waren sofortige Nottötungen erforderlich, um den Tieren unnötiges Leiden zu ersparen.

Krise in Hessen und Rheinland-Pfalz

Die wiederholten Ausbrüche in Hausschweinbeständen sind regional stark fokussiert und weisen auf die hohe Viruslast im Gebiet rund um die Knoblochsaue und den Kühkopf hin. Diese Viruslast war nicht unerwartet; die EU-Veterinärmission hatte bereits vor zwei Wochen eine Einschätzung der Krisensituation in Hessen und Rheinland-Pfalz vorgenommen.

Positiv sei hervorzuheben, dass es den Behörden bislang gelungen ist, eine Ausbreitung in angrenzende Regionen zu verhindern, so das Ministerium. Daher ist es von großer Bedeutung, dass sich die Bevölkerung an die geltenden Restriktionen hält, um die Seuche weiterhin regional einzudämmen.

Hunde an der Leine führen

Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich im Freien an Wege zu halten. Hunde-Halter sollen ihre Tiere an der Leine zu führen. Das gilt auch in der Landwirtschaft. Letztere muss vor einer maschinellen Bearbeitung ihrer Felder sicherstellen, dass die Flächen frei von lebenden und toten Wildschweinen sind und sich eine Genehmigung bei den zuständigen Veterinärämtern einholen.

Alle Betriebe mit Hausschweinen sind aufgefordert, die strengsten Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten und ihre Bestände kontinuierlich zu überwachen.

Hessen befindet sich seit Mitte Juni im Kampf gegen die ASP

Der erste ASP-Fall in Hessen wurde Mitte Juni bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau festgestellt. Seither erfolgt in der Region eine umfassende Kadaver-Suche, um ein sogenanntes Kerngebiet des Geschehens sowie eine infizierte Zone zu definieren. Elektrozäune entlang des Kerngebiets sollen die Ausbreitung erkrankter Tiere verhindern.

Bislang wurden bereits etwa 17.000 Hektar von speziell ausgestatteten Suchtrupps, die mit Kadaversuchhunden und Drohnen arbeiten, durchkämmt. Insgesamt 43 positiv getestete Kadaver wurden gefunden. Das Land kooperiert eng mit Wildbiologen und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.

Elektrozäune sollen schützen

Zusätzlich werden taktische Elektrozäune eingesetzt, um bisher wenig oder nicht betroffene Gebiete vor einer weiteren Eintragung des Virus zu schützen.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Landwirt Tino Ryll aus dem Fläming in Brandenburg ist mit regenerativer Landwirtschaft und innovativer Fruchtfolgegestaltung erfolgreich und hat sich für das Finale des Ceres Awards 2024 qualifiziert hat. Trotz schwacher Böden setzt er auf Vielfalt, Experimente und nachhaltige Methoden.

Von Claudia Duda

Das Motto von Tino Ryll lautet: „Am einfachsten ist immer am besten!“ Der Brandenburger führt im Landkreis Teltow-Fläming einen Betrieb mit 500 ha. Neben Gerste, Weizen, Raps, Mais, Zuckerrüben und Sonnenblumen, baut er auch Senf, Mohn, Urweizen, Urroggen, Linsen und Leindotter an.

Ceres Award: Als Ackerbauer nominiert

Seit 2012 beschäftigt sich der heute 42-Jährige mit regenerativer Landwirtschaft, seit 2017 wirtschaftet er regenerativ. Damit hat sich der Ackerbauer aus Reinsdorf für das Finale des Ceres Awards 2024 qualifiziert. Tino Ryll meistert die Herausforderung schwacher Böden (sandiger Lehm mit im Schnitt 35 Bodenpunkten) mit einer innovativen Fruchtfolgegestaltung.

Im Kern seiner Strategie steht der jährliche Wechsel zwischen Winter- und Sommerungen, wobei Blattfrüchte und Getreide stets gleichermaßen angebaut werden. Diese vielfältige Fruchtfolge mit 12 bis 16 Kulturen wirkt gleichzeitig als Risikostreuung im Anbau.

Experimente mit Komposttee

Im Schnitt wird in der Region eine Niederschlagsmenge von 450 l auf den Quadratmeter gemessen, 2023 waren es sogar 690 l, in diesem Jahr waren es bis zum 11. Juli etwa 350 l, was den Sommerkulturen sehr zugute kommt.

Der Landwirt zeichnet sich durch seine Experimentierfreude aus. Er probiert beispielsweise den Einsatz eigener Beizen, von Mikronährstoffen, Fermenten und Pflanzenkohle aus. Dies hat sich nicht nur durch stabile Erträge auch in Trockenjahren bewährt, sondern führt zudem zu einer deutlichen Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und Dünger. 15 ha gestattet er sich jedes Jahr als Versuchsfläche, wo er neue Sorten ausprobiert – wie Mariendistel, Schwarzkümmel, Sesam und andere.

Vater gründet Betrieb aus einer LPG

Der Brandenburger hat in Bernburg Agrarwirtschaft und Agrarmanagement studiert. Sein Ziel war es, einen Teil des Betriebes zu übernehmen, den sein Vater Norbert Ryll nach der Wende aus einer LPG begründet hatte. Als Tino Ryll im Jahr 2012 seinen ersten regenerativen Bodenkurs bei Jens Petermann und Dietmar Näser absolvierte, konnte er nicht ahnen, wie sehr das Thema ihn beschäftigen würde. Damals gefiel ihm der gute Austausch zwischen den beteiligten Landwirten – egal, ob sie konventionell oder ökologisch wirtschafteten.

Boden und Humusgehalt haben sich verbessert

Es ging ihm darum, Kreisläufe zu verstehen. Er hat gelernt, dass auch Beikräuter (Unkräuter) hilfreich für den Boden sein können, da dies Zeigerpflanzen sind. Sie „sagen“, was dem Boden fehlt. Darauf können ackerbauliche Planungen ausgerichtet werden. Ein weiterer Bodenkurs und die Beschäftigung mit Kompostierung und Fermentierung führten dann dazu, 2017 erste Flächen umzustellen. Seit 2021 bewirtschaftet er alle Flächen regenerativ.

Dass sich die Böden seitdem verbessert haben, ist nicht nur an dem weitverzweigten Wurzelsystem der verschiedenen Kulturen zu sehen. „Ich rieche es – und ich sehe es am Spaten“, sagt Tino Ryll. Das Wurzelwerk seiner Pflanzen ist stabiler und fein verzweigt. Aber auch die Bodenstruktur ist besser, viel feinkrümeliger als zuvor.

Der Humusgehalt des Bodens sei nachweislich minimal gestiegen. Er ist stolz darauf, dass sich seine Erträge trotz der Trockenheit in Brandenburg in den vergangenen sechs Jahren stabilisiert haben. Als konventioneller Betrieb, der auf regenerative Methoden setzt, kann er merklich weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Nach eigenen Proben haben sich die Böden um 0,1 bis 0,2 Humusprozente verbessert.

Im April wurden von einem unabhängigen Institut Bodenproben gezogen – nicht zum ersten Mal. Die Proben wurden im Zusammenhang mit dem CO2 Zertifikatprojekt gezogen, um zu schauen, wie sich der Boden über die Jahre aufgebaut hat, quasi die erste Testfläche. Die Werte werden auch regelmäßig nach der Albrecht/Kinsey-Methode überprüft.

Untersaaten gegen Unkraut

Das Ziel sei, die Böden über Zwischenfrüchte immer grün zu halten, meint der Landwirt. Überwinternde, alte Sorten seien dazu besonders geeignet. Ryll ist Mitglied im Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen, kurz VERN, und experimentiert beispielsweise mit Braugerste. Darüber hinaus arbeitet er mit Mischungen der Deutschen Saatveredelung (DSV). Auch mit Untersaaten experimentiert der Brandenburger, um die Hauptfrüchte zu unterstützen und Unkraut zu bekämpfen.

Als Ende Juni die Gerste gedroschen wird, fährt Tino Ryll parallel mit der Direktsaatmaschine von Claydon übers Feld und drillt Terralife N-fixx (DSV) ein – eine Zwischenfruchtmischung aus verschiedenen Arten (Phacelia, Öllein, Sonnenblume, Ramtillkraut, Sorghum, Felderbse, Sommerwicke, Alexandrinerklee, Perserklee, Serradella).

Im Winter werden unter anderem Klee und Leindotter als Untersaaten ausgedrillt. Insgesamt 4,4 t/ha Gerste hat er in diesen Tagen geerntet. Das Hektolitergewicht liegt bei 63 kg/hl. Mit der Qualität der Ernte ist er zufrieden, dabei hatte er im Vorfeld keine Fungizide und keine Insektizide verwendet. Er hatte mit 90 kg Stickstoff gedüngt – 80 kg weniger als sonst. Einmal hatte er Herbizid ausgebracht und dreimal mit Komposttee vitalisiert. Die Vorfrucht war Mohn. Mit Zwischenfrüchten arbeitet er nach der Gerste, vor allen Sommerungen und teilweise nach dem Weizen.

Als Sorten nutzt er neben N-fixx auch MaisPro TR 50 (DSV). Nach seiner Erfahrung sind dadurch die Böden strukturierter und koppeln sich nicht voneinander ab, die Wurzelleistung steigt, was eine bessere Bodenstruktur mit sich bringt. Er bevorzugt mehrzeilige Sorten.

Verkauf an Supermärkte aus der Region

Dass sich der Einsatz auch auf die Artenvielfalt auswirkt, sei zu beobachten. „Es sind viel mehr Laufkäfer und Wildbienen zu sehen.“ Während Tino Ryll drillt, wird ein anderer Acker von seinem Vater mit der Pflanzenschutzspritze behandelt, die dortigen Linsen werden mit dem selbst hergestellten Komposttee besprüht.

Insgesamt 3,5 Arbeitskräfte sind mit ihm in der GbR tätig, darunter auch Vater Norbert. Neben der Bewirtschaftung der Felder werden die Produkte selbst verarbeitet und vermarktet. Auf dem Hof gibt es eine Ölmühle, die Raps, Leinen, Sonnenblumen zu Ölen verarbeitet, die im Hofladen sowie in regionalen Supermärkten verkauft werden.

Gastronomie-Betriebe aus Berlin und Brandenburg setzen auf die Produkte; Bäckereien aus Brandenburg verarbeiten verschiedene Getreidesorten des Betriebes. Dabei experimentiert er mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, hat z. B. ein Zitronen- und ein Mohnöl im Angebot. „Wir machen vom Anbau über das Marketing bis zur Buchhaltung alles selbst“, erklärt Tino Ryll, als die Juroren des Ceres Awards im Juni seinen Hof besuchen. So präsentiert er seine Abfüll-Anlage für die Öle und die Etikettierung. Auch die Anlage zur Produktion von Komposttee führt er vor. „Den kann man sogar anfassen“, rührt er zur Demonstration selbst mit der Hand im Krug.

Ceres Award wird von agrarheute verliehen

Momentan sind die fachkundigen Juroren deutschlandweit unterwegs, um sich vor Ort ein Bild der 21 Finalisten-Betriebe zu machen. Der Ceres Award wird seit 2014 vom Fachmedium „agrarheute“ vergeben. Es werden Sieger in folgenden Kategorien ausgezeichnet:

- Ackerbauer

- Energielandwirt

- Junglandwirt

- Rinderhalter

- Schweinehalter

- Geflügelhalter

- Unternehmerin

Aus den Kategorie-Siegern wird anschließend der Gesamtsieger, der Landwirt bzw. die Landwirtin des Jahres gewählt. Die feierliche Preisverleihung, an der Gäste aus Landwirtschaft und Politik teilnehmen, wird am 30. Oktober 2024 in Berlin stattfinden.

Seine Erfolge und manchmal auch Misserfolge dokumentiert der Brandenburger selbst. Er fotografiert leidenschaftlich gern und ist auch bei Instagram & Facebook als Flämingbauer aktiv unter Fläminger Genussland. Außerdem nutzt er eine eigene Drohne, um den Überblick über seine Flächen zu haben.

Weniger Pflanzenschutzmittel und weniger Dünger

Ganz ohne Pflanzenschutzmittel und Dünger kommt der Landwirt trotzdem nicht aus. Beim Raps konnte er den Fungizid-Einsatz um 65 % reduzieren, in der Gerste sogar um 100 %. Im Weizen musste er aufgrund der feuchten Witterung in diesem Jahr einmal mit Fungizid fahren. Der Einsatz alter Sorten beziehungsweise von Ursorten wirkt sich ebenfalls positiv aus, denn diese Sorten zeigen sich nach seiner Erfahrung resilienter gegen Krankheiten. Im Herbst lässt er seine Flächen von Schafen abhüten, Urin und Kot düngen den Boden zusätzlich.

Tino Ryll wäre selbst nie auf die Idee gekommen, sich für den Ceres-Award zu bewerben. Sein Freund Thomas Domin, der in Peickwitz bei Senftenberg ebenfalls einen Landwirtschaftsbetrieb führt, hat ihn immer wieder aufgefordert, die Bewerbung einzureichen. Die Landwirte in der Region tauschen sich aus. „Insbesondere die jüngeren Nachbarn wollen wissen, was ich mache“, erklärt der 42-jährige Familienvater. Selbst seinen Vater, der anfangs der regenerativen Landwirtschaft skeptisch gegenüberstand, hat er mittlerweile überzeugt. „Er sieht, dass es hilft.“

Was er sich wünscht? Weniger Bürokratie im Alltag und mehr fachkundige Begleitung durch die Wissenschaft. „Bodenpunkte und Humus müsste man wissenschaftlich untersuchen, das kann man mit normalen landwirtschaftlich zu Verfügung stehenden Mitteln nicht selbst messen“, sagt er. Die Nominierung zum Ceres Award hat ihn überrascht. Und auch, wenn er den Preis nicht bekommen sollte, fühlt er sich in seiner Arbeit bestätigt.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Der Deutsche Bauerntag in Cottbus war ein klares Signal der Bauern: Sie sind selbstbewusst und kämpferisch und bereit, für ihre Interessen einzustehen. Die neue Führungsspitze mit Joachim Rukwied und Torsten Krawczyk muss nun die Herausforderungen angehen und den Dialog mit Politik und Gesellschaft weiter intensivieren. Das kommentiert Claudia Duda.

Von Claudia Duda

Wer die Stimmung auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus zusammenfassen will, findet dafür zwei Worte: selbstbewusst und kämpferisch. Die Bauernproteste im Winter haben Rückenwind verschafft, der wiedergewählte Bauernpräsident Joachim Rukwied wird nicht müde, immer und immer wieder auf die Zustimmung aus der Bevölkerung hinzuweisen: 80 Prozent der Deutschen stehen laut Umfragen hinter den Landwirtinnen und Landwirten.

Und doch ist es wichtig, die Reden und Entscheidungen auf dem Bauerntag genauer zu beleuchten.

Kritik am Agrarpaket: Nur eine Postkarte

Einen Tag vor dem Treffen in Brandenburg hatten die Ampelfraktionen noch das sogenannte Agrarpaket vorgelegt, das von den einzelnen Rednern zerpflückt wurde. Rukwied machte aus dem Paket ein „Päckchen“, der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, Franz-Josef Holzenkamp, degradierte es sogar zur „Postkarte“ und forderte statt der Gewinnglättung eine Risikoausgleichsrücklage.

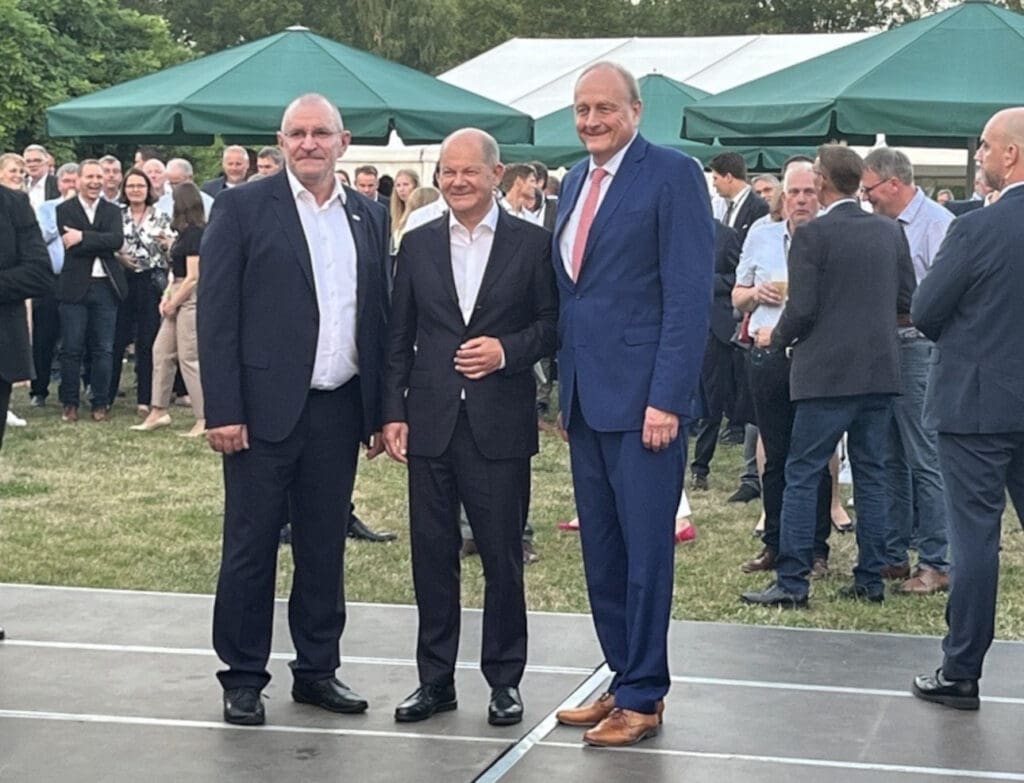

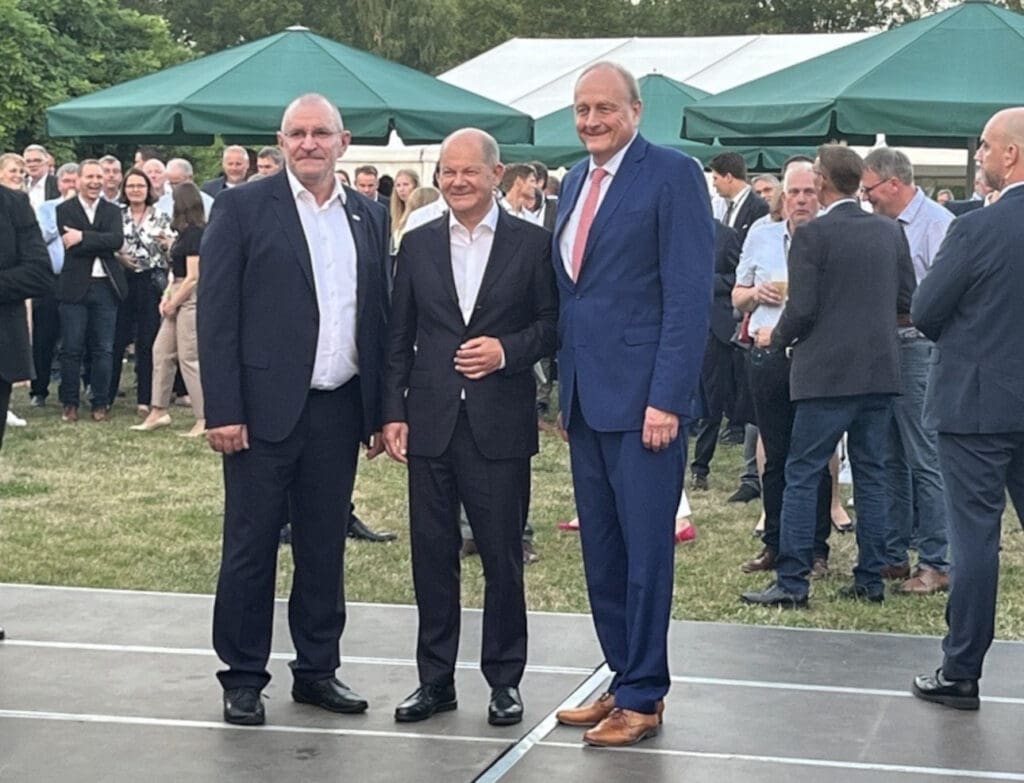

Bauerntag: Selfie mit Bundeskanzler Scholz

Mit Spannung waren die Auftritte der Politiker erwartet worden. Überraschend kam dann doch der Bundeskanzler zum Stelldichein am Abend. Wer glaubte, jetzt würden die Delegierten ihrem Ärger Luft machen, der irrte. Statt Revolte gab es Selfies. Olaf Scholz (SPD) aß eine Bratwurst und lächelte tapfer.

Große Reden wurden hier nicht geschwungen – einzig ein kurzes Treffen im Bierzelt sollte nach außen den Eindruck vermitteln: Hier setzt man sich hin und redet. „Er hat zugehört und nach konkreten Vorschlägen gefragt“, resümierte Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff.

Bauern: Kein Applaus für Özdemir

Wie unterschiedlich jedoch Politiker bewertet werden, wurde am zweiten Tag deutlich, als Brandenburgs Ministerpräsident, Dietmar Woidke (SPD), und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) den Bauern die Ehre gaben. Während Woidke von den Delegierten gefeiert wurde, dröhnte bei Özdemir die Stille. Auch durch Schweigen kann man seine Meinung sagen.

Grundsatzrede von Rukwied: Verband ist jünger und weiblicher

Dass es auch innerhalb des Bauernverbandes Veränderungsbedarf gibt, wurde an mehreren Stellen deutlich. In seiner Grundsatzrede hatte Joachim Rukwied betont: „Wir sind weiblicher und jünger geworden.“ Ein Blick auf das Podium, auf die Rednerliste, aber auch in die Reihen der Delegierten suggerierte das Gegenteil. Die Generation 50+ dominierte das Bild.

Leider meldeten sich auch in den Diskussionen und Foren nur wenige Junge und noch weniger Frauen zu Wort. Wie schwer es ist, sie in die Gremien zu berufen, wissen auch die Kreis- und Landesverbände. Hier muss noch deutlicher werden, wie wichtig die Verbandsarbeit ist und dass tatsächlich etwas bewegt werden kann.

Wahl: Mit Torsten Krawczyk in die Zukunft

Das weiß auch Torsten Krawczyk. Der Präsident des sächsischen Landesbauernverbandes wurde nach einer fulminanten, persönlichen Rede mit Herz und Hirn mit fast 97 Prozent zum Vizepräsidenten gewählt. Er selbst war von dem Ergebnis überrascht und überwältigt. Der 49-Jährige weiß, dahinter steht eine Erwartungshaltung für Veränderung.

Und er nannte ein wichtiges Wort, das im deutschen Politikbetrieb viel zu selten gebraucht wird: Demut. Die Bedeutung des Begriffes kann als Tugend oder als Fehlhaltung bewertet werden. Torsten Krawczyk sieht sich als „Diener der Sache“, der sein Gegenüber respektvoll und fair behandeln will. Wenn ihm das gelingt, könnte er sich damit noch für andere Aufgaben empfehlen. Vielleicht kommt der nächste Bauernpräsident ja aus Sachsen?

Kommentar aus der Ausgabe 27/2024

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Das Gespräch fand ohne die Öffentlichkeit statt: Olaf Scholz kam am Mittwochabend (26.6.) überraschend zum Bauerntag nach Cottbus. Bei dem Treffen war Henrik Wendorff, Landesbauernpräsident aus Brandenburg dabei. Worüber haben sie gesprochen?

Von Claudia Duda

Lange mussten die Bauern auf den Kanzler warten. Schon die Cottbuser Taxifahrer hatten gehört, dass Olaf Scholz überraschend zum Deutschen Bauerntag nach Brandenburg kommen würde – am Mittwoch zum fröhlichen Abend im Rosengarten unter dem Motto: Bauern treffen Bauern.

Ein Selfie mit dem Bundeskanzler

Und wer geglaubt hat, dass die Landwirte die Gelegenheit nutzen, ihren Unmut kundzutun, der irrte. Während des Rundgangs über die Festwiese, den Olaf Scholz gemeinsam mit Bauernpräsident Joachim Rukwied und Gastgeber Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg, unternahm, wurde der Kanzler freundlich empfangen. Umringt von einer Menschentraube ging er von Stand zu Stand und unterhielt sich mit den Anbietern von Bratwurst, Fleisch und Fisch und ließ sich sogar dazu überreden, Selfies zu machen.

Gespräch mit Kanzler Scholz am Biertisch

Erst als die Delegation am Biertisch im Festzelt Platz nahm, wurde es sachlich. Rukwied, Wendorff und Vorstandsmitglied Günther Felßner aus Bayern nutzten die Gelegenheit, dem Regierungschef ihre Anliegen vorzubringen.

„Der Bundeskanzler hat sehr aufmerksam zugehört“, erklärte Henrik Wendorff im Anschluss gegenüber der Bauernzeitung. Und er hätte nach konkreten Vorschlägen gefragt, was schnell verbessert werden könne. So habe Wendorff vorgeschlagen, dass neue Programme oder Apps für die Landwirte unbedingt vor der Einführung einem Stresstest unterzogen werden müssten. „Mindestens zehn Betriebe müssten ein neues Programm testen und überprüfen, bevor es für alle eingeführt wird“, schlug Wendorff vor. So könnten Fehler behoben und die Praktikabilität im Vorfeld behoben werden, so der LBV-Präsident.

Vorschläge zum Abbau von Bürokratie

Beim Thema Bürokratieabbau habe Wendorff darauf hingewiesen, dass die komplizierten Regeln und Abläufe ja nicht nur die Landwirte sondern auch die Verwaltung betreffen. Auch sie sollten in die Verhandlungen einbezogen werden. Konkrete konstruktive Vorschläge sollten honoriert und festgehalten werden. „Im Alltag bleibt so vieles auf der Strecke“, sagte der Brandenburger.

Beim Thema Bürokratie-Abbau insbesondere bei Querschnittsthemen sollten nicht nur das Agrarministerium sondern auch andere beteiligte Ministerien beteiligt werden – wie beispielsweise der Verbraucherschutz oder das Justiz- oder das Verkehrsministerium. Als positives Beispiel nannte Wendorff die Initiative von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der die Probleme der Landwirte zur Chefsache gemacht hat.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Spannung pur auf dem Deutschen Bauerntag: Wie reagierten die Delegierten auf die Reden von Minister Cem Özdemir und Ministerpräsident Dietmar Woidke? Während Özdemir von streitenden Landwirten lautstark empfangen wurde, überzeugte Woidke mit klaren Forderungen an die Agrarpolitik.

Von Claudia Duda

Mit großen Erwartungen wurden auf dem Bauerntag am Donnerstag (27.6) die Reden von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) aus Brandenburg erwartet. Beide gehören sie Regierungsparteien an, doch die Delegierten des Deutschen Bauerntages in Cottbus reagierten völlig unterschiedlich auf ihre Ansprachen.

Lautstarker Empfang für Özdemir

Es begann schon damit, dass Özdemir von den Landwirtinnen und Landwirten aus Bayern mit Spruchchören empfangen wurde. Ganz im Sinne der Fußball-EM skandierten sie lautstark und mit Tröten: „Landwirte 1 – Ampel 0!“ Der Ball lag damit beim Agrarminister, der ihn annahm, aber erst mehrere Redner später reagieren konnte.

Denn zuerst war der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, Franz-Josef Holzenkamp, am Zug. Er kritisierte die deutsche „Verbotspolitik“, die momentan viele Investitionen verhindere und forderte politische Weichenstellungen für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft.

Holzenkamp fordert verlässliche Politik

Holzenkamp erklärte: „Wir leben in unsicheren Zeiten. Da brauchen die Menschen Führung und Verlässlichkeit, Ruhe und Sicherheit. Alle schauen auf die Politik – aber die wirft immer neue Fragen auf, die die Menschen verunsichern.“

Heimvorteil für Ministerpräsident Woidke

Und dann spielte er den Ball zu Dietmar Woidke. Brandenburgs Ministerpräsident spielte seinen Heimvorteil aus. 20 Kilometer entfernt auf einem Bauernhof geboren, traf der promovierte Landwirt von der ersten Minute an den Ton der fast 500 Delegierten aus ganz Deutschland.

Nicht zum ersten Mal kritisierte der Lausitzer die Entscheidungen der Ampel-Regierung und forderte, die Kürzungen beim Agrardiesel zurückzunehmen. „Man braucht manchmal auch die Kraft zur Korrektur“, sagte er in Richtung Özdemir. Brandenburg werde auch die geplante Stoffstrombilanz im Bundesrat ablehnen, erklärte Woidke und wurde dafür vom Publikum bejubelt.

Woidke tritt zur Landtagswahl wieder an

Der Ministerpräsident verwies auf die Landesprogramme zur Unterstützung der Landwirte – wie das Blühstreifenprogramm und die Ausgleichszulage für flächendeckende Landbewirtschaftung. Und weil der SPD-Politiker im Wahlkampf ist – schließlich will er am 22. September bei der Landtagswahl wiedergewählt werden – lobt er den intensiven Austausch mit dem Landesbauernverband und anderen Berufsverbänden zur Reduzierung der Bürokratie.

Jubel nach Zitat von Friedrich, dem II.

Am Ende punktete Woidke mit einem erweiterten Zitat von Friedrich, II. – dem Alten Fritz: „Die Landwirtschaft ist die erste aller Künste; ohne sie gäbe es keine Kaufleute, Dichter und Philosophen – und keine Ministerpräsidenten und Bundeslandwirtschaftsminister“. Danach brach Jubel aus, die Delegierten erhoben sich von den Plätzen und feierten den Brandenburger.

Durchatmen konnte das Publikum bei der Ehrung des Ausbildungsbetriebes des Jahres. Die Landboden Bronkow Agrar GmbH darf sich über diesen Titel freuen.

Bauerntag: Özdemir kommt Landwirten entgegen

Danach kam auch der Bundeslandwirtschaftsminister ins Spiel. Bei einigen strittigen Themen signalisierte er Entgegenkommen. So zeigte er sich offen für Kritik an dem von seinem Haus vorgelegten Zukunftsprogramm Pflanzenschutz“. Er werde nicht allen darin enthaltenen Ansätzen folgen, kündigte Özdemir an und verwies auf ein grundsätzliches Verbot chemischer Pflanzenschutzmittel in Trinkwasserschutzgebieten. Das Programm, an dessen Weiterentwicklung der Deutsche Bauernverband (DBV) beteiligt werden soll, bezeichnete der Minister als „Ideenpapier“.

Özdemir stellt sich EU-Recht zum Wolf nicht in den Weg

Özdemir lehnte es ab, den Mindestlohn noch einmal gesetzlich zu erhöhen und warnte vor einem „politischen Überbietungswettbewerb“. Einer Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes im EU-Recht werde sich der Ressortchef nicht in den Weg stellen. Schon jetzt müsse die Möglichkeit bestehen, den Wolf bei konkreten Problemen auch abschießen zu können.

Der Minister verteidigte das Agrarpaket der Koalition, auch wenn es die Erwartungen im Berufsstand nur teilweise erfülle. Mit der Wiedereinführung der Gewinnglättung bei der Einkommensteuer rückwirkend ab 2023 bis 2028 werde es den Betrieben ermöglicht, besser mit stark schwankenden Einkommen zurechtzukommen. Die geplanten Änderungen im Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetz (AgrarOLKG) würden die Stellung der Erzeuger in der Wertschöpfungskette stärken, beispielsweise indem Umgehungstatbestände für geltende Regelungen geschlossen würden.

Bauerntag: Minister verteidigt das Agrarpaket

Der Minister zeigte sich bereit, dauerhaft auf die verpflichtende Stilllegung von Ackerflächen zu verzichten. Voraussetzung sei aber, dass es im Gegenzug Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität gebe. Mit der geplanten Schaffung einer neuen Öko-Regelung für Milchviehbetriebe mit Weidehaltung gehe man einen Schritt in diese Richtung.

Özdemirs Rede konnte die Delegierten trotzdem nicht überzeugen. Nur vereinzelt spendeten sie Applaus, viele Äußerungen quittierten sie mit Kopfschütteln und immer wieder erklang die Vuvuzela. (mit Age)

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Mit einer Grundsatzrede von Joachim Rukwied hat der Deutsche Bauerntag am Mittwoch (26.6.) in Cottbus begonnen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV) ging mit der Politik hart ins Gericht. Und bei den Wahlen zum Vorstand punktet ein Mann aus Sachsen.

Von Claudia Duda

Es ist gut klimatisiert in der Messe in Cottbus. 482 Delegierte sind zum Deutschen Bauerntag nach Brandenburg gereist. „Wir sind beschlussfähig“, stellt deshalb auch Joachim Rukwied fest.

Erinnerung an Bauerntag vor 25 Jahren

25 Jahre nach dem legendären Deutschen Bauerntag in Cottbus, als Landwirte dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) symbolisch ihr letztem Hemd übergaben, bleibt es an diesem Tag vergleichsweise ruhig. Außer Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) ist bis dahin aber auch kein Politiker angereist.

Es geht um die Sacharbeit. Bauernpräsident Joachim Rukwied schwört mit seiner Rede die fast 500 Vertreter aus den Bauernverbänden ein. Er will wiedergewählt werden.

Bauernproteste: Zustimmung in der Bevölkerung

Und natürlich nimmt er Bezug auf die Bauernproteste vom Winter und betont – wie schon bei vielen Reden seit dem Dezember – dass 80 Prozent der Bevölkerung hinter den Protesten standen.

Was wurde erreicht? Das Grüne Kennzeichen bleibt, auch die Kürzungen beim Agrardiesel wurden nicht zurückgenommen. Sie werden allerdings gestaffelt. Und die Politik verhandelt mit den Landwirtinnen und Landwirten über Bürokratieabbau.

Rukwied fordert Neuausrichtung der Politik

Doch Joachim Rukwied macht außerdem deutlich: „Wir brauchen eine Neuausrichtung der Politik! Den agrarpolitischen Kompass hat die Bundesregierung bisher nicht gefunden.“ Er nimmt damit Bezug auf das Agrarpaket, auf welches sich die Ampelfraktionen am Vortag geeinigt haben.

„Agrarpaket ist kein Entlastungspaket, sondern ein Päckchen“

Rukwied ruft den Delegierten zu: „Die Vertreter der Fraktionen sagen: Das ist das größte Entlastungspaket, aber das ist kein Entlastungspaket! Das ist nur ein Päckchen – und Lichtjahre von dem entfernt, das notwendig ist.“

In seiner Grundsatzrede kritisiert Rukwied die fehlende Fokussierung auf Wettbewerbsfähigkeit in der Politik der Bundesregierung und betont, dass endlich Perspektiven für die Landwirtschaft geschaffen werden müssen.

Kritik an Zukunftsprogramm Pflanzenschutz

„Zudem belasten vorgeschlagene Programme wie das sogenannte ‚Zukunftsprogramm Pflanzenschutz‘. Pauschale Verbote und eine fehlende Innovations- und Technikorientierung führen nicht zu mehr Umweltschutz, sondern zum Ende des Anbaus vieler Kulturen in Deutschland und zur Verlagerung der Erzeugung ins Ausland. Das ist vollkommen inakzeptabel. Eine stabile heimische Versorgung mit Nahrungsmitteln ist der Garant für politische und gesellschaftliche Stabilität. Diese gilt es gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Bedrohungen sowie zunehmender Risiken durch den Klimawandel zu erhalten“, fordert Rukwied.

Warum wird nicht wieder demonstriert?

Manch Delegiertem geht das nicht weit genug. So fragt Christoph Plass, Vizepräsident aus Brandenburg, warum als Reaktion auf das Agrarpaket nicht bereits die nächsten Proteste initiiert werden. Darauf hat Rukwied eine klare Antwort: „Die Sommerpause besteht bevor. Dann ruht der politische Betrieb in Berlin. Das Risiko, ins Leere zu laufen, ist zu groß“, sagt der Bauernpräsident.

Rukwied wiedergewählt

Nicht alle kann Joachim Rukwied mit der Argumentation überzeugen. Das zeigt sich auch im Abstimmungsergebnis. Er wird mit 87,58 % im Amt bestätigt. Allerdings bekommt er etwa 6 % mehr, als bei der letzten Wahl vor vier Jahren.

Auch der Vorstand wird neu gewählt. Mit kurzen Reden stellen sich die vier Kandidaten vor. Günther Felßner (75,84 %) aus Bayern setzt sich dafür ein, dass der Bauernverband ein Mitmachverband ist, der sich auch als Denkfabrik versteht. Dr. Holger Hennies (84,93 %) aus Niedersachsen will hartnäckig bleiben. „Aufgeben ist für mich keine Option!“, sagt er.

Viel Beifall für Torsten Krawczyk

Langanhaltenden Beifall bekommt Torsten Krawczyk nach seiner Vorstellung. Der Sachse, der auch den Landesbauerverband führt, überzeugt mit einer launigen Rede im feinsten Sächsisch. Er fordert konservative Werte ein – und ein Bekenntnis zur Wahrheit. „Vom Agrarpaket fühle ich mich beschissen“, ruft er. Und setzt sich darüber hinaus für offene Märkte und unternehmerische Freiheit ein. Er wolle nicht auf die „nächste Show der politischen Pausenclowns“ warten. Das wird mit 96,95 % der Stimmen belohnt.

Video: Torsten Krawczyk im Interview

Karsten Schmal (92,64 %) aus Hessen ist bereits seit sechs Jahren als Vizepräsident aktiv und vor allem als „Milchmann“ beim DBV bekannt. Er will sich auch weiter für die Milchwirtschaft einsetzen. Susanne Schulze Bockeloh ist seit dem Oktober 2022 Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes. Sie leitet als Vorsitzende die DBV-Fachausschüsse Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmerinnen. Diese Funktion wird sie auch weiter ausüben.

Emotionaler Abschied von Detlef Kurreck

Emotional wird die Stimmung, als Joachim Rukwied seinen Kollegen Detlef Kurreck aus Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet. Er hatte nicht mehr kandidiert. Rukwied dankte ihm für das vertrauensvolle Miteinander. Kurreck selbst sagt: „Ich war zuletzt die Stimme aus dem Osten. Es tut dem Verband gut, auf den Osten zu hören.“ Denn dass Ideologie am Ende scheitert, habe er im Osten erlebt. „Auch heute nimmt Ideologie an vielen Stellen überhand“, so Kurreck. Von den Delegierten wird er mit viel Applaus und Standing Ovations verabschiedet.

Der Tag geht fröhlich mit „Bauern treffen Bauern“ im Rosengarten zu Ende. Bereits über den Tag hatte sich die Nachricht verbreitet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt. Wie würden die Landwirte reagieren? Pfiffe für den Kanzler? Oder gar demonstrative Aktionen, wie die Übergabe des letzten Hemdes wie vor 25 Jahren an Gerhard Schröder?

Nein! Selfies statt Revolte – das scheint die Maxime des Abends zu sein. Olaf Scholz lässt sich von Joachim Rukwied und Gastgeber Henrik Wendorff über den Platz führen. Er plaudert mit Fischer Schneider aus Brieskow-Finkenherd und isst eine Bratwurst. Dann gibt es ein kurzes Gespräch am Biertisch – Inhalt unbekannt. Und dann ist er auch schon wieder weg, als der Abend für viele auf dem Tanzboden ausklingt.

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Fraktionen der Ampel-Regierung haben sich am Dienstag – kurz vor dem Deutschen Bauerntag in Cottbus – noch auf ein so genanntes Agrarpaket geeinigt. Als Reaktion auf die Bauernproteste zum Jahreswechsel soll es die Landwirte entlasten.

Von Claudia Duda*

Der Zeitpunkt ist vermutlich bewusst gewählt. Am Mittwoch (26.6.) beginnt in Cottbus der Deutsche Bauerntag. Einen Tag vorher teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit, dass sich die Ampel-Fraktionen auf ein Agrarpaket geeinigt haben.

Gewinnglättung und Abbau von Bürokratie

Sie versprechen mehr Planungssicherheit für die Betriebe durch die Einführung der steuerlichen Gewinnglättung und Abbau von Bürokratie. Auch um eine Lösung für Milchviehbetriebe mit Weidetierhaltung sei man bemüht, hieß es in der Presseerklärung.

Agrarpaket: Das sind die Pläne

Laut einer Erklärung der Fraktionen ist folgendes geplant:

Vorgesehen ist die Wiedereinführung der steuerlichen Gewinnglättung für Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft. Damit sollen Gewinnschwankungen aufgrund wechselnder Witterungsbedingungen, etwa durch Dürreperioden, abgemildert werden – und das jeweils über den Zeitraum von drei Jahren.

Öko-Regelung für Milchviehbetriebe mit Weidehaltung

Eingeführt werden soll eine zusätzliche Öko-Regelung für Milchviehbetriebe mit Weidehaltung. Dafür soll aber die Basisprämie nicht gekürzt werden. Stattdessen sollen nicht verausgabte EU-Mittel eingesetzt werden, die aus der kleiner werdenden Gesamtfläche resultieren. Allerdings stehen die Details für eine Weidetierprämie in den Öko-Regelungen noch aus. Bundesminister Cem Özdemir zeigte sich zuversichtlich, dass die Fraktionen in den nächsten Tagen auch dafür noch „eine gute Lösung“ finden würden.

Zudem wollen die Ampel-Fraktionen die Novelle des Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetzes (AgrarOLkG) in den Bundestag einbringen, um die Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette zu stärken. Eine Anwendung von Artikel 148 der Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) zur Regulierung der Milchlieferbeziehungen ist offenbar nicht geplant.

Rukwied fordert konkrete Schritte

Der Deutsche Bauernverband reagierte sofort: „Dieses Päckchen ist ein längst überfälliger, aber nicht ausreichender Schritt. Es geht zwar in die richtige Richtung, bleibt jedoch weit hinter den Anforderungen der Landwirtinnen und Landwirte zurück“, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied. In vielen Bereichen bleibe es bei Ankündigungen, konkrete Schritte müssten folgen.

Agrargenossenschaften in Ostdeutschland werden benachteiligt

Auch der Genoverband, der als Interessenvertretung insbesondere die Agrargenossenschaften in Ostdeutschland vertritt, äußerte Kritik: „Die Agrargenossenschaften werden bei der Gewinnglättung nicht berücksichtigt – eine deutliche Ungleichbehandlung im Vergleich zu Einzellandwirten“, hieß es in einer Mitteilung. Der Verband werde die Neuregelungen prüfen und Korrekturen einfordern. Es sei nicht hinnehmbar, dass mit den Agrargenossenschaften große Teile der ostdeutschen Landwirtschaft von der Gewinnglättung nicht profitieren können.

Agrarpaket: Tropfen auf den heißen Stein

Max von Elverfeldt, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, bezeichnete das Agrarpaket als „Tropfen auf den heißen Stein“. Zwar sei die steuerliche Gewinnglättung ein Schritt in die richtige Richtung, sie helfe aber im Gegensatz zum Agrardiesel nicht allen Betrieben. Er forderte die Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage als zusätzliches Entlastungsangebot, ohne dabei auf Steuereinnahmen verzichten zu müssen.

Rücknahme des Zukunftsprogramms Pflanzenschutz gefordert

„Wir fordern daher erneut die Rücknahme des sog. Zukunftsprogramms Pflanzenschutz, den sofortigen Stopp der Novellierung des Bundeswaldgesetzes und eine Verlängerung der Umsetzungsfrist der EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten (EUDR) um mindestens zwei Jahre“, heißt es in der Mitteilung der Familienbetriebe Land und Forst.

ABL begrüßt Öko-Regelung

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) begrüßte die vorgesehene neue Öko-Regelung für Milchviehbetriebe mit Weidehaltung als eine gute Nachricht und ein wichtiges Zeichen an die Landwirtschaft. Mit einer zusätzlichen Förderung von Grünlandbetrieben innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) werde eine seit 2021 bekannte Förderlücke geschlossen, auf die insbesondere die AbL immer wieder hingewiesen habe, sagte deren Sprecher für Agrarpolitik, Ottmar Ilchmann.

Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen

Aller Voraussicht nach werden die Bestandteile des Agrarpakets am Freitag (5.7.) im Bundestag beschlossen. Laut Zeitplan soll sich der Bundesrat am 27. September abschließend mit den Vorlagen befassen. Vorgesehen sind die Wiedereinführung der Tarifglättung für Land- und Forstwirte im Einkommensteuergesetz, eine Änderung des Agrarorganisationen- und Lieferkettengesetzes (AgrarOLkG) sowie die Änderungen bei der Konditionalität und den Öko-Regelungen im Rahmen der GAP. (*mit AGE)

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

UPDATE 25.06: Viele Landwirtinnen und Landwirte stehen in den Startlöchern für die Ernte. In Sachsen waren bereits am Montag (17.06.) die ersten Mähdrescher unterwegs. Auch in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern geht die Ernte los.

Von Claudia Duda und den Redakteuren der Bauernzeitung

Erntebeginn in Mecklenburg-Vorpommern: Landwirte starten in die arbeitsintensive Zeit

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Ernte begonnen. Christian Dunst von der Agrargenossenschaft Köchelstorf gewährte einen Einblick in die ersten Momente dieser arbeitsintensiven Zeit.

Ebenso waren auf Rügen am 24. Juni die Mähdrescher unterwegs. Heute (25.06.) wollen es vereinzelt Betriebe im Landkreis Ludwigslust-Parchim probieren. In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte ging es auch vereinzelt los.

Ernte 2024 in Sachsen: Mähdrescher starten mit Wintergerste

Das LVG Köllitsch in Nordsachsen hat am Montag (24.06.) mit dem Drusch der Wintergerste begonnen – einen Tag früher als im Vorjahr. Welchen Ertrag der eher schwache Schlag bringen wird, ist noch offen.

Video: Wintergersten-Ernte im LVG Köllitsch

In Sachsen sind die ersten Mähdrescher bereits seit Mitte Juni unterwegs: Wie Lennart Döring, Agrarfilmer aus Torgau, am 17.6. meldete, sind die ersten Drescher in Nünchritz bei Riesa, im Landkreis Meißen, in die Wintergerste gefahren. Mit zwei Dreschern, einem Überladewagen und mehreren Abfahrern ging es zur Sache.

Ernte 2024 in Brandenburg: Ackerbauer Tino Ryll startet ebenfalls

Auch anderenorts warten viele Landwirte darauf, in die Ernte fahren zu können. So erklärte Tino Ryll, Ackerbauer aus Teltow-Fläming in Brandenburg, dass er vermutlich Ende Juni mit der Ernte loslegen kann. Doch dann war bereits am Freitag, 21.06. auf Instagram zu sehen, dass seine Maschinen in Brandenburg losgefahren sind.

Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Ernte 2024?

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) erwartet durch die regionalen Starkregen-Ereignisse der vergangenen Wochen insgesamt keine nennenswerten Auswirkungen auf die bundesweite Ernte-Menge beim Getreide. „Die teilweise sintflutartigen Regenfälle haben regional zu erheblichen Schäden geführt. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Gesamtmenge aus“, erklärte DRV-Getreidemarktexperte Guido Seedler am Mittwoch, 19.6., laut einer Pressemitteilung. Im Gegenteil: In vielen Regionen Deutschlands hätten sich die Bestände aufgrund ausreichender Niederschläge und milder Temperaturen weiterhin positiv entwickelt.

Höhere Ernte-Prognose als im Vormonat

Unterm Strich gehe der DRV zurzeit von einer geringfügig höheren Ernteprognose als im Vormonat aus. Der Verband erwartet demnach aktuell gut 42 Millionen Tonnen Getreide und rund 3,9 Millionen Tonnen Raps.

Laut DRV wird vielerorts die Ernte erst Anfang Juli beginnen. Erfahrungsgemäß wird die Wintergerste zuerst gedroschen. Sie reift bundesweit zügig ab. Nach der Wintergerste werden Raps, Weizen und Roggen sowie anschließend das Sommergetreide geerntet. Guido Seedler erklärte: „Der konkrete Erntezeitpunkt wird vom Witterungsverlauf bestimmt. Alle erhoffen sich nun warmes und sonniges Wetter, das das Getreide schnell reifen lässt.“

Informiert sein

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Klaus Töpfer ist tot. Der ehemalige Bundesumweltminister und CDU-Politiker ist nach Angaben der Partei am Sonnabend, 8. Juni, im Alter von 85 Jahren gestorben. Auch in Brandenburg hat der überzeugte Umwelt-Politiker Spuren hinterlassen.

Die Würdigungen sind vielfältig und kommen von allen Seiten: Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke schrieb am Dienstag, 11. Juni, auf der Plattform X über den verstorbenen früheren Umweltminister: „Mit Klaus Töpfer verlieren wir einen unserer großen Umweltpolitiker“. Nach Angaben der Bundes-CDU starb der engagierte Klimapolitiker am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Auch Dietmar Woidke trauert um Klaus Töpfer

Ebenso schrieb Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): „Der Name Klaus Töpfer ist in Deutschland untrennbar verbunden mit seinem jahrzehntelangen Engagement für den Umweltschutz, für nachhaltiges Wirtschaften und das Eintreten für den sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.“ Mit seinen Appellen habe er in seiner Amtszeit als Umweltminister entscheidend dazu beigetragen, das Umweltbewusstsein in Deutschland zu befördern und weite Teile der Gesellschaft für Umweltthemen zu sensibilisieren.

Helmut Kohl hatte Töpfer zum Minister gemacht

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) hatte Töpfer 1987 zum Bundesumweltminister gemacht. Er hat das Amt nachhaltig geprägt und sich vor allem auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundeskabinett auf internationaler Ebene für Klimaschutz und Umweltziele eingesetzt. Viele Jahre galt er als das grüne Gewissen der CDU. So war Töpfer von 1998 bis 2006 Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP).

Klaus Töpfer: Wirken in Potsdam am RIFS

In Brandenburg wurde Töpfer insbesondere durch sein Wirken am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS) bekannt. Er war Gründungsdirektor des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), das 2023 in Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS) umbenannt wurde. „Das RIFS trauert um Klaus Töpfer„, hieß es deshalb am Dienstag in einer Pressemitteilung des Instituts. Der Gründungsauftrag, Wissen für die Lösung von Nachhaltigkeitsherausforderungen zu entwickeln und in die Praxis von Politik und Wirtschaft einzubringen, sei nach wie vor das erklärte Ziel des RIFS.

Breites Forschungsspektrum

Töpfer habe ein breites Forschungsspektrum von aktuellen Themen nachhaltiger Entwicklung etabliert. „Dazu zählten die Energiewende, der Schutz des Bodens, die Governance der Ozeane und nicht zuletzt die stärkere Berücksichtigung kultureller Dimensionen der Nachhaltigkeit“, so die Mitteilung. „Bis zum Schluss war Klaus Töpfer wertvoller Ratgeber und konstruktiver Begleiter der Forschung des RIFS. Mit ihm verlieren wir nicht nur unseren Gründungsdirektor, sondern auch einen Freund. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.“

Im Jahr 2010 gab Klaus Töpfer der Bauernzeitung ein Interview.

Die Schlussfrage damals: „Sie haben zwei Enkel, die zweieinhalb Jahre alt sind. Wie wünschen Sie sich die Welt, wenn die beiden 70 sind?“

Töpfers Antwort: „Wir dürfen diese Welt nicht mit Schulden belasten, die so groß sind, dass die kommende Generation extreme Mühe hat, sie abzutragen. Das beziehe ich auf die Staatsverschuldung ebenso wie auf das Naturkapital. Ansonsten wünsche ich mir, dass meine Enkel in Freiheit, in einer immer stärker globalisierten Welt leben können, in der es keine Mauern und keinen Stacheldraht mehr gibt, hinter denen sich die Wohlhabenden vor den Armen verschanzen. Und ich wünsche mir eine Welt, in der es nur noch eine Innen- und keine Außenpolitik mehr gibt.“

Zur Person

- Geboren am 29. Juli 1938 in Waldenburg/Schlesien

- Abitur, Studium der Volkswirtschaftslehre

- 1968 Promotion in Politikwissenschaften

- 1978–79 Ordentlicher Professor an der Uni Hannover

- 1987 bis 1994 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

- 1994 bis 1998 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

- 1998 bis 2006 Generaldirektor des Büros der Vereinten Nationen in Nairobi und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der UNO

- 2009 bis 2015 Gründungsdirektor und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem und Nachhaltigkeit (IASS) in Potsdam

Unsere Top-Themen

- Herbstbestellung Raps

- Mit Schar und Scheibe

- Wasser aus dem Auspuff

- Märkte und Preise

Auch interessant

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!