Dreiviertel der ausländischen Saisonkräfte, die in der Spargelernte arbeiten, sind eingetroffen. Auch wenn die Ernte somit gesichert ist, wird ein Teil des Brandenburger Spargels trotzdem stehen gelassen.

Spargel wächst in Brandenburg auf knapp 4.000 Hektar. Mit der Ernte werden jährlich etwa 7.000 Saisonkräfte aus dem Ausland betraut. Dreiviertel von ihnen seien jetzt in Brandenburg angekommen, zeigt sich Jürgen Jakobs, Vorstandsvorsitzender des Vereins Beelitzer Spargel e. V., erleichtert.

Einige der großen Anbauer hätten eigene Flugzeuge gechartert, andere hätten auf Pauschalangebote von Anbietern wie Eurowings zurückgegriffen. Die Spargelernte sei somit zum größten Teil gesichert, so Jakobs gegenüber der Bauernzeitung. Ein kleinerer Teil der Spargelanbaufläche werde in diesem Jahr nicht beerntet werden können.

Allerdings sei mit den geschlossenen Gaststätten auch ein Teil des Absatzes weggebrochen. Einem Preisverfall mit fortschreitender Saison werde so wohlmöglich entgegengewirkt. Den Spargelpflanzen nütze die Pause mehr als dass sie ihnen schade, so Jakobs.

Die Entscheidungen der Corona-Krisensitzung werden auch von Spargelanbauern und Gaststättenbetreibern – häufig in Personalunion – mit Spannung verfolgt werden. mil

Rote Gebiete: Normenkontrolle beantragt

Auch ein Landwirt aus dem Brandenburger Landkreis Oberhavel hat jetzt einen Normenkontrollantrag zur Ausweisung roter Gebiete gestellt. Der Landesbauernverband Brandenburg unterstützt das Normenkontrollverfahren aktiv.

Wie der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) informiert, habe die verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwaltskanzlei am 2. April beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Antrag auf Normenkontrolle zur Ausweisung der roten Gebiete gestellt und Akteneinsicht beantragt.

Interessant sind die Unterlagen über das Zustandekommen der Brandenburgischen Düngeverordnung sowie die Auswertung der Messergebnisse. Entscheidungen aus diesem Verfahren sind für Brandenburg allgemeinverbindlich. Der Betrieb steht exemplarisch für die teilweise nicht wissenschaftliche und unbegründete Festlegung von Gebieten, in denen die Bewirtschaftung stark eingeschränkt wird.

30.000 ha sind „rot gefärbt“: Tendenz steigend

Hintergrund des Verfahrens ist die Novellierung der Düngeverordnung von 2017, bei der bislang 2,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Brandenburgs als rote Gebiete ausgewiesen wurden.

Nach ersten Schätzungen könnte sich der Umfang, der mit erheblichen Einschränkungen verbundenen Flächen deutlich erhöhen, befürchtet der LBV. Gleichwohl sei noch nicht einmal gesichert, dass alle bisherigen Ausweisungen auch tatsächlich fachlich korrekt erfolgten.

LBV ruft Landwirte zur Unterstützung auf

Da das Normkontrollverfahren eine große fachliche Expertise und personelle Kapazitäten erfordert, wird es von einer spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei begleitet. Um die dafür notwendigen Mittel aufzubringen, ruft der LBV zur Unterstützung durch die Landwirte auf. „Die Landwirtschaft ist solidarisch und wehrt sich gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten!“, erklärt LBV-Vizepräsident Heiko Terno.

Ihren Unterstützungsbeitrag können Landwirte mit dem Verwendungszweck „Düngeverordnung“ auf das Konto des LBV überweisen. „Gerade Betriebe, die ebenfalls in einem roten Gebiet liegen, können bei Erfolg des Verfahrens direkt profitieren“, heißt es vonseiten des LBV. mil

Soforthilfe für Brandenburgs Agrarbetriebe

Ab Montag, den 6. April, können von der Coronakrise betroffene landwirtschaftliche Betriebe in Brandenburg Zuschüsse erhalten. Die bis zu 60.000 Euro je Betrieb müssen nicht zurückgezahlt werden. So wird die Beihilfe beantragt.

Seit Freitag steht es fest: Brandenburger Agrarbetriebe, die wegen Corona Liquiditätsprobleme bekommen, können Geld beantragen, das nicht zurückgezahlt werden muss. Landwirtschaftsminister Axel Vogel: „Als Land nutzen wir auch die Soforthilfen des Bundes für Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitenden. Mit unserem eigenen, zusätzlichen Förderprogramm gehen wir über die Programme des Bundes und der meisten anderen neuen Länder hinaus.“

Die am 3. April 2020 in Kraft getretene Förderrichtlinie können Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei- und Aquakultur und des Gartenbaus nutzen, die aufgrund der Coronakrise Probleme mit der Liquidität bekommen haben.

Gestaffelte Fördersätze von 6.000 € bis 60.000 €

Die Fördersätze werden in Anlehnung an die Richtlinie des brandenburgischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie für gewerbliche Unternehmen gestaffelt. Während Agrarbetriebe mit bis zu fünf Beschäftigten maximal 9.000 € und mit bis zu zehn Mitarbeitenden maximal 15.000 € aus Bundesmitteln erhalten können, zahlt das Land für Landwirtschaftsunternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten maximal 30.000 € und mit bis zu 100 Erwerbstätigen maximal 60.000 €.

Das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) wird die Anträge bearbeiten. Die Antragsformulare stehen ab Montag, 6. April 2020, online bereit.

Kaum Rücklagen in der Corona-Krise

„Die in Landwirtschaft und Gartenbau arbeitenden Menschen versorgen uns mit Lebensmitteln, sie erhalten unsere Kulturlandschaft. Sie sind systemrelevant. Sie brauchen und verdienen die finanzielle Unterstützung des Landes in der Coronasituation“, sagt Agrarminister Vogel. Die Branche hat bereits durch die Milchkrise 2016 und die Dürre 2018 wirtschaftlich gelitten. Es sind kaum Rücklagen vorhanden, um die jetzige Krise zu meistern.

Die komplette Richtline ist hier nachzulesen.

ASP-Zaun: Schweinehalter sind besorgt

ASP rückt immer näher. Ein Wildzaun entlang der Oder soll infizierte Wildschweine am Grenzübertritt hindern. Doch Landwirt Hans-Christian Daniels zweifelt an der Wirksamkeit.

Von Heike Mildner (Text und Fotos)

Hans-Christian Daniels ist öfter mal auf dem Deich und sieht nach dem ASP-Zaun. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, ruft er Amtstierärztin Petra Senger in Beeskow an. Auch heute. Daniels ist entsetzt, als er die Wühlspuren sieht. Wir stehen auf dem Deich mit Blick nach Norden. Rechts fließt die Oder, ein paar vorgelagerte Inseln, dann die Eichen, unter denen kräftig gewühlt wurde. Links neben der Deichkrone erst der Zaun, deichabwärts schließen sich Radweg und ein Eichenwäldchen an. Die Wühlspuren finden sich nur auf der Ostseite des Zauns.

Zum einen heißt das, er tut offenbar trotz des recht instabil anmutenden Aggregatzustands seinen Zweck. Zum anderen heißt das, die Wildschweine, die wohlmöglich von polnischer Seite über die Oder gekommen sind, wühlen munter auf deutscher Seite und man kann nur hoffen, dass sie alle gesund sind. Würde dort ein Wildschwein tot liegenbleiben und positiv auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) getestet, stünden deutschen Schweinehaltern – nicht nur denen in Brandenburg – gewaltige Marktturbulenzen bevor, ist Daniels überzeugt.

Der Schweinezüchter, der mit seinem Sohn Kim-Ole drei Betriebe in Brandenburg bewirtschaftet und für 3.600 Sauen und 1.000 Mastplätze Verantwortung trägt, spricht nicht nur für sich. Er ist auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schweinezucht (IGS) Brandenburg und Vorstandsvorsitzender des Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes Brandenburg und Berlin e. V.

Weniger als einen Meter hoch und fast stromlos

Er fasst an den Zaun: Strom ist nur leicht zu spüren. Der blaue ASP-Zaun ist 75 cm hoch, der orangefarbene 90 cm. An einer Stelle ist er ausgebeult, als wäre er schon heruntergetrampelt und wieder neu aufgestellt worden. Ein anderes Problem: Die Weidezaungeräte werden immer wieder gestohlen und müssen ersetzt werden, ist von den Kreisbauernverbänden Oder-Spree und Spree-Neiße zu erfahren.

Auch Landestierarzt Dr. Stephan Nickisch ist mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Zwar wirke der Zaun, und die Wühlspuren könnten auch von „eingezäunten“ Wildscheinen von westlich der Oder stammen. Aber auch er favorisiert eine andere Lösung. „Ende Januar gab es in Warschau Gespräche auf Arbeitsebene“, so Nickisch, man habe sich auf die Einrichtung einer „weißen Zone“ verständigt, ähnlich wie es sie zwischen Belgien und Frankreich gebe.

Feste Zäune könnten vor ASP schützen

Begrenzt von festen Zäunen beiderseits der Oder würde diese Zone wildschweinfrei gehalten. Man warte auf grünes Licht vonseiten Polens politischer Ebene, so Nickisch. Die Hoffnung, dass östlich der Oder die ASP in absehbarer Zeit eingedämmt oder gar getilgt werde, sei nicht gegeben, so Nickisch. Bis es eine „weiße Zone“ gibt, müsse zwischen Oder und Wildzaun behutsam gejagt werden, um Durchbrüche von Schweinen zu verhindern. Dafür stehen in Brandenburg zwölf Schwarzwildfallen bereit.

Hans-Christian Daniels hofft auf grünes Licht aus Polen. Und er hofft, dass die Bundesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, damit auf deutscher Seite mit dem Bau eines ASP-Zaunes begonnen werden kann. Daniels ist überzeugt: Erst wenn feste Zäune gebaut sind, wird sich die Situation für die Schweinehalter in Deutschland nachhaltig entspannen.

Nur leicht Strom drauf. Das wird kein Schwein erschrecken.

Wühlspuren überall.

Explosion in Biogasanlage

In Gröden (Landkreis Elbe-Elster) kam es am Freitagmittag in einer Biogasanlage zur Explosion eines Blockheizkraftwerkes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Von Veit Rösler

Der Knall und die Erschütterungen ins Wohngebäuden waren noch in 20 Kilometern Entfernung bis nach Bad Liebenwerda und Ortrand zu spüren. Eine heftige Detonation hat am Freitagmittag gegen 11.20 Uhr das Schradenland im Süden von Brandenburg nahe der Landesgrenze zu Sachsen erschüttert.

Beim Durchzünden einer Biogasanlage kam es dort zu einer heftigen Explosion. Große scharfkantige Blechtafeln wurden in die Umgebung geschleudert.

Auf dem Betriebsgelände befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion Beschäftigte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt beschäftigt die Firma Schradenbiogas GmbH & Co. KG 103 Mitarbeiter. „Die Leute hier hatten sehr großes Glück. An der Anlage entstand erheblicher Sachschaden.

Die Ursache ist noch unklar. Es wird eine Untersuchung geben“, sagte Einsatzleiter und Amtsbrandmeister Oliver Georgi vor Ort. Insgesamt rückten sieben Feuerwehren aus dem Amt Schradenland und aus dem Amt Plessa mit Gaswarngeräten an. Zunächst wurde die Anlage in Gröden, die täglich ca. 35.000 kWh Energie erzeugt, zurückgefahren und weiträumig stromlos gemacht.

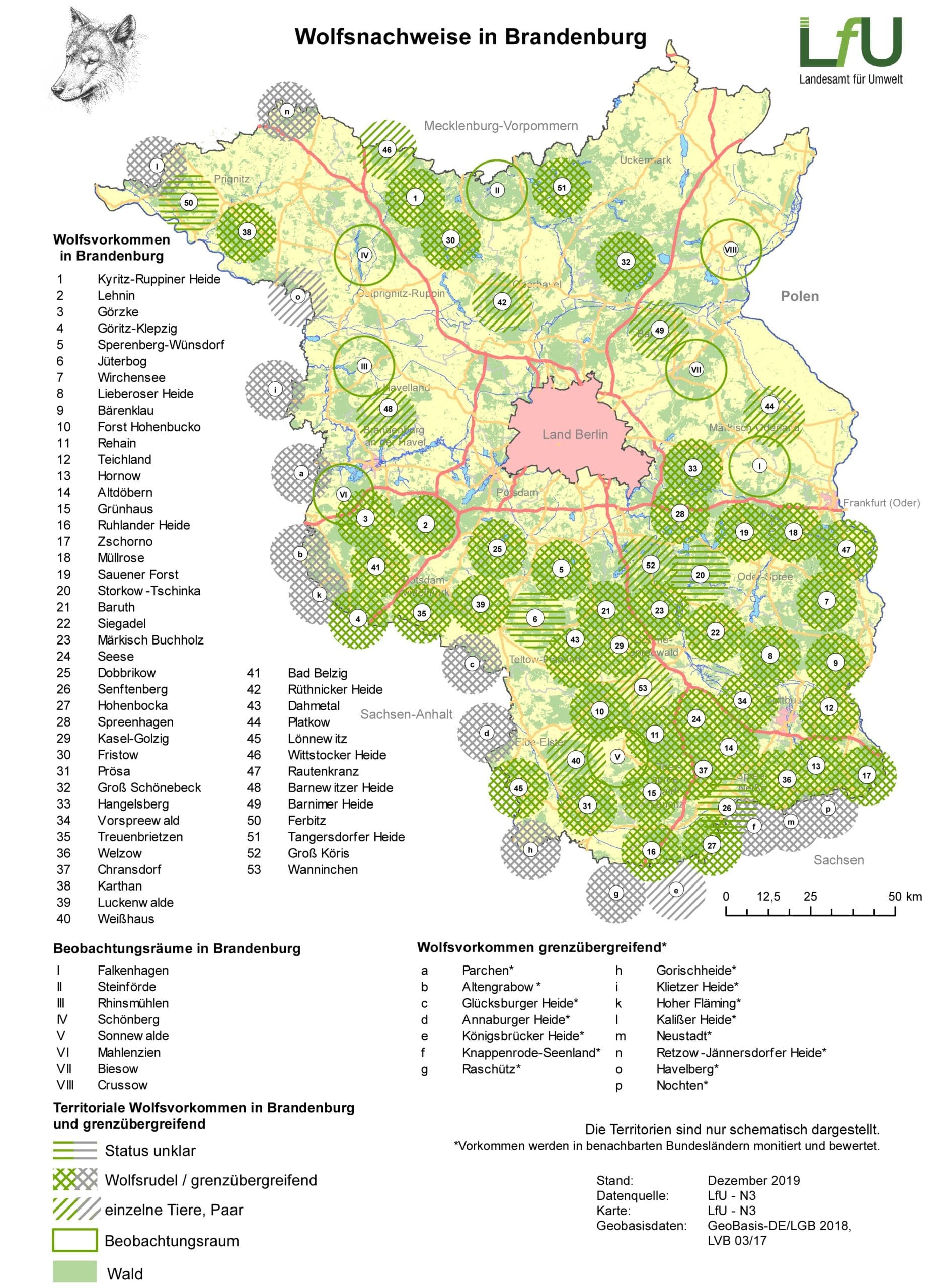

Über 300 Wölfe in BrandenburgBrandenburg hat mit mehr als 300 Wölfen bundesweit die meisten, und seit November 2019 einen neuen Wolfsmanagementplan. Fragt sich allerdings, wer gemanagt werden muss: der Mensch oder der Wolf?

Eine der letzten Veranstaltungen vor Corona am Vormittag des 6. März: Gut 30 Wolfsinteressierte haben sich unterm Dach des LBV-Hauses in Teltow zur Winterschulung versammelt. Auf dem Programm: der Wolf. Jens Schreinecke, Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes (LBV) führt ins Thema ein: deutlich mehr als 300 Wölfe, so viele wie in Schweden bei deutlich weniger Fläche. Das hat Folgen: 91.695 € Ausgleichszahlungen für 409 nachweislich vom Wolf gerissene Nutztiere allein 2018/19. Und die Risszahlen steigen trotz immer höherer Ausgaben für den Herdenschutz. Allein 2019 zahlte das Land Brandenburg für präventive Maßnahmen 1,2 Mio. €. Dabei würden Schadensausgleich und Auszahlung der Präventionsleistungen meist korrekt laufen, so Schreinicke.

Die jüngst verabschiedete Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes, die dem Wolf einen eigenen Paragraphen widmet, bringt keine große Veränderung, vermutet Schreinicke. Die Entnahme von Wölfen nach – früher „erheblichen“, jetzt „ernsten“ – Schäden ist immer noch ungenau geregelt, erst gerichtliche Auseinandersetzungen im Einzelfall werden mehr Klarheit bringen. Der LBV favorisiert ein aktives Wildtiermanagement: „Wir respektieren eine Anzahl von Wölfen, die muss aber aktiv gemanagt werden – bei Wölfen wie bei anderen Wildtieren auch“, ist Schreinicke überzeugt.

Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg sieht das ähnlich und begründet es so: Die Anzahl der Wölfe ist seit dem 1. April 1992, als das Bundesjagdgesetz im Osten eingeführt wurde, kontinuierlich gestiegen. In der DDR wurden eingewanderte Wölfe geschossen. Heute ist die Wolfspopulation stabil und wird weiter steigen.

Im Jahr 2030 könnte es 25.000 Wölfe in Deutschland geben

Wildbiologen rechnen mit acht Tieren pro Rudel und einem jährlichen Zuwachs von 36 %. Die offiziellen Zahlen vorausgesetzt, könnte es in zehn Jahren 25.000 Wölfe in Deutschland geben, hat Beyer hochgerechnet. Wo die „Kappungsgrenze“ liegt, wisse niemand. Geburt, Tod, Zuwanderung und Abwanderung zeichnen eine oszillierende Tendenzkurve, die bis an die Lebensraumkapazität steigt. Limitierender Faktor sei das Angebot an Nahrung, und die sei hierzulande reichlich vorhanden.

„Wildtiere müssen die Akzeptanz derer besitzen, die von ihnen real betroffen sind“, sagt Beyer und plädiert für Wissen statt Märchen. Ein „Doppelmärchen“ sei, dass der Wolf in Deutschland ausgestorben war und heute eine gefährdete Art ist. Als der Wolf 1992 in der FFH-Richtlinie als „streng geschützte und prioritäre Art“ eingestuft wurde, habe sich der Bestand der „baltisch-osteuropäischen Wolfspopulation“, zu der der nationale Wolfbestand in Deutschland im Wesentlichen gehört, auf einem Tiefpunkt befunden. Heute sei mit deutlich über 8.000 Individuen der Erhaltungszustand gesichert, argumentiert Beyer.

Es gibt keine „Problemwölfe“

Dass der Wolf scheu ist, sei das nächste Märchen. Beyer ist überzeugt davon, dass der Wolf nur scheu bleibt, wenn er bejagt wird. Beispiele für unscheues Verhalten gibt es genug, und aus dem Publikum kommen gleich noch ein paar mehr. Auch die Kategorie „Problemwolf“ ordnet Beyer diesem Märchen zu. Denn was der Mensch aus guten Gründen als Problem ansieht, sei aus der Perspektive des Wolfes meist normales wölfisches Verhalten.

Was also ist zu tun? Handlungsgrundlage in Brandenburg ist seit dem 20. September 2019 der Wolfmanagementplan. Als hart errungener Konsens zwischen Landnutzern, Naturschützern und Landesregierung legt er Regeln für den Umgang mit dem Wolf fest. Das ist viel im Vergleich zu dem, was andere Bundesländer haben. Beyer ist es dennoch zu wenig: Eigentlich müsste der Wolfsbestand gemanagt werden, um langfristig die Akzeptanz der Betroffenen zu sichern. Aber natürlich muss sich Brandenburg an die Bundesgesetze halten.

Geteilte Landschaft für langfristige Akzeptanz

Beyer strebt eine wildökologische Raumplanung für den Wolf an, die die Landschaft teilt in:

- Wolfsschutzareale (große zusammenhängende Landschaftskomplexe wie Waldgebiete, Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaften oder große Schutzgebiete mit eher geringerer menschlicher Besiedlung),

- Wolfsmanagementareale (nach festgelegter Akzeptanzgrenze wird hier der Wolfsbestand aktiv gemanagt) und

- Wolfsproblemareale wie urban geprägte Bereiche sowie Siedlungsbereiche um Wohnbebauungen im ländlichen Raum, in denen der Wolf nicht toleriert wird.

(c) Sabine Rübensaat

Bis es soweit ist, werden vermutlich noch viele Nutztiere dem Wolf zum Opfer fallen. Wie groß die Anstrengungen der Nutztierhalter und der zuständigen Mitarbeiter im Landesumweltamt sind, wurde im Vortrag von Verena Harms und Carina Vorgel deutlich.

200 Vor-Ort-Termine zur Präventionsberatung allein im vergangenen Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Die Fachfrauen ermutigen ausdrücklich, diese Beratungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen. Auch wenn die Mindestanforderungen an den Herdenschutz einheitlich geregelt sind: Jeder Betrieb ist anders, und ein wolfsgeschultes Auge sieht oft mehr als eines, das jeden Stein auf dem Gelände kennt.

Bleibebonus für polnische Berufspendler

Heute (Donnerstag) um Mitternacht endet die Ausnahmeregelung für polnische Pendler. Wirtschafts- und Finanzministerium haben sich auf schnelle Bleibeanreize verständigt.

Wie alle anderen Polen müssen ab Mitternacht auch Berufspendler nach Rückkehr in ihr Heimatland in eine 14-tägige Quarantäne. Tageweises Pendeln wie bisher wird damit unmöglich. Die Pendler müssen sich in vielen Fällen zwischen Familie in Polen und Arbeit in Deutschland entscheiden.

„Für die Brandenburger Landwirtschaft ist das eine Katastrophe“, wertet der Landesbauernverband Brandenburg (LBV). „Wenn ab morgen unsere hochspezialisierten polnischen Melker nicht mehr zur Arbeit kommen, ist das für zahlreiche Betriebe der Supergau. Kurzfristig Ersatz zu finden, ist schlichtweg unmöglich. Von daher bedarf es unbedingt einer unbürokratischen und tragfähigen Lösung des Problems“, erklärte der LBV noch vor wenigen Stunden.

Aufwandsentschädigung von 65 € pro Tag

Wirtschafts- und Finanzministerium haben diese Lösung für Brandenburg offenbar sehr schnell gefunden. Sie gilt, falls es bis Mitternacht keine politische Regelung gibt, für alle Berufszweige. Demzufolge sollen polnische Berufspendler ab morgen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro pro Tag erhalten. Hinzu kommen 20 Euro täglich für jedes sich im Land Brandenburg aufhaltende Familienmitglied der Beschäftigten. Damit soll der durch den Aufenthalt entstehende Mehraufwand zum Beispiel für Unterbringung in Hotels oder Pensionen, Verpflegung oder sonstige Mehrkosten pauschal ausgeglichen werden.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erklärte, es gehe bei den Unterstützungsmaßnahmen darum, „einen wirksamen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftslebens in Brandenburg zu leisten. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung!“ Begünstigt von den Zahlungen sind alle polnischen Berufspendler, die in Brandenburg tätig sind. „Wir verzichten hier auf feinsinnige Differenzierungen, die in der Praxis nicht administrierbar sind und nur neue Fragen aufwerfen würden. Wir sagen daher allen polnischen Pendlern in Brandenburg: Bleiben Sie bei uns, setzen Sie bitte Ihre Arbeit fort“, sagte Finanzministerin Katja Lange.

Potsdam garantiert: „Das Geld kommt“

Die Unterstützung soll mindestens so lange gezahlt werden, wie die Maßnahmen der polnischen Seite in Kraft bleiben, längstens aber für drei Monate. Brandenburg lehnt sich mit diesen Regelungen an Sachsen an, geht aber aus praktischen und sachlichen Gründen darüber hinaus. Zu den konkreten Modalitäten der Auszahlung werden kurzfristig in Abstimmung mit den Wirtschaftsverbänden und Landkreisen Regelungen getroffen werden. „Sie können sich darauf verlassen: Das Geld kommt“, sicherte die Finanzministerin den polnischen Pendlern zu. Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie hier.

Kiefer, Waldumbau und ein Suchauftrag

Der 21. März ist der internationale Tag des Waldes. Brandenburgs Agrar- und Forstminister Axel Vogel nimmt das zum Anlass, die Zielrichtung der Waldpolitik im Bundesland herauszustellen. Und um die dickste Robinie zu finden.

„Wir reagieren auf die Veränderungen durch den Klimawandel in den Wäldern und bauen beschleunigt klimastabile und naturnahe Mischwälder auf“, gibt Vogel die Richtung an. Das ist leichter gesagt als getan und ein naturgemäß generationenübergreifender Prozess. Brandenburg hat über 1,1 Millionen Hektar Wald: 37 Prozent der Landesfläche. Die Mehrheit der Waldflächen besteht aus gepflanzten Kiefern, die in Brandenburg auch an vielen Standorten gute Erträge bringen.

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg pflanzt jährlich im Waldumbau sechs Millionen Laubbäume. Rotbuche und Traubeneiche werden am häufigsten gesetzt, aber auch Stieleiche, Hainbuche und Bergahorn. Die Waldumbaufläche im Landeswald beträgt derzeit 1.500 Hektar pro Jahr und soll noch gesteigert werden. Neben der aktiven Pflanzung ist die Naturverjüngung unverzichtbar. Hierzu sind angepasste Wildbestände erforderlich, damit auf den Bau von Zäunen verzichtet werden kann.

Die kritische Sicht auf die Kiefern-Mono-Kulturen, die besonders anfällig für Schädlinge und Klimaextreme sind, und wenig Artenvielfalt bedeuten, ist in der Forstwissenschaft nicht neu. Gerade an der Forstakademie, die 1830 aus Berlin nach Eberswalde umgezogenen war, und ihren bis heute existierenden Nachfolgeeinrichtungen wurden Grundlagen für den standortgerechten Waldumbau erarbeitet.

Roter Faden in allen Fassungen des Landeswaldgesetzes

Fachleute erkannten auch zu DDR-Zeiten, dass auf reinen Kiefernstandorten die Produktionskraft des Waldes gering oder sogar rückläufig ist und es besonderer Anstrengungen bedarf, die natürliche Leistungskraft der Standorte wiederherzustellen. Für die Mehrheit der Forstleute lag es auf der Hand, dass mit der Gründung des Bundeslands Brandenburg am 3. Oktober 1990 endlich die Chance ergriffen werden musste, wieder nachhaltiger zu wirtschaften. So heißt es im ersten Agrarbericht des Landes 1992: „Bestandsgründungsmaßnahmen, insbesondere die Erst- und Wiederaufforstung, sind gemäß dem Standort auf den Aufbau eines nach Baumarten und Alter gemischten Waldes auszurichten.“ Dies zieht sich seitdem als roter Faden durch alle Fassungen des Landeswaldgesetzes.

Um alle Funktionen des Waldes in Zukunft krisenfester zu erfüllen, sind die natürlichen Prozesse in den Wäldern stärker zu beachten. Bis der Anteil reiner Kiefernforsten zurückdrängt wird, wird aber eine Generation vergehen. Darauf verweist auch der Name des von Brandenburgs Forstleuten erarbeiteten Programms „Waldvision 2030“ von 2011. Auf über 70 Prozent der Waldflächen im Land ist die Kiefer immer noch die Hauptbaumart.

Wo steht Brandenburgs dickste Robinie?

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband Brandenburg e.V. (SDW) und der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) rufen anlässlich des Tages des Waldes zur Suche nach der dicksten Robinie, dem aktuellen Baum des Jahres, in Brandenburg auf. Nehmen Sie sich ein Maßband und gehen auf die Suche im Wald, im Park oder an einer Allee.

Kandidaten für den Spitzenbaum 2020 können bis zum 6. Juni 2020 beim SDW-Landesverband Brandenburg gemeldet werden (info@sdw-brandenburg.de). Benötigt wird eine möglichst genaue Lagebeschreibung des Baumes, z. B. mit GPS-Koordinaten. Fotos der Bäume sind ebenfalls erwünscht. Die gemeldeten Exemplare werden dann durch das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) aufgesucht und exakt vermessen. Die Präsentation des ermittelten „Spitzenreiters“ wird im Spätsommer 2020 erfolgen. Die „Spitzenbaum-Aktion“ ist ein langjähriges Kooperationsprojekt zwischen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Brandenburg e.V. (SDW) und dem Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB). In diesem Jahr jährt sich diese Kooperation bereits zum 21. Mal.

An der Robinie scheiden sich die Geister

Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Robinie, in Brandenburg auch Akazie genannt, wird seit dem frühen 18. Jahrhundert auch in Parks, Allen und Wäldern angebaut. Bundesweit gibt es in der Mark die größten Vorkommen. Unterschiedliche Forst-Datenquellen gehen hier von mehr als 10.000 Hektar Robinienfläche, das bedeutet 0,5% der Waldfläche Brandenburgs, aus. Dabei sind Allen und Parkbäume nicht mitgezählt.

An der Robinie scheiden sich die Geister. Von Imkern und Honigliebhabern wird sie geschätzt, wegen des sehr haltbaren Holzes und des guten Brennwertes ist sie gefragt und im Naturschutz wird sie vielfach wegen ihrer Ausbreitungskraft beargwöhnt. Hier ist ein gezieltes Wald- und Naturschutzmanagement gefragt. Obwohl die Robinie in ihrer nordamerikanischen Heimat aus niederschlagsreicheren Regionen stammt, verträgt sie auch trocken-warme Bedingungen, wie sie in Brandenburg bereits vielfach vorherrschen oder künftig zu erwarten sind.

Lesen Sie außerdem:

Welche Agrarstruktur will Brandenburg?

Agrarminister Axel Vogel ruft zur Beteiligung am Dialogprozess zum agrarstrukturellen Leitbild Brandenburg auf. Jeder kann sich einbringen – dank des Coronavirus nun schriftlich.

Nachdem neben den meisten anderen auch die Auftaktveranstaltung zur Diskussion über ein agrarstrukturelles Leitbild für Brandenburg abgesagt worden war, sollen sich Verbände, Vereine und Interessierte nun online einbringen. Dazu ruft Landwirtschaftsminister Axel die fachlich interessierte und engagierte Öffentlichkeit auf.

Auf der Website des Ministeriums sind Dokumente hinterlegt, auf denen Ziele und Gründe für das agrarstrukturelle Leitbild angegeben werden. Sie können können als Worddatei oder PDF-Dokument heruntergeladen und um eigene Positionen ergänzt werden. Bis zum 15. Mai sollen die Dokumente dem Ministerium per Mail an die folgende Adresse mitgeteilt werden: agrarstruktur@mluk.brandeburg.de.

Agrarstruktur Brandenburg: Leitbild als Vorspiel zur Gesetzgebung

Noch geht es dabei nicht um konkrete gesetzliche Regelungen. Diese sollen in einem zweiten Schritt auf Grundlage des agrarstrukturellen Leitbildes erarbeitet werden und 2021 in ein Agrarstrukturgesetz münden. Zum Abschluss des Beteiligungsprozesses werden – so Corona will – die Ergebnisse der Leitbilddiskussion in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und diskutiert, kündigt das Ministerium an.

Die Motivation des Ministers: „In einigen Regionen Brandenburgs befindet sich inzwischen viel Land und Boden in der Hand von wenigen nichtlandwirtschaftlichen Investoren“, so Axel Vogel: „Aktive Landwirte können sich oft die explodierenden Pacht- und Kaufpreise nicht mehr leisten. Der Zusammenhalt auf den Dörfern zwischen den dort lebenden Menschen und der Landwirtschaft geht damit verloren. Das ist ein gefährlicher Strukturwandel. Als Agrarminister will ich etwas gegen die Bodenspekulation unternehmen und ich will gleichzeitig ortsansässigen Landwirten Entwicklungsmöglichkeiten, verbesserte Zukunftschancen und Sicherheit für ihre Betriebe bieten.“

Agrarstruktur in Brandenburg: regional verankerte Landwirtschaft

Im Dialogprozess zum agrarstrukturellen Leitbild geht es darum, eine breite Eigentumsstreuung zu erreichen, zu hohe Flächenkonzentrationen zu vermeiden und für ortsansässige Landwirte den Zugang zu Eigentums- und Pachtflächen zu verbessern. Ziel ist eine regional verankerte Agrarstruktur, die die Wertschöpfung im Land Brandenburg hält.

Kinderbetreuung während Corona: Besonnen durch die KriseSchulen und Kindergärten sind dicht, gearbeitet werden soll trotzdem. In einem Agrarbetrieb im brandenburgischen Liebenwalde begegnet man dieser Herausforderung allerdings mit Flexibilität.

Von Heike Mildner

Die Anzahl der an Covid-19 Erkrankten wächst täglich – auch in Brandenburg. Donnerstagfrüh (19. März) waren es 187 vom Brandenburger Gesundheitsministerium bestätigte Fälle. Wie im Rest der Welt setzt man darauf, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Auf Grundlage der Corona-Verordnung sind seit Mittwoch Schulen und Kindergärten geschlossen. Kinder von Beschäftigten der Land- und Ernährungswirtschaft kommen in Brandenburg für eine Notbetreuung infrage – vorausgesetzt, beide Sorgeberechtigten sind in den sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig.

Für Anja Schiemann wäre eine Not-Kinderbetreuung während Corona keine Option: Die Geschäftsführerin der Liebenwalder Agrar GmbH setzt bei der Corona-Kinderbetreuung vor allem auf Flexibilität – ihre eigene und die ihrer 28 Mitarbeiter. Die Liebenwalder bewirtschaften 1.700 ha, davon 550 ha konventionell und 1.150 ha ökologisch, 300 Milchkühe plus Jungrinderaufzucht für die Biomilchproduktion und rund 100 Mutterkühe, eine Biogasanlage mit 902 kW und 70 Wohnungen.

Vor allem wegen der Wohnungsvermietung herrschte vor Kurzem noch reges Treiben in der Geschäftsstelle. „So um die 20 Menschen am Tag gingen hier täglich ein und aus“, erzählt Anja Schliemann am Telefon. Seit Freitag, dem 13. März, ist der Besucherverkehr auf das Nötigste beschränkt. Das Büro ist mit einer Person besetzt, die Mietangelegenheiten werden online und telefonisch bearbeitet. Auch Ralph Wittwer, Geschäftsführer der Bauernverbände Oberhavel und Barnim, der hier ein Büro angemietet hat, arbeitet seitdem von zu Hause aus.

Junges Team mit vielen Kleinkindern

Von der Schließung der Schulen und Kindergärten sind im Betrieb fünf Mitarbeiter mit insgesamt acht Kleinkindern betroffen. Eins der Kinder ist chronisch krank und muss rund um die Uhr betreut werden.„Sie haben vielleicht neulich von der Zwei-Millionen-Euro-Spritze gehört. Der Vater des Kindes arbeitet bei uns im Betrieb und hat seinen Schlepper quasi vor der Haustür stehen“, sagt Anja Schiemann. Flexibler geht es nicht. Die Zweijährige bekam im Februar nach Gerichtsbeschluss ein Medikament gegen spinale Muskelatrophie, das als das teuerste der Welt gilt. Dass hier größte Vorsicht geboten ist, liegt auf der Hand.

Doch auch die anderen Eltern wollen ihre Kinder in diesen Zeiten zu Hause betreuen. Vertrauensvolles Miteinander der Kollegen untereinander sowie mit deren Partnern und den Chefs der Partner sind Grundlage für flexibel gestaltete und teils verkürzte Arbeitszeiten. „Dem Acker ist egal, wann er gedüngt wird“, kommentiert Anja Schiemann. Zusätzlich hat sie zwei ehemalige Traktoristen, die jetzt Rentner sind, als Minijobber ins Boot holen können. Und da die Auszubildende keine Berufsschule hat, kann sie auch voll mit eingeplant werden.

Damit die Tierversorgung besser abgesichert ist, habe man Mitarbeiter der Pflanzenproduktion drei Tage beim Füttern und Melken mitlaufen lassen, damit sie gegebenenfalls einspringen können. Außerdem halten die Mitarbeiter, wenn möglich, einen Abstand von ein bis zwei Meter zueinander ein – außer beim Melken. Absprachen finden nur noch draußen auf dem Hof statt, fasst Schiemann zusammen. Im Betrieb gilt dasselbe wie in der Gesellschaft: Oberstes Ziel ist es, dass möglichst wenige Mitarbeiter gleichzeitig ausfallen.

Kinderbetreuung während Corona: Landwirte müssen von Haus aus flexibel sein

„Landwirte müssen von Haus aus flexibel sein“, sagt Anja Schiemann. Die ganze Sache habe auch Vorteile: Zum Beispiel die Dieselpreise. Und mehr Zeit mit den Kindern. Sie selbst hat Zwillinge im Grundschulalter, ihr Mann arbeitet in Schicht, häufig auch am Wochenende. „Die Zwillinge sind seit zwei Wochen krank, wir haben uns daher schon an einen Betreuungsrhythmus gewöhnt, und alle sind sehr entspannt dabei“, sagt sie. Ihre beiden älteren Kinder (14 und 18) kommen hinzu, wenn die Schulen und Einrichtungen schließen. „Die können dann bei der Betreuung der Jüngeren helfen.“

Vor welchen Herausforderungen steht Ihr Betrieb? Wie gehen Sie sie an? Welche Ideen könnten auch anderen von Nutzen sein?

Teilen Sie Ihre Sorgen, Probleme und Erfahrungen mit uns und schreiben Sie eine kurze Mail an uns: brandenburg@bauernverlag.de

Kreisbauernverband Havelland: Ehrenvolle Feierstunde

Zum 25. Mal jährte sich Anfang März das Bestehen des Kreisbauernverbands Havelland. Für ihr Engagement wurden auch zwei Grünlandexperten aus Paulinenaue geehrt.

Von Wolfgang Herklotz

Am 6. März 2020 beging der Kreisbauernverband Havelland im MAFZ Erlebnispark Paaren sein 25-jähriges Bestehen. Verbandsvorsitzender Dirk Peters zog eine umfangreiche Bilanz der berufsständischen Interessenvertretung und würdigte das Engagement zahlreicher Verbandsmitglieder.

Geehrt wurden zugleich zwei langjährige Mitarbeiter des Paulinenauer Grünlandinstitutes. Prof. Dr. Gerhard Weise, vielen Betriebsleitern als Fachmann für Futterkonservierung bekannt, arbeitet auch nach seinem Ruhestand Ende 1997 kontinuierlich im Paulinenauer Arbeitskreis Grünland und Futterwirtschaft mit.

Dies trifft ebenso für Dr. Rudolf Schuppenies zu. Er war für das Feldversuchswesen zuständig und gab vielfältige Empfehlungen für den Anbau von Ackerfutter. Beide sind langjährigen Leserinnen und Lesern der Bauernzeitung auch als regelmäßige Autoren von Fachbeiträgen und Bewirtschaftungstipps bekannt.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

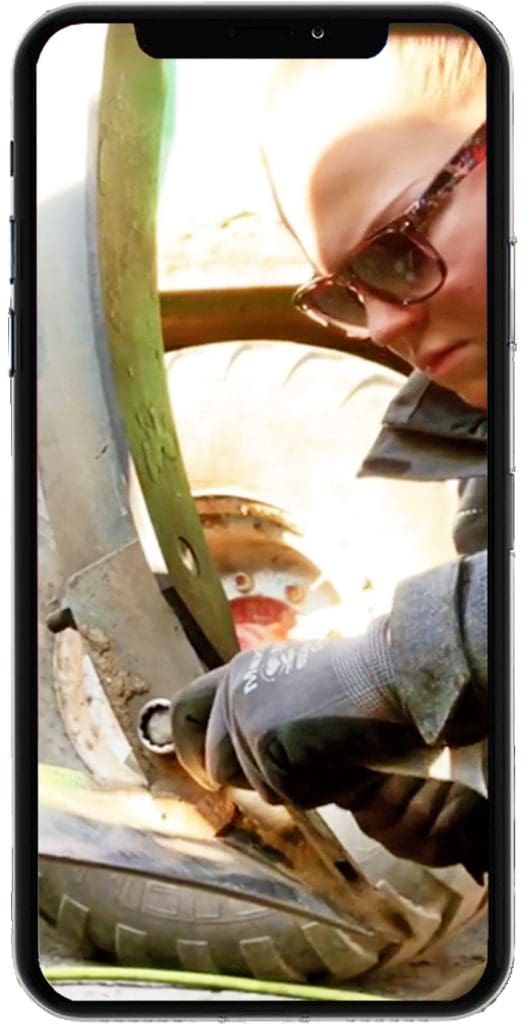

Ihr „Leben zwischen Landwirtschaft, Trouble, Alltag und Blödsinn“ auf Instagram überzeugte beim Wettbewerb der Digital-Aktiven. Auf der Grünen Woche wurde Skadi Petermann „Youngster des Jahres 2020“.

Von Silke Bärisch-Müller

Auf den ersten Blick brauchte Skadi Petermann nicht viel, um für den „digital future award 2020“ von agrarheute.com nominiert und zum „Youngster des Jahres“ gekürt zu werden: ein Smartphone, einen Instagram-Account und ein Ypsilon, „weil so ziemlich jeder meinen Namen falsch schreibt“. Auf „skadysfarmlife“ verfolgen mittlerweile 16.400 Abonnenten das Leben der 22-Jährigen „zwischen Landwirtschaft, Trouble, Alltag und Blödsinn“ in der elterlichen Produktivgesellschaft Dannenberg (Märkisch-Oderland).

Auf den zweiten Blick gehört eine Menge mehr dazu: Ideen, Ausdauer und Zeit, vor allem Zeit. Zwei bis fünf Stunden am Tag braucht Skadi Petermann unterm Strich, um Fotos und Videos aufzunehmen, zu bearbeiten oder zu schneiden, zu posten, zu kommentieren und auf Kommentare anderer zu reagieren. Das erledigt sie „wenn Zeit ist zwischendurch, morgens, in den Pausen, unterwegs, auch mal nachts“. Ein Full-Time-Job nebenbei, der ursprünglich eine Art Social-Media-Tagebuch werden sollte, um irgendwie dabei zu sein, wenn Freunde am Badesee waren, während sie ackern musste.

Das war 2016, als es nach dem Abitur mit dem Grafikdesign-Studium in Hannover nicht klappte und sie deshalb zunächst an ein freiwilliges ökologisches Jahr im Betrieb ihrer Eltern dachte. Dann aber entschied sie sich, stattdessen besser gleich die – dank Abi – nur zweijährige Ausbildung zur Landwirtin machen. Kaum war das mit Bestnoten geschafft, begann sie die Meisterausbildung, die sie in diesem Jahr abschließen will.

Viel Aufmerksamkeit

Und als wäre das noch nicht genug, wurden andere auf Skadi Petermann aufmerksam. Das gibts ja nicht so oft: Landwirtschaftlicher Nachwuchs, zumal eine Frau, dazu Landesbeste im Berufswettbewerb und dann noch cool im Netz unterwegs. Der rbb begleitete sie für eine landwirtschaftliche Doku-Serie, Vereine und Verbände holten sie für Podiumsdiskussionen auf die Bühne, Zeitungen schrieben seitenweise. „Sie bringt zusammen, was der unter Nachwuchssorgen leidenden Branche oft fehlt: Digitale Präsenz und jugendlichen Übermut, eine gute Portion Selbstironie bei gleichzeitiger Liebe zu diesem ältesten aller Berufe“, konnte sie über sich lesen. Oder: „… eine der frischesten Botschafterinnen der Brandenburger Landwirtschaft.“

Dabei war das alles keine Selbstverständlichkeit. „Ganz ehrlich: Ich hatte wenig Ambitionen für einen Beruf in der Landwirtschaft“, gesteht Skadi Petermann. Das Vorbild ihrer Eltern – viel harte Arbeit, wenig Freizeit – habe sie eher abgeschreckt. „Aber bei der Ausbildung und danach ist meine Arbeit für mich echt zur Leidenschaft geworden.“ Auch dank Florian, erst Praktikant, dann Azubi und heute ebenfalls angehender Landwirtschaftsmeister im Dannenberger Agrarbetrieb. Als sich Skadi prompt in diesen jungen Mann verliebte, war Hannover keine Option mehr.

Heute sind die beiden ein kongeniales Duo, bei der Arbeit und auch danach: „Er kocht, während ich am Handy daddele, oder er sitzt auf dem Weg zur Landwirtschaftsschule hinterm Lenkrad, damit ich neben ihm unterwegs Kommentare beantworten kann.“

Die meisten Abonnenten, sagt Skadi Petermann, seien so bis 35 Jahre alt. Die Comments sind oft auch fachlicher Austausch. Kein Beitrag ohne Likes in vierstelliger Zahl, ihr Bauerndemo-Video holte sogar fast 30.000 Herzchen! Wer je selbst auf Instagram-Herzenjagd gegangen ist, kann darüber nur staunen. Zumal Skadi Petermann auf jene berüchtigten Filmchen mit gekünsteltem Gepose, Gehabe und Getue verzichtet, wie es sie zigfach im Netz gibt, und sehr entschieden sagt: „Nennt mich bloß nicht Influencerin!“ Sie sieht sich als Bloggerin: viele Infos, keine platte Werbung.

Dabei böte sich die stattliche Reichweite ihres Accounts geradezu dafür an: Die Produktivgesellschaft Dannenberg, ein Demeterbetrieb, in dem sie für Marketing und Vertrieb zuständig ist, setzt auch auf Direktvermarktung. 650 ha Fläche, darunter 50 ha Dauergrünland, werden bewirtschaftet. 300 Rinder, darunter 140 Milchkühe, und 30 Mastrinder stehen in Stallungen und auf der Weide. Der Hofladen ist seit Jahren umfassend bestückt, seit vier Jahren auch der Regiomat. Die Milchtankstelle war eine der ersten in Brandenburg.

Fakten und Sprüche

Und tatsächlich zapft sich dort die Milch bewusster, wenn man im Video gesehen hat, wie Skadi Petermann sich zur besten Partyzeit für den Stalldienst aus den Kissen quält: „Was mache ich hier eigentlich?“ Oder wenn sie eine Kuh filmt, die ihr minutenaltes Kälbchen trockenleckt, und das herzerwärmende Motiv eiskalt kommentiert, dass sie nun – brrr! – im strömenden Regen schnell ein paar weitere Kälberboxen auskärchern müsse, weil mehr „Babys“ als erwartet gekommen sind. Das schafft Bilder im Kopf, jeder Schluck Milch verbindet sich damit, jeder Biss in Wurst und Fleisch.

Auch wer kein „Dorfkind“ ist (das Wort prangt auf Shirts und Hoodies aus ihrem Onlineshop), wird mit ihr zum Experten. Etwa wenn sie erklärt, dass die Frucht der Lupine an eine Nierenschale erinnere. Oder wenn sie ihren Florian zum Kerntemperaturmessen auf den Lagergetreideberg schickt und beim Aufkritzeln der Daten über Korngesundheit doziert.

Sie macht Klimmzüge an der Strohballengabel, vermummt sich fürs Saubermachen des Getreidelagers, modelt sich graziös in einen viel zu großen Ganzkörperanzug. Sie jammert kichernd über die Düfte beim Siloaufdecken und mault so mitreißend über den Gestank bei der Vorbereitung von Hornmist, dass auch der Zuschauer unwillkürlich die Nase rümpft. Sie cruist mit inbrünstigem Schlepper-Karaoke über den Acker – mal in DSDS-Manier, mal mit grinsender Empörung, weil das Radio gerade nur den Sender mit 80er-Jahre-Schnulzen empfangen kann.

Der Abonnent wird im musikbeschallten Traktorcockpit virtuell durchgeschüttelt oder erlebt stille Momente, wenn Skadi Petermann die zartgrünen Spitzen der Wintersaat formatfüllend ins Bild rückt. Er klopft ihr symbolisch auf die Schulter, wenn sie mächtig stolz vom gutstehenden Roggen schwärmt. Und er lacht sich mit ihr schlapp, wenn sie Kälber filmt, die sich den Tränkeimer über den Kopf stülpen, als wollten sie den Teller ablecken und erfährt – noch bevor er „Süüüß!“ denken kann – knallharte Fakten über Biestmilch.

Leidenschaft fürs Land

Skadi Petermann präsentiert romantische Sonnenuntergangsmotive, als ob der Acker auf der Barnimer Höhe die beste Alternative zum Karibikurlaub wäre, und kontert die trügerische Bilderbuchidylle – schwer schnaufend – mit dem Schrauben am großen Landwirtschaftsgerät. Sie vergleicht Grünfutter-Silage mit dem „Prinzip Sauerkraut“, räumt mit staubverschmiertem, aber stahlend-fröhlichem Gesicht die Technikhalle samt mannshoher Reifen auf, zeigt, wie übermütig und kuschelbedürftig Jungrinder sind (Kuhknutsch inklusive) oder spricht vom Güllefahren, als wäre es echt eine dufte Sache. Oder, oder, oder …

Fast 500 Beiträge sind es inzwischen, und bei jedem einzelnen nimmt man Skadi Petermann ab, dass für sie Landwirtschaft Leidenschaft ist, Landleben lohnt und der Beruf „definitiv auch was für Mädchen“ ist. Nur dass sie dafür einmal einen Medienpreis erhalten würde, damit hat sie nicht gerechnet. „Es gibt ja viele von uns, die wie ich auf Instagram unterwegs sind“, wiegelt sie ab. Na, wenn sie sich da mal nicht irrt.