Der Biomethanversorger Landwärme hat einen Insolvenzantrag gestellt. Ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren wurde eingeleitet. Es ist das nächste Unternehmen aus der Landwirtschaft, das wirtschaftliche Probleme hat. Was bedeutet das? Geht der Betrieb weiter? Mehr dazu lesen Sie hier.

Von Claudia Duda

Die Hiobsbotschaften von Unternehmen aus der Landwirtschaft gehen weiter. Dieses Mal ist der Biomethanversorger Landwärme betroffen. Wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch (14.8.) mitteilte, hat das Erneuerbare-Energien-Unternehmen dazu gemeinsam mit seiner Muttergesellschaft LW Capital GmbH ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet.

Bei der Insolvenz in Eigenverwaltung behält die Geschäftsführung die Kontrolle über das Unternehmen. Ziel ist es, den Betrieb unter Aufsicht eines Sachverwalters eigenständig zu sanieren und Schulden abzubauen.

Betrieb an den Standorten Berlin und München

Während dieses Verfahrens will die Landwärme GmbH ihren Geschäftsbetrieb an den beiden Standorten Berlin und München in vollem Umfang fortsetzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Landwärme GmbH wolle im Zuge des Eigenverwaltungsverfahrens die Folgen des seit Anfang 2023 andauernden Preisverfalls bei THG-Quoten überwinden und die dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen umsetzen. Die Gehälter der insgesamt 140 Landwärme-Mitarbeitenden seien zunächst über die Bundesagentur für Arbeit gesichert. Die anderen Konzerngesellschaften der Landwärme-Gruppe oder deren Beteiligungen sind von dem eingeleiteten Verfahren nicht betroffen.

Grund für die Probleme

Als Grund für die wirtschaftlichen Probleme nennt das Unternehmen den Preisverfall für THG-Quoten, der durch falsch deklarierten Biodiesel und zahlreiche andere mutmaßliche Betrugsfälle bei „Upstream-Emission-Reduction-Projekten“ (UER-Projekten) verursacht worden sei. Dabei gehe es um Betrug mit der Treibhausgasminderung im Verkehr. Allein durch die Fälschungen bei UER-Projekten sei der gesamten Branche ein Schaden von geschätzt 4,5 Milliarden Euro entstanden. Leidtragende sei zum einen die Branche rund um die erneuerbaren Energien, zum anderen die Bemühungen zur CO2-neutralen Energieerzeugung.

Aufgrund der Eigenverwaltung bleibe die unternehmerische Verantwortung in den Händen von Geschäftsführer Zoltan Elek, der gemeinsam mit der für die Dauer des Verfahrens eingesetzten Sanierungsgeschäftsführerin Dr. Anna Katharina Wilke die Neuaufstellung selbst steuert soll.

Anordnung des Gerichtes

Sanierungsgeschäftsführerin Dr. Wilke sagte nach der Anordnung des Gerichts: „Das Eigenverwaltungsverfahren gehört zu den erfolgreichsten Instrumenten des deutschen Sanierungsrechts. Das Verfahren bietet der Landwärme GmbH einen bewährten rechtlichen Rahmen, um bei laufendem Geschäftsbetrieb ihre Strukturen und ihre Finanzierung zügig neu zu ordnen.“

Das Unternehmen Landwärme war erst im Mai durch das Wirtschaftsmagazin Capital und das Statistik-Portal Statista für seine unternehmerische Innovationsfähigkeit prämiert worden. Aus über 1900 geprüften Firmen war das Unternehmen erneut unter den Bestbewerteten in der Kategorie „Energie & Umwelt“.

Landwärme handelt und vertreibt Biomethan in allen Mengen und Qualitäten für unterschiedlichste Anwendungen im In- und Ausland: ob zur Stromerzeugung, als Ökogas, Bio-CNG oder Bio-LNG. Der Biomethanversorger ist gleichermaßen für Erzeuger, Käufer und Verkäufer tätig.

Auch Verbio muss Einbußen hinnehmen

Es gibt bereits erste Reaktionen aus der Politik: Nach Ansicht des Vorsitzenden des Parlamentskreises „Regenerative Kraftstoffe“ im Bundestag, Christian Hirte (CDU) „könnte das Nichtstun der Regierung bei der Bekämpfung von Betrugsfällen in China ein Hauptgrund für die Schwierigkeiten des Unternehmens sein.“

Nicht nur die Landwärme GmbH sei betroffen, heißt es in der Mitteilung. Auch andere Branchengrößen wie Verbio mussten derbe Einbußen in Milliardenhöhe hinnehmen. Allein bei Verbio verringerte sich der Unternehmenswert um ca. 2,5 Mrd. Euro. Die ganze Branche ächzt unter dem Preisverfall, den Hirte als ein „hausgemachtes Problem des Bundesumweltministeriums“ bezeichnete.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

In ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin war Renate Künast äußerst umstritten. Die Grüne will sich 2025 aus der Politik zurückziehen. Was bleibt von der politischen Debatte? Ein Kommentar von Ralf Stephan.

Von Ralf Stephan

Mit Renate Künast wird im kommenden Jahr eine der bekanntesten Agrarpolitikerinnen nicht mehr zur Bundestagswahl antreten. Für manche Redaktionen ist das Anlass, sie Rückschau auf ihre Erfolge halten zu lassen. Da die Grünen-Politikerin auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer Direktheit eingebüßt hat, kommt dabei auch Aufschlussreiches zutage. Vom „Spiegel“ zu ihrer Zeit als Bundeslandwirtschaftsministerin befragt, räumt die Wahlberlinerin ein, dass sie zu Beginn ihrer Amtszeit in Vorlagen gelesen und über deren Inhalt gerätselt habe. Aber natürlich lernte sie schnell dazu. Und obwohl sie nicht zu Größenwahn neige, glaube sie schon, dass sie die Beste in ihrem Amt war. Das kann man jetzt mal sacken lassen. Dem „Spiegel“ war das selten schöne Zitat jedenfalls die Schlagzeile wert.

Kritik an Minister Özdemir?

Ob es als Kritik am derzeitigen Amtsinhaber zu verstehen ist, sei dahingestellt. Auch soll hier nicht Selbstüberschätzung bewertet werden. Schließlich ist sogar das Entsetzen über das von Künast eingeführte lasche Biosiegel verjährt. Gejubelt hatte damals nur der Handel, der die nach strengeren Regeln produzierenden deutschen Ökobauern fortan mit staatlichem Rückenwind in den globalen Wettbewerb zwingen konnte.

Künast und ihr Umgang mit den Medien

Nein, entscheidend ist, dass mit ihr ein anderer Politikstil einzog. Auch komplexe Sachverhalte auf eingängige Schlagworte zu reduzieren, damit eher die allgemeinen Medien anzusprechen als kundige Fachleute, dabei sachliche Gegenargumente konsequent zu übergehen und ihre Verfechter zu diskreditieren – das kannte man bis zu Künasts Amtsantritt eher von Nicht-Regierungsorganisationen. Auch die Fachpresse bekam das zu spüren. Die Einladung des Agrarjournalisten-Verbandes zur traditionellen Fragestunde vor der Grünen Woche nahm sie nur unter der Bedingung an, die Runde für alle Medien zu öffnen. Seither sind die Fachjournalisten selbst auf ihrer eigenen Veranstaltung in der Minderheit.

Künast und die BSE-Krise

Mit der Wissenschaft steht die kämpferische Grüne nur solange auf gutem Fuß, wie sie die gewünschten Ergebnisse liefert. Zweifellos ist die Gründung des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) im Ergebnis der BSE-Krise Künasts Verdienst. Ihre anfangs hohe Meinung über den von ihr aus Leipzig geholten Präsidenten, Prof. Andreas Hensel, änderte sich, als das BfR die von den Grünen initiierte Studie zu angeblichen Glyphosat-Funden in der Muttermilch zerlegte und nach intensiven Studienauswertungen keinerlei Belege dafür fand, dass der Wirkstoff tatsächlich krebserregend ist. Die Wissenschaft habe die absolute Wahrheit nicht gefressen, beschied Künast danach, was sie davon hielt. Jetzt geriet die Zukunftskommission Landwirtschaft in ihr Visier.

Künast und ihre Kritik an der ZKL

In einem Interview hält Künast ihr vor, den Koalitionsabgeordneten keine Vorschläge für Antikrisen-Maßnahmen geliefert zu haben. Dabei hatten die ZKL-Spitzen schon vor längerer Zeit klargestellt, dass dieses Gremium zwar strategische Linien vorschlagen, aber nicht das Tagesgeschäft der Politik übernehmen kann. Das mag sie vergessen haben. Wahrscheinlicher ist, dass Frau Künast in bekannter Manier das Ansehen einer Institution untergraben will, die ihr nicht in den Kram passt.

Wer sich ärgert, dass politische Debatten so oft unsachlich verlaufen, dass polarisiert statt nach einem ehrlichen Kompromiss gesucht wird, bei dem wird Künasts angekündigter Abschied ganz sicher zarte neue Hoffnung auf die Rückkehr zu mehr Sachlichkeit und Vernunft wecken.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Im Rahmen des Forschungsprojekts forscht eine Institution aus 13 Projektpartnern unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE an unterschiedlichen Agri-Photovoltaik (PV) Pilotanlagen. Erste Zwischenergebnisse zeigen, dass nicht nur die unter den Anlagen gebauten Kulturen von der teilweisen Verschattung profitieren, sondern auch die PV-Module dank der Kühlung durch die Pflanzen mehr Strom produzieren als vorab angenommen.

Von Amelie Siekmann

Im Fokus des Forschungsteams des ISE steht die Kombination von Kern- und Beerenobst mit unterschiedlich nachgeführten PV-Modulen. Diese Vorteile bietet die doppelte Nutzung einer Agrarfläche in Bezug auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Rekordzahlen beim Ausbau von Photovoltaik

„Zuletzt konnten wir Rekordzahlen beim Ausbau von Photovoltaik in Baden-Württemberg verzeichnen. Um die Energiewende erfolgreich zu meistern, müssen die Zahlen für Freiflächen-PV allerdings noch weiter an Fahrt aufnehmen. Die Flächen sind begrenzt. Der große Vorteil von Agri-PV ist, dass wir Raum doppelt nutzen können. Das bringt den Solar-Ausbau und somit die Energiewende weiter voran. Daher ist die Einweihung der Anlage in Nußbach als größte Agri-PV-Anlage im Obstbau in Deutschland ein wichtiges Zeichen.

Die ‚Modellregion Agri-Photovoltaik Baden-Württemberg‘ zeigt, dass PV-Einsatz und Landwirtschaft eine fruchtbare Symbiose eingehen können, ohne in einen Nutzungskonflikt um die Fläche zu treten“, sagte Staatssekretär Dr. Andre Baumann bei der Eröffnungsrede auf dem Obsthof Vollmer.

Durch Agri-PV-Anlage über Apfelbäumen wird Bewässerung reduziert

Bei der ersten Agri-PV-Anlage des Projekts über Apfelbäumen in Kressbronn am Bodensee wurden im Rahmen des Projekts bereits zwei Jahre lang Messungen durchgeführt. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass sich auf der Fläche unter der Agri-PV-Anlage 70 Prozent der Pflanzenschutzmittel einsparen lassen. Auch der Bewässerungsbedarf konnte um 50 Prozent reduziert werden.

PV-Anlage produziert 20 Prozent mehr Strom, als erwartet wurde

Die Agri-PV-Anlage produziert über 20 Prozent mehr Strom, als die Forscher auf Basis der Simulationen erwartet hatte. Die genauen Gründe hierfür sind noch Gegenstand weiterer Untersuchungen. Das Forschungsteam vermutet, dass eine Kombination aus Verdunstungskühlung und Hinterlüftung den wichtigsten Beitrag für die erhöhten Stromerträge leistet. „Es profitieren nicht nur die Pflanzen von der PV-Anlage, sondern auch die PV-Anlage von den Pflanzen, wenn man die Agri-PV Anlage passend plant“, sagt Oliver Hörnle, Projektleiter am Fraunhofer ISE.

Kernstück des Projekts ist nachgeführtes PV-System

Die Agri-PV-Anlage in Oberkirch-Nussbach umfasst vier Teile. Neben dem Stromertrag aus fest montierten PV-Modulen über Kiwi, Birnen, Äpfeln und Zwetschgen mit vollverschattenden Modulen und einem an Folientunnel angelehnten System im Beerenbau mit semitransparenten Modulen, ist das Kernstück des Projekts ein nachgeführtes System mit vollverschattenden Modulen.

„Das Besondere an der nachgeführten PV-Anlage ist die Halbierung der 140 Meter langen Reihen“, stellte Landwirt und Unternehmer Dr. Hansjörg Vollmer das Projekt auf seinem Hof vor. „Die eine Hälfte der Reihen wird unter Einbezug von pflanzenphysiologischen Gesichtspunkten nachgeführt, die andere Hälfte rein nach sonnenoptimierten Parametern gesteuert.“

Ab Mitte 2024 werden Nachführ-Algorithmen erforscht

Die am Fraunhofer ISE entwickelten Nachführ-Algorithmen werden ab Mitte 2024 im Anlagensystem des Projektpartners Intech Clean Energy erprobt. Die agrarwissenschaftliche Begleitforschung übernimmt das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg. Gefördert wird das bis Ende 2024 laufende Forschungsvorhaben von den Landesministerien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

In dem kleinen Dorf Jahmo in Sachsen-Anhalt schlägt das Herz der Tradition. Hier wird Brot noch wie früher im Holzofen gebacken und das Dorfleben von einem engagierten Verein gestaltet. Am Wochenende wird das Backofenfest gefeiert.

Von Bärbel Arlt

Das Land Sachsen-Anhalt wirbt aktuell mit der Kampagne „moderndenken“. Was nicht ausschließt, dass Traditionen und Bräuche aus alten Zeiten hoch- und wachgehalten werden – wie im kleinen Dorf Jahmo im Landkreis Wittenberg. Der gerade mal knapp 150 Einwohner zählende Ort ist umgeben von viel Wald und Feld und gefühlt weit entfernt von der Hektik des modernen Alltags. Die Uhren scheinen hier, so jedenfalls der erste Eindruck, langsamer zu ticken.

Trubel im Dorfgemeinschaftshaus

Doch wie so oft trügt der Schein, denn im Dorfgemeinschaftshaus namens Erna herrscht schon früh am Morgen Trubel. Es wird gebacken – mit Kindern des Evangelischen Kinderzentrums Sankt Marien aus dem etwa acht Kilometer entfernten Städtchen Zahna. „Wir feiern heute Zuckertütenfest, und da sollen die Kinder etwas ganz Besonders erleben“, sagt Erzieherin Jana Schläppi.

Und so wird Brot gebacken, das in Jahmo eine wichtige Rolle spielte – und wieder spielt. Denn der Verein zur Förderung des Dorfgemeinschaftslebens hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, das traditionsreiche Handwerk des Brotbackens im Ort wachzuhalten. Doch dazu später mehr.

Selbst gebackenes Brot mit nach Hause nehmen

Nun könnte man meinen, dass sich die Sechs- und Siebenjährigen für ihr Zuckertütenfest etwas anderes gewünscht hätten. Großer Irrtum! Die Kinder sind mit Eifer bei der Sache, kneten fleißig und kräftig den Roggenteig, den Vereinsmitglied Christa Kettner schon vorbereitet hatte, und erfahren dabei auch so einiges über den Bäckerberuf und dass Brot früher bei keiner Mahlzeit fehlte.

Dann wird der Laib noch geformt und mit einem Namensbuchstaben versehen, schließlich will jeder sein eigenes und selbst gebackenes Brot mit nach Hause nehmen. Doch bevor die kleinen Runden in den Backofen kommen, müssen sie ruhen und gehen.

Diese Zeit nutzt Doreen Berger, die Vorsitzende des Fördervereins, um den Kindern vom Biber zu erzählen, der im nahe fließenden Zahnabach seine Burg hat und Staudämme baut. Die Kinder staunen über die riesigen, scharfen Zähne, das weiche Fell und sind begeistert von Plüsch-Biber Bruno, der unbedingt mit auf die Waldwanderung muss, denn vielleicht trifft er ja seinen Artgenossen. Doch der zeigt sich als nachtaktiver Nager natürlich nicht.

Dafür entdecken die Kinder gemeinsam mit Doreen Berger und ihrer Erzieherin die Biberburg, das Zuhause der Biberfamilie, sowie Biberfraßspuren an den Bäumen, aber auch Käfer, Pilze, Schnecken und sogar eine Wolflosung und einen Fuchsbau.

Zurück im Dorfgemeinschaftshaus werden die Brote nun endlich in den Backofen geschoben – gemeinsam mit Vizevereinschef Thomas Thiele, der zwar kein Bäcker ist, sich aber der Backkunst angenommen hat und auch beim jährlichen Backofenfest alle Hände voll zu tun haben wird, schließlich kommen dann an die 250 Brote und Kuchen in den Ofen, der dafür schon Tage zuvor mit Reisig angeheizt wird und eng mit der Geschichte des Fördervereins verbunden ist.

Kein Konsum, Gasthaus und Waldbad mehr

Und diese Geschichte beginnt vor über 20 Jahren. „Der einzige soziale Treffpunkt war damals der Friedhof beim Blumengießen“, blickt Doreen Berger zurück. Denn in den 1990er-Jahren schlossen der Konsum, das Gasthaus und auch das Waldbad, das über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und beliebt war und Jahmo sowie die Umgebung zu einem Naherholungsgebiet gemacht hatte.

Dieser Verlust nagte am einst aktiven Dorfleben, und für die Dorfgemeinschaft gab es keinen sozialen Treffpunkt mehr. Was tun? Das Dorfleben einschlafen lassen?

Verein zur Förderung des Lebens im Dorf

Das wollten engagierte Einwohner nicht zulassen, haben sich zusammengetan und 2004 den Verein zur Förderung des Dorfgemeinschaftslebens gegründet. „Wir wollten damit etwas für den Ort bewegen, das Miteinander wachhalten und etwas schaffen für alle Generationen“, so Doreen Berger.

Und weil es kein Gemeindeeigentum gab, wurde von Privat ein altes Stallgebäude, in dem früher Tiere und ein Waschhaus untergebracht waren, zur Verfügung gestellt, und von den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und Helfern saniert.

Entstanden ist ein liebevoll eingerichtetes Haus mit einem ebenso liebevoll gestalteten Hof, der durchaus in alte Zeiten versetzt, und dessen Herzstück der Backofen ist, der nach historischem Vorbild gebaut wurde. Denn das Backen gehört seit Jahrhunderten zu Jahmo – und das sollte auch so bleiben. „An diese Tradition anknüpfend, wollten wir als Verein nicht nur ein Dorffest mit Bier und Bratwurst feiern. Das kann jeder. Wir wollten uns abheben, wollten inhaltlich etwas vermitteln und weitergeben“, erklärt Doreen Berger.

Backofenfest wird am 10. August gefeiert

Und weil das Backen im Holzbackofen im Dorf Tradition hatte, entstand die Idee vom Backofenfest, das inzwischen Besucher aus nah und fern anzieht. In diesem Jahr wird es am 10. August gefeiert, verbunden mit dem 20-jährigen Bestehen des Vereins.

Es wird aber nicht nur gebacken, sondern auch gefilzt und musiziert. Und die Fläminger Landfrauen reißen Federn. Vorbereitet und durchgeführt wird das Fest vom Verein, der 16 Mitglieder hat, und weiteren ehrenamtlichen Unterstützern, von denen sich viele auch sonst aktiv am Vereinsleben beteiligen.

Und das besteht natürlich nicht nur aus Brot- und Kuchenbacken. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde so einiges auf die Beine gestellt, einiges ist in Planung. Doreen Berger berichtet vom Erzählcafé, von Dorfgesprächen, Seniorennachmittagen, Dorfflohmarkt, Frauentagsfeiern, Osterfesten, Herbstfeuer, Halloweenpartys, Stollenbacken, von geplanten Wanderungen mit dem Ortschronisten und der Mitmach-Backstube mit Café, die Ende des Jahres eröffnen soll und wofür Spenden willkommen sind.

Nicht zu vergessen ist das Jahmoer Kindersachbuch mit dem zauberhaften Titel „Die unelektrische Oma“, das im Rahmen eines Schulprojektes erarbeitet wurde. Darin sind alte Rezepte der Dorfbewohner festgehalten wie der typische Fläminger Kartoffelkuchen. Der Backtag, so erfährt man dort, war auf dem Hof einst ein herausragendes Erlebnis. Auch die Kinder wurden zur Wertschätzung des Brotes angehalten.

Und in Jahmo, so erzählt Doreen Berger, war das Backen eng auch verbunden mit der Gaebler’schen Mühle am Zahnabach, die einen Backofen besaß, wo die Dorfbewohner ihre Kuchen und Brote zum Abbacken hinbringen konnten – und sich zu einem Schwätzchen trafen. „So haben wir uns entschlossen, das alte Handwerk wiederzubeleben und weiterzugeben – an Alt und Jung.“ Wie zum Beispiel an die Zahnaer Kitakinder, die stolz ihr Brot mit nach Hause nehmen.

Infos zum Verein und Backofenfest: www.foerderverein-jahmo.de

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

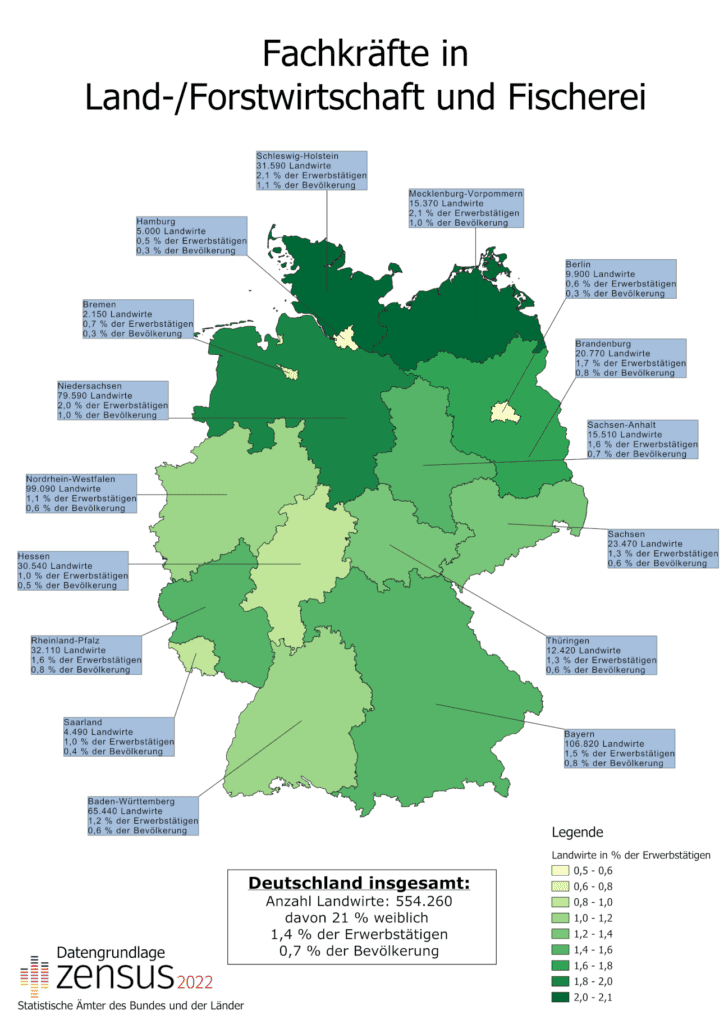

Wie hat sich die Zahl der Landwirte in Deutschland entwickelt? Der Zensus 2022 liefert überraschende Ergebnisse. Vergleichen Sie die Daten aus allen Bundesländern und erfahren Sie mehr über die Unterschiede zur letzten Landwirtschaftszählung.

Von Claudia Duda

Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Diese Fragen beantworten die Ergebnisse des Zensus. Eine anschauliche Übersicht der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei liefert auch der Zensus 2022.

Zensus: Daten aus den Kommunen

Alle EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle zehn Jahre, jeweils am Anfang eines Jahrzehnts, einen Zensus durchzuführen. Anders als bei einer traditionellen Volkszählung, bei der alle Bürgerinnen und Bürger direkt befragt werden, stützte sich der Zensus auch im Jahr 2022 auf bereits bestehende Verwaltungsregister. In erster Linie lieferten die Melderegister der Kommunen die Ausgangsdaten.

Vergleich der Bundesländer

Nach der Datenerhebung von 2022 wird die Zahl der Fachkräfte in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bundesweit mit 554.250 angegeben. Im Vergleich zwischen den Bundesländern fällt auf, dass der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg bei nur 1,2 % liegt, während in Mecklenburg-Vorpommern

2,1 % der Erwerbstätigen in dem Bereich arbeiten. Den höchsten Anteil an Landwirtinnen gibt es übrigens in Sachsen mit 25 %, in Mecklenburg-Vorpommern nur mit 19 % (Grafik).

Unterschiede zum Situationsbericht

Interessant ist, dass die Zensuszahlen von den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 abweichen, die der Deutsche Bauernverband im Situationsbericht 2023 veröffentlicht hat. Demnach waren 2020 insgesamt 937.900 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig. Allerdings wurden hier auch saisonbedingte Arbeitskräfte mitgezählt. Die Angaben sind also nicht direkt vergleichbar.

Die zentralen Ergebnisse des Zensus 2022 stehen als Regionaltabellen (im Format Excel inklusive maschinenlesbarer Tabellen) unter www.zensus2022.de zum Download zur Verfügung.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Alarm-Stimmung in der Landwirtschaft: Die Bereitschaft zu Investitionen sinkt! Der Rückgang im Agrar-Geschäftsklima stellt eine ernsthafte Bedrohung dar. Welche Maßnahmen sind nötig, um die Landtechnik-Branche zu retten? Ein Kommentar von Claudia Duda

Von Claudia Duda

Die Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft reißen zurzeit nicht ab: „BayWa vor der Insolvenz?“, „Claas schickt 900 Mitarbeiter in Kurzarbeit“, „Regent versteigert Landtechnik“, „Pöttinger schickt 200 Mitarbeiter temporär in die Arbeitslosigkeit“ – so lauten nur einige Schlagzeilen der vergangenen Tage. Auch SAP, Volkswagen und Conti trennen sich von Tausenden Mitarbeitern, Infineon kündigt Stellenabbau in Hochlohnländern an.

Stimmung: Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt

Die Stimmung in den Chefetagen vieler Firmen ist desolat. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt weiter. Rund 9.000 Unternehmen bewerten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte als deutlich schlechter. Das betrifft den Handel, Dienstleistungen, den Bau – und eben auch die Landwirtschaft. Angesichts der Entwicklung des wichtigsten deutschen Konjunktur-Barometers erklärt der Ifo-Präsident Clemens Fuest: „Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest.“

Agrarbarometer: Weniger Investitionen

An leere Schaufenster und verwaiste Läden haben wir uns längst gewöhnt. 176.000 Betriebe gaben im Jahr 2023 auf. Statistiker haben ausgerechnet: Alle drei Minuten wird in Deutschland eine Pleite registriert. Als Gründe dafür werden zu hohe Arbeits- und Energiekosten sowie gewaltige Bürokratie-Lasten genannt. Das Agrarbarometer der Landwirtschaftlichen Rentenbank, das jedes Quartal erhoben wird und das den Agrar-Geschäftsklima-Index bemisst, dokumentierte kürzlich erneut, dass die Investitionsbereitschaft der deutschen Landwirte noch weiter zurückgegangen ist. Das drückt die pessimistische Zukunftserwartung aus, die viele Bäuerinnen und Bauern umtreibt.

BayWa: Strategische Fehler

Das Ergebnis betrifft besonders die Landtechnik-Branche. Von der Hochstimmung auf der letzten Agritechnica blieb nicht mehr viel übrig. Dazu kommen strategische Fehler, die beispielsweise bei der BayWa über Jahre begangen wurden. Ihr gewaltiger Expansionskurs wurde durch Kredite finanziert, die gestiegenen Zinsen bringen das Unternehmen in Gefahr.

Landtechnik: Konjunktur im Abwärtstrend

Ja – es ist wichtig, die Zahlen nüchtern zu bewerten. In den vergangenen Jahren konnte die Landtechnik-Branche extrem hohe Wachstumswerte verbuchen. Dass die Kurve irgendwann auch wieder abwärts geht, liegt in der Natur einer zyklischen Konjunktur-Entwicklung. Das momentan hohe Zinsniveau, aber eben auch die Verunsicherung durch weltpolitische und -wirtschaftliche Entwicklungen sind für die Flaute mitverantwortlich. Auf landwirtschaftlicher Ebene kommen dazu noch Umwelt-Auflagen, Investitionskosten und die aktuelle Agrarpolitik.

Bundesregierung muss handeln

Was ist zu tun? Wer hier auf die Selbstregulation des Marktes hofft, der irrt. Wer eine ökonomisch und ökologisch zukunftsfähige (Land-)Wirtschaft will, muss ein entsprechendes Umfeld schaffen. Hier ist die Bundesregierung gefragt. Es geht in erster Linie um Vertrauen und stabile Rahmenbedingungen, die durch finanzielle Anreize flankiert werden.

Fachkräftemangel: Jobverlust durch Stellenabbau

Daneben gilt es, dem Fachkräftemangel zu begegnen – schnelle und sinnvolle Programme für all jene, die durch Stellenabbau ihren Job verlieren, können nur ein Anfang sein. Auch Vorruhestand sollte nicht mehr subventioniert werden. Es gilt, die Menschen, die noch können, sinnvoll weiter zu beschäftigen. Und die Bundesregierung muss aufhören, ständig um sich selbst zu kreisen, und anfangen, kluge Lösungen für die prekäre Haushaltslage zu finden. Die Lücken im Etat einfach nur mit kreativen Umbuchungen zu verdecken, ist als Krisen-Management eindeutig zu wenig.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

UPDATE 13.8.: Nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die Blauzungenkrankheit jetzt auch in Brandenburg nachgewiesen worden. Betriebe mit Schaf- und Rinderhaltung sind betroffen. Welche Auswirkungen hat das für Tierhalter? Und was wird im September aus der MeLa?

Von Claudia Duda

Aus immer mehr Bundesländern wird gemeldet, dass sich die Blauzungenkrankheit ausbreitet. Am Dienstag, 13.8., informierte das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration in Brandenburg, dass bei zwei Kälbern in einem Rinderbestand im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Vortag der Ausbruch des Blauzungenvirus vom Serotyp 3 (BTV-3) amtlich festgestellt wurde.

Bereits in der vergangenen Woche war in mehreren Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt die Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Aus dem Altmarkkreis Salzwedel wurden am Mittwoch (7.8.) zwei Fälle gemeldet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurden in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sowie in der Einheitsgemeinde Kalbe (Milde) in zwei Schafbeständen Fälle der Blauzungenkrankheit amtlich festgestellt.

Am Sonnabend, 10.8., meldete dann auch das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, dass die Landratsämter der Landkreise Eichsfeld und Nordhausen jeweils in einem Schafbestand den Ausbruch der Blauzungenkrankheit vom Serotyp 3 festgestellt haben. Die Proben zur Untersuchung seien aufgrund von Krankheitserscheinungen entnommen worden. Es handele sich bisher in beiden Beständen jeweils um Erkrankungen eines Einzeltieres. Sowohl die Behandlung der betroffenen Tiere als auch der Einsatz insektenabwehrender Mittel seien eingeleitet worden.

Mutterkuhbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern betroffen

Zuvor hatte sich bereits der Verdacht auf eine Infektion mit dem Blauzungenvirus in einem Mutterkuhbetrieb mit 23 Tieren im Landkreis Ludwigslust-Parchim bestätigt. Das teilte das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag (7.8.) mit. Es handelt sich um den ersten bestätigten Nachweis des Blauzungenvirus seit dem Jahr 2009. Damit verliert das Land Mecklenburg-Vorpommern den Status „frei von Blauzungenkrankheit“. Nur noch unter Auflagen ist das Verbringen empfänglicher Tierarten und von Zuchtmaterial jetzt möglich.

Kuh zeigte Symptome

Nachdem bei einer Kuh Symptome der Blauzungenkrankheit festgestellt wurden, wurde eine Blutprobe des erkrankten Tieres zur Untersuchung eingeschickt. Im Ergebnis der Untersuchung durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF) wurde eine Infektion mit dem Blauzungenvirus nachgewiesen. Eine Bestätigung und Serotypisierung wird durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) durchgeführt.

Rinderhaltung im Harz betroffen

Auch in einer Rinderhaltung im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ist die Blauzungenkrankheit ausgebrochen. „Das nationale Referenzlabor für Blauzungenkrankheit (BT) des Friedrich-Loeffler-Instituts bestätigt die erste Infektion mit Serotyp 3 (BT-Virus-3) bei einem Rind im Landkreis Harz“, erklärte Amtstierarzt Dr. Rainer Miethig in einer Pressemitteilung am Mittwoch (7.8.). Es sei gleichzeitig der erste Nachweis der Tierseuche in Sachsen-Anhalt.

Betroffen sei eine Rinderhaltung im Altlandkreis Wernigerode. „Mit weiteren Ausbrüchen ist zu rechnen“, hieß es. Vor allem Schafe, Ziegen und Rinder mit BT-Virus-typischen Symptomen sollten auf eine mögliche Infektion untersucht werden, rät der Amtsveterinär. Mit diesem Nachweis verliert, wie schon Mecklenburg-Vorpommern, das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt den Status „seuchenfrei“ nach Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 der Kommission, was zu Handelsbeschränkungen führt. Der Altmarkkreis Salzwedel hat am 9.8. über einen weiteren Ausbruch der Blauzungenkrankheit in einer Mutterkuhhaltung in der Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel informiert.

Blauzungenkrankheit: Schon 1.500 Fälle bundesweit

Die Ausbrüche kamen nicht unerwartet: Das BT-Virus-3 wurde bereits seit Herbst 2023 massiv in den Niederlanden, schließlich ab diesem Frühjahr auch in Deutschland festgestellt und hat sich seitdem rasant ausgebreitet. Bis jetzt sind fast 1.500 Ausbrüche von BT-Virus-3 mit Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen, Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz festgestellt worden, überwiegend in Schafhaltungen. Allein seit dem 1. August wurden bundesweit über 1426 neue Fälle (Stand 13.8.) gemeldet.

Was wird aus der MeLa?

Nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Mecklenburg-Vorpommern fragen sich viele, ob das Auswirkungen auf die MeLa – die Fachausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Perspektiven in Mühlengeez haben wird. „Ja – die aktuelle Tierseuchensituation wird Auswirkungen auf die MeLa im September haben“, erklärt die Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Eva Klaußner-Ziebarth, auf Nachfrage.

Bei der Blauzungenkrankheit handele es sich um eine handelsrelevante Tierseuche, bei der Maßnahmen für das Verbringungen zwischen den Mitgliedstaaten zu beachten sind, um eine Ausbreitung zu verhindern. Allerdings: „Für Verbringung von Tieren innerhalb infizierter Zonen, das heißt auch innerhalb von M-V, gelten keine besonderen Bedingungen in Bezug auf den derzeit auftretenden BTV-Serotyp“, so die Sprecherin.

Inwieweit und unter welchen konkreten Bedingungen die Teilnahme von Tieren aus MV auf der MeLa erfolgt, obliege dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Rostock. Für Tiere aus seuchenfreien Gebieten in Bezug auf die Blauzungenkrankheit müsse der Tierhalter im Vorfeld mit der jeweilig örtlich zuständigen Veterinärbehörde klären, welche Bedingungen für die Rückführung der Tiere in den Herkunftsbestand gelten.

Symptome und Diagnostik

Die Blauzungenkrankheit kann bei Wiederkäuern zu Fieber, Maulgeschwüren, Speicheldrüsenschwellungen, Lahmheit und in schweren Fällen zu Todesfällen führen. Die Diagnose erfolgt durch die Untersuchung von Blutproben.

Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung

- Impfung: Obwohl es derzeit keinen in der EU zugelassenen Impfstoff gegen den Serotyp 3 gibt, wurden Ausnahmegenehmigungen für bestimmte Impfstoffe erteilt. Die Impfung ist der effektivste Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle.

- Tierärzte und Veterinärbehörden: Tierhalter werden dringend aufgefordert, bei auftretenden Verdachtsfällen umgehend ihren Tierarzt oder die zuständige Veterinärbehörde zu informieren.

- Meldepflicht: Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Jeder Verdachtsfall muss gemeldet werden.

Unterstützung für Tierhalter

- Beihilfen: Die Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Impfung durch Zahlung einer Beihilfe.

- Beratung: Die zuständigen Veterinärämter stehen den Tierhaltern für Fragen zur Verfügung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenWichtige Hinweise für Tierhalter

- Auftreten von Gnitzen: Die Übertragung der Blauzungenkrankheit erfolgt durch Gnitzen. Besonders in warmen und feuchten Sommermonaten ist die Gefahr einer Übertragung erhöht.

- Impfschutz: Für einen optimalen Impfschutz bei Rindern sind zwei Impfdosen im Abstand von etwa drei Wochen erforderlich. Bei Schafen und Ziegen reicht in der Regel eine Impfung.

- Biosecurity: Allgemeine Hygienemaßnahmen und eine gute Biosecurity im Betrieb können das Risiko einer Infektion minimieren.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen - immer und überall!

Blutbär gegen Jakobskreuzkraut: Ein Biolandwirt in der Rostocker Heide setzt auf natürliche Schädlingsbekämpfung, um die giftige Pflanze einzudämmen und seine Weideflächen zu retten. Was es dabei zu beachten gilt.

Dem Biolandwirt Karl-Detlef Matthes und seinem Betriebsleiter Daniel Homeyer reicht‘s: Weil sich auf ihren Flächen in der Rostocker Heide die für Tiere gefährliche Giftpflanze Jakobskreuzkraut ungehindert ausbreitet, greifen sie zu neuen Mitteln. Statt mit herkömmlichen Methoden wie Mähen, Herausziehen oder Abbrennen, die dem unerwünschten Aufwuchs fast nichts anhaben oder nur kurzzeitig Abhilfe schaffen können, sagen sie dem Jakobskreuzkraut nun mithilfe des Blutbären den Kampf an.

Jakobskreuzkraut: Landwirte haben Sorgen

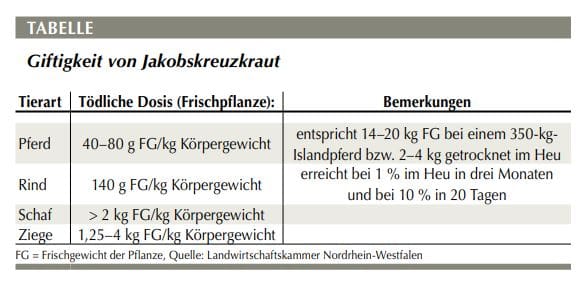

Während die unscheinbar wirkende und in den Sommermonaten prächtig gelb blühende Pflanze bei dem ein oder anderen Naturliebhaber für optische Naturhighlights sorgen mag, treibt sie Landwirten und vor allem Weidetierhaltern Sorgenfalten auf die Stirn. Denn die scheinbar grenzenlose Ausbreitung gefährdet ihre Tiere. Fressen Pferde, Rinder, Schafe oder Ziegen davon, kann das zu Leberschäden oder sogar zum Tod führen (Tabelle).

Futter für den Winter ist oft unbrauchbar

Meiden die Weidetiere noch meistens die frischen Pflanzen auf der Fläche, ist eine Aufnahme der Giftstoffe, sogenannte Pyrrolizidin-Alkaloide (PA), in Heu, Heulage oder Mähgut unumgänglich, weiß auch der Betriebsleiter. Denn das Jakobskreuzkraut verliere im getrockneten Zustand seine Giftigkeit nicht, dafür jedoch – besonders tückisch – den für Pflanzenfresser alarmierenden bitteren Geschmack.

Nutzung der Weide ist für die Kühe unmöglich

Einzelne Flächen des ökologisch wirtschaftenden Betriebes seien so stark von der Giftpflanze befallen, dass eine Nutzung als Weide für die etwa 450 Mutterkühe und Nachzucht oder zur Heubergung nahezu unmöglich sei, beschreibt Homeyer die Situation. „Das Futter für die Wintermonate ist dann meistens unbrauchbar, und wir müssen es entsorgen.“ Das ist für Land- und Tierwirte nicht nur ärgerlich, sondern macht auch die eigene Arbeit zunichte und kostet Geld.

Um diesen Zustand nicht einfach hinzunehmen, suchte der Betrieb unermüdlich nach Lösungen und stieß nach eigenen Recherchen auf einen natürlichen Feind des Jakobskreuzkrautes: den Blutbären. Dabei handelt es sich um einen Schmetterling, dessen auffallend gelb-schwarz gestreifte Raupen sich auf die Giftpflanze spezialisiert haben. Der Falter legt seine Eier auf die Pflanzen, bevor die Raupen diese langsam abfressen und so die Verbreitung der Samen eindämmen. Gut zu wissen: Für Menschen sind die Raupen ungefährlich. Das Gift des Kreuzkrautes macht sie allerdings unappetitlich für Fraßfeinde wie Mäuse oder Vögel.

Raupe Nimmersatt: Blutbär eignet sich zur Bekämpfung

Mit diesem Wissensgewinn war für Betriebsleiter Homeyer klar, das probieren sie aus. Zumal er eigenen Angaben zufolge den Nützling bereits zuvor vereinzelt auf seinen Flächen entdeckt hatte: „Die schwarz geringelten Raupen waren schon da, nur hatten wir nicht das Know-how, sie richtig einzusetzen.“ Doch das änderte sich durch die Unterstützung von Landwirt Andreas Frahm, einen Experten aus Schleswig-Holstein, der ihn bei der Besiedlung des Blutbären auf seinen Flächen berät. Frahm gehe nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass sich das Jakobskreuzkraut so binnen vier Jahren zurückdrängen lasse.

Bewirtschaftung für Blutbären angepasst

Und so wurde in Teilen die Bewirtschaftung in der Rostocker Heide geändert, beispielsweise der Schnittzeitpunkt angepasst und in die Abendstunden verlegt, erklärt der Betriebsleiter. Dadurch habe der Blutbär bessere Chancen, sich zu entwickeln. Wobei er vom Grundsatz her bereits optimale Bedingungen vorfinde, sich zu vermehren. „Viele unserer Flächen liegen in Naturschutzgebieten, sind Schon- oder Ausgleichsflächen und extensives Grünland“, sagt Homeyer zufrieden.

Was dem Biolandwirt hingegen böse aufstößt: „Auf einem Streifen von 100 Metern wurden offenbar Blütenköpfe abgeschnitten. Jemand hat ohne Genehmigung wahrscheinlich Raupen entwendet.“ Das sei nicht nur für sie sehr ärgerlich, sondern auch für den Täter strafbar. Denn was viele nicht wissen: Die Entnahme von streng geschützten Arten, wie dem Blutbären, aus ihrem angestammten Lebensraum ist nach Bundesnaturschutzgesetz § 44 verboten. * mit pm biopark

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Nachhaltige Lebensmittelproduktion: Der Masterstudiengang Food Chain Environments (FCE) an der Hochschule Neubrandenburg qualifiziert Studierende für die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Eine Absolventin berichtet.

Mit den Fragen leistungsfähiger sowie ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Agrar- und Ernährungssysteme befassten sich die ersten Studenten des neuen interdisziplinären Master-Studiengangs Food Chain Environments (FCE) der Hochschule Neubrandenburg.

Im Sommersemester 2023 mit Bachelor-Absolventen aus der Agrarwirtschaft, Lebensmitteltechnologie und Diätetik gestartet, wollte die Hochschule mit dem fächerübergreifenden Ausbildungskonzept dem wachsenden Bedarf an Fachkräften für Führungsaufgaben entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette begegnen. Nun zeigen erste Erfahrungen: Das Konzept geht auf.

FCE-Master: Bachelor-Absolventen können Fachwissen ausbauen

In seinen im Juli veröffentlichten „Perspektiven der Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften“ in Deutschland sagt der Wissenschaftsrat, dass die Zukunft der wissenschaftlichen Ausbildung in der Branche so aussehen sollte, wie sie in Neubrandenburg mit dem FCE-Master entwickelt wurde.

Bachelor-Absolventen, die sich nach dreieinhalb Jahren Fachstudium der Agrarwirtschaft, Lebensmitteltechnologie oder Diätetik weiter qualifizieren wollen, können ihr Fachwissen ausbauen und sich gleichzeitig Zugänge zu benachbarten Disziplinen des Agrar- und Ernährungssystems erschließen.

Studium an der Hochschule Neubrandenburg

Die Absolventin Yvonne Thomas berichtet im Interview mit Nicole Gottschall von ihren Erfahrungen im Masterstudiengang Food Chain Environments:

Warum haben Sie den Master-Studiengang Food Chain Environments (FCE) gewählt?

Während meines Bachelorstudiums Diätetik wurde an der Hochschule Neubrandenburg der neue interdisziplinäre Masterstudiengang Food Chain Environments entwickelt. Er kam für mich genau zur richtigen Zeit, denn ich wollte zwar einen Masterstudiengang belegen, allerdings keinen der „üblichen“ Studiengänge im Bereich Ernährungswissenschaften.

Was ist das Besondere am FCE-Studiengang?

Das Besondere am FCE ist, dass Studierende und Themen aus drei unterschiedlichen Bereichen der Lebensmittelkette zusammenkommen: der Agrarwirtschaft, Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften. Gerade durch die vielen neuen Module außerhalb meines gewohnten Gebietes sowie den praktischen Bezug der Vorlesungsinhalte erhalte ich tolle neue berufliche Möglichkeiten. Ich denke, der Master ist vor allem für Personen geeignet, die Lust haben, etwas Neues auszuprobieren, und um neue zukunftsorientierte Wege zu gehen.

Auch der Standort Neubrandenburg hat es mir bereits während des Bachelors sehr angetan. Ich komme ursprünglich aus der Metropole Hamburg. In Neubrandenburg gefallen mir besonders gut die kurzen Wege, die Nähe zur Natur und der große See direkt vor der Haustür. Alles ist fußläufig oder gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Trotzdem kommt das Studentenleben nicht zu kurz und es gibt viel zu erleben.

Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Studium gemacht?

Ich habe viele neue und interessante Einblicke in wichtige zukunftsorientierte Themenfelder entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette erhalten. In den Pflichtmodulen stehen vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Bioökonomie und Planetary Health im Fokus. Das Zusammenarbeiten mit Studierenden aus drei unterschiedlichen Fachrichtungen regt zum Austausch und Nachdenken an und auch dazu, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Diesen Ansatz empfand ich als sehr erfrischend und bereichernd.

Dazu sind die Dozenten und Dozentinnen fachlich top und sie nehmen sich immer Zeit, Wissen und Erfahrungen mit den Studierenden zu teilen. Sie sind sehr nahbar und man kann sie jederzeit bei Fragen und Unsicherheiten kontaktieren. Zudem sind die Dozierenden sehr gut vernetzt, wovon auch die Studierenden sehr profitieren.

Denn sie werden während des Studiums und bei Bedarf auch noch darüber hinaus von den Dozierenden unterstützt und gefördert. Das Studium brachte mir enormen Wissenszuwachs, tiefe Einblicke in speziellere Themenbereiche, zahlreiche neue Fähigkeiten sowie vielfältige Karrierechancen.

Wie sieht Ihre berufliche Zukunft nach dem Master aus?

Meine berufliche Zukunft ist dank der vielen möglichen Wege, die der Studiengang mitbringt, noch offen. Insgesamt gefällt mir das wissenschaftliche Arbeiten und Forschen sehr. Ich kann mir also gut vorstellen, in diesem Bereich auch nach meinem Studium weiter tätig zu sein. Aus diesem Grund bin ich gerade auch noch am überlegen, nach meinem Masterabschluss eine Promotion anzuschließen.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Erfolgreiche Kirschen-Ernte in Sachsen-Anhalt: Der Obsthof Müller in Querfurt zieht eine positive Bilanz der diesjährigen Kirschensaison. Erfahren Sie, wie der Betrieb die Herausforderungen des Jahres gemeistert hat.

Von Detlef Finger

Die 2024er-Süßkirschenernte auf dem Obsthof Müller ist seit Kurzem Geschichte. Am Montag voriger Woche kamen in Querfurt die letzten Früchte der sehr spät reifenden Sorte Regina von den Bäumen. Am 27. Mai war der Familienbetrieb mit der frühen Sorte Earlise in die Saison gestartet. Auf etwa 60 % einer normalen Jahresmenge taxierte Alexander Müller am vergangenen Mittwoch den diesjährigen Ertrag. Nach dem verheerenden Spätfrost in der Nacht zum 23. April, der vielerorts zu Totalausfall in den Obstanlagen führte, steht der Obsthof noch vergleichsweise gut da.

„Wir sind eines der wenigen Unternehmen in Mitteldeutschland mit nennenswerter Kirschernte“, sagt der Betriebsinhaber. Dank der von ihm ergriffenen Frostschutzmaßnahmen war auf den rund 6 ha Anbaufläche doch einiges an Süßkirschen gewachsen. Müller konnte damit etliche seiner Berufskollegen in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen und Thüringen mit Qualitätsware für deren Direktvermarktung versorgen.

Obsthof: Maßnahmen zum Frostschutz

„Ein theoretisch möglicher, sehr guter Ertrag wären 8–10 t/ha Süßkirschen im Durchschnitt“, erklärt Müller auf Nachfrage. Dieser sei abhängig von der Sorte, aber auch von weiteren Faktoren, wie etwa dem Witterungsverlauf, dem Standort oder der Bestandsdichte in den Baumobstplantagen. In der Kirschanlage des Obsthofes variiert Letztere zwischen 900–2.850 Bäumen je Hektar. „Wir haben da auch etwas experimentiert, um die Varianten vergleichen zu können“, sagt der Obsterzeuger.

Der Trend geht ihm zufolge zu höheren Baumdichten auf der Fläche – mit schmaleren Fahrgassen zwischen den Einzelreihen und engeren Abständen in der Reihe. Bei dieser Dichtpflanzung stehe alle Meter ein Baum. „Wir streben eine sogenannte Fruchtwand an, die wie eine Hecke ist: hoch und schmal“, erläutert Müller. Ziel sei es, in den 3,5–4 m breiten Gassen mithilfe von mobilen Hebe- bzw. Arbeitsbühnen zu ernten, die Bäume zu schneiden und auch die Regenschutzfolien bzw. Hagelnetze (bei Äpfeln) aus- und wieder einzurollen.

Kirschen-Ernte: Selbstfahrende Geräte

Tatsächlich kamen bei der Kirschenernte auf dem Querfurter Familienbetrieb in diesem Jahr zwei dieser selbstfahrenden Geräte zum Einsatz. Eine Arbeitsbühne hatte Müller vor fünf Jahren angeschafft, die zweite in diesem Jahr gebraucht in Südtirol erworben. Die Plattformen der Bühnen sind in Höhe und Breite verstellbar, sodass die Erntehelfer gut an die Früchte in den Baumkronen herankommen.

Arbeitsbühnen erleichtern die Arbeit

„Mit den Bühnen lässt sich effektiver arbeiten“, weiß Müller. Die Ernte mit Leitern sei körperlich schwerer, auch wegen des ständigen Hinauf- und Hinabsteigens, und gefährlicher, vor allem aber zeitaufwendiger: „Mit den Bühnen erreichen wir eine höhere Pflückleistung und brauchen letztlich weniger Arbeitskräfte.“ Dies sei angesichts steigender Personalkosten und schwer verfügbarer Saisonkräfte ein wichtiger Aspekt im (hand-)arbeitsintensiven Obstbau, betont der Betriebsleiter. Er könne sich deshalb vorstellen, auch seine drei Apfelerntemaschinen, die sich in der jetzigen Ausführung nur für das Kernobst eignen, so umzubauen, dass sie auch für die Kirschenernte einsetzbar sind.

„Das ist allerdings noch Zukunftsmusik“, sagt der 47-Jährige Unternehmer und ergänzt: „Größter Kostenfaktor ist die menschliche Arbeit und das im Obstbau ganz besonders.“ Als studierter Betriebswirtschaftler hat er daher nicht zuvorderst den Ertrag pro Hektar im Blick, sondern die Produktionskosten je Kilo Obst. Die Süßkirschen vermarktet der Betrieb im eigenen Hofladen z. B. für 7,90 €/kg. Mit der Kirschenernte waren in der Querfurter Plantage anfangs drei Personen beschäftigt, in der Spitze pflückten rund ein Dutzend eigene Mitarbeiter bzw. ausländische Saisonkräfte.

Pflanzenschutz in der Apfel-Plantage

Mitte vergangener Woche war Alexander Müller mit seiner neuen Pflanzenschutzspritze, einem Anhängesprayer der K-Baureihe vom Hersteller Wanner, in der Apfelplantage zugange. Mit dem Gerät, das u. a. mit einem 2.000-Liter-Tank und einem Axialgebläse ausgestattet ist, versorgte er die Bäume über einen flüssigen Blattdünger mit Kalzium. Der Mineralstoff sei wichtig für die Stabilität der Schale und des Fruchtfleisches und verhindere die typischen Stippeflecken, sprich: braun eingesunkene Stellen unterhalb der Schale, erklärt Müller. Die ausgebrachte Tankmischung enthielt außerdem ein Belagsfungizid gegen Schorfinfektionen zur Gesunderhaltung von Blättern und Früchten sowie ein biologisches Insektizid gegen den Apfelwickler.

Der Apfelschorf gehört zu den gefährlichsten Pilzkrankheiten im Obstbau, der Apfelwickler ist der mit Abstand häufigste Schädling an Apfelbäumen. Der Schaden entsteht durch den Fraß der Raupen des braun-grauen Falters, die sogenannten Obstmaden. Bei den Äpfeln könnten es in diesem Jahr etwa 30–50 % einer durchschnittlichen Ernte werden, schätzt der Betriebsleiter ein; die Qualität der Früchte bleibe allerdings vorerst offen.

Folien schützen vor Regen

In der Kirschplantage, zu der auch 0,2 ha Sauerkirschen gehören, wurden in der vergangenen Woche die Folienüberdachungen, die die Früchte vor Regen schützen sollen, eingerollt. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn die aus Bändchengewebe bestehenden Dächer müssen auf lange, dünne Rohre aufgewickelt werden, was mittels elektrischem Antrieb an beiden Rohrenden (über Akkuschrauber) passierte. Aufgewickelt lagern die Regenschutzfolien nun im First bis zur nächsten Saison.

Bei den Kirschen steht jetzt die erste Nacherntebehandlung an. Auch das Steinobst wird mit Flüssigdünger übers Blatt versorgt, u. a. mit Stickstoff, Bor und Zink, damit die Knospen für die 2025er-Ernte stark und stabil werden. Auch hierfür kommt die neue Spritze zum Einsatz, die eine in die Jahre gekommene Schlüsselmaschine ersetzte. Letztere bleibt aber als Reserve auf dem Hof.

Etwa Mitte August beginnt dann der Baumschnitt bei den Kirschen. Hiernach folgt mit Aprikosen und Pflaumen das andere Steinobst, das in diesem Jahr aufgrund des Frostereignisses null Ertrag bzw. nur etwa 5 % einer Normalernte brachte. Der Schnitt im Spätsommer dient dazu, den in diesem ertragsschwachen Jahr verstärkten Austrieb samt Knospenanzahl einzudämmen. Die verbleibenden Knospen werden dann besser versorgt. Zudem verringert sich der Aufwand beim Ausdünnen im Frühjahr.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Tödlicher Unfall auf Rügen: Eine 74-jährige Radfahrerin wird von einem Traktor erfasst und getötet. Der Traktorfahrer steht unter Schock. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Was bisher bekannt ist.

Von den Redakteuren der Bauernzeitung

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, (1.8.) Neu Mukran in Mecklenburg-Vorpommern ereignet. Eine Urlauberin wurde von einem Traktorgespann erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Traktor war mit Heuballen beladen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befand sich ein 27-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger, der mit 12 Heuballen beladen war, auf der Landstraße 29 und fuhr aus Richtung Prora in Richtung Sassnitz. Eine 74-jährige Radfahrerin wartete am Rand der Fahrbahn auf dem Gehweg, als das Gespann an ihr vorbeifuhr. An dieser Stelle gibt es laut Pressemitteilung der Polizei keinen Fußgängerüberweg.

Radfahrerin wird von Rad des Anhängers erfasst

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau auf die Fahrbahn und wurde vom hinteren rechten Rad des Anhängers erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Urlauberin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt, er wurde von Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut.

Verstorbene Frau kommt aus Sachsen

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit sowie der Lenk- und Ruhezeiten wurden bei dem Fahrer keine Auffälligkeiten festgestellt. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund einen Gutachter der DEKRA an der Unfallstelle hinzugezogen. Die verstorbene Frau kam aus Sachsen, während der 27-Jährige im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnt.

Tödlicher Unfall: Straße gesperrt

Nach Angaben der Polizei blieb die L29 für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu melden.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!

Die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl in Thüringen im Agrarcheck: Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne, BSW und FDP – erkunden Sie die agrarpolitischen Strategien der Parteien und erfahren Sie, wie sie die Landwirtschaft bis 2029 gestalten wollen.

Am 1. September bewerben sich 15 Parteien mit ihren Kandidaten um einen Sitz im 8. Thüringer Landtag. Welche agrarpolitischen Ziele verfolgen die Parteien für Thüringen bis zum Jahr 2029? Wir haben die Wahl- bzw. Regierungsprogramme der sechs im Landtag vertretenen Parteien (Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne, FDP) sowie der neuen Partei BSW überprüft.

Linke: Das ist der Plan für Thüringen

Die Thüringer Links-Partei ordnet die Landwirtschaft in ihrem Regierungsprogramm in das Kapitel Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ein. Begründet wird ein Agrarstrukturgesetz. Die Linke strebt Vielfalt und eine Kreislaufwirtschaft mit an der Fläche angepasster Tierhaltung an. Stallbau-Maßnahmen werden besonders gefördert, sofern sie den erhöhten Anforderungen an eine tiergerechte Haltung entsprechen.

Die Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) und der Borchert-Kommission fordert die Partei umzusetzen; für eine verlässliche Finanzierung will sie sich einsetzen. Direktvermarktung einschließlich der Gemeinschaftsverpflegung mit regionalen Produkten erfahren Unterstützung.

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie den Ökolandbau will die Linke auf einem Drittel der Agrarflächen Thüringens etablieren. Umweltleistungen sollen über GAP-Gemeinwohl-Prämien entlohnt werden; im nationalen Strategieplan soll ein Teil der Zahlung „als Gewinnbeitrag für den Betrieb erfolgen“.

Die Unterstützung in benachteiligten Gebieten findet sich im Programm ebenso wie jene für dezentrale Schlachtstätten. Neue Techniken in der Pflanzen-Züchtung will die Linke nach „bewährtem Gentechnik-Gesetz“ reguliert wissen.

Hier finden Sie das Programm der Linken in Thüringen.

AfD: Das ist der Plan für Thüringen

Die Thüringer AfD benennt ihre land- und forstwirtschaftlichen Ziele im Kapitel 13 des Wahlprogrammes. Sie verfolgt „einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem Wohlergehen unserer heimischen Landwirtschaft, den Interessen des Umweltschutzes, der Pflege unserer Kulturlandschaft und dem Verbraucherschutz“. Betont wird, die Überregulierung in der Landwirtschaft abzubauen.

Auch fordert die Partei „einen wirksamen Schutz vor dem Ausverkauf unserer Agrarflächen und Landwirtschaftsbetriebe“. Die AfD will die Grünland-Bewirtschaftung stärker fördern und die dafür notwendige Tierhaltung voranbringen. Die Regionalität soll ausgebaut werden, etwa durch Wiederansiedlung von Schlachtstätten und den Ausbau der mobilen Schlachtung.

Absatz-Hindernisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Thüringen müssen beseitigt werden. Der solidarischen Landwirtschaft oder der Agrarforstwirtschaft steht die AfD offen gegenüber. Gentechnik darf in der Landwirtschaft nur eingesetzt werden, „wenn negative Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Natur ausgeschlossen sind“. Den Wolf sieht die AfD im Jagdrecht, seinen Bestand nach schwedischem Vorbild reguliert.

Hier finden Sie das Programm der AfD in Thüringen.

CDU: Das ist der Plan für Thüringen

Im Kapitel „Wirtschaft und Wohlstand“ ihres Regierungsprogrammes findet man die agrarpolitischen Vorstellungen der CDU. Bei den digitalen Antrags- und Monitoring-Instrumenten (Portia; Fan-App) will die CDU „für funktionelle und praxistaugliche Lösungen sorgen“. Auf Bundesebene setzt man sich für die vollständige Rücknahme der Kürzungen bei der Agrardiesel-Steuerrückerstattung sowie „steuerfreie Klimarücklagen“ ein.

Unternehmensnachfolgen zu fördern, will die CDU auch im Bereich der Landwirtschaft ermöglichen. Investitionen, etwa im Stallbau, sollen über den gesamten Abschreibungszeitraum Bestandsschutz haben. Bürokratieabbau findet sich im Programm ebenso wie das Bekenntnis zu Direktzahlungen.

Agrarumweltmaßnahmen sind „auskömmlich finanziell auszustatten“ und die Ausgleichszulage fortzuführen. Kleine Schlachtbetriebe will die CDU bei den Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung entlasten. Änderungen von bodenrechtlichen Vorgaben will die Partei daran messen, „ob sie dem Ziel einer ausgewogenen Agrarstruktur und zur Abwehr außerlandwirtschaftlicher Investitionen und Spekulationen dienen“.

Für die ASP-Prävention kündigt die CDU höhere Prämien für die Schwarzwildjagd an. Für die Wolfsbestände will man die rechtlichen Grundlagen zur Regulierung schaffen.

Hier finden Sie das Programm der CDU in Thüringen.

SPD: Das ist der Plan für Thüringen

Auch die SPD formuliert ihre agrarpolitischen Ziele im Wirtschaftskapitel ihres Programmes. Sie kündigt an, die GAP gemeinwohlorientiert ausrichten zu wollen. Beiträge der Landwirte zum Natur- und Klimaschutz „müssen finanziell sehr viel stärker gewürdigt werden“.

Die SPD will eine schnelle Umsetzung höherer Tierwohlstandards, was sich rechtlich und in der Förderung niederschlagen muss. Beim Ökolandbau peilt die Partei zunächst 10 % an. Die Ausgestaltung des Eler wird sich mit der SPD „daran orientieren, den Anteil des ökologischen Landbaus zu erweitern und extensive Bewirtschaftungsmaßnahmen“ fortzuführen bzw. neu zu etablieren.

Junglandwirte wird man in der Aus- und Weiterbildung sowie bei der Existenzgründung unterstützen. Smart Farming soll niedrigschwellig gefördert werden. Bodenspekulationen will die SPD aktiv verhindern. Um den Flächenverbrauch zu stoppen, soll eine verbindliche Kompensation im gesamten Freistaat kommen. Lehr- und Versuchsanstalten will die SPD stärken.

Konsequent stoppen will sie den Verlust von Infrastruktur, etwa Schlachthöfen. Besonders zu honorieren verspricht die SPD die Wanderschäferei, Hüteschafhaltung und Waldweide; artenreiches Grünland soll mit Weidetierprämien gefördert werden. Für die standortnahe Wasserversorgung will die SPD bis 2029 einen konkreten Fahrplan.

Hier finden Sie das Programm der SPD in Thüringen.

Grüne: Das ist der Plan für Thüringen

Sehr detailliert legen die Grünen in ihrem Wahlprogramm ihre agrarpolitischen Ziele dar. Stark machen will sich die Partei für ein Agrarstrukturgesetz. Der Ökoflächenanteil soll bis 2030 auf 25 % ansteigen, was man mit höheren Flächenprämien, einem Ausbau von Öko-Invest und stärkerer Förderung der Vermarktung erreichen will.

Die Grünen wollen eine Thüringer Totalherbizid-Reduzierungs-Strategie erarbeiten und Betriebe bei der Umsetzung von Reduktionsplänen unterstützen. Angekündigt wird ein Insektenschutz-Sofortprogramm sowie ein „Heckenprogramm“. Der Einsatz von Giftködern wird abgelehnt. Agroforst-Systeme und den Humus-Aufbau wollen die Grünen fördern. P- und N-Überschüsse will die Partei „durch neue Düngeverordnungen und entsprechende Förderprogramme“ reduzieren.

Die Einfuhr von Gülle aus anderen Regionen gilt es zu vermeiden. Die GAK- und Kulap-Förderung will man „erhalten, ausbauen und stärker auf Grünland ausrichten“. Nachhaltige Bewässerungssysteme sollen ausgebaut werden und die Versuchsstationen erhalten bleiben. Weiterentwickeln wollen die Grünen die „Thüringer Tierwohlstrategie“ samt Stallumbau-Programm, um die „industrielle Massentierhaltung“ zu beenden.

Das Kupierverbot bei Ferkeln gilt es konsequent umzusetzen. Tiertransporte sollen auf vier Stunden oder 150 km begrenzt, Tierschutzkontrollen ausgebaut, ein Verbandsklagerecht eingeführt und ein Landestierschutzbeauftragter etabliert werden.

Hier finden Sie das Programm der Grünen in Thüringen.

FDP: Das ist der Plan für Thüringen

Im Kapitel „Lebenswert in Thüringen“ finden sich im Wahlprogramm der FDP auch ihre agrarpolitischen Ziele. „Für eine freie, unternehmerische und mittelständisch geprägte Landwirtschaft“ will die FDP Bürokratie abbauen.

Neben einem „effizienteren Einsatz von Fördermitteln“ fordert die Partei eine 1:1-Umsetzung der Bundes- und EU-Regelungen. Sie will eine Umweltpolitik mit marktwirtschaftlichen Anreizen und weniger Ordnungsrecht. Statt behördlicher Ausweisung neuer Naturschutz-Flächen will die FDP „vermehrt eine ökologische Aufwertung bestehender Gebiete“.

Sie setzt sich auf Bundesebene für eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage ein: Land- und Forstwirten soll die Bildung dieser Rücklage bis zur Höhe des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen vier Wirtschaftsjahre ermöglicht werden. Die Thüringer FDP befürwortet „die verantwortbare Nutzung grüner Gentechnik“ in der Landwirtschaft.

Hier finden Sie das Programm der FDP in Thüringen.

Bündnis Sahra Wagenknecht: Das ist der Plan von BSW für Thüringen

Die Landwirtschaft ordnet die neue Partei BSW im Wahlprogramm dem Wirtschaftskapitel zu. Die Landesprogramme der Zweiten Säule will man u. a. für die Energie-Wende nutzen: Waldrestholz, Treibstoffe vom Acker und aus dem Stall sowie Biogasanlagen zählen zum Mix.

Die Biogas-Beratung wird wieder aufgenommen. Die Ausgleichszulage will man erhalten. BSW kündigt einen Masterplan zur Stärkung der Tierhaltung an. Genehmigungen für Stallbauten müssen so lange gelten, bis der Stall abgeschrieben ist. Die Partei will eine Agrarmarketing-Gesellschaft für Thüringen oder Mitteldeutschland etablieren.

Beim Bürokratie-Abbau bilden die Vorschläge des DBV und der AMK die Arbeitsgrundlage des BSW, das die Stoffstrombilanz abschaffen will. Auf Bundesebene setzt man sich für die Abschaffung der Grundsteuer A ein. Die von der EU gewünschte Wiederansiedlung und Bestandsstärkung von Wolf, Biber oder Kormoran erfordern ein Wildtiermanagement samt Schadensausgleich. Für Ausgleichsmaßnahmen soll es keine weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzfläche geben.

Hier finden Sie das Programm des BSW in Thüringen.

Unsere Top-Themen

- Der kleine Bauer Lindemann

- Brunnen brauchen gute Filter

- Effizient und nachhaltig füttern

- Märkte und Preise

Informiert sein

Fachliche Qualität – jetzt digital mit dem gratis Upgrade!

Sie sind bereits Abonnent:in der gedruckten Bauernzeitung und möchten die aktuelle Ausgabe zusätzlich auf Ihrem Smartphone, Tablet oder in der Browseransicht lesen? Erweitern Sie einfach Ihr Abonnement:

- Jetzt ein Jahr kostenlos upgraden

- Zuverlässig donnerstags lesen

- Offline-Modus: E-Paper auch ohne Internetzugang lesen

- Lesemodus nutzen, Artikel speichern, Suchfunktion

- Zugriff auf das Ausgaben-Archiv

Die Bauernzeitung jetzt digital lesen – immer und überall!